8,99 €

Mehr erfahren.

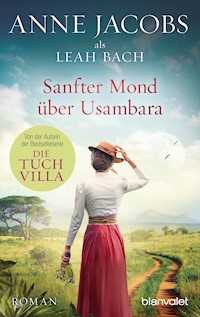

- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Zwischen wilder Savanne und exotischen Trauminseln verbirgt sich das Geheimnis um ihre wahre Herkunft …

Berlin, 1913. Im Nachlass ihrer Mutter entdeckt die junge Paula von Dahlen ein vergilbtes Foto aus Deutsch-Ostafrika. Ist der Mann auf dem Bild ihr Vater, den sie nie kennengelernt hat? Mutig reist Paula bis nach Tanga, wo sie den jungen Journalisten Tom Naumann trifft. Mit seiner Hilfe begibt sie sich auf die Spur des Fotos – die sie bis zum Kilimandscharo und auf die Insel Sansibar führt. Doch in Europa bricht der Krieg aus, und während Tom an die Front zieht, ist Paula in der Wildnis auf sich allein gestellt …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Buch

Berlin, 1913. Im Nachlass ihrer Mutter entdeckt die junge Paula von Dahlen ein vergilbtes Foto aus Deutsch-Ostafrika. Ist der Mann auf dem Bild ihr Vater, den sie nie kennengelernt hat? Mutig reist Paula bis nach Tanga, wo sie den jungen Journalisten Tom Naumann trifft. Mit seiner Hilfe begibt sie sich auf die Spur des Fotos – die sie bis zum Kilimandscharo und auf die Insel Sansibar führt. Doch in Europa bricht der Krieg aus, und während Tom an die Front zieht, ist Paula in der Wildnis auf sich allein gestellt …

Autorin

Leah Bach ist das Pseudonym der Erfolgsautorin Anne Jacobs, die mit ihrer Trilogie um »Die Tuchvilla« und »Das Gutshaus« die Leser begeistert und die Bestsellerlisten stürmt.

Von Anne Jacobs bereits erschienen:

Die Tuchvilla · Die Töchter der Tuchvilla · Das Erbe der Tuchvilla

Das Gutshaus: Glanzvolle Zeiten · Das Gutshaus: Stürmische Zeiten · Das Gutshaus: Zeit des Aufbruchs

Der Himmel über dem Kilimandscharo · Sanfter Mond über Usambara

Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag

Anne Jacobsschreibt alsLeah Bach

Insel der tausend Sterne

Roman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright dieser Ausgabe © 2020 by Blanvaletin der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkterstr. 28, 81673 München

Copyright Originalausgabe © 2014 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Covergestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign,

unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Giado; PHOTOCREO Michal Bednarek; Jurgens Potgieter; Khomenko Maryna; SantaGig)

Redaktion: Kristina Lake-Zapp

ES · Herstellung: sam

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN: 978-3-641-25908-2V001

www.blanvalet.de

1

Sie hätte doch die Trambahn nehmen sollen. Paula verwünschte ihren Geiz und stemmte sich frierend gegen den eisigen Februarwind, der heute sogar feine Schneeflöckchen mit sich trug. Es war kurz nach sieben Uhr und noch dunkel, in den diffusen Lichtkegeln der Straßenlaternen sah man grau und schwarz gekleidete Gestalten, die auf der Köpenicker Straße voranstrebten, Arbeiter, Marktfrauen, Hausangestellte, hie und da auch ein »besserer Herr« im wehenden Mantel, den Hut mit der Hand festhaltend. Alle hatten die Köpfe gesenkt und die Schultern wegen des kalten Windes zusammengezogen.

Pferdefuhrwerke rasselten neben ihr über das Kopfsteinpflaster, ein Automobil fuhr gummibereift vorüber, dann der erleuchtete Wagen der Trambahn. Paula blinzelte zu den dicht gedrängt stehenden Passagieren. Es war nicht gerade gemütlich dort drinnen, auch roch es fürchterlich, von anderen Belästigungen einmal ganz abgesehen. Aber es war warm und trocken. Nur um zehn Pfennige zu sparen, würde sie nun mit klammen Gliedern und feuchtem Rock im Kolonialministerium ankommen, von den nassen Schuhen und dem ruinierten Hut gar nicht zu reden. Sie konnte von Glück sagen, dass ihr Vorgesetzter, Ministerialdirektor Diederich, solch ein gutmütiger Mensch war, denn als Sekretärin in einem kaiserlichen Ministerium musste sie Wert auf ein gepflegtes Äußeres legen. Hübsch, aber nicht herausfordernd, damenhaft, aber nicht über ihren Verhältnissen, modern, aber um Himmels willen kein Hosenrock oder gar eines dieser »Reformkleider«, unter denen man kein Korsett trug.

Auf der Wallstraße wich sie geschickt einem Schwall schmutzigen Wassers aus, den eine Hausangestellte aus einem Blecheimer in den Gulli kippte. Das Schelten besorgten andere für sie, es klang deftig hier in Berlin, ganz anders als in ihrer Heimat an der Müritz, wo man eher maulfaul und gemächlich war.

»Haste keene Oogen im Kopp?«

Das Hausmädchen ließ sich nicht einschüchtern und gab die Schimpfworte mit Zins und Zinseszins zurück, ihre laute, energische Stimme mischte sich noch eine Weile mit dem Lärm der vorüberratternden Fahrzeuge, bis sie schließlich vom Geschrei eines Zeitungsjungen überdeckt wurde. Paula spürte, wie ihr jetzt endlich vom raschen Gehen warm wurde, nur Hände und Gesicht waren eisig, und leider begann die Feuchtigkeit an Brust und Schultern durch den Mantelstoff zu dringen. Sie legte noch einen Schritt zu, schon weil die Gegend hier bei der Rossbrücke so schäbig war und man immer wieder zusammengekauerte Gestalten in den Hauseingängen erkennen konnte. Das waren Obdachlose, arme Schweine, die keine Arbeit und kein Dach über dem Kopf hatten, Säufer und Krüppel oder Kranke, um die sich keiner kümmerte. Auch in ihrer Heimat an der Müritz hatte es Arme und Kranke gegeben, aber in den Dörfern wurde immerhin für sie gesorgt. Hier in der großen Stadt Berlin– so hatte ihre Mitbewohnerin Magda behauptet– würden viele von ihnen auf der Straße »verrecken«. Paula hatte einmal mit Dr. Falk darüber gesprochen, doch der hatte ihr versichert, dass es für diese Leute Nachtasyle und Suppenküchen gäbe– der Kaiser sorge für alle, die unverschuldet in Not gerieten.

Sie fürchtete sich vor den jämmerlichen Gestalten. Im Sommer war ein betrunkener Kerl in Lumpen zwischen die eilig dahinströmende Menge geraten und direkt vor ihr ins Straucheln gekommen. Er hatte sich im Fallen an ihrem Rock festgeklammert und sie fast mit sich zu Boden gerissen, es war ganz entsetzlich peinlich gewesen. Vor allem die Bemerkungen und das Gelächter der Passanten hatten ihr das Blut ins Gesicht getrieben– oh Gott, man hatte ja glauben können, sie sei mit diesem Menschen bekannt oder gar noch Schlimmeres. Eine Weile hatte sie gefürchtet, der Vorfall könne im Reichskolonialamt bekannt werden und man würde sie wegen »schlechten Umgangs« entlassen. Nächtelang hatte sie nicht mehr schlafen können, hatte sich die schlimmsten Szenarien ausgemalt, Argumente zurechtgelegt, die sie entlasten konnten, auch überlegt, wer aus ihrer Bekanntschaft für sie bürgen und ihre Unbescholtenheit bezeugen würde. Da waren ihr nur Frau von Meerten, ihre Vermieterin, und Magda Grünlich, ihre Mitbewohnerin, eingefallen. Höchstens noch Tante Alice in Hamburg, doch die durfte nur im äußersten Notfall von dieser unglückseligen Geschichte erfahren, schließlich war sie es gewesen, die ihre Nichte Paula von Dahlen über Umwege an Staatssekretär Solf empfohlen hatte. Zum Glück hatten sich ihre Befürchtungen als grundlos erwiesen, niemand hatte sie je auf diesen Vorfall angesprochen, nicht einmal ihre Kollegin Gertrud, die jede sich bietende Gelegenheit wahrnahm, Paula auf die Schippe zu nehmen.

Die Lichtkegel der Straßenlaternen verloren in der trüben Morgendämmerung nach und nach ihre scharfen Konturen, die kleinen Schneeflocken, die der Wind von Westen herbeiwehte, begannen zu tauen und wurden zu Regentröpfchen. Auf dem Spittelmarkt war ein Automobil liegengeblieben, ein Schwarm halbwüchsiger Bengel, die eigentlich in die Schule gehörten, stand um das Fahrzeug herum, während der Chauffeur unter der aufgeklappten Motorhaube hantierte. Einige der Gaffer feixten und lachten, die meisten aber starrten fasziniert auf die entblößte Mechanik. Paula konnte die Neugier der jungen Burschen verstehen, sie hätte selbst nur allzu gern gewusst, was sich unter dem Blech der Motorhaube abspielte, welche Kräfte es brauchte, um einen Wagen ohne Zugtier oder Elektrizität in Bewegung zu setzen. Aber natürlich war das eine Angelegenheit für Männer. Fragte man einen von ihnen– gleich, ob es ihre beiden Brüder Wilhelm und Friedrich waren oder einer der Herren aus dem Ministerium–, so erhielt man ausführliche Erklärungen, die seltsamerweise ganz unterschiedlich ausfielen und Paula dem Geheimnis bisher keinen Schritt nähergebracht hatten. Das mochte daran liegen, dass ihr als Frau das rechte technische Verständnis fehlte, genauso gut konnte es aber auch sein, dass einige Männer nur vorgaben, die Funktionsweise eines Automobils zu kennen, während sie in Wirklichkeit keine Ahnung hatten. Bei ihrem Bruder Wilhelm war sie sich dessen sogar ganz sicher.

Jetzt hatte sie die üble Gegend am Kanal endlich hinter sich gelassen. Am Krankenhaus vorbei ging es die Leipziger Straße hoch, und ganz oben, dort, wo jetzt gerade eine Trambahn hielt und die Fahrgäste ausstiegen, musste sie rechts in die Wilhelmstraße einbiegen. Es war noch ein ordentliches Stück zu laufen, aber das machte ihr nicht viel aus, denn sie war früher auf dem heimatlichen Gut oft zu Fuß unterwegs gewesen. Unangenehm war in der Stadt nur das »Pflastertreten«, das die Füße viel mehr ermüdete als der weiche Grund von Wiesen und Waldwegen. Sie war schon eine rechte »Landpomeranze«, wie Gertrud immer witzelte, doch sie konnte nicht einsehen, dass es etwas Lächerliches sein sollte, von einem einsam gelegenen Gutshof in Mecklenburg zu stammen. Gewiss hatte sie über das wuselnde, brodelnde Leben in Berlin gestaunt, als sie vor eineinhalb Jahren hierherkam, die großartigen Gebäude, die Schlösser, Museen und Monumente hatten sie beeindruckt, das Angebot in den Läden und Kaufhäusern fast erschlagen. Als sie eines Sonntags mit ihrer Zimmernachbarin Magda Unter den Linden spazieren ging, war der Kaiser persönlich an ihnen vorübergeritten, gefolgt von einigen Herren und zwei Damen im Reitkleid. Sie hatte die Gesichtszüge des Kaisers erkannt, den feschen Schnurrbart, den herrischen Blick seiner hellen Augen. An diesem Tag hatte Paula sich für den glücklichsten Menschen unter der Sonne gehalten. Vergessen waren die ersten schwierigen Wochen, als der fremde Lärm und die Unruhe ihr den Schlaf raubten und sie mit dunklen Ringen unter den Augen zur Arbeit erschien. Damals hatte die boshafte Gertrud sie gefragt, ob ihr Liebhaber denn gar so aufregend sei, dass sie keine Nacht auslassen könne, und Paula hatte vor lauter Empörung keine andere Antwort gewusst, als sich schweigend abzuwenden. Es ärgerte sie heute noch, hätte sie doch nun eine ganze Reihe zackiger Gegenreden parat. Aber leider war die Gelegenheit vertan.

Um diese Zeit– es musste auf acht Uhr zugehen– herrschte auf der Leipziger Straße ein dichtes, lärmendes Gewirr aus Fahrzeugen und Fußgängern. Pferdebusse, Automobile und Kutschen drängten sich aneinander vorbei, jeder hupte so laut wie möglich, nur die Trambahn machte mit schrillem Klingeln auf sich aufmerksam. Paula war inzwischen mit ihrer Entscheidung, zu Fuß zu laufen, wieder zufrieden, denn die Fahrgäste der Trambahn mussten an der Haltestelle durch eine breite Pfütze waten– sie hätte sich so oder so nasse Füße eingehandelt. Zehn Pfennige waren zwar nicht besonders viel, aber Paula knauserte, wo sie nur konnte, um wenigstens etwas Geld nach Hause zu schicken. Die Brüder kosteten nur, und seit der Vater tot war, wuchsen der Mutter die Schulden über den Kopf. Paula war stolz darauf, die Einzige in der Familie zu sein, die Geld verdiente, auch wenn das von niemandem besonders geschätzt wurde.

Im fahlen Morgenlicht sahen die Bauten der Ministerien in der Wilhelmstraße grau und eintönig aus, Fenster reihte sich an Fenster, hie und da ein neoklassisches Portal, dann der mit zwei Säulen geschmückte Eingang zum Auswärtigen Amt auf der linken Seite. Das Reichskolonialamt befand sich auf der rechten Seite gleich neben dem Staatsministerium, ein dreistöckiger Bau mit einem Mittelerker, der die Räume im ersten und zweiten Stock erweiterte. Aus Erfahrung wusste Paula, dass es im Inneren des Amtes kahl und ungemütlich war, noch dazu kalt, denn nicht alle Räume waren heizbar. Wenn sie mit Gertrud allein war, legten sich die beiden Frauen selbstgestrickte, wollene Schals um die Schultern.

Paula war außer Atem, als sie vor dem Gebäude anlangte. Es lag nicht nur am raschen Lauf, sondern vielmehr an der Tatsache, dass kurz vor ihr Dr. Johannes Falk in Hut und Mantel die Stufen zum Eingang erklommen hatte. Natürlich hatte er sie gesehen, und als Kavalier wartete er nun, um ihr die schwere, eisenbeschlagene Tür aufzuhalten. Ach wie dumm– und sie hatte sich doch erst ein wenig zurechtmachen wollen, bevor sie ihn begrüßte, zumindest das regennasse Gesicht trocken wischen und den feuchten, zerdrückten Hut zurechtrücken. Aber dazu war es jetzt zu spät.

»Kompliment«, sagte er und lächelte sie an. »Pünktlich wie die Uhr, Fräulein von Dahlen.«

Wenigstens waren ihre Wangen noch von der Kälte rosig, so dass er nicht bemerken konnte, dass sie unter dem Blick seiner blauen Augen errötete. Preußischblau waren sie, so hatte sie einmal gescherzt. Nicht himmelblau, auch nicht stahlblau und schon gar nicht veilchenblau. Eben preußisch wie die Uniformen der Offiziere, gedeckt, dunkel, aber eindeutig blau. Es hatte ihm gefallen.

»Nicht weniger pünktlich als Sie selbst«, gab sie zurück und schlüpfte hastig durch den Eingang. Im spärlich beleuchteten Flur schüttelte sie Mantel und Rock, damit die anhaftenden Wassertröpfchen keine Gelegenheit hatten, noch weiter in den Stoff einzusickern.

»Nun ja– in meiner Position sollte man auf keinen Fall durch Unpünktlichkeit auffallen«, erwiderte er heiter.

Als sie die Treppe hinaufstieg, folgte er ihr, und trotz der fürchterlich knarrenden Holzstufen hörte sie, dass auch er Mantel und Hut ausklopfte. Ob er heute mit der Trambahn gekommen war? Oder mit einem Pferdebus? Er wohnte irgendwo draußen in Charlottenburg, bei trockenem Wetter ging er stets zu Fuß, denn auch er musste sparsam sein. Dr. Johannes Falk hatte nach dem Studium der Rechte die Offizierslaufbahn eingeschlagen, es dort jedoch nur zum Leutnant gebracht. Nun hoffte er auf eine Beamtenposition. Er hatte seinen Militärdienst in Deutsch-Südwest absolviert, daher brachte er wertvolle Kenntnisse und Erfahrungen in den Dienst beim Reichskolonialamt ein, doch bisher versah er seine Arbeit unentgeltlich, wie es allgemein üblich war. Wann man ihm eine Stelle anbieten würde, stand im Ermessen des Staatssekretärs Heinrich Solf, dem Direktor des Kolonialamts.

»Dürfte ich mir eine Frage erlauben?«

Paula verlangsamte ihren Schritt, da sie schon fast im ersten Stock angekommen waren. Die Hand, mit der sie sich jetzt über die noch regennasse Stirn wischte, zitterte leicht. Sie ärgerte sich über diese lächerliche Aufregung. Himmel, sie war eine von Dahlen, ihre Mutter hatte sie schon als kleines Mädchen dazu erzogen, Haltung zu bewahren.

»Bitte sehr– fragen Sie nur«, meinte sie, sich halb zu ihm umwendend. »Nein sagen kann ich ja immer noch.«

Bei ihrem schnippischen Tonfall begann er leise zu lachen. Er mochte es, wenn sie ihn aufzog, ging auf ihre Scherze ein und war niemals beleidigt.

»Nun– auf die Gefahr hin, mir einen Korb einzuhandeln: Ich würde mich glücklich schätzen, Sie am Sonntag zu einer kleinen…«

Unten knarrte und quietschte die Haustür, gleich darauf waren auf der Treppe leichte, aber eilige Schritte zu vernehmen. Dr. Falk konnte seinen Satz nicht beenden, denn Paulas Kollegin Gertrud Jänecke schloss zu ihnen auf.

»Guten Morgen, ihr zwei!«, rief sie mit gespielter Fröhlichkeit. »Was für ein scheußliches Wetter… Dein Hut ist völlig hinüber, Paula. Bist du etwa wieder zu Fuß gelaufen, um ein paar Pfennige zu sparen?«

»Einen wunderschönen guten Morgen, Fräulein Jänecke!«

Dr. Falks Stimme klang recht ironisch, fast hatte Paula das Gefühl, er wolle sie mit diesem lauten Morgengruß vor Gertruds Spötteleien in Schutz nehmen. Auch der bedauernde Blick, den er ihr zuwarf, sprach dafür.

»Wie angenehm, dass Sie bei dieser trüben Wetterlage doch immer Ihre gewohnte Heiterkeit bewahren«, fuhr er an Gertrud gerichtet fort. »Eine gute Sekretärin sollte nicht nur auf der Maschine schreiben, Kaffee kochen und einen Imbiss richten können, sie sollte vor allem eine angenehme Stimmung verbreiten.«

Gertrud ließ ein Kichern hören, das Paula an einen erregten Täuberich erinnerte.

»Jede von uns bemüht sich halt, wie sie eben kann«, gab sie zurück und schob sich zwischen Paula und Dr. Falk hindurch zum nächsten Treppenaufgang. Paula folgte ihr eiligen Schrittes. Bei Dr. Falk zurückzubleiben wäre jetzt, da Gertrud schon Verdacht geschöpft hatte, ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Der Ruf einer jungen Frau war nur allzu schnell ruiniert, und Gertrud war die größte Klatschbase im Amt. Schon deshalb, weil sie von den eigenen Eskapaden ablenken musste.

Unten knarrte schon wieder die Tür, dieses Mal waren zwei Herren ins Haus eingetreten, die, in ein Gespräch vertieft, nach oben stiegen. Es waren der Ministerialdirektor Diederich und Dr. Snell, ein Kollege aus der Abteilung A, die sich mit politischen und allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten der Kolonien befasste. Paula und Gertrud waren der Abteilung C zugeordnet, wo die Personalakten der Kolonialbeamten geführt wurden.

Gertrud erreichte das zweite Stockwerk als Erste. Wie üblich hatte der Hausmeister die Eingangstür bereits aufgeschlossen, man brauchte sie nur aufzuklinken und das elektrische Licht im Flur anzudrehen. Der gewohnte, muffige Geruch nach Bohnerwachs, kaltem Ofenrauch und abgestandenem Kaffee empfing sie, wegen des feuchten Wetters hatte man die Räume mal wieder nicht gelüftet. Schweigend entledigten sich die beiden Frauen ihrer Mäntel, hängten sie an die Garderobe, und während Gertrud ihre Überschuhe auszog, begab sich Paula zum Garderobenspiegel, um die Hutnadeln herauszuziehen und das triefende Gebilde aus Filz und künstlichen Blüten zum Trocknen auf einen Stuhl zu legen. Dann machte sie sich daran, ein paar herausgelöste, dunkelblonde Haarsträhnen wieder in die Hochsteckfrisur zu schieben und die feuchten Augenbrauen mit dem Finger in Form zu streichen.

»Gab es da vorhin vielleicht etwas, das ich nicht mithören sollte?«

Gertruds Spiegelbild tauchte hinter ihr auf. Die Kollegin spitzte die vollen Lippen und bemühte sich, einige krause, blonde Löckchen auf der Stirn zu ordnen.

»Wie kommst du denn auf so etwas?«

»Instinkt, Mädel. Ich meine, etwas von einer Einladung zu einem Sonntagsvergnügen vernommen zu haben…«

»Ich weiß nicht, wovon du sprichst!«

»Nu stell dir doch nich so an!«, scherzte Gertrud auf Berlinerisch. »Der Falk ist zwar keen unbeschriebenet Blatt, aber ooch keen schlechter Kerl. Der hat wat los, Mädel…«

»Hör jetzt endlich auf, Gertrud. Deine Phantasie geht mit dir durch!«

»Hauptsache, du behältst immer den Kopp oben, Kleene. Lern du mich die Männer kennen!«

Sie kicherte. Gertrud Jänecke war ausgesprochen hübsch, wenn auch für Paulas Geschmack ein wenig zu direkt. Ihre Mutter, die Baronin von Dahlen, hätte vermutlich von der herausfordernd-bäurischen Art einer Dienstmagd gesprochen, aber das traf nicht zu. Gertrud war klug und flink, eine tüchtige Sekretärin. Zu Anfang ihrer Bekanntschaft hatte Paula die Kollegin maßlos bewundert, da sie »modern« dachte, ihr eigenes Geld verdiente und sogar mit einem gemieteten Fahrrad durch den Tiergarten fuhr. Inzwischen wusste sie jedoch, dass Gertrud bereits mehrere »Affären« gehabt und sie, Paula, als »prüde alte Jungfer« bezeichnet hatte. Das hatte ihr eine Kollegin von der Abteilung B, Finanz- und Verkehrsfragen, unter dem Siegel der Verschwiegenheit hinterbracht. Paula war tief getroffen gewesen, sie war immerhin siebenundzwanzig, in drei Jahren würde sie dreißig sein.

Der Hausmeister hatte nur schwach geheizt, und es war kein Vergnügen, in der klammen Bluse und dem feuchten Rock an der Schreibmaschine zu sitzen. Ministerialdirektor Diederich erschien an der Tür, begrüßte sie jovial, orderte Kaffee und befahl Paula zum Diktat in sein Büro. Der füllige Mitfünfziger schmückte sich mit einem dünnen Schnurrbärtchen, dessen Enden nach oben zeigten– eine weitverbreitete Mode, wie sie auch der Kaiser trug. Damit der Bart in Form blieb, musste er nicht nur des Nachts mit einer Bartbinde gehalten, sondern auch mit einer Tinktur der Marke Es ist erreicht befeuchtet werden, weshalb man ihn auch scherzhaft den »Es-ist-erreicht-Bart« nannte.

»Er hat einen Narren an dir gefressen, Paula«, flüsterte Gertrud ihr zu. »Halt ihn dir warm, Mädel.«

Es war lächerlich genug, aber Ministerialdirektor Diederich bevorzugte sie tatsächlich, warum auch immer. In seinem geräumigen Büro hatte sie sich auf einen Stuhl vor seinem Schreibtisch zu setzen, während er auf dem Teppich hin- und herlief und verschiedene Schreiben an die Gouverneure der Kolonien diktierte. Manchmal hielt er dabei inne und blickte sie nachdenklich an, fragte mitfühlend, wie es ihr ginge und ob sie sich hier in der Hauptstadt gut eingelebt habe. Ihre höflichen, aber knappen Antworten hörte er jedoch kaum, war er doch schon wieder in seinen Brieftext versunken und diktierte genau dort weiter, wo er aufgehört hatte. Seltsam war auch, dass er niemals einen Schritt über den Rand des Teppichs hinaus tat, obgleich er doch kein einziges Mal zu Boden sah.

Dieses Mal saß sie fast bis Mittag in Diederichs Büro und kehrte durchgefroren und mit randvollem Notizblock ins Schreibzimmer zurück. Der weiße Kachelofen im Büro war zwar angeheizt worden, hatte aber rasch an Wärme verloren, und Diederich, der durch das ständige Gehen in Bewegung war, spürte die Kälte nicht. Paula wickelte sich in ihren Wollschal und packte ihre Stulle aus, auf keinen Fall würde sie auch noch ihre Mittagspause opfern, und wenn die Schreiben noch so eilig waren. Gertrud glänzte durch Abwesenheit, entweder hatte eine andere Abteilung sie »ausgeliehen«, oder sie war hinauf zu einer Kollegin gelaufen, um die Mittagspause mit ihr zu verbringen. Es war Paula nur recht, ihre Käsestulle würde ohne Gertruds anzügliche Bemerkungen weitaus besser schmecken.

Wie dreist diese Person vorhin wieder gewesen war! Himmel– Gertrud würde doch wohl nicht im Amt herumschwatzen, sie, Paula, habe es auf Dr. Falk abgesehen? Aber natürlich würde sie das. Gütiger Gott– sie würde ihr doch nicht etwa ein Verhältnis andichten?

Das gerade abgebissene Stück Käsestulle wollte ihr im Halse stecken bleiben. Welche Beweise hatte Gertrud denn schon? Nun ja– zweimal war sie mit Dr. Falk sonntags spazieren gegangen, das erste Mal hatten sie sich per Zufall Unter den Linden getroffen, das zweite Mal hatte er sie allerdings eingeladen, und sie waren gemeinsam im Zoologischen Garten gewesen. Hatte man sie dort gesehen? Es musste wohl so sein.

Paula stöhnte leise und legte die angebissene Stulle auf das Einwickelpapier. Gewiss, Gertrud hatte Anlass für solche Verdächtigungen, und daran war niemand anderes schuld als sie selbst. Auch in Berlin war es kompromittierend für eine junge Frau, allein mit einem Mann spazieren zu gehen. Dann fiel ihr ein, dass Dr. Falk sie und ihre Zimmernachbarin Magda Grünlich im Sommer ins Café Kranzler zu Tee und Torte eingeladen hatte, und ihr wurde schwarz vor Augen. Wie hatte sie so blauäugig sein können! Dazu die häufigen Gespräche während der Dienstzeit und auch in der Mittagspause, als er noch in der Abteilung C volontierte. Ach, es war angenehm, sich mit ihm zu unterhalten, er hatte ungewöhnliche Ansichten und konnte so witzig sein… War sie etwa in ihn verliebt?

Paula lehnte sich im Stuhl zurück und starrte an die stuckgerandete Zimmerdecke, in deren Mitte ein elektrifizierter Kronleuchter aus Messing hing. Nein, sie war nicht verliebt, sie hatte gar kein Recht dazu, und unpassend wäre es auch gewesen. Sie brachte Dr. Falk freundschaftliche Gefühle entgegen, es war eine Art Seelenverwandtschaft, eine Übereinstimmung ihrer Empfindungen und Überzeugungen, eine Sympathie, die man auf keinen Fall Liebe nennen…

Jemand klopfte an die halboffene Tür, und sie fuhr so heftig zusammen, dass sie mit einer fahrigen Bewegung ihren Bleistift vom Tisch fegte.

»Darf ich Ihre Mittagspause für einen Augenblick stören, Fräulein von Dahlen?«

Er war es. Oh Gott– weshalb kam er jetzt, da sie allein im Zimmer war? Wollte er sie endgültig kompromittieren? Aber nein– er hatte ohne Zweifel einen dienstlichen Auftrag für sie. Man befand sich in Berlin, sie war eine berufstätige Frau und nicht mehr die wohlbehütete Baronesse von Dahlen, die sich nichts vergeben durfte. Wieso lernte sie das nicht endlich?

»Wenn Sie keine Angst vor Käsestullen haben… bitte sehr!«, sagte sie betont forsch, um ihre Unsicherheit zu verbergen.

»Ich liebe Käsestullen… Was haben Sie denn? Ist etwas verloren gegangen?«

»Nur ein Bleistift…«

Sie hatte sich erhoben, um nach dem herabgefallenen Schreibgerät zu suchen, entdeckte es unter dem Tisch und wollte sich danach bücken– doch er war schneller.

»Geben Sie zu, dass Sie das nur inszeniert haben, um mich vor Ihnen auf den Knien zu sehen«, witzelte er.

Er musste tatsächlich ein Knie auf den Boden setzen, um mit dem ausgestreckten Arm unter den Schreibtisch zu fassen. Mit einer geschickten Bewegung rollte er den Bleistift zu sich herüber und hob ihn dann auf.

»Ich habe das keineswegs inszeniert!«

»Leicht gesagt!«

»Stehen Sie um Himmels willen auf– wenn jemand kommt!«

Er dachte nicht daran, sondern verharrte in der knienden Position, präsentierte ihr den Stift wie eine Trophäe und schien seinen Spaß an ihrer Empörung zu haben. Als er jedoch bemerkte, dass sie ernsthaft verärgert war, erhob er sich rasch und klopfte sein Hosenbein ab.

»Es tut mir leid, ich wollte Sie nicht in Verlegenheit bringen…«

»Das haben Sie auch nicht. Es… es war sehr nett von Ihnen. Vielen Dank.«

Sie zwang sich zu einem höflichen Lächeln und setzte sich wieder, um sich ihrer Stulle zu widmen. »Entschuldigen Sie, dass ich esse, aber meine Mittagspause ist knapp– ich habe noch eine Menge zu schreiben.«

Sie wies auf den Notizblock, den sie neben die Schreibmaschine gelegt hatte, und Dr. Falk nickte verständnisinnig. Schweigend ging er ein paar Schritte im Raum umher, blickte einen Moment lang aus dem Fenster auf die Wilhelmstraße hinunter, wandte sich dann ab und streifte spielerisch mit dem Finger über Gertruds Arbeitstisch, bevor er wieder zu Paula hinübersah. Sie starrte kauend vor sich hin.

»Eigentlich kam ich, um Sie für den Sonntag zu einer Spazierfahrt einzuladen«, begann er vorsichtig. »Aber bei der gestrengen Miene, die Sie gerade aufsetzen, wage ich es kaum, mein Ansinnen vorzutragen.«

Noch vor einigen Stunden im Treppenhaus hätte sie sein Angebot mit Begeisterung angenommen– jetzt aber siegte die Angst um ihren guten Ruf. Was glaubte er eigentlich? Dass sie ein Mädchen wie Gertrud war? Eine, die man am Sonntag zu einer Spazierfahrt einlud, sie dann ins Theater und zum Essen ausführte und schließlich mit ihr im Schlafzimmer landete…

»Es tut mir sehr leid, Herr Dr. Falk, aber ich habe am Sonntag keine Zeit für einen Ausflug.«

Sie sah nur kurz zu ihm hinüber, doch sie stellte fest, dass er betroffen wirkte. Vermutlich hatte er nicht damit gerechnet, sich einen Korb einzuhandeln.

»Das ist sehr schade… Wirklich nicht? Ich hatte vor, ein Automobil zu mieten.«

Er wusste sehr gut, dass sie ein Faible für Automobile hatte. Sie wurde unsicher– aber nein. War sie ein kleines Mädchen, das man mit einem Sahnebonbon verlocken konnte? Oder mit einem schelmischen Blick aus preußischblauen Augen?

»Das ist tatsächlich sehr schade, Herr Dr. Falk. Aber Sie werden ohne Zweifel Ersatz finden.«

Das war deutlich, mehr noch, es war hart und unhöflich. Sie hatte so etwas eigentlich nicht sagen wollen und erschrak nun selbst über ihre rüden Worte. Wollte sie tatsächlich, dass er sich eine andere Begleitung suchte? Nun– das ganz bestimmt nicht, doch sie musste zumindest damit rechnen.

Eigentlich hätte er jetzt mit einer kurzen, höflichen Bemerkung den Raum verlassen müssen– schließlich hatte er sich eine eindeutige Abfuhr geholt. Doch er blieb. Ging die wenigen Schritte zum Fenster hinüber und starrte hinaus. Das Schweigen war beklemmend. Aus den anderen Stockwerken waren gedämpfte Geräusche zu vernehmen, jemand telefonierte mit erhobener Stimme, irgendwo wurde ein Möbelstück gerückt. Paula schluckte den letzten Bissen ihres Mittagsmahls hinunter und faltete das Einwickelpapier sorgfältig zusammen, um es in ihrer Handtasche zu verstauen.

»Ich akzeptiere Ihre Absage selbstverständlich«, sagte er in die Stille hinein. »Obgleich sie mich überrascht, denn ich habe keine Ahnung, womit ich Ihren Unwillen erregt hätte…«

Er wandte sich ihr wieder zu, und sie entdeckte auf seinem Gesicht den gleichen jungenhaft-beleidigten Ausdruck, den sie so gut von ihrem Bruder Wilhelm kannte. Auch das unwillige Stirnrunzeln war da, genau wie der verletzte Blick. Wie konntest du nur so grausam sein!

»Sie verkennen mich, Herr Dr. Falk…«, sagte sie und verstummte, weil sie nicht weiterwusste.

An ihrer Stelle ergriff er das Wort. »Verstehen Sie mich nicht falsch, Fräulein von Dahlen. Es geht mir nicht darum, mit irgendeiner hübschen Begleiterin einen fröhlichen Sonntagsausflug zu unternehmen. Bitte schätzen Sie mich nicht so ein. Ich hatte auf einige wenige Stunden an Ihrer Seite gehofft, auf gemeinsame Eindrücke und Gespräche. Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass wir einen Sonntagnachmittag miteinander verbringen…«

Er hielt inne und schien auf eine Reaktion zu warten, da sie jedoch schweigend vor sich hin starrte, sprach er weiter. Jetzt war er nicht mehr der beleidigte kleine Junge, jetzt war er der engagierte Jurist, der eine Sache wortreich vor Gericht vertrat.

»Weshalb sind Sie so verändert? Wer hat mich verleumdet?«

»Um Himmels willen– niemand!«, rief sie erschrocken.

Die Mittagspause musste gleich zu Ende sein. War da nicht jemand auf der Treppe? Schlug dort unten nicht eine Tür?

Er schien es nicht zu bemerken, denn er stand nun dicht vor ihr, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, und sah auf sie herunter. Leise und hastig sprach er auf sie ein, als müsse er etwas loswerden, das ihm große Pein bereitete.

»Ich weiß, dass es einen dunklen Punkt in meiner Vergangenheit gibt, Fräulein von Dahlen. Falls Sie auf die Idee gekommen sind, meine Personalakte einzusehen, werden Sie es bemerkt haben. Eine entsetzliche Dummheit, die nur durch meine übergroße Jugend und Unerfahrenheit zu entschuldigen ist. Aber solche unbedachten Handlungen hängen einem Menschen nach, ein Leben lang. Weshalb bietet man mir keine Beamtenstelle an? Nur aus diesem Grund. Ich bin ein Habenichts, meine Eltern müssen immer noch für mich aufkommen– wie könnte ich daran denken, ernsthaft um eine Frau zu werben? Ich kann nicht einmal…«

Ein wohlbekanntes, gurrendes Lachen hallte durch das Treppenhaus, und er unterbrach sich erschrocken. Mehrere Türen schlugen, Stufen knarrten, eine männliche Stimme rief zornig nach dem Hausmeister. Im ersten Stock klingelte der Telefonapparat. Die Mittagspause war beendet.

»Bitte verzeihen Sie…«, stammelte er verlegen. »Ich habe Sie belästigt. Es soll nicht wieder vorkommen.«

Sie wollte ihm deutlich machen, dass sie sich keineswegs belästigt fühlte, sondern ganz im Gegenteil tief gerührt von seinem Geständnis war, doch dazu blieb keine Zeit. Dr. Johannes Falk mit den preußischblauen Augen stürmte davon und stieß im Flur vermutlich mit Gertrud zusammen, denn Paula vernahm einen hellen, überraschten Ausruf aus weiblicher Kehle.

»Was hast du mit dem armen Kerl angestellt?«, wollte die Kollegin wissen, als sie gleich darauf schwungvoll in den Raum trat. »Er sah ja aus, als hätte er mit einem Gespenst gerungen.«

»Tatsächlich?«

Paula hatte alle Mühe, die Briefe fehlerlos zu tippen bei dem ungeheuren Aufruhr, der in ihrem Inneren herrschte. Sie hatte ihn vollkommen falsch beurteilt, er war ein Unglücklicher, ein Mensch, der an seinem Leben und an seiner Zukunft verzweifelte. Was mochte das nur für ein »dunkler Punkt« in seiner Vergangenheit sein, von dem er gesprochen hatte? Ihre Phantasie malte ihr tausend aufregende Szenen aus, ein Duell, ein Totschlag aus Leidenschaft, ein Diebstahl, den er natürlich nicht begangen hatte, eine unglückliche Liebe…

»Dir werden gleich alle zehn Finger abbrechen, wenn du weiter so in die Tasten haust. Willst du nicht mal Pause machen?«

»Die Briefe müssen morgen auf Ministerialdirektor Diederichs Schreibtisch liegen…«

»Du gloobst wohl noch an det Weihnachtsengelein, wa?«

Paula war heilfroh, mit Arbeit eingedeckt zu sein, denn so blieben ihr wenigstens Gertruds perfide Fragen erspart. Um sechs legte die Kollegin achselzuckend den Staubschoner aus Leinen über ihre Continental, zog Mantel und Überschuhe an und steckte vor dem Spiegel den Hut fest. Ministerialdirektor Diederich verließ pünktlich wie immer sein Büro, verabschiedete sich von Fräulein Jänecke und riet Fräulein von Dahlen väterlich besorgt, keine Überstunden zu machen, sondern nach Hause zu gehen.

Paula wartete, bis Gertrud die Treppe hinunter war, dann zog sie sich in aller Ruhe an, setzte den zerdrückten Hut auf und verließ das Gebäude. Im Erdgeschoss wartete schon der Hausmeister, um Kohlen nach oben zu schleppen und dann die Türen abzuschließen. Sie wünschte dem Mann einen schönen Abend und wurde mit einem freundlichen »Det wünsch ick Sie ooch, Frolleen von Dahlen« belohnt.

Es war längst dunkel geworden. Bei der Anlage am Kaiserhof stand Dr. Falk unter einer Bogenlampe und wartete auf sie.

»Nur eine einzige Stunde am Sonntag. Wo und wann Sie wollen…«

Sie konnte seinem flehenden Blick nicht widerstehen, wollte es auch nicht.

»Um drei am Potsdamer Platz.«

»Sie machen mich sehr glücklich!«

Er strahlte sie an, und sie spürte seinen Blick in ihrem Rücken, während sie die Wilhelmstraße bis zur Kreuzung hinunterging. Es war ein warmes, prickelndes Gefühl, das sich erst verlor, als sie in die Menschenmenge auf der Leipziger Straße eintauchte.

2

»Ich bin eine Künstlerin!«

»Eine Schmierenschreiberin sind Sie!«

»Das verbitte ich mir! Die ganze Stadt kennt meine Werke!«

Im Eingangsflur des Mietshauses schlug Paula die gewohnte Geruchsmischung aus Terpentin, Kohleintopf, feuchtem Holz und Urin entgegen, auch das Geschrei, das heute aus der Wohnung im ersten Stock drang, war nichts Ungewöhnliches. Die schönen Träumereien, denen sie sich auf dem Heimweg hingegeben hatte, fielen in sich zusammen– die Wirklichkeit des Lebens hatte sie wieder.

»Die ganze Stadt? Dass ich nicht lache. Dienstboten und Fabrikmädchen lesen diese Machwerke. Ich täte mich schämen…«

»Das habe ich nicht nötig. Vermieten Sie Ihr muffiges Kabuff an eine andere. Ich ziehe aus!«

»Nicht bevor Sie bezahlt haben. Drei Monatsmieten, dazu die Kohlen und…«

Paula entschloss sich, die Türschelle zu betätigen in der Hoffnung, dass der Streit der beiden Frauen dadurch beendet wurde. Es war peinlich genug, dass Frau von Meerten, die sonst so sehr auf ihren Status bedacht war, wie eine Marktfrau durch das ganze Haus krakeelte. Was dachte sie sich dabei? Wenn die arme Magda Grünlich kein Geld für die Miete hatte, dann würde ihr Geschrei das auch nicht ändern. Ach, hier in der Stadt ging es immer nur um Geld. An jeder Ecke standen Leute, die irgendetwas verkauften, Geschäfte lockten mit bunten Schaufenstern, Theater, Kinos, Droschken, Kaufhäuser… Ständig musste man rechnen, abwägen, ob man sich dieses oder jenes leisten konnte, Verzicht üben, sparen. Wie seltsam– daheim auf dem Gutshof hatten sie niemals über Geld gesprochen, alles, was sie benötigten, war einfach da gewesen, und in ihrer Naivität hatte sie immer geglaubt, das Leben sei umsonst. Bis nach dem Tod des Vaters vor drei Jahren die bittere Erkenntnis über sie kam, dass nichts im Leben umsonst war, nicht einmal der Tod.

Sie hatte sich getäuscht. Jette, das Hausmädchen, öffnete ihr die Tür, während der Streit der beiden Frauen weiter eskalierte. Jetzt hörte man Magda bereits hysterisch schluchzen, während Frau von Meertens Stimme zu einem dumpfen Grollen wurde.

»Nun hören Sie doch auf zu flennen…«

Die arme Jette war ganz blass, sie wusste schon, was gleich kommen würde. Nach dem Streit ließ Frau von Meerten ihren Unmut normalerweise an ihrem Hausmädchen aus. Paula lächelte der Kleinen zu und erntete einen dankbaren Blick.

»Ich hab Ihnen wat in Ihr Zimmer gestellt«, flüsterte Jette hinter vorgehaltener Hand. »Aber nix verraten. Ick komm dann nachher und hol den Teller ab…«

»Das ist lieb von dir, Jette.«

»Det tu ick doch gern für Ihnen, Frolleen von Dahlen. Wo Sie immer allet bezahlen, und die fressen et Ihnen weg.«

»Jette!«, schrie Frau von Meerten aus dem Salon. »Dreimal hab ich schon geklingelt! Bist du taub?«

»Ick komm ja schon…«

Paula zog die nassen Schuhe aus und stieg in ihre Pantinen, damit sie den Wohnungsflur nicht schmutzig machte. Die Schuhe in der Hand, lief sie an dem riesigen, dunklen Schrankungetüm vorbei nach links, wo es zur Küche ging. Dort befanden sich auch die beiden schmalen Zimmerchen, die Frau von Meerten vermietete. Der Platz darin reichte gerade einmal für Bett, Kommode, Kleiderschrank und ein kleines Tischlein nebst Stuhl. Ein weiteres, noch um die Hälfte schmaleres Kämmerlein diente als Abstellraum und Schlafplatz für das Hausmädchen Jette. Paula hatte einmal dort hineingesehen und sich gewundert, wie das Mädchen zwischen all dem ausrangierten Krempel überhaupt Platz zum Schlafen fand. Zu Hause im Gutshaus hatten die Dienstmädchen oben unter dem Dach gewohnt, immer zwei in einem Raum, jedes hatte ein hölzernes Bett, eine Kommode und einen Stuhl. Für die männlichen Angestellten gab es ein eigenes Gebäude, einige wohnten auch auf dem Dachboden über dem Pferdestall.

Paula war froh, die Tür hinter sich schließen zu können, um ein wenig mit sich allein zu sein. Müde zog sie den feuchten Mantel aus, hängte ihn sorgfältig auf einen Kleiderbügel, damit er trocknen konnte, und nahm den Hut ab. Gertrud hatte nicht ganz unrecht gehabt– viel war mit dem einstmals eleganten Hütchen nicht mehr anzufangen. Ihre Mutter hatte es vor acht Jahren anfertigen lassen, passend zu einem Kleid, das Paula daheim auf dem Gut gelassen hatte, da es ihr für Berlin nicht geeignet schien. Ihre Mutter hatte damals eine Menge Kleider, Schuhe und Hüte in Auftrag gegeben, um Paula »standesgemäß« auszustatten. Gelohnt hatten sich diese Ausgaben nicht.

Sie schüttelte die unangenehmen Erinnerungen ab, zog die helle Bluse und den Rock aus und schlüpfte in ihr Hauskleid. Dazu legte sie sich einen wollenen Schal um– es war kühl, da ihr Zimmer ebenso wie das ihrer Mitbewohnerin Magda keinen Ofen hatte. Es waren die ehemaligen Schlafräume der Wohnung, die gleich neben der Küche lagen und daher– so behauptete Frau von Meerten– durch den Küchenherd mitgeheizt wurden. Das mochte für Magda Grünlichs Zimmer noch gelten, das sich gleich neben der Küche befand, Paulas Kammer aber war im Winter bitterkalt. Doch das Fräulein von Dahlen war nicht verwöhnt, zu Hause war es im Winter auch eisig in den Schlafzimmern gewesen, wenngleich man dort natürlich Pelzdecken gehabt hatte und das Gesinde einem abends in Tücher eingeschlagene heiße Steine in die Betten legte.

Auf dem zerkratzten Tischlein, das einst ein hübscher Rauchtisch mit Glasplatte gewesen war, hatte Jette einen mit einem Küchentuch abgedeckten Teller für Paula zurechtgestellt– das Abendessen. Es bestand aus Weißkohl mit Kartoffeln und zwei kleinen Buletten, die ganz offensichtlich »mehr Bäcker als Fleischer« waren. Alles war kalt, denn Frau von Meerten pflegte die Hauptmahlzeit gegen ein Uhr mittags einzunehmen. Sie beschäftigte eine Köchin und knöpfte Paula monatlich dreißig Mark für eine warme Mahlzeit pro Tag ab. Jette hatte ihr jedoch erzählt, dass auch Magda Grünlich täglich verköstigt wurde, die nichts dafür bezahlte. Zwischen der verwitweten Ida von Meerten und der Schriftstellerin Magda Grünlich bestand eine seltsame Hassliebe, die Paula auch nach eineinhalb Jahren immer noch nicht ganz einordnen konnte. Die beiden Frauen schienen sich schon ziemlich lange zu kennen, stritten häufig und nach immer gleichem Ritual miteinander, wenn jedoch Frau von Meerten ihre Migräne hatte, war Magda unendlich besorgt um sie und massierte stundenlang ihre Schläfen.

Frau von Meerten war nach dem Tod ihres Mannes in finanzielle Schwierigkeiten geraten, daher vermietete sie die beiden ehemaligen Schlafzimmer und dazu das nach vorn zur Straße gelegene »Herrenzimmer«, während sie selbst nur noch den »Salon« bewohnte. Den Mieter des »Herrenzimmers« sah Paula nur selten. Herr Julius Gassner verließ die Wohnung wochentags– so hatte Jette erzählt– gegen neun Uhr am Morgen und kehrte erst spät in der Nacht zurück. An den Sonntagen erschien er manchmal im Flur, wohlbeleibt, schnurrbärtig, mit rosigem Doppelkinn. Er grüßte die Damen mit anzüglichen Sprüchen, die Magda und Frau von Meerten zum Kichern brachten und Paula vor Ärger erröten ließen, schwenkte zum Abschied seinen Spazierstock und stolzierte davon. Einmal hatte er Paula zu einem kleinen Ausflug überreden wollen, doch sie hatte abgelehnt, und er hatte es kein zweites Mal versucht.

Paula zog den Stuhl heran und machte sich hungrig über ihr Abendessen her. Die Buletten konnte man gut kalt essen, Kartoffeln und Weißkohl wären allerdings warm wesentlich schmackhafter gewesen. Aber die Köchin verließ die Wohnung nach dem Mittagessen, sie hatte noch eine zweite Stelle, wo sie angeblich viel mehr verdiente. Zu Frau von Meerten käme sie eigentlich nur aus alter Anhänglichkeit und nicht wegen »der paar Kröten«.

Paula gönnte sich ein Gläschen Wein zum Essen, den sie nach alter Gewohnheit mit Wasser mischte, und freute sich, dass der Streit offensichtlich ein Ende gefunden hatte. Wenigstens konnte sie nun in Ruhe ihr Abendessen einnehmen, bevor gleich Magda an ihre Tür klopfen würde. Das tat sie jeden Abend unter irgendeinem Vorwand, vor allem weil sie hoffte, dass Paula ihr ein Gläschen Wein anbot. Sie jammerte dann über ihren anstrengenden Beruf, der ihre Nerven ruiniere, und erzählte von dem Liebesroman, an dem sie gerade arbeitete. Ihre Romane wurden in irgendwelchen Zeitungen abgedruckt, doch Paula hegte die Vermutung, dass sie nicht allzu viel Geld dafür bekam, denn Magdas Kleidung bestand zum größten Teil aus Stücken, die Frau von Meerten ihr geschenkt hatte.

Paula schob den bis auf das letzte Restchen geleerten Teller von sich und trank die Neige aus dem Weinglas. Nachdenklich starrte sie zu dem kleinen Fensterchen hinauf, dessen Sims für den braunen Topf mit dem Alpenveilchen viel zu schmal war. War ihr das halbe Gläschen Wein in den Kopf gestiegen? Sie hatte wieder das scheußliche Gefühl, alles falsch anzufangen, es niemandem recht zu machen und denen, die sie liebten, Schande zu bereiten. Dabei sagte der Verstand ihr doch, dass dem nicht so war.

Das Leben in der Stadt bot eine Menge an Freiheiten für eine junge Frau, sie verdiente ihr eigenes Geld, konnte über ihre– allerdings ziemlich knappe– Freizeit selbst bestimmen, niemand überwachte sie, niemand hatte das Recht, ihr Vorschriften zu machen. Es gab sogar Frauen, die das Abitur abgelegt hatten und ein Studium aufnahmen, doch das waren verschwindend wenige, und Paula glaubte zu wissen, dass sie selbst dafür nicht klug genug war. Auch die Forderung nach einem Wahlrecht für Frauen konnte sie nicht nachvollziehen. Wozu überhaupt wählen? Was hatte dieses Parlament denn zu sagen? Gar nichts. Der Kaiser entschied über das Schicksal Deutschlands, und das war gut und richtig. Sie hatte darüber mit Dr. Falk gesprochen, als sie sonntags miteinander im Zoologischen Garten spazierten, und er hatte die gleiche Ansicht vertreten…

Sie kam wieder ins Träumen. Gewiss, es gefiel ihr, eigenes Geld zu verdienen und sogar eine kleine Summe monatlich nach Hause zu schicken. Aber wenn es einen Mann geben sollte, den sie wahrhaft lieben konnte– würde sie dann nicht all diese sogenannten Freiheiten gerne aufgeben, um ihrer wahren Bestimmung als Ehefrau und Mutter zu folgen? Selbst dann, wenn sie nicht erwarten konnte, ein großes Haus zu führen und mehrere Dienstboten zu beschäftigen? Hatte Dr. Falk nicht angedeutet, dass er an eine Heirat dachte? Aber gewiss– eben das war ja der Grund für seine Verzweiflung gewesen. Seit fast zwei Jahren wartete er ungeduldig auf eine Beamtenstelle, die ihn in die Lage versetzen würde, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen. Momentan schien er ganz mutlos geworden zu sein, er fürchtete wohl, man wolle ihn unverrichteter Dinge wieder fortschicken. Aber das war doch vollkommener Unsinn. Wäre dieser »dunkle Punkt« in seiner Vergangenheit tatsächlich so gravierend, dann hätte man ihn gar nicht erst im Amt beschäftigt.

Sie erhob sich, um den Vorhang vors Fenster zu ziehen, und legte sich dann auf ihr Bett. Was würde sie tun, wenn Dr. Falk ihr einen Antrag machte? Der Gedanke war verwegen, da sie außer seiner kurzen Bemerkung keinerlei Anlass zu solch einer Vermutung hatte, aber immerhin konnte man die Möglichkeit ja einmal durchspielen. Gesetzt den Fall, er hatte ernsthafte Absichten, würde er sie dann am Sonntag fragen, ob sie bereit sei, auf ihn zu warten? Wollte sie tatsächlich eine Art heimliche Verlobung mit ihm eingehen, bis er in der Lage wäre, sie vor aller Welt um ihre Hand zu bitten? War es wirklich möglich, dass er ihr die eine entscheidende Frage stellte?

Aber weshalb sonst hatte er so sehr darauf gedrungen, sie am Sonntag zu treffen? Schließlich konnte er ihr diesen Antrag nicht in der Mittagspause im Reichskolonialamt machen, nein, das wäre doch zu heikel. Schon wegen der vielen neugierigen Augen und Ohren, die dort alles und jeden überwachten. Aber wo würde sich am Sonntag eine Gelegenheit dazu bieten? Bei einem Spaziergang im Tiergarten? Oder während der Fahrt mit einem gemieteten Automobil? Allein mit ihm in einem geschlossenen Wagen?

Sie spürte, wie sie ein leises Zittern überlief, eine erregende Wärme ihren Körper durchströmte, zugleich aber fürchtete sie, etwas Ungehöriges zu empfinden. Doch sie ließ es geschehen. Sein Gesicht tauchte in ihrer Vorstellung auf, die blauen Augen mit den hellen Wimpern, die zarten, blonden Brauen, die kräftige Nase, die ein wenig zu groß war, um edel zu erscheinen, die schmalen und doch sinnlich geschwungenen Lippen. Was für ein verrückter Wunsch verfolgte sie doch seit einiger Zeit! Sie hatte unbändige Lust, den Arm um seinen Nacken zu legen und mit dem Zeigefinger der rechten Hand durch das kurzgeschnittene, blonde Haar in seinem Nacken zu streichen. Es musste sich kräftig anfühlen, borstig, die rosige Haut in seinem Nacken aber war ganz sicher zart und empfindlich…

Ein Klopfen an der Zimmertür zerriss ihre Phantasien. Es war ohne Zweifel Magda, Paula kannte dieses rasche, leise Pochen mit dem Fingerknöchel.

»Fräulein von Dahlen?«

»Kommen Sie herein, die Tür ist nicht abgeschlossen.«

Magda trug einen Morgenmantel aus schillernd grünem Stoff mit beigefarbigem Spitzenbesatz, der am Ärmel eingerissen und bereits mehrfach geflickt war. Auch dieses Kleidungsstück hatte einst Ida von Meerten gehört, sie hatte es Magda geschenkt, weil die Farbe angeblich zu jugendlich für sie war, der eigentliche Grund aber war wohl, dass sie nicht mehr hineinpasste. Für die schmale Magda war der Mantel fast ein wenig zu weit, vor allem aber warf er ein ungünstiges, grünliches Licht auf ihren sowieso schon blassen Teint.

»Haben Sie gehört, wie diese Bestie mich behandelt?«, stöhnte Magda und ließ sich auf Paulas einzigen Stuhl sinken. »Es ist grauenhaft, tagein, tagaus solchen Demütigungen ausgesetzt zu sein, Fräulein von Dahlen. Ich bin ein empfindsamer Mensch, man kann mich nicht endlos quälen und zu Boden stoßen. Oh, ich habe schon oft daran gedacht, mich bei Nacht und Nebel in die Spree zu werfen…«

Vor eineinhalb Jahren, als sie hier eingezogen war, hatte Paula diese Drohung das erste Mal gehört und den ganzen Abend damit zugebracht, die arme Magda von solch schlimmen Gedanken abzubringen. Inzwischen hatte sie jedoch bemerkt, dass Magdas Gerede keineswegs ernst zu nehmen war. Heute wollte sie sich in die Spree stürzen, gestern hatte sie vorgehabt, ihr Dasein im Kloster zu fristen, vorgestern meinte sie, sich vor die Trambahn werfen zu müssen. Wenn sie ihre grausigen Selbstkasteiungen ausführlich geschildert hatte, ging sie stets erleichtert und zufrieden hinüber in ihr Zimmer, um an ihrem Liebesroman weiterzuschreiben.

»…im dunklen Wasser versinken, spüren, wie der Tod mit eisiger Hand nach dem Herzen greift und es unerbittlich zusammenpresst, bis alles Blut daraus gewichen ist…«

Magdas blassgraue Augen hatten jetzt einen merkwürdigen Glanz, der Paula recht unheimlich vorkam, auch ihre Stimme war dumpf und bebte, während sie ihr eigenes Ableben im kalten Spreewasser ausgestaltete.

»Sie sagen ja gar nichts, Fräulein von Dahlen. Langweile ich Sie vielleicht?«

»Durchaus nicht. Ich dachte nur daran, dass es schrecklich sein muss, bei dieser Kälte in der Spree zu ertrinken.«

»Das ist es!«, bestätigte Magda mit Grabesstimme und nickte mehrfach vor sich hin. Dabei fiel ihr der leergegessene Teller auf, der auf dem Tischlein vor ihrer Nase stand, und sie taxierte sachkundig, wie groß die Portion darauf wohl gewesen sein mochte.

»Der Kohl war ein wenig sauer, nicht wahr?«

Paula war froh, dass sie das Thema wechselte, auch wenn es ein wenig abrupt geschah. Jawohl, bestätigte sie Magda, der Kohl habe etwas säuerlich geschmeckt, aber keineswegs schlecht.

»Blaue Stellen haben die Kartoffeln gehabt«, mäkelte Magda. »Das komme vom Frost, behauptet Ida. Aber ich denke mal, das ist die Sorte…«

»Ich habe nichts gesehen«, wunderte sich Paula. »Und die Buletten haben auch gut geschmeckt.«

Sie hatte es noch nicht ausgesprochen, da begriff sie, dass sie in die Falle gegangen war. Magda hob die mit Kohlestift gemalten Augenbrauen und zog die Lippen schmal.

»Ach! Sie haben zwei davon bekommen? Da schau mal einer an! Und wir haben uns mit einer einzigen zufriedengeben müssen!«

Wen sie mit »wir« meinte, war Paula nicht ganz klar, aber es konnte weder die Köchin noch Frau von Meerten sein. Höchstens die kleine Jette, doch die hatte vermutlich gar keine Bulette abbekommen. Stattdessen würde sie nun auch noch gescholten werden.

»Das tut mir sehr leid, Fräulein Grünlich. Es kann sich eigentlich nur um einen Irrtum handeln…«

Magda Grünlich ließ einen gurgelnden Laut hören, der an den Hilferuf einer Ertrinkenden erinnerte.

»Einen Irrtum? Na, Ihre Naivität möchte ich besitzen, Fräulein von Dahlen. Das ist kein Irrtum und auch kein Versehen. Das hat Methode. Eine arme Künstlerin, die braucht ja nicht zu essen. Die kann man ohne Weiteres verhungern und verdursten lassen…«

Die gerade überwundene Verzweiflung drohte Magda nun ein zweites Mal zu übermannen, ihre Stimme wurde bereits schrill, rote Stellen breiteten sich auf ihren Wangen aus. Paula hatte keine Lust auf ein längeres Theaterstück, sie würde die Szene rasch und schmerzlos beenden.

»Darf ich Ihnen ein Gläschen anbieten? Einen kleinen Schlaftrunk? Ich denke, den haben wir beide wohlverdient, nicht wahr?«

»Da haben Sie recht«, seufzte Magda, die sich auf der Stelle beruhigte und nun aufmerksam verfolgte, wie Paula ein zweites Glas von der Kommode nahm, es mit einem Tuch kurz auswischte und vor sie hinstellte.

»Ein Franzose, nicht wahr?«, fragte sie, während der rote Wein ins Glas gluckerte.

»Ein Italiener. Aus dem Süden.«

Magda hielt das gefüllte Glas in den Lampenschein und bemerkte, dass man in Italien stets gute Weine herstelle, weil dort immer warmes Wetter sei.

»Sehen Sie nur, er glüht wie die italienische Sonne, die blutrot im Meer versinkt…«

Paula fürchtete fast, sie könne wieder auf das Thema »Wasser« zurückkommen, doch Magda setzte ihr Glas an die Lippen und trank in kleinen Schlucken, wobei sie die Augen schloss. Sie tat Paula jetzt wieder leid, diese einsame Frau, die sich auf ihre eigene Art durchs Leben kämpfte und immer mehr zur skurrilen Figur wurde. Wie alt mochte sie wohl sein? Vierzig? Fünfzig? Es war schwer zu sagen, da sie ihr Haar sorgfältig färbte. Sicher war nur, dass sie ihre beste Zeit hinter sich hatte.

»Sie sind mit Abstand die anständigste Mieterin, die Ida jemals hatte, Fräulein von Dahlen…«

Der Alkohol wirkte ungeheuer rasch, fast noch bevor Magda ihn getrunken hatte. Nun fiel sie in eine geradezu glückhafte Stimmung, lobte Paulas guten Geschmack, ihre Kleidung, die netten Hütchen, die kleine Gemme, die sie manchmal an die Bluse steckte und die ein Konfirmationsgeschenk von Tante Alice war. Da merkte man doch gleich, wo Paula herkam, schließlich war sie »etwas Besseres«, die Tochter eines adeligen Gutsbesitzers und eigentlich viel zu schade fürs Büro.

»Das ist ein richtig gutes Tröpfchen, kein billiger Fusel, wie Ida ihn kauft. Ich war ja schon immer dafür, lieber was Teures zu nehmen, davon kriegt man keine Kopfschmerzen, und gesund ist es außerdem. Die reine Medizin, vor allem bei diesem Wetter…«

Paula bestätigte ihr, dass es klüger war, einen anständigen Wein zu erwerben. Ja, zu Hause auf dem Gutshof hatte man stets Wein zum Essen getrunken, allerdings mit Wasser gemischt, und auch am Abend gelegentlich eine Flasche geleert, wenn Gäste da waren, konnte es auch mehr sein. Was sie verschwieg, war die Tatsache, dass eine Flasche ihr normalerweise die ganze Woche über reichte und dass sie sich höchstens zwei davon im Monat leistete. Was immer noch ein unverzeihlicher Luxus war.

Magda war inzwischen dazu übergegangen, den Inhalt des Romans zu erzählen, an dem sie gerade schrieb, eine haarsträubende Räuberpistole, in der die bildschöne Heldin selbstverständlich trotz aller Anfechtungen ihre Unschuld bewahren musste. Nachdem sich Paula genötigt sah, ihrem Gast ein zweites, allerdings nur halbvolles Glas einzugießen, erfuhr sie, dass Magda sich unsterblich in den Räuberhauptmann verliebt hatte, da er sie an eine unglücklich versäumte Jugendliebe erinnerte und daher das Vorbild für alle ihre männlichen Helden war.

»Ein Körper wie ein junger Gott, Fräulein Paula. Schultern wie ein griechischer Athlet, die Hüften schmal, die Schenkel breit und dazwischen das königliche Gemächt, von schwarzlockigem Gewölk umflort…«

Paula errötete tief, während Magda mit beiden Armen wedelte, um ihrer Beschreibung mehr Eindruck zu verleihen. Dabei öffnete sich ihr Morgenmantel, der nur mit einem Bindegürtel in der Taille gehalten wurde, und ein zusammengefaltetes Papier, das Magda in den Ausschnitt ihres Mieders gesteckt hatte, fiel heraus.

»Ach, das hätte ich jetzt fast vergessen, Fräulein Paula!«, rief sie und bückte sich, um den zerknitterten Umschlag vom Boden aufzuheben. »Da ist heute früh ein Telegramm für Sie angekommen.«

»Für mich?«

»Genau. Ida hat dem Boten zehn Pfennige Trinkgeld gegeben.«

Magda reichte ihr gönnerhaft den Umschlag, ohne weiter zu erklären, wie er in ihren Besitz gekommen war. Dann widmete sie sich dem letzten Schluck Wein und starrte über den Rand des Glases hinweg neugierig auf Paula, die den Umschlag aufriss und das Telegramm herauszog.

Es war in Röbel aufgegeben worden, einem kleinen Städtchen in der Nähe des elterlichen Gutshofs. Die Nachricht war kurz und knapp, wie bei einem Telegramm üblich, unterschrieben hatte ihr Bruder Wilhelm.

MUTTERKRANKSTOPKOMMSOBALDWIEMÖGLICHNACHHAUSESTOP

Die maschinegeschriebenen Buchstaben schienen sich vor ihren Augen zu bewegen, sie musste blinzeln, damit sie endlich stillhielten. Ihre Mutter war krank. Nun, Mutter war sehr häufig leidend, mal war es die Galle, dann der Rücken, in letzter Zeit hatte sie auch unter starken Kopfschmerzen gelitten und allerlei Pülverchen eingenommen. Es musste dieses Mal etwas Ernsthaftes sein, denn Wilhelm war kein Mensch, der ohne triftigen Grund Telegramme verschickte.

»Doch wohl hoffentlich keine schlimme Nachricht?«, erkundigte sich Magda, die Paulas Gesichtszüge zu deuten versuchte.

»Ein gute jedenfalls nicht. Leider.«

»Ach… Wie glücklich ist doch ein Mensch, der eine große Familie hat. Freud und Leid wechseln einander ab, aber letztendlich überwiegt die Freude…«

»Gewiss…«

Magda begann zu klagen, dass sie ganz allein auf der Welt sei und keinerlei Verwandte besitze, als sie jedoch von Paula nur einsilbige Antworten erhielt und ihr auch kein weiteres Glas Rotwein angeboten wurde, begriff sie, dass es Zeit war, sich zurückzuziehen.

»Na, dann wünsche ich eine gesegnete Nachtruhe. Ich selbst muss ja leider noch arbeiten, eine Schriftstellerin schläft nicht in der Nacht, denn das ist die beste Zeit, um ungestört seinen Phantasien nachzugehen…«

Jettes leises Klopfen befreite Paula endlich von der lästigen Besucherin. Das Mädchen brachte einen Krug Wasser und nahm das benutzte Geschirr mit in die Küche. Dort vernahm Paula noch eine Weile Magdas ärgerliches Keifen– vermutlich hielt sie der armen Jette die ungerechte Verteilung der Fleischklopse vor.

Abschätzend besah sich Paula noch einmal den kurzen Telegrammtext, und wieder begannen die Buchstaben vor ihren Augen zu tanzen. Ihre Mutter war krank. Weshalb konnte sie weder Besorgnis noch Mitgefühl empfinden, wie es einer Tochter eigentlich angestanden hätte? Das Einzige, was sie beim Lesen dieser Zeilen verspürte, war ein tiefes Unbehagen. Diese beiden Sätze hatten etwas Schicksalhaftes, wie der grelle, unerbittliche Ton einer Glocke, die das Ende eines Zeitraums einläutete.

Es wird schon nicht so schlimm sein, dachte sie und warf das Papier auf ihr Bett. Mutter ist doch keine alte Frau. Sie ist erst fünfundfünfzig, und trotz ihrer vielen Zipperlein hat sie eine eiserne Gesundheit.

Paula hatte niemals ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter gehabt. Woran dies lag, konnte sie selbst nicht so recht erklären, doch es musste damit zu tun haben, dass Mutter und sie grundverschiedene Menschen waren. Lilly von Dahlen war eine stattliche Frau, die großen Wert auf perfekte Kleidung, Frisur und Etikette legte. Der Gutshof Klein-Machnitz war das Zentrum ihres Lebens, sie liebte es, Gäste zu empfangen, Sommerfeste und Bälle zu organisieren, früher war man häufig mit Freunden und Nachbarn auf die Jagd geritten. Musiker und Maler lebten wochenlang als Gäste auf dem Gut, und als Paula noch klein war, hatte es sogar einen literarischen Zirkel auf Klein-Machnitz gegeben. Lilly von Dahlen spielte die Rolle der Gutsherrin und Kunstmäzenin brillant, trotzdem hatte Paula oft das Gefühl gehabt, dass ihre Mutter bei aller Begeisterung innerlich kühl blieb.

Es war wohl diese Kälte, die Paula schon als Kind verletzt hatte. Paula konnte tun, was sie wollte– niemals gelang es ihr, das Wohlwollen der Mutter zu erringen. Sie war zu dünn, das dunkle Haar zu glatt und zu störrisch, die Augen waren nicht blau, sondern nur grau und »undefinierbar«. Das Mädchen hatte keine Haltung, spielte nicht gut genug Klavier, es kleckerte auf die Tischdecke, behandelte die Dienstboten nicht »comme il faut« und hatte kein Talent, mit ihrem Tischherrn eine heiter-unbefangene Konversation zu führen. Hatte ihre Mutter sie jemals in die Arme genommen? Nein, dazu gab es ja Erna, die Kinderfrau, und später war es ihre heißgeliebte Hauslehrerin Ernestine Lohmeyer gewesen, bei der Paula Trost und Zärtlichkeit gefunden hatte.

Ja, es musste an dieser Verschiedenheit ihrer Charaktere gelegen haben, dass Lilly von Dahlen mit ihrer Tochter Paula nicht viel anfangen konnte, denn mit den beiden Söhnen Wilhelm und Friedrich war das völlig anders. Sie waren Mutters Lieblinge, ihre Augensterne, ihre beiden blonden Jungen, die ganz offensichtlich nach der mütterlichen Familie, den von Brausewitz, geschlagen waren. Das konnte man schon äußerlich erkennen: Beide waren dem Großvater Brausewitz wie aus dem Gesicht geschnitten, auch entstammte Wilhelms energische Art und Friedrichs unwiderstehlicher Charme– so hatte Lilly von Dahlen immer behauptet– der mütterlichen Verwandtschaft der von Grantzow und von Brausewitz.

Paulas Vater hatte seiner Frau niemals widersprochen. Er ließ sie schalten und walten, wie es ihr gefiel, spielte die ihm zugedachte Rolle bei ihren Gesellschaften und kümmerte sich ansonsten um die Verwaltung des Anwesens. Auch er war stolz auf die beiden Söhne und leugnete nicht, dass die Tochter Paula den Jungen wenig ähnlich sah. Der vor zwei Jahren verstorbene Ernst von Dahlen war seinen Kindern immer als ein verschlossener Mensch erschienen, ein Mann, der selten lächelte, niemals klagte und nur mit seinen Jagdfreunden längere Gespräche führte. Mit Paula beschäftigte er sich so gut wie nie, was gewiss damit zu tun hatte, dass sie ein Mädchen war, das seiner Ansicht nach in die Obhut von Frauen gehörte. Dabei war es Paulas größtes Vergnügen gewesen, mit ihrem Bruder Friedrich durch die Wiesen zu streifen oder auf ihrer Lieblingsstute, der rotbraunen »Sternschnuppe«, auszureiten. Vermutlich wäre sie in ihrer Kindheit oft verzweifelt, hätte es nicht den kleinen Bruder gegeben, der sich so eng an Paula anschloss, dass die beiden eine Weile fast unzertrennlich waren. Doch auch diese Zeit war längst vorüber.

Ein Blick auf den kleinen Reisewecker zeigte ihr, dass es schon auf zehn ging. Sie machte sich nachtfertig und stellte den Wecker wie gewohnt auf sechs Uhr, dann löschte sie die Lampe und drehte sich auf ihre Schlafseite. An ihrem linken Bein raschelte das Telegramm, das im Bett liegen geblieben war. KOMMSOBALDWIEMÖGLICH. Sie schob es mit dem Fuß zur Bettkante, damit es auf den Boden fiel. Nein, sie hatte keine Lust, sich zu beeilen. Allein der Gedanke, das Gut wiederzusehen, machte ihr Angst.

Wer weiß, dachte sie, vielleicht wurde das Ganze ja überhaupt von Mutter inszeniert, um sie zurück nach Klein-Machnitz zu locken? Ihr wieder einen neuen Heiratskandidaten zu präsentieren? Einen dieser neureichen Industriellen, die sich eine Ehefrau aus verarmten Adelskreisen suchten und glaubten, mit Geld eine jahrhundertelange Tradition kaufen zu können. Oh nein, davon hatte sie schon viel zu viele gesehen. Es war zu spät, Lilly von Dahlen hatte ihrer Tochter ein Leben lang weder Wärme noch Liebe geschenkt– jetzt mochte sie bitten und betteln, Paula würde sich für den Erhalt des Familienbesitzes nicht opfern. Wenn sie eine Heirat einging, dann sollte es ein Mann sein, den sie wirklich liebte.

Schon aus diesem Grund war sie entschlossen, sich mit der Reise an die Müritz Zeit zu lassen. Heute war Freitag, am Sonntag würde sie sich mit Dr. Falk treffen, und vielleicht würde er ihr an diesem Tag die eine Frage stellen, die ihr Leben von Grund auf veränderte.

Der Samstag erwies sich als Unglückstag. Beim hastigen Frühstück in der Küche stieß sie eine Tasse um, die auf den Bodenfliesen zerschellte, während ihr der Milchkaffee über den Ärmel ihrer weißen Bluse spritzte. Der Lärm weckte Frau von Meerten aus dem Morgenschlummer, die in Nachthaube und wattiertem Schlafrock in die Küche eilte und sofort die kleine Jette anfuhr. Als Paula das Mädchen in Schutz nahm, bekam sie zu hören, dass sie zwei Mark für die Porzellantasse zu zahlen habe, die eigentlich unersetzlich sei, weil es sich dabei um ein altes Familienerbstück handele.

»Und außerdem bekomme ich noch die zwanzig Pfennige, die ich gestern dem Telegrammboten gegeben habe!«

»Zwanzig Pfennige? Man sagte mir, es seien zehn Pfennige.«

»Wer hat das behauptet?«

»Jemand, der dabei war, als Sie dem Boten das Trinkgeld aushändigten.«

Ida von Meertens fleischiges Gesicht überzog sich mit einer ungesunden, dunklen Röte. Das sei eine dreiste Lüge, sie habe zwanzig Pfennige gegeben, schließlich sei sie eine Frau von Stand und keine Hungerleiderin, die einen Boten nur mit einem Groschen entlohne.