8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Romantische Geschichten zu Weihnachten Dienstmagd, Hausherrin und rebellische Tochter: Zu Weihnachten hofft jede von ihnen auf die große Liebe. Und immer hilft eine festlich geschmückte Villa dem Glück auf die Spur. Mal ist es das Herrenhaus eines alten Gutshofs, mal das hell erleuchtete Anwesen in einem verschneiten Städtchen. An der Ostsee und in den Bergen, in England und Island: Die beliebtesten Autorinnen der historischen Frauenunterhaltung erzählen weihnachtliche Geschichten für gemütliche Leseabende. Mit exklusiven Geschichten von u.a. Anne Jacobs, Hanna Caspian, Martina Sahler. **Bestsellerautorinnen bereiten die schönsten Weihnachtsmomente**

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Dienstmagd, Hausherrin und rebellische Tochter: Zu Weihnachten hofft jede von ihnen auf die große Liebe. Und immer hilft eine festlich geschmückte Villa dem Glück auf die Spur. Mal ist es das Herrenhaus eines alten Gutshofs, mal das hell erleuchtete Anwesen in einem verschneiten Städtchen.

An der Ostsee und in den Bergen, in England und Island: Die beliebtesten Autorinnen der historischen Frauenunterhaltung erzählen weihnachtliche Geschichten für gemütliche Leseabende.

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

ISBN 978-3-8437-2386-2

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2020Herausgegeben von Monika BoeseUmschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, MünchenTitelabbildung: © Sandra Cunningham / Trevillion Images (Frau und Eingang); © www.buerosued.deE-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin

Alle Rechte vorbehalten

Inhalt

Über das Buch

Titelseite

Impressum

Hanna CaspianHeller Stern in finstrer Nacht

Martina SahlerWeihnachten in Summerlight House

Karin BaldvinssonDas Weihnachtsversprechen

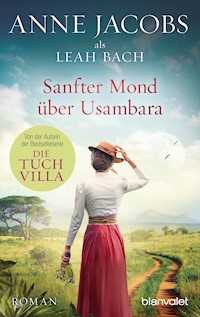

Anne JacobsHeimkehr

Die Autorinnen

Feedback an den Verlag

Empfehlungen

Hanna Caspian

Heller Stern in finstrer Nacht

Heiligenhafen, am 21. Dezember 1913

»Wo bist du nur immer mit deinen Gedanken, Kind. Was wird Eckhardt sagen, wenn er davon erfährt? Die Kette gehörte seiner Großmutter.«

»Ich hab doch schon überall gesucht.« Mit größter Bestürzung schaute Clarissa ihre Mutter an. Fieberhaft hatte sie ihr Zimmer auf den Kopf gestellt. Dann den Rest des Hauses. Das wertvolle Schmuckstück war nirgends zu finden.

»Sie muss da sein, hörst du? Sie muss einfach. Wie willst du Eckhardt gegenübertreten ohne die Kette? Er wird sofort wissen wollen, wieso du sie nicht trägst.«

Mama hatte ja so recht, in fast allem. Wo war sie nur immer mit ihren Gedanken? Nicht bei Eckhardt, dem arroganten Grafen, ihrem Verlobten. Das wusste sie selbst. Denn ihr erster Gedanke am Morgen und ihr letzter abends im Bett gehörte Moritz. Aber das durfte Mama auf keinen Fall wissen. Wenn sie die Wahrheit erführe, wäre Clarissa verloren.

Und dennoch hatte Mama recht: Sie musste unbedingt die Kette finden – diese schwere Goldkette mit dem opulent eingefassten baltischen Bernstein. Wenn sie Eckhardts Familienschmuckstück verloren hatte, konnte sie die Verlobung nicht lösen. Und wenn Mama verfrüht von ihrem geheimen Vorhaben erführe, würde dieses Weihnachten für Clarissa die Hölle auf Erden.

Vor nur wenigen Monaten hatte Eckhardt ihr diese Kette umgelegt. Sie war wunderschön, und fesselte Clarissa wie eine Gefangene. Das Schmuckstück war wie ein Kerker, in dem sie festsaß. Es zurückzufordern wäre das Erste, was Eckhardt in den Sinn kam, wenn sie sich von ihm löste. Vielleicht würde er seiner bildschönen Verlobten verzeihen, wenn sie die teure Kette verloren hätte. Aber niemals würde er es ihr durchgehen lassen, die Verlobung zu lösen und das Familienerbstück nicht zurückzuerhalten. Niemals.

»Eckhardt kommt in drei Tagen. Wie willst du ihm gegenübertreten? Er ist doch über unsere prekäre Situation im Bilde. Sicher wird er denken, dass du die Kette versetzt hast.« Mama schlug die Hände vors Gesicht. »Welch eine Schande!« Sie schüttelte ihren Kopf, wütend und ungläubig. »Du musst sie finden, hörst du? Du musst!«

Vor zwei Tagen waren sie angereist, um das herrschaftliche Haus an der Ostsee zeitig für die Weihnachtsfeiertage herzurichten. Es sollten denkwürdige Feiertage werden. Graf Eckhardt würde mit ihrem Bruder Hendrik anreisen. Hendrik und Eckhardt kannten sich aus der Kadettenanstalt Berlin-Lichterfelde, wo sie gemeinsam ihre Militärausbildung durchlaufen hatten. Sichtlich stolz auf seine fünf Jahre jüngere Schwester, hatte Hendrik letztes Jahr Clarissa seinem wohlhabenden Freund vorgestellt.

Seit Papas Tod vor drei Jahren ging es finanziell mit ihnen bergab. Hendrik hatte kein gutes Händchen für die Landwirtschaft, so wie Papa es gehabt hatte. Ihr Landgut in der Nähe von Schwerin brachte nicht den Ertrag wie in früheren Jahren. Sie hatten ernsthaft in Erwägung ziehen müssen, Mamas schönes Geburtshaus hier in Heiligenhafen zu verkaufen. Was Mama das Herz gebrochen hätte. Doch im Frühjahr hatte Hendrik seinen alten Kameraden zu einem Besuch eingeladen, und nur wenige Wochen später hatte sich Eckhardt mit Clarissa verlobt. Alle waren glücklich, alle, bis auf Clarissa.

Graf Eckhardt von Brent-Burgschaft war vermögend und unabhängig. Und Clarissa war außergewöhnlich schön. Als Ehefrau war sie mehr als vorzeigbar. Deshalb machte es ihm auch nichts aus, dass Clarissas Mitgift lächerlich niedrig ausfallen würde. Und die Familie musste auch ihre alte Villa in Heiligenhafen nicht verkaufen.

Jedes Mal, wenn Clarissa daran dachte, dass dieses Thema wiederaufleben würde, legte sich ein eiserner Ring um ihr Herz. Und trotzdem, sie konnte Eckhardt nicht heiraten. Niemals. Deshalb musste sie diese Kette finden. Ihr Vorhaben würde ohnehin schon schwer genug durchzusetzen sein. Aber ohne das Familienerbstück zurückgeben zu können, war es schlichtweg unmöglich.

»Such weiter.« Mama verließ ihr Zimmer. Kopfschüttelnd, als könne sie sich so von jeglichen Gedanken an die möglichen Konsequenzen befreien.

Clarissa trat ans Fenster. Wenn sie nur wüsste, wo sie noch suchen sollte. Ihr Blick lief über den vom Meer abgeschnittenen Binnensee und verfing sich an dem Holzsteg, der rüber nach Graswarder führte. Plötzlich kam ihr ein fürchterlicher Gedanke. Ihre Hand griff an den Hals, wo gestern noch die Kette gestrahlt hatte. Nun wusste sie, wo sie das Schmuckstück verloren haben musste. Grundgütiger, sie war verloren.

»Das können Sie nicht machen. Das dürfen Sie nicht!«, sagte Frederike eine Spur zu aufmüpfig.

Gräfin Sieglinde von Ottensen richtete ihren giftigen Blick auf das bleiche Gesicht des Dienstmädchens. »Wie bitte?!« Ihr Ton war scharf. Es lag eine Warnung darin. Widerworte wurden nicht geduldet.

Sieglinde von Ottensen, Tochter und alleinige Erbin von Auguste von Berendsen, war eine strenge Frau. Es war keine Stunde her, dass sie mit ihrem Mann das Haus betreten hatte. Es kam ihr ganz und gar ungelegen, dass ihre Mutter ausgerechnet so kurz vor Weihnachten verstorben war. Die Trauerfeierlichkeiten würden die Festtage überschatten.

Als Erstes trat Gräfin Sieglinde ans Totenbett der Verstorbenen. Doch es dauerte keine Viertelstunde, da ließ sie alle Dienstboten zusammenrufen. Und nachdem sie etliche Minuten darüber lamentiert hatte, wie bedauerlich der überraschende Tod ihrer Mutter und vor allem wie außerordentlich ungünstig der Zeitpunkt sei, entließ sie drei der fünf Dienstboten.

Frederike, der Hausbursche und das Küchenmädchen sollten gehen, morgen früh. Bleiben durften nur der Butler und die Köchin. Aber auch deren Anstellung würde nur noch bis zum Ende Dezember bestehen.

Vor zwei Tagen war Frederikes Dienstherrin gestorben, mit zweiundsiebzig. Ein stolzes Alter. Sie war sanft entschlafen. Für Gräfin Auguste von Berendsen war es vermutlich der denkbar schönste Tod gewesen, den sie sich hätte wünschen können. Aber für Frederike und alle anderen im Haushalt bedeutete ihr Tod die schiere Katastrophe.

Die alte Dame war noch so rüstig gewesen. Und doch hatte Frederike die alte Gräfin morgens früh in ihrem Bett gefunden, mit einem milden Lächeln auf dem Gesicht, so schien es ihr fast. Erst benachrichtigte man den Arzt, dann die Tochter. Niemand wusste, wie es weitergehen würde, aber alle befürchteten das Schlimmste.

Und so war es auch gekommen. Entlassen zu werden – drei Tage vor Weihnachten. Wie konnte man nur so unmenschlich sein? Als wäre Frederikes Herz nicht schon schwer genug.

»Sie können uns doch nicht so kurz vor dem Fest des Herrn vor die Tür setzen.« Frederike wusste, dass es nicht sehr klug war, der Tochter der Gräfin Unchristlichkeit vorzuwerfen. Aber was blieb ihr denn übrig?

»Ich verbitte mir diesen Ton. Eigentlich wollte ich so gütig sein, Sie drei erst morgen aus den Diensten zu entlassen. Aber bei Ihnen mache ich eine Ausnahme. Sie gehen sofort auf Ihre Kammer, packen Ihre Sachen und verlassen das Haus binnen einer Stunde.«

Jetzt war es auch egal. »Ich bestehe auf dem mir zustehenden Lohn bis Ende des Monats.«

»Sie bestehen?!« Sieglinde von Ottensen sah aus, als würde sie Frederike gleich schlagen wollen.

»So steht es in der Gesindeordnung. Bei Entlassung wegen Tod der Dienstherrschaft muss der Lohn noch bis zum Ende des Monats gezahlt werden.«

Die adelige Frau sah sie verbiestert an, dann nickte sie Reese, dem obersten Hausdiener, zu. Er war dafür zuständig, den Lohn auszuzahlen. »Sie haben eine halbe Stunde Zeit, dann sind Sie hier verschwunden.«

»Heute? Wie soll ich heute noch nach Hause kommen? Der letzte Zug Richtung Kiel fährt in einer halben Stunde.«

Mit einem listigen Lächeln wandte sich Gräfin Sieglinde von Ottensen ab. »Dann würde ich mich an Ihrer Stelle wirklich beeilen.«

Und das hatte sie dann auch getan. In größter Eile hatte Frederike ihre Sachen gepackt und ihren Lohn kassiert. Willem Reese, der oberste Diener und Butler, hatte ihr derweil das blaue Gesindebuch ausgefüllt und von der Gräfin unterschreiben lassen. Für ein Zeugnis war die Zeit zu knapp, man würde es ihr nachsenden. Ihnen blieb kaum die Zeit, sich voneinander zu verabschieden. Wie grausam das war, nach all den Jahren.

Als Frederike das Haus in der Nähe des Sundweges verließ, wandte sie sich ein letztes Mal um. Die Villa kam ihr so heimelig vor. Die mit Stuck verzierte Fassade hatte einen prächtigen Schaugiebel, der sich über zwei Etagen zog. In dem schiefergedeckten Walmdach war die Mansarde für die Bediensteten. Wenn sie morgens aufgestanden war, galt Frederikes erster Blick der Ostsee. Der weite Horizont sagte ihr, wie das Wetter werden würde.

Nun erschien der Hausdiener hinter dem Fenster des Salons und winkte ihr verstohlen. Die Trauer brach aus Frederike heraus. Tränen stiegen ihr in die Augen. Erst vor drei Tagen hatten sie dort gemeinsam die hölzerne Weihnachtspyramide aus dem Erzgebirge aufgestellt. Sie stand direkt dort auf dem Fensterbrett. Vermutlich würde Frederike niemals mehr im Leben sehen, wie sich ihr Flügelrad im Kerzenlicht drehte. Es konnte doch nicht sein, dass sie ihr Zuhause verlor. Und doch …

Es war ein letzter Blick auf ihre besten Jahre. Ihre besten Jahre, wie sich das anhörte! Als wäre sie schon alt. Dabei war sie gerade großjährig geworden. Aber eine bessere Anstellung als hier würde sie kaum finden können. Frederike drehte sich weg. Obwohl der Bahnhof nur wenige Minuten entfernt war, musste sie sich sputen.

Sieben Jahre lang war sie über dieses Pflaster gegangen. Manchmal zweimal am Tag. Einmal quer durch den Thulboden zum Markt, zur Apotheke oder zur Post. Über sieben Jahre hatte sie im Dienst von Gräfin Auguste von Berendsen gestanden. Jahre, in denen sie sich nichts hatte zuschulden kommen lassen. Ihre Dienstherrin war so gütig gewesen und so großzügig.

Sie hatte Frederike beschützt, als diese im Alter von nicht mal vierzehn Jahren in ihrem Haus angefangen hatte. Dort hatte sie gelernt, was es hieß, erst Küchenmädchen, dann Stubenmädchen zu sein. Und eines Tages hatte die gnädige Frau sie bei den Büchern erwischt. Gedankenverloren hatte Frederike in den Romanen geblättert, überwältigt von den fremden Leben, in die sie eintauchen konnte. Doch statt sie zu bestrafen, weil sie ihre Pflichten vernachlässigte, hatte die Gräfin sie aufgefordert, ihr vorzulesen. Die betagte Dame konnte nicht mehr gut sehen. Wenn sie ein Buch in die Hand nahm, schaffte sie es kaum, eine halbe Stunde zu lesen, so schlecht waren ihre Augen. Da half auch die schwere Brille nichts. Keiner der anderen Dienstboten war ihr böse, wenn Frederike nach dem Abendtisch in die Kammer ging, die sie sich mit dem neuen Küchenmädchen teilte, sich wusch und umzog und dann der Gräfin Gesellschaft leistete, um ihr vorzulesen.

Frederike war von einem Teil ihrer Pflichten entbunden worden, und das allabendliche Vorlesen wurde zur Gewohnheit. Die ersten paar Wochen waren zugegebenermaßen holprig gewesen. Frederike hatte nur die Volksschule besucht, und die auch nur, wenn sie nicht arbeiten musste. War ihr Vater wieder mal krank oder ihre Mutter wieder mal schwanger, musste Frederike ran. Schon mit zehn Jahren war sie von ihrem Küstendorf bis nach Lütjenburg gelaufen und hatte den mageren Fang aus den Aalreusen ihres Vaters auf dem Markt verkauft. Ihre Kindheit war hart und entbehrungsreich gewesen.

Als sie bei der Gräfin als Dienstbotin angefangen hatte, war sie zunächst verängstigt gewesen. Sie war dreizehn, als sie ihr Elternhaus verlassen musste, um in die Fremde zu gehen. Doch schon bald erschien ihr diese Fügung wie ein Geschenk des Himmels. Auch hier in der Villa waren ihre Tage lang und arbeitsreich. Aber sie bekam immer genug zu essen, um satt zu werden. Sie hatte es warm, saubere Kleidung und sogar ein Bett für sich allein. Zu Weihnachten gab es zusätzlich für sie getragene Schuhe der Gräfin oder einen abgelegten Mantel. Ihren Lohn sparte sie und schickte ihn alle paar Wochen zu ihren Eltern.

Dass sie so kurzfristig entlassen worden war, weil man nun ihre Dienste nicht mehr benötigte, war nicht nur himmelschreiend ungerecht. Es bedeutete für ihre Familie eine Katastrophe.

Sieglinde von Ottensen und ihre Familie kamen nur selten nach Heiligenhafen. Eigentlich nur zwei- oder dreimal im Jahr zu besonderen Feiertagen, abgesehen von wenigen Wochen im August, wenn sie hier ihre Sommerfrische verbrachten. Die herzensgute alte Dame verstand sich nicht sonderlich mit ihrem einzigen Kind. Xanthippe, so hatte die Gräfin ihre Tochter betitelt. Frederike hatte nicht lange gebraucht, um dahinterzukommen, was das bedeutete. Es war ein Schimpfwort. Ein hochwohlgeborenes, aber ein Schimpfwort.

Jetzt gerade fielen ihr üblere Schimpfwörter für diese Person ein. Wörter, die ihr im Haus der Gräfin nie über die Lippen gekommen wären. Eilig lief Frederike zum Bahnhof. Zu eilig. Das Pflaster war überzogen mit einer dünnen Eisschicht. Sie rutschte aus. Ihre Kleidungsstücke hatte sie in ein großes Tuch gestopft und sich das Bündel über die Schulter geworfen. Deshalb fiel sie sanft. Aber der billige Koffer aus Pappe sprang auf und ergoss seinen Inhalt auf die Pflastersteine.

Himmel, sie war doch ohnehin spät dran. Hastig stopfte sie alles wieder hinein, als sie schon den ersten Pfiff der Eisenbahn hörte. Sie war spät – zu spät? Als sie endlich die Halle des Bahnhofs betrat und an den Schalter stürmte, sah der Bahnhofsbeamte sie mitfühlend an.

»Ich brauche ein Billett Richtung Kiel. Ich muss bis Lütjenburg.«

»Für morgen, will ich für Sie hoffen.«

»Nein, für heute noch.« Ihre Geldbörse zitterte in ihren Fingern.

Der Mann mit dem Kaiser-Wilhelm-Schnauzbart schüttelte den Kopf. »Das tut mir sehr leid. Der Zug fährt in diesem Moment ab.« Und tatsächlich war nun der zweite Pfiff zu hören.

»Was? Aber nein. Ich muss noch mit.«

»Ich bedaure sehr.«

Frederike verzog ängstlich das Gesicht. »Aber ich muss mit!« Als wenn das jetzt noch etwas ändern würde. Durch die Tür zum Bahnsteig sah sie, wie die Waggons sich in Bewegung setzten. Sie hätte weinen können.

Mit Tränen in den Augen verließ sie das Bahnhofsgebäude. Draußen lehnte sie sich an die Mauer. Es war bitterkalt. Sie fror jetzt schon. Was sollte sie nun tun? Sollte sie zurückgehen zu dem Haus, das die letzten sieben Jahre ihr Heim gewesen war, und um Einlass betteln? Sieglinde von Ottensen war eine so gemeine Person. Sie würde ihr diesen Gefallen nicht tun. Schon aus purer Boshaftigkeit nicht.

Vielleicht konnte sie das Küchenmädchen bestechen, dass sie sie abends heimlich hineinließ, damit sie noch eine einzige Nacht dort schlafen konnte. Hier draußen würde sie erfrieren. Aber würde sich jemand gegen die neue Hausherrin stellen? Sie waren alle auf ein gutes Zeugnis angewiesen.

Ein Hotelzimmer konnte sie sich nicht leisten. Vielleicht eine Pension? Die waren etwas billiger. Doch selbst wenn sie eine Übernachtungsmöglichkeit fand – eine einzige Nacht würde zu viel ihres gesparten Lohns aufzehren. Ihre Eltern wussten genau, wie viel sie mit nach Hause bringen musste. Und ihre Familie konnte nicht auf Frederikes Lohn verzichten. Ihre sechs Geschwister konnten nicht darauf verzichten. Ohne ihren Gesindelohn würden sie so manchen Tag hungern und so manche Nacht darben müssen.

Ihr wurde fast schwindelig, als sie sich all der Konsequenzen bewusst wurde. Sie würde ihren Eltern auf der Tasche liegen. Zumindest bis sie eine neue Anstellung gefunden hatte. Vater würde fürchterlich wüten, ungeachtet der Tatsache, dass sie nichts dafürkonnte, dass die Gräfin gestorben war. Aber Vater war aufbrausend und im Grunde genommen genauso ungerecht wie Sieglinde von Ottensen. Eigentlich war er sogar schlimmer als sie, denn er war ein Säufer. Nur deswegen war er so oft krank und behielt keine einzige Arbeit. Vermutlich würde er sie grün und blau prügeln, wenn sie nach Hause kam. Ihr blieb nichts übrig, als es über sich ergehen zu lassen.

Zum 5. Februar, kurz nach Mariä Lichtmess, wenn die Dienstboten ihre Stelle wechseln durften, würde sie hoffentlich eine neue Stelle finden. Es war so entwürdigend, sich auf dem Gesindemarkt feilbieten zu müssen wie eine Kuh oder ein gemästetes Schwein. Als Stubenmädchen würde sie dort mit einem Staubwedel in der Hand herumstehen müssen. Pferdeknechte erkannte man an ihrer Peitsche, Stallburschen an einer Garbe Stroh, und Melker hielten eine Mistgabel in der Hand. Mariä Lichtmess, das waren noch fünf Wochen. Fünf Wochen, in denen sie nichts verdiente. Es war höchst unwahrscheinlich, dass sie vorher eine Anstellung fand.

Dagegen war die Tatsache, dass sie heute Nacht keinen Schlafplatz hatte, zwar beängstigend, aber nicht weiter dramatisch. Trotzdem, was sollte sie denn nun tun? Sie nahm ihre Habseligkeiten auf. Bis zum Hafen war es nicht weit. An der Kaimauer blieb sie stehen. Nur wenige Fischerboote ankerten im Hafen. Heiligenhafen lebte mehr vom Tourismus als von der Fischerei. Ihr Blick schweifte zur vorgelagerten Sandinsel. Da kam ihr ein Gedanke.

Die Strandhalle auf Graswarder war häufig nicht abgeschlossen. Das elegante Holzhaus bot Spaziergängern, die auf die Halbinsel hinübergingen, Schutz, wenn es ihnen zu windig wurde. Im Sommer gab es dort Konzerte und andere Vergnügungen. Jetzt kurz vor Weihnachten stand die große Halle leer.

Es war ihre einzige Möglichkeit. Dort wäre sie wenigstens vor Wind und Schnee geschützt, wenn schon nicht vor der Kälte. Hier in der kleinen Stadt wäre es einfach zu gefährlich, sich des Nachts herumzutreiben. Für Landstreicherei kam man ins Zuchthaus. Nein, die Strandhalle war ihre einzige Chance. Hoffentlich war nicht abgeschlossen.

Sie musste in Bewegung bleiben, solange ihr noch warm war. Das dicke Kleiderbündel warf sie sich über die Schulter, packte den Pappkoffer und lief Richtung Binnensee. Hier direkt am Wasser standen die herrschaftlichen Häuser. Wer hier wohnte, hatte keine Sorgen.

Nicht alle Villen waren derzeit bewohnt. Die meisten Besitzer kamen erst mit dem warmen Wetter. Aber so einige Städter verbrachten hier die Feiertage. Ein paar Meter weiter sah sie eine weiße Villa. Warmes gelbes Licht strömte aus den Fenstern. Bestimmt stand drinnen schon ein mit goldenen Äpfeln und Glaskugeln, mit Lametta und Strohengeln geschmückter Weihnachtsbaum. In ein paar Tagen würden teure Geschenke darunter liegen, es gab gutes Essen, und alle hatten sich gern. Was für ein Leben. Wenn sie doch nur tauschen könnte. Stattdessen warteten eine eisige Nacht und ein prügelnder Vater auf sie.

Frederike bog ab zum Hafen. Hier nahm der Warderdamm seinen Anfang. Es war ein Holzsteg rüber nach Graswarder, eine vorgelagerte Nehrung, die Heiligenhafen eine geschützte Lage bot. Hierher pilgerten im Sommer die Urlaubsgäste, um sich einen vergnügten Tag am Strand zu machen. Links davon lag Steinwarder, eine Landzunge, die ebenfalls fast nur aus Sand bestand und den Binnensee von der anderen Seite vom Meer trennte. Der Name Binnensee war eigentlich nicht korrekt, da die Wasserfläche zum Meer hin offen war. Würden die beiden vorgelagerten Sandinseln sich irgendwann miteinander verbinden und sich am östlichen Ende der Nehrung schließen, dann würde hier ein Haff entstehen. Dass sie so etwas wusste, war schon erstaunlich genug. In der Schule hatte sie so etwas nicht gelernt – nur ein wenig Lesen, Schreiben, Rechnen und Bibelverse. Aber der alten gnädigen Frau, der hatte sie viele Bücher vorgelesen. Und irgendwann dann auch die Zeitung. Sie hatte so viel gelernt. Mehr, als sie es sich je erträumt hatte.

Wenn die Gräfin doch nur in der warmen Jahreszeit gestorben wäre. Immerhin hatte es in den letzten Tagen weder geschneit noch geregnet. Trotzdem musste Frederike sich am Geländer festhalten, weil sie Angst hatte, auf den vereisten Holzbohlen des Warderdammes auszurutschen. Es war frostig, aber sonnig und beinahe windstill. Letztes Jahr zu Weihnachten hatte sie einen getragenen Mantel der Gräfin geschenkt bekommen, der sie jetzt wärmte. Er war ihr zu groß. Aber gerade war sie sehr dankbar dafür, dass sie ihn hatte. Er würde sie durch die Nacht bringen.

Graswarder war zwar eine Sandinsel, aber auf der landwärts gewandten Seite mit Gras bewachsen. Es gab einen Pfad mitten durch die kniehohen Salswiesen, der ebenfalls mit Holzbohlen ausgelegt war. Erst auf der anderen Seite lag der Strand mit dem feinen Sand der Ostsee.

Frederike lief direkt zur Strandhalle und betätigte die Klinke am Eingang. Das Schicksal meinte es gut mit ihr, es war offen. Ein riesiger Steinbrocken fiel ihr vom Herzen. Heute Nacht würde es bitterkalt werden, aber hier konnte sie ungesehen und geschützt übernachten. Dass jetzt noch jemand vorbeikäme, um abzuschließen, hielt sie für unwahrscheinlich. Sie stellte ihr Gepäck ab. Auf einer der Bänke würde sie heute Nacht schlafen. Es war nicht sonderlich bequem. Aber so konnte sie sich schon mal daran gewöhnen, dass ihr gutes Leben geendet hatte.

Ihr blieb noch eine gute Stunde bis zum Sonnenuntergang. Der Strand lag einsam vor ihr. Alle Strandkörbe waren weggeräumt und genau wie die Badekarren und Umkleidekabinen im Winterlager. Sie ging nach vorne bis zum Wasser. Für einen Wintertag spülten die Wellen ungewohnt seicht ans Ufer. Gestern war es wunderbar sonnig gewesen, und auch heute waren nur vereinzelte Wolken am Himmel. Die Sonne stand schon so tief, dass sie geblendet wurde. Winzige Eisschollen trieben am Wassersaum. Durch die dünne Schneedecke, die über dem Sand lag, schimmerte der Strand wie ein silbriges Band. Als wolle das Meer ihr einen kurzen Moment des Glückes gönnen, war es plötzlich vollkommen windstill. Alles schien so idyllisch.

Mit einem Schlag wurde Frederike klar, dass sie Heiligenhafen Lebewohl sagen musste. Das kleine Hafenstädtchen war ihre Heimat geworden, die sie jetzt verlassen musste. Ihre größte Chance, eine Anstellung als Stubenmädchen zu finden, war in den Städten. Kiel, Lübeck, vielleicht sogar weiter weg wie Hamburg oder Flensburg. Wie würde ihre Zukunft aussehen? Keinesfalls besser.

Warum nur war ihre Gräfin so überraschend gestorben! Sie hatte ihr noch nicht einmal ein gutes Zeugnis schreiben können. Ihre Tochter hatte auf die Nachfrage nur kühl geantwortet, was für eine impertinente Person sie doch sei, im Angesicht des Todes ihrer Mutter nach so etwas Profanem zu fragen. Man würde ihr den Schrieb nachschicken. So war sie denn mit ihrem Gesindebuch und den abgezählten Münzen für den Wochenlohn aus dem Haus getrieben worden wie ein räudiger Köter.

Frederike stupste den Sand mit den Füßen vor sich her, ein ums andere Mal. Ein neues Haus, eine neue Anstellung würden sich schon finden lassen. Aber die Gräfin war sehr großzügig gewesen. Bestimmt würde sie demnächst weniger verdienen. Und statt abends am Kamin zu sitzen und vorlesen zu dürfen, würde sie den Kamin reinigen und die Bücher abstauben müssen, bevor sie schließlich spätabends ins Bett fallen konnte. Todmüde. Und ihre freien Sonntagnachmittage würde sie nicht an der Ostsee entlangspazieren können, sondern vermutlich zwischen irgendwelchen hohen Mauerwänden einer grauen, dreckigen Stadt.

Zwei Möwen fühlten sich von ihr gestört und flogen kreischend auf. Frederike beobachtete ihren Segelflug. Ach, könnte sie doch auch einfach nur so frei und ungebunden leben wie diese Vögel. Ihnen schien die Kälte nicht viel auszumachen. So leicht segelten sie im Wind, als gäbe es nichts Schöneres im Leben.

Schwerelos davonzusegeln. Für einen Moment blitzte ein Gedanke in Frederike auf, der sie erschreckte. Sie könnte sich auch einfach in die kalten Fluten stürzen. Im Gegensatz zu den vornehmen Sommerfrischlern, die in Heiligenhafen den Urlaub verbrachten, konnte sie keine zwei Meter schwimmen. Und mit dem dicken Wollmantel wäre es ein Leichtes für das Meer, sie zu verschlingen.

Dann wäre sie wenigstens alle Sorgen los. Sie müsste sich nicht dem Schimpf ihrer Eltern aussetzen oder der Prügel ihres Vaters. Sie müsste nicht jeden Tag zwölf bis vierzehn Stunden arbeiten. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Bis sie eines Tages abgearbeitet und verhärmt selbst irgendwann den Weg alles Irdischen gehen würde. Was für ein Dasein. Lohnte es sich wirklich, dafür am Leben zu bleiben? Ganz nah am Wasser blieb sie stehen. Doch als die Wellen nach ihren Stiefeln griffen, sprang sie eilig zurück.

Was war das? Etwas glitzerte im Wasser. Schon schwappte eine kleine Welle darüber. Sand spülte über das, was immer da auch gelegen hatte. Frederike bückte sich und grub mit den Fingern im eisigen Sand. Ja, da war was. Wieder kam eine Welle, und sie sprang zurück. Aber sobald sich das Wasser zurückzog, wühlte sie eilig mit beiden Händen nach dem Fund. Sie zog etwas hervor. Es war schwer und klebte voller Sand. Sie schüttelte den Strang. Sand fiel ab.

Frederike traute ihren Augen nicht. War es wirklich das, was sie glaubte? Eine auffällige Goldkette? Obwohl das Wasser eisig war, wusch sie das Schmuckstück sorgfältig ab. Dann trat sie zurück und bestaunte ihren Fund.

Sie konnte kaum glauben, was sie sah! Eine dicke Königskette aus Gold, an dem ein Anhänger hing. Kleinere Rubine und Saphire schmückten die opulenten Fassungen des Bernsteins. Der Stein funkelte wunderbar honiggelb im Abendlicht. Das Geschmeide war schwer, schwer von all dem Gold. Vergessen war die kalte Nacht, die vor ihr lag. Vergessen ihr prügelnder Vater und ihre hungernden Geschwister. Für so eine wertvolle Kette bekam sie bestimmt den Gegenwert von mehreren Jahreslöhnen auf einmal! Ihr war, als wäre der Stern von Bethlehem hier niedergegangen und sein güldener Schein hätte sich nur für sie in echtes Gold verwandelt.

Schon die Tatsache, dass Clarissa ohne Anstandsdame vor die Tür durfte, zeigte ihr, wie verzweifelt Mama sein musste. Die Zofe hatten sie vor einem halben Jahr entlassen müssen. Sie konnten sie sich einfach nicht mehr leisten. Wenn Mama Hilfe beim Ankleiden benötigte, musste nun die Mamsell aushelfen. Sie half auch Clarissa gelegentlich, aber nur zu besonderen Anlässen.

Doch natürlich war die Haushälterin nicht so geschickt in Kleiderdingen, wie es die Zofe gewesen war. Und außerdem lag sie gerade auf dem Schweriner Landgut mit einer schweren Erkältung darnieder. Um niemanden anzustecken, hatte man beschlossen, dass sie sich erst noch zwei oder drei Tage auskurieren sollte, bevor sie vor den Festtagen anreisen würde. Sie erwarteten sie übermorgen.

Und so hatte Clarissa sich gestern ganz allein angezogen, und sie hatte auch die Verlobungskette angelegt. Mama, für die das Schmuckstück ein Sinnbild für kommende bessere Tage war, bestand darauf, dass Clarissa die Kette trug, wenn sie ausgingen. Gestern hatten sie am Markt die Conditorei aufgesucht, in der Mama jedem, der es hören wollte, von der Verlobung erzählte. Und jeder sah natürlich, dass Clarissa eine gute Partie gemacht hatte – das wertvolle Schmuckstück sprach für sich.

Mama war so guter Laune gewesen. An dem sonnigen Wintertag wehte kaum ein Lüftchen. So waren sie anschließend noch hier draußen bei den schönen neuen Strandvillen auf Graswarder spazieren gegangen.

Hier musste es passiert sein. Hier musste sie ihre Kette verloren haben. Clarissa war sich sicher, dass sie sie in der Conditorei noch getragen hatte. Sie konnte sich nicht daran erinnern, sie gestern Abend in ihre Schatulle gelegt zu haben. Und hätte sie das Schmuckstück irgendwo im Haus abgelegt, dann wäre es längst wiederaufgetaucht.

Doch so überzeugt sie davon war, dass sich der Verschluss der Kette beim Spaziergang gelöst hatte, so katastrophal war diese Erkenntnis auch. Ihre Chance, die Kette am Strand oder auf dem Weg dorthin wiederzufinden, war verschwindend gering.

Wenn sie irgendwo auf den Strand gefallen war, würden die Wellen sie längst unter den Sand gespült haben. Einzig die Tatsache, dass sie gestern sicher die letzten Spaziergänger auf Graswarder gewesen waren, machte ihr überhaupt Hoffnung.

Dieses kleine bisschen Hoffnung, vor allem aber die pure Verzweiflung, trieb sie voran. Sie musste es versuchen. Denn die Aussicht, die Kette nicht zu finden, die Verlobung nicht lösen zu können, bedrückte sie, mehr noch, der Gedanke nahm ihr alle Kraft.

Deshalb lief Clarissa bis zur Conditorei und fragte dort nach. Natürlich hatte niemand etwas gefunden. Weiter ging sie den Weg von gestern ab. Sie lief bis zum Hafen, wo ihr etwas mulmig wurde. Viel Zeit hatte sie nicht mehr, um die Kette noch bei Tageslicht zu finden. Vermutlich musste sie morgen wiederkommen und weitersuchen.

Ihr wurde gewahr, wie verzweifelt ihre Lage war. Mit jedem Meter, den sie ging, schien Moritz ihr mehr und mehr aus den Fingern zu gleiten. Sie hatte Moritz Haymann, den schüchternen jungen Mann, nur wenige Wochen nach ihrer Verlobung in Schwerin kennengelernt. Sie waren sich in einer Buchhandlung über den Weg gelaufen und wollten beide den gleichen Gedichtband kaufen. Doch der Hölderlin war nur einmal vorrätig. In einem so witzigen wie geistreichen Wortgefecht lieferten sie sich Argumente dafür, warum jeweils ihr Gegenüber das Buch kaufen sollte. Und warum man selber darauf warten könne. Clarissa hatte am Ende gewonnen, und Moritz musste das einzige Exemplar kaufen. Sie kündigte an, einfach nächste Woche erneut in die Buchhandlung gehen und das bestellte Exemplar abholen zu wollen.

Natürlich war Moritz in der darauffolgenden Woche in der Buchhandlung gewesen. Und auf ihre erstaunte Frage, wie er sie so zeitgenau abpassen konnte, hatte er das Romantischste gesagt, was je ein Mann zu ihr gesagt hat. Er war nun schon den vierten Tag in Folge in der Buchhandlung, immer in der Hoffnung, er würde auf sie treffen.

Leider musste Clarissa seine Einladung zu einem Kaffee ausschlagen, denn genau in dem Moment kam die Mamsell herein, die zuvor noch nebenan im Krämerladen gewesen war. Selbstredend ließ man ein unverheiratetes junges Fräulein nicht lange unbeaufsichtigt. Schon mal gar nicht in einer größeren Stadt wie Schwerin.

Und doch hatten Clarissa und Moritz es seit dem Sommer immer wieder geschafft, sich Stunden voller romantischer Zweisamkeit zu stehlen. Wenn das Wetter gut war, durfte Clarissa im Schlosspark des Schweriner Schlosses spazieren gehen. Dort war es sicher genug für ein edles Fräulein. Gab es überhaupt eine märchenhaftere Umgebung für heimliche Treffen als das Schloss auf einer Insel, gesäumt vom Schweriner See?

Direkt bei ihrem zweiten heimlichen Treffen hatte Clarissa Moritz gestanden, verlobt zu sein. Aber da war ihr bereits klar, dass sie niemals, aber wirklich niemals in ihrem ganzen Leben, Graf Eckhardt von Brent-Burgschaft heiraten wollte. Und das nicht nur, weil sie sich längst heillos in Moritz verliebt hatte. Nein, durch ihre Begegnung war Clarissa bewusst geworden, dass sie von Stund an ein vollkommen sinnloses und unerträglich langweiliges Leben führen würde, wenn sie Eckhardt ehelichte.

Moritz war geistreich. Ihre Gespräche sprühten vor Witz und Originalität. In seiner Gegenwart wuchs Clarissa über sich hinaus. Erst durch den Austausch mit Moritz hatte sie begriffen, dass sie mehr war als eine hübsche Komtess und vorzeigbare Partie. Und sie liebte es, wenn Moritz sie mit seinen meeresblauen Augen anlächelte, weil sie eine weitere Übereinkunft ihrer Seelen gefunden hatten. Dieses Lächeln, mit dem der zurückhaltende Mann sich ihr hingab, sollte sie durch ihr Leben begleiten.

Je näher der Hochzeitstermin mit Eckhardt rückte und umso konkreter über die einzelnen Details wie Gästeliste, Brautkleid und Pfarrer gesprochen wurde, desto dringlicher wurde Clarissa bewusst, dass sie handeln musste. Ihr Verlobter wurde über die Weihnachtstage in der herrschaftlichen weißen Villa am Binnensee erwartet.

Natürlich wusste Clarissa, dass sie sich mächtigen Ärger mit ihrer Familie einhandeln würde. Mama wäre entsetzt, und Hendrik würde vermutlich damit drohen, ihr jegliche Apanage zu streichen. Doch das konnte ihr egal sein, sobald sie mit Moritz verheiratet war. Allerdings würde sie von ihrem neuen Gefährten erst erzählen, wenn sich die Wut aller etwas gelegt hätte. Sie wollte die Verlobung mit Eckhardt mit möglichst wenigen Komplikationen auflösen. Nicht dass Eckhardt ihren liebsten Moritz noch zu einem dieser verbotenen Duelle aufforderte. Was lächerlich wäre, aber als mögliche Konsequenz nicht von der Hand zu weisen. Irgendwann im Frühjahr, so waren sie übereingekommen, würde sie Moritz ihrer Familie vorstellen. Und dann würde alsbald ein Hochzeitstermin ausgemacht.

Ihr Aufenthalt hier in Heiligenhafen war bis nach Neujahr geplant. Doch schon zwischen den Jahren erwartete Moritz einen Brief von ihr mit der Schilderung, wie die Lösung der Verlobung gelaufen war.

Ja, es würden unangenehme Feiertage werden. Dessen war sie sich bewusst. Wer weiß, vielleicht würde Eckhardt ihren Entschluss einfach hinnehmen. Auch er würde kein glückloses Leben ohne Liebe und Romanze führen wollen. Vielleicht sah er ein, dass die große Liebe für sie beide in den Armen von jemand anderem lag.

Es war ja ohnehin nicht so, dass sie jemals eine große Leidenschaft füreinander gezeigt hätten. Clarissa hatte mutlos der Verlobung zugestimmt, im Glauben, es ihrer Familie zu schulden. Und für Eckhardt schien es ohnehin wichtiger, dass er mit seiner zukünftigen Ehefrau Eindruck schinden konnte. Clarissa sah mit ihren honigblonden Haaren und ihrem anmutigen Gesicht wahrlich hübsch aus, ihre Familie war bedeutend, wenn auch verarmt. Sie gäbe eine prächtige Ehefrau ab. Das zählte für ihn mehr als wahre Liebe. Wenn Eckhardt einsichtig wäre, das war Clarissas große Hoffnung, dann würde der Bruch zwischen ihnen mit möglichst wenigen Konsequenzen vonstattengehen.

Soweit schien es ein machbarer Plan zu sein. Unangenehm, aber machbar. Nur was wirklich niemals – nie, nie, nie – hätte passieren dürfen, war, dass sie seine Kette verlor, die er ihr zur Verlobung geschenkt hatte. Das Erbstück war mehr wert als ihre gesamte Mitgift.

Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.