10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Tuchvilla-Saga

- Sprache: Deutsch

Neues aus der Tuchvilla: Die opulente Erfolgssaga geht weiter!

Augsburg 1930. Marie und Paul Melzer sind glücklich, und ihre Liebe ist stärker denn je – gekrönt von ihrem dritten Kind, dem mittlerweile vierjährigen Kurti. Doch aufgrund der weltweiten Wirtschaftskrise und den schweren Zeiten muss Paul um das Überleben seiner Tuchfabrik kämpfen. Als er an einer Herzmuskelentzündung erkrankt, springt Marie ein, um das Unternehmen vor dem Ruin zu retten, denn es steht nichts anderes als das Schicksal der ganzen Familie auf dem Spiel. Wichtige Entscheidungen sind zu treffen, denn auf den Schultern der Familie Melzer lasten hohe Kreditschulden. Nur, wenn jetzt alle zusammenhalten, ist ihre geliebte Tuchvilla noch zu retten. Doch auf eines können sich alle verlassen: Wenn die Not am größten ist, ist die Hilfe am nächsten.

SPIEGEL-Bestsellerautorin Anne Jacobs bei Blanvalet:

Die Tuchvilla-Saga:

1. Die Tuchvilla

2. Die Töchter der Tuchvilla

3. Das Erbe der Tuchvilla

4. Rückkehr in die Tuchvilla

Die Gutshaus-Saga:

1. Das Gutshaus. Glanzvolle Zeiten

2. Das Gutshaus. Stürmische Zeiten

3. Das Gutshaus. Zeit des Aufbruchs

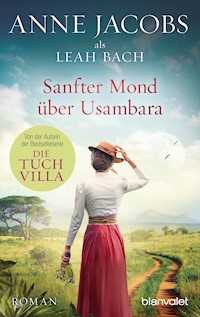

Anne Jacobs als Leah Bach:

Der Himmel über dem Kilimandscharo

Sanfter Mond über Usambara

Insel der tausend Sterne

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 758

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Buch

Augsburg 1930. Marie und Paul Melzer sind glücklich, und ihre Liebe ist stärker denn je – gekrönt von ihrem dritten Kind, dem mittlerweile vierjährigen Kurti. Doch aufgrund der weltweiten Wirtschaftskrise und den schweren Zeiten muss Paul um das Überleben seiner Tuchfabrik kämpfen. Als er an einer Herzmuskelentzündung erkrankt, springt Marie ein, um das Unternehmen vor dem Ruin zu retten, denn es steht nichts anderes als das Schicksal der ganzen Familie auf dem Spiel. Wichtige Entscheidungen sind zu treffen, denn auf den Schultern der Familie Melzer lasten hohe Kreditschulden. Nur wenn jetzt alle zusammenhalten, ist ihre geliebte Tuchvilla noch zu retten. Doch auf eines können sich alle verlassen: Wenn die Not am größten ist, ist die Hilfe am nächsten.

Autorin

Anne Jacobs veröffentlichte unter anderem Namen bereits historische Romane und exotische Sagas. Mit ihrer »Tuchvilla«-Saga gestaltete sie ein Familienschicksal vor dem Hintergrund der jüngeren deutschen Geschichte und eroberte damit mit allen Bänden die SPIEGEL-Bestsellerliste.

Auch ihre Trilogie um »Das Gutshaus«, die von einem alten herrschaftlichen Gutshof in Mecklenburg-Vorpommern und vom Schicksal seiner Bewohner erzählt, war ein großer Erfolg. Anne Jacobs lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Frankfurt am Main.

Von Anne Jacobs bei Blanvalet erschienen:

Die Tuchvilla

Die Töchter der Tuchvilla

Das Erbe der Tuchvilla

Das Gutshaus – Glanzvolle Zeiten

Das Gutshaus – Stürmische Zeiten

Das Gutshaus – Zeit des Aufbruchs

Anne Jacobs als Leah Bach

Der Himmel über dem Kilimandscharo

Sanfter Mond über Usambara

Insel der tausend Sterne

Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.

ANNE JACOBS

RÜCKKEHR

IN DIE

TUCHVILLA

Roman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2020 der Originalausgabe by Blanvalet Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Ulrike Nikel

Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Ysbrand Cosijn; Mistervlad; Wolfgang Filser; Jorge Salcedo; CCat82) und Richard Jenkins Photography

LH · Herstellung: sam

Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach

ISBN 978-3-641-24170-4V005

www.blanvalet.de

Die Bewohner der Tuchvilla

Die Familie Melzer

Johann Melzer (*1852–1919) Gründer der Melzer’schen Textilfabrik

Alicia Melzer(*1858) geb. von Maydorn, Witwe von Johann Melzer

Die Kinder von Johann und Alicia Melzer und ihre Familien

Paul Melzer (*1888) Sohn von Johann und Alicia Melzer

Marie Melzer (*1896) geb. Hofgartner, Ehefrau von Paul Melzer, Tochter von Jacob Burkard und Luise Hofgartner

Leopold,genannt Leo (*1916)Sohn von Paul und Marie Melzer

Dorothea,genannt Dodo (*1916) Tochter von Paul und Marie Melzer

Kurt,genannt Kurti (*1926) Sohn von Paul und Marie Melzer

Elisabeth, genannt Lisa, Winkler (*1893) geb. Melzer, geschiedene von Hagemann, Tochter von Johann und Alicia Melzer

Sebastian Winkler (*1887) 2. Ehemann von Lisa Winkler

Johann (*1925) Sohn von Sebastian und Lisa Winkler

Hanno (*1927) Sohn von Sebastian und Lisa Winkler

Charlotte (*1929) Tochter von Sebastian und Lisa Winkler

Katharina, genannt Kitty, Scherer (*1895) geb. Melzer, verwitwete Bräuer, Tochter von Johann und Alicia Melzer

Alfons Bräuer (*1886–1917) 1. Ehemann von Kitty Scherer

Henny (*1916) Tochter von Alfons Bräuer und Kitty Scherer

Robert Scherer (*1888) 2. Ehemann von Kitty Scherer

Weitere Verwandte

Gertrude Bräuer (*1869) Witwe von Edgar Bräuer

Tilly von Klippstein (*1896) geb. Bräuer, Tochter von Edgar und Gertrude Bräuer

Ernst von Klippstein (*1891) Ehemann von Tilly von Klippstein

Elvira von Maydorn (*1860) Schwägerin von Alicia Melzer, Witwe von Rudolf von Maydorn

Die Hausangestellten in der Tuchvilla

Fanny Brunnenmayer (*1863) Köchin

Else Bogner (*1873) Stubenmädchen

Maria Jordan (*1882–1925) Kammerzofe

Hanna Weber (*1905) Mädchen für alles

Humbert Sedlmayer (*1896) Hausdiener

Gerti Koch (*1902) Kammerzofe

Christian Torberg (*1916) Gärtner

Gustav Bliefert (*1889) Gärtner

Auguste Bliefert (*1893) ehemaliges Stubenmädchen

LieslBliefert (*1913) Küchenmädchen, Tochter von Auguste Bliefert

Maxl(*1914) Sohn von Gustav und Auguste Bliefert

Hansl(*1922) Sohn von Gustav und Auguste Bliefert

Fritz(*1926) Sohn von Gustav und Auguste Bliefert

Teil I

1

März 1930

Fanny Brunnenmayer hörte auf, in der Schüssel zu rühren, und horchte auf das durchdringende Hämmern, das vom Anbau herüber in die Küche der Tuchvilla drang.

»Geht’s wieder los«, knurrte sie unwillig. »Fast hab ich schon geglaubt, das Geklopfe sei zu einem Ende gekommen.«

»Noch lang nicht«, meinte Gerti, die bei einem Milchkaffee am langen Tisch saß. »Zwei Fenster sind undicht, und das Badezimmer ist immer noch nicht so, wie die gnädige Frau Elisabeth es haben will.«

Vor gut zwei Jahren hatte man begonnen, am rückwärtigen Teil der Tuchvilla einen zweistöckigen Flügel anzubauen, in dem Elisabeth, die ältere Tochter der Melzers, und ihr Mann Sebastian Winkler mit ihren drei Kindern samt Personal Platz haben sollten. Wohn- und Schlafräume waren dort entstanden und im Dachgeschoss mehrere Zimmer für die Angestellten. Die Küche hingegen verblieb im Hauptteil der Villa, ebenso das Speisezimmer.Dort nahm die Familie die Mahlzeiten gemeinsam ein, das war Alicia Melzers Bedingung gewesen, bevor sie dem Umbau zugestimmt hatte. Aber wie das so war mit den Handwerkern – selbst nach dem Einzug musste immer wieder gewerkelt werden, neulich erst hatte die gnädige Frau Elisabeth geseufzt, dieses Haus würde wohl eine ewige Baustelle bleiben.

Fanny Brunnenmayer schüttelte den Kopf und machte sich wieder am Spätzleteig zu schaffen. Für vier erwachsene Esser und fünf Kinder brauchte es eine gute Menge, dazu kamen die Angestellten, die ebenfalls einen kräftigen Appetit hatten. Für die Herrschaft gab es als Hauptgericht ein Rindsgulasch, die Dienerschaft musste sich mit einer Specksoße als Beilage zu den Spätzle begnügen. Sparen war angesagt in der Tuchvilla, die Zeiten waren alles andere als rosig, das arme Deutschland war nach dem verlorenen Krieg nicht wirklich wieder auf die Füße gekommen. Woran natürlich die hohen Reparationen schuld waren, die das Deutsche Reich an die Sieger des Weltkriegs zu zahlen hatte.

»Was für ein Badezimmer wünscht sich denn die gnädige Frau Elisabeth?«, wollte Else wissen, die bei diesem Gespräch ausnahmsweise aus ihrem Schlummer erwacht war. Seit ein paar Jahren hatte das alte Mädchen die Angewohnheit angenommen, nach getaner Arbeit am Küchentisch mit aufgestütztem Arm einzuschlafen.

»Was die gnädige Frau sich wünscht?«, rief Gerti und lachte. »Eine Verrücktheit ist das. Der Robert hat ihr den Floh ins Ohr gesetzt. Sie will ein Tröpferlbad.«

Fanny Brunnenmayer hielt mit dem Rühren des Teigs inne, weil ihr der Arm wehtat. Siebenundsechzig Lenze zählte die Köchin inzwischen, aber an einen Ruhestand mochte sie nicht denken. Ohne ihre Arbeit, hatte sie einmal gesagt, würde sie vor die Hunde gehen, deshalb sei sie entschlossen, so lange ihren Dienst zu tun, bis sie – so Gott wollte – eines Tages tot umfiel. Am schönsten wäre es, wenn sie zuvor noch eines ihrer meisterhaften Fünfgängemenüs zubereitet hätte und die Herrschaft wegen ihrer Kochkünste voll des Lobes sei. Dann wäre sie zufrieden und würde ohne Murren dem Gevatter Tod folgen. Allerdings wollte sie sich bis dahin noch Zeit lassen.

»Was ist denn das, ein Tröpferlbad?«, wollte Else wissen.

Gerti war hastig aufgesprungen, um sich einen Milchkaffeeflecken aus dem dunklen Rock zu waschen. Seitdem sie bei der gnädigen Frau Elisabeth in der Funktion einer Kammerzofe arbeitete, achtete sie sehr auf ihre Kleidung. Meist trug sie gediegenes Schwarz, hin und wieder auch Dunkelblau mit weißem Spitzenkragen. Dazu steckte sie sich das blonde Haar auf und trug Schuhe mit Absätzen, um ein wenig größer zu wirken.

»Ein Tröpferlbad«, sagte sie und lachte. »Da wirst du von oben mit Wasser beträufelt. In Amerika haben sie so was. Sie sagen Dusche dazu.«

»Von oben?«, wunderte sich Else. »Als ob einer im Regen steht?«

»Freilich«, kicherte Gerti. »Du stellst dich nackig in den Park, Else. Dann hast auch ein Tröpferlbad.«

Else, die außer im Krankenhaus noch niemals bei Tage ihr Korsett abgelegt hatte, wurde puterrot bei dieser Vorstellung.

»Ach, Gerti«, sagte sie und machte eine abwehrende Handbewegung. »Allweil deine dummen Witze!«

Fanny Brunnenmayer hatte sich inzwischen auf einen Küchenstuhl gesetzt und schlug kräftig den Teig mit dem Löffel, was sie ordentlich zum Schwitzen brachte.

»Komm her, Liesl!«, rief sie zum Herd hinüber, wo Liesl Bliefert gerade zwei Briketts nachlegte, damit das Wasser für die Spätzle ordentlich zum Kochen kam.

»Ich komm schon, Frau Brunnenmayer!«

Seit zwei Jahren war Augustes Tochter Liesl nun schon Küchenmädel in der Tuchvilla. Flink war sie, begriff alles blitzschnell und sah selbst, was zu tun war, sodass man ihr nur selten Anweisungen geben musste. Dabei war sie keineswegs ehrgeizig, wie Gerti es früher gewesen war, sondern willig, immer freundlich, stellte niemals neugierige Fragen. Das brauchte sie nicht, denn sie hatte ein gutes Gedächtnis und merkte sich, wie die Gerichte zubereitet wurden. Tatsächlich war sie das anstelligste Küchenmädel, das Fanny Brunnenmayer in ihrer langen Laufbahn als Köchin je erlebt hatte. Ausgenommen natürlich die junge Marie Hofgartner, die seit Langem die Frau von Paul Melzer war. Sie war von Anfang an eine andere Sorte gewesen, hatte das Zeug zur Herrin gehabt, selbst wenn sie seinerzeit als armes Waisenkind in die Tuchvilla gekommen war.

»Geh, schlag den Teig weiter, Liesl«, sagte die Köchin und stellte die schwere Schüssel vor dem Mädchen auf den Tisch. »Kräftig schlagen, damit er schön locker wird. Und probier mal, ob genug Salz drin ist.«

Liesl nahm einen Teelöffel aus dem Tischkasten und tat ein wenig Teig darauf. Sie hatte gleich an ihrem ersten Tag in der Tuchvilla gelernt, dass man nicht mit dem Finger in die Speisen fuhr, sondern einen Löffel zum Abschmecken benutzte.

»Ist gut so«, sagte sie, und die Köchin nickte zufrieden. Natürlich war es gut, Fanny Brunnenmayer vertat sich nämlich niemals beim Würzen, sondern wollte, dass Liesl es lernte. Sie hatte Freude daran, dem Mädel allerlei Dinge beizubringen, weil sie insgeheim die Hoffnung hatte, dass die Liesl einmal ihre Nachfolgerin in der Küche werden könnte.

Gerti hatte das längst gemerkt, und obgleich sie mittlerweile zur Kammerzofe aufgestiegen war, ärgerte sie sich darüber.

»Wenn du so auf den Teig eindrischst, Liesl«, meinte sie bissig, »da könnte man denken, du hättest einen Zorn auf jemanden. Doch net etwa auf den Christian?«

»Wieso grad auf den?«, fragte Liesl verlegen und steckte sich eine herausgerutschte Haarsträhne unter die Haube.

Gerti lachte spöttisch auf und freute sich, dass die Liesl ganz rot geworden war. »Das weiß schließlich ein jeder, dass da zwischen euch beiden was ist«, behauptete sie. »Dem Christian, dem seh ich das auf zwei Meilen gegen den Wind an. Ganz verliebt schaut er immer drein, wenn er dich sieht.«

»Hast nix Besseres zu tun, als hier Maulaffen feilzuhalten, Gerti?«, fuhr die Köchin dazwischen. »Ich dacht immer, du wärst so unentbehrlich drüben bei der gnädigen Frau Elisabeth.«

Beleidigt schob Gerti den leeren Becher zurück und stand auf. »Freilich bin ich unentbehrlich«, sagte sie. »Grad gestern hat die Gnädige noch gemeint, sie wisse gar nicht, wie sie ohne mich zurechtkommen sollte. Und überhaupt bin ich bloß hier, weil ich nachher noch zu bügeln hab und Sie das Feuer im Herd nicht etwa ausgeh’n lassen.«

»Das hättest dir sparen können«, brummte die Köchin. »In meiner Küche geht das Herdfeuer gewiss net aus.«

Gerti bewegte sich betont langsam zur Dienstbotentreppe hinüber. Den benutzten Becher ließ sie stehen, den sollte ruhig die Liesl in den Abwasch räumen.

»Wo ist eigentlich die Hanna?«, fragte sie beiläufig. »Hab sie den ganzen Tag noch nicht gesehen.«

Fanny Brunnenmayer stand von ihrem Stuhl auf, um nach dem Gulasch zu sehen, das seitlich auf dem Herd stand und lediglich noch warm gehalten werden musste. Sie hatte ein wenig Mühe bei den ersten Schritten, die Beine machten ihr Kummer; wenn sie lange stehen musste, wurden sie dick.

»Wo soll sie schon sein? Droben im Speisezimmer hilft sie Humbert beim Tischdecken«, sagte sie und griff sich einen Kochlöffel.

»Ja, die Liebesleut hier in der Tuchvilla«, lästerte Gerti. »Der Humbert und die Hanna und nun auch noch die Liesl mit dem Gärtner Christian. Da muss unsereins ja aufpassen, dass man nicht angesteckt wird. Was, Else?«

Ein dumpfer Schlag war zu hören, Else war der Kopf vom aufgestützten Arm auf die Tischplatte gerutscht.

»Nun aber raus hier!«, schimpfte die Köchin, und Gerti lief eilig die Treppe hinauf.

»Dass sie einfach ihr Schandmaul nicht halten kann«, knurrte Fanny Brunnenmayer verärgert. »War früher mal ein nettes Mädel, die Gerti. Doch seitdem sie Kammerzofe ist, erinnert sie mich jeden Tag mehr an die Maria Jordan. Gott hab sie selig, das arme Mensch. Aber eine Plage ist sie schon gewesen.«

Liesl hatte die Kammerzofe nur schwach in Erinnerung, weil sie damals, als die Jordan auf so schreckliche Weise ums Leben kam, noch ein kleines Mädel gewesen war. Ihr Ehemann, ein heruntergekommener Geselle, hatte sie umgebracht. Soweit man hörte, saß er immer noch im Zuchthaus und büßte seine grässliche Tat.

»Ach, ich glaube, die Gerti ist hier nicht glücklich«, meinte Liesl zu Fanny Brunnenmayer. »Sie geht am Abend zu einem Kurs, wo sie lernt, auf einer Schreibmaschine zu tippen.«

Das war sogar für die Köchin, die sonst alles über die Dienerschaft wusste, eine Neuigkeit. Da schau her, die Gerti wollte ins Büro. Und dabei hatte sie sich bereits zur Kammerzofe hochgearbeitet. Vermutlich war sie eine von denen, die niemals zufrieden sein konnten.

»Eine Schande ist das«, knurrte Fanny Brunnenmayer, die mit dem Holzbrett und dem Küchenmesser am Herd stand, weil das Wasser gleich kochen würde und sie die Spätzle schaben wollte. Was ihr noch auf der Zunge lag, schluckte sie hinunter, denn es waren eilige Fußtritte vor der Küchentür zu vernehmen.

»Jessus Maria – das ist die Rosa mit den Kindern«, rief sie Liesl zu. »Sieh zu, dass keines dem heißen Herd zu nahe kommt, wenn ich die Spätzle schabe.«

»Ich pass auf, Frau Brunnenmayer!«

Das Mädchen hatte gerade noch Zeit, der Köchin den Teig hinzustellen, da flog die Küchentür auf, und die Rasselbande strömte herein.

Es hatte Zeiten in der Tuchvilla gegeben, da war es den herrschaftlichen Kindern streng verboten gewesen, sich in der Küche bei den Angestellten aufzuhalten. Die gnädige Frau Alicia Melzer erzählte gelegentlich davon. Auch später, als die Gouvernante Serafina von Dobern ihr Unwesen in der Tuchvilla trieb, hatten Kinder nichts in der Küche zu suchen. Erst seit Elisabeth Winkler, die älteste Melzer-Tochter, wieder in die Tuchvilla eingezogen war und das dritte Kind, dieses Mal ein Mädel, in die Welt gesetzt hatte, waren andere Sitten eingezogen. Und Marie Melzer, ihre Schwägerin, hatte schon gar nichts dagegen, dass der vierjährige Kurt, ihr heiß geliebter Nachkömmling, sich mit seinen beiden Cousins Johann und Hanno in der Küche breitmachte.

»Duuurst!«, brüllte der fünfjährige Johann, der als Erster bei dem langen Küchentisch ankam. »Apfelmost, Brunni. Bitte!«

Johann hatte sich als Rotschopf entpuppt, was seine Mutter Elisabeth zunächst mit Schrecken erfüllt hatte, inzwischen hatte sie sich daran gewöhnt. Vor allem, weil ihr Ältester sich durch einen kräftigen Knabenkörper und energischen Charakter auszeichnete. Der vierjährige zierliche Kurt folgte dem Cousin wie ein Schatten, die beiden waren unzertrennliche Freunde, sodass Kurt häufig bei seiner Tante Lisa im Anbau auf der Nordseite der Tuchvilla übernachtete, weil er viel lieber bei Johann als bei seinen beiden großen Geschwistern Dodo und Leo schlafen wollte.

Hinter Johann und Kurt kam Rosa Knickbein, die mollige, stets freundliche Kinderfrau in die Küche, den dreijährigen Hanno an der Hand. Sie hatte mit den Kindern einen Maispaziergang im Park unternommen, und natürlich hatten die drei unbedingt noch mal in der Küche vorbeischauen wollen, bevor es nach oben zum Umziehen und Händewaschen ging.

»Einen Apfelmost könnt ihr kriegen«, bestimmte die Köchin. »Aber nur ein halbes Glas, sonst könnt ihr nachher keine Spätzle essen, weil eure Mägen zu voll sind.«

Diese Begründung hatte noch nie ein Kind davon abgehalten, sich vor dem Essen satt zu trinken, doch Fanny Brunnenmayer wollte es sich nicht mit der Herrschaft verderben, deshalb bekam jeder Bub ein halbes Wasserglas mit Apfelmost hingestellt. Nicht mehr und nicht weniger.

»Mein Magen ist soooo groß«, murrte Johann und warf beim Aufzeigen seines gewaltigen Bauches Gertis leeren Kaffeebecher um.

»Meiner ist noch viel größer«, rief Kurt und riss die Arme auseinander. Else, die durch den Lärm erwacht war, konnte gerade noch den Krug mit dem Most wegziehen.

»Sind das Spätzle, Brunni?« Johann reckte den Kopf, weil die Köchin den Teig blitzschnell mit dem Messer vom Holzbrett ins kochende Wasser schabte.

»Das sind Spatzen«, sagte Fanny Brunnenmayer. »Die hüpfen euch nachher auf den Teller.«

Kurti wollte wissen, ob Spatzen auf dem Teller singen könnten.

»Bist du dumm«, meinte Johann. »Spatzen singen nicht, die piepsen nur.«

»Piep, piep!«, jubelte Hanno, der auf Rosas Schoß saß und sein Glas von der Kinderfrau hingehalten bekam, damit er sich nicht bekleckerte.

»Du bist auch so ein Spatz«, sagte Johann zu seinem kleinen Bruder mit gutmütigem Grinsen. »Ein Dreckspatz bist du.«

»Neiiiin!«, wehrte sich Hanno zornig. »Bin kein Deckspatz.«

Das Wort Nein hatte der kleine Hanno früh gelernt, weil er begriffen hatte, dass man sich gegen den älteren Bruder und den etwas älteren Cousin zur Wehr setzen musste. Inzwischen schleuderte er Johann sein Neiiiin bei jeder Gelegenheit entgegen, wenngleich er gar nicht verstanden hatte, um was es eigentlich ging. Sicher war eben sicher.

Am Herd war mittlerweile Hochbetrieb. Liesl fischte die fertigen »Spatzen« aus dem Topf und tat sie in eine der guten Porzellanschüsseln für die Herrschaft, während die Köchin unverdrossen weiterschabte. Der Hausdiener Humbert erschien im Küchenflur, um sich das dunkelblaue Sakko mit den Goldknöpfen überzuziehen, das er trug, wenn er oben die Mahlzeiten servierte. Humbert war nach seinem Ausflug in die Berliner Kabarettszene reumütig in die Tuchvilla zurückgekehrt, und man hatte ihm die gerade frei gewordene Stelle als Hausdiener mit Freuden anvertraut. Mit Hanna, die Marie Melzer einst nach einem schlimmen Unfall in der Fabrik in die Tuchvilla aufgenommen hatte, verband ihn seit Jahren eine innige Freundschaft. Die beiden hingen aneinander wie Bruder und Schwester, wobei einige Lästermäuler gern anderes behaupteten.

»Kannst du mal die Rindsbrühe in zwei von den feinen Schüsseln füllen, Hanna«, kommandierte die Köchin. »Und gib etwas von der geschnittenen Petersilie drauf, die drüben auf dem Holzbrettchen liegt.«

Hanna beeilte sich, die Anweisung zu befolgen. Sie war ein gutmütiger, lieber Mensch, nie wäre es ihr in den Sinn gekommen, dass sie als Stubenmädel zu Küchendiensten gar nicht verpflichtet war. Sie half überall aus, wo man sie brauchte, kümmerte sich um die Kinder, brachte der von ihr verehrten Alicia Melzer ihr Kopfschmerzpulver und klopfte mit Else gemeinsam die Teppiche.

»Nun aber hurtig!«, rief Rosa Knickbein. »Trink aus, Kurti. Wir müssen hinauf.«

Maulend zogen die drei Buben mit der Kinderfrau aus der Küche in die Halle, um dort den herrschaftlichen Aufgang in die oberen Stockwerke zu nehmen. Hände waschen, umkleiden, Haare kämmen – solch überflüssige Prozeduren mochte keiner von ihnen leiden, aber Großmama Alicia achtete streng darauf, dass die Enkelschar schön gekleidet und mit sauberen Fingern bei Tisch saß. So war es in ihrer Jugend gewesen, so hatte sie es mit den eigenen Kindern gehalten, und wenngleich sich inzwischen Zeit und Mode gewandelt hatten – diese schöne Tradition wollte sie hüten.

Humbert trug die Suppenschüsseln hinüber zum Speiseaufzug. Trotz einer Kriegsverletzung an der rechten Hand servierte er die Speisen so elegant und sicher, wie es bisher in der Tuchvilla keinem Hausdiener gelungen war. Bloß wenn ein Unwetter aufzog, geriet er in Panik, dann musste man damit rechnen, dass er in Erinnerung an Schützengräben und Stahlgewitter unter den Tisch kroch und unfähig war, seine Arbeit zu tun. Der Weltkrieg, an dem er wider Willen hatte teilnehmen müssen, hatte bei dem sensiblen Menschen, wie auch bei vielen anderen, seine Spuren hinterlassen.

Während er hinaufging, um mit dem Servieren zu beginnen, schabte Fanny die letzten Spätzle und begann, den zurechtgeschnittenen Speck und die Zwiebeln für die Specksoße in einer Pfanne auszulassen. Gerti erschien wieder in der Küche, um mit den Angestellten gemeinsam das Mittagessen einzunehmen, hielt jedoch die Nase hoch und verzog das Gesicht.

»Puh, wie das stinkt! Vernebelt ja die ganze Küche, der Speck.«

»Wenn’s der Dame net passt, kann sie gern drüben in der Waschküche essen«, gab die Köchin zur Antwort.

»Ich mein ja einfach so«, lenkte Gerti ein und setzte sich auf ihren Platz. »Weil mir die gnädige Frau nachher wieder sagen wird, dass meine Kleider nach Küche riechen.«

»Könnten nach schlimmeren Dingen riechen als nach meiner guten Specksoße.«

Liesl hatte den Nachtisch für die Herrschaft aus dem Eisschrank genommen und für Humbert bereitgestellt. Eine Süßspeise aus Quark und Sahne, dazu eingemachtes Kirschkompott vom vergangenen Jahr. Von der Süßspeise war für die Angestellten etwas reserviert worden, Kirschkompott gab es lediglich, wenn die Herrschaften oben etwas übrig ließen. Worauf wenig Hoffnung bestand, denn die Kirschen waren vor allem bei den drei Buben sehr begehrt. Und falls ein kleiner Klecks in der Schüssel zurückbleiben sollte, dann würde ihn Rosa Knickbein verspeisen, die mit am Tisch sitzen durfte, weil sie die einjährige Charlotte auf dem Schoß hielt und auf Hanno aufpassen musste.

Nachdem die Speisen für die Herrschaften nur noch in den Speiseaufzug gestellt werden mussten, teilten Hanna und Liesl in der Küche Teller und Bestecke für die Dienstboten aus. Else erhob sich gemächlich, um die Becher für den Apfelmost aus dem Schrank zu holen, und Gärtner Christian kam zur Hoftür herein, um ebenfalls sein Mittagessen einzunehmen. Er war vor Zeiten bei der unglücklichen Maria Jordan angestellt gewesen, die einen Laden in der Milchstraße geführt hatte. Nach dem schrecklichen Ereignis dort hatte er eine Weile in der Gärtnerei von Gustav Bliefert Arbeit gefunden, wo er Liesl begegnet war und sich gleich in das junge Mädel verguckt hatte. Inzwischen war der früher so schmale blonde Bursche zu einem ansehnlichen jungen Mann herangewachsen, die Gartenarbeit hatte ihm breite Schultern und kräftige Armmuskeln beschert, und so manches Mädchen machte ihm schöne Augen. Aber Christian hatte einzig die Liesl im Kopf, vor allem, seit Paul Melzer ihm eine Stelle als Gärtner in der Tuchvilla angeboten hatte. Da war er ins Gärtnerhaus eingezogen, wo früher die Blieferts gewohnt hatten, hatte das alte, verwohnte Häusle mit viel Liebe und Sachverstand schön hergerichtet, und nun warteten alle voller Spannung darauf, ob die Liesl Lust hatte, als Christians Ehefrau dort einzuziehen. Allerdings wusste niemand so recht, ob ihr der junge Gärtner bereits einen Antrag gemacht hatte, denn nach wie vor war er fürchterlich schüchtern, wurde leicht verlegen, und ein wenig mundfaul war er auch. Deshalb setzte er sich nach einem kurzen »Mahlzeit allerseits« still auf seinen Platz, der sich ganz unten am langen Tisch, gleich beim Eisschrank, befand, und richtete seine sehnsüchtigen Augen auf die Liesl, die die schwere Pfanne mit der Specksoße auf den Tisch stellte.

»Grüß dich, Christian«, rief Gerti zu ihm hinüber. »Hast ja so hübsche geblümte Vorhänge am Schlafzimmerfenster aufgehängt. Da wird deine Braut ihre Freude haben.«

Christians Ohren wurden dunkelrot, und die Liesl rührte so kräftig mit dem Holzlöffel in der Speckpfanne, dass ein paar Spritzer von der fetten Soße zu Gerti hinübersprangen.

»Gib Obacht!«, schrie die auf und wischte sich einen Soßentupfer vom Ärmel. »Das Kleid hab ich grad heut Morgen frisch angezogen.«

»Tut mir sehr leid«, bemerkte Liesl mit spitzbübischem Grinsen. »Ich bin halt ungeschickt.«

Die Mahlzeit nahm ihren Lauf, Humbert fehlte als Einziger, er würde erst später dazukommen, wenn er oben bei der Herrschaft nicht mehr gebraucht wurde. Gerti führte das Wort, sie erzählte mit wichtiger Miene, dass sich der Herr Winkler, der Ehemann der gnädigen Frau Elisabeth, große Sorgen um die Zukunft des Deutschen Reiches mache.

»Weil jetzt schon wieder eine Regierung hat zurücktreten müssen, nachdem die sich im Reichstag net haben einigen können.«

Niemand am Tisch war von dieser Nachricht beunruhigt. Else gab einen weiteren Löffel Specksoße auf ihre Spätzle, Hanna goss sich in aller Ruhe Apfelmost in den Becher. Wechselnde Regierungen und beständige Streitereien im Reichstag, das gehörte zum Alltag in der Republik. Viel schlimmer waren die Aufmärsche der Kommunisten und der NSDAP in den Straßen, auch die Organisation Stahlhelm war gefürchtet, da die Mitglieder in Uniform gingen und Schlagstöcke hatten. Wehe, wenn zwei feindliche Gruppen sich begegneten, dann flogen die Fetzen. Es wurde haltlos aufeinander eingedroschen, und wer das Unglück hatte, in solch eine Schlägerei zu geraten, der fand sich nicht selten mit gebrochenen Gliedern und blutendem Schädel im Krankenhaus wieder.

»Früher unterm Kaiser hat’s das net gegeben«, bemerkte Else. »Da hat noch Recht und Ordnung geherrscht. Aber seitdem wir eine Republik haben, ist keiner mehr seines Lebens sicher.«

Niemand widersprach. Die Weimarer Republik fand wenig begeisterte Anhänger, weder unter den Angestellten noch unter den Herrschaften. Vor allem Paul Melzer, der Chef der Firma, war mit der Republik unzufrieden. Das hatten ihnen Rosa Knickbein und Humbert erzählt, die beide viel in der oberen Etage mitbekamen.

»So kann es nicht weitergehen«, hatte der gnädige Herr neulich ausgerufen. »Dringend notwendige Entscheidungen werden nicht gefällt, weil keine Partei der anderen einen Erfolg gönnt.«

Der Einzige, der die Republik verteidigte, war Sebastian Winkler, den Gerti gerne »den Ehemann der gnädigen Frau Elisabeth« nannte. Aber selbst der war nicht zufrieden, da die Kommunisten im Reichstag keine Mehrheit hatten.

»Was soll die ganze Aufregung?«, fragte Fanny Brunnenmayer abfällig und kratzte die letzten Reste der Specksoße aus der Pfanne. »Es ist schließlich immer irgendwie weitergegangen, oder etwa nicht?«

Damit war das Thema Politik vom Tisch. Stattdessen erzählte Hanna, dass der vierzehnjährige Leo jetzt bei einer berühmten russischen Pianistin im Konservatorium Unterricht habe und dass seine Schwester Dodo jeden Tag die Zeitung durchsehe, ob nicht etwas von der Fliegerei drinstünde.

»Sie hat ein Album, die Dodo. Da klebt sie alles hinein, was sie über Flugzeuge finden kann. Ganz närrisch ist sie damit.«

»Das ist doch net normal, dass eine Frau in einem Flugzeug fliegt«, monierte Else, während sie sich mit einem Zahnstocher in den Zähnen herumbohrte. »Das ist eine Sache für Mannsleute!«

Gerti wollte gerade widersprechen, da kam Humbert zurück in die Küche und stellte zur allgemeinen Verblüffung die Schüssel mit einem Rest Kirschkompott auf den Tisch.

»Jessus!«, regte sich Fanny Brunnenmayer auf. »Hat der Kompott der Herrschaft etwa nicht geschmeckt?«

»Das schon«, gab Humbert lächelnd zurück. »Der Johann hat eines der guten Weingläser umgestoßen, und da hat ihm seine Großmutter den Nachtisch entzogen.«

»Das arme Wurm«, seufzte Hanna. »Ist so ein lieber Kerl, aber halt immer zu ungestüm.«

Fanny Brunnenmayer, die in der Küche das Sagen hatte, ließ den Blick über den Tisch schweifen und traf eine Entscheidung. »Den Kirschkompott kriegt der Christian. Der hat die härteste Arbeit zu tun, da soll er mal etwas Süßes bekommen. Hier, Christian, lass es dir schmecken.«

Dem jungen Mann war die Bevorzugung peinlich, er mochte das Angebot der Köchin jedoch nicht ablehnen und hätte es lieber der Liesl angeboten, bloß traute er sich nicht.

Inzwischen hatte sich Humbert ebenfalls an den Tisch gesetzt, wo ihm Hanna eine Portion Spätzle mit Specksoße servierte, die der schwache Esser nicht gerade liebte. Seufzend griff er bald darauf in seine Westentasche.

»Da«, sagte er und zog einen Briefumschlag hervor, den er Hanna reichte. »Hat mir der gnädige Herr gegeben. War heute früh in der Fabrikpost. Ist an dich.«

»An mich?«, fragte Hanna ungläubig. »Das ist bestimmt ein Irrtum.«

»Ja – da schau her«, ließ sich Gerti vernehmen, die ihre Augen und Ohren überall hatte, wenn es etwas Interessantes zu erfahren gab. »Der ist gewiss vom Alfons Dinter aus der Druckabteilung, der schon vor Jahren für unsere Hanna geschwärmt hat.«

Hanna hatte auf Gertis Gerede nicht geachtet, weil sie mühsam versuchte, den Absender zu entziffern, und dabei lautlos die Lippen bewegte. Fanny Brunnenmayer sah, dass das Mädchen plötzlich ganz blass wurde, und sie glaubte, einen Namen von ihren Lippen abgelesen zu haben. Grigorij.

2

Siehst du, Tante Lisa«, sagte Dodo ganz aufgeregt. »Messerschmitt baut die M 20 trotzdem weiter. Sie haben das Leitwerk entscheidend verbessert, steht hier.«

Elisabeth Winkler saß auf dem Sofa, hatte die kleine Charlotte auf dem Schoß und fütterte sie mit Grießbrei. Die Kleine riss gierig den Mund auf und wedelte bei jedem neuen Löffel aufgeregt mit den drallen Ärmchen. Marie hatte ihre Schwägerin schon mehrfach gewarnt, sie würde ihre Tochter zu oft füttern. Besonders den süßen Nachtisch liebte sie, und Lisa hatte nicht das Herz, ihrer einzigen Tochter das Essen zu verweigern.

»Hast du mir zugehört, Tante Lisa?«, beharrte Dodo. »Die M 20, das ist ein Verkehrsflugzeug, es wird hier in Augsburg in den Bayerischen Flugzeugwerken gebaut. Und es kann zehn Passagiere aufnehmen. Ganz toll, findest du nicht?«

»Ist das nicht irgendwann mal abgestürzt?«, fragte Lisa zerstreut. Sie musste aufpassen, dass Charlotte, die seit einigen Tagen beschlossen hatte, alleine zu essen, ihr nicht den Löffel aus der Hand schlug.

»Ja, das war auf dem Erstflug vor zwei Jahren. Da ist das Leitwerk gebrochen«, gab Dodo zu. »Doch das kann nicht wieder passieren, und deshalb will die Deutsche Lufthansa drei Flugzeuge kaufen. Stell dir vor, man kann bald als Passagier mit einem Flugzeug fliegen. Wenn ich erst Pilotin bin, fliege ich euch alle nach Amerika, Tante Lisa.«

Während sie davon redete, war sie dabei, einen Artikel aus den Augsburger Neuesten Nachrichten auszuschneiden. Der sollte in das Heft, in das sie alles hineinklebte, was mit der Fliegerei zu tun hatte, kommen.

»Warte, Dodo«, rief die Tante. »Sebastian hat die Zeitung noch nicht gelesen, du kannst es heute Abend ausschneiden.«

Ihre Nichte ließ die Schere sinken und seufzte. »Onkel Sebastian hat bestimmt nichts dagegen.«

»Das kommt darauf an, was auf der Rückseite steht.«

Stirnrunzelnd wendete Dodo das Zeitungsblatt. »Da sind bloß die Todesanzeigen, die liest Onkel Sebastian bestimmt nicht.«

»Also meinetwegen, schneid das Foto halt aus.«

Lisa kratzte den Rest Brei vom Teller, gab ihn der Kleinen und wischte ihr anschließend mit dem Lätzchen den verschmierten Mund ab. Dann stellte sie ihre Tochter auf die Füße, und Charlottchen wackelte durchs Wohnzimmer. In ihrem weißen Kleidchen mit dem Volant schaute sie aus wie ein draller, goldlockiger Engel.

Dodo war im Februar vierzehn Jahre alt geworden, sie war groß für ihr Alter, aber ihr schlanker Körper zeigte einstweilen noch keinerlei weibliche Formen, worüber Dodo – wie sie stets betonte – sehr froh war. Das wellige hellblonde Haar war zu einem Bubikopf geschnitten, der ihr hervorragend stand und gut zu ihrem jungenhaften Wesen passte.

Gerade hatte sie das kostbare Foto aus der Zeitung ausgeschnitten, da trat Hanna ins Wohnzimmer. »Dodo, du sollst bitte zu deiner Großmama kommen. Sie möchte einen kleinen Spaziergang in den Park unternehmen und benötigt eine Begleitung.«

Dodo verzog das Gesicht. Spaziergänge mit der Großmama gehörten nicht gerade zu ihren Lieblingsbeschäftigungen, sie waren langweilig, weil man furchtbar langsam gehen musste, und über Flugzeuge konnte man mit ihr überhaupt nicht reden. Im Gegenteil, wenn Dodo davon anfing, bekam sie zu hören, dass ein junges Mädchen sich für hübsche Kleider und gutes Benehmen in der Gesellschaft interessieren sollte.

»Warum geht Leo nicht mit ihr in den Park?«

»Dein Bruder muss Klavier üben. Frau Obramowa will, dass er demnächst in einem Konzert im Konservatorium vorspielt.«

»Der hat immer eine Ausrede, der Leo«, murrte Dodo, nahm resigniert den kostbaren Zeitungsausschnitt an sich und gab Hanna die Schere, damit sie sie zurück in die Schreibtischschublade legte.

»Ach ja«, wandte sich das Küchenmädchen an Elisabeth Winkler. »Verzeihung, gnädige Frau, das hätte ich fast vergessen. Frau Grünling wartet unten in der Halle.«

»Du liebe Güte, Hanna!«, meinte Lisa vorwurfsvoll. »Warum sagst du das nicht gleich? Führ sie herauf zu mir und sag in der Küche Bescheid. Bestell Tee und Gebäck. Den Tee nicht zu stark, sonst bekommt Serafina Herzrasen.«

Hastig nahm Hanna den Kinderteller samt Löffel, legte die Schere zurück und eilte aus dem Zimmer. Auch Dodo hatte es auf einmal sehr eilig, sie verspürte wenig Lust, mit Frau Grünling zusammenzutreffen. Was daran lag, dass sie die ehemalige Gouvernante Serafina von Dobern noch in sehr trüber Erinnerung hatte.

»Dann wünsche ich ein angenehmes Teestündchen, Tante Lisa«, sagte sie an der Tür. »Pass ja auf, dass sie dich nicht beißt!«

»Frechdachs!«, lachte Lisa und stand vom Sofa auf, um sich ihre Jüngste zu greifen, die mit klebrigen Fingerchen die gewachste Biedermeierkommode bearbeitete. Sie gab ihr eines der Stofftiere, die überall im Wohnzimmer herumlagen, und Charlotte, die zuerst unwillig geknötert hatte, drückte den weißen Teddybären zärtlich an ihr Herz. Gerührt betrachtete Lisa ihr kleines Mädchen und verspürte eine tiefe Dankbarkeit dem Schicksal gegenüber, das sie nach langen Irrwegen zu einem erfüllten Dasein geführt hatte. Sebastian war ein liebevoller Ehemann und Vater, dem sie drei gesunde Kinder geschenkt hatte, und sie alle lebten geborgen im Schoß der großen Tuchvilla-Familie. Ja, Lisa war inzwischen sogar zum Mittelpunkt der Familie geworden, Marie war den ganzen Tag über mit ihrem Modesalon beschäftigt, Mama wurde langsam alt und war sehr froh, dass Lisa ihr die Organisation des Hauswesens abnahm. Sie wurde hier in der Tuchvilla gebraucht und geliebt, und sie gab diese Liebe weiter an alle Menschen, die ihrer bedurften.

Dazu gehörte inzwischen wieder ihre Jugendfreundin Serafina, eine geborene von Sontheim und Witwe des Majors von Dobern. Nach dem Tod ihres Ehemanns hatte Serafina eine harte Zeit durchgemacht, sie und ihre Mutter waren so gut wie mittellos gewesen, und Serafina hatte sich gezwungen gesehen, sich als Gouvernante durchzuschlagen.

Ihre strengen preußischen Erziehungsvorstellungen waren Maries Zwillingen Dodo und Leo noch heute in böser Erinnerung, und auch die Freundschaft mit Lisa war daran zerbrochen. Lisa hatte sich von ihrer Jugendfreundin keine Vorschriften machen lassen, sondern ihre Entlassung als Gouvernante erzwungen. Für einige Jahre war daraufhin der Kontakt abgebrochen.

Eigentlich hatte Lisa nicht mehr damit gerechnet, Serafina je wieder in der Tuchvilla zu sehen. Aber nun war es ganz anders gekommen. Die ehemalige Gouvernante hatte eine Stelle als Hausdame bei dem Rechtsanwalt Grünling angenommen, und es hatte nicht lange gedauert, dann war sie Frau Grünling geworden. Die Ehe war kinderlos, aber, wie es schien, keineswegs unglücklich. Grünling hatte seine wilden Jahre hinter sich, er fügte sich willig Serafinas Herrschaft, ja er war geradezu froh darüber, dass sie sein Leben organisierte und ihn mit fester Hand zurück auf den Pfad der Tugend geführt hatte. Als Frau Grünling war sie beharrlich darangegangen, sich ihre ehemalige gesellschaftliche Stellung zurückzuerobern, und hatte sich auch bei ihrer alten Freundin Lisa zurückgemeldet. Natürlich ging es Serafina dabei vor allem um die Verbindung zu der angesehenen Familie Melzer, die in der Augsburger Gesellschaft eine wichtige Rolle spielte. Da Lisa aber rundum mit ihrem Dasein zufrieden und nicht nachtragend war, hatten sich die beiden ausgesprochen, und Serafina war bereits zweimal in der Tuchvilla zum Tee eingeladen gewesen. Einen Gegenbesuch hatte Elisabeth Winkler abgelehnt.

»Meine liebe, gute Lisa!«, rief Serafina theatralisch, als ihr die Tür geöffnet wurde. »Wie großartig du aussiehst! Und dieses bezaubernde kleine Engelein auf deinem Arm. Mein Gott, sie schaut aus, wie von Raffael gemalt. So rosig und rundlich, ganz die Mama!«

Serafina hatte schon früher gern kleine Spitzen in überschwängliche Komplimente gemischt, doch Lisa hatte sich vorgenommen, darüber hinwegzusehen. Gut, sie hatte Charlotte erst vor zwei Monaten abgestillt, und ihre Körperformen waren immer noch üppig zu nennen. Aber in den kommenden Monaten würde sie einige überflüssige Pfunde loswerden, das hatte sie sich fest vorgenommen. So ließ sie sich geduldig von ihrer Freundin umarmen, wobei die kleine Charlotte sofort anfing zu brüllen, als Serafina ihr mit kalten Fingern über die Wange strich.

»Wie lieb, dass du mich besuchst, Serafina. Entschuldige, Lottchen fremdelt in letzter Zeit ein wenig. Setz dich bitte, nimm den Stoffhund vom Sessel, und leg ihn auf das Sofa. Ach ja, da ist auch der rote Beißring, ich hab mich schon gewundert, wo der wohl geblieben ist.«

Serafina lächelte milde, warf Stofftier und Beißring auf das Sofa und fuhr mit der Hand über das Polster, bevor sie sich niederließ. Seitdem sie Frau Grünling war, trug sie teure, moderne Kleidung und hatte etwas zugenommen, was ihr gut stand. Von der dürren, grau gekleideten Gouvernante hatte sie sich weit entfernt – ihr Auftreten war jetzt das einer wohlhabenden Dame, die ihre adelige Herkunft durchblicken ließ.

»Was für ein Kinderparadies dieses Wohnzimmer ist«, fuhr sie fort. »Räumt die kleine Hanna denn niemals auf?«

»Hanna ist eigentlich gar nicht für mich zuständig, Finchen. Sie gehört zum Haushalt meiner Schwägerin. Die Kinderfrau ist zurzeit mit den Buben im Park.«

Es ärgerte Lisa, dass sie Serafina die Unordnung in ihrem Wohnzimmer erklären musste. Zum Glück kam Hanna gerade mit dem Tee herein und machte sich daran, den Tisch zu decken.

»Es tut mir leid, dass Sie warten mussten, Frau Grünling«, sagte sie mit schlechtem Gewissen und erntete ein gönnerhaftes Lächeln.

»So hatte ich wenigstens Gelegenheit, die wunderschönen Gemälde in der Eingangshalle zu betrachten, meine liebe Lisa«, warf Frau Grünling ein. »Die Mutter deiner Schwägerin war wirklich eine ungewöhnliche Künstlerin! Gewiss nicht jedermanns Sache. Recht mutig von Paul, diese Bilder im Eingangsbereich aufzuhängen.«

»Marie ist sehr stolz auf ihre Mutter«, verteidigte Lisa ihre Verwandte, obwohl sie einige dieser Kunstwerke im Grunde ihres Herzens sehr exzentrisch fand. Selbst Marie hatte solche, die sie Kinderaugen nicht zumuten wollte, dem Stadtmuseum als Dauerleihgabe überantwortet, andere, die tolerierbar waren, hingen in weniger auffälligen Bereichen wie dem Büro oder in Maries und Pauls Schlafzimmer. Im Speisezimmer allerdings hatte Alicia kein einziges der Gemälde dulden wollen, dafür hatte Paul drei Bilder mit in die Fabrik genommen, wo sie sein Arbeitszimmer verschönerten.

Hanna goss Tee ein, stellte einen Teller mit Gebäck auf den Tisch und nahm die kleine Charlotte mit hinaus.

»Wie beschaulich du lebst«, meinte Serafina und rührte Sahne in den gezuckerten Tee. »So ganz zurückgezogen mit deinen reizenden Kindern. Ich hatte eigentlich gehofft, dich beim Kunstverein zu treffen. Dort gab es eine Vernissage, die dich sicher interessiert hätte.«

»Du weißt ja, dass ich selten ausgehe«, gab Lisa zurück. »Das gesellschaftliche Leben ist mir fremd geworden, ich mag diese sinnentleerten Gespräche nicht, dieses Sich-voreinander-Spreizen, das ganze überflüssige Theater, das man dort aufführt. Es gibt so viele Dinge im Leben, die wichtiger sind.«

»Gewiss, meine Liebe«, stimmte Serafina zu. »Du hast einen wunderbaren Ehemann, der das gesellschaftliche Leben verachtet und sich lieber um seine Familie kümmert. Daneben findet er sogar die Zeit, sich für die unglücklichen Menschen einzusetzen, die keine Arbeit bekommen. Ein Idealist, dein Sebastian. Hoffen wir, dass sein Engagement für die Kommunistische Partei ihn nicht irgendwann in Schwierigkeiten bringt.«

»Ganz sicher nicht, Serafina«, gab Lisa zurück und beugte sich vor, um der Freundin von einst den Gebäckteller zuzuschieben. »Sebastian ist sich der Verantwortung für seine Familie voll bewusst.«

»Davon bin ich überzeugt«, stimmte Serafina rasch zu, wobei ihre Miene sie Lügen strafte. »Stell dir vor: Gestern erzählte mir mein lieber Albert, er habe deinen Ehemann bei einem dieser scheußlichen Aufmärsche des Roten Frontkämpferbundes gesehen. Mit einem Transparent sei er neben den Uniformierten hergelaufen.«

Sie hielt einen Moment inne, um einen Schluck Tee zu nehmen, und lobte dessen Wohlgeschmack. Lisa hörte kaum zu. Die Vorstellung, Sebastian habe sich an einem dieser gefährlichen Umzüge beteiligt, traf sie mitten ins Herz. O Gott – er hatte ihr doch fest versprochen, so etwas niemals zu tun!

»Das ist ganz und gar unmöglich, Serafina«, brachte sie mit Mühe hervor.

»Ich habe Albert gleich gesagt, dass er sich getäuscht haben muss«, rief Serafina aus. »Das kann leicht geschehen, weil sich Sebastian ja von Kleidung und Benehmen her kaum von den Arbeitern unterscheidet. Er ist eben ein Mensch mit festen Grundsätzen, das kann man nicht hoch genug einschätzen, meine Liebe.«

Nein, Serafina hatte sich überhaupt nicht verändert, es gelang ihr nach wie vor, Lisas wunde Stelle zu erwischen und darin herumzubohren. Sebastians Entscheidung, den Posten als Buchhalter aufzugeben und stattdessen als einfacher Arbeiter in der Weberei anzufangen, hatte seinerzeit zu einem heftigen Zerwürfnis mit Paul geführt. Mittlerweile sprach man in der ganzen Stadt davon, dass der Schwager des Fabrikdirektors sich anzog wie ein Arbeiter. Zwar zeigte Sebastian sich niemals bei gesellschaftlichen Anlässen, dafür war er Mitglied der KPD und saß im Betriebsrat der Fabrik, wo er beständig neue, unerfüllbare Forderungen stellte, die das Leben der Arbeiter verbessern sollten. Für Paul war er ein beständiges Ärgernis, und Alicia hatte bekümmert erklärt, das komme davon, wenn man unter seinem Stand heirate. Allein Marie war der Ansicht gewesen, man könne einen Menschen wie Sebastian nicht gewaltsam zu einem Leben zwingen, das ihm nicht gemäß sei. Er würde daran zerbrechen. Lisa war der gleichen Ansicht. Sie liebte ihren Mann und verteidigte ihn wie eine Löwin gegen alle, die ihn kritisierten.

»Unsere Welt wäre besser«, sagte sie voller Überzeugung, »wenn jeder von uns die Ideale der Brüderlichkeit und der Selbstlosigkeit beherzigen würde. So, wie sie unser Herr Jesus Christus in der Bergpredigt verkündigt hat. Insofern ist die Idee des Kommunismus auch eine zutiefst christliche Vorstellung!«

So hatte Sebastian ihr den Zusammenhang zwischen Christentum und Kommunismus einmal erklärt, und sie hatte es sich gut gemerkt, um es seinen Kritikern bei passender Gelegenheit vorzuhalten. Schließlich konnte niemand etwas gegen die Bergpredigt sagen. Leider erntete sie nichts als ein herablassendes Lächeln von ihrer Gesprächspartnerin, was sie noch mehr gegen Serafina aufbrachte und sie zu früheren, gar nicht so freundlichen Gewohnheiten trieb. Wenn es sein musste, konnte Lisa ganz schön austeilen.

»Wer hätte seinerzeit gedacht, meine liebe Serafina, dass wir beide uns einmal als glückliche Ehefrauen wiederfinden und miteinander Tee trinken würden«, bemerkte sie mit gespielter Heiterkeit. »Neulich hat Paul gesagt, dass Rechtsanwalt Grünling seit seiner Heirat mit dir ein völlig anderer Mensch geworden sei.«

Serafina freute sich sichtlich über dieses Lob, schließlich hatte sie sich diesen Wiederaufstieg hart erarbeitet. Es gab Gerüchte, dass Grünling zu Anfang mit seiner Hausdame keineswegs zufrieden gewesen sei und sich sogar mit dem Gedanken getragen habe, sich von dem Hausdrachen zu trennen. Aber Serafina hatte es offenbar verstanden, ihren Brotherrn von ihren Qualitäten zu überzeugen, vor allem angeblich im erotischen Bereich, worüber ebenfalls Gerüchte im Umlauf waren.

»Das hat dein Bruder schön gesagt, Lisa. Mein Albert ist im Grunde seines Herzens ein gütiger und liebevoller Mensch. Er brauchte einfach eine verlässliche Person an seiner Seite, die seine guten Anlagen zur Blüte brachte.«

Sie nahm sich mit einer gezierten Bewegung eines der angebotenen Nussplätzchen und steckte es in den Mund. Lisa schenkte ihr ein Lächeln und schoss den Pfeil ab.

»Paul ist sogar der Ansicht, dass dein Albert ein wenig zu sanft geworden ist, um weiterhin die juristische Betreuung der Fabrikangelegenheiten zu übernehmen. Du weißt ja, dass ein Rechtsanwalt energisch die Position seines Mandanten vertreten muss.« Sie vernahm ein dumpfes Knacken, als Serafina auf den Keks biss und sogleich mit der Hand an ihren Mund fuhr.

»Oh Finchen!«, rief Lisa erschrocken aus. »Du hast dir doch nicht etwa wehgetan? Diese Haselnüsse sind etwas hart, wenn sie aus dem Backofen kommen.«

Serafina gab keine Antwort. Sie kaute ein wenig, zog ein Taschentuch aus ihrem Beutel und drehte sich so, dass Lisa nicht sehen konnte, was sie tat. Wie es schien, spuckte sie den Keks wieder aus.

»Hart wie Ftein«, nuschelte sie und wischte sich den Mund ab. »Unfaffbar, daff daf Perfonal so etwaf auf den Tisch bringt!«

»Oh, das tut mir entsetzlich leid, Finchen!«

Lisa war zwar ehrlich erschrocken über diesen Unfall, doch ihr Mitleid hielt sich in Grenzen. Sie schenkte Serafina Tee ein, versprach, der Köchin eine Rüge zu erteilen, und bat die Besucherin, sich den schönen Nachmittag nicht verderben zu lassen.

»Möchtest du vielleicht das Bad benutzen? Es ist noch nicht ganz fertig, aber es gibt einen großen Spiegel und ein Waschbecken aus Marmor.«

Serafina unterbrach sie und lehnte ab. »Leider muff ich gehen«, verkündete sie undeutlich. »Iff habe noch einige Befuche zu machen und möchte dif nicht weiter von deinen häuflichen Pflichten abhalten.«

»Natürlich.« Lisa nickte scheinheilig und machte keine Anstalten, Serafina aufzuhalten. »Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder«, gab sie kühl von sich.

»Gewiff, meine Liebe … Und nicht wahr, daf über Albert hat Paul nur im Scherz gefragt, oder?«

»Oh nein, es war sein vollster Ernst.«

Das war nicht ganz die Wahrheit, denn Paul hatte diese Bemerkung halb ernst und halb scherzhaft gemacht. Lisa war trotz des kleinen Keksunfalls einfach nicht bereit, zurückzustecken. Zu heftig hatte Serafina ihre Ängste ausgenutzt und geschürt. Die Freundin war sichtlich blasser geworden, brachte nur noch ein schwaches Adieu heraus und begab sich zur Zimmertür.

»Hanna! Frau Grünling möchte gehen!«

Statt Hanna erschien Gerti, die höflich vor dem Gast knickste und mit ihr hinüber ins Haupthaus ging, um sie die Treppe hinunter in die Halle zu geleiten, wo sie ihr in den Mantel half. Gleich darauf erschien sie wieder im Wohnzimmer der Winklers, um das Teegeschirr abzuräumen.

»Meine Güte«, sagte sie kopfschüttelnd. »Die arme Frau Grünling! Sie hat einen Zahn verloren. Oben rechts ist eine Lücke.«

»Wie unangenehm«, meinte Lisa mit unschuldiger Miene. »Nun ja, ihre Zähne sind sowieso falsch, der Zahnarzt wird bestimmt helfen können. Und sag Frau Brunnenmayer, ihre Kekse seien etwas hart gebacken.«

»Gern, gnädige Frau.«

Lisa erhob sich, um ans Fenster zu gehen und nach Rosa und den Jungen Ausschau zu halten. Was trieben sie bloß so lange im Park? Es war zwar ein sonniger Tag, der Frühling lag in der Luft, und auf den Wiesen sprossen Inseln von violetten Krokussen und gelben Narzissen. Trotzdem war es noch kühl, und unter den Wacholdersträuchern überzog weißlicher Frost, der von der Nacht geblieben war, die Erde. Als sie die Fensterflügel öffnete, drangen aufgeregte Rufe an ihre Ohren. Du liebe Güte! Das war Sebastian, der dort unten mit den Jungen Ball spielte. Was taten die denn da? Wenn das nur Mama nicht sah! Sie war der Ansicht, dass der Fußball lediglich etwas für Arbeiter und das einfache Volk sei. Jetzt spielten da der Gärtner Christian mit und der sechsjährige Fritz Bliefert, Augustes Jüngster. Wie sie herumrannten! Die Hosen der Buben starrten bereits vor Dreck, weil sie ständig hinfielen. Sogar Sebastians Kleider sahen beklagenswert aus, was ihn nicht daran hinderte, Christian den Ball abzujagen. Diese Mannsbilder! Große Kinder waren sie allesamt.

Erleichtert entdeckte sie, dass Rosa den zappelnden Hanno auf dem Arm hielt und ihn nicht auf den Boden ließ. Sie litt Höllenangst, dass er bei dem wilden Getobe dabei sein wollte.

»Rosa!«, rief sie nach unten. »Bring Hanno nach oben. Und die anderen auch.«

Sebastian, der ihr Rufen gehört hatte, sah zu ihr herauf und winkte ihr fröhlich zu. Dann klatschte er in die Hände und erklärte das Spiel für beendet. Lisa schloss das Fenster. In einer knappen Stunde würden sie gewaschen und frisch angekleidet zum gemeinsamen Abendessen antreten müssen – Mama wartete nicht gern. Hanna kümmerte sich um den Badekessel, Gerti war für die Garderobe zuständig.

Als der Essensgong aus dem Haupthaus herüberklang, zog Sebastian noch rasch die graue Hausjacke über, die Lisa ihm gekauft hatte. Sie war ein Kompromiss, der vor Alicias kritischen Augen gerade mal Bestand hatte, denn im Anzug zu den Mahlzeiten zu erscheinen, wie es in der Tuchvilla eigentlich üblich war, hatte der Schwiegersohn strikt abgelehnt. Er fand es schlimm genug, dass Lisa ihn zu Anfang ihrer Ehe in die Anzüge ihres Vaters gesteckt hatte, in denen er sich fürchterlich gefühlt hatte. Er wolle seine Herkunft und seine Überzeugungen auf keinen Fall verleugnen, hatte er damals zu ihr gesagt. Sonst könne er nicht mehr reinen Gewissens in den Spiegel sehen.

Während Rosa und Hanna mit den Kindern hinübergingen, wandte Lisa sich mit einer Frage an ihren Mann, die ihr seit dem Besuch Serafinas auf der Seele lag.

»Sag einmal, Liebster. Könnte es sein, dass du vor einiger Zeit bei einem der Umzüge deiner Partei mit einem Transparent in den Händen mitgelaufen bist?«

Lügen konnte Sebastian nicht. Sofort nahm sein Gesicht einen schuldbewussten Ausdruck an.

»Das war ein Freundschaftsdienst«, versicherte er verlegen. »Ich kam gerade vorbei, als sie vorüberzogen, und da klagte ein Bekannter, sein Arm schmerze fürchterlich, ob ich nicht sein Transparent für kurze Zeit tragen könne. Das wollte ich nicht ablehnen, das wirst du verstehen.«

»Und was stand auf dem Schild?«

Er zuckte die Schultern und lächelte unsicher. »Ich glaube, da stand: Alle Macht dem arbeitenden Volk. Aber ich schwöre dir, Lisa: Ein paar Straßen weiter habe ich es ihm zurückgegeben.«

»Oh Sebastian«, sagte sie vorwurfsvoll. »Ich hatte dich gebeten, niemals an solch einem Umzug teilzunehmen. Du weißt, welche Angst ich um dich habe.«

Er legte zärtlich den Arm um sie und küsste sie auf die Stirn. »Versteh bitte, Liebling. Es könnte bald ein neuer Reichstag gewählt werden. Da müssen wir Präsenz und Stärke zeigen. Die anderen tun es ebenfalls.«

»Nein, Sebastian«, rief sie energisch. »Ich möchte auf keinen Fall, dass du …«

Der Essensgong tönte mitten in ihren Satz hinein, und ihr Ehemann nutzte die Lage, um sie bei der Hand zu fassen und in Richtung Haupthaus zu ziehen.

»Komm rasch. Wir dürfen sie nicht warten lassen.«

3

Frau Doktor? Hätten Sie vielleicht einen Moment Zeit?«

Tilly von Klippstein blieb im Flur stehen und sah in das Krankenzimmer hinein, dessen Tür offen stand. Die schmale, alte Frau im mittleren Bett hatte die Hand gehoben, ähnlich einer Schülerin, die sich schüchtern zu Wort meldete. Die Reste des Mittagessens wurden gerade abgeräumt.

»Die Frau Doktor hat zu tun, Frau Kannebäcker«, rügte Schwester Martha die Patientin. »Die Ärzte in dieser Klinik sind nicht allein für Sie da!«

Tilly ignorierte den Verweis und betrat das Krankenzimmer. Vier Betten standen dicht nebeneinander, links ein Fenster, rechts die Wand mit dem Waschbecken. Neben der Tür zwei hölzerne Stühle für Besucher – das war die ganze Ausstattung. Die Taschen und Koffer mit den Habseligkeiten der Kranken hatte man unter die Betten geschoben.

»Was gibt’s denn, Frau Kannebäcker? Haben Sie Schmerzen?«, erkundigte Tilly sich.

Die alte Frau verneinte. Sie war schwer herzkrank und bekam schlecht Luft, hatte sich darüber jedoch niemals beschwert. Lediglich ihre großen hellblauen Augen, die in dem eingefallenen Gesicht so kindlich und hilflos wirkten, gaben von ihrem Leiden Auskunft. Tilly hatte sich bereits mehrfach ein wenig mit ihr unterhalten, was der Patientin gutgetan hatte.

»Ich wollte Ihnen noch etwas sagen, Frau Doktor«, flüsterte die alte Frau und winkte die Ärztin näher zu ihrem Bett heran.

Tilly zögerte, sie war zu einem Fall gerufen worden, der heute früh mit einer Schädelverletzung eingeliefert worden war. Dr. Heinermann, ein Kollege, hatte die Aufnahme gemacht, aber wie es schien, war etwas nicht in Ordnung. Trotzdem entschloss sie sich, zunächst Frau Kannebäcker ein paar Minuten zu widmen und danach hinüber in die Männerabteilung zu laufen. Das Bett links war leer, die Patientin war am Morgen verstorben. In den beiden anderen Betten lagen Bäuerinnen, die sich bei der Arbeit Verletzungen zugezogen hatten.

»Was wollten Sie mir sagen, Frau Kannebäcker?« Tilly beugte sich über die alte Frau und nahm ihre Hand. Sie war kühl, man spürte jeden einzelnen Knochen unter der faltigen Haut.

»Wissen Sie, Frau Doktor«, flüsterte sie. »Es macht mir nichts aus. Verstehens? Ich hab keine Angst vor dem Sterben.«

Tilly wusste, dass es schlecht um sie stand. Dennoch taten die Worte ihr weh. In den fünf Jahren, die sie inzwischen als Ärztin in der Schwabinger Klinik arbeitete, hatte sie es immer noch nicht geschafft, dem Tod gegenüber gleichmütig zu bleiben.

»Frau Kannebäcker«, meinte sie aufmunternd. »Wer redet denn gleich vom Sterben? Sie sind schließlich hier, damit Sie wieder auf die Beine kommen.«

Die alte Frau schüttelte eigensinnig den Kopf und lächelte die Ärztin an, als ob sie es besser wüsste. Vermutlich hatte sie recht, aber das behielt Tilly für sich.

»Es ist gut so, ich bin froh, dass es zu Ende geht«, sagte sie leise. »Wozu soll ich noch leben? Mein lieber Mann und die beiden Jungen sind schon so lange fort, haben mich allein zurückgelassen …«

Sie hatte Tilly erzählt, dass ihr Ehemann und die beiden Söhne im Weltkrieg gefallen waren. Der Ehemann gleich bei Kriegsanfang, kurz darauf die beiden Jungen, als sie gerade achtzehn geworden waren. Sie waren am selben Tag gestorben, als hätten sie sich verabredet. Der eine in Russland, der andere in Frankreich. Die Mutter blieb allein und mittellos zurück, weil das Farbengeschäft des Ehemanns nach dem Krieg pleiteging.

»Aber Sie haben doch sicher Freunde oder Verwandte«, meinte Tilly, die sich hilflos fühlte. »Es gibt immer einen Grund zu leben, Frau Kannebäcker.«

Die Bäuerin im Nebenbett begann laut zu schnarchen, im Flur klapperte Geschirr, das man bereits aus den Zimmern geholt hatte und das auf Wagen im Flur darauf wartete, in die Küche gefahren zu werden.

»Da ist niemand«, sagte die alte Frau. »Zehn Jahre hab ich in der Fabrik gearbeitet. Spätschicht, Frühschicht. Zweimal war ich arbeitslos, hab in der Volksküche gegessen und im Winter die Wohnzimmermöbel verheizt. Die Nachbarin kam manchmal, um ein Ei oder eine Tasse Mehl zu leihen. Das war alles. Sonst war ich allein. Aber ich hatte ja die Erinnerungen, mit denen hab ich gelebt. Du bist auf der Sonnenseite des Lebens gewandelt, hab ich mir gesagt. Da musst du nun auch auf der Schattenseite gehen.«

Sie hatte die letzten Sätze mühsam geflüstert, jetzt atmete sie schwer und schwieg. Tilly drückte ihr die Hand und raunte ihr zu, dass bestimmt auch der Schatten nicht ewig dauern könne, es würden wieder bessere Zeiten kommen. Die Patientin nickte und zog die andere Hand unter der Bettdecke hervor.

»Das da möchte ich Ihnen schenken, Frau Doktor«, wisperte sie. »Weil Sie ein solch gütiger Mensch sind und mir zugehört haben.«

Sie öffnete die Faust, darin glänzte es golden. Verwirrt sah Tilly auf den kleinen Anhänger aus rotem Stein, der an einer zarten Goldkette befestigt war.

»Das geht nicht, Frau Kannebäcker«, sagte sie leise. »Ich darf keine Geschenke von meinen Patienten annehmen.«

»Nehmen Sie es bitte! Wenn ich tot bin, reißt es mir einfach einer vom Hals. Und ich will, dass Sie es bekommen. Mein Mann hat es mir zur Verlobung geschenkt. Es soll Ihnen Glück bringen.«

Es tat Tilly im Herzen weh, der alten Frau diesen Wunsch nicht erfüllen zu können. Aber die Klinikleitung war streng – es hätte sie ihre Stelle kosten können. Zum Glück wurde in diesem Augenblick die Tür aufgerissen, und Schwester Marthas stämmige Figur erschien auf der Schwelle.

»Frau von Klippstein bitte in die Männerabteilung«, meldete sie kurz und blieb wartend an der Tür stehen.

»Ich komme, Schwester Martha.«

Tilly beugte sich zum Abschied über ihre Patientin, strich ihr sanft über die Stirn und versprach, später noch einmal zu ihr zu kommen. Dann ging sie an Schwester Martha vorbei und eilte die Treppe hinauf zur Männerabteilung.

Die Arbeit im Krankenhaus war nicht einfach. Außer Tilly gab es gerade mal zwei weitere weibliche Ärzte. Beide waren erst im vergangenen Jahr eingestellt worden, allerdings hatten sie schon ihre Promotion, und eine von ihnen war die Tochter des Chefchirurgen. Tilly hatte seinerzeit auf eine Promotion verzichtet. Ihr war es wichtiger gewesen, als Ärztin zu arbeiten und kranken Menschen Hilfe zu leisten, als einen Titel zu tragen. Inzwischen bereute sie diese Entscheidung, denn vor allem die Krankenschwestern nahmen sie ohne diese Anrede nicht für voll. In der Klinik hatten sie untereinander eine strenge Hierarchie, waren in den ihnen zugeordneten Arbeitsbereichen unerbittlich, erlaubten sich sogar, jungen Ärzten Anweisungen zu geben. Vor den älteren Ärzten oder gar den Chefärzten zeigten sie sich hingegen dienstfertig, buckelten und wetteiferten um deren Gunst. Weil es eben Männer waren. Gelegentlich gelang es einer hübschen, jungen Krankenschwester, sich einen Klinikarzt zum Ehemann zu angeln. Allerdings selten. Häufiger kam es zu kurzen und fast immer unglücklichen Liebesaffären, über die die gesamte Belegschaft hinter vorgehaltener Hand tuschelte.

Eine Frau im weißen Arztkittel war den Schwestern suspekt, weckte Eifersucht und Neid – man hatte es schwer, sich bei ihnen durchzusetzen. Tilly war es in den fünf Jahren als Klinikärztin nur in einigen Fällen gelungen. Die meisten Schwestern waren eher zu ihren erbitterten Feindinnen geworden, unter anderem Schwester Martha.

Ein Blick auf die große Klinikuhr an der Wand zeigte der jungen Frau, dass es drei und ihre normale Schicht damit in einer halben Stunde zu Ende war. Kein Wunder, dass sie sich so müde fühlte. Sie hatte seit dem frühen Morgen kaum gesessen, war von einem Patienten zum anderen gerufen worden und zwischendrin in die Notaufnahme gelaufen, für die sie gemeinsam mit einem Kollegen ebenfalls zuständig war. Vor einer Stunde war dort ein junger Mann mit einer Schädelverletzung eingeliefert worden, um den sich bisher Dr. Heinermann gekümmert hatte. Nun aber schien er Zweifel zu haben und hatte sie rufen lassen.

Auf Nummer vierzehn, wo der junge Mann lag, stand er am Krankenbett und untersuchte den Patienten.

»Er hat Sehstörungen, und es ist ihm schwindelig«, erklärte ihr der Kollege kurz angebunden.

»Ist eine Röntgenaufnahme gemacht worden?«

»Natürlich. Sie war ohne Befund. Vermutlich sind es die Folgen der Gehirnerschütterung. Er ist aufgestanden und herumgelaufen, selbst das Fenster hat er versucht zu öffnen.«

Der junge Mann wirkte kräftig, von Beruf war er Bierkutscher. Die Verletzung hatte er sich bei einem Streit mit einem Kollegen in betrunkenem Zustand eingehandelt, er war nach einem Faustschlag vornübergestürzt und mit dem Kopf gegen einen Pfosten geknallt. Wer einen so harten Schädel hatte, bei dem klangen die Folgen solcher Unfälle meist in wenigen Tagen ab.

»Haben Sie die ganze Zeit über Nasenbluten gehabt?«, fragte Tilly den jungen Mann, der immer wieder ein Kliniktuch benutzte, um das Blut aufzufangen, das ihm aus der Nase rann.

»Freilich. Es will gar net aufhör’n.«

Sie ließ sich ein Zellstofftuch geben, fing damit ein paar Tropfen der Flüssigkeit auf und erkannte, dass sich um das Blut herum ein durchsichtiger Rand bildete. Hirnflüssigkeit!

»Schauen Sie bitte, Dr. Heinermann.«

Er starrte auf das Tuch, sah sie verärgert an, als wäre es ihre Schuld. Schädelbasisbruch. Das hätte er eigentlich selbst bemerken müssen.

»Schön ruhig liegen bleiben, Herr Kugler«, verordnete der Kollege. »Und auf keinen Fall mehr herumlaufen. Sie werden jetzt noch einmal von unserem Oberarzt untersucht.«

»Was! Noch ein Doktor? Ich hab gemeint, ich könnt morgen heimgehn. Weil das Mariele, meine Braut, Klöß und Gselchtes für mich machen will.«

»Morgen wohl noch nicht, Herr Kugler, Ihre Braut kann Sie ja hier in der Klinik besuchen.«

»Und wenns die Knödl dann längst aufgessen hab’n?«

Nachdem die Ärzte das Krankenzimmer verlassen hatten, blieb der Kollege kurz stehen und sah auf seine Armbanduhr.

»Dumme Sache«, meinte er. »Sie haben ja gleich Dienstschluss, oder? Glück für Sie. Ich kümmere mich um die Angelegenheit. Professor Sonius wird kaum begeistert sein, dass er jetzt operieren muss.«

Tilly war einverstanden, sie war zu müde, um die Sache weiterzuverfolgen, außerdem war es bereits halb vier. Nur allzu gern hätte sie sich das Röntgenbild angesehen, nicht um dem Kollegen am Zeug zu flicken, sondern aus eigenem Interesse. Hätte sie den Schädelbruch erkannt?

»So etwas kann immer passieren«, tröstete sie. »Es ist ja noch nicht zu spät für eine Operation.«

»Natürlich nicht«, meinte er und lächelte beruhigt. »Schönen Feierabend, Frau von Klippstein.«

Er drehte ab und lief mit wehendem Kittel davon. Tilly begab sich in den Arztraum, um sich umzukleiden. Doch als sie vor ihrem Spind stand, fiel ihr Frau Kannebäcker wieder ein, und obgleich sie erschöpft war und die Klinik gern hinter sich lassen wollte, ging sie noch einmal hinüber in die Frauenabteilung. Die Tür zu dem Krankenzimmer wurde geöffnet, zwei junge Schwestern verließen den Raum.

»Ach, Frau von Klippstein, wie gut, dass Sie kommen.«

»Was ist?«

»Frau Kannebäcker ist verstorben. Es muss ganz schnell gegangen sein, die Patientinnen neben ihr haben es gar nicht gemerkt.«

Sie hatte einen leichten Tod gehabt. Als Tilly sie kurz untersuchte, sah sie auf dem Gesicht der alten Frau ein befreites Lächeln. Nun war es so weit, die Schatten waren vergangen, sie lebte für immer im Licht.

Mit langsamen, müden Schritten kehrte sie zurück ins Arztzimmer, um den Totenschein auszustellen. Dort zog sie den weißen Kittel aus und wollte ihn gerade in ihrem Spind verstauen, da spürte sie in einer der beiden Taschen eine kleine Erhebung. Sie fuhr mit der Hand hinein – es war die Kette mit dem Anhänger aus Rubin. Ein kleines Herz, in Gold gefasst und mit einer Öse versehen.

»Es soll Ihnen Glück bringen«, hatte die alte Frau gesagt. Diese listige Person hatte es ihr in die Kitteltasche gesteckt, während sie mit Schwester Martha sprach.

Tilly zögerte, dann hängte sie sich die Kette um. Sie war ein Andenken an einen lieben Menschen, deshalb würde sie sie tragen. Und hübsch war sie außerdem. Ernst hatte ihr häufig Schmuck geschenkt, vor allem zu Anfang ihrer Beziehung, aber leider nie ihren Geschmack getroffen. Sie liebte es schlicht und neigte nicht zu pompösen, teuren Colliers mit passenden Ohrgehängen. Alle diese gut gemeinten Geschenke lagen in ihrer Schmuckschatulle und wurden selten getragen.