Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: dotbooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

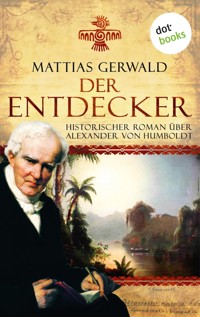

Die spannende Reise des Alexander von Humboldt: "Der Entdecker" von Mattias Gerwald jetzt als eBook bei dotbooks. Das Jahr 1799: Alexander von Humboldt bricht zu einem der größten Abenteuer seiner Zeit auf. Gemeinsamt mit dem Arzt Aimé Bonpland will er den noch unerforschten Kontinent Südamerika entdecken. Der Dschungel birgt tödliche Gefahren – doch weder Krankheiten noch wilde Tiere können die Männer von ihrem ehrgeizigen Plan abhalten: die "neue Welt" zu vermessen. Akribisch recherchiert, mitreißend erzählt: Kommen Sie mit auf die faszinierende Entdeckungsreise von Alexander von Humboldt! Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Der Entdecker" von Mattias Gerwald. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 588

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über dieses Buch:

Das Jahr 1799: Alexander von Humboldt bricht zu einem der größten Abenteuer seiner Zeit auf. Gemeinsamt mit dem Arzt Aimé Bonpland will er den noch unerforschten Kontinent Südamerika entdecken. Der Dschungel birgt tödliche Gefahren – doch weder Krankheiten noch wilde Tiere können die Männer von ihrem ehrgeizigen Plan abhalten: die »neue Welt« zu vermessen.

Akribisch recherchiert, mitreißend erzählt: Kommen Sie mit auf die faszinierende Entdeckungsreise von Alexander von Humboldt!

Über den Autor:

Mattias Gerwald ist das Pseudonym des Erfolgsautors Berndt Schulz, dessen Kriminalreihe rund um den hessischen Ermittler Martin Velsmann ebenfalls bei dotbooks erscheinen: Novembermord, Engelmord, Regenmord und Frühjahrsmord. Er lebt in Frankfurt am Main und in Nordhessen.

Unter dem Namen Mattias Gerwald veröffentlichte er historische Romane, in denen entweder eine außergewöhnliche Persönlichkeit oder ein ungewöhnliches historisches Ereignis im Mittelpunkt steht. Er gilt als Experte für die Geschichte der europäischen Mönchsritterorden.

Bei dotbooks erscheint Die Geliebte des Propheten.

Für die Tempelritter-Saga schrieb Mattias Gerwald folgende Bände:

Die Tempelritter-Saga – Band 5: Die Suche nach Vineta

Die Tempelritter-Saga – Band 8: Das Grabtuch Christi

Die Tempelritter-Saga – Band 9: Der Kreuzzug der Kinder

Die Tempelritter-Saga – Band 18: Das Grab des Heiligen

Die Tempelritter-Saga – Band 20: Die Stunde des Rächers

Die Tempelritter-Saga – Band 24: Die Säulen Salomons

***

Neuausgabe Juli 2015

Copyright © der Originalausgabe 2001 Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach

Copyright © der Neuausgabe 2015 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung eines Gemäldes von Julius Schrader

E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH

ISBN 978-3-95824-297-5

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Der Entdecker an: [email protected]

Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.twitter.com/dotbooks_verlag

http://instagram.com/dotbooks

http://blog.dotbooks.de/

Mattias Gerwald

Der Entdecker

Historischer Roman über Alexander von Humboldt

»MÄNNER MÜSSEN HANDELN UND SICH NICHT DEM SCHMERZ ÜBERLASSEN.«

»ES IST EIN TREIBEN IN MIR, DASS ICH OFT DENKE, ICH VERLIERE MEIN BISSCHEN VERSTAND. UND DOCH IST DAS TREIBEN SO NOTWENDIG, UM RASTLOS NACH GUTEN ZWECKEN HINZUWIRKEN.«

VORBEMERKUNG

Dieses Buch ist ein Roman. Dennoch sind die Personen der Handlung und die geschilderten Ereignisse nicht durchweg zufällig, sondern beruhen zu einem großen Teil auf tatsächlichen Geschehnissen. Der historische Hintergrund ist die Reise, die der deutsche Forscher Alexander von Humboldt mit seinem Sekretär und Freund, dem französischen Arzt und Botaniker Aimé Bonpfand, zwischen 1799 und 1804 nach Südamerika unternahm, um die unerforschten Gebiete zu erkunden und eine physische Geographie zu entwickeln. Der Roman rekonstruiert diese einzigartige Reise, wenn auch nicht in der Absicht, trockene Gelehrsamkeit zu verbreiten. Der Autor nimmt – aus rein ästhetischen Gründen – mitunter Umwege oder Abkürzungen in Kauf, beschleunigt oder verlangsamt die Fahrt, führt Gestalten und Begegnungen ein, die es in der Realität nicht gegeben hat. So fand beispielsweise die Reise durch die venezolanischen Llanos später statt als in diesem Roman, die Reisen nach Kuba bleiben unerwähnt, und ob die Begegnung zwischen den Expeditionsteilnehmern und dem südamerikanischen Revolutionär Simon de Bolivar wie geschildert stattgefunden hat, darüber streiten die Historiker. Soweit die historischen Tatsachen jedoch für die Bedeutung Alexander von Humboldts und seines wissenschaftlichen Werks von Belang sind, wurden sie getreu wiedergegeben. Die ständige Lebensgefahr dieser unglaublichen Reise, deren Abenteuer nicht abrissen und deren tatsächliche Geschehnisse bis heute unfassbar bleiben, mussten ebenfalls nicht erfunden werden. Für den geneigten Leser, der am exakten Verlauf dieser Reise interessiert ist, findet sich am Ende des Buches neben Humboldts Lebensdaten eine Chronologie der tatsächlichen Route.

Der Verfasser

AUFBRUCH

Die Sonne beginnt ihre Reise über den Hügeln der Kanaren, »die glücklichen Inseln«, wie sie genannt werden. Sie streicht mit feinen, goldenen Fingern über die Wälder von Lorbeer und Heidekräutern, über die grünen Teppiche des Ginsters und der Erdbeersträucher. Hier tastet sie schon in das heiße Tal zu Füßen des Pic de Teide, den die Männer in der Nacht mit spuckenden Kienfackeln in den verbrannten Händen bestiegen haben; ihre Strahlen fahren über die stachligen Kronen der Drachenblutbäume, die von den bizarren, bleichen Armen ihrer Äste in die schon flirrende Luft gestemmt werden; sie taucht die Dörfchen, Weinberge und Gärten an der Küste in ein Licht, so durchsichtig wie Glas. Im lärmenden Hafen von Santa Cruz, dieser schmutzigen, betriebsamen Karawanserei zwischen Indien und Amerika, erwachen in diesem Moment nicht nur die unersättlichen Schiffe und überladenen Boote mit ihrer ängstlich bewachten Fracht, sondern auch die Langschläfer unter den hungrigen und zerlumpten Kaiarbeitern, die rund um die inzwischen verlöschten Johannisfeuer im Freien schlafen. Es ist der 25. Juni 1799. Ein schöner Tag.

Die beiden Männer, die mit nagelneuen Ledertaschen in den Händen am Kai entlang stolpern – einer schlenkert dazu eine verbeulte Botanikertrommel in der Linken –, erregen sofort aller Aufmerksamkeit.

Auf ihren Köpfen sitzen schwarze Hüte mit großer Krempe. Von den gerüschten weißen Hemden abgesehen, ist auch ihre übrige Kleidung schwarz, bis hinunter zu den Stulpenstiefeln. Sie sehen ernst aus, sind nach den Anstrengungen der Nacht jedoch nur müde und haben es eilig. Dann aber lachen sie plötzlich und müssen ihr Gepäck absetzen, weil sie sich vor Übermut krümmen und sich gegenseitig in die Seite boxen. Der eine von ihnen, etwas kleiner und drahtiger als der andere, kräftigere, reckt sogar die ausgestreckten Arme zum tiefblauen Himmel und ruft etwas in einer fremden Sprache. Die einheimischen Hafenarbeiter mit den blonden Haaren und dem hellen Teint der Guanchen blicken aus blauen, wenn auch noch verkaterten Augen erstaunt zu dem seltsamen Paar hinüber. Spricht der braun gebrannte Europäer mit den fein gezeichneten Gesichtszügen, dem fröhlichen Mund und dem krausen, braunen Haar etwa mit seinem Gott hinter der Sonne, die jetzt über den blendend weißen Häusern, offenen Holzhütten und unzähligen Denkmalen aus carrarischem Marmor aufgetaucht ist? Oder will er die wilden Kanarienvögel grüßen, die schon des Nachts im Krater des Teide aufstoben, als heiße Schwefeldämpfe Löcher in die Kleidung der Männer fraßen, und deren Schwarm nun für einen Moment den Himmel verdunkelt?

Nein, Aimé Bonpland, dem der weiße Hemdkragen über der kräftigen braunen Brust weit offen steht, hat nur über die Navigationskünste seines Gefährten aus Berlin gewitzelt, die ihn bei allen Kapitänen unbeliebt machen. »Du kannst es besser als sie, Alexander, deshalb lass sie abmustern, dann fahren wir allein um die Welt. Das ist doch viel gemütlicher.«

»Und du meinst, wir schaffen das – allein?«

Bonpland erwidert: »Du zweifelst doch wohl nicht daran, dass wir alles schaffen, wenn wir wollen – und wenn wir es zusammen tun.«

»Ich bin nicht jeden Tag mit dir zusammen, um die Welt zu erobern, Aimé«, sagt sein Gefährte verschmitzt.

»Sondern?«

»Weil ich die ständige Bewunderung und Anerkennung eines ergebenen Sklaven brauche.«

»He, he, he!«, protestiert Bonpland. »Preußischer Hochmut kommt vor dem Fall!« Dann biegt er sich wieder vor Lachen.

Der andere blickt ihn spöttisch an. Er besitzt ein energisches Gesicht mit ausgeprägten Wangenknochen, sinnlich-weiche Lippen und eine gerade, schmale Nase. Unter den anmutig geschwungenen Brauen blicken auseinander stehende Augen; ungebändigte braune Locken – fallen ihm beim Gehen in die hohe Stirn, und er besitzt Körperkraft, gepaart mit Anmut. Er kennt seinen stets heiteren Gefährten, dieses echte Kind der Vendée, in- und auswendig und bewundert dessen Optimismus und abenteuerlichen Tatendrang. Aber tief im Inneren ist ihm nicht wohl. Die Gefahren der bevorstehenden Reise werden alles dagewesene übersteigen, und das weiß er.

Er fragt sich für einen Moment, warum er nicht das bequeme Leben eines reichen preußischen Diplomaten gewählt hat, das ihm vorbestimmt ist, oder endlich die glänzende Finanzkarriere anstrebt, die seine jüngst verstorbene, herrische und standesbewusste Mutter für ihn vorsah. Hat er das Recht, das Leben seines Freundes und Assistenten in den furchterregenden Tropen aufs Spiel zu setzen? Er schaut Bonpland in einem Anflug von Furcht an und verspürt das Bedürfnis, ihn zu umarmen, als wäre es das letzte Mal.

Noch weiß keiner der beiden Männer, was sie erwartet. Vielleicht wird ihre Freundschaft die Strapazen nicht überstehen. Können sie überhaupt ernsthaft damit rechnen, lebend aus diesem Abenteuer zurückzukehren?

Ach was!, wehrt der Preuße die düsteren Gedanken ab. Sind sie erst einmal auf der »Pizarro«, erübrigen sich solche Fragen. Dann wartet nur noch die schweißtreibende Überfahrt auf sie. Das brüllende Meer, Woche für Woche. Dass er Nichtschwimmer ist und sich einer Nussschale anvertraut, ist dabei nicht einmal entscheidend. Das wahre Abenteuer beginnt erst jenseits der tosenden Wasser, an Land, auf der anderen Seite der Erdkugel. Er atmet tief durch und ergreift ebenso wie sein drei Jahre jüngerer, unbändiger Gefährte die vollgepackten Reisetaschen. Doch schon im nächsten Moment lässt er sie mit einem Ausruf des Erstaunens wieder fallen und bückt sich.

»Du bist wie ein Kind, Alexander. Alles musst du aufsammeln, von allen Seiten betrachten und einstecken!«

»Ich weiß«, erwidert der Angesprochene ungerührt und lässt die besonders schöne Muschel in der Rocktasche verschwinden. »Deshalb wird die Caravelle wahrscheinlich sinken.«

Als sie wieder nebeneinander gehen, stoßen sie sich wie Schuljungen die Taschen in die Seite. Sie beachten die Scharen von weißen Transportkamelen mit ihren Treibern am Rand des Hafenbeckens nicht, auch nicht die quirligen, bunten Boote der Fischer und die mächtigen Segler auf der Reede. Sie passieren das alte Zollhaus zur Rechten und machen einen großen Bogen um die stinkenden Haufen aus Schmutz und Abfall, die überall im Hafen liegen und den Duft nach Rosen und Fisch ebenso vertreiben wie den nach Aprikosen und Limonen, mit denen die Schweine gefüttert werden. Auf einem der Haufen liegt ein verwesender Hund.

Dann stehen sie vor dem mächtigen Schiff. Einen Moment lang verharren sie andächtig, als wollten sie die bevorstehende Reise vor ihrem geistigen Auge vorüberziehen lassen. Doch als von der Reling die raue Stimme des Kapitäns Manuel Cagigal ertönt, der sie drängt, an Bord zu kommen, da die Gelegenheit günstig sei, weil die englischen Kriegsschiffe an diesem Morgen durch ein Manöver abgelenkt sind, kommt Leben in sie, und sie stolpern voran über knarrende Bohlenbretter. Sie werden von halb nackten Männern mit Lendenschurzen erwartet.

Die Gefährten sind im Besitz von Pässen, die der »Consejo de Indias«, der spanische Rat von Westindien, ihnen ausstellte und die von Minister Caballero unterschrieben wurden. Das Gepäck mit den Messinstrumenten, den Zelten und den Waffen ist verstaut, das Schiff, eine Caravelle mit drei Masten und hundert Tonnen, die zehn Knoten segeln kann, steht unter Segel und ist zum Auslaufen bereit.

In diesem Moment kommt eine Brise auf und verteilt die in dieser Stadt stets stickige, nach fauligem Fleisch stinkende Luft, wird stärker und fängt sich bereits in der ächzenden Takelage. Die Brise kommt aus Nordosten. Die beiden Reisenden wissen, was das bedeutet.

»Er weht nach Westen!«

»Es ist unser Wind!«

Der Wind bläst sie hinaus ins Unerforschte, an die Ränder der bekannten Welt. Wo nie zuvor jemand war, dort wollen sie hin.

Das Abenteuer kann beginnen.

BUCH EINSWASSER

1. DIE LANGE REISE

AN BORD

Humboldt, du bist zu nahe! Du bist viel zu nahe! Pass doch auf! Willst du dich umbringen!«

Erst drei Tage waren vergangen, doch schon war Santa Cruz de Teneriffa – das alte Anaza der kanarischen Urbevölkerung, der Guanchen – nur noch Erinnerung. Eine schöne, friedliche Erinnerung, wie die an Melonenbäume, blühende Zimtsträucher und an die von Palmen umstandene Villa La Paz in der Calle Viera, in der Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland ein halbes Jahr gewohnt hatten, um auf der Insel botanische und geologische Untersuchungen und Messungen mit Spiegelsextant, Chronometer und Barometer vorzunehmen. Aber das war die Vergangenheit. Die Gegenwart war die tobende See.

Alexander stand nass wie ein Hund an der Reling und versuchte, in die Kajüte zu kommen, indem er fest die Führungsleine packte, die man rund um das Deck mit Eisenkrallen befestigt hatte. Doch immer wieder wurde das Schiff von Böen und meterhohen Wellen geschüttelt, und die wenigen Menschen, die es an Deck aushielten, taumelten wie hilflose Betrunkene umher. Humboldt kämpfte gegen den Wind an und geriet immer wieder gefährlich nahe an die Reling; jede der herüberschwappenden mannshohen Wellen konnte ihn mit in die Tiefe reißen. Aimé Bonpland hatte es voller Entsetzen bemerkt, beobachtete mit aufgerissenen Augen und schrie dem Freund von der Tür zum Zwischendeck aus zu.

Schwere, blauschwarze Wolkenmassen jagten drohend von Osten herauf, Donner grollte, Regen peitschte. Das Thermometer zeigte 28 Grad. Die Luft dampfte, und die Männer wünschten sich sehnlichst den frischen Passatwind herbei. Große Bündel schwimmenden Tangs und einer tropischen Seetraube trieben mit wagenradgroßen Fädenquallen auf der graugrünen Wasseroberfläche, dazwischen schossen, bunten Pfeilen gleich, Schwärme Fliegender Fische aus dem tosenden Meer, erhoben sich bis zu sechs Meter hoch über die Wellen, fielen wieder herunter und hüpften wie. geschleuderte Steine im flachen Bogen hundert Meter weit über die Kämme der Wogen, wobei ihre großen Flossen ihren Flug verlängerten.

Alexander erreichte endlich die Kajütentür, völlig außer Atem, und klammerte sich an Aimé Bonplands Arm fest.

Er hatte trotz der Gefahr die seltsamen Fische aus den Augenwinkeln beobachtet und wollte sie später zeichnen.

»Was für elende Wesen, Aimé …!«, keuchte er.

»Ja, ja, aber nun komm erst einmal, du bist ja nass bis auf die Haut«, unterbrach ihn der Freund. »Verflixt, Alexander, hast du denn nicht bemerkt, wie nahe du der Reling kamst? Einmal ausgerutscht, und es hätte deinen Tod bedeuten können.«

Alexander von Humboldt achtete nicht auf die Worte seines Gefährten »… Sie bringen einen Großteil ihres Lebens in der Luft zu … so scheint es zumindest«, stieß er kopfschüttelnd hervor, »aber dadurch werden die Gefahren für sie nicht geringer. Denn verlassen sie das Meer, um den gefräßigen Goldmakrelen zu entgehen, werden sie Opfer der Fregattvögel, Albatrosse und anderer Meeresvögel, die sie im Flug aus der Luft schnappen. – Da, schau nur! Hast du gesehen?«

Aimé Bonpland seufzte. »Leicht haben wir es im Moment auch nicht, Alexander. Zumindest nicht hier draußen. Wenn wir schon das Privileg einer Kajüte haben, sollten wir jetzt nach unten gehen und uns trocknen.«

Sie stolperten über die ausgetretene Holztreppe ins Zwischendeck, wo es finster war und nach Fäulnis roch. Doch die beiden Männer merkten nichts davon, sie waren beseelt von dieser Reise, genauer gesagt von dem Gedanken, ihr Heimatland hinter sich gelassen zu haben – erst allmählich wurde ihnen klar, dass sie Europa damit meinten.

Auf dem Weg in ihre winzige Kajüte – es gab noch zwei weitere, in denen anscheinend verliebte junge Ehepaare schliefen – begegneten sie nur einem der insgesamt zwanzig Mitreisenden des bis oben hin vollgestopften Correo Maritimo, eines Paketbootes, das die Post für den Monat Juni nach Venezuela, Mexiko und Kuba transportierte und in dessen bis obenhin vollgestopftem Frachtraum neben Tonnen voller Oliven und rotem Pfeffer auch etliche Fässer Wein lagen. Hier hauste in den noch freien Nischen, soweit sie es bemerkt hatten, auch der Rest der Reisenden, allesamt Bewohner der Kanaren, die in die Neue Welt auswanderten. Kanarier wie der junge Don Francisco Salcedo, ein unendlich zutraulicher, sympathischer Geist, der mit seiner Frau das Nachbarzimmer bewohnte. Er trat soeben daraus hervor und grüßte die Gefährten im geisterhaften Halbdunkel, das nur von dem Licht erhellt wurde, das durch die Ritzen der Decksplanken fiel. Humboldt bemerkte das breite, offene Lächeln Salcedos, grüßte zurück und beschloss, ihn bald zum Essen einzuladen.

Als sie in der Kajüte saßen und in trockene Kleider geschlüpft waren, endete schlagartig das Schwanken und Stöhnen des Schiffsleibes. Die beiden Reisenden warfen einen prüfenden Blick zur niedrigen Decke des mit einem runden Butzenfenster versehenen und deshalb halbwegs erhellten Raumes, als könnten sie den Himmel sehen.

»Der Sturm hört auf. Wenn die Wolken verschwinden, können wir heute Nacht das Kreuz des Südens sehen«, murmelte Alexander.

Aimé Bonpland schüttelte seine noch immer nassen, braunen Haare aus dem offenen, breiten Gesicht mit dem schmalen Mund und den großen, lebendigen Augen und sagte begeistert: »Das Kreuz des Südens? Das wäre was! – Wenn man es sieht, wirkt es wie der Mittelpunkt der Wolken. Die flammen dann auf wie Silberlicht, wenn das Wetterleuchten durch sie hindurch zuckt. Ein herrlicher Anblick, das sage ich dir. Wenn es soweit ist, hole ich das Kreuz des Südens vom Himmel herunter und schenke es dir, Alexander!«

»Du hast es schon einmal gesehen?«

»Ich habe es schon einmal gesehen, ja.«

»Und wo?«

»Bei Callao, auf der Fahrt zu den Osterinseln.«

»Seltsam. Ich wusste gar nicht, dass du dort warst!«

»Wir kennen uns zwar gut, wissen aber nicht von jedem Moment im Leben des anderen, nicht wahr?«

»Wäre das erstrebenswert? Ich glaube nicht. – Willst du von der Reise erzählen?«

»Nun, ich war mit einer holländischen Expedition, die von Bougainville angeregt wurde, auf Rapanui, dem Nabel der Welt, wie die Inseln auch genannt werden – sehr befremdlich. Ich will lieber nicht davon erzählen, denn es ist eine düstere Geschichte. Zu düster für diese Stunden auf stürmischer See. Ein anderes Mal.«

Humboldt blickte seinen französischen Gefährten an. Es kam ihm in den Sinn, wie er den jungen Mediziner und Botaniker in Paris kennen gelernt hatte. Paris, der Mittelpunkt der Welt, wo große Forschungsreisen erträumt, geplant und in die Tat umgesetzt wurden.

Er arbeitete damals – es war nicht einmal, drei Jahre her – am »Observatoire de Paris«, der Sternwarte, um den Theodolyten kennen zu lernen, der ihm ermöglichte, bei seinen zukünftigen Reisen in unerforschte Länder wie ein Seemann navigieren zu können. Er wohnte im Hotel Boston, in der Rue Colombier Nr.7, ein nettes Haus, in das hin und wieder auch einmal junge Huren kamen. Auf dem Flur traf er des Öfteren, wenn er morgens todmüde aus dem gerade eröffneten deutsch-französischen Salon seiner Schwägerin Caroline nach Hause kam, einen blutjungen Mann mit einer zerbeulten Botanisiertrommel, die er zu allen Vorlesungen von Corvisart mitnahm, dem späteren Leibarzt Napoleons. Der Junge war gut gebaut und bewegte sich geschmeidig, seine Stimme war hell und freundlich. Er war als Mitglied der vor kurzem aus Geldmangel gescheiterten Baudin-Expedition, die im Auftrag Napoleons zur Mündung des Rio de la Plata und zum Königreich Quito hätte aufbrechen sollen, in Paris gestrandet.

Sie lernten sich kennen. Seitdem verging in Paris keine Stunde, die sie nicht zusammen waren.

Tagsüber steckten sie im »Cafe Cocotte« die Köpfe zusammen, dem geselligen Treffpunkt der Literaten und Wissenschaftler der Stadt. Sie malten sich in den leuchtendsten Farben eine gemeinsame Reise nach Südamerika aus, von La Coruña und Teneriffa aus auf jener Route, die schon Kolumbus genommen hatte, über den Atlantik nach Cumaná in das Land Venezuela, das Vespucci wegen der Pfahlbauten der Indios an Venezia erinnert hatte, und weiter quer durch den ganzen Kontinent – auf eigene Faust und Humboldts Rechnung aus seinem mütterlichen Erbe. Er, der preußische Edelmann und Oberbergmeister, seit seiner Ausbildung in den Gruben des sächsischen Freiberg von der Idee besessen, ganze Länder wie ein Bergwerk zu vermessen und darzustellen, hatte gerade sein Erbe angetreten, nachdem die Mutter Marie Elisabeth nach langem Krebsleiden verstorben war. Abends sah man die beiden Unzertrennlichen in den Salons, Pinten und Opernhäusern der Metropole. Arm in Arm schlenderten sie des Nachts durch die Straßen zu ihrem Hotel. In Paris fiel das nicht auf, und wäre es jemandem zu Augen oder Ohren gekommen, hätte er bloß die Schultern gezuckt und wäre zum Tagesgeschäft übergegangen. Dann aber verließ Bonpland die Stadt an der Seine, um als damals vierundzwanzig Jahre junger Arzt an Napoleons Ägyptenfeldzug teilzunehmen. Humboldt war an der Seine geblieben, um ein Dutzend Instrumente einzukaufen, Chronometer, Thermometer, Mikroskope, den Spiegel-Sextanten von Ramsden und sogar einen Zyanometer zur Bestimmung der Himmelsbläue.

»Du kannst die Bläue des Himmels messen?«, hatte Bonpland ihn damals gefragt.

»Ja.«

»Dann folge ich dir, wohin auch immer!«

Alexander blieb an der Seine, wartete ungeduldig auf die Rückkehr des Freundes, sehnte sich nach den warmen Regionen der Erdkugel – und nach dem großen Abenteuer der Tropen, das ihm seit seiner Kindheit vorgeschwebt hatte.

In der Erinnerung gefangen, musste Humboldt unwillkürlich schmunzeln. Nach seiner Rückkehr in das elterliche Schloss Tegel, das er in seiner Jugend nur »Schloss Langeweile« genannt hatte, durfte sich die Berliner Salongesellschaft über seine pikante Freundschaft zu Aimé die Mäuler zerreißen. Die abtrünnigen Adligen, gefühlvollen Jünglinge und geistreichen Frauen der Salons von Henriette Herz und Rahel Levin-Varnhagen, diesen Oasen in der geistigen öde Berlins, liebten diese pikanten Geschichten; sie waren trotz ihrer Aufgeklärtheit wie Manna für sie. Alexander und Caroline, die aus Paris zurückgekehrte zärtliche Schwägerin und Frau seines geliebten, zwei Jahre älteren Bruders Wilhelm, dem das Schloss nach dem Tod der Mutter Maria Elisabeth nun gehörte, spielten das affektierte Gerede und den Klatsch der Salons mit verteilten Rollen nach. Sie amüsierten sich gemeinsam darüber, wenn sie wie Kinder, die ein Geheimnis teilen, auf dem Dachboden des kleinen, vom Baumeister Schinkel wie eine bezaubernde, weiße Schmuckschatulle zwischen Park und See errichteten ländlichen Kleinods saßen. Caroline war eine aufgeklärte Frau, und Humboldt dachte innig an sie. Stets ging sie der Mode voraus und besaß schon lange vor dem König die erste Badewanne Preußens, in der sie jeden Tag ausgiebig badete. Mit Caroline steckte er oft den Kopf zusammen. Sie verstand alles, zog ihn aber mit seinen Vorlieben auf.

Humboldts Gedanken kehrten nur zögernd wieder in die Gegenwart zurück. Er seufzte. Es war eine schöne Zeit gewesen. Die Zeit der Vorbereitungen auf das größte Abenteuer des Lebens. Lange her … und doch nicht so lange. Drei Jahre, was sind schon drei Jahre …

Bonpland schob ihm einen Zinnbecher über den Tisch. »Trink einen Schluck weißen Rum, es wird dir gut tun.«

Humboldt zögerte nicht. Im Augenblick war es wirklich der beste Vorgeschmack auf das, was sie erwartete. Scharf und süß rann das tropische Getränk seine Kehle hinunter.

Da das Schiff jetzt ruhig lief, beschlossen die beiden Männer, die stickige Kajüte wieder zu verlassen und an Deck zu gehen. Oben war es herrlich. Der Passatwind war endlich da und fächelte eine milde, nach Tang und Weite duftende Brise über das Deck. Zwar ballten sich schwarze, scharf umrissene Wolken im Osten zusammen, direkt über ihnen aber war Himmelblau. Humboldt und Bonpland blickten über das beruhigte Meer und lauschten dem Geschrei der Matrosen, die ihr Tagwerk verrichteten. Der wilde Haufe der Männer in der Takelage, die vom Sturm beschädigt worden war, hatte alle Hände voll zu tun. Die Marssegel mussten gerefft und die Leinen in Ordnung gebracht werden. Das Thermometer stand auf 24 Grad.

Die beiden Reisenden ließen ihre Blicke über die grün schimmernde Wasseroberfläche schweifen. Jeder war in seine eigenen Gedanken versunken.

Humboldt wies plötzlich mit dem ausgestreckten Zeigefinger nach Westen. »Schau nur, Aimé. Am Horizont. Ist das nicht ein Schiffswrack! Siehst du es?«

»Tatsächlich!«, entfuhr es dem anderen. »Ein Wrack.«

Sie schauten angestrengt hinüber. Humboldt verwünschte, dass er sein Fernrohr nicht zur Hand hatte, wollte aber nicht in die Kajüte gehen. »Man kann den Mastbaum erkennen. Ganz von Tang überzogen.«

»Welch eine Tragödie! Was mag sich dort ereignet haben?«

Auch andere Passagiere hatten das Schiffswrack jetzt bemerkt und kamen aufgeregt an die Reling. Humboldt sagte: »Was wohl aus den Besatzungsmitgliedern geworden ist?«

Bonpland schüttelte sich. »Vielleicht gerettet – wahrscheinlich aber auf dem Meeresboden.«

»Damit müssen Seefahrer stets rechnen«, sagte Humboldt nüchtern.

»Auf See liegen solche Vorstellungen immer nahe«, ergänzte Bonpland. »Man glaubt, sein bequemes bürgerliches Leben führen zu können …«, er lachte, »… Verzeihung, Herr von Humboldt! … und ist doch nur durch ein paar lächerliche Holzplanken vom tödlichen Abgrund getrennt, der einen jederzeit verschlingen kann.«

»Sicher. Und doch, selbst im Angesicht dieser traurigen Reste dort und unserer unsicheren Situation, gibt es im Moment keinen schöneren Ort für mich als dieses Schiff auf diesem Meer.«

»Sehr mutig, Herr Humboldt«, sagte Aimé spöttisch.

Humboldt stieß ihm den Ellbogen in die Seite.

Bonpland sagte nachdenklich: »Wo mag sich das Unglück ereignet haben? Man sieht nur Trümmer von einem einzigen Schiff, also kann es kein Zusammenstoß gewesen sein.«

»Vielleicht kommen die Trümmer aus den nördlichen, stürmischeren Meeren und treiben jetzt mit den Passatströmungen nach Westen – so wie wir.«

Das Wrack verschwand aus ihrem Blickfeld, und sie vergaßen es ebenso bald wie die anderen Mitreisenden. Andere Eindrücke drängten sich auf. Die Freunde schauten zum Himmel, ergriffen von der Ausdehnung und der Schönheit der südlichen Breiten. Immer neue Sternbilder zeigten sich jetzt, da die Sonne mit großartigem Farbenspiel unterging. Ein sonderbares, ihnen bis dahin gänzlich unbekanntes Gefühl erfasste beide, als sie sahen, dass mit der Sonne auch die Sterne und deren Figurationen, die sie von ihrer Kindheit her kannten – der eine aus dem märkischen Tegel, der andere aus der Seine-Metropole –, immer tiefer hinabrückten und endlich am Horizont verschwanden, als hätten sie aufgegeben.

Nichts mahnte die Reisenden so auffallend an die Entfernung von ihrer Heimat wie der Anblick des neuen, südlichen Himmels. Sie hatten das Gefühl, dass mit den vertrauten Sternbildern auch ihre Vergangenheit, Kindheit, Jugend und Heimat unwiderruflich versanken. Es war ein trauriges Gefühl, das einsam machte. Aber da sie es teilten und ihnen dies bewusst war, schuf es auch ein Einvernehmen zwischen ihnen.

Alexander erzählte: »Als ich mich vor sieben Jahren in Sachsen aufhielt, um Versuche über die Zerlegung der Grubenwetter und über die wunderbaren Erscheinungen der unterirdischen Meteorologie durchzuführen, fühlte ich mich einmal ähnlich einsam und verlassen. Ich war Zeuge, wie ein unglücklicher Bergmann tief unter der Erde in einem giftigen Wetter erstickte. Ich war unten im Schacht und stand vor der Strecke, in der der Erstickte liegen musste. Frag mich nicht, woher ich es wusste – ich wusste es einfach. Und plötzlich überfiel mich ein lähmendes Gefühl. Ich konnte nicht mehr vor noch zurück. Es gelang mir einfach nicht, mich zu überwinden, in den dunklen Gang vorzudringen, den meine flackernde Grubenlampe kaum erhellen konnte. Über mir lastete der Fels, und um mich herum war nichts als bedrohliches Gestein. Und der gewundene Schacht vor mir, kaum anderthalb Meter hoch und nicht mehr als einen Meter breit, barg den Tod. Es war grässlich! Ich wusste zudem, dass ich den Bergmann nicht mehr retten konnte und dass ich Vorkehrungen hätte treffen müssen, um mich selbst nicht zu gefährden, denn oft treten die Wetter weiter vor und zwingen die Retter, unverrichteter Dinge wieder umzukehren – ja, ich habe selbst gesehen, wie der tödliche Schwaden gleich einer Säule aus schwarzem Kohlendampf um das Haspelgeviert lagerte, sodass man sich auf vier Fuß nicht der Hängebank nähern konnte. Da hilft auch kein mit Wasser oder Harn getränktes Tuch vor Mund und Nase, wie es beherzte Hauer benutzen, oder das Wedeln mit Tannenreisern, um die Wetter zum Abziehen zu zwingen. Fünfzehn Minuten in diesem Schacht, und ich starb selbst, das wusste ich. Dennoch blieb ich wie angewurzelt stehen, indes die brennenden Schmerzen in Hals, Augen und Nase infolge der schnellen Zersetzung der aufgelösten Arsenik- und Schwefelkiese unerträglich wuchsen. Irgendetwas hielt mich fest, eine geheimnisvolle Kraft aus der Tiefe des Berginneren, vielleicht die betäubenden Giftschwaden. Ich schloss mit dem Leben ab. Nichts oben bedeutete mir irgendwas. Ich war am Ende.«

»Ein Albtraum«, murmelte Bonpland. »Und wie hast du dich aus dieser fürchterlichen Situation befreit?«

»Mir fiel plötzlich ein, dass ich ein Licht erfinden musste, das unter Tage in jeder Gasart brennt. Der Gedanke elektrisierte mich.«

»Ein Licht?«

»Ja. Ich konstruierte in Sekundenschnelle eine Grubenlampe, deren Luftzufuhr nicht wie bisher von der sich bildenden Kohlensäure in ein explosives Gemisch verwandelt werden konnte. Die neue Grubenlampe mit Lebensluftflasche stand mir in allen Einzelheiten deutlich vor Augen, das Bild hauchte mir wieder Leben ein – und ich konnte den Rückzug antreten, bevor die giftigen Wolken mich ohnmächtig machten.«

»Und seitdem gibt es deine neue Lampe?«

»Ja«, sagte Alexander ohne jede Eitelkeit. »Wir haben sie in der alten Fürstenzeche zu Goldkronach erprobt, und sie erfüllte ihren Zweck. Heute ist jeder Bergmann damit ausgestattet. Und jeder Retter mit meiner Atemmaschine – eine Maske aus konvexem Eisenblech, die mit Leinwand und Baumwolle gegen die Giftzufuhr von außen ausgestopft wird, verbunden mit einem Schlauch, der zum Mund geht und einem Luftsack, den man auf dem Rücken trägt.«

»Das hast du erfunden?«

»Ich hatte das Glück, nachmittags frei zu haben. Während der Vorlesungen konnte ich mir meine Gedanken machen. Vormittags, ab sechs Uhr morgens, waren wir Studenten zwar unten im Schacht und verrichteten Dienst eben wie die Bergleute, aber danach ging es wieder an die Sonne.«

»Wann hast du Freiberg verlassen?«

»Im März 1792, vor mehr als sieben Jahren. Es kommt mir vor, als wär’s gestern gewesen.«

Die beiden Männer verloren sich wieder ganz in der Betrachtung des Himmels. Jeder hing seinen Gedanken nach. Die Anordnung der hellen Sterne, ein paar zerstreute Nebelflecke, die an Glanz mit der Milchstraße wetteiferten und Abschnitte, die sich durch ihr tiefes Schwarz auszeichneten, verliehen dem Südhimmel über ihren Köpfen ein ganz eigentümliches Aussehen. Selbst wenn die Reisenden keine astronomischen Kenntnisse gehabt hätten, würden sie gefühlt haben, dass sie in diesem Moment, da die leuchtenden Magellanschen Wolken am Horizont aufstiegen, nicht mehr in Europa waren. Hier war alles anders.

Und plötzlich, unter 16 Grad Breite, sahen sie das südliche Kreuz. Es war stark geneigt und erschien von Zeit zu Zeit zwischen den Wolken. Humboldt ergriff aufgeregt den Arm seines Gefährten, »Seit meiner Jugend habe ich von diesem Anblick geträumt.«

»Es ist für Ausreißer wie uns gemacht!«, meinte Bonpland.

»Man möchte einfach nur schauen«, sagte Alexander bewegt.

Aimé Bonpland meinte: »In der Einsamkeit des Meeres begrüßt man einen Stern wie einen Freund, von dem man lange Zeit getrennt war.«

»Gut gesagt, Aimé.«

»Schön, dass ich diesen Anblick mit einem treuen Freund teilen kann. Ich möchte dir diesen Moment widmen, Alexander.«

Das tiefe Gefühl ihrer Freundschaft in diesem feierlichen Moment wurde jäh von einem Ausruf unterbrochen.

Jemand rief mit gellender Stimme: »Kapitän! Kommen Sie nach Unterdeck! Schnell doch!«

»Was ist denn?«, rief der kleine, stämmige Schiffsführer zurück, der auf der Brücke stand.

»So kommen Sie doch! Ein Kranker!«

»Das müssen wir auch sehen!«, meinte Bonpland.

DIE FLÜCHTLINGE

Mit dem Kapitän und drei Matrosen eilten Bonpland und Humboldt nach unten. Zu ihrer Überraschung ging es tiefer hinab, als sie es für möglich gehalten hatten. Auf dem Grund des Schiffes angekommen, der noch tiefer lag als der Laderaum, mussten sie sich die Nasen zuhalten. Es stank nach Kot, Schweiß und Erbrochenem. Sie erblickten einen großen Schwarzen in einer schmutzigen Ecke, die für die Leute aus Guinea bestimmt war, wie der Kapitän verlegen erklärte. Der Kranke lag auf seinem Strohlager und warf sich hin und her. Dumpfes Gemurmel von Landsleuten war um ihn herum.

»Lassen Sie mich nachsehen, Kapitän!«, erbot Bonpland sich sofort.

»Sind Sie Arzt, Señor?«

»Ja.«

Bonpland kniete neben dem verschwitzten Leib des Schwarzafrikaners nieder. Er hob die Lider seiner entzündeten Augen und sah nur das Weiße. Der Kranke murmelte im Delirium unverständliche Laute vor sich hin, sein Kopf flog hin und her, und seine Glieder zitterten. Bonpland blickte zu Humboldt auf. Wenn er bisher nicht gewusst hätte, dass man sich in den Tropen befand, jetzt hätte er die Bestätigung bekommen. Beide wussten sofort, mit welcher Krankheit sie es zu tun hatten – das gelbe Fieber. Und sie bedrohte das ganze Schiff.

»Er muss an die frische Luft, sofort.«

Die ungehobelten, aber betroffen dreinblickenden Matrosen ergriffen den Kranken an Beinen und Armen und schafften den schreienden Mann nach oben, dessen schwerer Körper über die Treppe schleifte. Bonpland wühlte aus seiner Arzttasche Chinarinde hervor, die er auf allen seinen Reisen im Gepäck hatte, und verabreichte dem Bedauernswerten eine Dosis. Danach bettete man ihn auf die Rolle einer Schiffsleine. Dort lag er die ganze Nacht. Seine Schreie wurden allmählich leiser. Am Morgen ließ ihn ein phlegmatischer galizischer Wundarzt zur Ader. Danach schlief der Schwarze ein und schnarchte laut. Als die Sonne aufging, konnte er auf wackligen Beinen aufstehen.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!