12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

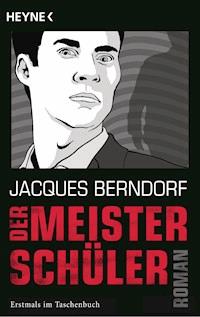

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Wenn der Schläfer erwacht

Terroristen richten ein Massaker in Mumbai an. Ein reaktionärer Geistlicher wird mitten in Köln ermordet. Vierzehn Amerikaner sterben bei einem Anschlag in Kolumbien. Der Alptraum des BND ist wahr geworden: Ein Mann ohne Gesicht und ohne Vergangenheit schleicht sich unerkannt über Grenzen und mordet mit maximalem politischem Effekt. Kann Karl Müller ihn stoppen?

An zehn verschiedenen Orten in Mumbai schlagen Terroristen im November 2008 gleichzeitig zu und richten ein Massaker an. Der BND schickt Karl Müller und Svenja Takamoto zu nachträglichen Ermittlungen nach Indien und Pakistan. Dort stößt man auf etwas Merkwürdiges: Mitten im Chaos des wahllosen Mordens erschoss ein Einzeltäter zielgerichtet eine Frau. Beim Opfer findet sich ein Plastikkärtchen mit der Aufschrift: "Im Namen Allahs". Schon bald tauchen weitere solcher Kärtchen auf. Bei einem islamfeindlichen Geistlichen – ermordet in Köln mitten in seiner Kirche. Und nahe einem Bus, der mit vierzehn amerikanischen Insassen bei Bogotá in die Luft gejagt wird. Offenbar hat sich ein Einzelner aufgemacht, um einen persönlichen Vernichtungsfeldzug zu führen. Doch wer ist er? Wie schafft er es, in einer Welt der kompletten Datenüberwachung unerkannt über alle Grenzen zu gelangen? Und vor allem: Wo wird er als Nächstes zuschlagen?

Ein top recherchierter Thriller von höchster Authentizität

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 532

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

DAS BUCH

An zehn verschiedenen Orten in Mumbai schlagen Terroristen im November 2008 gleichzeitig zu und richten ein Massaker an. Der BND schickt Karl Müller und Svenja Takamoto zu nachträglichen Ermittlungen nach Indien und Pakistan. Dort stößt man auf etwas Merkwürdiges: Mitten im Chaos des wahllosen Mordens erschoss ein Einzeltäter zielgerichtet eine Frau. Beim Opfer findet sich ein Plastikkärtchen mit der Aufschrift: „Im Namen Allahs“. Schon bald tauchen weitere solcher Kärtchen auf. Bei einem islamfeindlichen Geistlichen – ermordet in Köln mitten in seiner Kirche. Und nahe einem Bus, der mit vierzehn amerikanischen Insassen bei Bogotá in die Luft gejagt wird. Offenbar hat sich ein Einzelner aufgemacht, um einen persönlichen Vernichtungsfeldzug zu führen. Doch wer ist er? Wie schafft er es, in einer Welt der kompletten Datenüberwachung unerkannt über alle Grenzen zu gelangen? Und vor allem: Wo wird er als Nächstes zuschlagen?

DER AUTOR

Jacques Berndorf – Pseudonym des Journalisten Michael Preute – wurde 1936 in Duisburg geboren und lebt seit 1984 in der Eifel. Er arbeitete viele Jahre als Journalist, u.a. für den Spiegel und den Stern, bevor er sich ganz dem Krimischreiben widmete. Seine Eifel-Krimis haben Kultstatus erlangt. 2003 erhielt er den Ehrenglauser für seine Verdienste um die deutschsprachige Kriminalliteratur. Er ist der erste Außenstehende, dem der BND zu Recherchezwecken die Tore öffnete. In seiner BND-Reihe um Karl Müller sind bereits bei Heyne erschienen: Ein guter Mann und Bruderdienst.

Inhaltsverzeichnis

Für meine Frau Geli,

für Hannah Sophie Bentz in Down Under.

Mit einem intensiven Dank für die Schilderungmitunter tödlicher Gefahren für UNO-Leute:an Kerstin und Ralf Engels.

In memoriam Willi Weiler, der uns leider verließ.

»Also«, nahm Cruickshank den Faden wieder auf, »ist es ein Verrückter, mit dem wir es hier zu tun haben, oder ist das Ganze geplant?«

»Wer hat eigentlich behauptet, dass Verrückte nicht planen?«, fragte Van Veeteren.

Håkan Nesser

Das vierte Opfer

PROLOG

Er beeilte sich nicht sonderlich, er wollte in erster Linie gründlich sein.

Drei Stangen TNT klebte er im vorderen Bereich unter den Mercedes-Sprinter, so dass bei der Explosion der Tank aufgerissen würde. Er wollte keine Überlebenden. Vier Stangen klebten schon im hinteren Bereich dicht an der Achse. Die Ladungen würden den Kleinbus wie eine Sardinendose aufreißen.

Es war jetzt 4:15 Uhr.

Totenstille. Das Licht in der Tiefgarage des Hotels war mattgelb und reichte kaum aus, um eine Zeitung lesen zu können. Er mochte den Ort nicht, hasste den Geruch von feuchtem Beton und Vernachlässigung. Unvermittelt quietschte rechts von ihm das Scherengitter der Einfahrt, ein breiter gelber Lichtfinger kündigte ein Fahrzeug an. Er glitt hinter das Heck eines großen silbernen Jeeps und stand einfach still.

Es war ein schwarzer BMW. Ein Paar stieg aus. Der Mann sagte auf Englisch: »Mein Gott, bin ich müde.« Seine Stimme hallte ein wenig nach. Die Frau antwortete nicht, sie eilte in Richtung Aufzug, und ihre hochhackigen Schuhe knallten bei jedem Schritt wütend auf den Beton. Dann drehte sie sich plötzlich um und zischte empört: »Weshalb musstest du eigentlich diese blöde Zicke so anhimmeln? Und wann hörst du endlich auf, ewig die gleichen dämlichen dreckigen Witze zu erzählen? Außerdem hast du schon wieder zu viel getrunken.«

Ihr Begleiter antwortete nicht.

John wartete, bis sie im Aufzug waren. Dann nahm er das Handy. Er schaltete es probeweise auf die beiden Ladungen Sprengstoff. Die Anzeige leuchtete sofort auf. Es funktionierte.

Während er seine Utensilien einpackte, betete er demütig zu seinem Gott und bat ihn um Hilfe. Beten war ungeheuer wichtig, es machte ihn ruhig und gelassen.

Als er die Tiefgarage über einen Treppenaufgang verließ, war es 4:28 Uhr. Der Wachmann in seinem Glaskasten bewegte sich nicht. Er hatte den Kopf tief gesenkt, wahrscheinlich schlief er.

Es wurde Tag, auf dem breiten Boulevard eilten die ersten Frühaufsteher zu ihren Arbeitsplätzen, die ersten Busse fuhren. Er schlenderte zu seinem Leihwagen, den er in einer Seitenstraße abgestellt hatte, setzte sich hinter das Steuer und zog die Einmalhandschuhe von seinen Händen. Dann öffnete er einen blauen Leinenbeutel mit verschiedenen Utensilien, um sein Aussehen ein wenig zu verändern.

Nur wenige Minuten später startete er den Wagen und fuhr gemächlich in Richtung Norden aus der Stadt hinaus.

Er kannte den Weg der beiden Familien genau. Sie würden gegen acht in den Mercedes-Kleinbus steigen und dann geruhsam auf einer kleinen, schmalen Straße ziemlich genau elf Kilometer zurücklegen. Sie würden den schmalen Streifen Buschwald queren, dann in die Hügel eintauchen, um letztlich bei der Gruppe neuer Häuser anzuhalten, in denen die Großeltern lebten.

Er war ganz sicher, dass der Mercedes die alten Leute nicht erreichen würde.

Er fuhr durch eine tiefe Senke in dem Waldstreifen und bog auf der nächsten Höhe von der schmalen Straße ab, um seine Position zu erreichen. Nachdem er dem unbefestigten Weg etwa zweihundert Meter gefolgt war, stieg er aus. Von dem Punkt aus konnte er die Senke gut einsehen. Er befand sich unmittelbar darüber, etwa zwanzig Meter höher und nur knapp hundert Meter entfernt. Ein Logenplatz. Er sah sich um, um sicherzugehen, dass niemand in der Nähe war, dann wartete er geduldig.

Der Kleinbus tauchte um 8:35 Uhr in seinem Blickfeld auf und rollte langsam dahin. Er vermutete, dass eine der Ehefrauen ihn fuhr. Auf diesem Stück Straße war der Bus jetzt das einzige Fahrzeug.

Dann war da plötzlich ein Mann. Ein Mann mit einem zweirädrigen Karren und einem Pferd davor. Er musste aus dem Wäldchen gekommen sein. Der Mann schlurfte neben dem Pferd her, das langsam dahintrottete. Es ist nur ein alter Mann mit einem alten Pferd, dachte er. Er hatte diese Straße zwei Tage lang beobachtet, und ihm war von Anfang an klar gewesen, dass so etwas passieren konnte.

Er entschied sich schnell und aktivierte die Zünder. Ein Feuerball stieg in die Höhe, darüber eine riesige, tiefschwarze Wolke. Dann fiel der ohrenbetäubende Lärm der Explosion über die Landschaft. In all dem explodierenden, feurigen Durcheinander erkannte er das Pferd besonders gut, weil es meterhoch in die Luft wirbelte, sich dabei grotesk drehte und beinahe wie eine Spielzeugfigur aussah. Dann noch eine kleine, undeutliche Figur, eines der Kinder wahrscheinlich. Es regnete Glassplitter, Metallteile und andere Gegenstände, und immer wieder schossen Flammen in die Höhe.

Erwartete nicht, bis all die schartigen, zerrissenen Trümmer sichtbar wurden, sondern stieg in sein Auto und fuhr direkt zu der Stelle, um sich Gewissheit zu verschaffen. Er zählte in der flirrenden Hitze fünf Kinder, die zwei Ehefrauen und zwei Kindermädchen. Alle waren tot. Halb zerfetzt und entstellt lagen sie zwischen den Wrackteilen. Dann noch die beiden farbigen Ehepaare, die im Internet als »vier Helden für alles« vorgestellt wurden. Er registrierte mit Befriedigung, dass auch Timothy umgekommen war. Er lag abseits im Gras neben der schmalen Fahrbahn, sein Schädel war vollkommen zerschmettert. Aber er vermisste Greg. Wo war der lange Greg?

John griff in seine Hosentasche, nahm eine kleine weiße Plastikkarte heraus, wischte sie sorgfältig auf beiden Seiten ab und legte sie neben das, was von Timothys Kopf übrig geblieben war. Auf der Karte stand in kleinen, elegant geschwungenen Zeichen in feuerroter Farbe: Im Namen Allahs. Es war die Schrift des Korans, des heiligen Buches aller wahrhaft Gläubigen.

Dann neigte er den Kopf und sprach ein langes Dankgebet.

Doch nun musste er weiter.

Er setzte sich in seinen Wagen, wendete und fuhr auf der schmalen Straße weiter stadtauswärts. Nur wenige Kilometer entfernt mündete sie in eine der großen Verkehrsadern der Stadt. Er fuhr Richtung Zentrum und parkte vor einem Baumarkt.

Eine schnelle Entscheidung war jetzt nötig, und er traf sie sofort. Er rief das Büro der beiden Männer in New York an.

»Summer hier«, meldete er sich mit seidenweicher Stimme. »Ich suche Greg. Ist er noch bei Ihnen im Büro oder schon zu Hause?«

Die Frau erwiderte freundlich: »Nein, Greg arbeitet noch in seinem Haus auf Long Island. Wenn Sie ihn treffen wollen, geht das aber nur noch morgen und übermorgen. In drei Tagen beginnen nämlich unsere Ferien.«

»Dann habe ich ja Glück«, sagte er. »Ich danke Ihnen sehr.«

»Gern«, sagte die Frau.

Also New York, dachte er.

Wahrscheinlich hatte Greg kurzfristig entschieden, Timothy solle mit den Frauen und Kindern schon mal nach Bogotá vorausfliegen, während er für die letzten notwendigen Entscheidungen vor den Ferien noch die Stellung hielt.

John rief den Flughafen an und verlangte American Airlines. Und weil er gut gelaunt war, quasselte er fröhlich drauflos: »Mein Name ist Robson, und wahrscheinlich können Sie mein Leben retten. Ich muss unbedingt heute Abend in New York sein. Können Sie das irgendwie hinkriegen? Ich revanchiere mich auch mit einem Candlelight-Dinner, wenn ich zurückkomme.«

Die Frau lachte und erwiderte: »Ich kann Sie auf eine Direktmaschine buchen, die in zwei Stunden geht. Sie wären dann gegen Abend in New York. Aber: Ich habe nur noch erste Klasse.«

»Okay, erste Klasse«, bestätigte er begeistert und wiederholte sicherheitshalber: »Robson mein Name.«

Er fuhr weiter in die Stadt hinein und parkte in einem Gewirr aus Gassen, in denen Heerscharen von Touristen unterwegs waren. In einem schicken und ziemlich teuren Laden kleidete er sich komplett neu ein und zahlte umgerechnet fast sechshundert Dollar. Er trug jetzt schwarze Laufschuhe zu schwarzen Jeans und eine schwarze Lederweste über einem rot karierten Sommerhemd, richtig adrett. Und er trug sein eigenes sandfarbenes, dünnes Haar. Ein wenig nuschelnd erklärte er dem Verkäufer, dass sein Gepäck im Flughafen verlorengegangen sei, und ließ sich von dem jungen Mann angemessen bedauern.

Als er eine Stunde später auf dem Flughafen ankam, ging er mit eiligen Schritten zum Schalter von American Airlines. Er bekam sein Ticket und zahlte bar.

Dann ging er noch einmal zurück zu seinem Leihwagen, um zu kontrollieren, ob er auch keinen Fehler gemacht und nichts übersehen hatte. Er zerstörte das Handy, das er zur Zündung der Ladungen benutzt hatte, indem er den Wagen ein paarmal darüberrollen ließ, und versenkte die Überreste anschließend in einem Gully. Den Schlüssel ließ er einfach stecken, dazu öffnete er noch das Seitenfenster neben dem Fahrersitz etwa zehn Zentimeter. Er hatte gelesen, dass Bogotá von Autodieben nur so wimmelte, da würde sich also schon jemand erbarmen. Den Wagen hatte er auf den Namen Giarra gemietet und angegeben, er werde voraussichtlich zehn Tage damit unterwegs sein. Der Verleih hatte zweihundert US-Dollar Kaution verlangt. Heute war erst der dritte Tag, da würde es also noch lange dauern, bis jemandem etwas auffiel. Seine alte Kleidung hatte er gleich neben dem Geschäft in einer alten Tonne entsorgt, jetzt hatte er nur noch eine große dunkelblaue Tasche als Gepäck, die er mit in die Kabine nehmen würde. Darin waren nur seine Toilettentasche, neue Unterwäsche, zwei Paar Socken, zwei Paar neue Laufschuhe, drei neue Hemden. Selbstverständlich auch zwei Sätze Ausweise und Papiere. Die lagen sicher verstaut im doppelten Boden der Tasche.

Es stand vor zwei möglichen Problemen: In New York hatten die Flugbehörden und die geradezu panisch operierenden amerikanischen Sicherheitsspezialisten Kameras und Computer installiert, die biometrische Daten von jedem Fluggast aufzeichneten. Natürlich so, dass niemand es bemerkte. Eigentlich wollte er die großen amerikanischen Drehkreuze des Flugverkehrs schon deshalb am liebsten vermeiden.

Hinzu kam, dass der amerikanische Zoll äußerst gründlich war. Er konnte diesen Schwierigkeiten zwar grundsätzlich ausweichen, wenn er andere Strecken über kleine Flugplätze nahm, aber er musste unbedingt Greg töten. Das war unausweichlich, es war seine heilige Pflicht. Und er wusste, dass Greg mit Sicherheit sofort informiert wurde, wenn feststand, dass die verkohlten Leichen im Kleinbus seine Familie und engsten Freunde gewesen waren. Er musste es also nicht nur schaffen, Greg in New York zu töten, er musste es auch unbedingt getan haben, ehe irgendjemand Greg von dem furchtbaren, unfasslichen Geschehen in Bogotá informierte. Ein trauernder Familienvater war jemand, der nicht zu kontrollieren war, der sich entweder im Schmerz verkroch und die Welt nicht an sich heranließ oder aber durchdrehte und völlig unberechenbar wurde.

Er entschied sich also für das Risiko. Ihm war ohnehin bewusst, dass sein Kampf nicht ohne Risiko verlaufen konnte. Er war der festen Überzeugung, dass allein Allah irgendwann entschied, wann sein Weg zu Ende war. Bis dahin würde er Allahs unerbittlicher Krieger sein und sich von nichts und niemand aufhalten lassen.

Auf dieser Reise konnte er nun endlich einmal den wunderbaren himmelblauen Spezialausweis des wunderbaren Morton Robson benutzen, der sich so hartnäckig geweigert hatte, zu sterben. Er erinnerte sich erheitert an den mit zitternder Stimme gestammelten Satz: »Ich gebe Ihnen meine Ersparnisse! Alles, was ich habe!« Robson hatte gar nicht begriffen, worum es ging.

Er schlenderte betont lässig durch den Zoll vor dem Abflugbereich und hielt dabei nur den himmelblauen Ausweis hoch. Der Zöllner war ein junger Mann, der nach dem Ausweis griff, ihn aufklappte, kurz prüfend daraufstarrte und dann lächelnd nickte. »Selbstverständlich, Sir, die UNO. Guten Flug wünsche ich.« Die Tasche interessierte ihn nicht. Sie wanderte derweil problemlos durch das Röntgengerät.

In dem großen, eleganten Warteraum der Erste-Klasse-Passagiere servierte man ihm einen Kaffee, aber er trank nur wenige Schlucke davon. Dann geleitete ihn eine Stewardess an all den anderen Wartenden vorbei in die Kabine und wünschte ihm einen guten Flug. Als die Maschine die Nase hob, um in einen azurblauen Himmel aufzusteigen, schlief er längst.

Feinde zu töten, erschöpfte ihn jedes Mal bis ins Mark, und es hatte sehr lange gedauert, bis er endlich akzeptiert hatte, dass die Stunden nach einer Tat mit Schlaf gefüllt werden wollten. Auf diese Weise vermied er die Hektik und immerwährende Nervosität der ständig Erfolgreichen. Er ersparte sich ebenso die sinnlosen Grübeleien darüber, ob er denn auch alles richtig gemacht hatte. Wenn er schlafen ging, gab es für ihn keine Zweifel mehr.

Als er erwachte, fühlte er sich erholt und fragte die Stewardess, ob sie eine vegetarische Mahlzeit auf der Karte habe.

»Selbstverständlich, Mr. Robson. Darf es buntes Gemüse sein? Mit Petersilienkartoffeln?«

»Das wäre schön.«

Er fragte sich, ob die Passagierliste dieses Fluges schon in New York angemeldet sein könnte. Mit einem Morton Robson von der UNO? Wahrscheinlich. Die US-Amerikaner lebten seit dem 11. September in ständiger Furcht vor einem neuen Angriff und versuchten beinahe krankhaft, alles zu kontrollieren. Statt einfach mal zur Kenntnis zu nehmen, dass ihre Geheimdienste ganz unverzeihliche Fehler begangen hatten, obwohl ihnen eigentlich alle Informationen vorlagen. Sie wissen allerdings nichts vom Meisterschüler, dachte er lächelnd, sie ahnen nicht einmal, dass es ihn gibt. Und sie werden auch nichts von ihm erfahren, weil nur Allah ihn kennt.

Er aß mit großem Appetit.

Dann dachte er über die Waffe nach. Er hatte vor Jahren im Internet gelesen, dass es für einen verantwortungsbewussten Gotteskrieger wichtig sei, viel Zeit auf die Wahl der richtigen Waffe zu verwenden. Er hatte sich den Hinweis gemerkt, obwohl er nicht wusste, ob das ein kluger Mann geschrieben hatte. Klar war: Er konnte keine Armbrust benutzen, obwohl er diese Waffe liebte. Sie war hinderlich, zu groß, zu unhandlich, konnte nicht unsichtbar unter der Kleidung getragen werden. Eine Armbrust konnte nur dort Verwendung finden, wo mit Sicherheit keine Zeugen auftauchten. Und er hatte keine Ahnung, ob er Greg ohne Zeugen antreffen würde. Er brauchte etwas Schnelles, Sauberes. Und es musste problemlos zu beschaffen sein.

Der Zoll in New York wusste selbstverständlich, dass Mr. Morton Robson, Beamter der UNO, aus Bogotá eingetroffen war. Vier Zöllner verrichteten gewissenhaft ihre Arbeit, und er wartete geduldig in der Schlange, bis er an die Reihe kam.

Der erste Zöllner war ein dicker, gemütlicher Mann und begrüßte ihn lächelnd mit den Worten: »Willkommen zu Hause, Mr. Robson.«

»Oh, vielen Dank«, sagte John erfreut und erwiderte das Lächeln. Erneut hielt er den wunderbaren himmelblauen Ausweis hoch. Dann stellte er seine Tasche ganz freiwillig genau vor den Zöllner auf den Metalltisch und griff nach dem Reißverschluss, um ihn aufzuziehen.

»Das wollen wir gar nicht sehen«, sagte der dicke Mann und griff auch nicht nach dem Ausweis. »Einen schönen Abend noch, Mr. Robson.«

»Danke, Ihnen auch.«

Er stieg in ein Taxi und fragte den Fahrer, wo er ein gutes, gemütliches, bezahlbares Hotel finden könne, möglichst eines mit Läden in der Umgebung und nahe an den großen Straßen.

»Richtig günstig ist es in Queens«, sagte der Taxifahrer. »Da kann ich eins empfehlen, ruhig gelegen, aber prima erreichbar.«

»Das ist sehr gut.«

Das Hotel hieß Ann’s Corner und erfüllte seinen Zweck. Er trug sich unter Morton Robson ein und bezahlte zwei Übernachtungen in bar. Das junge Mädchen hinter dem Tresen war verwirrt und sagte stirnrunzelnd: »Hier zahlt nie jemand bar.«

»Dann bin ich die Premiere«, antwortete John lächelnd und schob ihr zehn Dollar Trinkgeld über den Tresen.

Zwanzig Minuten später war er auf der Straße und schlenderte an den Geschäften vorbei. In der Auslage einer Pfandleihe erblickte er die geeignete Waffe. Er ging hinein und kaufte sie.

Er stellte sich vor, dass Greg immer wieder versuchte, seine Frau, seine Kinder oder Timothy zu erreichen, und sie seit Stunden nicht ans Telefon bekam. Als Nächstes würde er das Hotel in Bogotá anrufen, falls er überhaupt wusste, in welchem Hotel sie abgestiegen waren. Das Hotel würde möglicherweise schon Kenntnis von dem explodierten Kleinbus haben, aber wahrscheinlich erst einmal versuchen, ihn hinzuhalten. Wie auch immer, er musste sich beeilen.

Er nahm ein Taxi und ließ sich nach Long Island bringen. In der Nähe der Straße, in der er Greg zu finden hoffte, stieg er aus und ging dann zu Fuß weiter. Er fühlte sich voller Zuversicht.

Es war eine Allee mit großen, kräftigen Linden. Das Haus erwies sich als alt, gemessen an New Yorker Verhältnissen. Wahrscheinlich war es kurz vor oder nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden, und mit Sicherheit von jemandem, der viel Geld gehabt hatte. Große graue Granitsteine wie für die Ewigkeit. Alles wirkte riesig, und soweit er wusste, wohnten beide Familien dort, Greg unten, Timothy oben. Timothy war tot. Vor den oberen Fenstern waren die Rollläden heruntergelassen. Unten bei Greg schimmerte Licht durch die weißen Jalousien. Er dachte lächelnd und ohne jeden Neid: So wohnen reiche, einflussreiche Leute.

Es gab einen schmalen, tristen Vorgarten, der von der Straße durch ein altmodisches Eisengitter abgetrennt war. Die vier mageren Ilexbüsche darin wirkten so trostlos, als bewachten sie Gräber.

Er zählte drei Kameras an der Straßenfront, zwei auf der Seite, wo der Eingang lag. Das hatte er erwartet. Wahrscheinlich waren weitere auf der Rückseite angebracht, dort lag wohl auch die Pkw-Zufahrt. Hier an der Vorderfront gab es keine Einfahrt und keine Garage. In einen Pfeiler aus einfachen roten Backsteinen waren zwei Bronzeplatten eingelassen. Auf der oberen stand G.L., auf der unteren T. D., darunter jeweils ein Klingelknopf. Greg Leary und Timothy Danton. Er war am Ziel.

Es war jetzt 22:05 Uhr Ortszeit.

Er schlenderte weiter, um sich ein Bild von dieser Straße zu machen. Es gab viele Häuser, die Geld verrieten, mehrere davon boten den Luxus einer eigenen Tiefgarage. Zuweilen glitt ein Auto über die Fahrbahn, Menschen waren weit und breit nicht zu sehen.

Dann entwickelte sich vor ihm plötzlich eine lebhafte Szene. Vier große schwarze Wagen näherten sich in schneller Fahrt und hielten nur wenige Meter vor ihm. Es wirkte wie ein Ballett, als die Fahrer ausstiegen und wie auf ein geheimes Kommando hin beinahe gleichzeitig die hinteren Türen öffneten. Sofort erfüllte Gelächter die Straße, lautes Reden, Fröhlichkeit. Es waren junge Paare in Abendkleidung, und sie klangen, als seien sie fest entschlossen, einen schönen Abend zu verbringen.

»Verzeihen Sie!«, murmelte er und machte einen weiten Bogen um die lebhafte Gruppe.

Er schlenderte weiter und drehte sich erst um, als jedes Geräusch verstummt war und die Wagen sich wieder entfernt hatten.

Er überlegte, ob er vielleicht sicherer agieren konnte, wenn er abwartete, bis das Licht hinter den Jalousien erlosch. Aber das war zu ungewiss und konnte Scheitern bedeuten. Wenn die Garagen irgendwo hinter dem Haus lagen, konnte Greg ein Auto besteigen und verschwinden, weil er vielleicht irgendwo noch ein Bier trinken wollte. Und es war nicht gut, zu lange auf dieser stillen Straße zu stehen.

Er musste es jetzt tun, und zwar in einer ganz direkten Aktion. Er drückte auf Gregs Klingel.

Es knackte, als der Lautsprecher aktiviert wurde, und eine Frau schrie: »Wir wollen unsere Ruhe! Wir wollen unseren Spaß haben.« Dann die Stimme einer zweiten Frau. Sie kreischte: »Hau ab, du Arsch! Das ist unsere Party!«

»Ich bin Ramon aus Bogotá«, sagte er ruhig und freundlich. »Ist Mister Greg da?«

»Greg ist nicht da!«, schrie die erste Frau. »Für dich ist Greg nicht da! Hau ab, verdammt!«

»Ramon aus Bogotá«, wiederholte er geduldig. »Für Mister Greg!«

Die zweite Frau sagte jetzt wesentlich leiser: »Na, komm schon rein, du Ramon du, du aus …«

Dann knackte es im Lautsprecher, und die eiserne Pforte sprang auf.

Er sah, wie die Kamera über dem Eingang auf ihn schwenkte, offensichtlich eine Automatik. Sicherheitshalber hielt er die ganze Zeit die rechte Hand vor sein Gesicht.

Die Haustür stand weit offen, dahinter ein Treppenhaus. Geradeaus ging es ebenerdig in die Wohnung von Greg, auch diese Tür war geöffnet. Er hörte Frauen hysterisch kichern. Links hinter dem Eingang ging es offensichtlich in die Küche, er sah einen gigantischen rot lackierten Eisschrank. Im Raum daneben stand ein riesiger ovaler Tisch. Esszimmer, dachte er automatisch. In dem Moment kicherten die Frauen erneut. Es musste die rechte Tür sein.

Er machte einen weiteren Schritt vorwärts und sah sie. Für einen kurzen Augenblick war er verwirrt, weil sie so jung waren. Puppengesichter. Er schätzte sie auf sechzehn, vielleicht siebzehn Jahre, Mädchen noch. Sie waren vollkommen nackt, ihre Gesichter waren stark geschminkt. Wie Nutten, dachte er.

Die beiden Frauen knieten auf einer großen Liege und verdeckten etwas. Dann lachte der Mann hinter ihnen gellend und nuschelte: »Wer aus Bogotá? Kenne ich den?« Er setzte sich aufrecht hin. Auch er war nackt.

John drehte sich um und suchte nach dem Steuerstand der Kameras. Er entdeckte ihn auf einem kleinen Tischchen rechts neben der Wohnungstür. Darüber auf einem Regal vier Bildschirme. Er ging zu dem Steuermodul, nahm den kleinen schwarzen Kasten in beide Hände und riss mit einem leisen Ratschen die elektrische Verbindung aus der Wand. Dann legte er den Kasten auf die Fliesen des Vorraums und trat ein paarmal mit aller Kraft darauf. Es knackte, die Plastikhülle brach, irgendwelche Teile sprangen über die Fliesen. Er sah einen Chip, bückte sich danach und steckte ihn in die Hosentasche.

Erleichtert bemerkte er, dass der flotte Dreier im Wohnzimmer anscheinend immer noch zu beschäftigt war, um Notiz von ihm zu nehmen. Also widmete er sich in Ruhe zuerst der Wohnungstür. Er lächelte, als er den Stahlbalken sah, der in einer schweren Halterung quer über die Eingangstür befestigt war. Reiche Leute, dachte er, haben ständig Angst, dass jemand sie beklaut. Er betätigte das Drehschloss in der Mitte des Balkens, und die Stahlbolzen schoben sich nach außen. Die Tür war gesichert.

In diesem Augenblick kam eines der Mädchen, eine Dunkelhaarige, in den Vorraum getänzelt und trällerte gut gelaunt und vollkommen überdreht: »Hör mal, du Arsch aus Sowieso, wo steht denn der Champagner?«

»Das weiß ich nicht«, sagte er leise. »Vielleicht in der Küche?«

Die junge Frau blickte ihn an und schien ihn doch nicht zu sehen, ihre weit aufgerissenen Augen glitzerten merkwürdig. »Kann sein. Kann sein, du Arsch.« Dann ging sie an ihm vorbei und summte eine Melodie vor sich hin.

Er war sofort hinter ihr, griff mit der Linken hart nach vorn um ihre Taille und zog das Messer durch ihre Kehle. Dann ließ er sie fallen.

Jetzt kam der Mann in den Vorraum. Er war groß, sicher größer als einen Meter neunzig. Er bewegte sich leicht schwankend und fragte dümmlich: »Was ist los?« Er stierte auf das tote Mädchen auf den Fliesen.

»Sie ist tot«, sagte John hinter ihm. Er stieß Greg Leary das Messer in den Rücken. Linke Seite, ungefähr zwanzig Zentimeter unterhalb des Schultergürtels, die Klinge leicht schräg nach oben gerichtet.

Greg versuchte instinktiv, sich zu drehen. Er schaffte es nicht, fiel nach vorn, ohne die Arme noch schützend vor das Gesicht halten zu können. Er fiel in das Blut der Frau.

John bückte sich und drehte Gregs Kopf leicht nach rechts. Er war tot, kein Zweifel.

Von dem zweiten Mädchen auf der großen Liege tönte es herüber: »Ich fliege, ich fliege von dem Zeug.«

Er stellte sich in den Türrahmen und fragte: »Was darf ich zu trinken bringen?«

Die junge Frau versuchte, ihn zu fokussieren, aber ihr Blick schweifte immer wieder ab. »Wodka, ich will unbedingt Wodka.«

»Natürlich«, nickte er und betrat den Raum.

Auf dem niedrigen Tisch vor der Liege lag eine Glasplatte. Sie hatten darauf eine Unmenge Lines gezogen und dazu Hundertdollarnoten gerollt. Sofort stieg strenge Verachtung in ihm hoch.

»Steh auf«, sagte er leise.

»Wie? Was soll das?« Sie versuchte, sich aufzurappeln, schwankte, und ein dünner Speichelfaden lief ihr aus dem Mundwinkel.

Er stieß ihr das Messer in die Brust und sah ihr ins Gesicht, während sie starb.

Anschließend drückte er sie zurück auf die Liege und wartete ein paar Sekunden.

Dann drehte er sich um und ging in den Vorraum zurück. Er holte ein Kärtchen mit dem Aufdruck ›Im Namen Allahs‹ aus der Tasche, rieb es sauber, beugte sich zu dem toten Greg hinunter und legte es in die große Blutpfütze um den Oberkörper des Mädchens. Es schwamm.

Er sprach ein Dankgebet.

Die Kühle des Abends tat ihm gut, er würde irgendwo eine Kleinigkeit essen, dann schlafen gehen und in aller Frühe New York verlassen. Jetzt hatte er Zeit, unendlich viel Zeit. Er schlenderte die Straßen entlang, und als er niemanden bemerkte, der ihm Aufmerksamkeit schenkte, zog er die Einweghandschuhe aus, nahm den Chip aus der Hosentasche und das lange, schmale Messer aus dem Gürtel. Er ließ alles in einen Gully fallen.

Sic transit gloria mundi!, dachte er heiter.

ERSTES KAPITEL

Die sogenannte Operation Crew hatte sich in Krauses Büro versammelt, und niemand außer Krause wusste, was auf der Tagesordnung stand.

»Es ist wichtig!«, hatte er lediglich geäußert.

Krause saß in seinem schwarzen Schreibtischsessel und drehte sich zur Meute, die sich auf der Sitzecke breitgemacht hatte. Er war ein kleiner, untersetzter Mann, einundsechzig Jahre alt, mit ungesunder Gesichtsfarbe. Er wirkte grau, sein Körper vom endlosen Sitzen am Schreibtisch verformt. Aber seine hellen Augen blickten grundsätzlich angriffslustig.

Von links nach rechts in der Sitzecke hatte er den sechsundvierzigjährigen Sowinski vor sich, dessen Gesicht wie immer hochrot glühte. Sowinski hielt sich selbst für den Beschützer aller Außenagenten, jeden Tag und jede Nacht und über Tausende von Kilometern rund um den Planeten. Das bewies und versicherte er seinen Schutzbefohlenen auch stets aufs Neue. »Ich bin bei euch!«, pflegte er zu sagen. Er trug niemals ein Jackett, dafür umso häufiger eine alte blaue Strickjacke mit Lederflecken auf den Ellenbogen, die schon bessere Tage gesehen hatte. Die Krawatte dazu war wie immer hellblau und wirkte wie aus Plastik.

Neben ihm saß Esser, Spezialist für die gesamte Wissenschaft und die Hintergründe der Politik, politisch, wirtschaftlich und sozial. Er war ein großer, gertenschlanker Mann, der niemals Krawatte trug und es schon fertiggebracht hatte, zu einer Besprechung mit der Kanzlerin in einem knallrot gemusterten Hawaiihemd aufzutauchen. Sein Ruf beim BND war legendär: Er hatte alle sechsunddreißig Bände des Großen Brockhaus gelesen und bezeichnete sich selbst bescheiden als »leidlich gebildet«. Er beklagte gerade, dass es in der Kantine schon wieder Kartoffelsalat mit viereckigem Fisch gab, woraufhin Sowinski ihn grinsend tröstete: »Dafür gibt es begleitend eine giftgrüne Süßspeise mit extra vielen E-Nummern drin.«

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!