Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

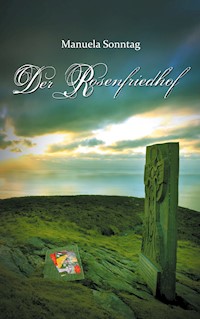

Man muss aus seiner Vergangenheit lernen, um die Zukunft zu gestalten. Oder auch aus Mehreren. Wir alle sind ständig auf der Suche - nach Glück, Liebe, Geld, Macht oder dem Sinn unseres Lebens. Rebecca Curtis ist da keine Ausnahme. Obwohl ihr Leben eine Blaupause für amerikanisches Familienglück zu sein scheint, kann sie den Verlust ihrer ersten großen Liebe nicht akzeptieren. Doch als sie beginnt sich mit dem Sinn ihres Lebens auseinanderzusetzen, führt sie die Suche nicht nur in ein unbekanntes Land, sondern schickt sie auch auf eine Reise in die Vergangenheit, die ihr bisheriges Leben völlig auf den Kopf stellt. Mitten in den grünen Hügeln Irlands begegnet sie Liebe und Hass, Intrigen, Mord, Freundschaft und Erfüllung und muss lernen, dass manchmal nur der weiteste Weg zu uns selbst führt. Alle Contentwarnungen zu diesem Titel finden Sie hier: https://www.manuela-sonntag.de/p/blog-page_12.html

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 747

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sometimes courage is the quiet voice at the end of the day saying: 'I will try again tomorrow.'

Mary Anne Radmacher

gewidmet meiner Familie, ohne die ich nie den Mut gehabt hätte, es am nächsten Tag einfach weiter zu versuchen

Inhaltsverzeichnis

Prolog Tralee 1998

New York 1996

Cork 1900

New York 1996

Cork 1901

New York 1996

Tralee 1901

New York 1996

Tralee 1901

New York 1996

Saleen 1901

New York 1996

Saleen 1904

New York 1996

Cork 1905

New York 1996

Kinsale 1905

New York 1996

Cork 1905

New York 1996

Kinsale 1906

New York 1996

Cork 1907

Cork 1997

Cork 1907

Cork 1997

Blarney 1907

Cork 1997

Blarney 1908

Cork 1997

Cork 1908

Cork 1997

Blarney 1909

Cork 1997

Cork 1909

Cork 1997

Blarney 1909

Cork 1997

Cork 1909

Cork 1997

Blarney 1909

Cork 1997

Blarney 1910

Cork 1997

Blarney 1911

Cork 1997

Cork 1911

Cork 1997

Blarney 1911

Cork 1997

Blarney 1911

Cork 1997

Cork 1911

Cork 1997

Cork 1911

Cork 1997

Cork 1912

Cork 1997

Epilog Tralee 1999

Dublin 1955

Tralee 1999

Krieg den Schatten

Teil 1

Prolog

Kapitel 1

Prolog Tralee 1998

Der Gedanke flog mir zu, glasklar und zerbrechlich wie eine Schneeflocke, als ich zum ersten Mal in meiner neuen Wohnung die Augen aufschlug. Als hätte mein schlafender Geist die dunkle Nacht hindurch daran gearbeitet und könnte es nun gar nicht mehr erwarten, mir das Ergebnis zu präsentieren. Staunend rappelte ich mich von der schmalen Matratze hoch, die mir noch als Bett diente. Plötzlich betrachtete ich die Kisten und Kästen, Möbelteile und Koffer, deren Konturen sich langsam aus der Dämmerung schälten, mit völlig neuen Augen. Wie konnten diese vielen Dinge so wenig mit meinem bisherigen Leben zu tun haben? Wie hatte ich je den Mut aufgebracht einfach alles hinter mir zu lassen?

Die fabrikneuen Spielzeuge für Allison gaben mir noch immer einen Stich, aber die neue Klarheit meiner Gedanken ließ sogar die Abwesenheit meiner kleinen Tochter erträglicher erscheinen. Als sickerten die bedrückenden Erinnerungen, die schönen Momente, die Menschen, Geschichten, Sorgen und Freuden meiner Vergangenheit langsam aus mir heraus, bis ich völlig leer war, bis nichts mehr übrigblieb, als das Jetzt. Mein neuer Anfang.

Aber das war nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war, dass ich all das für mich getan hatte! Nicht, weil es von mir erwartet wurde und schon gar nicht, weil es vernünftig war. Nicht aus Liebe, oder Mitleid, Schuldgefühlen oder Stolz. Nicht einmal aus Trotz. Ich konnte mich nicht erinnern jemals so eine Entscheidung getroffen zu haben. Am Ende des Tages taten wir doch alle, was unsere Eltern, unsere Lehrer, Freunde, Partner, Kollegen, Mitmenschen von uns erwarteten, oder? Und nun das. Aber mein neuer Schneeflockengedanke flüsterte mir die verheißungsvolle Wahrheit zu. Mit jedem neuen Tag hatten wir die Chance auszusteigen. Unser Glück zu finden. Ich hätte nur niemals erwartet, dass mir so etwas je gelingen würde …

Von einer diffusen Freude erfüllt, schlenderte ich hinüber zu den großen Fenstern, die direkt auf den St. John’s Park hinausblickten und sah in den noch grauen Morgendunst hinaus. Dann zog ich kurzentschlossen meinen Bademantel vom Fußende der Matratze und warf ihn mir um die Schultern. Den ersten Sonnenaufgang in meinem neuen Leben wollte ich nicht hinter Glas erleben. Den Mantel eng um mich gerafft, trat ich auf den Balkon, mein Gesicht dem ersten Licht des Tages zugewandt.

An jedem einzelnen Tag unseres Lebens haben wir die Chance uns selbst neu zu erfinden. Jeder neue, erste Silberstreif am Horizont gibt uns die Gelegenheit, alles in unserem Leben völlig neu zu überdenken, sämtliche Überzeugungen zu hinterfragen. Die klare Morgenluft schneidet in die Lungen, erwärmt sich nur unmerklich, sobald ein warmer Luftstrom der Sonne wie ein leises, verheißendes Flüstern voraus geht. In jedem Erker, jedem Baum scheinen Vögel zu singen. Kleines und großes Leben kriecht, fliegt und schleicht umher und alle Sinne schärfen sich auf diesen einen, allmorgendlichen Moment hin. Doch die Diva lässt sich Zeit. Sie bricht erst als einsamer Strahl durch eine Lücke im dunklen Gewirr aus Häusern und Gassen, wie ein leises Rascheln von Röcken hinter einem dunklen Vorhang. Dann erst betritt sie strahlend schön die Bühne und zerreißt als riesige, rotgoldene Explosion die Dunkelheit. Zerfetzte Schatten fallen wie herbstliches Laub in Ritzen und Winkel zurück, um sich am Abend wieder daraus zu erheben. Man meint, die unglaubliche Kraft müsse zerstörerisch sein, eine Eruption aus Licht, die alles mitreißt und vernichtet. Doch der warme Hauch berührt unsere Haut so sanft wie ein Kuss.

Es geht eine Tröstung von diesem alltäglichen Wunder aus. Egal welche Höhen oder Tiefen der Tag uns beschert hat, die Sonne geht immer wieder auf, so unvermeidlich, wie ein Stein zu Boden fällt.

Ich hatte die Schatten der Vergangenheit hinter mir gelassen und mit ihnen die Frage, ob mein Leben anders hätte verlaufen können, hätte ich in bestimmten Situationen andere Entscheidungen getroffen. Die Welt ist voller stiller Tragödien und alltäglicher Wunder und nichts geschieht nur aus einem einzigen Grund. An einem bestimmten Punkt in meinem Leben beschloss ich, Amerika zu verlassen und nach Irland zu gehen. Und letztlich habe ich es nicht bereut. Nach Jahrhunderten, in denen Menschen dieser grünen Insel den Rücken kehrten, um in fremden Ländern ein neues Leben aufzubauen, kam ich hierher, um meinen persönlichen Frieden zu finden. Jeder neue Tag gibt uns die Chance von vorne anzufangen.

Ich sage nicht, dass es leicht ist.

New York 1996

„Beccie, kümmerst du dich mal um das Telefon? Ich muss kurz weg.“

Missmutig hob ich den Blick von meinem PC, in den ich gerade schier endlose Zahlenreihen und Lagerbestände eingab und betrachtete die brünett gelockte Gestalt vor mir. Gerade an den Tagen, an denen mir die Arbeit so gar keinen Spaß machen wollte, konnte Sandra eine wahre Plage sein.

„Wohin denn heute? Fred, Dan, Antonio? Wann wirst du endlich deine Männergeschichten unter Kontrolle kriegen?“

„Wenn du aufhörst deinem Ex hinterher zu trauern, Darling. Also wohl nicht so bald, was? Bye, bis später!“

Sie lachte, warf mir eine Kusshand von ihren perfekt geschminkten Lippen zu und verschwand auf ihren sündhaft teuren Designerabsätzen durch die Tür. Ängstlich blickte ich mich um, ob jemand mitgehört haben könnte. Ich hasste es, dass Sandra bei jeder sich bietenden Gelegenheit darauf herumreiten musste, dass ich ihr in einem Anflug weinseliger Melancholie mein Herz ausgeschüttet hatte. Seitdem hatte ich panische Angst, jemand im Büro könnte zufällig etwas hören, das eigentlich nicht einmal für ihre Ohren bestimmt gewesen war.

Mein Name ist Rebecca Curtis, geborene Dale, und als diese merkwürdige Geschichte ihren Anfang nahm, arbeitete ich als Sachbearbeiterin in einer kleinen Exportfirma. Ich war seit zwei Jahren verheiratet, hatte eine wunderbare Tochter, eine hübsche Wohnung und mein Mann Christian überschüttete Allison und mich geradezu mit Liebe und Aufmerksamkeit. Vor unserer Hochzeit war er als Computerexperte um die Welt gezogen, hatte astronomische Summen verdient und seine erste Ehe nebenher aus Zeitmangel einschlafen lassen. Seitdem Allison auf der Welt war, arbeitete Christian von Zuhause aus, hatte sein Topverdiener-Dasein gegen das eines Teilzeit–Hausmannes getauscht und wechselte lieber Windeln, als die Hochleistungschips irgendeines Silicon-Valley-Servers. Seine Begeisterung für unsere kleine Familienidylle grenzte schon fast an Besessenheit.

Ich denke, für ihn war es eine Art Ausgleich für seine eigene, traurige Kindheit. Christians leibliche Eltern waren früh gestorben und so wuchs er bei seinem Onkel und dessen Kindern auf, in deren Haus er immer ein Außenseiter blieb. Bevor ich Christians Cousin Daniel kannte, hatte ich mir immer viele Kinder und eine große Familie gewünscht – der naive Wunschtraum eines Einzelkindes, dessen Eltern nur noch zu Weihnachten und zum Geburtstag eine Karte schickten. Doch er zeigte mir, dass das Gras auf der anderen Seite nur von weitem grüner ist und so eine Gemeinschaft viele Schwierigkeiten, Probleme, oder auch unheimlich viel Streit mit sich bringen kann. Und der größte Streitpunkt in der Familie Curtis war leider lange Zeit … ich.

Ich traf Daniel kurz nach meinem Senior High Abschluss. Ich jobbte damals in einem Café an der Wallstreet, er kam wochenlang jeden Tag auf einen doppelten Espresso vorbei, bis ich endlich genug Mut hatte meine Telefonnummer auf den Becher zu schreiben. Er war meine große Liebe, mein strahlender Held in goldener Rüstung und ich verlebte fast zwei Jahre in rosaroter Verblendung. Doch diese Vision der reinen Glückseligkeit zerbrach an dem Tag, als er seiner Familie unsere Verlobung mitteilte. Ich konnte nicht begreifen, dass ich so blind gewesen war und nicht einmal bemerkt hatte, wie sehr seine Verwandten, allen voran seine Schwestern, mich ablehnten. Und wie sehr sich Daniel von der Meinung seiner Familie beeinflussen ließ. Im ‚normalen’ Leben waren er und seine Brüder Andrew und Nicolas vielleicht gestandene Geschäftsleute, doch in Familienkonflikten ihren Schwestern Margaret, Deirdre und Angela definitiv unterlegen. Und diese Schwestern wollten nun ‚nur das Beste’ für Daniel – und das war mit Sicherheit keine Ehe mit einer wie mir.

Oh, natürlich hatte man nichts persönlich gegen mich, aber ich war einfach zu jung, zu unerfahren, zu ungebildet, ohne festen Job, ohne festes Ziel, nur eine Belastung. Zu wenig repräsentativ, um mehr zu sein, als eine kleine Affäre.

Vielleicht waren wir wirklich zu jung, aber es fiel mir sehr schwer den Rest nicht persönlich zu nehmen. Und so gab es viel Streit und Tränen auf beiden Seiten, bis Daniel mich schließlich bat die Verlobung zu ‚verschieben’. Nur konnte ich einfach nicht begreifen wie der Mann, der mir gerade noch ewige Liebe geschworen hatte, mich plötzlich auf die lange Bank abschieben konnte. Gekränkt und tief verletzt beendete ich unsere Beziehung und fiel in ein tiefes Loch aus Wut, Enttäuschung und Trauer.

Etwa zu dieser Zeit kehrte Chris von einer seiner langen Geschäftsreisen nach Hause zurück und war schockiert über das Chaos, das er in seiner Familie vorfand. Zu meiner größten Verwunderung stellte er sich sofort auf meine Seite, versuchte zwischen mir und seinen Cousinen zu vermitteln. Als das misslang, brach er den Kontakt sogar vorübergehend ab, um mir zu helfen aus dem Sumpf meiner Trauer herauszukriechen. Nach all dem schien es mir schon fast unausweichlich, dass wir ein Paar wurden und heirateten, als ich ein Kind erwartete. Die Curtis-Schwestern reagierten fühlbar erleichtert. Sie hatten es geschafft den Störenfried auf ein weniger wichtiges Familienmitglied abzuschieben. Sie hatten gewonnen und Daniel gab sich geschlagen.

Ich weigerte mich, mich als Verlierer zu betrachten und tatsächlich gewann ich sehr viel. In der Beziehung mit Chris gelang es mir nach und nach etwas von der Selbstachtung wiederzufinden, die ich in der Fehde zwischen mir, Daniel und seinem Clan verloren hatte. Chris half mir durch die Zeit vor unserer Hochzeit, glättete die Wogen und stellte nachdrücklich klar, dass er keinerlei Kritik an meiner Person tolerierte – von Niemandem.

Er schenkte mir bedingungslose Unterstützung, ein Zuhause, die Familie, die ich mir immer erträumt hatte. Und dennoch war ich für eine Frau, deren Leben nun quasi eine Blaupause für amerikanisches Kleinfamilienglück zu sein schien, zeitweise erstaunlich unglücklich.

Ich liebte meinen Mann. Die menschliche Seele ist zu vielen Arten der Liebe fähig, aber leider sind viele von ihnen mit Schuldgefühlen verbunden. Ich konnte einfach nicht verhindern, dass meine Knie weich wurden, wenn Daniel mich anlächelte und ich konnte ihm auch nicht langfristig aus dem Weg gehen. Es war wie eine Droge. Ich sehnte jedes Familienfest herbei, denn dort konnte ich ihm wenigstens ab und zu nahe sein. Gleichzeitig aber plagten mich heftige Gewissensbisse, vor allem, weil ich mir nie sicher sein konnte, ob Chris mein merkwürdiges Verhalten Daniel gegenüber nicht doch bemerkte. Wenn es so war, dann verlor er nie ein Wort darüber. Ausgerechnet er, der sonst so eifersüchtig über mich wachte, vertraute darauf, dass ich mit dieser Episode abgeschlossen hatte und ihn niemals mit einem Mann betrügen würde, der ihm so nahestand wie ein Bruder. Mir blieb nur die erdrückende Last der Gewissheit, dass er sich in mir täuschte.

Ich fühlte mich treulos, falsch und hinterhältig und so geißelte ich mich in regelmäßigen Abständen mit einem Bad in meinen sorgfältig unterdrückten und aufgesparten Selbstvorwürfen. All das und vermutlich noch manches Detail, an das ich mich glücklicherweise nicht mehr erinnerte, hatte ich Sandra in einem stundenlangen Monolog über dem Weihnachtspunsch auseinandergesetzt. Und wozu? Damit sie mich seitdem ständig damit in Verlegenheit brachte. Sie nahm das alles auf die leichte Schulter, für sie waren Männer nur austauschbares Freizeitvergnügen. Sie verstand weder meine Liebe zu meinem Mann noch meine Liebe zu Daniel und meine Schuldgefühle schon gar nicht. Ihrer Meinung nach, hatte ich einfach veraltete Ansichten, was Ehe und Monogamie betraf. Wenn die Situation mich so sehr belastete, sollte ich Christian einfach stehen lassen und mit Daniel durchbrennen. Ich hatte ihr meine Zwickmühle mindestens hundertmal zu erklären versucht, doch da sie keines meiner Argumente gelten ließ, kamen wir nie zu einem Ergebnis, bis ich es aufgab.

Tief begraben unter meinen verworrenen Gefühlen hätte sich ein Teil von mir gerne ein Beispiel an ihrer Lebensfreude genommen. Nur stand in meinem Herzen die Gewissheit in Stein gemeißelt, dass ich Christians Liebe, seine Unterstützung und Aufopferung nicht verdiente und auf ewig in seiner Schuld stehen würde. Er gab mir das Gefühl das schönste und interessanteste Wesen auf diesem Planeten zu sein. Und genau da lag gleichzeitig das Problem. Er war einfach immer zuvorkommend, großzügig, loyal … und erdrückend. Ich brauchte nur beim Einkaufen ein Kleid länger anzusehen und schon hing es am nächsten Tag in meinem Schrank. Wollte ich meine Verwandten in Philadelphia besuchen und machte auch nur die leiseste Andeutung über die beschwerlichen Flugverbindungen, ließ er alles stehen und liegen, um mich und Allison ins Auto zu verfrachten, auch wenn er noch so dringende Termine wahrzunehmen hatte. Er vergaß – im Gegensatz zu mir – nie irgendeinen unserer vielen Jahrestage, von denen er allein die meisten für begehungswürdig hielt und überschüttete mich mit Geschenken. Ich fühlte mich gleichzeitig geschmeichelt und erstickt und das Wissen, dass ich seine Gefühle nicht annähernd mit der gleichen Intensität erwiderte, trug nicht zur Linderung meiner Schuldgefühle bei. Schon allein deswegen hätte ich ihn nie verlassen. Für Chris würde seine ganze Welt zusammenbrechen und diese Grausamkeit wollte ich nicht auch noch auf mein Gewissen laden. Schon gar nicht für den fahlen Wunschtraum, dass ich vielleicht irgendwann zu Daniel zurückkehren dürfte …

Das Telefon schrillte. Nachdem ich einige Sekunden gebraucht hatte, um zu bemerken, dass ich gemeint war, nahm ich ab.

„Hi, mein Engel, wie geht es dir?“ trällerte Christian.

Na wunderbar, manchmal schien er geradezu zu fühlen, wenn mich mein Gewissen plagte.

„Hey Schatz, was gibt’s denn?“ fragte ich zurück, aber sein sekundenlanges Schweigen ließ einen Verdacht in mir aufsteigen. „Doch nicht schon wieder Allison?“

Ich konnte fast hören, wie Christian verlegen grinste.

„Doch. Deborah rief mich gerade an und diesmal wollte sie mit mir darüber sprechen, dass wir Allison nicht so viel fernsehen lassen sollten.“ „Ach Gott, Chris, du weißt genauso gut wie ich, dass Allison sich nicht besonders für den Fernseher interessiert. Wie kommt diese Frau denn nun wieder auf diese Idee?“

„Ich weiß nicht genau, aber Allison hat heute wieder eins ihrer Schauerbilder gemalt und ihre liebe Erzieherin hat jetzt die Theorie, dass nur die Gewaltdarstellung der Medien daran schuld ist.“

Sein Ton triefte vor Ironie. Ich seufzte ergeben.

„Also gut, lassen wir sie in dem Glauben und sagen ihr, wir werden Allison Fernsehverbot geben. Das dürfte ja nicht so schwer werden.“

„Das war auch mein Plan, aber ich dachte, ich höre mal was du dazu denkst. Ich rufe sie kurz zurück und dann besorge ich uns Spaghetti Bolognese für heute Abend. Bye, mein Engel. Ich liebe dich!“

„Ich dich auch. Bis heute Abend.“

Seufzend legte ich den Hörer auf die Gabel und schüttelte den Kopf. Wieso begriffen die Leute nicht, dass ich selber gerne gewusst hätte, warum Allisons Malereien sich seit Monaten hauptsächlich um dunkle Gestalten und rote Flecken drehten, die ihre Kindergärtnerinnen gerne als Blutflecken deuteten. Und das in einem Alter, in dem Kinder normalerweise Häschen und Blumenwiesen zeichneten.

Natürlich war ich geschockt gewesen, als ich zum ersten Mal mit einem von Allisons Bildern konfrontiert wurde. Aber mit der Zeit musste ich auch feststellen, dass diesem Umstand anscheinend nur deshalb so viel Beachtung geschenkt wurde, weil sie ein Mädchen war. Wenn Allisons kleiner Freund Marc seiner Kindergärtnerin ein Bild schenkte, das zwei sich zerfleischende Dinosaurier zeigte, wunderte sich niemand darüber, am wenigsten seine Mutter.

Hinzu kam, dass Allison sich nicht zu dem blutigen Inhalt ihrer Bilder bekannte – in ihren Augen waren es stets rote Schleier, oder rote Blumen, die über ihren Gestalten lagen oder wuchsen. Sie war sich nicht einmal bewusst, dass sie ihre ganze Umgebung – und vor allem ihre übermotivierten Erzieherinnen – dermaßen in Atem hielt. Und sie sprach nie mehr als unbedingt nötig über ihre Bilder. Wieso sollte ich also versuchen mit ihr pseudo-therapeutische Gespräche zu führen? Ich lebte in der Hoffnung, dass diese sonderbare Vorliebe für schwarze und rote Farbe nur eine Phase war.

Trotzdem sollte ich endlich persönlich mit ihrer Erzieherin Deborah sprechen, da Christians Bemühungen ja anscheinend mehr oder weniger ergebnislos blieben. Vielleicht ließ sie sich ja in einem offenen Gespräch von Frau zu Frau überzeugen, nicht noch mehr schlaflose Nächte zu verbringen wegen ein paar roter Kritzeleien … Ich seufzte noch einmal schwer. Besser ich rief sie gleich an, bevor ich diese Sache noch länger vor mir herschob. Mein Puls beschleunigte sich, als ich die Nummer des Kindergartens wählte und das Klingelzeichen hörte. Trotz meiner kühlen Analysen, die ich mit Chris zusammen immer wieder durchgekaut hatte, war ein Klumpen aus Befürchtungen in meinem Bewusstsein hängen geblieben, wie ein Wespennest in einer besonders dunklen Ecke des Dachbodens. Wer glaubte schon wirklich, dass ein Kind von allein auf solche Ideen kommen konnte? Sicher dachte sie, dass es meine Schuld war. Ich war schließlich Allisons Mutter und musste jeglichen schädlichen Einfluss von ihr fernhalten. Ich sah es in den Augen der anderen Mütter bei den Sitzungen des Elternrats. Ich war die Frau, die ihre Tochter vernachlässigte und ihren Mann alleine mit dem Problem sitzenließ. Wer würde schon glauben, dass es nicht meine Schuld war?

Es klingelte schon zum zehnten Mal und erleichtert wollte ich den Hörer wieder auflegen und mir noch eine kleine Schonzeit gönnen, als sich eine energische Frauenstimme meldete.

„Deborah Miles, guten Tag?“

„Äh … ja, hier ist Rebecca Curtis. Allisons Mutter. Ich ähm … ich würde gerne mit ihnen über … über meine Tochter sprechen.“

Uff, ich hatte auch schon souveräner geklungen.

„Ah, Allison, ja, natürlich. Ich hatte schon länger gehofft, wir könnten uns unterhalten! Nur ist es gerade schlecht, ich habe noch zu tun. Unterhalten wir uns doch heute Abend bei einem Kaffee? Wissen Sie, wo das kleine, französische Bistro in der Nähe des Kindergartens ist? Ich glaube, es heißt La Parisien, Sie können es gar nicht verfehlen. Treffen wir uns dort um 19 Uhr, in Ordnung? Wiederhören.“

Tut tut tut ...

„Äh ja. Bye“, sagte ich überflüssigerweise.

Himmel, was war denn das für eine Art, Gespräche zu führen? Ich war nicht einmal zu Wort gekommen. Der Abend würde sicher ein Spießrutenlauf aus pädagogischen Belehrungen werden. Obwohl … sie hatte gar nicht vorwurfsvoll geklungen. Sie schien sich sogar zu freuen, mich zu treffen?

Die schön verzierten Flügeltüren schwangen auf und ich betrat die schummrige Dunkelheit, die nur von einer Leiste kleiner Lampen erhellt wurde, deren goldenes Licht kaum bis zur Raummitte floss. Dreibeinige Tischchen und vergoldete Stühle drängten sich in der Mitte des Raums, während die Seiten in wabenförmige Sofaecken unterteilt waren. Weiße Rosen in Kristallvasen und antike Kronleuchter blinzelten mich von überall her an. Ich kam mir etwas seltsam vor. Warum hatte Deborah ausgerechnet dieses Café ausgesucht? Das Ambiente passte eher zur ersten Verabredung in einem Heftchenroman. Dort würde man jetzt erwarten, dass ein umwerfend gutaussehender Arzt auf mich zukam und mich vor allen Leuten küsste, bis es mir fast den Rücken brach. Ich unterdrückte den Impuls mich nach ihm umzusehen.

Immerhin wirkte die gedämpfte Stimmung ein wenig beruhigend auf mich. Und das hatte ich auch bitter nötig, denn ich fühlte mich immer unbehaglicher, je näher der Zeiger meiner Armbanduhr der sieben rückte, als hätte ich eine Schüssel Ameisen gefrühstückt. Meiner inneren Unruhe half es zudem auch nicht, dass ich nicht einmal wusste, wie Deborah überhaupt aussah. Vermutlich war ich ihr auf einem lang vergessenen Elternabend vorgestellt worden, aber da ich daran gewöhnt war, dass Chris sich zu hundertfünf Prozent um alles kümmerte, was mit Allisons Betreuung zu tun hatte, war mir kein besonderer Eindruck im Gedächtnis geblieben.

An einem der hinteren Tische saß eine junge Frau, deren Gesicht ich nicht genau erkennen konnte. Ihr blondes Haar hing in einem Zopf bis fast auf ihren Schoß herunter und sie trug ein rotgepunktetes Kleid, das für das New Yorker Herbstwetter eigentlich viel zu sommerlich wirkte. Sie winkte mir zu und ich bahnte mir meinen Weg durch das mehr als gut besuchte Lokal. Die Frau stand auf und ich sah in ein paar leuchtend grüne Augen. Überrascht hielt ich inne. Ich starrte in ihr Gesicht mit der Gewissheit, ihr nie mehr als flüchtig begegnet zu sein und trotzdem hatte ich das Gefühl, es wie mein eigenes zu kennen. In Sekundenbruchteilen durchforstete ich mein Gehirn von oben bis unten, konnte aber keinen Zusammenhang finden. Vermutlich sah sie nur jemandem ähnlich, sagte ich mir, doch dann fiel mir auf, dass mein Gegenüber kalkweiß auf den Stuhl gestützt dastand.

„Jetzt verstehe ich alles! Oh mein Gott, das arme Kind“, hauchte sie.

Ich hatte mit so Einigem gerechnet, aber nicht mit so einer Beleidigung. Sah man mir vielleicht die Rabenmutter schon an der Nase an, oder wie sollte ich diese atemlose Entgeisterung verstehen?

„Na also … was soll … Wie bitte? Was wollen Sie denn damit sagen? Ich … Also, ich kann nichts dafür, dass meine Tochter diese Bilder malt. Ich bin dafür nicht verantwortlich!“

Ich fluchte innerlich. Warum präsentierte mir mein Hirn all die kühl überlegenen, schneidend sarkastischen Kommentare, die ich in solchen Situationen gut hätte gebrauchen können, meist erst Stunden später? Warum war ich dazu verdammt, nur kurz vor dem Einschlafen eine schlagfertige und streitbare Person zu sein?

Zudem wurde mir siedend heiß bewusst, dass ich mangelnde Eloquenz mit viel zu großer Lautstärke kompensierte. Gehetzt schaute ich mich um. Im ganzen Raum war es auf einmal still geworden und alle Gäste sahen interessiert zu unserem Tisch herüber. Ich blickte verlegen auf meine Fußspitzen und fühlte, wie sich eine verräterische Hitze in meinem Kopf staute. Erst nach ein paar stundenlangen Sekunden wurden die Gespräche an den Nebentischen wieder aufgenommen. Deborah schien aus einer Art Schockzustand zu erwachen und deutete schnell auf den Stuhl zu ihrer Rechten.

„Oh, das habe ich nicht so gemeint … ich … ich wusste nur nicht, dass Sie … dass du … ach, lassen Sie mich bitte erklären. Setzen Sie sich doch bitte.“

Verwundert ließ ich mich also auf den Stuhl fallen und was dann folgte, war eines der merkwürdigsten Gespräche, die ich je erlebt hatte. Fast eine Stunde lang spann Deborah für mich eine bittersüße Geschichte über Irland, Mord, Selbstmord und Wiedergeburt. Lauter kitschiger, metaphysischer Quatsch!

Und meine Tochter, Christian und ich sollten daran beteiligt sein. Sicher. Natürlich. Warum auch nicht? Angeblich wusste sie schon lange, dass Daniel und seine Familie etwas damit zu tun hatten und ich war das fehlende Glied in irgendeiner Kette. Sie hätte mich einfach nicht so nah bei Daniel vermutet. Das alles wusste Ms Miles natürlich, weil sie mich aus diesem früheren Leben kannte. Ganz klar. Da ließ ich mir ja noch lieber unterstellen, dass ich meine Karriere über meine Tochter stellte, als mir diesen esoterischen Mist anzuhören.

„Ähm … also ehrlich gesagt … ich glaube, Sie sollten sich mal mit einem guten Psychiater unterhalten, anstatt mit mir … ich bin mir nicht sicher, dass es Ihnen gut geht.“

Ich erhob mich langsam, als Deborah ihre Geschichte endlich beendet hatte und sah mich unbehaglich um. Vielleicht wartete ja irgendwo ein Kamerateam?

„Sie werden mir schon noch glauben. Aber tun Sie mir einen Gefallen, ja? Erzählen Sie der Familie Ihres Mannes nichts von diesem Gespräch?“

Wortlos nickte ich und stand auf. War ich hier in einem Spionage-Thriller? Was für eine Zeitverschwendung. Vielleicht sollte ich mit Chris darüber sprechen, ob wir für Allison nicht einen anderen Kindergarten suchen könnten. Obwohl mein sturer, kleiner Dickkopf uns das wohl ewig übelnehmen würde. Trotzdem war mir bei dieser Deborah nicht wohl. Wenn ich doch nur gewusst hätte woher ich sie kannte …

„Stellt euch das mal vor, sie wollte mir diesen Unsinn doch tatsächlich verkaufen und meint, Allison würde Bilder aus der Geisterwelt empfangen.“

Ich lachte nochmals herzlich, denn ich konnte es noch immer nicht fassen. Doch als ich kopfschüttelnd verstummte, bemerkte ich, dass die Stimmung im Raum seltsam umgeschlagen war. Christian grinste mich über den Tisch hinweg an. Er kannte die Geschichte ja schon. Andrew prostete mir ironisch zu. Nur Deirdre selbst lächelte nicht einmal andeutungsweise und sah ihren Bruder nur mit einem vernichtenden Blick aus stahlgrauen Augen an. Dann stand sie entschlossen auf. Sie hätte noch in der Küche zu tun. Wie auf ein Kommando erhoben sich Margaret und Nicolas und halfen die Teller und Schüsseln abzuräumen, doch Deirdre wartete nicht einmal auf sie. Ehrlich verwirrt sah ich zu ihr hoch, aber sie stolzierte geradewegs zur Tür hinaus, ohne mich noch eines Blickes zu würdigen.

„Was ist denn nun wieder kaputt?“ fragte ich ratlos in die Runde.

„Ach Beccie, Deirdre glaubt doch an Gespenster und diesen ganzen Unfug. Du weißt schon, Tarotkarten, Séancen und so. Wahrscheinlich denkt sie, du wolltest dich über sie lustig machen.“

„Ach ja, typisch Beccie, kann nicht einmal den Mund aufmachen, ohne gleich wieder ins Fettnäpfchen zu stolpern“, seufzte ich resigniert.

Ein mitleidiger Blick und ein Schulterzucken waren die einzige Antwort, die ich bekam. Es war scheinbar nicht zu ändern, so sehr ich mich bemühte es zu ignorieren. Was ich auch anfing, für Deirdre und Margaret machte ich es immer falsch. Warum versuchte ich eigentlich noch es ihnen recht zu machen? Andrew und Christian rieten mir, es nicht so schwer zu nehmen und ich beschloss, das zu versuchen. Trotzdem fühlte ich mich niedergeschlagen und ausgelaugt, als ich mit Christian nach Hause fuhr.

Die regelmäßigen Familienabendessen bei Deirdre strengten mich immer unwahrscheinlich an. Auch wenn die Treffen friedlich verliefen, ohne Sticheleien, oder spitze Bemerkungen in meine Richtung – was häufiger der Fall war, seit Deirdres Ehemann Anthony und seine Tochter Vivian als dämpfendes ‚Packmaterial’ zwischen den Geschwistern, Chris und mir fungierten. Vermutlich forderte einfach die innere Anspannung, die ständige mentale Verteidigungshaltung, die pausenlose Wachsamkeit ihren Tribut.

Moment mal … Hatte mir Deborah nicht erzählt, dass sowohl Deirdre als auch Margaret in meiner angeblichen Vergangenheit eine wichtige Rolle gespielt hatten? Ich lächelte säuerlich und ließ mich tiefer in das Polster des Wagens sinken. Du meine Güte, Deborah verstand es wirklich fesselnde Geschichten zu erzählen.

In dieser Nacht begann es. Zuerst tat ich es als Phase ab, hervorgerufen durch meine Schuldgefühle Allison gegenüber. Aber als es immer schlimmer wurde, sah ich einfach keinen anderen Ausweg, als Deborah anzurufen. Ich glaubte vielleicht nicht an ihre verrückten Theorien, aber mir fiel einfach niemand sonst ein, mit dem ich hätte reden können. Christian hätte es nicht verstanden. Und den Fehler Sandra etwas Persönliches anzuvertrauen, hatte ich nur einmal gemacht.

Wir trafen uns eine Woche später im selben Café, aber diesmal war Deborah nicht allein. Neben ihr saß eine schwarze Frau von vielleicht 35 Jahren mit einem freundlichen Gesicht, einer runden Nickelbrille, einem Nadelstreifenanzug und einem voluminösen Dutt.

„Hallo Rebecca. Oh, ich darf doch du sagen, oder? Das hier ist Sophia Graves, eine gute Freundin von mir. Komm, setz dich doch erstmal.“

Leicht nervös hockte ich mich auf die äußerste Kante meines Stuhles, so als wollte ich gleich wieder aufspringen. Sophias Auftauchen gab mir das ungute Gefühl, dass sich hier etwas anbahnte, dass mir erhebliche Probleme bereiten würde. Aber ich war nicht hergekommen, nur um unverrichteter Dinge wieder abzuziehen. Also gab ich mir einen inneren Tritt und atmete tief durch. Und dann erzählte ich. Ich erzählte von den Alpträumen, die mich nicht mehr schlafen ließen. Von den blutigen Gespenstern, die mich verfolgten, schrien, stöhnten, den Gesichtern mit leeren Augen, den Kinder mit absurd verdrehten Gliedmaßen, die mich aus der Dunkelheit anstarrten. Am Ende meiner stockenden, stammelnden Erzählung sahen sich die beiden Frauen bedeutungsvoll an. Dann runzelte Sophia die Stirn.

„Das ging ja schneller, als ich gedacht hätte.“

Sie wechselte noch einen nachdenklichen Blick mit Deborah, die heute ein butterblumengelbes Sommerkleid trug, während ich missmutig die Lippen zusammenpresste. Ich hatte mich mühsam dazu durchgerungen mir vor Deborah eine Blöße zu geben, weil ich mir diese Last einfach von der Seele reden musste. Das bedeutete allerdings nicht, dass ich mir im Gegenzug noch mehr von dem Müll anhören würde, der mir diese Schreckensvisionen vermutlich erst in den Kopf gesetzt hatte.

„Ich brauche keinen Rat“, stellte ich also schnell klar, bevor eine der Beiden überhaupt den Mund aufmachen konnte „Ich wollte nur … ich musste nur darüber reden. Ich … also danke für’s Zuhören, aber ich … ich denke ich sollte jetzt gehen.“

„Nein, das solltest du bestimmt nicht“, fuhr Deborah mich unerwartet ungeduldig an. „Ich habe dir das beim letzten Mal schon erklärt. Du hast hier eine Aufgabe. Du und Daniel! Und wir werden dafür sorgen, dass du sie erfüllst, klar?“

An dieser Stelle machte mein Herz einen kleinen Sprung, aber ich verbot mir darauf einzugehen. Stattdessen verzog ich den Mund zu einem gequälten Lächeln.

„Ich habe Sie nicht darum gebeten, sich in mein Leben einzumischen. Eigentlich wollte ich genau das Gegenteil.“

„Und ich gehöre trotzdem zu dir, Beccie“, erklärte Deborah in einem neuen, tieftraurigen Tonfall, der mich völlig aus dem Konzept brachte.

„Wenn du diese Träume je wieder loswerden willst, brauchst du eine Rückführung“, warf Sophia von der Seite ein, so selbstverständlich, als würde sie erklären, dass Aspirin gegen Kopfschmerzen halfen.

Ohne ein weiteres Wort sprang ich auf und stürmte aus der Tür. Deborahs resignierter Blick hatte mich bis ins Mark getroffen. Und plötzlich war da dieses unbestimmte, bohrende, fast schmerzhafte Gefühl, als hätte ich etwas ungeheuer Wichtiges vergessen, an das ich mich unbedingt erinnern musste. Etwas, das uns verband, genau wie sie gesagt hatte. Aber immer, wenn ich meinte es festhalten zu können, entglitt es meinen Gedanken wieder, bis ich mich fühlte wie eine Ertrinkende, die verzweifelt Halt suchte und doch nur Wasser zu fassen bekam. Wildentschlossen wehrte ich mich gegen dieses tiefe Gefühl der Zusammengehörigkeit, erinnerte mich ständig daran, dass Deborah eine völlig Fremde für mich war. Ich wollte diese seltsame Verbindung nicht und erst recht nicht all die Fragen, die sie aufwarf.

Doch nach zwei Wochen am Rande des Nervenzusammenbruchs, voller schlafloser Nächte, Arztbesuchen, dutzender leerer Pillenpackungen und Christians immer besorgterem Gesichtsausdruck, war ich so fertig mit der Welt, dass ich mich geschlagen gab. Alles, wirklich alles, hätte ich ausprobiert, nur um dieses Karussell grauenvoller Bilder in meinem Kopf wieder abzuschalten und endlich wieder schlafen zu können. Einsilbig und kleinlaut vereinbarte ich also einen Termin bei Sophia Graves, ihres Zeichens diplomierte Psychiaterin, wie ich erfuhr. Und so brach schließlich der Tag an, der für mich zum glücklichen Stolperstein auf meinem Lebensweg werden sollte.

Apathisch vor Schlafmangel, aber doch mit einem mulmigen Kribbeln im Bauch, drückte ich drei Wochen nach unserem seltsamen Kennenlernen auf die Klingel von Sophias Praxis. Es war ein trüber Samstagmorgen und die Straße war beinahe menschenleer. Kein Auto fuhr vorbei, nicht ein einziger Vogel sang in den rotgelben Ahornbäumen der Allee. Die grauen Hochhausfassaden ragten über mir in den noch graueren Himmel, ein kleiner Regenbach gurgelte im Rinnstein neben meinen abgewetzten Turnschuhen. Es schien, als hätte sich Queens schon die dumpfe Decke der Stille übergeworfen, um den Winter friedlich zu verschlafen.

Das Geräusch des Türsummers traf mich mit der Wucht eines Vorschlaghammers und riss mich mit übertriebener Gewalt in die Realität zurück. Halb betäubt stolperte ich in die Praxis und ließ mich von Sophia selbst zu einer roten Chaiselongue in ihrem Behandlungszimmer geleiten. Die junge Sprechstundenhilfe mit der warmen Telefonstimme war nirgends zu entdecken.

„Es freut mich, dass du gekommen bist, Rebecca“, lächelte Sophia auf mich herunter, als ich kraftlos auf das rote Samtsofa fiel.

„Kein braunes Leder“, dachte ein Teil meines Hirns enttäuscht.

Sophia verlor keine Zeit, sondern begann sofort beruhigend auf mich einzureden. Ihr neonpinkes Sweatshirt verschwamm zu einem unklaren Fleck, als mir die Augen zufielen. Das Sofa war wunderbar gemütlich, mein Mantel wunderbar warm und alles andere störte mich mit einem Mal überhaupt nicht mehr.

Cork 1900

„Komm schon Mary! So werden wir ihn nie erwischen.“

Gillians fröhliches Gelächter hallte durch die warme Sommerluft, während sie sich vergeblich bemühte, den riesigen Schmetterling zu fangen, der unbeeindruckt von Blüte zu Blüte gaukelte und seine beiden plumpen Verfolgerinnen nicht im Geringsten beachtete. Am Ende ihrer Kräfte ließ Gillian sich schließlich ins trockene Gras fallen und streckte ihr erhitztes Gesicht dem kühlen Luftzug entgegen, der vom Meer herauf wehte.

„Jesus Christus! Noch einen Schritt weiter und ich sterbe“, keuchte Mary und fiel neben ihr auf die Knie.

Gillian drehte den Kopf zu ihr herum und strich sich eine verschwitzte Haarsträhne aus dem Gesicht.

„Wärst du nicht so langsam gewesen, hätten wir ihn gefangen. Dieses dumme Vieh sitzt jetzt auf irgendeiner Blume und lacht über uns“, ereiferte sie sich.

Mary zuckte nur die Schultern.

„Hättest du dir nicht ausgerechnet den einzigen Schmetterling ausgesucht, der den Hügel raufgeflogen ist, wäre ich sicher schneller gewesen. Also ist es deine eigene Schuld, wenn jetzt ein Insekt über dich lacht.“

Gillian zog die Brauen zusammen und wollte zu einer beleidigten Erwiderung ansetzen, doch das schelmische Blitzen in Marys Blick ließ sie nur stumm den Kopf schütteln. Träge drehte sie sich wieder der Sonne zu, streckte sich im Gras aus und folgte den weißen Wolken, die der salzige Wind über den blassblauen Himmel trieb. Gillian zog unwillkürlich die Nase kraus. Das Himmelblau erinnerte sie an die flatternden Rockschöße ihres Kutschers und eine Unterhaltung mit ihrer Mutter, die ihr immer noch Unbehagen bereitete

Seit sie ein Baby gewesen war, begleitete Gillian ihre Mutter jede Woche zum Markt von Cork und den Rest der Woche freute sie sich auf diesen Tag. Schon morgens, wenn der alte Kutscher Sebastian den Wagen anspannte, war sie in den Ställen unterwegs und wartete darauf, dass Beth, die Haushälterin, aus dem Haus treten würde. Dann würde auch endlich Mary erscheinen, Beths Tochter und Gillians beste Freundin, seit sie beide am selben Tag das Licht der Welt erblickt hatten.

Gillian wusste, dass ihr Vater Joseph und besonders ihre Mutter Suzanne die Nase rümpften über den Umgang, den ihre Tochter pflegte. In der reichen Kaufmannsfamilie Carpenter war es absolut nicht üblich, dass die Kinder der Herrschaft mit den Dienstboten im Schlamm spielten, aber irgendwann hatten sie es aufgegeben, Gillian den Umgang mit Mary zu verbieten. Gegen ihren sturen Willen konnten sie doch nichts ausrichten. Über kurz oder lang hatte Gillian alle bezahlten Gesellschafterinnen vergrault, hatte geweint und geschrien und war sogar einige Male davongelaufen, auch wenn man sie dafür wochenlang eingesperrt hatte. Schließlich beschränkten ihre Eltern das Verbot nur noch auf Spiele im Herrenhaus, damit wenigstens vor Besuchern der Schein von Autorität gewahrt blieb.

In Gillians Augen war das alles nur ein unnötiger Sturm im Wasserglas, schließlich war Mary das einzige Mädchen in ihrem Alter auf den umliegenden Höfen. Mit wem sollte sie also sonst ihre Zeit verbringen? Schaudernd dachte sie an ihre hochnäsigen Cousinen aus Middelton, die einmal im Jahr zu Besuch kamen. Ihre Mutter hatte sie immer wieder ermahnt, doch Gillian konnte und wollte sich nicht mit diesen arroganten Ziegen anfreunden. Ihr Vater hatte ihr sogar einmal eine Ohrfeige verpasst, weil sie ihre ältere Cousine Estelle eine fiese Hexe genannt hatte. Und dabei hatte Estelle es nicht einmal gehört.

An diesem Morgen, als sie im auf den Hof hinausgetreten waren, hatte sie Mary gefragt, warum sie und ihre Mutter immer in einem einzelnen kleinen Wagen hinter ihnen fahren mussten. So war doch ihre Kutsche halb leer? Mary schien das ganz selbstverständlich, sie hatte nur die Schultern gezuckt.

„Diener reisen nun mal nicht mit der Herrschaft. Deine Mutter würde schöne Augen machen, wenn ich einfach neben dir in die Kutsche klettern würde. Den Ärger handle ich mir nicht einmal für dich ein.“

„Aber warum nicht? Wir könnten auf dem Weg so viel Spaß haben?“

„Es schickt sich nicht. Daran kann man nun mal nichts ändern.“

Damit drehte Mary sich um, stieg auf die Ladefläche ihres Wagens und ließ Gillian enttäuscht zurück. Was bedeutete das genau: Es schickt sich nicht? Sie hatte es gehörig satt, dass alle Fragen in Bezug auf Mary so beantwortet wurden. Missmutig beschloss sie, mit ihrer Mutter darüber zu sprechen, auch wenn sie sich keine großen Hoffnungen machte.

„Warum schickt es sich nicht, dass Mary in unserer Kutsche mitfährt?“

Ihre Mutter hob überrascht die Augen von ihrer Stickerei und sah sie irritiert an.

„Weil sie nur eine Magd ist, mein Kind.“

„Ja, aber warum macht das einen Unterschied? Sie wohnt doch auch in unserem Haus?“

Kopfschüttelnd ließ sich ihre Mutter gegen das Polster des Wagens sinken und legte den Stickrahmen beiseite. Eine Brise wehte die schweren Samtvorhänge auf.

„Sieh mal, Gillian, Bedienstete sind arm und ungebildet und daher brauchen sie jemanden, der ihnen sagt, was sie tun sollen. So funktioniert nun einmal die Welt. Die Einen befehlen und den Anderen wird befohlen. Dein Vater hat seit seiner Kindheit gearbeitet und vorher sein Vater und dessen Vater und sie haben ihr Geld gespart, oder gut angelegt. Deshalb können wir uns heute Bedienstete leisten und andere Familien nicht. Einige Menschen besitzen nun einmal die Voraussicht und Klugheit, um erfolgreich zu sein und sichern damit auch den Lebensunterhalt für die Menschen, die nicht mit diesen Geistesgaben gesegnet sind. Und schon deswegen, mein Kind, ist Mary kein geeigneter Umgang für dich.“

Gillian hatte eigentlich noch nie das Gefühl gehabt, in irgendetwas besser zu sein als Mary. Aber natürlich hatte Mary keine Hauslehrer und auch nur ein paar Jahre die Dorfschule besucht. Und sie wollte ihre Freundin sicherlich nicht herumkommandieren, doch dass es andere Menschen gab, denen sie Befehle geben konnte, gefiel ihr in gewisser Weise. Doch dann fiel ihr eine andere Frage ein.

„Mama? Wenn Papa und Großvater so schwer gearbeitet haben, damit es uns gut geht, was haben dann Großmutter und du getan?“

Suzanne lächelte und Gillian bemerkte verwundert den bitteren Zug um ihren Mund.

„Wir haben sie geheiratet. Wir sorgen dafür, dass es ihnen gut geht und sie sorgen dafür, dass immer Geld da ist. Dessen musst du dir immer bewusst sein, mein Kind: Du bist eine Frau und deshalb einem Mann in fast allen Bereichen überlegen. Natürlich darfst du ihm das niemals offen zeigen. Du musst verschiedene Strategien entwickeln, mit denen du deinen Mann lenken kannst, im besten Fall ohne das er allzuviel davon bemerkt. Dann wirst du dich nie um Geld oder etwas anderes sorgen müssen.“

Gillian schwieg. Der Gesichtsausdruck ihrer Mutter machte ihr Angst und so sah sie, scheinbar zufrieden, aus dem Fenster. Trotzdem brannte ihr noch eine Frage auf der Zunge: Ging es denn nur um Geld? Musste man sich denn nicht auch lieben, um zu heiraten?

Ein lautes Klappern aus Richtung der Ställe ließ sie aus ihrer traumschweren Trägheit aufschrecken und Gillian reckte sich müde. Die hohen Gräser um sie herum wiegten sich sanft im Abendwind und ihr Magen gab ein leises Grollen von sich. Gillian blinzelte in die warme Sonne hinauf. Der Sommer des Jahres 1900 brachte eine Hitze mit sich, die sogar sie an einigen Tagen bis in die Abendstunden im Haus festhielt. Doch spätestens, wenn die Sonne sich dem Horizont zuneigte, stürzte sie doch aus ihrem stickigen Zimmer, um mit Mary Verstecken zu spielen. Ihre Anstandsdame, Madame Cecile, erklärte zwar kategorisch, dass es äußerst undamenhaft sei, nur mit einem Kittel bekleidet vor den Stallburschen herumzulaufen, doch Gillian schlug diese Standpauken in den Wind. Es war einfach zu unpraktisch, damenhaft zu sein, wenn man im Wald herumlaufen und auf Bäume klettern wollte.

Nachdenklich betrachtete Gillian die weißen Schaumkronen auf den Wellen des Meeres, das sich in der Ferne dunkelgrün vom hellen Horizont abgrenzte. Sie stellte sich vor, eine der Möwen zu sein, die über dem Wasser kreisten und fortfliegen zu können, immer weiter, bis sie ein anderes Land erreichte, in dem andere Menschen lebten. Menschen, die vielleicht gerade jetzt auch das Meer und die Möwen betrachteten. Ob es an diesen anderen Küsten auch so grüne Wiesen gab? Schien die Sonne dort auch so warm?

Sie streichelte mit den Fingern durch das Gras und stützte den Kopf in die andere Handfläche. Dann fiel ihr auf, dass Mary schon seit längerer Zeit sehr schweigsam war. Gähnend setzte Gillian sich auf und sah ihre Freundin an.

„Was wünschst du dir am Allermeisten auf der ganzen Welt?“

Mary hatte die Arme hinter dem Kopf verschränkt und sah nun ihrerseits den Wolken bei ihrer Reise über den violetten Himmel zu.

„Am meisten wünsche ich mir, dass alles so bleibt wie es ist.“

„Mehr nicht?“ Gillian war wirklich verblüfft. „Möchtest du keine schönen Kleider, oder ein großes Haus und Geld soviel du willst?“ Mary schüttelte stumm den Kopf. „Also, was ich mir am meisten wünsche, ist ein Prinz, der mich mehr als alles andere liebt.“ schwärmte Gillian „Irgendwann werde ich durch ganz Irland reisen und ihn suchen.“

Mary lächelte ein freudloses Lächeln.

„Lass uns zurückgehen, bevor Madame Cecile wieder nach dir sucht.“

Mary rappelte sich mühsam auf und gemeinsam trotteten sie den steilen Küstenpfad zum Gutshaus der Carpenters herunter. Während Gillian weiter schwatzte, blickte Mary um sich, über das Fleckchen Land, das sie so liebte. Die Sonne verschwand nun endgültig hinter den Bäumen und warf ihre letzten goldenen Strahlen durch das Unterholz, das jetzt schon schwarz und voller abendlichem Leben war. Der kühle Wind spielte in ihren Haaren und weit unten am Fuß des Hügels lag, abgegrenzt von schroffen Felsen, tiefgrün und geheimnisvoll, das Meer. Jäh erfasste Mary eine tiefe Freude darüber, dass es ihr erlaubt war, hier zu leben. Sie wusste nicht, ob sie traurig darüber sein sollte, dass Gillian offenbar keinen Blick für die Schönheit und das Glück hatte, die ihr täglich geschenkt wurden. Für ihre Freundin war das alles selbstverständlich.

Mary unterdrückte ein Seufzen. Vielleicht würde Gil ihren Wunsch, dass alles so bliebe, wie es jetzt war, schneller verstehen als ihr lieb sein konnte. Denn von ihrer Mutter wusste Mary, dass Gillians Eltern schon seit einiger Zeit nach einem Ehemann für ihre Freundin Ausschau hielten. Sie überlegte, ob sie es Gillian erzählen sollte, doch sie wollte den schönen Abend nicht ruinieren und ihrer Freundin auch nicht schon jetzt alle Illusionen rauben. Das würden ihre Eltern noch früh genug tun. In der Zwischenzeit schwärmte ihre Freundin mit leuchtenden Augen und Wangen vom Wurf ihrer Lieblingshündin. Ihre widerspenstigen roten Locken ringelten sich um ihr Gesicht, während das Gegenlicht der Sonne sie mit einer schimmernden Aura umgab. Diesmal seufzte Mary wirklich, aber Gillian war zu abgelenkt, um es zu bemerken. Sie schien in den letzten Monaten vor Energie nur so zu sprühen und zu strahlen, während Mary selbst ständig dumpf und müde war von der immer härteren Arbeit, die ihr aufgetragen wurde. Nach ihrem fünfzehnten Geburtstag im Februar würde ihre Mutter sie als Dienstmagd in den Haushalt einführen; so war es seit Generationen Tradition in ihrer Familie.

Mary fiel der Abschied von ihrer Kindheit unendlich schwer, vor allem da sie sich überhaupt nicht wie eine Erwachsene fühlte. Und sie konnte nicht einmal auf eine vorteilhafte Heirat hoffen. Sie machte sich nicht vor, dass ein Mädchen wie sie das Herz eines reichen Mannes erobern konnte, so dass er vergaß, dass sie nur eine Dienstmagd war. Diese Dinge passierten nur im Märchen. Im wahren Leben würde sie bis zu ihrem Tod hart arbeiten müssen, irgendwann einen stinkenden Stallburschen heiraten und unzählige, ungezogene Kinder zur Welt bringen. Mary blinzelte gegen Tränen an. Die ganze Freude über den Sonnenuntergang war verflogen und hatte nur eine bleierne Niedergeschlagenheit zurückgelassen. Sie brachte es einfach nicht fertig, sich Gillians Geplapper weiter anzuhören. Ihre Freundin interessierte sich ja doch nur für ihre eigenen Sorgen. Doch welche Sorgen kannte sie schon?

‚Bleib doch als meine Gesellschafterin?‘ hatte sie ihr einmal vorgeschlagen, als Mary ihr ihre Ängste anvertraut hatte. ‚Es würde Mutter ersparen jeden Monat ein neues, garstiges Weib einzustellen. Wir hätten sicher noch mehr Spaß!‘

Mary hatte sich enttäuscht zurückgezogen. Gillian wollte es einfach nicht wahrhaben, dass es Dinge gab, die nicht zu ändern waren. Wie sollte sie auch? Für sie war das Leben ein nie endender Sommer und für Mary hatte der Herbst schon begonnen.

„Ich muss mich beeilen. Meine Mutter erwartet mich“, unterbrach sie Gillian betont kühl.

Ihre Freundin verstummte überrumpelt. Dann zuckte sie die Achseln

„Bitte, wenn du keinen Welpen möchtest, schenke ich ihn eben Sebastien. Bis morgen früh!“

Damit wandte sie sich ab und hüpfte übermütig die breiten Stufen zum Gutshaus hinauf, während Mary in der Einfahrt stehen blieb und ihr nachstarrte. Als Gillians grüner Rockzipfel im Dunkel der Eingangshalle verschwand, wischte sich Mary mit einer ungeduldigen Geste eine Träne aus dem Augenwinkel. Er war ein altbekannter Feind, der Neid, der da in ihr aufkeimte, als sie wieder einmal daran erinnert wurde, dass Gillian und sie nie gleich gewesen waren und es auch nie sein konnten. Mary musste ständig auf der Hut sein nichts zu tun, dass die Stellung ihrer Mutter gefährdete, die schließlich von den Launen der Carpenters abhing. Es war manchmal einfach unerträglich, wie leicht und unbeschwert Gillian in den Tag hineinlebte, von niemandem abhängig, von niemandem bedroht, nie dazu genötigt einen Finger zu heben, wenn sie nicht wollte. Mary biss sich auf die Unterlippe und wandte sich dem Dienstbotenflügel zu, wo ihre Mutter sie schon erwartete.

Auch wenn es ihr schwerfiel, sie ballte all ihren Neid, ihre hilflose Wut zu einer heißen Kugel zusammen und begrub sie in ihrem Inneren. Gillian war ihre beste, ihre einzige Freundin und Mary fühlte sich schuldig, wenn sie zuließ, dass ihre Frustration sich gegen sie richtete. Gil konnte schließlich nichts dafür, dass sie reich war und Mary nicht. Sie konnte nichts dafür, dass sie schön war, mutig und gebildet, während Mary selbst nur ein ungebildetes Kind blieb, dürr wie ein Stock, mit hellbraunem Haar und Augen, gewöhnlich und langweilig. Gillians kupferrote Locken ringelten sich bis zu ihren Oberschenkeln, wenn sie nicht eines ihrer geliebten grünen Bänder hinein flocht. Auch ihre Augen waren meistens grün wie die Algen am Strand, doch ihre Farbe konnte sich ebenso schnell verändern, wie die des Meeres bei einem aufkommenden Sturm. Aber auch dafür konnte sie ja nichts.

„Ich bin eine dumme Gans“, schimpfte Mary sich selbst, als sie die Tür zur Küche aufschob und ihr der Geruch von Rotweinsauce entgegenschlug.

„Hattest du einen schönen Abend, Liebes?“ begrüßte sie ihre Mutter und wischte sich mit ihrer Schürze den Schweiß von der Stirn.

Einzelne, nasse Haarsträhnen lugten unter ihrem weißen Kopftuch hervor und ihre Wangen waren gerötet von der stickigen Luft. Sie formte gerade Teig zu den weichen, weißen Brötchen, die Gillians Mutter am liebsten zum Abendbrot aß. Mary zuckte schuldbewusst zusammen und nahm ihre eigene Schürze vom Haken.

„Ja, sehr schön“, murmelte sie leise und griff nach einem Gemüsemesser.

Gillians Eltern gaben zu ihrem fünfzehnten Geburtstag ein rauschendes Fest, für das sogar ihre Tante aus Dublin die lange Anreise in Kauf nahm. Doch trotz des freudigen Anlasses lag ein Ausdruck höchster Unzufriedenheit auf Gillians Gesicht, als sie sich von der Zofe ihrer Mutter in Korsett, Tournüre und die verschiedenen Lagen aus Unterröcken verpacken ließ. Sie ertrug diese Prozedur nur mit größtem Unbehagen und kam sich dabei wie eine der albernen Porzellanpuppen vor, die ihr Vater manchmal von seinen Reisen mitbrachte. Außerdem hasste sie das neue Korsett, das aus feinster Seide und sehr edel gearbeitet war und ihr gnadenlos die Luft abschnürte. Ihr altes Mieder passte wie eine zweite Haut, das Fischbein hatte sich längst an ihre Körperkonturen angepasst. Aber all ihr betteln hatte nichts genutzt, ihr neues Abendkleid mit der breiten Schleppe und den Kaskaden aus himmelblauen Rüschen, verlangte eine schmalere Taille. Und so hielt Gillian die Luft an und kam sich wie in Eisen gegossen vor, nachdem die letzten Häkchen geschlossen und die Schnüre festgezurrt waren. Der Großteil ihrer Wut entzündete sich aber weder an den raschelnden Rockschichten, noch dem ungewohnten Widerstand des Korsetts, sondern richtete sich konzentriert gegen ihre Mutter, die soeben das Zimmer betrat.

„Mutter, warum darf Mary nicht einmal heute mit mir zusammen feiern? Es ist schließlich auch ihr Geburtstag!“

Der Zeitpunkt für diese Art von Fragen war schlecht gewählt, aber Gillian kümmerte das wenig. Suzanne lief schon den ganzen Tag wie ein kopfloses Huhn herum und beklagte sich lautstark, bei jedem, der ihr zu nahekam. Der Metzger war immer noch nicht mit den Enten und Gänsen für das Abendessen aus Cork zurückgekehrt, die Köchin machte Schwierigkeiten, weil sie in der Küche Mäuse gesehen haben wollte und der senile Schneider hatte ihr neues Kleid immer noch nicht gebracht. Ihre Mutter stieß die Luft aus und ihre schmalen Nasenflügel bebten. Unter der weißen Puderschicht zeichneten sich hochrote Flecken auf ihren Wangen ab.

„Eine Küchenmagd hat bei so einer Feier nun einmal nichts zu suchen. Herrgott, wann wirst du endlich anfangen, dich wie eine Lady zu benehmen?“

Gillian wirbelte herum und trat ungeduldig die dumme Schleppe aus dem Weg.

„Mary ist meine beste Freundin und wenn sie nicht mit mir feiern darf, feiere ich eben mit ihr im Stall. Und es ist mir egal, ob mein Kleid dabei zerreißt. Ich hasse dieses widerliche, unbequeme Ding!“

Suzanne fuhr herum und ihre Hand traf schallend Gillians Wange. Für einen Moment herrschte atemloses Schweigen, doch Gillian weinte nicht. Sie sah ihre Mutter mit einem wutsprühenden Blick an und hielt sich die Wange. Der Abdruck darauf war fast so rot wie der nervöse Ausschlag an Suzannes Hals.

„Anne, schnür das Korsett noch einmal nach, an der Taille spannt das Kleid noch immer zu sehr“, keuchte Suzanne mühsam beherrscht, ohne sich umzudrehen. „Und du, Madame! Nichts wirst du tun, außer nach unten zu gehen und nett zu deinen Verwandten zu sein. Und wenn nicht, dann … dann Gnade dir Gott, du widerspenstiges Wechselbalg.“

Damit wandte sie sich brüsk ab und eilte den Flur herunter. Gillian blieb mit der Zofe und Tränen der Enttäuschung in den Augen zurück.

Sie überließ es ihrer Mutter für den Rest des Abends gute Miene zum bösen Spiel zu machen, bedankte sich nachlässig bei ihren Tanten und Cousinen für die Geschenke und saß dann stumm wie ein Fisch herum, ohne den geringsten Appetit. Ihre Mutter funkelte sie vom anderen Ende des Raumes her an, wenn sie sicher sein konnte, dass es niemand bemerkte, aber Gillian begegnete ihrem stummen Befehl mit eisiger Gelassenheit. In der fröhlich schwatzenden Menge um sie herum wirkte Suzannes zorniges Gesicht, wie eine matschige Stelle in einem frischen Apfel.

Auch Mary war überhaupt nicht zum Feiern zumute. Der 21. Februar des Jahres 1901 war ihr Unglückstag, das Ende ihrer Freiheit, der Anfang vom Rest ihres Lebens. Tapfer nahm sie die Glückwünsche ihrer Mutter und ihrer Großeltern aus Kilbarry entgegen, dann endlich konnte sie sich im Bett verkriechen und den Tränen freien Lauf lassen. Gillian hatte sie unablässig gedrängt mit ihr im Herrenhaus zu feiern, doch zum Glück hatte sie sich diesmal nicht gegen ihre Mutter durchsetzen können. Um keinen Preis wollte Mary jetzt dort oben sein. Gillian wusste einfach nicht was es bedeutete, von anderen Menschen als minderwertig betrachtet zu werden.

„Wenn es so wichtig ist im Leben hart zu arbeiten, weshalb werden dann die Fleißigsten doch nur von denen ausgenutzt, die von ihrer Geburt bevorzugt sind“, beklagte sie sich bei der alten Holzpuppe auf ihrem Fensterbrett.

Sie gab keine Antwort, aber Mary hatte auch keine erwartet. Sie rappelte sich auf und begann ihr schlichtes Leinenkleid sorgfältig auszubürsten. Sie würde keine Zeit haben es vor dem nächsten Kirchbesuch zu waschen. Die Stimme ihrer Mutter murmelte etwas in der kleinen Wohnstube. Vermutlich verabschiedete sie Marys Großeltern, die noch einen langen Heimweg vor sich hatten. Die Nachmittagssonne stand schon schräg im schmalen Fenster der engen Schlafkammer, die kaum dem großen Bett Platz bot, das sie mit ihrer Mutter teilte.

Mary verstaute ihr Sonntagskleid sorgsam in der Kleidertruhe am Fußende und zog die Strumpfbänder und Strümpfe aus. Ihr einziger Trost war die Gewissheit, dass sie ab dem nächsten Morgen keine Zeit mehr für trübe Gedanken haben würde. Sie sprach sich selbst Mut zu, doch es half ihr nicht viel. Und als ihre Mutter sie weckte, hatte sie das Gefühl gerade erst die Augen geschlossen zu haben.

Als erstes musste sie Wasser wärmen und für Gillians Mutter in eine große Messingwanne im oberen Stockwerk bringen, denn Suzanne Carpenter wünschte noch vor dem Frühstück zu baden. Mary musste den Weg über die enge Dienstbotenstiege oft zurücklegen, um die Wanne ganz zu füllen. Noch gestern hatte ihre Mutter diese Arbeit verrichtet und erst jetzt begriff Mary, warum sie am Abend immer so müde und gereizt war. Als sie den letzten Eimer ausgeleert hatte, zitterten ihr die Knie und am liebsten wäre sie an der warmen Metallwand zu Boden gesunken, um ein wenig auszuruhen. Doch die Wäsche musste eingesammelt und die Betten gelüftet werden, egal wie sehr der Rücken schmerzte und die Beine schwer wurden. Und dies war erst der Anfang des Tages ...

Später half sie ihrer Mutter bei der Zubereitung des Frühstücks und wurde dann ins Speisezimmer geschickt, um den Tisch zu decken. Für ein paar Minuten vergaß sie ihre Sorgen vollständig, als sie staunend silbergefüllte Schubladen und Schränke voller spinnwebzarter Tischtücher und schwerer, seidener Servietten öffnete. Sicher hatte sie gewusst, dass es im Haus so etwas gab, doch die schiere Menge beeindruckte sie. Als sie noch dabei war, die Servietten zu verteilen und dabei bewundernd über den kostbaren Stoff strich, erschien Gillians Vater im Zimmer. Er war noch in Schlafrock und Pantoffeln gekleidet, trug jedoch schon eine seiner geliebten Pfeifen im Mund und war nur mit seiner Zeitung beschäftigt. Hinter ihm ging Gillians Mutter, sehr blass, mit zusammengekniffenen Lippen. Der Blick, den Suzanne ihr zuwarf, war so hart und kalt, dass Mary sich instinktiv duckte. Mit zitternden Händen beendete sie ihre Arbeit und schlich aus dem Zimmer. Im Flur begegnete sie Gillian, die laut gähnend die Treppe hinunterkam. Als Mary sie erblickte, hätte sie beinahe dem Impuls nachgegeben, auf sie zuzulaufen, doch sie beide fühlten Suzannes stechenden Blick in ihrem Nacken. Also nickten sie einander nur zu, bevor Mary im Küchentrakt verschwand.

Die gespannte Stimmung des letzten Tages war auch beim heutigen Frühstück noch zu spüren. Gillian und Suzanne maßen einander mit Blicken wie Kämpfer in einem Ring. Joseph seufzte. Wenn er ehrlich war, musste er gestehen, dass ihm diese Stille gar nicht so unlieb war. Noch gestern Nacht war das schrille Geschrei der Frauen durch das Haus geschallt. Und er hatte geglaubt, seine Tochter würde sich darüber freuen endlich als erwachsen zu gelten und verheiratet werden zu können. Stattdessen hatte sie Suzanne erzürnt, getobt und gefleht, man solle ihr das nicht antun. Er schüttelte kaum merklich den Kopf und vertiefte sich in die neusten Kursnotizen der Umschlagplätze in Antwerpen und Amsterdam. Seine Tochter sollte dankbar sein, dass niemand je mehr von ihr verlangen würde, als fügsam zu sein und Kinder zu gebären. Ihre Mutter hatte sie einfach zu sehr verwöhnt. Wenn sie noch Geschwister bekommen hätte, dann … Joseph seufzte erneut. Nun, das war nicht zu ändern und Gillian würde beizeiten die unabänderlichen Tatsachen des Lebens schon noch einsehen. Außerdem war noch nicht einmal ein geeigneter Anwärter gefunden. Seine Tochter hatte also noch Zeit, sich mit dem Gedanken an eine Ehe anzufreunden. Joseph legte seine Pfeife beiseite und griff nach der Teekanne auf ihrem silbernen Heizständer.

Gillian goss sich ein Glas frische Milch ein. Die Eier und das Brot neben ihrem Teller rührte sie nicht an. Ihre Stirn zog sich in bedrohliche Falten, während sie erst ihre Mutter, dann ihren Vater aus zusammengekniffenen Augen musterte. Nur Sekunden später musste Joseph voller Entrüstung mitansehen, wie seine Tochter weinend aus dem Zimmer stürzte.

Während Gillian widerwillig den Tag bei ihren Lehrern verbrachte, mit Mathematik, Geschichte, Klaviersonaten und Zeichenkreide, half Mary in der Küche, putzte Herde und Kamine, bis sie so schwarz und gerupft aussah wie eine übergroße Krähe. Dann mistete sie die Ställe aus und sprach lange mit Gwendoline, Gillians Pony aus Kindertagen. Die gescheckte Stute sah sie aus dunklen Augen an, als fragte sie nach den Tropfen, die Marys Wangen hinabliefen. Gerade als Mary ihr Lebewohl sagen wollte, krachte das Stalltor gegen die Wand und Gillian stand in der Tür wie ein Racheengel ohne Flammenschwert. Ihre Augen hatten die Farbe des gewittergepeitschten Meeres und blitzten bedrohlich. Mary starrte sie entgeistert an.

„Hierher haben sie dich also verbannt? Hör mir zu: Am kommenden Samstag wirst du mit mir nach Douglas reiten, verstanden? Mein Vater will sich mit seinen neuen Wandteppichen brüsten und mich einem seiner verdammten Freunde vorstellen, den ich vielleicht heiraten soll. Doch ich werde mit niemand anderem reiten, als mit dir. Damit du es weißt!“

Ebenso plötzlich wie sie gekommen war, verschwand Gillians schmale Silhouette aus dem Türrahmen und nur die Stalltür schwang noch langsam im Wind hin und her. Mary stand immer noch da, fassungslos, unfähig sich zu rühren. Dann schmunzelte sie. Es gab immer ein Licht in der schwärzesten Nacht, auch wenn es nur ein winziger Stern war und Gillian … nun Gillian strahlte mindestens so hell wie die Sommersonne.

Wie genau Gillian es durchsetzen konnte, dass sie die neun Meilen nach Douglas ohne Begleitung zurücklegen durften, erfuhr Mary nicht, doch es interessierte sie auch nicht weiter. Vielleicht plante Joseph seine Tochter durch dieses Zugeständnis milde zu stimmen, so dass sie sich ihrem potentiellen Verlobten im besten Licht präsentierte? Mary räumte ihm nicht viele Chancen ein.

Am Morgen wieherte Gwendoline ihr schon voller Vorfreude entgegen, als Mary mit Sattel und Zaumzeug ihre Box betrat. Die Sonne strahlte von einem azurblauen Himmel und Mary fühlte sich so jung und frei wie noch nie in ihrem Leben. Oder vielleicht wusste sie ihre Freiheit jetzt einfach besser zu schätzen. Marys grauer Alltag und ihre Zukunftssorgen traten zurück, wurden undeutlicher und schwanden schließlich vollständig aus ihrem Bewusstsein, als sie und Gillian ungestüm wie zwei Stallburschen durch das weit geöffnete Hoftor preschten. Mary liebte Gwendoline, doch es gab keinen Zweifel, dass es das Pony nie und nimmer mit Gillians Schimmelstute aufnehmen konnte. Azisa war eine reinrassige Araberstute, ihr Stammbaum reichte angeblich zurück bis in die Ställe der großen Sultane und in ihren dunklen Augen spiegelten sich Temperament und Stolz. Gillian hatte lange gebraucht, um ihr Vertrauen zu gewinnen, doch es hatte sich gelohnt. Hätte man Mary gesagt, dass Azisa sich auch in die Luft schwingen würde, wenn Gillian es wollte, wahrscheinlich hätte sie es geglaubt.

Mary blieb also weit hinter ihrer Freundin zurück, doch ihre Freude an diesem Ausflug trübte das nicht. Sie genoss die ersten warmen Strahlen der Frühlingssonne, die Schönheit des wiedererwachenden Waldes und war einfach nur glücklich, dass kein Kessel mit schmutzigem Geschirr sie hinter der nächsten Biegung erwartete.

Doch plötzlich dröhnte etwas wie ein Donnerschlag durch den Wald. Dann noch einmal, diesmal in geringerer Entfernung. Mit Schrecken sah Mary, wie Azisa vor ihr nervös tänzelte. Die Stute war von dem wilden Ritt empfindlich und gereizt, Gillian hatte Mühe sie im Zaum zu halten. Wieder donnerte es wie ein Kanonenschuss zwischen den Bäumen hindurch. Azisa bäumte sich fast senkrecht auf und floh kopflos ins Gebüsch. Mary schrie. Gillian warf sich nach vorn, um nicht aus dem Sattel geschleudert zu werden. Dann waren beide aus Marys Blickfeld verschwunden.

Die Ereignisse folgten viel schneller aufeinander, als Gillian denken konnte, doch als Azisa losstürmte, war alles einerlei. Instinktiv klammerte sie sich mit aller Kraft in die Mähne der Schimmelstute und schlang ihre Beine so fest es ging um deren Leib. Der Wald verschwamm zu einem Band aus grünen und schwarzen Schlieren, das furchtbar schnell an ihr vorbeiraste. Weiter und weiter preschten sie durch das dichte Unterholz. Ein großer Ast streifte Gillians Kopf. Glühende Blitze aus Schmerz zuckten hinter ihrer Stirn. Das Tosen in ihren Ohren wurde unerträglich. Fast betäubt und panisch schloss sie für einen kurzen Moment die Augen.