2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EK-2 Publishing

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Rauchende Colts und echte Männer! Entdecken Sie jetzt die historische Western-Reihe „Das Gesetz des Westens“

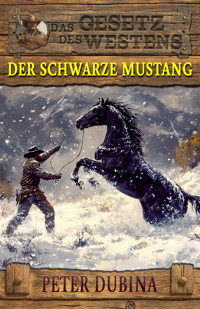

Klappentext: In den rauen Bergen der Sierra Nevada entfaltet sich ein erbitterter Konflikt: Nevada, gebrochen durch den Tod seines Sohnes, sieht im schwarzen Mustang El Malo seinen persönlichen Feind. Pegleg nimmt den geraubten Jungen Sandy auf, der zwischen Nevadas Hass und der Freiheit des Hengstes steht. Wird Nevada seine Wut besiegen oder wird der Schatten des Schicksals ihn endgültig übermannen?

Über die Reihe Das Gesetz des Westens: Freuen Sie sich regelmäßig auf die spannendsten Western-Abenteuer diesseits des Mississippi! EK-2 Publishing hat für „Das Gesetz des Westens“ die ganz großen Koryphäen des Western-Genres versammelt. Alfred Wallon, Peter Dubina und viele weitere Autoren katapultieren sie direkt ins Geschehen und bescheren Ihnen ein unvergessliches Leseerlebnis.

Laden Sie Ihren Revolver und satteln Sie Ihren Hengst, denn es geht auf eine spannende Reise in den rauen Wilden Westen!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Peter Dubina

Der schwarze Mustang

Historische Western-Reihe „Das Gesetz des Westens“

EK-2 Militär

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein kleines Familienunternehmen aus Duisburg und freuen uns riesig über jeden einzelnen Verkauf!

Mit unserem Label EK-2 Militär möchten wir militärische und militärgeschichtliche, sowie historische Themen sichtbarer machen und Leserinnen und Leser begeistern.

Vor allem aber möchten wir, dass jedes unserer Bücher Ihnen ein einzigartiges und erfreuliches Leseerlebnis bietet. Daher liegt uns Ihre Meinung ganz besonders am Herzen!

Wir freuen uns über Ihr Feedback zu unserem Buch. Haben Sie Anmerkungen? Kritik? Bitte lassen Sie es uns wissen. Ihre Rückmeldung ist wertvoll für uns, damit wir in Zukunft noch bessere Bücher für Sie machen können.

Schreiben Sie uns: [email protected]

Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!

Ihr Team von EK-2 Publishing

Der schwarze Mustang

von Peter Dubina

Ein Bild der Zerstörung

Der alte Mann beugte sich aus dem Sattel und brach einen der Pfeile ab, die aus der Holzwand des verbrannten Planwagens ragten.

„Ein Ute-Pfeil“, sagte er und drehte den gefiederten Schaft zwischen den Fingern. „Nun wird bald auch in unseren Bergen gekämpft werden, denn dieser Indianeraufstand breitet sich aus wie ein Präriebrand, Sandy.“

Er ließ den Pfeil fallen und warf einen prüfenden Blick auf den flachshaarigen Jungen, den er für eine Decke und eine Flasche Whiskey von einem betrunkenen Indianer gekauft hatte.

Der alte Mann wurde wegen seines Holzbeins Pegleg genannt. Er war groß und hager, mit tiefen Falten im Nacken. Seine Wangen waren eingesunken, die Augen lagen tief in ihren Höhlen, und sein Haar war eisgrau. Er hatte viele Runzeln und Narben im Gesicht, aber keine von ihnen war frisch. Sie waren so alt wie Erosionen im Antlitz eines Berges. Viele Kämpfe und Niederlagen hatten ihre Spuren in dieses Gesicht gegraben; allein die Augen waren heiter und unbesiegt.

In seinen Schaffellmantel gehüllt, saß er aufrecht im Sattel. Er trug einen abgegriffenen, alten Hut mit geradem Rand, und an seinem linken Ohr baumelte ein halbmondförmiger Anhänger an einem silbernen Ohrring.

An der Seite, an der er das Holzbein hatte, war der eiserne Steigbügel gegen einen Lederköcher ausgetauscht, in dem der Stelzfuß sicher ruhte.

Langsam ritten die beiden, der alte Mann und der Junge, durch die Indianeragentur. Wagen waren umgestürzt und reckten ihre zerschmetterten Räder zum Himmel. Hütten waren niedergebrannt, und ein langgestreckter Bau aus luftgetrockneten Adobeziegeln hatte kein Dach mehr; nur verkohlte Balken stachen noch in den kupferfarbenen Abendhimmel.

Bussarde stiegen mit schwerfälligen Flügelschlägen von umherliegenden Maultierkadavem auf und ließen sich auf rauchgeschwärzten Mauervorsprüngen nieder.

„Lass uns die Pferde tränken und weiterreiten“, sagte Pegleg. „Hier ist es mir zu still. Wenn an einem Ort wie diesem die Wölfe nicht mehr heulen, sind Indianer gewöhnlich nicht weit.“

„Ja, Sir!“, erwiderte Sandy.

Der alte Mann musterte ihn mit einem ernsthaften Zwinkern in den hellen Augen. „Du kannst mich ruhig Pegleg nennen“, gab er zurück. „Alle meine Freunde nennen mich so.“

Sie zügelten ihre Pferde vor die Brunnenmauer, und trotz seines Holzbeins schwang sich der alte Mann aus dem Sattel.

„Hilf mir!“, forderte er Sandy auf, und der Junge saß ebenfalls ab und trat an die hölzerne Seilwinde. Pegleg betrachtete ihn flüchtig. Sandy war mager, und die Hose und das Hemd, die er trug, waren zerlumpt und abgerissen. Seine Füße steckten in Mokassins. Flachsblondes Haar hing ihm in das schmale Gesicht. Der alte Mann fühlte Mitleid in sich aufsteigen.

Kreischend begann sich die Kurbel zu drehen, das Seil straffte sich, und Sandy konnte hören, wie der Eimer in der Tiefe des Schachtes hin und her schwankte.

„Der Brunnen ist verseucht“, murmelte Pegleg, als er den Eimer auf die Erde stellte. „Wahrscheinlich haben die Utes einen Hund erschlagen und da hinuntergeworfen.“

Dunkle, ölig schimmernde Spuren schwammen auf dem Wasser, und Pegleg stieß den Eimer zornig mit seinem Holzbein um.

Der alte Mann trat neben sein Pferd, zog die Winchester aus dem Sattelschuh und lud sie durch.

„Du wirst hier bei den Pferden bleiben“, sagte er zu Sandy, „während ich mich umsehe. Wenn du einen Schuss hörst, verstecke dich irgendwo und kümmere dich nicht um mich! Hast du verstanden?“

Sandy nickte, und Pegleg stakte mit seinem Holzbein schwerfällig durch die niedergebrannte Indianeragentur. Als er die Adoberuine betrat, erhob sich eine Wolke von Bussarden und Krähen mit rauem Geschrei aus den rauchgeschwärzten Mauern.

Die Pferde scheuten, und Sandy hatte Mühe, sie festzuhalten. Dicht an dicht saßen die Vögel auf den Mauerkronen, als warteten sie nur darauf, dass die Menschen diesen Ort wieder verließen.

Sandy tätschelte den Pferden noch immer die Hälse, um sie zu beruhigen, als Pegleg zurückkam. Wortlos schob er die Winchester wieder in den Scabbard, die lederne Gewehrhülle, löste seine Wasserflasche vom Sattelhorn, trank einen Schluck und wischte sich den Mund mit dem Handrücken.

„Da haben die Utes ganze Arbeit geleistet“, murmelte er, als er Sandy die lederumhüllte Blechflasche reichte. „Sie haben niemanden am Leben gelassen, nicht einmal die Hunde und Maultiere.“

Er hängte die Flasche, die Sandy ihm zurückgab, wieder an den Sattel, hob dann die herabhängenden Zügel seines Braunen auf und setzte seinen Fuß in den einen Steigbügel, um sich in den Sattel zu schwingen. Doch plötzlich verharrte er mitten in der Bewegung, und der Ausdruck seines faltigen Gesichts veränderte sich.

Sandy folgte seinem Blick und sah, wie Bussarde und Krähen von den östlich gelegenen, niedergebrannten Hütten aufstiegen. Lautlos glitten sie in die Höhe und begannen dort ihre Kreise zu ziehen.

Pegleg blieb einen Moment neben seinem Pferd stehen, die Hand am Sattelhorn, und seine Augen verfolgten die Vögel, dann zog er den Fuß hastig wieder aus dem Steigbügel.

„Komm, schnell!“, sagte er, und seine Stimme klang anders. So rasch er konnte, stolperte er, den Braunen am Zügel hinter sich herziehend, auf die Adoberuine zu, und Sandy folgte ihm mit seinem Indianerpferd.

Ohne ein Wort zu sprechen, leinte der alte Mann die beiden Tiere an einem herabgestürzten, verkohlten Dachbalken an.

„Schnell, zieh dein Hemd aus und wickle es deinem Pferd um die Nüstern“, befahl er dann. Er zog die Winchester aus dem Sattelschuh und warf sich hinter einem Mauervorsprung zwischen zertrümmertem und verbranntem Hausrat und leeren Fässern nieder. Sandy, der nun den kühlen Wind auf der bloßen Haut fühlte, kroch neben ihn.

Er wollte etwas sagen, doch eine Handbewegung Peglegs brachte ihn zum Schweigen. Gedämpfter Hufschlag näherte sich, irgendwo schnaubte ein Pferd, und Sattelzeug klirrte.

Mehrere Utes ritten zwischen den verbrannten Hütten hindurch und kamen näher. Sandy fühlte das Pochen seines Herzens auf dem weichen Sand, der den Boden bedeckte.

Offenbar kamen die Indianer geradewegs aus einem Kampf gegen die Armee, denn alle hatten gelbe Militärhalstücher um die braunen Hälse gewunden. Einer von ihnen trug den Truppenhut eines Kavalleristen, ein anderer hatte ein Truppenhemd übergestreift. Ihre Gesichter waren grell mit Farben beschmiert, und trotz des lächerlichen Aufzugs ging eine Wildheit von ihnen aus, die Sandy erschauern ließ.

„Nur ruhig“, flüsterte der alte Mann Sandy zu, während sein Zeigefinger nach dem Abzug der Winchester tastete. „Wenn wir uns nicht durch ein Geräusch verraten, bemerken sie uns vielleicht gar nicht.“

Einer der Utes kam bis auf zehn Schritte an ihr Versteck heran. Sandy ballte die Fäuste und biss sich auf die Lippen, als er sah, wie der Indianer sein Pferd zügelte.

Hochaufgerichtet saß er auf dem ungesattelten Rücken des Tieres und sah sich um. Sein weißbemalter Körper war nackt bis auf Lendenschurz, Mokassins und Patronengurt. Auf dem strähnigen, schwarzen Haar trug er einen Armeehut. Ein bemalter Büffelhautschild hing an einem langen Riemen an der Flanke seines Pferdes, und ein Militärgewehr lag in seiner linken Armbeuge.

In diesem Moment, als der Blick des Utes eben über die Mauer glitt, hinter der der alte Mann und der Junge lagen, vernahm Sandy einen Laut, der ihm einen Schauer über den Rücken jagte. Es war ein durchdringend scharfes, erregtes Rasseln. Sandy wandte den Kopf.

Aus einem der leeren, eisenbeschlagenen kleinen Fässer, kaum eine Armlänge von Pegleg entfernt, war eine Klapperschlange gekrochen. Nun lag sie wie ein verschlungenes, dickes, armlanges Stück Tauwerk dicht neben dem alten Mann. Ihr aufgerichtetes, horniges Schwanzende zitterte, und der flache Kopf, in dem die Augen wie Splitter von schillerndem Obsidiangestein wirkten, lag unbeweglich auf dem hässlichen, sandfarbenen Körper, bereit, wie von einer Stahlfeder geschnellt zuzustoßen.

Pegleg hätte die Schlange mit dem Kolben seiner Winchester töten können, doch das Geräusch und die Bewegung, die er dabei verursachen musste, würden ihn und den Jungen unweigerlich verraten haben. Erschlug er die Klapperschlange aber nicht, würde er selbst an ihrem Biss sterben.

Sandy sah Schweiß auf der faltigen Stirn des alten Mannes glänzen, als dieser den Kopf ein wenig zur Seite wandte, den Kautabak in die andere Backentasche schob, die Lippen spitzte und der Schlange einen dicken Strahl gelben Tabaksaftes genau in die kalten, lidlosen Augen spuckte. Sie zischte beleidigt und kroch in das Fässchen zurück.

Pegleg zwinkerte Sandy zu und ließ sich behutsam zurücksinken. Im gleichen Augenblick stieß der Ute seinem Pferd die stumpfen Fersen seiner Mokassins in die Weichen und ritt weiter. Der Hufschlag und die kehligen Stimmen der Indianer wurden leiser und verklangen in der Ferne. Bussarde und Krähen, die in einer schwarzen Wolke über den Ruinen gekreist hatten, kehrten auf die geschwärzten Mauern zurück, kämpften flügelschlagend um einen Platz und saßen dann stumm und in langen Reihen wartend da.

Pegleg lehnte seinen Karabiner gegen die Wand und stützte sich auf einen Ellenbogen.

„Es war gut, dass wir deinem Pony die Nüstern zugebunden haben“, sagte er. „Es ist ein Indianerpferd, und es hätte uns bestimmt durch sein Schnauben verraten, wenn es die Pferde der Utes gewittert hätte. Aber nun, glaube ich, ist es besser, wenn du dein Hemd wieder anziehst, denn wir haben noch einen weiten Weg vor uns, und die Nächte in den Bergen sind kalt.“

Im Lager der Mustangfänger

„Hier oben sind wir in Sicherheit“, brach Pegleg das Schweigen, als sie durch die düstere Schlucht ritten. „Die Utes meiden diesen Ort selbst im hellen Mittagssonnenlicht.“

Sie waren lange durch die Nacht geritten, und Sandy war so müde, dass er kaum die Augen offenhalten konnte. Trotzdem hatte er sich bemüht, wach zu bleiben, denn ihr Weg führte sie zwischen hoch aufragenden Felsentürmen und gefährlichen Abgründen hindurch. Nur mühsam konnten die Hufe der Pferde in Geröll und auf nacktem, abschüssigem Felsen Halt finden; ein einziger Fehltritt hätte Pferd und Reiter in die Tiefe stürzen lassen.

Nun war es Mitternacht, und der dunkle, eisenfarbene Himmel rastete auf den weißen Felszinnen zu beiden Seiten der Schlucht. Starr und unheimlich ragten ringsumher vom Sturm halbzerstörte Begräbnisgerüste, die die Utes für ihre toten Häuptlinge errichtet hatten, ins fahle Mondlicht. Diese Gerüste bestanden aus vier Pfählen und einer hölzernen Plattform, auf der der Tote, in eine Büffelhaut gehüllt, beigesetzt wurde. Gebleichte Schädel von Büffeln und Pferden hingen an den Pfosten, und Lanzenschäfte mit verrotteten Federn ragten aus aufgetürmten Steinhügeln. Schaurig klang das Heulen eines Wolfes durch die Nacht.

„Seit undenklichen Zeiten bestatten die Utes hier ihre Häuptlinge“, sagte Pegleg. „Nur zu diesem Zweck kommen die Indianer hier herauf; sonst meiden sie diese Schlucht, weil sie fürchten, die Geister der Toten in ihrer Ruhe zu stören. Hier gibt es nur Wölfe, Taranteln und Bussarde.“

Im Schritt ritten sie weiter, und das Klirren der beschlagenen Pferdehufe weckte einen Widerhall aus den Tiefen der unheimlichen Schlucht. Plötzlich aber wichen die Felswände zu beiden Seiten zurück, und eine weite Mesa, eine Hochebene, öffnete sich vor den Reitern.

Horstartige Stände sturmzerzauster Schwarzkiefern raunten und flüsterten leise im Wind, der lange Staubfahnen wie Nebel dicht über dem Boden dahintrieb. Ein matter Lichtschimmer stach durch die Dunkelheit.

„Nevada ist schon zurück“, murmelte Pegleg. Sandy sah im Mondlicht zwei weitläufige Korrale und hinter den Gattern die bewegten Schatten von Pferden. Er hörte ihr Schnauben und dann das plötzliche Dröhnen der Hufe, als die Tiere davongaloppierten.

Ein aus Balken errichtetes Haus, dessen Dach aus zähen, grasbewachsenen Erdschollen bestand, erhob sich wie ein Hügel auf der Mesa.

„Nevada!“, rief Pegleg und richtete sich im Sattel auf. Die Tür des Blockhauses öffnete sich, und die dunkle Gestalt eines Mannes stand im herausströmenden Licht auf der Schwelle.

„Das ist mein Partner Nevada Jones“, sagte Pegleg zu Sandy, während sie absaßen. „Komm, hilf mir, die Pferde abzusatteln und in den Korral zu treiben, und wirf meinen Sattel über den Sägebock dort drüben.“

Sandy half dem alten Mann, der das Gatter geöffnet hatte, die beiden Pferde in die Umzäunung zu führen und das Gatter wieder zu schließen.

„So“, sagte Pegleg und wischte die Hände an seinem Schaffellmantel ab, „jetzt wollen wir essen gehen. Du musst hungrig sein. Wir haben ja nur ein paar Bissen gehabt.“

Sandy warf einen scheuen Blick zur Blockhütte hinüber, doch der alte Mann bemerkte es nicht oder wollte es nicht bemerken. Er warf Satteltaschen und Zaumzeug über die Schulter, klemmte seine Deckenrolle unter den Arm und griff nach der Winchester. Dann stakte er schwerfällig zur Hütte hinüber, wobei er mit dem Holzbein bei jedem Schritt weit ausholte.

Sandy griff nach dem einfachen Lederzügel, den er seinem Pferd abgestreift hatte, und folgte Pegleg. Nahe dem Blockhaus sah er in der Dunkelheit einen flachen, sandigen Erdhügel, über den der Schatten eines roh zusammengezimmerten Holzkreuzes fiel.

Scheu blieb er auf der Schwelle der Hütte stehen, doch der alte Mann schob ihn einfach mit einer Hand in den niederen Raum hinein und schloss mit der anderen die Tür.

Die Blockhütte wurde vom Flammenschein aus der gemauerten Feuerstelle erhellt. An den Wänden hingen Zaumzeuge, Lassorollen, Gewehre, indianische Decken und ein riesenhaftes graues Wolfsfell. Im rückwärtigen Teil des Raumes gab es zwei Lagerstätten, auf denen zusammengerollte Wolldecken lagen, und um den Tisch standen rohgezimmerte, mit Ziegenleder bezogene Hocker.

Ein Geruch von brennendem Kiefernholz und der Duft von gebratenem Fleisch, frischem Maisbrot und kochendem Kaffee erfüllten den Raum. Sandys Magen krampfte sich vor Hunger zusammen.

Der Mann, den Pegleg Nevada Jones genannt hatte, stand neben der Feuerstelle. Er wandte sich um, als die Tür zufiel.

Er war groß und von einer sehnigen Hagerkeit, wie ein Wolf nach einem langen, harten Winter. Sein Gesicht war scharf geschnitten, und er hatte grüne Augen, Augen, wie sie Sandy noch bei keinem Mann gesehen hatte. In ihrer Tiefe schien ein schwelendes Feuer zu glimmen.

Sein Blick blieb an Sandy hängen. „Wer ist der Junge?“, fragte er, und seine Stimme klang rau.

Pegleg warf seinen Hut auf den Tisch und zog seinen Schaffellmantel aus. „Er heißt Sandy“, antwortete er. „Ich habe ihn für eine Decke und eine Flasche Whisky von einem Ute gekauft. Er versteht sich gut auf Pferde und könnte uns beim Mustangfang helfen.“

Der Mann neben der Feuerstelle wandte dem alten Mann und dem Jungen den Rücken zu und stieß einen eisernen Schürhaken in die Glut.

„Du weißt, wie Indianer sind“, sagte er. „Was sie dir heute geben, wollen sie morgen zurückhaben. Hast du nicht gehört, was in den letzten Tagen geschehen ist? Alle Utes zwischen dem Colorado und der Sierra Nevada sind im Aufstand begriffen. Es heißt, sie hätten sämtliche Indianeragenturen zwischen dem Weißen Fluss im Osten und dem Tal des Todes im Westen niedergebrannt. Jetzt ziehen sie nach Norden, um gegen die Truppen General Mackenzies zu kämpfen; und sie werden die Soldaten bis auf den letzten Mann vernichten, wenn sie es schaffen können.“

„Ich weiß!“, nickte Pegleg, und der halbmondförmige Silberanhänger an seinem Ohrring klirrte. „Die Agentur am Sand-Pass ist ebenfalls niedergebrannt.“

„Man sagt, die Kämpfe hätten mit einem Massaker am Weißen Fluss begonnen“, fuhr Nevada Jones fort. „Es soll Streitigkeiten gegeben haben, weil der Agent die für die Indianer in der Reservation bestimmten Nahrungsmittel auf eigene Rechnung an weiße Siedler und Goldsucher verkauft hat. Es kam zu einer Hungersnot unter den Utes, und als der Aufstand losbrach, töteten sie jeden Weißen in der Agentur, und das gleiche Schicksal widerfuhr einer Kavallerieeskadron, die von Fort Fred Steel ausgeschickt wurde. Sie geriet in einen Hinterhalt der Utes und wurde vernichtet. Die Indianer töten alles, was zwei Beine und eine weiße Haut hat. Und nun bringst du diesen Jungen her.“

„Die Utes wissen nicht, wo sie uns finden können“, erwiderte Pegleg. Er schnallte seinen Revolvergurt ab, setzte sich auf einen Hocker, streckte die Beine, das gesunde und das hölzerne, weit von sich und seufzte.

„Wir haben genug Vorräte, um zu dritt durch den Winter zu kommen“, sagte er nach einer Weile. „Und wenn erst Schnee fällt, wird der Indianeraufstand von selbst zusammenbrechen, weil die Utes dann allein schon mit der Nahrungssuche genug zu tun haben werden. Und der Junge versteht viel von Pferden und wird uns eine große Hilfe sein.“

Er nahm den Priem aus dem Mund und warf ihn ins Feuer. „Und nun lass uns essen“, knurrte er.

*

Sie aßen schweigend. Es gab geschmortes Kaninchenfleisch in einer Soße aus mexikanischem Rotwein und scharfem, rotem Chili-Pfeffer, in der wilde Kichererbsen schwammen. Als Sandy seinen Hunger gestillt, den letzten Bissen gegessen und den letzten Schluck Kaffee getrunken hatte, gab ihm Pegleg ein Schaffell und ein paar Decken und deutete mit dem Daumen in den rückwärtigen Teil des Raumes.

„Mach dir dort ein Lager zurecht“, sagte er mit einem gutmütigen Zwinkern. „Wir haben, weiß Gott, einen harten Tag hinter uns, und du musst müde sein. Leg dich hin und schlaf!“

Sandy legte das Schaffell auf den gestampften Lehmfußboden und breitete eine Decke darüber. Er hüllte sich in die zweite, streckte sich aus und bettete sein Gesicht auf einen Arm. Doch obwohl er so müde war, dass jeder Muskel seines Körpers schmerzte, konnte er nicht schlafen. Er lag wach in seinen Decken und lauschte dem Gespräch der beiden Männer.

Nevada war aufgestanden und an die Feuerstelle getreten, um mit dem Eisenhaken frisches Holz in die Glut zu schieben.

„Warum willst du es nicht mit dem Jungen versuchen?“, fragte Pegleg. „Mit meinem Holzbein tauge ich nicht mehr zum Mustangfang, der Junge aber könnte an meine Stelle treten.“

„Der Junge.“ Nevada betrachtete nachdenklich die rauchende Spitze des Schürhakens. „Du hättest ihn nicht hier heraufbringen dürfen, Pegleg.“

„Sieh dir einmal seinen Rücken an“, entgegnete der alte Mann murmelnd. „Die Pferdepeitsche des Utes hat deutlich sichtbare Zeichen hinterlassen. Ich dachte mir, er sei hier oben bei uns besser aufgehoben. Was würde denn mit ihm geschehen, wenn der Aufstand der Utes von der Armee niedergeschlagen wird? Es wäre nicht das erste Mal, dass weiße Gefangene von den Indianern getötet werden, weil die Soldaten kommen.“

„In Wirklichkeit hast du ihn hierhergebracht, damit er Jacks Stelle einnimmt, nicht wahr?“

„Mag sein, dass ich auch daran gedacht habe“, gab Pegleg zu.

„Das hättest du nicht tun sollen, Pegleg“, sagte Nevada, und seine Stimme klang, als sei er plötzlich sehr zornig. „Du weißt, ich will nichts mehr davon hören. Aber das hast du vielleicht vergessen.“

„Es fällt mir schwer, überhaupt etwas zu vergessen“, antwortete der alte Mann. „Und dir geht es nicht anders, denn wenn du alles, was gewesen ist, vergessen hättest, würdest du nicht immer noch den schwarzen Wildhengst jagen.“

„Es wäre besser, du würdest jetzt schweigen, Pegleg“, sagte Nevada gepresst. „Ich will nichts mehr davon hören!“

„Und wenn du noch so beharrlich darüber schweigst“, versetzte Pegleg, „so wird dein Schweigen das Geschehene nicht ungeschehen machen.“

Nevada sah ihn an, und in seinem vom Feuer beleuchteten Gesicht zuckte und arbeitete es. Er warf den Schürhaken klirrend neben den Kamin, nahm seine pelzgefütterte Jacke und seinen Revolvergurt von einem Wandhaken und verließ stumm die Hütte.

Pegleg schüttelte den Kopf, als die Tür hart ins Schloss fiel, dann stemmte er sich an der Tischkante hoch und stelzte schwerfällig zu seiner Lagerstätte. Während er seine Decken entfaltete, betrachtete er den Jungen aus den Augenwinkeln.

„Du schläfst noch nicht“, brummte er. „Du brauchst die Augen nicht so krampfhaft geschlossen zu halten; darauf falle ich nicht herein. Du hast also alles mit angehört, nicht wahr?“

Sandy öffnete die Augen und setzte sich auf. Die trockene Schafhaut knisterte wie Pergament unter ihm. Pegleg ließ sich auf dem Rand seiner Pritsche nieder und streckte Sandy sein gesundes Bein hin.

„Hilf mir, den Stiefel auszuziehen!“, bat er. „Ich bin alt und unbeweglich, und mit dem Holzbein finde ich nirgendwo Halt. Wo immer ich es hinsetze, scheint der Boden glatt zu sein.“

Sandy griff nach dem schweren, staubbedeckten Armeestiefel und zog aus Leibeskräften.

„Du hast also alles gehört“, sagte Pegleg, als er den Stiefel endlich los war, und rieb sich den Fuß.

„Ja, Pegleg!“, gestand Sandy ehrlich. „Aber was ich gehört habe, konnte ich nicht verstehen.“

Ein bekümmertes Lächeln stahl sich in das runzlige, faltige Gesicht des alten Mannes.

„Das glaube ich dir, mein Junge“, erwiderte er. „Nichts ist schwerer zu verstehen als das Herz des Menschen. Eines Tages werde ich dir eine Geschichte erzählen, und dann wirst du alles, was du heute Nacht gehört hast, begreifen. Aber nun leg dich wieder hin. Es ist lange nach Mitternacht, und gute Christenmenschen schlafen um diese Zeit.“

Er schnallte sein Holzbein ab und ließ sich mit einem Seufzer auf sein Lager fallen.

„Hast du jemals gesehen, wie Mustangs gefangen und zugeritten werden?“, fragte er.

Sandy kroch wieder zwischen seine warmen Decken.

„Ich habe gesehen, wie die Utes wilde Pferde zähmen.“ Er legte sein Gesicht auf den Arm. „Sie durchbohren einem Mustang die Nüstern mit einem Messer, ziehen eine Lederschnur durch und verknoten sie so, dass das Tier nicht genug Luft bekommt, um gegen den Reiter zu kämpfen.“

„Es gibt andere, weniger grausame Arten, Mustangs zuzureiten“, murmelte Pegleg. „Du wirst lernen, wie weiße Pferdefänger Tiere fangen und zähmen. Ein Mann muss dabei schwer arbeiten und hart kämpfen. Aber das ist nicht mehr als recht und billig, denn er nimmt dem Tier ja seine Freiheit.“

Beide schwiegen eine Weile, und nur das Knistern der Flammen im Kamin war zu hören. Dann richtete sich Sandy auf einem Ellenbogen auf.

„Pegleg!“, sagte er.

„Was ist?“

„Wer war Jack?“

Der alte Mann wandte sein Gesicht dem Jungen zu, und seine Augen schimmerten merkwürdig im Feuerschein. Er schwieg lange, und es schien, als müsste er erst über die Antwort nachdenken.

„Jack?“, erwiderte er schließlich, und seine Stimme schien zu zittern. „Jack war Nevadas Junge, Sandy. Er war sein Sohn.“

*

Die Herbsttage waren klar und warm. Pegleg nahm Sandy auf lange Ritte mit, um ihm die unübersehbaren Herden wilder Pferde zu zeigen, die in den geschützten Bergtälern weideten.

Sandy lernte von dem erfahrenen alten Pferdefänger alles, was es über Mustangs zu wissen gab. Die Tiere bewegten sich meist in Manadas, Gruppen zwischen sechs und vierzig Hengsten, Stuten und Fohlen, und die jeweils älteste und erfahrenste Stute führte die Herde. Da gab es Pferde, die noch nie einen Sattel auf dem Rücken gespürt hatten, aber auch andere, die schon einmal gezähmt worden waren und sich dann doch wieder den wilden Mustangs angeschlossen hatten. Diese Tiere wurden Arenajos genannt. Sie waren die Lieblingsbeute der Pferdefänger, denn sie brauchten nicht erst gezähmt und an Sattel und Zaumzeug gewöhnt zu werden, bevor man sie verkaufte.

Oft, wenn die beiden, der alte Mann und der Junge, an den hellen Abenden an einem versteckten Lagerfeuer saßen, erzählte Pegleg von den sagenhaften Mustanghengsten, die so stark, schnell und geschickt waren, dass kein Mann sich rühmen konnte, ihnen das Lasso übergeworfen zu haben.

Der wildeste und gefährlichste von allen aber war ein Hengst, schwarz wie eine mondlose Nacht. Mesteneros, mexikanische Mustangjäger, hatten ihm den Namen „El Malo“ gegeben, was „Der Böse“ bedeutete. Als Pegleg von ihm erzählte, wurde sein Gesicht ernst und traurig, und gleich darauf erzählte er von anderen Pferden. Sandy fühlte sehr wohl, dass es mit diesem Mustang eine besondere Bewandtnis hatte, aber eine unerklärliche Scheu hielt ihn davon ab, Fragen zu stellen.

Nevada blieb unzugänglich und schweigsam wie in jener Nacht, in der Sandy ihn zum ersten Mal gesehen hatte. Doch oft, wenn er beobachtete, wie der Junge lernte, mit dem Lasso umzugehen, zerrissenes Zaumzeug zu flicken und Pferde zu striegeln, trat ein seltsames Lächeln auf sein Gesicht, und dann schien die Einsamkeit, die ihn umgab, noch größer zu werden.

Abends, wenn Feuer im Kamin prasselte und draußen, in den Bergen, die Wölfe heulten, erzählte Pegleg von jener Zeit, als er noch Mastersergeant bei der Kavallerie gewesen war.

„Einmal, als ich einen Melderitt mitten in einem heulenden, weißen Schneesturm unternehmen musste“, sagte er eines Abends und schob seinen Kautabak in die andere Backentasche, „geriet ich in eine Comanchenhorde hinein, denn der Schnee fiel so dicht, dass ich kaum meinen eigenen Sattelknauf erkennen konnte. Eine Comanchenkugel traf mein Pferd, und es brach zusammen. Ich zog meinen Karabiner aus dem Sattelschuh, bereit, mich bis zur letzten Patrone zu verteidigen. Ich kämpfte, solange meine Munition reichte, doch plötzlich saß ich da und hatte nur noch leere Patronenhülsen in der Hand, und hinter jedem Felsen und jeder Schneeverwehung tauchten die Adlerfedern dieser roten Halsabschneider auf. Ja, es müssen an die hundert Krieger gewesen sein.“

„Und wie bist du ihnen entkommen, Pegleg?“ fragte Sandy atemlos.

Der alte Mann streckte behaglich beide Beine, das gesunde und das hölzerne, von sich und ließ genussvoll eine Minute in tiefem Schweigen verstreichen.

„Überhaupt nicht“, zwinkerte er dann. „Ich wurde erschossen und skalpiert.“

*

Einige Tage danach brachen sie auf, um Mustangs zu fangen, denn vor dem Einbruch des Winters wollten Nevada und Pegleg noch eine zehnköpfige Herde nach Fort Halleck treiben. Sie sollte dort verkauft werden. Die Armee hatte zu allen Zeiten Bedarf an guten Pferden.

Sie sattelten ihre Pferde, und Pegleg schnallte seinen einzelnen Sporn am Stiefel fest. Er trug stets nur diesen einen Sporn, denn an seinem Holzbein konnte er den zweiten nicht befestigen. Doch er pflegte mit grimmigem Humor zu sagen, dass die linke Hälfte seines Pferdes ohnehin folgen müsse, wenn er die rechte ansporne.

Die kleine Herde kam im Frührot des Morgens an die Wasserstelle. Es waren zwei Hengste, ein halbes Dutzend Stuten und ein Fohlen. Der Himmel flammte rasch in dem zunehmenden Licht auf, und es wurde heller.

„Wir holen uns die beiden braunen Stuten und den jungen Pinto-Hengst“, sagte Nevada, während er sich im Sattel vorbeugte und die Lassorolle zur Hand nahm. „Wenn wir sie nicht gegen die steile Hügelflanke im Norden drängen können, entkommen sie uns. Was meinst du, werden wir für sie bekommen, Pegleg?“

Der alte Mann zog ein Paar vom Lasso glattgescheuerte Lederhandschuhe an.

„Fünfundzwanzig Dollar für jede der beiden Stuten. Der Hengst bringt vielleicht dreißig.“

In weitem Halbkreis ritten sie auf die Herde zu. In der Stille des windlosen Morgens hörten die Mustangs sie kommen. Die zum Wasser gesenkten Köpfe hoben sich, und die Ohren begannen zu spielen. Die beiden Hengste scharrten mit den Hufen im Sand.

Nevada und Pegleg setzten die Sporen ein, und auch Sandy gab seinem Pferd die Zügel frei und jagte auf die Mustangs zu, die nach Norden flohen und sich am Fuß des steilen Hanges zusammendrängten. Dann löste sich die Herde auf und galoppierte auseinander.

Sandy hatte nur Augen für den Pinto-Hengst, der so dicht an ihm vorbei jagte, dass er ihn fast berührte. Mit ausgestreckter Hand streifte ihm Sandy die Schlinge über den Kopf. Der Mustang stürmte weiter, und Sandys Pferd wurde vom Ruck des sich straffenden Seils fast von den Beinen gerissen. Der Junge verlor einen Steigbügel und klammerte sich am Sattelhorn fest.

Mit schrillem Wiehern stürzte der Wildhengst und wälzte sich in einer Staubwolke auf der Erde. Dann kam er wieder auf die Beine, bäumte sich auf und schlug mit den Vorderhufen nach dem Seil, dessen Schlinge sich immer fester um seinen Hals zusammenzog. Toll vor Angst und Zorn, versuchte er Sandys Pferd anzugreifen.

Nevada schwang sich aus dem Sattel und lief mit seinem zweiten Lasso herbei. Als der Mustang an ihm vorüberkam, schleuderte er die Schlinge über den Boden. Der Hengst trat mit dem rechten Vorderlauf hinein. Nevada riss am Seil, und das Fußgelenk war gefangen. Nun rannte Nevada hinter dem Tier her, warf das Lasso über den Pferderücken, packte es an der anderen Seite und zog es mit einem Ruck straff. Das Bein des Hengstes knickte ein, und der Huf wurde bis zu den Rippen hochgezogen.

Hand um Hand arbeitete sich der Mann am Lasso an den Mustang heran, der sich auf drei Beinen schnaubend drehte, den Kopf wandte und Nevada mit seinen starken Zähnen zu packen versuchte. Geschickt wich Nevada aus, hob einen Fuß, setzte dem Tier den Stiefelabsatz in die Flanke und stieß hart zu, während er mit seinem ganzen Gewicht am Seil hing.

Mit einem verzweifelten Wiehern fiel der Hengst schwer auf die rechte Seite. Seine scharfkantigen Hufe verfehlten Nevada nur um Haaresbreite, als dieser blitzschnell eine weitere Schlinge aus dem Lasso formte, sie über die Hinterbeine des Pferdes warf, anzog und verknotete. Nun war der Mustang hilflos. Wild schlug sein Kopf auf den Boden, und der Atem aus seinen Nüstern ließ kleine Wolken des hellen Tonstaubs von der Erde steigen.

Nevada wischte sich Staub und Schweiß aus dem Gesicht, und Sandy, der dem Kampf zwischen dem Mann und dem Pferd wie gebannt zugesehen hatte, bemerkte jetzt erst, dass Pegleg die beiden Stuten gefangen hatte. Die übrigen Tiere der Herde waren entkommen.

„Ein guter Fang“, sagte Nevada schweratmend. „Wir lassen den Hengst liegen, bis er sich beruhigt hat, dann verbinden wir ihm die Augen und reiten mit ihm zurück.“

„Die beiden Stuten sind Arenajos“, hörte Sandy den alten Mann sagen. „Sie tragen beide Brandzeichen an den Flanken. Sie werden uns wenig Mühe machen.“

Sandy stieg aus dem Sattel, um sein Lasso vom Hals des Hengstes zu lösen, und streichelte dabei besänftigend das schwarz und weiß gefleckte Fell. Doch das Pferd lag keuchend und mit weitgeöffneten Augen da, als bemerkte es ihn überhaupt nicht.

Der Hengst wütete eine halbe Nacht in dem Korral, in den er gebracht worden war. Seine Hufe hämmerten und dröhnten gegen das Gatter, bis seine Kraft schließlich nachließ. Als Sandy und Pegleg am nächsten Morgen zu ihm gingen, stand er mit hängendem Kopf und schweißdunklen, zitternden Flanken da, und seine Ohren bewegten sich kaum, um die quälenden Fliegen zu verscheuchen.

Den ganzen Tag über blieb Sandy in der Nähe des Korrals und sprach leise mit dem Hengst. Am folgenden Morgen fing Nevada den Mustang mit dem Lasso ein, und er musste seine ganze Kraft aufwenden, um ihn ans Gatter zu binden. Vorsichtig sattelte er ihn, wobei er Zaumzeug und Satteldecke ein paar Mal über die Nüstern des Hengstes streifte, damit sich das Tier an den Geruch gewöhnen konnte. Fünf Mal versuchte er, den schweren McClellan-Sattel auf den Rücken des Mustangs zu heben, bevor es ihm gelang. Mit scheu verdrehten Augen stand das Tier da, während Nevada den Bauchgurt festzog.

Dann kletterte Nevada auf das Gatter, um von dort in den Sattel zu springen. Schnell fuhr er mit den Stiefeln in die Steigbügel, und im gleichen Augenblick löste Pegleg das Seil.

Wie ein Bogen krümmte sich der Rücken des Mustangs unter dem Reiter. Zwar war das Pferd noch jung und hatte seine volle Kraft noch nicht erreicht, doch es kämpfte verzweifelt. Mit allen vier Beinen sprang es gleichzeitig in die Luft, wobei es seinen Körper verdrehte wie ein großer Fisch, der aus dem Wasser springt.

Nevada wurde im Sattel hochgeschleudert und klammerte sich mit den Schenkeln fest, während er die Zügel so kurz wie möglich zu nehmen versuchte. Es war ein Kampf auf Leben und Tod, denn wenn er stürzte, würden ihn die Hufe des Hengstes zertrampeln.

Plötzlich begann sich das Pferd auf der Stelle zu drehen, und gleich darauf krachte seine rechte Flanke mit furchtbarer Wucht gegen das hölzerne Gatter. Im letzten Moment gelang es Nevada, aus dem Steigbügel zu kommen, bevor sein Bein zwischen Pferd und Gatter gebrochen wurde. Er verlor fast die Zügel, schwankte im Sattel, hielt sich aber, obwohl sich der Mustang mit gekrümmtem Rücken wie rasend im Kreis drehte.

Auf einmal fiel der Mustang auf alle vier Hufe zurück und blieb stehen. Sein Atem pfiff, Schaum troff in großen Flocken von seinen Lefzen, und seine schweißnassen Flanken zitterten vor Anstrengung. Er leistete Nevada keinen Widerstand mehr, als dieser ihn zum Zaun lenkte und dort aus dem Sattel stieg. Pferd und Reiter waren vollkommen erschöpft. Nevada lehnte sich gegen das Gatter und wischte sich den salzigen Schweiß aus den Augen.

„Das hast du gut gemacht!