2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EK-2 Publishing

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Rauchende Colts und echte Männer! Entdecken Sie jetzt die historische Western-Reihe „Das Gesetz des Westens“

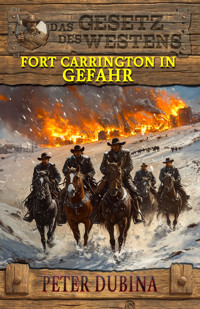

Klappentext: Nachdem Friedensverhandlungen mit den Häuptlingen der Sioux gescheitert sind, droht ein gewaltiger Krieg auszubrechen. Die weißen Soldaten beschließen daraufhin, mithilfe von Goldgräbern und Büffeljägern ein neues Fort zu errichten. Doch ehe sie sich versehen, machen die sieben großen Sioux-Stämme ihre Drohung wahr. Mit einer blutrünstigen Attacke wollen sie Fort Carrington in die Knie zwingen …

Über die Reihe Das Gesetz des Westens: Freuen Sie sich regelmäßigaufdie spannendsten Western-Abenteuer diesseits des Mississippi!

EK-2 Publishing hat für „Das Gesetz des Westens“ die ganz großen Koryphäen des Western-Genres versammelt. Alfred Wallon, Peter Dubina und viele weitere Autoren katapultieren sie direkt ins Geschehen und bescheren Ihnen ein unvergessliches Leseerlebnis.

Laden Sie Ihren Revolver und satteln Sie Ihren Hengst, denn es geht auf eine spannende Reise in den rauen Wilden Westen!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Peter Dubina

Fort Carrington in Gefahr

Historische Western-Reihe „Das Gesetz des Westens“

EK-2 Militär

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein kleines Familienunternehmen aus Duisburg und freuen uns riesig über jeden einzelnen Verkauf!

Mit unserem Label EK-2 Militär möchten wir militärische und militärgeschichtliche, sowie historische Themen sichtbarer machen und Leserinnen und Leser begeistern.

Vor allem aber möchten wir, dass jedes unserer Bücher Ihnen ein einzigartiges und erfreuliches Leseerlebnis bietet. Daher liegt uns Ihre Meinung ganz besonders am Herzen!

Wir freuen uns über Ihr Feedback zu unserem Buch. Haben Sie Anmerkungen? Kritik? Bitte lassen Sie es uns wissen. Ihre Rückmeldung ist wertvoll für uns, damit wir in Zukunft noch bessere Bücher für Sie machen können.

Schreiben Sie uns: [email protected]

Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!

Ihr Team von EK-2 Publishing

Fort Carrington in Gefahr

von Peter Dubina

Eine Kavalleriepatrouille ritt mit klirrenden Säbelscheiden am Fuß des Hügels entlang, der sich in eine enge Windung des sonnenschimmernden Flusses schmiegte. Die Flanken der Pferde waren noch nass und dunkel vom Wasser der Furt. Staubbedeckt und müde hockten die Soldaten in ihren Sätteln.

Doch als sie nach rechts auf das riesige Indianerlager zu schwenkten, das sich zwischen ihnen und dem Fort ausbreitete, richteten sich die erschöpften Männer in den Steigbügeln auf. Ihre Hände tasteten mechanisch nach den Karabinern, die in Lederschlingen an den Sattelhörnern hingen. Der Sergeant, der die Patrouille führte, öffnete das Revolverhalfter und ließ seine Rechte auf dem Kolben des Dragonercolts ruhen.

Die beiden Reiter, die auf der Hügelkuppe hielten, beobachteten die Soldaten genau. Portugee Philips, der schwarzbärtige Pelzhändler, schlang die Zügelleinen seiner schwerbeladenen Maultiere um das Sattelhorn, schob seine Waschbärenmütze aus der Stirn und kratzte sich den Bart.

„Kein Wunder, dass die Soldaten unruhig sind, Bud“, sagte er zu dem Jungen, der sein Pferd neben ihm hielt. „Dort unten sind wenigstens zweitausend Krieger versammelt. Wenn ich den Rauch so vieler Siouxzelte sehe, fängt stets mein Skalp zu jucken an.“

Bud blickte stumm auf das Gewirr der Tipis hinunter, das sich am Ufer des Laramie River entlang zog.

Ja, Portugee Philips hatte recht: das war das größte Indianerlager, das er je gesehen hatte.

Der Sommer des Jahres 1866 war hereingebrochen, und die Sioux waren zusammen mit ihren Verbündeten, den Cheyenne und Arapahoes, nach Fort Laramie gekommen, um über einen neuen Friedensvertrag zu beraten.

Überall brannten Lagerfeuer, und dünne Rauchsäulen stiegen in den klaren, blauen Himmel. Zwischen den Büffelhautzelten war ein Gewirr von Kriegern, Squaws und ganzen Herden von Pferden zu sehen. Kinder schrien, und magere Indianerhunde stoben kläffend den beiden Reitern entgegen, die nun mit ihren Lastmulis die Hügelflanke herabritten.

Bud fühlte sich recht seltsam, als er neben dem Pelzhändler durch die Gassen des Zeltlagers ritt. Er hatte so lange unter den Sioux gelebt, dass ihm ihr Lager vertrauter war als die „Soldatenstadt“, wie die Prärieindianer Fort Laramie nannten.

Der eigenartige, scharfe Geruch, der allen Büffelhauttipis eigen ist, wurde vom Sommerwind über die Ebene getragen.

Plötzlich erscholl der helle Schrei einer Squaw, die neben einem der Zelte auf der nackten Erde kniete und eine Bisonhaut mit einem Knochenschaber bearbeitete. Für einen Augenblick schien jedes Geräusch in dem riesigen Lager zu ersterben, doch dann brach ein Aufruhr los. Überall griffen Siouxkrieger nach ihren Waffen und liefen zu den Pferden.

Portugee Philips zog seinen fuchsroten Hengst herum,

und Bud folgte seinem Beispiel. Jenseits der letzten Tipis, wo das Land meilenweit unter einem Teppich blühender Prärieastern lag, war auf einem flachen Hügelrücken eine Reiterkavalkade aufgetaucht. Der Widerschein der erbarmungslos herabbrennenden Sonne flammte auf den Gewehrläufen.

Portugee Philips richtete sich in den Steigbügeln auf und beschattete die Augen mit der Hand. „Hoho!“ murmelte er überrascht. „Das sieht ja aus, als wollten Jim Bridger und seine Shoshonen-Freunde mitten in das Lager ihrer Todfeinde reiten.“

Etwa fünfundzwanzig Reiter, die eine lange Reihe von Packpferden mit sich führten, kamen den Hügelhang herab. Die meisten von ihnen waren Indianer, doch einer der beiden Männer, die an der Spitze der Kavalkade ritten, war ein Weißer mit flammendrotem Bart.

„Bei Gott, es ist der alte Jim Bridger“, nickte Portugee Philips, als sich die Reiter näherten. „Und der Shoshone an seiner Seite ist Häuptling Washakie.“

Bud wandte sich hastig im Sattel um, als hämmernder Hufschlag die Erde erzittern ließ. Die ersten Sioux hatten sich auf ihre Pferde geworfen und jagten zwischen den Tipis hervor.

Der Sommerwind bewegte die schneeweißen Adlerfedern in den Haaren der Reiter. Einige der Krieger trugen Fellhauben, aus denen krumme Büffelhörner ragten. Die Sonne leuchtete auf bemalten, federbehangenen Schilden, Lanzenspitzen und Gewehrläufen.

Bud kannte so manchen dieser wilden Reiter. Es waren

Hunkpapas, Krieger des wildesten und gefürchtetsten aller sieben Stämme der Siouxnation, und er hatte mit seinem Vater lange unter ihnen gelebt. Im Nu hatten sie zwischen ihrem Lager und den Shoshonen einen undurchdringlichen Riegel gebildet, denn seit undenklichen Zeiten herrschte eine erbitterte Feindschaft zwischen diesen beiden Stämmen. Die Sioux sahen in den Shoshonen, die niemals gegen die Weißen gekämpft hatten, Verräter.

Doch dann, noch bevor Washakies Krieger ihre Pferde zügeln konnten, trieb ein einzelner Sioux sein bemaltes Pony vorwärts.

Bud sah, wie er den kurzen Kriegsbogen über den Kopf hob, und hörte, wie er mit schriller Stimme den auf schnaubenden Reittieren haltenden Stammesgenossen etwas zurief.

Er zog einen Pfeil aus dem Rehlederköcher, legte ihn auf die Sehne und stieß seinem Pferd die stumpfen Mokassinfersen in die Weichen. Aus dem Stand heraus sprang das Tier in Galopp, und wie das Heulen eines Steppenwolfes stieg der Kriegsschrei des Sioux zum Himmel.

Die Shoshonen, die hinter Jim Bridger und Washakie hielten, wurden unruhig. Einige hoben ihre Gewehre und versuchten ihre Pferde voranzutreiben, doch eine kurze Handbewegung Washakies genügte, sie zurückzuhalten. Der Häuptling hob mit der Rechten seine Winchester in Schulterhöhe und lud sie durch.

Dann stieß er seinem Pinto die Fersen in die Weichen

und ritt ganz allein, im Angesicht von Hunderten feindlicher Sioux, den Karabiner im Anschlag, dem tobenden Krieger entgegen.

„Wenn Washakie den Sioux vom Pferd schießt, kommt es zu einem Blutbad, und es ist vorbei mit den Friedensgesprächen“, stieß Portugee Philips hervor, und seine Stimme klang zornig. „Und nicht nur mit den Friedensgesprächen, sondern auch mit unserem Pelzhandel. Dieser junge Narr von einem Sioux möchte sich eine Adlerfeder verdienen, indem er Washakie im Zweikampf tötet. Hier, Junge, nimm die Zügel!“

Er warf Bud die langen Zügelleinen der Maultiere zu und trieb sein Pferd vorwärts.

Bevor Bud den Mund auftun konnte, jagte der Pelzhändler bereits auf den Sioux zu. Die beiden Pferde näherten sich einander rasend schnell, doch der Indianer sah Portugee Philips überhaupt nicht; er hatte nur Augen für seinen Gegner.

Er war nur noch zwanzig Schritte von Washakie entfernt, den kurzen Kriegsbogen gespannt, bereit, den Pfeil von der Sehne schnellen zu lassen, als ihn der Pelzhändler erreichte.

Die breite Brust seines Braunen rammte das Siouxpony in der Flanke und warf es fast von den Beinen. Wiehernd bäumte sich das Tier auf.

Der Pfeil verfehlte Washakie und blieb mit zitterndem Schaft in der Erde stecken. Portugee Philips aber schnellte sich aus dem Sattel, umschlang den Sioux mit beiden Armen und riss ihn vom Pferd.

Beide Männer stürzten, eine Staubwolke aufwirbelnd, auf die harte Erde und rollten sich zur Seite, um den stampfenden Hufen ihrer Pferde zu entgehen.

Der Krieger befreite sich aus dem Griff des Pelzhändlers, richtete sich auf den Knien auf, und seine Hand fuhr zum Messer.

Portugee Philips hielt ihm rasch, zum Zeichen, dass er nicht mit ihm kämpfen wollte, die offenen Handflächen entgegen. Das bedeutete in der Zeichensprache der Prärieindianer: Friede! Gleichzeitig rief er einige Worte im gutturalen Dialekt der Sioux.

Bud verstand nicht, was er sagte. Es musste aber ein Scherz gewesen sein, denn die Sioux brachen in Lachen aus, und der junge Krieger, der den Pelzhändler hasserfüllt anstarrte, stieß sein Messer in die Scheide zurück.

Ein Siouxhäuptling reckte sich in den Steigbügeln empor, und auf seine Handbewegung hin öffnete sich in tiefem, drohendem Schweigen eine Gasse in der Menge der Reiter. Jim Bridger und seine Shoshonen ritten mitten durch das Lager ihrer Todfeinde auf Fort Laramie zu.

FORT LARAMIE

Rund um das Fort herrschte geschäftiges Leben und Treiben, als die Reiter im Schatten der hohen Palisaden aus den Sätteln stiegen. Portugee Philips hatte das Warenlager, das er für seinen Pelzhandel mit den Sioux brauchte, außerhalb der Wälle des Forts errichten müssen, weil kein Indianer den Armeeposten betreten durfte. Doch durch das offene Tor sah man lange Reihen von Offiziersquartieren, Mannschaftsunterkünften und Pferdeställen, die Schmiede, das Pulvermagazin und die Kompanieküchen. Der weitläufige Paradeplatz lag in sengender Sonne. Schlaff hing die Fahne der Vereinigten Staaten am Mast, neben dem eine schwere Zwölfpfünderkanone stand. Fort Laramie war einer der stärksten Armeeposten in den großen Ebenen zwischen Texas im Süden und den schneebedeckten Bergen von Montana im Norden.

Ein Offizier in tadelloser Uniform, um dessen Schultern lose ein blauer Armeemantel mit gelbem Futter hing, tauchte aus dem Schatten des Torbogens auf. Er war ein großer Mann mit rötlichblondem Haar und einem scharfgestutzten, blonden Schnurrbart, einem hellen, fast bleichen Gesicht und scharfen, kalten, blauen Augen.

Bud kannte Captain Fetterman, und obwohl er den Offizier nur selten zu Gesicht bekam, mochte er ihn nicht. Captain Fetterman war ein harter, arroganter Mensch, der mit Verachtung auf die Indianer herabblickte und aus dieser Verachtung kein Hehl machte.

„Jim“, sagte Portugee Philips zu Bridger, „das ist Captain Fetterman, der in Abwesenheit von Colonel Carrington das Kommando über Fort Laramie hat. Captain, dies ist Jim Bridger. Er ist mit einigen Shoshonen hierhergekommen, um Felle zu verkaufen.“

„Ich habe Augen und kann selbst sehen, mit wem ich es zu tun habe“, entgegnete Fetterman mit zornigem Spott in der Stimme. „Ihre Ankunft, Bridger, hätte fast zu Unruhen geführt, die in einem Blutvergießen hätten enden können. Konnten Sie nicht warten, bis die Friedensgespräche beendet gewesen und die feindlichen Stämme in ihre Gebiete zurückgekehrt wären?“

Jim Bridger legte einen Arm um seinen Sattelknauf und sah dem Offizier ruhig in die blassblauen, stechenden Augen. Er war reichlich ebenso groß wie Fetterman, hatte breite Schultern, einen Nacken wie ein Büffelstier und ein überlegenes Lächeln.

„Wir kommen aus den Bergen und wussten nichts von der Anwesenheit der Sioux und der mit ihnen verbündeten Stämme. Aber lassen Sie ihren Zorn nicht an Portugee aus. Er hat den Sioux dort draußen vor der Hölle gerettet. Mein Häuptling hätte ihn schnell vom Pferd geschossen.“

Dabei deutete er mit einer Kopfbewegung auf Washakie, der noch immer auf seinem Pinto saß.

Bud hatte lange unter den Prärieindianern gelebt und kannte sie gut, aber noch nie hatte er einen stolzeren Mann gesehen als diesen Shoshonen. Er trug fransenbesetzte, lederne Leggins und Mokassins und ein dunkles Wollhemd. Um seinen Hals und an seinen Handgelenken klirrte Silberschmuck. Sein Gesicht war breitflächig, hatte

stark vorstehende Backenknochen, eine Nase, die wie ein Falkenschnabel gekrümmt war, und dunkle, stolze Augen. Nach Shoshonenart trug er nur eine einzige Adlerfeder, die von links nach rechts an seinem Hinterkopf befestigt war. Die dicken, geflochtenen Haarzöpfe, die auf seiner Brust lagen, waren mit Otterfell und roten Bändern umhüllt.

„Wir haben schon genug Indianer hier“, erwiderte Fetterman aufbrausend. „Es war dumm von Ihnen, hierherzukommen und die Sioux herauszufordern.“

„Wie sehr werden sie sich erst herausgefordert fühlen, wenn Colonel Carrington mit seinen Regimentern hier eintrifft“, murmelte Jim Bridger. „Gestern Nacht lagerte Carrington mit tausend Mann kaum zwanzig Meilen von hier.“

„Das sind mehr Soldaten, als wir brauchen, um die ganze Siouxnation in Schach zu halten.“

„Glauben Sie, Sir?“ Bridger nahm seine Waschbärenmütze ab und fuhr sich mit den Fingern durch das kupferrote Haar. „Die Häuptlinge, die zu Friedensgesprächen nach Fort Laramie gekommen sind - Tolles Pferd, Rote Wolke, Kriegsadler und Weißer Büffel -, sind die gleichen, die General Connor im vergangenen Sommer die Hölle heiß gemacht haben. Und Connor hatte dreitausend Mann.“

„Die Verhandlungen beginnen in einer Stunde“, unterbrach ihn Fetterman. „Wir werden den Sioux sagen, was sie zu tun haben, und sie werden unsere Bedingungen annehmen müssen.“

„Zwischen Kansas und Montana gibt es zehntausend Sioux, Cheyenne und Arapahoes, Captain. Und die Mehrzahl von ihnen wird sich freuen, wenn wir ihnen einen Kriegsgrund liefern.“

Captain Fettermans Gesicht lief rot an, und seine Mundwinkel begannen unbeherrscht zu zucken. Rasch warf Portugee Philips Bud die Zügel der Pferde und Maultiere zu.

„Bring sie in den Stall!“ raunte er. „Lass die Packen mit den Fellen dort liegen. Wir werden sie später unter Dach und Fach bringen.“

Bud zögerte einen Moment, doch dann ergriff er die Zügel und führte die Tiere in den Stall, der aus einigen Brettern und Zeltplanen bestand und neben Portugee Philips' Handelsstation errichtet war. Schnell rieb er die Tiere ab, fütterte und tränkte sie und ging dann ins Fort zur Schmiede hinüber. Er wollte sich die Hände in einem Eimer Wasser waschen, der dort, wie er wusste, stets vor der Türe stand.

„Hallo, wer kommt denn da?“ rief der Mann, der neben dem Amboss stand. Sein Hammer ließ Funken von einem rotglühenden Hufeisen stieben, das er gerade formte.

Corporal Ezra Miller war ein alter, weißhaariger, aber noch recht kräftiger Mann. Jetzt stand er schwitzend, mit umgebundener Lederschürze, am Amboss, das Holzbein, das unter seinem linken Knie begann, fest gegen die Erde gestützt, ein Zwinkern in den blauen Augen.

„Na, warst du wieder auf Wolfsjagd?“ fragte der Corporal und schlug auf das Eisen ein. Bud schüttelte den Kopf und setzte sich auf einen umgestülpten Holzeimer.

„Die Sioux streifen auf der Jagd meilenweit umher und vertreiben das Wild und mit ihm die Wölfe“, erwiderte er. „Die Wolfsrudel haben sich in die Berge zurückgezogen, doch der erste Schnee wird sie wieder in die Prärie heruntertreiben.“

„Du jagst also diesen weißen Wolf noch immer?“ Millers Stimme klang nachdenklich und besorgt. Er schob das Hufeisen mit einer langen Zange tief in die Glut. „Bist du sicher, dass es diesen weißen Wolf überhaupt gibt?“

„Ich weiß, dass es ihn gibt“, sagte Bud schlicht, „denn ich habe ihn gesehen.“

Miller knurrte etwas vor sich hin und wiegte bedenklich den ergrauten Kopf.

„Du hast doch Jim Bridger gesehen“, sagte er dann, um abzulenken. „Was hat er erzählt?“

Bud berichtete ausführlich, was sich im Lager der Sioux zugetragen und was Bridger erzählt hatte. Der alte Mann hörte schweigend zu, während er das Feuer schürte.

„Ist die Gefahr wirklich so groß, wie Jim Bridger sagt?“ fragte Bud schließlich.

Miller zog das Eisen aus der Glut und spuckte darauf; es zischte laut. Der Alte nickte befriedigt und legte das Hufeisen wieder auf den Amboss.

„Männer wie Jim Bridger und Portugee Philips verstehen etwas von den Indianern, mein Junge. Auch dein Vater gehörte zu diesen Männern. Sie wissen, wie gefährlich es ist, die Sioux zu reizen. Ich wollte, unser Captain,

der mutig, draufgängerisch und dumm wie ein Stier ist, wüsste das auch. Jeden Tag erzählt er, dass er mit fünfzig Kavalleristen durch das ganze Volk der Sioux reiten würde. Aber an dem Tag, an dem er mit fünfzig Mann die Sioux angreift, werden wir ihn zum letzten Mal gesehen haben, denn am gleichen Abend wird sein Skalp an der Räucherstange im Zelt eines Sioux oder Cheyenne hängen.

„Lass das nur nicht unseren Captain hören“, unterbrach ihn eine Stimme, und eine Gestalt in blauer Kavallerieuniform betrat die Schmiede.

„Hallo, Jonas!“ rief Miller und winkte mit dem Hammer. Jonas Gilpin, der Regimentstrompeter, blieb neben Bud stehen und streichelte den kleinen Hund, den er auf dem Arm trug.

„Wenn man dich reden hört, Ezra, könnte man glauben, dass die Armee nur aus Hohlköpfen besteht“, sagte er und zwinkerte Bud zu. „Unser Alter glaubt, wenn Bridger oder Ed Geary etwas sagen, ist es so sicher wie das Evangelium.“

„Wir werden ja sehen, wer recht behält“, murmelte Miller und versetzte dem Hufeisen ein paar ärgerliche Schläge, bevor er es in den Wassereimer tauchte.

„Bis zum Winter wird es eine ganze Kette von Forts zwischen Laramie und den Goldfeldern von Montana geben“, lachte Gilpin in seiner unbekümmerten, jungenhaften Art. „Den Sioux wird nichts anderes übrigbleiben, als sich ruhig zu verhalten.“

„Du wirst noch an meine Worte denken“, sagte der alte

Mann düster. „Die Sioux werden jedes Fort, das Carrington nördlich von Laramie errichtet, niederbrennen. Daran werden auch die Friedensgespräche nichts ändern.“

„Woher willst du das wissen?“ fragte Gilpin und kraulte sein Hündchen hinter den Ohren.

Ezra Miller bückte sich und schlug mit dem Schmiedehammer gegen sein Holzbein.

„Ich habe mein linkes Bein im Rebellionskrieg in der Schlacht von Gettysburg verloren. Jedes Mal, wenn es Schwierigkeiten gibt, fängt es an zu jucken. Ja, lach nur, du junger Specht. Du wirst schon sehen, dass ich recht behalten werde.“

Das Lager, das Portugee Philips eingerichtet hatte, war bis zur Decke mit allen möglichen Handelsgütern vollgestopft. Da gab es nichts, was man nicht gegen Felle hätte eintauschen können. Wolldecken, Hemden, eiserne Kessel, Messer, Beile, Wasserflaschen, Nahrungsmittel wie Mais, Mehl, Korn, Speck, Kaffee, Tee, Zucker, Salz, Dörraprikosen, bunte Stoffe, Nadeln, Gewehre jeden Kalibers, Patronen, Sättel, Zaumzeug und vieles andere. Über allem aber hing an einer Wand eine Kuckucksuhr, die die Shoshonen, die mit Jim Bridger und Washakie gekommen waren, gefangen nahm. Portugee Philips musste wohl zwanzigmal den Zeiger um das Zifferblatt drehen, und jedes Mal, wenn der Kuckuck aus seinem Türchen auftauchte und schrie, brachen die Shoshonen zuerst in ehrfürchtiges Gemurmel, dann in lautes Lachen und schließlich in Begeisterungsschreie aus.

„Es sieht so aus, als könntest du heute deine Kuckucksuhr für einen Packen Biberfelle verkaufen, Portugee“, sagte Jim Bridger, der mit Washakie die Gewehre untersuchte, die in einem Ständer an der Wand aufgereiht waren. „Hast du gute Geschäfte mit den Sioux gemacht?“

„Ja, und ich habe vor, mit Colonel Carrington nach Norden zu reiten, um mit den nördlichen Stämmen Handel zu treiben. Dort oben gibt es doch nur einige frankokanadische Pelzhändler.“

„Wäre ich an deiner Stelle, würde ich zu den Shoshonen gehen, mein alter Freund“, erwiderte Jim Bridger

ruhig. „Denn wenn Carrington sich mit seinen tausend Mann Fort Laramie bis auf eine Meile genähert hat, werden die Sioux so rebellisch werden wie ein aufgestörter Hornissenschwarm. Carrington soll neue Forts zum Schutz des Bozeman-Weges errichten. Aber dieses Gebiet wurde im Vertrag von Laramie aus dem Jahre 1851 den Sioux zugesichert. Sie werden es mit Recht als einen Vertragsbruch auffassen, wenn die Armee in das Pulverflussgebiet und die Paha Sapa, die heiligen Schwarzen Hügel, eindringt.“

Er stellte das schwere Büffelgewehr, das er in der Hand gehalten hatte, in den Ständer zurück.

„Übrigens, wer ist der Junge, der bei dir war, als wir uns vor dem Fort trafen?“

„Bud?“ Portugee Philips rieb sich die Nase, und sein Gesicht nahm einen bekümmerten Ausdruck an. „Eigentlich heißt er Bud Cade. Er ist der Sohn meines Partners Jim Cade, der im vergangenen Winter während einer Jagd von einem weißen Wolf getötet wurde.“

„Wieder eine Geschichte von diesem weißen Geisterwolf“, versetzte Bridger mit einem Achselzucken und einem spöttischen Lächeln.

„Der Junge schwört, dass es ihn gibt.“ Der Pelzhändler kraulte sich den Bart. „Ein riesiger Wolf mit schneeweißem Fell, der an der linken Vorderpfote ein wenig lahmt. Ein Einzelgänger ohne Rudel.“

„Du wolltest mehr von dem Jungen erzählen“, erinnerte ihn Bridger und nahm ein anderes Gewehr zur Hand.

„Bud hat Indianerblut in den Adern. Seine Mutter war eine Tochter des Siouxhäuptlings Weißer Büffel. Sie starb vor vielen Jahren, als eine Pockenepidemie den Stamm heimsuchte. Jim Cade und der Junge blieben bei den Hunkapapa-Sioux, bis Jim im letzten Winter diesem Wolf zum Opfer fiel. Da nahm ich den Jungen zu mir, denn ich habe ihn gern. Aber er ist scheu wie ein Biber und schließt sich an niemanden an. Außer mir und dem alten Ezra Miller hat er keine Freunde im Fort, und Fetterman traut ihm nicht, weil er ein halber Sioux ist. Die Indianer jedoch betrachten ihn als einen der ihren, so dass er von ihnen nichts zu befürchten hat. Oft streift er wochenlang in den Wäldern und Bergen herum, immer auf der Suche nach dem weißen Wolf.“

„Du solltest ihm mehr Arbeit geben, damit er an andere Dinge denkt und diese traurige Geschichte vergisst.“

„Er wird einmal, wie sein Vater, ein guter Pelztierjäger und Händler werden. Aber kein Mensch vermag ihm die Jagd nach dem Wolf auszureden. Ich habe es versucht, bin aber nicht weit damit gekommen. Der Junge liebte und bewunderte seinen Vater. Glaube mir, Jim, manchmal wünschte ich, dass er einen weißen Wolf, irgendeinen weißen Wolf, schießen könnte, damit er wieder zu sich selbst zurückfindet.“

„Du magst ihn gern, nicht wahr?“

„Ich wollte, ich hätte einen Sohn wie ihn. Nun, ich habe weder eine Frau noch einen Sohn. Aber den Jungen mag ich sehr.“

„Es gibt keinen weißen Wolf. Je eher du ihm das klarmachst, desto besser für ihn, Portugee.“

„Ich weiß nicht, Jim. Ein Weißer hat diesen Wolf zwar noch nie gesehen, das ist wahr. Aber die Indianer erzählen Geschichten über ihn.“

„Die Indianer kennen viele Geschichten von riesenhaften weißen Wölfen, von heiligen weißen Büffelstieren und von weißen Adlern. Allen Tieren, die in ihren Erzählungen eine besondere Rolle spielen, geben sie die weiße Farbe als besonderes Merkmal, denn Weiß ist für sie eine heilige Farbe. Ist es nicht so, Washakie?“

Der Shoshone nickte.

„Aber der Junge schwört, dass er einen weißen Wolf, oder etwas, das wie ein weißer Wolf aussah, bei seinem Vater gesehen hat.“

„Auch ein gewöhnlicher Bergwolf, der sich kämpfend im Schnee wälzt, wird weiß“, erwiderte Bridger.

Das dumpfe Krachen eines Kanonenschusses unterbrach ihn. Portugee Philips trat in die offene Türe seines Ladens und sah noch die helle Wolke des Pulverrauchs von der Torbastion wehen.

„Die Friedensgespräche beginnen“, sagte er. „Die Häuptlinge versammeln sich auf dem Ratsplatz.“

Bud ging, als der Kanonenschuss donnerte, zum Versammlungsplatz hinüber, wo die Häuptlinge der Sioux, Cheyenne und Arapahoes mit dem Vertreter der Regierung Zusammentreffen sollten.

Unterhalb der Festungsmauer war ein Zeltdach für E. B. Taylor, den Beauftragten des Präsidenten Andrew Johnson, aufgeschlagen worden. Hinter Taylor standen Captain Fetterman und ein halbes Dutzend weiterer Offiziere aus dem Fort, dazu die beiden Armeescouts und Pelztierjäger Tom Fitzpatrick und Ed Geary als Dolmetscher.

Taylor gegenüber saßen die beratenden Häuptlinge der verbündeten Stämme genau in der Rangfolge. Bud sah die Sioux Amerikanisches Pferd, Schwarzer Mokassin, Gefleckter Schwanz, Kriegsadler, Galle und Schwarzer Schild, die Cheyenne Höcker, Halbes Pferd und Zwei Monde, und die Arapahoes Pulvergesicht und Schwarzer Kessel.

Und hinter ihnen drängten sich berittene und bewaffnete Krieger der Sioux, der Cheyenne, die sich selbst Tsistsistas nannten, und der Arapahoes, deren Stammesname Blaue Wolken war, wohl eine Viertelmeile die Hügelhänge hinauf. Es mussten fast zweitausend Krieger sein. Nur das Schnauben und Scharren der Pferde war zu hören, und hin und wieder das Klirren von Waffen.

Bud blieb abseits stehen. Der Regierungsbeauftragte hatte die Verhandlungen mit den Häuptlingen bereits eröffnet, da erhob sich in den hintersten Reihen der Krieger ein großes Geschrei. Eine Gasse öffnete sich, und den Hang herab ritten zwei Häuptlinge. Beide waren hochgewachsen und saßen stolz auf den ungesattelten Pferderücken. Der größere trug eine blutrote Decke und eine Kriegsfederhaube aus schneeweißen Adlerfedern. Bud hatte lange genug unter den Sioux gelebt, um ihn sogleich zu erkennen. Es war Rote Wolke, der Häuptling der Oglala-Sioux, den sein eigenes Volk Mahapiya Luta nannte. Der andere war Pte san hunka, der Weiße Büffel, Buds indianischer Großvater, mit einer Fellhaube und krummen Büffelhörnern. Seine lange Federschleppe fiel, obwohl er zu Pferde saß, fast bis auf die Erde nieder.

Kaum hatten die beiden ihre Plätze in der ersten Reihe rechts und links von den größten Häuptlingen eingenommen, als ein dritter Reiter auf dem Kamm des Hügels auftauchte.

Diesmal kamen keine Schreie aus den hinteren Reihen der Krieger, doch wie Wogen einer dumpf grollenden Flut lief ein „Hun-hun-he“ durch die Masse der Reiter. Es war ein düsterer, gutturaler Laut, der den einzelnen Reiter begleitete, als er nun im Schritt den Hang herabritt.

Er war nur mittelgroß, saß aber aufrecht zu Pferde, den Blick scheinbar unbeteiligt geradeaus gerichtet. Wie Rote Wolke trug er eine scharlachrote Decke um die Hüften. Über seinen Rücken fiel ein riesiges, schwarzes Wolfsfell herab, dessen Haupt mit den blinkenden Reißzähnen auf dem Kopf des Sioux saß. Selbst das Pferd, das dieser Häuptling ritt, war schwarz wie eine mondlose Nacht, und sein Schweif reichte bis zur Erde.

Dieser Sioux trug keine einzige Feder, denn er hatte sie nicht nötig. Er war der Mächtigste der Mächtigen, der größte Häuptling der Otschenti Tschakowin, der sieben Ratsfeuer der Siouxnation, der gefürchtetste aller Krieger, Taschunka Witko - Tolles Pferd, den die Uaschitschun, die Weißen, Crazy Horse nannten.

Nicht ein Blick aus seinen düsteren, glühenden Augen fiel auf einen der Männer, als er von seinem Pferd stieg und genau zwischen Rote Wolke und Weißer Büffel -aber einen Fuß vor ihnen - Platz nahm.

Bud hielt den Atem an, als er diesen stolzen, furchtlosen Krieger beobachtete. Dann sah er Portugee Philips zwischen den Soldaten und ging zu ihm.

„Sieh dir diesen Burschen an“, sagte der Pelzhändler leise und deutete auf Tolles Pferd. „Taylor wird es nicht leicht gelingen, von ihm das Wegerecht durch das Pulverflussgebiet und die Schwarzen Hügel zu bekommen.“

Und es schien, als sollte Portugee Philips recht behalten, denn die Verhandlung dehnte sich immer länger aus. Zwar erwies sich Taylor als geschickter Unterhändler, aber selbst als er die größten Häuptlinge schon überzeugt hatte, schwieg Tolles Pferd noch immer.

Als er sich schließlich erhob und zu sprechen begann, herrschte sofort tiefste Stille.

„Du willst von uns ein Wegerecht durch das Land, das, solange die Gedanken meines Volkes zurückreichen, immer das Jagdgebiet der Sioux war. Es sind die Weidegründe von Pte, dem Büffel. Dieses Land ist unser Herz, ist unser Leben; ohne dieses Land sind die Sioux zum Tode verurteilt. Wer sagt uns, dass der Weiße Mann nicht die Büffel in unserem Gebiet ausrotten und unser Land stehlen wird? Du willst ein Wegerecht haben und kommst mit Geschenken zu uns. Aber kannst du uns auch sagen, wie teuer wir schließlich für diese Geschenke bezahlen müssen? Ich glaube deinem Wort, denn deine Zunge ist gerade, und in deinem Herzen gibt es weder List noch Lüge. Aber du bist nur gekommen, um diesen Vertrag mit uns zu schließen; einhalten müssen ihn andere weiße Männer, und von ihnen wissen wir nicht, ob sie ein gutes Herz haben oder mit Lügen kommen, um die Sioux aus ihrem Land zu vertreiben. So wie ich denken auch die anderen Häuptlinge der Sioux, Tsistsistas und Blauen Wolken.“

„Wir wollen weder eure Büffel töten noch von eurem Land Besitz ergreifen“, erwiderte Taylor ruhig. „Aber du weißt, Tolles Pferd, dass im Norden, in dem Land, das wir Montana nennen, Gold gefunden wurde. Viele Weiße werden dort hinziehen. Wir wollen nichts anderes, als dass ihr sie in Frieden und ohne sie zu bekämpfen durch euer Gebiet ziehen lasst.“

„Wir wissen, dass die Uaschitschun dieses Metall begehren, das die Menschen wahnsinnig macht. Wenn du wirklich nichts anderes willst als ein Wegerecht, werden wir die Feder berühren und den Vertrag mit dir schließen. Aber auf dem Papier muss stehen, dass kein einziger Uaschitschun-Soldat das Pulverflussgebiet und die Paha Sapa betreten darf. Soweit dein Auge reicht, gehört dieses Land den Sioux - und so soll es bleiben.“

Ein zustimmendes „Hou-hou“ stieg aus den Reihen der Häuptlinge, als er sich wieder setzte.

„Der Große Weiße Vater hat mich hierhergeschickt, um über ein Wegerecht zu verhandeln“, erwiderte Taylor. „Niemand wird euch euer Land stehlen.“

In diesem Augenblick vernahm Bud ein neues Geräusch. Es war das ferne Knarren von Wagenrädern, das Klirren von Hufeisen, und jenseits des Indianerlagers wurden lange, blaue Kolonnen von Soldaten sichtbar, die in Viererreihen, mit flatternden Fahnen, auf das Fort zuritten. Ihnen folgte ein langer Tross rumpelnder, knarrender Wagen und aufgeprotzter Kanonen, die jeweils von sechs Maultieren gezogen wurden.

„Carringtons Kommando“, hörte Bud Portugee Philips fast unhörbar und doch voll Zorn sagen. „Das ist es, was Jim Bridger befürchtet hat, Junge. Das Auftauchen der Kavallerie bedeutet das Ende der Verhandlungen, du wirst es sehen.“

Bud warf rasch einen Blick auf die Indianer, aus deren Reihen ein gedehnter Laut, dem Knurren eines in die Enge getriebenen Wolfes gleich, aufstieg. Die Pferde der Krieger bewegten sich unruhig. Rote Wolke und Weißer Büffel erhoben sich sofort, und hinter ihnen standen die anderen Häuptlinge auf.

Nur der in sein schwarzes Wolfsfell gehüllte Crazy Horse blieb sitzen, als Carringtons Kommando schnurgerade auf den Versammlungsplatz zuritt und dort anhielt.

Der Sioux hob die Hand, und plötzlich herrschte Stille. „Wohin geht der kleine weiße Häuptling mit seiner Truppe?“ fragte er, und Bud sah seine dunklen Augen unter dem Wolfsfell blitzen.

Carrington zügelte sein Pferd und blickte auf den Häuptling hinunter. „Mein Befehl lautet, ins Pulverflussgebiet zu marschieren, Forts zu bauen und Garnisonen hineinzulegen. Die Forts und Soldaten sollen die neue Straße nach Montana bewachen - den Bozeman-Weg.“

Nun brach unter den Indianern ein Sturm der Entrüstung los, nur Tolles Pferd saß noch immer regungslos. Doch seine Augen ließen das Gesicht des Offiziers nicht los.

„Der Große Weiße Vater schickt uns Geschenke und möchte eine neue Straße im Gebiet der Sioux. Aber der kleine weiße Häuptling geht mit seinen Soldaten und stiehlt diese Straße, bevor die Indianer ja oder nein sagen können.“

Rote Wolke richtete sich drohend auf. „Behaltet eure Geschenke, denn sie sind falsch wie eure Worte. Wenn auch nur ein Uaschitschun-Soldat den Pulverfluss überschreitet, wird es Krieg geben zwischen den Sioux und den Weißen. Hetschetuh ueloh! So soll es sein!“

Jetzt endlich erhob sich Tolles Pferd, und er sprach nur ein einziges Wort: „Hopo! Gehen wir!“ Dann wandte er sich um, bestieg sein schwarzes Pferd, und innerhalb weniger Minuten war auf dem Versammlungsplatz kein einziger Indianer mehr zu sehen.

Portugee Philips legte Bud die Hand auf die Schulter. „So musste es kommen“, sagte er und ließ seinen Worten einen tiefen Seufzer folgen. Sie kehrten ins Fort zurück.

Auf dem Paradeplatz von Fort Laramie fuhren die Wagen und Kanonen Colonel Carringtons in langen Reihen auf. Staubbedeckte Reiter saßen ab und führten ihre Pferde in die Ställe.

Carrington schlug sich mit den gelben, ledernen Stulpenhandschuhen den Staub von der Uniform, während er Captain Fettermans Meldung entgegennahm.

Bud entdeckte Jim Bridger, der zusammen mit Washakie aus der Kompanieküche kam und sich die letzten Kaffeetropfen aus dem Schnurrbart wischte.

„Ich freue mich, Sie hier zu sehen, Bridger“, begrüßte ihn der Colonel und reichte ihm die Hand.

„Ich wollte, ich könnte das gleiche sagen“, erwiderte der Scout ehrlich. „Ich habe gehört, die Sioux brechen ihr Lager ab und reiten nach Norden. Mit ihnen verschwindet die letzte Chance, Frieden zu machen.“

„Ich habe meine Befehle“, antwortete der Colonel, ohne eine Miene zu verziehen.

Jim Bridger spuckte nachdrücklich einen Strahl Tabaksaft aus. „Natürlich, Colonel - Sie haben ihre Befehle. Und ich habe meinen Skalp - wenigstens vorläufig noch.“

„Bridger scheint sich vor den Sioux zu fürchten“, sagte Fetterman mit einem spöttischen Auflachen.