Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

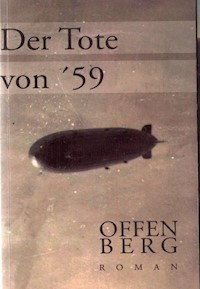

Der Roman spiegelt das 20. Jahrhundert aus den Erlebnissen von drei sehr unterschiedlichen Familien wider. Beginnend im beschaulichen Münsterland in den 1950er Jahren mit dem Tod eines jungen Mannes, springt der Roman zurück nach Deutsch Samoa, wo ein junges Ehepaar eine Kakaoplantage 1911 übernimmt, geht ins Westmünsterland des beginnenden 20. Jahrhunderts mit dem versuchten Inzest eines Dorflehrers und endet mit einer Katastrophe, die eine ganze Region in Deutschland unbewohnbar macht. Die drei Handlungsstränge ziehen sich quer durch die Deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts, springen in den einzelnen Kapiteln zurück, verbleiben in der jüngeren Geschichte und enden im Trauma einer Region von über 500 000 Menschen. Die Protagonisten erleben hautnah beide Weltkriege, in Frankreich und im Baltikum im Ersten Weltkrieg und in Berlin im Zweiten Weltkrieg. Während der Kolonialbeamte (Samoa) weltgewandt von Berlin nach New York zwischen den Weltkriegen pendelt, dabei den Absturz des Luftschiffes in Lake Horst überlebt, lebt der zweite Protagonist in seiner Dorfschule, selbstgefällig und mit schwerer Schuld beladen. Im dritten Handlungsstrang, dem kleinen Ort im nördlichen Münsterland, wird eine Verbindung zwischen den Protagonisten langsam aufgebaut. Der Roman verbindet fiktive Lebensläufe mit tatsächlichen Begebenheiten und historischen Personen (beispielsweise Deutsch Samoa, Blaues Band, Zeppelin, Berlin der 20er und der 1945er Jahre). Schuld, Überheblichkeit und Weltgewandtheit verstricken sich mit Naivität und Unwissenheit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 565

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der Tote von ´59

Klaus Offenberg

Impressum

Texte: © Copyright by Klaus OffenbergUmschlag:© Copyright by Klaus OffenbergVerlag:Dr. Klaus Offenberg

Herrenstr. 20

48477 Hörstel

Druck:epubli, ein Service der

neopubli GmbH, Berlin

Zweite Auflage mit überarbeitetem Text

Printed in Germany

Für „Kanin“

Vorwort

Wenn Sie, wie einige meiner Leser, zuerst mit dem Ende des Buches anfangen, werden Sie feststellen, dass es dieses Buch gar nicht gibt. Daraus kann man schließen, dass alle Personen, Handlungen und Orte im Buch nicht wirklich existieren und nur erfunden worden sind. Das bedeutet im Weiteren, dass die handelnden Personen auch niemals mit historischen Personen jemals zusammen treffen konnten, wie es hier und da im Buch beschrieben wurde.

Ergo: Wenn zufällig Ähnlichkeiten mit Lebenden und Toten vorkommen, ist das nicht gewollt, unabsichtlich und zufällig.

In naher Zukunft I

Es sah so aus, als ob der Ort unbewohnt war, es sah nicht nur so aus, er war unbewohnt. Früher lebten hier mal gut 4 000 Menschen. Jetzt war keiner mehr hier, und dass schon seit Jahrzehnten. Den Häusern und der alten gotischen Kirche sah man das erst einmal nicht an. Nur beim genauen Hinsehen fielen die kleinen und zum Teil größeren Dinge auf, die es eigentlich galt, schnellstens zu reparieren. Doch keiner war da, der das in Angriff nahm.

In den Fenstern der Häuser waren die meisten Scheiben noch intakt. Hier und da musste wohl ein Glas gesprungen sein, ein komplettes Fenster herausgebrochen oder eine Haustür stand offen gestanden haben. Die Farbe der Fensterrahmen, der Giebel, der Windfedern an den Dächern oder Dachrinnen war verblichen oder blätterte ab. Vor den Häusern wuchs Unkraut, besonders in den alten Pflastern. Es hatten sogar einige Bäume die Pflasterritzen genutzt um sich dort zu verjüngen. Die alten Straßen, Pättkes und Wege waren undurchdringlich geworden. Gras und Sträucher hatten diese ehemaligen Freiflächen eingenommen. Nur die Wechsel von Wild schlängelten sich zwischen den Häusern und manchmal sogar durch die Häuser durch.

Es gab wieder mehr wilde Tiere in dem Ort. Rauchschwalben und Spatzen waren zurückgekehrt. Kaum war ein Fenster offen, das Glas gebrochen, zogen die Rauchschwalben im Frühjahr ein. Die Spatzen fanden unter den überhängenden Dächern neue Sozialwohnungen.

Auch Fledermäuse hatten durch abgerutschte Dachziegel einen Weg in die Dachräume gefunden. Dort lebten inzwischen auch Baummarder, die es geschafft hatten ihre Verwandten, die Steinmarder zu vertreiben. Kein Mensch störte diese Idylle. Hinter einigen Häusern in den ehemaligen Gärten fanden Rehe neue Geburtsorte, obwohl Vorsicht geboten war. Der Wolf war schon vor Jahren zurückgekehrt und hatte sich des reichen Tisches wegen in zwei große Rudel aufgeteilt. Eines, das ältere und stärkere Rudel, war besonders gefährlich. Doch nach Jahren von Überpopulation einer Art, besonders der Herbivoren, hatte sich ein ökologisches Gleichgewicht eingestellt.

Selbst die Kirche war von vielen Tieren als Heimstatt benutzt worden. Es hatte Jahre gedauert, aber nun war das alte Eichentor zerbrochen. Anfangs drängten sich nur kleine Tiere hinein, später größere, bis das auch das Wolfsrudel den Weg hineinfand. Hinter dem Altar lagen im Winter die Tiere. Noch standen die meisten Statuen auf ihren Sockeln. Doch einige waren von den Dohlen, die dort ihre Nester bevorzugt anlegten, hinabgestoßen. Der Boden an den Wänden war jetzt angefüllt von der Gotik bis zum Klassizismus. Ob goldene Madonna und kitschiges Jesuskind, die Wölfe hatten darauf uriniert. Es würde nur noch einige Jahre dauern, und nichts würde mehr an die uralte Geschichte der Kirche erinnern.

In der ehemals freien Landschaft lagen die Höfe öde und wüst. Auch hier hatten die Menschen ihre Behausung und ihre Arbeit abrupt liegen gelassen und waren verschwunden. Hier hatte die Natur schneller als in den umliegenden Ortschaften alles wieder eingenommen. Die großen Ställe waren früher immer offen gewesen, so dass der Einzug von wilden Tieren schon Tage später nach dem Verlassen der Eigentümer der Gehöfte stattfand. Die Rehe übernahmen auch ihre alten Wechsel wieder, die wegen der Bebauung durch Ställe unterbrochen worden waren.

Einige Höfe waren in den letzten Jahren abgebrannt. Der Funke eines Gewitters im Sommer setzte das noch vorhandene Stroh in Flammen. Wer hätte löschen sollen? Es war keiner da und es kam auch keiner. Bei einem anderen Hof war im Wintersturm die alte Eiche auf das Haupthaus gefallen. Das war die Eingangspforte für die ersten wilden Tiere.

Die Felder und Wiesen hatten in den letzten Jahrzehnten keine menschliche Pflege erhalten. So konnten sich Bäume weiter ausbreiten. Lediglich das Rehwild, das in den ersten Jahren nach der Flucht der Menschen sprunghaft zunahm, verhinderte ein gleichmäßiges Vermehren von Kiefer, Buche und Douglasie. Als dann die Wölfe, die Luchse und Wildkatzen ein ökologisches Gleichgewicht schafften, entwickelten sich auf den freien Flächen Gebüsche und später auch Wälder.

Jetzt verschwanden die Höfe und die Ortschaften hinter einer grünen Mauer aus Bäumen und Sträuchern. Die Wege und Straßen von und zu den Besiedlungen blieben als einziges recht lange noch frei, genutzt von Rehen und Wölfen. Doch auch hier schaffte es die Natur alles zu überwuchern, so dass nur noch kleine Wildwechsel die alten Trassen anzeigten.

Und so verschwand für immer diese Gegend. Nichts blieb übrig, nichts was auf menschliche Aktivität hinwies. Und nach einigen Jahrzehnten war alles aus dem historischen „Gedächtnis“ der Menschen verschwunden, denn weder Akten, noch Bilder, noch hölzerne, steinerne oder metallene Denkmale waren gesichert worden. Wie auch?

Kleinststadt, Sommer 1959

Was war damals eigentlich passiert? Es war heiß in diesem Jahr vor etwa 50 Jahren. War es der heiße Sommer 1959? Heiß war es auf jeden Fall. Denn der kleine Graben am Stadtwall hinter dem größeren Stadtgraben führte kaum Wasser. Und das ist eigentlich wichtig für die Geschichte, die sich vor so langer Zeit - eigentlich ist es ja noch gar nicht so lange her - zutrug. Heute erinnert sich kein Mensch mehr an diesen Tag, kein Mensch aus der Kleinststadt, die ja eigentlich mehr oder weniger Dorfcharakter besaß mit ihren damals gut 2 000 Einwohnern.

Aber wer will sich noch an ein Ereignis erinnern, das damals, gehen wir vom Sommer 1959 aus, recht wenig Aufsehen erregte. Ein junger Mensch war gestorben. Herzschlag, sagten die Leute. Der Arzt des Ortes hatte ihn untersucht und, wenn man den Gerüchten und Informationen aus den hiesigen Kneipen glauben konnte, stimmte das wohl auch. Er war tot, wie sagt man hier? Töter geht’s nicht. Aber nach 1959 starben noch viele Menschen in dieser Kleinstadt. Auch junge, natürlich, aber wie es so sein soll, vielmehr ältere.

Nur dieser junge Mensch starb in dem Rinnsal von Graben, der sein Wasser aus dem östlich gelegenen Moor bezog. 30 Jahre später gab es das Moor nicht mehr. Hier wurde gebaut, wenn auch mit Problemen, Grundwasser und Moorschichten. Aber der Mensch ist unbelehrbar, Hauptsache ein neues Haus mit eigenem Vorgarten.

Dieser Graben führte damals im heißen Sommer 1959 kaum Wasser. Die vielen Stichlinge, die einzigen Fische in diesem Gewässer, sammelten sich an wenigen Stellen, dort wo kleine Kolke den Wasserstand noch hielten. Stichlinge waren die Fische, die von uns Jungs damals geangelt wurden, und das war schon eine Kunst! Mädchen waren nicht zugelassen, reine Männerarbeit!

Ein Regenwurm, hier nannten wir ihn Pielewurm, - kein Junge hätte sich was unter Regenwurm vorstellen können - kam an eine dünne Schnur. Er wurde einfach in der Mitte mit der Schnur zusammengebunden. Diese Schnur befestigten wir an einem Stock: Es musste eine richtige Angel sein. Und dann den Pielewurm ins Wasser!

Stichlinge gab es zu der Zeit damals genug. Ein Wurm im Wasser und die ersten Fische kamen schon angeschwommen. Jetzt kam der spannendste und schwierigste Moment für uns Angler. Die Angel musste ganz ruhig im Wasser gehalten werden. Der Pielewurm bewegte sich, aber nur so, dass er die Stichlinge anlockte.

Jetzt biss der erste Fisch in den Wurm. Man stelle sich das vor, der riesige Wurm im Maul des kleinen Fisches. Um die Sache richtig zu beschreiben, muss betont werden, dass die Stichlinge nur die Spitze des Wurmes ins Maul bekamen, ob Kopf oder Schwanz, das war egal. Hauptsache der Fisch hatte angebissen.

Die Symbiose Fisch und Wurm war nur sehr lose, so dass der komplizierteste Vorgang beim Angeln erst jetzt kam, das Herausziehen des Fisches mit dem Wurm aus dem Wasser! Die meisten Stichlinge ließen beim ersten Zug an der Angel den Wurm wieder los, aber hier und da sah man erfolgreiche Angler, die in ihren Weckgläsern, sicher nur ausgeliehen bei der damals in jedem Haus noch lebenden Oma, Fische hatten.

So kam es auch, dass ich an diesem schönen Sommermorgen, es waren große Ferien, mit einer Gruppe von Anglern zum Stadtgraben zog, um unser Anglerglück zu suchen. Aus der alten Innenstadt kamen wir drei, verschworene Jungs im Alter von vielleicht acht oder neun. Werner hatte die Idee, Bernhard die Packsbänder, eine Spezialität der Zeit, Hanffäden für den täglichen Gebrauch. Und ich war der Mitläufer, der für Botengänge der beiden anderen immer zur Verfügung stand.

Von umliegenden Bauernhöfen, eigentlich waren es keine Bauern im Sinne von Großgrundbesitzern, es waren nur Kleinsthöfe, im heutigen Sinne Nebenerwerbslandwirte, kam die Gruppe der größeren Jungs.

Wir trafen also mehr oder weniger zufällig am alten Stadtgraben zusammen. Die Bauernjungs, Heini, Gerd, Walter und Jopp, mit einer verzinkten Milchkanne, sicher etwas verbeult und daher für den eigentlichen Zweck des Milchtransportes unbrauchbar, kamen am damals noch intakten Krankenhaus vorbei, um wenig später - der Ort hatte die Größe eines Nestes - am Stadtgraben von Osten einzutreffen. Ich, mit der städtischen Gruppe kam von Westen.

Der Graben floss, wenn er es tat, von Ost nach West. Sein künstliches Bett lag mehr oder weniger, wenn auch leicht gebogen, in dieser Hauptrichtung. Parallel dazu wieder in Richtung Norden, getrennt durch den alten Wall, lag in diesem Sommer das Rinnsal des Abflussgrabens des alten Moores. Das zur kurzen Ortsbeschreibung.

Wir Angler bewegten uns auf dem Wall in Richtung Mitte zu. Am Stadtgraben befanden sich damals noch intakte Waschbretter. Das waren Einrichtungen, um den Hausfrauen das Waschen der Wäsche in diesem Gewässer zu ermöglichen. Man mag es glauben oder nicht, 1959 wuschen einige Bewohner dieses Ortes ihre Wäsche in diesem Graben. Einer der beiden Bretter, meistens das östlich gelegene Brett, war für die Anglergruppe immer frei. Doch die besten Fanggründe waren am westlichen Waschbrett. Darum zog auch die Bauerngruppe nach Westen am östlichen Waschbrett vorbei. Dass hier an diesem Sommermorgen nicht gewaschen wurde, registrierte die Gruppe kaum.

Zuerst am Brett im Westen die Lage peilen. Hier waren wir, die Stadtangler, schon eingetroffen und hatten rund um diesen hölzernen Steg Grassoden ausgestochen, um nach Pielewürmern zu graben. Der Verschönerungsverein und die Stadtverwaltung versuchten unsere Grabaktionen immer wieder zu verhindern, mit wenig Erfolg. Die Stadt hatte damals nur zwei Arbeiter, die sogenannten Stadtsoldaten, eingestellt. Und diese waren mehr für irgendwelche Reparaturarbeiten zuständig, als beauftragt angelnde Kinder vom Graben abzuhalten.

So kam es, dass an diesem Tag die besten Fanggründe besetzt waren. Auch wenn die Bauernjungs größer und älter waren, hier wurde das Recht des Ersten noch akzeptiert, und die Gruppe um Heini, Gerd, Walter und Jopp stand unschlüssig auf dem Wall.

Was sollte man machen? Es war schon immer interessant mit einer anderen Gruppe gemeinsam dem Angelgeschäft nachzukommen. Und wenn es langweilig wurde, dann hatte man die Möglichkeit gemeinsam ein neues Spiel auszudenken, vielleicht auch irgendeinen Unsinn zu machen, der aus unserer Sicht sinnvoll war.

Aber lange verweilten die anderen Jungs nicht. In den ausgestochenen Rasensoden fand auch die neue Gruppe Pielewürmer. Die Packsbänder wurden bestückt und an die Ruten gebunden. Wo jetzt Angeln? Das Waschbrett war voll, daneben ungünstig zu Angeln, schon der Konkurrenz wegen, also drehte sich die Gruppe um und bewegte sich - einer nach dem anderen - in Richtung Abflussgraben auf der Nordseite des Walles zu.

Der Jüngste, Jopp, war der erste, der die Leiche sah. Natürlich hielt er es nicht für eine Leiche. Einen Toten hatte der Junge noch nie gesehen, bis zu diesem Zeitpunkt wenigstens nicht.

”He, kommt mal, da liegt einer im Graben, wahrscheinlich besoffen vom Schützenfest übrig geblieben!”

Samoa, 1911

Im Sommer 1911 ankerte das 1904 in Dienst gestellte Schiff ‚Germaniaʻ im Hafen der Hauptstadt Apia von Deutsch-Samoa. Es goss wie aus Kübeln, als die Ankertrosse über die Schiffsplanken ins Wasser rutschte. Mit dem Postdampfer waren 32 Passagiere von Deutschland in die Südsee gekommen, auch der Reserveleutnant Johannes von Bodin und seine junge Frau Julia.

Johannes und Julia hatten kurz vor der Abreise in Kassel geheiratet. Die Schiffsreise sollte ursprünglich keine Hochzeitsreise werden. Bodin hatte sich bei der Deutschen Schutztruppe beworben, wo er wegen mangelndem Einstiegshonorar nicht genommen wurde. Deutsch Samoa war daher in seinen Augen nur eine schlechte Alternative.

Johannes von Bodin, geboren 1888 im Dreikaiserjahr in Kassel, hatte nach dem Abitur das Reserveleutnantspatent erworben. Die übliche Militärdienstzeit im deutschen Kaiserreich betrug drei Jahre. Für Wehrpflichtige aus dem besitzenden Bürgertum, die eine höhere Schulbildung genossen hatten, galt die Einrichtung der Einjährig-Freiwilligen. Wer sich während der Dienstzeit selbst verpflegte, bekleidete und auch die Ausrüstung bezahlte, wurde nach einem Dienstjahr als Reserveoffizier entlassen.

Johannes diente 1908 beim Graf Werder Regiment in Einbeck. Hier lernte er auch die Baronin Julia von Kleinstücken kennen. Ihr Vater war Regimentskommandeur, der ab und zu junge Reserveoffiziere in sein kleines Schlösschen einlud.

Johannes war ein auffälliger großer Mann, sehr groß für seine Zeit. Wo er auftrat, er fiel auf. Anfangs hatte ihm das als Schüler wenig Freude bereitet. Wurde er von Lehrern im Unterricht aufgerufen, überragte er diese schon mit 16 Jahren. Das war nicht immer einfach. Hans, wie er auch später gerufen wurde, schaute hinab, der Lehrer hinauf. Unterwürfigkeit, wie damals von den Schülern erwartete wurde, war das keinesfalls. Einige Lehrer ignorierten sogar den überdurchschnittlich intelligenten Schüler im Unterricht.

So kam es, dass von Bodin dank seiner Intelligenz und körperlichen Größe in der höheren Gesellschaft positiv auffiel. Schnell hatte der junge Mann seine Wirkung auf Frauen erkannt. Selbst im hohen Alter, Hans starb mit fast 90 Jahren in Wiesbaden, war er ein charmanter gern gesehener Gast bei Damen jeglichen Alters.

Mehr aus Frust als aus Überzeugung trat Hans mit seiner jungen Frau die Schiffsreise in den Pazifik an. Das Postschiff ‚Germaniaʻ legte im Frühjahr 1911 in Bremerhaven ab, umrundete Afrika, wobei es die Deutschen Kolonien, Deutsch-Südwest und Deutsch-Ostafrika ansteuerte, um dann nördlich Australien durch das Bismarck-Archipel nach 52 Tagen Apia zu erreichen. Hans und Julia von Bodin nutzten jeden Landgang. Doch erst auf Samoa gefiel es Hans so gut, dass er mit seiner Frau, Julia, für einen längeren Aufenthalt im Hotel ein Zimmer bezogen.

Waren die Landgänge in den Deutschen Afrikakolonien noch einigermaßen erträglich gewesen, hier auf Samoa herrschte schwüles sehr feuchtes heißes Klima. Bis zu 5 500 Millimeter Niederschläge bei Temperaturen um 300C waren für die ungewohnten Europäer sehr anstrengend. Während Hans das Klima genoss, Julia fand es sofort unerträglich.

Die Passagiere des Postbootes wurden über eine Gangway in ein kleines Boot geleitet, dass dann die Hafenmole von Apia ansteuerte.

„Hans, was ist das für ein Regen? Ich dachte bei uns zuhause ist der Regen nass, aber hier?“

„Julia, wir sind in den Tropen und der Regen, der hier fällt, ist eben intensiver. Ich habe gelesen, dass hier fünfmal so viel Niederschlag vom Himmel kommt als zuhause.“

Von den 270 damals in Samoa lebenden Deutschen wurden Hans und Julia mit offenen Armen willkommen geheißen. Während die meisten Passagiere der ‚Germaniaʻ geschäftlich unterwegs waren, war das junge Hochzeitspaar eine willkommene Attraktion in der Deutschen Gesellschaft in Apia.

Schon am Tag nach der Ankunft wurden Hans und Julia von Bodin vom Deutschen Gouverneur, Dr. Wilhelm Heinrich Solf, persönlich aufgesucht und zu einem Picknick hinter dem Regierungssitz eingeladen. Solf war der erste Gouverneur auf der Insel im Pazifik, der 1912 durch Dr. Erich Schultz-Ewerth abgelöst wurde. Der Umgang mit Einheimischen, also den eingeborenen Samoanern, war so locker, dass Hans von Bodin anfangs große Probleme damit hatte. Denn beim ersten Picknick im Garten des Gouverneurs Solf saß neben ihm im Gras eine sehr attraktive Samoanerin, ihm gegenüber ein Samoaner. Seine Frau Julia wurde ebenfalls von Einheimischen eingerahmt.

Die Gespräche wurden in Englisch und Deutsch geführt. Hier und da übernahm ein Dolmetscher die Übersetzung in Polynesisch. Solf saß schräg gegenüber und eröffnete das Picknick mit einem Toast auf den deutschen Kaiser.

„Dreimal hoch unserem Kaiser Wilhelm im fernen Berlin.“

Deutsche und Samoaner erhoben sich und prosteten mit ihren Gläsern dem Gouverneur zu. Solf nickte dem Gast zu.

„Ein paar Worte, Bodin, bitte!“

Hans räusperte sich kurz. Das war seine erste Rede überhaupt, dann noch recht offiziell vor einem ihm unbekannten Zuhörerkreis. Aber der Reserveleutnant fing sich schnell.

„Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren. Danke Herr Gouverneur!“

Und dann kamen die üblichen Floskeln, die zu einer Rede gehörten. Hans ging auf das erstarkte Deutschland ein, lobte die Kolonien, besonders die im Pazifik. Dann beendete er seine kurze Ansprache.

„Meine Frau und ich sind vom Empfang auf diesem von der Heimat fernen Eiland begeistert! Gastfreundschaft und Herzlichkeit weit weg von zu Hause haben uns tief berührt.“

Kaum hatte Hans seine Ansprache beendet, die Gäste sich auf dem kurzgeschnittenen Rasen wieder niedergelassen, fing es an wie aus Kübeln zu schütten. Schnell kamen chinesische Bedienstete aus dem Haus des Gouverneurs mit Schirmen und reichten sie den Anwesenden.

„Das ist hier so normal“, Solf sprach den jungen Gast aus Deutschland an, „wir sind darauf eingestellt.“

„Aber die Chinesen? Wo kommen die her?“, fragte von Bodin, der über die seltsamen Bedienung erstaunt war.

„Aus Kiautschou, unserer chinesischen Kolonie“, antwortete der Gastgeber. „Hier haben sie Arbeit. Und unsere samoanischen Freunde, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, sie haben die körperliche Arbeit nicht erfunden. Tolle Menschen, aber das ist auch alles. Wir nutzen hier unsere Chinesen, im Haus und auf den Plantagen. Fahren Sie mit Ihrer Frau mal nach Tapatapao! Dort gibt es Kakaoplantagen, die nur von chinesischen Arbeitskräften bewirtschaftet werden. Der Leiter ist, ich muss sagen, war ein Deutscher.“

„Darf ich fragen, warum war?“ Julia von Bodin hatte sich in das Gespräch der beiden Männer eingemischt. Die Samoaner blickten erstaunt in die Runde. Eine Frau wagte es zu reden. Doch der Gouverneur reagierte gelassen.

„Er wurde krank. Ist seit der Abfahrt des vorletzten Postschiffs zurück nach Deutschland. Frau von Bodin, Sie müssen wissen, dass wir hier in einer Quarantäne leben. Es darf keine ansteckende Krankheit auf diese Insel gebracht werden. Und wer an so einer Krankheit leidet, kommt hier in Quarantäne und so schnell wie möglich wird er zurück nach Deutschland geschickt.“

„Ich denke“, meinte Hans von Bodin, „das ist eine weise Entscheidung! Das wird man Ihnen noch Jahre später danken!“

„Oh, danke! Aber zurück zu Ihrem Besuch. Bleiben sie noch ein paar Wochen! Meine Frau freut sich mit Ihnen, Frau von Bodin, Bekanntschaft zu machen. Von Bodin, ich zeige ihnen unsere Kolonie. Wie wär es Morgen? Weiteres können wir dann besprechen.“

Der Nachmittag hinter dem Gouverneurspalast verging dann wie im Flug. Hans amüsierte sich prächtig, Julia fand es stinklangweilig, sagte aber nichts. Am Abend saßen beide im Hotel auf der Veranda.

„Fürchterlicher Nachmittag!“, begann Sie das Gespräch mit ihrem Mann.

„Fand ich nicht. Hab mich hervorragend unterhalten.“

„Ja, du kannst englisch und dir hören sie auch zu. Ich bin nur deine Begleitung, mehr nicht. Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte die Reise verhindert.“

„Wieso? Du wolltest auch in die Tropen! Warm, sonnig und ohne Termine! Was willst du mehr? Das verstehe ich nicht?“, fragte Hans seine Frau.

„Hier ist doch nichts los. Auf dem Rasen hocken, wichtig reden und nur die Männer! Was soll ich da? Bin mal neugierig was die Frau des Gouverneurs mir morgen erzählt. Warum war die nicht dabei? Hat wahrscheinlich keine Lust, was ich verstehen kann!“

„Warte erst mal ab!“, wiegelte Hans den kleinen Wutausbruch seiner Frau ab.

Während Hans das extreme Klima auf Samoa sofort mochte, hatte Julia ihre Probleme damit. Sie schwitzte in ihren langen Kleidern, während Hans die lockere Bekleidung der Deutschen schon am zweiten Tag übernahm. Selbst im hohen Alter, lange nach Deutschland zurückgekehrt, trug Hans im Sommer kurze khakifarbene Hosen mit kurzärmeligen Hemden.

Die neuen Geräusche auf der Pazifikinsel waren für das gute Gehör von Julia so unangenehm, dass sie Wochen brauchte um nachts einigermaßen schlafen zu können. Besonders das Schreien der seltsamen Vögel in der Nacht war nicht nur ungewohnt, es war nerv tötend. Und dann kamen diese komischen Fledermäuse hinzu, die Tongaflughunde, Samoaflughunde und Freischwanzfledermäuse, wie Frau Solf Julia erklärte.

„Diese kommen nur auf Samoa vor!“

Doch nicht einmal das fand Julia spannend, eher eklig. Nein, dachte sie schon in der ersten Nacht, warum bist du bloß hierhergekommen. Lieber kalte Winter und lauwarme Sommer und Menschen mit denen man vernünftig reden konnte.

Ihr Mann Hans war sofort in diese Insel verliebt. Vielleicht, so dachte Julia auch in die Samoanerinnen. Viele liefen barbusig umher, hatten Traumfiguren und gafften, so fand sie es, ihren Mann unverblümt an. Und dann hatte Julia schon beim ersten Treffen, bei diesem langweiligen Picknick, Mischlinge gesehen. Das mussten doch Kinder von Deutschen und Samoanerinnen sein. War das überhaupt erlaubt? Julia war tiefreligiös. Sie kann aus einer protestantischen Familie, ihr Mann Hans war katholisch, aber nur auf dem Papier. Hans glaubte nur an sich selbst. Und diesen Mann hatte sie geheiratet. Schon jetzt hatte sie Zweifel, das Richtige getan zu haben.

Am folgenden Morgen wachte Julia gerädert auf. Sie war total durchgeschwitzt, obwohl das leichte Laken sie nur unvollständig bedeckt hatte. Ihr Mann war schon weg. Auch das hasste sie. Sie, die in dieser Gesellschaft wenig bis gar nicht respektiert wurde, brauchte ihren Mann. Wo war der? Schon bei der ersten besten Samoanerin? Julia war wütend. Es nützte nichts. Sie wusch sich in einem Emaillebecken. Das Wasser war abgestanden, doch es nützte nichts. Sie hatte das Gefühl, sie stank aus allen Poren. Gab es denn keine Dusche oder so was?

Dann zog sie ihr weißes Leinenkleid an. Es war feucht und roch. Was für eine Ungerechtigkeit, dachte Julia. Die Samoanerinnen trugen nur einen Rock. Und ob die was drunter hatten, glaubte sie auch nicht. Und sie musste sich nun voll bekleiden.

Noch mit den Knöpfen beschäftigt ging die Tür des Zimmers auf.

„Du sollen in Hotelhalle kommen. Sagen Mann!“

„Raus!“, schrie Julia.

Was bildeten sich diese komischen Chinesen ein. Kamen ins Zimmer, ohne dass man sie rein gebeten hatte. Und dann noch so unterwürfig, schleimig.

Julia ging die Treppe vom ersten Stock hinunter in die Halle. Halle, sie lachte, als sie an den Begriff dachte. Kleiner Vorraum, mehr war das nicht. Hans stand am Eingang und rauchte.

„Ah, da bist du ja! Hier etwas zum Frühstück. Englisch. Muss man mögen. Ich find’s gut. Tee, gebratener Speck, Bohnen und etwa Toast. Ja, bis 1899 gehörte Samoa eben den Engländern.“

Auch das noch, dachte Julia, die das Frühstück auf dem Postdampfer schon gehasst hatte. Kein Weißbrot, kein Morgenkaffee. Wie soll das weitergehen? Gut, dass wir mit dem nächsten Dampfer weiter fahren.

Hans stand auf der Veranda, als Julia in den Frühstücksraum kam. Der Raum war ein nach allen Seiten offener kleiner Saal. Der stetige Wind brachte hier etwas Erfrischung. Ihr Mann rauchte eine Zigarre und blickte aufs Meer hinaus.

„Wie hast du geschlafen? Ich prima!“ Er wartete erst gar nicht die Antwort ab. „Wir fahren gleich in die Berge. Der Gouverneur hat ´ne Kutsche bestellt. Ist gleich da. Also bitte nur ein kurzes Frühstück!“

Wieso kurz?, dachte Julia. Das was sie vorfand war sowieso ungenießbar. Bohnen, angebrannter Speck und fast schwarzer Toast. Und kein Kaffee, nur Tee. Ein chinesischer Diener brachte den Tee und schenkte ihn in die Tasse ein. Ohne zu fragen! Was für Manieren, dachte Julia. Sie biss etwas Toastbrot ab und trank den lauwarmen und sehr starken Tee. Noch bis zum nächsten Postdampfer, dann wird alles besser, dachte sie.

„Bist du fertig? Die Kutsche ist da. Komm, die Chinesen können zwar warten, aber wir nicht. Bin mal gespannt, wie die hier den Kakao produzieren!“

Hans drückte die Zigarre am Holz der Veranda aus und ging zum Tisch seiner Frau.

„Nein, du brauchst nichts. Nun komm schon! Noch scheint die Sonne und ob es gleich wieder regnet, wer weiß. Also los!“

Er nahm seine Frau beim Arm und ging durch den Saal nach vorne hinaus zur Kutsche.

An den beiden Pferden stand ein Chinese, der beim Anblick von Hans und Julia eine tiefe Verbeugung machte.

„Mister und Missis, bitte.“

Und er zeigte auf den Tritt, der beiden half in die offene Kutsche zu kommen. Wie ich die hasse, dachte Julia, schleimig und man weiß nicht was die wirklich denken.

Gut, dass ich einen Hut habe, dachte sie, bei dieser hochstehenden Sonne. Hans hatte seine kurze Kahkihose an, auf dem Kopf einen Strohhut. Nur ein weißes Hemd mit kurzen Ärmeln bedeckte seinen Oberkörper.

„Hier könnte ich bleiben. Was für ein Land!“

Insel, wollte Julia verbessern, aber sie sagte lieber nichts.

„Schau das Meer!“

Rechts von ihnen breitete sich die Bucht von Apia aus, die zwischen hohen Palmen zu sehen war. In der Bucht lag ein deutsches Kriegsschiff.

„Siehst du, und sicher sind wir hier auch. An was der Gouverneur alles denkt. Man glaubt gar nicht, dass wir im weiten Pazifik sind. Wäre es nicht so warm und die Chinesen würden hier rumwuseln, man könnte glauben wir wären in Deutschland!“

„Ja, aber dann musst du auch die Einheimischen wegdenken!“, antwortete Julia spitz.

„Was ist los?“, fragte Hans. „Du bist so aggressiv heute!“

„Aggressiv?“ Julia platzte fast vor Wut. „Nicht geschlafen, kein Frühstück, die Hitze und du findest alles wunderschön. Ich hab jetzt schon keine Lust mehr. Morgen bleibe ich im Hotel, bis dass der Postdampfer kommt.“

Hat sicher die Tage, dachte Hans, nur dass er das nicht aussprechen durfte. Damit fuhr die Kutsche weiter zum Haus des Gouverneurs.

„Was wollen wir hier?“, fragte Julia.

„Dr. Solf abholen, was sonst. Er will uns doch die Insel zeigen“, antwortete Hans.

Der Chinese sprang vom Kutschbock und machte das kleine Türchen an der Kutsche auf. „Bitte!“

Hans stieg aus, gab seiner Frau galant die Hand.

„Komm bitte, lass uns zum Gouverneur gehen. Er wartet sicher schon!“

Die Villa des Gouverneurs von Samoa war ein doppelstöckiges Haus mit umlaufender Veranda. Am hinteren Teil des weiß gestrichenen Holzhauses war ein kleiner viereckiger Turm angebaut. An den Eckpunkten des Hauses spendeten Palmen etwas Schatten. Die Villa wurde von einheimischen Hilfspolizisten bewacht.

Die beiden Touristen gingen auf den Haupteingang am westlich gelegen Teil des Hauses zu. Noch bevor beide die ersten Stufen zur Veranda betraten, kam Solf herausgetreten.

„Von Bodin, kommen Sie. Gnäd´ge Frau, haben Sie gut geschlafen? Bevor wir in die Berge fahren, müssen sie meine Frau kennen lernen. Haben auch eine Erfrischung vorbereitet. Von Bodin, einen Whiskey?“

„Warum nicht? Wir sind ja im Urlaub. Und du, Julia?“

„Bitte nicht! Hab nicht gut geschlafen und Alkohol um diese Zeit, nein danke!“

„Gut, gut, Gnäd´ge Frau, bitte hierhinein. Meine Frau, Frau von Bodin.“

Solf stelle die beiden Damen vor.

„Bleiben wir auf der Terrasse“, meinte er zu Hans gewandt.

Westliches Münsterland, 1897

Nach dem Abitur 1897 bewarb sich Hermann Becker beim preußischen Heer, um nach einem Jahr als Reserveoffizier bessere Startbedingungen als Berufsanfänger zu haben. Becker, der 1877 in einem kleinen Flecken im nördlichen Münsterland geboren wurde, ging es wie Johannes von Bodin. Eine um zwei Jahre verkürzte Wehrzeit mit Leutnantspatent öffnete Ende des 19. Jahrhunderts alle Türen, sei es privat oder im Beruf. Hinzu kam, dass die jungen Offiziere nach der Wehrzeit zu Offiziersstellen der Reserve und der Landwehr vorgeschlagen werden konnten.

Das war ein Grund mit, dass Hermann Becker am 1. April 1897 als Einjährig-Freiwilliger in das Infanterie Regiment 13 in Münster eintrat. Nach einer sechswöchentlichen Ausbildung wurde er der Stammeinheit, der 8. Kompanie zugeteilt.

Der Dienst war eintönig, morgens Felddienstüben, nachmittags zwei Stunden turnen, Bajonettieren und im Anschluss Unterricht. Einmal die Woche wurde scharf geschossen. Nach vier Monaten rückte Hermann Becker mit seinen Kameraden zu einer Übung ins westliche Münsterland aus. Die Reichsbahn brachte die Kompanie nach Wesel. Von hier aus ging es in einzelnen Zuggrößen mit Marschgepäck Richtung Norden.

Nachdem die Soldaten den Rhein überschritten hatten, wurde das nächste Quartier aufgesucht. Alle Offiziersanwärter suchten im kleinen verschlafenen Nest Zimmer, wo sie ein paar Tage übernachten konnten. Der Kompanieführer und seine Zugführer bezogen den einzigen Gasthof des Ortes.

Hermann fand mit seinem Kameraden Franz, der aus der Nähe der Provinzhauptstadt kam, ein Zimmer bei einer Witwe. Das Zimmer war zwar klein, aber es hatte zwei Betten mit Matratzen aus Seegras.

„Das geht! Ich hab schon schlechter geschlafen. Und die Witwe hat ´ne passable Tochter. Findest du nicht auch?“, fragte Franz.

„Stimmt, komm lass uns erst ´ne Stunde aufs Ohr legen. Der Hauptmann will heute noch ne Nachtübung einlegen. Das mit der Tochter können wir morgen besprechen.“ Und damit legte sich Hermann auf das Bett und schlief sofort ein.

Um 22 Uhr wurde die Einheit alarmiert. Antreten war auf dem Marktplatz des Ortes. Mit leichtem Gepäck ging es hinaus in die freie noch unbebaute Landschaft vor dem Dorf.

„Guck mal! Die Mädels kommen alle raus. Morgenabend haben wir hoffentlich etwas Zeit um mit denen zu poussieren“, flüsterte Franz seinem Nebenmann Hermann zu.

Bis weit nach Mitternacht kämpften sich die Offiziersanwärter über die Felder und die wenigen kleinen Büsche.

„Achtung!“, schrie der Ausbilder in die immer dunkler werdende Sommernacht.

„Stellung!“, was so viel bedeutete, dass sich alle hinwarfen. Kaput und dreckig fielen die jungen Männer danach auf ihre Matratzen, froh, dass die Schinderei in dieser ersten Übungsnacht ein Ende hatte.

Der Morgen begann mit Muckefuck, einem Malzkaffee, und Brot bei den Wirtinnen. Die Offiziere tranken Bohnenkaffee im Gasthof, wozu Brot, Butter, Eier und Wurst gereicht wurde. Hermann sprach die Tochter der Wirtin gleich an.

„Was macht ihr heute Abend? Wir haben Ausgang. Können sie uns hier was zeigen, Tanz oder so?“

Das junge Mädchen wurde sofort rot. Gut, dass die Mutter nicht anwesend war.

„Nee, Tanz gibt’s hier nur einmal im Jahr, zum Schützenfest. Wir treffen uns immer am Marktbrunnen, so zum Klönen. Mehr nicht. Aber, wenn sie wollen. Meine Freundinnen sind heute Abend auch da.“

„Na, Franz, dann wollen wir mal sehen, ob wir das einhalten können.“ Und er blinzelte seinem Kameraden zu.

In dem Moment kam die Witwe aus dem Stall.

„Hier ist frische Milch. Ich hoffe die hohen Herren mögen so was!“

Die Tochter verschwand aus der kleinen Küche, während die beiden mit Genuss die Milch tranken.

„Besser als der Kaffee!“, flüsterte Hermann.

*

„Komm, lass uns gehen!“

Franz wurde ganz nervös, während Hermann noch seinen Schnäuzer stutzte. Der Tag war mit Marschieren und Gewehrreinigen vergangen.

„Wir müssen gut aussehen. Sonst haben wir keine Chance bei den örtlichen Schönheiten. Du weißt doch, wir sind nicht die einzigen. Und wenn erst unsere Kameraden Wind davon bekommen, werden unsere Möglichkeiten stark reduziert.“

„Ist ja richtig, aber komm, lass uns gehen!“

Ihre Uniformen hatten beide mit einer Bürste vom Staub der letzten Manövertage gereinigt. Die Stiefel hatte die Witwe gewienert. Ist ‘ne nette Person, dachte Hermann, die Tochter auch. Mal sehen, was sich so entwickelt. Und dann standen beide auf dem kleinen Marktplatz, rechts von ihnen die Kneipe, gegenüber dem Brunnen.

„Was zuerst?“, fragte Franz.

„Noch ist Zeit! Lass uns ´nen Klaren trinken, vielleicht ‘ne Zigarre rauchen. Und dann gehen wir zum Brunnen.“

Im Gastraum saßen schon die Offiziere und Unteroffiziere. Franz und Hermann grüßten militärisch und baten am Tresen Platz nehmen zu dürfen. Der Hauptmann gewährte den beiden den Wunsch.

„Hätten wir doch wissen können, dass hier die Chefs sitzen“, flüsterte Franz.

Aber nun war es nicht mehr zu ändern.

„Lass uns schnell austrinken und dann raus!“

„Wieso?“, fragte Hermann. „Ruhe bewahren! Hier sind die Chefs auch ganz zahm. Ich lad die zum Schnaps ein. Pass mal auf, wie die darauf reagieren.“

Hermann drehte sich um, ging zum Tisch der Herren Offiziere und Unteroffiziere und nahm Haltung an.

„Darf ich die Herren zum Getränk einladen?“

„Warum nicht?“ meinte der Hauptmann. „Mal was Neues. Unsere Offiziersanwärter laden uns ein.“

Und dann lachte er süffisant und schlug mit der Hand auf den Tisch.

„Weiter so Becker, sie werden noch Kariere machen, ha, ha, ha!“

„Jetzt aber raus!“

Beide hatten ihre Schnäpse getrunken und waren aus der Kneipe hinaus auf den Marktplatz getreten. Am Brunnen standen ein paar Mädels. Aus dem Dorf hatten sich einige junge Männer dazu gesellt.

„Gehen wir mal hin!“ Hermann war nach diesen Schnäpsen recht mutig geworden.

„Na ihr jungen Fräuleins! Endlich mal Männer in eurem Dorf!“

In ihren Uniformen durften beide ungestraft so auftreten. Die Jungs des Dorfes waren chancenlos und mussten sich zurückhalten. Unauffällig zogen sich die einheimischen jungen Männer an den Rand des Marktplatzes zurück, denn jetzt kamen auch die anderen Soldaten aus ihren Quartieren hinzu.

Wenn auch zaghaft, langsam näherten sich die Mädels und die Soldaten und es bildeten sich kleine Gruppen. Zu Franz und Hermann hatten sich noch zwei Soldaten gesellt, mit der Tochter der Witwe waren auch drei Freundinnen dazu gestoßen. Im Gegensatz zu den anderen Gruppen entwickelten sich hier die ersten lockeren Gespräche und selbst Außenstehende hätten erkennen können, dass unter diesen jungen Leuten die ersten Zuneigungen deutlich erkennbar wurden.

Als langsam die Abendsonne des Hochsommers am Horizont verschwand und die ersten langen Schatten den Dorfplatz in ein Licht von Träume und Wünsche tauchte, hatten sich aus einzelnen Zuneigungen schon recht feste Verbindungen entwickelt. Einige Soldaten legten unverhohlen ihren Arm um eines der Mädchen, einige grabschten schon mit einer Hand auf den Popos.

Hermann zählte zu den lockersten und knutschte mit der Tochter der Witwe rum. Langsam, noch vorsichtig aber unaufhaltsam, zog er das unerfahrene Mädchen aus dem Dunstkreis der jungen Leute heraus in die anbrechende Dunkelheit, hin zu den alten Häusern des Dorfes.

Der Alkohol machte den sexuell noch unerfahrenen Hermann locker. Er zog das Mädchen hinter eine Scheune und begann ihre Hose unter dem langen Rock herunterzuziehen. Das anfangs willige Mädchen fing an sich zu sträuben, aber Hermann ließ jetzt nicht mehr locker. Schnell hatte er den Gürtel der Hose gelockert, schon fiel die Hose runter auf die Stiefel.

Hermann konnte nicht mehr warten. Er drang mit seinem steifen Glied in den Unterleib des Mädchens ein. Es war nicht das erste Mal, dass er erregt war, aber es war das erste Mal, dass ein Mädchen ihn so erregte. Kaum war er eingedrungen, da war schon alles vorbei. Es war so kurz, dass Hermann erst später begriff, was er angestellt hatte. Das Mädchen weinte, Hermann hatte auf einmal ein schlechtes Gewissen.

„Was doch nicht so schlimm?“, versuchte er das Mädchen zu trösten.

„Ist doch nichts passiert!“, hoffte und glaubte er, er der nie aufgeklärt worden war. Das Mädchen weinte leise vor sich hin.

„Komm, lass uns zu den anderen gehen. Die machen sich sonst noch Gedanken!“

Es dauerte noch eine Weile, bis dass sich das Mädchen endlich beruhigte. Geht ja schon wieder!, dachte Hermann. Mädchen sind eben zickig!

In dieser Nacht schlief Hermann nicht gut. Sein schlechtes Gewissen war einem persönlichen Hoch gefolgt. Ihn plagte das Unrecht, und dass er bei der Mutter des Mädchens im Haus Quartier bezogen hatte. Doch bevor er sich mit Franz auf die Matratzen legte, prahlte er von seinem ersten Mal, wobei er betonte, dass er das schön öfter getan hatte.

„Hättest mal die Kleine hören sollen, wie die vor Freude gequiekt hat!“

Franz wollte nichts hören. Ihm war das zuwider, da er tiefreligiös war und niemals vor der Ehe so etwas machen würde.

Die Einheit zog am nächsten Tag weiter. Hermann und Franz marschierten in der zweiten Reihe neben einander. An der Dorfstraße standen die Kinder, einige liefen der Ausbildungskompanie voraus, andere nebenher. Am Ende des Dorfes hatten sich einige junge Mädchen versammelt um den ausziehenden Soldaten noch zuzuwinken. Da stand auch die Tochter der Quartierswitwe. Hermann wollte nicht hinschauen. Doch aus seinen Augenwinkeln sah er, dass sie Tränen in den Augen hatte.

Das Manöver ging weiter. Alle zwei Tage wurde in einem anderen Münsterländer Dorf Quartier bezogen. Hermann und Franz waren nun unzertrennlich, auch wenn Hermann immer wieder neue Flirts begann.

„Hast du denn nie genug?“, fragte ihn Franz, als er im vieren Dorf der vierten Schönheit den Kopf verdrehte.

„Wieso, die seh´ ich doch nie wieder? Und es macht mir einfach Spaß!“

Der Auszug aus den Dörfern am Morgen war immer gleich. Die Mädchen hatten sich am Ausgang versammelt und einige hatten Tränen in den Augen, einige weinten tatsächlich herzzerrreißend. Franz konnte das gar nicht haben, Hermann blieb gelassen und marschierte stur in Richtung neues Dorf und neuer Flirt.

*

In einer Kleinstadt im westlichen Münsterland bezog die Kompanie aus Münster für eine knappe Woche Quartier. Die Abende der Soldaten waren frei, so dass diese in den Straßen des Ortes herum flanierten. Die Kneipenwirte freuten sich, denn nun floss der Schnaps, der damals das Hauptgetränk war, in Strömen.

Am Samstagabend zog es alle in den Saal des Ortes. Dort hatte der Schützenverein zum Tanz geladen. Neben den Mitgliedern und ihren Frauen waren natürlich auch die Töchter gekommen. Aber auch die jungen Burschen der Kleinstadt nutzen die Gelegenheit zum Tanz und zum ersten Flirt.

Hermann hatte in den letzten Tagen Erfahrungen gesammelt. Kaum hatte er mit seinem Kameraden Franz den Saal betreten, schon stand er auf der Tanzfläche mit der schönsten jungen Dame im Raum. Franz sah die neidischen Blicke der jungen Männer des Ortes. Sein Freund hatte nur Augen für das Mädchen in seinem Arm. Nach dem Tanz zog es die beiden in den Gastraum des Saalbetriebes zurück. Bis kurz vor Mitternacht hatten alle Soldaten ein Mädchen an der Hand, die Einheimischen standen verloren am Tresen herum.

Hermann und seine neue Flamme waren durchs Tanzen erhitzt.

„Komm, lass uns Luft schnappen!“ schlug der junge Soldat vor. Beide gingen hinaus, mussten aber durch das Spalier der Einheimischen.

„Haut ab und lasst unsere Mädchen in Ruhe!“, rief einer der Jungs.

Der nächste schupste Hermann, so dass dieser stolperte und zwischen die Jungs fiel. Von der Tanzfläche hatte Franz gesehen, dass sein Freund am Boden lag.

„Die treten auf Hermann ein!“ schrie er gegen die Kapelle an.

Schon standen alle Soldaten um den Block der jungen Männer. Es kam zum Schubsen, Treten, Boxen und dann zu einer Massenschlägerei.

Hermann hatte es geschafft rauszukommen und das Mädchen mitzuschleifen. Sie ließen die Schläger zurück, zogen in der Dunkelheit in einen angrenzenden Garten und begannen wild zu fummeln. Da hatte Hermann eine erfahrene Dame erwischt. Die machte dem jungen Soldaten einiges vor. Am Ende war Hermann der, der fix und fertig am Boden lag, das Mädchen ihre Kleider raffte und mit einem „Hättest sicher nicht erwartet!“ abzog.

Der Auszug am nächsten Morgen war peinlich. Die örtlichen Polizeibeamten hatten einen sofortigen Abzug verlangt, die Offiziere einen Aufschub bis zum Morgengrauen heraus gehandelt. Der Hauptmann musste sich in der Nacht noch beim Bürgermeister einstellen. Er entschuldigte sich nicht, sondern warf den Einheimischen vor, nicht korrekt mit dem preußischen Heer umgehen zu können. Er drohte sogar mit einer Beschwerde bei der Regierung in Münster.

Das Manöver im Münsterland endete nach sechs Wochen. Hermann hatte so viele junge Damen kennengelernt, dass er die Namen längst vergessen hatte, als sie in Münster wieder die Kaserne betraten. Anfangs hatte er noch Adressen notiert, seine jedoch nie herausgegeben. Von den vielen jungen Mädchen hatte er die meisten mit Gewalt genommen, nur wenige hatten freiwillig mitgemacht. Hermann glaubte nun zu wissen, wie es geht und was die Frauen brauchten. Was die Frauen wollten, das konnte er sich gar nicht vorstellen. Hermann zählte zu den wenigen Offiziersanwärtern, die gerne das Manöver verlängert hätten.

Nördliches Münsterland, 1959

Die 1980er Jahre waren angebrochen. Noch ahnte niemand, dass eine Katastrophe diesen Ort heimsuchen würde. Der Ort war 1975 eingemeindet worden. Seine Selbstständigkeit hatte er verloren. Die kleine Stadt war jetzt ein Teil eines neuen Gebildes, das aus vier etwa gleich großen Orten bestand. Dieses Gebilde nannte sich zwar weiter Stadt, aber die alten Einwohner der kleinen Stadt konnten es noch Jahrzehnter später nicht verschmerzen, diesen Titel abgegeben zu haben.

Nach zwei Jahrzehnten hatte sich seit dem Tod des jungen Mannes einiges geändert. Von den damals knapp 2 000 Einwohnern lebten jetzt hier 4 000. Anfang der 1960er Jahre kamen die ersten türkischen Gastarbeiter. Die ersten noch willkommenen Gäste verließen Mitte der 1990er Jahre diesen beschaulichen Ort, um in ihrer Heimat den Lebensabend zu genießen.

In den 1980ern gab es noch keine Asylanten, Migranten und Spätaussiedler. Aber der Ort wucherte schon lange aus. In der Altstadt verließen immer mehr die alten Häuser und bauten am Ortsrand neu, nicht schöner, aber sicher in den meisten Fällen zweckmäßiger. Wenige blieben in der Mitte des Ortes, aus finanziellen Engpässen oder weil sie, wie einige, nämlich die anderen, meinten, aus fanatisch historischen Gründen, nämlich um die alten Häuser nicht aufzugeben.

*

Ich stand mit den Jungs unschlüssig am Graben. Was tun? Einen Besoffenen sollte man nicht unbedingt anfassen. Man konnte die Reaktion nie abschätzen. Also liegenlassen, bis dass der Rausch verflogen ist.

„Der bewegt sich aber gar nicht.” meinte Jopp, vielleicht ein wenig vorschnell.

„Ach, der ist noch stinkhagelvoll!” Walter kannte das von seinem ‚Altenʻ, wie er seinen Vater nannte, nur wenn der Alte nicht dabei war.

Heini war schon immer der mutigste. Er stieg als erster hinunter in den Graben, barfuß, also ohne Schuhe und Strümpfe. Von vorne trat er vorsichtig an den Liegenden heran. Kurz bevor er die Person erreichte, sprach er ihn noch mal an.

„He, du Säufer, steh´ auf und geh´ nach Haus! Der reagiert gar nicht. Gib mir mal meine Angel. Ich will ihn mal kitzeln. Keine Reaktion! Ganz schön besoffen!”

Jetzt hielt es Heini auch nicht mehr aus. Er watete durch das Rinnsal des Grabens zur Person und fasste diese an.

„Au, ist der kalt im Gesicht! Der reagiert überhaupt nicht!”

„Der ist tot!”, das war Jopp, von oben, weit weg von der kleinen Gruppe im Graben. Er war der ängstlichste, zeitlebens bis zum Tod.

Jetzt verlor auch Heini seinen Mut. Mit einem Satz sprang er von der Leiche weg und kletterte geschickt aus dem Graben.

„Was machen wir jetzt?”, fragte ich besorgt.

„Keine Ahnung, weiter Angeln, oder?”

„Kann man nicht machen. ich glaub´, einer von uns muss den Dorfsheriff holen.”

„Ich kann nicht, er hat mich letzte Woche beim Kirschenklauen erwischt, es war ja nicht unser Baum.”

Damals wurde das unerlaubte Pflücken von Obst noch geahndet und in den meisten Fällen mit Prügel bestraft. Jahre später wollte kein Kind mehr einen Apfel vom Baum essen. Obst kam aus dem Supermarkt und hatte ein überaus künstliches, aber auffällig gleichmäßiges Aussehen.

*

Jahre später wurde der Graben ausgebaut, aber nicht ausgebaut im Sinne eines Kanals, er wurde renaturiert mit Schlammzonen und Kolken, die die Natur nicht hätte schöner gestalten können. Der Mensch ist und bleibt in seiner Überplanung der Natur perfekt. Nichts darf dem Zufall überlassen werden, selbst nicht die Natur.

Für den Ausbau dieses Grabens brauchte man zwangsläufig mehr Fläche. Die Südabgrenzung des Grabens lag am alten Stadtwall, also gingen die Planer in den Norden, wo Eigenheimbesitzer ihre gestriegelten Gärten angelegt hatten. Hier standen natürlich nicht nur heimische Strauch- und Baumarten. Hier liebten die Eigenheimbesitzer das Exotische, oder zur Abschirmung gegen Nachbarn und Spaziergänger die Omorikafichte, im Volksmund ‚Tanneʻgenannt.

Irgendwann mussten in den meisten Vorgärten diese Tannen aus Alters- oder Krankheitsgründen gefällt, und wie das hier so üblich war, der Stubben auch noch gerodet werden. Die zwangsläufige Entfernung der sterilen Omorikareihen wurde von vielen begrüßt, naturgemäß von den Besitzern weniger. Jetzt war es möglich, zwar nur für eine gewisse Zeit und dann nur in den Wintermonaten, in die Gärten hineinsehen. Und genau das war es, was man verhindern wollte.

Der Graben, der sein Bett schon seit einem Jahrhundert einen Meter unter dem normalen Niveau eingegraben hatte, mäandrierte, wenn auch nur bei genauer Betrachtung, zwischen der großen Teichanlage im Osten, dem Dorfteich, und dem Abfluss ins ehemalige Gartenland der Altstadt.

Dieses Gartenland war relativ schnell in den 1990er Jahren bebaut worden, im Stil der ‚Neuen Moderneʻ: Kleine Häuser mit kleinen Fenstern und tief herunter gezogenem Dach. Walm war in, viele Giebel und Gauben waren in. Auch kam die Mode auf, schneeweiße Klinker zu verwenden und die Dächer mit glasierten Ziegeln in grün oder blau zu decken. Die Zweckmäßigkeit, eine Notwendigkeit der frühen 1960er Jahre, war verflogen. Jeder baute so individuell, wie der Bebauungsplan es erlaubte. Schön? Die Frage müssen sich spätere Generationen stellen, wenn diese Häuser vielleicht mal alt sind und leer stehen.

Das Ufer des Abflussgrabens wurde in den 1990ern mit Erlen bepflanzt, die schon schnell das Wasser des Grabens unter Astgewirr und Laub verschwinden ließ. Ein idealer Spielplatz für Kinder; unerkannt konnte man im Wasser des Grabens von Ost nach West wandern oder Passanten beobachten, die oberhalb der Grabensohle lang gingen.

*

Das war der Graben, der alles ins Rollen gebracht hatte. In den 1990ern wusste jedoch kein Mensch mehr von einem jungen Mann, der vor 30 Jahren hier den Tod fand. Warum auch, Namen sind Schall und Rauch, Tote schon lange, und der Tote war ja eines natürlichen Todes gestorben. Und da er jung gestorben war, hatte er keine bleibenden Erinnerungen in den Köpfen der Bewohner hinterlassen.

Aber irgendwann Jahre vorher in den späten 1970ern sickerte doch etwas durch. Hier und da sprach man in den Kneipen von dem Ereignis.

„Ich hab ihn damals gefunden.”

Eine Behauptung, die Heini bei allen Geschichten aufstellte, die irgendwie interessant waren oder wo man, sprich er, einen persönlichen Sieg errungen hatte.

Meistens war er nicht dabei gewesen, aber die einen konnten weder das Gegenteil belegen, noch waren sie dabei gewesen. Und der Rest war zu höflich das Gegenteil darzustellen. Dann gab es noch solche, die ihn einfach reden ließen. Je älter die Geschichte wurde, desto mehr schlachtete Heini sie aus. Viele fanden Gefallen an dieser Version, die eigentlich aus der persönlichen Phantasie entsprang. Aber warum nicht? Etwas war ja wahr, der Kern der Geschichte, meistens jedoch, wie schon gesagt, aber mit eigentlich anderen Teilnehmern.

Man, und das ‚Manʻ war so undifferenziert wie nur eben möglich, man hatte was gehört. Insbesondere in den einschlägigen Kneipen konnten die Wirte und Wirtinnen etwas weitergeben.

„Also, der Tote von neunzehnhundert-so-und-so, war das nicht der, der damals in den Ort kam, damals mit den Eltern aus Ostpreußen?”

„Nein, die Eltern waren waschechte ...!”

„War er nicht über 50 Jahre alt, und immer noch Junggeselle?”

So ging es laufend weiter. Man sprach oder redet über eine Person, die keiner mehr kannte. Woher auch? Über 20 Jahre war der damals junge Mann schon tot. Sein Grabstein vom heimischen Steinmetz schon wieder weiterverwendet, ganz unprosaisch für das Denkmal eines Hundes.

Die Eltern des jungen Mannes waren auch schon verstorben, so glaubte man. Geschwister hatte er nicht und nahe Verwandte gab es in dieser Kleinstadt nicht oder man wusste nichts davon. Er war und blieb ein unbekannter Toter, der, wie man hier sagte ‚schon lange keine Nase mehr hatteʻ.

Für ein paar Wochen machte er, richtiger gesagt die Geschichte um seinen Tod die Runde in den örtlichen Kneipen. Die Bewohner in den Nachbarorten dieses Stadtverbandes redeten selten über dieses Thema. Dort war der Tote noch weniger bekannt, man hörte selten etwas, was im Nachbarort getratscht wurde.

Samoa, 1911

Solf wollte Neuigkeiten vom Heimatland hören.

„Was macht Berlin? Der Kaiser ist sicher stolz auf seinen neuen Flottenverein?“

Der Gouverneur führte das lockere Gespräch hin zu dem 1898 gegründeten Flottenverein im Deutschen Reich.

„Ja, Sie haben recht. Hab kurz nach meinem Abitur davon gehört. Gute Sache, gute Sache!“

Hans hatte die Angewohnheit bei Zustimmung ein bis zwei Worte zu wiederholen.

„Der Kaiser will den Bau von Schlachtschiffen voranzutreiben. Müssen auf den Weltmeeren präsent sein. Bin noch vor unserer Fahrt zu ihnen in den Flottenverein eingetreten. Endlich passiert was! Können die Meere nicht den Engländern allein überlassen!“

Hans lachte süffisant.

„Ja, brauchen eine starke Flotte! Fühlen uns hier sonst allein gelassen. Kriegen wir auch hin, aber moralische Unterstützung wäre schon gut. Sehen Sie“, und Solf zeigte auf die Bucht, „dort liegt das Kanonenboot. Wichtige Präsenz für unsere Kolonie! Schon von weitem kann man unsere Macht sehen. Sollen nur kommen unsere Feinde! Wir sind gewappnet, so wie der Kaiser in Berlin!“

„Fühlen uns hier sicher!“, antwortete Hans von Bodin. „Schönes Fleckchen Erde, Ihr Samoa. Könnte hier länger bleiben!“

„Na, das passt gut Bodin. Suchen den Leiter der Kakaoplantage in Tapatapao. Was meinen Sie? Fahren gleich hin. Wird Ihnen gefallen! Ohne uns Deutsche läuft hier nichts! Die Einheimischen können wir zur Arbeit nicht gebrauchen. Haben Chinesen von der Kolonie Kiautschou geholt. Das geht, aber nur mit strengem Regiment. Aber das schaffen Sie. Sind ja Reserveoffizier, wie ich höre!“

„Aber“, warf Hans ein, „haben ja einheimische Wachsoldaten vor Ihrem Haus.“

„Wissen Sie, ist ein Kotau an unsere Gastgeber, na ja Gastgeber“, und er lachte, „Sie verstehen was ich meine. Arbeit ist für die ein Fremdwort. Geht aber auch so. Kommen gut mit den Häuptlingen aus. Und das merken Sie sicher, das ist wichtig. Chinesen werden von den Einheimischen nicht geachtet. Warum auch? Niederes Volk. Aber was sage ich? Sollten fahren! Frau von Bodin, was meinen Sie gnäd´ge Frau. Können wir zur Besichtigung starten?“

*

Julia saß rückwärts direkt hinter dem chinesischen Kutscher, Hans und der Gouverneur auf der Rückbank der Kutsche. Alles läuft schief, dachte Julia. Ich muss in unmittelbarer Nähe des stinkenden Chinesen sitzen, sehe nur die rückwärtige Landschaft und bin eigentlich hier überflüssig. Und mein Herr Gemahl, dachte sie, der ist in seinem Element, Offiziere, Gouverneure und sonstige wichtige Personen des öffentlichen Lebens. Die würden nicht mal merken, wenn ich ohnmächtig würde, bei dieser schwülen Hitze.

Hans amüsierte sich tatsächlich hervorragend. Beide Herren schwafelten über das erstarkende Deutsche Reich mit dem selbstverliebten Kaiser Wilhelm. Julia stand diesem Kaiser abwartend kritisch gegenüber. Doch Hans durfte das nicht wissen. Hans und sein Kaiser, dachte sie, während die Kutsche die wenigen Häuser der Hauptstadt Apia passierte und einen unbefestigten Weg langsam bergauf fuhr.

„Da müssen Sie ran! Der Weg ist für den Transport der Kakaofrüchte nicht geeignet. Schaffen Sie schon, lieber Bodin!“

Julia hörte nur den Satz ‚Da müssen Sie ran!ʻ Was bedeute das? Sollte Hans hier in den wenigen Urlaubstagen was richten? Er war doch nur Offizier mit Abitur. Hatte noch keinen Beruf, von Berufserfahrung ganz zu schweigen. Und er sollte einen Weg neu planen oder etwa bauen.

Solf war feinfühliger als Hans von Bodin. Er hatte bemerkt, dass Julia zusammenzuckte.

„War hoffentlich kein Insekt, das Sie erschrecken ließ! Hab´ ihrem Mann vorgeschlagen hier zu bleiben. Oben in den Bergen, fahren jetzt hin, liegt eine Plantage für Kakaobohnen. Der Leiter ist aus Krankheitsgründen zurück in die Heimat. Brauchen einen neuen. Ihr Mann wäre prädestiniert.“

Oh Gott! Nicht das!, dachte Julia. Ich werd´ gleich ohnmächtig. Hier bleiben, nein. Ich fahr zurück mit dem nächsten Postschiff auch ohne Hans.

„Das kann er doch gar nicht, Herr Solf. Hans hat doch noch keinen Beruf…“ gelernt, wollte sie sagen.

Doch Hans unterbrach seine Frau sofort.

„Natürlich hab´ ich einen Beruf. Ich bin Offizier des Deutschen Reichs. Und Offiziere können alles. Herr Gouverneur, dass kriegen wir hin. Mein Wort darauf!“

Julia sagte nichts mehr. Warum auch? Ihr Mann hatte immer recht. Sie hatte schon mal was davon gehört, dass in Finnland Frauen wählen durften. Aber im Deutschen Reich? Warum auch, dachte sie, wir haben sowieso nichts zu sagen.

Die Kutsche war gut zwei Stunden gefahren. Hier und da standen Hütten am Weg und halbnackte Samoaner saßen davor. Überall wurden sie freudig begrüßt.

„Die Menschen sind sehr nett!“ Julia versuchte ein belangloses Gespräch aufzubauen.

„Ja, freundlich sind die wirklich. Sagte es ihrem Gemahl schon, zur Arbeit kann man die nicht anleiten. Haben dafür Chinesen!“

Nach einer weiteren Stunde öffnete sich auf einer Hochebene eine Fläche mit landwirtschaftlichen Produkten. Weder Hans noch Julia wussten was dort stand.

„Sind das Kakaopflanzen?“, fragte Julia.

Hans sagte nichts, ist auch besser so, dachte Julia.

„Nein, gnäd´ge Frau, sind Ananaspflanzen. Kakaobohnen wachsen auf Bäumen. Werden hier etwa fünf Meter hoch. Werden beschnitten, damit die Chinesen besser an die Früchte kommen. Sehen Sie, hinter der Fläche mit der Ananas stehen die kleinen Bäume.“

Durch die Felder führte der Weg zum Haus des Plantagenverwalters. Das weiß getünchte Holzhaus im Kolonialstil ähnlich dem des Gouverneurs war zweistöckig. Rund um das Erdgeschoss und den zweiten Stock lief eine offene Veranda. Als die Kutsche vor dem Eingang des Hauses hielt, kamen zwei Chinesen heraus.

„Guten Tag Massa Gouverneur. Willkommen Madam, willkommen Monsieur.“

„Gut, gut, lassen Sie uns zuerst reingehen. Eine Erfrischung und etwas zu essen!“ sagte Solf, ohne die Chinesen anzuschauen.

„Gut Massa, hier hinein!“

Wie ich das hasse, dachte Julia, diese buckelnden Chinesen.

„Gibt es so etwas wie ein Bad?“, fragte sie den Gouverneur.

„Aber natürlich! Sind doch nicht bei den Hottentotten!“ Er lachte. „Gnäd´ge Frau, wir hier leben in der Zivilisation. Dort ist das Bad. Frisches Wasser für die gnäd´ge Frau!“ rief er einem der Chinesen zu.

Komisch, dachte Julia, keine Frauen, nur Männer. Aber lange bleiben wir nicht hier.

Die Luft hier ober war besser. Es war zwar schwül, jedoch blies ein kühler Wind über die Hänge zum Haus. Die Gardinen bewegten sich ständig im Wind. Nachts ist das sicher spukig, dachte Julia.

„Ja, hier lässt´s sich aushalten!“, schwadronierte der Gouverneur. „Immer ein leichter Wind und hilfsbereite Arbeitskräfte. Vermissen hier oben nichts. Und schauen Sie gnäd´ge Frau, was für eine Aussicht! Da unten im Norden liegt Apia. Hier über den Baumkronen. Und auf der anderen Seite das blaue Meer mit der glitzernden Sonne. Traumhaft wie im Paradies!“

Und warum wohnst du nicht hier, dachte Julia.

Hans war begeistert.

„Wunderschön! Hier könnte ich ein Leben lang bleiben!“

„Können Sie, können Sie, Bodin! Schlage vor, zeige Ihnen alles und dann bleiben Sie eine Nacht hier oben. Und dann entscheiden Sie!“

Was entscheiden, dachte Julia. Was haben die beiden ausgeheckt? Ist doch schon alles geklärt!

Unten im Haus lagen die Küche, das große Wohnzimmer und ein kleines Gästebad. Mit einer großen geschwungenen Treppe gelangten die drei in das obere Stockwerk. Zwei Schlafzimmer lagen jeweils dem breiten Flur gegenüber.

„Können hier getrennt schlafen, wenn der Herr Gemahl zu laut schnarcht!“ Der Gouverneur lachte. „Aber sind ja jung verheiratet. Haben sicher Besseres zu tun!“ Bei der Bemerkung lachte er lauthals.

„Bad liegt nach vorne raus. Sehen Sie, mit Blick auf die Felder. Die schönste Aussicht hat man natürlich vom südlichen Schlafzimmer. Lassen Sie uns auf die Veranda treten! Hier kann man um das ganze Haus gehen und alle Himmelsrichtungen genießen, beim Whiskey oder gnäd´ge Frau, beim Wein. Müssen den wie den Whiskey einführen. Weinreben sollen von Deutschland noch kommen. Kann Ihr Mann hier anbauen. Kann ‘nen gutes Geschäft werden!“

Scheint schon alles besprochen zu sein, dachte Julia. Was soll ich machen? Dagegen widersprechen, nicht in diesem Moment. Vielleicht nachher, wenn Solf endlich weg ist. Doch der führte die beiden einmal über die Veranda im ersten Stock, dann im Erdgeschoss und zum Schluss ging es in die Plantage.

„Ananas wird in der Nähe des Hauses angebaut. Dann wird der Blick nicht verbaut. Dahinten kommen die Kakaobäume. Kokospalmen und Palmöl wird in den tieferen Lagen geerntet. Hier oben also nur Kakao und Ananas. Können Sie aber ändern. Sind ja noch so jung und haben Ihr Leben noch vor sich!“

Solf sprach zu Hans, der begeistert das Anwesen betrachtete.

„Ja, da kann man was machen. Wein ist gut, vielleicht Sisal! Annans und Kakao für unsere Kolonialläden in der Heimat. Ich glaube das schaffen wir. Was meinst du Julia?“

Julia brummelte was von ja gut oder so. Hans hatte sowieso nicht auf eine Antwort gewartet. Er plante schon weiter.

„Der Weg zum Hafen nach Apia muss verbessert werden. Ich brauche sicher noch mehr Arbeitskräfte. Sieht etwas unordentlich aus. Das Unkraut muss weg, vielleicht ein Lagerraum oder so was.“

„Hervorragend! Sie verstehen was vom Geschäft. Bodin, Sie sind mein Mann!“

Solf ergriff die Hand von Hans.

„Wir können morgen den Vertrag unterzeichnen. Wissen Sie was? Lass´ Sie jetzt allein. Fahre runter und setzte den Vertrag auf. Lass ´Sie Morgen nach dem Frühstück abholen. Also dann!“

Und er ging zur Kutsche, wo der Chinese mit den beiden Pferden gewartet hatte.

Westliches Münsterland, 1910

Hermann Becker wurde nach einem Jahr Wehrdienst als Reserveoffizier in Münster entlassen. Schon als Schüler hatte er den Traum unbedingt Lehrer werden zu wollen. In Langenhorst, einem kleinen Nest bei Warendorf im östlichen Münsterland bewarb sich Hermann beim Lehrerseminar als Student. Die Umstellung vom Wehrdienst zum Seminaristen war größer als er erwartet hatte. Die Leitung des Seminars ebenso wie die der Oberlehrer lag in den Händen von katholischen Geistlichen, die auf Formen mehr Wert legten, als auf pädagogische oder fachliche Ausbildung.

Hermann hatte ein Zimmer mit drei anderen Seminaristen. Die Zeiten waren ähnlich wie in der Kaserne in Münster, nur hier wurde auf Exaktheit und Sauberkeit strikt geachtet. Während Hermanns freiwilligem Jahr als Soldat hatte er nach ein paar Monaten einen Adjutanten, der für ihn die unangenehmen Arbeiten übernahm.

Im Seminar musste er alles selber machen. Morgens um fünf Uhr war Apell, dann ging es in die Frühmesse, dann Frühstück und danach kamen die Seminare. Gelehrt wurde hauptsächlich katholische Religion.

„Lesen, Schreiben und Rechnen können sie. Warum sollen wir ihnen das noch beibringen!“ Das war der Slogan der Lehrkörper. „Wichtig ist ihre religiös tadellose Sittlichkeit!“

Die Seminaristen wurden nicht nur kontrolliert, sie wurden fast ununterbrochen beobachtet. Alle Briefe ob herein oder hinaus unterzogen die Lehrer einer Zensur.

So erfuhr Hermann nicht, dass das erste Mädchen, das er während des Manövers genommen hatte, so sah er es, nicht vergewaltigt, Selbstmord verübte. Die Witwe hatte einen Abschiedsbrief ihrer Tochter gefunden und dieser war mit einem kurzen Begleitschreiben über die Kompanie in Münster an die Heimatadresse von Hermann gegangen. Das Mädchen war schwanger und hatte sich aus Scham im Rhein ertränkt. Hermanns Vater erhielt den Brief der Witwe und leitete ihn mit einem eigenen Anschreiben weiter. Doch der Brief erreichte Hermann nie, weder den Brief des Vaters noch der Witwe.

In der dreijährigen Ausbildung hielt sich Hermann möglichst genau an die Hausordnung. Im Unterricht glänzte er durch sein religiöses Wissen. Das hatte man ihm schon in der heimischen Volkschule beigebracht, auch mit Zucht und Ordnung. Davon konnte er nun zehren ohne große geistige und körperliche Anstrengungen.

Hermann verließ das Lehrerseminar mit überdurchschnittlichen Noten, so dass er sich eigentlich eine Schule hätte aussuchen können. Doch die Stellen waren rar, besonders in seiner Heimat und in den größeren Orten. Das Schulkolleg bot ihm daher eine Stelle als Dorfschullehrer einer Bauerschaft im südwestlichen Münsterland an. Die Schule war einklassig. Direkt neben dem Schulhaus lagen die Lehrerwohnung, eine kleine Scheune und ein Schulgarten.

Hermann Becker nahm die Stelle an. Eine andere Möglichkeit hatte er auch nicht. Sein älterer Bruder übernahm den Samenfachhandel seines unverheirateten Onkels, sein jüngerer Bruder wollte nach Amerika auswandern. Eine Schwester war als Novizin in ein Kloster im Münsterland eingetreten, die andere lebte noch zu Hause, wo sie zeitlebens vergebens auf einen Ehemann wartete.

Hermann blieb der Heimatort und ganz besonders sein Elternhaus verschlossen. Dort wollte ihn keiner mehr aufnehmen. Wahrscheinlich konnte der Vater die Sache mit dem Selbstmord des Mädchens nicht verwinden, so dass er seinen Sohn nur noch bei Besuchen sehen wollte. Dann ließ er seinen Sohn spüren, dass er ihn verachtete. Reserviert begrüßt er ihn, nur die Mutter freute sich Hermann einmal im Jahr zu sehen.

So blieb ihm nur der Weg in die Einöde des westlichen Münsterlandes. Er bezog das Schulhaus und richtete sich ein. Das Gehalt eines Lehrers war vor dem Ersten Weltkrieg kläglich. Davon leben konnte er nicht. Ohne seinen Schulgarten, den er auch als Lernobjekt einsetzte, wäre er wohl verhungert. Im kleinen Stall stand ein Ferkel, das er aufzog und vor Weihnachten schlachtete. Zu den Hochtagen bekam er von den größeren Höfen auch mal einen Schinken geschenkt, besonders dann, wenn er den Kindern des Hofes zusätzlichen Unterricht gab. Nachhilfeunterricht war noch nicht erfunden worden. Der zusätzliche Unterricht war kostenlos.

Einmal pro Woche zog es ihn in den kleinen Nachbarort in die örtliche Kneipe. Hier saßen die Bauern und spielten Skat.

„Mester, set di dato!“

Platt war die Sprache und nur während des Unterrichts sprach Hermann hochdeutsch. In der Kneipe durfte er mit den Grundbesitzern Kartenspielen. Er selbst war ein geselliger Typ. Hermann hörte gerne zu, besonders bei Geister- oder Spukgeschichten. Er war fasziniert von den Erzählungen der Bauern und behielt diese Geschichten im Gedächtnis. Jahre später hat er diese auch in einigen kleinen Büchern veröffentlicht.

An diesen Abenden wurde Schnaps getrunken. Hermann rauchte dabei seine Pfeife. Auch die anderen Spieler rauchten, jedoch Zigarren. Der Kneipenraum war vom Qualm geschwängert, die ehemals weiß getünchten Wände braun. Die Karten wurden gemischt und dann ausgespielt. Das Kartenspiel war immer laut. Karten knallten die Spieler auf den alten Eschenholztisch, der Schnaps floss in Strömen. Die Verluste, es wurde um Geld gespielt, waren nicht besonders hoch. Doch für Hermann konnte so ein Abend einen ganzen Wochenlohn bedeuten.