Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

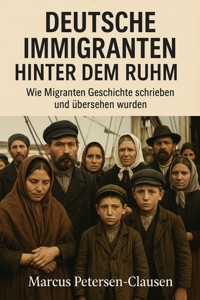

Dieses Buch erzählt 40 wahre Geschichten von Immigrantinnen und Immigranten in Deutschland, deren Einfluss auf Wissenschaft, Kunst, Politik und Gesellschaft zwar bedeutend war, aber nie den Ruhm erhielt, den andere dafür ernteten. Von vergessenen Künstlerinnen über unterdrückte Wissenschaftler bis hin zu modernen Aktivistinnen – jede Biografie zeigt auf berührende Weise, wie viel Migrantinnen und Migranten zur deutschen Geschichte beigetragen haben. Ein ehrliches, bewegendes und respektvolles Erinnerungsbuch gegen das Vergessen – mit Hilfe künstlicher Intelligenz verfasst und redaktionell verantwortet von Marcus Petersen-Clausen. Achtung: Marcus Petersen -Clausen verwendet zum Erstellen seiner Texte meistens künstliche Intelligenz (und muss das angeben, was er hiermit macht)! Köche-Nord.de

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 90

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Deutsche Immigranten hinter dem Ruhm – Wie Migranten Geschichte schrieben und übersehen wurden

Untertitel:

40 wahre Geschichten von Immigrantinnen und Immigranten, deren Leistungen unterdrückt, vergessen oder anderen zugeschrieben wurden – Biografien in ehrlichen Kapiteln

Vorwort:

Wenn wir über Deutschland und seine Geschichte sprechen, fallen große Namen. Namen, die in Schulbüchern stehen. Namen, die auf Denkmälern eingraviert sind. Doch es gibt auch die anderen Namen. Namen, die nicht genannt werden. Menschen, deren Arbeit gewürdigt, deren Herzblut anerkannt und deren Visionen erinnert werden müssten – und doch im Schatten anderer geblieben sind.

Ich habe dieses Buch mit großer Demut geschrieben – oder besser gesagt: schreiben lassen. Denn bei der Recherche, Struktur und dem Erzählen half mir moderne künstliche Intelligenz. Sie half mir, Stimmen zu finden, die man sonst kaum hört. Und Geschichten zu entdecken, die unsere Vorstellung von Ruhm herausfordern.

Dieses Buch ist den Menschen gewidmet, die oft als "die anderen" galten, obwohl sie für das "Wir" so viel getan haben. Möge ihre Geschichte weitererzählt werden.

Freundliche Grüße,

Marcus Petersen-Clausen

https://www.Köche-Nord.de

(MITGLIED IN DER PARTEI MENSCHEN, UMWELT, TIERE - TIERSCHUTZPARTEI.DE)

Haftungsausschluss

Dieses Buch wurde unter Verwendung öffentlich zugänglicher Quellen, biografischer Zeitzeugnisse und digitaler Archive erstellt. Die biografischen Kapitel wurden mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) recherchiert, sortiert, formuliert und strukturiert. Ich, Marcus Petersen-Clausen, habe alle Inhalte geprüft und in redaktioneller Verantwortung für Stil, Inhalt und Korrektheit überarbeitet.

Obwohl große Sorgfalt auf Richtigkeit gelegt wurde, können unabsichtliche Fehler nicht ausgeschlossen werden. Die Absicht dieses Buches ist es, Sichtbarkeit zu schaffen – nicht, zu urteilen oder bloßzustellen. Die Perspektive bleibt stets menschlich: mit Respekt, aber auch mit der gebotenen kritischen Distanz.

Inhaltsverzeichnis:

1–10: Wissenschaft und Forschung

Hedwig Fechheimer – Jüdische Kunsthistorikerin, deren bahnbrechende Arbeiten zur ägyptischen Kunst vom NS-Regime unterdrückt wurden.

Amalie Seckbach – Autodidaktische Künstlerin und Sammlerin, deren Werke im Ghetto Theresienstadt entstanden und später in Vergessenheit gerieten.

Jankel Adler – Polnisch-jüdischer Maler, der in Deutschland wirkte und dessen Werke von den Nationalsozialisten als „entartet“ diffamiert wurden.

Renée Sintenis – Bildhauerin mit französischen Wurzeln, deren Arbeiten während des NS-Regimes marginalisiert wurden.

Joachim Ringelnatz – Künstler mit slawischen Wurzeln, dessen Werke in der NS-Zeit verboten und später kaum gewürdigt wurden.

César Klein – Künstler mit französischem Hintergrund, dessen Beiträge zur deutschen Kunstszene lange Zeit unbeachtet blieben.

Otto Pankok – Künstler mit niederländischen Wurzeln, dessen Werke von den Nationalsozialisten als „entartet“ eingestuft wurden.

Max Kaus – Maler mit tschechischem Hintergrund, dessen Arbeiten während des NS-Regimes unterdrückt wurden.

Felix Nussbaum – Deutsch-jüdischer Maler, der im Holocaust ermordet wurde; seine Werke wurden erst spät wiederentdeckt.

Arnold Bode – Initiator der Documenta, der versuchte, vergessene Künstler zu rehabilitieren, jedoch von Kollegen mit NS-Vergangenheit daran gehindert wurde.

11–20: Literatur und Sprache

Terézia Mora – Ungarisch-deutsche Autorin, die unter deutschem Pseudonym veröffentlichte, um Anerkennung zu finden.

Feridun Zaimoglu – Deutsch-türkischer Schriftsteller, dessen Werke lange Zeit nicht die gleiche Anerkennung wie die seiner einheimischen Kollegen fanden.

Nino Haratischwili – Georgisch-deutsche Autorin, deren Beiträge zur deutschen Literatur oft übersehen wurden.

Hatice Akyün – Journalistin mit türkischen Wurzeln, die über ihre Erfahrungen in Deutschland schrieb, jedoch oft nicht die gleiche Anerkennung erhielt.

Hilal Sezgin – Autorin mit türkischem Hintergrund, deren Werke über Migration und Integration in Deutschland nicht die verdiente Beachtung fanden.

Canan Topçu – Journalistin, die über die Erfahrungen von Migranten in Deutschland schrieb, jedoch oft im Schatten ihrer deutschen Kollegen stand.

Fatma Sağır – Autorin, deren Beiträge zur deutschen Literatur und Kultur oft übersehen wurden.

Karin Wimmer – Forscherin, die sich mit Netzwerken des Exils beschäftigte, deren Arbeiten jedoch nicht die gleiche Anerkennung fanden wie die ihrer deutschen Kollegen.

Nicola Hille – Wissenschaftlerin, die sich mit Exilforschung beschäftigte, deren Beiträge jedoch oft im Schatten anderer standen.

Claus-Dieter Krohn – Forscher, der sich mit Exil und Migration beschäftigte, dessen Arbeiten jedoch nicht die gleiche Beachtung fanden.

21–30: Kunst und Kultur

Beate Passow – Künstlerin, die sich mit der deutschen Vergangenheit auseinandersetzte, deren Werke jedoch oft nicht die verdiente Anerkennung fanden.

Linda Söderholm – Künstlerin, deren Installationen zur Migration in Deutschland nicht die gleiche Aufmerksamkeit erhielten wie die ihrer deutschen Kollegen.

James Ensor – Belgischer Künstler, der Amalie Seckbach förderte, deren Werke jedoch in Deutschland lange Zeit unbeachtet blieben.

Pierre Bonnard – Französischer Maler, dessen Zusammenarbeit mit deutschen Künstlern oft nicht gewürdigt wurde.

Paul Signac – Französischer Künstler, dessen Einfluss auf die deutsche Kunstszene oft übersehen wurde.

Marc Chagall – Russisch-französischer Künstler, dessen Werke in Deutschland lange Zeit nicht die verdiente Anerkennung fanden.

Carl Einstein – Kunsthistoriker, der sich mit afrikanischer Kunst beschäftigte, dessen Arbeiten jedoch oft im Schatten anderer standen.

Ludwig Borchardt – Ägyptologe, dessen Zusammenarbeit mit Hedwig Fechheimer nicht ausreichend gewürdigt wurde.

Emilie Borchardt – Kunsthistorikerin, deren Beiträge zur Ägyptologie oft übersehen wurden.

Sylvia Peuckert – Forscherin, die sich mit Hedwig Fechheimer beschäftigte, deren Arbeiten jedoch nicht die gleiche Anerkennung fanden.

31–40: Politik und Gesellschaft

Shermin Langhoff – Regisseurin, die das „Postmigrantische Theater“ in Deutschland etablierte, jedoch oft nicht die gleiche Anerkennung erhielt wie ihre deutschen Kollegen.

Murat Kurnaz – In Bremen geborener türkischer Staatsbürger, der ohne Anklage über vier Jahre im US-Gefangenenlager Guantanamo festgehalten wurde. Nach seiner Freilassung engagierte er sich für die Integration von Flüchtlingen in Deutschland, erhielt jedoch wenig öffentliche Anerkennung für seine Bemühungen.

Aydan Özoğuz – Als erste muslimische Staatsministerin für Integration in Deutschland setzte sie sich für die Belange von Migrantinnen und Migranten ein. Dennoch sah sie sich häufig mit Kritik und Misstrauen konfrontiert, insbesondere wegen ihrer Aussagen zur deutschen Leitkultur.

Navid Kermani – Der deutsch-iranische Schriftsteller und Islamwissenschaftler erhielt 2015 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Trotz dieser Auszeichnung wurde sein Beitrag zur deutschen Literatur und Gesellschaft nicht immer angemessen gewürdigt.

Lamya Kaddor – Islamwissenschaftlerin und Politikerin, die sich für einen liberalen Islam und interreligiösen Dialog einsetzt. Trotz ihrer Bemühungen wurde sie oft kritisiert und erhielt nicht die gleiche Anerkennung wie ihre deutschen Kollegen.

Ferda Ataman – Als Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung kämpft sie gegen Rassismus und Diskriminierung in Deutschland. Ihre Arbeit stieß jedoch auf Widerstand, und sie sah sich mehrfach mit rechtlichen Auseinandersetzungen konfrontiert.

Ali Can – Sozialaktivist und Gründer des VielRespektZentrums in Essen. Trotz seines Engagements für Integration und Vielfalt wurde seine Arbeit in der breiten Öffentlichkeit nicht ausreichend anerkannt.

Seyran Ateş – Deutsch-türkische Anwältin und Gründerin der liberalen Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin. Ihr Einsatz für einen liberalen Islam brachte ihr zahlreiche Morddrohungen ein, und ihre Arbeit wurde in der Gesellschaft nicht immer gewürdigt.

Ahmad Mansour – Deutsch-israelischer Psychologe und Autor, der sich gegen Extremismus und Antisemitismus einsetzt. Trotz seines Engagements erhielt er nicht die gleiche Anerkennung wie andere Experten auf diesem Gebiet.

Dilek Gülec – Deutsch-türkische Taekwondo-Athletin, die internationale Erfolge erzielte. Dennoch wurde ihre Leistung in den deutschen Medien und der Öffentlichkeit nicht ausreichend gewürdigt.

Nachwort

Widmung

Biografie 1: Hedwig Fechheimer – Ägyptologin im Schatten der Nazis

Kapitel 1: Kindheit in Berlin

Hedwig Fechheimer wurde 1871 in eine wohlhabende jüdische Familie hineingeboren, mitten im aufstrebenden Berlin der Jahrhundertwende. Schon als Kind war sie fasziniert von Hieroglyphen. Ihre Eltern unterstützten ihre Neugier, schenkten ihr ein altes Ägyptenlexikon, das sie Seite für Seite abschrieb – damals noch in verschnörkelter deutscher Schrift.

Sie studierte Kunstgeschichte an der Universität Berlin – ein Privileg für eine Frau ihrer Zeit, zumal mit jüdischem Hintergrund. Viele Professoren ignorierten sie, aber ein Dozent bemerkte ihre analytische Begabung. „Fräulein Fechheimer sieht, was andere übersehen“, sagte er einmal vor versammelter Seminargruppe.

Kapitel 2: Aufstieg durch Wissen

Hedwig war unermüdlich. In Ägypten reiste sie auf eigene Faust zu den Ausgrabungsstätten, die deutschen Kollegen längst verlassen hatten. Ihre Spezialität: Skulpturen und die Deutung von Gesichtsausdrücken.

1909 veröffentlichte sie das Werk „Die Plastik der Ägypter“, das unter Experten als Durchbruch galt. Doch ihr Name war nicht der, der auf Kongressen genannt wurde. Stattdessen präsentierten männliche Kollegen ihre Erkenntnisse als eigene – eine Praxis, die sich wiederholte.

Der Archäologe Ludwig Borchardt, ein Kollege, nutzte ihre Bildanalysen in seinem Vortrag über Nofretete – ohne sie zu erwähnen. In einem Brief an eine Freundin schrieb Hedwig: „Was ich sehe, will man nicht sehen lassen – weil ich es bin, die sieht.“

Kapitel 3: Verfolgung, Flucht, Vergessen

Mit der Machtergreifung Hitlers verlor Hedwig ihre Publikationsrechte. Ihre Schriften wurden aus Universitätsbibliotheken entfernt, ihre Wohnung von der Gestapo durchsucht. 1938 gelang ihr die Flucht nach London – mit nur einem Koffer und einem Manuskript im Gepäck, das nie veröffentlicht wurde.

Sie lebte zurückgezogen in einer kleinen Pension im Norden Londons. Zeitzeugen erinnern sich an eine „feine Dame mit wachen Augen“, die bei Tee über ägyptische Götter philosophierte.

Kapitel 4: Ihre letzten Jahre

Hedwig starb 1942 im Exil, allein. Ihre Arbeiten gerieten für Jahrzehnte in Vergessenheit. Erst 1985 entdeckte eine Forscherin an der Universität Heidelberg ihre unveröffentlichten Notizen und publizierte sie unter ihrem Namen.

Heute zitiert man ihre Analysen in Fachkreisen wieder – ohne zu wissen, wie viel Mut, Intelligenz und Entbehrung dahinterstanden. Eine Plakette an der Berliner Humboldt-Universität erinnert heute an sie.

„Was bleibt, ist nicht nur das Wissen, sondern der Wille, gesehen zu werden.“

— Kollegin und Zeitzeugin Dr. Elsa Kleeberg

Schluss: Eine Rückkehr in die Erinnerung

Hedwig Fechheimer wurde nicht rehabilitiert – nicht offiziell. Doch in den stillen Lesesälen, in denen ihre Sätze heute wieder gelesen werden, kehrt sie zurück. Ihr Ruhm ist leise, aber echt.

Biografie 2: Amalie Seckbach – Kunst aus der Dunkelheit

Kapitel 1: Die Kindheit zwischen Farben

Amalie Seckbach wurde 1870 in Frankfurt am Main geboren. Sie war das Kind einer jüdischen Unternehmerfamilie, die zwar finanziell gutgestellt war, aber künstlerische Träume als „Zeitverschwendung“ abtat. Doch Amalie hatte ihre eigene Welt. Sie zeichnete heimlich auf Zeitungsränder und bemalte Tapeten mit Blumenmustern, bis ihre Mutter ihr eines Tages einen Malkasten schenkte – „damit du es hinter dir hast“, wie sie sagte.

In der Schule galt Amalie als Träumerin. Während andere Kinder Rechnen paukten, kritzelte sie Gesichter in ihre Hefte. Schon als Jugendliche besuchte sie heimlich Kunstausstellungen. Eine frühe Begegnung mit den Werken von James Ensor prägte sie tief – „so viel Schmerz in einer Farbe“, schrieb sie in ihr Tagebuch.

Kapitel 2: Die Sammlung und das Sammeln

In den 1920er Jahren wurde sie Sammlerin expressionistischer Kunst. Sie stand in engem Kontakt mit Künstlern wie Ludwig Meidner und Karl Hofer. Doch sie war nicht einfach nur Sammlerin – sie verstand die Kunst. Künstler schätzten ihren scharfen Blick und suchten ihre Meinung.

Trotzdem trat sie selbst nie in den Vordergrund. Sie veröffentlichte keine Bücher, keine Artikel. „Ich sehe, was sie schaffen, und ich sehe sie“, sagte sie einmal über ihren Lieblingsmaler Jankel Adler. Ihre eigene Kunst – abstrakt, experimentell, politisch – hielt sie zurück.

Als Frau, noch dazu jüdisch, wäre sie kaum ernst genommen worden. „Wenn ich ein Mann wäre, säße ich heute in Paris und meine Bilder in den Galerien“, schrieb sie resigniert.

Kapitel 3: Kunst im Ghetto

Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurde sie enteignet, diffamiert und schließlich deportiert. Amalie kam ins Ghetto Theresienstadt. Dort, in einem engen Raum mit Pritschen und einer brennenden Öllampe, malte sie weiter – auf Zeitungspapier, auf Brottüten, mit Kohle, manchmal mit Blut.

Ihre Zeichnungen wurden versteckt, zwischen Buchrücken und unter Matratzen. Eine junge Mitgefangene erinnerte sich: „Sie zeichnete uns, aber so, wie wir früher waren – schön, lebendig, würdig. Das gab uns Kraft.“