Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Georg Hermann. Werke in Einzelbänden

- Sprache: Deutsch

Georg Hermanns letzter Roman schildert das Schicksal einer deutsch-jüdischen Familie unter dem Nationalsozialismus. Berlin Anfang 1933, wenige Tage nach dem Reichstagsbrand: im Hause des jüdischen Papiergroßhändlers Heinrich Simon kommt die ganze großbürgerliche Familie zusammen, um das 75-jährige Firmenjubiläum zu begehen. Doch während vorne in den Salons die Gäste feiern, diskutiert man im Hinterzimmer die Dringlichkeit der Emigration. Denn die Lage im Land wird immer bedrohlicher,die ersten Großkunden ziehen sich zurück, auf der Straße marschieren SA-Trupps und Gerüchte über Verhaftungswellen machen die Runde: "Ahnten die wirklich noch nicht, was hier gespielt werden sollte?" Und dann muss es plötzlich ganz schnell gehen … In seinem letzten Roman fängt Georg Hermann humorvoll, empathisch und mit klarem Blick die Verunsicherungen in einer deutsch-jüdischen Familie vor dem Hintergrund des beginnenden nationalsozialistischen Terrors ein. Ursprünglich vierteilig angelegt, konnte Hermann nur zwei Teile des Romans beenden, die zu Lebzeiten unveröffentlicht blieben und hier erstmals publiziert werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 628

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

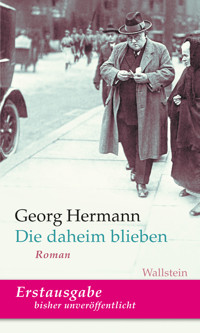

Georg Hermann

Die daheim blieben

Roman

Herausgegeben und mit einem Nachwort von Godela Weiss-Sussex

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet

diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet

über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© George Rothschild und John Craig-Sharples

© für diese Ausgabe: Wallstein Verlag, Göttingen 2023

www.wallstein-verlag.de

Umschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf, © SG-Image unter Verwendung einer Berliner Straßenszene von 1924, © Scherl/SZ-Photo und einer Fotografie eines SA-Aufmarsches (um 1922)

ISBN (Print) 978-3-8353-5445-6

ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-8484-2

ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-8485-9

Inhalt

Die daheim blieben

Teil I: Max und Dolly

Teil II: Ilse und Liese

Anhang

Teil III: Georg, der Doctor (Fragment)

Nachwort (Godela Weiss-Sussex)

Editorische Notiz

Die daheim blieben

Band I Teil I

Max und Dolly

Roman

von

Georg Hermann

Es kommt vor, daß Anfang März schon ganz erträgliches Wetter ist. Nicht in Palermo. Da setzt man es voraus. Sondern in Berlin. Es ist noch kein Frühjahr gerade. Aber der Winter ist vorbei. Es sind auch noch keine Blätter an den Bäumen. Doch die Kastanienknospen glänzen und schimmern in der weißen Helligkeit, die sich Sonnenschein nennt. Es ist, als ob kleine blitzende Lichtstümpfchen an den Kandelabern der Äste auf die Zweigspitzen gesteckt sind. Und, wenn man so mit dem Auto den Landwehrkanal entlanggefahren kommt, dann flimmern diese Lichtpünktchen sogar von unten her aus dem trägen gelbgrauen Wasser zwischen den steinernen Böschungen noch ein Mal auf, daß man denkt, es springen da unten ganze Züge von Silberfischchen herum. Außerdem könnte man auch sagen, daß der Himmel richtig blau ist. Aber das kommt darauf an, was man unter »blau« versteht.

Doch Schneeglöckchen? Crocus? Nur zwei, drei Tuffs in dem Blumenladen, den man hier gerade als einzige Conzession an den Detailhandel duldete, scheu zwischen den Cateleien, Cypripedien und andern Orchideen, die so vornehm sind, daß sie überhaupt noch keinen Namen haben.

Immerhin, die Luft ist heute weder rauh, noch kalt. Was noch lange nicht besagen will: weich, mild oder gar warm. Und die Autos, die entlangschießen, scheinen blanker geputzt und besser, wie noch vor acht Tagen. Aber vielleicht kommt das auch nur daher, daß Sonntag Vormittag ist. Denn Menschen und Autos nehmen am Sonnabend-abend gern ein Bad. Aber vielleicht ist doch die helle Sonne mit daran schuld, deren weißliche Strahlen sich überall spiegeln wollen, wo sie nur ein kleines Stückchen blankes Metall dazu finden. Ob das nun vernickelt, verchromt oder vergoldet ist. Ja es kann sogar auch eine braune, blaue, cremefarbene oder hellrote Lackfläche sein, eine Scheibe und ein Cellophanschirm. Oder selbst nur das runde Bullauge einer Laterne und eines Scheinwerfers. Sogar die geschwungene Stoßstange vor dem Kühler.

Die meisten der Autos sind so ziemlich letzten Datums. Koulante Fabriken tauschen nämlich die Wagen gegen Zuzahlungen jährlich ein. Denn hier ist ein alter, sehr vornehmer Stadtteil. Und außerdem ist – wie schon bemerkt wurde – Sonntag. Vormittag. So zwischen elf und zwölf. Und deswegen sind auch Geschäfts- und Frachtautos jetzt hier bei Strafe verbannt. Ferner halten sie Sonntagsruhe. Vielleicht sind sie auch in die Kirche gegangen. Da hinten steht schon solch ein altes, rotes Etwas, dem man gar nicht ansieht, daß es schon siebzig oder achtzig Jahre hier so herumsteht, denn es ist genau so neu und langweilig, als ob es vorgestern gebaut worden wäre.

Nur ab und zu, daß jetzt noch so ein kleines Lieferautochen hier noch um die Ecke schießt, auf dem, so klein es ist, trotzdem so groß wie es geht, in Goldbuchstaben der schwungreiche Namenszug eines Delikatessenhändlers oder Confiseurs vorüber flitzt, und gedankenschnell süße oder aparte Illusionen oder Reminescenzen erweckt.

Also die meisten Autos sonst sind ziemlich neuen Datums. Und manche haben sogar Stromlinie. Das heißt: was wußte man eigentlich 1933 schon groß von Stromlinie? Andere Wagen aber sehen breit und solide aus, wie eine alte nette Kinderfrau. Doch das sind die wahrhaft vornehmen mit Namen wie: Maybach und so. Die teuereren, bei denen, wie überall in der Welt, der Name mit bezahlt wird, und bei denen der Motor nicht klein zu kriegen ist.

Es ist das mit den Autos gerade wie mit den Häusern ringsum, die verstaubt mit den mürrischen Fenstern in die kahlen Zweige der Bäume vor ihnen und durch sie hindurch und über sie fort nach dem braungelben Wasser des Landwehrkanals herüberstarren. Je älter sie hier sind, je stiller und mürrischer, desto vornehmer sind sie, und desto höher die Mieten und fantastischer, und desto mehr verachten sie die Nachbarshäuser, die sich im Laufe der Jahrzehnte vulgäre Manieren, wie Komfort und Zentralheizung zugelegt haben. Und desto tiefer mißbilligen sie auch die paar mächtigen Verwaltungsgebäude … staatliche und halbstaatliche (was mehr, weil wichtiger ist!) die sich breit und prunkend in neupreußischem Stil … also entweder mit Säulen da, wo sie nicht hingehören, oder mit Barockvoluten dort, wo sie gleichfalls nicht hinpassen, taktlos, wie nicht anders zu erwarten – zwischen ihre kühle Zurückhaltung geschoben haben.

Solange, sagen die Bewohner, ist es hier so schön still gewesen. Beinahe ländlich noch. Selbst, daß des nachts hinten die Straßenbahnen wie ein Steinsturz über die Potsdamerbrücke polterten, hat garnicht gestört!

Außerdem ist hier kein Taubenschlag, wie anderswo da draußen, im »neuen« Westen, den man verachtet. Hier kennen sich selbst die Leute untereinander, wenigstens vom Sehen. Ja mit manchen steht man auf dem Grüßfuß sogar, ohne doch je mit ihnen ein Wort gewechselt zu haben. Und das ist so geblieben in all den Jahrzehnten. Geblieben über alles fort: Bismarckzeit, Kaiserwilhelmzeit, Krieg, Revolution, Inflation, Republik, Hindenburg und selbst jetzt beinahe noch. Geblieben, wenn auch die richtigen Ureinwohner gemach immer seltener geworden sind. Und die Zugezogenen umso zahlreicher. Aber etwelche halten hier schon seit ihrer Geburt durch und hoffen auch hier zu sterben. Einfach, weil wo anders sterben unvornehm ist.

Ebenso wie es als unvornehm gilt – wenigstens für die Damen – (außerdem scheint es verboten!) etwa einen anderen Pelzmantel, wie Persiana zu tragen; und unvornehm … sofern diese Damen das fünfundzwanzigste Jahr überschritten haben … vielleicht der augenblicklichen Mode noch Konzessionen zu machen, dadurch, daß man auf der Straße etwas anderes, als ein Tailormadekostüm trägt, das nach garnichts aussieht, aber von dem ein Ärmel mehr Macherlohn kostet, wie bei den »Frauen« aus dem neuen Westen ein ganzes Complet.

Nur immer völlig unbetont bleiben … Nicht wahr? Und dabei noch seinen Stil durchhalten. Nicht wahr?

Für gewöhnlich sieht also die Straße zwar grau und eintönig aus. Aber heute flattern Fahnen herum, und, wenn es an sich auch in den Abmessungen ziemlich bescheidene Fahnen sind, so macht das ja immer einen ganz muntern Eindruck. Die schwarzrotgoldenen Fahnen, die man hier nie geliebt hat, (und dazu lag ja kein Grund vor, und deswegen sind sie inzwischen als unzeitgemäß auch wieder abgeschafft worden!) sind wieder durch schwarzweißrote ersetzt. Und das ist man hier von alters her so gewohnt. Und wenn dazwischen auch ein paar verirrte Hakenkreuzflaggen mit weißen Zickzackkreuzen auf blutrotem Grund wehen, so ist das wohl auch nur, wie ehedem die Schwarzrotgoldenen, als eine vorübergehende Verirrung zu betrachten … irgendwelcher Leute, die sich unvorsichtig exponierten. Hier liebt man das nicht. Weder nach der einen, noch nach der andern Kante.

Warum nebenbei geflaggt ist, oder werden mußte mal gerade wieder, wußte man nicht. Aber da geflaggt ist, so wird es wohl auch irgendeine tiefere Begründung haben, sagt man sich. Und selbst, wenn es die nicht hätte, so sieht es ja doch ganz lustig und ganz sonntäglich aus. Also mögen sie nur flaggen!

Nebenbei hielten die Lieferautochen, die so goldig vorbeiflitzten und so angenehme Erinnerungen weckten, und mit ihren drei Rädern so ganz anders, wie ihre würdigen vierräderigen Kollegen schnurrten und ratterten, samt und sonders fast an der gleichen Stelle. Und dann sah man einen laubgrünen, scharlachroten oder schokoladenfarbenen Boy dort hinten, wo sich die Straße an der Kirche weitete, hastig abspringen, und mit irgend einer Blechdose, einem Pappkarton, einer Holzschachtel in das Haus stürzen, und alsbald wieder mit der rasanten Fahrt eines geschnittenen Tennisballes, aber ohne diese Blechdose, diesem Pappkarton, diese Holzschachtel aus der Haustür herausschießen, sich auf den Fuhrsitz schwingen und weitersausen. Sehr viele Treppen konnte selbst solch ein Boy trotz aller Leichtfüßigkeit inzwischen kaum hinaufgeflogen sein.

Und die meisten der Autos hielten auch an der gleichen Stelle. Ob es Autodroschken waren, Twositter, Viersitzer, Sechssitzer, deutscher, amerikanischer, französischer, italienischer Provenienz …(wer zählt die Völker, nennt die Namen? Ich jedenfalls werde es hier nicht tun …). Ja selbst ein richtiger kleiner Rennwagen war dabei, der die Form einer Riesenheuschrecke hatte und genau so lichtgrün und gelb gesprenkelt war wie eben diese. Alle, alle schienen sie gerade heute Sonntag Vormittag zwischen elf und zwölf im März 1933 eine besondere Vorliebe gerade für dieses Haus gefaßt zu haben und alle Autos entließen ein, zwei, drei und mehr Leute. Manchesmal stieg auch ein bemützter Chauffeur im Dress mit ab, und versuchte in Händen, die garnicht dafür geeignet waren, ein großes Paket, oder ein größeres Blumenarrangement, aus dessen Seidenpapier die roten Köpfe der Rosen stachen, vorsichtig nach der Haustür zu transportieren. Nur um alsbald wieder zu erscheinen und allein weiterzufahren. Ja bei dem Maybach blieb sogar der Chauffeur am Steuer sitzen, weil so etwas nicht sein Werk war, und überließ das dem zweiten Wesen, das gleichfalls bemützt war und mit ähnlichem Dress in der Farbe eines Maronenpurées angetan war, nur, wie es sich geziemt, mit einer Litze weniger. Beim Militär und andern dienenden Leuten, hält man auf Rangunterschiede … Wer wäre man denn sonst?!

Sie hätten ja auch hier alle vor dem Haus warten können, oder wenigstens die Wagen da hinten am Platz stehen lassen können. … Aber es war wie eine geheime Verabredung, alle fuhren sie weiter. Und in Wahrheit hatte man auch eigens darum gebeten, daß man die Wagen nicht halten ließe, trotzdem sie gewiß niemand in dieser sonst ziemlich stillen Straße gestört hätten. Und dazu noch an einem Sonntag Vormittag. Aber man verstände, es wäre doch jetzt besser, alles zu vermeiden, was unliebsame Aufmerksamkeit vielleicht auf sich ziehen könnte … Ja es wäre sogar gut, wenn sie sich nicht alle zur gleichen Zeit wieder abholen ließen. Sie könnten ja telefonieren. Jedenfalls besser!! Die Chauffeure sollten schon nicht zu kurz kommen … es würde ihnen hinten im Spindenzimmer etwas gereicht werden.

Nur der kleine Rennwagen hielt sich nicht an diese Vorsicht, weil eben der Chauffeur zugleich Gast war, und der Gast zugleich der Chauffeur.

Und nachdem der in Personalunion aus seiner Heuschrecke herausgeklettert war, in deren Bauch er fast wie in einer Badewanne lag, machte er mit einem Safeschlüssel ein paar Drehungen am Schaltbrett … So:.! Jetzt konnte man ihn nur noch abschleppen! … kletterte heraus und klappte seinen ehdem kanariengelben Leinenmantel, der, – darauf war er stolz! – reichliche Flecken von Schmieröl und andern technischen Notwendigkeiten hatte, auf, und schob das Schlüsselchen in die Westentasche seines Smokings … Oder wie man das Festkleid nun nennen will, das er damit verhüllte. Denn so sah er nicht aus, daß er solche Taktfehler beging, am Vormittag einen Smoking zu tragen, oder etwa zu ihm eine weiße Battistkrawatte, statt einer schwarzen Sergeschleife da umzubinden. Das überließ er seinem Onkel, der eben mürrisch, dick und allein aus seinem Maybach kletterte, und der überhaupt in seinen Augen ein sonderlicher alter Herr war. Er jedenfalls war ein schlanker junger Mann von 25, der, wenn man genau hinsah, fünfunddreißig war. Was er wieder auch nicht war. Er hielt die Mitte so ungefähr.

Aber eigentlich war dieser etwas verschwitzte alte Herr – aber wer zog jetzt noch einen Pelz an? – garnicht sein richtiger Onkel. Er sagte nur so von früher. Jedenfalls: was er für einen Tag, wie heute, zu leicht angezogen war mit seinem Leinenmantel, hatte er sich, in seiner ewigen Angst vor dem Schnupfen, zu dick angezogen mal wieder. Trotzdem er war ein ganz netter Mann, wenn auch in seinen Augen eine Drohne. Aber es war durchaus nicht seine Schuld, daß er reich war. Er selbst hatte nämlich nie etwas dazu getan, es zu werden. Er kam von sich aus schon aus einem wohlhabenden Stall mit silbernen Krippen, und hatte in einen mit goldenen Krippen hineingeheiratet. Das heißt: auch das hätte ihm nicht gelegen, wenn er nicht geheiratet worden wäre. Seine Frau … doch das war nun schon bald ein halbes Jahrhundert her! … hatte ihm die Mühe, ihr einen Heiratsantrag zu machen, abgenommen, indem sie ihm einen machte. Von sich aus wäre er mit kaum fünfundzwanzig Jahren garnicht auf so etwas gekommen. Tun nämlich, oder irgend eine Initiative ergreifen, lag nicht auf seiner Linie. Er war ein kontemplativer Mensch, der vielerlei Dinge in seinem Dasein getrieben hatte, ohne jemals aus irgend etwas Vorteil ziehen zu wollen.

Und da es bisher nicht verboten ist, reich zu sein, und sein Vermögen geschickt zu verwalten oder verwalten zu lassen, so konnte man ihm aus seinem Reichtum – wenn Reichtum Diebstahl ist, so war er an diesem Diebstahl persönlich unbeteiligt! – eigentlich keinen Vorwurf machen. Genau so wenig, wie man einem Prinzen daraus einen Vorwurf machen darf, daß sein Vater ein König ist. Oder deshalb schon seinen Verkehr zu meiden braucht, sofern er nur sonst ein manierlicher, anständiger und interessierter Mensch ist. Und das war ja auch … das erkannte selbst die jüngste, und meist etwas links oder zionistisch angehauchte Generation der Familie … ein Begriff, den wir hier im weitesten Sinne der »Sippe« nehmen müssen! … vorbehaltlos an, Onkel Martin in hohem Maße. Außerdem war der Onkel Martin sehr leise, bescheiden, scheu und etwas gedrückt. Also das Gegenteil von dem, was man sich unter einem mehr- oder vielfachen Millionär vorstellt.

Aber scheu und gedrückt war er ja immer schon gewesen, auch wie er kein Millionär war und dann wie seine Frau noch lebte. Nur, daß er das vielleicht in den letzten zehn Jahren … seit ihrem Tode … noch etwas mehr geworden war. Dabei war er immer ein Freund schöner Frauen gewesen, so Typ Pauline Lucca! … hatte sich aber, altmodisch wie er war, und um seine etwas kränkliche Gemahlin nicht zu kränken, (denn es lag ihm nicht sehr, Menschen überhaupt wehe zu tun, und gar noch solchen, die ihm an sich schon leid taten!) mit einem platonischen Harem begnügt, den er sich aus den Gattinnen seiner Bekannten zusammen stellte, die er, ohne Gegenleistungen zu fordern, mit Geschenken verwöhnte. Was denen dreifach lieb war. Erstens: erfreute sie es. Zweitens: brachte es ihnen ihr Seelenleben nicht in Unordnung. Und drittens: schuf es ihnen keine Komplikationen, weder gefühlsmäßige, noch eheliche. Aber seitdem seine witzige Frau … sie kam noch aus einer verschollenen Zeit, da es zu den Hausfrauenpflichten gehörte, weil sie sonst keine andern hatten, vierundzwanzig Stunden am Tag geistreich zu sein … sich nun in das Jenseits aller Dinge zurückgezogen hatte, hatte er auch die Leidenschaft für seinen platonischen Harem mehr und mehr in das Sammeln von Kunstdingen ab und umreagiert. Da man Kunstdinge zum Schluß ja genau so angenehm mit den Blicken streicheln kann, wie nur die rundlichen, gepuderten Schultern irgend einer hübschen Frau, ohne sie deswegen nun schon zu berühren. Das wäre wiederum unerzogen. Aber all so etwas wußte eigentlich der Neffe Max nur aus der Familienlegende. Das lag vor seiner Zeit! – Doch das sah er wenigstens … – da er von Frauen etwas gewußt, oder wenigstens geahnt doch hatte, so verstand er auch von Kunstdingen etwas. Und da es ihm weder an Geschmack noch an Geld fehlte, hatte er wirklich hübsche Dinge, die er alle paar Wochen einmal umordnete, in seinem Haus da hinten in der Drakestraße aufgestapelt. – Ja was soll solch ein oller Mann von siebzig Jahren, – oder war er gar über siebzig schon? – denn heute auch noch viel anders tun?

Dabei sah er doch noch ganz gut aus. Ein wenig dicklich zwar, und er atmete auch manchmal etwas schwer. Aber wie er einundfünfzig war, hatte er wie einundsechzig ausgesehen. Und heute, da er bald einundsiebzig war, sah er gleichfalls noch wie einundsechzig aus. Vielleicht färbte er auch ein bischen. Aber dann jedenfalls tat er es sehr geschickt. Oder ließ es sehr geschickt machen. Denn sein volles Haar war kaum grau und wenn man auch das wegzaubern kann, mit dem ersten kann man doch weit schwieriger die Welt anlügen.

Aber Onkel und Neffe … das heißt: ganz hat das ja nicht seine Richtigkeit, denn die Mutter des jüngeren Herrn war eine angeheiratete Cousine väterlicherseits des alten Herrn … also sie waren ungefähr so verwandt, wie der Maybach mit der gelbgrünen Heuschrecke von Rennwagen … beide gehörten eben gerade noch zu der Familie der Autos! … hatten sich noch nicht einmal richtig begrüßt, als eben die Ersten, so der Kopf, eines Sturmtrupps, Stoßtrupps von S.A.-Leuten in heldischem Schritt und Tritt aus der noch stilleren Seitenstraße um die Ecke bog. Sie waren, – weil diese Gegend doch hier tags, – und gerade Sonntagsvormittags! – sehr gefährlich war!! Nicht wahr? – in voller Kriegsausrüstung, wie Indianer auf dem Kriegspfad mit allem Saumzeug, Messern, Revolvern, etcetera, behangen, die sie ihrem Rang und ihrer Würde nach mit sich zu führen hatten. Wenn auch ohne die Skalps der erschlagenen Feinde am Gürtel.

Sobald man sie sich so einzeln betrachtete … oder viererweise … war man doch erstaunt, wie begabt eigentlich unsere Karikaturenzeichner sind, und wie richtig sie, bei aller Vereinfachung, doch zu sehen gewohnt sind, und zu beobachten. Ob jung … denn manche hier waren kaum über siebzehn! ob älter … denn manche waren über die dreißig und an die vierzig schon, jeder war nur noch eine Karikatur dessen, was er ehedem vor wenigen Jahren vielleicht einmal gewesen war. Also in allen Gesichtern lag eine erschreckend-unheimliche und bösartige Leere, ein völliges geistiges Vacuum, wie in dem Holzkopf einer Bauernpuppe. Und alle taten gerade das, was solche Sturmtrupps immer tun, wenn sie sonst nichts anderes zu tun haben: sie marschieren eben. In Abstand und Viererreihen. Denn marschieren ist eine sehr wichtige Beschäftigung. Wenn man so alle diese Leute jetzt marschieren sieht, so fragt man sich erstaunt: wann arbeitet Ihr eigentlich mal etwas?

Und sie sangen Lieder voll heldischen Geistes dazu. Denn der deutsche Mann kann zwar nicht singen, aber er tut es dennoch laut und ergiebig und gern, weil es ihn am Denken hindert. Sofern er trotzdem einmal auf den Gedanken kommen könnte, irgendwie zu denken, oder vielleicht sogar selbständig zu denken, und sich fragen sollte: wozu mache ich mich eigentlich hier zum Narren?

Wie gesagt also: sie sangen. Oder er, der Trupp sang. Er sang und marschierte. Eine braungelbe, wüstenfarbene Schlange, die sich Glied um Glied jetzt um die Ecke schob. Oder er marschierte und er sang, weil er nämlich außer den Kehlen keine andern Radauinstrumente mit sich führte; weder Trommeln noch Pfeifen. Aber da wurde wohl der Mann, der rechte Flügelmann des ersten Gliedes, der beiden Herren, die zwischen ihren Autos standen … dessen mit dem gelben Leinenmantel, und dessen mit dem offnen Pelz, der sich mißmutig die Stirn wischte, und absichtlich zur Seite sah, gewahr. Denn er riß seinen Stahlhelm, samt dem, was darunter saß, nach links herum und brüllte:

»Augen rechts!! Tritt gefaßt!!! Lauauauter!!!!«

Und mit einer nicht zu überhörenden Deutlichkeit schallte es von den grauen und verträumten Häuserreihen zurück:

Wenn der Soldat in die Schlacht reinzieht

Dann hat er frohen Mut

Und wenn’s Judenblut vom Messer spritzt

Geht es nochmal so gut

trotzdem allem Anschein nach das garnicht in ihrem Marschlied, das sie soeben angestimmt hatten, gerade an der Reihe war.

Er, der Flügelmann selbst, schien es nebenbei durchaus nicht so ernst zu nehmen, und hielt es wohl nur für einen intimen Scherz, den er sich, zur Erheiterung seiner Leute und der jüdischen Mitbürger hier und ins Besondere der beiden da drüben dort, ausgesonnen hatte. Ja, das war vielleicht auch der Zweck, weswegen er gerade jetzt hier durchmarschiert war mit seinen Pimpfs. Denn er grinste dazu über sein breites Gesicht soweit ihm das seine Würde gestattete, den ganzen langen Weg von einem Ohr bis zum andern hin. Und er gab damit für seine Rotte das Signal, ein knappes, aber militärisches Lachen anzudeuten.

All das klappte wirklich so vorzüglich, daß man nicht annehmen konnte, daß es heute das erste Mal geübt wurde. Außerdem meinten sie es ja garnicht besonders böse. Im Gegenteil: sie wollten sich nur damit einen niedlichen kleinen Scherz erlauben, sich und ihren Zuhörern einen ganz harmlosen Spaß damit bereiten. In so etwas hatten sie eine sehr persönliche Auffassung.

Der Herr aus dem Maybach wurde noch röter, als ihn schon so der schwere Pelzmantel gemacht hatte. Und noch scheuer. Denn er haßte nichts so, wie irgendwo in irgend einer Sache im Mittelpunkt des Interesses zu stehen, oder gar etwa Zusammenstöße mit der Umwelt zu haben.

Während der, der aus dem Bauch der Heuschrecke gekrochen war – die Hände in den Hosentaschen vergraben – einen nach dem andern von denen, die da vorbei defilierten, ruhig und nachdenklich fixierte, als ob er bekannte Gesichter unter ihnen suche. Und sonst ganz und gar unberührt blieb. Wenn er auch keine Zusammenstöße schätzte, so ging er ihnen doch nicht gerade aus dem Wege. Er stand sogar nicht ungern im Mittelpunkt.

Der andre aber wandte erst seinen alten, dicken Kopf … es gab so unter den späten Cäsaren, unter den Antoninen welche, die so ähnlich aussehen … etwas sybaritische, und sehr wenig kriegerische Herren von philosophischer Lebensauffassung … wandte seinen späten Cäsarenkopf also erst wieder um, als der letzte Tritt der breiten Schuhe hinter seinem Wagen verhallt war, schüttelte den Schädel zwei-dreimal langsam und traurig hin und her, und sagte ebenso langsam und bedächtig, denn das gehörte auch zu ihm, ja er sprach eigentlich etwas schwer, wenn man auch nicht gerade sagen konnte, daß er stotterte … das wäre zuviel gewesen, aber er stammelte manchmal etwas, wie Aron in der Bibel: (Oder war es gar Arons großer Bruder Moses?! Ich lasse mich gern belehren.) »Ich jedenfalls werde das nicht weiter hier mitmachen!« Und dann setzte er nach einer Weile hinzu, wie im Selbstgespräch: »Was nicht geht, geht nicht!« »Aber Onkel« rief der Junge »siehst Du, ich habe Dir doch immer schon gesagt, Onkel Martin, daß Du ohne jeden tieferen Sinn für den echten deutschen Volkshumor bist.«

Der vornehme Chauffeur saß in seiner maronenfarbenen Livrée mit der Würde eines königlichen Kutschers – denn das war er auch früher vor Jahrzehnten einmal gewesen! – am Steuer und verzog keine Miene. In die Angelegenheiten Dritter mischte er sich nicht. Er hatte jetzt hier zu warten, bis der Diener herauskam und sagte, daß er oben abgegeben hätte, und hatte dann wegzufahren, und um halb vier hatte er wieder hier an Ort und Stelle zu sein. Sonst nichts.

»Ich kann keinen Humor in so etwas finden« sagte der mit Pelz langsam und wischte sich mit einem blauen Seidentuch die Stirn. »Dazu bin ich wohl schon zu alt.«

»Also Onkel Martin merkt auch alles!« rief der Junge belustigt, und klopfte ihm auf die Schulter. Wenn er auch nicht gerade viel Respekt den älteren Mitgliedern seiner Familie entgegenbrachte, so protegierte er sie doch gern.

Inzwischen hatte sich aber … es bremste derart scharf, daß es eine Schramme im Asphalt gab (also saß ein Herrenfahrer am Steuer!) wieder ein Wagen, der aus der Richtung Tiergarten herangejagt war, und der an Qualität und Größe zwischen den beiden andern die Mitte hielt – ein Twoseater, ein Stadtwagen, ein Arztwagen … es hätte garnicht der roten Äskulapschlange vorn an der Scheibe bedurft … noch ein Wagen also angefunden und ließ die Tür auffliegen. Denn der da aussteigen wollte … außerdem saß noch eine dickliche mittelalterliche Krankenschwester im Wagen, keine von der hübschen, aber eine von der tüchtigen Sorte … der war nicht gewohnt, langsam und gemächlich aus dem Auto zu kriechen. Soviel Zeit hatte er niemals. Denn dann hätte er entweder die Klinik oder sein Institut, oder die Vorlesungen aufgeben müssen. Das Erste aber wollte er nicht. Und das zweite konnte er nicht, und das Dritte gab ihm doch erst die Folie. Und nun rutschte die dickliche Krankenschwester doch nach der anderen Seite, wälzte sich in dem niedrigen Wagen herüber und faßte mit roten zerbürsteten Händen nach dem Steuerrad hin. Denn der Herr Professor hielt darauf, daß die Schwester, die mit ihm fuhr, einen Führerschein hatte und ihre Prüfung als Autofahrerin auch mit »gut« bestanden hatte. Erstens konnte er dann doch auch mal im Wagen schnell noch einen Druckbogen Korrekturen lesen, und zweitens konnte er die Schwester, während er bei einer Konferenz, beim Kolleg, oder in einem Konsilium war, wohin schicken indessen, wo er sonst nachher noch hätte hinfahren müssen und Zeit verloren hätte.

Also er war ein schlanker hagerer Mann und hatte das, was man einen Kopf nennt. Sehr gut durchgearbeitet alles. Die Stirn sogar besonders gut. Schmal und hoch in einem Rahmen gleichmäßig geschnittener und zurückgebürsteter, grauer, fast schon weißer Haare, die zu dem Stück Februarsonne, das er noch von Arosa her im Gesicht trug, jetzt sehr amüsant kontrastierten. Er spannte nämlich alle drei Monate acht Tage aus. Das mußte er einfach. Die Reste der Februarsonne von Arosa machten es auch, daß die braunen Augen hinter den dicken Brillengläsern schärfer und jugendlicher leuchteten, als sie es vielleicht vor drei Wochen noch getan hätten, da er wieder einmal restlos überarbeitet war. Aber auch jetzt, wenn man ganz genau hinsah, so war er eben doch nur ein älterer, müder Mann, der sich mit Gewalt noch jung und elastisch hielt. Jedenfalls aber er war nicht so der indifferente Wald und Wiesenarzt, und er hatte einen gut durchmodellierten Gelehrtenkopf, der sich unverkennbar erst in angestrengter geistiger Arbeit von Jahrzehnten geformt hatte. Naja … ein Stückchen Selbstgefälligkeit, ein Schuß von Überheblichkeit, ein »eigentlich bin ich ja doch ein sehr begabter Mensch … nichtwahr?« lag schon um den Mund, aber mehr noch in der Kopfhaltung. Aber trotz alledem: er war etwas. Zum mindesten ein sehr kluger und sehr fleißiger Arbeiter, der nichts aus seinem Labor herausließ, was nicht haargenau klappte. Das erkannte man auf den ersten Blick.

Sehr klar und scharf war er mit seinem konturierten Mund, der gewohnt war auf internationalen Kongressen zu sprechen: französisch, englisch, italienisch, wenn es sein mußte, auch spanisch … ja sogar deutsch, sofern er annehmen konnte, damit von allen Herren Kollegen verstanden zu werden. Und außerdem war er gewohnt, als der Stolz der Familie angesehen zu werden, die ihn längst für nobelpreisreif hielt.

Was sein Spezialgebiet war, war ungeklärt. Jedenfalls so neumodische Dinge mit Hormonen, Vitaminen, Organtherapie, Virus und so fort, von denen der Forscher wenig, und der Laie schon garnichts versteht, und die er deswegen für besonders interessant hält, weil er sie als den Schlüssel zu allen Lebensvorgängen ansieht, die mit ihnen genau so rätselhaft bleiben, wie ohne sie.–

Jedenfalls, ehe der die andern begrüßte steckte er nochmals, einen Fuß auf dem Trittbrett, den Kopf in die Wagentür, die er offen, weit offen hielt, hinein, und rief, als ob er eine Anordnung am Krankenbett gäbe: »Die Telefonnummer von meinem Bruder habe ich Ihnen ja aufgegeben, Schwester Gretchen, … für alle Fälle. Aber es wird wohl nichts sein!!« und warf dann die Tür mit dem kurzen Knall eines Flintenschusses zu. Denn, wenn so eine Tür nicht gut geschlossen ist, kann es das größte Unglück geben. Und er winkte nochmals mit wedelnder Handbewegung in den Wagen hinein, der sich schon langsam voranschob.

Wirklich, er war doch so ganz anders, wie der dickliche, etwas weichmütige Herr im Bieberpelz, hatte alles, was der zu wenig betont hatte, was bei dem sozusagen in der Anlage stecken geblieben war, vielleicht zuviel betont (dafür fehlten ihm wieder andere, mehr seelische Dinge!) und doch konnte niemand verkennen, daß er ein Bruder von jenem war, ein leiblicher Bruder. Wenn er selbst wohl auch so um die zehn Jahre jünger war ungefähr. Da ihm sein reicher Bruder, – denn er hatte in keinen Stall mit goldenen Krippen hineingeheiratet, nicht mal in einen mit versilberten! … – durch lange Jahre sein Institut subventioniert hatte, weil er sonst nie in dem Stil hier hätte arbeiten können, wie er gearbeitet hatte, und nie mit den Instituten und Versuchsreihen im Ausland … vor allem denen von drüben überm Teich, hätte konkurrieren können … da der ihm also den wissenschaftlichen Weg erst geebnet hatte, so behandelte er jenen immerhin mit einer freundlichen Herablassung. Denn er hielt das als den selbstverständlichen Tribut, den er dem Genie der Familie zu zollen verpflichtet war, das ja auch seinen Namen dann in der ganzen Welt mit bekannt gemacht hatte. Naja … denn, da er nur in Fachkreisen lebte, dachte er, wie die meisten, die das tun … es wäre die ganze Welt schon, und war fest überzeugt, daß die ganze Welt, und besonders Deutschland, jene tiefe Hochachtung, – ein Widerspruch in sich selbst, aber man sagt doch so! – vor der Wissenschaft empfand, wie er selbst. Bei den Künsten, die ja doch eigentlich überflüssig waren und eine angenehme Spielerei für die, die, wie sein Bruder da zum Beispiel, die Zeit dazu hatten, war er schon nicht ganz so der Meinung.

»Na Martin« sagte er und klopfte seinem Bruder auf die Schulter, denn er begönnerte gern, »was treibst Du so, alter Junge?!«

Aber er wartete garnicht die Antwort ab, denn er wußte, in so etwas war sein ältester Bruder Martin nicht sehr schnell … außerdem hatte schon sein Arztblick durch die scharfen Brillengläser Inventur aufgenommen, die sich dahin zusammenfaßte: Blutdruck zwar erhöht, aber im ganzen stationär und unverändert! … sondern er blickte nur statt dessen kopfschüttelnd dem kleinen Zug von SA Leuten nach, der in Schritt und Tritt, wenn auch nun weniger laut von Kehle, zur Straße hinaus nach dem Ufer hinten zu taktierte. Denn da der Maybach nun auch abgeschwirrt war, und nur der kleine gelbgrüne Rennwagen noch an der Bordschwelle hielt, lag jetzt die ganze Straße wieder frei und leer.

»Also bei mir gerade über von meiner Klinik ist doch eine SA Kaserne. Also ich versichere Euch …« denn er war wenigstens unter Herren gern von einer schon mehr wie medizinischen Offenheit,»ich garantiere, es ist eigentlich nicht viel anders, als ein homosexuelles Bordell!«

»A qui le dites vous?« sagte der Junge ziemlich ernst. »Jaja, die Geschmäcker der Püblikümer sind eben verschieden heute.«

Aber Onkel Martin schrak zusammen, in seiner Jugend hatte man sich solche Dinge kaum nur zugeflüstert, weil man doch eigentlich … wenigstens in der damaligen Welt, an ihrer ernsthaften Existenz gezweifelt hatte …

»Unsinn … Arthur« … stammelte er … »Woher kannst du denn das wissen!« »Also, ich weiß, Du sparst mir wohl die Kommentare. Ich pflege ja nicht aus dem hohlen Faß zu reden. Ich habe verschiedene Fälle in meiner Klinik gehabt, die es bewiesen. Na nun wollen wir mal langsam heraufgehen, Max … wir sind schon die letzten, denke ich … Aber ich komme zu all solchen Dingen lieber zu spät nämlich, als zu früh. Der olle Fontane da drüben, … Du kanntest ihn doch noch, Martin?! Naja … naja Du warst ja damals, wie er starb, auch schon an die sechssiebenunddreißig Jahre so … hat wieder mal für mich das erlösende Wort gesprochen: »›Mir fehlt das Gefühl für Feierlichkeit.‹ – Was Heinrich davon zu viel hat, und du auch! – habe ich zu wenig.«

Aber das war garnicht wahr. Er hatte es in starkem Maße, wenn auch nur, was seine eigene Person anging. Und da auch noch geschickt mit Nonchalance getarnt.

Aber plötzlich … wo war er eigentlich hergekommen? stand ein junger Mensch fast neben ihnen und sah gleichfalls dem wegziehenden Zug von SA Leuten nach. Ein typischer Arbeitsloser. Solch ein Bursche von dreiundzwanzig wohl. Reichlich hohlwangig, reichlich abgehungert. Sehr schlank und schmalschulterig. Na wie soll man auch in die Breite auslegen, wenn man durch zehn Jahr und länger unterernährt schon ist?! Sehr abgerissen. Vielleicht war er drei, vier Tage sogar schon in kein Bett gekommen. Nur das dicke, blonde, etwas von der Luft ausgeblichene Haar – denn er hatte weder Hut noch Mütze, das gehörte auch zu seinem ganzen Habitus, daß er die nicht trug! … war noch sorgsam eingenäßt und nach hinten gestriegelt. Das war das einzige, das von alledem … denn vielleicht war er mal ein ganz adretter Junge gewesen; aber das war alles hin nun! … von alledem noch übrig geblieben war.

Wo er also plötzlich herkam, konnte man nicht sagen. Genug, er war da, stand, die beiden Hände in die Taschen geschoben, schuddernd und verfroren, am Eisengitter des Vorgärtchens, und er sah so ganz leergebrannt, so erschreckend elend, vielleicht garnicht so sehr elend, nur in dem dünnen Sommeranzug aus … das heißt: ein Anzug besteht aus Hose, Weste, Jacke; und das war nur eine Hose und eine Jacke über einem Baumwollhemd, das oben am Halse offen stand (sofern man nicht den Ledergürtel, der sich um den negativen Bauch spannte, als Weste gelten lassen wollte) … sah so innerlich zernagt und so bodenlos unglücklich aus, daß man es fühlte, daß in seinem Kopf nicht einmal für Haßgefühle mehr Raum blieb.

Wahrlich: man war im Nachkrieg an so manches gewöhnt hier in Berlin geworden, was man vordem nicht gesehen hatte, oder, was sich nicht ans Tageslicht gewagt hatte, manches, auch in Gegenden, in die vordem solche Armut nicht kam; aber das verschlug einem einfach im Moment die Sprache, soviel an Verzweifelung war darin zusammengepreßt.

Und da Onkel Martin es nicht gern sah, daß Menschen elend waren – wenigstens über das übliche, sozusagen polizeiliche Maß hinaus elend waren; das störte ihn, wenn er das sah! Das sind doch auch Menschen! Es ist ja nur ein Zufall, daß ich jetzt nicht hier am Zaun in einem Sommerjackettchen stehe, und der in einem Pelz an mir vorbeigeht!!! störte ihn also weit mehr, wie wenn er es nicht sah (denn das Vorstellungsvermögen der meisten Menschen ist, was so etwas anbetrifft, nur sehr gering ausgebildet) und so griff Onkel Martin also spontan in die Tasche nach dem Portemonnaie. Denn er steckte gern mal einem armen Teufel jetzt – das hatte er sich seit 1918 so angewöhnt – mal ein Markstück zu. Das half dem andern zwar nichts, aber entlastete ihn.

Außerdem in den Gegenden, in die er schon mal zu Fuß hinkam, wurden so wirklich arme Teufel schon seltener gesichtet.

Aber der junge Arbeitslose zuckte nur zusammen. Er machte nicht mal eine Bewegung, und doch spürte man es: er würde vielleicht in der nächsten Sekunde dem andern da vor Wut und Ekel einfach das Portemonnaie aus der Hand schlagen. Aber der Onkel Martin zog es auch nicht weiter aus der Tasche, sondern stopfte es ganz ängstlich wieder zurück. Arthur – der Professor – jedoch schritt hastig auf die Haustür zu: solches Gesindel beachtet man doch garnicht!!

Nur der Junge mit dem gelben Leinenmantel mit den Ölflecken hatte sofort begriffen, was in dem da vorging, und knickte ganz unauffällig, ohne ihn zu heben, mit geballter Faust den rechten Arm, und sagte, als er dicht an ihm vorbeiging, nicht lauter, wie ein Souffleur im Theater:

»Rotfront lebt!«

Der Arbeitslose am Gitter regte sich kaum, aber man merkte doch, daß in ihm etwas aufdämmerte; »Maxe?« zog er nur ganz leise aus dem Mundwinkel und sah dabei den mit dem gelben Leinenmantel fragend an, und ihm genügte es, daß der andere ein ganz klein wenig den linken Augenwinkel einkniff, während er weiterging, die Hand auf der Schulter des dicken alten Herren! Natürlich: das war doch Maxe! Gott, er war zwar wahnsinnig-unglücklich, daß nun seit Wochen und Wochen doch nun alles doch so gekommen war, war immer noch ganz leer, ganz ausgebrannt, ganz ohne alle Hoffnung immer noch; aber die zwei Worte hatten ihm doch wieder etwas aufgeholfen: »Rotfront lebt!«

Wenn das nicht wäre, könnte man sich doch gleich die Taschen voll Steine stecken und da hinten in den Landwehrkanal gehen.

Der Portier, der seit einem Vierteljahrhundert – hier war alles von langer Sicht – wie ein Cerberus aus der Unterwelt seiner Portierwohnung heraus bläffte und jeden, ehe er ihm hier Einlaß gewährte, erst wie sämtliche drei Totenrichter zusammen auf Herz und Nieren prüfte, bevor er ihm öffnete, hatte heute einfach ein Lederkissen zwischen die großen Türflügel geschoben, und sich nach oben begeben.

Erstens sollten da im Hintergrund seine Frau und seine zwei Töchter etwas mithelfen und falls man – trotzdem zwei ganze Schränke voll den verschiedenartigsten Porzellanservicen im Spindenzimmer standen (früher hatte man nämlich soviel von solchem Zeug und außerdem erbte sich das im Laufe eines Lebens von verflossenen Onkeln und Tanten (sie hatten ja nicht alle Kinder gehabt!) zusammen) … falls man also wider alles Erwarten etwa damit doch in Schwierigkeiten geraten sollte … so sollten eben seine Frau und seine zwei Töchter beim Abwaschen etwas mithelfen. Und da wollte er eben wiederum mit dabei sein und zusehen.

Zweitens wollte er seiner Herrschaft, den guten Leutchen, noch richtig Glück wünschen.

Drittens wußte er, daß hinten bei der Garderobe in dem einen Plättzimmer auch noch für die Mädchen, die Chauffeure und so ein Buffet aufgestellt war, und da war es besser zu früh statt zu spät zu erscheinen.

Und viertens hatte er sich gesagt: ich werde doch nicht vor jeden von den Juden extra auf den Ball drücken!!

Denn es war noch solche altmodische Tür mit einem Gummiball, unten beim Portier in der Loge, der zwar piepte, aber meist zweimal versagte, bis er [es] das dritte Mal tat.

Der Professor stieß die Tür weit auf, daß der ganze breite Torweg mit seinen gehobelten weißen Dielen, der nach hinten führte, wie eine Tenne vor ihnen lag. Er mußte so breit sein, denn vor langen Jahren war da ganz hinten noch eine Stallung für die Pferde und eine Remise für die Equipage gewesen. Aber, trotzdem die nun schon seit einer kleinen Ewigkeit in eine Garage umgebaut waren, roch es immer noch, irgendwie unverwischbar, wenn auch nicht nach Equipage, so doch nach Pferden.

»Dich heilige Halle grüß ich wieder«! rief der Professor und schnuffelte gerührt, »Der Geruch der Heimat! Also immer noch! Wo bin ich eigentlich hier geboren? Ich glaube, in dem Eckzimmer vorn links.«

»In dem Eckzimmer vorn rechts!« stammelte Martin noch gerührter.

»Früher hat man noch Heu und Stroh bei so etwas auf den Damm gelegt – unsere selige Mutter hat mir das oft erzählt –, damit die Wöchnerin nicht durch die Wagen gestört wird. Bei mir sogar auch. Naja, Du bist ja überhaupt nicht vornehm. Du bist noch drin in der Ritterstraße zur Welt gekommen. Und wir eben schon hier im Westen! Und trotzdem verkehre ich mit dir. So bin ich! Weil ich eben garnicht zu Stolz neige.«

Martin lächelte trübselig. Er hatte das mindestens schon dreißig Mal gehört. Und ferner ging ihm das von vorhin durch den Kopf. Daß sie einen hier so ganz harmlos mit Mord bedrohten, war doch wirklich der Gipfel schon! Aber seinen Bruder schien das garnicht zu bekümmern.

»Also, Du warst ja für so etwas schon zu groß, aber die bunte, die eingelegte Flurscheibe da hinten, vor allem der rote Streifen um das Milchglas dahinten, das war überhaupt für mich, als Kind der Inbegriff alles Schönen auf dieser Welt. Da mußte mich Fräulein Seiffert immer hochheben, damit ich da durchsehen konnte. Dann war nämlich der weiße Kastanienbaum ein roter plötzlich geworden. Und der Himmel sah aus, als ob es irgendwo hinten brannte. Erinnerst du dich eigentlich noch, wann die guten Eltern die linke Wohnung noch zunahmen?«

»Achtzehnhundertfünfundachtzig natürlich!« rief Martin, denn er trieb mit so etwas insgeheim eigentlich einen weit intensiveren Kult, wie sein jüngster Bruder. Nur, da er innerlich sehr scheu war, sprach er nie darüber.

Die Wohnung in der Beletage hatte zwei Eingänge rechts und links und zwei Namensschilder und zwei blanke Klingelgriffe … solche zum ziehen noch, denn man hielt darauf, daß sie nicht etwa in die belanglosen Klingelknöpfe einer elektrischen Anlage umgewandelt wurden. Und zwei Namensschilder. Ganz winzig stand auf jedem: »Heinrich Simon«. Aber über dem einen stand ganz groß: »Bitte drüben klingeln«, und unter dem andern, schon weniger groß: »Hier klingeln!!«. – Denn die Wohnung war ja eben aus zwei Wohnungen zusammengeschmolzen worden, und so waren es dann vierzehn Zimmer, statt der sieben, geworden. Was doch wirklich zu wenig gewesen wäre. Aber da man zwischen je zwei Vorderräumen, rechts wie links am Ende der Zimmerflucht, Wände herausgebrochen, daß sie kleine Säle schon mehr wurden … so waren es ja doch nur zwölf.

Naja, es wäre wohl rentabler gewesen, wenn es noch zwei Wohnungen gewesen wären, wie in den anderen Stockwerken, weil ja ständig ja doch nur noch drei (oder manchmal vier) Menschen darin lebten. Aber da es ihr eigenes Haus war, kam es wirklich nicht so sehr darauf an, und machte sich sogar bei der Steuer nicht mal unangenehm bemerkbar.

Oben nahmen schon die Mädchen mit den weißen Schürzen die Garderobe ab. Und da einige ältere Inventurstücke dazu aus der näheren und weiteren Familie heute ausgeliehen worden waren, so hatten sie die Honneurs der Wirte mit übernommen und taten beleidigt, daß man so spät käme, die anderen wären alle schon lange da und äßen Herrn Max und Herrn Arthur das beste drin weg. Martin war ihnen zu alt für solche Familiaritäten.

Aber, wenn man so das Durcheinanderschreien und Lachen von drin hörte, so konnte man sich doch zu seinem Trost sagen, daß ja, im Augenblick wenigstens, nicht alle mit dem kalten Buffet beschäftigt wären … außerdem hatte Tante Agnes ja in jedem der sechs Vorderräume eins aufstellen lassen, damit, wie sie sagte … sie liebte Bonmots eigener Prägung … die Schlacht sich mehr in einzelne feindliche Geplänkel auflöse.

Ja was war denn eigentlich hier los, daß man soviel Menschen zusammen getrommelt hatte?

Aber doch ganz einfach!:

Da ›Heinrich Simon Söhne. Papier engros‹ 1858 um Mitte März in der Ritterstraße von dem Vater eben der ›Söhne Simon‹ gegründet worden war, so war das eben jetzt fünfundsiebzig Jahre her, im März 1933. Also ein Geschäftsjubiläum. Und wenn auch heute nur noch von den ›Söhnen‹ einer, eben Heinrich Simon, in der Firma war, und zwei Schwiegersöhne einer Tochter Simon, die aber nicht Simon, sondern Katzenberg hieß, (möchten Sie Katzenberg heißen?) weil eben diese doch nicht … das war in dieser Familie bisher nicht üblich, etwa uneheliche Söhne hatte, sondern verheiratet, ja verwitwet sogar schon wieder war … und ein Sohn von Professor Arthur Simon, Robert Simon, bislang noch Angestellter war, aber demnächst doch auch als dritter Juniorchef in die Firma eintreten sollte … (vielleicht sogar heute, zur Feier des Tages …) … so war eben diese Reception arrangiert noch für den intimeren Kreis der Familie, etc., der immerhin sechs Räume mit Kindern, Freunden etcetera füllte, und sicher mehr noch mit ihrem Gelächter und Durcheinanderrufen und ihrem Lärm gefüllt hätte. Für das Personal dann würde man es am nächsten Mittwoch im Geschäftshaus in der Ritterstraße machen, es größer, aber etwas bescheidener in der Aufnahme, wiederholen … Italienischer Salat, statt Hummermajonaise; und mehr Bier als Wein! … doch sonst – im Allgemeinen – so ähnlich. Wie gesagt: die Firma war immer noch groß, beinahe führend in der Papierbranche sogar, wenn auch andere indessen nachgekommen waren. Ja sie war in dem Maße größer geworden, wie das Papier in den letzten fündundsiebzig Jahren schlechter geworden war, und die Auflagen der Zeitungen und die Zahl der Fachzeitschriften, die sie auch belieferten, an Höhe in fündundsiebenzig Jahren zugenommen hatte. Und das war ganz gewaltig sogar!

Kurz: Es war eine riesige Sache schon. Oder immer noch! Heinrich Simon Söhne!! Vor allem, da sie sich nicht spezialisiert hatten, und man ebenso bei ihnen immer noch alle Sorten von Brief- und Geschäftspapieren … letzte bis zu den Luxuspackpapieren herunter! … wie die riesigen Rollen für die Rotationspressen der Zeitungen, gleich Waggon- und Güterzugweise kaufen konnte – und kaufte. Ein Einzelner konnte das schon alles kaum noch übersehen. Naja, es lebten ja auch eine ganze Menge Familien davon, die immer wieder, wenigstens ihre jüngeren Söhne und die Töchter als Direktionssekretärinnen, (auch Liese Simon, die zweite Tochter von Heinrich, war da im Geschäft sogar noch. Warum heiratet das Mädchen eigentlich nicht?! Sie war 31 oder gar schon 32!!) da hineinschoben.

Also Heinrich Simon Söhne jubilierte.

Soweit ging das die Firma an. War eine öffentliche Angelegenheit sozusagen. Betraf die Geschäftswelt. (Doch dazu war eigentlich der Lärm zu groß, der aus den sechs Räumen jenen entgegenschallte. Dieser Schlag mußte, um à la Wippchen zu reden, mehreren Fliegen gelten.) Und richtig: zweitens feierte Heinrich Simon, (nicht der Vater, der wäre schon über hundert gewesen, wenn er nicht das letzte Drittel dieser Zeit das Erbbegräbnis als sein Privatkontor sich erwählt hätte, sondern der ›Söhne‹) seinen neunundsechzigsten Geburtstag. Und zugleich … denn das betraf ja nur ihn! … er und seine Frau … kurz gesagt »Tante Agnes«, vordem Agnes Lehmann, (denn es gibt auch einige, wenn auch wenige, Lehmänner, die nicht arisch, sondern jüdisch sind, und sich besonders vornehm vorkommen deshalb und vielleicht es auch sind) also er und seine Frau feierten ihren vierzigsten Hochzeitstag heute zugleich. So um den März herum und um den September wurde nämlich ehedem viel geheiratet. Weil die Wohnungsmieten vom ersten April an oder vom ersten Oktober an zahlbar waren, und die Wirte, bei längerm Kontrakt, sich gern koulant zeigten, und jungen Paaren die paar Wochen bis dahin die Wohnungen, wenn sie leer standen, mietsfrei zur Verfügung stellten. Ja … und, wenn Heinrich Simon auch hier geboren war, in dieser Wohnung, so war er doch erst einige Jahrzehnte später dann wieder hereingezogen, als dann, kurz nacheinander, der gute Vater und die liebe Mutter bald nach 1900 gestorben waren hier. Und das würde er nun hier auch mal tun! Und Agnes auch. Ewig lebt ja nun mal kein Mensch, nicht wahr? Vorerst zwar noch lange nicht … Aber …

Also das waren die drei Fliegen, die heute vormittag hier mit einer Klappe geklatscht wurden, und die ein solches Zusammenströmen der Familie im weiteren Sinne, und vor allem der Familie Simon im engeren Sinne, veranlaßt hatte …

Na ja, da es sich um die engere und weitere Familie Simon drehte, waren es wohl alles hier also Juden, wenn auch ein paar von den jüdischen Frauen christliche … das heißt arische Männer … geheiratet hatten (wir werden sehen, daß hier noch feinere Unterschiede bestehen) und einige jüdische Männer christliche, das heißt arische Frauen. Der Unterschied besteht nämlich darin, daß einige von ihnen, den Jüdinnen, nette christliche junge Männer aus guten jüdischen Familien geheiratet hatten, also Getaufte, und einige der Juden vicaversa reizende junge christliche Mädchen aus besten jüdischen Häusern. Also Getaufte. Aber, daß darin ein Unterschied bestand, wußte man im März 1933 noch nicht, wenn man es auch so dumpf immerhin ahnte. Denn der Nonsens mit dem Arier begann eben erst diskutiert und ernst genommen zu werden!

Aber wenn man – vor allem die alte Generation und die ältere (was jünger als alt ist!) … – diese Mischehen im Prinzip sehr wenig schätzte, noch weniger etwa von der Taufe, das heißt vom Übertritt zum Christentum etwas hielt, so hatte man sich doch irgendwie damit abgefunden. Man kann nebenbei nicht sagen, daß in der Familie Simon das Verhältnis der Getauften, derer, die zum Christentum übergetreten waren, zu denen, die Juden waren oder geblieben waren, … ein irgendwie gespanntes – wenn es natürlich auch ohne kleine Hänseleien auf beiden Seiten nicht abging – gewesen wäre. Einfach deshalb, weil die einen von ihrer Taufe ebensowenig Gebrauch machten, wie die andern von ihrem Judentum. Beides beschränkte sich auf einen oder ein paar Pflicht- und Anstandsbesuche bei dem alten Herrn, oder dessen Sohn, alle paar Jahre mal, wenn man es nicht mehr umgehen konnte, bei denen sie ihre Visitenkarte gerade mal abgaben und wieder schnell verschwanden, um doch wenigstens einen Beweis zu haben, daß sie dagewesen waren. Weil es doch vielleicht übel hätte vermerkt werden können, wenn man sie nie dort sah.

Es gab nämlich eine Zeit, wo die Taufe sehr Mode war in den Großstädten, wie Berlin oder Hamburg etwa, und weniger ernst genommen wurde, wie später und jetzt um 1933 schon, wo man sie als Fahnenflucht verachtete. Eine Zeit, wo es eigentlich zum guten Ton in den besseren jüdischen Kreisen der Hauptstadt gehörte, sich taufen zu lassen … oder wenigstens mit dem Gedanken zu spielen (der Kinder wegen schon!). Wenn man auch nachher, … nachdem es geschehen war! … meist garkein Aufhebens davon machte. Denn es stellte sich heraus, daß sich eigentlich damit garnichts änderte, weder für sie, noch für die Kinder. Die Einzigen, die es nicht übelnahmen, waren wieder die Juden. Und so ließen sie, die Getauften selbst, dann später meist nicht viel mehr davon merken.

Man kann auch nicht sagen, daß die Getauften, bei dem Gewitter, das man heraufziehen sah … auch wenn man sich immer noch einreden wollte, es würde sich wieder zerteilen, (wie kam denn nur der Hindenburg dazu, den Hitler … nachdem doch die Nazis bei den letzten Wahlen so gewaltig wieder zurückgelaufen waren … eigentlich schon passé und überwunden waren … plötzlich zum Reichskanzler zu machen??? Vielleicht liegt dem eine besonders feine Absicht zu Grunde: soll er sich erst mal richtig und tüchtig blamieren, dann wird das deutsche Volk von der psychischen Infektion auch geheilt sein!?) nicht behaupten, daß also die Getauften nicht mit den Betroffenen mitfühlten. Im Gegenteil: sie waren entsetzt, und standen völlig auf jener Seite. Aber zugleich berührte es sie doch nicht unangenehm, daß sie ja doch die ganze Geschichte garnichts anging, als Christen.

Ferner hielten die Ehen der Edelarier mit den Jüdinnen meist nicht lange, selten länger wie die Mitgift, während wiederum die der netten christlichen jungen Männer und der reizenden christlichen jungen Mädchen aus guten jüdischen Familien nur selten Anlaß zu kleineren Eheskandalen boten. Und die der jüdischen Männer und der christlichen, d.h. arischen Frauen, fast stets zusammenhielten, wie Pech und Schwefel, als ob sie gelötet, gekittet, und außerdem noch dreifach verschraubt wären. Auch waren diese Frauen – und manchmal waren es Mannequins, Privatsekretärinnen, oder so etwas gewesen, sogar einer hatte das Dienstmädchen seiner Mutter geheiratet, es seiner Mutter sozusagen: ausgemietet, … also diese Frauen waren stets sehr brave und meist einfache und frische Geschöpfe, geistig von einer rührenden Anspruchs- und Bedürfnislosigkeit, unnervös und unverwüstlich lustig, und stellten, wenn es sein mußte, (trotzdem sie ja nur Frauen waren!) in schwierigen Situationen – und die bleiben ja in Ehen und so nie aus! – sehr ruhig und sehr sicher ihren Mann.

Und selbst die Würdigeren und Familienstolzeren der älteren Generation sagten sich: »Naja, es ist zwar nicht das Richtige! Aber Karl (oder Anton) fühlt sich doch sehr wohl bei ihr. Und das ist die Hauptsache. Endlich ist sie ja doch eine ganz adrette und anständige Person jetzt, und das ist manchmal mehr wert, wie eine Frau, die Homer im Urtext lesen kann, und Nietzsche und Wedekind zitiert, und versagt und hysterisch wird, wenn irgend etwas kommt, das gegen den Strich mal geht. Das Beste natürlich, wenn man beides hätte. Aber Feldwebel bei der reitenden Gebirgsmarine kommt eben selten vor.«

Und ohne es zu ahnen … das heißt der Statistiker der Familie … (es gab da alles!! …) Professor Emil Boas vom Reichsamt hätte sie darüber belehren können, … hatten sie damit nur die Tatsache, oder die Psychologien der Tatsache gesehen, daß Ehen zwischen Juden und Arierinnen die niedrigste Scheidungsziffer haben, die man überhaupt kennt; und Ehen zwischen Jüdinnen und Ariern die höchste dagegen, die man überhaupt kennt. Die einen unter ein Halb des Normalen, und die anderen über das Doppelte jenes Normalen, das bei Ariern, wie bei Juden, ungefähr gleich ist.

Ja … es waren also zumeist, oder doch zu 95 und mehr Prozent hier, – weil wir nun schon mal von der Statistik und Professor Boas gesprochen haben: Juden.

Und, wenn Juden wie Juden aussehen … warum eigentlich sollen sie es denn nicht? (»Ein Jude mag häßlich sein, aber er hat doch wenigstens immer ein Gesicht! Nur nicht ewig diese leeren aufgequollenen Wassersemmeln«, zitierte Martin gern, weil er überhaupt gern zitierte, und besonders gern Fontane) Warum nicht eigentlich? Chinesen sehen aus wie Chinesen. Und Engländer wie Engländer. Und Spanier wie Spanier. Wenn auch der Deutsche zwar auch meist wie ein Deutscher, aber selten nur wie ein Arier aussieht; das heißt wie jene blonde, schmalschädelige, hohe, dünnhäutige, blauäugige, langgestirnte Menschenart, die zu sein er behauptet … Also warum sollen Juden eigentlich nicht wie Juden aussehen?? Oder doch wenigstens so, wie das Bild, das man sich vom Juden macht? Oder doch zum mindesten jene Merkmale haben, an denen man meint, den Juden zu erkennen??

Wenn dem also so ist, so kann man sagen, daß ungefähr die Hälfte der Gäste hier … viele sehr nette, schlanke, sportliche, manche sogar bildhübsche junge Mädchen und junge Frauen, braune und blonde, blauäugige und schmalköpfige und sehr große blonde und braunblonde, häufiger fast wie dunkle Männer dabei … kann man also sagen, daß die Mehrzahl alles andere, wie etwa jüdisch aussah. Und noch weniger etwa durch irgendwelche seelischen Eigenarten die Abstammung und Rasseeigentümlichkeit betonten oder verrieten. Im Gegenteil: ob Kaufleute, Bankiers, Anwälte, Journalisten, Ärzte, Ingenieure, Wissenschaftler, Gymnasiasten und Studentinnen, Büroangestellte oder Tippfräuleins, Jugendhortlerinnen, Lehrer oder Schulassessoren, ein seriöser, älterer Kapellmeister, ein jüngerer Kabarettist, (dessen sich die Familie etwas schämte, denn man stellt sich nicht hin vor allen Leuten, wenn man aus anständigem Haus ist und macht sich zum Affen!), der aber auch unter dem Motto: »wer zuletzt stiehlt, stiehlt am besten!« Amüsiermusik komponierte … ein Schriftsteller von anständiger Mittelmäßigkeit, der seit fünfundzwanzig Jahren auf den »großen« Erfolg wartete, der nie kam … eigentlich konnte man mit allem aufwarten … Sie waren meist sehr norddeutschgroßstädtisch und bis auf den Frankfurterwürzburgischen Zweig der Katzenbergs reichlich verpreußt im Wesen.

Und der Statistiker Professor Emil Boas vom Reichsamt hätte die Anwesenden wieder belehren können, daß das eine durchaus bekannte Tatsache bei der jüdischen Bevölkerung der Großstädte ist, die man des öfteren mit einem Tric (… »Suchen Sie bitte die Juden heraus aus den hundert Photographien hier!«) schon auf die Probe gestellt, festgelegt und bewiesen hat. Da kam es nämlich, daß der Jude sechzig von den hundert als Glaubensgenossen beiseite legte, während der Antisemit, der sich darauf etwas zu gute tat, den Juden mit nie fehlender Sicherheit …, wie immer er sich auch tarnen möge! … in welch Mimikri er auch hineinschlüpfe!! … instinktiv heraus zu fühlen, kaum vierzig verachtungsvoll herauswedelte, während es natürlich hundert Photos von hundert jüdischen Menschen waren, die man ihm vorgelegt hatte. Also des öfteren. Sogar im zaristischen Rußland hatte sich das schon erwiesen.

Das also hätte ihnen Professor Emil Boas vom Reichsamt (angeheiratet von der Katzenbergseite) als längst bekannt bestätigen können. Und das war deshalb in der »Familie Simon« auch nicht viel anders.

Oder in jener Menschenmenge, die hier unter dem Titel »Familie Simon« sich heute unter reichlichem Lärm und vieler Lustigkeit in den sechs Vorderzimmern der Wohnung von Heinrich Simon und »Tante Agnes« zusammengefunden hatte.

Denn man kann ja nun nicht sagen, daß das nun ein ganz richtiger Stamm war, wie man das so malt auf den Stammbäumen, der sich da in viele Äste vergabelt und noch mehr Zweige und Zweigchen zerfasert. Sondern es glich weit mehr einer Laubwand, in der die Äste und Zweige einer ganzen Baumreihe zu einer konformen Einheit zusammengewachsen waren. Nämlich zu dem, was man Familie nennt. Die allzu weitläufigen Verwandten waren noch nicht mal zugezogen.

Alle also waren irgendwie zusammengehörig und verbunden. Aber doch wieder wie in einzelne Laubpartien voneinander getrennt, zwischen denen es wie von Epheuranken oder den Gespinnsten der Waldrebe hin und her lief.

Für gewöhnlich befehdeten sich die einzelnen Laubpartien untereinander. Wenn es jedoch darauf ankam, bildeten sie ein einziges, großes Ganzes … Nicht nur heute und hier.

Für gewöhnlich also war ein Teil immer mit dem andern … oder mehrere Teile mit mehreren (die Zahl der Varianten war hier unberechenbar und fast unerschöpflich) … überquer, hatte dem andern etwas übelgenommen, war wegen alter Erbstreitigkeiten, Heiraten und »Nichtgenugästimiertworden sein« bei gewissen festlichen Familienangelegenheiten … wie Beerdigungen, Hochzeiten, dem Erscheinen von Nachwuchs oder Einsegnungen … bei denen man sich alle halbe Jahre ungefähr in größeren Ansammlungen wieder zusammenfand! … gruppenweise verkracht.

Irgendeine Seite hatte sich stets dabei so benommen, wie sie sich nicht hätte benehmen dürfen, der anderen gegenüber. Und hielt sich überhaupt für den Großmogul von KleinPankow! Und dabei waren sie doch mindestens ebensoviel, wie die da. Mindestens! Wenn nicht mehr!

Fast stets ging das nebenbei von den Frauen aus (»Hätten bei den Aufführungen sich die Hauptrollen gegenseitig zugeschanzt, während ihre Ruth das Dienstmädchen hätte machen sollen! Also sie hätte ihnen etwas gepfiffen!!«)

Die Männer wurden erst immer nachher hineingezogen und mußten es ausbaden.

Außerdem gab es aber weiter Reibungen, weil sich stets und ständig … und das schon seit fünfzig Jahren hier! … der unstudierte Teil der Familie durch den studierten verachtet fühlte. (An diesem Spiel beteiligten sich nicht nur die Frauen, sondern es ging auch oft von den Männern aus, oder von den Kindern: Hie Universität und Gymnasium, hie höhere Töchterschule und Handelsschule!) Aber das war doch eigentlich ganz grundlos, weil ja die Studierten heute genau wissen, daß es auch unter den Studierten große Ochsen gibt.

Kurz, es war das, was man die große, die weitverzweigte Familie nennt. Und was, wie solche stets, in verschiedene, meist feindliche, Lager getrennt war.

Nur eines stimmte nicht: Sie waren nicht so – wie Galsworthy seine Forsytes beginnt – geartet. »Sie hatten keinen Funken Sympathie für einander und dennoch verband sie das, was die Familie so gefährlich und dem Staat so ähnlich macht.«

Erstens waren sie garnicht gefährlich, sondern zumeist sogar recht harmlos. Selbst die, die sich nicht so gaben, als »moderne Menschen« sich fühlten, und, was ihre allerprivateste Moral anbetraf, auch so benahmen. Oder zum mindesten zu benehmen vorgaben. Und die heute so zwischen 18 und 25 standen. Junge Herren, wie Damen.

Aber das trennt sie ja gerade von den Forsytes: wenn es darauf ankam, und darauf und daran ging, hatten sie sogar sehr viel Sympathie für einander in dieser Familie Simon, – wie in jeder, – von der sie bislang nie geahnt hatten, daß sie sie gehabt hatten.

Ja und dann gab es natürlich auch den großen Kampf der letzten zwei oder drei Generationen untereinander (außer dem, daß es eben eine Familie schon war, in der immer der mit jenem verkracht gerade ist, und, wenn er auch das Sopha als ein unzeitgemäßes Möbel mit dem Stahlstuhl vertauscht hat, trotzdem etwas übelnimmt, das jemand über jemand gesagt haben soll, aber nie …oder gerade das Gegenteil davon! … gesagt hat) den schweren Kampf also der Generationen nach dem Krieg, an dem, wie an allem, was kam, die vorige und vorvorige Generation eben schuld war, weil sie ahnungslos in ihn, diesen Krieg, hineingeschliddert war, und damit alles verschuldet hatte, was später kam, und was sie nun auszukosten hatten. Diese ganze, wahnsinnige Lebensunsicherheit, die über sie hereingebrochen war.

Es waren nebenbei sehr hübsche Kinder darunter, so zwischen achtzehn und fünfundzwanzig. Und famose Jungen, die irgendwo mit dabei waren, bei Kommunisten, Misrachisten, Zionisten, Naumanianern, Reichsbanner … aber das waren die älteren eher, die im Krieg zwar nicht verwundet, aber hinter der Front avanciert waren … sozialistischer Studentenschaft oder sonst einer harmloseren Form einer Massenpsychose. Oder auch nur bei den Makkabis und in sogenannten Sportbünden.

Aber in dem waren sie sich alle, – so verschieden sie immer untereinander – einig, daß die ältere Generation nicht nur aus Idioten, sondern aus böswilligen und gefährlichen Idioten bestände.

Und dabei waren auch sie doch eigentlich alle harmlos. Selbst wenn die hübschen Kinder von achtzehn bis 25 mit ihrer Geschlechtsmoral es weniger genau mal nehmen, wie es in gleichen Jahren die Generation vor ihnen genommen hatte.

Die wußten nämlich, daß sie mit zwanzig oder fünfundzwanzig verheiratet waren. Und überhaupt sooo leicht, wie die Generation vordem hatte sie es nicht mehr. Sie arbeiteten meist die ganze Woche, fast das ganze Jahr hindurch, verdienten sich zwar nicht ihr Brot; aber manchmal gerade die Wurst darauf. Man kann ja auch Brot ohne Wurst essen, aber mit Wurst schmeckt es besser. Und wenn die Wurst auch nur eine kunstseidene Bluse oder ein Sommerfähnchen ist. Nicht wahr?! … Also die von heute wußten nichtmal, ob sie jemals heiraten konnten, wenn sich auch das mit den im Kriege gebliebenen jungen Männern so allgemach wieder ausgeglichen schon hatte. Zumeist aber hatte der, den sie liebten, oder der, der sie liebte – denn manche lieben zwar keinen Mann, haben aber sehr wenig dagegen, wenn sie ein Mann liebt! – der Junge also keine feste und gesicherte Existenz. Und die Kameradschaftsehe war eben gerade wieder abgekommen und etwas verpönt. Erstens war nämlich nicht viel dabei herausgekommen, außer Kindern und vorzeitigen Scheidungen; und ferner konnten sich die meisten Eltern, die – sagen wir – eine Haushaltung und drei Kinder hatten, nicht den Luxus von sechs Kindern und vier Haushaltungen leisten. Und gerade eine auskömmliche Stellung gerade bot noch lange keine Garantie, außer der, daß man mit ziemlicher Bestimmtheit über kurz oder lang abgebaut wurde. Genau so wenig, wie eigentlich noch Besitz seit fünfzehn Jahren irgendwelche Garantie bot, da man nie wußte, wann der liebe Staat, der süße Schäker, mal den Teich mit dem engmaschigen Schleppnetz wieder abfischte. Also … also hatten sich allgemach, ohne daß der, oder die einzelne sich der Gründe eigentlich bewußt war, auch in den bessern Ständen oder Schichten unter den jüngern Leuten, was nebenbei ihren menschlichen Wert kaum herabminderte, im Liebesleben allerhand gesellschaftliche Umgangsformen eingebürgert, die in den andern, weniger guten Ständen und Schichten schon immer die üblichen gewesen waren.