1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

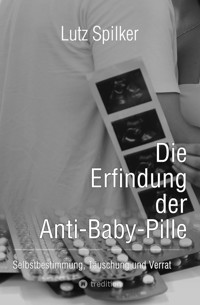

Die Erfindung der Anti-Baby-Pille - Selbstbestimmung, Täuschung und Verrat Sie war eine technische Sensation – und zugleich eine kulturelle Zäsur: Mit der Einführung der Anti-Baby-Pille Anfang der 1960er-Jahre veränderte sich das Selbstverständnis der Frau grundlegend. Erstmals ließ sich das Potenzial zur Mutterschaft durch ein kleines, chemisches Mittel kontrollieren – zuverlässig, dauerhaft und unsichtbar. Doch was als Befreiung gefeiert wurde, war zugleich ein Angriff auf überkommene Moralvorstellungen, auf patriarchale Ordnungen und auf die kirchliche Sakramentenlehre. Dieses Buch erzählt die Geschichte der Pille nicht nur als medizinischen Meilenstein, sondern als gesellschaftliche Umwälzung. Es dokumentiert die chronologische Entwicklung weiblicher Sexualität im Kontext von Kontrolle, Treue, Schuld und Macht. Dabei rückt es auch die Schattenseiten ins Licht: Täuschungen, Erwartungen, ethische Dilemmata. Die Bezeichnung ›Anti-Baby‹ ist mehr als ein Begriff – sie ist ein sprachliches Symptom einer Zeit, in der Fortpflanzung zur Verhandlungssache wurde. Und sie wirft die Frage auf: Was bedeutet es, wenn ein Leben verhindert wird, bevor es beginnt? Ein Buch über Körper und Kontrolle, Moral und Moderne – und über die stille Zukunft, die niemals kam.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 198

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Eine Betrachtung

von

Lutz Spilker

DIE ERFINDUNG DER ANTI-BABY-PILLE

SELBSTBESTIMMUNG, TÄUSCHUNG UND VERRAT

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Natio-nalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Softcover ISBN: 978-3-384-57961-4

E-Book ISBN: 978-3-384-57962-1

© 2025 by Lutz Spilker

https://www.webbstar.de

Druck und Distribution im Auftrag des Autors:

tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany

Die im Buch verwendeten Grafiken entsprechen den

Nutzungsbestimmungen der Creative-Commons-Lizenzen (CC).

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Lutz Spilker, Römerstraße 54, 56130 Bad Ems, Germany .

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]

Inhalt

Inhalt

Das Prinzip der Erfindung

Vorwort – Einleitung

Die Erfindung der Anti-Baby-Pille

Weibliche Fruchtbarkeit in der frühen Menschheitsgeschichte

Der weibliche Zyklus als geheimnisvolle Kraft

Die Fruchtbarkeit als Garant für den Fortbestand

Weiblichkeit als kultureller Mittelpunkt

Soziale Dynamiken und die Last der Fortpflanzung

Magie, Aberglaube und Fruchtbarkeitsrituale

Fruchtbarkeit als Identitätsmerkmal

Ein Ausblick auf die Emanzipation

Die Rolle der Frau in vorstaatlichen Stammesgemeinschaften

Die Frau als zentrales Glied im Überlebensnetzwerk

Mütterlichkeit als soziale Institution

Sexualität ohne Moralismus

Wissensträgerinnen und Heilerinnen

Der Körper als Resonanzraum der Gemeinschaft

Eine Rolle im Wandel – aber nicht im Verschwinden

Sexualmoral und Fruchtbarkeitskontrolle in der Antike

Sexualität als Ordnungsprinzip

Der weibliche Körper als soziales Kapital

Religion und Lust – eine ambivalente Beziehung

Zwischen Akzeptanz und Heimlichkeit: Verhütung in der Praxis

Die Ambivalenz der antiken Sexualmoral

Der weibliche Körper als Ort der Ungleichgewichte

Zwischen Reinigung und Gefährdung: Menstruation im sozialen Diskurs

Der weibliche Zyklus als medizinischer Störfaktor

Philosophische Einhegung weiblicher Reproduktionskraft

Das Erbe antiker Sichtweisen

Frühmittelalterliche Vorstellungen von Keuschheit, Erbsünde und göttlicher Mutterschaft

Keuschheit als religiöses Ideal und gesellschaftliches Machtinstrument

Die Erbsünde und das weibliche Prinzip der Schuld

Göttliche Mutterschaft als heiliger Ausnahmezustand

Die langfristige Wirkung auf Körperbilder und Sexualmoral

Die Dogmen der Kirche

Der kirchliche Rahmen für Sexualität

Die große Angst vor dem Begehren

Die Schatten dieser Dogmen in der Moderne

Volksmedizin, Kräuterwissen und strafverfolgte Empfängnisverhütung im Mittelalter

Die weibliche Wissenskultur

Zwischen Sünde und Strafrecht

Klöster, Gärten und Gelehrtenzirkel

Empfängnisverhütung als stilles Widerwort

Der lange Schatten bis in die Gegenwart

Die Frau als Gebärende

Demographisches Denken und die Geburt der Bevölkerungspolitik

Ehe als Ordnungsprinzip

Reproduktion als Pflicht – und als Schicksal

Moral, Sexualität und Kontrolle

Das Mutterschaftsregime der Frühen Neuzeit

Familienpolitik als Bevölkerungskontrolle

Der lange Schatten dieser Ordnung

Die Entdeckung der weiblichen Anatomie in der Renaissance-Medizin

Anatomie als Herausforderung

Tabu und Objekt – das weibliche Geschlecht unter Beobachtung

Die Gebärmutter als Ort des Staunens und der Spekulation

Künstlerische Anatomie und der weibliche Körper im Bild

Weibliche Anatomie als Spiegel patriarchaler Ordnung

Ein ambivalentes Vermächtnis

Aufklärung und Wissenschaft

Anatomie und Neugier

Zwischen Forschung und Aberglauben

Entmystifizierung und Disziplinierung

Der weibliche Körper als Schauplatz einer sozialen Reform

Erste Schritte der Selbstermächtigung

Aufbruch mit Hindernissen

Malthus, Bevölkerungstheorie und die frühe Debatte um Geburtenkontrolle

Geburtenkontrolle als soziale Notwendigkeit

Sexualität zwischen Angst und Emanzipation

Von Malthus zu Margaret Sanger

Ein Vermächtnis mit Ambivalenzen

Die industrielle Revolution und ihre Auswirkungen auf das Familienbild

Sexualität im 19. Jahrhundert

Die ersten Stimmen für Geburtenregulierung

Die Anfänge der Hormonforschung um 1900

Biologische Grundlagen der Fortpflanzung

Sexualaufklärung, Eugenik und Repression im frühen 20. Jahrhundert

Margaret Sanger, Katharine McCormick und das gesellschaftliche Fundament der Pillenforschung

Männliche Reaktionen auf weibliche Selbstbestimmung

Kontrollverlust im Zeichen der Pille

Eifersucht als Ausdruck von Machtverlust

Moralische Reaktionen und gesellschaftliche Rhetorik

Wissenschaft und Medizin unter männlicher Prämisse

Fragmente einer Umorientierung

Die Pille als Spiegel gesellschaftlicher Machtverhältnisse

Eine neue Gleichzeitigkeit

Gregory Pincus und der Beginn der hormonellen Forschung zur Verhütung

Ein unorthodoxer Wissenschaftler mit Weitblick

Die Suche nach einem hormonellen Schlüssel

Der Schulterschluss mit John Rock und die medizinische Allianz

Klinische Studien und ethische Grauzonen

Der Durchbruch und das Vermächtnis

Ein Forscher zwischen Fortschritt und Ambivalenz

Erste klinische Studien und die ethischen Konflikte in Puerto Rico

Der Weg nach Puerto Rico

Die Versuchspersonen: Frauen im Zwielicht

Ethische Grauzonen und koloniale Muster

Der Tod, der keine Konsequenzen hatte

Eine widersprüchliche Bilanz

Rückblick und Lehre

Die FDA-Zulassung im Jahr 1960

Ein Medikament ohne öffentliches Ziel

Die Rolle von Searle & Company

Die FDA im Jahr 1960

Ein unspektakulärer Start mit gewaltiger Wirkung

Kontroversen am Horizont

Die stille Revolution

Die Geburt einer Legende

Reaktionen aus Politik, Kirche und Öffentlichkeit auf die ›Anti-Baby-Pille‹

Ein politischer Drahtseilakt

Ablehnung mit Nachhall

Euphorie und Entsetzen

Zwischen Tabu und Normalität

Eine Debatte, die alles veränderte

Die Umgestaltung weiblicher Sexualität in den 1960er Jahren

Von der Reproduktion zur Selbstbestimmung

Lust jenseits der Pflicht

Die Pille als Spiegel weiblicher Identität

Zwischen Revolte und Rückschlag

Ein Jahrzehnt der Neudeutung

Die ›Pille‹ als Motor der Frauenbewegung

Befreiung aus dem Korsett der Reproduktion

Die Rolle der Frauenbewegung

Die Entstehung neuer weiblicher Lebensentwürfe

Der weibliche Körper als politischer Raum

Ein neues Selbstbild

Die Debatte um Nebenwirkungen, Kontrolle und pharmazeutische Macht

Die Aufklärung kommt von außen: Barbara Seaman und die ›Pill Trials‹

Eine feministische Kritik

Kontrolle durch Medizin – und durch Staat?

Der lange Schatten der Unsichtbarkeit

Eine Debatte, die nicht endet

Kulturelle Unterschiede im globalen Umgang mit der Pille

Der Westen als Wegbereiter

Ein Konflikt ohne Versöhnung

Zwischen Bevölkerungspolitik und kultureller Identität

Zwischen Kontrolle und Kontrolle

Technologischer Fortschritt, kulturelle Zurückhaltung

Eine globale Geschichte in Fragmenten

Die Pille in Ost und West

Zwischen Individualisierung und Konsumfreiheit

Zwischen Bevölkerungskontrolle und Gleichberechtigungsdoktrin

Die Pille als ideologisches Schlachtfeld

Die Pille in neuen Ordnungen

Ein Medikament als Weltanschauung

Die mediale Inszenierung der selbstbestimmten Frau in Werbung und Popkultur

Von der Pille zur Ikone

Sexualität als emanzipatorisches Versprechen

Zwischen Emanzipation und Ästhetisierung

Kritik, Reflexion und Gegenbilder

Die Pille als kulturelles Narrativ

Von der Antibabypille zur Lifestyle-Pille

Zyklussteuerung als Lebensplanung

Akne, Androgene und das Versprechen schöner Haut

Menstruation – ein Relikt der Vergangenheit?

Ein Mittel zwischen Wunsch, Wirkung und Wirklichkeit

Rückblick und Ausblick

Über den Autor

In dieser Reihe sind bisher erschienen

Teenager: Mädchen, die mehr über die Pille wissen als ihre Mütter über die Geburt.

Dustin Hoffman

Dustin Lee Hoffman (* 8. August 1937 in Los Angeles, Kalifornien) ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Filmregisseur und Filmproduzent. 1967 gelang ihm mit seinem zweiten Film Die Reifeprüfung der internationale Durchbruch. Für seine Rollen in den Dramen ›Kramer gegen Kramer‹ und ›Rain Man‹ gewann er je einen Oscar als bester Hauptdarsteller. Er ist zudem mehrfacher Golden-Globe-Preisträger. Hoffman zählt seit Mitte der 1970er Jahre zu den führenden Charakterdarstellern des US-amerikanischen Films.

Das Prinzip der Erfindung

Eine Erfindung ist etwas Erdachtes.

Jemand denkt sich etwas aus und stellt es zunächst erzählend vor. Das Erfundene lässt sich nicht anfassen, es existiert also nicht real – es ist ein Hirngespinst. Man kann es aufschreiben, wodurch es jedoch nicht real wird, sondern lediglich den Anschein von Realität erweckt.

Vor etwa 20.000 Jahren begann der Mensch sesshaft zu werden. Der Homo sapiens überlebte seine eigene Evolution allein durch zwei grundlegende Bedürfnisse: Nahrung und Paarung. Alle anderen, mittlerweile existierenden Bedürfnisse, Umstände und Institutionen sind Erfindungen – also etwas Erdachtes.

Auf dieser Prämisse basiert die Lesereihe ›Die Erfindung …‹ und sollte in diesem Sinne verstanden werden.

Vorwort – Einleitung

Die Erfindung der Anti-Baby-Pille

Selbstbestimmung, Täuschung und Verrat

Es gibt technische Erfindungen, die die Welt verändern – und es gibt solche, die die Vorstellung von Welt neu definieren. Die Anti-Baby-Pille gehört zu letzterer Kategorie. Ihre labortechnische Entwicklung mag unspektakulär erscheinen im Vergleich zu Raketen, Computern oder medizinischen Großapparaturen – doch ihre gesellschaftliche Sprengkraft ist bis heute ungebrochen.

Als Anfang der 1960er-Jahre erstmals ein hormonelles Verhütungsmittel auf breiter Front verfügbar wurde, war dies keineswegs nur ein Fortschritt im Bereich der Reproduktionsmedizin. Vielmehr verschob sich ein tiefgreifendes Gefüge menschlicher Ordnungen: Sexualität wurde planbar, Mutterschaft optional, die Rolle der Frau verhandelbar. Was sich zuvor hinter Begriffen wie Schicklichkeit, Tugend oder Pflichterfüllung verbarg, wurde nun in einem gänzlich neuen Licht betrachtet. Die Frau erhielt – zumindest theoretisch – Kontrolle über ihren eigenen Körper. Und damit auch über das, was Gesellschaft seit Jahrhunderten aus ihr zu machen versuchte: Ehefrau, Mutter, Verfügbare, Gefolgsame.

Doch wo neue Freiheiten entstehen, erwachen auch alte Ängste. Kirchenvertreter sprachen vom ›moralischen Niedergang‹, konservative Stimmen vom Zerfall der Familie. Die Keuschheit verlor ihren Nimbus, und mit ihr geriet das institutionalisierte Gefüge aus Ehe, Pflicht und Kontrolle ins Wanken. Die Pille war mehr als ein medizinisches Produkt – sie war eine Provokation an das Weltbild.

Dieses Buch nähert sich der Anti-Baby-Pille nicht allein als pharmakologischer Erfindung, sondern als kulturellem Symbol. Es zeichnet eine chronologische Bewegung nach – beginnend bei der historischen Position der Frau als Sexualpartnerin im Korsett gesellschaftlicher Erwartungen, bis hin zur medikamentös gestützten Selbstermächtigung in einer von Umbrüchen geprägten Moderne. Dabei wird deutlich: Die Einführung der Pille war nicht nur ein Fortschritt, sie war auch ein Spiegel. Sie offenbarte Ungleichheiten, Verdrängungen, Erwartungen und Täuschungen – sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum.

Der Begriff ›Anti-Baby‹ selbst ist Ausdruck dieser Ambivalenz. Er benennt nicht neutral die Funktion, sondern suggeriert Widerstand, ja Ablehnung gegenüber dem werdenden Leben. Und doch ist es gerade diese sprachliche Schärfe, die das gesellschaftliche Klima jener Zeit greifbar macht: Ein Kind zu verhindern, wurde nicht als Entscheidung, sondern als Angriff gedeutet – auf die Ordnung, auf die Natur, auf den Mann.

Dieses Werk unternimmt den Versuch, jene komplexe Gemengelage aus Technik, Moral, Politik, Sprache und Schicksal lesbar zu machen. Es ist keine Anklage, kein Lobgesang, keine Dogmatik. Vielmehr geht es um die nüchterne Betrachtung eines Phänomens, das aus der modernen Welt nicht mehr wegzudenken ist – und dennoch nie ganz in ihr angekommen scheint.

Die Kapitel dieses Buches folgen einer doppelten Struktur: Zum einen beschreiben sie in sachlicher Weise die historischen Etappen der Entwicklung, Anwendung und gesellschaftlichen Reaktion auf die Anti-Baby-Pille. Zum anderen nehmen sie wiederholt jene verborgenen Dimensionen in den Blick, die oft ausgeklammert bleiben: die Rhetorik der Moral, die Erwartungshaltung an Frauenkörper, die unsichtbare Schuld der Verhinderung, und – nicht zuletzt – die Idee der ungeschriebenen Zukunft.

Denn mit jeder Pille, die geschluckt wurde, verschwanden nicht nur potenzielle Geburten, sondern auch Möglichkeiten: Leben, die nie geführt, Entdeckungen, die nie gemacht, Gedanken, die nie gedacht wurden. Nicht, weil man sie verachtet hätte, sondern weil man sie nicht wählte.

Die Pille hat das Wählen möglich gemacht.

Und genau darin liegt ihre historische Bedeutung – und ihre bleibende Herausforderung.

Weibliche Fruchtbarkeit in der frühen Menschheitsgeschichte

Ein biologisches Privileg, ein kulturelles Mysterium, ein soziales Schicksal

Weibliche Fruchtbarkeit – dieses scheinbar natürliche, biologisch unumstößliche Faktum – war in der frühen Menschheitsgeschichte weit mehr als nur die Fähigkeit, neues Leben zu empfangen. Sie war Schicksal, Symbol, Überlebensfaktor und zugleich ein Quell der Unsicherheit. Noch ehe Sprache sich entwickelte, ehe ein Clan oder eine Sippe sich Regeln auferlegte, war die weibliche Fruchtbarkeit ein zentrales Moment des Überlebens – nicht bloß für das einzelne Individuum, sondern für die gesamte Gruppe, ja: für die Art. Sie war sichtbar, berechenbar – und dennoch rätselhaft.

Der weibliche Zyklus als geheimnisvolle Kraft

Fruchtbarkeit äußerte sich nicht in abstrakten Zahlen oder hormonellen Kurven, sondern in sichtbar wiederkehrenden Zeichen: dem monatlichen Blut, dem runden Bauch, dem stillenden Brustansatz. Für den frühen Menschen, der in einer Welt lebte, in der Natur gleichbedeutend mit göttlicher Ordnung war, musste diese Regelmäßigkeit übermenschlich erscheinen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass viele frühe Kulturen den Zyklus der Frau mit dem Zyklus des Mondes verbanden. Der Mond wurde zur ersten himmlischen Uhr – und die Frau zu seinem irdischen Gegenstück.

Dass ein weiblicher Körper in regelmäßigen Abständen blutete, ohne zu sterben, war nicht nur außergewöhnlich – es war in den Augen früher Gesellschaften magisch. Fruchtbarkeit wurde nicht als Ergebnis eines geschlechtlichen Akts verstanden, sondern als Gabe, die die Frau von sich aus trug. Das Verständnis über den Zusammenhang zwischen Sexualität und Schwangerschaft war in der Frühzeit keineswegs selbstverständlich. Die Vorstellung, dass Männer durch ihren Samen an der Entstehung neuen Lebens beteiligt waren, wurde vermutlich erst sehr spät – durch genaue Beobachtung und kulturellen Austausch – etabliert.

Die Fruchtbarkeit als Garant für den Fortbestand

In Jäger- und Sammlergruppen war das Überleben der Gruppe direkt mit der Fähigkeit der Frauen verbunden, Kinder zur Welt zu bringen und aufzuziehen. Doch die Bedingungen waren hart: Eine hohe Kindersterblichkeit, Infektionen, Verletzungen und das ungeschützte Leben in der Wildnis führten dazu, dass nur ein Bruchteil der geborenen Kinder das Erwachsenenalter erreichte. Daher war es essenziell, dass Frauen – sobald sie geschlechtsreif waren – möglichst regelmäßig Nachwuchs gebaren.

Gleichzeitig war dies ein körperlicher Kraftakt. Ohne medizinische Versorgung, ohne Geburtshilfe im modernen Sinne und mit der ständigen Notwendigkeit, mobil und wachsam zu sein, war eine Schwangerschaft ein Risiko, das jede Frau mit dem eigenen Leben bezahlten konnte. Und dennoch war dieses Risiko unausweichlich. Es war eingebettet in das biologische und soziale Gefüge, in dem sich Frauen bewegten: Ihre Fähigkeit zu gebären machte sie wertvoll – und zugleich verletzlich.

Weiblichkeit als kultureller Mittelpunkt

Archäologische Funde aus der Altsteinzeit legen nahe, dass die weibliche Fruchtbarkeit nicht nur biologisch, sondern auch symbolisch in den Mittelpunkt gestellt wurde. Die berühmte Venus von Willendorf – eine kleine Figurine mit überzeichneten weiblichen Merkmalen – gilt als eines der ältesten Kunstwerke der Menschheit. Ihr überproportionaler Busen, der ausgeprägte Bauch und das Fehlen eindeutiger Gesichtszüge deuten auf eine kultische Verehrung des weiblichen Körpers als Lebensspender hin.

Solche Darstellungen waren kein Einzelfall. Sie tauchen über Jahrtausende und in unterschiedlichen Regionen auf, was darauf hinweist, dass Fruchtbarkeit als das elementare Prinzip menschlichen Daseins wahrgenommen wurde. Die Frau war Ursprung und Quelle – nicht nur des Lebens, sondern auch der Gemeinschaft, des Zusammenhalts und der Weitergabe von Wissen.

Soziale Dynamiken und die Last der Fortpflanzung

Gleichzeitig war mit der Fruchtbarkeit auch eine Form der sozialen Kontrolle verbunden. In vielen frühen Gesellschaften war die Rolle der Frau klar definiert: Sie war Trägerin des Nachwuchses, Bewahrerin des häuslichen Raums, Empfängerin von Versorgung durch Männer, deren Beitrag zum Überleben primär in der Jagd und Verteidigung lag. Dieses Rollenverständnis war nicht Folge einer bewussten Entscheidung, sondern eines evolutionären Pragmatismus. Die Frau, die sich um den Nachwuchs kümmerte, hatte nicht die Freiheit, sich in gefährliche Jagdabenteuer zu stürzen. Umgekehrt galt der Mann als entbehrlicher, was im Fall von Auseinandersetzungen oder tierischen Angriffen eine gewisse natürliche Rollenverteilung begünstigte.

Doch diese Rollenverteilung war nicht starr. Die Anthropologie zeigt, dass viele frühe Gemeinschaften relativ egalitär organisiert waren. Entscheidungen wurden gemeinsam getroffen, Wissen wurde geteilt, und auch Frauen hatten Mitspracherechte. Erst mit der Sesshaftwerdung, dem Aufkommen von Besitzstrukturen und der Entwicklung patriarchaler Gesellschaftsformen begann sich die weibliche Fruchtbarkeit zunehmend in ein System der Kontrolle zu verwandeln.

Magie, Aberglaube und Fruchtbarkeitsrituale

Der Wunsch nach Kontrolle über die Fruchtbarkeit war schon in frühen Zeiten präsent – allerdings nicht durch wissenschaftliche Methoden, sondern durch Rituale, Amulette und magische Praktiken. Frauen trugen Talismane, tranken Aufgüsse aus bestimmten Kräutern oder unterzogen sich rituellen Handlungen, die entweder die Fruchtbarkeit steigern oder ungewollte Schwangerschaften verhindern sollten. Die Grenze zwischen Magie und Medizin war fließend, und vieles von dem, was als spiritueller Akt galt, hatte eine real beobachtbare Wirkung – sei es durch hormonaktive Pflanzen oder durch psychologische Beeinflussung.

Die Angst vor Unfruchtbarkeit war ebenso groß wie die Angst vor zu vielen Geburten. Beides konnte eine Familie oder eine Gruppe in Not bringen. So bildete sich früh ein Spannungsverhältnis heraus, das bis in die heutige Zeit fortwirkt: Fruchtbarkeit war zugleich ersehnt und gefürchtet. Sie war Macht und Ohnmacht in einem.

Fruchtbarkeit als Identitätsmerkmal

Für Frauen bedeutete Fruchtbarkeit in der frühen Menschheitsgeschichte nicht nur Fortpflanzung, sondern auch gesellschaftliche Zugehörigkeit. Eine gebärfähige Frau war wertvoll, sie wurde umsorgt, geheiratet, geschützt – doch sie war auch festgelegt auf diese Rolle. Die biologische Fähigkeit wurde zur kulturellen Erwartung. Weiblichkeit war Fruchtbarkeit, und wer diese nicht aufweisen konnte – sei es durch Krankheit, Alter oder andere Umstände –, wurde schnell an den Rand gedrängt.

Diese Verknüpfung von Identität und Reproduktion prägte das Selbstbild vieler Generationen von Frauen. Selbstbestimmung über den eigenen Körper war kein Begriff, den man kannte, geschweige denn, dass man ihn in den kulturellen Diskurs aufgenommen hätte. Die Frau gehörte mit ihrer Fruchtbarkeit der Gemeinschaft – und damit entbehrte sie jener Freiheit, die erst viele Jahrtausende später durch medizinisch-technische Mittel wie die Anti-Baby-Pille überhaupt denkbar wurde.

Ein Ausblick auf die Emanzipation

Im Rückblick erscheint die weibliche Fruchtbarkeit in der frühen Menschheitsgeschichte als ein zentrales Phänomen der Menschwerdung – tief verankert in Mythologie, Ritual und Gesellschaftsstruktur. Sie war Ursprung und Verpflichtung, Hoffnung und Gefahr zugleich. Ihre Kontrolle, Regulation oder gar Unterbrechung war ebenso undenkbar wie das Fliegen oder das Beherrschen von Elektrizität.

Und doch war es genau diese Unkontrollierbarkeit, die Jahrtausende später zur entscheidenden Triebfeder für eine der bedeutendsten Errungenschaften moderner Gesellschaften werden sollte: die Erfindung der Anti-Baby-Pille.

In ihr kulminiert der Wunsch der Frau nach Souveränität über ihren Körper, nach Trennung von biologischer Funktion und sozialer Bestimmung. Die Geschichte der weiblichen Fruchtbarkeit ist damit nicht nur ein Kapitel der Frühzeit – sondern ein langer Anlauf für eine späte Revolution.

Die Rolle der Frau in vorstaatlichen Stammesgemeinschaften

Zwischen Gleichwertigkeit und funktionaler Zuordnung

In der Betrachtung vorstaatlicher Stammesgemeinschaften, wie sie über viele Zehntausende Jahre den Alltag der Menschheit bestimmten, offenbart sich ein faszinierender Kontrast zur heutigen Vorstellung von Geschlechterrollen. Der moderne Blick auf die Frau – oft geformt durch religiöse Dogmen, wirtschaftliche Interessen oder politische Ideologien – ist kaum dazu geeignet, ein authentisches Bild jener Zeit zu liefern, in der die Menschheit noch ohne Schrift, Eigentum oder hierarchische Ordnung lebte. Stattdessen boten Stammesgemeinschaften eine soziale Landschaft, in der die Rolle der Frau ebenso vielfältig wie unverzichtbar war – jedoch weit entfernt von den starren Kategorien, die späteren Gesellschaftsmodellen eigen sind.

Die Frau als zentrales Glied im Überlebensnetzwerk

In jenen frühen Gruppen, die als Jäger- und Sammlergemeinschaften durch die weiten Savannen, Wälder oder Steppen zogen, wurde das Überleben nicht durch Konkurrenz, sondern durch Kooperation gesichert. Der Mensch war kein besonders starkes Tier, er verfügte weder über Klauen noch über ein schützendes Fell. Seine Stärke lag im sozialen Miteinander – und in der Fähigkeit, Wissen, Fähigkeiten und Arbeit sinnvoll zu verteilen. In diesem System übernahm die Frau eine gleichwertige, wenn auch andere Rolle als der Mann.

Während Männer oftmals für die Jagd zuständig waren, waren es die Frauen, die den Großteil der täglichen Ernährung sicherstellten. Sie sammelten Wurzeln, Beeren, Nüsse, Kräuter und kleinere Tiere – eine Tätigkeit, die nicht nur tägliche Nahrung lieferte, sondern auch Wissen über Umwelt, Jahreszeiten und Heilpflanzen erforderte. Die oft kolportierte Vorstellung, Männer hätten durch die Jagd allein das Überleben der Gruppe gesichert, ist aus heutiger anthropologischer Sicht überholt. Vielmehr trug die Sammelarbeit der Frauen in vielen Regionen zu über 70 Prozent der Nahrungsversorgung bei.

Doch das Sammeln war nicht nur eine Nahrungsbeschaffung, es war auch ein sozialer Akt. Frauen zogen gemeinsam mit Kindern durch das Gelände, tauschten sich aus, vermittelten Wissen, beobachteten die Natur. Sie waren nicht nur Nahrungslieferantinnen, sondern auch Kulturträgerinnen.

Mütterlichkeit als soziale Institution

Die biologische Fähigkeit der Frau zur Reproduktion wurde in den Stammesgesellschaften keineswegs ausschließlich als Pflicht betrachtet. Sie war vielmehr Teil eines umfassenderen sozialen Netzwerks, in dem Kinder nicht als Privatbesitz der Mutter galten, sondern von der gesamten Gruppe getragen wurden. Das sogenannte ›Alloparenting‹, also die gemeinsame Fürsorge für den Nachwuchs durch mehrere Mitglieder einer Gruppe, war gelebte Realität. Großmütter, Tanten, ältere Geschwister und andere Frauen übernahmen Aufgaben der Pflege, Versorgung und Erziehung. Die Mutter stand somit nicht isoliert in der Verantwortung, sondern war eingebettet in ein Geflecht von unterstützenden Beziehungen.

Diese soziale Entlastung der Mutter war kein Ausdruck fortschrittlicher Moral, sondern entsprang der praktischen Notwendigkeit. In einer Umwelt, in der jedes Individuum zum Überleben der Gruppe beitragen musste, konnte es sich niemand leisten, dass eine Frau dauerhaft durch Mutterschaft handlungsunfähig wurde. Deshalb war es gerade die soziale Integration der Mutterschaft, die der Frau Handlungsspielräume sicherte.

Interessanterweise führten diese gemeinschaftlichen Strukturen auch dazu, dass Frauen einen gewissen Einfluss auf Entscheidungen innerhalb der Gruppe ausüben konnten. In vielen der heute noch existierenden Stammesgesellschaften – etwa bei den ›!Kung‹ in Südafrika oder den ›Hadza‹ in Tansania – wird über gemeinsame Belange kollektiv entschieden. Frauen haben dabei ein Wort mitzureden – nicht trotz, sondern wegen ihrer Rolle als Wissensvermittlerinnen und Lebensorganisatorinnen.

Sexualität ohne Moralismus

Ein weiterer Aspekt, der die Rolle der Frau in vorstaatlichen Gemeinschaften entscheidend prägte, war der Umgang mit Sexualität. Anders als in patriarchalen Gesellschaftsformen, in denen Sexualität oftmals durch Scham, Schuld oder Ehre reglementiert wurde, war das Sexualleben in vielen frühen Gruppen relativ frei. Partnerschaften waren nicht zwangsläufig exklusiv, Bindungen nicht immer lebenslang. Die Frage, wer der Vater eines Kindes war, war weniger bedeutend als die Tatsache, dass das Kind zur Gruppe gehörte – und entsprechend versorgt wurde.

Frauen hatten in diesem Zusammenhang nicht selten die Freiheit, sexuelle Kontakte selbst zu initiieren oder zu beenden. Dies entsprach keiner moralischen Liberalität, sondern dem funktionalen Verständnis, dass die Sexualität ein Bestandteil des sozialen Miteinanders war – nicht dessen Störung. Der Körper war kein Ort der Sünde, sondern ein Organismus mit Bedürfnissen, denen innerhalb gewisser sozialer Kontexte Raum gegeben wurde.

Diese Haltung änderte sich erst mit der Sesshaftwerdung des Menschen, als Besitz, Erbfolge und die Kontrolle von Sexualität ineinandergriffen. Mit der Entstehung des Privateigentums begann auch die Einschränkung der weiblichen Selbstbestimmung – ein Vorgang, der in Stammesgesellschaften so nicht vorhanden war.

Wissensträgerinnen und Heilerinnen

Ein oft übersehener Bereich weiblicher Kompetenz in vorstaatlichen Gemeinschaften war die medizinische Fürsorge. Frauen waren es, die Kenntnisse über Heilpflanzen besaßen, die Symptome deuten und einfache Behandlungen durchführen konnten. Sie wussten, welche Wurzel Fieber senkte, welcher Sud Geburten erleichterte, welche Blätter entzündungshemmend wirkten. Dieses Wissen wurde mündlich über Generationen hinweg weitergegeben – nicht selten innerhalb von Frauenlinien.

Diese Rolle als Heilerin ging oft mit einem besonderen sozialen Status einher. Solche Frauen wurden respektiert, konsultiert, manchmal gefürchtet – aber selten marginalisiert. Ihre Fähigkeit, Leben zu erhalten oder Schmerzen zu lindern, machte sie zu tragenden Säulen der Gemeinschaft. In vielen Mythen und mündlichen Überlieferungen indigener Völker sind diese Frauen als Weise, Kräuterkundige oder Seherinnen präsent – lange bevor die Institution der Hexe entstand, die später das Wissen der Frau kriminalisierte.

Der Körper als Resonanzraum der Gemeinschaft

Die Rolle der Frau in vorstaatlichen Stammesgemeinschaften war also nicht durch Unterordnung geprägt, sondern durch Einbindung. Ihr Körper war nicht Objekt fremder Verfügung, sondern Träger biologischer und sozialer Funktion. Er war ein Resonanzraum, auf dem sich die Lebensrhythmen der Gemeinschaft abspielten – von der Geburt bis zum Tod. Die Menstruation, die Schwangerschaft, das Stillen, das Altern – all dies waren sichtbare Zeichen des Lebenslaufs, die weder tabuisiert noch romantisiert wurden.

Dass die Frau gebar, war selbstverständlich – nicht glorifiziert. Dass sie sammelte, pflegte, entschied, unterwies, war gelebte Praxis – nicht Ausdruck eines feministischen Ideals. Es war ein Leben in funktionaler Symmetrie, nicht in symbolischer Hierarchie. Erst mit dem Aufkommen komplexer Gesellschaften, in denen Kontrolle, Besitz und Macht zum Leitprinzip wurden, geriet dieses Gleichgewicht aus der Balance.

Eine Rolle im Wandel – aber nicht im Verschwinden

Was aus heutiger Perspektive oft als Unterdrückung der Frau im historischen Rückblick gesehen wird, lässt sich auf die frühesten Gesellschaftsformen nicht ohne Weiteres übertragen. Vielmehr zeigen ethnografische und archäologische Befunde, dass Frauen in vorstaatlichen Gruppen eine selbstverständliche und unersetzliche Position innehatten. Ihre Rolle war nicht statisch, aber stabil. Sie wurden gebraucht, nicht verwaltet. Sie waren Subjekt, nicht nur Funktionsträgerin.