10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Bloomsbury-Saga

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Die Liebe ist wie das Licht. Versucht man, sie in einen festen Rahmen zu pressen, verschwindet sie.

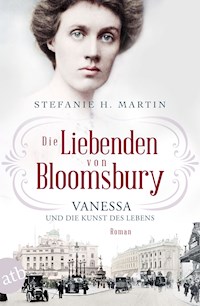

London, 1910: Virginias Schwester Vanessa trifft den Kritiker Roger Fry, der die Kunst in England neu beleben will. Die Begegnung mit ihm inspiriert Vanessas Hunger nach Farben, Leidenschaft – und Liebe. Schließlich wagt sie es, ihre moderne Auffassung von Malerei ebenso wie ihre Sinnlichkeit offen auszuleben. Doch sie zahlt einen hohen Preis dafür ... Virginia entscheidet sich indes, Leonard Woolf zu heiraten, und strebt an, was vielen in ihrer Zeit verwehrt bleibt: als Ehefrau zu arbeiten und den Traum vom Schreiben zu verwirklichen.

Ein mitreißender Roman über Virginia Woolf und ihre Schwester Vanessa Bell – eine Frau, deren Freiheitsdrang keine Grenzen kannte und die mit ihrer erotischen Libertinage das Herz des Kreises von Bloomsbury wurde.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 600

Ähnliche

Über das Buch

Die Malerin Vanessa Bell ist an einem Tiefpunkt: Künstlerisch mangelt es ihr seit ihrer Mutterschaft an Inspiration, und in ihrer Ehe kriselt es, wobei auch die schwierige Beziehung zu ihrer Schwester Virginia eine Rolle spielt. Dann begegnet Vanessa dem Kunstkritiker Roger Fry, und seine Idee, endlich auch in England die Werke der zeitgenössischen französischen Malerei auszustellen, inspiriert sie, sich nicht nur in ihrer Kunst, sondern auch in der Liebe über jegliche Schranken hinwegzusetzen – allen Anfeindungen zum Trotz. Virginia indes kämpft um ihren Traum vom Schreiben, muss dafür jedoch heiraten. Aber so unromantisch ihre Ehe mit Leonard Woolf beginnt, findet Virginia darin nicht nur ein Leben für die Literatur, sondern auch – die Liebe …

Über Stefanie H. Martin

Stefanie H. Martin ist das Pseudonym von Stefanie Hohn, die als Übersetzerin und Dozentin für literarisches Übersetzen arbeitet und über Charlotte Brontë promoviert hat. Schon als Studentin faszinierten sie die »Bloomsberries« mit ihrem schillernden Einfluss auf den Wandel zur Moderne, aber auch als Gruppe junger Menschen, die gegen die engen Moralvorstellungen ihrer Zeit aufbegehrten. Ihr Interesse an den oft konfliktreichen Lebensläufen von Künstlerinnen und Schriftstellerinnen führte sie schließlich selbst auf den Weg zum Schreiben. Stefanie H. Martin lebt und schreibt in Düsseldorf.

Im Aufbau Taschenbuch ist von ihrer Saga „Die Liebenden von Bloomsbury“ außerdem „Virginia und die neue Zeit“ lieferbar; „Vita und der Garten der Liebe“ erscheint im Frühjahr 2023.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Stefanie H. Martin

Die Liebenden von Bloomsbury – Vanessa und die Kunst des Lebens

Roman

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Motto

1. Kapitel

Cambridge, Januar 1910

2. Kapitel

3. Kapitel

London, Paddington Station, 10. Februar 1910

4. Kapitel

46, Gordon Square, 25. Februar 1910

5. Kapitel

Guildford, Surrey, 20. Juni 1910

6. Kapitel

46, Gordon Square, Ende August 1910

7. Kapitel

29, Fitzroy Square, Oktober 1910

8. Kapitel

London, Grafton Galleries, 8. November 1910

46, Gordon Square, 11. November 1910

9. Kapitel

29, Fitzroy Square, 19. November 1910

10. Kapitel

46, Gordon Square, Ende März 1911

Little Talland House, Firle, 1. April 1911

Konstantinopel, 4. April 1911

11. Kapitel

Bursa, 7. April 1911

12. Kapitel

13. Kapitel

Orient-Express, 29. April 1911

14. Kapitel

Colombo, Ceylon, 22. Mai 1911

46, Gordon Square, Ende Mai 1911

29, Fitzroy Square, 1. Juli 1911

15. Kapitel

46, Gordon Square, 3. Juli 1911

29, Fitzroy Square, 4. Juli 1911

16. Kapitel

46, Gordon Square 12. Juli 1911

Guildford, Surrey, 18. Juli 1911

17. Kapitel

29, Fitzroy Square, 4. September 1911

Colinette Road, Putney, 10. September 1911

18. Kapitel

19. Kapitel

Brunswick Square, 5. Januar 1912

20. Kapitel

Niton, Isle of Wight, 15. Januar 1911

Brunswick Square, 15. Februar 1912

21. Kapitel

Asheham House, Rodmell, Sussex im April 1912

22. Kapitel

St Pancras, London, 10. August 1912

Asheham House am selben Tag

23. Kapitel

24. Kapitel

Brunswick Square, 3. Oktober 2012

Asheham House, 10. Oktober 2012

25. Kapitel

46, Gordon Square, Januar 1913

26. Kapitel

Duckworth & Co, Henrietta Street, 12. April 1913

27. Kapitel

33, Fitzroy Square, Juli 1913

28. Kapitel

Clifford’s Inn, London, 25. Juli 1913

29. Kapitel

46, Gordon Square, 8. September 1913

30. Kapitel

Bedford Square, London, 19. Oktober 1913

31. Kapitel

Asheham House, Ende Juli 1914

32. Kapitel

Cleeve House, Seend, 5. August 1914

Asheham House, 20. August 1914

33. Kapitel

Café Royal, London, 6. Januar 1915

34. Kapitel

19, Pond Place, Chelsea, 23. Januar 1915

35. Kapitel

The Green 17, Richmond, 25. Januar 1915

46, Gordon Square, Ende März 1915

36. Kapitel

Eleanor House, August 1915

46, Gordon Square, Ende Oktober 1915

37. Kapitel

Asheham House, 6. Januar 1916

Gordon Square, 10. Januar 1916

West Firle, Sussex, August 1916

38. Kapitel

Hogarth House, Richmond, am Ende des Winters 1918

Zur selben Zeit, Charleston Farmhouse

39. Kapitel

Charleston Farmhouse, Anfang März 1918

Charleston Farmhouse, Mai 1918

40. Kapitel

Charleston Farmhouse, 11. November 1918

Charleston Farmhouse, 24. Dezember 1918

Nachwort

Literaturliste

Ausgewählte Werke:

1. Biographien

2. Ausgewählte Literatur über Bloomsbury:

3. Zeitgeschichtliches:

Impressum

Ich träume von meinem Bild und dann male ich meinen Traum.

Vincent Van Gogh

1. Kapitel

Cambridge, Januar 1910

Über die Straßen von Cambridge hatte sich in der Nacht ein fluffiger weißer Teppich gelegt. Noch immer fiel der Schnee in dichten Flocken und tauchte die frühmorgendliche Stadt in eine geräuschlose Unwirklichkeit. Nur das Knirschen ihrer eiligen Schritte im knöchelhohen Schnee gab Vanessa die Gewissheit, dass sie sich nicht in einem dieser erdrückenden Träume befand, in denen man sich hoffnungslos verspätet durch eine zähe Masse quält, um einen Zug zu erreichen.

Clive rannte mit beiden Koffern und wehendem Mantel vor ihr her. Er hinterließ wohlgeformte Abdrücke im Schnee, in die sie gerne ihre eigenen Füße gesetzt hätte, um zu verhindern, dass die Nässe in ihre Schuhe dringen konnte, die für den Schnee völlig untauglich waren. Aber Clives Schritte waren zu groß. Sie hätte von Abdruck zu Abdruck springen müssen – eine lächerliche Vorstellung.

Jetzt drehte er sich nach ihr um. »Wo bleibst du denn? Beeil dich doch bitte!«

»Ich habe mich selten mehr beeilt!«, rief sie zurück und blieb kurz stehen, um die oberen Knöpfe ihres Mantels zu schließen. Auch wenn das beginnende Leben in ihrem Leib noch nicht zu spüren war, reichte es zu wissen, dass es da war, um es schützen zu wollen.

Clive schüttelte den Kopf und rannte weiter.

Als sie endlich am Bahnhofsgebäude ankam, war er bereits im Inneren verschwunden. Eine Handvoll Menschen stand in der Wartehalle, von Clive keine Spur. Er würde doch wohl nicht ohne sie abfahren? Suchend sah sie sich um. Ihr Blick fiel auf einen großen, schlanken Mann mit einem weiten Mantel, dessen Taschen sich auffällig ausbeulten. Er stand an eine Säule gelehnt und kritzelte etwas in ein kleines Notizbuch. Ein breitkrempiger Hut bedeckte sein Gesicht, aber die leicht vorgebeugte Haltung und die hochgezogenen Schultern verrieten eine intensive Konzentration. Das jedoch war es nicht, was Vanessas Aufmerksamkeit auf sich zog. Es waren die Füße. Oder vielmehr das, worin diese Füße steckten. Er trug große, hellbraune und für die Witterung viel zu elegante Lederhalbschuhe. Die bis weit über die Knöchel aufgekrempelten Hosenbeine ließen ein Paar sumpfdottergelbe Strümpfe hervorblitzen. Vanessa musste immer wieder auf diese Strümpfe schauen, die im grau-braun-schwarzen Einerlei ihrer Umgebung wie zwei Sonnenflecken leuchteten.

In diesem Augenblick schob sich Clives dunkelblauer Stoffmantel in ihr Blickfeld.

»Da bist du ja! Ich dachte schon, ich müsste ohne dich fahren.« Er stellte die Koffer auf den Boden, nahm seinen Hut ab und fuhr sich durch die Haare – eine typische Geste, die sie früher einmal unwiderstehlich gefunden hatte.

»Was du selbstverständlich nicht getan hättest. Deine Bemerkung ergibt also wenig Sinn.« Sie trat einen Schritt zur Seite, um an Clive vorbeisehen zu können. Der Mann mit den gelben Strümpfen stand noch immer an der Säule. Das Notizbuch hatte er weggepackt, nun wühlte er in seiner rechten Manteltasche und zog eine silberne Zigarettendose hervor. Er steckte die Zigarette in den Mund, und als er sie mithilfe eines Streichholzes anzündete, wanderte sein Blick zu ihr hinüber. Vanessa durchzuckte ein Gefühl des Erkennens, aber sie konnte es mit keinem Namen belegen.

»Er hat Verspätung«, sagte Clive in diesem Moment.

»Wer?«, fragte Vanessa zerstreut.

»Der Zug, Vanessa! Der Zug. Wäre er pünktlich, säßen wir jetzt darin. Wobei – du vielleicht nicht.«

Vanessa war zu sehr mit der Frage beschäftigt, wer dieser Mann war, um auf Clives Bemerkung einzugehen. Er schien sie jedenfalls nicht erkannt zu haben, denn sein Blick schweifte an ihr vorbei, scheinbar ins Leere. Diese scharfen, intelligenten Züge, die runde Brille und das kantige Kinn … Aber natürlich!

»Das ist Roger Fry«, sagte sie, mehr zu sich selbst als an Clive gerichtet.

»Wie bitte?«

»Der Mann da hinten. Ich kenne ihn.«

»Wo denn?«, fragte er und drehte sich suchend um.

»Clive, bitte! Nicht so auffällig!«

Sie hakte sich bei Clive ein und zog ihn ein paar Schritte aus dem Blickfeld des Mannes. Dieser betrachtete mit amüsiertem Schmunzeln eine vielköpfige Familie, die soeben in Orgelpfeifenmanier in die Wartehalle strömte. Die drei Jüngsten stoben in verschiedenen Richtungen auseinander und wurden von den älteren Geschwistern unter Gejohle und Geschrei wieder eingesammelt. Vanessa versetzte der Anblick einen schmerzhaften Stich. Ganz ähnlich hatte es wohl ausgesehen, wenn sie mit ihren Eltern und den Geschwistern nach St Ives in die Sommerfrische aufgebrochen war – nur dass die Sache sicherlich disziplinierter vonstattengegangen war. Die beiden Mädchen, die dort neben dem riesigen Stapel Koffer standen, erinnerten sie an sich selbst und Virginia – immer brav und vernünftig, zu klug, um dem strengen Vater Anlass zu Ärger zu bieten. Und die junge Frau mit dem Jüngsten auf dem Arm hätte gut ihre älteste Schwester Stella mit dem kleinen Adrian sein können. Stella. Schnell wischte Vanessa den Gedanken beiseite. Stella gehörte in ein anderes Leben, eines, an das sie nicht mehr denken wollte.

»Wer ist Roger Fry?«

Vanessa brauchte einen Augenblick, um wieder in die Gegenwart zurückzukehren.

»Er war vor vielen Jahren mein Tischpartner bei einer Dinnergesellschaft bei den Balfours, zu der George mich mitnahm. Es dürfte die letzte gewesen sein.« Sie zog eine Grimasse. Nur ungern erinnerte sich Vanessa an die Zeit, als sie ihren Halbbruder George praktisch jedes Wochenende zu einem gesellschaftlichen Anlass hatte begleiten müssen, als wäre sie seine Verlobte. Ungefragt selbstverständlich.

»Du müsstest ihn eigentlich kennen. Er war in Cambridge einer der Apostel, allerdings weit vor deiner Zeit.«

»Ah, Fry! Roger Fry! Natürlich! Aber ja doch.«

Clive machte Anstalten, auf ihn zuzugehen, aber Vanessa hielt ihn fest.

Clive drehte sich verwundert nach ihr um. »Warum begrüßt du ihn nicht, wenn du ihn doch kennst?«

»Ich bezweifle, dass er mich noch kennt.«

»Unsinn! Dich kann man nicht vergessen! Komm, stell uns einander vor.«

Er schob sie auf Roger Fry zu.

»Clive, bitte!«

Erstaunt sah er sie an. »Seit wann bist du schüchtern?«

»Wie schlecht du mich doch kennst!«

»Es sind ja auch erst drei Jahre Ehe«, erwiderte Clive mit einem hilflosen Achselzucken. Vanessa musste lachen. In Momenten wie diesen hätte sie Clive auf der Stelle küssen mögen, egal wie viele Augenpaare dabei auf sie gerichtet waren. Es war vor allem ein ganz bestimmtes Augenpaar, das sie davon abhielt.

»Warte bitte hier«, sagte sie und löste sich von Clive. Zögernden Schrittes ging sie auf Roger Fry zu. Sie wusste noch, wie überrascht sie damals gewesen war, dass man sich mit diesem angesehenen und weitgereisten Kunstgelehrten ganz zwanglos unterhalten konnte. Noch überraschter war sie gewesen, als er sie nach dem Abend in sein Haus in Hampstead einlud, wo sie seine Ehefrau Helen kennenlernte. Sie war ebenfalls Künstlerin, allerdings in ausgesprochen schlechter Verfassung. Damals hatte sie Vanessa sehr an Virginia in ihren dunkelsten Momenten erinnert. Ein verstörender Besuch.

Als sie wenige Schritte von ihm entfernt war, ertönte ein schrilles Pfeifen. Der Zug fuhr ein! Roger Fry bückte sich, um nach seinem Koffer zu greifen. Vanessa wollte schon kehrtmachen, da traf sie sein Blick. Die hellen Augen hinter der runden Brille weiteten sich, und ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus.

Entschlossen ging Vanessa auf ihn zu und reichte ihm die Hand.

»Mr Fry! Ich war mir nicht ganz sicher, ob Sie es wirklich sind.«

Er hielt ihre Hand länger fest, als der Anstand gebot. Dabei strahlte er sie an wie jemand, der soeben eine Glücksbotschaft empfangen hat. Dann besann er sich und lüftete, ohne ihre Hand loszulassen, den Hut. Darunter kam sein bereits ergrautes Haar zum Vorschein, das sich offensichtlich jedem Versuch, es zu bändigen, erfolgreich widersetzte.

»Mein Name ist Vanessa Bell, ehemalige Stephens. Es ist schon ein paar Jahre her, aber ich war einmal bei Ihnen zu Gast, nachdem wir uns …«

»Vanessa Stephens. Natürlich! Ihr Name war mir entfallen, aber das Gesicht habe ich noch in allerbester Erinnerung! Wie schön, Sie wiederzusehen!« Spätestens jetzt wäre es an der Zeit gewesen, dass er sie losließ, aber nicht einmal das laute Quietschen der Zugbremsen schien ihn aus seiner freudigen Erstarrung zu lösen.

»Ich bin mit meinem Gatten hier«, sagte Vanessa und deutete vage hinter sich. »Wir sind auf dem Weg zurück nach London. Sie vermutlich auch?«

Da endlich kam wieder Bewegung in ihn. »Ich auch, gewiss«, sagte er und ließ ihre Hand los. Er bückte sich nach seinem Koffer, richtete sich jedoch sofort wieder auf. »Ihr Mann? Sie sind also …?«

Vanessa drehte sich um und winkte Clive herbei, der unentschlossen schien, ob er mit dem Gepäck zu ihnen stoßen oder doch direkt auf den Bahnsteig eilen sollte.

»Wir sollten einsteigen, sonst fährt der Zug noch ohne uns ab«, rief er im Näherkommen.

»Clive, das ist Roger Fry. Mr Fry – mein Ehemann, Clive Bell.«

Die beiden Männer lüfteten ihre Hüte, doch für mehr blieb keine Zeit. Inzwischen war der Zug endgültig zum Stehen gekommen, und durch die geöffneten Türen stiegen bereits die Reisenden aus.

»Wollen wir unser Gespräch im Zug fortsetzen?«, fragte Mr Fry. »Ich habe keine Platzreservierung, und wenn Sie …«

»Es ist uns ein Vergnügen!«, sagte Clive. Gemeinsam steuerten sie den Schaffner an, der den Einlass kontrollierte.

Sie fanden ein leeres Abteil, in dem Fry sich sofort häuslich einrichtete. Er zog seinen Mantel aus und hängte ihn an einen Haken direkt neben seinem Kopf, so dass er bequem in die Manteltaschen greifen konnte. Noch bevor sich der Zug in Bewegung gesetzt hatte, förderte er daraus einige Stifte, das Zigarettenetui, Streichhölzer, eine Zeitschrift und sein Notizbuch zutage. Auch eine kleine Trinkflasche aus Metall befand sich in diesen schier unerschöpflichen Taschen und ein Apfel, in den er nun herzhaft hineinbiss.

Clive hatte sich auf den Platz gegenüber gesetzt und zeigte auf die Zeitschrift. Es war die letzte Ausgabe der Literaturzeitschrift The Athenaeum.

»Sie ist also schon erschienen. Vielleicht darf ich später einen Blick hineinwerfen? Ich durfte einen kleinen Beitrag beisteuern, einen Artikel über Prosper Mérimée und seine Lettres à une inconnue«, sagte er mit unverhohlenem Stolz.

»Ah, die Briefe an eine Unbekannte.« Roger Fry zog anerkennend die Augenbrauen hoch und musterte sein Gegenüber mit wacher Neugier. »Ich habe sie bisher auch nur durchgeblättert, werde Ihren Artikel aber mit besonderem Interesse lesen. Schreiben Sie des Öfteren für die Athenaeum?«

»Gelegentlich. Ich bin sozusagen der Spezialist für französische Literatur.«

Clive hatte bisher nicht mehr als drei Artikel in der Athenaeum untergebracht, auch wenn er sich jeden Tag für mehrere Stunden in sein Arbeitszimmer zurückzog. Die Anzahl der dort verbrachten Stunden stand eindeutig nicht in Relation zu seiner Produktivität. Wenn Clive die Athenaeum nicht nur dann gelesen hätte, wenn ein Artikel von ihm selbst erschienen war, dann hätte er wohl zur Kenntnis genommen, dass Roger Fry sehr häufig darin veröffentlichte. Es war also eine gewagte Behauptung, die ihn leicht als Hochstapler entlarven konnte.

»Hochinteressant!«, sagte Mr Fry ganz ohne Ironie, und seine Augen blitzten amüsiert. Er lehnte sich entspannt zurück und schlug ein Bein über das andere, so dass oberhalb seiner gelben Strümpfe nun ein Stück behaarter, fast weißer Haut zu sehen war. Die Hose war von feinstem Tweed, und anstatt eines Jacketts trug er einen Strickpullunder mit auffallendem orangefarbenem Karomuster, der in seiner Hässlichkeit durchaus mit den sumpfdottergelben Strümpfen konkurrieren konnte. Seine Aufmachung widersprach in jeder Hinsicht den üblichen Bekleidungsgewohnheiten eines englischen Gentleman. Die feinen Gesichtszüge jedoch, der intelligente, hellwache Blick und die wohldosierte Gestik ließen keinen Zweifel daran, dass er genau das war.

Während die beiden die Überlegenheit der französischen Lebensart gegenüber der britischen erörterten und Clive von seinen Studienjahren in Paris erzählte, betrachtete Vanessa Roger Fry fasziniert. Seine feingliedrigen Hände, die still in seinem Schoß ruhten, den spitzen Kehlkopf, der auf und ab wanderte, wenn er sprach, und die fein geschwungenen Lippen, die ein lebenskluges, aber nicht herablassendes Lächeln umspielte. Draußen war inzwischen der Himmel aufgeklart, und eine blasse Wintersonne ließ sein helles, krauses Haar leuchten. Selten hatte sie so sehr das Bedürfnis gehabt, einen Menschen zeichnen zu wollen. Warum nur hatte er damals keinen bleibenden Eindruck bei ihr hinterlassen? Sie konnte sich nicht erinnern, je einen anziehenderen Mann gesehen zu haben.

Das Gespräch der beiden Männer wurde immer lebhafter, doch Vanessa war so sehr in Mr Frys Anblick versunken, dass die Worte ineinanderflossen und sich mit dem gleichmäßigen Rattern des Zuges zu einer sanft dahinplätschernden Melodie verbanden.

Plötzlich geriet Frys Körper in eine Anspannung, die der eines sprungbereiten Tieres ähnelte und Vanessa aus ihrem verzückten Traumzustand löste.

»Sie waren mit einem Freund Gauguins befreundet?« Frys angenehm tiefe Stimme rutschte eine Oktave höher.

»Roderic O’Conor, ja. Er malte selbst, und sein Atelier war voller Fotos von Bildern Gauguins. Da hing mehr Gauguin als O’Conor«, lachte Clive.

»Und? Wie fanden Sie sie?«

»Nun«, sagte Clive zögerlich. »Ich bin ein absoluter Fan der französischen Impressionisten. Wir hätten gern einen Degas im Original, nicht wahr, Vanessa? Bisher hat es aber leider nur für eine Reproduktion gereicht.« Er lachte – übertrieben laut, fand Vanessa, aber Fry schien es nicht zu irritieren.

»Wobei Gauguin in seiner Farbintensität ja schon nicht mehr als Impressionist gezählt werden kann«, merkte er an, ohne dass es in irgendeiner Weise belehrend klang. »Haben Sie noch Kontakt zu diesem … wie hieß er gleich? O’Conor?«

»Er ist, soweit ich weiß, mittlerweile nach Irland zurückgekehrt. Aber ich könnte ihm schreiben.«

»Wenn er sich nicht mehr in Paris aufhält, könnte es schwierig für ihn sein«, sagte Fry, mehr zu sich selbst als an Clive gewandt.

»Schwierig? Was meinen Sie?«

Fry tippte hektisch mit dem Zeigefinger auf seine gespitzten Lippen, den Kopf stark vorgeneigt und den Blick auf Clive geheftet, als erwäge er, seinem Gegenüber ein wohlgehütetes Geheimnis anzuvertrauen.

»Mich treibt da seit einiger Zeit ein Gedanke um, der … nun, um es vorsichtig auszudrücken, ein wenig gewagt erscheinen mag. Eine – ja – fast schon umstürzlerische Unternehmung … Aber vielleicht teilen Sie ja meine Einschätzung, dass …«

Er wechselte ein paarmal seine Beinposition, und bei den letzten Worten sah er Vanessa beinah flehend an, wie um sie um Vergebung für seinen noch unausgesprochenen Gedanken zu bitten.

»Planen Sie den Raub der Kronjuwelen?«, fragte sie.

Er stutzte und brach dann in herzhaftes Gelächter aus. Sein Lachen schien das gesamte Abteil für einen Moment in ein Meer aus flirrenden, tanzenden Farbtupfern zu verwandeln.

»Nein«, rief er aus. »Aber es könnte sein, dass mir die britische Öffentlichkeit einen solchen Raub weniger übel nehmen würde!«

»Das klingt vielversprechend«, sagte Clive und lehnte sich vor, das Kinn erwartungsvoll in beide Hände gestützt.

»Ich möchte …« Fry machte eine kunstvolle Pause. Dann breitete er die Arme aus und sagte mit fester Stimme: »Ich möchte die zeitgenössische französische Kunst in England bekannt machen. Cézanne, Degas, Gauguin, vielleicht dazu noch einige van Goghs …«

»Aha«, sagte Clive nur, lehnte sich mit verschränkten Armen zurück und lächelte anerkennend.

Vanessa war wie gebannt. »Sie meinen, Sie wollen unsere schöne, grüne Insel mit revolutionärer kontinentaler Importware verschandeln?«, fragte sie.

Er antwortete mit einem verschwörerischen Lächeln. »Sie sagen es«, entgegnete er, sichtlich erfreut über ihre scharfzüngige Ironie. »Schauen Sie sich doch um in unseren Galerien! Nichts als triste Farben und langweilige Darstellungskunst. Verstaubte Porträtmalerei, stimmungslose Landschaftsbilder, öde Stillleben – was soll uns das noch sagen? Wie provinziell wollen wir noch werden? Es wird Zeit für einen Wandel in der britischen Kunst.«

Seine Augen leuchteten, und seine lebhaft gestikulierenden Hände schienen aus dem Nichts die so schmerzhaft vermisste Farbenfreude in der britischen Kunst herbeizaubern zu wollen.

Vanessa dachte an ihre eigenen Porträts und Stillleben der letzten Jahre. Ihr Unbehagen mit dem, was sie schuf. Stillstand.

»Gauguin …«, sagte Clive mit einer übertriebenen Betonung des Nasallauts der zweiten Silbe, mit der er wohl Roger Fry gegenüber seine Kunstkennerschaft demonstrieren wollte. »Ich könnte mir vorstellen, dass Sie das britische Publikum damit ordentlich schockieren würden.«

»Ist das nicht ein entzückender Gedanke?«, fragte Fry. Sein spitzbübisches Lächeln gefiel Vanessa mehr noch als die Vorstellung, wie sich die Ladys Shuttleworth, Chamberlain oder Darlington in Abscheu von einem Gemälde französischer Provenienz abwenden würden, das gegen ihr teuer gehegtes Geschmacksempfinden verstieß.

»Und wie haben Sie sich das vorgestellt? Wie wollen Sie die Gemälde nach London holen? Sie können sie ja nicht alle einfach kaufen«, fragte Clive, der den Materialismus seiner bürgerlichen Herkunft nie abgelegt hatte, sosehr er sich auch als Bohemien geben mochte.

Roger Fry ignorierte seine Bemerkung. Er hatte einen Stift ergriffen und blätterte hektisch in seinem Notizbuch. Er schrieb ein paar Worte hinein und zeigte dann abwechselnd mit dem Stift auf Clive und auf Vanessa: »Glauben Sie an Vorsehung? Ich eigentlich nicht, aber dass Sie beide mir gerade heute über den Weg laufen, kann kein Zufall sein. Ich habe den Eindruck, zusammen können wir Großes schaffen. Was meinen Sie?«

2. Kapitel

»Mama!« Ein lauter Jubelschrei klang durch die Eingangshalle, gefolgt von schnellem Fußgetrappel und einem wirbelnden Bündel, das sich von der untersten Treppenstufe in Vanessas Arme warf. Ein intensiver Bratengeruch drang aus der Küche herauf.

»Langsam, langsam, junger Mann«, mahnte Clive, der hinter ihr ins Haus getreten war. Vanessa schob ihren Sohn auf die Hüfte und vollführte mit ihm einen schwungvollen Tanz durch die Halle.

»Wir sind wieder da, da, da«, sang sie und bedeckte Julians pausbackiges Gesicht mit Küssen. »Du wirst von Tag zu Tag schwerer«, rief sie und setzte ihren verzückt johlenden Sohn theatralisch nach Luft schnappend ab. »Womit hat Sophie dich wieder gefüttert?« In gespielter Strenge stemmte sie die Hände in die Hüften und blickte auf den zweijährigen Blondschopf hinab. »Pfundweise Butterscones, Zuckerwatte und Plumpudding? Und das vor dem Mittagessen?«

Julian schüttelte heftig den Kopf. »Bloß so wenige Fabbulus Fuds bei Tante Dschini!« Er hob alle zehn Finger hoch, denn zählen konnte er nicht, wusste aber, dass Finger auch dafür da waren. Fabulous Fudges waren teure, zart schmelzende Schokoladenbonbons, die Virginia nur für Julian kaufte. Einer ihrer Tricks, um ihren Neffen an sich zu fesseln.

»Virginia?«, fragte Clive. »Ist sie zurück?«

Virginia hatte am Heiligabend aus heiterem Himmel beschlossen, allein nach Cornwall zu fahren. Es war eine dieser vollkommen irrationalen Aktionen Virginias, die Vanessa immer zu denken gaben. Virginia hatte behauptet, sie wolle in Ruhe an ihrem Roman arbeiten, aber Vanessa kam es vor wie eine Flucht. Die Frage war nur, wovor?

»Das solltest du doch sicher wissen«, gab Vanessa spitz zurück und griff die Hand ihres Sohnes. »Komm, bauen wir ein Haus? Oder möchtest du lieber etwas malen?«

Voller Freude hüpfte Julian auf und ab. »Haus bau’n, ja!« Vanessa ließ sich von Julian ins Spielzimmer ziehen, wo Elsie, das Kindermädchen, gerade dabei war, das Holzspielzeug in eine Kiste zu räumen. »Er hat Sie sehnsüchtig erwartet«, sagte sie und knickste, als sie Vanessa erblickte.

»Und ich ihn!« Vanessa hockte sich auf den Boden und zog ihren Sohn auf den Schoß. Es gab nur zwei Dinge, die sie die Welt um sich herum vergessen lassen konnten: Julian und die Malerei.

Clive würde das nie verstehen. Aber Clive verstand so vieles nicht.

Als sie eine Stunde später an Clives Arbeitszimmer vorbeikam, stand die Tür offen, aber er selbst war nicht da. Es war still im Haus, denn Julian war nach dem Spielen müde auf ihrem Arm eingeschlafen, und dem Kindermädchen hatte sie den Nachmittag freigegeben. Es war selten still im Haus am Londoner Gordon Square, genau wie früher, als sie hier noch mit Virginia, Adrian und Thoby gewohnt hatte.

Oft dachte sie mit Wehmut an diese Zeit zurück. Sie erschien ihr wie eine sonnenüberflutete Ebene, die sich am Ende einer dunklen Schlucht plötzlich vor ihr aufgetan hatte, voller Verheißungen, unendlicher Möglichkeiten und Ideen für die Zukunft. Nächtelang hatten sie mit Thobys Studienfreunden zusammengesessen, über Schönheit und Wahrheit philosophiert, den absoluten Wert der Freundschaft gefeiert und Virginias Scharfsinn bewundert. Virginia. Die lebte nun mit Adrian am Fitzroy Square, nur wenige Meter Luftlinie entfernt, gefühlt jedoch trennten sie Welten.

Und Thoby war tot.

Etwas hatte sich verschoben. Aus dem engen Gefüge der Menschen, die sie liebte, war ein fragiles Puzzle geworden, dessen Einzelteile auseinanderbröckelten. Clive und Virginia. Vanessa und Julian. Virginia und Clive.

An den äußeren Rändern ihr Bruder Adrian, der seit neuestem den Maler Duncan Grant anhimmelte, und Lytton Strachey, der vielleicht irgendwann Virginia heiraten würde, wäre er nicht immer noch verzweifelt in Duncan verliebt. Außerdem John Maynard Keynes, der Mathematiker unter ihren Freunden, der sicherlich mit Duncan zusammenleben würde, wäre da nicht seine Karriere als Fellow in Cambridge. Was damals so einfach schien, war plötzlich kompliziert geworden.

Auf Clives Schreibtisch lag ein Brief. Normalerweise betrat Vanessa sein Arbeitszimmer nur, wenn er sie dazu aufforderte. Es fühlte sich verboten an, es jetzt einfach so zu tun. Und es war auch keine große Überraschung, dass der Brief von Virginia stammte. Es war ein für Virginias Verhältnisse extrem kurzer Brief. Wenige Zeilen nur. Vanessa las ihn nicht. Vermutlich hatte Clive den Brief bewusst dort platziert, um sie zu strafen für den Fall, dass sie gegen die unausgesprochene Regel verstieß, sein Büro in seiner Abwesenheit nicht zu betreten. Sicher war es auch kein Zufall, dass die Tür offen stand. Er gab sich nicht einmal mehr die Mühe, seinen ständigen Briefwechsel mit Virginia zu verheimlichen. Wie unnötig. Ihr war auch so klar, wie sehr ihr Mann ihre Schwester liebte.

Ruckartig wandte Vanessa sich ab. Sie würde dem Schmerz keinen Raum geben. Sie wusste, wie das ging.

Sie stieg hinauf in den zweiten Stock, wo sich ihr Atelier befand. »Atelier« war ein hochtrabendes Wort für das kleine Zimmer mit dem nach Norden weisenden Fenster. Auf der gegenüberliegenden Seite des Flures hatte Virginia ihr Zimmer gehabt. Virginia brauchte die Helligkeit, um das Dunkel in ihrem Inneren in Schach zu halten. Und sie brauchte Vanessa, vor allem in jenen Phasen, in denen der Boden unter ihren Füßen ins Wanken geriet.

Vanessa brauchte Virginia nicht, genauso wenig wie Clive. Was sie brauchte, waren ihre Pinsel, den Geruch der Farben, das reine Tun ohne die Schwere der Reflexion, des ewigen Ergründens von Gefühlen, die doch meist nicht zu benennen waren. Virginia schrieb sich mit klarsichtigen Worten in ihr Dunkel hinein – Vanessa zog es vor, es mit Farben zu übermalen.

Farben. Wo hatte er nur diese gelben Strümpfe her? Kein Mensch trug so etwas.

Während der zweistündigen Zugfahrt von Cambridge zurück nach London hatte Roger es tatsächlich geschafft, Clives Begeisterung für seine verrückte Idee zu entfachen. Die beiden Männer hatten beschlossen, ein Komitee zu gründen, das sich der Organisation einer großen Ausstellung zeitgenössischer französischer Kunst in London widmen sollte. Gemälde von Malern, die auf dem Kontinent zu einer anerkannten und geachteten Avantgarde zählten, von der in England kaum jemand gehört hatte. Gemälde, die zu einem großen Teil weder in Galerien noch Museen zu finden waren, höchstens private Wohnzimmer und Salons schmückten oder sogar in Ateliers und auf Dachböden verstaubten, weil sie nie einen Interessenten gefunden hatten. Eine Sisyphusarbeit, die ausgedehnte Reisen nach Frankreich erforderlich machen würden. Reisen, die Vanessa nicht würde antreten können, weil sie ihr zweites Kind erwartete.

Missmutig schob sie die Pinsel und Farbtöpfe auf dem Tisch beiseite und zog ihren Skizzenblock heran. Sie starrte auf das Blatt.

Es würde sich zeigen, wie lange Clives Begeisterung anhielt. Er war sehr schnell zu begeistern, allerdings wenig hartnäckig, wenn sich ihm Probleme entgegenstellten. Und Probleme würde es geben, dessen war Vanessa sich gewiss. Roger Fry konnte sie nicht einschätzen, aber eins war klar: Er versetzte die Atmosphäre in Schwingung. Seine Energie war aufwühlend, seine Ausstrahlung magnetisch. Sie hatte sein Kraftfeld so sehr im eigenen Körper gespürt, dass sie noch jetzt voller Unruhe war.

Beim Abschied am Bahnhof hatte er sie und Clive in sein neues Haus nach Guildford eingeladen. Es würde also ein Wiedersehen geben.

Einer plötzlichen Eingebung folgend griff sie nach einem Stück schwarzer Pastellkreide und zeichnete wenige Linien. Der Umriss eines sitzenden Körpers, ohne jedes Detail, nur die Silhouette. Worin genau drückte sich Gelassenheit, entspannte Selbstsicherheit aus? In der Neigung des Kopfes? Den übereinandergeschlagenen Beinen? Oder doch in der Haltung von Armen und Händen? Sie schraffierte den Hintergrund schwarz, der Körper blieb weiß. Ein umgekehrter Schattenriss, den man aus der Distanz auch als unregelmäßigen, hellen Lichtfleck am Ende eines Tunnels wahrnehmen konnte.

* * *

Clive war am Fitzroy Square gewesen und hatte Virginia, Adrian und Duncan mitgebracht. Ihr Gelächter füllte das Haus und versetzte Julian in Unruhe, der schlafen sollte. Meist übernahm Vanessa es selbst, Julian ins Bett zu bringen. Als er endlich schlief, hätte sie sich am liebsten in ihr Zimmer zurückgezogen, aber das hätte bedeutet, die Distanz zu ihrer Schwester noch weiter auszubauen. Und auch das fühlte sich nicht richtig an.

»Schläft er jetzt?«, fragte Clive, als sie ins Wohnzimmer trat. Virginia saß im Sessel am Kaminfeuer und Clive auf der Lehne, direkt neben ihr. Sie berührten einander nicht, aber die demonstrativ zur Schau gestellte Nähe ließ Vanessas Inneres brodeln.

Sie umarmte ihren Bruder, ließ eine spöttische Bemerkung darüber fallen, dass Adrian und Duncan wie siamesische Zwillinge geworden waren, und legte Virginia kurz zur Begrüßung die Hand auf die Schulter. Dann schenkte sie sich ein Glas Scotch ein und setzte sich ein wenig abseits in einen Sessel, wo der Schein des Kaminfeuers sie nicht erreichen konnte.

»Clive hat uns von eurer Bekanntschaft im Zug heute Morgen erzählt«, sagte Virginia.

Vanessa nickte nur, was die anderen aber vermutlich durch den Schutz, den die Dunkelheit ihr bot, nicht sehen konnten.

»Sie traute sich zuerst nicht, ihn anzusprechen«, berichtete Clive belustigt.

»Verständlich. Er ist eine Eminenz in der Kunstszene«, sagte Virginia. »Ist er nicht auch Kurator am Metropolitan Museum in New York? Ich meine, ich hätte so etwas gelesen.«

»War«, sagte Vanessa. »Seit Anfang des Jahres nicht mehr.«

»Woher weißt du das?«, fragte Clive erstaunt.

»Du hast einmal das Abteil verlassen, wenn du dich vielleicht erinnerst. Da hat er es mir gesagt.« Es war nur ein kurzer Moment gewesen, in dem sie mit Mr Fry allein im Abteil gesessen hatte. Sie hatte sich nach seiner Frau erkundigt – eine Frage, der er ausgewichen war. Stattdessen hatte er ihr berichtet, dass er sich nach langen Jahren des Pendelns zwischen New York und London nun endgültig wieder in England niederlassen wollte.

»Was hältst du von seinem Vorhaben?«, fragte Virginia. Ihre Augen schienen nach einem direkten Blickkontakt zu suchen. Da sie ihn jedoch nicht fand, blinzelte sie und sah vor sich auf den Boden, als könnte sie dort den Halt finden, den Vanessa ihr verweigerte.

»Ich halte ihn für einen Phantasten. Aber er scheint auch eine gewisse Sturköpfigkeit zu besitzen. Beides zusammengenommen könnte zum Erfolg führen.«

»Und was würde einen solchen Erfolg ausmachen?«

»Das liegt im Auge des Betrachters«, antwortete Vanessa achselzuckend.

»Was allerdings für sich genommen schon eine skandalöse Behauptung ist«, entgegnete Virginia.

Sie tat es schon wieder. Jeden einfach dahingesagten Satz nahm sie auseinander, bis er in sinnentleerte Worte zerfiel, um ihn dann mit ihrer eigenen zwingenden Logik aufzuladen.

Vanessa seufzte. Clive jedoch nahm Virginias Gedanken begeistert auf. »Nehmen wir an, der sogenannte gute Geschmack sei ein allgemeingültiges Ideal. Dann handelt es sich bei Bildern wie denen eines Gauguin um den Auswurf eines verwirrten Geistes.«

Interessant, dachte Vanessa. So hatte er es Fry gegenüber nicht ausgedrückt. Wen wollte er nun mehr beeindrucken, Roger Fry oder Virginia?

»Und jeder Betrachter, der anderes behaupten würde, wäre selbst ein verwirrter Geist«, sagte Virginia mit diesem feinen Lächeln, das auf Menschen, die sie nicht kannten, so einschüchternd wirken konnte.

Clive sah hingerissen auf sie hinunter. »Dessen Meinung zu akzeptieren einem Skandal gleichkäme!«

Der Umgang mit Virginia schien bei ihm das Bedürfnis zu verstärken, sich in jeder Sekunde als geistreich und eloquent beweisen zu müssen. Früher waren seine Einwürfe deutlich profaner, seine Gedanken weit weniger philosophisch gewesen. »Erfolg ist also nur dann Erfolg, wenn er demjenigen zuteilwird, der uns schöne Dinge zeigt …«

»Wobei schön das ist, was wir alle kennen und als solches abgesegnet haben«, vollendete Virginia das gemeinsame Gedankenexperiment.

»Seid ihr fertig?«, fragte Vanessa müde und erhob sich.

»Willst du schon schlafen gehen?« Clive sah sie nicht einmal an, während er das sagte.

»Nein. Ich brauche noch etwas zu trinken, um euren klugen Gedanken folgen zu können«, gab sie zurück.

»Julian hat übrigens seine Vorlieben für Lexika entdeckt.« Virginia griff nach ihrer Hand, als Vanessa an ihrem Sessel vorbei zum Sideboard ging, wo sie sich den letzten Rest Scotch einschenkte. Sie sollte keinen Alkohol trinken, aber heute half die wohltuende Wärme in der Kehle gegen die brodelnde Unruhe in ihrem Körper, von der sie nicht wusste, wem sie sie mehr anlasten sollte: Clive und Virginia oder Roger Fry.

»So, hat er?«, fragte sie, ohne Virginia anzusehen.

»Ich musste ihm die kompliziertesten Wörter vorlesen, und er konnte sich kaum halten vor Lachen.«

»Dann hat er vielleicht das literarische Gen seines Vaters geerbt«, sagte Clive und zwinkerte Virginia zu.

»Ich hoffe nicht.« Virginia lachte laut auf, ein glockenheller Ton, der von ihr in letzter Zeit nur allzu selten zu hören war.

»Willst du vielleicht damit andeuten, dass meine literarischen Ergüsse nicht deinen Qualitätsansprüchen genügen?«

»Ergüsse?«, fragte Vanessa an Clive gewandt. »Wo wären die zu finden? Habe ich etwas verpasst?«

»Kann es sein, dass seine Ergüsse sich in andere Schöße er…«, setzte Adrian mit einem anzüglichen Grinsen an, doch Duncan brachte ihn mit einem Hieb in den Nacken zum Schweigen.

»Seht ihr? Er kann sich einfach nicht anständig benehmen.« Virginia zeigte anklagend auf Adrian, der auf dem Boden saß, direkt neben Duncans lang ausgestreckten Beinen. Die beiden saßen so eng beieinander, dass Vanessa überlegte, ob sie mittlerweile auch das Bett teilten. Bei Gelegenheit würde sie Duncan fragen.

»Und mit einem solchen Flegel muss ich zusammenwohnen«, empörte Virginia sich.

Adrian feixte ungeniert.

»Seit wann scheren wir uns um Anstand?«, fragte Vanessa und ließ sich auf der zweiten Armlehne des Sessels nieder, in dem Virginia saß. Sie lächelte über Virginias Kopf hinweg Clive an, dessen Nacken und Ohren rot angelaufen waren. Es war mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass er nicht nur Virginia vergötterte, sondern auch eine Geliebte hatte, die er regelmäßig besuchte. Vanessa ging stillschweigend darüber hinweg. Was hätte sie auch tun sollen? Sie war nicht nur zu stolz, ihn zur Rede zu stellen und an sein Treuegelöbnis zu erinnern, es widersprach auch dem hohen Wert, den sie der Toleranz beimaß. Wenn er meinte, bei einer anderen Frau Dinge zu finden, die sie ihm nicht geben konnte, dann sollte er das tun. Es gab ihr die Freiheit, genau das zu tun, was ihr beliebte. Nur leider war das im Moment auf einen sehr kleinen Radius beschränkt, weil Julian erst zwei und sie schon wieder schwanger war.

Virginia drehte Clive den Rücken zu und schmiegte sich an Vanessa. »Und wie findest du ihn, diesen Roger Fry? Wie sieht er aus? Ist er attraktiv?«

Vanessa lächelte verschwörerisch und ließ sich von der Armlehne in den Sessel rutschen. Virginia rückte beiseite und schubste so beinahe Clive von der Lehne. Mit säuerlicher Miene stand er auf und setzte sich auf einen Stuhl neben Duncan, der von einer Ausstellung erzählte, die er mit Lytton besucht hatte.

»Das Beste an ihm ist seine Stimme«, sagte Vanessa leise. »So warm und beruhigend und zugleich … irgendwie männlich.«

»Männlich? Meinst du … erotisch?« Virginias glasklare Stimme zerschnitt das Gemurmel der drei Männer, die in diesem Moment vom Sofa zu ihnen herübersahen. Clive runzelte die Stirn.

Vanessa wiegte den Kopf hin und her. Oh, wie sehr genoss sie diesen Moment!

»Nun«, sagte sie und sah Virginia zum ersten Mal an diesem Abend frei und offen an. »Das weiß ich noch nicht. Aber ich werde es herausfinden.«

3. Kapitel

London, Paddington Station, 10. Februar 1910

An einem kalten Februarmorgen versammelte sich am äußersten Ende von Gleis 2 des Bahnhofs Paddington eine kleine Gruppe exotisch anmutender Gestalten. Sie waren dunkelhäutig, trugen prächtige Bärte, aufwendig bestickte Kaftane, Goldschmuck und auf den Köpfen kunstvoll gewickelte Turbane. Einem aufmerksamen Beobachter wäre vielleicht das irritierend helle blaue Augenpaar eines der kostbar gewandeten Herren der Gruppe aufgefallen, der seinen aufmerksamen Blick über den Bahnsteig schweifen ließ. Der Blauäugige stieß seinem Nebenmann mehrmals heftig in die Seite, weil dieser ein glockenklares Lachen ertönen ließ, das in einem irritierenden Widerspruch zu seinem buschigen, schwarzen Bart stand. Aus ihrer Mitte ragte ein groß gewachsener Europäer mit schwarzem Mantel und altmodischer Melone hervor, dessen jugendlich wirkendes Gesicht ein Spitzbart zierte.

Sie alle waren sichtlich nervös, ganz so, als fürchteten sie, angesprochen zu werden. Aber obwohl viele neugierige Blicke sie streiften, richtete niemand das Wort an sie.

Als der Zug nach Weymouth einfuhr, gesellte sich ein staatsmännisch aussehender Herr in Frack und Zylinder zu ihnen, und gemeinsam eilte die illustre Gesellschaft zu den Wagen der ersten Klasse. Sie ließen sich in einem leeren Abteil nieder, verschlossen die Abteiltür fest und zogen den Vorhang zu, damit niemand sie beobachten oder ihren Gesprächen würde lauschen können. Solchermaßen abgeschirmt legte der große Herr im schwarzen Mantel seine Melone ab und stieß einen Unmutslaut aus.

»Virginia! Wenn du nachher auf der Dreadnought so hysterisch herumkicherst wie eben, fliegen wir garantiert auf. Also reiß dich gefälligst zusammen.«

»Ach Adrian, du siehst einfach zu albern aus mit deiner Melone. Wie ein schäbiger Handelsvertreter. Ich konnte nicht anders.«

»Du musst! Sonst werfen sie uns noch über Bord. Und ich will mir nicht vorstellen, was geschieht, wenn sie feststellen, dass du eine Frau bist«, sagte Duncan, der neben ihr damit beschäftigt war, seinen sich ablösenden Bart neu anzukleben.

»Wenn uns etwas verrät, dann deine blauen Augen. Niemand wird glauben, dass du aus Abessinien stammst«, entgegnete Virginia.

»Ich glaube sowieso nicht, dass die auf diese Maskerade hereinfallen. Wir sollten umkehren.« Die düster gesprochenen Worte kamen von dem jungen Mann, der das prachtvollste Gewand und die kostbarste Goldkette trug und in dem bevorstehenden Abenteuer den ehrwürdigen Kaiser von Abessinien spielen sollte. Er hieß Anthony Buxton und war ein Studienfreund von Adrian, wie auch die beiden anderen »Abessinier«, Horace Cole und Guy Ridley. Sie hatten mit Adrian den irrwitzigen Plan ausgeheckt, die Royal Navy an der Nase herumzuführen und das Flaggschiff der britischen Heimatflotte, die Dreadnought, zu besichtigen. Das Schiff war die Speerspitze der Royal Navy im Kampf um die Vorherrschaft auf See. Die Deutschen hatten ihre Marine gefährlich hochgerüstet, so dass die britische Regierung eine bevorstehende Invasion befürchtete. Mit der Dreadnought wollte man dem kontinentalen Muskelprotz die Stärke der britischen Seemacht demonstrieren. Sie galt als das größte und schlagkräftigste Kriegsschiff der Welt und war der Stolz der britischen Nation. Ihre technischen Raffinessen unterlagen allerhöchster Geheimhaltungspflicht, und auf dem Schiff herrschte absolutes Besuchsverbot für Normalsterbliche. Dies galt selbstverständlich nicht für eine königliche Hoheit wie den Kaiser von Abessinien, der dem britischen Königreich die Ehre seines Besuches erweisen wollte. Adrian und Cole, die beiden Initiatoren des verwegenen Planes, vertrauten auf die Eitelkeit des Oberbefehlshabers der Heimatflotte und hatten mit einem nur dem Schein nach im Foreign Office aufgegebenen Telegramm den Besuch des Kaisers von Abessinien und seines Gefolges angekündigt. Und nun hofften sie darauf, dass man dieses Telegramm ernst nehmen und sie gebührend empfangen würde.

»Warum so pessimistisch?«, fragte Horace Cole, der einen Beamten des Foreign Office darstellen sollte. Er war ein notorischer Spaßvogel, der sich schon in Cambridge so manchen Streich erlaubt hatte. Seinem Reichtum verdankten sie den teuren Schmuck, der ihre Verkleidung vervollständigte.

»Bestimmt werden offizielle Telegramme in solchen Angelegenheiten chiffriert. Da könnte ja jeder daherkommen und sich als König, Kaiser oder Papst ausgeben«, unkte der falsche Kaiser von Abessinien.

»Wenn du solche Bedenken hast, warum bist du dann hier?«, fragte Adrian und zog die kleine Sprachbroschüre aus der Tasche, mit der er sich ein paar Brocken Suaheli anzueignen versuchte. Er war dazu auserkoren worden, den Dolmetscher der Gesandtschaft zu spielen. Natürlich wusste niemand von ihnen, welche Sprache in Abessinien gesprochen wurde, und einen abessinischen Sprachführer hatten sie nicht auftreiben können. So waren sie zur Überzeugung gelangt, dass Suaheli fremdländisch genug klang, um von britischen Marineoffizieren für Abessinisch gehalten zu werden.

»Weil ich der Einzige bin, der staatsmännisch genug aussieht. Oder hättest du lieber Virginia als Kaiser losgeschickt?«, fragte Anthony, der mit seinen dunklen Augen und breiten Schultern tatsächlich etwas Royales an sich hatte.

»Virginia darf überhaupt nicht den Mund aufmachen«, beschied Adrian. »Und niemand nimmt Speisen oder Getränke an! Denkt an die Schminke. Und du Duncan«, er wies mit dem Suaheli-Führer auf seinen Freund, »du schlägst am besten die Augen nieder. Überlasst das Reden Cole, Anthony und mir!«

Für Adrian und Virginia hatte das Abenteuer eine besondere Würze, weil George Duckworths Lieblingscousin, William Fisher, Fregattenkapitän auf der Dreadnought war. Virginia hatte den Vetter seit ihrer Kindheit nicht mehr gesehen, Adrian aber war noch in seiner Studienzeit bei der verhassten Fisher-Verwandtschaft zu Gast gewesen. Das Risiko, dass der Vetter Adrian erkennen würde, war also groß. Virginia war der Plan so irrsinnig erschienen, dass sie sofort begeistert zugestimmt hatte, als Adrian sie fragte, ob sie den Prinzen Ras Mendax im Gefolge des Kaisers von Abessinien spielen wollte. Sie hatte sich die Haare schneiden lassen und fühlte sich unter ihrem Bart und dem weiten Kaftan ausreichend verkleidet, um nicht erkannt zu werden. Dennoch war sie so nervös, dass ihr die Hände zitterten und sie nur mit Mühe ihr hysterisches Kichern unterdrücken konnte.

Vanessa hatte stundenlang auf sie eingeredet, um sie von ihrem wahnwitzigen Vorhaben abzubringen.

»Sie werden euch die Gewänder vom Leib reißen. Dann stehst du plötzlich in Leibwäsche vor lauter Marinesoldaten. Du kannst froh sein, wenn sie dich nur ins Meer werfen.« Sie hatte Adrian davor gewarnt, dem Vetter allzu nah zu kommen. »Er muss dich erkennen. Allein deine Größe verrät dich.« Und sie hatte Duncan angefleht, Adrian zur Vernunft zu bringen. Als all das nicht fruchtete, hatte sie gedroht, niemals wieder ein Wort mit Virginia zu reden, wenn die Sache aufflöge und Virginia in der Presse niedergetrampelt würde.

»Du wirst deinen Ruf als Schriftstellerin vernichten, noch bevor du ihn dir aufgebaut hast«, schimpfte sie. »Reicht es nicht, dass du dich in diese Frauenstimmrechtssache hast mit hineinziehen lassen? Was willst du noch alles tun, um dich unmöglich zu machen?«

Virginia war von ihrer alten Griechischlehrerin Janet Case so lange beschwatzt worden, bis sie zugestimmt hatte, die National Union of Women’s Suffrage Societies zu unterstützen. Ihre Arbeit beschränkte sich allerdings darauf, im Büro der NUWSS einmal wöchentlich Briefumschläge zu beschriften. Die wenigen Stunden in diesem lauten und hektischen Büro strengten sie bereits so sehr an, dass sie jede zusätzliche Mitwirkung im Kampf um das Frauenwahlrecht für sich ausschloss, obgleich sie natürlich der Sache als solche große Bedeutung beimaß.

»Sieh dich vor«, warnte Vanessa noch. »Du hast ein schwaches Nervenkostüm. Solche Aktionen sind nichts für dich.«

Wahrscheinlich war es genau dieser Satz von Vanessa, der Virginia endgültig dazu bewogen hatte, tatsächlich in die Rolle von Prinz Ras Mendax zu schlüpfen. Doch je näher sie Weymouth kamen, desto banger wurde ihr. Und wenn sie sich ihre Mitstreiter so ansah, dann ging es ihnen nicht anders. Cole und Adrian verschwanden irgendwann in den Speisesaal, um etwas zu essen. Die falschen Abessinier mussten mit ein paar mitgebrachten Keksen vorliebnehmen, damit ihre Bärte und die Theaterschminke unbeschadet blieben. Hunger verspürte Virginia zwar nicht, aber als der Zug endlich in Weymouth einfuhr, glaubte sie, Galle erbrechen zu müssen.

Auf wackeligen Beinen wankte sie hinter Anthony, dem Kaiser, aus dem Zug.

Auf dem Bahnsteig traute Virginia ihren Augen nicht. Ein roter Teppich war ausgerollt worden und hinter einer Absperrung drängten sich die neugierigen Bürger. Ein Flaggoffizier schritt auf den Kaiser von Abessinien zu und salutierte. Der stutzte einen Moment, offenbar unsicher, ob er es dem Offizier gleichtun oder doch besser würdevoll das Haupt neigen sollte. Virginia beobachtete ihn gespannt. Zum Glück entschied er sich für Letzteres und überließ Cole, dem vermeintlichen Beamten des Foreign Office, und Adrian, dem Dolmetscher, die Vorstellung des Kaisers und seiner Gefolgschaft.

Sie bestiegen ein Taxi und fuhren zum Hafen, wo eine Dampfbarkasse den hohen Besuch erwartete. Sie würde die Gruppe zu dem riesigen Schiff bringen, das draußen vor Anker lag – mitten hinein in das Herz des britischen Nationalstolzes.

An Bord der Dreadnought schritten sie entlang strammstehender Marinesoldaten auf den Admiral der Flotte und seinen Kapitän, ihren Cousin William Fisher, zu. Wieder wurden Hände geschüttelt, und Virginia musste ihrem Verwandten die Hand reichen. Er ergriff sie, sah ihr kurz und staatsmännisch in die Augen und wandte sich – ohne auch nur mit der Wimper zu zucken – dem Kaiser von Abessinien zu. Nahm er vor lauter Diensteifer wirklich nicht wahr, dass sich unter der schlechten Maskerade eine Frau verbarg? Virginia war zugleich so perplex und so erleichtert, dass sie beinahe laut losgelacht hätte. In diesem Augenblick bat der Admiral den Dolmetscher, dem hohen Besuch die Ehrenzeichen näher zu erläutern, die auf seiner und der Uniform des Fregattenkapitäns prangten. Adrian begann mit den Worten, die er eben im Zug noch auswendig gelernt hatte:

»Entaqui, mahai, kustufani«, sagte er und vollführte ausschweifende Gesten, um seinem Kaiser die Bedeutsamkeit der Medaillen auf des Admirals Brust begreiflich zu machen. Virginia beobachtete ihren Cousin, überzeugt, dass er spätestens jetzt erkennen musste, wer da vor ihm stand. Aber der nickte nur und lauschte mit Staunen den fremdartigen Lauten.

Der Kaiser von Abessinien sagte ebenfalls etwas, das ganz ähnlich klang wie Adrians Worte.

Es folgte ein unangenehmes Schweigen, denn sehr viel mehr Suaheli hatte Adrian dem Büchlein nicht entnehmen können. Der Admiral und sein Fregattenkapitän warteten, dass Adrian fortführe, denn mit nur drei Worten waren doch gewiss die ausführlichen Erklärungen nicht erschöpfend übersetzt?

Adrian öffnete ein paarmal den Mund, und Virginia war überzeugt, dass jetzt der Moment gekommen war, in dem sie auffliegen würden.

Doch da sagte Adrian plötzlich mit klarer, selbstgewisser Stimme: »Tahli bussor ahbat tahl aesque miss. Erraema, fleet use …«

Virginia traute ihren Ohren nicht. Er zitierte Vergil! War er verrückt geworden? Lediglich ein vollkommen ungebildeter Mensch konnte die nur minimal veränderten Verse aus der Aeneis für eine exotische Fremdsprache halten. Anthony, der Kaiser, begriff sofort und antwortete, indem er das begonnene Vergil-Zitat einfach fortsetzte. Virginia spannte sich innerlich an, um für die Woge der Entrüstung gewappnet zu sein, die unweigerlich über sie hereinbrechen musste. Aber nichts dergleichen geschah. Der Admiral wartete, bis der Dolmetscher seinen Abessiniern deutlich genug gemacht hatte, mit welch hochrangigen Persönlichkeiten sie es hier zu tun hatten, und erklärte dann, man würde ihnen jetzt das Schiff zeigen.

Der Kaiser und seine drei männlichen Mitreisenden nickten und sagten »Ahbat ahbat«. Virginia wollte nicht ganz stumm bleiben, fürchtete aber auch, sich durch ihre Stimme zu verraten, also krächzte sie heiser etwas, das wie »chuck-a-choi« klang.

Mit großen Gesten und wichtigen Worten übergab der Admiral sie an einen seiner hochrangigen Offiziere, von dem sie anschließend in die größten Geheimnisse der Royal Navy eingeweiht wurden. Sie liefen durch die langen Korridore des Schiffs, bestaunten Geschütze, Panzertürme und die Funkkabine, lernten, wie Entfernungsmesser funktionierten, und beendeten ihren Besuch tief im Bauch des Schiffes, wo sich das voll ausgestattete Lazarett befand.

Als sie nach der Führung wieder an Deck zurückkehrten und erneut an den salutierenden Marinesoldaten vorbeischritten, heftete Virginia ihren Blick fest auf Adrians Rücken, um nicht zu guter Letzt doch noch in das hysterische Lachen auszubrechen, das in ihrem Inneren tobte. Wenngleich ihr ganzer Körper vor lauter Anspannung schmerzte, fühlte sich ihr Kopf doch merkwürdig leicht an. Ganz so, als hätte er sich von ihrem Körper gelöst und schwebe in einer grotesk verzerrten Sphäre der Irrealität. Nicht einer dieser kraftstrotzenden, dümmlichen und überheblichen Männer um sie herum war in der Lage, eine dermaßen fadenscheinige Maskerade zu durchschauen. Das also war der Zustand des Empire, welches die herrschende Elite mit solch verbitterter Vehemenz gegen alles verteidigte, was nicht britisch, patriarchalisch und konservativ war.

Sie wünschte sich, ihrem Drang zu lachen nachgeben zu können, um diese fast beängstigende Trennung von Wahrnehmung und Begreifen aufzuheben. Das Ganze war so absurd, dass es ein Traum sein musste, aus dem sie endlich aufwachen wollte.

Sie war unendlich erleichtert, als Adrian die einundzwanzig Salutschüsse, die ihnen als Staatsoberhäupter offenbar zugestanden hätten, mit der Begründung ablehnte, dass man auch bei ihrem Empfang bei der französischen Marine in Toulon auf die Salutschüsse verzichtet habe. Er schloss mit den Worten: »Ich darf Ihnen versichern, dass der Kaiser höchst beeindruckt von diesem Schiff und Ihrer Gastfreundschaft ist, nun aber seine Reise fortsetzen muss.«

Der junge Offizier schien mit der abgekürzten Prozedur mehr als einverstanden und geleitete sie zu Virginias großer Erleichterung endlich vom Schiff, auf die Barkasse und zurück zum Bahnhof. Das Ganze mit einer solch formvollendeten Höflichkeit, dass sich Virginia beinahe dafür schämte, den armen Offizier dermaßen zu hintergehen.

Die Sache blieb nicht ohne Nachwirkungen. Am übernächsten Tag prangte auf der Titelseite des Daily Mirror das Foto, das sie kurz nach ihrer Kostümierung hatten aufnehmen lassen. Allerdings war das Bild nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen, sondern allein für ihre persönliche Erinnerung. Der nebenstehende Artikel berichtete in allen Einzelheiten über eine Gruppe junger Witzbolde, die, verkleidet als abessinische Hoheiten, sämtliche Sicherheitsvorschriften unterlaufen und die Admiralität der Dreadnought an der Nase herumgeführt hatten. Dabei waren sie noch während der Rückfahrt übereingekommen, dass sie sich für die zuvorkommende Behandlung auf dem Schiff erkenntlich zeigen müssten und die Sache nicht an die große Glocke hängen sollten.

»Das war sicher dieser Cole!«, zischte Virginia. »Er ist genauso ein Wichtigtuer wie dieser Admiral!«

Sie hatte recht. Cole gab zu, noch am selben Abend den Daily Mirror informiert zu haben. »Wenn niemand davon weiß, hat doch der ganze Spaß keinen Sinn gehabt«, verteidigte er sich.

Die beiden anschließenden Wochen wurden zum Alptraum für Virginia. Zwar hatte Cole ihre Namen bei seinen Enthüllungen nicht erwähnt, aber die Tatsache, dass einer der abessinischen Prinzen eine Frau gewesen war, sorgte beinahe für noch mehr Entrüstung bei der konservativen Leserschaft des Blattes als das Husarenstück selbst. Auch die anderen Zeitungen stürzten sich auf die Geschichte und berichteten genüsslich oder auch entrüstet – je nachdem, welcher politischen Gesinnung die Leserschaft war – über die Bloßstellung der Royal Navy. Jeden Tag zeigte ihr Adrian einen anderen Artikel, den sie angstvoll nach ihrem Namen absuchte, aber glücklicherweise tauchte er nie auf. Irgendwie sickerte aber doch durch, wer sich unter den Kaftanen verborgen hatte und dass der Dolmetscher der Truppe ein naher Verwandter des Fregattenkapitäns Fisher war.

William Fisher zitierte Adrian in sein Büro und kanzelte ihn gehörig ab, nahm die Angelegenheit insgesamt aber doch mit viel Humor. Nicht so der Rest der Verwandtschaft. Böse Briefe von Tanten und Onkeln rieselten auf Virginia nieder, George Duckworth stattete ihnen einen unangenehmen Besuch ab, und Cousine Dorothea schickte eine wortreiche Zurechtweisung, die Virginia entnervt beiseitelegte. Zwar bereute sie nicht, sich an der Sache beteiligt zu haben, die ganze Aufregung und Empörung aber setzten ihr so sehr zu, dass sie nachts nicht mehr zur Ruhe kam und tagsüber an zersetzenden Kopfschmerzen litt.

»Was ist los?«, fragte Vanessa eines Nachmittags, als Virginias Hand beim Teetrinken so sehr zitterte, dass der Tee sich über ihren Rock ergoss. Es war einer der seltenen Besuche Vanessas am Fitzroy Square, und sie war vor allem gekommen, um zu erfahren, ob es Neuigkeiten in der Dreadnought-Angelegenheit gab. In den Zeitungen las man inzwischen, dass es eine Anhörung im Unterhaus gegeben hatte und der Admiral sich einer peinlichen Befragung hatte unterziehen müssen.

»Nur ein Versehen«, gab Virginia zurück und betupfte hektisch ihren Rock mit einem Stück Fließblatt, was natürlich gar nichts bewirkte.

»Hast du Kopfschmerzen?«, fragte Vanessa argwöhnisch.

»Warum sollte ich Kopfschmerzen haben?«

»Du siehst aus, als hättest du welche.«

»Und wenn ich welche hätte?«

Vanessa schloss für einen Moment die Augen und seufzte. »Virginia. Du musst auf dich achtgeben. Ich sehe doch, dass du immer nervöser und hektischer geworden bist in den letzten Wochen! Dieser Dreadnought-Unsinn war einfach zu viel für dich.«

»Zu viel für dich, zu viel für dich!«, äffte Virginia sie nach. Wie sie es hasste, wenn Vanessa sie ansah, als wollte sie sie am liebsten gleich in eine Anstalt einliefern.

»Möchtest du, dass ich Doktor Savage um Rat frage? Vielleicht kann er dir etwas zur Beruhigung geben.«

Beim Namen Savage stieg Virginia die Hitze in den Kopf. Die Erinnerung an das letzte Mal, als sie unter der Behandlung des Nervenarztes hatte leiden müssen, war noch allzu frisch. »Es – geht – mir – gut!« Virginia betonte jede Silbe einzeln, konnte aber nicht verhindern, dass ihre Stimme beim letzten Wort kippte.

Vanessa hob eine Augenbraue und stand auf. »Fein. Dann verabschiede ich mich jetzt. Bestimmt willst du noch arbeiten.«

Arbeiten, dachte Virginia. Natürlich hätte sie noch zu arbeiten. Nur wie, wenn die Gedanken immer wegrutschten, sobald sie sich zu konzentrieren versuchte? Sie geleitete Vanessa zur Tür und wünschte sich, die Schwester würde sie noch einmal in den Arm nehmen, so wie früher. Vanessa begriff einfach nicht, dass es das war, was ihr fehlte. Nur das.

4. Kapitel

46, Gordon Square, 25. Februar 1910

Für Vanessa war die Sache mit der Dreadnought ein Ärgernis – nicht nur, weil sie Virginia wieder einmal gefährlich nah an den Rand einer Nervenkrise gebracht hatte. Der Aufruhr in den Tagen danach brachte auch ihre eigenen Pläne durcheinander. Sie hatte Roger Fry nach Bloomsbury eingeladen, damit er vor dem Freitagsclub seine Gedanken zur zeitgenössischen französischen Kunst darlege. Die Mitglieder des Clubs, dem unter anderem auch Duncan Grant angehörte, sollten ein paar ihrer besten Bilder zusammentragen, um sie dem bedeutenden Kritiker zu diesem Anlass zu präsentieren. Vanessa hielt Duncan für den mit Abstand talentiertesten Künstler des Clubs und zählte darauf, Roger mit seinen Bildern beeindrucken zu können. Duncan aber war abgetaucht. Anders als ihre Geschwister, Cole und die anderen beiden Dreadnought-Verschwörer hatte Duncan keinen einflussreichen Familienangehörigen, der sich schützend vor ihn hätte stellen können. Zwar hieß es, die Linie seiner Vorfahren ließe sich auf John of Gaunt zurückführen, sein Vater jedoch war nur ein tief verschuldeter Offizier im Kolonialdienst der britischen Armee. Die Kindheit hatte Duncan in Indien verbracht, umsorgt von Nannys und indischen Ayahs und umgeben vom Luxus britischer Kolonialherrschaftlichkeit, der jedoch in scharfem Gegensatz zur persönlichen Hablosigkeit seines Vaters stand. Der hatte sich immer eher den schönen, sinnenfreudigen Seiten des Lebens gewidmet als dem Streben nach Ruhm und Einfluss. Und so waren weder Duncan noch seine Bilder anwesend, als Roger an diesem Abend am Gordon Square eintraf.

Vanessas Freitagsclub war inzwischen zu einer festen Einrichtung geworden, der viele junge Künstler angehörten. Gewiss – sie alle waren den kunstinteressierten Londonern, die in den Galerien und Museen der Stadt ihren Kunstverstand pflegten, vollkommen unbekannt, und keines ihrer Bilder hätte es je in den Besitz eines dieser wohlfeilen Bürger geschafft. Dies war vor allem der Tatsache geschuldet, dass sie ihre künstlerische Ausbildung nicht an der einzig akzeptierten Institution britischer Kunst, der Royal Academy, genossen hatten, sondern an der Slade oder, wie Duncan, gar in einem dieser berüchtigten Ateliers in Paris, in denen, so glaubte man, Kunst und moralischer Verfall eine untrennbare Einheit bildeten.

»Mr Fry, wie wunderbar, dass Sie uns die Ehre erweisen!«, rief Clive aus, als der Kunstgelehrte von der Magd in den Salon geführt wurde. Dort hatten sich bereits gut ein Dutzend junger Künstler versammelt, die alle sehr gespannt auf den berühmten Roger Fry waren. Virginia nahm meist ebenfalls an den Freitagsclub-Abenden teil, aber heute hatte Vanessa ihr geraten, sich auszuruhen und dem Treffen fernzubleiben. Sie schien sich daran zu halten.

Wie immer war es eine zwanglose Gesellschaft. Die Anwesenden saßen auf Stühlen, Sesseln und Sofalehnen und zum Teil auch auf dem Boden, redeten und lachten laut durcheinander, so dass im Raum ein ohrenbetäubender Lärm herrschte.

Vanessa hatte die Werke der Gruppenmitglieder ringsum auf Sideboards und Stühlen aufgestellt, darunter auch eines ihrer Stillleben, Iceland Poppies, das sie im vergangenen Sommer gemalt hatte und für ihr bisher bestes Bild hielt. Es stand genau zwischen Henry Lambs Küstenlandschaft Thundery Wheather, die sie wegen ihrer kräftigen Farben sehr mochte, und einem in den klassisch gedeckten Tönen gehaltenen Stillleben von Edna Clarke Hall. Es zeigte einen Korb auf einem Stuhl und einen hellen Mantel, der an der Wand dahinter hing. Durch die Hell-Dunkel-Kontrastierung hatte Edna eine erstaunliche Tiefe erzeugt, und trotz der gedeckten Farbgebung wirkte das Bild plastisch und kraftvoll. Vanessa fragte sich, ob es klug gewesen war, ihr eigenes Stillleben direkt daneben zu platzieren. Die zarte Durchlässigkeit ihrer Iceland Poppies erschien ihr auf einmal fade und unbeholfen. Aber nun war es zu spät, um noch etwas zu verändern. Roger Fry hatte sie bereits gesehen und steuerte mit Clive auf sie zu.

»So viele junge Künstler in einem Raum! Sie haben hier etwas Großartiges geschaffen«, sagte Roger und ergriff mit beiden Händen die ihre. »Danke, dass Sie mich in ihrer Mitte aufnehmen.«

Sie hatte ihn seit ihrer Begegnung im Zug nicht mehr gesehen. Er schien ihr heute noch energiegeladener als vor wenigen Wochen und das, obwohl er mit deutlichem Abstand der Älteste im Raum war. Er hätte der Vater der meisten der jungen Leute hier sein können, und doch strahlte er jugendlichen Tatendrang und Neugierde aus wie kaum ein anderer.

»Wir sind alle schon so gespannt, was Sie uns erzählen werden«, sagte Vanessa.

»Oh, ich bin vor allem gespannt, was Sie mir erzählen werden.« Er breitete die Hände aus, als erwarte er, dass ihm jeden Moment die köstlichen Früchte aus einem schwer behangenen Baum in den Schoß fallen würden. »Ich bringe nur ein paar provozierende Sätze mit und – «, er wandte sich an Clive, »ein paar Eindrücke aus Frankreich. Das Eigentliche aber«, er drehte sich wieder zu ihr, »sind doch Sie alle hier. Ihr kreatives Schaffen steht im Mittelpunkt, und ich möchte von Ihnen lernen, nicht umgekehrt.«

»Sie sind viel zu bescheiden. Aber es steht Ihnen«, sagte Vanessa lächelnd und beobachtete seine Reaktion auf ihre Worte. Er senkte den Kopf und sein linker Mundwinkel zog sich leicht in die Höhe, was ihm etwas Spitzbübisches verlieh. Er hatte ein Grübchen im Kinn und auch neben seinen Mundwinkeln zeigten sich Grübchen, wenn er lächelte.

»Danke für das Kompliment«, sagte er. »Und Ihnen steht dieses Kleid ausnehmend gut, wenn ich das sagen darf«, setzte er leise hinzu. Vanessa trug längst nur noch farbenfrohe, weite Kleider. Die Zeit der Korsetts war endgültig vorbei. Er war einen Schritt näher an sie herangetreten, nah genug, dass sie seinen Geruch einfangen konnte. Angenehm. Ein herbes Duftwasser, vermischt mit einer Ahnung von Tabak.

»Was können wir Ihnen zu trinken anbieten, Mr Fry?« Clive sprach so laut, dass die übrigen Stimmen im Raum verstummten und sich alle Köpfe ihnen zuwandten, in der Erwartung, dass der Vortrag beginnen würde.

»Ich kümmere mich darum«, sagte Vanessa und hakte sich bei Roger Fry ein – etwas, was sie niemals getan hätte, wenn Clive ihren kleinen Schlagabtausch nicht so plump unterbrochen hätte. Sie führte ihren Gast an den Bildern vorbei zum Sideboard, wo Getränke bereitstanden. Roger blieb abrupt vor ihren Iceland Poppies stehen.

»Zauberhaft«, murmelte er. »Wer hat es …«

Er näherte sich dem Bild und versuchte, die Signatur zu entziffern.

»Es gefällt Ihnen?«

»Sehr«, sagte Fry. Das Bild zeigte eine Medizinflasche mit einem Narkosemittel, ein altes Apothekergefäß und im Vordergrund eine rote und zwei weiße Islandmohnblüten. Es war im vergangenen Winter entstanden, zu einer Zeit, als Julians ständiges Verlangen nach mütterlicher Aufmerksamkeit und die andauernde Tändelei zwischen Virginia und Clive in ihr die Sehnsucht geschürt hatten, alles hinter sich zu lassen.

»Es ist von mir.«

Mr Fry lächelte. »Sehen Sie? Ich dachte es mir.«

»Was Sie nicht sagen.«

»Die schlichten Farben, die lichte räumliche Aufteilung. Es vermittelt Substanz, eine große Ernsthaftigkeit, und doch wirkt es leicht, beinahe tänzerisch.«

»Das klingt nach einem Widerspruch.«

»Widersprüchlichkeit erzeugt Spannung. Anziehung. Nicht umsonst ist es mir sofort ins Auge gefallen.« Er hielt ihren Blick fest, als wollte er noch sehr viel mehr sagen.