10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Bloomsbury-Saga

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

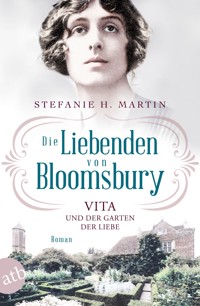

Die Liebe zweier Frauen, die für Literatur leben – Virginia Woolf und Vita Sackville-West

1922: Mit ihrem Verlag Hogarth Press feiern Virginia und ihr Mann Leonard Woolf erste Erfolge – wie Virginia auch mit ihrem Schreiben. Dann lernt sie die glamouröse, abenteuerlustige Schriftstellerin Vita Sackville-West kennen, die für ihr skandalöses Liebesleben bekannt ist. Virginia ist fasziniert von Vitas aufsehenerregender Erscheinung, und bald zieht sie Vita mit ihrer Brillanz in ihren Bann. Es entfaltet sich eine zarte Liebe zwischen den beiden Frauen, die Virginia eine neue Leichtigkeit erleben lässt und sie schließlich zu »Orlando« inspiriert …

Die mitreißende Saga über die Frauen von Bloomsbury

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 553

Ähnliche

Über das Buch

Hogarth House bei London, 1922. Virginia und ihr Mann Leonard Woolf haben einen Verlag gegründet, mit dem sie erste Erfolge feiern, und auch mit ihrem Schreiben findet Virginia immer mehr Anerkennung. Dann lernt sie die so verführerische wie abenteuerlustige Schriftstellerin Vita Sackville-West kennen, die für ihre einzigartige Gartenkunst bekannt ist. Virginia ist fasziniert von ihrer glamourösen Erscheinung, und auch Vita sich wird bald von Virginias brillantem Geist in den Band gezogen. Zwischen den beiden Frauen entwickelt sich eine zarte Liebe, bei der Virginia zum ersten Mal körperliches Begehren und sinnliche Erfüllung erlebt und die sie in ihrer Literatur ganz neu inspiriert …

Über Stefanie H. Martin

Stefanie H. Martin ist das Pseudonym von Stefanie Hohn, die als Übersetzerin und Dozentin für literarisches Übersetzen arbeitet und über Charlotte Brontë promoviert hat. Schon als Studentin faszinierten sie die »Bloomsberries« mit ihrem schillernden Einfluss auf den Wandel zur Moderne, aber auch als Gruppe junger Menschen, die gegen die engen Moralvorstellungen ihrer Zeit aufbegehrten. Ihr Interesse an den oft konfliktreichen Lebensläufen von Künstlerinnen und Schriftstellerinnen führte sie schließlich selbst auf den Weg zum Schreiben. Stefanie H. Martin lebt und schreibt in Düsseldorf.

Im Aufbau Taschenbuch sind von ihrer Saga »Die Liebenden von Bloomsbury« außerdem »Virginia und die neue Zeit« und »Vanessa und die Kunst des Lebens« lieferbar.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Stefanie H. Martin

Die Liebenden von Bloomsbury – Vita und der Garten der Liebe

Roman

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Motto

Julian

London im Frühsommer 1918

1. Kapitel

Monks House, Rodmell, Sussex, 3. August 1922

Charleston Farmhouse, Firle, Sussex, 26. August 1922

2. Kapitel

Long Barn, Weald, Kent, Anfang November 1922

Hogarth House, 14. Dezember 1922

3. Kapitel

Hogarth House, am nächsten Morgen

4. Kapitel

Hogarth House, 18. Dezember 1922

Ebury Street, Belgravia, London, 19. Dezember 1922

Hogarth House, zur gleichen Zeit

5. Kapitel

Hogarth House, 3. Januar 1923

46, Gordon Square, Bloomsbury, 7. Januar 1923

6. Kapitel

Hogarth House, 15. Januar 1923

Ebury Street, Anfang Februar 1923

7. Kapitel

46, Gordon Square, Ende Februar 1923

46, Gordon Square, 15. März 1923

8. Kapitel

Monks House, 6. August 1923

9. Kapitel

Long Barn, Dezember 1923

10. Kapitel

Tavistock Square, Bloomsbury, 9. Januar 1924

Hogarth House, 18. Januar 1924

11. Kapitel

Hogarth House, 17. Februar 1924

London, 19. März 1924

12. Kapitel

Tavistock Square, 4. Juli 1924

13. Kapitel

14. Kapitel

Long Barn, 22. August 1924

Monks House, 13. September 1924

Ebury Street, 3. November 1924

15. Kapitel

Tavistock Square, 24. Januar 1925

16. Kapitel

Long Barn, 27. Mai 1925

17. Kapitel

Monks House, 6. August 1925

Charleston Farmhouse, 19. August 1925

Zu gleicher Zeit jenseits des Firle Beacon

18. Kapitel

Monks House, 2. September 1925

Rodmell, 6. September 1925

19. Kapitel

Long Barn, Ende September 1925

Tavistock Square, 12. Oktober 1925

19. Oktober 1925

20. Kapitel

Ebury Street, 4. November 1925

Tavistock Square, 7. Dezember 1925

Long Barn, 17. Dezember 1925

21. Kapitel

22. Kapitel

Tavistock Square, 15. Januar 1926

52, Gordon Square, 17. Januar 1926

Tavistock Square, 19. Januar 1926

23. Kapitel

Victoria Station, London, 16. Mai 1926

Tavistock Square, 20. Mai 1926

24. Kapitel

Tavistock Square, 4. Juni 1926

Monks House, 12. Juni 1926

25. Kapitel

26. Kapitel

Long Barn, 9. Juli 1926

Tavistock Square, 15. Juli 1926

27. Kapitel

Long Barn, 26. Juli 1926

28. Kapitel

Monks House, Anfang September 1926

29. Kapitel

Tavistock Square, Ende Oktober 1926

Long Barn, 8. Dezember 1926

30. Kapitel

Tavistock Square, 14. Januar 1927

Knole House, 16. Januar 1927

Tavistock Square, 17. Januar 1927

31. Kapitel

Tavistock Square, 28. Januar 1927

Persien, irgendwo in den Bakthiari-Bergen, März 1927

32. Kapitel

Tavistock Square, 5. Mai 1927

Tavistock Square, 8. Mai 1927

33. Kapitel

Weald, 20. Mai 1927

Long Barn, am nächsten Abend

Tavistock Square, 6. Juni 1927

Einige Tage später

34. Kapitel

Monks House, 13. Juni 1927

Long Barn, 14. Juni 1927

London, 16. Juni 1927

Ebury Street, 29. Juni 1927

35. Kapitel

Long Barn, Juli 1927

Long Barn, Ende August 1927

Long Barn, 3. September 1927

36. Kapitel

Monks House, 5. Oktober 1927

Tavistock Square, wenige Tage später

Tavistock Square, 9. Oktober 1927

37. Kapitel

Knole House, Januar 1928

Tavistock Square, 20. März 1928

38. Kapitel

Cambridge, Girton College, 26. Oktober 1928

Abspann

Nachwort und Dank

Literaturliste

Impressum

Liebe ist eine Illusion, eine Geschichte, die im Kopf entsteht. Die ganze Zeit über weiß man, dass sie nicht wahr ist. Darum achte darauf, die Illusion nicht zu zerstören.

Virginia Woolf

Julian

London im Frühsommer 1918

Der Gedanke kam Vita mitten in der Vorstellung.

Die Schauspielerin auf der Bühne schien für einen Moment innezuhalten und ihr billigend zuzunicken, bevor sie in ihrem Spiel fortfuhr. Es war eine farbenprächtige, fast ein wenig zu pompöse Inszenierung der Geschichte Scheherazades, die Wort um Wort ihr Netz aus Illusionen um den mächtigen und grausamen Sultan von Persien spann und sich mit jeder Erzählung, die sie ersann, einen weiteren Lebenstag erkaufte. War Vita nicht ebenfalls eine Geschichtenerzählerin? Wie wäre es, wenn sie in ihrem nächsten Abenteuer Worte durch Kleidungsstücke ersetzte, um sich so ein Stückchen Freiheit zu erkaufen?

Neben ihr saß Violet in einem Kleid aus dunkelrotem Samt, die Hände entspannt auf der Sitzlehne. Sie hatte den Kopf an das Rückpolster abgegeben, ihr schneeweißer Hals schimmerte schmucklos im Halbdunkel. Vita wusste, dass sie ihren Blick spürte, doch Violet lächelte nur und blickte geradeaus. Zwei junge Frauen im Theater. Und doch so viel mehr.

»Komm zur Hyde Park Corner, um acht«, sagte Vita, als der Vorhang fiel. »Ich habe eine Überraschung für dich.«

Sie kehrte auf direktem Weg in ihre Londoner Wohnung auf der Ebury Street zurück. Harold, ihr Ehemann und Diplomat, war in Rom auf einer seiner Missionen, die Dienstmagd hatte den Abend frei. Es war niemand da, vor dem sie sich hätte verstecken müssen. Sie war trunken von ihrer Idee, von dem Risiko, dem sie sich aussetzen würde. Trunken auch von Violets schneeweißem Hals.

Harold war exakt genauso groß wie sie. Ein bisschen fülliger um die Mitte, doch das machte nichts, im Gegenteil. Unter der Weite des Tweedjacketts ließ sich alles verstecken, was nicht zu diesem Abend passte. Die Hose konnte sie mit einer Kordel binden, das Problem waren die Schuhe. Vita trug oft Schaftstiefel und Cordhosen, wenn sie in Long Barn war, ihrem Landsitz in Kent, aber jetzt brauchte sie Halbschuhe, die zu ihrer Aufmachung passten. Sie durchsuchte Harolds Ankleidezimmer und fand ein altes Paar, das ihm zu klein und ihr nicht mehr als eine Nummer zu groß war. Mit ein wenig zusammengerollten Stoffs vorn an den Zehen würde es gehen.

Sie raffte sämtliche Kleidungsstücke zusammen und trug sie in ihr Schlafzimmer, legte ihren Rock ab, Bluse und Seidenstrümpfe, das Unterkleid, Perlenkette, Ringe und Ohrschmuck. Feierlich vollzog sie die Verwandlung, als kleide sie sich für eine Vermählung. Beim Verlassen der Wohnung erblickte sie ihr Ebenbild im großen Spiegel in der Halle und erschrak beinahe. Dort stand nicht die verkleidete Mrs Harold Nicolson, auch nicht die Schriftstellerin Vita Sackville-West, die sie eben in ihrem Schlafzimmer noch gewesen war. Auf dem Weg die Treppe hinunter war aus der verwegenen Geschichtenerzählerin, die mit ein wenig Stoff und Farbe der Welt etwas vorgaukeln wollte, ein junger Mann geworden. Und das fühlte sich so vertraut und normal an, so richtig, dass Vita glaubte, nie etwas anderes gewesen zu sein. Als hätte diese Seite ihres Wesens schon immer im Dunkeln versteckt darauf gelauert, eines Tages ans Licht treten zu dürfen. Der Tag war gekommen. Würde ihre Mutter sie erkennen, wenn sie ihr so über den Weg liefe? Gewiss nicht. Ihre Mutter war auf einem Auge blind. Vermutlich sogar auf beiden.

Auf der Straße hielt Vita ein Taxi an und befahl dem Chauffeur mit der selbstgewissen Arroganz eines wohlhabenden Jünglings, sie zur Hyde Park Corner zu fahren. Violet wartete bereits. Vita trat an sie heran, beugte sich zu ihr hinunter und küsste sie auf den Mund. Violets Augen rundeten sich, dann begannen sie vor Übermut zu funkeln.

»Überraschung gelungen«, sagte sie, zog Vita näher und flüsterte: »Ich nenne dich Julian.«

Vita zündete sich eine Zigarre an, legte ihren Arm um Violet und gemeinsam schlenderten sie in Richtung Serpentine, dem See im Hyde Park. Dort gab es dunkle Nischen, in denen Paare sich küssten. Sie würde Violet küssen. Sie war ein Mann. Alles war möglich. Das Abenteuer konnte beginnen.

1. Kapitel

Monks House, Rodmell, Sussex, 3. August 1922

Der Morgen brachte frischen Wind vom Meer und trieb die Schwüle der letzten Tage ins Landesinnere. Es war ein passender Tag für gute Vorsätze. Die Zeit hatte den August schon angeknabbert, Virginia musste dringend ihre Vorsätze für die kommenden Monate im Tagebuch festhalten. Zweimal im Jahr tat sie das, im August und im Oktober. Wenn ein Vorsatz sich in Tinte konkretisierte, hielt sie sich meist daran. Oder?

Sie trat an ihren Bücherschrank und zog das Tagebuch des vergangenen Jahres hervor. Keine Einträge im Oktober. Wie konnte das sein? Sie blätterte hin und her, las die letzten Einträge vom September und die ersten aus dem November. Richtig. Sie war krank gewesen, wie so oft. Kopfschmerzen, Fieber, Erschöpfung. Leicht erhöhte Temperatur hatte sie auch jetzt wieder, besonders am Abend. Sie sprach nicht darüber, denn sonst hätte Leonard ihr verboten zu arbeiten.

Wahrscheinlich hatte sie sich im vergangenen Oktober vorgenommen, ihren Roman, Jacobs Zimmer, zu beenden, dessen letzte Zeilen ihr am 4. November aus der Feder geflossen waren, sie wusste es nicht mehr genau. An eine Sache jedoch erinnerte sie sich: Leonard hatte für siebzig Pfund aus zweiter Hand die Minerva-Tiegeldruckpresse gekauft – ein Ungetüm, das für den Dielenboden im Esszimmer von Hogarth House zu schwer war und in den Keller gestellt werden musste. Seither konnten sie auch umfangreichere Texte drucken, die sie nicht mehr an Subskribenten verkauften, sondern direkt an den Buchhandel. Die Nachfrage nach ihren experimentellen Kurzgeschichten und Gedichten stieg langsam, aber stetig und aus der Liebhaberei war ein Verlag geworden, aus dem Zeitvertreib ein Zeitfresser. Die Hauptlast trug Leonard, denn sie sollte ja schreiben.

Richtig, schreiben! Virginia steckte das alte Tagebuch zurück an seinen Platz im Buchregal und setzte sich in ihren Lehnsessel am Fenster. Das Notizbuch auf den Knien, kritzelte sie rasch und ohne abzusetzen die Gedanken zu Ende, die sie zum Bücherschrank getrieben hatten. Der wichtigste Vorsatz für diesen August: Methodisch vorgehen. Mrs Dalloway spukte Tag und Nacht durch ihren Geist, aber was war das für ein Sommer! Ständig kamen Besucher, Einladung folgte auf Einladung, halb London wünschte sich, die Woolfs zu ihren Gästen zählen. Virginia wollte nicht unbescheiden sein, aber offenbar wurden sie und Leonard allmählich zu Berühmtheiten. Leonard würde das natürlich abstreiten, aber er hatte auch nicht gehört, wie Lady Ottoline vergangene Woche anlässlich einer ihrer Teegesellschaften in Garsington erzählte, dass die hochwohlgeborene Lady Sibyl Colefax sie, Virginia, für die beste Schriftstellerin hielt, die das Vereinigte Königreich derzeit zu bieten hatte. Wenn selbst der Hochadel über Virginia Woolf sprach, dann durfte sie sich darauf etwas einbilden, doch es beunruhigte sie auch. Lady Colefax gehörte nicht eben zu den Kreisen, die sich durch auserlesenen Literaturgeschmack hervortaten. Und was konnte die Colefax von ihr schon kennen? Ihr Debüt, Die Fahrt hinaus, etwa? Oder Nacht und Tag, diese Zimmermannsarbeit, mit der sie sich von ihrer eigenen Verstandeskraft hatte überzeugen wollen? Wenn diese unreifen Werke das Fundament ihres Ruhmes bildeten, dann stand ihre literarische Karriere auf tönernen Füßen. Da galt es, schnellstens nachzubessern.

Virginia versprach sich viel von Mrs Dalloway. Schon Jacobs Zimmer war ein Experiment gewesen, der Versuch, eine Geschichte ohne das starre Gerüst einer Handlung zu erzählen, ähnlich einem impressionistischen Gemälde, nur Stimmung und Gefühl, leicht, wie eine Lichterscheinung. Leonard hielt Jacobs Zimmer für ein geniales Werk, ihr bestes bislang. Sein Urteil bedeutete ihr viel. Wenn er guthieß, was sie schrieb, konnte sie ertragen, vierzig Jahre alt, oft krank und zudem kinderlos zu sein. Mit Jacobs Zimmer hatte sie ihren ureigenen Weg gefunden, Romane zu schreiben. Nichts zählte mehr als das.

Mrs Dalloway war der nächste wichtige Schritt auf diesem Weg. Es sollte ein Roman ohne Erzähler werden, eine Handlung, die sich einzig im Bewusstsein der Figuren entfaltete. Doch wie konnte sie verhindern, dass die leise flüsternde Stimme von Mrs Dalloway bei all den Zerstreuungen, den ständigen Ablenkungen durch Besucher nicht verstummte? Sie musste wieder ins Schreiben finden.

Zurück also zu den Vorsätzen für diesen August. Erstens: jeden Morgen mit leichter Bewegung an der Luft beginnen. Ein Spaziergang durch den Garten vielleicht. Oder ein paar Kniebeugen, direkt nach dem Aufstehen. Zweitens: wenige gesellschaftliche Aktivitäten. Um schreiben zu können, musste sie aufhören, die Person Virginia zu sein, und dieses tastende, nach innen gewandte, rein sensitive Wesen werden, das jede Schwingung des Geistes auffängt und in Worte wandelt. Drittens: gute Literatur lesen. Literatur entstand nicht einfach aus dem Nichts. Sie brauchte Nahrung, wie jedes andere lebende Wesen auch.

Geräuschvoll klappte sie ihr Tagebuch zu und legte es beiseite. Eine frühe Runde durch den Garten hatte sie bereits hinter sich. Nun also lesen. Sie streckte sich und blickte durch das geöffnete Fenster hinaus in den Garten. Sie konnte Leonards vorgebeugten Rücken sehen. Wahrscheinlich pflanzte er schon wieder eine neue Blumensorte. Seit er seine Leidenschaft für die Gartenarbeit entdeckt hatte, arbeitete er sich Stück für Stück in die Tiefen des Grundstücks von Monks House vor und verwandelte das verwilderte Stück Land in ein blühendes Paradies. Auf der ansteigenden Böschung entlang der Hauswand wuchsen wilder Jasmin und Lavendelbüsche, deren Duft das Zimmer erfüllte.

Monks House stammte aus dem frühen 18. Jahrhundert und lag wie eingesunken in das große Grundstück am Rand von Rodmell. Im Vergleich zu Asheham House, ihrem früheren Landhaus auf der gegenüberliegenden Seite der Ouse, war es nicht mehr als eine Bauernkate. Es gab weder fließendes Wasser noch eine Küche, die diesen Namen verdient hätte. Wenn es stark regnete, lief das Regenwasser aus dem Garten ins Haus, und an wolkigen Tagen drang nur wenig Licht herein. Das grüne Dämmerlicht verlieh dem Wohnzimmer einen höhlenartigen Charakter und doch liebte Virginia dieses urige Gebäude mit den niedrigen Deckenbalken und schiefen Steinböden, ganz wie einen schrulligen Gefährten, an dessen Schulter sie sich lehnen konnte, wenn der Trubel Londons sie allzu sehr ermüdete.

Sie griff nach dem dicken Buch, das auf dem Tisch neben ihrem Sessel bereitlag. Ulysses. Vor vier Jahren hatte Leonard versucht, den Roman des Iren James Joyce in der Hogarth Press zu veröffentlichen. Das Werk war jedoch zu umfangreich gewesen, um es selbst zu drucken, und er hatte niemanden finden können, der den Druck übernehmen wollte. Inzwischen war Ulysses in Amerika erschienen. Sie hatte ihn seinerzeit angelesen und für obszön und langweilig befunden, doch nun, da alle Welt darüber sprach, konnte sie sich nicht erlauben, ihn nicht zu kennen. Es war eine qualvolle Lektüre, doch immerhin blitzte hier und dort Schönheit auf, und darauf kam es an. Aus dieser Schönheit würde sich Mrs Dalloway nähren und im Stillen zur Reife gelangen. Schon jetzt spürte Virginia, wie sie ans Licht drängte, ungehalten über die unablässigen Störungen, die den Prozess ihrer Geburt bremsten. Eine Frau, die ein Kind gebar, zog sich mit ihren Geburtshelfern von der Welt zurück. Genauso würde sie es halten in den nächsten beiden Monaten. Nur sie und Mrs Dalloway und die stille Präsenz ihrer beiden Geburtshelfer: Leonard und Monks House. So würde es gehen.

* * *

Charleston Farmhouse, Firle, Sussex, 26. August 1922

»Es wird nicht regnen. Es regnet nie, wenn du behauptest, es würde bald regnen.«

Der böige Ostwind wehte Clives Worte von jenseits der Gartenmauer zu Virginia und Leonard herüber, die sich auf dem Feldweg Charleston Farmhouse näherten. Heute hatten sie zum ersten Mal den Bus bestiegen, der neuerdings zwischen Rodmell und Lewes verkehrte und die Bewohner Charlestons mit der Zivilisation verband. Hier wohnte Virginias Schwester Vanessa seit Kriegstagen in einer harmonischen Ménage-à-trois mit Duncan, dem Vater der gemeinsamen Tochter Angelica, und Clive, Vanessas nach wie vor rechtmäßigem Ehemann und Vater von Julian und Quentin. Clive allerdings kam meist nur am Wochenende nach Charleston. Er lebte überwiegend in Bloomsbury am Gordon Square.

Weder Vanessa noch Duncan waren über die neue Haltestelle sonderlich erfreut, für Virginia jedoch bedeutete die Buslinie eine erhebliche Zeitersparnis, wenn sie ihre Schwester besuchen wollte, und mit der Zeit geizten Virginia und Leonard ebenso wie mit Geld. Zudem durfte sie sich nicht anstrengen, wie sie seit ihrem gestrigen Arztbesuch wusste. Die Ärzte stocherten wieder einmal im Dunkeln, behaupteten nun, die letzte Grippe habe Bakterien in ihrer Lunge hinterlassen, und verordneten Bettruhe. Wasser auf Leonards Mühlen. Aber sie weigerte sich, noch mehr ihrer wertvollen Lebenszeit im Bett zu verbringen. Ein Streit war darüber entbrannt, ob sie heute zu Vanessa zum Tee gehen sollten oder nicht. Virginia hatte den Sieg davongetragen und Leonard war verstimmt.

In diesem Augenblick erschien Quentins blonder Schopf über dem Rand der Gartenmauer und verschwand sofort wieder.

»Sie sind da!«, schrie Quentin, ein Knacken war zu hören und ein satter Plumps.

»Ich habe dir gesagt, du sollst nicht immer auf die Mauer klettern«, ertönte Clives ungehaltene Stimme. »Eines Tages brichst du dir noch ein Bein.«

Leonard öffnete die kleine Pforte und Virginia trat in den verwunschenen Garten. Sofort ebbte der Wind ab und die bienendurchsummte Wärme Charlestons umfing sie. »Er ist schon Hunderte Male da oben gewesen, ohne sich ein Bein gebrochen zu haben«, sagte sie laut. »Immerhin hat er das Glück, die körperliche Agilität seiner Mutter geerbt zu haben.«

Quentin hatte sich inzwischen vom Boden aufgerappelt und klopfte seine Hose sauber. Mit seinen elf Jahren reichte er Virginia inzwischen bis zur Schulter. Sie zeigte auf ihre Wange und Quentin platzierte einen schmatzenden Kuss auf die angewiesene Stelle.

»Clive will den Tee draußen einnehmen, aber Mama sagt, es regnet gleich.«

Leonard blickte zum Himmel und nickte. »Bestimmt wird es regnen. Es riecht schon danach.«

Sie wanderten über die von Unkraut überwucherten Pflastersteine zur Terrasse vor dem Haus, wo Clive mit einem Buch in seinem angestammten Liegestuhl saß.

»Wird es nicht«, sagte er. »Du trägst die Feuchte von Monks House in den Kleidern. Das ist es, was du riechst.«

Clive war noch nie besonders sportlich gewesen, mit fortschreitendem Alter jedoch zog er das gesellige Glas Wein und ein gutes Essen jeder körperlichen Ertüchtigung vor, und um seine Mitte herum hatten sich einige überflüssige Pfunde angesammelt. Er machte Anstalten, sich zu erheben, doch Virginia winkte ab.

»Bleib sitzen, nicht dass die ungewohnte Leibesübung zum Ruin dieses gebrechlichen Sitzmöbels führt.«

»Ich sehe, deine Gattin ist in bester Stimmung«, sagte Clive zu Leonard, der sich im Stuhl neben ihm niederließ.

»Die Gattin hat einen erfolgreichen Morgen hinter sich«, sagte Virginia und bückte sich, um ein paar verwelkte Blüten abzuknipsen. Keiner der Bewohner von Charleston fühlte sich dazu berufen, dem Wildwuchs der Sträucher, Büsche und Rankgewächse Einhalt zu gebieten, die den Garten im Sommer in ein grünes Labyrinth verwandelten. Nur ein schmaler blühender Streifen vor der Terrasse erweckte den Eindruck einer halbherzigen Pflege, die vor allem die zahlreichen Besucher Charlestons ihm angedeihen ließen. Insbesondere Maynard Keynes, Duncans Ex-Liebhaber und Freund aus alten Bloomsburytagen, widmete sich mit seiner ihm eigenen Akribie dem Unkraut, das zwischen den Pflastersteinen wucherte, doch er schien länger nicht da gewesen zu sein. In der Zeit, als er in seinem Zimmer im Obergeschoss von Charleston Die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages geschrieben hatte, waren die Terrassen und gepflasterten Wege noch blitzsauber und frei von Unkraut. Er hatte als Vertreter des Schatzkanzlers an der Versailler Friedenskonferenz teilgenommen und als Einziger gegen die harschen Bedingungen gekämpft, die Deutschland nach Kriegsende auferlegt werden sollten. Als er sich mit seiner Meinung nicht durchsetzen konnte, hatte er die Friedenskonferenz unter Protest verlassen, seinen Posten im Schatzamt gekündigt und sich zum Schreiben in Charleston verschanzt. Jetzt, mit Mitte vierzig, war Maynard berühmt und reich, jonglierte mit Aktien ebenso mühelos wie mit seinen unterschiedlichen Posten in Politik, Wirtschaft und Kultur, und in seinem Haus am Gordon Square in London gingen Herzöge und Premierminister genauso ein und aus wie homosexuelle Schauspieler und russische Balletttänzerinnen. So berühmt würde Virginia ganz sicher niemals sein, schon allein weil ihr die Zeit dazu fehlte. Sie war einfach zu oft krank.

»Hast du also geschrieben?« Vanessa trat hinter einem Busch hervor, an der einen Hand die kleine Angelica, ihre Jüngste, und in der anderen einen Korb reifer Pflaumen. Vanessa trug ihre übliche Charleston-Aufmachung, ein blaues, verwaschenes Baumwollkleid, das an den Schläfen schon leicht ergraute Haar unter einem roten Kopftuch versteckt und an den Füßen die einfachen Römersandalen, die sie von ihrer letzten Reise nach Südfrankreich mitgebracht hatte. Je weniger Aufhebens Vanessa um ihr Äußeres machte, umso schöner erschien sie Virginia. Puder und Lippenstift wären im Gesicht ihrer Schwester vor Neid erblasst. Vanessa war alles, was sie selbst nicht war, sie war die Leib gewordene Definition des Wortes Frau.

»Ich habe mit Worten gepuzzelt und um Sätze gefeilscht. Wenn du das schreiben nennen möchtest?«, sagte Virginia und streckte die Arme nach Angelica aus, doch die Vierjährige rannte hinter ihrem Bruder Quentin her, der in den Tiefen des Gartens verschwand.

»Ts«, machte Virginia. »Womit habe ich eine derartige Missachtung verdient?«

»Quentin hat versprochen, mit ihr zu angeln«, sagte Clive. »Da musst du schon mit Spannenderem aufwarten, als mit einem Kuss.«

Vanessa legte ihr eine Hand auf die Stirn. »Du siehst fiebrig aus, liebe Schwester. Oder hast du einen Sonnenbrand?« Ohne ihre Antwort abzuwarten, fuhr sie fort: »Wir sollten den Tee drinnen einnehmen. Es regnet gleich.«

»Es wird nicht regnen«, sagten Clive und Virginia gleichzeitig.

Vanessa hob nur die Brauen und machte Anstalten, ins Haus zu gehen.

»Virginia weigert sich, ihre Temperatur zu messen«, sagte Leonard schnell. »Sie …«

Virginia ließ ihn nicht ausreden. »Sind die Pflaumen alle für uns? Ich werde Bauchkrämpfe bekommen und vor Blähungen platzen. Du weißt doch, dass ich nicht widerstehen kann.«

»Dann zügle dich und lass Leonard ein paar übrig.«

»Bei Pflaumen kann sie sich genauso wenig zurückhalten wie mit der Arbeit«, sagte Leonard. »Und um deine Frage von eben zu beantworten: Ja, sie hat Fieber, und das seit mehreren Wochen.«

Vanessa blinzelte, als müsse sie die Gedanken in ihrem Kopf erst neu sortieren, dann stemmte sie die Hände in die Hüften. »Wieso weiß ich davon nichts?«

Virginia sah Leonard stirnrunzelnd an. »Üblicherweise bin ich es, die Geheimnisse ausplaudert.«

»Ein Geheimnis?«, ertönte Duncans Stimme aus einem Fenster im ersten Stock. »Wartet!« Virginia sah eine Hand herunterwinken, dann lautes Poltern auf der Treppe und kurz darauf stolperte Duncan mit wehendem, farbfleckigem Malkittel aus dem Haus, das Haar zerzaust und die Hose so tief auf den Hüften, dass sie auf seinen bloßen Füßen Falten schlug.

»Wenn du dir vor lauter Neugier den Hals auf der Treppe brichst, verrate ich dir nie wieder ein Geheimnis«, sagte Virginia. »Und ich muss dich enttäuschen. Es gibt keines.«

Direkt hinter Duncan trat die Köchin mit einem Teetablett auf die Terrasse. Stühle wurden gerückt, ein Tisch herbeigezogen und erneut ausgiebig über die Frage diskutiert, ob es regnen würde oder nicht.

»Nun sag schon. Was hat das mit deinem Fieber auf sich«, fragte Vanessa, als schließlich jeder mit Tee und einem Sitzplatz versorgt war.

»In Bezug auf meine Gesundheit hat Leonard einen Hang zur Dramatisierung. Meine Arbeitstemperatur ist minimal höher als die der gewöhnlichen Britin. Das ist alles.«

Leonard hatte die Fingerspitzen aneinandergelegt und blickte streng. »Der Körper einer gewöhnlichen Britin muss sich auch nicht gegen Pneumobazillen und einen zu hohen Puls zur Wehr setzen«, sagte er. »Und wenn er es muss, dann hütet die gewöhnliche Britin das Bett.«

»Ich verbringe sechzig Prozent meiner Zeit im Bett, wenn ich dich daran erinnern darf.«

»Pneumobazillen?« Vanessa sah Virginia an, als habe sie sich die Bazillen aus purer Nachlässigkeit zugezogen.

»Ein Erreger, der Entzündungen in der Lunge …«

»Das weiß ich«, unterbrach Vanessa sie. »Leonard hat recht, mit einer Lungenentzündung gehörst du ins Bett.«

»Ich habe keine Lungenentzündung. Es ist eine Verschwörung, ein Vorwand, um mich von meiner Arbeit abzuhalten. Und vom Leben.«

»Sie will immer mehr, als ihr guttut«, sagte Leonard an Vanessa gewandt. »Wenn es nach mir ginge, wären wir heute nicht hier.«

»Wenn es nach dir ginge, würden wir deine Frau gar nicht mehr zu Gesicht bekommen«, brummte Clive. Leonards Fürsorge und sein Bestreben, Virginia von dem Trubel fernzuhalten, der sowohl in Bloomsbury als auch in Charleston herrschte, waren Clive ein Dorn im Auge. »Ich finde, Virginia sieht aufgekratzt und blendend aus.«

Virginia erhob sich halb und deutete einen Knicks an. »Wenigstens einer, der auf meiner Seite steht«, sagte sie. »Was täte ich nur ohne dich, liebster Schwager?«

Seit Clive in Mary Hutchinson eine neue Liebe gefunden hatte und er seine unerwiderte Liebe zu ihr, Virginia, verwunden zu haben schien, war ihr Umgang miteinander wieder vertrauter geworden. Trotz allem sah Clive in Leonard immer noch den Rivalen, der ihm das Vorrecht streitig machte, ihr Talent als Autorin als Erster erkannt und gefördert zu haben.

»Deine Worte beweisen wieder einmal, wie verblendet du im Hinblick auf Virginia bist«, sagte Vanessa.

»Willst du etwa abstreiten, dass sie zauberhaft aussieht mit ihren geröteten Wangen?«

Vanessa rollte mit den Augen und Virginia zog eine Grimasse. Ihr war das Gerede über ihr Aussehen beinahe ebenso zuwider wie die Diskussion über ihren Gesundheitszustand. Sie fühlte sich längst nicht so gut, wie sie vorgab, und es war nur die tiefsitzende Furcht, ihr Leben vom Krankenlager aus vorbeiziehen zu sehen, die sie jeden Morgen aus dem Bett trieb. Sie konnte nicht zulassen, dass ein paar lächerliche Bakterien ihr verwehrten, endlich ein erfülltes Leben in geistiger Gesundheit zu führen, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, umgeben von inspirierenden Menschen, die sich für das interessierten, was sie schrieb. Sie hatte so hart dafür gearbeitet, nun wollte sie die Früchte auch ernten.

»Hast du Jacobs Zimmer inzwischen durchgelesen?«, fragte sie Clive. Der Roman würde zwar erst im Oktober erscheinen, aber sie hatte ihm eine Abschrift des Manuskripts gegeben und konnte kaum erwarten, seine Meinung zu hören. Wenn sie ihr auch nicht ganz so viel bedeutete wie die Leonards, so schätzte sie sein Urteil doch immer noch sehr.

Clive stellte seine Tasse auf dem Boden ab und richtete sich im Liegestuhl auf. »Ich habe dein Werk nicht nur gelesen, meine liebe Schwägerin«, sagte er feierlich. »Ich habe es eingeatmet!«

Virginia verbarg ein Lächeln hinter dem Rand ihrer Teetasse. »Und? Denkst du, es ist die Druckerschwärze wert?«

»Es müsste in Gold gedruckt werden, nur so wäre es deiner Genialität würdig.«

»O Clive, bitte, hör auf mit diesen Übertreibungen. So kann ich dich nicht ernst nehmen.«

»Ich habe Lady Sackville-West das Manuskript aufs Wärmste ans Herz gelegt. Du musst sie unbedingt kennenlernen. Sie wird dir gefallen.«

»Gib nicht schon wieder mit deinen adeligen Freundinnen an«, stöhnte Vanessa. »Man sollte meinen, du bist auf dem Weg in eine neue Affäre.«

Clive lachte schallend. »Mit der Sackville-West? Einen sonderbaren Geschmack traust du mir zu.«

»Wieso? Ist sie hässlich?«, fragte Virginia.

»Ganz und gar nicht! Sie ist … sagen wir: eigenwillig. Als Frau nicht ganz nach meinem Geschmack. Aber eine hochinteressante Person.«

»Sie ist reich. Mit den allerbesten Verbindungen. Das ist es, was ihn interessiert«, sagte Vanessa spöttisch. »Außerdem hat sie geheiratet und heißt ganz profan Mrs Nicolson. Dass sie sich mit dem Titel ihres Vaters schmückt, ist purer Dünkel.«

»Wenn sich die Linie meiner Vorfahren bis auf Wilhelm den Eroberer zurückverfolgen ließe, würde ich mir meinen Titel auf die Stirn tätowieren lassen«, erwiderte Virginia. Sie wusste nur wenig über die Sackville-Wests, und dieses wenige ging auf den aufsehenerregenden Erbschaftsstreit um das 1460 erbaute Schloss Knole in Kent zurück. Vor einigen Jahren waren dazu sensationsheischende Schlagzeilen durch die Presse gegangen. Das Schloss hatte einst der Tudorkönigin Elisabeth I. gehört, die es ihrem Neffen, Thomas Sackville, schenkte. Virginia erinnerte sich noch gut an den Aufschrei der Moralapostel, als bekannt wurde, dass Vita Sackville-Wests Mutter die Frucht einer unehelichen Affäre des alten Lord Sackville mit einer spanischen Tänzerin war. »Warum ist sie nicht nach deinem Geschmack?«, fragte sie Clive. »Sie hat doch eine herrlich verruchte Herkunft. Ist sie vielleicht fett?«

»Nein, meine Liebe, sie ist alles andere als fett und hässlich. Sie ist groß, schlank und beeindruckend. Und sie ist Schriftstellerin.«

»Sehr erfolgreich, wie man hört«, warf Leonard ein. »Einen Bestseller hat sie auch schon. Geht gerade in die dritte Auflage.«

»So? Hört man das? Nun, ich habe es noch nicht gehört«, sagte Virginia spitz. Sie griff einen Löffel und rührte in ihrem Tee, obgleich sie ihn heute schwarz trank. Alle Augen waren auf sie gerichtet und sie hätte sich am liebsten hinter den Büschen versteckt. Schnell sagte sie: »Du bist also nicht verliebt in die Sackville-West, obwohl sie beeindruckend, groß, schlank und erfolgreich ist. Und auch noch Schriftstellerin. Das verstehe ich nicht.«

Clive zwinkerte ihr zu. »Ich verliebe mich nicht in jede schöne Frau. Nur in ganz besondere.«

Leonard räusperte sich und Duncan stieß Clive in die Seite. »Du flirtest mit der falschen Frau.«

»Oh, das ist sein größtes Talent«, sagte Vanessa.

Virginia kicherte und Leonard blickte zum Himmel. »Es regnet«, merkte er an und wies auf einige dunkle Sprenkel auf dem verwitterten Holztisch.

»Es regnet nicht«, widersprach Clive. »Das war ein Vogel.«

In diesem Augenblick brach der Himmel auf und aus tiefschwarzen Wolken prasselte der Regen auf sie nieder. Innerhalb von Sekunden liefen ihre Teetassen über, und bis sie sich ins Haus retten konnten, waren sie alle bis auf die Haut nass.

2. Kapitel

Long Barn, Weald, Kent, Anfang November 1922

Vita legte die Spitzen von Daumen und Zeigefinger aneinander, steckte sie in den Mund und pfiff. Sofort ließen ihre beiden Elchhunde, Canute und Freya, von der Jagd nach einem flüchtenden Reh ab und rannten auf sie zu.

»Keine Zeit für Vergnügungen heute. Ich muss schreiben«, erklärte sie den Hunden, die mit wedelnden Schwänzen vor ihr stehen blieben und sie erwartungsvoll ansahen. Mit weit ausgreifenden Schritten querte sie das Feld, das an ihren Landwohnsitz Long Barn angrenzte, Canute und Freya dicht an ihren Fersen.

Long Barn lag nur ein paar Meilen von ihrem geliebten Schloss Knole entfernt. Es war ein uraltes Haus, vermutlich älter noch als Knole, aber natürlich längst nicht so prachtvoll. Vita liebte es aufgrund seiner Abgeschiedenheit und seines ehrwürdigen Alters. Da Harold meist auf irgendeiner Mission in der Welt unterwegs war, lebte sie hier zum größten Teil allein mit den Hunden und dem Dienstpersonal. Manchmal bekam sie Besuch, meist von Dottie, der reichen Erbin des Earl of Scarborough, die leider etwas anstrengend war. Dottie, oder Dorothy, wie sie eigentlich hieß, betete sie an und versuchte immer wieder, Vita zu verführen. Doch so amüsant Dottie sein konnte, sexuell reizte die blonde, anämische Freundin Vita nicht genug, um eine Liaison mit ihr zu beginnen. Hätte Dottie damals während der Affäre mit Violet Trefusis nicht so unerschütterlich zu ihr gehalten, würden sie vermutlich längst getrennte Wege gehen. So aber gehörte Dottie inzwischen beinah zum festen Inventar ihres häuslich gewordenen Lebens als Schriftstellerin und Ehefrau des erfolgreichen Diplomaten Harold Nicolson. Des überwiegend abwesenden Diplomaten Harold Nicolson, um genau zu sein. Zurzeit weilte er gerade in Lausanne, bei irgendeiner Konferenz. Als Diplomatengattin gehörte sie eigentlich an seine Seite, doch wenn es etwas gab, das tiefer wurzelte als ihre Sehnsucht nach Harold, dann war es die Liebe zu dem Stückchen Erde, auf dem sie jetzt dahinschritt. Es gehörte nicht mehr zu den Ländereien Knoles und doch war es dieselbe Landschaft, der Wald, die Felder und das Gefühl grenzenloser Freiheit, das sie auf ihren Streifzügen durch die Gegend stets beflügelte. Harold wusste das und respektierte es – und dafür liebte sie ihn umso mehr.

Auf dem silbernen Tablett für die Post in der Halle lag ein Päckchen. Es war von Clive Bell. Sie hatte den charmanten und jovialen Bell bei einem Dinner in der Londoner Wohnung der Hutchinsons kennengelernt. Harold kannte St. John Hutchinson schon lange und schätzte ihn sehr, Vita jedoch mochte seine Ehefrau Mary deutlich lieber als den steifen St. John. Mary bewegte sich im Dunstkreis von Bloomsbury, was per se dafür sprach, dass sie keine dieser anstrengenden Politikergattinnen war, die den Sinn ihrer Existenz in der Förderung der Karriere ihres Mannes sahen. Mary Hutchinson umgab eine Aura des Geheimnisvollen, die Vita zu gerne erkundet hätte. Es war ihr nicht verborgen geblieben, dass Mary und Clive eine Affäre miteinander hatten, aber ihr Instinkt sagte Vita, dass Mary hinter ihrer schönen Fassade noch weitere Geheimnisse versteckt hielt.

Vita löste die Paketschnur und wickelte das Papier ab. Es war ein Buch. Jacobs Zimmer, las sie, von Virginia Woolf. Clive war ein großer Verehrer dieser Mrs Woolf und hatte sie beinahe genötigt, ihre Werke zu lesen. Vita hatte wenig Zeit zu erübrigen und für einen ganzen Roman von einer weitgehend unbekannten Schriftstellerin fehlte ihr die Geduld, also hatte sie die Kurzgeschichten gelesen, die in Mrs Woolfs eigenem Verlag erschienen waren. Sie fand sie rätselhaft, wenn auch von beeindruckender sprachlicher Schärfe. So hatte sie es Clive gegenüber formuliert, und er glaubte nun offenbar, sie sei eine Verehrerin der Woolf. Sie blätterte in dem Buch und ein Brief fiel zu Boden.

»Verehrte Mrs Nicolson,

ich möchte Ihnen die Lektüre dieses Romans meiner Schwägerin Virginia Woolf sehr ans Herz legen. Er ist gerade frisch erschienen und gehört, wie ich finde, unbedingt in Ihr Buchregal. Darf ich Ihnen darüber hinaus vorschlagen, zusammen mit Mr und Mrs Woolf am 4. Dezember in meinem Hause am Gordon Square zu dinieren? Mrs Woolf brennt darauf, Sie kennenzulernen.

Ergebenst

Ihr Clive Bell

Die Woolf wollte sie also kennenlernen. War das nun ein Grund zur Freude oder eher zum Fürchten? Laut Clive Bell war die Dame ein Genie, und Mary Hutchinson hatte Virginia Woolf als »die klügste Frau, die ich kenne« bezeichnet. Sie sei allerdings manchmal ein wenig verrückt. Vita hatte weder gegen verrückte noch gegen kluge Frauen etwas einzuwenden, aber hochintellektuelle Menschen schüchterten sie meist ein. Außerdem müsste sie bis zu dem Treffen mit ein paar klugen Gedanken zu Jacobs Zimmer aufwarten, doch bis zum 4. Dezember blieb nicht mehr viel Zeit. Glücklicherweise war das Buch nicht so dick wie ihre eigenen Romane. Mit den Manuskriptseiten der Geschichten, die Vita in ihrem knapp dreißigjährigen Leben schon geschrieben hatte, könnte sie vermutlich sämtliche dreihundertfünfundsechzig Zimmer von Knole tapezieren. Das meiste davon war wertloses Zeug, Phantastereien über Prinzen und Prinzessinnen, leidenschaftliche Liebesabenteuer und höfische Intrigen. An guten Tagen konnte sie bis zu zwanzig Seiten schreiben, gefesselt von ihren Ideen, versetzt in eine bunt schillernde Welt fern ihrer eigenen. Doch nur ein Bruchteil von dem, was sie seit Jugendtagen geschrieben hatte, war veröffentlicht – und das war gut so. Sie schrieb jedoch auch Gedichte, für die sie sich weit weniger schämen musste. Immerhin wurden sie in renommierten Zeitschriften besprochen und hatten ihr zur Aufnahme in das Komitee des PEN-Clubs verholfen. Ob das helfen würde, ihr die Befangenheit gegenüber diesem Genie zu nehmen? Wohl kaum.

Sie griff nach einem Apfel und wanderte mit dem aufgeschlagenen Buch hinüber in ihr Arbeitszimmer. Die ersten Zeilen waren vielversprechend. Eine schreibende Frau, eine Bucht in Cornwall, grotesk verzerrt von einem Tränenschleier, ein Tintenklecks, der sich ausbreitet, so begann es. Eine eigentümliche Art, einen Roman zu beginnen, dachte Vita. Aber wieder war da in den wenigen Zeilen diese sprachliche Schärfe, die dargestellte Szene wie durch ein Brennglas betrachtet. Der Geist dieser Mrs Woolf musste ein besonderer sein, wenn er solche Sätze schuf.

Vita legte das Buch beiseite. Sie würde es später lesen, jetzt musste sie schreiben. Ihr Roman, Grey Weathers, stand kurz vor der Vollendung. Es war eine Dreiecksgeschichte, wie sie sie oft geschrieben hatte. Diesmal allerdings standen die Figuren ihr näher als üblich. Die Frauenfigur Clare war maskulin und mit einem Hang zum sinnlichen Abenteuer, Clares Ehemann ein Harold-Typ, kultiviert und mit ausgeprägten weiblichen Zügen, Clares verbotener Liebhaber ein Zigeunertyp. In Grey Weathers ließ Vita ihre Heldin das tun, was sie selbst mit Violet nicht gewagt hatte: fliehen und ihre verbotene Liebe ausleben.

Violet. Sie hatte angerufen. Sie sei in London, verzehre sich noch immer nach ihr. Zum Glück war Dottie in jenem kritischen Augenblick zur Stelle gewesen und hatte sie davor bewahrt, sich mit Violet zu treffen. Zu gefährlich. Noch zwei Jahre nach ihrem gescheiterten Fluchtversuch aus ihrem Leben als brave Ehefrau und dem vernichtenden Ende ihrer Affäre vermochte Violets Stimme Vitas Eingeweide in Aufruhr zu versetzen und Julian wiederzuerwecken. Sie hatte ihn längst tot geglaubt, doch seit diesem Anruf wusste sie: Julian war unzerstörbar. Grey Weathers sollte helfen, ihn unschädlich zu machen, indem sie ihn, in Tinte gelöst, auf viele Manuskriptseiten verteilte. Nur so konnte sie Harold die Ehefrau und ihren beiden Söhnen die Mutter sein, die sie sein wollte. Es war ein hartes Stück Arbeit, der einzige Weg zu überleben.

Vita schrieb schnell, und ohne abzusetzen. Früher als erwartet hatte sie ihr Tagespensum von fünfzehn Seiten erreicht und legte den Federhalter beiseite. Sie las, was sie geschrieben hatte, und nickte zufrieden. Dann lehnte sie sich in ihrem Stuhl zurück und ihr Blick fiel wieder auf den Roman von Mrs Woolf. Zögernd schlug sie die erste Seite auf, las die Eingangszeilen, weiter bis zum Ende der Seite und schließlich das ganze Kapitel. Nie zuvor hatte sie etwas Vergleichbares gelesen. Mrs Woolfs Zeilen vibrierten. Vita konnte nicht genau sagen, woran es lag, aber eines stand fest: Im Vergleich zu dieser Mrs Woolf war sie eine Stümperin.

Sie würde Clive bitten, einen späteren Termin vorzuschlagen, dann bliebe ihr genügend Zeit, das Buch zu lesen und vielleicht die Furcht vor dieser Geistesgröße zu überwinden.

* * *

Hogarth House, 14. Dezember 1922

Die Presse ratterte und der Geruch von Druckerschwärze und Papier umfing Virginia, als sie zu Leonard in den Druckraum trat. Sie waren zum Dinner bei Clive eingeladen, zusammen mit Mrs Nicolson, oder Sackville-West, wie sie sich nannte. Clive behauptete, die Sackville-West wolle sie unbedingt kennenlernen. Ihm schien sehr daran gelegen, seine neue Freundin in ihren Kreis einzuführen. Nun denn. Eigentlich hätte sie den heutigen Abend lieber mit Lesen verbracht. Trotz aller guter Vorsätze gelang es ihr nicht, die vielen gesellschaftlichen Aktivitäten einzuschränken, und ihr Terminkalender in diesem Herbst war voller gewesen denn je. Sie war jedoch auch zufrieden und erfüllt wie nie zuvor in ihrem Leben. Das trug wohl dazu bei, dass die lästigen Bazillen in ihrem Körper sich endgültig von ihr verabschiedet hatten. Sie war gesund. Möge es doch nur für immer so bleiben!

Es war schon später Nachmittag und Leonard sollte sich umziehen und die Reinigung der Presse Ralph Partridge, ihrem Mitarbeiter, überlassen, doch Ralph war nirgends zu sehen.

»Es ist Viertel vor sieben«, rief Virginia über das Rattern hinweg.

»Ich weiß, wie spät es ist.«

»Wo ist Ralph.«

»Nicht hier.«

»Aber er sollte hier sein.«

»Natürlich sollte er hier sein.«

»Und warum ist er es nicht?«

Leonard hielt mit dem Treten des schweren Pedals der Presse inne und es wurde still. Er sah sie nicht an, als er sagte: »Weil ich ihn gebeten habe, zu gehen.«

Virginia fühlte einen Moment des Schwindels. »Du hast ihn entlassen?«, fragte sie. »Aber …«

Leonard drehte sich zu ihr um. Er hatte tiefe Schatten unter den Augen. Tag für Tag stand er stundenlang an der Presse, packte Pakete, schrieb Lieferscheine, nahm Bestellungen an und reinigte am Abend die Presse für den nächsten Morgen. Einen Großteil dieser Tätigkeiten sollte eigentlich Ralph übernehmen, doch Ralph ließ sich ungern zu solch niederen Arbeiten herab. Vor allem die wichtigen Reinigungsarbeiten überließ er grundsätzlich Leonard, dafür entwarf er große Zukunftspläne für die Hogarth Press. Erst kürzlich hatten Leonard und sie ein lukratives Kooperationsangebot von Heinemann, einem großen Verlagshaus, erhalten, das sie hochmütig abgelehnt hatten. Sie wollten unabhängig bleiben und sich nicht den Vorgaben eines profitorientierten Unternehmens unterordnen müssen. Ralph jedoch war über ihre Entscheidung verärgert, er wollte expandieren, mehr verdienen und möglichst wenig arbeiten.

»Ich habe ihm gesagt, dass wir ab Januar eine neue Vollzeitkraft brauchen. Und dass ich nicht gewillt bin, ihn zu bezahlen, wenn ich doch die ganze Arbeit allein machen muss.«

»Daraufhin hast du ihn entlassen.«

»So habe ich es nicht formuliert, aber da er kommentarlos gegangen ist, hat er es vermutlich so aufgefasst.«

»Du liebe Güte«, sagte Virginia. »Das wird Lytton aber nicht gefallen.«

Ralph war nicht nur der einzige Mitarbeiter, den sie hatten, er war auch der Ehemann der Künstlerin Dora Carrington, die unsterblich in Lytton Strachey verliebt war, ihren guten alten Freund aus Bloomsbury-Tagen. Lytton und Dora, die alle nur Carrington nannten, hatten sich während des Krieges bei einer von Vanessas Wochenendgesellschaften in Asheham House kennengelernt. Lytton hatte sie bei einem Spaziergang aus einer verwegenen Laune heraus geküsst. Um sich zu rächen, war Carrington nachts mit einer Schere in sein Zimmer eingedrungen, um ihm den Bart abzuschneiden. Bevor sie jedoch ihr Vorhaben in die Tat umsetzen konnte, öffnete Lytton die Augen und hielt ihre Hand fest. Da war es um sie geschehen. Als Lytton einige Jahre später Ralph kennenlernte, verliebte der sich in Carrington, Lytton verliebte sich in Ralph und Carrington wiederum war nicht bereit, Lytton aufzugeben. Inzwischen hatten Carrington und Ralph geheiratet und lebten zusammen mit Lytton in einem Landhaus fernab von London, in einer – so schien es – harmonischen Symbiose aus Liebe, Kunst und Gelehrsamkeit. Es war Lytton gewesen, der ihnen Ralph als Mitarbeiter ans Herz gelegt hatte.

»Lytton, Lytton! Es ist mir gleich, was Lytton sagt. Ich bin es leid, hinter diesem halbgaren Stutzer herzuräumen!«

Damit setzte Leonard die Presse wieder in Gang und Virginia konnte nur kopfschüttelnd den Raum verlassen. Es sah nicht danach aus, dass sie heute ausnahmsweise einmal pünktlich zu ihrer Dinnereinladung erscheinen würden.

In diesem Jahr waren in der Hogarth Press insgesamt neun neue Titel erschienen, darunter mehrere Kurzgeschichten von russischen Erzählern, wie diese Erzählung von Dostojewski, die Leonard gerade druckte. Im Oktober war die erste Auflage von Jacobs Zimmer frisch gedruckt im Hogarth House angeliefert worden. Das Werk war zu umfangreich, um es mit ihrer Minerva zu drucken, und so hatte Leonard eine Druckerei beauftragt. Es war Virginias erster Roman, den die Hogarth Press selbst herausbrachte, und diesmal hatte ihr niemand in die mühevoll abgerungenen Sätze hineingepfuscht. So war auch die Krise ausgeblieben, in die sie vor Erscheinen der ersten beiden Romane bei Duckworth & Company, dem Verlag ihres Stiefbruders Gerald, gestürzt war. Gerald war nicht unglücklich, sie als Autorin zu verlieren. Das neue Werk sei ja doch recht experimentell und damit für das »breite Publikum« wenig geeignet. Seine Worte hatten ihr Befriedigung verschafft, auch wenn sie sicherlich nicht als Kompliment gemeint waren.

Über die Höhe der Erstauflage war zwischen Leonard und Virginia ein Streit entbrannt.

»Tausend Stück?«, hatte Virginia erschrocken ausgerufen, als Leonard ihr die Zahl nannte. »Das wird ein teures Kaminfeuer!«

»Es wird eine zweite Auflage geben, und eine dritte, warte ab.«

»Man wird ihn in der Presse zerreißen, und mehr als ein paar Hundert werden wir nicht verkaufen.«

»Möchtest du eine Wette abschließen?«

»Ich werde keine Wette mit dir abschließen, aber nicht, weil ich glaube, sie zu verlieren, sondern weil ich mir wünsche, dass du recht hast.«

Und Leonard hatte recht behalten. Achthundertfünfzig Exemplare waren verkauft, die zweite Auflage bereits im Druck. Auch die Nachfrage nach ihren anderen Titeln stieg kontinuierlich und die Arbeit war kaum noch zu bewältigen – wenn schon nicht gut mit Ralph, dann schon gar nicht ohne ihn.

Virginia blickte auf die Uhr und seufzte. Sie würden hoffnungslos zu spät zum Dinner erscheinen. Sie hätte absagen sollen. Nach einer eingebildeten Aristokratin, die vermutlich aus purer Langeweile Romane schrieb und nie auch nur einen Finger hatte krümmen müssen, um gut leben zu können, stand ihr heute gar nicht der Sinn. Aber nun war es zu spät.

Um kurz nach acht rannten Leonard und Virginia zur Underground-Station, Leonard noch in den Kleidern, die er den ganzen Tag getragen hatte, und mit tintenbeschmierten Händen. Virginia hatte die Zeit genutzt, um in ihrem winzigen Arbeitszimmer direkt neben dem Druckraum noch einige Aischylos-Passagen zu übersetzen, und darüber versäumt, ihren grauen Rock und die orangefarbenen Wollstrümpfe gegen etwas Eleganteres einzutauschen. Clive wäre heute hoffentlich ausnahmsweise so galant, über ihre nachlässige Aufmachung hinwegzusehen. Was die Sackville-West anlangte, so sollte sie nur sehen, dass sie, Virginia, im Unterschied zu ihr eine vielbeschäftigte Frau war, die für ihren Unterhalt ehrliche Arbeit leisten und sich die Zeit zum Schreiben hart erkämpfen musste.

Vor dem Haus am Gordon Square 50, wo Clive mittlerweile wohnte, stand ein silberner Rolls-Royce.

»Sie hätte den Wagen um die Ecke parken können«, merkte Virginia an.

»Gut, dass Lytton nicht eingeladen ist«, sagte Leonard. »Er würde sie verbal zerlegen.«

Virginia kicherte.

Clive öffnete selbst die Tür. »Je später der Abend …«, setzte er an, doch dann glitt sein Blick an Virginia herab und blieb an ihren orangefarbenen Strümpfen hängen.

»Sag es nicht!« Sie stieß ihm den Zeigefinger in die Brust und drückte ihm ihren Mantel in den Arm. »Und für unser Zuspätkommen darfst du dich bei Leonard bedanken.«

»Die Ungeduld ist groß.« Clive hatte sich gefangen. Er ließ ihr auf dem Weg nach oben den Vortritt und flüsterte ihr leise ins Ohr: »Du wirst mit Spannung erwartet.«

Mrs Sackville-West saß in einem Sessel, mit dem Rücken zur Tür, und so war das Erste, was Virginia an ihr wahrnahm, ihr langer Nacken. Sie trug das Haar kurz, beinah bis auf den Schulteransatz herunterbaumelnde Ohrringe und eine Perlenkette, die auf dem dunklen Flaum unterhalb des Haaransatzes silbrig schimmerte. Sie hielt den Kopf vollkommen gerade, den Nacken lang gestreckt, als trüge sie das Gewicht einer unsichtbaren Krone.

Clives Studienfreund Desmond McCarthy stand am Kamin und blickte ihr entgegen. Clive hatte Desmond vermutlich aufgrund seines großen Konversationstalents eingeladen, mit dem er den Gesprächsfluss jeder noch so steifen Dinnergesellschaft mühelos in Gang zu halten wusste. Wenn Desmond mit von der Partie war, gab es weder peinliche Stille noch belanglosen Small Talk. Sein vertrautes Gesicht zu erblicken, half Virginia über die kurzzeitige Verwirrung hinweg, die sie beim Anblick des Nackens von Mrs Sackville-West erfasst hatte.

»Hier kommt sie«, rief Desmond und schritt mit ausgebreiteten Armen auf sie zu. »Du weißt gar nicht, wie intensiv ich dein Kommen herbeigesehnt habe, liebe Virginia.«

»Wahrscheinlich knurrt dir der Magen und du verwechselst Sehnsucht mit Hunger«, entgegnete Virginia.

»Derart profane Bedürfnisse verspüre ich in deiner Gegenwart nicht.«

»Dann müssen wir uns dringend öfter sehen.« Sie blickte unverhohlen auf Desmonds Bauch, der an Umfang seit ihrer letzten Begegnung deutlich zugenommen hatte.

»Kummerspeck«, sagte Desmond gut gelaunt. »Reiner Kummerspeck, weil du dich in Bloomsbury so rar gemacht hast.«

»Daran ist Leonard schuld, wie auch an unserem Zuspätkommen.«

»Ich nehme alles auf mich«, sagte Leonard, der hinter ihr in den Raum getreten war. Er verbeugte sich formvollendet vor Mrs Nicolson, die sich eben aus ihrem Sessel erhoben und den Schlagabtausch mit leicht spöttischem Lächeln verfolgt hatte. Leonard hauchte ihr sogar einen Kuss auf die Hand. Virginia vermutete versteckte Ironie hinter seiner Geste, denn solch gestrige Gepflogenheiten waren in Bloomsbury verpönt. Das jedoch konnte die gute Mrs Nicolson zum Glück nicht ahnen, und so lächelte sie nur und sagte mit erstaunlich tiefer Stimme: »Ich freue mich, Sie beide kennenzulernen.« Dabei sah sie über Leonards noch immer geneigten Kopf hinweg und Virginia direkt in die Augen. Es war nur ein kurzer Moment, doch ihr Blick brachte Virginia aus der Fassung. Vielleicht war es das treusanfte Braun der großen Augen, das Virginia an ihre Terrierhündin Grizzle erinnerte und das in auffallendem Widerspruch zu der kräftigen, entschlossenen Kinnpartie, den breiten Schultern und der selbstbewussten Körperhaltung dieser Frau stand. Virginia registrierte einen leichten Anflug von Haarflaum über den Oberlippen von Mrs Nicolson und die volle, weibliche Brust unter ihrer Seidenbluse, in deren Ausschnitt die kostbare Halskette ruhte wie Perlen in einer Auster.

Clive hatte recht. Vita Sackville-West war eine beeindruckende Erscheinung.

Plötzlich kam Virginia sich klein und schulmädchenhaft vor. Unwillkürlich zog sie die Schultern nach vorne, krümmte den Rücken und wünschte sich, sie könne auf der Stelle in einer der Dielenritzen unter ihren Füßen verschwinden und so der Schmach entgehen, dieser glanzvollen, erfolgreichen Aristokratin in einem aus der Mode gekommenen grauen Rock und orangefarbenen Wollstrümpfen gegenüberzutreten. Sie gab sich jedoch einen Ruck, tat einen Schritt auf Mrs Nicolson zu und streckte ihr die Hand entgegen. Es überraschte sie selbst, wie fest ihre Stimme klang. »Woolf. Ich bin Virginia Woolf. Und sind Sie nun Mrs Nicolson oder doch eher Mrs Sackville-West?«

Im Mundwinkel der Angesprochenen zuckte es amüsiert, doch ihr Blick blieb ernst. »Das herauszufinden, überlasse ich Ihnen, liebe Mrs Woolf.«

3. Kapitel

Vita hatte sich diese Mrs Woolf ganz anders vorgestellt. Imposanter, selbstbewusster und nicht so verhuscht. Diese unscheinbare, schlecht gekleidete Person sollte die geniale Schriftstellerin sein, von der Clive so schwärmte? Was dachte sie sich nur dabei, derart scheußliche Wollstrümpfe zu tragen? Ob sie farbenblind war? Oder doch ein bisschen verrückt, wie Mary gesagt hatte?

Auf einen Schlag war Vitas Nervosität verschwunden und die Sorge, sich vor der klugen Mrs Woolf zu blamieren, machte ihrem mütterlichen Beschützerinstinkt Platz, denn Mrs Woolf schien eingeschüchtert zu sein. Nach ihrer kurzen Begrüßung blieb sie eine ganze Weile still und lauschte dem Gespräch, in das ihr Ehemann, Leonard, Vita verwickelt hatte. Vitas jüngster Roman Knole und die Sackvilles war beim renommierten Verlag Heinemann erschienen und Leonard berichtete, dass der Verlag ihnen für die Hogarth Press ein lukratives Kaufangebot unterbreitet hätte, welches sie jedoch ausgeschlagen hatten.

»Oh, aber warum denn?«, fragte Vita. »Das klingt doch nach einem sehr guten Geschäft.«

»Unser Ziel ist, gute Literatur zu machen und auch jungen Schriftstellern eine Chance zu geben. Das verträgt sich nicht mit Profitorientierung.«

»Sehr löblich«, sagte Vita. »Dann ist es also eine Liebhaberei?« Sie registrierte, wie Mrs Woolf einen schnellen Blick mit ihrem Mann wechselte und die Stirn runzelte.

»Nun«, sagte Mr Woolf. »Für eine Liebhaberei bereitet es zu viel Ärger.«

»Zu dumm.« Vita zückte ihr Zigarrenetui und bot beiden an, sich zu bedienen, doch sie lehnten ab. Sie entzündete sich selbst eine der dünnen Zigarren, die sie nur in Gesellschaft und mit Filterspitze ertragen konnte. Im Grunde rauchte sie nur, um ihren Händen etwas zu tun zu geben. »Ich bin nicht sicher, ob ich einer Liebhaberei, die Ärger bereitet, sehr zugetan wäre.«

»Sagen wir einmal so: Eine Liebhaberei, um derentwillen wir keinerlei Ärger in Kauf zu nehmen bereit sind, hat diese Bezeichnung nicht verdient.«

Vita nickte anerkennend. »Da ist vielleicht etwas dran, lieber Mr Woolf.«

»Es ist meine tiefste Überzeugung«, erwiderte dieser, und mit sardonischem Lächeln setzte er hinzu: »Ich bin sicher, dass auch Sie den Ärger nicht scheuen, den das Schreiben Ihnen gewiss oftmals bereitet.« Sein Blick flackerte hinüber zu seiner Frau, in deren Augen das Licht des Kronleuchters zu tanzen schien. Worüber amüsierten die beiden sich bloß?

»Schreiben und Ärger – das gehört für mich nicht zusammen«, sagte Vita bestimmt. »Es gibt kaum etwas, das ich mehr liebe.«

»Eine Liebhaberei im wahrsten Sinne des Wortes also?« Vita war überrascht, dass Mrs Woolf sich nun doch in das Gespräch einschaltete. Sie sah sie mit einem gewinnenden Lächeln an, das ihren provozierenden Worten jedoch nichts an Schärfe nahm.

Vita sog kräftig an ihrer Zigarrenspitze und blies den Rauch langsam über Mrs Woolfs Kopf hinweg. »Das ist es für mich vermutlich genauso wenig wie für Sie.«

»Ich liebe das Schreiben nicht«, sagte Mrs Woolf, diesmal ganz ohne Spott, vielmehr mit einer gequälten Intensität in der Stimme.

»Was Sie nicht sagen. Aber warum schreiben Sie dann?«

»Weil sie muss«, sagte Mr Woolf, nickte ihr kurz zu und ging dann hinüber zu Clive und Desmond, die ihr Gespräch aus der Distanz verfolgt hatten. Im Vorbeigehen berührte er die Hand seiner Frau, wie um ihr Trost zu spenden. Die Geste rührte Vita und der leise Anflug von Ärger über ihre Provokation löste sich im Nichts auf.

»Wollen Sie sich zu mir setzen, Mrs Woolf?«, fragte Vita und wies auf das Sofa. Diese schien zu überlegen, ob sich hinter der Frage ein Hinterhalt oder eine Doppelbödigkeit verbarg. Vita lachte. »Ich habe keinerlei Hintergedanken«, sagte sie mit einem Augenzwinkern. Es musste schrecklich anstrengend sein, hinter jedem Satz mehr zu vermuten, als auf den ersten Blick erkennbar war. Aber Vita hatte schon begriffen, dass dies eine der Besonderheiten dieser Bloomsbury-Leute war.

Clive nahm Mrs Woolf eine Antwort ab. »Es ist angerichtet«, rief er so laut, als wäre der Raum voller Menschen. »Wenn ihr mir ins Speisezimmer folgen wollt?«

Er platzierte Vita zwischen Leonard und Virginia, wie Vita sie bei sich nannte. Der Name Woolf passte ganz und gar nicht zu ihr. Sie wirkte vielmehr wie ein Reh, das im Unterholz nach ständig lauernden Gefahren wittert.

Während der Vorspeise überließ Vita es den Woolfs, Desmond und Clive, unterhaltsame Episoden aus dem inneren Bloomsbury-Zirkel zum Besten zu geben. Es ging um selbst geschriebene Theaterstücke, das entblößte Hinterteil von Lady Ottoline und irgendeine Kunstausstellung vor langer Zeit, die ein gewisser Roger Fry organisiert und damit das Establishment aufgestört hatte. Sie war sich gar nicht darüber bewusst gewesen, wie viel älter diese Leute waren. 1910! Das war das Jahr des Prozesses um das Erbe von Schloss Knole gewesen. Sie war damals gerade erst achtzehn, ein junges Ding, verliebt in ihre Schulfreundin Rosamond Grosvenor, umschwärmt von heiratswilligen Männern und umgarnt von Violet. Wie es ihr damals gelungen war, mit all diesen Liebschaften und so verschiedenen Facetten ihres Ichs zu jonglieren, war ihr ein Rätsel. Aufregend war das gewesen, aber auch anstrengend. Damals war Harold in ihr Leben getreten, ein Kamerad zunächst, ein Gleichgesinnter, ein wahrer Freund. Sie wünschte, er säße hier, ihr gegenüber, entspannt im Stuhl zurückgelehnt und lausche den Gesprächen mit seiner typischen zugewandten, wachen Art. Harold gab in jeder Gesellschaft eine gute Figur ab, wirkte nie fehl am Platz oder linkisch wie sie selbst allzu oft. Ihre Liebe zu ihm war ein hell strahlender Stern, während all ihre anderen Leidenschaften und Begierden schwül-dunklen Nächten glichen.

Gedankenverloren stützte Vita das Kinn auf und stellte sich vor, wie er ihr jetzt aufmunternd zuzwinkern würde.

»… Jacobs Zimmer unbedingt ins Französische übersetzen. Es würde garantiert ein Erfolg, denken Sie nicht auch, Mrs Nicolson?«, fragte in diesem Augenblick Desmond und hielt ihr eine Platte dampfenden Wildbratens unter die Nase.

Vita zuckte zusammen und verfing sich mit den Fingern in einem ihrer langen Perlenohrringe. Er löste sich und landete mitten auf dem Fleischteller.

»Quel malheur«, rief sie aus, fischte ihn mit der Gabel aus der Soße und hielt ihn Clive hin. »Wärest du so lieb?« Clive tauchte das Schmuckstück ungerührt in ein Wasserglas, während sie sich an dem Braten bediente. Inzwischen hatte sie ihre Gedanken sortiert und konnte auf die Frage antworten, ohne dass ihr jemand ihre Zerstreuung anmerken würde: »Es müsste ein sehr talentierter Übersetzer sein, um diesem außerordentlichen Werk gerecht zu werden.«

»Sie haben es gelesen?« Virginia schien überrascht.

»Mit großem Vergnügen.«

»Und fühlten Sie sich nicht gelangweilt?«

»Ich fühlte mich glänzend unterhalten.« Das war gelogen. Bei aller Bewunderung für Virginias Talent und Originalität hatte der Roman sie nicht in seinen Bann ziehen können. Wenn sie schon einen Roman las, dann wollte sie sich in der Geschichte verlieren können, die Lektüre jedoch hatte ihrer Konzentration viel abverlangt und sie war mehrmals darüber eingeschlafen.

»Und was halten Sie nun davon, Jacobs Zimmer ins Französische zu übersetzen?«, fragte Desmond.

»Ich?« Vita verschluckte sich beinahe.

»Sie beherrschen doch das Französische wie eine Muttersprache, wenn ich Clive richtig verstanden habe.«

»Das ist richtig«, sagte Vita. Noch immer sprach Vita mit Bonne Maman, ihrer Mutter, häufig in deren Muttersprache und zu Zeiten Julians hatten sie und Violet sich ausschließlich des Französischen bedient, wenn sie als Liebespaar durch die Londoner Straßen zogen. »Ich würde mir aber nicht anmaßen, ein Werk von solcher Originalität zu übersetzen.«

»Außerdem haben Sie sicher genug Arbeit mit Ihren eigenen Romanen, nicht wahr Mrs Nicolson?«

Die Gespräche oder auch der gute Rotwein hatten einen rosenfarbenen Glanz auf Virginias Wangen gezeichnet, der ihr außerordentlich gut zu Gesicht stand. Vita betrachtete sie mit neuem Interesse.

»Sie veröffentlichen mit einer sehr hohen Frequenz.« Virginia winkte nach der Weinflasche und schenkte sich und Vita nach.

»Finden Sie?« Vita legte ihr Besteck beiseite und setzte sich leicht schräg, um die erstaunliche Veränderung im Gesicht ihrer Sitznachbarin besser in Augenschein zu nehmen.

»Aber ja! Sie müssen sicher Tag und Nacht schreiben, um das zu bewerkstelligen.«

»Ganz und gar nicht. Ich schreibe nur höchstens zwei, drei Stunden am Tag«, sagte Vita.

»Wie ist das möglich? Sie haben doch schon so viel veröffentlicht!« Virginia zählte alle Werke auf, die bisher erschienen waren, sogar ihren ersten Gedichtband, Poems of East and West.

Vita war überrascht, wie informiert sie war. Virginia wusste auch, dass ihr Debütroman Frühe Leidenschaft inzwischen in die dritte Auflage gegangen war.

»Wie viele Seiten schreiben Sie pro Tag? Und wo schreiben Sie am liebsten? Um welche Uhrzeit?«, fragte sie und es klang wie ein Verhör.

Als Vita ihr die Zahl nannte und von ihrem Schreibplatz in Long Barn erzählte, wo sie in völliger Abgeschiedenheit die Ruhe fand, um konzentriert arbeiten zu können, rundeten sich Virginias Augen. Nun sah sie noch mehr aus wie ein Reh, eines, das einen vorsichtigen Schritt aus seinem Unterholz wagt und sich vorsichtig schnüffelnd einer ausgestreckten Hand nähert.

»Ich hatte die Vorstellung, Sie schreiben den ganzen Tag in einem entlegenen Turm auf ihrem Schloss«, sagte sie, legte kurz die Hand auf Vitas Arm und brach in fröhliches Gelächter aus, das wie gut gekühlter Champagner aus ihr hervorperlte. Es schien Vita, als habe das Reh plötzlich erkannt, dass weit und breit keine Gefahr lauerte, und vor lauter Übermut wilde Bocksprünge gemacht.

Plötzlich ließ Virginia von ihr ab und begann übergangslos formvollendete Sätze hervorzusprudeln, über eine gewisse Katherine Mansfield und einen Roman, Ulysses, dessen Lektüre sie offenbar quälte. Über ein Kapitel aus Aischylos und »Shakespeares Schwester«, wovon Vita noch nie etwas gehört hatte. Sie verstand nur die Hälfte von dem, was Virginia da kantig und selbstbewusst hervorstieß, und sie hörte auch gar nicht richtig zu. Zu fasziniert war sie von der plötzlichen Verwandlung, die sich unter ihren Augen vollzogen hatte.

Nach dem Dinner war es Virginia, die Vita dazu einlud, auf dem Sofa neben ihr Platz zu nehmen. Inzwischen sprühte sie regelrecht Funken und Vita begann zu ahnen, warum Clive und Mary sie als Genie bezeichneten. Vita konnte wenig zu ihren Gedanken über Literatur beitragen. Noch weniger Kenntnis hatte sie über die jungen Bloomsbury-Maler, von denen auch Clive immer wieder schwärmte. Dafür konnte sie damit prahlen, dass der große Bildhauer Rodin ein Freund ihrer Mutter war und von ihr eine Büste gefertigt hatte, die in Bonne Mamans Zimmer in Schloss Knole stand.

»Ach, Rodin«, rief Virginia aus und lachte schallend. »Erinnerst du dich, Clive, wie aufgebracht er bei unserem Besuch in seinem Atelier war, damals, als wir uns kennenlernten?«

»Du hast ihn provoziert«, sagte Clive und grinste schuljungenhaft. Und an Vita gewandt: »Sie hat einen weiblichen Torso enthüllt, den der Meister vor unseren Blicken verbergen wollte, um dann noch ihre Hand auf die Brust der Schönen zu legen.«

Vita zog eine Augenbraue in die Höhe und murmelte: »Frevel!« Ihr Blick wanderte unwillkürlich zu Virginias rechter Hand, die auf dem Sofapolster neben ihr ruhte. Ihr war bereits aufgefallen, dass sie außerordentlich schöne, langgliedrige Hände hatte, mit denen sie beim Sprechen in der Luft zeichnete, als müsse sie ihren Sätzen eine optische Form verleihen.

»Der große Meister«, spottete Virginia und ihre Hand flog durch die Luft wie ein aufgescheuchter Vogel. »Wird zu einem giftsprühenden Zwerg, wenn eine Frau es wagt, eine allzu menschliche Hand an seine steinernen Schöpfungen zu legen.«