9,99 €

Mehr erfahren.

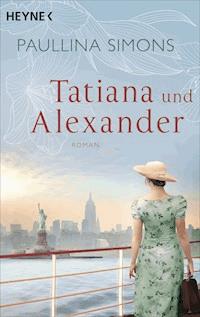

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Tatiana und Alexander-Saga

- Sprache: Deutsch

Ein mitreißender Roman vor der prachtvollen Kulisse der goldenen Paläste Leningrads.

An einem warmen Sommertag 1941 begegnet Tatiana dem jungen Offizier Alexander, der Liebe ihres Lebens. Doch Alexander hütet ein Geheimnis, das so lebensgefährlich ist wie der Krieg, der vor den Toren Leningrads steht. Werden sie jemals ihre Gefühle füreinander zeigen können?

"Doktor Schiwago" und "Vom Winde verweht" in einem Buch!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1128

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Das Buch

Leningrad 1941: Der Krieg in Europa scheint noch weit entfernt von der einst so stolzen Stadt, wo prachtvolle Paläste und herrschaftliche Boulevards vom Glanz einer großen Vergangenheit Zeugnis ablegen. Hier lebt Tatiana Metanova mit ihrer Familie in einer winzigen Wohnung. Am Tag vor ihrem siebzehnten Geburtstag begegnet sie dem charmanten Offizier Alexander Belov – dem Mann ihres Lebens. Während die Metanovas ums nackte Überleben kämpfen müssen, treffen sich die Liebenden in aller Heimlichkeit und träumen von einer gemeinsamen Zukunft. Eines Tages macht Alexander Tatiana ein Geständnis, das sie zutiefst erschüttert. Hat ihre Liebe überhaupt eine Chance? Denn Alexanders Geheimnis ist so lebensgefährlich wie der Krieg selbst.

Die Autorin

Paullina Simons wurde 1963 in Leningrad geboren und wuchs dort auf, bis sie 1970 mit ihrer Familie in die USA immigrierte. Sie arbeitete in Rom und Dallas und war vier Jahre als Wirtschaftsjournalistin in London, bevor sie sich als Fernsehproduzentin in New York niederließ. Mit dem Roman Die Liebenden von Leningrad gelang ihr der internationale Durchbruch.

Inhaltsverzeichnis

Für meine geliebten Großeltern, Lev und Maria Handler, die alles überlebt haben: den Ersten Weltkrieg, die Russische Revolution und den Russischen Bürgerkrieg, den Zweiten Weltkrieg, die Belagerung von Leningrad und die Evakuierung, Hungersnöte und Säuberungsaktionen durch Lenin und Stalin, und, in der goldenen Abenddämmerung ihres Lebens, sogar noch zwanzig Sommer in New York ohne Klimaanlage.

Gott segne euch.

BUCH EINS

Leningrad

TEIL EINS

Weiße Nächte

DAS MARSFELD

1

Die Morgensonne schien durch das Fenster und machte das Zimmer hell. Tatiana Metanowa schlief den Schlaf der Unschuldigen, den rastlos frohen Schlaf der warmen, weißen Juninächte in Leningrad, die vom Duft des Jasmins erfüllt waren. Vor allem jedoch schlief sie den tiefen Schlaf sorgloser Jugend. Jetzt allerdings bewegte sie sich.

Als ein Sonnenstrahl über das Fußende von Tatianas Bett glitt, zog sie sich die Decke über den Kopf. Die Zimmertür wurde geöffnet und sie hörte die Dielen knarren. Ihre Schwester Dascha kam herein.

Daria, Dascha, Daschenka, Daschka.

Tatiana liebte sie über alles.

In diesem Augenblick jedoch hätte sie Dascha am liebsten verwünscht. Dascha versuchte nämlich, sie aufzuwecken, und leider gelang ihr das auch. Mit ihren kräftigen Händen schüttelte sie Tatiana heftig und zischte: »Psst! Tania! Wach auf. Wach auf!«

Tatiana stöhnte. Dascha zog ihr die Decke weg.

Nie war der Altersunterschied von sieben Jahren offensichtlicher als in diesem Moment, da Tatiana schlafen wollte und Dascha …

»Hör auf«, murrte Tatiana und angelte vergeblich nach ihrer Decke. »Siehst du nicht, dass ich schlafe? Du bist schließlich nicht meine Mutter.«

Erneut öffnete sich die Tür. Auch diesmal knackten die Dielen. Das war ihre Mutter. »Tania? Bist du wach? Steh sofort auf!« Im Unterschied zu Daschas Stimme war an der Stimme ihrer Mutter nichts Harmonisches. An Irina Metanowa gab es überhaupt nichts Weiches. Sie war klein, resolut und sprudelte schier über vor Energie. Sie trug ein Kopftuch, um ihre Haare aus der Stirn zu halten, und sie hatte in ihrem blauen Sommerkittel offenbar schon auf den Knien gelegen, um das Gemeinschaftsbadezimmer zu putzen. Für sie hatte der Sonntag mit Arbeit begonnen.

»Was ist, Mama?«, fragte Tatiana, ohne den Kopf zu heben. Daschas Haare kitzelten sie am Rücken. Sie hatte eine Hand auf Tatianas Bein gelegt und beugte sich über ihre Schwester, um ihr einen Kuss zu geben. Zärtlichkeit stieg in Tatiana auf, aber bevor Dascha etwas sagen konnte, ertönte Mamas raue Stimme. »Steh rasch auf. In ein paar Minuten gibt es im Radio eine wichtige Ankündigung.«

Tatiana flüsterte Dascha zu: »Wo warst du heute Nacht? Du bist erst im Morgengrauen nach Hause gekommen.«

»Kann ich etwas dafür, dass das Morgengrauen schon um Mitternacht begann?«, wisperte Dascha augenzwinkernd. »Ich bin ganz brav um Mitternacht nach Hause gekommen.« Sie grinste. »Ihr habt alle schon geschlafen.«

»Um drei hat es gedämmert, und da warst du noch nicht zu Hause.«

Dascha schwieg. »Ich werde Papa sagen, dass ich nicht mehr über den Fluss gekommen bin, als sie um drei die Brücke hochgezogen haben.«

»Ja, tu das. Und dann erklär ihm, was du um drei Uhr morgens auf der anderen Seite des Flusses getan hast.« Tatiana drehte sich um.

Dascha sah heute Morgen bezaubernd aus. Sie hatte lockige dunkelbraune Haare und ein lebhaftes, rundes Gesicht mit dunklen Augen, in denen sich ihre Gefühle widerspiegelten. Im Moment zeugten sie von fröhlicher Erschöpfung. Auch Tatiana war erschöpft – allerdings nicht so fröhlich wie ihre Schwester. Sie hätte gern weitergeschlafen.

Sie warf ihrer Mutter, die einen angespannten Eindruck machte, einen Blick zu. »Was für eine Ankündigung?«

Ihre Mutter nahm das Bettzeug vom Sofa.

»Mama! Um was für eine Ankündigung geht es denn?«, wiederholte Tatiana.

»In ein paar Minuten gibt die Regierung etwas bekannt. Mehr weiß ich nicht«, erwiderte ihre Mutter kopfschüttelnd, als wolle sie sagen: Was ist denn daran nicht zu verstehen?

Tatiana rieb sich die Augen. Ankündigung … Es war ein seltenes Ereignis, wenn die Musik einmal von einer Regierungsnachricht unterbrochen wurde. »Vielleicht sind wir ja wieder in Finnland einmarschiert.«

»Still«, wies Mama sie zurecht.

»Oder vielleicht sind sie bei uns einmarschiert. Seit die Finnen letztes Jahr ihre Grenze opfern mussten, wollen sie sie schließlich zurückhaben.«

»Wir sind da nicht einmarschiert«, sagte Dascha. »Letztes Jahr haben wir uns unser Stück Land zurückgeholt, das wir im Großen Krieg verloren haben. Und du solltest aufhören, die Gespräche der Erwachsenen zu belauschen.«

»Wir haben kein Land verloren«, erwiderte Tatiana. »Genosse Lenin hat es freiwillig und wissentlich weggegeben. Das zählt nicht.«

»Tania, wir befinden uns nicht im Krieg mit Finnland. Und jetzt steh auf.«

Aber Tatiana stand nicht auf. »Dann Lettland oder Litauen? Weißrussland? Haben wir uns die nach dem Hitler-Stalin-Pakt nicht auch angeeignet?«

»Tatiana Georgiewna! Hör auf!«

Immer wenn die Mutter Tatiana klar machen wollte, dass mit ihr nicht zu spaßen war, nannte sie ihre Tochter beim Vor- und Nachnamen.

Tatiana tat ganz ernst. »Was gibt es denn sonst noch? Die Hälfte von Polen haben wir doch schon.«

»Ich sagte, hör auf!«, rief Mama aus. »Genug geplappert! Steh endlich auf. Daria Georgiewna, hol deine Schwester aus dem Bett!«

Dascha rührte sich nicht.

Murrend verließ Mama das Zimmer.

Dascha drehte sich rasch zu Tatiana um und flüsterte verschwörerisch: »Ich muss dir etwas erzählen.«

»Etwas Schönes?« Tatianas Neugier war erwacht. Dascha erzählte für gewöhnlich kaum etwas von ihrem Erwachsenenleben. Tatiana setzte sich auf.

»Etwas Großartiges!«, erwiderte Dascha. »Ich habe mich verliebt.«

Tatiana verdrehte die Augen und ließ sich zurück aufs Bett fallen.

Dascha warf sich auf sie. »Es ist ernst, Tania.«

»Ja, ja, schon gut. Hast du ihn gestern kennen gelernt, als die Brücken schon hochgezogen waren?« Sie lächelte.

»Gestern haben wir uns zum dritten Mal gesehen.«

Kopfschüttelnd blickte Tatiana Dascha an, deren Freude ansteckend wirkte. »Kannst du bitte von mir runtergehen?«

»Nein, kann ich nicht«, erwiderte Dascha und kitzelte sie. »Erst wenn du sagst: ›Ich bin glücklich, Dascha‹.«

»Warum sollte ich das sagen?«, rief Tatiana lachend aus. »Ich bin gar nicht glücklich. Hör auf damit! Warum sollte ich glücklich sein? Ich bin doch nicht verliebt. Lass es sein!«

Mama kam mit einem Tablett zurück ins Zimmer, auf dem sechs Tassen und ein silberner Samowar standen. »Ihr zwei hört jetzt sofort auf! Schluss!«

»Ja, Mama«, antwortete Dascha und kitzelte Tatiana ein letztes Mal.

»Aua!«, schrie Tatiana. »Mama, ich glaube, sie hat mir die Rippen gebrochen.«

»Ich werde dir gleich etwas ganz anderes brechen. Ihr seid beide schon viel zu groß für solche Spielchen.«

Dascha streckte Tatiana die Zunge heraus. »Wirklich, sehr erwachsen«, sagte Tatiana. »Unsere Mamuschka weiß gar nicht, dass du erst zwei bist.«

Dascha streckte ihr abermals die Zunge heraus und Tatiana griff danach. Dascha quiekte und sie ließ wieder los. »Was habe ich gesagt?«, donnerte Mama.

Dascha flüsterte Tatiana ins Ohr: »Warte erst mal, bis du ihn kennen lernst. So einen gut aussehenden Mann hast du noch nie gesehen!«

»Du meinst, er sieht besser aus als Sergei, mit dem du mich so gequält hast? Hast du mir über den nicht auch erzählt, er sähe so gut aus?«

»Hör auf!«, zischte Dascha und kniff Tatiana ins Bein.

»Natürlich.« Tatiana grinste. »Und war das nicht erst letzte Woche?«

»Das wirst du nie begreifen, weil du eben noch ein Kind bist.«

Noch ein Knuff. Als Mama plötzlich losbrüllte, hielten die beiden Mädchen inne.

Tatianas Vater, Georgi Wassiliewitsch Metanow, kam herein. Er war ein kleiner Mann in den Vierzigern, und seine schwarzen, vollen Haare zeigten einen ersten leichten Anflug von Grau. Dascha hatte die lockigen Haare von Papa geerbt. Er trat an das Bett heran und blickte auf Tatiana, die immer noch zugedeckt war. Dann sagte er: »Tania, es ist Mittag. Steh auf oder es gibt Ärger. In zwei Minuten will ich dich angezogen sehen.« »Das ist leicht«, erwiderte Tatiana, sprang aus dem Bett und zeigte ihrer Familie, dass sie immer noch Bluse und Rock von gestern trug. Dascha und Mama schüttelten zwar die Köpfe, aber Mama lächelte dabei.

Papa blickte zum Fenster hinaus. »Was sollen wir nur mit ihr machen, Irina?«

Nichts, dachte Tatiana, nichts, solange Papa immer wegschaut. »Ich muss endlich heiraten«, sagte Dascha, die immer noch auf dem Bett saß. »Damit ich endlich ein eigenes Zimmer habe.«

»Du machst Witze«, erwiderte Tatiana und hopste auf dem Bett auf und ab. »Du wirst mit deinem Ehemann hier wohnen. Ich, du, er – wir alle werden in einem Bett schlafen, und Pascha wird zu unseren Füßen liegen. Romantisch, nicht wahr?«

»Heirate nicht, Daschenka«, erwiderte ihre Mutter geistesabwesend. »Zumindest dieses Mal hat Tania Recht. Wir haben keinen Platz.«

Ihr Vater sagte gar nichts, sondern stellte das Radio an.

In dem langen, schmalen Zimmer gab es das Doppelbett von Tatiana und Dascha, ein Sofa, auf dem Papa und Mama schliefen, und ein niedriges Eisenbett für Tatianas Zwillingsbruder Pascha. Es stand am Fußende des Bettes der Mädchen und Pascha bezeichnete sich selbst immer als ihren kleinen Schoßhund.

Tatianas Großeltern, Babuschka und Deda, wohnten im Zimmer nebenan, das mit ihrem durch einen Flur verbunden war. Ab und zu schlief Dascha auf dem kleinen Sofa im Flur, wenn sie spät nach Hause kam und ihre Eltern nicht stören oder keinen Ärger bekommen wollte. Das Flursofa war nur anderthalb Meter lang und somit eher für Tatiana geeignet, denn sie war noch nicht so groß. Aber Tatiana brauchte nicht im Flur zu schlafen. Sie kam im Gegensatz zu Dascha selten spät nach Hause.

»Wo ist Pascha?«, fragte Tatiana.

»Er frühstückt gerade«, erwiderte Mama. Sie konnte nicht still stehen. Während Papa bewegungslos auf dem alten Sofa saß, wuselte Mama geschäftig um ihn herum, räumte leere Zigarettenschachteln weg, rückte Bücher auf dem Regal gerade und wischte mit der Hand über den kleinen Tisch. Tatiana stand immer noch auf dem Bett und Dascha saß neben ihr.

Die Metanows hatten Glück. Sie bewohnten zwei Zimmer und ein Stück des Gemeinschaftsflurs. Vor sechs Jahren hatten sie am Ende des Korridors eine Tür eingesetzt, und dadurch besaßen sie beinahe eine eigene Wohnung. Die Iglenkos am anderen Ende der großen Wohnung schliefen zu sechst in einem Zimmer – direkt neben dem öffentlichen Flur. Das war wirklich Pech.

Die Sonne schien durch die weißen Gardinen, die sich im Wind bewegten.

Tatiana wusste, dass ihr nur ein kurzer Moment blieb, sich die Möglichkeiten des Tages auszumalen. Gleich würde alles vorüber sein. Und doch … die Sonne, die ins Zimmer schien, das ferne Rumpeln der Busse, das durch das offene Fenster drang, der leichte Wind …

Das war der Teil des Sonntags, den Tatiana am meisten liebte: der Anfang.

Pascha kam mit Deda und Babuschka herein. Obwohl er Tatianas Zwillingsbruder war, sah er ihr überhaupt nicht ähnlich. Er war ein stämmiger, dunkelhaariger Junge, eine kleinere Ausgabe seines Vaters. Er nickte Tatiana kurz zu und formte lautlos mit den Lippen: »Hübsche Frisur.«

Tatiana streckte ihm die Zunge raus. Sie hatte sich die Haare weder gekämmt noch zusammengebunden.

Pascha setzte sich auf seine niedrige Liege und Babuschka kuschelte sich neben ihn. Weil sie die größte der Metanows war, fragte die ganze Familie sie in allen Angelegenheiten um Rat, außer, wenn es um Moralfragen ging. In diesem Fall wandte man sich besser an Deda. Babuschka war eine silberhaarige, ernste und imposante ältere Frau. Ihr Mann Deda hingegen war dunkelhaarig, lieb und demütig. Er setzte sich neben Papa auf das Sofa und murmelte: »Es ist etwas Großes, Sohn.« Papa nickte besorgt.

Mama fuhr nervös fort, Ordnung zu schaffen.

Tatiana sah zu, wie Babuschka Paschas Rücken streichelte. »Pascha«, flüsterte sie und rutschte ans Fußende des Bettes, »wollen wir nachher in den Taurischen Garten gehen? Heute schlage ich dich beim Kriegspielen!«

»Träum weiter«, erwiderte Pascha. »Du schlägst mich nie im Leben.«

Aus dem Radio drangen klickende Geräusche. Es war 12.30 Uhr am 22. Juni 1941.

»Tania, sei ruhig und setz dich«, befahl Papa seiner Tochter. »Sie fangen an. Irina, setz dich auch hin.«

Genosse Wjatscheslaw Molotow, Joseph Stalins Außenminister, begann:

»Männer und Frauen, Bürger der Sowjetunion – die sowjetische Regierung und ihr Präsident, Genosse Stalin, haben mich angewiesen, Folgendes bekannt zu geben. Um vier Uhr morgens haben deutsche Streitkräfte den Krieg in unser Land gebracht, ohne dass der Sowjetunion irgendeine Begründung oder Kriegserklärung übermittelt wurde. Kiew, Sebastopol, Kowno und andere Städte wurden bombardiert. Der Angriff gegen die Sowjetunion wurde trotz der Tatsache unternommen, dass zwischen Deutschland und Russland ein Nichtangriffspakt besteht, der von uns bis in die kleinsten Einzelheiten in verantwortungsvoller Weise eingehalten wurde. Wir sind angegriffen worden, obwohl die deutsche Regierung nicht die geringste Beschwerde darüber geäußert hat, dass die UdSSR ihre Verpflichtungen nicht erfüllt habe … Die Regierung fordert euch, Männer und Frauen der Sowjetunion, auf, euch noch stärker der glorreichen bolschewistischen Partei, der sowjetischen Regierung und unserem großen Führer, dem Genossen Stalin, zu verpflichten. Unsere Sache ist gerecht. Wir werden den Feind zermalmen. Der Sieg wird unser sein.«

Im Radio wurde es still und die Familie saß schweigend und wie erstarrt da.

Schließlich sagte Papa: »Oh, mein Gott.« Er starrte Pascha an. Mama sagte: »Wir müssen sofort unser Geld von der Bank holen.«

Babuschka Anna sagte: »Nicht schon wieder eine Evakuierung! Noch mal überleben wir das nicht. Wir sollten besser in der Stadt bleiben.«

Deda sagte: »Ob ich wohl noch einmal eine Stelle als Lehrer bekomme? Ich bin fast vierundsechzig. Es ist eher Zeit zu sterben, als schon wieder weiterzuziehen.«

Dascha sagte: »Die Garnison in Leningrad zieht nicht in den Krieg, nicht wahr? Oder müssen sie auch in den Krieg?« Pascha sagte: »Krieg! Tania, hast du das gehört? Ich melde mich freiwillig. Ich kämpfe für Mütterchen Russland.«

Bevor Tatiana antworten konnte, sprang ihr Vater auf und schrie Pascha an: »Was denkst du dir? Wer soll dich denn nehmen?«

»Ach, komm, Papuschka«, erwiderte Pascha lächelnd. »Gute Männer werden im Krieg immer gebraucht.« »Gute Männer ja, aber keine Kinder«, fuhr Papa ihn an und kniete sich auf den Boden, um unter Daschas und Tatianas Bett zu schauen.

»Krieg! Das ist doch nicht möglich«, sagte Tatiana langsam. »Hat Genosse Stalin nicht einen Friedensvertrag unterzeichnet?«

Mama schenkte Tee ein und erwiderte: »Tania, es ist die Wahrheit. Es ist wirklich wahr.«

Tatiana versuchte, die Begeisterung in ihrer Stimme zu unterdrücken, als sie fragte: »Werden wir … evakuiert?«

Papa zog einen alten, schäbigen Koffer unter dem Bett hervor. »So schnell schon?«, fragte Tatiana.

Sie kannte die Evakuierung aus den Geschichten, die Deda und Babuschka ihr von den unruhigen Zeiten während der Revolution von 1917 erzählt hatten, als sie in den Ural in ein Dorf gezogen waren, dessen Namen sich Tatiana nie merken konnte. Wie sie mit all ihren Habseligkeiten auf den Zug gewartet, sich hineingedrängt hatten und schließlich mit einem Boot über die Wolga gefahren waren …

Die Aussicht auf Veränderung gefiel Tatiana. Das Unbekannte reizte sie. Sie war erst einmal in Moskau gewesen, und da auch nur kurz, mit acht Jahren – zählte das überhaupt? Moskau war nicht besonders exotisch. Es war nicht Afrika oder Amerika. Es lag ja noch nicht einmal im Ural. Es war einfach nur Moskau. Abgesehen vom Roten Platz gab es da nichts, nichts, das besonders schön war.

Die Metanows hatten ein paar Tagesausflüge nach Zarskoje Selo und Peterhof gemacht. Die Sommerpaläste der Zaren waren von den Bolschewisten in großzügige Museen mit Parkanlagen verwandelt worden. Während Tatiana durch die Gänge in Peterhof wandelte und vorsichtig über den kalten, geäderten Marmorboden schritt, konnte sie sich kaum vorstellen, dass es einmal eine Zeit gegeben hatte, in der Menschen inmitten dieser Pracht gelebt hatten.

Aber danach war die Familie wieder nach Leningrad in ihre zwei Zimmer zurückgekehrt, und bevor Tatiana in ihr Zimmer gelangte, musste sie an den sechs Iglenkos vorbei, deren Tür zum Flur hin offen stand.

Als Tatiana drei war, hatte die Familie auf der Krim Urlaub gemacht, genau in dem Gebiet, das jetzt von den Deutschen angegriffen worden war. Von dieser Reise war ihr nur eins in Erinnerung geblieben: wie sie zum ersten Mal in ihrem Leben – und auch zum letzten Mal – eine rohe Kartoffel gegessen hatte. Außerdem hatte sie Kaulquappen in einem kleinen Teich beobachtet. Damals hatte sie nur mit einer dünnen Decke in einem Zelt auf dem Boden geschlafen. Vage erinnerte sie sich an den Geruch von Salzwasser. An einem kühlen Apriltag hatte Tatiana im Schwarzen Meer eine Qualle gespürt, die an ihrem kleinen, nackten Körper entlanggeglitten war und sie vor erschrecktem Entzücken hatte aufkreischen lassen.

Der Gedanke an die Evakuierung erfüllte Tatiana mit großer Aufregung. Sie war 1924, im Jahr von Lenins Tod, zur Welt gekommen, nach der Revolution, nach dem Hunger, nach dem Bürgerkrieg. Sie hatte die schlimmen Ereignisse nicht miterlebt, aber was jetzt bevorstand, war gewiss nicht weniger schrecklich. Deda blickte sie mit seinen schwarzen Augen prüfend an und fragte: »Taneschka, was denkst du gerade?«

Sie versuchte, gleichmütig zu wirken. »Nichts.«

»Was geht in deinem Kopf vor? Es ist Krieg. Verstehst du?«

»Ich verstehe.«

»Irgendwie habe ich das Gefühl, das tust du nicht.« Deda schwieg. »Tania, das Leben, wie du es kennst, ist jetzt vorbei. Denk an meine Worte. Von diesem Tag an wird nichts mehr so sein, wie es mal war.«

Pascha rief aus: »Ja! Wir werden die Deutschen zur Hölle jagen, wo sie hingehören!« Er lächelte Tatiana an, die sein Lächeln erwiderte. Papa und Mama sagten gar nichts.

Papa fragte schließlich: »Ja. Und was dann?«

Babuschka setzte sich auf das Sofa neben Deda. Sie legte ihre große Hand auf seine und nickte mit geschürzten Lippen.

Durch diese Geste wurde Tatiana klar, dass Babuschka Dinge wusste, die sie lieber für sich behielt. Auch Deda wusste davon. Doch für Tatiana war das nicht von Belang. Das ist schon in Ordnung, dachte sie. Sie verstehen nicht. Sie sind nicht mehr jung.

Mama brach das Schweigen. »Was willst du tun, Georgi Wassiliewitsch?«

»Wir haben zu viele Kinder, Irina Fedorowna. Zu viele Kinder, um die man sich Sorgen machen muss«, erwiderte er trübsinnig und mühte sich mit Paschas Koffer ab.

»Ach, tatsächlich, Papa?«, sagte Tatiana. »Über welches deiner Kinder möchtest du dir denn lieber keine Sorgen machen?«

Papa antwortete nicht, sondern zog Paschas Schublade im Schrank auf, in dem sie alle ihre Sachen aufbewahrten. Er begann, die Kleider des Jungen in den Koffer zu packen.

»Ich schicke ihn weg, Irina. Ich schicke ihn in das Ferienlager in Dohotino bei Tolmachewo. Er sollte ja sowieso nächste Woche mit Wolodja Iglenko dorthin fahren. Jetzt fährt er eben ein bisschen früher. Wolodja fährt mit ihm. Nina wird froh sein, wenn sie ihn eine Woche früher loswird. Du wirst schon sehen, alles wird gut.«

Mama wiegte nachdenklich den Kopf. »Tolmachewo? Glaubst du, dass er dort in Sicherheit ist?«

»Absolut«, sagte Papa.

»Absolut nicht«, warf Pascha ein. »Papa, der Krieg ist ausgebrochen. Ich fahre nicht ins Ferienlager. Ich melde mich freiwillig.«

Gut, Pascha, dachte Tatiana, aber Papa fuhr herum und funkelte seinen Sohn finster an. Tatiana hielt die Luft an und plötzlich verstand sie alles.

Papa packte Pascha an den Schultern und schüttelte ihn. »Was sagst du da? Bist du verrückt? Freiwillig melden?«

Pascha versuchte, sich aus seinem Griff zu lösen, aber Papa hielt ihn fest.

»Papa, lass mich los!«

»Pavel, du bist mein Sohn und du wirst mir zuhören. Zuerst wirst du aus Leningrad verschwinden, und dann reden wir darüber, ob du dich meldest. Aber jetzt müssen wir den Zug bekommen.«

Diese Auseinandersetzung in dem kleinen Zimmer, in dem sich so viele Menschen aufhielten, war Tatiana unangenehm.

Sie versuchte wegzuschauen, aber das war nicht möglich. Ihr gegenüber saßen ihre Großeltern, hinter ihr war Dascha, neben ihr standen ihre Eltern und ihr Bruder. Sie blickte auf ihre Hände und schloss die Augen. Dabei stellte sie sich vor, sie läge ganz allein auf einer Sommerwiese und äße süßen Klee.

Wie hatte sich nur alles innerhalb von Sekunden ändern können?

Blinzelnd öffnete sie die Augen. Eine Sekunde. Sie blinzelte noch einmal. Noch eine Sekunde.

Noch vor Sekunden hatte sie geschlafen.

Vor Sekunden hatte Molotow gesprochen.

Vor Sekunden war sie noch fröhlich gewesen.

Vor Sekunden hatte Papa gesprochen.

Und jetzt ging Pascha.

Deda und Babuschka schwiegen diplomatisch, wie immer. Deda zog es generell vor zu schweigen. Babuschka war diesbezüglich ganz anders, aber in diesem besonderen Moment hatte sie offensichtlich beschlossen, seinem Beispiel zu folgen. Vielleicht lag es auch daran, dass Deda jedes Mal fest ihr Bein drückte, wenn sie den Mund öffnete, um etwas zu sagen.

Dascha, die keine Angst vor ihrem Vater hatte und von der Aussicht auf Krieg gar nicht beunruhigt war, sagte: »Papa, das ist doch verrückt. Warum schickst du ihn weg? Die Deutschen sind doch überhaupt nicht in Leningrad. Du hast doch gehört, was Genosse Molotow gesagt hat. Sie sind auf der Krim. Das ist Tausende von Kilometern weit weg.«

»Sei still, Daschenka«, erwiderte Papa. »Du hast keine Ahnung von den Deutschen.«

»Sie sind nicht in Leningrad, Papa«, wiederholte Dascha mit ihrer kräftigen Stimme, die keinen Widerspruch duldete. Tatiana wünschte, sie könnte auch mit solchem Nachdruck reden wie Dascha.

»Daria! Ich werde mit dir nicht darüber streiten!«, rief Papa aus. »Dein Bruder bleibt nicht in Leningrad. Pascha, zieh dich an. Nimm eine Hose und ein hübsches Hemd.«

»Papa, bitte.«

»Pascha! Ich sagte, zieh dich an. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich garantiere dir, dass diese Ferienlager in einer Stunde völlig überfüllt sein werden, und dann kriege ich dich nicht mehr untergebracht.«

Vielleicht war es ein Fehler von Papa gewesen, Pascha von seiner Befürchtung zu erzählen, denn Tatiana hatte ihren Bruder noch nie so langsam gesehen. Er brauchte über zehn Minuten, bis er sein einziges Hemd fand. Sie wandten alle die Blicke ab, als er sich anzog. Tatiana schloss erneut die Augen und stellte sich ihre Wiese vor, den angenehmen Geruch des Sommers nach gelben Kirschen und Nesseln. Sie bemerkte auf einmal, dass sie ein wenig hungrig war. Gern hätte sie jetzt ein paar Blaubeeren gehabt. Sie öffnete ihre Augen und blickte sich im Zimmer um. »Ich will nicht weg«, beklagte sich Pascha.

»Es ist ja nur für kurze Zeit, mein Sohn«, erwiderte Papa. »Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Im Ferienlager bist du in Sicherheit. Du bleibst vielleicht einen Monat, bis wir wissen, wie es mit dem Krieg weitergeht. Dann kommst du zurück, und wenn wir evakuiert werden, verlassen wir mit dir und deinen Schwestern die Stadt.«

Ja! Das gefiel Tatiana.

»Georgi«, sagte Deda leise.

»Ja, Papuschka?«, erwiderte Tatianas Vater respektvoll. Niemand liebte Deda mehr als Papa, noch nicht einmal Tatiana.

»Georgi, du kannst den Jungen nicht vor der Einberufung bewahren. Niemals.«

»Natürlich kann ich das. Er ist erst siebzehn.«

Deda schüttelte den grauen Kopf. »Genau – siebzehn. Sie werden ihn nehmen.«

Ein Schatten von Furcht huschte über Papas Gesicht. »Sie werden ihn nicht nehmen, Papuschka«, erwiderte er rau. »Ich weiß nicht, wovon du redest.« Was er wirklich empfand, konnte er nicht sagen: Mischt euch nicht ein und lasst mich versuchen, meinen Sohn zu retten. Deda lehnte sich zurück in die Sofakissen.

Tatiana wollte ihrem Vater helfen. »Wir sind noch nicht …«, setzte sie an, aber Mama unterbrach sie. »Pascheschka, nimm einen Pullover mit, Liebling.«

»Ich nehme keinen Pullover mit, Mama!«, rief er aus. »Es ist Hochsommer!«

»Vor zwei Wochen hatten wir noch Frost.«

»Und jetzt ist es heiß. Ich nehme keinen mit.«

»Tu, was deine Mutter sagt, Pawel«, sagte Papa. »Die Nächte in Tolmachewo sind kalt. Nimm einen Pullover mit.« Pascha seufzte tief. Widerwillig nahm er den Pullover und warf ihn in den Koffer. Papa schloss ihn. »Hört alle zu. Mein Plan lautet so …«

»Was für ein Plan?«, entgegnete Tatiana leicht verärgert. »Hoffentlich hat er auch was mit Essen zu tun. Weil …«

»Ich weiß, warum«, fuhr Papa sie an. »Und jetzt sei still und hör zu. Das betrifft auch dich.« Er erklärte ihnen, was sie tun mussten.

Tatiana sank aufs Bett zurück. Wenn sie nicht sofort evakuiert würden, wollte sie gar nichts mehr hören.

Pascha fuhr jeden Sommer in das Ferienlager der Jungen – nach Tolmachewo, Luga oder Gatschina. Am liebsten war Pascha in Luga, weil man dort am besten im Fluss schwimmen konnte. Tatiana fand es auch besser, wenn er in Luga war. Dort war er näher an ihrer Datscha, ihrem Sommerhaus, und sie konnte ihn besuchen. Das Ferienlager in Luga war nur fünf Kilometer von ihrer Datscha entfernt. Von Tolmachewo bis Luga dagegen waren es zwanzig Kilometer. Die Betreuer dort waren streng und verlangten, dass die Jungen bei Sonnenaufgang aufstanden. Pascha sagte, es sei wie in der Armee. Nun, dann war es für ihn ja jetzt fast wie eine Einberufung, dachte sie, ohne ihrem Vater zuzuhören. Dascha kniff sie fest ins Bein. »Aua!«, sagte sie absichtlich laut, damit ihre Schwester zurechtgewiesen würde. Aber niemand kümmerte sich darum. Die anderen sahen sie noch nicht einmal an. Alle Augen waren auf Pascha gerichtet, der verlegen in seiner braunen Hose und seinem verschlissenen, beigefarbenen Hemd mitten im Zimmer stand. Sie liebten ihn so sehr. Und er wusste es.

Er war das Lieblingskind, der Lieblingsenkel, und Dascha und Tatiana liebten ihn ebenfalls abgöttisch. Er war eben der einzige Junge in der Familie.

Tatiana stand vom Bett auf und trat neben ihren Bruder. Sie legte ihm den Arm um die Schultern und sagte: »Freu dich doch. Du hast Glück. Du fährst ins Ferienlager. Ich fahre nirgendwo hin.«

Er rückte leicht von ihr ab. Nicht, weil ihm ihre Berührung unbehaglich war, das wusste Tatiana. Es lag wohl daran, dass er sein Glück nicht erkennen konnte. Ihr war klar, dass ihr Bruder unbedingt Soldat werden wollte. Er wollte nicht in ein albernes Ferienlager fahren. »Pascha«, sagte sie fröhlich, »zuerst musst du mich beim Kriegspielen schlagen. Dann kannst du dich melden und gegen die Deutschen kämpfen.«

»Halt den Mund, Tania«, sagte Pascha.

»Halt den Mund, Tania«, sagte Papa.

»Papa«, erwiderte Tatiana, »kann ich auch meinen Koffer packen? Ich möchte auch ins Ferienlager.«

»Pascha, bist du fertig? Dann lass uns gehen«, sagte Papa, ohne Tatiana eines Blickes zu würdigen. Für Mädchen gab es keine Ferienlager.

»Ich habe einen Witz für dich, lieber Pascha«, sagte Tatiana, die nicht aufgeben wollte und sich vom Verhalten ihres Bruders nicht abschrecken ließ.

»Ich will deine dummen Witze nicht hören, Tania.«

»Dieser wird dir gefallen.«

»Das denke ich nicht.«

Papa sagte in bestimmtem Ton: »Tatiana, jetzt ist nicht die Zeit für Witze.«

Deda mischte sich ein. »Georgi, lass das Mädchen doch.«

Tatiana nickte Deda zu und begann: »Ein Soldat wird zu seiner Hinrichtung geführt. ›Es wird gleich regnen‹, sagt er zu seinen Wachen. ›Jetzt hört euch den mal an‹, erwidern sie. ›Wir müssen den gleichen Weg wieder zurück.‹«

Niemand rührte sich. Niemand lächelte.

Pascha zog eine Augenbraue hoch, kniff Tania und flüsterte: »Netter Versuch, Tania.«

Sie seufzte. Irgendwann würde sich ihre Stimmung gewiss heben, dachte sie, aber nicht mehr heute.

2

»Tatiana, du brauchst dich nicht so umständlich zu verabschieden! Du siehst deinen Bruder in einem Monat wieder. Komm mit nach unten und halt uns die Haustür auf. Deiner Mutter tut der Rücken weh«, sagte Papa zu ihr, als sie sich daranmachten, Paschas Gepäck samt der Taschen voller Essen für das Ferienlager hinunterzutragen.

»Gut, Papa.«

Die Wohnung hatte die Form eines Zuges – ein langer Flur, von dem neun Zimmer abgingen. Es gab zwei Küchen, eine vorne und eine hinten, woran die Badezimmer mit Toiletten angrenzten. In den neun Zimmern wohnten insgesamt fünfundzwanzig Personen. Vor fünf Jahren waren es sogar dreiunddreißig gewesen, aber acht Menschen waren weggezogen oder gestorben oder einfach verschwunden.

Tatianas Familie lebte im hinteren Teil der Wohnung. Die hintere Küche war die größere, und von dort aus führte eine Treppe hinauf aufs Dach und hinunter in den Hof. Tatiana schlich sich gern über die Hintertreppe hinaus, weil sie dann nicht am Zimmer des verrückten Slawin vorbei musste.

Außerdem stand in der hinteren Küche ein größerer Herd als in der vorderen, und das Bad war ebenfalls größer. Und die Metanows mussten sich diese Räume mit nur drei anderen Familien teilen – den Petrows, den Sarkows und mit dem verrückten Slawin, der aber weder kochte noch badete.

Als Tatiana durch den Flur zur Wohnungstür ging, kam sie an dem gemeinsamen Telefon vorbei. Petr Petrow telefonierte gerade und Tatiana kam in den Sinn, welch großes Glück es doch war, dass ihr Telefon funktionierte. Ihre Kusine Marina lebte in einer Wohnung, in der das Telefon ständig kaputt war. Es war schwierig, sie zu erreichen, und meistens musste Tatiana ihr schreiben oder direkt zu ihr gehen. Das tat sie nicht oft, denn Marina wohnte am anderen Ende der Stadt, am gegenüberliegenden Ufer der Newa.

Als Tatiana auf Petr zukam, sah sie, dass er äußerst erregt war. Offenbar wartete er auf eine Verbindung, und obwohl die Schnur nicht so lang war, dass er auf und ab gehen konnte, bebte er doch am ganzen Körper. Er bekam genau in dem Augenblick Anschluss, als Tatiana in dem engen Flur an ihm vorbeiging, denn plötzlich schrie er ins Telefon: »Luba? Bist du das? Bist du das, Luba?«

Tatiana stieß vor Schreck an die Wand. Unwillkürlich lauschte sie auf seine Worte.

»Luba, kannst du mich hören? Die Verbindung ist so schlecht. Alle versuchen zu telefonieren. Luba, komm sofort nach Leningrad zurück! Hast du gehört? Der Krieg ist ausgebrochen. Nimm alles mit, was du tragen kannst, den Rest lässt du da, und dann nimmst du den nächsten Zug. Luba! Nein, nicht in einer Stunde, auch nicht morgen – sofort, verstehst du? Komm sofort zurück!« Er schwieg. »Vergiss unsere Sachen, sag ich dir. Hörst du mir überhaupt zu, Weib?«

Tatiana drehte sich um und warf einen Blick auf Petrs verkrampften Rücken.

»Tatiana!« Papa funkelte sie zornig an, als ob er sagen wollte: Wenn du nicht sofort hierher kommst …

Aber Tatiana wollte noch mehr hören. Ihr Vater schrie durch den Flur: »Tatiana Georgiewna! Komm her und hilf uns!« Genau wie ihre Mutter nannte auch ihr Vater sie bei ihrem vollen Namen, wenn er ihr klar machen wollte, wie ernst er es meinte. Tatiana eilte zu ihm, wobei sie sich fragte, warum Petr Petrow sich so aufregte und warum ihr Bruder die Tür nicht selbst öffnen konnte.

Wolodja Iglenko ging mit den Metanows die Treppe hinunter. Er war in Paschas Alter und fuhr mit ihm in das Ferienlager in Tolmachewo. Er trug seinen Koffer selbst und machte sich auch selbst die Tür auf. »Pascha, ich zeige es dir«, sagte Tatiana leise. »So geht es. Leg deine Hand um den Griff und zieh daran. Dann geht die Tür auf. Du gehst hinaus. Und hinter dir schließt sie sich wieder. Lass uns doch mal sehen, ob du es schaffst.«

»Mach einfach die Tür auf, Tania«, erwiderte Pascha. »Kannst du nicht sehen, dass ich meinen Koffer in der Hand habe?«

Draußen auf der Straße blieben sie einen Moment lang stehen. »Tania«, sagte Papa, »kauf uns von den hundertfünfzig Rubel, die ich dir gegeben habe, etwas zu essen. Aber trödel nicht wie sonst immer. Hörst du?«

»Ja, Papa. Ich gehe sofort.«

Pascha schnaubte. »Du kriechst bestimmt gleich wieder ins Bett«, flüsterte er ihr zu.

Mama sagte: »Kommt, lasst uns lieber gehen.«

»Ja«, erwiderte Papa. »Komm, Pascha.«

»Bis dann«, sagte Tania und knuffte Pascha in die Seite.

Statt einer Antwort grunzte er nur unglücklich und zog sie an den Haaren. »Bind dir die Haare zusammen, bevor du auf die Straße gehst!«, forderte er. »Du erschreckst sonst die Passanten.«

»Halt den Mund«, erwiderte Tania lässig. »Sonst schneide ich sie ganz ab.«

»Kommt schon«, drängte Papa und zog Pascha am Arm.

Tatiana verabschiedete sich von Wolodja, winkte ihrer Mutter zu, warf dem zögernden Pascha einen letzten Blick zu und ging wieder nach oben.

Deda und Babuschka hatten sich mit Dascha auf den Weg zur Bank gemacht, um ihre Ersparnisse abzuheben.

Tatiana war ganz allein zu Hause. Mit einem Seufzer der Erleichterung sank sie auf ihr Bett.

Sie und Pascha waren erst spät in diese Familie hineingeboren worden. Sie wäre besser schon 1917 zur Welt gekommen, wie Dascha. Nach ihr hatte es noch andere Kinder gegeben, aber sie waren nicht lange am Leben geblieben: zwei Jungen, die 1919 und 1921 geboren wurden, starben an Typhus. Ein Mädchen, das 1922 zur Welt kam, starb 1923 an Scharlach. Als Lenin 1924 starb, konnte Stalin seine Macht ausweiten. In diesem Jahr gebar eine sehr müde, zweiunddreißigjährige Irina Fedorowna im Abstand von sieben Minuten Pascha und Tatiana. Die Familie hatte mit einem lang ersehnten Jungen gerechnet. Tatiana kam völlig überraschend. Kaum jemand bekam Zwillinge. Und die Metanows hatten keinen Platz für zwei weitere Kinder. In den ersten drei Jahren ihres Lebens teilten sich Tatiana und Pascha ein Kinderbettchen. Danach schlief Tatiana mit Dascha zusammen.

Trotz dieses notdürftigen Arrangements war es sehr eng in dem kleinen Raum. Dascha konnte nicht heiraten, weil Tania dort schlief, wo Daschas zukünftiger Ehemann eigentlich liegen sollte. Dascha hatte das Tatiana schon oft vorgeworfen. Sie sagte immer: »Wegen dir werde ich noch als alte Jungfer sterben.« Und Tatiana gab dann immer zurück: »Hoffentlich bald. Dann kann ich wenigstens heiraten und meinen Mann neben mir schlafen lassen.«

Nachdem Tatiana im letzten Monat die Schule abgeschlossen hatte, hatte sie begonnen zu arbeiten. Sie wollte nicht schon wieder einen ganzen Sommer in Luga damit zubringen, müßig in den Tag hineinzuleben, zu lesen, zu rudern und alberne Kinderspiele auf der staubigen Straße zu spielen. Tatiana hatte alle Sommer ihrer Kindheit in der Datscha in Luga und am nahe gelegenen Ilmensee in Nowgorod verbracht, wo die Eltern ihrer Kusine Marina eine Datscha besaßen.

Früher hatte Tatiana sich immer auf die Gurken im Juni, die Tomaten im Juli und die Himbeeren im August gefreut, sie war ganz erpicht darauf gewesen, Pilze und Heidelbeeren zu sammeln und im Fluss zu angeln. Aber dieser Sommer würde anders werden.

Tatiana merkte, dass sie es leid war, ein Kind zu sein. Andererseits wusste sie aber auch nicht, wie sie es ändern sollte, deshalb nahm sie die Stelle in den Kirow-Werken im Süden von Leningrad an. Dort zu arbeiten hatte schon etwas sehr Erwachsenes. Außerdem las sie jetzt jeden Tag die Zeitung, schüttelte den Kopf über Frankreich, über Marschall Pétain, über Dünkirchen und über Neville Chamberlain. Sie versuchte, sich ernsthaft zu geben, und nickte bedächtig zu den Krisen in den Niederlanden und dem Fernen Osten. Das waren Tatianas Konzessionen ans Erwachsensein – Kirow und die Prawda.

Sie mochte ihre Arbeit bei Kirow, der größten Fabrik in Leningrad und wahrscheinlich der ganzen Sowjetunion. Tatiana hatte gehört, dass irgendwo in der Fabrik Panzer gebaut wurden. Aber sie war skeptisch. Sie hatte noch keine gesehen.

Sie arbeitete in der Silberwaren-Abteilung. Ihre Aufgabe war es, Messer, Gabeln und Löffel in Schachteln zu packen, und damit war sie das vorletzte Glied in der Kette der Produktherstellung. Das Mädchen neben ihr klebte die Schachteln zu. Sie tat Tatiana Leid, das Zukleben war wirklich langweilig, während sie doch zumindest mit drei verschiedenen Dingen umgehen musste.

Die Arbeit bei Kirow den ganzen Sommer über würde Spaß machen, dachte Tatiana, als sie auf ihrem Bett lag, allerdings nicht so viel Spaß wie eine Evakuierung.

Sie hätte jetzt gern ein paar Stunden gelesen. Sonst war sie nie allein zu Hause. Sie hatte gerade mit Michail Sostschenkos lustigen Kurzgeschichten über die ironische Realität des sowjetischen Lebens begonnen, aber die Anweisungen ihres Vaters waren sehr deutlich gewesen. Sehnsüchtig blickte sie auf ihr Buch. Was sollte die ganze Eile? Die Erwachsenen benahmen sich, als sei Feuer ausgebrochen. Die Deutschen waren doch noch zweitausend Kilometer weit entfernt. Genosse Stalin würde nicht zulassen, dass dieser Verräter Hitler tiefer ins Land eindränge.

Als ihr klar geworden war, dass die Evakuierung nicht unmittelbar bevorstand, fand sie den Gedanken an den Krieg schon weit weniger spannend. Aber Sostschenkos Geschichte »Banya« – Das Badehaus – über einen Mann, der in ein sowjetisches Badehaus ging, dort auch seine Kleider wusch und dabei die Garderobenmarke für seinen Mantel verlor, war dagegen lustig. Wo soll ein nackter Mann die Garderobenmarke aufbewahren? Während des Bades wurde sie weggespült, und nur der Aufhänger blieb übrig. Der Mann gab ihn an der Garderobe ab. Der Garderobenwächter dort nahm sie nicht an. Jeder Genosse kann einen Aufhänger abschneiden, sagte er. Hier hängen nicht so viele Mäntel. Warte, bis die anderen Badegäste gegangen sind, dann gebe ich dir den Mantel, der übrig geblieben ist.

Da sie zunächst offenbar nicht evakuiert wurden, las Tatiana die Geschichte zweimal. Sie lag auf dem Bett, stützte sich mit den Beinen an der Wand ab und lachte sich auch beim zweiten Mal noch kaputt.

Aber ein Auftrag war ein Auftrag. Sie musste endlich einkaufen gehen.

Heute war Sonntag, und sonntags ging Tatiana ungern hinaus, ohne sich fein gemacht zu haben. Sie lieh sich einfach Daschas hochhackige rote Sandalen aus, in denen sie umherstakste wie ein neugeborenes Kalb mit zwei gebrochenen Beinen. Dascha konnte besser darin laufen, sie war viel mehr daran gewöhnt. Tatiana bürstete ihr langes, blondes Haar, wobei sie sich wieder einmal wünschte, so dicke, dunkle Locken wie der Rest der Familie zu haben. Ihr Haar war gerade und langweilig blond. Sie trug es immer entweder zu einem Pferdeschwanz oder zu zwei Zöpfen geflochten. Heute band sie es zu einem Pferdeschwanz zusammen.

Tatiana zog das einzige Sonntagskleid an, das sie besaß, vergewisserte sich, dass ihr Gesicht, ihre Zähne und Hände vor Sauberkeit blitzten, und verließ die Wohnung.

Hundertfünfzig Rubel waren eine gewaltige Summe. Tatiana wusste nicht, woher ihr Vater das Geld hatte, aber es war auch nicht ihre Sache, ihn danach zu fragen. Sie sollte nur zurückkommen mit – was hatte ihr Vater gesagt? Reis? Wodka? Sie hatte es schon wieder vergessen.

Mama hatte ihm noch gesagt, er solle sie nicht schicken, weil sie nichts behalten konnte. Und Tatiana hatte zustimmend genickt. »Sie hat Recht, Papa. Schick lieber Dascha.«

»Nein!«, hatte Papa ausgerufen. »Ich weiß, dass du es kannst. Nimm eine Tasche mit, geh einfach in den Laden und komm zurück mit …«

Was hatte er noch gesagt? Kartoffeln? Mehl?

Tatiana ging am Zimmer der Sarkows vorbei und sah Zhanna und Zhenya Sarkow in Sesseln sitzen, Tee trinken und lesen. Sie wirkten so entspannt, als sei ein ganz normaler Sonntag. Was sie doch für ein Glück haben, dachte Tatiana, dass sie so ein großes Zimmer für sich ganz allein besitzen. Der verrückte Slawin war nicht im Flur. Zum Glück.

Es war fast so, als sei Molotows Rede vor zwei Stunden nur eine geringe Irritation an einem ansonsten normalen Tag gewesen. Tatiana zweifelte beinahe schon daran, dass sie den Genossen Molotow richtig verstanden hatte, bis sie auf die Straße kam und beim Grecheskij Prospekt um die Ecke bog. Eine Traube von Menschen bewegte sich in Richtung des Newskij Prospekts, der Hauptgeschäftsstraße von Leningrad.

Tatiana konnte sich nicht erinnern, jemals solche Menschenmassen auf Leningrads Straßen gesehen zu haben. Rasch drehte sie sich um und ging in die andere Richtung zum Suworowskij Prospekt, um der Menge ein Schnippchen zu schlagen. Wenn alle zu den Geschäften am Newskij Prospekt liefen, dann würde sie eben in den Läden am Taurischen Garten einkaufen. Ein Mann und eine Frau gingen vorbei, musterten Tatiana und lächelten. Sie schlug die Augen nieder, lächelte aber ebenfalls. Tatiana trug ihr prächtiges weißes Kleid mit roten Rosen. Sie besaß es seit 1938, als sie vierzehn geworden war. Ihr Vater hatte es bei einem Markthändler in Polen gekauft. Er war dort auf einer Geschäftsreise für die Leningrader Wasserwerke gewesen und hatte sich in Warschau und Lublin aufgehalten. Tatiana hatte ihren Vater damals für einen Weltreisenden gehalten. Dascha und Mama hatte er Schokolade aus Warschau mitgebracht. Die war natürlich längst schon aufgegessen, während Tatiana ihr Kleid aus dicker, schneeweißer Baumwolle mit den roten, aufgestickten Rosen immer noch trug. Die Rosen waren voll aufgeblüht. Es war ein perfektes Sommerkleid, ohne Ärmel, mit dünnen Schulterträgern. Um die Taille saß es eng und es hatte einen weiten, fließenden Rock, der kurz über dem Knie endete. Wenn Tatiana sich schnell um die eigene Achse drehte, bauschte sich der Rock auf wie ein Fallschirm.

Das einzige Problem war nur, dass ihr das Kleid im Juni 1941 zu klein geworden war. Die gekreuzten Satinbänder auf dem Rücken, die Tatiana früher ganz fest zuziehen konnte, musste sie nun immer weiter stellen.

Es ärgerte Tatiana, dass sie langsam aus ihrem Lieblingskleid herauswuchs. Ihr Körper war zwar schlank geblieben, aber ihre Brüste waren größer geworden und da lag das Problem.

Tatiana liebte das Kleid, sie mochte das Gefühl der Baumwolle auf ihrer Haut und der gestickten Rosen unter ihren Fingern, aber es gefiel ihr natürlich nicht, dass es mittlerweile so eng saß, dass es ihr beinahe die Luft abschnürte. Sie zehrte immer noch von der Erinnerung an den Sonntag, als sie das Kleid als dünne Vierzehnjährige zum ersten Mal getragen hatte, und aufgrund dieser Erinnerung hatte sie es jetzt auch wieder angezogen, an dem Tag, als die Deutschen in die Sowjetunion einmarschierten.

Tatiana liebte das Kleid auch aus einem anderen Grund: Auf einem kleinen Schildchen stand Fabriqué en France.

Fabriqué en France! Es war ein beglückendes Gefühl, etwas zu besitzen, das nicht in schlechter Qualität in der Sowjetunion hergestellt worden war, sondern das in Frankreich hervorragend gearbeitet worden war. Wer war schon romantischer als die Franzosen? Die Franzosen waren die Meister der Liebe. Alle Nationen hatten unterschiedliche Eigenschaften. Die Russen waren großartig im Leiden, die Engländer in ihrer Zurückhaltung, die Amerikaner in ihrer Lebenslust, die Italiener in ihrer Liebe zu Christus und die Franzosen in ihrer Hoffnung auf die Liebe. Und deshalb steckte Tatianas Kleid voller süßer Verheißungen. Die Franzosen hatten es gemacht, um ihr zu sagen: Zieh es an, chérie, in diesem Kleid wirst du geliebt werden. Zieh es an und die Liebe gehört dir.

In diesem Moment jedoch ging Tatiana eingezwängt in ihr enges Kleid den Suworoskij hinunter.

Es war ein warmer Tag und plötzlich kam ihr zu Bewusstsein, dass an diesem sonnigen, schönen, verheißungsvollen Tag Hitler in die Sowjetunion einmarschiert war. Kopfschüttelnd ging Tatiana weiter. Deda hatte diesem Hitler nie vertraut und hatte das auch von Anfang an gesagt. Als Genosse Stalin 1939 den Nichtangriffspakt mit Hitler unterzeichnet hatte, hatte Deda gemeint, dass Stalin sich mit dem Teufel einlasse. Und jetzt hatte der Teufel Stalin betrogen. Warum fanden das alle so überraschend? Hatten sie etwa erwartet, dass sich der Teufel ehrenhaft verhalten würde?

Tatiana hielt Deda für den klügsten Mann der Welt. Seit Hitler 1939 in Polen einmarschiert war, hatte Deda behauptet, er würde auch in die Sowjetunion kommen. Vor ein paar Monaten, im Frühling, hatte er plötzlich damit begonnen, Lebensmittel in Dosen mit nach Hause zu bringen. Zu viele Dosen für Babuschkas Geschmack. Sie sah es nicht ein, einen Teil von Dedas Monatseinkommen für etwas auszugeben, das nur eventuell gebraucht wurde. Sie hatte mit ihm geschimpft. Was redest du da über Krieg?, hatte sie gefragt und finster auf den Schinken in der Dose geblickt. Wer soll das alles jemals essen? Ich bringe dieses Zeug jedenfalls nicht hinunter. Warum gibst du dein gutes Geld für diesen Müll aus? Kauf doch lieber marinierte Pilze oder Tomaten. Und Deda, der Babuschka mehr liebte als alles auf der Welt, hatte nur demütig den Kopf gesenkt und nichts erwidert. Im Monat darauf jedoch hatte er noch mehr Dosen mit Schinken mit nach Hause gebracht. Er hatte auch Zucker, Kaffee, Tabak und Wodka gekauft. Mit diesen Dingen hatte er jedoch weniger Glück: Zu jedem Geburtstag, Jahrestag und zum ersten Mai wurde der Wodka leer getrunken, der Tabak geraucht, der Kaffee getrunken und der Zucker für Brot, Kuchenteig und Tee verwendet. Deda brachte es nicht übers Herz, seiner Familie etwas zu verweigern, sich selbst dagegen gönnte er nichts mehr. So weigerte er sich sogar an seinem eigenen Geburtstag, die Wodkaflasche zu öffnen. Babuschka allerdings verbrauchte immerhin den Zucker, um ihm Blaubeerkuchen zu backen. Der einzige Vorrat, der jeden Monat um ein oder zwei Dosen wuchs, war der Schinken, den keiner mochte.

Glücklicherweise war Tatiana inzwischen eingefallen, was sie einkaufen sollte: so viel Reis und Wodka wie möglich. Das stellte sich jedoch als äußerst schwierig heraus.

In den Läden auf dem Suworowskij gab es keinen Wodka mehr. Dort gab es nur Käse. Aber Käse hielt sich nicht besonders gut. Brot gab es ebenfalls, aber Brot verdarb auch zu schnell. Salami war ausverkauft, genauso wie sämtliche Konserven. Und Mehl gab es auch nicht.

Immer schneller ging Tatiana den Suworowskij hinunter, insgesamt elf Blocks entlang, das war über einen Kilometer, aber in keinem Laden gab es haltbare Lebensmittel. Dabei war es erst drei Uhr. Tatiana kam an zwei Banken vorbei. Beide waren nicht geöffnet. Auf hastig mit der Hand gekritzelten Schildern stand Heute geschlossen. Das überraschte sie. Warum hatten die Banken zu? Geld konnte doch in Banken nicht ausgehen.

Tatiana war mittlerweile klar geworden, dass sie zu lange gewartet hatten. Sie hätten sofort einkaufen gehen müssen, stattdessen hatten sie zuerst Paschas Koffer fürs Sommerlager gepackt. Und Tatiana hatte sogar noch gelesen. Sie hätte eine Stunde früher aufbrechen müssen. Wenn sie doch nur zum Newskij Prospekt gegangen wäre, dann würde sie jetzt dort in der Schlange stehen!

Obwohl es aussichtslos war, auch nur eine Schachtel Streichhölzer aufzutreiben, genoss Tatiana die warme Sommerluft. Sie schien von lauter schönen Dingen erfüllt zu sein. Ob ich mich wohl immer an diesen Tag erinnern werde?, dachte Tatiana und atmete tief ein. Früher hatte sie sich oft gesagt, dass sie diesen oder jenen Tag nie vergessen werde, aber schließlich hatte sie doch alle vergessen. Ich werde mich immer daran erinnern, wie ich meine erste Kaulquappe gesehen habe. Wie ich im Schwarzen Meer zum ersten Mal Salzwasser geschluckt habe. Ich werde mich daran erinnern, wie ich mich zum ersten Mal im Wald verirrt habe.

Ich habe noch nie einen echten Krieg erlebt, dachte Tatiana jetzt. Daran werde ich mich gewiss erinnern.

Sie lief zu den Geschäften am Taurischen Garten. Sie mochte diesen Teil der Stadt, der etwas abseits vom geschäftigen Treiben auf dem Newskij Prospekt lag. Hier waren die Bäume hoch und üppig und es gab weniger Menschen. Tatiana gefiel die Einsamkeit.

Nachdem sie in drei oder vier Lebensmittelgeschäfte hineingeschaut hatte, hätte Tatiana am liebsten aufgegeben. Sie überlegte ernsthaft, ob sie nicht nach Hause gehen und ihrem Vater sagen sollte, dass sie nichts bekommen hatte. Aber allein der Gedanke daran machte ihr Angst. Also ging sie weiter. Vor dem Laden an der nächsten Ecke wartete eine lange Schlange von Menschen auf der sonst leeren Straße. Pflichtbewusst stellte sich Tatiana hinten an.

Das Warten schien stundenlang zu dauern. Sie trat von einem Fuß auf den anderen, fragte nach der Zeit, wartete weiter. Die Schlange bewegte sich um einen Meter. Seufzend fragte Tatiana die Frau vor sich, weshalb sie eigentlich anstanden. Die Frau zuckte unwillig mit den Schultern und drehte sich von Tatiana weg. »Weshalb schon«, grummelte sie und drückte ihre Einkaufstasche fester an sich, als ob Tatiana sie berauben wollte. »Stell dich einfach an, wie jeder andere auch, und stell keine dummen Fragen.«

Tatiana wartete. Die Schlange bewegte sich um einen weiteren Meter nach vorn. Sie fragte noch einmal nach der Uhrzeit. »Zehn Minuten später als eben«, bellte die Frau.

Tatiana horchte auf, als eine junge Frau, die vor der mürrischen Dame stand, das Wort »Bank« aussprach.

»Es gibt kein Geld mehr«, sagte die junge Frau zu einer älteren Frau, die neben ihr stand. »Wussten Sie das? Die Banken haben nichts mehr. Ich weiß nicht, was die jetzt machen wollen. Ich hoffe, Sie haben wenigstens Geld in der Matratze.«

Die ältere Frau schüttelte besorgt den Kopf. »Ich habe nur zweihundert Rubel, das sind all meine Ersparnisse. Die habe ich jetzt auch bei mir.«

»Nun, dann kaufen Sie, kaufen Sie alles, was Sie können. Dosen sind besonders …«

Die ältere Frau schüttelte den Kopf. »Ich mag keine Dosennahrung.«

»Nun, dann kaufen Sie eben Kaviar. Ich habe erlebt, wie eine Frau bei Elisey auf dem Newskij zehn Kilo Kaviar gekauft hat. Was macht sie mit dem ganzen Zeug? Aber es geht mich ja nichts an. Ich kaufe Öl. Und Streichhölzer.«

»Kaufen Sie auch Salz«, riet ihr die ältere Frau umsichtig. »Sie können zwar Tee ohne Zucker trinken, aber Haferbrei ohne Salz können Sie nicht essen.«

»Ich mag keinen Haferbrei«, entgegnete die jüngere Frau.

»Hab ihn noch nie gemocht. Er ist so schleimig.«

»Dann kaufen Sie Kaviar. Kaviar mögen Sie doch, oder?«

»Nein. Vielleicht etwas Wurst«, entgegnete die junge Frau nachdenklich. »Eine schöne geräucherte kolbasa. Hören Sie, seit über zwanzig Jahren ist das Proletariat jetzt an der Macht. Ich weiß mittlerweile, was wir zu erwarten haben.«

Die Frau vor Tatiana schnaubte so laut, dass sich die beiden Frauen vor ihr umdrehten.

»Sie wissen überhaupt nicht, was Sie zu erwarten haben!«, sagte die Frau laut.

»Wer hat Sie denn gefragt?«

»Krieg, Genossinnen! Willkommen in der Wirklichkeit, die wir Hitler zu verdanken haben. Kaufen Sie sich Ihren Kaviar und Ihre Butter und essen Sie es heute Abend auf. Denken Sie an meine Worte, für Ihre zweihundert Rubel werden Sie im nächsten Januar noch nicht einmal mehr einen Laib Brot bekommen.«

»Halten Sie doch den Mund!«

Tatiana senkte den Kopf. Sie mochte keinen Streit, weder zu Hause in der Familie noch auf der Straße unter Fremden.

Zwei Leute kamen mit Papiertüten beladen aus dem Geschäft. »Was ist da drin?«, fragte sie höflich.

»Geräucherte kolbasa«, sagte der Mann mürrisch und eilte davon. Er machte den Eindruck, als habe er Angst, Tatiana könne hinter ihm herlaufen und ihn seiner dämlichen kolbasa berauben. Tatiana wartete weiter in der Schlange. Sie mochte überhaupt keine Wurst.

Nach einer halben Stunde ging sie schließlich.

Da sie ihren Vater nicht enttäuschen wollte, lief sie zur Bushaltestelle. Sie wollte zum Elisey am Newskij Prospekt fahren, da es dort zumindest Kaviar gab.

Aber dann dachte sie: Kaviar? Wir müssen ihn bestimmt im Laufe der nächsten Woche aufessen. Kaviar hält doch nicht bis zum Winter. Aber war das überhaupt notwendig? Brauchten sie Essen für den Winter? Das konnte doch gar nicht sein, bis zum Winter dauerte es noch sehr lange. Die Rote Armee war unbesiegbar, das hatte Genosse Stalin selbst gesagt. Bis September würden die deutschen Schweine wieder fort sein.

Als sie an der Ulitsa Saltykow-Schtschedrin um die Ecke bog, riss das Gummiband, mit dem sie ihre Haare zusammengebunden hatte.

Die Bushaltestelle lag auf der anderen Straßenseite am Taurischen Garten. Für gewöhnlich fuhr Tatiana von hier aus mit dem Bus 136 zu ihrer Kusine Marina. Heute würde sie der Bus 22 zum Elisey bringen, aber sie wusste, dass sie sich beeilen musste. So wie die Frauen geredet hatten, würde auch der Kaviar bald ausgehen.

Direkt vor sich erspähte Tatiana auf einmal einen Kiosk, der Eis verkaufte.

Eiscreme!

Ein Mann saß auf einem Hocker unter einem kleinen Sonnenschirm und las die Zeitung.

Tatiana beschleunigte ihre Schritte.

Hinter sich hörte sie Motorengeräusche. Sie drehte sich um und sah in einiger Entfernung ihren Bus kommen. Wenn sie rannte, konnte sie ihn leicht erreichen. Sie schickte sich an, die Straße zu überqueren, doch dann blickte sie zum Kiosk hinüber, schaute erneut dem Bus entgegen und dann noch einmal zum Kiosk hinüber. Schließlich blieb sie stehen.

Tatiana wollte wirklich gern ein Eis.

Sie biss sich auf die Lippen und ließ den Bus vorbeifahren. Ist schon in Ordnung, dachte sie. Der nächste kommt ja bald, und in der Zwischenzeit kann ich an der Bushaltestelle sitzen und mein Eis essen.

Sie trat zu dem Kiosk und fragte eifrig: »Hier gibt’s doch Eis, oder?«

»Hier steht Eis – oder etwa nicht? Und ich sitze schließlich hier. Was willst du?« Der Mann hob den Blick von seiner Zeitung und sein Gesichtsausdruck wurde freundlicher, als er Tatiana sah. »Was möchtest du denn, Liebes?«

»Haben Sie …« Sie zitterte ein wenig. »Haben Sie Karamell?«

»Ja.« Er öffnete die Tiefkühltruhe. »Eine Waffel oder einen Becher?«

»Eine Waffel, bitte«, erwiderte Tatiana aufgeregt.

Überglücklich reichte sie ihm das Geld, sie hätte ihm auch die doppelte Summe gegeben. Voller Vorfreude auf das Vergnügen lief Tatiana auf ihren hohen Absätzen über die Straße zu der Bank unter den Bäumen. Dort würde sie ihr Eis in Ruhe essen können, während sie auf den Bus wartete, der sie zu Elisey bringen sollte.

Sie entfernte das weiße Einwickelpapier, warf es in den Abfalleimer neben der Bank, roch an dem Eis und leckte ganz vorsichtig mit der Zunge an der süßen, cremigen, kalten Karamellmasse. Glücklich lächelnd schloss Tatiana die Augen und wartete darauf, dass das Eis in ihrem Mund schmolz.

Zu gut, dachte sie. Einfach zu gut.

Der Wind zerzauste ihr die Haare und sie hielt sie mit einer Hand zurück, während ihre Zunge immer wieder um die glatte Kugel fuhr. Sie schlug die Beine übereinander, legte den Kopf zurück, leckte an ihrem Eis und summte dabei das Lied, das gerade jeder sang: »Eines Tages treffen wir uns in Lvov, mein Liebster und ich.«

In dem Augenblick gab es für sie keinen Krieg, sondern nur einen prachtvollen Junisonntag in Leningrad.

Als Tatiana aufblickte, sah sie, dass ein Soldat sie von der anderen Straßenseite aus anstarrte.

Einen Soldaten zu sehen war in einer Garnisonsstadt wie Leningrad nicht weiter bemerkenswert. Soldaten waren im Straßenbild so normal wie alte Damen mit Einkaufstaschen, Warteschlangen oder Bierlokale. Normalerweise hätte Tatiana auch gar nicht auf ihn geachtet, aber der Soldat blickte sie mit einem Gesichtsausdruck an, den Tatiana noch nie zuvor gesehen hatte. Sie hörte sogar auf, an ihrem Eis zu lecken.

Ihre Straßenseite lag bereits im Schatten, aber er stand noch im hellen Nachmittagslicht. Einen Moment lang starrte Tatiana zurück und etwas rührte sich in ihr. Es war kaum wahrnehmbar und doch hatte sie das Gefühl, als ob ihr Herz plötzlich schneller schlüge und das Blut rascher durch ihre Adern flösse. Sie spürte, wie ihr der Atem stockte.

Der Bus kam und versperrte Tatiana die Sicht. Fast hätte sie aufgeschrien und wäre aufgestanden, jedoch nicht, um in den Bus einzusteigen, sondern um über die Straße zu laufen und weiter den Soldaten sehen zu können. Die Bustüren öffneten sich und der Fahrer sah Tatiana erwartungsvoll an. Sie hätte ihn beinahe angefahren, er solle ihr aus dem Weg gehen. »Steigst du jetzt ein, junge Dame? Ich kann hier nicht ewig warten!«

Einsteigen? »Nein, ich will nicht einsteigen.«

»Warum zum Teufel sitzt du dann hier?«, brummelte der Fahrer und schloss die Türen wieder.

Tatiana wich zurück und sah, wie der Soldat um den Bus herumrannte.

Er blieb stehen.

Sie blieb stehen.

Die Bustüren gingen wieder auf. »Wollen Sie mitfahren?«, fragte der Fahrer.

Der Soldat blickte Tatiana an, dann den Busfahrer.

»Um Lenins und Stalins willen!«, brüllte der Fahrer und schloss zum zweiten Mal die Türen.

Tatiana stand wieder vor der Bank. Sie wich noch weiter zurück und setzte sich rasch.

Achselzuckend sagte der Soldat: »Ich dachte, es sei mein Bus.«

»Ja, ich auch«, krächzte sie.

»Dein Eis schmilzt«, stellte er fest.

Tatsächlich tropfte das Eis durch die Waffel auf ihr Kleid. »Oh nein!«, sagte Tatiana und wischte darüber, wodurch sie es noch mehr verschmierte. »Na toll«, murmelte sie. Sie bemerkte, dass ihre Hand zitterte.

»Wartest du schon lange hier?«, fragte der Soldat. Seine Stimme war voll und tief und erinnerte sie an etwas … Sie konnte jedoch nicht sagen, woran. Er ist jedenfalls nicht von hier, dachte sie mit gesenktem Blick.

»Noch nicht sehr lange«, erwiderte sie leise. Mit angehaltenem Atem hob sie den Kopf, um ihn besser betrachten zu können. Er war groß.

Er trug eine Ausgehuniform und vorne auf der Mütze prangte ein emaillierter roter Stern. Seine breiten Schulterklappen waren aus grauem, durchbrochenem Metall. Sie sahen beeindruckend aus, aber Tatiana hatte keine Ahnung, was sie bedeuteten. War er Gefreiter? Er trug ein Gewehr. Aber hatten Gefreite Gewehre? Links auf der Brust hing eine Goldmedaille.

Er war jung und hatte dunkles Haar. Es steht ihm gut, dachte Tatiana, als sie schüchtern in seine Augen blickte, die karamellfarben waren – eine Spur dunkler als ihr Karamelleis. Waren das die Augen eines Soldaten? Es waren friedliche und lächelnde Augen.

Tatiana und der Soldat blickten sich lange an. Fremde sahen einander normalerweise kaum mit einer derartigen Intensität an, bevor sie die Augen wieder abwandten. Tatiana hatte das Bedürfnis, ihn mit Namen anzusprechen. Sie war erhitzt und ihr war ein wenig unbehaglich zumute. Sie sah schnell weg.

»Ihr Eis schmilzt immer noch«, sagte der Soldat.

Tatiana errötete und erwiderte hastig: »Oh, diese Eiscreme. Ich habe sowieso keinen Appetit mehr.« Sie stand auf und warf den Rest Eiscreme mit Nachdruck in den Abfalleimer, wobei sie wünschte, sie hätte ein Taschentuch, um ihr beschmutztes Kleid abzuwischen.

Tatiana konnte nicht sagen, ob der Soldat in ihrem Alter war; er wirkte eher ein wenig älter. Sie errötete wieder und starrte auf den Boden zwischen ihren roten Sandalen und seinen schwarzen Armeestiefeln.

Ein Bus kam. Der Soldat drehte sich um und ging darauf zu. Tatiana beobachtete ihn. Seine Schritte waren sicher und lang, und irgendwie kam ihr dies alles so vertraut vor, als würde sie ihn schon ewig kennen.

In wenigen Sekunden würden die Türen des Busses aufgehen, er würde hineinspringen, ihr zum Abschied zuwinken und sie würde ihn nie wiedersehen. Geh nicht!, schrie Tatiana innerlich auf.

Während sich der Soldat dem Bus näherte, wurde er immer langsamer und schließlich blieb er stehen. In der letzten Sekunde wich er zurück und schüttelte verneinend den Kopf. Der Busfahrer machte eine frustrierte Handbewegung, schloss die Türen und fuhr los.

Der Soldat kam zurück und setzte sich auf die Bank.

Die beiden schwiegen. Wie können wir uns anschweigen?, dachte Tatiana. Wir haben uns doch gerade erst kennen gelernt. Nein, eigentlich haben wir uns noch gar nicht kennen gelernt.

Nervös blickte sie auf die Straße. Plötzlich kam es ihr so vor, als müsse er hören, wie heftig ihr Herz klopfte. Das Geräusch war so laut, dass es sogar die Krähen aus den Bäumen hinter ihr aufgescheucht hatte. Mit lautem Flattern waren sie aufgeflogen.

Jetzt sollte ihr Bus kommen. Jetzt sofort.

Natürlich hatte sie schon früher gut aussehende Soldaten gesehen. Ein- oder zweimal letzten Sommer hatte sie sogar einige gut aussehende Soldaten kennen gelernt. Einer, dessen Namen sie schon wieder vergessen hatte, hatte ihr ein Eis gekauft.

Es lag also nicht an der Uniform des jungen Mannes und auch nicht an seinem Aussehen. Es musste daran liegen, wie er sie von der anderen Straßenseite aus angestarrt hatte, über zehn Meter Asphalt, einen Bus und die Oberleitung der Straßenbahn hinweg.

Er zog ein Päckchen Zigaretten aus seiner Uniform. »Möchtest du eine?«

»Oh, nein, nein«, erwiderte Tatiana. »Ich rauche nicht.«

Der Soldat steckte die Zigaretten wieder ein. »Ich kenne keinen, der nicht raucht«, sagte er.