9,99 €

Mehr erfahren.

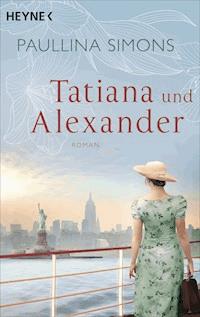

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Tatiana und Alexander-Saga

- Sprache: Deutsch

Während Major Alexander Belov vor einem Exekutionskommando steht, gelingt seiner schwangeren Frau Tatiana in letzter Sekunde die Flucht aus Leningrad. In Amerika versucht sie ein neues Leben für sich und ihr Kind aufzubauen. Doch Tatiana glaubt nicht an den Tod ihres Mannes.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1066

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Das Buch

Russland 1943: Der gebürtige Amerikaner Alexander Belov, Major der Roten Armee, soll wegen Hochverrats und Spionage hingerichtet werden. Während er sich einem Exekutionskommando gegenüber sieht, kann seine schwangere Frau Tatiana in letzter Sekunde aus Leningrad fliehen. Sie hat als Einzige ihrer Familie überlebt und glaubt auch ihren geliebten Mann für immer verloren. Nur das Kind, das sie unter dem Herzen trägt, gibt ihr die nötige Kraft zum Weiterzuleben. Sie beschließt, nach Amerika auszuwandern und dort ihren Sohn großzuziehen. In New York findet sie Arbeit und neue Freunde. Doch Alexander ist stets in ihren Gedanken, und ihre Zweifel an seinem Tod wachsen.

Paullina Simons verzaubert den Leser mit einer herzzerreißenden Liebesgeschichte, die lange in der Erinnerung nachhallt.

Die Autorin

Paullina Simons wurde 1963 in Leningrad geboren und wuchs dort auf, bis sie Anfang der siebziger Jahre mit ihrer Familie in die USA emigrierte. Sie arbeitete in Rom und Dallas und war vier Jahre als Wirtschaftsjournalistin in London tätig, bevor sie sich als Fernsehproduzentin in New York niederließ. Mit dem Roman Die Liebenden von Leningrad gelang ihr der internationale Durchbruch. Paullina Simons lebt in New York zusammen mit ihrem Mann und ihren vier Kindern.

Inhaltsverzeichnis

Einmal mehr für meine Großeltern, die inzwischen fünfundneunzig und einundneunzig Jahre alt sind, immer noch Gurken und Blumen ziehen und glücklich und zufrieden leben, und für unseren guten Freund Anatolij Studenkow, der in Russland zurückgeblieben ist und all dies nicht mehr tun kann.

Und, nur vom Mondlicht blass umflossen,Jagt er, der hoch die Rechte hebt,Auf dröhnend galoppierndem RosseDer Eh’rne Reiter selbst ihm nach.

Wohin auch seine Schritte lenkteDer Ärmste diese ganze Nacht,Der Eh’rne Reiter sah’s und sprengteIhm schweren Hufschlags ständig nach.

ALEXANDER PUSCHKIN

Prolog

Boston, Dezember 1930

Alexander Barrington stand vor dem Spiegel und rückte sein rotes Pfadfinder-Halstuch zurecht, konnte die Augen dabei aber nicht von seinem ungewöhnlich trübsinnig dreinblickenden Spiegelbild lassen. Seine Mundwinkel zeigten nach unten. Er fingerte an dem Halstuch herum, doch es wollte ihm einfach nicht gelingen, es ordentlich zu binden – und das ausgerechnet heute.

Er wandte sich vom Spiegel ab, sah sich in dem kleinen Zimmer um und seufzte. Es wirkte wenig anheimelnd: ein Holzboden, eine triste, bräunliche Tapete, ein Bett, ein Nachtschrank.

Aber das war ihm gleichgültig. Dies war ja nicht sein Zimmer – es war möbliert gemietet, und sämtliche Möbel gehörten der Vermieterin im Erdgeschoss. Sein richtiges Zimmer befand sich nicht in Boston, sondern in Barrington, und er hing mehr daran als an allen anderen Zimmern, in denen er seither gelebt hatte. Sechs Zimmer waren das gewesen, seit sein Vater das Haus vor zwei Jahren verkauft hatte und Alexander gezwungen gewesen war, Barrington und seine Kindheit zurückzulassen.

Jetzt verließen sie also auch dieses Zimmer. Aber das war ihm gleichgültig.

Doch es gab Dinge, die ihm weit weniger gleichgültig waren. Alexander schaute wieder in den Spiegel. Der Junge, der seinen Blick erwiderte, sah für seinen Geschmack viel zu grimmig drein. Er trat ganz nah an den Spiegel heran, presste das Gesicht an das Glas und atmete langsam aus.

»Und, Alexander?«, flüsterte er. »Was jetzt?«

Teddy, sein bester Freund, hielt es für die aufregendste Sache der Welt, dass Alexander das Land verlassen sollte. Doch Alexander konnte diese Ansicht beim besten Willen nicht teilen. Durch die halb geöffnete Tür hörte er seine Eltern streiten. Er beachtete sie nicht weiter. Sie stritten häufig in angespannten Situationen. Kurz darauf wurde die Tür ganz geöffnet, und Alexanders Vater, Harold Barrington, trat ein und sagte: »Bist du fertig, mein Sohn? Der Wagen wartet schon unten. Und deine Freunde warten auch und wollen sich von dir verabschieden. Teddy hat mich gefragt, ob ich ihn an deiner Stelle mitnehme.« Harold lächelte. »Ich habe ihm geantwortet, ich denke darüber nach. Was meinst du, Alexander? Möchtest du gern mit Teddy tauschen und bei seinen verrückten Eltern leben?«

»Das wäre eine nette Abwechslung, wo ich doch so normale Eltern habe.« Alexander musterte seinen Vater. Harold war mittelgroß und schlank. Sein auffälligstes Merkmal war das entschlossene Kinn in dem breiten, markanten Gesicht. Das hellbraune, leicht ergraute Haar war noch sehr dicht für seine achtundvierzig Jahre, und er hatte strahlende blaue Augen. Es gefiel Alexander, wenn sein Vater guter Laune war; seine Augen blickten dann nicht ganz so ernst wie sonst.

Seine Mutter, Jane Barrington, schob ihren Mann beiseite und trat ebenfalls ins Zimmer. Sie trug ihr bestes Seidenkleid und ein weißes Pillbox-Hütchen. »Lass den Jungen in Frieden, Harry«, sagte sie. »Du siehst doch, er versucht, adrett auszusehen. Der Wagen wird schon auf uns warten. Und Teddy und Belinda auch.« Sie strich ihr dichtes, dunkles Haar zurecht, das ihr, unter dem Hütchen hervor, bis auf die Schultern herabfiel. In ihrer Stimme klang der melodische und weiche italienische Akzent mit, den sie, trotz der siebzehn Jahre in den Vereinigten Staaten, immer noch besaß. Jetzt senkte sie die Stimme ein wenig. »Ich habe diese Belinda ja nie sonderlich gemocht.«

»Ich weiß, Mutter«, sagte Alexander. »Darum verlassen wir ja auch das Land, oder?« Er betrachtete seine Eltern im Spiegel, ohne sich umzudrehen. Äußerlich ähnelte er vor allem seiner Mutter, doch er hoffte, die Persönlichkeit seines Vaters geerbt zu haben. Sicher war er sich da nicht. Die Mutter amüsierte ihn, der Vater blieb ihm ein Rätsel. So war es schon immer gewesen. »Ich bin so weit, Vater«, sagte er.

Harold trat zu ihm und legte ihm einen Arm um die Schultern. »Und du hast gedacht, du würdest bei den Pfadfindern Abenteuer erleben. Jetzt beginnt dein größtes Abenteuer.«

»Ja«, erwiderte Alexander. Doch insgeheim dachte er: Die Pfadfinder waren mir durchaus genug. »Vater?«, fragte er, ohne den Blick von seinem Spiegelbild abzuwenden. »Wenn es nicht funktioniert ... wir können doch zurückkommen, oder? Wir können doch immer zurückkommen nach ...« Er hielt inne, damit sein Vater nicht hörte, wie seine Stimme zitterte. Schließlich holte er tief Luft und beendete den Satz: » ... nach Amerika?«

Harold antwortete nicht. Jane trat zu ihnen, und Alexander stand nun zwischen seinen Eltern. Seine Mutter war mit ihren flachen Absätzen ein Stückchen größer als sein Vater, der wiederum Alexander um einen guten halben Meter überragte. »Sag dem Jungen die Wahrheit, Harold. Er sollte Bescheid wissen. Sag es ihm. Er ist alt genug.«

»Nein, Alexander«, sagte Harold. »Wir kommen nicht mehr zurück. Wir werden von nun an immer in der Sowjetunion leben. Unser Platz ist nicht mehr in Amerika.«

Alexander wollte einwenden, dass sein Platz sehr wohl hier sei. Er war mit Teddy und Belinda befreundet, seit sie drei Jahre alt gewesen waren. Barrington war ein kleines Städtchen, die weißen Schindelbauten hatten schwarze Fensterläden, es gab drei Kirchen und eine kleine Hauptstraße, die sich über vier Blocks hinweg vom einen Ende der Stadt zum anderen zog. In den Wäldern um Barrington hatte Alexander eine glückliche Kindheit verlebt. Doch er wusste, sein Vater wollte davon nichts hören. Also schwieg er.

»Alexander, deine Mutter und ich sind ganz sicher, dass es für uns das Richtige ist. Zum ersten Mal in unserem Leben können wir Stellung beziehen und das tun, woran wir glauben. Jetzt werden wir nicht mehr nur von den Idealen des Kommunismus reden. Es ist viel zu einfach, nach Veränderung zu rufen, wenn man selbst ein behagliches Leben führt, meinst du nicht auch? Von nun an werden wir unsere Ideale leben. Dafür habe ich mein Leben lang gekämpft, das weißt du doch. Du hast mich doch erlebt, mich und deine Mutter.« Alexander nickte. Er hatte sie in der Tat erlebt. Er hatte erlebt, wie seine Eltern für ihre Ideale verhaftet worden waren. Er hatte seinen Vater im Gefängnis besucht, war in Barrington ausgegrenzt und in der Schule ausgelacht worden, hatte sich immer wieder für die Prinzipien seines Vaters prügeln müssen. Er hatte seine Mutter an der Seite seines Vaters gesehen, bei Straßenblockaden und Demonstrationen. Und er hatte an ihrer Seite gestanden. Sie waren zu dritt nach Washington gefahren, um vor dem Weißen Haus für den Kommunismus zu demonstrieren. Auch dort waren sie verhaftet worden, und der siebenjährige Alexander hatte eine Nacht in einer Jugendstrafanstalt verbracht. Aber immerhin war er der einzige Junge in Barrington, der das Weiße Haus gesehen hatte.

Er hatte geglaubt, all das wäre Opfer genug. Und später hatte er geglaubt, es wäre Opfer genug, mit der Familie zu brechen und das Haus aufzugeben, das seit acht Generationen der Sitz der Barringtons war. Er hatte geglaubt, es wäre Opfer genug, im lauten und staubigen Boston in einer winzigen Mietwohnung zu leben und die sozialistischen Lehren zu verbreiten.

Nun, offensichtlich war es nicht genug.

Der Plan, in die Sowjetunion auszuwandern, war eine Überraschung für Alexander gewesen, und beileibe keine freudige. Doch sein Vater glaubte, dass die Sowjetunion der Ort war, wo sie hingehörten, wo Alexander nicht mehr ausgelacht würde, wo man sie alle freudig empfangen und bewundern würde, statt sie zu meiden und zu verspotten. Ihr sinnloses Leben würde dort endlich einen Sinn erhalten. Im neuen Russland lag die Macht beim Arbeiter, der Arbeiter würde am Ende siegen. Der Glaube seines Vaters war stark genug für Alexander.

Seine Mutter drückte ihre rot geschminkten Lippen auf seine Stirn und hinterließ einen glänzenden Abdruck, den sie mehr schlecht als recht wegwischte. »Liebling, du weißt doch, dein Vater will, dass du das Richtige lernst, dass du mit der richtigen Überzeugung aufwächst.«

»Aber es geht doch gar nicht um mich, Mutter.« Alexander klang ein wenig bockig. »Ich bin doch nur ein Kind ...«

»Nein«, sagte Harold in unerbittlichem Ton. Seine Hand ruhte immer noch auf Alexanders Schulter. »Es geht nur um dich, Alexander. Jetzt bist du erst elf, aber bald wirst du ein erwachsener Mann sein. Und da du nur ein Leben hast, kannst du auch nur ein Mann werden. Ich bringe dich in die Sowjetunion, damit du der Mann wirst, der du sein sollst. Du, mein Sohn, bist mein einziges Vermächtnis an die Welt.« »Aber in Amerika gibt es auch viele große Männer, Vater«, wandte Alexander ein. »Herbert Hoover, Woodrow Wilson, Calvin Coolidge.«

»Ja, aber das sind keine guten Männer. Amerika bringt nur habgierige und selbstsüchtige Menschen hervor, stolze und rachsüchtige Menschen. Ich will nicht, dass du einer von ihnen wirst.«

»Alexander.« Seine Mutter drückte ihn an sich. »Wir möchten dir neue Möglichkeiten bieten, dich zu entwickeln, die du in Amerika einfach nicht hast.«

»Richtig«, bestätigte Harold. »Amerika verweichlicht seine Männer.«

Alexander machte sich von seinen Eltern los und trat einen Schritt zurück, ohne den Blick von seinem ernsten Spiegelbild zu wenden.

Er sah sich selbst unverwandt ins Gesicht und fragte sich dabei: Was für ein Mann werde ich wohl sein, wenn ich erwachsen bin?

Dann salutierte er vor seinem Vater und sagte: »Mach dir keine Sorgen, Vater. Du wirst schon noch stolz auf mich sein. Ich will nicht habgierig und selbstsüchtig werden, auch nicht stolz und rachsüchtig. Und ich werde der stärkste Mann werden, den es gibt. Ich bin so weit. Gehen wir.«

»Ich will gar nicht, dass du ein starker Mann wirst, Alexander. Du sollst nur ein guter Mann werden.« Harold hielt kurz inne. »Ein besserer, als ich es bin.«

Während sie das Zimmer verließen, drehte Alexander sich noch einmal um und warf einen letzten Blick auf sein Spiegelbild. Ich will diesen Jungen nicht vergessen, dachte er. Vielleicht muss ich mich ja irgendwann auf ihn besinnen.

Stockholm, Mai 1943

Ich bin an einen Wendepunkt gelangt, dachte die achtzehnjährige Tatiana, als sie eines kühlen Sommermorgens aufwachte. Ich kann so nicht weiterleben. Sie stand auf, wusch sich und verstaute dann ihre Bücher und wenigen Habseligkeiten in ihrem Rucksack, um das Zimmer so unberührt zu verlassen, wie sie es vor über zwei Monaten vorgefunden hatte. Durch die weißen Vorhänge drang unerbittlich ein leichter Sommerwind herein. Er war genauso unerbittlich wie sie selbst.

Über dem Tisch des kleinen Zimmers hing ein ovaler Spiegel. Ehe Tatiana sich das Haar zusammenband, betrachtete sie sich darin. Sie erkannte sich kaum wieder. Alles Rundliche, Kindliche war verschwunden; ihr Gesicht war nur noch ein hageres Oval mit eingefallenen Wangen, hoher Stirn, kantigem Kinn und zusammengepressten Lippen. Falls sie noch Grübchen besaß, waren sie nicht zu sehen. Es war schon lange her, dass sie zum letzten Mal gelächelt hatte. Die Wunde an ihrer Wange, die durch ein Stück der zerborstenen Windschutzscheibe verursacht worden war, war verheilt und zu einer dünnen, rosigen Narbe verblasst. Auch die Sommersprossen verblassten langsam. Doch vor allem ihre Augen schienen Tatiana fremd. Die einst so strahlenden grünen Augen lagen jetzt tief in dem bleichen Gesicht, wie ein letztes, unüberwindliches Bollwerk, das Fremde daran hinderte, direkt in ihre Seele zu blicken. Sie konnte niemandem in die Augen schauen, nicht einmal sich selbst. Ein Blick in diese grünen Seen genügte, um zu wissen, was für Stürme hinter dieser Fassade tobten.

Tatiana bürstete ihr hellblondes Haar, das ihr bis zu den Schultern reichte. Sie hasste es schon längst nicht mehr. Wie hätte sie es auch hassen können, wo doch Alexander es so geliebt hatte?

Aber daran wollte sie jetzt nicht denken. Abschneiden wollte sie es, sich scheren wie ein Lamm auf dem Weg zur Schlachtbank. Sie wollte sich das Haar abschneiden, sich die Augen auskratzen, sich die Zähne aus dem Mund brechen und sich die Venen aus der Kehle reißen.

Sie steckte ihr Haar zu einem Knoten zusammen und verbarg es unter einem Kopftuch, um so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf sich zu ziehen. In Schweden – einem Land voll blonder Frauen – war es leichter für sie, in der Menge zu verschwinden.

Tatiana wusste, dass es Zeit war zu gehen, doch sie konnte den nötigen Antrieb nicht finden. Da war das Kind in ihrem Bauch, doch das konnte sie ebenso gut in Schweden zur Welt bringen wie in Amerika. Hier wäre es sogar einfacher. Sie könnte bleiben, müsste nicht durch ein unbekanntes Land reisen, nicht auf einem Frachter nach Großbritannien übersetzen und von dort übers Meer in die Vereinigten Staaten, inmitten eines Weltkriegs. Die Deutschen bombardierten die nördlichen Gewässer fast täglich, ihre Torpedos ließen die Unterseeboote und Blockadeschiffe der Alliierten in Rauch und Flammen aufgehen – Bilder, die so gar nicht zu den ruhigen Wellen des Golfs von Bothnia, der Ostsee, des Nördlichen Eismeers und des Atlantik passen wollten. Wenn sie in Stockholm bliebe, wäre sie in Sicherheit, könnte einfach so weitermachen wie bisher.

Und was hatte sie bisher gemacht?

Sie hatte Alexander gesehen, überall, wo sie ging und stand. Sie schaute nach rechts, und da war er, hoch gewachsen, in seiner Uniform, das Gewehr über der Schulter. Er sah sie an und lächelte. Dann streckte sie die Hand aus und griff ins Leere, berührte nur das weiße Kissen, auf dem sie geglaubt hatte, sein Gesicht zu sehen. Sie drehte sich zu ihm um, brach ein Stück Brot für ihn ab, und immer, wenn sie auf einer Bank saß, sah sie ihn langsam und zielsicher auf sich zukommen, sah ihn die Straße überqueren, um zu ihr zu gelangen. Tagsüber folgte sie schwedischen Männern, Männern mit breiten Schultern, Männern, die weit ausschritten. Sie starrte Wildfremden ins Gesicht, weil sie glaubte, Alexanders Züge darin zu erkennen. Dann blinzelte sie, und er war verschwunden, und damit verschwand auch sie. Sie senkte den Blick und ging weiter.

Doch sobald sie den Blick wieder hob, war er auch schon wieder da, an ihrer Seite, so groß und so schön. Er lachte sie an, strich ihr übers Haar, beugte sich zu ihr, und der Gewehrgurt glitt ihm von der Schulter.

Noch einmal schaute sie in den Spiegel. Alexander stand hinter ihr. Er streichelte ihren Nacken, beugte sich über sie. Sie roch weder seinen Duft, noch spürte sie die Berührung seiner Lippen. Nur ihre Augen sahen ihn, spürten fast sein schwarzes Haar an ihrem Hals.

Tatiana schloss die Augen.

Dann ging sie ins Cafe Spivak und verzehrte ihr übliches Frühstück: zwei Portionen Speck, zwei Tassen schwarzen Kaffee, drei pochierte Eier. Dabei versuchte sie, die englische Zeitung zu lesen, die sie an einem Kiosk am Hafen gekauft hatte. Doch die Wörter schienen in ihrem Kopf zu verpuffen, sie konnte ihren Sinn einfach nicht begreifen. Nachmittags war sie ruhiger, da konnte sie besser lesen. Sie verließ das Cafe und ging zum Industriehafen. Dort setzte sie sich auf eine Bank und beobachtete den schwedischen Hafenarbeiter dabei, wie er die Lastkähne mit Altpapier belud, das nach Helsinki verschifft werden sollte. In ein paar Minuten, das wusste sie, würde er etwa fünfzig Meter den Pier entlanggehen, um ein paar Worte mit seinen Freunden zu wechseln. Er würde eine Zigarette rauchen, einen Kaffee trinken und anschließend noch eine Zigarette rauchen. Dreizehn Minuten würde er fort sein und den überdachten Lastkahn unbeobachtet lassen. Die Planke führte direkt in die Kajüte.

Nach dreizehn Minuten würde er zurückkommen, weiter das Papier vom Laster laden und es mit seinem Handkarren über die Planke auf das Schiff bringen. In zweiundsechzig Minuten würde der Kapitän des Lastkahns kommen, der Hafenarbeiter würde salutieren und die Leinen losmachen. Und der Kapitän würde sein Schiff über die Ostsee nach Helsinki steuern. Tatiana beobachtete all das an diesem Morgen zum fünfundsiebzigsten Mal.

Helsinki war nur vier Stunden von Wyborg entfernt. Aus den englischen Zeitungen, die sie täglich kaufte, wusste Tatiana, dass Wyborg zum ersten Mal seit 1918 wieder in sowjetischer Hand war. Die Rote Armee hatte das russische Karelien von den Finnen zurückerobert. Ein Lastkahn übers Meer nach Helsinki, dann ein Laster durch die Wälder nach Wyborg, und schon wäre auch Tatiana wieder in sowjetischer Hand. »Manchmal wünschte ich, du wärst weniger stur«, sagt Alexander. Er hat drei Tage Fronturlaub bekommen. Sie sind in Leningrad – zum letzten Mal gemeinsam in Leningrad, am letzten Novemberwochenende. Sie tun alles zum letzten Mal. »Da solltest du dich vielleicht an die eigene Nase fassen.« Er seufzt. »Stimmt.« Er schnaubt hilflos. »Es gibt Frauen«, sagt er dann, »die hören auf ihre Männer. Ich weiß genau, dass es die gibt. Ich habe sie schon gesehen, bei anderen Männern ...« »Dann haben die anderen Männer sie dir wohl alle weggeschnappt.« Sie fängt an, ihn zu kitzeln, doch es gelingt ihr nicht, ihn zum Lachen zu bringen. »Na gut. Sag mir, was ich tun soll«, sagt sie, und ihre Stimme klingt dabei ein wenig heiser. »Ich tue alles, was du sagst.«

»Geh fort aus Leningrad und fahr direkt nach Lazarewo«, sagt Alexander. »Bring dich in Sicherheit.«

Sie verdreht die Augen. »Gut, ein letzter Versuch. Ich weiß doch, dass du dieses Spiel beherrschst.«

»Natürlicb«, erwidertAlexander. Er sitzt auf dem alten Sofa ihrer Eltern. »Aber ich will nicht. Du hörst ja nicht einmal auf mich, wenn es um etwas Wichtiges geht ...«

»Das ist aber nicht wichtig.« Tatiana kniet sich vor ihn hin und fasst seine Hände. »Wenn der NKWD mich holen kommt, dann weiß ich, dass du tot bist, und werde mich mit Freuden an die Wand stellen lassen.« Sie drückt seine Hände. »Ich werde dort stehen, als deine Frau, und nicht eine Sekunde bereuen, die ich mit dir verbracht habe. Gönn mir wenigstens noch diesen Augenblick hier mit dir. Ich will dich noch einmal riechen, dich noch einmal schmecken, dich noch einmal küssen. Spiel unser Spiel mit mir, auch wenn es noch so traurig ist, hier mitten im Leningrader Winter beieinander zu liegen. Lass uns das Wunder genießen, dass wir überhaupt hier beieinander liegen. Sag mir, was ich tun soll, und ich werde es tun.«

Alexander zieht sie an der Hand zu sich empor. »Komm her.« Er breitet die Arme aus. »Setz dich auf meinen Schoß.«

Sie tut es.

»Jetzt leg deine Hände auf mein Gesicht.«

Sie tut es.

»Küss mich auf die Augen.«

Sie tut es.

»Küss mich auf die Stirn.«

Sie tut es.

»Und jetzt auf den Mund.«

Sie tut es, tut alles, was er sagt.

»Tania ...«

»Ruhig.«

»Siehst du denn nicht, dass ich daran zerbreche?«

»Ach«, sagt sie. »Im Moment bist du ja noch ganz.«

Sie saß auf ihrer Bank und beobachtete den Hafenarbeiter, bei Sonnenschein, bei Regen oder Nebel.

Morgens war es fast immer neblig, doch heute war es nur kühl. Am Pier roch es nach frischem Wasser und Fisch. Über ihr schrien die Möwen, eine Männerstimme rief etwas.

Wo ist mein Bruder, warum hilft er mir nicht? Wo ist meine Schwester, meine Mutter? Hilf mir, Pascha, spiel wieder Fußball mit mir, versteck dich im Wald, wo ich dich ganz sicher finde. Sieh nur, Dascha, sieh nur, wie das alles ausgegangen ist. Kannst du es überhaupt sehen? Mama, Mama. Ich will zu meiner Mutter. Wo ist meine Familie, die immer etwas von mir verlangt, mich unter Druck gesetzt, sich in alles eingemischt, mich nie allein, nie in Ruhe gelassen hat? Wo sind sie jetzt, warum helfen sie mir nicht, das zu überstehen? Deda, was soll ich tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll.

Heute ging der Hafenarbeiter nicht zu seinem Freund am angrenzenden Pier hinüber, um Kaffee zu trinken und zu rauchen. Stattdessen kam er herüber und setzte sich neben Tatiana auf die Bank.

Das überraschte sie, doch sie sagte nichts. Sie zog nur ihre Schwesterntracht enger um sich, rückte das Kopftuch zurecht, das ihr Haar verdeckte, presste die Lippen zusammen und blickte starr auf den Hafen hinaus.

Er sprach sie auf Schwedisch an: »Ich bin Sven. Wie heißen Sie?«

Nach einer Weile antwortete sie: »Tatiana. Ich spreche kein Schwedisch.«

»Möchten Sie eine Zigarette?«, fragte er auf Englisch.

»Nein«, erwiderte sie, ebenfalls auf Englisch. Sie dachte kurz darüber nach, ob sie behaupten sollte, auch kein Englisch zu sprechen. Russisch konnte er bestimmt nicht.

Er fragte, ob er ihr einen Kaffee bringen solle oder etwas Wärmeres zum Überziehen. Doch sie sagte nur »Nein«, ohne ihn dabei anzusehen.

Sven schwieg einen Augenblick. »Sie wollen auf den Lastkahn, nicht wahr?«, fragte er schließlich. »Kommen Sie, ich nehme Sie mit.« Er fasste sie am Arm, doch Tatiana rührte sich nicht. »Sie haben etwas zurückgelassen, das sehe ich Ihnen an«, sagte er und zog sie sanft am Arm. »Kommen Sie mit, holen Sie es sich zurück.« Tatiana bewegte sich nicht. »Sie können Zigaretten oder Kaffee haben, und Sie können auf das Boot. Ich werde mich nicht mal umdrehen. Sie brauchen sich nicht an mir vorbeizuschleichen. Ich hätte Sie auch gleich beim ersten Mal mitgenommen, wenn Sie gefragt hätten. Sie wollen nach Helsinki? Gut. Sie sind zwar offensichtlich keine Finnin.« Sven hielt einen Augenblick inne. »Aber Sie sind schwanger. Vor zwei Monaten wäre es noch leichter für Sie gewesen. Jetzt haben Sie es sich selbst unnötig schwer gemacht. Entweder Sie gehen zurück, oder Sie machen einen Schritt nach vorn, aber eins von beidem müssen Sie tun. Wie lange wollen Sie denn noch hier sitzen und mich beobachten?« Tatiana blickte auf das Meer hinaus.

»Wie lange wollen Sie so weitermachen?«, beharrte er.

»Wenn ich das wüsste, säße ich nicht mehr hier.«

»Dann hören Sie auf damit. Kommen Sie mit.«

Sie schüttelte den Kopf.

»Sie sind schon zu lange allein«, sagte der Hafenarbeiter.

»Wo ist denn Ihr Mann? Wo ist der Vater Ihres Kindes?«

»Tot. In der Sowjetunion«, flüsterte Tatiana.

»Aus der Sowjetunion sind Sie also.« Er nickte. »Jetzt wird

mir einiges klar. Sie sind geflohen? Na gut, jetzt sind Sie hier, dann bleiben Sie auch hier. Bleiben Sie in Schweden. Gehen Sie zum Konsulat, beantragen Sie Flüchtlingshilfe. Es kommen Hunderte über Dänemark hierher. Gehen Sie zum Konsulat.«

Tatiana schüttelte den Kopf.

»Sie bekommen bald ein Kind«, sagte Sven. »Entweder Sie gehen zurück, oder Sie fangen neu an.«

Tatiana legte die Hände auf ihren Bauch. In ihren Augen glänzten Tränen.

Der Hafenarbeiter tätschelte ihren Arm und stand auf. »Also, was wollen Sie machen? Warum wollen Sie überhaupt zurück in die Sowjetunion?«

Tatiana gab keine Antwort. Wie hätte sie ihm auch erklären sollen, dass sie ihre Seele dort zurückgelassen hatte?

»Was passiert mit Ihnen, wenn Sie zurückgehen?«

»Ich werde wohl sterben«, antwortete sie tonlos.

»Und wenn Sie neu anfangen, was passiert dann mit Ihnen?« »Dann werde ich wohl weiterleben.«

Sven klatschte in die Hände. »Dann liegt es doch auf der Hand. Sie müssen neu anfangen.«

»Sicher«, sagte Tatiana. »Aber wie soll ich so weiterleben? Sehen Sie mich doch an. Wenn ich könnte, würde ich es ja tun.«

»Und da bleiben Sie lieber hier in Stockholm, in Ihrer ganz persönlichen Hölle, und schauen mir tagein, tagaus zu, wie ich mein Papier verlade, wie ich rauche, beobachten mich. Was wollen Sie? Mit Ihrem Baby hier auf der Bank sitzen? Wollen Sie das wirklich?«

Tatiana schwieg.

Als sie ihn zum ersten Mal gesehen hatte, saß sie auf einer Bank und aß ein Eis.

»Fangen Sie neu an.«

»Ich kann nicht.«

BUCH EINS

Das zweite Amerika

... Und umso mehr musst du es wagen,Trotz dieser,jeder Flut.Er war dein Sohn, den du getragen,

1

Im Feldlazarett von Morozowo, 13. März 1943

Im Dunkel des Abends lag, in einem kleinen Fischerdorf, das für den Newa-Einsatz an der Leningrader Front in ein Hauptquartier der Roten Armee verwandelt worden war, ein Verwundeter im Feldlazarett und wartete auf den Tod.

Lange lag er da, reglos, mit verschränkten Armen, bis schließlich das Licht ausging und auf der Station mit den schwer Verletzten langsam Ruhe einkehrte.

Bald würden sie kommen, um ihn zu holen.

Er war ein junger Mann von dreiundzwanzig Jahren und schwer vom Krieg gezeichnet. Die Monate, die er verwundet im Krankenbett verbracht hatte, hatten seinem Gesicht eine Blässe verliehen, die weder auf Angst noch auf Sehnsucht, sondern einzig auf fehlendes Sonnenlicht zurückzuführen war. Er war unrasiert, doch sein schwarzes Haar war sehr kurz geschoren. Seine schokoladenbraunen Augen blickten leer in die Ferne. Alexander Below sah zwar grimmig drein, doch er war im Grunde kein grausamer Mann. Er wirkte gefasst und war dennoch nicht gefühllos.

Monate zuvor, bei der Schlacht um Leningrad, war Alexander seinem guten Freund Anatolij Marasow zu Hilfe geeilt, der, von einer Kugel in der Kehle getroffen, auf der zugefrorenen Newa lag. Obwohl Anatolij nicht mehr zu helfen war, war Alexander zu ihm gelaufen, gefolgt von Matthew Sayers, einem leichtsinnigen Arzt des Internationalen Roten Kreuzes. Sayers war ins Eis eingebrochen, und Alexander hatte ihn durch das Loch in der Eisdecke wieder herausgezogen, was ihn beinahe selbst das Leben gekostet hätte, und ihn dann am anderen Ufer des Flusses hinter einem gepanzerten Armeefahrzeug in Sicherheit gebracht. Die Deutschen hatten versucht, das Fahrzeug aus der Luft zu bombardieren, doch sie hatten nur Alexander erwischt. Er dachte an die deutschen Flugzeuge damals in Luga, zu Beginn des Krieges, die die Felder beschossen hatten, auf denen Soldaten und Frauen waren. Jetzt wusste er, was ihn daran so mitgenommen hatte. Das Heulen der Luftwaffenbomber hatte ihm seinen eigenen Tod angekündigt.

Tatiana hatte ihn den vier Reitern entrissen, die ihn holen wollten und an ihren schwarz behandschuhten Fingern bereits seine guten und seine schlechten Taten abzählten. Und dabei hatte er ihr doch eingeschärft: »Geh fort aus Leningrad und fahr direkt nach Lazarewo.« Nach Lazarewo, in das kleine Fischerdorf, das am Fuße des Urals, inmitten eines Kiefernhains lag, ans Ufer des mächtigen Flusses Kama geschmiegt; nach Lazarewo, wo sie zumindest für kurze Zeit in Sicherheit gewesen wäre. Aber sie war wie Matthew Sayers: leichtsinnig. Sie hatte sich einfach geweigert. Stattdessen war sie ohne sein Wissen an die Front gekommen, hatte den vier Reitern ihr Nein ins Gesicht geschrien und ihnen mit der Faust gedroht. Es ist noch zu früh, ihr könnt ihn noch nicht haben. Und dann hatte sie trotzig hinzugesetzt: Ich erlaube nicht, dass ihr ihn holt. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um euch davon abzuhalten.

Und genau das hatte sie getan. Mit ihrem Blut hatte sie ihn vor den Reitern bewahrt. Sie hatte ihm ihr Blut geschenkt, und man hatte ihn retten können.

Alexander verdankte Tatiana sein Leben, und er seinerseits hatte Dr. Sayers das Leben gerettet. Deshalb hatte der Arzt beschlossen, Alexander und Tatiana nach Helsinki zu bringen, damit sie von dort in die Vereinigten Staaten reisen konnten. Zusammen mit Tatiana hatten sie einen detaillierten Plan geschmiedet, und Alexander hatte zwei Monate im Lazarett verbracht, während die Wunde an seinem Rücken heilte, hatte Figürchen, Wiegen und Speere aus Holz geschnitzt und sich vorgestellt, wie es sein würde, mit ihr durch Amerika zu fahren. Er hatte die Augen geschlossen und sich vorgestellt, wie sie alles Leid hinter sich lassen würden. In seiner Vorstellung saßen sie in einem Auto, nur zu zweit, sangen zur Musik aus dem Radio, und die Luft draußen war warm.

Diese flüchtige Hoffnung hatte ihn aufrecht erhalten. Und doch war es eine so schwache Hoffnung, das wusste er selbst in den Momenten, in denen er sich ihr ganz hingab. Die Hoffnung eines Mannes, der, vom Feind umzingelt, ihm auf der Flucht den Rücken zukehrt und betet, dass er einen sicheren Hort erreicht, ehe der Feind nachlädt oder schwerere Geschütze auffährt. Er hört die Schüsse, hört die Schreie hinter sich und läuft doch immer weiter, hofft auf Erlösung von dem Pfeifen der Granaten. Tauch ein in die Hoffnung, sonst wirst du in Verzweiflung sterben. Tauch ein in den Fluss Kama.

Doch dann, drei Tage war es her, hatte Alexander die Augen aufgeschlagen, und vor ihm stand sein angeblich bester Freund, Dimitri Tschernenko. Er hielt den Tornister in der Hand, den Alexander verloren hatte, als er auf dem Eis verwundet wurde. Dimitri zog Tatianas weißes Kleid mit den roten Rosen darauf aus dem Tornister, hielt es wie eine indirekte Drohung in die Höhe, und verlangte von Alexander, sie zurückzulassen, ohne sie nach Amerika zu gehen und stattdessen ihn, Dimitri, mitzunehmen. Er verlangte von Alexander, sein Leben für ihn hinzugeben.

Er hätte Dimitri töten sollen, und um ein Haar hätte er das auch getan. Wenn dieser Idiot von Pfleger ihn nicht zurückgehalten hätte, hätte Alexander Dimitri sicherlich zu Tode geprügelt. Aber ganz gleich, ob Dimitri nun am Leben war oder nicht: Alexanders Schicksal war besiegelt. Er fragte sich, seit wann es wohl schon besiegelt gewesen war, doch im Grunde kannte er die Antwort auf diese Frage.

Seit dem Augenblick, als er damals, im Dezember 1930, sein kleines Zimmer in Boston verlassen hatte.

Hätte Alexander jetzt, im Jahr 1943, Dimitri getötet, man hätte ihn offiziell festgenommen und in ein Militärgefängnis geworfen. Dort hätte er, umgeben von Wärtern, darauf warten müssen, wegen Mordes vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden. Tatiana, die nicht fähig zu sein schien, sich selbst zu retten, wäre in der Sowjetunion geblieben, um in seiner Nähe zu sein, und Dr. Matthew Sayers vom Roten Kreuz wäre allein nach Helsinki gefahren.

Doch Dimitri war nur halb tot gewesen. Und kaum hatte er das Bewusstsein wiedererlangt, führte ihn sein erster Weg zu General Mechlis vom NKWD. Er erzählte ihm alles, was er über Alexander Below wusste, und das war eine ganze Menge.

Es war offensichtlich, dass er Alexanders Leben zerstören wollte. Tatiana, mit ihrer Gabe, die Menschen zu durchschauen, hatte das gleich von Anfang an gespürt. Sie hatte Alexander gewarnt, dass Dimitri nichts Gutes im Schilde führe. Und so waren sie vorsichtig gewesen, hatten so getan, als wären sie nur flüchtige Bekannte, und hatten den Schein aufrechterhalten. Doch als Dimitri Tatianas weißes Kleid mit den roten Rosen in Alexanders Tornister entdeckte, wusste er Bescheid. Und dann fand er heraus, dass die beiden heimlich geheiratet hatten. Er wusste, dass er sie nun in der Hand hatte, und setzte alles daran, sie zu vernichten.

Doch Alexander sah noch einen letzten Hoffnungsschimmer, einen letzten Funken der verlöschenden Kerze. Dimitri wollte aus der Sowjetunion entkommen. Und daher hatte er, als er mit entstelltem Gesicht und mehrfach gebrochenem Arm bei General Mechlis vorgesprochen hatte, nur Informationen über seinen besten Freund Alexander Below weitergegeben. Er hatte nicht erzählt, dass Tatiana Metanowa Alexanders Frau war, denn Tatiana sollte die Sowjetunion verlassen – und zwar nicht mit Alexander, sondern mit ihm.

Und nun biss Alexander Below die Zähne zusammen, damit Tatiana die Sowjetunion tatsächlich verlassen konnte. Er schloss die Augen, ballte die Fäuste und zog sich von ihr zurück. Er würde sie fortschicken, sie gehen lassen.

Alexander blieb in seinem alten Leben nur noch eines zu tun: Er musste stark sein und vor dem Arzt salutieren, der schon bald seine Frau retten würde. Anschließend konnte er sich in den Kampf stürzen und sich dem Feind entgegenstellen. Doch im Augenblick blieb ihm nichts anderes übrig, als zu warten.

Alexander bat die Nachtschwester, ihm seine Galauniform und seine Offiziersmütze zu bringen, weil er nicht in Lazarettkleidung aus dem Bett geholt werden wollte. Er rasierte sich mit seinem Taschenmesser und ein wenig Wasser, dann zog er sich an, setzte sich auf den Stuhl neben seinem Bett und verschränkte die Arme vor der Brust. Wenn sie kamen – und er wusste, sie würden kommen –, wollte er mit so viel Würde gehen, wie die NKWD-Schergen es erlaubten. Er hörte das laute Schnarchen des Mannes im Bett neben ihm, der seinen Blicken durch ein Isolationszelt entzogen war.

Was bewegte Alexander in dieser Nacht? Und vor allem: Was würde mit ihm geschehen, in ein oder zwei Stunden, wenn sein ganzes Dasein in Frage gestellt sein würde? Was würde geschehen, wenn der Chef des Geheimdienstes, General Mechlis, seine glitzernden, entzündeten Augen auf ihn richtete und befahl, »Sagen Sie uns, wer Sie sind, Herr Major«?

Was würde Alexander dann antworten?

War er Tatianas Ehemann?

Ja.

»Nicht weinen, Süße.«

»Noch nicht, bitte. Jetzt noch nicht.«

»Tania, ich muss gehen.« Er hat Oberst Stepanow versprochen,zum Appell am Sonntagabend wieder zurück zu sein,und er darf sich nicht verspäten.

»Bitte. Noch nicht.«

»Tania, ich bekomme bestimmt noch einmal Wochenendurlaub ...« Er keucht. »Nach der Schlacht um Leningrad.

Dann komme ich wieder her. Aber jetzt ...«

»Nein, Shura, bitte nicht.«

»Du hältst mich so fest mit deinen Beinen.«

»Nein. Beweg dich nicht. Bitte. Bleib einfach ...«

»Es ist schon fast sechs, Kleines. Ich muss gehen.«

»Shura, Liebster, bitte ... geh nicht.«

»Aber was soll ich denn machen?«

»Bleib einfach hier. In mir. Bleib für immer in mir. Nochnicht, noch nicht.«

»Ruhig, Tania, ruhig.«

Und fünf Minuten später stürzt er schon aus der Tür. »Ich muss mich beeilen. Nein, du begleitest mich nicht zur Kaserne, ich will nicht, dass du im Dunkeln allein herumläufst. Hast du die Pistole noch, die ich dir gegeben habe? Bleib hier. Schau mir nicht nach, wenn ich den Flur entlanggehe. Komm einfach nur her.« Er hüllt sie in seinen Mantel, zieht sie an sich, küsst ihr Haar, ihren Mund. »Sei ein braves Mädchen, Tania«, sagt er. »Und sag jetzt nicht ›Leb wohl‹.«

Sie salutiert. »Auf Wiedersehen, Herr meines Herzens«, sagt sie. Das ganze Wochenende hindurch sind ihre Tränen geflossen.

War er Soldat der Roten Armee?

Ja.

War er der Mann, der sein Leben in die Hände von Dimitri Tschernenko gelegt hatte, einem ruchlosen Dämon in der Maske eines Freundes?

Ja, auch das.

Doch einst war Alexander ein Amerikaner gewesen, ein Barrington. Einst sprach er wie ein Amerikaner, lachte wie ein Amerikaner, er trieb Sport, schwamm und nahm das Leben als selbstverständlich hin. Er hatte Freunde und den Glauben, diese Freunde sein Leben lang zu behalten, und er liebte seine Eltern, wie ein Amerikaner.

Einst waren die Wälder von Massachusetts seine Heimat. Und er besaß eine kleine Tasche, in der er all seine Schätze aufbewahrte: die Muscheln und die glatt polierten Glasstückchen, die er am Nantucket Sound gefunden hatte, den Stiel einer Zuckerwatte, Schnüre und Kordeln, ein Foto von seinem Freund Teddy.

Einst hatte er eine Mutter; ihr sonnengebräuntes, sorgfältig geschminktes, vertrautes Gesicht mit den großen Augen und dem lachenden Mund stand ihm noch vor Augen.

Und einst, unter einem bläulichen Mond und einem schwarzen Himmel, als die Sterne auf ihn herabstrahlten, hatte Alexander für einen kurzen, endlosen Augenblick etwas gefunden, das er in der Sowjetunion nie zu finden gehofft hatte. Einst.

Es ging zu Ende mit Alexander Barrington. Doch er würde sich nicht kampflos ergeben.

Er legte seine drei Tapferkeitsmedaillen an und auch den »Roten Stern«, den man ihm verliehen hatte, nachdem er mit dem Panzer das dünne Eis des Sees überquert hatte. Dann setzte er seine Mütze auf und saß auf seinem Stuhl und wartete.

Alexander wusste, wie der NKWD mit Leuten wie ihm verfuhr. Man wollte so wenig Aufsehen wie möglich erregen, so wenige Zeugen wie möglich haben. Deshalb kamen die Schergen in der Nacht oder auf einem belebten Bahnsteig, wenn man gerade zu einer Urlaubsreise auf die Krim aufbrechen wollte. Sie kamen auf dem Fischmarkt oder in Gestalt eines Nachbarn, der einen für einen Augenblick hereinbat. Sie setzten sich in der Kantine an den Tisch, an dem man gerade seine Pelmeni verzehrte. Sie nahmen auf derselben Parkbank Platz. Stets waren sie höflich, ruhig und gut gekleidet. Das Auto, das bald am Straßenrand halten würde, um das Opfer in das Große Haus zu bringen, und die Pistolen, die sie bei sich trugen, waren nirgends zu sehen. Eine Frau, die in einer großen Menschenmenge verhaftet werden sollte, hatte einmal laut zu schreien begonnen, war an einem Laternenpfahl hochgeklettert und hatte sich so aufgeführt, dass selbst unbeteiligte Passanten stehen geblieben waren. Damit hatte sie die Arbeit der NKWD-Schergen unmöglich gemacht. Sie waren gezwungen gewesen, sie für den Augenblick in Ruhe zu lassen. Doch die Frau hatte anschließend nicht versucht, ins Landesinnere zu entkommen, sondern war nach Hause gegangen und hatte sich schlafen gelegt. Und in der Nacht waren sie zurückgekommen.

Auch Alexander hatten sie schon einmal geholt. Er stand eines Nachmittags mit einem Freund vor der Schule, als zwei Männer auf ihn zukamen und ihm sagten, er habe seinen Termin mit dem Geschichtslehrer vergessen. Ob er vielleicht noch einen Augenblick mit hineinkommen und mit ihm reden könne? Alexander wusste sofort Bescheid, er roch förmlich, dass sie logen. Er rührte sich nicht von der Stelle, hakte sich bei seinem Freund unter und schüttelte den Kopf. Doch der Freund, der spürte, dass er hier nicht erwünscht war, machte sich rasch davon, und Alexander blieb allein mit den beiden Männern zurück und überlegte, was er tun sollte. Als er den schwarzen Wagen sah, der sich langsam näherte, wusste er, dass es nicht viele Möglichkeiten gab. Er überlegte, ob die Männer wohl am helllichten Tag vor anderen Leuten auf ihn schießen würden, entschied, dass sie das nicht wagen würden, und rannte los. Sie verfolgten ihn, doch er war siebzehn und sie Mitte dreißig. Er hatte sie schon bald abgehängt, bog in eine Seitengasse ein und gelangte schließlich auf einen Markt in der Nähe der Nikolauskirche. Dort kaufte er Brot, wagte sich aber nicht nach Hause. Er war sicher, dass sie als Nächstes dort nach ihm suchen würden. Sein Vater würde ihn nicht vermissen, und seine Mutter merkte ohnehin nichts mehr. Also verbrachte Alexander die Nacht im Freien.

Am nächsten Morgen ging er in die Schule, denn er glaubte, im Klassenzimmer in Sicherheit zu sein. Doch dann überbrachte der Direktor ihm höchstpersönlich die Nachricht, dass er unverzüglich in sein Büro kommen solle.

Kaum hatte er das Klassenzimmer verlassen, wurde er überwältigt, unauffällig nach draußen gebracht und in den Wagen verfrachtet, der bereits am Straßenrand wartete.

Im Großen Haus prügelte man ihn und brachte ihn dann ins Kresty-Gefängnis, wo er warten sollte, bis über sein Schicksal entschieden worden war. Er gab sich keinen Illusionen hin. Bisher war keine Anklage gegen ihn erhoben worden, doch er wusste, hier spielte es keine Rolle mehr, ob er unschuldig war. Und vielleicht war er ja auch gar nicht so unschuldig. Immerhin war er Alexander Barrington, ein Amerikaner. Das war sein großes Verbrechen. Alles andere war nur Lappalie.

Doch wenn sie ihn heute holen kamen, würden sie auf keinen Fall einen Aufstand riskieren wollen, mitten in einem Militärlazarett, da war sich Alexander sicher. Die Apparatschiks würden den Vorwand, dass sie ihn nach Wolchow brachten, um ihn zum Oberstleutnant zu befördern, so lange aufrechterhalten, bis sie mit ihm allein waren. Alexander musste verhindern, dass man ihn nach Wolchow brachte, wo alle Mittel vorhanden waren, um ihm den »Prozess« zu machen und ihn hinzurichten. Hier in Morozowo, zwischen all den Anfängern und Stümpern, hatte er bessere Chancen zu überleben.

Er wusste, dass er nach Paragraph 58 des Strafgesetzbuchs der RSFSR von 1928 nicht einmal mehr als politischer Gefangener galt. Sollte man ihn eines Staatsverbrechens anklagen, war er schlicht und ergreifend ein Krimineller und konnte mit einer entsprechenden Verurteilung rechnen. Die Definition der Vergehen in den vierzehn Absätzen des Paragraphen war sehr allgemein gehalten. Man musste nicht einmal Amerikaner sein oder versucht haben, sich der sowjetischen Rechtsprechung zu entziehen. Man musste kein ausländischer Aufwiegler sein, auch kein Spion oder Sympathisant. Man musste nicht einmal tatsächlich ein Verbrechen begangen haben. Allein das Vorhaben galt bereits als Verbrechen und konnte als solches bestraft werden. Das Vorhaben des Verrats wurde ebenso scharf geahndet wie der Verrat selbst. Die sowjetische Regierung brüstete sich mit diesem Zeichen ihrer Überlegenheit gegenüber der Rechtsprechung anderer europäischer Länder, die so töricht waren zu warten, bis ein Verbrechen begangen wurde, ehe sie die Strafe vollzogen.

Alle tatsächlichen oder geplanten Handlungen, die den sowjetischen Staat oder die militärische Macht des Staates schwächen konnten, wurden mit dem Tod bestraft. Und nicht nur Handlungen. Auch Unterlassungen galten als konterrevolutionär.

Und Tatiana ... Alexander war überzeugt davon, dass die Sowjetunion sie auf die eine oder andere Weise ums Leben bringen würde. Hätte er seinen alten Plan in die Tat umgesetzt, mit Dimitri nach Amerika zu fliehen und sie zurückzulassen, dann wäre sie die Frau eines Deserteurs gewesen. Wäre er an der Front gefallen, dann wäre sie verwitwet, verwaist und ganz allein zurückgeblieben. Und nun, da Dimitri ihn an Stalins Geheimdienst, den NKWD, verraten hatte, würde sie die einzige Hinterbliebene des Alexander Barrington sein, die russische Ehefrau eines mutmaßlichen amerikanischen Spions und damit eine Klassenfeindin. Andere Alternativen gab es nicht, weder für Alexander noch für das unglückselige Mädchen, das er geheiratet hatte.

Wenn Mechlis mich fragt, wer ich bin, werde ich dann salutieren und sagen: Ich bin Alexander Barrington? Werde ich die Vergangenheit hinter mir lassen?

Konnte man das überhaupt: die Vergangenheit hinter sich lassen?

Er glaubte nicht, dass er es konnte.

Moskau, 1930

Der elfjährige Alexander verspürte Übelkeit. »Was stinkt denn hier so, Mutter?«, fragte er, als er mit seinen Eltern in ein kleines, kaltes Zimmer trat. Es war dunkel, und er konnte kaum etwas sehen. Als sein Vater das Licht einschaltete, war es nicht viel besser. Die Glühbirne verströmte ein schwaches, gelbliches Licht. Alexander atmete durch den Mund und wiederholte seine Frage. Seine Mutter antwortete nicht. Sie setzte ihr Hütchen ab und zog den Mantel aus, doch dann merkte sie, dass es im Zimmer zu kalt war. Also streifte sie den Mantel wieder über und zündete sich eine Zigarette an. Alexanders Vater durchmaß den Raum mit entschlossenen Schritten, berührte die alte Kommode, den Holztisch und die staubigen Vorhänge. Dann sagte er: »Das ist doch gar nicht so schlecht. Wir werden uns hier wohl fühlen. Du hast dein eigenes Zimmer, Alexander, und deine Mutter und ich bleiben hier. Komm, ich zeige dir dein Zimmer.«

Alexander griff nach der Hand seines Vaters und ging mit ihm. »Aber dieser Gestank, Vater ...«

»Mach dir keine Gedanken.« Harold lächelte ihn an. »Deine Mutter macht ja noch sauber. Und es ist auch nichts Schlimmes. Das kommt nur daher ... dass viele Menschen auf kleinem Raum wohnen.« Er drückte Alexanders Hand. »Das ist der Geruch des Kommunismus, mein Sohn.«

Es war schon spät in der Nacht, als man sie schließlich in das Wohnhotel gebracht hatte. Alexander glaubte, dass es in der Nähe des Zentrums liegen musste, aber er war sich nicht sicher. Sie waren in den frühen Morgenstunden in Moskau angekommen, nach einer sechzehnstündigen Zugfahrt von Prag. Prag hatten sie nach zwanzig Stunden Zugfahrt erreicht, von Paris aus, wo sie zwei Tage lang auf irgendetwas gewartet hatten – Alexander wusste nicht mehr genau, ob auf Papiere, Genehmigungen oder einen Zug. Aber es hatte ihm gefallen in Paris. Seine Eltern waren natürlich in heller Aufregung gewesen, doch es war ihm gelungen, sie weitgehend zu ignorieren. Er hatte einfach in seinem Lieblingsbuch gelesen, Die Abenteuer des Tom Sawyer. Immer, wenn er der Erwachsenenwelt entfliehen wollte, nahm er Zuflucht zu Tom Sawyer und fühlte sich gleich besser. Dummerweise versuchte seine Mutter jedes Mal, ihm zu erklären, was gerade zwischen ihr und seinem Vater vorgefallen war. Dann hätte Alexander ihr am liebsten gesagt, dass sie einfach auf Vater hören und nicht ständig widersprechen solle.

Er brauchte keine Erklärungen. Bis jetzt. »Der Geruch des Kommunismus? Was zum Teufel soll denn das sein?«

»Alexander!«, rief sein Vater entrüstet. »Was hat deine Mutter dir beigebracht? Du sollst nicht so reden. Wo hast du das überhaupt her? Wir verwenden solche Ausdrücke doch gar nicht.«

Alexander wollte seinem Vater nicht widersprechen. Trotzdem hätte er ihm gern gesagt, dass sie durchaus solche Ausdrücke verwendeten, wenn sie miteinander stritten, und sogar noch viel schlimmere. Sein Vater schien zu glauben, dass Alexander nichts davon mitbekam, weil diese Streitereien ihn nicht betrafen. Dabei waren seine Eltern doch gleich nebenan oder sogar im selben Zimmer. In Barrington hatte Alexander sie nie streiten hören. Dort lag das Schlafzimmer seiner Eltern am Ende des oberen Flurs, viele Zimmer und Türen entfernt, und er hatte nie etwas gehört. Und so musste es doch auch eigentlich sein.

»Vater«, sagte er noch einmal. »Bitte. Was ist das für ein Geruch?«

Sein Vater erwiderte mit sichtlichem Unbehagen: »Das sind nur die Toiletten, Alexander.«

Alexander sah sich im Zimmer um. »Und wo sind die?«

»Gleich draußen auf dem Gang.« Harold lächelte. »Aber das hat auch Vorteile. Wenn du nachts aufstehen musst, hast du es gar nicht weit.«

Alexander stellte seinen Rucksack ab und zog den Mantel aus. Wie kalt es auch sein mochte, er würde auf keinen Fall im Mantel schlafen. »Vater.« Er atmete weiter durch den Mund und kämpfte gegen die Übelkeit an. »Du weißt doch, dass ich nachts nicht aufstehe. Ich habe einen tiefen Schlaf.« Im Zimmer stand ein schmales Bett mit einer dünnen Wolldecke darauf. Nachdem Harold gegangen war, öffnete Alexander das Fenster und schaute hinaus. Die Moskauer Luft war kalt. Es war Dezember, einige Grad unter dem Gefrierpunkt. Als er aus dem zweiten Stock nach unten schaute, sah Alexander fünf Menschen in einem Hauseingang liegen. Er ließ das Fenster offen, obwohl es kalt war. Die frische Luft tat dem Zimmer gut.

2

Ellis Island, 1943

Tatiana erhob sich mühsam aus dem Bett und ging zum Fenster hinüber. Es war früher Morgen, bald würde die Schwester ihr das Baby zum Stillen bringen. Sie schob die weißen Vorhänge beiseite. Dann löste sie den Riegel und versuchte, das Schiebefenster zu öffnen. Es klemmte; die frische weiße Farbe ließ es am Rahmen festkleben. Tatiana zog fester daran, bis es sich schließlich doch nach oben schieben ließ. Sie streckte den Kopf nach draußen. Es war ein warmer Morgen, und die Luft roch nach Salzwasser.

Salzwasser. Sie atmete tief ein und lächelte. Sie mochte diesen Geruch. Er war so ganz anders als alle Gerüche, die sie kannte.

Die Möwen, die mit schrillen Schreien durch die Luft schossen, wirkten vertraut. Doch die Aussicht war ihr fremd.

Im diesigen Morgenlicht breitete sich das grünliche Wasser des Hafens von New York wie eine Glasfläche vor ihr aus. In der Ferne sah sie hohe Gebäude, und wenn sie nach rechts schaute, erblickte sie durch die Nebelschwaden hindurch eine Statue, die den rechten Arm wie zum Gruß emporreckte und eine Fackel in der Hand hielt.

Tatiana saß am Fenster und schaute wie gebannt zu den Gebäuden am anderen Ufer hinüber. Wie hoch sie waren! Und so schön, so viele davon am Horizont, flache Dächer und Turmspitzen, die sich nach oben reckten, um dem ewigen Himmel vom vergänglichen Menschen zu künden. Die flatternden Vögel, das ruhige Meer, die riesigen Gebäude jenseits des Hafens und das gläserne Hafengebäude selbst, das sich direkt auf den Atlantik öffnete – sie nahm alles mit den Augen in sich auf. Doch schließlich wurde sie von der Sonne geblendet und musste sich abwenden. Der Hafen war nun keine Glasfläche mehr, Fähren und Schlepper, alle möglichen Lastkähne und Frachter und sogar ein paar Jachten kreuzten darauf, und die Schiffshörner und Sirenen veranstalteten ein so fröhliches, misstönendes Konzert, dass Tatiana überlegte, ob sie nicht das Fenster schließen sollte. Doch sie ließ es offen.

Sie hatte sich immer gewünscht, einen Ozean zu sehen. Sie kannte das Schwarze Meer und die Ostsee und sehr viele Seen, vor allem den Ladogasee; doch einen Ozean hatte sie nie zuvor gesehen. Hier, auf dem Atlantik, war Alexander als kleiner Junge einmal gesegelt, um sich am 4. Juli das Feuerwerk anzusehen. War nicht bald der 4. Juli? Vielleicht würde Tatiana ja auch ein Feuerwerk sehen können. Sie musste Brenda fragen, die Krankenschwester, die leider ein bisschen unfreundlich war und Tatianas Fragen nur sehr knapp beantwortete. Der Mundschutz, den sie immer trug, um sich vor Tatiana zu schützen, bedeckte wohl auch ihr Herz.

»Ja«, bestätigte Brenda später. »Es gibt ein Feuerwerk. Übermorgen ist der 4. Juli. Natürlich wird es nicht so sein wie vor dem Krieg, aber immerhin. Über was Sie sich Gedanken machen! Sie sind noch nicht mal eine Woche in Amerika und fragen schon nach Feuerwerk? Eigentlich haben Sie genug damit zu tun, Ihr Kind vor Ihrer ansteckenden Krankheit zu schützen und selbst wieder gesund zu werden. Waren Sie heute schon draußen? Der Arzt hat gesagt, Sie müssen an die frische Luft. Und außerdem müssen Sie Ihren Mundschutz tragen, damit Sie das Baby nicht anhusten, und Sie dürfen es nicht so viel herumtragen, das ist zu anstrengend. Waren Sie schon draußen? Was ist mit Ihrem Frühstück?« Brenda sprach immer so schnell, dachte Tatiana, als wollte sie es ihr absichtlich schwer machen, sie zu verstehen.

Doch nicht einmal Brenda konnte ihr das Frühstück verderben: Eier und Speck und Tomaten und Kaffee mit Milch. Tatiana saß beim Essen auf dem Bett. Sie spürte immer mehr, dass die Laken, die weiche Matratze, die Kissen und die dicke Wolldecke ebenso wichtig für ihr Wohlbefinden waren wie das tägliche Brot.

»Können Sie mir jetzt meinen Sohn bringen? Ich muss ihn stillen.« Ihre Brüste waren prall gefüllt. Sie sprach Englisch mit starkem, russischem Akzent.

Brenda schloss energisch das Fenster. »Machen Sie nicht immer das Fenster auf«, schimpfte sie. »Das Baby bekommt sonst noch eine Erkältung.«

Tatiana lachte leise. »Von der Sommerluft?«

»O ja, von feuchter Sommerluft bestimmt.«

»Aber Sie haben doch gerade gesagt, ich soll draußen spazieren ...«

»Draußen ist draußen, drinnen ist drinnen«, erwiderte Brenda.

»Er hat sich aber auch nicht mit der Tuberkulose angesteckt.« Tatiana hustete zur Bekräftigung. »Bitte bringen Sie mir mein Baby.«

Nachdem Tatiana ihren Sohn gestillt hatte, öffnete sie das Fenster wieder und setzte sich, mit dem Kind im Arm, auf das Fensterbrett. »Schau mal, Anthony«, flüsterte sie auf Russisch. »Siehst du? Siehst du das Meer? Ist das nicht schön? Und auf der anderen Seite des Hafens ist eine große Stadt, voll mit Menschen und Straßen und Parks. Wenn es mir besser geht, fahren wir mit einer dieser lärmenden Fähren hinüber und gehen in New York spazieren. Würde dir das gefallen, Anthony?« Sie streichelte die Wangen ihres kleinen Sohnes und blickte auf das Meer hinaus.

3

Morozowo, 1943

Gegen ein Uhr morgens kam Matthew Sayers, um nach Alexander zu sehen. »Sie sind ja noch hier«, stellte er überflüssigerweise fest. »Vielleicht lässt man Sie ja doch laufen.« Dr. Sayers war Amerikaner und ein unverbesserlicher Optimist.

Alexander schüttelte den Kopf und fragte nur: »Haben Sie ihr meinen Orden als Held der Sowjetunion in den Rucksack gesteckt?«

Der Arzt nickte.

»Gut versteckt, wie ich es Ihnen gesagt habe?«

»So gut wie möglich.«

Nun nickte Alexander.

Sayers zog eine Spritze, eine Phiole und ein Arzneimittelfläschchen aus der Tasche. »Das werden Sie brauchen.«

»Tabak kann ich besser brauchen. Haben Sie mir welchen mitgebracht?«

Sayers reichte ihm ein Döschen mit Zigaretten. »Sogar schon gerollt.«

»Wunderbar. Mein Feuerzeug habe ich ja noch.«

Sayers zeigte Alexander die kleine Phiole, die eine farblose Flüssigkeit enthielt. »Das sind zehn Gran Morphiumlösung. Sie dürfen auf keinen Fall alles auf einmal nehmen.«

»Warum sollte ich überhaupt etwas nehmen? Ich brauche schon seit Wochen kein Morphium mehr.«

»Vielleicht brauchen Sie es ja trotzdem, wer weiß? Nehmen Sie ein viertel Gran, allenfalls ein halbes. Mit zehn Gran können Sie zwei erwachsene Männer umbringen. Wissen Sie, wie man es spritzt?«

»Ja.« Alexander sah Tania vor sich, mit der Spritze in der Hand.

»Gut. Sie werden sich die Spritze wohl kaum intravenös setzen können, darum spritzen Sie es sich am besten in den Bauch. Hier haben Sie noch ein paar Sulfonamid-Tabletten, damit Ihre Wunde sich nicht noch einmal entzündet. Und eine kleine Menge Karbolsäure, damit können Sie die Wunde wenigstens sterilisieren, wenn die anderen Medikamente aufgebraucht sind. Und Verbandszeug. Sie sollten den Verband täglich wechseln.«

»Vielen Dank, Doktor.«

Sie schwiegen.

»Haben Sie Ihre Granaten?«

Alexander nickte. »Eine in meiner Tasche, die andere im

Stiefel.«

»Und die Waffe?«

Alexander klopfte auf sein Pistolenhalfter.

»Man wird sie Ihnen wegnehmen.«

»Das wird man allerdings müssen. Freiwillig gebe ich sie nicht her.«

Dr. Sayers schüttelte Alexander die Hand.

»Wissen Sie auch noch, was ich Ihnen gesagt habe?«, fragte Alexander. »Egal, was passiert, Sie nehmen meine Mütze ...« Er nahm seine Offiziersmütze ab und reichte sie dem Arzt. »Dann stellen Sie eine Sterbeurkunde aus und sagen ihr, Sie hätten mich tot auf dem See liegen sehen und mich in einem Eisloch beigesetzt. Ist das klar?«

Sayers nickte. »Ich werde tun, was ich tun muss, und so gut ich es kann«, sagte er. »Aber ich tue es nicht gern.« »Ich weiß.« Beide starrten finster vor sich hin.

»Herr Major ... was soll ich machen, wenn ich Sie tatsächlich tot auf dem Eis finde?«

Auch Alexander hatte darüber nachgedacht. »Dann stellen Sie eine Sterbeurkunde aus und bestatten mich tatsächlich im Ladogasee. Machen Sie das Kreuzzeichen, ehe Sie meinen Körper im See versenken.« Er erschauerte leicht. »Denken

Sie in jedem Fall daran, ihr meine Mütze zu geben.«

»Dieser Tschernenko treibt sich die ganze Zeit bei meinem Wagen herum«, bemerkte Sayers.

»Ja. Er wird Sie nicht fahren lassen, wenn Sie ihn nicht mitnehmen, da können Sie sicher sein. Sie müssen ihn mitnehmen.«

»Das will ich aber nicht.«

»Sie wollen doch Tatiana retten, oder? Wenn Sie ihn nicht mitnehmen, ist es aussichtslos. Denken Sie nicht weiter über Dinge nach, die Sie nicht ändern können. Nehmen Sie sich nur vor ihm in Acht, und ziehen Sie ihn keinesfalls ins Vertrauen.«

»Was soll ich denn in Helsinki mit ihm machen?«

Alexander gestattete sich ein Lächeln. »Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Aber was immer Sie tun, Sie dürfen auf keinen Fall sich selbst oder Tania gefährden.«

»Natürlich nicht.«

»Sie müssen sehr vorsichtig sein. Geben Sie sich ganz natürlich und gelassen, und seien Sie mutig. Sie müssen sie so bald wie möglich fortbringen. Haben Sie Stepanow schon gesagt, dass Sie sich auf den Rückweg machen?« Oberst Michail Stepanow war Alexanders direkter Vorgesetzter.

»Ich habe ihm gesagt, dass ich nach Finnland zurückkehre. Er bat mich, Ihre ... Frau nach Leningrad zurückzubringen. Er meinte, es wäre einfacher für sie, wenn sie nicht in Morozowo bleibt.«

Alexander nickte. »Ich habe schon mit ihm gesprochen und ihn gebeten, sie mit Ihnen fahren zu lassen. Sie nehmen sie also mit seinem Einverständnis mit. Das ist gut, so wird es sehr viel einfacher für Sie, den Stützpunkt zu verlassen.«

»Stepanow hat mir auch erzählt, dass es üblich ist, Soldaten zur Beförderung nach Wolchow zu bringen. Was wollte er mir damit sagen? Langsam kann ich Lüge und Wahrheit wirklich nicht mehr auseinander halten.«

»Ging mir noch nie anders«, bemerkte Alexander.

»Weiß er denn, was mit Ihnen passieren wird?«

»Er hat mir sogar als Erster gesagt, was mir bevorsteht. Sie müssen mich ans andere Ufer des Sees bringen, weil es hier kein Militärgefängnis gibt«, erklärte Alexander. »Aber das wird er meiner Frau natürlich nicht erzählen, wenn sie ihn danach fragt. Er wird ihr genau dasselbe sagen, was ich ihr auch gesagt habe: dass ich befördert werde. Wenn der Wagen in die Luft geht, macht es das für den NKWD sogar noch einfacher, an der offiziellen Version festzuhalten. Man gibt nur ungern Erklärungen, wenn befehlshabende Offiziere verhaftet werden. Es ist um vieles einfacher zu behaupten, ich wäre ums Leben gekommen.«

»Aber es gibt doch ein Militärgefängnis in Morozowo.« Sayers senkte die Stimme. »Ich weiß das auch noch nicht lange. Aber kürzlich sollte ich zwei Soldaten untersuchen, die an der Ruhr litten und im Sterben lagen. Sie befanden sich in einem winzigen Raum im Keller des alten Schulgebäudes, einer Art Bunker, der in kleine Zellen aufgeteilt worden war. Ich dachte erst, man hätte sie dort unter Quarantäne gestellt.« Sayers schaute Alexander von der Seite an. »Ich konnte ihnen nicht mehr helfen. Ich weiß nicht, warum man mich überhaupt so spät gerufen hat. Man hätte sie doch einfach sterben lassen können.«

»Man hat Sie genau zur rechten Zeit gerufen. So sind die Soldaten in Anwesenheit eines Arztes des Internationalen Roten Kreuzes gestorben. Offizieller geht es kaum noch.«

Dr. Sayers holte tief Luft und fragte dann: »Haben Sie Angst?«

»Ich habe nur Angst um sie«, sagte Alexander. »Was ist mit Ihnen?«

»Ich habe furchtbare Angst.«

Alexander nickte und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Sagen Sie mir noch eines, Doktor. Ist meine Wunde so weit verheilt, dass ich kämpfen kann?«

»Nein.«

»Wird sie wieder aufreißen?«

»Das nicht, aber sie kann sich entzünden. Denken Sie an die

Sulfonamid-Tabletten.«

»Das mache ich.«