5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

1899: An der Schwelle zu einem neuen Jahrhundert wandert die temperamentvolle Gina mit ihrer Familie von Sizilien nach Boston aus, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Doch der »American Dream« erweist sich als Luftschloss, denn allerlei Hindernisse stellen sich ihnen in den Weg. Harry Barrington, selbst auf der Suche nach seinem Platz in der Welt, verliebt sich Hals über Kopf in die schöne Italienerin, wohl wissend, dass seine wohlhabende Familie diese Bindung niemals billigen wird …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 603

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Zum Buch

Die fünfzehnjährige Gina Attaviano ist voller Hoffnungen und Träume, als sie und ihre Familie 1899 nach einer langen Schiffsreise endlich in Amerika ankommen – dem Land der Freiheit. Hier wollen sie ein neues, besseres Leben führen. Auf der Suche nach einer Unterkunft treffen sie auf Harry Barrington und dessen Freund Ben Shaw. Die jungen Männer unterstützen Einwandererfamilien und wollen auch den Attavianos, die ihren Zug zu Verwandten verpasst haben, helfen. Ben hat auf der Stelle nur noch Augen für die schöne Gina, das junge Mädchen hingegen verliebt sich unsterblich in den schüchternen Harry. Doch sie sind ein ungleiches Paar, sie, eine mittellose Immigrantin, er der Sohn des reichsten Geschäftsmannes von Boston. Eines haben sie aber gemeinsam: Sie sind beide auf der Suche nach sich selbst und einem Platz in der modernen Welt. Ihre Lebenswege kreuzen sich immer wieder und verbinden sich unwiderruflich miteinander. Doch im Kampf um ihre Liebe hinterlassen sie eine Spur der Zerstörung ...

Zur Autorin

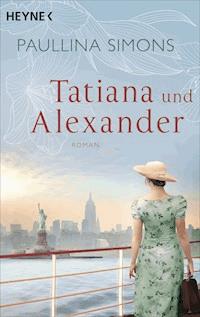

Paullina Simons, geboren 1963 in Leningrad, emigrierte Anfang der siebziger Jahre mit ihrer Familie in die USA. Sie arbeitete in Rom und Dallas und war vier Jahre als Wirtschaftsjournalistin in London tätig, bevor sie sich als Fernsehjournalistin in New York niederließ. Mit den Romanen »Die Liebenden von Leningrad« und »Tatiana und Alexander« gelangen ihr internationale Bestseller. Paullina Simons lebt mit ihrer Familie in Brooklyn, New York.

Lieferbare Titel

Die Liebenden von Leningrad

Tatiana und Alexander

Land der Lupinen

Paullina Simons

Land der Freiheit

Roman

Aus dem Englischen von Jens Plassmann

WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN

Die Originalausgabe CHILDREN OF LIBERTYerschien bei HarperCollins, London

Vollständige deutsche Erstausgabe 2014

Copyright © 2012 der Originalausgabe by Paullina Simons

Copyright © 2014 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlaggestaltung: Stephanie Raubach, Berlin

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN: 978-3-641-13891-2

www.heyne.de

Für meinen guten Freund Nick,

ohne den es dieses Buch, wie so vieles andere,

womöglich nie gegeben hätte.

Vor ihnen lag die große weite Welt,

Wo sie ihr Lager sich frei wählen konnte

John Milton

Jeder von uns unvermeidlich,

Jeder von uns grenzenlos

Walt Whitman

Erster Teil – Die Tochter des Barbiers

Liebe – was ist Liebe?

Ein weites, leidendes Herz,

ringende Hände, Schweigen und

anhaltende Verzweiflung.

Robert Louis Stevenson

Erstes Kapitel – Tochter der Revolution

Ein Jahr bevor Gina, ihre Mutter und ihr Bruder 1899 in Amerika von Bord gingen, hatte es auf Ellis Island gebrannt, und so legten sie nicht in New York an, sondern segelten bis in den Hafen von Boston.

Salvo hatte sein Mädchen zurücklassen müssen, da die Angebetete nicht bereit gewesen war, ihre Familie zu verlassen. Entsprechend schlecht war seine Laune gewesen, seit sie in Neapel die Taue gelöst hatten. Er war verbittert über die eigene Familie. Zwar hatte er nicht vor, mit dem Mädchen, das er liebte, zurückzubleiben, verübelte aber gleichzeitig seiner Familie die eigene Entscheidung. »Als ob Mimoo und Gina allein nach Amerika gehen könnten«, sagte er spöttisch.

»Wir müssen ja nicht gehen, Salvo«, sagte seine Mutter ganz ehrlich.

»Mimoo!«, schrie Gina. »Was würde Papa dazu sagen?«

»Papa, Papa. Wo bitte ist er denn, wenn er so furchtbar clever ist?«

Es war Sommer, und Gina hoffte auf einen klaren, wolkenlosen Tag. Sie stand auf Zehenspitzen an Backbord, starrte in den Himmel und sehnte sich nach dem Anblick, für den sie nun Wochen auf diesem Segelschiff zugebracht hatten: die Silhouette einer Stadt, die sich die weit geschwungene Bucht entlangzog und die ihnen eine erste Ahnung von jenem Leben gewährte, das sie in ihren Straßen erwartete. So streckte Gina sich, blinzelte in den Julinebel und schirmte mit ihrer Hand die Augen ab, um das erträumte großstädtische Panorama zu erspähen. Geschäftiges Treiben in einer riesigen Metropole, rauchende Schornsteine, ein- und auslaufende Schiffe, Zivilisation. Aber es gab nichts zu sehen. Nichts als dichten, schiefergrauen Nebel und eine bedrückend schwermütige Stimmung. »Ahoi, Salvo!«, rief sie trotz der Enttäuschung. »Schau dir das an!«

Salvo kam nicht, um es sich anzusehen. Wie ein Sandsack saß er hinter ihr auf dem Hauptdeck und rauchte, den Arm um seine ganz in Schwarz gekleidete Mutter gelegt. Gina und Salvo hatten erst kürzlich ihren Vater verloren. Sieben Jahre lang hatten sie Pläne geschmiedet, zu fünft nach Amerika zu gehen. Aber Ginas ältester Bruder war vor sechs Monaten bei einer Messerstecherei getötet worden. Eine betrunkene Menschenmenge hatte Krawall angefangen, Antonio war mitten hineingeraten, es hatte Auseinandersetzungen mit der Polizei gegeben, Menschen waren von Pferden niedergetrampelt worden. Seine tödlichen Verletzungen hatte er nicht von einer Polizeiwaffe erlitten, sondern von einem Jagdmesser. Als würde das eine Rolle spielen – Antonio war trotzdem tot.

Und keine drei Monate später hörte Papas Herz auf zu schlagen.

Papa hatte eigentlich nach Amerika gehen wollen, als die Kinder noch klein waren, aber Mimoo hatte sich geweigert. Sie wollte den Sprung nicht mittellos wagen. Unvorstellbar! Auszuwandern und ohne Geld ein neues Leben anzufangen. Assurdo!

Sie würde doch nicht als bettelarmer Habenichts nach Amerika gehen. Aber wir sind doch bettelarme Habenichtse, Mimoo, hatte der famose Alessandro erwidert. Weiter herumgestritten hatte er nicht, es wäre sinnlos gewesen. Sie würde nur stolz und aufrecht amerikanischen Boden betreten, nicht mit ausgestreckter Hand auf den Knien rutschend, hatte Ginas Mutter erklärt. Papa hatte ihr zugestimmt, aber dann war er gestorben.

Ein Teil des Geldes, das die Attavianos gespart hatten, war für Alessandros Begräbnis draufgegangen. Doch Mimoo hatte ihrem Mann versprochen, sie würde auf jeden Fall nach Amerika auswandern, und so hatten sich die drei verbliebenen Attavianos einen Monat nach seiner Beerdigung gerade genug Geld für drei Zwischendeckbetten geliehen. Mit »geliehen« meinte Gina genau genommen »gestohlen«, denn die ältere Schwester ihrer Mutter hatte das Geld aus der verschlossenen Küchenkassette ihres eigenen, blinden Vaters genommen und dafür auf einem Zettel, den er nicht lesen konnte, vermerkt, dass die »Schulden« beglichen würden, sobald Mimoo und ihre Kinder in dem neuen Land Fuß gefasst hatten.

Salvo, der Zweitälteste, hatte Gina, dem Küken, erzählt, dass die Massachusetts Bay, die in den Bostoner Hafen führte, fast so riesig sei wie das Meer, aus dem sie gespeist wurde. Eine gewaltige Fläche, deren Wasser aus drei Ecken des Erdballs stammte und die besprenkelt war mit flachen, grünen, felsigen Inseln. Leuchttürme reckten sich von den Felsen empor, und genau diese Leuchttürme und diese Inseln wollte Gina jetzt unbedingt sehen. »Und genau da liegt das Problem, Gina«, sagte Salvo. »Es sind keine Inseln zu sehen. Du meinst, Leuchttürme sollen dir mit ihrem Feuer den Weg zeigen? Bloß kannst du in diesem Nebel auch die nicht sehen. Und so ist das immer. Du siehst nichts, bis die Felsen, auf die du zusteuerst, bereits vor deiner Nase aufragen. Genau wie im wahren Leben.«

Gina wandte sich mit einem missbilligenden Blick von ihrem Bruder ab, was dieser zufrieden zur Kenntnis nahm, als hätte er damit exakt die erwünschte Reaktion erreicht. Sie sah aufs Meer hinaus und überlegte, mit welchen Instrumenten sich ein Schiff wohl navigieren ließe, wenn man in drei Metern Entfernung schon nichts mehr erkennen konnte. Sofern es solche Instrumente überhaupt gab. Bitte, lass uns nicht gegen einen dieser Felsen rammen, wenn wir doch schon fast da sind. Wie groß war die Gefahr?

»Wenn du nicht sehen kannst, wohin du fährst? Ich würde sagen, überaus groß.« Salvo grinste. Er konnte meisterhaft grinsen. Seine elastischen Gesichtszüge waren ideal zum Fratzenschneiden und für spöttische Grimassen. Seine herablassende Art war ja so nervig.

Gina ging vom Heck zur Brücke, um mit dem zweiten Offizier zu sprechen, der bewegungslos wie ein Denkmal am Bug stand und durch ein Fernrohr blickte. Welch ungeheure Konzentration. Sie erzählte ihm, was ihr Bruder gesagt hatte, und bat ihn, es zu korrigieren.

»Er hat recht.«

»Und warum fährt das Schiff dann nicht gegen einen Felsen?«

Der Adjutant zeigte es ihr. Auf den blauen Flächen der Karte waren schwarze ovalförmige Eintragungen mit roten Kreisen markiert. »Denen versuchen wir auszuweichen.«

»Und wie?«

»Indem wir von den Gefahrenstellen wegnavigieren. Dafür haben wir das hier.« Er tippte ungeduldig auf die Karte.

Gina wandte sich von ihm ab und ging davon. »Was ist, wenn Sie nicht wissen, wo es gefährlich ist?«, rief sie ihm zu. »Wenn Sie keine Karte haben?«

»Na, wer nicht einmal weiß, wohin er fahren will, wird wohl kaum so eine Reise antreten, oder?«, rief der junge Mann altklug zurück.

Das Schiff schien weiter schnurgeradeaus zu fahren, aber wissen ließ sich das nicht. Das Wasser der Bucht sah genauso aus wie der Himmel darüber, grau wie Granit. Es blies ein scharfer, böiger Wind, und die See war stark bewegt.

Ginas Mutter musste sich erneut übergeben. Abgesehen von dem ständigen Erbrechen war die Überfahrt ziemlich ereignislos verlaufen. Mimoos Magen hielt einfach nicht aus, was Salvo und Gina ohne Schwierigkeiten ertrugen. Alt zu sein ist ganz schön hart, dachte Gina und brachte ihrer Mutter ein frisches Handtuch und eine neue Papiertüte. Dennoch war es außerordentlich mutig von Mimoo, mit fast fünfundvierzig in der Ferne nach Möglichkeiten zu suchen, von denen noch keiner wusste, ob es sie überhaupt gab.

»Lass das, es gehört sich nicht, so aufgeregt herumzuspringen«, sagte Salvo zu Gina, die über das Batteriedeck hüpfte und die Meeresluft förmlich einsaugte.

»Es gehört sich nicht, so wie du nicht aufgeregt zu sein«, erwiderte sie. »Die Segel sind gesetzt und blähen sich im Wind, Salvo! Wenn man dich so sieht, fragt man sich doch, warum wir überhaupt losgefahren sind.«

»Ja, warum eigentlich«, murmelte Salvo.

»Weil Papa es wollte. Möchtest du dich etwa gegen den Willen deines Vaters stellen?«

»So hatten wir es nicht geplant«, erwiderte ihr Bruder.

Gina wollte dem griesgrämigen Salvo gegenüber nicht zugeben, wie stark ihre eigene Begeisterung schwand, wenn sie nicht sehen konnte, wohin sie fuhr. Sie hatte sich das alles anders vorgestellt – reichlich Sonnenschein, glitzernde Lichter, vielleicht die hinter der Skyline untergehende Sonne, hohe Gebäude, die sie begrüßten, eine aufregende Einladung in das neue Leben, eine mühselige Reise, die ihr Ende in einer farbenprächtigen Landschaft fand. Mit grauem Nebel hatte sie nicht gerechnet.

Sie blieb an der Reling stehen und suchte nach einem Zeichen, hoffte auf ein Zeichen.

Genau wie in Papas Traum würden seine verbliebenen Kinder sich ein völlig anderes Leben in diesem unvorstellbar großen Land aufbauen. Während Mimoo gespart hatte, wo nur irgend möglich, hatte Papa seine Kinder Lesen gelehrt, damit sie keine Analphabeten sein würden. Und dann brachte er ihnen Englisch bei. Wenn Papa doch nur nicht gestorben wäre. Ach was! Gina konnte lesen, und sie konnte ein wenig Englisch sprechen. Der Wind, der ihr hier auf der Luvseite über das offene Meer entgegenblies, zerzauste ihr welliges Haar. Mimoo hatte sie zwar ermahnt, es zusammenzubinden, aber es lag etwas unwiderstehlich Faszinierendes in diesem Bild von sich selbst, wie sie dort in dem hellblauen Kleid wie ein Schilfrohr stand, die langen, gebräunten Arme wie Halme auf dem Handlauf, während ihr espressofarbenes Haar vor dem stahlgrauen Hintergrund in der Gischt und dem Dunst herumflatterte. Wenn doch nur ein Maler in einem Bild festhalten könnte, wie sie so nach Amerika Ausschau hielt, die Haare wild im Wind. Es gefiel ihr, sich dieses Bild in ihrem Kopf vorzustellen. Sicher, wir könnten an einem Felsen zerschellen, wie Salvo es vorhergesagt hat, aber genau so werde ich in meinen letzten Minuten hier stehen, stolz und furchtlos.

In Wahrheit glaubte Gina gar nicht, dass sie verunglücken würden. Sie hielt sich für unsterblich, wie alle jungen Menschen das tun.

Schließlich wurde ihr kalt, und sie ging zu ihrer Familie zurück. Wie drei Sandsäcke saßen sie dicht gedrängt nebeneinander, die Hände auf den Knien gefaltet. Ihre Mutter hielt den Rosenkranz umklammert, fingerte angespannt an den Perlen und bewegte dabei stumm die Lippen zu den Worten des Ave Maria und der Anrufungen Gottes. Heilige Maria, Mutter Gottes, durchbohrt vom Schwert des Schmerzes… Maria, trafitto dalla spada del dolore. Ihre Mutter sprach den Schluss laut genug, damit Gina ihn hören und mit einem Bitte für uns antworten konnte. Aber Gina war nicht nach Beten zumute. Also brummte sie nur vor sich hin und sagte nichts, woraufhin ihre Mutter ebenfalls – aber sehr vernehmlich – brummte und näher zu Salvo rückte, der ihre Hand ergriff und brav Bitte für uns erwiderte.

»Glaubst du, Gina trauert, Salvo?«, erkundigte sich Mimoo, obwohl ihre Tochter unmittelbar neben ihr saß und alles hören konnte.

»Natürlich, Mimoo. Sie verbirgt es nur. Sie trauert, wo wir es nicht sehen können.«

»Unmöglich!«, stieß Mimoo aus. »Wenn jemand trauert, sehen es alle. So etwas lässt sich nicht geheim halten.«

Salvo warf einen kurzen Blick an seiner Mutter vorbei zu Gina und blieb auffällig stumm. Er wusste genau, wie gut seine Schwester Geheimnisse für sich behalten konnte, das war Gina klar. Sie hatte ihre erste Verliebtheit verheimlicht, was in einem Städtchen, in dem jeder jeden kennt, kein leichtes Unterfangen war. Sie hatte es sich nicht anmerken lassen, als sie an Mariä Himmelfahrt zu viel Wein getrunken hatte. Sie hatte verheimlicht, dass sie nicht wöchentlich zur Beichte gegangen war. Mit viel Getue hatte sie vorgegeben zu gehen, war aber nicht dort gewesen. Stellte das allein schon eine Sünde dar? Sie hatte ihre schlechten Noten verheimlicht. Hatte sogar überspielt, dass sie Englisch nicht annähernd so gut verstand, wie sie ihren Vater glauben machte. Hatte so getan, als verstünde sie noch viel mehr.

Alles, was Gina für sich behalten musste, behielt sie auch für sich. Wie die Beunruhigung, die sie im Moment empfand. Der schroffe Kontrast zwischen der erwarteten Ankunft in strahlendem Sonnenlicht und der undurchdringlichen Suppe, in der das Schiff derzeit segelte, bereitete ihr Sorgen. Sie machte sich erneut auf die Suche nach dem stellvertretenden Kapitän.

»Was denken Sie, wie weit wir noch entfernt sind?«, fragte sie.

Er streckte den Arm aus. Genauso gut hätte er auf das Steuerrad in seinen Händen zeigen können. »Bis zu den Docks ist es nicht mal mehr ein Kilometer. Siehst du das denn nicht selbst?«

Als Gina zu ihrem Bruder und ihrer Mutter rannte und ihnen berichtete, dass sie fast an Land wären, wollten die ihr nicht glauben. Und sie zweifelten durchaus zu Recht, denn es dauerte noch zwei Stunden, bis das Schiff tatsächlich die Küste erreichte. Da wäre sie ja schneller geschwommen! Sie hielt es kaum noch aus vor Neugier und Langeweile.

»Was soll die Eile?«, wollte Salvo wissen. »Wo willst du denn so schnell hin? Was glaubst du, wird geschehen, wenn du an Land gehst? Bildest du dir etwa ein, dein ganzes Leben würde sich ändern, sobald dein Fuß den Boden berührt?«

Eine Woche zuvor, etwa auf Höhe von Island, hatte Gina noch so gedacht. Aber angesichts seiner überheblichen Miene sagte sie: »Sei nicht so negativ, Salvo. Kein nettes amerikanisches Mädchen wird dich haben wollen, wenn du so bist.«

»Wer sagt denn, dass ich ein amerikanisches Mädchen will?« Er fluchte und entschuldigte sich umgehend bei Mimoo dafür. Gewöhnlich war Salvo ein ausgeglichener Kerl, der sich von nichts lange die Laune verderben ließ. Sein gutes Aussehen und sein heiteres Wesen machten es ihm leicht, tröstende Arme zu finden, wenn er ihrer bedurfte. An diesem späten Nachmittag standen sie Schulter an Schulter am Großmast und verfolgten, wie die Schauerleute das Schiff vertäuten. Obwohl Gina vier Jahre jünger war und ein Mädchen, waren sie und Salvo fast gleich groß. Gina überragte ihn sogar ein wenig. Niemand konnte sich erklären, woher sie das hatte, da weder ihre Eltern noch ihre Brüder besonders groß waren. Seht euch das an, sagten die anderen Dorfbewohner dann. Zwei piccolo Brüder und eine di altezza Schwester. Oh, das liegt nur daran, dass wir verschiedene Väter haben, erwiderte Gina in solchen Fällen trocken. Salvo hatte ihr eine Kopfnuss verpasst, als er sie das antworten hörte. Überleg doch, was du hier über unsere Mutter sagst!, hatte er geschimpft und sich und sie für diese Respektlosigkeit bekreuzigt.

Zweites Kapitel – Söhne der Freiheit

Mimoo ging an Ginas Arm von Bord. Salvo lud ihre drei Koffer auf eine Sackkarre und schob die hüpfende Fuhre über die Planke. Nach der langen Zeit auf See fühlte Gina sich selbst ein wenig wackelig auf den Beinen.

Bevor sie festen Boden betreten durften, mussten sie erst das Zelt mit der Gesundheitskontrolle passieren. Keine tränenden Augen, kein unerklärlicher Ausschlag, keine ledige Frau ohne Begleitung, alle Papiere in Ordnung. Träge zogen sie ihre Überseekoffer hinter sich her.

»Ich fühl mich nicht besonders«, sagte Mimoo. »Wo sind wir überhaupt?«

Gina sah sich nach einem Schild um. »Long Wharf«, sagte sie und deutete in eine Richtung. »Oder Freedom Docks.« Auf Mimoos Anweisung hatte sie ihr Haar inzwischen zu einem sittsamen Knoten hochgesteckt.

»Das ist nur die Aufregung, Mimoo«, sagte Salvo. »Setz dich. Schau dich erst einmal um.«

»Red keinen Unsinn, Salvatore«, sagte seine Mutter.

»Tu ich auch nicht!«

Mimoo war eine stämmige, robuste Frau, die von den grauen Haaren bis zu den Füßen in schwarze Witwenkleidung gehüllt war. »Ich habe seit sechs Wochen nichts bei mir behalten können. Ich bin nicht im Geringsten aufgeregt.«

Sie setzten sich alle auf eine niedrige Mauer nicht weit vom Wasser, um eine kurze Pause einzulegen. Es waren so viele Leute schon vor ihnen von Bord gegangen, dass die Bänke direkt am Wasser bereits von anderen Familien belegt waren. Während die Mutter betete, sahen Bruder und Schwester einander an und wischten sich den Schweiß von der Stirn. Wohin jetzt? Wo bekamen sie etwas Wasser? Es war laut und chaotisch um sie herum. Ein Schwarm Seemöwen flatterte in der Hoffnung auf Nahrung über sie hinweg.

»Señora! Señor! Señorita!«, dröhnte eine kräftige Männerstimme rechts von ihnen. Sie drehten sich nach dem Tenor um und sahen sich zwei strahlenden, sehr amerikanischen jungen Männern gegenüber. Der größere der beiden trug einen Krug Wasser und Brot, der andere einen Weidenkorb mit glänzenden roten Äpfeln und halbmondförmigen Merkwürdigkeiten mit einer dicken gelben Schale.

»Señora!«, rief der kleinere, freundlicher wirkende Mann erneut. Er nahm seinen Boater-Strohhut ab, verbeugte sich und wandte sich an Gina. Als er sich wieder aufrichtete, strahlte er sie an und hielt seine braunen Augen fest auf sie gerichtet. Sympathischer hätte man sich einen jungen Mann kaum vorstellen können. Er hatte ein offenherziges Gesicht und eine mitreißend schwärmerische Art. »Sie wirken müde und durstig. Bitte, gestatten Sie uns, Ihnen zu helfen. Wir haben Wasser.« Er setzte den Korb ab, schnappte sich rasch den Krug von seinem Kumpel, goss etwas Wasser in eine kleine Blechtasse und reichte sie Mimoo auf der Mauer. »Hier, trinken Sie, Señora. Wir haben auch ein wenig Brot. Harry, biet Ihnen doch etwas davon an. Würden Sie gerne mal eine Banane probieren?« Er hob den Korb, um sie Gina zu zeigen. »Das ist eine herrliche Köstlichkeit aus Südamerika, die schon bald überall auf der Welt erhältlich sein wird.« Gina hätte gerne den Apfel genommen, aber ihn zu essen, wäre eine ganz schöne Schweinerei geworden. Sie wollte nicht, dass Saft ihr Kinn hinunterlief, wo sie doch gerade um ein damenhaftes Aussehen bemüht war. Salvo machte sich keine Gedanken um ein saftverklebtes Kinn und nahm den Apfel. Die Bananen beäugten sie alle nur extrem misstrauisch.

»Mein Name ist Ben Shaw«, sagte der liebenswürdige Mann zu ihr. »Hocherfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen.« Er lächelte.

Der stille, größere der beiden trat einen Schritt vor. »Möchten Sie ein wenig Brot? Oder nur Wasser?« Er war hager, hatte struppige Haare und trug einen schicken Anzug mit Weste und Krawatte, bei dem allerdings das gestärkte weiße Hemd aus der Hose gerutscht war und die seidene Krawatte schief hing. Einer seiner goldenen Manschettenknöpfe würde jeden Moment herausfallen. Ginas Vater hätte ihn gemocht – er besaß nichts Lautes, Ungestümes. Seine Augen blickten ernst und intelligent. Gina hielt ihn für schüchtern, was sie sofort für ihn einnahm. Er betrachtete sie ruhig, nicht besonders freundlich, aber auch nicht unfreundlich. Sie lächelte ihm zu – Schüchternheit war bei ihr ein Fremdwort – und zeigte ihm offen ihre weißen italienischen Zähne, ihre leuchtenden ungezähmten Augen und ihr errötetes Gesicht. »Ich würde gern etwas Brot nehmen, bitte«, sagte sie auf Englisch. »Hallo.« Sie streckte die Hand aus. »Ich bin Gina.«

»Ich bin Harold«, sagte er und beugte sich vor. »Harry. Freut mich, Sie …«

Aber bevor er weitersprechen oder ihre Hand ergreifen konnte, drängte sich Salvo zwischen die beiden. »Ich bin Salvatore Attaviano«, sagte er und schüttelte Harry die Hand. »Ginas älterer Bruder.« Es blieb ihr nichts anderes übrig, als zurückzuweichen. Mit einem frustrierten Schnalzen kniff sie ihrem ridicolo Bruder fest zwischen die Schulterblätter.

»Ich hätte gerne etwas Brot, Salvo«, sagte sie verärgert. »Wäre das vielleicht möglich?«

Salvo brach ein Stück von Harrys Brotlaib ab und reichte es ihr. Sie riss es ihm aus der Hand. »Das ist unsere Mutter, Maria«, erzählte er den beiden Männern. »Aber alle nennen sie Mimoo.«

»Selbst ihre Kinder?« Ben lächelte.

»Vor allem ihre Kinder«, sagte Gina und trat von einem Bein aufs andere.

Ben brachte Mimoo ein wenig Brot. »Wo wollen Sie denn hin?«, erkundigte er sich. »Können Harry und ich Ihnen helfen? Sie vielleicht irgendwohin mitnehmen? Wir haben einen Wagen da.«

Mimoo nickte energisch von ihrem Mauerplatz aus. »Ich kann nicht laufen, meine Knöchel sind geschwollen. Salvo, sag ihm, eine Möglichkeit mitzufahren, wäre uns höchst willkommen.«

»Wir müssen zu einem Bahnhof«, sagte Salvo. »Wir wollen nach Lawrence.«

»Lawrence!«, rief Ben aus. »Warum denn das?«

Gina begann zu erklären, was Lawrence für sie bedeutete, aber Salvo unterbrach sie sofort. »Dahin gehen wir nun mal. Was geht Sie das an?«

Ben tat den herausfordernden Ton mit einem Achselzucken ab. »Gar nichts«, sagte er. »E niente. Wir versuchen nur zu, ähh, aiutare.« Sie stritten sich und beherrschten doch beide nur gebrochen die Sprache des anderen.

»Helfen können Sie, indem Sie uns den Bahnhof zeigen«, gab Salvo zurück.

»In Ordnung. Aber Sie werden auf der Station übernachten müssen. Der letzte Zug ging um vier.« Harry stieß seinen Freund in den Rücken und verdrehte die Augen. Ben erwiderte seinen Blick erst gar nicht. Alle sahen zur Turmuhr in der Innenstadt. Viertel nach vier. Salvo fluchte durchaus hörbar vor sich hin.

»Wie wäre es denn«, hob Ben beschwingt an, »wenn Sie einfach morgen fahren. Und heute Nacht bleiben Sie in einer unserer Wohnungen.« Er schüttelte den Kopf, als er Salvos Gesicht sah. »Kostet nichts. Als unsere Gäste.«

»Warum sollten Sie so etwas tun?«, fragte Salvo voller Bedenken. »Was haben Sie davon?«

Harry stieß Ben wieder in den Rücken, als wollte er ihn vom Reden abhalten. Ben trat einen Schritt zur Seite. »Schon in Ordnung, Harry. Ist doch nur für eine Nacht.« Er lächelte Gina an, die noch immer halb von Salvo verdeckt war. »Mein Freund und ich verwalten eine Reihe von Apartmenthäusern in einer aufstrebenden Gegend hier ganz in der Nähe, wo massenweise Italiener wie Sie wohnen. Wir vermieten Apartments, helfen den Leuten einen Job zu finden, leihen ihnen ein paar Dollar.«

Hätten Salvos Augen sich noch weiter verengt, wären die Schlitze ganz verschwunden. »Warum tun Sie das? Machen Sie das aus einer Art … caritá?«

»Ein wenig, ja, genau!«

»Wir brauchen Ihre caritá nicht«, sagte Salvo. »Wir sind nicht povera.«

»Dann ist es halt keine milde Gabe«, erklärte Ben ebenso bestimmt. »Nein, Sir. Eigentlich ist es ein Darlehen, um genau zu sein. Wir leihen Ihnen Geld, und Sie zahlen es uns zurück, sobald Sie Arbeit gefunden haben.«

»Wir leihen uns kein Geld«, erklärte Salvo. »Und schon gar nicht von Fremden.«

Ben tat, als würde er sich geschlagen geben. Gina zupfte an Salvos Ärmel. Es war schwül geworden, und allen stand der Schweiß auf der Stirn. Auch wenn die Sonne nicht schien, war es brütend heiß, und kein Windhauch war zu spüren. Auf See hatte stets eine angenehm kühle Brise geweht. Nun fühlte es sich an, als würden alle Kohleöfen auf einmal brennen. Gina schenkte der drückenden Hitze keine Beachtung, ignorierte die Schweißtropfen, die ihr Gesicht hinabliefen. Einer landete zwischen ihren Lippen. Sie leckte ihn heimlich fort, ohne sich etwas anmerken zu lassen. Ihr blieb nicht verborgen, dass Harry sie belustigt, aber distanziert beobachtete. Beide Männer trugen Anzüge, und die Anzüge schienen von derselben hohen Qualität zu sein. Aus irgendeinem Grund jedoch wirkte es beim strubbligen Harry, als hätte er sein Leben lang nur Anzüge getragen, während der ordentliche Ben aussah, als wäre er hineingesteckt worden.

»Lass sie in Frieden, Benji«, sagte Harry und winkte seinen Freund fort. »Sie kommen schon zurecht.« Er deutete auf eine andere fünf- oder sechsköpfige Familie, die sich ganz in der Nähe mit ihren Habseligkeiten ausruhte. »Versuchen wir es bei denen.«

»Nein!« Gina wirbelte mit flehendem Blick zu ihrer Mutter und sofort weiter zu ihrem Bruder, den sie erst vorwurfsvoll ansah und dann am Arm packte. Schließlich stellte sie sich direkt vor ihn. »Es ist doch nur für eine Nacht, Salvo«, flüsterte sie mit Nachdruck. »Sei nicht albern.« Sie war durchaus bereit, ihren Größenvorteil auszuspielen, wenn die Situation es verlangte. Und jetzt verlangte sie es dringend. Sollte Salvo seinen Kopf durchsetzen, würden diese beiden netten gutgekleideten Gentlemen irgendeiner anderen Familie helfen.

Salvo schüttelte den Kopf. »Nein, Gia. Das ist schon eine Nacht zu viel. Wir können sie nicht bezahlen.«

»Sie müssen uns nicht bezahlen«, mischte Ben sich ein, der mitgehört hatte. »Ehrlich. Die Wohnung ist möbliert und steht leer. Benutzen Sie sie wie ein Hotelzimmer. Fürs Abendessen können Sie zahlen, wenn Sie möchten. Das sollte die Kosten für das Zimmer decken. Abendessen und Wein. Und morgen können Sie dann nach Lawrence fahren.« Bens Miene besagte: Obwohl ich keine Ahnung habe, was Sie da wollen. Und Salvos Miene besagte: Lieber schlafe ich wie ein alter Säufer auf der Straße, als eins Ihrer leeren Zimmer zu nehmen.

Es war Mimoo, die der Hängepartie ein Ende bereitete. »Salvo, deine Mutter ist erschöpft. Bedanke dich bei diesen beiden Herren. Wir nehmen an.«

Fast hätte Gina applaudiert. Gott sei Dank besaßen sie eine praktisch veranlagte Mutter. Salvo hätte niemals nachgegeben, das wusste sie. Dafür war er zu stolz. Wirklich begriffen hatte sie das nie. Besaß sie deshalb etwa keinen Stolz? Der Meinung war sie ganz sicher nicht. Es bedeutete nur, sie würde keinem albernen Stolz erlauben, sie von dem abzuhalten, was sie unbedingt wollte. Und im Moment wollte sie unbedingt herausfinden, was die beiden jungen Männer ihrer Familie anzubieten hatten. »Stolz ist eine peccato capitale, Salvo«, flüsterte sie ihm ins Ohr, während sie ihrer Mutter beim Aufstehen halfen.

»Habgier und Faulheit aber auch, Schwester«, erwiderte er.

»Unser Wagen wartet gleich da hinten auf Sie«, sagte Ben zu Mimoo, ergriff fürsorglich ihren Ellbogen und wies zum Ende der Freedom Docks in Richtung Stadt, wo einige Pferdewagen aufgereiht standen und auf Fahrgäste warteten.

Mimoo lächelte Ben an. Salvo, dem nichts entging, murmelte eine Verwünschung zum Himmel. »Junger Mann, ich bin gerade sechstausend Kilometer gereist. Warum sollte es mir da nicht gelingen, hundert Meter zu laufen? Also los. Geben Sie mir Ihren Arm.«

Gina ging hinter Ben und Mimoo und zog hochzufrieden ihren eigenen Koffer. Salvo schleppte das restliche Gepäck. »Wo haben Sie gelernt, italienisch zu sprechen, junger Mann?«, fragte Mimoo.

»Ach, ich hab nur hier und da ein Wort aufgeschnappt, das uns bei unseren Geschäften hilft«, antwortete Ben. »Die meisten Einwanderer, die wir begrüßen, stammen aus Italien.«

Sie musterte ihn anerkennend. »Sind Sie Ihrer Mutter ein guter Sohn?«, fragte sie.

»Ich bin ein Sohn«, räumte er nur ein.

»Sie muss sehr stolz auf Sie sein.« Sie drehte sich nach Gina um, die neben Harry ging, und machte ein nachdenkliches Gesicht. »Sind Sie beide Brüder?«

»Im Geiste«, sagte Ben. »In spirito santo.«

Salvo gelang es nicht nur, die beiden größten Überseekoffer hinter sich herzuziehen, er lief auch noch vor allen anderen her, als wüsste er genau, wohin er wollte.

»Ihr Bruder weiß, wo es langgeht, wie?«, fragte Harry Gina leise und zuckte mit den Achseln. »Im Reich der Blinden ist der Einäugige König.«

Gina verstand ihn nicht richtig, war aber nicht bereit, sich gegenüber einem Fremden über ihren Bruder lustig zu machen. Bevor ihr eine geistreiche Erwiderung einfiel, löste sich Mimoo von Ben und winkte sie zu sich. »Gia, komm her. Geh du mit mir. Lass die Männer die schweren Sachen tragen.«

Gina lief nach vorn und hakte sich bei Mimoo unter, sodass Ben nun Salvo zu dem richtigen Pferdewagen führen konnte.

»Ihre Mutter ist eine wundervolle Frau«, sagte Ben zu Salvo und blieb an einem grauen Klappergaul stehen.

Salvo musterte ihn verächtlich. Auf Italienisch sagte er: »Wen willst du hier außer meiner Mutter noch um den Finger wickeln?«

Auch wenn Ben die Worte nicht verstand, so erfasste er doch ihren Sinn. Er lupfte leicht seinen Hut, stellte seine Schmeicheleien gegenüber Salvo ein und öffnete die Riemen des offenen Wagens. Die Mähre sah nicht so aus, als würde sie die Fahrt mit dem Gepäck überleben. Sie sah nicht einmal so aus, als würde sie die nachmittägliche Hitze überleben.

Nachdem das Gepäck verstaut war, kletterten Mimoo und Gina auf die der Straße zugewandte Kutschbank, während Ben und Salvo ihnen gegenüber Platz nahmen und Harry auf den Kutschbock stieg und nach den Zügeln griff. Sofort machte das aschfahle Pferd einen Satz nach vorn, und fast hätte die ruckartige Bewegung das sorgfältig auf der hinteren Ablage gestapelte und verschnürte Gepäck wieder losgerissen. Ben ermahnte seinen Freund, vorsichtiger zu fahren.

»Werd’s versuchen«, sagte Harry. »Aber du weißt ja, ich sitz zum ersten Mal hier oben.«

Ben beruhigte Mimoo. »Er macht nur Spaß. Harry, hör auf damit, du jagst unseren bezaubernden Fahrgästen Angst ein.« Selbst Mimoo lächelte milde darüber, bellissima genannt zu werden. Salvo schien kurz davor zu sein, Ben seine Faust ins Gesicht zu rammen.

»Ist es weit?«

»Nicht besonders. Etwa eine Meile. Aber es ist Feierabend. Es wird viel Verkehr herrschen. Die Gegend von Boston, in die wir fahren, nennt sich North End. Haben Sie schon davon gehört?«

»Nein, hab ich nicht«, sagte Gina. »Ist sie hübsch?«

»Lassen Sie sich überraschen.« Ben lächelte sie an. Gina lächelte zurück. Salvo warf ihr einen wütenden Blick zu. Sie hörte auf zu lächeln und streckte ihrem Bruder die Zunge heraus.

»Und was gibt’s in Lawrence?«

»Unsere Cousine Angela lebt in Lawrence«, sagte Salvo, um Bens Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. »Sie erwartet uns. Sie glaubt, wir würden heute eintreffen. Wir werden bei ihr wohnen.«

»Wird diese Angela Ihnen auch einen Job besorgen können?«, fragte Ben.

»Können Sie?«

»Selbstverständlich.« Ben sah zu Gina hinüber. »Was würden Sie denn gerne tun, Miss Attaviano?«

»Bitte, nennen Sie mich Gina.« Sie lächelte. »Ich schwimme gerne.«

»Hmm. Ob ich Ihnen einen Job als Schwimmerin verschaffen kann, weiß ich nicht«, sagte er. »Harry, was meinst du?«

Harry sagte nichts, und Mimoo saß da, den Hut tief über die schwerlidrigen Augen gezogen, und schien weder etwas zu sehen noch zu hören. Unvermittelt sagte sie zu Gina auf Italienisch: »Gia, denk doch nur, wie wundervoll – demnächst schon werden wir deinen Geburtstag in einem neuen Land feiern.«

»Ja, das ist schön«, bestätigte Gina mechanisch, von dem abrupten Themenwechsel verwirrt. Dann öffnete sie den Mund, um Ben von all ihren anderen Interessen und Hobbys zu berichten, wie gerne sie schnell rannte, Blumen pflanzte, Tomatensauce oder köstliches Krustenbrot zubereitete, manchmal auch sang.

Mimoo öffnete die Augen einen Spalt, um zu kontrollieren, ob der gegenübersitzende Ben auch zuhörte. »Wir sollten etwas ganz Besonderes zu deinem fünfzehnten Geburtstag machen, oder?«, sagte sie zu ihrer Tochter. »Salvo, was meinst du?«

»Seh ich aus, als würde mich das im Moment kümmern, Mimoo?«, erklärte ein erschöpfter, aber wachsamer Salvo.

Doch einer sah in diesem Moment sehr wohl aus, als würde es ihn kümmern: Ben. Ungeachtet all seiner Versicherungen, kaum Italienisch zu sprechen, begriff er sehr genau die einzig wichtige Information in Mimoos Bemerkung, nämlich das zarte Alter ihrer einzigen Tochter. Gina war erst quattordici!

Sein niedergeschlagener Gesichtsausdruck sagte alles. Über Bens Kopf hüpften Harrys schmale Schultern auf und nieder, als würde er lachen.

»Tja, dann, ähh – ja, entschuldigen Sie mich einen Augenblick«, sagte Ben und stand rasch auf. »Mein Freund kennt offenbar den Weg nicht. Ich muss ihn lotsen.« Er kletterte zu Harry hoch, setzte sich neben ihn und riss ihm die Zügel aus den fröhlich tanzenden Händen.

Gina zog sich die Mütze über die Augen, um die Enttäuschung auf dem Gesicht des Amerikaners nicht länger sehen zu müssen. Mimoo war eine solche Spielverderberin. Was war denn schon schlimm daran?

»Ich sag dir, was schlimm daran ist«, flüsterte Mimoo halb vertraulich. »Du bist noch zu jung dafür. Hast du mich verstanden? Das ist hier nicht Belpasso, wo du barfuß mit den anderen Kindern durch staubige Wassergräben rennst. Das hier sind amerikanische Männer. Wahrscheinlich sind sie älter als dein einziger noch lebender Bruder. Glaubst du wirklich, das hat dein Vater sich gewünscht? Dass du dich als Vierzehnjährige mit Männern einlässt, die zehn Jahre älter sind als du? Troppo giovane!«

»Mimoo! Einlässt? Wir haben bloß geredet.«

»Und wie meinst du, fängt das alles an, du naives Kind? Meinst du, es geht sofort ans Babymachen?«

»Mimoo!«, zischte Gina gekränkt. »Ich möchte nicht mit dir darüber reden.«

»Stimmt genau, der Punkt ist nicht verhandelbar. Halte Abstand, viel Abstand.«

Gina rutschte von ihrer Mutter fort und beugte sich vor, um besser zu hören, worüber Ben und Harry sich flüsternd unterhielten. Aber die Stadtgeräusche waren zu laut, das Klappern der Hufe auf dem Pflaster zu dominant, und dann zog Mimoo sie auch schon zurück an ihre Seite.

»Ich hab’s dir doch gesagt«, sagte Harry zu Ben. »Ich hab dich gewarnt. Schon als ich sie von Weitem gesehen hab, weißt du noch, was ich da zu dir gesagt hab?«

»Ja, ja. Du hast gesagt, sie würde nach Schwierigkeiten aussehen. Aber da hast du dich geirrt.«

»Benjamin, ich kenn mich in solchen Dingen aus. Sie bedeutet Schwierigkeiten, sei sicher.«

»Du kennst doch bloß den Schwachsinn, den du aus deinen langweiligen Bücher zusammenklaubst, in denen nichts über das wahre Leben steht. Du verstehst es gar nicht richtig zu leben.«

»Aber du, wie?«

»Ja, ich schon. Dieses Mädchen sieht nicht nach Schwierigkeiten aus, sondern nach purem Leben!«

Harry drehte die Augen resignierend zum Himmel. »Du bist ja sogar noch dämlicher, als ich dachte. Wie sonst würdest du denn Schwierigkeiten bei einer Frau definieren?«

»Wie bei einer Femme fatale eben«, sagte Ben.

»Gib ihr nur ein wenig Zeit, Benjamin. Sie ist eine fille fatale. Quattordici, also wirklich!«

Bens Schultern sackten herab, und er rutschte ein wenig von dem spöttischen Harry weg.

Drittes Kapitel – North End

Jenseits einer Pferdeweide, die es von Bostons Kernstadt trennte, ragte das North End aus dem Ruß und der nachmittäglichen Glutofenhitze. Es wirkte ein wenig losgelöst, als würde diese natürliche Grenze es vom restlichen Boston abschneiden. Man musste ein dungbedecktes Feld überqueren, bevor man in die Salem Street kam, die an einer großen Kirche vorbeiführte, an Händlern, die am Straßenrand ihre Waren feilboten, an Läden und Buden. An einem Häuserblock musizierte lautstark eine Blaskapelle, Kinder kreischten, und Mütter schrien. Männer standen in Gruppen zusammen und rauchten. Der Geruch der Stadt war eindringlich, der Verkehr von Menschen, Pferdewagen und Trambahnen hektisch, beinahe wie außer Kontrolle geraten. Alle schlenkerten unablässig irgendeinen Teil ihres Körpers, bewegten plappernd ihre Lippen, während ihre Beine sie irgendwohin trugen mitsamt all ihren Taschen, ihren Kinderwagen, ihren Träumen und Schirmen.

Für Gina war es Liebe auf den ersten Blick. Sie sperrte den Mund auf, sie gaffte und vergaß die Mutter, den Bruder, sogar den stillen Jungen mit dem sandfarbenen Haar, der sie an den Freedom Docks so gründlich gemustert hatte. Sie setzte sich zu Salvo, der aus irgendeinem unerklärlichen Grund weit weniger verzückt wirkte. »Santa Madre di Dio«, sagte er. »Das ist ja schrecklich.«

Gina sah ihn verständnislos an. »Was? Nein, ganz im Gegenteil, Salvo. Schau dich doch nur um!«

»Papa hat mir von Mailand erzählt. Das hat sich genauso angehört.«

»Na, wenn Papa gewollt hätte, dass wir nach Mailand gehen, dann wären wir dahin gegangen«, fuhr Gina ihn an. »Er wollte, dass wir nach Amerika gehen, also sind wir hier. Ach, es ist herrlich!«

»Du spinnst.« Er stand auf, um von ihr fortzukommen, und setzte sich auf den freien Platz neben seiner Mutter. »Mimoo, ihr gefällt das hier!«

»Lass sie, Salvo«, sagte Mimoo. »Ihr Vater würde sich freuen, wenn er wüsste, dass es ihr gefällt.«

Nach der Zurechtweisung durch seine Mutter starrte Salvo seine Schwester nur noch verdrossener an.

Gina kümmerte es nicht. Ihre Blicke galten allein der Stadt.

Der Leierkastenmann spielte »Santa Lucia« aus Ginas Heimat auf der Drehorgel. Sie war verblüfft, dass sie es über all den Lärm hinweg überhaupt hören konnte. Pferde trappelten und wieherten, die elektrischen Straßenbahnen, von denen ihr Vater erzählt, die sie aber noch nie gesehen hatte, kreischten in ihren Schienen, riesige Pulks von Arbeitern strömten nach Hause, fliegende Händler priesen auf Italienisch Knoblauch und Zigaretten an und an der Ecke Salem und Prince läuteten die Kirchenglocken, die vermutlich verkündeten, dass es sechs Uhr und damit Zeit für die Abendmesse war. Die Pferde kamen nur langsam voran, die Trams gar nicht – es war unglaublich voll, und Gina fürchtete schon, jeden Moment könnte eine Schlägerei ausbrechen, weil die Leute so dicht gedrängt standen, während die Pferde ihr Geschäft direkt auf dem Kopfsteinpflaster verrichteten, über das Geschäftsleute in blank geputzten Schuhen nach Hause gingen. Überall hingen italienische Schilder über den Läden, der Junge an der Straßenecke bot aus voller Kehle die Evening Post an, und auch die Zeitung war auf Italienisch. Alles roch nach Pferdemist und Knoblauch, aber auch nach sauer gewordenem Wein.

Es war der großartigste Ort, den Gina jemals gesehen hatte. Sie war hingerissen, völlig fasziniert. Den Mund vor Glück weit aufgerissen, verschlang sie die Luft, während sich ihr verendendes Pferd einen Schritt pro Minute vorwärtsbewegte. Sie hatte genug Zeit, von Ziegenkäse zu träumen und von den Würsten, die an Haken vor den Läden baumelten. Ein Junge verkaufte von seinem Wagen rohe Muscheln mit Zitronensaft, aber er pries seine Ware auf Englisch an.

»Was ist das für ein Zeug? Muscheln?«, rief sie Ben und Harry zu.

Mimoo versetzte ihr einen Klaps auf den Arm. »Du wirst überhaupt nichts Rohes von einer dreckigen Straßenecke essen. Nicht einmal eine Möhre.«

»Ich frag ja bloß, Mimoo. Ich ess doch gar nichts.«

»Frag nicht einmal. Und hör auf, fremde Männer von dir aus anzusprechen. Es ist unhöflich und schickt sich nicht.«

Gina wandte sich mit einem verächtlichen Zungenschnalzen ab und sah, warum die Kirchenglocken tatsächlich läuteten. Es war eine Hochzeit. Sechs weiße Tauben waren an zwei wartende Pferde und eine weiße Kutsche gebunden.

»Der Juni ist ein sehr beliebter Monat, um zu heiraten«, sagte Ben vom Kutschbock aus.

»Jetzt musst du nur noch erklären, warum wir schon Juli haben«, bemerkte Harry hämisch.

»Warum sonst sollte jemand an einem Donnerstagabend im Juli heiraten? Die Kirchen sind ausgebucht. Sie nehmen die Hochzeiten rein, sobald der nächste Termin frei ist.« Ben bedachte die Braut und den Bräutigam, die aus den Kirchentüren traten, mit einem freundlichen Blick. Ein Mann mit einer Ziehharmonika spielte und sang »My Wild Irish Rose«. Gina und Ben verfolgten mit ähnlichem Gesichtsausdruck die Zeremonie, bei der die weißen Tauben schließlich freigelassen wurden und davonflatterten. In Mimoo und Harrys Mienen spiegelten sich andere Gefühle – aus ihrer sprach Trauer, aus seiner Anspannung. Und Salvo sah nicht einmal hin.

»Wird dieses Pferd sich noch mal von der Stelle bewegen?«, fragte er Ben. »Ich meine, irgendwann?«

»Wir haben eine schlechte Zeit für die Fahrt erwischt.«

»Vielleicht sollten wir besser aussteigen und laufen.«

»Aber, Salvo«, sagte Gina, »du weißt doch gar nicht, wohin?«

»Besser laufen als hier herumsitzen.«

»Wir sind fast da«, erklärte Ben. »Nur noch ein Block, dann rechts und schon sind wir auf der Lime Alley.«

»Es muss doch einen besseren Weg geben, um quer durch die Stadt zu kommen«, sagte Salvo.

»Quer durch die Stadt?«, sagte Ben. »Haben Sie quer durch die Stadt gesagt?«

»Oh, nein, mon dieu!«, schickte Harry ein Stoßgebet in den rußigen Himmel.

»Listen my children and you shall hear«, begann Ben laut und für niemanden speziell zu rezitieren. »Of the midnight ride of Paul Revere/On the eighteenth of April, in Seventy-five/Hardly a man is now alive/Who remembers that famous day and year.«

Gina lauschte gespannt. »Was ist das für ein Gedicht?«

»Nein, nein«, sagte Harry über seine Schulter zu ihr. »Unterbrechen Sie ihn nicht. Sonst fängt er wieder von vorne an.«

Ben fing tatsächlich wieder von vorne an. Es half, die Zeit zu vertreiben, obwohl Gina nicht konzentriert zuhörte. Immer wieder wurde sie abgelenkt von italienischen Rufen, die über die Straße hallten, vom Duft nach Tomatensauce, von Frauen, die mit ihren Händen nach feuchten Bällen aus frischem Mozzarella fischten. Alles war so vertraut und erinnerte an die Dinge, die sie kannte, und dennoch war es so fremd. Trotz ihrer Müdigkeit und ihres Hungers wünschte sie, es würde ewig so weitergehen. Papa hätte es gefallen, murmelte sie vor sich hin, während Ben laut deklamierte: »A cry of defiance, and not of fear/A voice in the darkness, a knock at the door,/And a word that shall echo for evermore!«

Viertes Kapitel – Große Erwartungen

1

In einer schmalen Gasse abseits der betriebsamen Salem Street, der Hauptschlagader des North End, hielten sie vor einem dreigeschossigen Haus, und Ben und Harry sprangen vom Kutschbock. Ben band das Pferd an, während Harry Mimoo beim Aussteigen half. Er wollte auch Gina helfen, und sie streckte ihm bereits einladend ihre Hand entgegen, doch Salvo ging dazwischen, bevor Harry sie auch nur berühren konnte. Etwas zu ruppig für ihren Geschmack half Salvo ihr herunter.

»Schönen Dank, junger Mann«, sagte Mimoo in der Zwischenzeit zu Harry. »Ich hoffe, wir müssen nur ins Erdgeschoss. Ich bin sehr müde.«

»Leider ist es der zweite Stock.«

»Ah, aber vom zweiten Stock«, sagte Ben, »können Sie sogar den Bostoner Hafen sehen, wenn Sie sich aus dem Fenster lehnen und nach links schauen.«

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!