Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SCM Hänssler

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

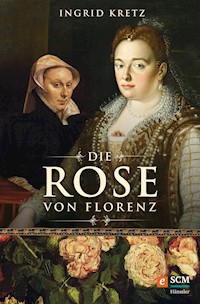

Venedig 1563: Die 15-jährige Bianca Cappello, Tochter einer angesehenen Adelsfamilie, wird schwanger. Sie flieht mit ihrem Geliebten nach Florenz, um dem Zorn ihres Vaters zu entgehen. Zufällig begegnet ihr Francesco de Medici, der Sohn des Herzogs, der ihr den Hof macht. Bianca ist geblendet vom Glanz der Medici und lässt sich in einen Strudel von Liebe, Macht und Intrigen ziehen. Ihre gläubige Hofdame Mafalda steht ihr immer zur Seite. Doch welchen Einfluss kann sie noch auf die starke, junge Frau ausüben?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 539

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Dieses E-Book darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer,E-Reader) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der dasE-Book selbst, im von uns autorisierten E-Book Shop, gekauft hat.Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der vonuns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor unddem Verlagswesen.

ISBN 978-3-7751-7159-5 (E-Book)ISBN 978-3-7751-5437-6 (lieferbare Buchausgabe)

Datenkonvertierung E-Book:Satz & Medien Wieser, Stolberg

© der deutschen Ausgabe 2014SCM Hänssler im SCM-Verlag GmbH & Co. KG · 71088 HolzgerlingenInternet: www.scm-haenssler.de · E-Mail: [email protected]

Die Bibelverse sind, wenn nicht anders angegeben, folgender Ausgabe entnommen:Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Ausgabe in neuer Rechtschreibung 2006, © 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Umschlaggestaltung: OHA Werbeagentur GmbH, Grabs, Schweiz;www.oha-werbeagentur.chTitelbild: Bianca Capello: Gemälde von Alessandro Allori (1535–1607);Nonne: Gemälde von Anthonis Mor (1517–1577);übrige Elemente: Archiv OHA Werbeagentur GmbHSatz: Satz & Medien Wieser, StolbergWappen-Illustration: Kathrin Spiegelberg, Weil im Schönbuch

Das Glück wohnt nicht im Besitzeund nicht im Golde,das Glücksgefühl ist in der Seele zu Hause.Demokrit

Nicht uns, Herr, nicht uns,sondern deinem Namen gib Ehre.Psalm 115,1

Inhalt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Nachwort

Glossar

Literaturverzeichnis

Anmerkungen

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

1

Kloster Abbazia di Praglia nahe Padua 1563

Seit einer Ewigkeit ruckelte die Kutsche über die Straße und Mafalda starrte missmutig in die Landschaft. Hin und wieder warf sie ihrem Vater einen bösen Blick zu, als könnte sie damit das Ziel ihrer Reise abwenden.

Alberto Monteferro hielt die Augen geschlossen und döste vor sich hin. Mafalda gab dem Beutel mit ihren wenigen Habseligkeiten einen Tritt, dass er vor seinen Füßen landete.

Er öffnete die Augen und ignorierte ihre Wut. Mit einem Fuß schob er den Sack aus grobem Leinen zurück und sein Blick fiel auf das Gebäude, das vor ihnen lag.

»Wir sind da«, sagte er mit Euphorie in der Stimme und beugte sich vor, soweit das sein dicker Leib zuließ. »Liegt es nicht herrlich? Sieh mal, da«, er zeigte mit seinen fleischigen Fingern in die Ferne, »das sind die euganeischen Hügel. Was gäbe ich darum, jeden Morgen mit einem Blick auf diese Wiesen zu erwachen! Und dort hinten Zypressen. Endlich Zypressen.« Er seufzte theatralisch und sog schnaubend Luft durch die Nase ein. »Du wirst sehen, den Gestank der Gerber wirst du nicht vermissen.«

Abbazia di Praglia tat sich wie sich ein kühnes Kastell vor ihnen auf, umschlossen von einer Steinmauer. Es bestand aus mehreren ineinander verwobenen Gebäuden, in deren Mitte ein schmaler Glockenturm wie ein mahnender Zeigefinger zum Himmel ragte. Das Kloster lag an der viel befahrenen Straße, die von Händlern gern für ihre Reise von Padua nach Este genutzt wurde.

»Ich kann immer noch nicht begreifen, dass du mich ans Ende der Welt schickst«, schluchzte Mafalda und schlug die Hände vors Gesicht. »Das ist ungerecht. Warum durften die anderen in Florenz bleiben? Dort können sie wenigstens ab und zu Besuch empfangen! Hierhin kommen weder Mutter noch du.«

Sein Gesicht färbte sich purpurrot. »Was erlaubst du dir, so mit mir zu sprechen?«, schnaubte er. »Sei froh, dass du überhaupt hier sein darfst. In Florenz sind alle Konvente belegt. Es hat mich viele Worte gekostet, dass man dich hier aufnimmt. Als deine Schwestern ins Kloster gingen, hat keine widersprochen. Etwas Besseres kann dir doch gar nicht passieren!«

»Du meinst, das kann dir und Mutter nicht passieren. Ich will hier nicht sein!« Den letzten Satz schrie Mafalda, als könne sie das Besiegelte abwenden. Ihr Gesicht hatte vom Heulen hektische Flecken bekommen und unter ihrer Haube hatten sich ihre Haare gelöst. Schwarze Strähnen hingen ihr wirr ins Gesicht. Noch nie in ihrem Leben hatte sie gewagt, in einem solch ungebührlichen Ton mit ihrem Vater zu sprechen.

Wäre das Gespann in diesem Augenblick nicht vor dem Kloster zum Stehen gekommen, Monteferro hätte sich vergessen. Er zerrte seine Tochter aus der Kutsche, wo sie ihren Leinenbeutel an ihre Brust presste und wie ein störrischer Esel stehen blieb. Während er den Kutscher anherrschte zu warten, glitt ihr Blick über den weitläufigen Gebäudekomplex. Zielstrebig steuerte Monteferro auf das mit Eisen beschlagene Holztor zu.

»Nun komm schon«, drängte er und betätigte den Türklopfer. Dumpf drang der Hall zu Mafalda, während sie langsam heranschlenderte.

In der Tür erschien eine Nonne. »Ihr wünscht?«, fragte sie. Mafaldas Augen blieben am Gesicht der Benediktinerin hängen, das unter dem schwarzen Schleier hervorstach. Es hatte eine bronzene Färbung, wie man sie bei Fremden fand, und ihre Augen glichen Maronen.

»Ich bringe meine Tochter Mafalda«, erklärte Monteferro und stupste Mafalda an.

Die Körperfülle von Mafaldas Vater stand im auffallenden Kontrast zu der asketischen Gestalt der Nonne, die sich unter dem Habit abzeichnete. »Mafalda Monteferro?«, fragte sie. »Willkommen in Abbazia di Praglia. Ich bin Schwester Elisabetta. Kommt, Ihr könnt Euch erfrischen«, lud sie Monteferro mit selbstgefälligem Lächeln ein, »und mit uns das Mittagessen einnehmen.«

Er schüttelte sein gelichtetes Haupt. »Ich muss zurück und möchte noch vor Anbruch der Dunkelheit ein Gasthaus erreichen«, sagte er und riss Mafalda kurz an sich. Sie machte sich steif wie ein Besenstiel. »Leb wohl, Kind«, flüsterte er, bevor er sie durch das Tor schob.

Noch bevor Mafalda etwas erwidern konnte, quietschte das Tor hinter ihr und fiel ins Schloss. Sie wusste gar nicht, wie ihr geschah, und fühlte sich im wahrsten Sinne des Wortes abgeschoben. Hätte er das nicht liebevoller machen können? Sie kam sich wie ein Stück Vieh vor, das man in den Stall sperrte. Panik stieg in ihr hoch. Hätte er nicht noch mit ihr essen und abwarten können, bis sie wusste, wem sie hier ausgeliefert war?

Wie von einer unbändigen Kraft getrieben drehte sich Mafalda um und griff nach der Tür. Als sie sie öffnen wollte, riss Schwester Elisabetta sie am Arm zurück.

»Mach dich nicht lächerlich«, zischte sie und deutete mit dem Kopf nach vorne. Ihre freundliche Miene war einem Ausdruck von Unverständnis gewichen. Dann ließ sie Mafalda los und verschwand in einem großen Gebäude. Schweigend folgte Mafalda. Warum war sie plötzlich so verärgert? Nur weil Mafalda ihrem Vater nachgelaufen war? Mafalda spürte einen Stich im Herzen und dachte an den knappen Abschied am Tor. Sie kämpfte mit den Tränen, was ihr misslang. Leise schluchzend hastete sie durch die große Eingangshalle und stieg hinter der Gestalt in der grauen Tracht eine schmale Treppe empor. Schwester Elisabetta stapfte durch den düsteren Flur und blieb vor einer Tür stehen.

»Der Raum unserer Äbtissin, unserer ehrwürdigen Mutter Abelina.«

Sie klopfte und trat mit Mafalda ein. Der Raum war spärlich möbliert mit einem Schrank aus dunklem Holz, einem Tisch, umgeben von ein paar Holzstühlen und einem Regal voller Bücher. Die Äbtissin saß hinter einem Schreibtisch und erhob sich, um Mafalda zu begrüßen. Ihre Augen schienen das junge Mädchen zu durchdringen, als diese ihren Ring küsste.

»Willkommen in unserem Haus. Wir hatten dich bereits gestern erwartet!« Der Vorwurf in ihrer Stimme war nicht zu überhören. Ihr Gesicht, dessen Haut erstaunlich glatt war, blieb unbeweglich.

Für eine Frau, die weltlichen Freuden abgeschworen hat, ist sie erstaunlich korpulent, fand Mafalda. Sie schätzte, dass die Äbtissin die Lebensmitte schon weit überschritten hatte.

»Verzeiht, aber …«

Mit einer abrupten Handbewegung schnitt Mutter Abelina Mafalda das Wort ab. »Schon gut.« Ihre Stimme klang plötzlich versöhnlich. »Nun, du möchtest also in unserer Gemeinschaft leben?«

Von Wollen konnte keine Rede sein. Mafaldas Eltern hatten einfach für sie entschieden. Ob ihre Zukunft so schwarz war wie der Schleier der Äbtissin? Ja, sagte sich Mafalda, ich bin verloren. Als fünfte und letzte Tochter des Gerbers Alberto Monteferro blieb nur eine klitzekleine Mitgift, die gerade für einen Konvent reichte.

Ihre älteste Schwester Agata hatte heiraten dürfen und damit war für alle anderen Töchter der weitere Lebensweg hinter Klostermauern vorgeschrieben.

Mafalda dachte an den jungen Florentiner, in den sie sich verliebt und der ihr den Hof gemacht hatte. Auf ihre Andeutung, er möge ihr einen Ring geben, hatte er mit Ausflüchten reagiert. Zum Glück hatte sie rechtzeitig erkannt, dass er verheiratet war. Nicht auszudenken, wenn er sie als Gespielin benutzt hätte.

»Du sagst gar nichts!«

»Ja, das möchte ich«, antwortete Mafalda nervös und senkte den Kopf. Der erste Tag hier fing bereits mit einer Lüge an. Aber was sollte sie der Frau mit dem aufgedunsenen Gesicht vor ihr sonst sagen? Wo sollte sie hin? Es gab für sie keine Alternative. Selbst Onkel Nino, ihr Lieblingsonkel, sah keine Möglichkeit, sie in seinem Haus aufzunehmen.

»Hast du den festen Willen, der Fleischeslust für immer zu entsagen?«

Mafalda bekam eine Gänsehaut. Sie wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. Die Äbtissin fuhr fort. »Wir leben nach den Regeln des heiligen Benedikt und bekämpfen die Begierden des Teufels. Ist es dein Verlangen, die Stärkung von Gott zu empfangen, Barmherzigkeit zu üben und das Leid zu lieben?«

Leid lieben? Wie kommt sie denn darauf? Ich leide, seit Vater mir gesagt hat, wo ich den Rest meines kümmerlichen Lebens verbringen soll. Und das soll ich lieben?

Ob Mutter Abelina den zusammengekniffenen Mund von Mafalda bemerkt hatte?

»Du kannst Gott danken, dass wir noch einen Platz für dich gefunden haben«, hörte Mafalda die Äbtissin sagen. »Letzte Woche ist eine unserer Mitschwestern heimgegangen. Du bekommst ihr Bett und wirst ihren Platz in der Küche einnehmen.« Während sie Hinweise zum Gehorsam, zu den Stundengebeten und zum Schweigen herunterleierte, hätte sich Mafalda am liebsten die Ohren zugehalten.

»Kannst du kochen?« Die Äbtissin sah Mafalda abwägend an.

Mafalda knetete ihre Hände und entschied sich, weiter zu schweigen. Damit würde sie hier hoffentlich nichts falsch machen. Vielleicht konnte sie die lästige Küchenarbeit damit abwenden.

»Also ja«, sagte Mutter Abelina und lächelte, »du meldest dich morgen in der Küche.

Ich werde keinen Schleier nehmen und erst recht nicht den von der Toten, beschloss Mafalda. Ehe sie es sich versah, stand sie wieder auf dem Flur und trottete hinter Schwester Elisabetta her. Die schenkte ihr sogar ein kleines Lächeln. »Alle Mädchen, die von ihren Familien hierhergebracht werden, reagieren so. Die nicht freiwillig kommen. Da musste ich einschreiten, verstehst du?« Mafalda nickte. Aber deshalb muss man nicht grob sein, dachte sie bei sich.

Als sie an diesem Abend müde und erschöpft im Dormitorium zwischen unzähligen Schwestern in ihrem Bett lag, zog sie die Wolldecke bis unters Kinn und starrte in die Dunkelheit. Rings um sie hörte sie Schnaufen und Schnarchen.

Die vielen Eindrücke und Vorschriften der Benediktinerinnen hallten in ihr nach. Und der Abschied am Tor. War das ihr Vater gewesen, den sie als kleines Mädchen abgöttisch geliebt hatte? Der stolz auf sie und ihre Schwestern gewesen war, bis sie ins heiratsfähige Alter kamen? Danach kam sie sich vor, als sei sie nur noch geduldet, lästig wie der Arno, wenn er im Herbst über die Ufer trat. Mutter hatte seiner bestimmenden Art nichts entgegenzusetzen. Sie hatte nur mit den Schultern gezuckt und auf die Tradition hingewiesen. Tradition! Warum nahm die Sitte keine Rücksicht auf Gefühle und Tränen?

»Du bist neu?«, hörte sie eine Stimme aus dem Bett neben ihr, und als Mafalda nichts sagte, fuhr sie fort. »Ich bin Beata. Hat man dich auch abgeschoben? Ich …«

Eine Stimme fauchte durch das Dormitorium: »Ruhe!«

»Wir reden morgen«, flüsterte es leise aus dem Nebenbett. »Gute Nacht.«

Wider Erwarten schlief Mafalda tief und fest, bis jemand an ihr rüttelte und sie aufforderte, zur Laudes zu gehen.

»Laudes?« Mafalda schlug die Augen auf und versuchte sich zu besinnen, wo sie war. Als ihr bewusst wurde, dass sie im Bett einer kürzlich verstorbenen Nonne lag und es rings um sie nur so von dunkel gekleideten Gestalten wimmelte, zog sie sich die Decke wieder über den Kopf.

Eine Hand berührte sie leicht. »Ich bin Beata und habe neben dir geschlafen«, sagte eine junge Novizin, »komm, zieh dich an. Es ist Zeit zum Morgengebet.«

»Und das Frühstück?«, murmelte Mafalda und richtete sich auf. Sie trug noch immer ihre Kleidung vom Vortag. Jetzt könnte sie ein Bad gebrauchen. Außerdem knurrte ihr Magen.

»Wir müssen uns beeilen«, trieb Beata sie an und hielt ihr eine Tunika hin. Mafalda schämte sich, dass sie ihr Kleid vor aller Augen auszog und nackt dastand. Beata stülpte ihr das Untergewand über, befestigte das Zingulum um ihre Taille und half ihr in das Skapulier. Gekonnt befestigte sie ihr einen weißen Schleier auf dem Kopf, das Zeichen einer Novizin.

»Danke«, sagte Mafalda und warf Beata einen scheuen Blick zu, die fast einen Kopf kleiner war als sie. Sie machten sich auf den Weg zur Morgenandacht.

Beata war im gleichen Alter und bereits seit sechs Jahren im Kloster. »Ich habe mich auch schwergetan, den strengen Rhythmus im Kloster anzunehmen.« »Jetzt«, flüsterte sie, »ist das Leben hier sogar angenehm. Ich helfe dir gern bei der Eingewöhnung. Bald werde ich die ewige Profess ablegen.« Sie knieten im Chorgestühl der Kirche nieder.

»Geht das jeden Morgen so?« Mafalda blinzelte verwirrt zu den gebeugten Gestalten rings um sie.

Novizin Beata bedeutete Mafalda mit ihren Augen, still zu sein. Als sie später gemeinsam die Kapelle verließen, erklärte Beata, dass Mafalda froh sein könne, heute Nacht von der Vigil verschont geblieben zu sein. »Das tut richtig weh, zu nächtlicher Stunde zum Gebet aufzustehen«, schwatzte sie fröhlich und verdrehte die Augen. Mafalda beschloss, dass sie Beata mochte.

In der Küche traf Mafalda auf Schwester Lucia, eine alte Nonne mit gichtgeplagten Händen, die sie mit einem Lächeln anwies, das Gemüse zu putzen. Sie war untersetzt und ihr Gang schleppend. Inmitten ihres vom Alter gezeichneten Antlitzes glänzten ihre Augen wie die einer jungen Frau und ihre Gestalt strahlte Güte und Vertrauen aus.

In Mafalda legte sich die Anspannung angesichts der freundlichen Köchin. Sie sah sich um. An den Wänden hingen Töpfe und Pfannen und ein großer Herd verströmte Hitze. Schwester Lucia musste schon vor der Laudes das Feuer entfacht haben. Auf einem Holztisch stapelten sich verschiedene Gemüsesorten. Geduldig, schweigend und mit einem nicht endenden Lächeln drückte sie Mafalda ein Messer in die Hand.

»Mutter Abelina hat ein bescheidenes Arbeitszimmer«, fand Mafalda und schnitt eine Tomate nach der anderen in Scheiben, »ich meine, für einen Konvent in dieser Größe.«

Schwester Lucia hörte auf, behäbig im Suppentopf zu rühren. »Du müsstest mal ihr Empfangszimmer sehen. Stühle mit Schnitzereien, Teppiche mit allerlei Getier drauf und silbernes Geschirr. Dazu ein Gemälde von unserem heiligen Benedikt.« Sie warf einen verächtlichen Blick zu Mafalda. »›Damit meine Besucher würdig empfangen werden‹, hat sie mal gesagt. Oh, wie ich das verabscheue!« Ihre Stimme zitterte und sie sog tief Luft ein, um sie mit einem Seufzer loszuwerden. Dann versank sie wieder in Schweigen. Sie griff nach einem Holzscheit und warf es in den Ofen.

Mafalda hatte den hasserfüllten Unterton in ihrer Stimme gehört. Ob Schwester Lucia die ehrwürdige Mutter nicht mochte?

Zum Leidwesen von Mafalda war Elisabetta zuständig für ihre Einweisung in die Regeln des Konvents und ungeduldig wie am Tag ihrer Ankunft. Selten blickte sie freundlich drein. Ihre Vertraute fand Mafalda in Beata und wenn sich die beiden jungen Frauen allein wähnten, hatten sie einander viel zu berichten. Mafalda gab sich Mühe, die Gebete auf Latein zu lernen und in Gegenwart der Nonnen still zu sein. Nur abends im Bett überkam sie das Heimweh, sie dachte an ihre Mutter und weinte sich in den Schlaf.

Es verging kaum ein Tag, an dem die Äbtissin an den Mahlzeiten nicht etwas zu bemängeln hatte. Mal war ihr das Gemüse zu weich gekocht, mal die Schüsseln zu knapp gefüllt und ein anderes Mal schmeckten ihr die Maronen nicht. Mit Bestürzung gewahrte Mafalda die Blicke, mit der Mutter Abelina die Köchin und sie bedachte. Egal, an welchem Platz sie an den langen Tischen saßen, die Blicke der Äbtissin trafen sie immer.

»Bring mir sofort ein ordentliches Essen in mein Arbeitszimmer«, herrschte die Äbtissin eines späten Abends die alte Nonne an, lange nach der Abendmahlzeit. Insgeheim bewunderte Mafalda die Köchin, wie sie ihren Zorn herunterschluckte und ohne Widerworte in der Küche verschwand, um das Feuer erneut zu schüren. Mafalda schlich hinter ihr her und machte sich stumm daran, bei der Zubereitung zu helfen.

Eine Weile später verströmte ein gebratenes Hähnchen mit Zitronensoße sein angenehmes Aroma. Mafalda trug den Teller in das Zimmer der Äbtissin und stellte ihn auf den Schreibtisch.

»Warte«, sagte die Äbtissin und probierte. Sie nickte kaum wahrnehmbar, was wohl heißen sollte, dass es schmeckte, und wies mit ihrem Kinn Mafalda an, zu gehen. Mafalda wandte sich zur Tür, da hörte sie plötzlich hinter sich einen erstickten Laut. Sie drehte sich um. Das Gesicht von Mutter Abelina hatte einen schmerzverzerrten Ausdruck angenommen.

Was ist mit ihr los? Mafalda starrte sie erschrocken an. Habe ich was falsch gemacht?

Die Äbtissin nestelte an einem Säckchen unter ihrem Habit, aus dem sie ein Kraut hervorholte und sich in den Mund schob. Dann sank sie zu Boden und fing an zu beten. »Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum …«

Die ehrwürdige Mutter ist krank. Mafalda zögerte. Sollte sie jetzt ebenfalls beten oder Hilfe holen? Es war offensichtlich, dass Abelina mit starken Schmerzen kämpfte.

Noch während die junge Novizin mit sich rang, kippte die Äbtissin zu Seite und blieb liegen. Ihre Arme und Beine zuckten unkontrolliert und sie hatte die Augen weit aufgerissen, sprach jedoch kein Wort. Erschrocken beugte sich Mafalda über sie und legte die Hand auf ihre Stirn. Sie fühlte kalten Schweiß. Schnell rannte sie aus dem Raum und prallte mit Schwester Elisabetta zusammen, die offensichtlich hinter der Tür gestanden hatte.

Oh nein, dachte Mafalda. »Schnell, Mutter Abelina geht es nicht gut. Ich glaube, sie ist krank. Wir müssen sie zur Krankenstation bringen!« Sie zog Schwester Elisabetta am Ärmel.

Elisabetta starrte die Äbtissin an, die blau angelaufen war. Sie zuckte immer noch, während Mafalda niederkniete und ihren Kopf in ihren Schoß legte. »Sie stirbt«, weinte Mafalda, während sie versuchte, die Schultern der Nonne festzuhalten.

Inzwischen waren weitere Schwestern herbeigeeilt. Im Nu packten sie die Oberin an Armen und Beinen und trugen sie zur nahe gelegenen Krankenstation. Mafalda lief hinterher. Die Siechenmeisterin nahm sich Mutter Abelinas sofort an. »Betet für sie!«, rief sie den Frauen zu und flößte der Äbtissin einen stark gesüßten Tee ein. Kurz darauf ließ das Zucken nach und Abelina wurde ruhiger.

»Soll ich ihr einen Likör von Engelwurz bringen?«, fragte Schwester Elisabetta eifrig. »Ich hätte auch noch kandierten Engelwurz da.«

»Lass nur«, antwortete die Siechenmeisterin und schüttelte missbilligend den Kopf.

Bis auf Mafalda und Schwester Elisabetta eilten die Nonnen zur Vesper. Die Siechenmeisterin gab ihnen genaue Anweisungen, was bei einem erneuten Anfall zu tun war. »Achtet darauf, dass sie auf der Seite liegt. Am besten legt ihr ein Kissen unter ihren Kopf und bleibt bei ihr, bis der Anfall vorüber ist. Ich erwarte, dass ihr beruhigend mit ihr sprecht, wenn sie zu sich kommt.« Schweigend saßen sie am Bett der Äbtissin.

»Sie ist vom Teufel besessen«, flüsterte Schwester Elisabetta, als die Siechenmeisterin das Zimmer verlassen hatte.

»Sagt so etwas nicht«, entgegnete Mafalda erschrocken. Entsetzt beobachtete sie, wie Schwester Elisabetta Kreuze in die Luft hieb. »Was verstehst du schon davon?«, geiferte Schwester Elisabetta. »Du bist doch neu. Da, bring die Tücher weg.«

Während Mafalda sich bückte, um schweißgetränkte Lappen aufzuheben, dachte sie an eine entfernte Tante, die an der gleichen Krankheit wie die Äbtissin gelitten hatte. Die Vorfälle hatten sich immer wieder wiederholt, bis die Tante an sich selbst erstickt war. Niemand aus ihrer Familie hatte sie jemals als besessen bezeichnet.

»Wir sollten den Anweisungen der Siechenmeisterin folgen«, meinte Mafalda nur, »dann wird die ehrwürdige Mutter wieder gesund. Sie braucht von uns Fürbitte, keine leichtfertigen Verurteilungen.«

Wieder hatte sie unüberlegt gesprochen. Schwester Elisabetta starrte sie wütend an. Mafalda spürte ihren Unmut und beschloss, das Zimmer zu verlassen. Leise schloss sie die Tür hinter sich. Aber war das die richtige Entscheidung? Wer konnte wissen, zu was Schwester Elisabetta imstande war? Jetzt, da sie allein mit der kranken Äbtissin war? Jede im Konvent wusste, dass Schwester Elisabetta nach Höherem strebte.

Entgegen allen Befürchtungen erholte sich die ehrwürdige Mutter schnell. Die Einförmigkeit der Tage machte sich wieder breit und der Herbst wurde von allen Nonnen herbeigesehnt, nicht nur, weil sie der Sommerhitze überdrüssig waren, sondern weil er auch für Abwechslung auf dem Speiseplan sorgen würde.

»Endlich mal wieder Wolken am Himmel!«, sagte Schwester Lucia eines Tages und sah aus dem Küchenfenster. »Heute sammeln wir Pilze. In unserem Wald gibt's jedes Jahr reichlich davon.«

»Wir dürfen das Kloster verlassen?«, fragte Mafalda.

Schwester Lucia nickte und ihre Augen funkelten fröhlich. »Das Lieblingsessen unserer ehrwürdigen Mutter sind Pilzgerichte. Sie wachsen nun mal im Wald.«

Der Fußmarsch über die Felder bis zum Forst war beschwerlich, aber die Aussicht auf Pilze schien ungeahnte Kräfte in Schwester Lucia zu wecken.

Weil es niemanden gab, der sie belauschen konnte, wagte Mafalda eine Frage zu stellen, die sie seit Langem beschäftigte. »Warum mag die Äbtissin dich nicht?«

»Ach, der Grund dafür liegt viele Jahre zurück.« Es war deutlich, dass Schwester Lucia keine Lust hatte, darüber zu sprechen.

Mafalda ließ nicht locker. »Bitte, erzähl doch.« Wer wusste schon, ob sich noch mal eine Gelegenheit ergab, ungestört zu reden.

Ein großer Seufzer drang aus der alten Nonne Brust. »Damals, die ehrwürdige Mutter war kaum im Amt, bekamen wir Besuch vom Bischof. Visitation nennt man das. Es gab Ungereimtheiten in den Finanzen und«, die Stimme Schwester Lucias senkte sich, »die Äbtissin erhielt öfters Männerbesuch. Sie blieb dabei nicht wie wir anderen hinter den Gittern, nein. Ich hatte sie einmal überrascht und mich dann irgendwie verplappert. Danach wurde der Äbtissin genau auf die Finger geguckt und die Besuche sehr eingeschränkt.«

Schwester Lucia schien aufzublühen, während sie zwischen den Bäumen umherstreiften. Sie zeigte Mafalda, wie man die Pilze pflückte, indem man an den Stielen drehte. Fasziniert hörte Mafalda ihr zu, was sie alles über die Gewächse zu berichten wusste, und sortierte begeistert Pfifferlinge, Täublinge, Steinpilze und andere Arten. Im Nu trugen sie beide volle Körbe.

»Ich kann kaum aufhören zu sammeln«, sagte Schwester Lucia bübisch und legte noch ein paar besonders schöne Exemplare in einen kleinen Korb, den sie unter ihrem Habit hervorzog.

Mafalda bewunderte die Pilze und sah der Nonne ins Gesicht. »Sind die für jemand Besonderes?«

Die Augen von Schwester Lucia leuchteten geheimnisvoll. »Allerdings.«

Als sie sich wieder dem Kloster näherten, sahen Lucia und Mafalda schon von Weitem zwei Gestalten, die auf der Straße in Richtung des Haupttores liefen. Fast zeitgleich trafen sie mit ihnen am Tor zusammen. Mit einem Blick erkannte Mafalda, dass es sich bei den beiden um Dienstboten handeln musste.

Die Frau trug ein schlichtes Kleid, das zerknittert und verstaubt war. Ihr Gesicht war ebenmäßig, von fast kindlicher Anmut und wurde von blonden Locken umrahmt. Ihr Begleiter hatte seinen Arm um ihre Schultern gelegt und wandte sich an die Nonnen: »Gute Schwestern, habt ihr eine Herberge für zwei müde Reisende? Wir sind auf dem Weg nach Florenz zu meinen Eltern. Ich bin Pietro und das ist meine Frau Bianca.« Mafalda fiel auf, dass er seinen Familiennamen nicht nannte.

Schwester Lucia nickte freundlich. »Wir erweisen Euch Gastfreundschaft, wie es unser Herr im Himmel auch getan hätte«, erklärte sie. Bevor sie Mafalda anwies, sich um die Gäste zu kümmern, warf sie noch einen wehmütigen Blick auf die Pilze, die sie jetzt auch noch mit zwei Gästen würde teilen müssen.

Mafalda brachte die beiden Reisenden zur Äbtissin, die sie großmütig begrüßte, anschließend zeigte sie ihnen die Schlafgemächer. Sie wies Pietro eine Kammer weitab dem Dormitorium zu. Bianca sollte in einem kleinen Raum nächtigen, der direkt an den Schlafsaal der Nonnen grenzte.

»Bianca ist meine mir von Gott angetraute Ehefrau. Ich bleibe bei ihr«, sagte Pietro. Er legte seinen Arm beschützend um sie. »Ich kann sie doch nicht allein lassen.«

Bianca schlug die Augen nieder, als sei es ihr peinlich. Sie ließ ihren Kopf auf seine Schulter sinken. Ihre Stimme klang matt. »Ja, wir wollen zusammenbleiben.«

Mafalda wusste nicht viel von der Liebe, aber ihr Innerstes mahnte sie, auf der Hut zu sein. Der Mann vor ihr blinzelte fortwährend. Er wirkte nervös. Ob hier alles mit rechten Dingen zuging? Womöglich log er und Bianca hatte keine andere Wahl, als ihm zuzustimmen. Dabei war ihr diese junge Frau sympathisch.

Mafalda trat einen Schritt zurück. »Undenkbar.«

Der Mann lächelte sie selbstgefällig an und legte den Kopf schief. »Bitte, ehrwürdige Schwester, seid nur einmal gnädig«, schnurrte er.

Mafaldas Blick wanderte zu Bianca, die sich aufrichtete und ihn mit hochgezogenen Augenbrauen ansah. Mafalda schüttelte den Kopf. Das Gesülze des Gastes machte sie wütend. Sie riss sich zusammen und versuchte, ihre Antwort gleichmütig klingen zu lassen. »Ein Mann darf sich dem Dormitorium noch nicht einmal nähern.«

»Selbstverständlich. Habt vielen Dank«, sagte Bianca mit ruhiger Stimme. Sie sah sich in der Kammer um, die mit einem schmalen, frisch bezogenen Bett, einem kleinen Schrank und einem Stuhl eingerichtet war. »Du wirst hier sicher gut schlafen.«

»Woher willst du das wissen, he?« Er ignorierte, wie Bianca mit den Tränen kämpfte. Mit gehobenem Kinn sah er von oben auf Mafalda herab und setzte seine ganze Überzeugungskraft ein. Er räusperte sich, wobei er seine Arme vor der Brust verschränkte. »Ich will aber mit ihr zusammen sein.«

»Bitte! Pietro!«, wisperte sie und griff nach seiner Hand. Unbeeindruckt schüttelte er sie ab.

Mafalda war für einen Moment sprachlos und spürte zugleich das Unbehagen, das die Frau ergriffen hatte. Offensichtlich hatte sie einen Sturkopf zum Mann. Was bildete sich dieser Pietro ein, sie derart in Bedrängnis zu bringen! Sollte sie Schwester Elisabetta hinzubitten? Nein, lieber nicht. Womöglich würde diese ihr noch vorwerfen, sie würde die Gäste unangemessen behandeln.

Im Raum war es still geworden. Bianca kniff den Mund zusammen und sah zum Fenster, als gäbe es dort etwas Interessantes zu sehen, obwohl es keinen direkten Blick nach draußen erlaubte. Pietro stand immer noch vor Mafalda und sah sie abwartend an. Sie entschied sich so zu tun, als sei sie schwerhörig. »Eure Reise war gewiss beschwerlich. Ich bereite ein Bad vor«, bot sie versöhnlich an und musterte Bianca, die ihr erschöpft und dankbar zulächelte. »Bis dahin könnt Ihr Euch im Garten oder im Schatten des Kreuzganges ausruhen«, beendete sie das Gespräch.

Pietro blieb nichts anderes übrig, als seinen Zorn herunterzuschlucken. »Das ist freundlich«, brummte er, während Mafalda in die Küche ging. Sie schaufelte Glut vom Herd in einen Eimer und trug sie in den Baderaum im Kellergeschoß, wo sie das Herdfeuer entfachte. Dann bat sie zwei andere Novizinnen um Hilfe. Unzählige Male holten sie Wasser aus dem Brunnen im Innenhof, um es im Kupferkessel zu erhitzen.

Unterdessen backte die Köchin Fettunta, rieb das weiße Brot mit Knoblauch ein und träufelte Olivenöl darüber. Dazu gab es Pilze mit Kräutern. Als sie alle im Speisesaal saßen, sah Lucia in die Runde: Überall waren zufriedene Gesichter zu sehen. Alle aßen und genossen das Essen schweigend. Sogar die Äbtissin hatte nichts zu bemängeln.

Mafalda wandte sich an Bianca, die ihr gegenübersaß: »Wenn Ihr wünscht, könnt Ihr nach dem Essen mit mir kommen. Das Wasser ist vorbereitet.« Sofort warf ihr Schwester Elisabetta einen bösen Blick zu und räusperte sich. Verärgert senkte Mafalda den Kopf.

Erst auf dem Gang traute Mafalda sich, die Gäste wieder anzusprechen. »Signore, genießt die Mittagsruhe, bis Eure Gemahlin gebadet hat«, sagte sie und ignorierte seinen Blick, der erneut forderte, bei Bianca zu bleiben. »Danach dürft Ihr in den Zuber.«

Pietro stolzierte davon und ließ die beiden Frauen allein. Womöglich fürchtete er, dass Bianca redselig werden würde und ein Geheimnis verriet.

Mafalda und Bianca stiegen eine Steintreppe hinab. In einem Kellerraum standen ein großer Badezuber, zwei Holzstühle und ein Regal mit verschiedenen Tiegeln und Gefäßen, in denen Essenzen, Kräuter und Spezereien aufbewahrt wurden. Ein einzelnes Kellerfenster beleuchtete den weiß getünchten Raum nur spärlich. Als Bianca sich auf einem Stuhl niederließ, nahm Mafalda das Leintuch weg, das sie zum Warmhalten über den Bottich gelegt hatte, und goss nochmals heißes Wasser hinzu. Bianca legte ihre Haube ab und beobachtete Mafalda, die ein paar Kräuter ins Wasser gab. Sie tröpfelte zu gleichen Teilen Melissenöl und Mandelöl hinein. Ein feiner Duft aus Rosmarin, Lavendel, Grasblüten und Melisse zog durch den Baderaum.

»Wie gut das riecht«, rief Bianca und strahlte die Novizin an. Sie streifte ihre Schuhe von den Füßen. Ohne weiter zu fragen, half Mafalda ihr aus dem Kleid und der Chemise. Mit einem Kamm lockerte sie die verknoteten Strähnen, die in sanften Wellen über Biancas Schultern fielen. Als Bianca in den Holzbottich stieg, beschäftigte sich Mafalda in einer Ecke des Raums, damit sich ihr Gast ungestört waschen konnte.

»Seit wann seid Ihr schon im Kloster?«, fragte Bianca und schüttete sich mit einer Schöpfkelle Wasser über den Kopf.

»Erst seit ein paar Monaten«, erklärte Mafalda und fügte nach kurzem Zögern hinzu: »Es kommt mir viel länger vor.«

»Warum? Bereut Ihr, Euer Leben Gott geweiht zu haben?« Bianca schloss die Augen. Sie schien die Wärme zu genießen, die sie umfing.

Mafalda hörte den fremden Akzent in ihrer Aussprache. Aus der Gegend von Florenz stammt sie nicht. Und wie traurig sie klingt. Mafalda hatte den Eindruck, dass sich bei Bianca Ruhe breitmachte, als ob das Wasser ihre aufgebrachte Seele beruhigte und ihre Probleme einfach wegspülte.

»Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich sollte nicht darüber reden«, erwiderte sie und senkte den Kopf.

Bianca drehte sich zu Mafalda und lachte. »Es wäre in der Tat unhöflich, wenn Ihr Euch nicht mit mir unterhalten würdet. Ich bin Euer Gast. Wenn wir uns einig sind, erfährt niemand davon, ja?«

Mafalda sah sie an. Biancas Augen funkelten und ihre harmonischen Züge traten im Zwielicht verstärkt hervor. Bei diesem Lächeln würde jeder Mann schwach werden. Ihr Begleiter schien das zu befürchten und wollte sie wohl unter allen Umständen ständig unter Kontrolle haben. Mafalda rang mit sich. Sie hatte keine Lust auf Ärger mit der Äbtissin. »Wenn es Euer Wunsch ist«, presste sie hervor.

»Ja.« Bianca streckte ein Bein aus dem Wasser und strich mit dem Schwamm darüber. »Verratet Ihr mir Euren Namen?«

»Mafalda. Mafalda Monteferro.«

»Meinen wisst Ihr bereits und wie Ihr sicher bemerkt habt, stamme ich nicht aus der Toskana. Meine Heimat ist Venedig und dort habe ich Pietro kennengelernt. Woher stammt Ihr?«

»Ich bin in Florenz aufgewachsen. Es ist eine wundervolle Stadt.«

»Oh! Da wollen wir hin. Meine Schwiegereltern leben dort.«

Mafalda schwieg und betrachtete die tanzenden Staubkörner in dem sanften Lichtstrahl, der von oben einfiel, als wolle er auf die Vergänglichkeit hinweisen. Wie gern würde sie nochmals am Ufer des Arno sitzen und ihrem Vater bei der Arbeit zusehen. »Als Tochter eines Gerbers, der nur mit Mädchen gesegnet war, blieb nach der Heirat meiner ältesten Schwester für mich einzig der Weg ins Kloster«, erzählte sie. »Eine weitere Mitgift konnte mein Vater nicht aufbringen.«

Eine Weile blieb es still und nur das Plätschern des Wassers war zu hören. »Ihr teilt das Schicksal vieler Frauen«, bemerkte Bianca dann. »Wart Ihr mit der Entscheidung Eures Vaters einverstanden?«

Mafalda hatte den Eindruck, dass Biancas anfänglich aus Höflichkeit bekundetes Interesse echt war. Sie zögerte. Eigentlich wollte sie nicht zu viel preisgeben.

Aber sie hatte den Eindruck, dass Bianca wirklich an ihr interessiert und nicht nur neugierig war.

»Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich mich widersetzt hätte«, wich sie aus. »In der Verwandtschaft fand sich niemand, der mich wollte.« Das laut ausgesprochene Eingeständnis schmerzte.

Bianca verschwand mit dem Kopf unter Wasser. Prustend tauchte sie auf und es spritzte aus dem Zuber. Sie drückte sich das Wasser aus dem Haar. »Habt Ihr nie daran gedacht zu flüchten?«

»Schon, hätte ich mehr Mut … Aber auf der Straße oder mit lüsternen Männern will ich mein Leben nicht zubringen.« Mafalda wollte sich nie dem Schicksal ausliefern und in ständiger Angst leben.

»Ist es nicht widersinnig, dass Mädchen geboren werden, die dann keiner will? Man kommt ins Kloster. Wozu?, frage ich mich. Wir könnten genauso gut tot sein«, sagte Bianca.

Am liebsten hätte Mafalda ihr zugestimmt, unterließ es aber. Beschwichtigend sagte sie: »Wir stürzen doch sonst unsere Familien ins Unglück. In große Not, weil kein Geld da ist, uns zu verheiraten. Deshalb werden wir Bräute Christi. Wären wir vermögend, würde sich diese Frage erübrigen. Von Männern erwartet man dergleichen nicht. Sie werden nur freiwillig Geistliche.«

»Das ist nichts für mich«, rutschte es Bianca raus. »Um ein Haar wäre es mein eigenes Schicksal geworden. Wie schrecklich! An Verliebtsein gar nicht zu denken.«

»Um ein Haar?« Mafalda sah sie verwundert an. »Wie das? Ihr seid doch verheiratet.«

Bianca stockte. Ihr Gesicht glühte. »Ja, wisst Ihr, so einfach ist das alles nicht.«

Mafalda spürte, dass da mehr war. Warum sonst sollte eine verheiratete Frau verlegen werden?

»Ich stamme aus einer adligen Familie. Könnt Ihr Euch vorstellen, dass ich noch vor weniger als einem Jahr unbekümmert durchs Haus gestürmt bin, über den Marmorboden gerutscht und mit meinem kleinen Bruder Victor Verstecken gespielt habe? Nie habe ich einen Gedanken daran vergeudet, dass wieder ein neues Gemälde in der Eingangshalle oder in einem der Zimmer hing. Es gehört in meiner Familie zur Normalität, dass man sich mit Werken bedeutender Meister umgibt – oder dass Sessel mit dem neuesten Wollbrokat versehen werden. Erst jetzt weiß ich, wie schön unser Haus ist, jetzt, wo ich von zu Hause weg bin. Die Wände, müsst Ihr Euch vorstellen, sind mit Seide bespannt. Darüber hängen Seidenteppiche. Und auf dem Boden liegen Teppiche, die Vater extra aus dem Orient hatte kommen lassen. Er wusste, wie sehr ich es liebte, mit nackten Füßen darüberzulaufen.«

Sie schien mit ihren Gedanken weit weg zu sein. Mafalda versuchte, sich das Haus vorzustellen. »Euer Vater muss einen guten Geschmack haben.«

»Gut? Erlesen. Er liebt das Gepränge.« Bianca setzte sich gerade hin und reckte die Nase zur gekalkten Steindecke. »Nobile Bartolomeo Cappello«, sagte sie in einem süffisanten Ton und lachte. Dann schluckte sie trocken.

»Alles war gut, bis meine Befürchtung wahr wurde. Am Anfang habe ich gedacht, wenn ich so tue, als hätte ich es mir nur eingebildet, wäre mir nicht übel. Das muss nichts bedeuten, habe ich mir eingeredet. In meinem tiefsten Innern aber spürte ich die Wahrheit. Die entsetzliche Wahrheit. Da bekam ich Panik. Ich hatte das Gefühl, gleich würde alles auf mich einstürzen und mich erdrücken.« Bianca nahm Wasser und spritzte es sich ins Gesicht. Sie seufzte laut. »Es war fürchterlich, glaubt mir.«

Bianca japste nach Luft, als erlebe sie den Augenblick nochmals. Sie hob verzweifelt den Kopf. »Ich dachte, ich müsse verrückt werden.«

Mafalda nickte. »Warum freut Ihr Euch nicht? Ein Kind ist doch ein Geschenk Gottes.«

»Nicht für mich.«

»Was sagt denn Euer Mann?«

»Ich bin erst fünfzehn.«

»Das ist doch normal. Andere sind dreizehn.«

»Ich bin nicht verheiratet.«

Jetzt war es Mafalda, die nach Luft rang. »Aber Signore Pietro, also …«, stammelte sie. Er hatte doch frech behauptet, sie seien ein Ehepaar.

»Wir sind geflüchtet. Eigentlich wollten wir nur kurz weg, bis sich die Gemüter beruhigt haben, und dann heiraten.«

»Warum hat Euer Geliebter nicht sofort um Eure Hand angehalten? Wenn die Schwangerschaft noch in den Anfängen war, hätte die Öffentlichkeit wahrscheinlich nichts bemerkt.«

Bianca rollte die Augen. »Mein Vater weiß doch gar nichts von meiner Verbindung zu Pietro! Als Patrizier legt er größten Wert auf ein geordnetes Familienleben. Tante Clementina wird in Ohnmacht fallen. Seit dem Tod meiner Mutter erscheint sie fortwährend, um sich in meine Erziehung einzumischen.«

»Eure Mutter ist tot?«, fragte Mafalda. »Das tut mir leid.«

»Mir auch. Sie starb vor ein paar Jahren bei der Entbindung. Auch das Kind hat es nicht überlebt.« Biancas Stimme war zu einem Flüstern geworden.

Mafalda kauerte nachdenklich auf ihrem Stuhl. Dann fiel ihr ein, dass die Fremde noch nichts Näheres über ihren Begleiter erwähnt hatte. »Wie habt Ihr Pietro kennengelernt?«

»Unser Palazzo liegt, wie ich schon sagte, am Rio delle Beccarrie, einem Seitenarm des Canal Grande, da, wo in kostbare Seide gehüllte Damen mit aufwendigen Frisuren an den Palazzi vorbeischreiten.« Bianca machte mit der Hand eine ausladende Bewegung, wobei ihr die Seife aus der Hand glitt.

Während Mafalda sie vom Boden aufhob und ihr gab, fuhr Bianca fort: »Irgendwann fiel mir ein junger Mann auf, der zum Fenster hochsah. Als ich ihm kurz darauf zufällig begegnete, hat er mich einen Wimpernschlag zu lange angesehen. Es passierte das, vor dem man mich gewarnt hatte.« Sie unterbrach, weil Mafalda lachte.

»Sieh den Männern nicht in die Augen, du willst dich doch nicht feilbieten. Das kenn ich!«

Bianca nickte und fuhr fort. »Seitdem kreisten meine Gedanken immerzu um seine Augen. Schräg gegenüber, auf der anderen Uferseite, arbeitete und wohnte er. Er ist ein Sohn der Salviati, weißt du. Höchster Adel. Ständig habe ich am Fenster gestanden und rübergesehen. Andauernd hab ich überlegt, wie ich ihn noch mal treffen kann. Dann habe ich Schicksal gespielt. Bin dort entlanggeschlendert, heimlich natürlich, und als er mir tatsächlich begegnete, habe ich ein kleines Tuch fallen gelassen. Stellt Euch vor, es war genauso, wie ich es mir erträumt hatte!« Biancas Stimme klang begeistert. »Er hob es auf und wir kamen ins Gespräch.«

Bianca sah zu Mafalda und lächelte. »Ja, genauso hat es angefangen. Wir haben uns verliebt.« Sie kicherte plötzlich. »Und ein Plätzchen gefunden, wo wir uns trafen.«

»Und das hat niemand bemerkt?« Sie mussten sehr geschickt vorgegangen sein. Kein Mensch würde eine Fünfzehnjährige unbeaufsichtigt auf den Straßen herumlaufen lassen.

»Nur meine Kammerdienerin, Livia. Sie hat auch sofort entdeckt, dass etwas nicht mit mir stimmte. Ich sähe grün im Gesicht aus. Pietro wollte gleich heiraten, aber wenn man in Venedig eine Hochzeit in höchsten Kreisen vorbereitet, das dauert, sage ich Euch. Bis dahin hätte ich meinen Bauch nicht mehr verstecken können.«

Mafalda musterte die Fremde. Bestimmt wusste sie, wie schön sie war. Selbst hier im fahlen Licht hatte ihr blondes Haar zuvor geschimmert, als trage sie pures Gold auf dem Kopf. Doch wozu hatte es geführt? Hier war eine junge Frau wie sie, die offen über ihr Schicksal sprach – die geflohen war und sich einen Ehemann erdichten musste. Sie war nur zu bedauern.

»Wir wollen zurück, wenn sich der Ärger gelegt hat.« Bianca hatte sich aufgesetzt und lächelte Mafalda an. Sie hatte offensichtlich genug geredet. »Ich bewundere Euch, dass Ihr Euer Schicksal annehmt. Und Eurer Beschreibung nach ist Florenz tatsächlich eine schöne Stadt. Das hat Pietro auch behauptet.«

Hier taten sich ja Abgründe auf. Wie schrecklich. Mafalda riss sich aus ihren Gedanken. »Bestimmt ist Euer Badewasser abgekühlt. Verzeiht, dass ich unachtsam war.« Mafalda griff nach einem Kübel und goss nochmals heißes Wasser nach.

»Wartet!« Bianca hielt Mafalda am Handgelenk fest und sah sie wohlwollend an. »Danke für das Gespräch. Und für Euer Vertrauen. Ihr seid mutig, dass Ihr mit mir darüber sprecht. Es hat mir wieder Zuversicht gegeben. Seid unbesorgt, niemand wird von unserer Unterhaltung erfahren. Wir beide werden unsere Worte in unseren Herzen bewahren.«

Mafalda lächelte dankbar. »Ich werde Euch im Gebet begleiten. Möge Euch der Herr einen guten Ausgang und Frieden im Herzen schenken.«

Das Aroma der Kräuter hatte sich ebenso wie die Hitze im Baderaum ausgebreitet. Erst jetzt spürte Mafalda die Wärme und tupfte sich mit ihrem Schleier übers verschwitzte Gesicht.

Bianca erhob sich. Mafalda ging zum Holzbottich und half ihr beim Aussteigen. Als Mafalda sie mit einem Leintuch einhüllte, bemerkte Bianca, dass sich ihr Reisesack in einem der oberen Zimmer befand. »Wie dumm von mir«, lachte sie, »ich habe nichts Frisches dabei.«

Mafalda schmunzelte verständnisvoll und ging an ein Regal. Sie entnahm ein Kleid und reichte es ihr. Dabei fiel ihr Blick auf Biancas wohlgeformten Körper und ihren Bauch mit der kleinen Wölbung. Kein Wunder, dass bei Bianca ein Mann anfing zu träumen. Doch was daraus geworden war, hielt sie für alles andere als erstrebenswert.

»Das ist nicht meines.«

»Nehmt es. Es ist sauber. Ich brauche es nicht mehr.« Mafalda spürte große Zufriedenheit, als sie Biancas dankbaren Blick gewahrte. Jetzt hatte sie ihr einziges Kleid verschenkt, das sie bisher aufbewahrt hatte, in der Hoffnung, eines Tages wieder frei zu sein. Doch mit jedem weiteren Tag im Kloster schwand die Hoffnung wie ein Wetterleuchten, ein Flimmern, das am Horizont verging.

[Zum Inhaltsverzeichnis]

2

Venedig, Palazzo Cappello

»Das kann nicht wahr sein!« Die Stimme des Nobile donnerte durch den Raum. Er stand hinter seinem Schreibtisch und hielt einen Bogen Papier in der Hand, auf dem Bianca ihm eine rätselhafte Nachricht hinterlassen hatte. »Giacomo, du nimmst dir drei weitere Diener und machst dich sofort auf die Suche nach Bianca. Sie kann noch nicht weit sein. Fragt im Hafen nach und sucht alle möglichen Unterschlüpfe ab.«

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!