Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

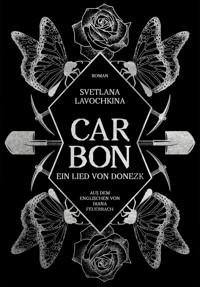

- Herausgeber: Voland & Quist

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Zaporoschje in der Ukraine, Ende der 1920er Jahre: Stalin will den Dnjepr-Staudamm bauen, Herzstück und Prestigeobjekt der sowjetischen Industrialisierung. Zum Bauleiter wird Chaim Katz ernannt, zur Propagandachefin seine Frau Darja, die sich nach ihrer glanzvollen Jugendzeit als Herzogin sehnt. Um ihrem Dasein wieder einen Sinn zu geben, plant die Ex-Herzogin inmitten der unheilvollen Atmosphäre von Verrat und drohenden Säuberungen einen Weihnachtsball. Lange können aber derartige konterrevolutionäre Aktivitäten nicht geheim bleiben – und Darja Katz muss dafür einen hohen Preis bezahlen. In »Die rote Herzogin« erzählt Svetlana Lavochkina die Vorgeschichte zu ihrem viel besprochenen Roman »Puschkins Erben«. Eine groteske Parabel über Megalomanie und Menschenverachtung und ein sprachgewaltiges und sinnlich pralles Portrait der Ukraine zu Zeiten des Roten Terrors. Nichts für Zartbesaitete oder Leute mit schwachen Nerven. Das Buch wurde 2013 mit dem Pariser Literaturpreis ausgezeichnet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 137

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Svetlana Lavochkina ist Autorin sowie Übersetzerin ukrainischer und russischer Lyrik. Geboren und aufgewachsen in der östlichen Ukraine, lebt sie heute mit ihrer Familie in Leipzig, wo sie als Lehrerin arbeitet. Lavochkina schreibt auf Englisch, ihre Texte wurden bisher in zahlreichen Zeitschriften und Anthologien in den USA und Großbritannien veröffentlicht. 2019 ist bei Voland & Quist ihr Roman »Puschkins Erben« erschienen.

Diana Feuerbach ist Autorin, Übersetzerin und Hörbuchregisseurin. Sie lebt in Leipzig. Die Absolventin des Deutschen Literaturinstituts hat in den USA studiert und gearbeitet. Mehrfach hat sie die Ukraine und Russland bereist und sich in eigenen Texten mit der postsowjetischen Welt beschäftigt, etwa in ihrem 2014 erschienenen Roman »Die Reise des Guy Nicholas Green« (Osburg Verlag). 2019 übertrug sie Svetlana Lavochkinas Roman »Puschkins Erben« für Voland & Quist ins Deutsche.

Zaporoschje in der Ukraine, Ende der 1920er-Jahre: Stalin will den Dnjepr-Staudamm bauen, Herzstück und Prestigeprojekt der sowjetischen Industrialisierung. Zum Bauleiter wird Chaim Katz ernannt, zur Propagandachefin seine Frau Darja, die sich nach ihrer glanzvollen Jugendzeit zurücksehnt. Um ihrem Dasein wieder einen Sinn zu geben, plant die Ex-Herzogin inmitten der unheilvollen Atmosphäre von Verrat und drohenden Säuberungen einen Weihnachtsball. Lange können aber derartige konterrevolutionäre Aktivitäten nicht geheim bleiben – und Darja Katz muss einen hohen Preis dafür bezahlen.

In dem Roman »Die rote Herzogin« erzählt Svetlana Lavochkina die Vorgeschichte zu ihrem viel besprochenen Roman »Puschkins Erben«. Eine groteske Parabel über Megalomanie und Menschenverachtung und ein sprachgewaltiges und sinnlich pralles Porträt der Ukraine zu Zeiten des Roten Terrors. Nichts für Zartbesaitete oder Leute mit schwachen Nerven. Das Buch wurde 2013 mit dem Pariser Literaturpreis ausgezeichnet.

Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen gefördert.

Das Zitat auf S. 29 stammt aus: »Oliver Twist« von Charles Dickens, London, 1838. Zitat aus Kapitel 51. Aus dem Englischen übertragen von Diana Feuerbach.

Das Zitat auf S. 116 stammt aus dem Gedicht »Das Leben fiel, ein Wetterblitz« (Januar 1925) von Ossip Mandelstam. Erschienen in: TRISTIA. Gedichte 1916–1925. Aus dem Russischen übertragen und herausgegeben von Ralph Dutli. Ammann Verlag, Zürich 1993, S. 195. © neu: S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main.

Originaltitel: Dam Duchess, Whiskey Tit, Vermont, USA

© Svetlana Lavochkina, 2018

Aus dem Englischen von Diana Feuerbach

Deutsche Erstausgabe

© Verlag Voland & Quist GmbH, Berlin und Dresden 2022

Lektorat: Hanne Reinhardt

Korrektorat: Kristina Wengorz

Umschlaggestaltung: HawaiiF3

Satz: Fred Uhde

Druck und Bindung: Balto Print, Vilnius

ISBN 978-3-86391-323-6eISBN 978-3-86391-325-0

www.voland-quist.de

VORWORT

Autoren sind Sappeure, die nach vergrabenen Bomben in Gedächtniserde suchen. Ihr Ziel ist dabei jedoch nicht, die gefundenen Bomben zu entschärfen, sondern sie in den Köpfen der Leser explodieren zu lassen.

Ausländische Autoren sind darüber hinaus Spione, die fremde Geschichten aus ihren Heimatländern schmuggeln, um sie als erweckende Vitaminbomben den müden westeuropäischen Lesern zu verabreichen. So kam ich als Spionin aus der Ostukraine – mitsamt meiner Geheimwaffe.

Neun Monate lang brütete ich über der »Roten Herzogin«. Gleichzeitig trug ich meinen Sohn aus. Der Erzeuger meines Sohnes ist mein Mann. Der Erzeuger der »Herzogin« bleibt anonym. Er war ein Bauarbeiter am berühmten Dnjepr-Damm, dessen Enkel sein privates Tagebuch ins Netz gestellt hat.

Als ich im Bett der Leipziger Uniklinik den letzten Satz des Manuskriptes fertig schrieb, war gerade meine Fruchtblase geplatzt.

Die Geburt meines Sohnes stellte die geschriebene »Geistestochter« völlig in den Schatten. Nicht nur, weil das, was saugt und schreit, realer ist. Damals dachte ich, die »Herzogin« wäre kein selbstständiges Wesen, sondern Teil eines Romans, an dem ich schon seit Jahren arbeitete. Bald wurde mir aber klar, dass die »Herzogin« innerhalb der großen figurenreichen Familiensaga nicht teamfähig sein würde, zu eigensinnig ist sie und zu brutal, und dazu hat sie weitere zwei Dutzend Charaktere im Schlepptau. Sie hätte den Roman gesprengt.

Also hat sich die »Herzogin« verselbstständigt – ist ein eigener Himmelskörper geworden, unabhängig von »Puschkins Erben«.

Immerhin sind beide diese Himmelskörper aus demselben Stoff gemacht und kreisen um dasselbe Zentrum – den ostukrainischen Ort Zaporoschje. Die Figuren sind mit denen des Romans blutsverwandt. Sie sind ihre Vorfahren, deren Schicksal es war, in Stalins Zeiten zu (über-)leben – ich denke nicht, dass ich selbst das geschafft hätte.

Das Tagebuch des Bauarbeiters erzählt eine andere Geschichte des Dammes als die offiziellen Berichte – wie eine Villa, durch die Hintertür betreten, sich unverblümt mit ihren dunklen Besenkammern zeigt und ein ganz anderes Bild abgibt, als wenn man über die gefegte Vordertreppe einmarschiert. Das Buch platzt von Extremen: Tod, Gewalt, Missbrauch. Einzelne Volksgruppen werden mit Wörtern betitelt, für die man heutzutage nicht nur schief angeguckt wird, sondern mit deren Gebrauch man sich zu Recht strafbar machen kann. So war es damals und nicht anders, und für viele Jahrzehnte sollte es so bleiben. In historischen Romanen muss man solche Dinge erzählen, nur so ergibt es Sinn, solche Bücher zu schreiben. Man stelle sich vor, Toni Morrison hätte in der berühmten Episode des sexuellen Sklavenmissbrauchs in »Menschenkind« geschrieben: »Willste Frühstück, Afroamerikaner?« Erst durch die geschichtliche (Zeit-) Lupe erlebt man sich selbst und seine Zeit in ihrer wirklichen Größe und Geschwindigkeit.

Autoren besitzen ihre Bücher noch weniger als Sappeure die von ihnen gefundenen Bomben. Sobald sie explodiert sind, beweinen die Autoren sie. Und nach unterschiedlich lang andauernder Trauer erliegen sie erneut der Suche und der Sucht zu schreiben.

Leipzig, November 2021

Für Pavel

Inhalt

VORWORT

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

1.

Josef Wissarionowitsch Stalin schwärmte für Wasserkraft. »Der Hydraulikmuskel der sowjetischen Industrie«, kritzelte er in sein Notizheft. Er bestellte den Mechaniker Katz und die besten Ingenieure Moskaus in sein Arbeitszimmer. Drei Mal sickerte das Wort »Zaporoschje« durch seinen grau gesprenkelten Schnauzbart.

»Aber wir haben weder die Technologie noch geeignete Arbeitskräfte, um den Dnjepr-Staudamm zu bauen«, flehten die besten Ingenieure im Chor, während ihre Blicke von ihren Schuhspitzen hoch zum Leninbild huschten, das genau über Häuptling Stalins Kopf hing.

»Und was denken Sie, Genosse Katz?« Josef Wissarionowitsch wandte sich an den Hauptmechaniker der Schießpulverfabrik, den ruhmreichen Revolutionär Chaim Katz.

Von allen Bolschewiken hatte dieser Katz den flammendsten Beitrag zur Abschaffung der alten Verhältnisse geleistet. Er hatte den Sprengstoffschmuggel für die Barrikadenkämpfe und für die Belagerung des Zarenpalastes organisiert.

»Ich bin nur ein einfacher Heizer«, sprach Katz, »und kenne mich mit Wasserkraft nicht aus. Aber ich weiß, dass unsere sowjetischen Arbeiter die besten der Welt sind. Sie sind es, die den Damm errichten müssen.«

»Sssehr gut, Genosse Katz«, sagte der Chef und zündete seine Pfeife an. »So ssoll es sein.«

Die besten Ingenieure Russlands wagten nicht, einander anzuschauen.

»Und wer ist der besste Staudamm-Ingenieur der Welt?«, fragte Stalin.

»Ein A-m-merikaner namens Hugh Winter«, antwortete der einstige Graf Alexandrow, Wirtschaftsminister unter dem letzten Zaren, und versuchte, dabei nicht zu stottern.

»Du ssagst es. Wir werden diesen Winter zu uns hertreideln, über den großen Ozean. Und ihr, ssogenannte Ingenieure, unfähige Schmeichler und Arschkriecher, kommt unter sein Kommando. Katz – du wirst Bauleiter. Pack deine Sachen, und wenn alles fertig ist, komme ich persönlich und schaue mir den Damm an.«

Chaim Katz wurde blass, und das erste graue Haar erglomm an seiner Schläfe.

»Ergebensten Dank, Genosse Stalin, für Ihr kommunistisches Vertrauen in mich«, sagte er.

Die Ingenieure, die stocksteif an der Wand lehnten, klopften in Gedanken auf das Eichenholz der Paneele. Wie das Schicksal so spielte! Zufällig, unberechenbar … Diesen Katz wären sie los. Falls bei dem Projekt einer den Kopf verlieren würde, dann war es dieser Emporkömmling.

»Übrigens, Katz«, ergänzte der Chef und erhob sich vom Schreibtisch: »Vergiss nicht, dein fesches Frauchen mitzunehmen. Es wird höchste Zeit, dass sie ihrer neu erstandenen Heimat nützlich wird.« Josef Wissarionowitsch Stalin lächelte mit all seinen pockigen Furchen und beendete die Besprechung.

Nur noch Stunden sind es, bis die Schienenstränge sich treffen, bereit zum Transport endloser Schotterwaggons für den größten Wasserfresser im Arbeiterstaat. Glänzend und stramm rattern die Muskelgetriebe. In den zifferblättrigen Brustkästen klicken die Knochenrädchen. In Hämmer mündende Männerarme rotieren wild um die Schulterachsen, schlagen im Sekundentakt Bolzen in die eiserne Trasse. Aus den Steinbrüchen spritzen Schotterfontänen zum Himmel. Arbeitermienen erstarren in frenetischem Grinsen.

Frauen kneten den Beton mit ihren Füßen. Aus der myopischen Sonne fahren Stahleimer auf sie herab, schöpfen den grauen Brei, heben ihn auf Septemberstrahlen empor und schaukeln ihn durch die Luft, bis sie ihn wieder ausspeien über riesigen Schalungen für Fundamente, Überläufe und Pfeiler. Zwei-, dreimal pro Schicht trägt man einen Arbeiter fort, von Kopf bis Fuß bedeckt mit einem Sack, der Brustkorb zerquetscht von einem Granitblock. Alle zwei Wochen taucht ein ertrunkener Vermesser im Fluss auf. Über Verschwundene munkelt man, dass sie von einem Betonschwall erfasst wurden und nun auf ewig begraben liegen im Damm.

Entlang der Ufer stehen Eichen, wacklige Weiden, tröpfelnde Linden, die längst den Überblick verloren haben über all die Eroberer der Steppe ringsum: Weiße Armee oder Rote, linke Sozialisten, Machno-Banden oder Partisanen. Nur das winzige, wenn auch unangenehme Weilchen von fünf Jahresringen hat der Bürgerkrieg gedauert. Das langsam wachsende Holz bezeugt noch kaum, dass er vorbei ist und die politische Macht nun vorerst unwiderruflich den Bolschewiken gehört. Zur Herbst-Tagundnachtgleiche des Jahres 1929 bestechen die Bäume die Flussufer mit ihrem Goldlaub, wie um sich freizukaufen von allen Blutbädern der Zukunft.

Dem Bürgerkrieg ist auf dem Fuße ein Bauboom gefolgt. Das zerfetzte Land wird mit Stromkabeln wieder zusammengeflickt, mit Stahl zusammengeschweißt, mit Beton geknebelt. Zaporoschje liegt genau in der Mitte zwischen der Hauptstadt Moskau und Odessa am Schwarzen Meer. Die zwei Arschbacken der Stadt werden vom wilden Dnjepr geteilt. Dieses Kaff hat nun plötzlich Hoffnung, zur drittgrößten Stadt des neuen Reiches zu werden.

2.

Ein Reporter aus Moskau richtet seine Kodak auf die Arbeiter.

»Fröhlicher, fröhlicher! Singt unser Dnjepr-Lied!«, drängt Darja Katz, die Ex-Herzogin Woronchina. Ihr hageres Profil wird zum Basrelief an der Mauer aus kostbarem rosa Tuffstein: die künftige Maschinenhalle, ein Wunder der konstruktivistischen Avantgarde. Darjas kurz geschnittenes Haar, erdbeerblond, verschmilzt mit dem Stein zu einer riesigen Löwenmähne.

Zum Dnjepr sprach der Mensch:

Ich fang dich ein mit einem Damm

dass deine Flut, das wilde Ross,

mir dienstbar wird, Fabriken heizt,

mein Haus erhellt, die Züge jagt

zum Schwarzen Meer.

Gehorsam wimmern die Arbeiter das Lied, doch der Fluss verschlingt ihre Worte mit seinem Gebell. Er hat Schaum ums Maul wie eine läufige Wolfshündin im Zwinger ihres Vaters.

Die Verse hat Darja persönlich verfasst. Sie hat sogar die Melodie komponiert, bevor sie den Brigaden das Lied an langen Gewerkschaftsabenden eintrichterte, flankiert von bewaffneten Posten.

Es ist ihre Pflicht als Oberste Direktorin für Personalfragen und Propaganda am Dnjepr-Staudamm, auf der Baustelle für gute Stimmung zu sorgen, indem sie schwungvolle Losungen und Lieder dichtet, die zur Arbeit gesungen werden. Auch das Dolmetschen zwischen dem Obersten Bauleiter und dem weltbesten Ingenieur von Staudämmen zählt zu ihren Aufgaben.

Als sie die Baustelle zum ersten Mal besichtigten, ihre zwei alten Lederkoffer noch unausgepackt, hatte Darjas Ehemann einen Werkzeugkasten geöffnet.

»Das hier, Darja, ist ein Meißel. Er wird in Holz getrieben, um es zu spalten. Das hier sind Schraubenschlüssel. Wir brauchen sie, um bei drehbaren Elementen ein Anzugsmoment zu erzeugen – üblicherweise bei Schrauben, Muttern und Bolzen.«

»Katz schraubt wie ein Spatz und ödet mich an, ratzfatz«, spottete sie feierlich.

In Wahrheit liebt Darja Details. Würde es sich um die winzigste Kleinigkeit an einem Kleid handeln, zum Beispiel um eine Rüsche, einen Brustabnäher, eine Krause oder einen Saum, so wüsste sie deren Bezeichnung gleichermaßen akkurat auf Russisch, Englisch und Französisch. Sie könnte auch haarfein unterscheiden zwischen persischer und chinesischer Seide, peruanischer und englischer Wolle. Ginge es anstatt um Mode um Poesie oder Prosa, so wäre sie fähig, feinsten Stilnuancen nachzuspüren, frei schweifend zwischen drei Literaturen. Die Erinnerung an Texte erzeugt liebliche Aromen auf ihrer Zunge. Selbst die Propaganda-Poeme, die sie ersinnt, um am Leben zu bleiben, machen ihr Spaß.

Außerdem weiß sie, wie sie mit dem vorhandenen Angebot an genießbarer Manneskraft umgehen muss. Als sie den weltbesten Staudamm-Ingenieur vom Bahnhof abholte, erwärmte sich ihr Inneres auf ein wohliges Köcheln. Nach nur zweiminütigem Plaudern spürte sie, dass Mister Winter, die Zwischenstufen überspringend, bereits brodelte.

Tags darauf in seinem Bungalow versuchte Hugh Winter, Darja aus ihrem postkoitalen Schläfchen zu schmeicheln, indem er eine kraftvolle Rede über Hydraulik hielt, vollgepumpt mit fremdartigem Vokabular.

»Nahe am Staumauergrund, Darja, erfolgt die Wasseraufnahme. Die Schwerkraft sorgt dafür, dass es durch die Druckrohrleitung im Innern des Damms fällt. Am Ende der Druckrohrleitung befindet sich ein Turbinenpropeller, der von der Bewegung des Wassers gedreht wird. Die Turbinenwelle reicht bis hoch zum Generator, der den Strom produziert.«

Selbst hellwach wäre Darja nicht in der Lage, einen Generator von einer Turbine zu unterscheiden. Die Abläufe auf der Großen Baustelle wabern als abstrakter Dunst in ihrem Kopf, mit Tagesparolen ohne Bezug zur Realität: Felsabtrag, Mörtelvorhang, Ausschachtung … Für die Ex-Herzogin ist der Dnjepr-Damm nur ein riesiges Stachelschwein aus Stahl und Beton.

Vor der Revolution waren die Turbinen der Liebe und die Rotoren der Leidenschaft Darjas Spezialgebiet. Auf dem Silvesterball des letzten Zaren hatte sich der Perlensaal zu Strauss und Chopin gedreht. Rubine glitzerten auf rosa Seide und Saphire auf blauem Brokat, Kronleuchter klimperten mit kristallenen Eiszapfen. Ringsum schwirrten Diademe, Tiaras, Ohrringe, Armkettchen. Ungeübten fielen die Augen aus, es sei denn, sie entdeckten einen Strohhalm, an den sie sich klammern konnten, einen goldenen Strohhalm, der nicht unterging in diesem stürmischen Ball. »Wer ist dieses Wunder?« – »Darja, die Debütantin!« Und sämtliche Herren waren bereit, sich für einen einzigen Walzer, für das Streifen einer Locke über ihre Schulterstücke, zu Darjas Füßen zu werfen: die Mitglieder der diplomatischen Korps von Brasilien bis Norwegen, die Offiziere vom Leutnant bis zum General, die Höflinge vom Zeremonienmeister bis zum Schuhputzer.

Die Ex-Herzogin war nach ihrer Großmutter benannt, die der Dichterfürst Alexander Sergejewitsch Puschkin heiß geliebt hatte. Poesie war auch Darja nicht fremd – 1913 druckte die symbolistische Literaturzeitschrift Lilie des Nordens drei ihrer Gedichte, was Darja eher der Grazie ihrer um das Hinterteil des Redakteurs geschlungenen Efeubeine verdankte als der Eleganz ihrer Versfüße.

Ihre Ex-Exzellenz überwacht die Arbeiter, wie ihre Ahnen die Leibeigenen auf den Feldern überwachten: als gehörten ihr all diese Leute und wären bereit, sich bis zur Erde vor ihr zu verneigen. Für jeden von ihnen hat sie eine Akte in ihrem Personalleiterschrank. Die meisten Arbeitskräfte sind jungfräulich proletarischer Abstammung, doch Darja weiß genau, auf wen das nicht zutrifft. Frühere Gendarmen des Zaren, Priester, Beamte, Offiziere der Weißen Armee – ihre verräterischen Dossiers sind in den hinteren Regalreihen versteckt. Alles in allem verwaltet Darja die Personalunterlagen in kunstvoll-mutwilliger Unordnung.

Die Arbeitermeute verströmt eine animalische Kraft. Es ist dieselbe Kraft, die vor einem Jahrzehnt den letzten Zaren ermordet und Darja mit dem Mechaniker Katz verheiratet hat, einem manischen Bolschewiken und Juden. Die russische Rangtabelle wurde gelöscht, und mit ihr wurde der Reichtum an Hoheiten und Exzellenzen durch das gebellte »Genosse!« ersetzt. Hier steht sie nun, Genossin Katz anstelle von Euer Hoheit, in sehr gutem Zustand, das heißt, lebendig, anders als ihre Freundinnen, die einstigen Hofdamen der Zarin. Ihr Gatte, momentaner Günstling des Großen Steuermanns Stalin, beschützt sie mit seinem Bücklingsrücken.

Frei von hinderlichen Särgen würden sich der verstorbene Herzog und seine Gattin, Einschusslöcher im Nacken, in ihrer Schlucht nahe eines Moskauer Vorortes umdrehen, könnten sie ihren jüdischen Schwiegersohn sehen, der noch nie in seinem Leben eine Gabel benutzt hat, und ihre einzige Enkelin, die ihre Popel isst und – weitaus tragischer – kein Wort Englisch oder Französisch spricht. Weil Darja nicht weiß, wie man ohne eine Armee von Ammen und Gouvernanten ein Kind großzieht, wächst ihre Tochter als Straßenbalg auf. Schmutzig und ungekämmt hüpft die kleine Manja über die Baustelle und versteckt sich im Steinbruch. Sie flicht Zugpferden die Mähnen und tobt mit Arbeiterkindern durch die Baracken. Ihre Hintern wund von den Schlägen der Mütter, hatten die Lagerkinder schnell aufgehört, die Tochter der Personalchefin und des Bauleiters zu triezen. In der Tat erwies sich Manja als robuste Spielkameradin und vorzügliche Diebin von Lebensmitteln.

Die letzten Nägel werden ins Eisen geschlagen, die Schienen treffen sich. Klirrende Hämmer, gefolgt von freudigen Arbeiterschreien, quälen Darja mit höllischen Schwingungen. Ihr Baumwollkleid reizt ihre Haut mit seinen billigen Fasern. Die neue Mode macht Ankleidedamen überflüssig, und ohnehin hat Darja längst gelernt, ohne Dienerschaft auszukommen. Sie hat sich an Blechbesteck gewöhnt, an schlechtes Essen, sogar an die Flüche, die sie rund um die Uhr hört.