4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Wenn Menschen ihre Angst verlieren, können sie Unglaubliches bewegen

Sie sind jung, sie sind frech, sie verweigern sich dem System und fordern den Staat heraus. Sie wollen sich nicht mehr anpassen. Sie wohnen gemeinsam in Abrisshäusern, planen in langen Nächten am See ihre nächsten Aktionen, drucken heimlich Flugblätter, feiern in ihrer illegalen Nachtbar, bis der Morgen anbricht, und demonstrieren am Tag in der ersten Reihe. Sie werden verfolgt, aber mit jeder neuen Aktion verlieren sie ein Stückchen mehr Angst und die Diktatur an Kraft. Deutschland erlebt von Leipzig aus zum ersten Mal in der Geschichte eine gelungene Revolution.

Die wahre Geschichte einer ungewöhnlichen Gruppe junger Leute, die einen Kampf führen, den andere für aussichtslos halten. Und die spannend zu lesende Nahaufnahme eines wichtigen Augenblicks der deutschen Geschichte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 589

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Zum Text

Sie sind jung, sie sind frech, sie verweigern sich dem System und fordern den Staat heraus. Sie wollen sich nicht mehr anpassen. Sie wohnen gemeinsam in Abrisshäusern, planen in langen Nächten am See ihre nächsten Aktionen, drucken heimlich Flugblätter, feiern in ihrer illegalen Nachtbar, bis der Morgen anbricht, und demonstrieren am Tag in der ersten Reihe. Sie werden verfolgt, aber mit jeder neuen Aktion verlieren sie an Angst und die Diktatur an Kraft. Deutschland erlebt von Leipzig aus zum ersten Mal in der Geschichte eine gelungene Revolution.

Peter Wensierski erzählt in einer spannenden Nahaufnahme die wahre Geschichte einer ungewöhnlichen Gruppe junger Leute, die einen Kampf führen, den andere für aussichtslos halten.

Ein inspirierendes Buch über die Kraft jedes Einzelnen.

Roland Jahn, Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen

Zum Autor

Peter Wensierski, geboren 1954 im Ruhrgebiet, begann seine Arbeit als Journalist 1979 mit Berichten und Reportagen aus der DDR. Er war damals der jüngste westliche Reisekorrespondent. Als Dokumentarfilmer, Reporter und Buchautor berichtete er über die aufkommende Oppositionsbewegung, ab 1986 für das ARD-Fernsehmagazin Kontraste. Seit 1993 arbeitet er beim SPIEGEL im Deutschlandressort. Mit dem Buch Schläge im Namen des Herrn eröffnete er 2006 die Debatte über Missbräuche in der Heimerziehung. Sein 2014 erschienenes Buch Die verbotene Reise über eine ungewöhnliche Flucht aus der DDR wurde ein Bestseller.

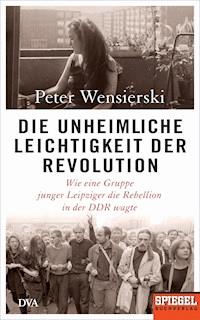

Peter Wensierski

Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution

Wie eine Gruppe junger Leipziger die Rebellion in der DDR wagte

Deutsche Verlags-Anstalt

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesond ere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Porträts 1 und Porträts 2 © privat, mit Ausnahme von: Carola Bornschlegel © Armin Wiech/Archiv Bürgerbewegung; Jochen Lässig © Martin Jehnichen/Archiv Bürgerbewegung Leipzig; Rainer Müller und Thomas Rudolph © Ansgar Vössing; Siggi Schefke © Aram Radomski; Uwe Schwab © Christoph Motzer/Archiv Bürgerbewegung Leipzig

1. Auflage

Copyright © 2017 Deutsche Verlags-Anstalt, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München,

und SPIEGEL-Verlag, Hamburg, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg

Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Foto Umschlagvorderseite oben: Gesine Oltmanns, 1988, © Anita Unger; unten: Demonstration am 4. 9. 1989 v. r. Carola Bornschlegel, Udo Hartmann, Uwe Schwabe, Christian Dietrich, Thorsten Beinhoff, Gesine Oltmanns, Katrin Hattenhauer, © Armin Wiech/Archiv Bürgerbewegung Leipzig; Umschlagrückseite: Gesine Oltmanns und Katrin Hattenhauer auf der Demonstration am 4. 9. 1989, © Armin Wiech/Archiv Bürgerbewegung Leipzig

Karte: Peter Palm, Berlin

Typografie: DVA/Andrea Mogwitz

Satz und Bildbearbeitung: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

Gesetzt aus der Berling Nova

ISBN 978-3-641-20039-8V002

www.dva.de

Inhalt

Vorbemerkung

Prolog

Polka im Schweitzer-Haus

Die Stadt, die Gruppen und das Friedensgebet

Ein Abend am See

Ein Haus im Leipziger Osten

Frühstück im Plattenbau

Der Marsch an der Pleiße

Der lange Sommer 88

Der kurze Brief zum langen Streit

Handeln und beten

Die Eroberung der Stadt

Herzklopfen

Luftballons und Zigaretten

Ein gebrauchter Weihnachtsbaum

Die Januarnacht

Der Morgen danach

Das Netzwerk

Der Sprung auf die Mauer

Nachspiel

Februarschnee

Ein neuer Plan

Swing-Musik zum Wahlbetrug

Der Sommer der Revolution

Freiheit und Musik

Schall und Rauch

Die Macht der Straße

Jetzt liegt es an uns

Wie es für sie weiterging

Über die Entstehung dieses Buches

Dank

Anhang

Glossar

Chronik 1987 bis 1990

Bildteil

Vorbemerkung

Dieses Buch erzählt die wahre Geschichte einer Gruppe junger Leute, die Ende der achtziger Jahre in Leipzig lebten.

Alle authentischen Äußerungen jener Zeit sind kursiv wiedergegeben. Sie entstammen in gekürzter Form damaligen Tonbandmitschnitten, Abhör- und sonstigen Protokollen, Originaltexten, Briefen, Vermerken, Zetteln oder Tagebüchern bis hin zu Schulaufsätzen. Rekonstruierte wörtliche Rede steht in normalen »Anführungszeichen«. Mit einem Stern* versehen sind Eigennamen und Begriffe, die in einem Glossar am Ende des Buches erklärt werden. Dort findet sich überdies eine Chronik der Ereignisse von 1987 bis 1990.

Eines Tages müssen wir alle sterben.

Aber an allen anderen Tagen nicht!

Prolog

Mariannenstraße 46

Frank ging an den Mülltonnen vorbei auf die Sonnenblumen zu, die Katti vor der Backsteinmauer am Ende des Hofes ausgesät hatte. Ihre gelben Köpfe leuchteten in der Dämmerung noch viel stärker als am Tag. Im Frühjahr hatte sie schnell noch Samenkörner in ihre Taschen gestopft, bevor sie gemeinsam in die Stadt zogen. Frank erinnerte sich gut daran. Mitten im Gespräch war Katti manchmal auf der Straße stehen geblieben, weil sie einen passenden Ort entdeckt hatte. Sie hatte die Körner dann ganz nebenbei verstreut, auf Trümmergrundstücken oder rund um Gaslaternen. Sie hatte dabei gelacht und gesagt, sie wisse gar nicht so genau, was da am Ende einmal herauskomme.

Heute war Frank wieder mit ihr in der Stadt unterwegs gewesen. Sie fanden einige der Stellen wieder, an denen sie im Frühjahr die Blumen gesät hatten. Es war spät geworden, als sie in ihr Viertel zurückkehrten. In den dicht bebauten Straßen hinter dem Bahnhof, im Leipziger Osten, wo sie lebten, blieb es an diesem Abend noch lange warm.

Im Hof, den Katti und Frank nun im Dämmerlicht betraten, stand der von ihm aus alten Dielenbrettern zusammengezimmerte Tisch. Um ihn herum saßen Rainer und Uwe, die heftig aufeinander einredeten, Anita, Gesine, Kathrin, Anke, Conny, Rico, Micha und Jochen, dessen Gitarre neben ihm lag.

Ein Fenster zur Wohnung im Erdgeschoss stand offen. Christian, der neue Freund von Gesine, saß dort und ließ seine Beine in den Hof baumeln. Aus einem alten Kofferradio kam Musik.

In einem Stockwerk darüber brannte Licht. Dort oben bewegte sich ein Schatten an der Wand auf das Fenster zu und öffnete es. Eine alte Frau schaute herunter. Es war Oma Läppchen.

Frank zögerte, einen kleinen Moment nur, bevor er auf die anderen zuging. Uwe reichte ihm ein Glas, und Rainer schenkte ihm ein. Ganz voll, genau bis an den Rand. Gesine und Kathrin lachten und wollten auch mehr vom Wein. Jochen nahm die Gitarre zur Hand.

Es versprach, eine lange Nacht zu werden.

Draußen vor dem Haus, auf der anderen Straßenseite, saßen seit dem Nachmittag zwei Männer in einem grauen Wartburg und beobachteten alles.

Bis zum nächsten Morgen ist noch viel Zeit, dachte Frank. Sie waren jetzt alle zusammen. Ich muss nicht wissen, was morgen passiert.

Polka im Schweitzer-Haus

Frühjahr 1988

Der junge Mann auf dem Fahrrad fuhr langsam die Straße entlang, eine Hand am Lenker, in der anderen ein Buch, in dem er seelenruhig las und von dem er nur ab und zu aufschaute.

Anita blieb stehen. Statt die Straße zu überqueren, sah sie ihm von der Bordsteinkante aus nach. Das Ampelmännchen zeigte schon längst grün für sie. Er war einfach bei Rot über die Kreuzung gefahren.

Da ertönte die Sirene eines Funkstreifenwagens. Der langgezogene Jaulton war laut und nah. Der Radfahrer begriff sofort, klappte sein Buch zu und trat in die Pedale.

Der Lada der Leipziger Volkspolizei näherte sich bedrohlich schnell. Der Radler strengte sich an, dabei musste er auch noch Schlaglöchern und den Schienen der Straßenbahn ausweichen. Anita fand, das Ende der kurzen Flucht war abzusehen.

Allerdings gab es da noch diese kleine Seitenstraße, Durchfahrt verboten, Einbahnstraße. Mit einem rasanten Schwenk bog der Flüchtende im letzten Moment dort ein. Zum Erstaunen Anitas wagten es die beiden Volkspolizisten nicht, ihm entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung zu folgen. Sie stoppten ihren Wagen, schalteten das Signalhorn ab und schauten ihm nur noch hinterher. Anita setzte ihren Weg fort, aber der Kerl auf dem Rad ging ihr weiter durch den Kopf. Den will ich kennenlernen, dachte sie.

Anita wollte an diesem Morgen ihre Freundin Gesine besuchen, doch die war nicht da. Sie setzte sich ins Treppenhaus, steckte sich eine Zigarette an und wartete eine Weile. Es war still im Haus, im Hintergrund war nur ab und zu das Quietschen einer Straßenbahn zu hören.

Ihre Freundin erschien nicht. Sie hatte vor, Gesine zu einer gemeinsamen Tramptour im nächsten Sommer zu überreden. Im vergangenen Jahr war Anita alleine unterwegs gewesen, das hatte ihr nicht gefallen. Kein Solo-, aber auch kein Meutenurlaub mehr, hatte sie sich in Budapest geschworen. Sie saß da und träumte davon, gemeinsam mit ihrer besten Freundin durch die Lande zu ziehen.

Nach der dritten Alten Juwel* gab sie das Warten auf, machte sich auf den Rückweg durch die Stadt und beschloss, zum Täubchenweg zu gehen. Dort lag das Albert-Schweitzer-Haus, ein Pflegeheim, in dem sie lange Zeit gearbeitet hatte. Sie könnte dort endlich ein paar liegen gebliebene Sachen abholen.

Es war ein weiter Fußweg, aber die niedrig stehende Frühjahrssonne schien hell und wärmte schon. Ihr gleißendes Licht warf schwarze Schatten und gab den Häusern in den Straßen der Stadt klare und scharfe Konturen. Anita lief auf ihrem Weg durch den Leipziger Osten an verfallenen Gebäuden vorbei, schaute aber kaum noch hin, denn so war es schon seit Jahren, auch in anderen Teilen der Stadt. Ganze Häuserzeilen waren unbewohnt, die Fensterscheiben eingeworfen, der Bürgersteig gesperrt oder mit Brettergerüsten gegen herunterfallende Mauerteile und Dachziegel geschützt. Immer wieder große Brachen, Reste von Kellern, über denen einmal Häuser gestanden hatten, Trümmer von abgerissenen Gebäuden, vor kurzem erst zusammengeschobene Haufen, aus denen schwarze Holzbalken in die Luft ragten.

Im Täubchenweg stand Anita schließlich vor ihrer alten Arbeitsstelle. Das kirchliche Pflegeheim war ein mehrstöckiger, recht gut erhaltener Bau. Im Hof lag ein Kindergarten, daneben eine Polizeistation. Altersheime der Kirche hatten zwar einen besseren Ruf als staatliche Einrichtungen, doch selbst hier waren die Menschen in Zimmern mit bis zu 15 Betten untergebracht. Für persönliche Dinge und so etwas wie Privatsphäre war da kaum Platz. Jeder der Bewohner besaß nur noch das Bett und einen kleinen Nachttisch.

Anita betrat das Gebäude. Es roch muffig. Sie hielt kurz inne. War das etwa Musik? Sie ging weiter, eine Treppe hoch. Die Musik wurde lauter. Auf der obersten Stufe angekommen, konnte sie bis zum Ende des Ganges schauen. Zwischen Schlafsaaltür und Flur drehte sich ein junger Pfleger mit weißer Hose und Jacke schwungvoll zu Polkamusik mit einer der alten Frauen. Die grauhaarige Dame kicherte und gluckste vor Vergnügen. Ihr weißes, dünnes Nachthemd wehte weit um sie herum.

Anita lächelte. Sie erinnerte sich an die Momente von Freude, die es auch während ihrer Arbeit hier immer wieder gegeben hatte. Dann stutze sie. Moment mal, dachte sie, das ist doch … Es war der Radfahrer, den sie am Morgen auf der Flucht vor der Volkspolizei gesehen hatte.

Wenig später saßen sie zusammen im karg eingerichteten Pausenraum mit der Polstergarnitur aus braunem Cord, vergilbten Vorhängen am Fenster und einer leeren Schrankwand. Sie tauschten sich über ihre Erlebnisse bei der Arbeit im Albert-Schweitzer-Haus aus. Uwe erzählte von der alten Frau Reiter, die immer nur dieselbe Zeitung mit Bildern von Blumen und anderen Pflanzen las. »Wenn ich neben dem Bett der 93-Jährigen stand, zeigte sie mit dem Finger auf ein Bild und sagte: ›Die will ich kaufen, wenn ich wieder einen Garten hab!‹«

Obwohl es traurig war, mussten beide lachen.

Uwe erzählte Anita von Frau Süß, der er jeden Abend ein Gutenachtküsschen geben musste, von Frau Meier, zu der er sagte, komm, wir gehen jetzt ins Bett, und sie antwortete, das habe ich noch nie mit einem fremden Mann gemacht, von Margot, der Behinderten, die mehrere Gebisse vertauschte, so dass die Frauen im Saal alle Gebisse durchprobieren mussten, bis jede wieder ihr eigenes hatte. Uwe, der mit seinen 25 Jahren kaum noch Haare auf dem Kopf trug, schilderte, wie fröhlich und eitel es im Saal beim Haareschneiden zugehen konnte, dabei verpasste er doch den Frauen meist nur einen »Rupper«, einen Kurzhaarschnitt mit dem Rasierer.

Er wurde ernst, als Anita von einer Frau berichtete, die sie immer vorsichtig gefüttert hatte, weil sie nicht mehr richtig schlucken konnte.

»Als ich freihatte, ist sie erstickt.«

Anita hatte oft ganz allein Nachtwache gehabt, und es war für sie schwer zu ertragen gewesen, wenn jemand im Sterben lag in einem Zimmer mit fünfzehn anderen.

Das hatte Uwe auch schon öfter miterlebt. »Ich muss hier manchmal einfach Blödsinn machen«, sagte er, »sonst kann man das alles gar nicht aushalten.«

Während er weiterredete, sah ihn Anita lange an. Es hatte etwas Warmherziges, wie er über die alten Frauen hier sprach. Das gefiel ihr. Da hatte jemand Freude am Leben und war an Menschen interessiert. Der allgegenwärtige Frust machte ihm offenbar nicht viel aus.

»Habt ihr damals auch, wenn es keine Windeln gab, im Keller selbst welche aus Zellstoff und Baumwolltüchern zusammengelegt?«, wollte Uwe wissen.

Anita nickte: »Na klar, immer wieder. Wir haben viel improvisiert, darin waren wir ziemlich gut. Trotz allem hab ich hier sehr gern gearbeitet.« Besonders gut gefallen hatte ihr, dass die meisten Alten so lebendige Geschichten aus der Zeit des Weltkriegs, aus den Aufbaujahren und vom Mauerbau erzählen konnten. »Ich habe viel über Leipzig erfahren.« Anita hatte das Schweitzer-Haus verlassen und bei der Kirche eine Ausbildung als Sozialarbeiterin begonnen.

Was ihm immer wehtue, sagte Uwe, seien die Kurzbesuche von Verwandten, die nur kämen, um die Renten der bettlägerigen Frauen abzuholen.

Nach einer Weile erschien Uwes Freund Frank, der in einer anderen Abteilung arbeitete. Er ließ sich mit einem Seufzer auf das Cordsofa fallen. Im Erdgeschoss hatten Kinder aus dem Kindergarten zur Unterhaltung der Alten gesungen. Frank musste deshalb einige seiner Frauen drei Stockwerke erst hinunter- und danach wieder hinauftragen. Einen Lift gab es nicht. Er war geschafft.

Uwe fragte ihn, ob Anke das Vorsingen organisiert habe. Er wusste, Frank interessierte sich für Anke. Sie war mit zwanzig Jahren eine der jüngsten und hübschesten Mitarbeiterinnen des Kindergartens im Hof. Anke hatte erst gestern mit Uwe und Frank zusammengesessen und von ihrem Elternabend berichtet, den sie zum Thema »Umweltschutz mit Kindern« veranstaltet hatte.

Ja, sie sei dabei gewesen, beantwortete Frank Uwes Frage. Aber im Moment war er mehr interessiert an der Frau in der flattrigen Hippiekleidung, die er nicht kannte. Als er erfuhr, dass Anita hier früher einmal gearbeitet hatte, kam Frank schnell auf das Regiment zu sprechen, das die alten Diakonissen im Hause führten.

»Für die sind doch Leute wie wir exotisch.«

Anita gab ihm recht. Frank und Uwe waren eher zufällig in dem christlichen Pflegeheim gelandet, weil sie irgendeinen Job brauchten, der sie vor Ärger mit den Behörden schützte. Solcher Ärger war unausweichlich für Jugendliche, die wie sie keine Chance auf eine übliche Berufskarriere hatten, nachdem ihnen bereits als Schülern das Abitur und erst recht ein Studium verwehrt worden war. Wer jedoch nicht arbeitete und damit nicht am Aufbau des Sozialismus teilnahm, konnte wegen asozialen Verhaltens* belangt werden. Viele Gleichaltrige landeten deswegen in Jugendwerkhöfen*.

»Wisst ihr, wie ich hier ins Schweitzer-Haus gekommen bin?«, fragte Uwe. »Ich bin beim Friedensgebet in der Nikolaikirche nach vorn gegangen und habe in meiner Fürbitte einen zivilen Ersatzdienst gefordert. Danach sprach mich eine Diakonisse an und meinte: ›Wieso reden Sie eigentlich immer nur davon? Sie könnten doch jetzt schon aktiv werden und bei uns im Pflegeheim arbeiten. Wir suchen junge kräftige Männer.‹ Sie gab mir eine Telefonnummer, ich rief an, ging hin, und seitdem arbeite ich hier.«

Frank meinte, ihm gehe das fromme Getue auf den Wecker. Immer wieder hätten sie Diskussionen mit den Diakonissen, die ihren Widerstandsgeist nicht verstünden.

»Sie finden sich damit ab, dass alles von Gott vorbestimmt sei, und hoffen darauf, dass er irgendwann ihre Gebete erhört.«

Er sah Anita an.

»Wir halten immer dagegen, dass wir selbst es sind, die etwas verändern müssen, und dass es keiner für uns machen wird. Auch ihr Jesus hat gegen Ungerechtigkeit gekämpft und nicht gewartet, dass es ein anderer für ihn erledigt.« Für ihn reiche es nicht, beim Friedensgebet in der Nikolaikirche nur eine Fürbitte auszusprechen. Was man als Anliegen vortrage, müsse man schon selbst mit Leben erfüllen. Für einen zivilen Ersatzdienst beten sei das eine, aber Veränderung gebe es nur durch Handeln. Wenn endlich junge Leute, statt zur Armee zu gehen, einen Ersatzdienst in Alten- und Pflegeheimen machen könnten, sähe die Lage in Häusern wie diesem doch ganz anders aus.

Leute wie sie, setzte Frank noch hinzu, seien für die Diakonissen doch nur billige Arbeitskräfte, genauso wie alle Menschen mit Ausreiseantrag, denen in ihrem Betrieb gekündigt wurde und die dann nur noch bei der Kirche jobben konnten – ob als Hilfspfleger im Altersheim oder als Gärtner auf dem Friedhof.

Frank hörte sich sehr radikal an in seinen Urteilen. Auch ihn hatte man wegen seiner pazifistischen Gesinnung nicht zum Abitur zugelassen, also begann er eine Lehre als Zimmermann. Doch die verlief anders als erhofft. Frank wurde vom Baukombinat Leipzig beim Hochziehen der Plattenbauten in Grünau, einerGroßwohnsiedlung* im Leipziger Westen, eingesetzt. Das war nicht sein Lebenstraum.

Anita betrachtete die beiden Männer, denen sie gegenübersaß. Frank hatte wie sie selbst dunkle Haare und braune Augen. Ein gutaussehender, etwas geheimnisvoller, südländischer Typ, der trotz seiner heftigen Aussagen ruhig und nachdenklich sprach und dem immer wieder ein verschmitztes Lächeln über seine Lippen huschte. Einer, der es wagte, in ihrer Gegenwart offen Kritik zu üben, obwohl er sie doch erst ein paar Minuten kannte.

Uwe, der kräftige Radfahrer, sprach lebhaft geradeheraus, war geradlinig und offenherzig, spontan zu jeder Schandtat bereit.

Ihr gefielen beide.

Als Anita erfuhr, dass Uwe und Frank in der Grünauer Großwohnsiedlung* Wohnkomplex 8 wohnten, musste sie lachen. »WK8? Ich doch auch!«

Ihre Wohnungen, stellten sie fest, lagen sogar ganz nah beieinander.

Das war für junge Leute wie sie eher ungewöhnlich. Wohnraum war knapp. Viele wohnten deshalb lange bei ihren Eltern oder zogen mit achtzehn schwarz in leerstehende Altbauwohnungen. Quartiere, die keiner mehr haben wollte, mit Ofenheizung, Toilette im Hof, eiskalt im Winter. Anita hatte ihre Neubauwohnung als Ersatz zugewiesen bekommen. Sie hatte bis dahin mit ihrer kaum älteren Tante Jutta in einem heruntergekommenen Haus im Leipziger Osten gewohnt, das dann mit dem ganzen Straßenzug abgerissen wurde.

»Im Winter war in meinem Schlafzimmer die Außenwand zum fehlenden Nachbarhaus immer wieder mal mit Raureif überzogen«, erzählte sie. »Bevor ich nach Grünau kam, wurden wir erst in ein Bauarbeiterhotel einquartiert, nachdem ein Haus in der Nachbarschaft teilweise eingestürzt war, in dem noch Leute gewohnt hatten.« Jetzt hatte sie Heizung und Warmwasser, ihre Freunde aus den Altbauvierteln kamen sie gern besuchen, um zu baden oder ihre Wäsche zu waschen. Frank und Uwe waren auf ähnliche Weise aus den Altbauwohnungen ihrer Familien heraus an ihre Wohnungen in Grünau gekommen.

Man könne sich ja mal gegenseitig besuchen, sagte Frank. Uwe hatte eine bessere Idee.

»Am Wochenende soll es wärmer werden. Wir wollen uns mit ein paar Freunden am Kulkwitzer See treffen …«

»… komm doch einfach mit dazu!«, setzte Frank Uwes Worte fort.

Anita strich sich die langen Haare zurück und rückte ihr Stirnband zurecht, sie wollte noch die Heimleitung erwischen, nahm ihre Tasche, verabschiedete sich und meinte: »Vielleicht.«

Nachmittags um halb drei war Dienstschluss für Uwe und Frank. Sie freuten sich, jemand aus ihrem Plattenbauviertel kennengelernt zu haben, die besser zu ihnen passte als die vielen jungen Familien mit kleinen Kindern, die dort überwiegend lebten. Frank mochte die Kleinfamilienidylle ohnehin nicht sonderlich.

Sie wollten noch Anke aus dem Kindergarten abholen und gingen durch den Hinterausgang quer über den Hof, vorbei an einer Batterie überfüllter Mülltonnen, im Sommer ein Tummelplatz für allerlei Ungeziefer. Die Bettwäsche, die Uwe mittags aufgehängt hatte, war noch nicht trocken. Die graugewaschenen Laken blähten sich im Wind und schlugen ihnen ins Gesicht. Hinter einem Holzgatter lag ein einfacher, kleiner Spielplatz mit Klettergerüst und Sandkasten. Dort kam ihnen Anke entgegen.

Frank machte der angehenden Erzieherin mit den dunklen Haaren, den leuchtend blauen Augen und einem intensiven Blick schon länger den Hof. Anke besaß bereits eine ganze Sammlung seiner Zettel, die er an ihrer Wohnungstür in Leipzig-Schleußig hinterlassen hatte, da er sie meist nicht antraf. Anke fand ihn interessant.

Sie erzählte den beiden vom Kampf gegen die anhaltende Rattenplage im Kindergarten. Jeden Tag, zu Beginn des Frühdienstes morgens um sechs, fordere sie die ersten noch ganz müden Kinder auf: Haut gegen die Küchentür und bollert auch ordentlich gegen die Badezimmertür. »Sie machen es und haben sogar ihren Spaß dabei. Ich muss ihnen nicht sagen, warum.«

Nur so war Anke sicher, dass die Ratten aus den Spül- und Waschbecken mit den tropfenden Wasserhähnen verschwunden waren, bevor sie mit den Kindern hineinging.

Zu dritt machten sie sich mit ihren Fahrrädern auf den Weg in die Leipziger Innenstadt. Dort traf man eigentlich immer jemanden, den man kannte. Das Zentrum hatte dafür genau die richtige Größe, nicht zu groß, nicht zu klein.

Es war Freitagnachmittag und die Innenstadt belebter als gewöhnlich. Sie erreichten den Markt. Vor den Arkaden gegenüber der Mädlerpassage sahen sie von weitem einen kleinen Menschenauflauf. Um einen Gitarrenspieler hatte sich ein Halbkreis von Zuhörern geschart. Sie ahnten schon, wer es war.

Jochens Stimme wurde vom Säulengang vor dem Alten Rathaus ordentlich verstärkt und war weithin zu vernehmen. Sie konnten gut verstehen, was er sang:

»Hast du schon jemals das Gefühl gehabt, dies alles könnte anders sein, und dass es ohne Herrn und Sklaven geht und ohne dieses ›dein und mein‹? Geht dir ein Licht auf, wenn es dunkel wird, dass du dich viel zu selten wehrst, und dass der Zeitpunkt jetzt gekommen ist, an dem du endlich aufbegehrst …«

Das Lied stammte von einem Wiener Liedermacher. Was im Westen niemanden aufregte, war hier im Osten auf der Straße gesungen eine Provokation.

Und richtig, Anke, Frank und Uwe sahen, wie sich von der Seite zwei Uniformierte näherten. Den beiden Volkspolizisten folgten in gewissem Abstand zwei Herren in Zivil. Jochen sang immer noch das Georg-Danzer-Lied:

»Hast du schon jemals den Verdacht gehabt, dass du hier nur betrogen wirst und dass es doch nicht deine Schuld sein kann, wenn du in dieser Kälte frierst? Hast du schon jemals irgendwie geahnt, dass uns mehr zusteht als der Rest …«

Jetzt standen die beiden Polizisten direkt vor Jochen, der sie natürlich auch schon längst bemerkt hatte, aber einfach weiterspielte. Er schlug noch einen Akkord an, dann unterbrachen sie ihn: »Bürger, unterlassen Sie auf der Stelle das unerlaubte Musizieren. Das Instrument ist beschlagnahmt, kommen Sie mit zur Klärung des Sachverhalts!«

Jochen wollte protestieren, doch einer aus dem Kreis der Zuhörer kam ihm zuvor. »Einen friedlichen Musiker festnehmen, wo gibt’s denn so was? Immer nur die Polizei!« Ein Zweiter fiel ein: »Lassen Sie den Mann doch Gitarre spielen, das ist doch nichts Unrechtes!« Und ein Dritter: »Hört auf, solche Leute zu drangsalieren, die Leipzig mal was Schönes bieten!« Auch Anke, Uwe und Frank schimpften mit den anderen, eine überraschende Solidarität machte sich unter den Zuhörern breit, und den Uniformierten wurde es etwas mulmig. Sie ließen Jochen die Gitarre. Der hatte seinen Ausweis gezückt und meinte, sie könnten doch gleich hier alles aufnehmen. Das Dokument lenkte die beiden Volkspolizisten etwas ab, sie wirkten unentschlossen, wie sie weiter vorgehen sollten. Straßenmusik wurde, wie alle spontanen Aktivitäten, stets misstrauisch beäugt. Die Ordnungshüter duldeten keine öffentlichen Auftritte ohne staatliche Genehmigung – die allerdings kaum zu bekommen war.

Anke, Uwe und Frank kannten Jochen nicht nur von seinen illegalen Darbietungen auf der Straße. Er gehörte zum Arbeitskreis Gerechtigkeit, einer der unabhängigen Basisgruppen*, die seit Anfang des Jahres das Friedensgebet in der Nikolaikirche mitgestalteten, an dem sie auch regelmäßig teilnahmen.

Jochen hatte in Halle an der staatlichen Uni Theologie studiert, war aber zusammen mit seinem Freund Thomas und acht anderen Studenten wegen der Weigerung, in den Semesterferien am sechswöchigen Zivilverteidigungslager teilzunehmen, exmatrikuliert worden. Seit einem Jahr studierten Jochen und Thomas nun am nichtstaatlichen Theologischen Seminar der evangelischen Kirche in Leipzig, wo es keine vormilitärische Erziehung gab. Allerdings hatte Jochen sich inzwischen von kirchlichen Glaubensdogmen abgewandt und in der Peterskirche an der Schletterstraße zu »atheistischen Andachten« eingeladen. Das kam bei seinen Dozenten nicht so gut an, er verlor sein Stipendium. Sein Geld zum Leben verdiente er seither als Straßenmusiker – ohne Genehmigung der Behörden. Außerdem hatte er zwei Putzstellen. Jochen war einer, der sich durchzuschlagen wusste.

Die uniformierten und zivilen Herren hatten ihn inzwischen in ihre Mitte genommen. Sie wollten ihn unbedingt aus der Öffentlichkeit entfernen, doch das war nicht einfach, die Passanten maulten weiter, einige von den jüngeren setzten sich sogar als Blockade auf den Boden und riefen, dass sie weiter Musik hören wollten.

Jochen wurde dennoch samt Gitarre Richtung Streifenwagen geschoben. Als er seine drei Freunde entdeckte, zwinkerte er ihnen zu. Sie mussten lachen, als einer der beiden Polizisten im Gedränge seine Mütze verlor. Oder hatte sie ihm jemand vom Kopf geschlagen?

Die Polizisten fuhren mit Jochen davon. Seine Freunde machten sich keine großen Sorgen. Sie wussten, dass sie ihn nach der Feststellung der Personalien wieder gehen lassen würden. So war es bei Zuführungen* bisher immer gelaufen. Zum Musizieren reiste Jochen oft in andere Städte wie Dresden oder Halle. Immer wieder gab es dabei Ärger mit der Volkspolizei. Er hatte sich daran gewöhnt und nahm es gelassen.

Frank lachte und meinte, Jochen könne ja auf sein Theologiestudium verweisen und die Notwendigkeit, als künftiger Pfarrer auch mal liturgische Gesänge vor Publikum üben zu müssen.

Anke verabschiedete sich von den beiden, sie wollte noch zu einem Treffen ihrer Gruppe Frieden und Umweltschutz mit Kindern. Frank war etwas überrascht, dass sie plötzlich nur noch zu zweit waren. Er wäre gerne mit Anke etwas trinken gegangen. Uwe aber hatte nichts vor, die Sonne schien, und der Abend war noch lange nicht in Sicht. Das brachte Frank auf die Idee, eine Runde durch den Leipziger Auwald zu radeln. Das war einer seiner Lieblingsorte, den er auch oft allein durchstreifte. Frank fühlte sich dort glücklich, und er hatte sich einen Naturführer organisiert, weil er es wichtig fand, die Namen der Pflanzen und Bäume zu kennen. Damit hatte er auch Anke beeindrucken können.

Bald fuhren Uwe und Frank an der im Auwald noch offen fließenden Pleiße entlang. Früher hatte der Fluss einmal als Lebensader durch die Stadt geführt. Doch seit den fünfziger Jahren war er im Stadtgebiet größtenteils in Abwasserrohren verschwunden oder überbaut worden. Die Pleiße war durch die um Leipzig liegende Industrie hochgradig belastet, und wo sie noch offen zutage trat, stank sie entsetzlich. Anblick und Geruch des schmutzigen Flusses sollte den Leipzigern offenbar möglichst erspart bleiben.

Frank fand, die versteckte Pleiße war das Symbol schlechthin für die ganze Situation der Stadt und der geschundenen Region.

Offensichtliche Probleme wurden nicht offen diskutiert. Doch wenn die Leipziger ihre Fenster aufmachten, ließ sich nichts verheimlichen. Dann stank es je nach Windrichtung aus den Industrieanlagen von Böhlen, Leuna, Schkopau, Espenhain, Wolfen oder Miltitz. Die Stadt war regelrecht umzingelt von veralteten Anlagen der Chemie- und Kohleindustrie, von kahlen Wäldern und Mondlandschaften. Um ihr Produktionssoll zu erfüllen, schalteten die Fabriken nachts ihre Luft- und Abwasserfilter ab, sofern überhaupt welche vorhanden oder funktionstüchtig waren. An grauen Wintermorgen konnte der »Industrienebel« genannte Smog so dicht sein, dass die Verkehrspolizei an wichtigen Kreuzungen Fackeln aufstellen musste. Die Zerstörung der Umwelt prägte den Alltag in der Stadt, legte sich auf die Gemüter und ließ die Menschen abstumpfen.

Die beiden Freunde waren an einem Wehr stehen geblieben und beobachteten, wie der Wind mit dem gelbgrünen Schaum auf dem Wasser spielte. Sie waren schon seit Jahren in einer kirchlichen Umweltgruppe aktiv. Anfangs hatte ihr Kreis versucht, an Informationen über Umweltbelastungen heranzukommen und diese zu verbreiten. Dann hatten sie kleine Aktionen ausprobiert. Einen Park säubern, Bäume am Rand eines Tagebaus pflanzen, Eingaben* an die Behörden machen, Ausstellungen in Kirchenräumen, Radtouren als Gruppe, vom Aussterben bedrohte Märzenbecher im Auwald ausgraben und zwecks Vermehrung teilen …

Frank musste spöttisch lächeln, als er an all die inzwischen in seinen Augen harmlosen Aktionen dachte. Auf den Seminaren kirchlicher Umweltgruppen in Torgau, Beyern oder anderswo hatte es in letzter Zeit immer heftigere Auseinandersetzungen um die weitere Ausrichtung der Arbeit gegeben: Wie radikal durften sie werden, wenn selbst Aktivitäten wie das Pflanzen von Bäumen vom Staat schon misstrauisch beäugt wurden? Sollte man mehr mit staatlichen Stellen und DDR-Naturschutzorganisationen zusammenarbeiten? Nur die legalen Möglichkeiten ausnutzen?

Die Umweltprobleme wurden von Jahr zu Jahr größer, und der Staat unternahm nichts. Frank hatte irgendwann die Nase voll von all den Aktivitäten, die wenig bis nichts bewirkten.

»Leute, es ist Zeit, etwas zu riskieren«, stritt Frank sich mit den anderen in der Gruppe, »wir brauchen phantasievolle Protestaktionen, um mehr Menschen zu erreichen. Und Regeln kann man auch umgehen.«

Auch Uwe hatte sich entschieden, etwas anderes zu machen, als weiter Märzenbecher umzupflanzen. Als ihn während eines Klausurwochenendes der Umweltgruppe morgens beim Zähneputzen jemand anpflaumte, er solle das Wasser doch bitte nicht so lange laufen lassen, war’s das für Uwe: »Wenn du sonst keine Probleme in diesem Land siehst …«

Sie verfolgten mit ihren Augen die umherfliegenden Schaumflocken. Frank sann darüber nach, was sie nach all den Diskussionen tun könnten. Dann sagte er plötzlich: »Wir könnten doch mal eine Demonstration entlang der Pleiße auf die Beine stellen.«

Beide wussten, dass dies ein absolutes Reizwort war, für den Staat wie für die Kirche. Schon die bisherigen Aktionen mussten mit harmlosen, möglichst fromm klingenden Begriffen getarnt werden. Selbst die öffentliche Parksäuberung hatte einige Kirchenleute gestört, und beim Fahrradcorso waren alle von der Volkspolizei kontrolliert worden, obwohl sie kein Plakat oder Transparent dabeihatten und vorschriftsmäßig höchstens zu zweit nebeneinander gefahren waren. Der Gedanke, einfach zu einer Demonstration aufzurufen, war in der DDR undenkbar. In der Verfassung war das Demonstrationsrecht erheblich eingeschränkt. Frei einberufene oder spontane Versammlungen waren praktisch illegal, Demonstrationen blieben auf Kundgebungen der Partei und anderer regimetreuer Organisationen begrenzt.

Würden sie die Demonstration entlang der Pleiße stattdessen Pilgerweg nennen, so wäre es vielleicht sogar möglich, Handzettel mit einer Einladung dazu auf einem Abzugsgerät der Kirche herzustellen.

Frank wusste, dass Uwe eine Demonstration lieber wäre als ein Pilgerweg. Aber so weit waren sie jetzt noch nicht.

Sie standen immer noch am Wehr. Sie schwiegen und schauten eine Weile vor sich hin.

»Sieh dir bloß den toten Fluss an«, meinte Uwe.

Das brachte Frank auf eine Idee.

»Na klar, wir nennen es einfach Pleiße-Gedenkumzug, weil der Fluss tot ist. Ist nicht im Juni wieder Weltumwelttag? Das würde doch passen. Wir demonstrieren dann entlang der Pleiße – von Connewitz durch den Auwald bis zum Clara-Zetkin-Park!«

Frank brauchte Uwe nicht weiter zu überzeugen.

»Ok, lass es uns probieren!«

Sie machten sich gutgelaunt auf den Rückweg in die Stadt. Als es schon dunkel wurde, betraten Frank und Uwe ein Haus neben der Thomaskirche. Dort im Stadtjugendpfarramt konnte sich die Umweltgruppe regelmäßig treffen. Obwohl die beiden nicht mehr dazugehörten, waren sie mit den Leuten in der Gruppe befreundet geblieben. Sie setzten sich zu ihnen.

Mal sehen, wie unsere Idee hier ankommt, dachte Frank. Er ahnte schon, dass nicht alle bei einer solchen Aktion mitmachen, ja sie sogar ablehnen würden. Aber vielleicht könnten sie wenigstens einen Teil der Leute für den Pleiße-Gedenkumzug gewinnen. Bis Juni blieb noch viel Zeit.

Die Stadt, die Gruppen und das Friedensgebet

Frank und Uwe hatten im Sommer 87 ihre Mitarbeit in der Umweltgruppe aufgegeben und eine eigene Gruppe gegründet. Sie wollten alles zum Thema machen, was mit ihrem Leben direkt zu tun hatte. Das war mehr als die allgegenwärtigen Umweltprobleme. Warum musste man sich verpflichten, jahrelang zur Armee zu gehen, um einen Studienplatz zu bekommen? Warum gab es im Friedensstaat* keine Möglichkeit, den Wehrdienst zu verweigern, keinen Sozialen Friedensdienst* als echte Alternative zur Armee?

Die DDR war ein Staat voller Widersprüche. Den Niedergang der Wirtschaft konnte zwar jeder tagtäglich in seinem Betrieb erleben, doch die staatlichen Medien berichteten von angeblichen Erfolgen, stetigem Wachstum, Planübererfüllung und »Weltmarktniveau«. Unter den Industrienationen wähnte man sich gar unter den zehn größten der Welt. Die Menschen nahmen das schon lange nicht mehr ernst und machten ihre Witze darüber. Aber junge Leute wie Frank und Uwe fanden: Zu viele nahmen es auf Dauer hin. Wie viele Gleichaltrige hatten sie es satt, dass alte Männer im Politbüro* beinahe jede Frage ihres Lebens bestimmten. Sie durften schon als Schüler nicht die Kleidung tragen, die sie wollten, nicht die Musik hören, die sie wollten, nicht die Bücher lesen, die sie wollten, nicht die Filme sehen, die sie wollten, nicht reisen wohin sie wollten, nicht den Beruf ergreifen, den sie wollten, nicht wohnen, wo sie wollten. Kurzum: nicht das Leben führen, das sie wollten.

Deshalb nannten sie sich Initiativgruppe Leben. Ökologie, Umgestaltung der Gesellschaft, demokratische Rechte, Öffentlichkeit. Menschen mit Aktionen aus ihrer Lethargie und Resignation reißen – darum ging es ihnen.

Frank entwarf voller Enthusiasmus ein eigenes Logo, drei rote Buchstaben in einem Kreis: IGL.

Ihre kleine Gruppe wurde in der Leipziger Szene schnell bekannt. In der Nikolaikirche hängten sie ein Infobrett auf mit der Überschrift »Information – Kommunikation« und der Einladung, bei ihnen mitzumachen. Als einer der Ersten hatte Micha den Aufruf gesehen und war zu ihnen gestoßen. Ein großer schlaksiger Kerl, dem gefiel, was Frank und Uwe mit der IGL machten. So wie sie war Micha kein Freund heimlicher Untergrundaktivitäten oder ewiger Diskussionen in Privatwohnungen. Er wurde bald einer ihrer wichtigsten Mitstreiter.

Micha studierte Zahnmedizin und hatte sich deswegen für drei Jahre Armeedienst verpflichten müssen, sonst wäre er niemals zum Studium zugelassen worden.

Als er auf die Einladung zur Initiativgruppe Leben stieß, hatte Micha gerade die Absicht aufgegeben, einen unabhängigen Studentenbund an der staatlichen Uni zu gründen. Auch ihm war seine Mitarbeit in der Umweltgruppe zu wenig. Micha hatte es sogar mit Hilfe eines Professors geschafft, einen Hörsaal für ein paar Diskussionsrunden über selbst gewählte Studienthemen benutzen zu dürfen. Aus den Teilnehmern, so hatte er gehofft, könnte der Kern einer nichtstaatlichen Studentengruppe werden. Das hatte er dem Professor natürlich nicht gesagt, sondern von Themen wie Schwangerschaft oder Gentechnik gesprochen. Doch einfach mal selbständig einen Hörsaal zu nutzen überschritt schon die Grenze des Erlaubten. Der Professor bekam von der Unileitung erheblichen Ärger und entzog Micha den Saal. Micha wäre aber noch aus einem anderen Grund beinahe exmatrikuliert worden. Als er im Januar 88 von den Verhaftungen bei der alljährlichen Gedenkdemonstration zu Ehren Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts in Berlin gehört hatte, schrieb er spontan einen Brief an Erich Honecker. Künstler wie Freya Klier und Stephan Krawczyk müssten doch in unserem Land frei ihre Meinung sagen können. Er bekam niemals eine Antwort, stattdessen musste er zu Disziplinargesprächen beim Prorektor der Leipziger Universität erscheinen. Nur eine ihm wohlgesinnte Seminargruppenleiterin, die er über sein Schreiben informiert hatte, konnte seinen Rausschmiss knapp verhindern.

Micha lebte mit seiner Freundin Sabine in einem heruntergekommenen Altbau in der Zweinaundorfer Straße. Mit ihr, die alle Freunde Bine nannten, erwartete er im November ein Kind. Diese Verantwortung unterschied ihn von den anderen in der Gruppe. Die Wohnung von Bine und Micha stand offen für viele Besucher. Sie lag in einem weitgehend leerstehenden Haus, in dem Micha einige Geheimnisse verbarg.

Gruppengründungen waren nichts Offizielles, der Staat duldete keine Konkurrenz. Eine unabhängige Gruppe schwebte im Niemandsland zwischen Staat und Kirche. Auch wenn man nicht fromm war – eine gewisse Nähe zur Kirche war notwendig. Nur dann konnte man im relativen Freiraum agieren, den allein die evangelische Kirche besaß, seitdem sie sich von der Kirche im Westen getrennt und 1971 als »Kirche im Sozialismus«* neu definiert hatte, nicht mehr als Kirche gegen den Sozialismus, wie in den fünfziger Jahren. Staat und Stasi zögerten deshalb, anders als früher, mit direkten Repressionen gegenüber der Kirche. Das bedeutete allerdings nicht, dass es keine gab. Der Staat hoffte, mit Hilfe der Kirche den größten Teil der Unruhegeister im Lande unter Kontrolle zu halten. Ihre Disziplinierung sollte durch Bischöfe, Superintendenten, staatstreue Pfarrer und Christen erfolgen, ohne dass sich die Staatsvertreter direkt zeigen mussten. Die Partei sprach nicht mit den rebellischen Jugendlichen, die führenden Genossen bestellten lieber leitende Kirchenvertreter ein und setzten sie unter Druck. Ein Dauerkonflikt, aber auch eine Chance: Wer sich zusammentat, war gut beraten, einen Namen mit Bezug zur Kirche oder ihrer Botschaft zu wählen. Für viele Mitglieder aus christlichen Elternhäusern war das selbstverständlich, da sie schon konfirmiert und zur Jungen Gemeinde gegangen waren. Aber auch die Initiativgruppe Leben, in der die meisten Mitglieder nicht viel mit der Kirche zu tun hatten, machte es so wie alle anderen Leipziger Gruppen, sie stellte einen Aufnahmeantrag für den Bezirkssynodalausschuss*, was ihnen die Nutzung kirchlicher Strukturen erlaubte. Persönliche Beziehungen und Freundschaften machten mehr als formale Regeln und abstrakte politische Ziele den Zusammenhalt aus.

Mit dem starken Hang zu öffentlicher Aktion unterschied sich die von Frank und Uwe ins Leben gerufene Initiativgruppe Leben von den anderen Gruppen in der Stadt, besonders vom Arbeitskreis Gerechtigkeit. Den hatten Theologiestudenten aus dem Leipziger Theologischen Seminar als subversive Gruppe gegründet, ohne dies gleich nach außen bekannt zu machen. Aus Gesprächen über Nietzsche hatte sich ein verschworener Freundeskreis entwickelt. Zwei Wochen vor Gründung der Gruppe war einer von ihnen an Nietzsches Todestag sogar zu dessen Grab im 25 Kilometer entfernten Röcken gepilgert, um dort Kerzen aufzustellen.

Am 31. Oktober 1987, einem frostigen Herbsttag, saßen dann sechs Studenten im Leipziger Osten am bullernden Kachelofen in einer Dachgeschosswohnung der Meißner Straße zusammen. Sie kamen gerade aus dem Konzert »Wieder stehen« von Stephan Krawczyk und Freya Klier in der Lukaskirche und beschlossen, die Zeit sei reif für eine konspirativ organisierte Widerstandsgruppe.

Vor allem Jochens Freund Thomas hatte die Gründung vorangetrieben. Er fühlte sich in protestantischem Geist zum Widerstand gegen eine Diktatur in Deutschland verpflichtet. Thomas kam ursprünglich aus Karl-Marx-Stadt*, wo er, wie so viele Jugendliche im Land, wegen der Militarisierung des Alltags die ersten Widersprüche zum Staat entwickelte. In seiner Familie gab es Verbindungen zur evangelischen Kirche. Sein Vater war Ingenieur im Textilmaschinenbau-Kombinat, aber gleichzeitig Mitglied des Kirchenparlaments sowie engagierter Kirchenvorstand seiner Gemeinde. Das Hobby seines Vaters war die Kernphysik, darüber hielt er Gastvorträge an der Technischen Hochschule, bis er in die SED eintreten sollte, wozu er nicht bereit war. Thomas erlebte Eltern, die sich in der DDR eingerichtet hatten, ohne sich anzupassen, ihn aber darin bestärkten, das nicht zu tun. Allerdings ging Thomas zunächst noch kleine Kompromisse ein: Mit vierzehn wurde er FDJ*-Mitglied, und statt den Wehrdienst total zu verweigern, wie er es am liebsten getan hätte, wählte er – in seinen Augen – »nur« die legale Möglichkeit, Bausoldat* zu werden, obgleich das schon genug Schwierigkeiten mit sich brachte. Aber die Alternative hätte Gefängnis bedeutet. Wehrdienstverweigerung war in der DDR verboten.

Thomas war stark von Büchern geprägt. Es gab eine Phase, in der er alles aufsaugte, was ihm der Staat an Lektüre vorenthielt. Die verbotenen Bücher kursierten als zerlesene Exemplare unter den Jugendlichen, standen in den Regalen der Pfarrhäuser oder wurden von Besuchern aus dem Westen hereingeschmuggelt. Von Hermann Hesses Steppenwolf aus las er sich durch die Philosophen, ob Schopenhauer, Heidegger, Comte oder Wittgenstein. Die West-Ikonen Foucault und Marcuse nahm er gleichfalls zur Kenntnis und landete schließlich bei Nietzsche, von dem er fand, dass er die großen Fragen auf den Punkt gebracht hatte. Nietzsche war für Thomas eine Gestalt, die provozierte, irritierte und alles in Frage stellte. Ein Freund hatte ihm sogar die Silhouette des Philosophenkopfes einen Meter groß an die Wand des Treppenhauses in der Meißner Straße gemalt. Thomas war in jeder Runde schnell eine dominierende Erscheinung. Er übernahm gern die Führung des Gesprächs und bestach andere mit seiner intelligenten Argumentation. In der Öffentlichkeit hielt er sich aber eher zurück.

Im Arbeitskreis Gerechtigkeit gab es eine Satzung, festgelegte Sprecher und klare Verhaltensregeln gegenüber SED, Stasi und Polizei. Thomas und seine Freundin Susanne, Bernd, Jochen, Frank Wolfgang und dessen Freundin Babette, die zu den Gründern der Gruppe gehörten, wollten es Staat und Stasi schwer machen und bauten eine konspirative Logistik und Technik auf, damit Aktivitäten nicht schon vor dem Start unterbunden werden konnten. Immerhin hatte die Stasi allein in Leipzig rund 2400 hauptamtliche und 10 000 inoffizielle Mitarbeiter. Die Idee der Gruppe hatten sie schon im Sommer 87 auf einer Wiese außerhalb der Stadt besprochen. Es ging auch um eine systematische Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen. Thomas sah regelmäßig in Gerichtsgebäuden unauffällig die Aushänge nach möglichen politischen Verfahren durch.

Seine öffentliche Arbeit begann der Arbeitskreis Gerechtigkeit unter diesem Namen erst am 26. Januar 1988 in der Kontaktgruppe* zur Unterstützung der in Berlin verhafteten Oppositionellen. Zwei Monate später stellte Thomas für den Arbeitskreis den Antrag, im Bezirkssynodalausschuss mitarbeiten zu können: Wir sind eine Gruppe am Theologischen Seminar Leipzig von 20 Personen, die sich mit dem Thema Gerechtigkeit auseinandersetzt. Unsere Gruppe versteht sich als kirchliche Basisgruppe, die nicht konfessionell gebunden ist.

Sie hatten bewusst einen harmlosen, eher nach Kirche als nach Opposition klingenden Namen gewählt und wollten den Schutzraum Kirche nutzen. Man konnte aber nicht einfach zu ihren Treffen kommen und mitmachen. Die Gruppenmitglieder sprachen gezielt Leute an, von denen sie glaubten, sie würden zu ihnen passen. Eine Ausnahme war der katholische Priester Friedel Fischer, der seine Mitarbeit selbst angeboten hatte. Fischer war in der DDR der höchste Repräsentant vom Oratorium des heiligen Philipp Neri und pflegte geheime Beziehungen zu katholischen Untergrundgruppen in Litauen, Polen und der UdSSR. Die Ordensgemeinschaft war 1930 in Leipzig gegründet worden. Fischer hatte besonders guten Kontakt zum Prager Untergrundpriester Václav Malý, einer Schlüsselfigur des tschechischen Widerstands, und brachte wichtige politische Texte von seinen Reisen mit, die er teils selbst übersetzte und die der Arbeitskreis Gerechtigkeit weiterverbreitete.

Die Mitglieder versuchten, so viele Kontakte wie möglich zu knüpfen: zu anderen Gruppen in der DDR und Westdeutschland, zu Journalisten der Westmedien* und zur Opposition in Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei. Ziel war es, ein möglichst großes Informationsnetz aufzubauen und dadurch Öffentlichkeit in Ost und West herzustellen.

In Berlin half ihnen der Schriftsteller Lutz Rathenow mit seinen Kontakten zu den Westmedien. Im Bezirk Prenzlauer Berg existierte auch eine andere wichtige Schaltstelle der Opposition: die Umweltbibliothek* im Keller der Zionsgemeinde. Dort wurden Informationen gesammelt und in Untergrundschriften wie den Umweltblättern* weiterverteilt.

In Leipzig wollten die Basisgruppen auch so etwas aufbauen. Seit Monaten schon rangen sie mit den Kirchenoberen um ein Kommunikationszentrum. Außerhalb von Kirchenräumen war so etwas unmöglich. Niemand durfte irgendwo Räume mieten, einen Laden, ein Café, einen Treffpunkt eröffnen. Aber selbst da, wo eine Gemeinde bereit war, Räume zur Verfügung zu stellen, intervenierte bisweilen die Leipziger Kirchenleitung und untersagte es. Stasi und SED sahen in einem ständigen Kommunikationszentrum eine große Gefahr und übten Dauerdruck auf die Kirchenleitung aus. Tatsächlich wurde es niemals gestattet.

Die 25 Leipziger Basisgruppen waren Teil einer Szene von mehr als 300 Friedens-, Umwelt-, Dritte-Welt-, Frauen- und Schwulengruppen im ganzen Land, die es seit Beginn der achtziger Jahre unter dem Dach der Kirche gab. Sie hatten bereits viele Auseinandersetzungen mit Kirchenleitung und Staat ausgefochten. In Leipzig gehörten neben dem Arbeitskreis Gerechtigkeit dazu auch die Frauen für den Frieden, die Initiativgruppe Hoffnung Nicaragua, die Arbeitsgruppen Umweltschutz und Wehrdienstfragen und die Arbeitsgruppe Menschenrechte.

Der Leipziger Theologiestudent Bernd, Mitbegründer des Arbeitskreises Gerechtigkeit, war eine der Kontaktpersonen zur Berliner Initiative Frieden und Menschenrechte, zu der bekannte Ost-Berliner Oppositionelle wie Bärbel Bohley, Werner Fischer, Peter Grimm, Ulrike Poppe, Wolfgang Templin, Ralf Hirsch und kurzzeitig Reinhard Schult gehörten. Bernd fuhr im Auftrag von Wolfgang Templin nach Polen, um Kontakte zur dortigen Opposition zu knüpfen. Die Oppositionsgruppen in der DDR hatten spätestens Mitte der achtziger Jahre begonnen, sich zu vernetzen.

Im Alltag kam es trotz allen Auseinandersetzungen über die politische Strategie zwischen den Leipziger Gruppen immer wieder zur praktischen Zusammenarbeit. Einige Personen waren ohnehin gleichzeitig in mehreren aktiv. Die Leute um Bernd und Thomas gingen bewusst Doppelmitgliedschaften ein und besuchten Veranstaltungen oder Aktionen anderer Gruppen, um Einfluss zu nehmen. Aber anders als die Splittergruppen nach der Studentenbewegung im Westen verloren sich die Leipziger Gruppen nicht dauerhaft in ideologischen Grabenkämpfen. Sie verzettelten sich nicht im Dauerstreit über Gesellschaftsutopien. Natürlich gab es teils heftige Konflikte und persönliche Animositäten, doch statt die Kräfte mit endlosen Debatten aufzureiben, war man sich einig in der Abwehr eines alles bestimmenden Unterdrückungssystems. Sie alle wollten den unerträglichen Druck loswerden, der ein freieres Leben verhinderte.

Allein die Arbeitsgruppe Umweltschutz konnte bis zu 80 Leute zusammenbringen. Insgesamt trafen sich 1988 etwa 300 Mitglieder regelmäßig in allen Leipziger Basisgruppen. Sie waren selten über 25 Jahre alt und vermochten zusammen ein Vielfaches an Leuten zu mobilisieren. Auch Leipziger Künstler gründeten Gruppen, etwa die Plagwitzer Interessengemeinschaft*. Es gab Untergrundzeitschriften wie Anschlag, Zweite Person, Glasnost, Sno'Boy. Zusammen mit der Kunst-, Musik- und Kulturszene, etwa in Judy Lybkes 1986 gegründeter Galerie Eigen+Art oder in dem bei Punkern aus dem ganzen Süden der DDR beliebten Mockauer Keller der dortigen Kirchengemeinde, entfalteten die Gruppen ein beträchtliches alternatives Potential in der Stadt, das sich bei Veranstaltungen – selbstverständlich nur in Kirchen – mit bis zu tausend Besuchern zeigen konnte.

Ein gutes halbes Jahr nach ihrer Gründung hatte die Initiativgruppe Lebenrund zwei Dutzend Mitstreiter und plante verschiedene Arbeitsgruppen. Sie konnten unter erheblichen Schwierigkeiten einige Aktionstage, Ausstellungen und Veranstaltungen mit vielen Besuchern auf die Beine stellen, darunter in Leipzig-Leutzsch im Oktober 1987 eines der letzten großen DDR-Konzerte des oppositionellen Liedermachers Stephan Krawczyk und der Theaterregisseurin Freya Klier, die beide vom Staat mit Berufsverbot belegt waren.

In der Praxis war Mitglied, wer kam und mitmachte. Sie trafen sich privat, in ihren Wohnungen. Anfangs in Grünau bei Frank, dann in einer Dachgeschosswohnung am Nordplatz, später meist bei Micha in der Zweinaundorfer Straße. Der hatte eine größere Wohnung und nutzte außerdem noch weitere im Haus leerstehende Räume.

Für die Gruppen in Leipzig war der entscheidende Einschnitt, der alles veränderte, die Verhaftung von Krawczyk und Klier und rund hundert weiteren Berliner Oppositionellen gewesen.

Vor diesem Ereignis hatte das Friedensgebet in der Nikolaikirche jeden Montag nur in kleiner Runde stattgefunden. Es existierte zwar schon seit 1982, doch zuletzt saßen in der Nordkapelle kaum zehn Besucher auf den Stühlen um einen Altar. Erst als im Januar 1988 junge Leipziger einen Ort brauchten, um ihre Solidarität mit den Inhaftierten in Berlin zu demonstrieren, wurde es zur Großveranstaltung.

In der evangelischen Studentengemeinde in der Leipziger Südvorstadt wurde zuerst über die Situation in Berlin informiert. Am nächsten Tag gab es eine mehrstündige, turbulente Veranstaltung in der Leipziger Michaeliskirche. Unter den 350 Besuchern bildete sich am Wochenende nach den Verhaftungen in Ost-Berlin spontan eine Gruppe, die beschloss, das bestehende Friedensgebet in der Nikolaikirche für weitere Solidaritätsveranstaltungen zu nutzen. Am Montag um 17 Uhr versammelte man sich dort in der Nordkapelle, wo es mit 300 Besuchern plötzlich voll wie eine Straßenbahn im Berufsverkehr wurde, wie es ein Teilnehmer damals in den Umweltblättern beschrieb.

Die Besucher wollten kein wöchentliches, sondern ein tägliches Friedensgebet, um besser über die Ereignisse informieren zu können. Darauf ließen sich der zuständige Superintendent* Friedrich Magirius und der Gemeindepfarrer der Nikolaikirche, Christian Führer, wegen Bauarbeiten und einem fehlenden Beschluss des Kirchenvorstandes nicht ein. Es gab aber eine Lösung. Zusätzlich zum wöchentlichen Friedensgebet in der Nikolaikirche fanden dann bis Mitte Februar auf Initiative einiger Studenten tägliche Versammlungen in den Gemeinderäumen von Studentenpfarrer Michael Bartels in der Alfred-Kästner-Straße statt. Bartels erlaubte auch, dass die neugebildete Kontaktgruppe Friedensgebet für die Inhaftierten von morgens elf Uhr bis kurz vor Mitternacht sein Telefon zur Kommunikation mit Berlin und den anderen Gruppen im Land verwendete. Ein für die Gruppen frei zugängliches Telefon hatte eine große Bedeutung, weil es kaum private Telefonanschlüsse gab, die sich derart nutzen ließen.

Da ein Teil der Berliner Verhafteten im Februar über Nacht in den Westen abgeschoben wurde, fühlten sich viele der oft schon seit Jahren wartenden Ausreiseantragsteller* in der ganzen DDR motiviert, durch politische Aktionen ihre Ausreise zu beschleunigen.

So erschienen fortan nicht nur die jungen Leute aus den Basisgruppen, sondern immer mehr Ausreiseantragsteller zum Friedensgebet. Die Nikolaikirche war auf einmal völlig überfüllt, mit tausend und mehr Besuchern. Das Friedensgebet wurde zur gemeinsamen politischen Bühne zwischen denen, die »Wir bleiben hier«, und denen, die »Wir wollen raus« meinten.

Die Leute aus den Gruppen konnten die Friedensgebete selbständig vorbereiten. Sie begannen immer montags um 17 Uhr und dauerten selten länger als eine knappe Stunde. Ein paar Lieder, ein Info-Teil, ein Psalm, eine Predigt, eine Meditation, Fürbitten, Ankündigungen und der Schlusssegen. Entscheidend waren die Fürbitten und die Informationen über andere Veranstaltungen und Aktionen. Als Fürbitte wurde etwa vorgetragen: »Herr, ich bitte Dich um Hilfe und Gerechtigkeit für alle diejenigen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, nachdem sie einen Ausreiseantrag gestellt haben.« Auch in anderen Städten der DDR traten die Ausreiser* zunehmend an die Öffentlichkeit. Staat und Partei taten alles, um sie zu diskriminieren und verächtlich zu machen, als Personen, die sich außerhalb der Gesellschaft gestellt haben. Oppositionelle reagierten auf diese gesellschaftliche Isolierung sehr unterschiedlich. In Ost-Berlin kam es nach schweren Auseinandersetzungen zur Ausgrenzung der Antragsteller durch die meisten Gruppen, die am liebsten nichts mit ihnen zu tun haben wollten, »weil sie schon mit einem Bein im Westen standen«, wie es oft hieß. In Leipzig dagegen gab es zwar auch Debatten, doch die Ausreiser durften sich an der Gestaltung der Friedensgebete beteiligen. Sie waren in ihrem Protest sehr mutig und beflügelten die Gruppen. Besonders dem Arbeitskreis Gerechtigkeit war es wichtig, von Beginn an eine Solidargemeinschaft mit den Ausreiseantragstellern entstehen zu lassen. Weil die Ausreiser, die der Staat schon genug drangsalierte, in Leipzig nicht auch noch von den Oppositionsgruppen ausgegrenzt, sondern als Potential des organisierten Widerstandes angesehen wurden, bekam die Konstellation in dieser Stadt, anders als in Berlin, eine besondere Brisanz.

So begannen sich Anfang 1988 die Kräfte in der Pleißestadt zu verändern, und es dauerte keine zwei Jahre mehr, bis Leipzig zum Zentrum der friedlichen Revolution werden sollte.

Frank und Uwe fanden es in diesem Frühjahr realistisch, erstmals eine eigene Umweltdemo in Leipzig zu wagen, vor allem, wenn man die Bewahrung der Schöpfung in den Vordergrund stellte und die Demo offiziell Pleiße-Gedenkumzug heißen würde. Frank wusste, dass es irgendwie eine Mogelpackung war, aber noch eine notwendige. Dabei strebten er und Uwe etwas anderes an. Sie wollten Leute außerhalb des immer gleichen Dunstkreises der kirchlichen Gruppen erreichen, die Konfrontation durch öffentliche Aktionen suchen, damit mehr Menschen auf die Straße bringen und gleichzeitig – so gut es nur ging – selbstbestimmt ihr Leben gestalten.

Sie empfanden die Anbindung an die Kirche, wie sie die meisten staatsunabhängigen Friedens- und Umweltgruppen seit Jahren praktizierten, als Korsett, aus dem man sich befreien musste – auch wenn das Risiko damit stieg, verfolgt zu werden. Ihre Gruppe sollte mehr Aktionen auf die Beine stellen und weniger programmatische Erklärungen abgeben. Es gab keine zentralistische Struktur, keine Anführer, keine Sprecher. Alle, die mitmachten, konnten im Plenum mitentscheiden. Eigeninitiative hatte Vorrang vor Gruppenkonsens.

»Bei euch kann wohl jeder machen, was er will?«, spottete Thomas vom Arbeitskreis Gerechtigkeit einmal gegenüber Uwe. »Im Grunde ja«, war dessen Antwort.

Ein Abend am See

April 1988

An einem Samstagabend Ende April stapften Uwe und Frank mit ein paar Weinflaschen über das wild bewachsene Gelände zwischen ihrem Neubauviertel und dem Kulkwitzer See. Sie ließen sich auf einer kleinen, abschüssigen Wiese nieder, umsäumt von niedrigen Büschen. Die Plattenbauten waren von dort nicht mehr zu sehen. Am Horizont hinter dem See stiegen Rauchwolken aus einem hohen Schlot des Kraftwerkes Kulkwitz gemächlich und vollkommen senkrecht gen Himmel.

Der große Baggersee lag spiegelglatt vor ihnen. Doch das Wasser war zum Baden noch zu kühl. Uwe hatte sich Schuhe und Strümpfe ausgezogen, krempelte die Hose hoch und spritzte mit den Füßen im flachen Wasser herum.

Bald kamen die anderen. Jochen, Andreas, Theo mit seiner Freundin Carola – Uwe und Frank wussten nicht so genau, wer alles zu ihnen stoßen würde. Es war ein offenes Treffen an einem entspannten Ort.

Von Anita, ihrer neuen Bekanntschaft, noch keine Spur. Frank war etwas enttäuscht, ließ sich aber nichts anmerken. Er lag etwas abseits von den anderen ausgestreckt auf der Wiese, schaute in den Abendhimmel und rupfte mit einer Hand im Gras.

Jochen packte seine Gitarre aus. Eine Saite war gerissen. Er versuchte den Draht zu reparieren, so gut es ging. Nach dem Zwischenfall neulich hatte er den Nachmittag auf dem Polizeirevier verbracht. Die Vernehmer wollten wissen, ob Jochen den Text selbst verfasst habe, den er gesungen hatte.

»Nein, nein, habe ich sie beruhigt, das ist ein antikapitalistisches Lied, das die Werktätigen im Westen auffordert, sich gegen Ausbeutung und Unterdrückung zu wehren.« Damit habe er sie überzeugen können, ihn mit seiner Gitarre gehen zu lassen.

Sie freuten sich, zum ersten Mal im Jahr wieder am See zu sein.

Jochen schlug ein paar Akkorde an. Bei der Festnahme hatte er mehr Angst um die Gitarre gehabt als um sich. So ein gutes Instrument zu ergattern war schwierig. Sein Vater hatte es nur durch Bestechung in einer Werkstatt der Kirche organisieren können.

Mit seinem üppigen schwarzen Vollbart, den schwarzen Locken, seiner hohen Stirn und einer gehörigen Portion Entschlossenheit im Gesicht begeisterte Jochen schnell die Leute, besonders die Frauen. Sie verliebten sich öfters in ihn. Sein Beziehungskarussell drehte sich schneller als bei anderen.

Jochen spielte einen Song der verbotenen legendären Renft-Combo, die mal in Leipzig zu Hause war und ein wichtiges Symbol der Opposition.

Eine Sonne, die unter die Haut geht,

wie die Stimme von Bob Dylan, etwas rau…

Die erste Flasche »Stierblut« war schnell leer.

Uwe drehte sich um und suchte mit den Augen die Gegend ab. Warum hatte sie »vielleicht«gesagt?

Die Sonne ging allmählich unter, ein paar Fische schnappten aus dem Wasser und hinterließen immer größer werdende Wellenringe.

Jochen hatte schon mehrere Lieder gespielt, da erschien endlich Anita. Sie hatte ihre Freundin Gesine mitgebracht. Uwe freute sich über das Wiedersehen, reichte den beiden eine Flasche des ungarischen Weins und stieß mit seiner an. Frank stand auf und setzte sich neben Anita.

Uwe kannte Gesine vom Friedensgebet in der Nikolaikirche. Die 23-Jährige war schon von weitem gut zu erkennen, ihre dunkelbraunen Haare reichten weit über ihre Schultern hinunter, ihr schmales Gesicht hatte etwas Madonnenhaftes. Eine Pfarrerstochter aus dem Erzgebirge, die meist eine selbstgedrehte, filterlose Zigarette in der Hand hielt.

Gesine war seit der Festnahme der Berliner Oppositionellen im Januar bei allen Solidaritätsaktionen mit dabei. Sie setzte sich besonders für die Idee eines Kommunikationszentrums der Leipziger Basisgruppen in Kirchenräumen ein. Thomas vom Arbeitskreis Gerechtigkeit war deshalb auf sie aufmerksam geworden, und so gehörte sie neuerdings zum Kern dieser Gruppe.

Sie hatte sich neben Uwe am schmalen Sandstrand niedergelassen und erzählte ihm von ihrem Tag im Musikverlag. Ursprünglich wollte sie mal Musikerin werden. Und anders als viele Pfarrerskinder durfte sie sogar Abitur machen, erhielt danach aber keinen Studienplatz. Aus ihrem Traum wurde der Job, den sie jetzt hatte. Sie musste in Opernpartituren die Anmerkungen der Musiker ausradieren, damit die Notenhefte erneut ausgeliehen werden konnten.

Jochen spielte einen Song nach dem anderen. Der Text des Wiener Liedermachers Danzer bekam auch an diesem Ort eine andere Bedeutung: »Hast du schon jemals das Gefühl gehabt, dies alles könnte anders sein?« Bei der nächsten Zeile musste Jochen grinsen. »Noch ist es Zeit, mach dich zum großen Sprung bereit, auf die andere Seite …«

Als Jochen dieses Lied in Halle auf der Straße gesungen hatte, hielten sie ihm nach der Zuführung vor, er habe zur Flucht über die Grenze aufgefordert.

Gesine sah über den See. Heute Abend waren sie nicht die Einzigen hier. Ein junges Pärchen vom nahegelegenen Zeltplatz paddelte in der Ferne langsam vorbei. Es wirkte alles sehr friedlich. Sie blinzelte in den Sonnenuntergang und konnte sich nicht entscheiden, ob sie ihn spießig oder romantisch finden sollte.

Sie drehte sich zu Anita um. Ihre Freundin hatte Frank zum Lachen gebracht, denn Anita erzählte ihm ein wenig davon, wie ihr erstes Leben als Schuhverkäuferin gewesen war.

»Ich habe während meiner Lehrzeit einfach nicht in die Klasse gepasst.« Die anderen Mädchen waren nur mit dem Lackieren ihrer Fingernägel oder ihren Frisuren beschäftigt gewesen. Der Lehrer für Marxismus-Leninismus hatte seine ständigen Blähungen im Unterricht nicht zurückhalten können, alle spotteten über ihn. Aber eines Tages lautete seine Aufgabe: »Was verstehen Sie unter einem Marxisten?«

Die habe sie ernst genommen und versucht, ehrlich zu beantworten. »Erst habe ich die Definitionen aus Lexikon und Duden zitiert und geschrieben, dass ich damit nicht viel anfangen könne. Dann habe ich eigene Erklärungen versucht: Ein Marxist ist ein Mensch, der die Bibel und das Kommunistische Manifest kennt, der Marx und Lenin gelesen und verstanden hat, der historisch gebildet und politisch qualifiziert ist, der eigene Werte hat und nach ihnen lebt. Aber einen solchen Menschen kenne ich nicht, hab ich am Ende meines Aufsatzes geschrieben.«

»Und? War deine eigene Meinung gefragt?«, wollte Frank wissen.

»Ich wurde ein paar Tage später in die Zentrale der Konsumgenossenschaft gerufen. Die waren zuständig für die Ausbildung der Schuhverkäufer.«

Wieso Anita dort erscheinen sollte, wurde ihr nicht gesagt.

»Als ich dann da war, machte mich der Leiter zur Schnecke. Was ich mir denn dabei gedacht hätte, die Aufsätze sollten doch für einen Wettbewerb sein und womöglich im Zentralorgan der FDJ abgedruckt werden. Wie er denn jetzt dastünde … und so weiter und so fort.«

Nach einer kurzen Pause sagte Frank: »Die Lektion war wieder mal, man soll einfach nicht ehrlich sein.«

»Mehr Ärger«, erzählte Anita, »habe ich dann aber nicht bekommen.«

Sie schauten beide in den Abendhimmel, die Rauchwolken in der Ferne waren rosarot.

Frank wollte mehr über Anita erfahren. Sie machte bei den Frauen für den Frieden mit und erzählte ihm von der letzten Eingabe, die sie verfasst hatte. Sie kramte einen Moment in ihrer Tasche und zog einen Durchschlag heraus. Frank nahm das Seidenpapier und las sich Anitas Beschwerde an den Rat des Bezirkes durch.

In letzter Zeit blieb mir im wahrsten Sinne des Wortes die Luft weg. Ich möchte Sie fragen, ob Sie es normal finden, dass einem der Aufenthalt im Freien in Leipzig fast unmöglich geworden ist, weil man vor lauter Smog einfach keine Luft mehr bekommt, und dass gegen diesen Zustand nichts unternommen wird.

Warum alarmieren und informieren Presse und Rundfunk nicht öffentlich die Bevölkerung? Warum werden nicht Maßnahmen ergriffen, wie ein Verbot sämtlicher privater Fahrten mit Kraftfahrzeugen?

Ich frage mich, wie die zuständigen Institutionen und Personen so verantwortungslos handeln können.

Frank staunte über ihre Direktheit.

»Und? Was war die Reaktion?«

»Man habe meine Eingabe erhalten, teile die Sorgen, könne aber einige Formulierungen in dieser Form nicht bestätigen. Sie luden mich einen Monat später zum Gespräch über die sozialistische Umweltpolitik und die eingeleiteten Maßnahmen in ein kleines Büro ein. Da ging ich hin, es war aber enttäuschend, weil sie mich nur belehrt haben, dass sie alles zum Wohle des Volkes unternähmen.«

Das kenne er auch, erwiderte Frank und erzählte ihr von einem Plakat, das er für eine Ausstellung in einer Kirche gemacht hatte. »Leidensweg einer Eingabe« war die Schlagzeile, darunter standen Beispiele für Eingaben und die Antworten der Behörden.

»Eigentlich ist es sinnlos, Eingaben zu machen«, meinte Frank.

»Aber sie müssen doch irgendwie Druck spüren«, sagte Anita.

Uwe hatte sich dazu gesetzt. »Ich hab nach dem Zwischenfall mit Jochen auch eine Eingabe geschrieben.«

»Und? Haben sie schon reagiert?«, wollte Anita wissen.

»Noch nicht. Dass Straßenmusik das öffentliche Leben in unserer Stadt bereichert, hab ich geschrieben, und da Musik schon seit Lebzeiten die Menschen verbindet und ganz einfach Spaß macht, müsste doch eine Möglichkeit vorhanden sein, diese Freude den Menschen zu erhalten.«

Uwe zeigte mit dem Arm am Seeufer entlang.

»Hier ist überall Naturschutzgebiet, aber nicht weit von hier liegt der VEB Ingenieurstechnische Erschließung. Dort hab ich im vergangenen Jahr gejobbt, bevor ich im Schweitzer-Haus anfing. Mir sind da gleich in der ersten Woche die Diesel- und Ölfässer aufgefallen, die direkt am Seeufer standen. Da ist immer eine Menge danebengegangen. Jeden Tag sah ich die schillernden Ölpfützen und musste an das Grundwasser denken. Ich konnte das nicht länger mit ansehen, hab mich hingesetzt und eine Eingabe an das Amt für Umweltfragen geschrieben. Fünf Mal musste ich das wiederholen, niemand fühlte sich zuständig. Ich dachte schon, sie ist versackt. Doch drei Monate später fragte mich die Betriebsleitung plötzlich, warum ich sie angezeigt hätte. Sie hätten die Auflage bekommen, eine Wanne aus Beton zu bauen. Die waren total sauer auf mich. Ich wurde in die Werkstatt verbannt, durfte nicht mehr mit auf Baustellen hinausfahren, die versprochene Fahrerlaubnis auf Betriebskosten wurde mir gestrichen, und ich bekam nur noch stupide Aufgaben. Immerhin, die Ölwanne wurde gebaut, und ich bin gegangen.«

Anita fand die Maßnahmen gegen Uwe nicht so schlimm. Überhaupt fand sie es ziemlich normal und risikolos, Eingaben zu schreiben. Nach ihrem Geschmack könnten das ruhig mehr Menschen machen. Es koste kaum Mut und lasse sich leicht realisieren. Sie wollte noch wissen, ob Uwe danach gleich im Schweitzer-Haus angefangen habe.

»Nein«, sagte Frank, »wir haben zusammen auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein und Grillettas verkauft.«

»Was habt ihr?«

»Wir haben den Gastwirt vom Café Wilhelmshöhe kennengelernt«, erzählte Uwe weiter, »der beschäftigt viele Ausreiser und so Typen wie uns. Für ihn haben wir einen Stand auf dem Markt gemacht. Wir mussten ja irgendeine Beschäftigung nachweisen. Die Leute standen bei uns Schlange. Hamburger mit Ketchup, Bulette, Gurke und Käse waren der Knüller. Der Wirt kam mit dem Nachschub gar nicht hinterher.«

Uwe lachte, dann fiel ihm etwas ein, und er wurde ernst.