9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Ihr Schicksal ist kaum bekannt: Bis in die siebziger Jahre hinein wurden mehr als eine halbe Million Kinder sowohl in kirchlichen wie staatlichen Heimen Westdeutschlands oft seelisch und körperlich schwer mißhandelt und als billige Arbeitskräfte ausgebeutet. Viele leiden noch heute unter dem Erlebten, verschweigen diesen Teil ihres Lebens aber aus Scham – selbst gegenüber Angehörigen.

Manchmal genügte den Ämtern der denunziatorische Hinweis der Nachbarn auf angeblich unsittlichen Lebenswandel, um junge Menschen für Jahre in Heimen verschwinden zu lassen. In diesen Institutionen regierten Erzieherinnen und Erzieher, die oft einem Orden angehörten und als Verfechter christlicher Werte auftraten, mit aller Härte. Die »Heimkampagne«, ausgelöst von Andreas Baader und Ulrike Meinhof, und die Proteste der 68er brachten einen Wandel. Die Erlebnisberichte in diesem Buch enthüllen das vielleicht größte Unrecht, das jungen Menschen in der Bundesrepublik angetan wurde.

- Erste umfassende Darstellung der bis in die siebziger Jahre herrschenden skandalösen Zustände in kirchlichen und staatlichen Kinderheimen

- Erschütternde Erlebnisberichte von Betroffenen, die als Kinder traumatisiert wurden

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 286

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Alle Fotos ohne Fotonachweis stammen aus Privatbesitz. Es war uns leider nicht möglich, in jedem Fall den Urheber eines Fotos zu ermitteln. Bitte melden Sie sich beim SPIEGEL-Verlag, sofern Ihnen Urheberrechte an einem Bild zustehen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Copyright © 2006 by Deutsche Verlags-Anstalt, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München,

und SPIEGEL-Verlag, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg

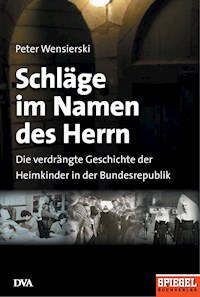

Umschlaggestaltung: Berndt & Fischer, Berlin

Fotos: Hintergrund: Eingang zum »Besinnungszimmer«

im Mädchenheim Fuldatal, Guxhagen

(Peter Wensierski | DER SPIEGEL);

Bildleiste: links: Arbeitsraum im Mädchenheim Fuldatal(© Archiv Gedenkstätte Breitenau), Mitte: Ausflug imKinderheim Kallmünz (© privat), rechts: BarmherzigeSchwestern im Vincenzheim, Dortmund (© privat).Typografie und Satz: DVA/Brigitte Müller

ISBN 978-3-641-28176-2V001

www.dva.de

Vor einiger Zeit habe ich einen Film gesehen, der von ehemaligen Heimkindern handelte. Ein Mann sagte zu seiner Schwester, „Weine nicht, es ist ja vorbei ...“ Es war ein liebevoller Trost, aber leider wird es nie vorbei sein.

Elke Meister, von 1960 bis 1964 bei den„Barmherzigen Schwestern“ im Vincenzheim, Dortmund

Inhalt

Vorwort

Willkommen bei den unbarmherzigen Schwestern

Gisela Nurthen, Jahrgang 1945, verbrachte die Jahre von 1961 bis 1965 in Heimen der Vincentinerinnen in Dortmund und Hamm – ein Trauma, das sie bis heute nicht loslässt.

Knute und Halleluja

Das verdrängte Schicksal der Heimkinder

Valium und Weidenruten

Marion Zagermann und Gundula Hofrogge kämpfen um die Wahrheit über ihre fünf gemeinsamen Jahre im evangelischen Kinderheim Scherfede.

„Ein ständiges Gefühl der Angst“

Josef Doll, Heinz Aubeck, Anton und Ludwig Tengler verbrachten ihre Kindheit im katholischen Kinderheim Kallmünz bei Regensburg. Sie suchen bis heute nach ihrer verlorenen Jugend.

„Du gräbst jetzt dein Grab“

Carola Koszinoffski kam als Säugling ins Heim zu den „Armen Dienstmägden Jesu Christi“ im rheinischen Eschweiler. 14 lange Jahre erlebte sie einen christlichen Alptraum.

Blut und Schokolade

Der Kalmenhof in Idstein ist ein Heim mit unheilvoller Vergangenheit. Hier wurden in der NS-Zeit Kinder massenweise umgebracht. Doch nach 1945 machten die Erzieher weiter, als sei nichts geschehen.

Pilgerreise in die Kindheit

Ein altes Kloster im Hessischen diente als Verwahranstalt für „gefallene“ Mädchen – und während der NS-Zeit auch als Arbeitserziehungslager der Gestapo. Monika Rohde und Helga Weber haben die Jahre in Breitenau nie verwunden.

Lehrlinge und Brandstifter

Ende der sechziger Jahre, im hessischen Jugendheim Staffelberg, riefen die späteren RAF-Mitglieder Andreas Baader und Gudrun Ensslin die Fürsorgezöglinge zur Revolte auf, zu Hunderten flohen Insassen der Erziehungsanstalten im ganzen Land. Das „Fanal von Staffelberg“ war der Anfang vom Ende der autoritären Heimerziehung.

„Die Menschenwürde zurückgewinnen“

Einige Erfahrungen bei der Entstehung dieses Buches

Dank

Literaturhinweise

Vorwort

Es ist unverkennbar: Je schlechter die Nachrichten über die Gegenwart und die Prognosen für die Zukunft werden, desto häufiger wird wieder geschwärmt von den „goldenen Zeiten“ der Gründerjahre, vom rasanten Wirtschaftswunder, den erfolgreichsten Jahren der jungen Bundesrepublik, in denen es immer nur aufwärts ging. Der Krieg war vorbei, und eine Nation ging an den Wiederaufbau.

Eine Welle der Erinnerung schwappt durch die Medien. In Fernsehserien lassen sich Menschen freiwillig in eine Schule der Adenauer-Ära zurückversetzen, und in „angesagten“ Klamotten- und Designerläden zwischen München und Berlin finden die modischen Accessoires jener Zeit reißenden Absatz. Nierentisch-Nostalgie und pastellfarbene Tütenlampen-Romantik machen sich breit.

Dagegen werden die „68er“ verdammt. Ihre antiautoritäre Erziehung, so heißt es, sei schuld an der problematischen Jugend von heute. Doch was hat die Protestbewegung anno 1968 ausgelöst? War es allein der Protest gegen den Vietnamkrieg, gegen den unverdauten Faschismus, der die jungen Rebellen politisierte und auf die Straße trieb?

Oder waren es nicht auch die überlebten autoritären Strukturen, die Erziehung zu „Zucht und Ordnung“ im eigenen Land, die eine massenhafte Ausgrenzung von Jugendlichen hervorgebracht hatten, von denen dieses Buch erzählt?

Manche Kapitel sind eine Zeitreise zurück in die fünfziger und sechziger Jahre. Eine Innenansicht der öffentlichen Erziehung von Staat und Kirche aus der Sicht der Kinder. Wer in die Heime kam, war selten ein Waisenkind oder Krimineller. Es waren meist nichtige Gründe, die zur Einweisung in die Erziehungsanstalten führten – Gründe, die ein gesellschaftliches Kartell bestimmte, zu dem Jugendbehörden, Gerichte, Lehrer, Nachbarn, Eltern und vor allem die damals noch einflussreichen Kirchen gehörten.

Sie legten fest, was gut und böse, wer brav und wer ungezogen war und ab wann ein Mädchen als „sexuell verwahrlost“ zu gelten hatte. Sie verkündeten als eine Art Naturgesetz, dass die uneheliche Geburt eine Schande sei.

„Wenn du nicht brav bist, kommst du ins Heim!“ Diese Drohbotschaft bekamen damals Millionen junge Menschen zu hören. Am Ende wurden einige Hunderttausend Kinder und Jugendliche tatsächlich hinter den Mauern der staatlichen und kirchlichen Erziehungsanstalten zu dramatischen Verlierern des deutschen Wirtschaftswunders. Für sie fiel eine schwere Tür ins Schloss, hinter der sie die ganz anderen, die dunklen fünfziger Jahre erlebten.

Mit der medialen Verklärung dieser Zeit droht dem nationalen Gedächtnis eine Art kollektiver Amnesie, eine schiefe Optik in der Wahrnehmung der unmittelbaren Vorgeschichte unserer Gegenwart. Diese Jahre eignen sich einfach nicht für den sentimentalen Feuerzangenbowlen-Blick.

Die Verwirklichung von Kindesrechten, die zu den universellen Menschenrechten zählen, ist ein Maßstab für den Grad der Freiheit in einer Gesellschaft.

Deshalb schlägt sich dieses Buch auf die Seite der Opfer jener Zeit, der Kinder und Jugendlichen in den Heimen. Es berichtet von der dunklen Seite der Gründerjahre und des Wirtschaftswunders, von schwerwiegenden Demokratiedefiziten und von dem gesellschaftlichen Tabu, das verbot, offen über die Folgen eines systematischen Machtmissbrauchs in unserem Land zu reden.

Es ist ein Buch über Menschrechtsverletzungen in Westdeutschland. Wer bisher geglaubt hat, nur im Osten, in der DDR, seien Menschen gequält, misshandelt, gedemütigt, erniedrigt und ihrer Chancen beraubt worden, der kann aus den Opferberichten dieses Buches lernen, dass der Westen so viel besser auch nicht mit jenen umgesprungen ist, die sich der verordneten gesellschaftlichen Norm nicht fügen mochten.

Dieses Buch ist ein Befreiungsschlag von und für die Betroffenen, die sich erstmals öffentlich dazu bekennen, ein Heimkind gewesen zu sein. Sie wollen, dass damit endlich für viele Menschen ein lebenslang andauerndes Tabu fällt. Das Buch richtet sich gegen die Kultur des Verschweigens.

„Warum hat eine Enquête-Kommission unser Leid nicht längst zusammengetragen“, fragte mich ein ehemaliges Heimkind. Die Berichte in diesem Buch sind exemplarisch, es ließen sich Tausende zusammentragen. Sie alle würden belegen, wie grundlegende christliche und bürgerliche Werte von den Verantwortlichen der Gesellschaft mit Füßen getreten worden sind.

Wenn man sich bei den Geschichten in diesem Buch fragt, wie dies möglich war, sollte sich die Frage anschließen, wie eine Wiederholung dieser brutalen Vorkommnisse in den Heimen heute auszuschließen ist. Was damals als billige Entsorgung von Störenfrieden funktionierte, kommt die Gesellschaft bis heute teuer zu stehen. Hunderttausende von sozialen Problemfällen wurden nicht gelöst, sondern in den Heimen erst produziert.

Heute werden die Forderungen nach geschlossenen, „harten“ Heimen wieder lauter. Polizei und Politiker fordern erneut das „Wegschließen“ von Jugendlichen. Der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) erfreut die Stammtische, wenn er stolz darauf hinweist, dass in Bayern die geschlossenen Heime niemals abgeschafft wurden.

Die Anzahl der auffällig gewordenen Kinder und Jugendlichen nimmt zu, nicht ab. Viele glauben immer noch, dass hier die Angst vor Strafe hilft. Besonders die sogenannte „Erlebnispädagogik“ ist ein beliebtes Kritikobjekt der Befürworter von Abschreckung und Strafe.

Doch am Kern des Problems, warum Kinder und Jugendliche außerhalb ihrer Familien überhaupt betreut werden müssen, hat sich nichts geändert. Die soziale Situation der Familien und jungen Menschen, die heute Erziehungshilfe in Anspruch nehmen, ist die gleiche wie die vor dreißig Jahren.

In einem Bericht über „Leistungen und Grenzen von Heimerziehung“, herausgegeben vom Bundesfamilienministerium, heißt es: „Die Eltern/Elternteile verfügen zu einem großen Anteil über eine niedrige formale Bildung, sind in Berufen mit niedrigem sozialen Status beschäftigt oder verfügen über keine bezahlte Arbeit.“

Weiter stellt die Studie den gravierend hohen Anteil an allein erziehenden Müttern, Scheidungsfamilien und kinderreichen Familien fest, „die aus armen, bildungsbenachteiligten und mehrfach belasteten Bevölkerungsteilen stammen“.

Mit anderen Worten: Die Klientel der öffentlichen Erziehung ist noch dieselbe wie zur Zeit Ulrike Meinhofs, die Ende der sechziger Jahre mit ihren Reportagen auf die elende Situation in den Heimen aufmerksam machen wollte. Nach wie vor gibt es die Probleme der unteren Schichten, und im Zeitalter der „Globalisierung“ werden weder die Probleme kleiner noch die Zahl jener, die mit ihnen zu kämpfen haben.

Es gibt auch eine Gegenwart, in der wieder heimlich geschlagen und misshandelt wird, an Orten, wo Ausgegrenzte aus dem Blickfeld zu verschwinden drohen – in Altersheimen beispielsweise.

Eine Erkenntnis der modernen Trauma-Forschung ist, dass Opfer in der Regel erst drei oder vier Jahrzehnte nach der Traumatisierung in der Lage sind, darüber zu reden. Viele haben diese Zeit tief in ihrem Inneren weggeschlossen, um überhaupt weiterleben zu können.

„Jetzt wird uns erst bewusst, was mit uns geschehen ist. Wir haben ängstlich unsere schrecklichen Erlebnisse in all den Jahren als schwere Last mit uns herumgetragen“, sagte eines der ehemaligen Heimkinder, die ich beim ersten Wiedersehen mit einem alten Gemäuer, in das man es vor dreißig Jahren eingesperrt hatte, begleitete. Offensichtlich ist es vielen der Opfer ein großes Bedürfnis, sich endlich freizureden oder -zuschreiben von jenem Gefüge der Unterdrückung aus Staat, Kirche und Familie, das ihr Leben bestimmt hat. Doch viele ehemalige Heimkinder schämen sich noch immer dafür, dass sie so aufgewachsen sind. Die Schande der Heimerziehung aber haben andere zu verantworten – allen voran die Kirchen, „denn sie haben die Anweisungen gegeben und dieses ganze Elend zugelassen“, wie es ein Opfer in dem irischen Film „Die unbarmherzigen Schwestern“ formuliert, der die Zustände in irischen Mädchenheimen schildert.

Die Schwestern und Brüder haben auch in Deutschland Kinder für sich arbeiten lassen, auf Feldern, in Wäschereien oder im Moor – „wie Zwangsarbeiter“ beklagen sich die hiesigen Opfer.

Die Kirchen, insbesondere die Orden, haben ihre Haltung und ihr Verhalten teuer bezahlen müssen. Der Traum, dass unter ihrem strengen Regiment eine neue, saubere, kirchentreue Jugend heranwächst, erfüllte sich nicht – weder in Irland noch in Deutschland. Im Gegenteil: Die Kirchen haben an Einfluss und Bedeutung verloren.

Bücher wie dieses wären eine Möglichkeit für die Kirchen, sich mit Fehlern zu konfrontieren und aus der eigenen Geschichte zu lernen. Doch wir wissen: Institutionen fällt es immer schwer, sich mit den eigenen Verfehlungen zu beschäftigen. Den Verantwortlichen für die damaligen Erziehungsmethoden ist gleichwohl zu wünschen, dass sie nicht in einen Abwehrreflex verfallen, sondern die schwierigen Fragen tatsächlich angehen und einen Prozess der gemeinsamen Verarbeitung beginnen.

Insbesondere gilt das für die beteiligten katholischen Institutionen, vor allem für jene katholischen Ordensgemeinschaften, die die seelischen und körperlichen Schläge im Namen des Herrn austeilten. Über Jahrzehnte haben sie den Widerspruch zwischen ihrem moralischen Anspruch und der brutalen Realität einfach ignoriert.

Die übergangenen Opfer in Deutschland haben ein Anrecht darauf, dass ihre Geschichte des erlittenen Unrechts endlich erzählt wird.

Von der Kirche aber muss verlangt werden, dass sie ihre Opfer um Verzeihung bittet für all das, was sie diesen Menschen angetan hat.

Willkommen bei den unbarmherzigen Schwestern

Gisela Nurthen, Jahrgang 1945, verbrachte die Jahre von 1961 bis 1965 in Heimen der Vincentinerinnen in Dortmund und Hamm – ein Trauma, das sie bis heute nicht loslässt.

Die Umerziehung zu einem wertvollen Mitglied der Gesellschaft begann mit einer Lüge im Namen des Herrn.

Im Fond des Autos, erinnert sich Gisela Nurthen an jenen Februartag im Jahre 1961, habe eine Frau gesessen und ihr gesagt: „So, jetzt machen wir einen kleinen Ausflug nach Dortmund, da triffst du viele Mädchen in deinem Alter, und es wird dir sicher gefallen.“

Gisela, damals gerade 15, stieg arglos ein.

Die Fahrt von Lemgo nach Dortmund war kurz, dann hielt der Wagen in der Oesterholzstraße 85 vor einem düsteren Ziegelbau, umgeben von hohen Mauern.

„Vincenzheim“ stand über der schweren Eisentür, die sich langsam öffnete. Eine Nonne mit breit ausladender Haube nahm Gisela an der Pforte in Empfang und eskortierte sie durch leere Gänge und hallende Treppenhäuser in ein oberes Stockwerk, zur Aufnahmestation, einem tristen Raum mit dicken Gittern vor den Scheiben, an den Fenstern fehlten die Griffe.

Gisela Nurthens neues Zuhause war ein „Heim für gefallene Mädchen“, geführt von den „Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul“. Eine Nonne händigte dem Mädchen die obligate Heimkleidung aus: eine Schürze, unter der die Brust flachgedrückt wurde, ein wadenlanges, graues Kleid, bis oben hin zugeknöpft, mit angesetzten „Puffärmelchen“, die jedes Mädchen im Heim artig aussehen lassen sollten.

Beim Umziehen beschimpfte die Nonne Gisela wegen ihrer schamlos kurzen „Beinkleider“, dazu noch ohne Unterrock. Was für ein Früchtchen sie sein müsse. Und die Haare! Aus dem Gesicht kämmen, aber schnell! Wir sind hier nicht bei den Hottentotten!

Unwirsch zerrte die Schwester an Giselas dichten, schwarzen Haaren; das Mädchen protestierte, was ihm prompt eine schallende Ohrfeige einbrachte. Zwischen Nase und Mund rann etwas Blut. „Abwischen!“ Die Nonne hielt Gisela ihr schmieriges Taschentuch hin. Aus einer Ecke des Hauses drang leiser Kirchengesang. Er kam aus der Nähstube. Kaum eines der Mädchen blickte zu ihr auf, als Gisela ihnen als Neue vorgestellt wurde. Mit gesenkten Köpfen gingen die Zöglinge ihren Stopf- und Näharbeiten nach.

Sie bekam einen Platz ganz hinten. Das Mädchen neben ihr raunte Gisela zu: „Willkommen bei den unbarmherzigen Schwestern!“

Gisela wohnte mit ihrer Mutter seit 1956 im dreistöckigen Mietshaus einer typischen Vertriebenensiedlung in der Vorstadt. Hier gab es kein Wirtschaftswunder, man war arm. Ihre Mutter musste auch am Wochenende zur Arbeit, Gisela war ein „Schlüsselkind“ und meist allein.

Seitdem ihre fünf Jahre ältere Schwester zur Ausbildung in eine andere Stadt gezogen war, hatte sie immerhin ein eigenes Zimmer. Eine Liege, eine Lampe, ein Nierentisch, ein Sessel. Und zwei Bücher, in denen sie immer wieder las: „Die Welt als Wille und Vorstellung“ von Arthur Schopenhauer, das andere hieß „Die vollkommene Ehe“.

Wenn ihre Mutter zur Arbeit fort war, ging Gisela an ein Kästchen, in dem ihre blonden Kinderlocken aufbewahrt wurden, und steckte sie sich mit Klammern ins mittlerweile dunkler gewordene Haar. Dann setzte sie sich in ihren Sessel, nahm die Bücher zur Hand und las sie abwechselnd.

Den düsteren Text des Philosophen fand sie bedeutsam, verstand aber trotz wiederholter Leseversuche kein Wort. Das andere Buch war dagegen sehr einfach zu verstehen. Zur vollkommenen Ehe gehören vor allem eine Ehefrau, die ihren Mann umsorgt, brave und gesunde Kinder und all die vielen neuen Geräte für den Haushalt, damit die Frau mehr Zeit hat, sich schön zu machen, wenn ihr Mann von der Arbeit müde heimkommt. Liebe oder gar Sex kamen in dem Buch nicht vor.

Die Zeit, die sie nach der Schule alleine zu Hause verbringen musste, war lang. Gisela durfte nie jemanden mit nach Hause bringen. Sie mochte die moderne Musik aus Amerika „unheimlich gerne“. Besonders Elvis Presley sprach ihr aus der Seele. Sie ging in Plattenläden, nicht um zu kaufen. Nur zum Anhören und Träumen. Dort gab es Kabinen, in denen man allein und ungestört den neuesten Platten lauschen konnte.

Sie nahm den Umschlag mit seinem Foto mit hinein in die Kabine, drückte das Plattencover fest an sich und stellte sich vor, „dass er nur für mich singt“. Schwärmerei einer 15-Jährigen. Das junge Mädchen glaubte an eine tiefe Gemeinsamkeit zwischen ihr und dem Sänger. Es war seine Traurigkeit und gleichzeitig seine freche Aufmüpfigkeit, die sie so anzog.

Zu Hause gab es zwar ein Radio, doch ihre „Negermusik“, wie die Mutter sie nannte, war auf UKW selten zu hören, nur auf Mittelwellen konnte sie ihre Musik empfangen, wenn auch sehr verrauscht. Das Radio war der größte Luxus in der ansonsten karg möblierten Wohnung.

Über ihren Vater redete die Mutter nicht, den gab es einfach nicht. Er hatte sie „sitzen lassen“, so nannten es die Nachbarn.

Gisela war die Größte und Älteste in ihrer Schulklasse, wegen Tuberkulose war sie erst mit acht Jahren eingeschult worden. Mit 15 hatte sie noch ein Kindergesicht, war aber körperlich voll entwickelt, ganz im Gegensatz zu den jüngeren Mitschülerinnen ihrer Klasse. Deren Eltern beäugten sie mit Argwohn: sie trug lange, offene Haare und enge Hosen.

Sexualerziehung war damals tabu. In einem gängigen Ratgeber „Zu einem gesunden Geschlechtsleben“ heißt es 1959: „Mütter und Väter! Werdet nicht müde, vor allem eure Töchter vor den Gefahren geschlechtlichen Missbrauchs zu warnen. Prägt ihnen den Wert jungfräulicher Unberührtheit und erfüllten Mutterseins ein. Eure Söhne aber mahnt zur Wertschätzung des Frauentums, das sich für eine Ehe aufspart.“

Voreheliche Sexualität galt gerade für Mädchen als eine Schande, die um alles in der Welt vermieden werden sollte. „Der Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe hinterlässt vor allem bei Mädchen zeitlebens ein Gefühl des Peinlichen und der Schuld“, warnt ein anderer Erziehungsratgeber.

Sexuelle Gefahren witterten die Erwachsenen überall. Insbesondere in der Musik aus Amerika.

In ihrem Zimmer malte Gisela eines Tages ein kleines Elvis-Bild an die Wand. Fotos und Filmplakate aufzuhängen, hatte ihr die Mutter generell verboten. Als sie es sah, schimpfte sie: „Ausgerechnet dieser Elvis! Mit diesem … diesem Hüftschwung!“ Es gab einen gewaltigen Streit, und Gisela musste Elvis entfernen.

Wenn ihr Idol Elvis doch mal im Radio zu hören war, drehte Gisela den Apparat laut und stellte sich ans offene Fenster. Das kurze Glück hatte seinen Preis: „Die Nachbarn riefen beim Jugendamt an, weil sie der Meinung waren, dass ich zu laut Musik höre. Und am nächsten Tag kam die Fürsorgerin.“

Giselas Mutter hatte Angst vor Ottilie Gröning, der Frau vom Amt, die häufig unangemeldet in die Wohnung kam. Auch Gisela hatte Respekt vor der Dame mit dem Haarknoten im Nacken und der umgehängten schweren Ledertasche. „So etwas gehört sich nicht für ein Mädchen!“ lautete die Standardermahnung der Ottilie Gröning.

Als Zwölfjährige hatte Gisela mal einen Liebesbrief an einen Nachbarjungen geschrieben. Den Brief hatte die Mutter des Jungen gefunden und ans Jugendamt gegeben. Als die Fürsorgerin ihn Gisela vorhielt, wollte sie im Boden versinken und sterben.

Genauso bedrohlich wie Frau Gröning waren die Nachbarinnen, denn sie verbrachten anscheinend ihre ganze Freizeit damit, selbst hinter den Gardinen der Fenster die Straße zu beobachten. Das Mädchen verabredete sich deshalb meist außerhalb der Siedlung. Sie mochte die frechen Jungs mit ihren Mopeds, doch wenn sie einmal mitgefahren war, dann stieg sie lieber ein paar Straßen vorher ab und ging den Rest alleine zu Fuß, vorbei an den Spionen hinter den Gardinen.

Gisela ging regelmäßig zur Schule, und im Zeugnis stand neben Betragen „sehr gut“. Sie benahm sich Erwachsenen gegenüber zuvorkommend und höflich. „Mir ging es aber nur richtig gut, wenn wir mit den Mopeds durch die Gegend fuhren und mir der Wind durch die Haare fegte. Ich wusste, dass darauf wieder eine Bestrafung folgen würde, und so kam es dann auch immer. Entweder hatten mich die Mütter anderer Mitschüler gesehen oder die Nachbarn. Der Spaß war verboten, obwohl ich nichts gemacht hatte, außer in engen Hosen und weitem Pullover hinten auf dem Moped mitzufahren.“

Gisela Nurthen, 1961

Wenn sie allein war, stieg Gisela mit ihrer „Nietenhose“ in die Badewanne. Sie ließ sie am Körper trocknen, damit sie wie angegossen saß. Wenn sie in den Spiegel blickte, fühlte sie sich trotzdem hässlich. Vor allem hätte sie gerne so eine lustige Stupsnase wie Romy Schneider gehabt. Mit Kakao und Wasser rührte sie eine Schminke an und übte vor dem Spiegel den Schmollmund von Brigitte Bardot. Gisela wollte auch so schöne Lippen haben wie die Schauspielerinnen auf den Kinoplakaten.

Für die Mutter, die Nachbarn und das Jugendamt waren solche „Vorkommnisse“ ein weiterer Beweis ihrer zunehmenden Verwahrlosung. „Ein Mädchen läuft so nicht rum“, zeterte die Fürsorgerin.

Die Akte des Jugendamtes schwoll an. „Ich wollte Opposition, den Kleinstadtmief durchbrechen, ich wollte, wie man heute sagt, cool sein“, sagt Gisela. „Ich wollte was anderes, was das genau sein sollte, wusste ich nicht, nur dass es anders sein sollte.“

Lemgo war in den Augen der Teenager eine langweilige Beamtenstadt, aus der man eines Tages irgendwie entkommen müsste. Die Streifenwagen der Polizei durchkämmten abends die Straßen. Die Beamten leuchteten mit Taschenlampen in die Gesichter der Pärchen auf den Parkbänken, stets auf der Suche nach Minderjährigen, die sich in Büschen oder Hausecken herumdrückten – Mief der fünfziger und sechziger Jahre, der überall in der Republik waberte.

Erwachsene und Jugendliche, das waren zwei Welten, die nicht miteinander sprachen. „Es gehört sich nicht“, sagten die Alten. „Das versteht ihr nicht“, erwiderten die Jungen.

Die neue Musik aus Amerika verband die Jugendlichen untereinander, es war ihre Sprache. Rock ’n‘ Roll, Dixieland, Boogie Woogie. „Verstehst du die Texte denn überhaupt?“ wurde Gisela einmal von ihrer Schwester gefragt. „Das ist nicht zum Verstehen, das ist zum Fühlen“, war ihre Antwort.

Zum Verhängnis wurde Gisela ein Tanzabend im Februar 1961, zu dem das Jugendheim eingeladen hatte. Aber die Mutter erlaubte ihr nicht, dort hinzugehen. Irgendwie entwischte sie ihr doch. Stundenlang konnte die 15-Jährige an diesem Abend ihre Musik fühlen und tanzen. Plötzlich war es schon zehn, sehr spät für damalige Verhältnisse. Gisela fürchtete sich, nach Hause zu gehen. Sie und der Junge, mit dem sie zumeist getanzt hatte, beschlossen, lieber nach Hannover zu fahren, in die nächstgelegene Großstadt.

Was sie da wollten, wussten beide nicht so genau. Sie liefen in der Nähe des Hauptbahnhofes durch die Straßen, tranken noch irgendwo etwas, langsam wurde es hell. Als sie zurücktrampen wollten, hielt nach ein paar Minuten ein Streifenwagen der Polizei neben ihnen.

24 Stunden später folgte ein Richter, der sich Gisela nicht einmal ansah, dem Vorschlag ihres Vormunds beim Jugendamt und schickte sie in das geschlossene Vincenzheim in Dortmund – „weil sonst weitere Verwahrlosung droht“.

Vier Jahre dauerte die Haft hinter Klostermauern. Gisela Nurthen war ohnmächtig einem perfiden Repressionssystem frommer Schwestern ausgeliefert, die sie mit Prügel zu Gebet, Arbeit und Schweigen zwangen. Bis heute hat die Frau das Trauma dieser unbarmherzigen Jahre nicht verwunden.

Schon bei geringsten „Verfehlungen“, wie unerlaubtem Sprechen, Weinen oder Erbrechen, erinnert sich Gisela, hagelte es Schläge oder andere Strafen. Geprügelt wurde sie mit allem, was gerade zur Hand war – mit Teppichklopfern oder Besenstielen. Zwischendurch gab es Boxhiebe in Rücken und Rippen.

Telefonieren war streng verboten, jegliche ein- und ausgehende Post wurde von den Nonnen gelesen und zensiert, viele Briefe kamen niemals an. Gisela durfte ohnehin nur alle vier Wochen schreiben. Die Nonnen schrieben sogar Bemerkungen in die Briefe der Mädchen an die Eltern. Besuch war einmal im Monat gestattet, die Gespräche wurden belauscht. „Ich verlor meinen Namen, wurde wie die anderen nummeriert. Wir durften nur schön ordentlich, nach den Nummern sortiert, in Zweierreihen durchs Haus marschieren – zur Arbeit, zur Kirche, zur Toilette, zum Essen.“ An jeder Tür musste die Mädchenkolonne still warten, bis die Nonnen auf-und zugeschlossen hatten. An die Wand lehnen war verboten. Wenn andere Gruppen in den Gängen getroffen wurden, durfte kein Wort mit ihnen gewechselt werden. Wer beim gemeinsamen Toilettengang zu lange brauchte, bei dem hämmerten die Nonnen lautstark gegen die Türen. „Alles musste im Blitztempo geschehen.“

Nur der Gottesdienst in der Hauskapelle nicht. Neulinge wie Gisela nahmen auf der Empore Platz. Direkt unter sich entdeckte sie im Kirchenschiff eine Reihe von Mädchen mit besonders kurzen Haaren, die Köpfe gesenkt – Heiminsassinnen, die versucht hatten auszureißen. Für die Nonnen waren ihre Zöglinge nichts als eine Herde von Sünderinnen. Bei jeder Gelegenheit mussten sich Gisela und die anderen immer wieder die gleiche Litanei anhören: „Ihr seid nichts wert, ihr seid nicht rein, aus euch kann ohne uns nichts werden.“ Alle unehelichen Kinder hatten für die Nonnen einen besonderen Makel.

Die Sünde bekämpften die unbarmherzigen Schwestern in Dortmund vor allem mit akkordähnlicher Arbeit. Gisela musste mit Dutzenden von anderen schulentlassenen Mädchen ab 14 Jahren unentwegt nähen und stopfen, waschen, mangeln und bügeln. Bei der Arbeit herrschte Sprechverbot, nur Marienlieder waren erlaubt. „Mein Platz war an der großen Heißmangel. Das stundenlange Stehen in großer Hitze – selbst im Sommer ohne zusätzliche Getränke –, das ständige Falten riesiger Bettwäsche ließ sämtliche Glieder schmerzen. Die Kolonne trottete abends schweigend durch die Gänge zurück wie geprügelte Hunde.“

Aufstehen mussten die Mädchen morgens um sechs. Strammstehen zum Morgengebet. Dann waschen, ein hastiges Frühstück, Einteilung zur Arbeit. Mittags gab es nach fünf Stunden die erste Pause. Am Nachmittag noch eine kurze Kaffeepause, mit „Muckefuck“. Bis zu zehn Stunden schuftete die 15-Jährige unbezahlt im immer gleichen Takt. Am Samstag mussten sie bis mittags arbeiten. Sonntags wurden Taschentücher zum Verkauf in der Nähstube umhäkelt.

Die hauseigene Großwäscherei war für die Vincentinerinnen ein lukratives Geschäft. Die Arbeit bringe, so schrieb 1962 der Dortmunder „Kirchliche Anzeiger“ ganz offen, „um die Steuerzahler etwas zu beruhigen“, einen „nicht unerheblichen Teil“ der Kosten ein. Hotels, Firmen, Krankenhäuser und viele Privathaushalte zahlten gut – und fragten nicht, wer da fürs Reinwaschen missbraucht wurde.

„Die Kunden bekamen uns nie zu sehen, es gab extra einen Abholraum, zu dem war uns der Zutritt streng verboten.“ Lohn für Gisela gab es so wenig wie Taschengeld – mithin auch keinen Rentenanspruch für die Heimjahre. „Wir waren jugendliche Zwangsarbeiter“, sagt Gisela Nurthen verbittert.

Der „Kirchliche Anzeiger“ lieferte Anno 1962 den ideologischen Überbau für die schamlose Ausbeutung der Heiminsassen: Die Mädchen seien „zu schwach für die Freiheit. Für viele sind ja Verantwortung und Pflicht fremde Begriffe. Ordnende Maßstäbe haben sie nicht erlernt. Freiheit heißt für sie, alles – aber auch alles – tun zu dürfen“.

Wenn eine der Jugendlichen aus dem Vincenzheim entweiche, warnte der Autor, dürften die Dortmunder ihr auf keinen Fall beistehen. „Bei einem Ausreißversuch fand ein Mädchen Unterstützung bei einigen Passanten. Sie glaubten zu helfen. Sie halfen einem Nichtschwimmer ins Tiefe.“ Deshalb seien die Heimtüren nach draußen geschlossen. „Die Freiheit, die man in diesem Alter besonders schätzt, sie ist zu gefährlich.“

Die jungen „Sünderinnen“ hatten auch „Freizeitveranstaltungen“, abends im Gemeinschaftsraum. Dabei wurden ihnen von den Nonnen immer wieder heilige Vorbilder vor Augen geführt. Besonders gern erzählten die Schwestern schaurige Geschichten von Märtyrerinnen, die lieber Folter ertrugen, als sich vom Glauben abzuwenden.

Eine andere Lieblingsgeschichte handelte von „Blutmalen“ der seligen Therese von Konnersreuth. Die im September 1962 verstorbene bayerische Bauernmagd blutete von 1926 bis zu ihrem Tod an vielen Stellen ihres Körpers, zuerst aus den Augen, dann – bevorzugt an Freitagen – aus den „Wundmalen Christi“ an den Händen und Füßen und in der Seite, wo der sterbende Jesus von der Lanze eines römischen Soldaten durchbohrt worden war. 35 Jahre lang soll Therese nichts gegessen haben, außer den Hostien, die sie täglich zu Kommunion empfing. „Dann wurde das Bild von ihr herumgereicht“, erinnert sich Gisela Nurthen, „ich konnte kaum hinschauen, wie sie dalag, verschwitzt und käseweiß, mit geschlossenen Augen und verklärtem Gesichtsausdruck. Ich hatte Angst.“

Gisela gewöhnte sich nach ein paar Monaten an, wenn sie den Nonnen zuhören musste, den Speichel so heftig zwischen Zähne und Zahnfleisch hindurchzuziehen, dass es blutete. Es wurde eine richtige Leidenschaft. „Ich saugte das Blut wie wild durch die Zähne, irgendwie beruhigte es mich.“

Auch für die „heilige Agnes“ schwärmten die Nonnen. Die habe ihr Leben geopfert, um ihre „Unversehrtheit“ zu bewahren. In der katholischen Kirche gilt die heilige Agnes noch immer als Schutzpatronin der Jungfrauen, Verlobten und der Keuschheit.

Reinheit und Unversehrtheit der Mädchen waren den „Barmherzigen Schwestern“ überaus wichtig. Die Unversehrtheit überprüfte ein alter Frauenarzt, dessen Hände zitterten, auf einem noch älteren Untersuchungsstuhl. Während der gynäkologischen Untersuchungen setzten sich die Nonnen vor den Stuhl und schauten ungeniert zu, egal, wie sehr sich die Mädchen auch schämten.

„Jede Minute des Tages wurden wir bewacht, auch während des Entkleidens zur Nacht oder beim Waschen. Sämtliche Schamgrenzen wurden dabei verletzt“, sagt Gisela Nurthen. „Die Nonnen standen um uns herum, spielten mit Schlüsseln oder Rosenkränzen, die seitlich an ihren Bäuchen herunterhingen, und fixierten unsere jungen Körper. Was dachten sie bloß dabei?“

Gisela Nurthen weiter: „Im Waschraum wurde jedem von uns ein Eimer gereicht, den wir mit warmem Wasser füllten. Dazu Handtuch und Schmierseife. Dann musste jeder in eine Toilettenkabine. Nun gingen die Nonnen auf und ab, sie glotzten unter jeden Türspalt, ob die Beine auch weit genug auseinander standen und das Wasser plätscherte, denn das ‚Unaussprechliche‘ musste gründlichst von allem Schmutz und von aller Unkeuschheit gesäubert werden. Diese Prozedur dauerte ewig und verwirrte mich. Mit meinen 15 Jahren war ich doch noch unberührt, hatte aber, seitdem ich im Heim war, keine monatliche Blutung mehr. Immerhin brauchte ich wenigstens nicht um diese ekelhaften grauen Stoffbinden zu bitten, mit den verblassten Blutspuren der Vorgängerinnen.“

Die mussten von den Mädchen einmal im Monat selbst gereinigt werden, mit den Füßen wurde der Stoff in der Badewanne ausgestampft.

Schweigen war bei den Mahlzeiten oberstes Gebot. Deren Qualität ließ einiges zu wünschen übrig. „Für uns wurde minderwertiges Essen zubereitet. Wir wussten, dass sich die Nonnen in der Küche heimlich das magere Fleisch nahmen, wir bekamen die Fettklumpen. Im Eintopf schwammen immer diese widerlichen Speckschwarten, an denen noch die Borsten hafteten. Wir alle ekelten uns schon beim Anblick davor, aber es gab kein Pardon, es musste aufgegessen werden.“

Wenn nicht mittags, dann eben abends. „Oft saß ich dann wieder mit Würgen davor, Tränen und Schnodder liefen in den Teller, dann setzte es Ohrfeigen, die Nonnen rissen mir den Löffel aus der Hand und schlugen damit auch zu. Sie schnaubten dabei, ob es uns Pack nicht doch noch zu gut ginge.“

Wenn sie dann zur Strafe in den Schlafsaal geschubst und dort ohne Essen eingeschlossen wurde, war Gisela, bis die anderen kamen, ganz allein.

Von hier konnte sie irgendwo da draußen das entfernte Quietschen einer Straßenbahn vernehmen. Und war da nicht auch das Rattern von Zügen? Diese Geräusche waren Musik in ihren Ohren. Sie wusste, da draußen gibt es noch richtiges Leben, nach dem sie große Sehnsucht hatte.

Doch gegenüber war nur eine riesige Ziegelwand, das ganze Gelände war umgeben von einer hohen Backsteinmauer mit Glasscherben auf der Krone, die Eingangstore waren mehrfach vergittert, die meisten Türen, auch im Haus, ließen sich nicht öffnen.

Sie sah durch die Gitterstäbe auf die gegenüberliegende Mauer und fragte sich, ob sie nicht doch ein schlechter Mensch war. Vielleicht hatten die Nonnen Recht? Vielleicht müsste sie nur genügend büßen?

„Manchmal schwor ich mir deshalb, den süßen Pudding zum Nachtisch irgendwie verschwinden zu lassen, anstatt ihn zu essen, obwohl er das Einzige war, worauf ich mich an manchen Tagen freute. Ich wollte ihn aber als Opfer für Jesus nicht essen, ich wollte Buße tun für meine Schlechtigkeit. Ich schämte mich sogar für meinen Ekel gegenüber Therese von Konnersreuth.“ Das Gefühl, sie sei nichts wert, vermittelten die Nonnen ihr täglich bei jeder Gelegenheit. Es begann sich immer mehr in ihrem Kopf einzunisten.

Im Laufe der Zeit lernte Gisela aber auch die kleinen Tricks der anderen Mädchen. Etwa so zu tun, als ob man huste, um dabei die Speckschwarte vom Mund in die Hand zu bugsieren und anschließend in die Tasche der Schürze. Allerdings liefen manche wochenlang mit der Schwarte in der Tasche herum, weil sie keine Möglichkeit hatten, sie irgendwo verschwinden zu lassen. Die Toiletten spülten schlecht und wurden kontrolliert.

Wenn alle Mädchen nach dem Strammstehen in ihren einheitlichen Anstaltsnachthemden zum Abendgebet in den Betten lagen und das Licht ausging, durfte niemand mehr aufstehen, um auf die Toilette zu gehen. Dafür stand irgendwo ein Eimer im Saal.

Gisela verkroch sich jeden Abend gerne unter ihrem Federbett. Wenn sie zu weinen anfing, schob sie die Ecke der Zudecke wie einen Knebel in ihren Mund. Doch das half nicht immer. Sie gewöhnte sich an, die Arme so unter den Kopf zu legen, dass sie sich nach links und rechts in den Schlaf schaukeln konnte. Die Bewegung machte so viel Geräusche, dass die wachhabenden Nonnen sie öfter an den Haaren packten, zischelnd beschimpften und auf den Flur hinausschleiften. Dort musste Gisela sich für den Rest der Nacht zu den Laken des Wäscheschrankes legen – der übliche Platz zur Absonderung nächtlicher Unruhestifter.

Im Flur bangte sie, dass die Nonne bloß nicht unter ihr Kopfkissen schaute. Darunter hatte sie das einzige Bild ihrer Mutter versteckt.

Einmal war die Stimmung abends im Schlafsaal etwas ausgelassener, weil die wachhabende Nonne nicht an ihrem Platz war. Das Licht war schon aus. In dem dunklen Raum scherzten die Mädchen über ihre Lieblingslieder. Gisela sang in die Dunkelheit hinein hingebungsvoll einen Song von Elvis Presley.

Sie hatte die Nonne nicht hereinkommen hören. Mit einem Ruck wurde sie aus dem Bett gerissen, über den Boden geschleift, heraus aus dem Schlafsaal, den Flur entlang bis zur „Klabause“, jenen gefürchteten Zellen mit Glasbausteinen anstelle von Fenstern. Die Ausstattung bestand nur aus einer Holzpritsche, einer groben Decke und einem Blecheimer mit Deckel als Toilette. Die Zellen waren so klein, dass man kaum darin auf- und abgehen konnte. Das Essen während der „Klabause-Tage“ bestand aus Wasser und Brot. Für den Elvis-Song gab es einen Tag „Klabause“.

Andere Mädchen, die beim Taschentücher-Umhäkeln Witze gemacht und gelacht hatten, bekamen oft drei Tage und mehr – zur „Besinnung“. Um nicht durchzudrehen, sagten sie Gedichte auf oder sangen Lieder, wie die 18-jährige Elke Meister, geborene Page. Sie wurde, kurz nachdem Gisela Bekanntschaft mit der „Klabause“ gemacht hatte, wegen Sprechens bei der Arbeit für drei Tage in das Nonnengefängnis gesteckt. Sie sagte in der düsteren Zelle einfach stundenlang Zahlen auf und betete das Einmaleins herunter. Dazwischen weinte sie, aber niemand kam. Nach der „Klabause“ musste sie anschließend in grauen „Putzkleidern“ herumlaufen, oft wochenlang. Jeder sollte sehen, dass man etwas „verbrochen“ hatte: „Schlafsaalstörung“ etwa, wie im Falle von Gisela.

Elke war mit ihrer 18-jährigen Schwester Regina 1960 ins Vincenzheim eingewiesen worden. Die Schwester musste zusammen mit ihrer knapp einjährigen Tochter Christine kommen. Sie war zwar mit einem 20-Jährigen verheiratet, doch das Jugendamt beanstandete die fehlende gemeinsame Wohnung, und hielt sie für eine ordentliche Ehe noch für zu unreif. Nun sollten die Vincentinerinen für die nötige Reife bei der jungen Frau sorgen.

Den Säugling durfte sie jedoch nur einmal in der Woche, am Sonntag, für ein paar Stunden sehen. Obwohl Regina für die Nonnen täglich in einem Saal der Kinderabteilung des Vincenzhauses andere Säuglinge pflegen musste, hatten die Schwestern es dem Fürsorgezögling untersagt, im direkt angrenzenden Raum sich um ihre eigene Tochter zu sorgen. An den Wochentagen konnte sie den Kontakt zu ihrem Kind nur heimlich bewerkstelligen. Das ging stets dann, wenn ihre Kollegin Lissy an der Eingangstür „Schmiere“ stand.

Die jungen Mädchen im Vincenzheim empfanden es schon als Wohltat, zur Arbeit in die Großküche im Keller abkommandiert zu werden, denn dort hielten sich nur wenige Nonnen auf. Man konnte miteinander flüstern, wenigstens bis die rasselnden Schlüsselbunde der verhassten „Spitzhauben“ zu hören waren.