Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

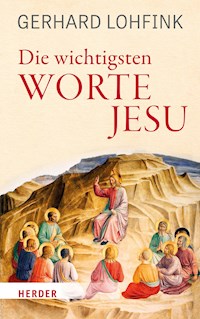

Das, was Jesus uns gelehrt hat, seine Verkündigung, stand seit jeher im Mittelpunkt des Interesses des großen Neutestamentlers Gerhard Lohfink. Seine neuestes Buch enthält die wichtigsten "Sprüche" bzw. "Logien" Jesu, jene Aussagen des Nazareners, die die Forschung aufgrund zahlreicher Indizien für authentisch hält. Auf der Basis der Forschungsarbeit der Bibelwissenschaft möchte Gerhard Lohfink seinen Leserinnen und Lesern vor allem die Wucht und die Schönheit, aber auch den Ernst von rund 70 zentralen Herrenworten vor Augen stellen. Das Buch hilft zu verstehen, wovon Jesus in diesen scharf konturierten Worten überhaupt redet. Die meist äußerst knapp formulierten Sprüche prägten sich den Jüngern Jesu wegen ihrer klaren Struktur und ihrer Bildhaftigkeit von Anfang an unvergesslich ein.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 582

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Zur Abbildung auf dem Schutzumschlag:

Fra Angelico, Die Bergpredigt, Fresko (um 1440), Florenz, San Marco.

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2022

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

Umschlaggestaltung: Verlag Herder

Satz: Barbara Herrmann, Freiburg im Breisgau

E-Book-Konvertierung: Newgen Publishing Europe

ISBN Print 978-3-451-39190-3

ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-82990-1

ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-83190-4

Inhalt

Vorwort

Vorbemerkungen

I. Das Ereignis der Gottesherrschaft

1Die Proklamation der Gottesherrschaft (Mk 1,15)

2Der Kleinste größer als der Größte (Lk 7,28)

3Selig, die sehen, was ihr seht (Lk 10,23 –24)

4Die Wunder der Heilszeit (Lk 7,22–23)

5Die Vertreibung der Dämonen (Lk 11,20)

6Der Sturz des Widersachers (Lk 10,18)

7Selig, ihr Armen! (Lk 6,20 –21)

8Neuer Wein in neue Schläuche (Mk 2,21–22)

9Während einer Hochzeit fasten? (Mk 2,19)

10Die »Gewalttäter« der Gottesherrschaft (Mt 11,12–13)

II. Die Aussendung der Zwölf

11Wie Lämmer mitten unter Wölfe (Lk 10,3)

12Nehmt nichts mit auf den Weg! (Lk 9,3)

13Grüßt niemanden unterwegs! (Lk 10,4)

14Wenn ihr in ein Haus kommt (Lk 10,5 –12)

15Das Brot für den kommenden Tag (Mt 6,11)

16Wer euch hört, hört mich (Lk 10,16)

III. Jüngerexistenz

17Die Füchse haben ihre Höhlen (Lk 9,57–58)

18Lass die Toten ihre Toten begraben! (Lk 9,59–60)

19Wer die Hand an den Pflug gelegt hat (Lk 9,61–62)

20Die Ehelosigkeit Jesu (Mt 19,12)

21Ohne Rücksicht auf die eigene Familie (Lk 14,26)

22Schon jetzt das Hundertfache (Mk 10,29 –30)

23Einer nur ist euer Vater (Mt 23,9)

24Wer unter euch der Erste sein will (Mk 10,43–44)

25Sein Kreuz ergreifen (Lk 14,27 par Mt 10,38)

26Wer sein Leben verliert, wird es retten (Mk 8,35)

27Wenn das Salz schal wird (Lk 14,34 –35)

28Der Mühlstein am Hals (Lk 17,1–2)

29Einen Becher kühles Wasser (Mt 10,42)

IV. Leben im Licht der Gottesherrschaft

30Wer seinem Bruder auch nur zürnt (Mt 5,21–22)

31Ohne Versöhnung keine Liturgie (Mt 5,23 –24)

32Ehebruch schon mit den Augen (Mt 5,27–28)

33Ehescheidung: ein Kapitalverbrechen (Mt 5,31–32)

34Sich lieber die Hand abhacken (Mk 9,43–48)

35Ihr sollt überhaupt nicht schwören (Mt 5,33 –37)

36Gewaltverzicht (Mt 5,38–42)

37Feindesliebe (Lk 6,27–28)

38Er weiß doch, was ihr braucht (Mt 6,7–8)

39Statt Brot einen Stein? (Mt 7,9 –11)

40Richtet nicht! (Mt 7,1)

41Splitter und Balken (Mt 7,3)

42Keiner kann zwei Herren dienen (Mt 6,24)

43Kamel und Nadelöhr (Mk 10,25)

44Was den Menschen unrein macht (Mk 7,15)

45Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist! (Mk 12,17)

46Wie ein Kind (Mk 10,15)

47Sucht zuerst das Reich Gottes! (Lk 12,31)

V. Der Hoheitsanspruch Jesu

48Deine Sünden sind dir vergeben (Mk 2,5)

49Amen, ich sage euch (Mt 8,10)

50Hier ist mehr als Salomo (Lk 11,31–32)

51Nicht Frieden, sondern das Schwert (Mt 10,34 –36)

52Jeder, der sich zu mir bekennt (Lk 12,8–9)

53Ich bin es (Mk 14,62)

VI. Die Krise Israels

54Die Mücke siebt ihr (Mt 23,24)

55Wehe euch Gesetzeslehrern! (Lk 11,52)

56Denen draußen wird alles zum Rätsel (Mk 4,11)

57Wenn ihr im Westen eine Wolke seht (Lk 12,54–56)

58Nicht mit Beobachtung (Lk 17,20 –21)

59Kein Zeichen vom Himmel (Lk 11,29)

60Wer nicht mit mir sammelt (Lk 11,23)

61Du aber hast nicht gewollt (Lk 13,34 –35)

62Weh dir, Chorazin! (Lk 10,13 –15)

63Ausgeschlossen vom Mahl der Endzeit (Lk 13,28 –29)

VII. Im Angesicht des Todes

64Mit einer Taufe muss ich getauft werden (Lk 12,49–50)

65Am dritten Tag werde ich vollendet (Lk 13,31–32)

66Fürchte dich nicht, du kleine Herde! (Lk 12,32)

67Richter über die zwölf Stämme Israels (Mt 19,28)

68Lösegeld für Viele (Mk 10,45)

69Die Abendmahlsworte (Mk 14,22–24)

70Dem endzeitlichen Festmahl entgegen (Mk 14,25)

Schlussüberlegungen

Danksagung

Anmerkungen

Verzeichnis wichtiger Themen

Verzeichnis der Schriftstellen

Liturgische Tabelle

Als Christus starb,

hinterließ er keine Dokumente,

sondern Jünger.

Christlich ist nicht die Gesellschaft,

in der niemand sündigt,

sondern die, in der viele Buße tun.

Die Kirche hat nicht das Christentum

der Welt anzupassen,

sie hat nicht einmal die Welt

dem Christentum anzupassen;

sie muss vielmehr in der Welt

eine Gegenwelt bewahren.

Nicolás Gómez Dávila

1. Zitat: Nicolás Gómez Dávila, Es genügt, dass die Schönheit unseren Überdruss streift … Aphorismen, Stuttgart 2010, 111; 2. Zitat: Ders., Aufzeichnungen des Besiegten. Fortgesetzte Scholien zu einem inbegriffenen Text, Wien 2012, 60; 3. Zitat: Ders., Aufzeichnungen des Besiegten, 60.

Vorwort

Aus dem reichen Traditionsstoff der vier Evangelien ragen vor allem die Gleichnisse Jesu heraus. Sie waren leicht weiterzuerzählen. Hinzu kommt aber noch eine große Zahl knapp formulierter Sprüche, die sich den Jüngern Jesu wegen ihrer klaren Struktur und ihrer Bildhaftigkeit unvergesslich eingeprägt hatten.

Zu den Gleichnissen habe ich 2020 das Buch »Die vierzig Gleichnisse Jesu« veröffentlicht1. Beim Schreiben drängte sich mir damals der Gedanke auf, es müsste unbedingt ein in seiner Anlage vergleichbares Buch über die Sprüche Jesu geben. In der Kirche hatte sich für die Herrenworte schon sehr früh der Ausdruck ›Logien‹ eingebürgert. Die Bibelwissenschaftler haben diese alte kirchliche Terminologie dann später übernommen und zu einem Spezialausdruck für kurze, in sich stehende Jesusworte gemacht, obwohl ein ›Logion‹ im Griechischen ursprünglich ein Orakelspruch war. Und Jesus hat nicht orakelt, sondern die wahre Situation des Gottesvolkes aufgedeckt, die Gegenwart der Gottesherrschaft verkündet und Menschen für das endzeitliche Israel gesammelt. Dennoch: Der Begriff ›Logion‹ bzw. ›Logien‹ ist seit langem eingeführt und sollte auch beibehalten werden.

So folgt hier nun also ein Buch über die wichtigsten ›Sprüche‹ oder ›Logien‹ Jesu. Auch in diesem Buch greife ich dankbar auf die Forschungsarbeit vieler Bibelwissenschaftler zurück. Das Fachgespräch soll also nicht fehlen. Es soll sich aber auch nicht in den Vordergrund drängen. Ich möchte meinen Leserinnen und Lesern vor allem die Wucht und die Schönheit, aber auch den Ernst zentraler Herrenworte vor Augen stellen. Und selbstverständlich möchte ich ihnen erschließen, wovon Jesus in diesen scharf konturierten Worten überhaupt redet.

Im Februar 2022

Gerhard Lohfink

Vorbemerkungen

1. Im Vorwort war von Worten, Sprüchen oder Logien Jesu die Rede. Das war noch ziemlich vage. In Wirklichkeit begegnen uns die Herrenworte in sehr verschiedenen Formen. Da gibt es prägnante Einzeiler wie zum Beispiel der folgende:

Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. (Mk 2,28)

Oder es gibt Zweizeiler mit der folgenden Struktur:

Was blickst du auf den Splitter im Auge deines Bruders,

doch den Balken im eigenen Auge bemerkst du nicht?

(Mt 7,3)

Man sieht sofort an dem zweimaligen »im Auge«, dass die beiden Zeilen parallel gebaut sind. Sie stehen jedoch antithetisch parallel. Denn einmal ist es das Auge des Glaubensbruders und das andere Mal das eigene Auge – und einmal ist es ein Splitter und das andere Mal ein Balken. Wir haben also einen kunstvoll gebauten ›antithetischen Parallelismus‹ vor uns. Immer wieder werden wir bei Jesus auf diese Stilfigur treffen. – Doch nicht alle Logien Jesu sind Ein- oder Zweizeiler. Es gibt auch Mehrzeiler wie etwa den folgenden:

Wenn du deine Gabe zum Altar bringst

und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat,

so lass deine Gabe dort vor dem Altar,

geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder

und dann komm und bring deine Gabe dar!

(Mt 5,23 –24)

Auch dieser Mehrzeiler ist keineswegs eine bloße Aneinanderreihung von Sätzen. Er ist kunstvoll als ›konzentrische‹ Reihe aufgebaut – und zwar nach einem Schema, in dem jede Zeile von einem zentralen Begriff beherrscht wird:

A1 — deine Gabe

B1 — dein Bruder

C — deine Gabe

B2 — dein Bruder

A2 — deine Gabe

Auf diese Weise wird das Mittelglied C als Zentrum der Gesamtfigur hervorgehoben, sodass als Spitzenaussage hervortritt: Lass deine Opfergabe lieber ungeopfert (als unversöhnt zu opfern)! Das Beispiel zeigt: Jesus beherrschte auch bei längeren Sprüchen die Technik geprägter Rede, und er verstand es, das, was er sagen wollte, in vielerlei Formen zusammenzufassen.

2. Selbstverständlich kann in diesem Buch nicht jedes Logion ausgelegt werden, das als authentisches Herrenwort in Frage käme. Ich war gezwungen, eine Auswahl vorzunehmen. Zunächst hatte ich eine Vor-Auswahl von etwa 150 Logien getroffen, die ich dann noch einmal auf 70 reduziert habe. Man möge mir glauben, wie schwer es mir fiel, 80 Herrenworte wieder zu streichen. Doch hat mir dieses Vorgehen in handgreiflicher Form vor Augen geführt, was ich vorher eher unbewusst mit mir herumtrug:Wie unvergleichlich groß nämlich die Zahl der uns zuverlässig überlieferten Herrenworte ist.

3. Weil die drei ersten Evangelien eine große Menge Überlieferungsmaterial gemeinsam haben, sind uns viele Herrenworte mehrfach und oft in verschiedener Fassung überliefert. Teilweise sind es Überlieferungsvarianten, teilweise gehen die Varianten auf Redaktion durch die Verfasser der Evangelien zurück. Selbstverständlich habe ich in solchen Fällen immer denjenigen Evangelisten gewählt, der vermutlich der ursprünglichen Form des betreffenden Jesuswortes am nächsten ist.

Ziel des vorliegenden Buches ist es aber nicht, die älteste Gestalt der hier behandelten Jesusworte (ipsissima forma) bis ins Detail zu rekonstruieren und die entsprechenden Rekonstruktionen dann als Textgrundlage zu verwenden. Der mit einem Balken versehene Text ist im Normalfall ein ›kanonischer‹ Text aus den drei ersten Evangelien und keine Rekonstruktion. Das schließt aber keineswegs aus, dass ich bei der Auslegung auch immer wieder nach der Ursprungsform und der ursprünglichen Intention der einzelnen Herrenworte zurückfrage.

4. Es gab mit Sicherheit Herrenworte, die in sich verständlich waren und die deshalb ohne Einleitung und ohne jeden Kontext überliefert werden konnten. Zum Beispiel dieser antithetische Parallelismus:

Leichter ist es für ein Kamel, durch ein Nadelöhr hindurch zukommen,

als für einen Reichen in das Reich Gottes hineinzukommen.

(Mt 19,24)

Innerhalb der Evangelien sind dann jedoch praktisch sämtliche Logien in einen Kontext eingebunden worden. Wo es sinnvoll erschien, bin ich jeweils auch auf den jetzigen Kontext eines Logions eingegangen. Ich habe mich aber auch nicht gescheut, Herrenworte isoliert zu behandeln, die jetzt mitten in einer Erzählung stehen oder die den Abschluss einer erzählerischen Einleitung bilden, die ganz auf das betreffende Logion ausgerichtet ist. In der Literaturwissenschaft heißt ein prägnantes Wort, das auf diese Weise durch eine äußerst knappe Einleitung vorbereitet wird, ›Apophthegma‹. Da ich diesen Begriff im Folgenden bisweilen verwenden werde, hier ein Beispiel aus dem klassischen Altertum2:

Als Archelaos von einem schwatzhaften Friseur gefragt wurde, wie er ihm die Haare schneiden solle, antwortete Archelaos: »Schweigend«.

5. Noch auf einen anderen Fachbegriff sei an dieser Stelle hingewiesen. Matthäus und Lukas übernehmen oft Überlieferungen, die sie im Markusevangelium vorfanden. Beide schöpfen aber auch aus einer wahrscheinlich schriftlichen Quelle, die hauptsächlich Jesuslogien enthielt. Sie wird in der neutestamentlichen Wissenschaft als ›Logienquelle‹ bzw. als ›Spruchquelle‹ bezeichnet und mit dem Buchstaben Q (= Quelle) abgekürzt. Ich werde in diesem Buch immer die Bezeichnung ›Spruchquelle‹ verwenden. Leider kann der Traditionsbestand der Spruchquelle nur hypothetisch aus gemeinsamem Überlieferungsgut von Lukas und Matthäus erschlossen werden – und zwar dann, wenn die betreffende Überlieferung bei Markus fehlt oder aber bei Lukas und Matthäus in einer von Markus signifikant verschiedenen Form auftritt. In der Bibelwissenschaft wird sogar darüber diskutiert, ob es die Spruchquelle nicht in verschiedenen Fassungen gab und ob nicht Matthäus und Lukas je verschiedene Fassungen vor sich hatten. Wenn es notwendig ist oder sinnvoll erscheint, werde ich jeweils auf die Herkunft eines Herrenwortes aus der Spruchquelle hinweisen.

6. Wenn in diesem Buch zwischen zwei Bibelstellen ein »par« steht, handelt es sich jeweils um die Parallel-Tradition eines Jesusworts, die uns bei Matthäus und Lukas (und vielleicht auch bei Markus) überliefert ist. Beispiel: (Mt 5,3 par Lk 6,20) oder (Mt 12,39 par Mk 8,12 par Lk 11,29).

7. Am Ende des Buches befindet sich eine Tabelle, mit deren Hilfe man den liturgischen Ort der behandelten Jesusworte in den Evangelien der Sonntage des katholischen Kirchenjahrs auffinden kann.

I.Das Ereignis der Gottesherrschaft

Im I. Teil dieses Buches geht es um das Ereignis der Gottesherrschaft. Das ist bewusst so formuliert. Es geht keineswegs allein um den Begriff der Gottesherrschaft. Wenn Jesus über die Gottesherrschaft nicht nur predigt, sondern sie ansagt – wenn er seine Jünger seligpreist, weil sie erblicken, was Propheten und Könige sehen wollten, aber nicht gesehen haben – wenn er Kranke heilt und Dämonen austreibt – wenn er den Armen die Umwälzung aller Verhältnisse ankündigt – wenn er von dem neuen Wein spricht, den man nicht in alte Häute gießen kann – kurz: wenn all das geschieht, wovon in diesem 1. Teil die Rede sein wird, so ist das ein Ereignis, das sich mit einer bloßen Begriffsbestimmung nicht fassen lässt.

Dennoch muss durchaus auch von dem Begriff der Gottesherrschaft die Rede sein. Und außerdem erlaube ich mir jetzt ausnahmsweise ein wenig Wortstatistik, weil selbst eine trockene Statistik auf ihre Art deutlich machen kann, was damals beim Auftreten Jesu in Israel geschehen ist. Es folgt deshalb eine Tabelle für das Vorkommen des Begriffs ›Gottesherrschaft‹ (bzw. ›Himmelsherrschaft‹) in den einzelnen Büchern des Neuen Testaments:

Mt

37

Eph

1

Hebr

–

Mk

14

Phil

–

Jak

–

Lk

32

Kol

1

1 Petr

Joh

2

1 Thess

–

2 Petr

–

Apg

6

2 Thess

1

1 Joh

–

Röm

1

1 Tim

–

2 Joh

–

1 Kor

4

2 Tim

–

3 Joh

–

2 Kor

–

Tit

–

Jud

–

Gal

1

Phlm

–

Offb

1

Die Tabelle zeigt: In der neutestamentlichen Briefliteratur tritt der Begriff der Gottesherrschaft deutlich in den Hintergrund. Im paulinischen Briefkorpus ist er nur noch vereinzelt da, in den übrigen Briefen fehlt er fast ganz. Ähnliches gilt für das Johannesevangelium, ähnliches übrigens auch für die ›Apostolischen Väter‹. Bei ihnen macht nur der »Hirt des Hermas« (geschrieben um 150 n. Chr. in Rom) eine Ausnahme – und zwar deshalb, weil diese Schrift die Formel »hineinkommen in das Reich Gottes« mehrfach aufgreift. Nicht anders ist es in der frühjüdischen Literatur. Der Begriff ›Gottesherrschaft‹ ist bekannt, kommt vor, vor allem in Gebeten, ist aber im Vergleich mit dem Vorkommen in den drei ersten Evangelien relativ selten.

Demgegenüber muss man im Blick auf die synoptischen Evangelien geradezu von einer Begriffs-Eruption sprechen. Selbstverständlich könnte man die hier vorgelegte Statistik noch verfeinern, indem man in den drei ersten Evangelien alle Vorkommen des Begriffs streicht, die auf Redaktion durch die Evangelisten zurückgehen. Doch im Wesentlichen würde sich dadurch nichts ändern. Auch dann würde die Statistik zeigen, dass der Begriff der Gottesherrschaft für die Verkündigung Jesu schlechthin zentral war. Aber eben nicht nur als Begriff. Zentral war die Sache, um die es dabei ging. Sie wird uns in diesem Buch ständig beschäftigen.

Manche Neutestamentler, vor allem Hans Conzelmann in seinem »Grundriss der Theologie des Neuen Testaments«, waren der Meinung, dass bei Jesus die Verkündigung des Kommens der Gottesherrschaft einerseits, die Lehre von Gott und die Ethik andererseits relativ unverbunden nebeneinander ständen3. So werde zum Beispiel das Gebot der Nächstenliebe nicht eschatologisch, sondern schöpfungstheologisch begründet. Doch Conzelmanns Grundannahme lässt sich durch eine genauere Betrachtung der Jesusworte falsifizieren. Wir werden in diesem Buch immer wieder auf die Gottesherrschaft stoßen – auch in der Gotteslehre und in der Ethik Jesu. Das Ereignis der Gottesherrschaft hat das gesamte Denken und Handeln Jesu bestimmt. Im Grunde ist es schon fragwürdig, überhaupt von einer ›Gotteslehre‹ und einer ›Ethik‹ Jesu zu sprechen. Bei theologischen Traktaten sind solche Ordnungsbegriffe sinnvoll. In der Verkündigung Jesu sind sie unsachgemäß.

1 Die Proklamation der Gottesherrschaft(Mk 1,15)

Es würde sich lohnen, einmal jedes der vier Evangelien gesondert zu befragen, was jeweils das erste Wort ist, das Jesus dort in ›direkter Rede‹ spricht. Im Markusevangelium sind es die theologisch außerordentlich dichten Sätze:

Erfüllt ist die Zeit und nahegekommen ist die Gottesherrschaft.

[Deshalb:] Kehrt um und glaubt an [dieses] Evangelium!

(Mk 1,15)

Sind diese beiden Sätze lediglich eine nachträgliche Zusammenfassung der Verkündigung Jesu durch den Verfasser des Markusevangeliums? Also eine Art Rekapitulation? Das ist die Meinung vieler Kommentatoren. Rudolf Bultmann ging sogar noch weiter. Er hat in seiner »Geschichte der synoptischen Tradition« behauptet, hier handle es sich um »eine ganz sekundäre Bildung unter dem Einfluss der spezifisch christlichen Terminologie«, somit also um »eine Zusammenfassung der christlichen Heilspredigt«. Was die »spezifisch christliche Terminologie« angeht, verweist er auf die Wendung »glauben an das Evangelium«4.

Hatte Rudolf Bultmann recht? Selbstverständlich waren ›Glaube‹, ›Evangelium‹ und ›Umkehr‹ zentrale Begriffe der urchristlichen Predigt. Doch damit ist überhaupt noch nichts entschieden. Denn »Nahegekommen ist die Gottesherrschaft« gehörte keineswegs in die Mitte der urchristlichen Verkündigung. Die redete von Jesus Christus und – wie wir bereits sahen – kaum mehr von der Gottesherrschaft. Wenn Paulus vom »Evangelium Gottes« spricht, meint er nicht das Evangelium von der Gottesherrschaft, sondern das Evangelium von Tod und Auferweckung Jesu Christi (vgl. Röm 1,1–4; 1 Kor 15,1–5).

Entsprechend steht innerhalb des Neuen Testaments der Begriff der Umkehr außerhalb der synoptischen Evangelien nie in unmittelbarer Verbindung mit dem Begriff der Gottesherrschaft. Und die Wendung »glauben an das Evangelium« findet sich wörtlich überhaupt nur in Mk 1,15 und nirgendwo sonst im Neuen Testament5. Auch hier haben wir also keineswegs eine ›Formel‹ urchristlicher Verkündigung vor uns. Deshalb dürfte es sich in Mk 1,15 wohl kaum um einen nachträglichen Eintrag urchristlicher Verkündigungssprache in die Sprache Jesu handeln. Die Bewegungsrichtung läuft umgekehrt. Die genuine Sprache Jesu hat die spätere Verkündigungssprache beeinflusst. Mk 1,15 könnte also durchaus auf Jesus selbst zurückgehen.

Und hierfür gibt es nun noch einen viel gewichtigeren Grund: Wir wissen aus Mk 6,7–13 und Mt 10,5–15, dass Jesus zwölf seiner Jünger irgendwann in die Ortschaften Galiläas (oder ganz Israels?) ausgesandt hat. Er hatte sie in ihrer Zwölfzahl zum lebendigen Symbol gemacht für das, was sein eigentliches Ziel war: das Zwölfstämmevolk angesichts der herandrängenden Gottesherrschaft zu der endzeitlichen Gemeinde Gottes zu sammeln. Die Zwölf waren die zeichenhafte Mitte, aber auch das Instrument dieser Sammlungsbewegung. Sie sollten in den Dörfern und kleinen Städten die Gottesherrschaft proklamieren (Mt 10,7; Lk 10,9.11). Anders formuliert: Sie sollten sie ›ansagen‹. Deshalb musste von der Gottesherrschaft notwendig auch in der Form der Ansage geredet werden.

Doch wie konnten die Jünger diese Ansage formulieren? Eine Proklamation von Dingen, die unmittelbar bevorstehen, muss aus kurzen, komprimierten Sätzen bestehen – sie muss also eine Form haben, wie sie ein Ausrufer braucht, um sie mit lauter Stimme verkünden zu können. Solche Sätze zu formulieren, konnte Jesus nicht einfach seinen Jüngern überlassen. Sie mussten stimmen. Sie mussten treffen. Sie mussten einfach und doch auffallend, markant und außerdem auch noch leicht zu behalten sein. Genau das trifft nun aber auf Mk 1,15 zu. Jesus hat derartige Sätze selbst formuliert, er hat sie auch selbst verwendet, und die Zwölf haben sie sich eingeprägt6. Mk 1,15 könnte deshalb – zumindest in seinen Grundzügen – der Wortlaut der Proklamation sein, mit der Jesus die Zwölf aussandte. Unser Text hätte dann einen klaren ›Sitz im Leben‹ – nämlich den öffentlichen Auftritt der von Jesus ausgeschickten Jünger. Dazu passen die knappen Aussagen mit den Verben betont am Anfang, und dazu passt auch der Inhalt. Was ist der Inhalt dieser Proklamation?Was sagt sie?

Sie sagt zunächst einmal, dass die Zeit erfüllt ist. »Zeit« (kairos) meint hier die qualifizierte Zeit der Geschichte zwischen Gott und seinem Volk. Was Israel in Jahrhunderten erwartet, ersehnt, erbetet und erhofft hatte, was ihm aber auch zugesagt und verheißen war – eben das ereignet sich jetzt. Die Zeit hat ihr Ziel gefunden. Sie »erfüllt« sich, und insofern geschieht Zeitenwende. Die Erfüllungszeit, die Endzeit ist da.

Das, was nun kommt, nennt die Proklamation »Gottesherrschaft«. Im griechischen Text steht basileia tou theou. Das Wort basileia kann man mit ›Königtum‹, mit ›Königsherrschaft‹, mit ›Königreich‹ übersetzen oder auch einfach mit ›Herrschaft‹ oder ›Reich‹. Bei Jesus meint basileia tou theou aber ursprünglich ein dynamisches Geschehen und erst sekundär einen Bereich. Deshalb werde ich in den Textauslegungen dieses Buches viel häufiger von der ›Gottesherrschaft‹ als vom ›Gottesreich‹ sprechen.

Matthäus spricht statt vom ›Gottesreich‹ meistens vom ›Himmelreich‹. Gemeint ist genau dasselbe. ›Himmel‹ ist dabei nur eine ehrfürchtige Umschreibung für ›Gott‹. Da aber bis heute das matthäische ›Himmelreich‹ die fatale Folge hatte, dass Christen immer wieder das ›Himmelreich‹ mit dem ›Himmel‹ gleichsetzten und so den Gegenwartsaspekt der Reich-Gottes-Botschaft Jesu verdrängten, gebrauche ich für die Matthäustexte stets das Wort ›Himmelsherrschaft‹.

Auch die Übersetzung »Königsherrschaft« oder »Königreich« vermeide ich. Wir haben heute gegenüber Königen und ihrer Herrschaft viele Vorbehalte. Oft sind Könige nur noch Marionetten oder Symbolfiguren; die tatsächliche Staatsgewalt liegt in anderen Händen. Oder aber sie sind Gewaltherrscher, die sich als Volksbeglücker ausgeben, aber in Wirklichkeit ihre Völker ausbeuten (vgl. Lk 22,25).

Diese Vorbehalte hatte bereits das Alte Israel. Als es entstand (es war die sogenannte Zeit der ›Richter‹ von etwa 1200–1020 v. Chr.), wollte man in Israel gar keinen Staat haben – und dementsprechend auch keinen König.Man verabscheute so etwas wie das Gottkönigtum der ägyptischen Pharaonen und verabscheute genauso das Kontrollsystem der Stadtkönige Kanaans. Man wollte in bewusster Absetzung von derartigen Herrschaftsstrukturen einen freiwilligen Stämmeverbund, in dem Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit herrschten. Mit dem Königtum, das dann notgedrungen eines Tages dennoch kam (vgl. 1 Sam 8), hat das Gottesvolk aufs Ganze gesehen schlechte Erfahrungen gemacht.

Eines aber hinterließ die durch die Eroberungspolitik Assurs und Babylons brutal beendete Königszeit: die Sehnsucht nach einer idealen Königsherrschaft, in der durch das Charisma eines wahren Königs endlich Gerechtigkeit, Freiheit und Friede aufblühen würden. Ps 72 malt diese Sehnsucht in leuchtenden Farben.

Doch Israel wusste: Herrschaft solcher Art, unter der sich die Gesellschaft verwandelt und sich sogar die Schöpfung erneuert, ist aus menschlicher Kraft nicht möglich. Deshalb erhoffte man nun entweder den von Gott geschenkten wahren König, nämlich den ›Gesalbten‹ schlechthin, den Messias – oder aber das Königtum Gottes selbst.

Das ›Königtum Gottes‹ bzw. die ›Gottesherrschaft‹ war zur Zeit Jesu längst ein fester Begriff. In Psalm 145 werden die Frommen aufgerufen, diese Königsherrschaft Gottes unaufhörlich zu verkünden. Im Zentrum des Psalms heißt es:

Von der Herrlichkeit deines Königtums sollen sie sprechen,

von deinen Machttaten sollen sie reden,

zu verkünden den Menschenkindern deine Machttaten

und den herrlichen Glanz deines Königtums. (Ps 145,11–12)

Jesus konnte den Begriff der Basileia Gottes also voraussetzen. Er hat ihn keineswegs neu eingeführt. Allerdings ist nun Folgendes wichtig: Man sprach im Alten Testament und im Frühen Judentum nicht nur von dem ›ewigen‹ Königtum Gottes, das schon immer die Welt trägt und durchwaltet. Je bedrückender die politische Lage Israels wurde, desto mehr ersehnte man ein machtvolles Offenbarwerden dieses Königtums in der Welt. Dann lag die Gottesherrschaft noch in der Zukunft.

Und genau an dieser Stelle zeigt sich nun das überwältigend Neue der Proklamation, die durch Jesus ergeht – für die er aber auch seine Jünger aussendet: Eben diese Gottesherrschaft tritt jetzt ein in die Geschichte. Sie ist »nahegekommen«. Sie ist in nächster Nähe. Sie wird nun Israel und über Israel die Welt verwandeln.

Wir werden später noch an anderen Jesusworten beobachten, dass die Formulierung von der ›Nähe‹ der Gottesherrschaft eine elementare Spannung in sich birgt. Auf der einen Seite ist die Gottesherrschaft noch nicht da. Sie muss erfleht werden. »Dein Reich komme!« lässt Jesus seine Jünger beten (Mt 6,10 par Lk 11,2). Andererseits ist die Gottesherrschaft bereits Gegenwart. Sie ist schon zu sehen, schon zu hören, schon zu greifen: indem man nämlich auf Jesus blickt, auf das, was er sagt und tut. Viele Worte Jesu, die ich in diesem Buch besprechen will, werden uns das immer wieder vor Augen führen. In Mk 1,15 zeigt sich diese Spannung zwischen Gegenwart und naher Zukunft in dem »Nahegekommen«.

Der erste Teil der Proklamation, um die es hier geht, spricht also von einem alles verändernden Geschehen. Die Zeitenwende ist da. Die von Israel ersehnte Gottesherrschaft ereignet sich jetzt und von jetzt an. Gott schenkt der Welt seine Art von ›Herrschaft‹: Gerechtigkeit, Friede, Heil, Wiederherstellung der Schöpfung – und das alles in unfasslicher Fülle. Das ist der erste Satz. Es ist die eigentliche Botschaft. Doch diese Ungeheuerlichkeit fordert Konsequenzen – stilistisch markiert durch die an die Aussagesätze asyndetisch angeschlossenen Imperative »Kehrt um und glaubt an dieses Evangelium!« Das Gottesvolk kann angesichts des zuvorkommenden Handelns Gottes nicht mehr so weitermachen wie bisher.

Den Umkehrruf übernimmt Jesus von den Propheten Israels (Jes 31,6; Jer 3,14; Ez 18,32; Sach 1,4 u. ö.) und vor allem von dem letzten großen Propheten – von Johannes dem Täufer (Mt 3,8 par Lk 3,8; Mk 1,4). Aber im Gegensatz zum Täufer ist nun nicht mehr das unmittelbar bevorstehende Gericht der Grund zur Umkehr, sondern etwas tief Beglückendes: die Gottesherrschaft.

Die Proklamation bezeichnet die Nähe der Gottesherrschaft als eine »Gute Botschaft«, genauerhin: als »Evangelium«. Wo kommt dieser Begriff her? In der griechischen Welt war er geläufig, und auch im Alten Testament kommt er vor (2 Kön 18,22.25 Septuaginta). Er meinte neben anderem die Siegesnachricht, die ein Bote überbringt. Besonders im römischen Kaiserkult sollte der Begriff dann eine wichtige Rolle spielen: Nachrichten über den Kaiser, vor allem über seinen Herrschaftsantritt, galten als Evangelien (= Freudenbotschaften). Doch der neutestamentliche Begriff ›Evangelium‹ hat einen besonderen, unverwechselbaren Klang, der aus einer ganz anderen Richtung kommt. Im Hintergrund steht Jes 52,7 (vgl. Jes 61,1):

Wie lieblich sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten,

der Heil ansagt, frohe Botschaft bringt, Rettung verkündet,

der zu Zion sagt: Dein Gott ist König geworden.

Dieser Text des Jesajabuches ist für das Verständnis von Mk 1,15 grundlegend, denn in ihm sind unmittelbare Vorstufen der beiden Begriffe ›Gottesherrschaft‹ und ›Evangelium‹ miteinander verbunden. Gemeint ist: Gott erweist nun endgültig seine Königsherrschaft, indem er Israel aus seiner Verlorenheit rettet und ins Heil bringt. Offensichtlich hat sich Jesus selbst als den in diesem Text genannten Freudenboten betrachtet. Jesus proklamiert den Frieden und das Heil, von dem dort die Rede ist. Er verkündet: Jetzt ist die Zeit gekommen, von der Jesaja gesprochen hat. Gott setzt seine rettende Herrschaft in der Welt durch. Das ist die ›Gute Nachricht‹, das ›Evangelium‹. Jesus selbst hat diesen spezifischen Klang des Wortes ›Evangelium‹ aufgrund von Jes 52,7 grundgelegt – und nur deshalb konnte dieses Wort später in der urchristlichen Verkündigung eine so herausragende Rolle spielen.

Das Evangelium verlangt also Umkehr. Mehr noch: Es verlangt Glauben. Dabei steht der alttestamentliche Glaubensbegriff im Hintergrund. Man vgl. etwa Gen 15,6 oder Ex 14,31. ›Glauben‹ bezieht sich im Alten Testament nicht auf allgemeine Glaubenswahrheiten, sondern auf konkrete Verheißungen Gottes oder auf göttliches Handeln in der Geschichte. Die Gottesherrschaft ist also nicht einfach da und man kann sie konstatieren wie das Wetter oder wie irgendwelche Vorkommnisse. Die Gottesherrschaft muss geglaubt werden – denn gerade indem sie geglaubt wird, kommt sie. Und sie fordert Umkehr, denn sie will Weltveränderung.

Das Faszinierende bei alldem ist nun freilich: Diese Umkehr ist keine moralische Forderung, die in sich steht und dem Menschen einfach abverlangt wird. Vielmehr geht der Umkehr das befreiende Handeln Gottes voraus. Umkehr und Glaube sind Antwort auf das, was ihnen vorausliegt: Der Mensch darf das Glück der Gottesherrschaft sehen, er darf es handgreiflich erfahren, er darf es kosten – und deshalb sind Glaube und Umkehr nicht nur Last, sondern Lust. Dass die Gottesherrschaft beglückend erfahren wird und doch geglaubt werden muss, ist kein Widerspruch: Glaube und zugleich Erfahrung sind unauflöslich miteinander verbunden.

Vielleicht ahnen wir jetzt, was alles in diesen beiden Sätzen der Grundproklamation Jesu steckt. Jesus komprimiert es kraftvoll und gedrängt in einen Zweizeiler hinein. Wie gern wären wir dabei gewesen, wenn die Zwölf als Mitarbeiter Jesu – je zu zweit ausgesandt (Mk 6,7) – auf den Marktplätzen diese Sätze ausriefen oder wenn Jesus selbst sie seinen Zuhörern verkündete – vielleicht als Eröffnung oder als Abschluss und Zusammenfassung einer längeren Rede.

Aber wir können ja dabei sein. Wir hören diese Sätze im Wortgottesdienst als ›Evangelium‹. Sie werden also noch immer proklamiert. An jedem Sonntag. Mitten unter uns.

2 Der Kleinste größer als der Größte(Lk 7,28)

In Lk 7,24–27 par Mt 11,7–10 wird uns eine kurze Rede überliefert, in der Jesus vor versammelten Volksscharen Johannes den Täufer würdigt. Doch nein, er würdigt ihn nicht nur. Er legt für ihn Zeugnis ab und stellt ihn dabei über alles, was ein Prophet in Israel sein konnte. Diese Rede, die Lukas und Matthäus der Spruchquelle entnommen haben, ist kunstvoll stilisiert und enthält ironische Zwischentöne, die man bei Jesus nicht übersehen darf. Sie sind für eine ganze Reihe von Jesusworten charakteristisch.

Warum seid ihr in die Wüste hinausgezogen? Um ein Schilfrohr zu betrachten, das im Winde schwankt? Oder warum seid ihr hinausgezogen? Um einen Menschen in weichen Kleidern zu sehen? Ihr wisst doch: Die sich kostbar kleiden und in Luxus leben, findet man in den Königspalästen. Wozu also seid ihr hinausgezogen? Um einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch: Weit mehr als einen Propheten! Dieser ist es, von dem geschrieben steht7: »Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her. Der soll deinen Weg bereiten vor dir her.« (Lk 7,24 –27)

Den Unterlauf des Jordan entlang wuchs Schilf, das bis zu 5 Meter hoch werden konnte. Unmittelbar hinter diesem Schilfgürtel begann das Ödland. In einer solchen Gegend, ziemlich genau östlich von Jericho, hatte Johannes getauft. ›Um Schilf zu sehen, seid ihr doch bestimmt nicht zum Jordan gezogen‹ könnte man die erste rhetorische Frage umschreiben, die Jesus seinen Zuhörern hier stellt. Dann wäre das »Schilf« wörtlich verstanden.

Doch es gibt noch eine andere Möglichkeit. Man könnte das »Schilf« auch metaphorisch verstehen. In diesem Fall würde Jesus hier auf seinen Landesherrn Herodes Antipas anspielen. Der hatte zu Lebzeiten Jesu am Westufer des Sees Gennesaret mit dem Bau der Stadt Tiberias begonnen. Um das Jahr 20 n. Chr. ließ er anlässlich der Gründung seiner neuen Hauptstadt Münzen prägen, auf deren Vorderseite ein Schilfrohr zu sehen war8. Das Schilfrohr galt in der Antike als Symbol für eine Stadt, die an einem Fluss oder an einem großen See lag. Und dass Herodes ein Pflanzenmotiv anstelle seines eigenen Kopfes wählte, hatte einen guten Grund: Abbildungen von Menschen oder Tieren waren in Israel verboten. Das Schilfrohr ersetzte also ein Bildnis des Herodes. Jesus könnte diesem Schilfrohr auf den Münzen des Herodes jedoch einen anderen, einen ironischen Sinn gegeben haben9. Er könnte das Schilfrohr zu einem Symbol für den windigen und wendigen Charakter des Tetrarchen gemacht haben: ›Wegen dieses Kleinfürsten, der selbst ein schwankendes Schilfrohr ist, seid ihr doch wohl kaum in die Wüste hinausgezogen.‹

Dass diese Deutung des Schilfrohrmotivs zutreffen könnte, zeigt die zweite rhetorische Frage Jesu. Da ist plötzlich von Leuten in luxuriösen Kleidern die Rede. Auch die gab es in der Wüste, denn die jüdischen Machthaber pflegten sich an abgelegenen Plätzen Festungen zu bauen, die kostbar ausgestattete Paläste bargen. Erinnert sei nur an die Festung Machaerus.

Doch selbst wenn Jesus hier nicht ironisch auf Herodes Antipas anspielen sollte – eines sagt er auf jeden Fall: Ein schwankendes Schilfrohr und mollige Kleider stehen in scharfem Kontrast zum Täufer. Denn der trug ein Gewand aus kratzigen Kamelhaaren (Mk 1,6) und erwies sich keineswegs als schwankendes Rohr – als er nämlich Herodes Antipas wegen seiner von der Tora nicht erlaubten Ehe mit Herodias, der Frau seines Halbbruders Herodes Boethos, öffentlich kritisierte (Mk 6,17–18). Diese unbeugsame Festigkeit hat ihn das Leben gekostet (Mk 6,27).

Aber das alles ist in unserem Textstück nur Vorbereitung auf die dritte, die eigentliche Frage: ›Ein Schilfrohr wolltet ihr nicht sehen, Höflinge in teuren Kleidern auch nicht – aber etwa einen Propheten?‹

Einen Propheten wollten die Menschen, die zum Jordan gezogen waren, tatsächlich sehen. Doch was sie gesehen hatten, sagt Jesus, war »weit mehr als ein Prophet«! Auf diese Weise rückt er den Täufer für jüdisches Empfinden nicht nur in eine hohe, sondern in eine absolute Ausnahmeposition. Und genau damit ist nun der Höhepunkt der Gesamtkomposition vorbereitet – nämlich das Jesuswort, um das es hier geht:

Ich sage euch:

Einen Größeren unter den von Frauen Geborenen als Johannes gibt es nicht.

Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. (Lk 7,28)

Dieser prägnante Zweizeiler bildet das wirkungsvolle Finale unseres Textstücks. Er könnte deshalb von Anfang an dazugehört haben. Er könnte freilich auch getrennt überliefert worden sein. Denn er steht in sich und ist streng geformt. Wir haben bereits gesehen, dass Jesus seine Verkündigung sehr oft in Sätzen zusammengefasst hat, die einander antithetisch gegenüberstehen. Hier in diesem Spruch wird dem »Größeren« in der 1. Zeile der »Kleinste« in der 2. Zeile entgegengesetzt. Und diese Entgegensetzung dient einem Paradox: ›Selbst der Kleinste im Reich Gottes ist größer als der alles überragende Täufer.‹ Harte Kontraste und paradoxe Formulierungen dieser Art sind typisch für die Sprache Jesu.

Aber was will dieses Jesuswort nun eigentlich sagen? Es muss seinen Ort in einer Situation gehabt haben, in der Jesus über den Täufer gesprochen hat. Solche Situationen sind leicht vorstellbar. Denn Johannes der Täufer war eine Gestalt in Israel, welche die Menschen beunruhigte. Alle redeten über ihn und versuchten ihn einzuschätzen. Man muss auch Jesus nach seiner Meinung über den Täufer gefragt haben. Das ist die Ausgangssituation.

Jesus hat offensichtlich eine solche Ausgangssituation benutzt, um etwas Grundsätzliches über das Reich Gottes zu sagen. Der Täufer war der Basileia schon nahe. Er war ihr Wegbereiter und stand unmittelbar an ihrer Schwelle. Das war seine Größe. Das war sein Unterscheidungsmerkmal zu sämtlichen Propheten vor ihm. Und doch ist der Kleinste im Reich Gottes größer als er. Auf diese Weise kann Jesus, indem er zunächst auf die Größe des Täufers hinweist, die radikale Neuheit des Gottesreiches ins Licht rücken. Alles Bisherige, selbst die Gestalt des Täufers, bleibt weit zurück hinter dem, was jetzt geschieht.

Es wäre unsinnig, wenn man an dieses Jesuswort analog zu Mt 18,1 die Frage stellte, wer denn überhaupt die »Kleinsten im Reich Gottes« seien, wenn man also fragen würde, ob es dort ›Kleinste‹ und ›Größere‹ und sogar ›Größte‹ gäbe. Damit würde man die Rhetorik der Gegenüberstellung verfehlen. Auch die Frage, welchen Anteil der Täufer persönlich am Reich Gottes habe, ist hier völlig unsachgemäß. Es geht in diesem Jesusspruch einzig und allein um die scharfe Abhebung des Reiches Gottes von allem, was vorher war.

Genauso verfehlt wäre es, hier unter dem Reich Gottes die Kirche zu verstehen. Das Reich Gottes, das Jesus proklamiert, ist nicht einfach deckungsgleich mit der Kirche. Auch redet Jesus hier nicht von der Vollendungsgestalt des Reiches Gottes, zu dem viele »von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob in der Himmelsherrschaft zu Tische liegen« (Mt 8,11). Nein, hier in diesem Jesuswort geht es um die Gottesherrschaft, die jetzt in Israel proklamiert wird, die schon im Kommen ist, die sich schon in ihrer Neuheit abzeichnet und um deren Faszination willen sich bereits Menschen um Jesus sammeln lassen zu dem endzeitlichen Israel, dem Vorort und dem Anwesen des Reiches Gottes. Es geht in diesem Jesuswort um die alles in den Schatten stellende Größe und Herrlichkeit der Gottesherrschaft.

3 Selig, die sehen, was ihr seht(Lk 10,23 –24)

Schon Jesu Wort über den Täufer sprach davon, wie das Reich Gottes alles Bisherige überbietet und in den Schatten stellt. In Lk 10,23–24 par Mt 13,16–17 (einem Wort aus der Spruchquelle) wird dieses Thema ebenfalls aufgegriffen. Doch hier vergleicht Jesus das Neue nicht mit der Figur des Täufers, sondern mit der Sehnsucht der Propheten und der Könige Israels. Und es tritt noch ein neuer Aspekt hinzu: Das Reich Gottes ist nicht nur im Kommen, es drängt nicht nur heran – es ist schon Gegenwart.

Selig die Augen, die sehen, was ihr seht.

Denn ich sage euch:

Viele Propheten und Könige wollten erblicken, was ihr seht, und haben es nicht erblickt,

und hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört.

(Lk 10,23 –24)

Hat man dieses Jesuswort vor Augen, sieht man sofort, wie sorgfältig es gebaut ist. Die Menschen um Jesus haben es allerdings nicht gelesen, sondern gehört. Und ein Wort, das man hört, muss erst recht gut strukturiert sein, sonst erfasst man es nicht so schnell. Und vor allem: Sonst kann man es nicht so leicht im Gedächtnis behalten. Ein beträchtlicher Teil der damaligen Hörer konnte überhaupt nicht lesen. Dafür aber waren die Menschen für sprachliche Strukturen hellhöriger als wir. Sie hörten genauer hin und erfassten schneller als wir Reihungen, Parallelismen, Antithesen, Alliterationen, Rhythmen und metrische Strukturen.

Unser Wort beginnt mit einer Seligpreisung: »Glücklich, selig die Augen, die sehen, was ihr seht!« Es heißt also nicht einfach: ›Selig alle, die sehen, was ihr seht!‹ Vielmehr werden die Augen der Sehenden seliggepriesen. Wir erinnern uns sofort an jenes Kompliment, das eine Frau aus der Menge Jesus gemacht hat:

Selig der Leib, der dich getragen hat,

und die Brüste, an denen du gesaugt hast!

(Lk 11,27)

Indem von der Mutter Jesu gesprochen wird, wird Jesus selbst seliggepriesen – und die Mutter wird seliggepriesen, indem ihr mütterlicher Leib seliggepriesen wird. Ähnlich ist es hier: Die Augen werden glücklich gepriesen, stehen aber für die ganze Person. Solche Stilmittel waren in der Antike und vor allem im Orient beliebt. Auch Jesus benutzt sie immer wieder.

Im Anschluss an die Seligpreisung der sehenden Augen wird ein starker Kontrast aufgebaut: Hier die gegenwärtigen Hörer Jesu – dort die Propheten und Könige Israels. Die einen sehen – die anderen wollten sehen, haben aber weder gesehen noch gehört.

In der Matthäusfassung unseres Wortes steht nicht »wollten sehen«, sondern »begehrten zu sehen« (Mt 13,17). Das ist noch schärfer, und so könnte Jesus selbst formuliert haben. Es war das heiße Begehren der Propheten, das Heil, das sie im Auftrag Gottes verkünden durften, selbst noch zu erblicken. Es wurde ihnen nicht gewährt. Und es war das heiße Begehren der guten Könige Israels – etwa des Königs Joschija (2 Kön 22–23) –, eine gerechte Gesellschaft in Israel unter der Herrschaft des einen, einzigen Gottes zu errichten. Sie arbeiteten daran mit aller Kraft. Sie haben es nicht erreicht. Es wurde ihnen nicht gewährt.

Das alles wird von Jesus in einem antithetischen Parallelismus formuliert: Die einen sehen – die anderen durften nicht sehen. Jesus benutzt dabei die Doppelung ›Sehen‹ und ›Hören‹. Auge und Ohr gehören zu den wichtigsten Sinnesorganen des Menschen. Sie wurden auch schon im Alten Testament gern nebeneinandergestellt (Ps 94,9; Jes 6,9; Jer 5,21 u. ö.).

Allerdings ist zu beachten: Geht es um die zukünftige Heilszeit, dann wird in der jüdischen Erwartung vorwiegend vom ›Sehen‹ gesprochen. So werden in den ›Psalmen Salomos‹ (einer jüdischen Psalmen-Sammlung aus der 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr.) all diejenigen seliggepriesen, die einmal in der Zukunft unter der heilbringenden Herrschaft des ›Gesalbten‹, also des Messias, die Wunder des messianischen Zeitalters »sehen« dürfen:

Selig, die leben werden in jenen Tagen

und sehen werden die Wohltaten des Herrn,

die er schaffen wird dem kommenden Geschlecht

unter dem züchtigenden Stab des Gesalbten des Herrn.

(PsSal 18,6 –7; vgl. 17,44)

Natürlich stellt sich die Frage, weshalb in solchen Texten des frühen Judentums die Heilsgüter gerade ›gesehen‹ werden. Wir würden heute eher von ›erleben‹ sprechen. ›Sehen‹ ist in diesem Zusammenhang offensichtlich biblische Sprache, die auf eine Formel im Buch Deuteronomium zurückgeht. Dort ist mehrfach davon die Rede, dass die verdorbene, ständig murrende Exodus-Generation das den Vätern verheißene Land »nicht sehen« wird (Dtn 1,35). Nur Kaleb und seine Nachkommen werden es ›sehen‹, das heißt in ihm leben (Dtn 1,36). Mose bittet Gott darum, es in diesem Sinn ›sehen‹ zu dürfen (Dtn 3,25). Doch es wird ihm von Gott nicht gewährt. Er wird nur von einem fernen Gipfel aus hinübersehen in das verheißene Land (Dtn 3,27; 32,52; 34,4). Natürlich steht das ›Land‹ hier für das verheißene Heilsgut. Und in diesem Heilsgut verweilen und es verkosten, heißt es ›sehen‹ –, wobei an Mose deutlich wird, wie mit diesem Wort gespielt werden kann.

Jesus greift hier also auf biblische Sprache zurück. Für ihn ist die künftige Heilszeit bereits da, sie ist schon angebrochen, sie wird schon ›gesehen‹. Allerdings kommt bei ihm zum ›Sehen‹ der Heilszeit noch das ›Hören‹ hinzu. Die Gottesherrschaft wird nicht nur gegenwärtig in seinen Krankenheilungen, sondern genauso in seinen Worten. Denn das bloße ›Sehen‹ muss gedeutet werden. Es ist in sich noch mehrdeutig. Die Deutung aber, und damit die wahre Vergegenwärtigung, geschieht im Wort. Im Grunde verweist die Notwendigkeit, nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören, auf die Verborgenheit des Reiches Gottes. Es ist nicht einfach vorhanden. Es muss geglaubt und ergriffen werden.

Doch kommen wir nun endlich zu der Frage, an wen sich Jesus mit dieser Seligpreisung eigentlich wendet. An das Volk oder an seine Jünger? An sich könnte es eine Volksmenge sein, die Jesus zuhört. Sie könnte seliggepriesen werden für das, was sie jetzt erlebt. Doch sowohl bei Matthäus (Mt 13,10) wie bei Lukas richtet sich das Wort eindeutig an die Jünger. Lukas betont sogar: Jesus sprach dieses Wort »gesondert« zu seinen Jüngern (Lk 10,23). Und das dürfte auch den ursprünglichen Sitz im Leben richtig erfassen. Weshalb?

Es geht eben nicht nur um ein Sehen und Hören im rein physischen Sinn. Konkret: Man konnte ein Heilungswunder Jesu unmittelbar miterleben und trotzdem gegen Jesus sein. Die Heilung des Gelähmten in Mk 2,1–12 zeigt es. In Lk 10,24 wechselt die Terminologie vom »Erblicken« zum »Sehen«. Damit wird signalisiert. Es geht um ein Wahrnehmen in einem tieferen Sinn: Dass man eben nicht nur die Außenseite des Neuen wahrnimmt, sondern begreift und versteht. Es geht um ›sehende Augen‹ und ›hörende Ohren‹.

Gemeint ist also die Tiefenwahrnehmung der Jünger. Was sehen sie? Sie sehen die Krankenheilungen Jesu. Und was hören sie? Sie hören das Evangelium, das Jesus verkündet. Wer Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, kann in beidem das Ungeheuerliche erkennen, das jetzt geschieht.

Das alles steckt in diesem Spruch. Aber da ist noch mehr. Jesus redet nicht nur allgemein von der Erfüllung aller Sehnsüchte und aller Verheißungen. Er redet hier auch von sich selbst. Denn ER ist es ja, der die Frohe Botschaft verkündet – und ER ist es, der die Kranken heilt. Aber das sagt er eben nicht direkt. Er sagt es verhüllt. Die im Text verborgene Selbstaussage Jesu erkennt man am besten, wenn man sich vorstellt, wie Jesus hier reden könnte, es aber gerade nicht tut. Er sagt nicht:

Selig die Augen, die mich sehen!

Denn ich sage euch:

Viele Propheten und Könige begehrten, mich zu sehen,

und erblickten mich nicht,

begehrten mich zu hören, und hörten mich nicht.

In der Sprache, wie sie das Johannesevangelium verwendet, darf und muss Jesus in solcher Direktheit reden, weil es dort darum geht, seine Sendung und sein Geheimnis theologisch ins Wort zu heben. Aber das geschieht eben auf einer theologisch-deutenden Ebene. Der historische Jesus spricht so nicht. Er spricht indirekt. Er sagt: »Selig die Augen, die sehen, was ihr seht!« Auch das ist unerhört – und es wird mit den Ich-Reden des Johannesevangeliums adäquat ausgelegt. Aber Jesus selbst, derjenige, der mit staubigen Füßen durch Galiläa zog, hat lediglich angedeutet. Er spricht – allerdings nur, wenn es um sein Geheimnis geht – eine verhüllende, sich selbst zurücknehmende Sprache.

Wir werden noch oft auf diese ›implizite Christologie‹ stoßen, die sich in den Worten (und auch im Handeln Jesu) verbirgt. Jesus stellt sich nicht zur Schau und sagt: »Seht her – Ich bin es.« Er drängt sich nicht vor. Er arbeitet nicht an seinem Profil. Gerade dieses Sich-Zurücknehmen ist typisch für ihn. Es kann sogar ein Kriterium für die Echtheit eines Jesuswortes sein.

Gilt die Seligpreisung auch uns? Dürfen wir Dinge sehen, die unabhängig von Jesus nicht zu sehen und zu hören sind? Die von denen, die nicht an ihn glauben, gar nicht wahrgenommen werden? Ich meine, ja. Wir haben das große Glück, die Wahrheit erkennen zu können – die Wahrheit über den Menschen, die Wahrheit über uns selbst, die Wahrheit über die Welt und ihre Zukunft. Und wir haben Anteil an dem schon geschenkten Heil: im Frieden mit Gott leben zu dürfen, »Leib Christi« zu sein, die Seligkeit des Heiligen Geistes zu spüren. Allerdings darf sich die Erfahrung von Heil und Erlösung gerade nicht auf das Wissen von Wahrheiten oder auf innere Erfahrungen beschränken. Erlösung muss sichtbar werden: an uns selbst, an der Gestaltung unserer Umgebung, an der Art, wie wir miteinander sprechen und miteinander umgehen. Jesus jedenfalls hat auf diesem Grundprinzip des Jüdischen bestanden.

4 Die Wunder der Heilszeit(Lk 7,22–23)

In Lk 7,18–23 par Mt 11,2–6 (Überlieferungsort: Spruchquelle) wird erzählt, dass Johannes der Täufer Boten zu Jesus geschickt habe mit der Frage: »Bist du der ›Kommende‹ oder sollen wir auf einen anderen warten?« Jesus schickt die Boten zurück mit der Antwort:

Geht und berichtet Johannes,

was ihr gesehen und gehört habt:

Blinde sehen,

Lahme gehen,

Aussätzige werden rein,

Taube hören,

Tote werden auferweckt,

Armen wird frohe Botschaft verkündet –

und selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt.

(Lk 7,22–23)

»Bist du der ›Kommende‹?« Schon viele Neutestamentler haben gefragt, ob der Täufer so überhaupt hätte fragen können. Denn der ›Kommende‹, den er angekündigt hatte, tauft nicht mehr mit Wasser wie er selber, sondern in Sturm und Feuer.

In den Evangelien ist aus dieser Ankündigung des Täufers zwar eine Taufe »mit heiligem Geist« (Mk 1,8) bzw. eine Taufe »mit heiligem Geist und mit Feuer« (Mt 3,11 par Lk 3,16) geworden. Aber das ist schon nachösterliche Sprache: Die Predigt des Täufers sollte bereits auf Christus hinweisen und ganz auf ihn hingeordnet sein. Was Johannes ursprünglich ankündigte, lässt sich unschwer rekonstruieren: Das griechische Wort pneuma und das entsprechende semitische Äquivalent bedeuten nicht nur ›Geist‹, sondern auch ›Sturm‹. Lässt man das »heilig« weg, so sprach der Täufer ganz offensichtlich von einem Kommenden, der Israel ›mit Sturm und mit Feuer‹, das heißt in einem ›Feuersturm‹ taufen werde.

Diejenigen, die noch in den Bombennächten des 2. Weltkriegs den Brand ganzer Innenstädte erleben mussten, wissen aus eigener Erfahrung, was ein Feuersturm ist. Die ungeheure Hitze, die nach oben stieg, saugte von allen Seiten Luft in das Zentrum des Großbrandes. Der Sog und der entsprechende Sturm konnten so stark werden, dass sie Menschen von den Beinen rissen. Entsprechendes gilt für große Waldbrände.

Genau dieses Phänomen liegt der Bildersprache des Täufers zugrunde: Unmittelbar nach ihm wird einer kommen, der Israel nicht mehr wie er schonend und schützend im Wasser, sondern in einem Feuersturm taufen wird – ein Feuerrichter, der kein Erbarmen mehr kennt, sondern alles Sündige im Gottesvolk aushauen (Mt 3,10 par Lk 3,9) oder als Spreu verbrennen wird (Mt 3,12 par Lk 3,17). Ist man sich über diese Bildzusammenhänge im Klaren, darf man sich natürlich fragen, ob der Täufer den sich erbarmenden und heilenden Jesus auch nur entfernt mit der schrecklichen Gestalt seines Feuerrichters zusammenbringen konnte. Also: Konnte er überhaupt fragen: ›Bist du der furchtbare Richter, den ich verkündet habe?‹

Die Fragen kritischer Exegeten, ob man die Rettung und Befreiung konstatierenden Jesusworte »Blinde sehen, Lahme gehen …« wirklich mit einer Täuferanfrage verbinden darf, sind also berechtigt. Andererseits: Wir wissen viel zu wenig über den Feuerrichter, von dem der Täufer sprach. Es ist zum Beispiel umstritten, ob er mit dieser Richterfigur Gott selbst meinte oder einen von Gott Gesandten. Und wir wissen auch viel zu wenig über das wirkliche Verhältnis des Täufers zu Jesus, als dass wir die Täuferanfrage für historisch unmöglich erklären dürften.

Man sollte also die formvollendete Jesusrede von den Heilszeichen, die jetzt zu sehen sind, nicht von der Täuferanfrage abtrennen. Die Frage des Johannes, wer Jesus denn nun sei, ist historisch durchaus möglich. Wer kann denn ausschließen, dass der Täufer oder dass dessen Jünger von dem Auftreten Jesu zutiefst verunsichert waren – zumal der Täufer den Kommenden als schon im Kommen angesagt hatte: Der Feuerrichter hat ja die Axt schon an die Bäume der Pflanzung Israel angelegt (Mt 3,10 par Lk 3,9). Das heißt: Er nimmt schon Maß, wo er hinhauen wird. Und er steht bereits auf dem Dreschplatz und hat die Schaufel schon in der Hand, das Getreide von Spreu und Häcksel zu trennen (Mt 3,12 par Lk 3,17). Die Spreu verweht im Wind, das Häcksel wird verbrannt. Dass Jesus – bildlich gesprochen – nicht mit Axt und Feuer arbeitete, sondern das Heil ansagte und bereits verwirklichte, war eben die tiefe Verunsicherung, die hinter der Frage des Täufers stehen dürfte.

Erst recht darf man Jesus den bedeutungsschweren Hinweis auf das, was jetzt zu sehen und zu hören ist, nicht absprechen. Für die Authentizität dieser zum Schluss hin immer gewichtiger werdenden Sechserreihe gibt es mehrere Gründe.

Zunächst einmal: Diese Reihung mit abschließender Seligpreisung ist in ihren einzelnen Zeilen äußerst knapp, ja karg formuliert, zugleich aber ist sie rhythmisch geformt – und gerade deshalb so eindrucksvoll. Solch knappe Reihungen gibt es auch sonst bei Jesus (vgl. etwa Mt 10,8).

Weiterhin: Mit den sechs Zeilen greift Jesus auf das Jesajabuch zurück. Man vergleiche für die Blinden Jes 29,18 – für die Lahmen Jes 35,6 – für die Tauben Jes 35,5 – für die Toten Jes 26,19 – für die Armen Jes 61,1. Aber Jesus fügt nicht einfach fünf Jesaja-Stellen zusammen. Was wir da vor uns haben, ist eben keine gedrechselte Zitatenkombination. Jesus verwendet das Jesajabuch in völlig freier Form. Gerade dieser freie Umgang mit biblischen Texten ist für ihn charakteristisch. Die Texte, auf die er anspielt, sprechen ausnahmslos von einer kommenden Heilszeit, die alles grundlegend verändern wird. Indem Jesus aus Jesaja die Stichworte für alle Zerschlagenen des Gottesvolkes ins Spiel bringt, sagt er: Diese Heilszeit ist jetzt da. Sie fängt bereits an.

Joachim Jeremias hat in seiner »Neutestamentlichen Theologie« zu Recht darauf hingewiesen10: Im damaligen Israel wurden Lahme, Blinde, Aussätzige und Kinderlose den Toten gleichgestellt. Sie lebten bereits, so dachte man, im Bereich der Unterwelt, das heißt in der Sphäre des Todes. Wenn jetzt aber Blinde, Taube, Lahme und Aussätzige heil werden, dann hat sich alles gewendet. Dann beginnt schon das umwälzend Neue, das Jesus auch in vielen anderen Worten ansagt.

Übrigens ist gerade in diesem Zusammenhang zu beachten: Das sechste Glied der Reihe spricht nicht von den Wundern Jesu, sondern von seiner Verkündigung. Und auch hier steht, wie wir schon sahen, das Jesajabuch, nämlich Jes 61,1 im Hintergrund. Vielleicht ist es nicht unwichtig, dass dieses letzte Glied vor der abschließenden Seligpreisung auf die Verkündigung Jesu hinweist. Will Jesus auch hier ausdrücken, nicht das äußerlich Wahrnehmbare an den Wundern sei entscheidend, sondern das ›Wort‹, welches das Erregende an den Wundern erst deutet und in seinem wahren Sinn entbirgt?

Für die historische Echtheit unseres Textes spricht aber noch eine weitere Beobachtung: Jesus beantwortet die Frage des Täufers ja gar nicht direkt. Er sagt weder: ›Ja, ich bin der Kommende, den du verkündet hast‹ – noch sagt er: ›Ich bin der Messias‹ – noch sagt er: ›Ich bin der Menschensohn‹. Er sagt vielmehr: ›Lass dir doch berichten, was jetzt in Israel vor sich geht, was in dieser Stunde zu sehen und zu hören ist. Das solltest du wahrnehmen und erwägen. Und das muss dir genügen.‹

Diese indirekte Sprache, die verhalten ist, die den Anderen in die freie Entscheidung ruft und sich deshalb seiner nicht bemächtigt, ist eben charakteristisch für Jesus – jedenfalls immer dann, wenn es um ihn selbst geht. Hört man freilich genauer hin, so verraten diese kurzen aneinandergereihten Sätze ein unfassliches Hoheitsbewusstsein. Es kulminiert in dem Schluss der Reihe: »Selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt.« Und unmittelbar vorher wird ja, wie wir sahen, auf Jes 61,1 hingewiesen. Dort aber heißt es:

Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir,

denn der Herr hat mich gesalbt.

Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen und die zu heilen, deren Herz zerbrochen ist.

Innerhalb der in Qumran aufgefundenen Schriften ist 4 Q 521 besonders wichtig geworden. In dem zwischen 100 und 80 v. Chr. geschriebenen Text wird Jes 61,1 wegen des »gesalbt« auf den Messias bezogen. Es war damals also möglich und es lag sogar nahe, Jes 61,1–9 auf den Messias und auf die Zeit des Messias hin auszulegen. Wenn Jesus gerade im Schlussstück seiner Rede Jes 61,1 aufgriff, so konnte er damit eigentlich nur sagen wollen, dass er sich selbst als den messianischen Freudenboten des Jesajabuches verstand. Aber das sagt Jesus eben nicht direkt. Der Täufer soll selbst nachdenken. Vielleicht wird er dann erkennen, wer Jesus ist, und sehen, dass seine Bilder vom Feuerrichter das Geheimnis der Figur des ›Kommenden‹ noch nicht wirklich erfasst haben.

5 Die Vertreibung der Dämonen(Lk 11,20)

Dass Jesus Dämonen ausgetrieben hat, kann überhaupt nicht bezweifelt werden. Denn in den Evangelien wird an den verschiedensten Stellen von Dämonenaustreibungen Jesu erzählt. Nämlich in Mk 1,21–28; 5,1–20; 7,24 –30; 9,14 –29; Mt 9,32–33 und den entsprechenden synoptischen Parallelen. Wichtiger noch als diese Erzählungen ist allerdings ein Streitgespräch zwischen Jesus und seinen Gegnern. Diese behaupten: »Mithilfe von Beelzebul, dem Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus« (Lk 11,14–23 par Mt 12,22–30 vgl. Mk 3,22–26). Diese böswillige Bezichtigung beweist die Historizität der Dämonenaustreibungen Jesu noch deutlicher als alle Erzählungen. Offenbar waren die therapeutischen Erfolge Jesu so augenfällig, dass auch seine Gegner sie einfach nicht leugnen konnten. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als sie zu verdrehen und Jesus selbst zu einem Dämonisierten zu erklären, der mit dem Obersten aller Dämonen im Bund stehe (Mk 3,22).

In dem besagten Streitgespräch hält Jesus seinen Gegnern vor allem Folgendes entgegen: ›Wäre das Reich Satans in sich selbst so zerstritten, dass die Dämonen sich gegenseitig bekämpften, dann wäre es längst zerfallen.‹ Und er fügt hinzu: ›Wenn ich die Dämonen mithilfe des Herrschers der Dämonen austreiben würde – mit wessen Hilfe treiben dann eure Söhne sie aus?‹ Das soll heißen: ›Mit eurer Argumentation diskreditiert ihr nicht nur mich, sondern zugleich eure eigenen Exorzisten, denn man könnte ja dann bei ihnen dasselbe vermuten.‹ – In unmittelbarem Anschluss an dieses eher ironische Argument steht dann das Jesuswort, um das es hier geht:

Wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe,

dann hat euch die Gottesherrschaft ja schon erreicht.

(Lk 11,20 par Mt 12,28)

Man sieht sofort die Verklammerung dieses Satzes mit dem, was voranging: Nicht mithilfe des Obersten der Dämonen treibt Jesus Dämonen aus, sondern mithilfe Gottes. Nicht die Herrschaft Satans tritt in seinem Wirken zutage, sondern die Gottesherrschaft. »In meinen Dämonenaustreibungen« – sagt Jesus – »ist die Gottesherrschaft schon bei euch angekommen.« Das heißt: Sie ist nicht nur nahegekommen, sondern sie ist »angekommen«, »sie hat euch erreicht«, ja, »sie ist über euch gekommen«. All das steckt in dem griechischen ephthasen eph’ hymas. Es gibt kein anderes Jesuswort, das so eindeutig wie dieses vom Angekommensein der Gottesherrschaft spricht.

Was an diesem Zweizeiler aus der Spruchquelle weiterhin auffällt: Jesus sagt nicht abstrakt, er treibe die Dämonen mit der ›Hilfe‹ Gottes aus. Nein, er treibt sie mit dem »Finger« Gottes aus11. Das ist eindeutig eine Anspielung auf Ex 8,14 –15. Dort verwandelt Mose mit dem Gottesstab den Staub Ägyptens in Stechfliegen. Die Magier des Pharao hingegen versagen hier. Sie können nicht mehr gleichziehen. Sie müssen bekennen: »Gottes Finger ist dies«. Jesus bringt auf diese Weise mit einer winzigen Reminiszenz die komplexe Befreiungstheologie der Exodus-Erzählung ins Spiel: Wie einst Gott Israel mit hocherhobenem Arm aus Ägypten herausgeführt hat, so befreit jetzt er selbst Israel mit der Macht Gottes von der Herrschaft der Dämonen – und seine Gegner sind genauso verstockt wie es damals der Pharao war. Entsprechend zu vielen anderen Stellen der Evangelien zeigt sich somit auch hier: Jesus hat seine Bibel gekannt und er vermag sie sprachlich einzusetzen. Die selbstverständliche Art, wie er das tut – hier mit einer in ihrer Knappheit nicht mehr zu überbietenden Andeutung – spricht für die Authentizität von Lk 11,20.

Und noch ein weiteres Indiz spricht dafür: Der ›Sitz im Leben Jesu‹ ist bei unserem Zweizeiler mit Händen zu greifen: Jesus wurde auch anderweitig mit Verleumdungen überhäuft: Er sei ein »Fresser«, ein »Weinsäufer« und ein »Freund von Zöllnern und Sündern« (Lk 7,34 par Mt 11,19). Dazu kommt nun hier als weitere Bezichtigung: Er handle im Bund mit dem Teufel. Jesus wehrt sich klug und kraftvoll gegen diese Anklage, die ihm jede Autorität rauben soll. Wie so oft, dreht er die Anklage um und macht aus ihr ein Stück Verkündigung. Er bringt seine Dämonenaustreibungen unmittelbar mit dem Ankommen der Gottesherrschaft in Verbindung.

Die Verbindung von Dämonenaustreibungen und Gottesherrschaft – Vergleichbares ist uns von keinem der jüdischen Exorzisten, von denen wir sonst hören, bekannt. So berichtet der Schriftsteller Flavius Josephus (Antiquitates VIII 2,5), er habe selbst miterlebt, wie ein jüdischer Exorzist namens Eleazar einen Besessenen befreit habe:

Er hielt unter die Nase des Besessenen einen Ring, in dem eine von den Wurzeln eingeschlossen war, welche Salomo angegeben hatte, ließ den Kranken daran riechen und zog so den bösen Geist durch die Nase heraus.

Außerdem besprach dieser Eleazar den Besessenen mit geheimen Sprüchen, die angeblich vom König Salomo stammten, und er beschwor den Dämon im Namen Salomos. – In Mk 9,38–40 erfahren wir, dass ein jüdischer Exorzist den Namen ›Jesus‹ verwendete, um Dämonen auszutreiben, sehr zum Ärger der Jünger Jesu. Einen wirkmächtigen Namen auszusprechen, war offenbar für einen Exorzismus entscheidend.

Bei Jesus ist das alles anders. Er hat nicht mit magischen Praktiken gearbeitet wie Eleazar. Er hat keine Zauberwurzeln verwendet und kein Abrakadabra. Er hat auch keine wirkmächtigen Namen ausgerufen. Er herrscht die Dämonen in der gleichen Weise an (Mk 1,25; 9,25), wie Gott die widergöttlichen Mächte anherrscht (Jes 17,13; Sach 3,2). Vor allem aber: Der Verweisungszusammenhang bzw. das Bezugssystem seiner Heilungen und Exorzismen ist einzig und allein die Gottesherrschaft, die jetzt in Israel ankommt.

An dem Beispiel des fremden Exorzisten von Mk 9,38–40 und an dem Fall, den Josephus erzählt, wird deutlich: Exorzisten und Exorzismen waren damals in Israel und anderswo keine Seltenheit. Vor allem: Es gab offenbar eine Menge von Menschen, die man für Besessene hielt oder die sich selbst als Besessene erfuhren. Zugespitzt formuliert: Besessenheit gehörte zum Alltag. Wie ist dieses Phänomen zu erklären?

Die Grundstruktur der in sich sehr komplexen Besessenheitsphänomene lässt sich etwa folgendermaßen ausdrücken: Ein Mensch ist nicht mehr Herr über sich selbst. Er fühlt sich beherrscht und getrieben. Er fühlt sich einer fremden Macht oder fremden Mächten wehrlos ausgeliefert. Und diese fremden Mächte, die ihm die Freiheit rauben, werden dann objektiviert zu ›Dämonen‹, die ein- und ausfahren.

Entscheidend ist: In bestimmten Zeiten und bestimmten Kulturen war dieses ›soziale Konstrukt‹ allgemein anerkannt: Wenn ein Mensch von einer Krankheit befallen wurde, die man nicht erklären konnte, vor allem, wenn Menschen die Herrschaft über sich selbst verloren, galten sie als von Dämonen besessen.

Und weil dieses soziale Konstrukt eben allgemein anerkannt war, konnte ein Mensch – selbstverständlich unbewusst – in es ›eintreten‹. Das heißt: Kranke, Behinderte, sozial Unterdrückte, Menschen in auswegloser Lage, kurz: alle sozial Stigmatisierten, konnten in die Rolle eines Besessenen ›hineinschlüpfen‹ (oder von anderen in diese Rolle gewiesen werden). Den an den Rand Gedrängten oder gar Verzweifelten stand auf diese Weise ein Mittel zur Verfügung, ihre Not – ohne dass sie selbst wussten, was da vor sich ging – in einer öffentlich akzeptierten Krankheits-Symptomatik zum Ausdruck zu bringen. So ›erreichten‹ sie, dass man sie beachtete, dass man sich um sie bemühte und dass man sie ›behandeln‹ ließ – selbstverständlich von einem Exorzisten.

Wir haben das Recht und sogar die Pflicht, uns heute zu fragen, was den damaligen (und späteren) Besessenheitsphänomenen medizinisch, sozialmedizinisch und psychologisch zugrunde lag. Und wir werden auch keine Hemmungen haben, die Tätigkeit damaliger Exorzisten als eine vorwissenschaftliche Art von Psychotherapie zu betrachten. Allerdings dürfen wir nicht in den Fehler verfallen, auf Grund solchen Wissens zu sagen, dass der Dämonenglaube der damaligen (und späterer) Zeit nichts anderes als Einbildung und Phantasterei gewesen sei. Dann würden wir nämlich die tiefe Not, die hinter allen Besessenheitsphänomenen steht, gerade nicht wahrnehmen. Denn es geht ja um Menschen, die unter menschenunwürdigen Zwängen leiden, die ihre Freiheit eingebüßt haben, ja, die ihr Selbst verloren haben.

Wie sind sie in diese Unfreiheiten und Zwänge hineingeraten? Bisweilen aus eigener Schuld! Aber doch viel häufiger durch den Egoismus, die Rücksichtslosigkeit, die Lügen, Herzlosigkeiten und Unterdrückungsmechanismen der Gesellschaft, in der sie leben. Gewalt und Unterdrückung ereignen sich ja nicht nur je und je neu, sondern schlagen sich als Unheilszusammenhang, als ›Potential‹ des Bösen in der Gesellschaft nieder. Das Neue Testament spricht genau in diesem Kontext völlig zu Recht von »Mächten und Gewalten« (1 Kor 15,24; Eph 6,11–12). Jeder Einsichtige weiß, dass es diese Mächte und Gewalten des Bösen gibt, die sich aus der Schuld vieler Einzelner zu einem ›Potential‹ verdichten, das überall in der Welt als Unheilszusammenhang die Geschichte vergiftet. Es gibt sie wirklich: die Dämonen der Macht, der Rivalität, der Gier, der Lüge, der bewussten Täuschung und der Spaltung, die sich in der Gesellschaft festsetzen und ihre furchtbaren Spuren in seelischen und körperlichen Krankheiten hinterlassen.

Und gerade die Schwachen, die an den Rand Gedrängten, die Sensiblen der Gesellschaft sind diesen Mächten ausgeliefert. Es kann geschehen, dass sich das Chaos und die Schuld, die Obsessionen und die falschen Leitideen ganzer Generationen an solchen Menschen leibhaft verdichten und austoben.