Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Gerhard Lohfink stellt sich in diesem Buch dem Thema Tod und Auferstehung. Er argumentiert vor dem Hintergrund heutiger Vorstellungen und Erwartungen. Seine Antworten kommen aus der Heiligen Schrift, der christlichen Tradition und der Vernunft. Mit seiner charakteristischen Sprache – weder frömmelnd noch anbiedernd – lässt er die Kraft christlicher Auferstehung aufscheinen. Er zeigt: Es geht nicht um Ereignisse, die in ferner Zukunft liegen, sondern die uns unfasslich nahe sind. Sie haben längst begonnen und erreichen uns voll im eigenen Tod.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 467

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

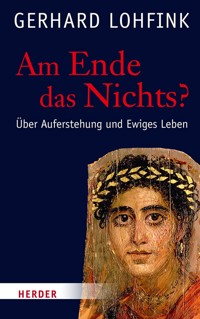

Zur Abbildung auf dem Schutzumschlag

Das Umschlagbild zeigt das Mumienporträt einer vornehmen ägyptischen Frau, deren Namen wir nicht mehr kennen. Solche Bilder wurden in die Ummantelung der jeweiligen Mumie eingebaut – und zwar dort, wo sich der Kopf befand. Sie waren im Stil römischer Porträt-Technik auf Holztafeln gemalt. Das hier abgebildete Porträt wurde in der unterägyptischen Oase Fayum gefunden.

Die Tote hat eine Ringellöckchenfrisur, die weibliche Modefrisur ihrer Zeit (1. Jh. n. Chr.). Sie trägt Ohrringe und eine Halskette aus Halbedelsteinen. Über einem roten Chiton ist ein Mantel angedeutet. Der vergoldete Lorbeerkranz symbolisiert Unsterblichkeit.

Die im Alten Ägypten übliche Mumifizierung sollte den Verstorbenen das ewige Leben sichern. Die Mumienporträts waren zwar nicht in allem realistisch (vgl. die großen Augen), aber doch ganz individuell. Das ewige Leben wurde eben für die ganze Geschichte und Persönlichkeit der jeweils Verstorbenen erhofft.

Sonderausgabe 2024

Alle Rechte vorbehalten

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2018

www.herder.de

Umschlaggestaltung: Verlag Herder, Freiburg im Breisgau

Umschlagmotiv: Metropolitan Museum of Art, New York,

USA/Bridgeman Images

Satz: Barbara Herrmann, Freiburg im Breisgau

E-Book-Konvertierung: Newgen Publishing Europe

ISBN Print 978-3-451-39904-6

ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-84104-0

ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-83504-9

Für Gerlinde Back

Inhalt

Vorwort

TEIL I Was Menschen denken

1. Die Frage aller Fragen

2. Zwischen Skepsis und Seelenglauben

3. In den Nachkommen weiterleben?

4. Immer neue Wiedergeburten?

5. Aufgehen im All?

6. Die Sehnsucht nach dem Verlöschen

TEIL II Was Israel erfuhr

1. Glaube, der um Einsicht ringt

2. Radikale Diesseitigkeit

3. Distanzierung vom Jenseitsglauben

4. Geborgenheit bei Gott

5. Aufkeimender Auferstehungsglaube

6. Die bleibende Erkenntnis Israels

TEIL III Was mit Jesus in die Welt kam

1. Die Verkündigung Jesu

2. Die Machttaten Jesu

3. Die Machtlosigkeit Jesu

4. Die Auferweckung Jesu

5. Der Erstgeborene der Toten

6. Neue Schöpfung

TEIL IV Was mit uns geschehen wird

1. Endgültige Begegnung mit Gott

2. Der Tod als Gericht

3. Gericht als Erbarmen

4. Die Läuterung im Tod

5. Und die Hölle?

6. Der ganze Mensch

7. Die ganze Geschichte der Welt

8. Die ganze Schöpfung

9. Die ersehnte Stadt

10. Über die Relativität der Zeit

11. Über die Fortdauer der Seele

12. Über die Teilhabe

TEIL V Was wir tun können

1. Die wahre Sorge für unsere Toten

2. Das christliche Sterben

3. Wann beginnt die Ewigkeit?

Anmerkungen

Literaturverzeichnis

Quellen

Danksagung

Gott ist das unendlich Naheund das unendlich Ferne;von Ihm lässt sich nichtaus mittlerer Distanz sprechen.

(Nicolás Gómez Dávila1)

Vorwort

Im Titel dieses Buches klingt eine Alternative durch: am Ende das Nichts – oder Auferstehung der Toten. Es wäre gut, wenn diese harte Alternative heute das Nachdenken über den Tod beherrschen würde. Leider ist das nicht der Fall. Das nüchterne „Entweder-oder“ ist eher selten. An seiner Stelle steht bei vielen Zeitgenossen eine Fülle von sanften und besänftigenden Zwischenlösungen wie „Aufgehen in der Natur“, „Weiterleben in den Nachkommen“ oder „Immer neue Wiedergeburten“. Oft besteht die ganze Weltdeutung auch einfach darin, dass der eigene Tod verdrängt wird.

Dieses Buch geht alle Zwischen- und Scheinlösungen der Reihe nach durch. Es möchte zeigen, dass sie keine echten Möglichkeiten sind. Was am Ende bleibt, ist ein wirkliches „Entweder-oder“. Entweder Auferstehung oder das unerbittliche Nichts. „Nichts“ aber bedeutet in diesem Fall: Nicht nur die großen Fragen der menschlichen Existenz bleiben dann ewig unbeantwortet, sondern die zahllosen Vergewaltigten, zu Tode Gequälten und Ausgelöschten der Geschichte bekommen niemals ihr Leben und ihre Ehre zurück.

Das Buch bringt noch viele andere Fragen auf den Punkt. Warum zum Beispiel gab es im Alten Testament so lange Zeit keine Auferstehungshoffnung? Ist der penetrante Diesseitsglaube des Alten Israel am Ende etwas, das grundlegend bleibt – auch für Christen, die ihre Auferstehung erhoffen?

Weiterhin: Ist die Auferstehung Jesu nur eine Bekräftigung der christlichen Auferstehungshoffnung oder ist sie der elementare Ausgangspunkt, ohne den es nicht nur keine Auferstehung gibt, sondern ohne den Auferstehung gar nicht hinreichend gedacht werden kann?

Vor allem: Wann beginnt die Auferstehung? In zehntausend Jahren? In grauer Zukunft? Am Ende der Welt? Folgt, wer so denkt, nicht einem naiven Zeitschema, das schon in der modernen Physik nur noch eingeschränkt gilt und das dann trotzdem auf die Welt jenseits des Todes übertragen wird? Wenn aber im Tod alle irdische Zeit zurückweicht – rückt uns dann die Auferstehung Jesu und mit ihr die Auferstehung aller Toten nicht unmittelbar auf den Leib?

Sodann: Was steht in der Auferstehung eigentlich auf? Ein abstrakter Mensch? Oder die ganze Geschichte dieses Menschen mit ihren Niederlagen und Siegen, ihrem Elend und ihren Ekstasen – eben mit allem, was dieser Mensch gedacht und gewollt, ersehnt und geliebt hat?

Ferner: Was ist mit dem Kosmos, der Materie, den Tieren, den Vormenschen im Übergang zum Menschen, den unzähligen Ungeborenen, die nie eine Chance hatten, zur Welt zu kommen – gibt es auch für sie Auferstehung?

Schließlich: Gibt es im Himmel nur noch Gott und nichts anderes mehr? Oder gibt es dort alles, was wir je ersehnt haben, und alle, die wir je geliebt haben – aber eben bei Gott und in Gott, so dass Gott „alles in allem“ ist?

Wegen Fragen dieser Art habe ich dieses Buch geschrieben. Es sind meine eigenen Fragen. Selbstverständlich suche ich die Antwort nicht in meiner privaten, sehr bedürftigen Weisheit. Ich suche sie im Alten und Neuen Testament, in der Tradition des christlichen Glaubens und in dem, was die großen Theologen der Vergangenheit und der Gegenwart gedacht haben. Ich suche sie aber auch in der Vernunft, also in einer der höchsten Gaben, die Gott dem Menschen geschenkt hat.

Weil alles, was in diesem Buch steht, meine eigenen Fragen sind, habe ich ständig nach der richtigen Sprache gesucht. Wie kann heute über Tod und Auferstehung, über Gericht und Fegfeuer, über Hölle und ewiges Leben und schließlich über die Vollendung der Schöpfung verantwortlich geredet werden? Was wäre die Sprache, die heutige Menschen verstehen könnten? Was wäre die richtige Sprache, die nicht frömmelnd, aber auch nicht anbiedernd daherkommt?

Vor einer Sache habe ich mich beim Schreiben dieses Buches ständig gefürchtet und sie zu vermeiden gesucht: den Leser zu langweilen. Deshalb wurde die Auseinandersetzung mit theologischen Lehrmeinungen, soweit dies möglich war, in die Endnoten verwiesen. Dort ist diese Auseinandersetzung allerdings leicht aufzufinden, und dort ist sie manchmal sogar ziemlich umfangreich geworden. Aber wer nicht will, braucht sie nicht zu lesen.

Das Durchdenken und Verfertigen dieses Buches hat mir erneut vor Augen geführt, wie befreiend der christliche Glaube an die Auferstehung der Toten ist. Wer sich in diesem Glauben festmacht, kann ohne Sorgen im biblischen „Heute“ leben, weil nun jede Stunde seines Lebens Gewicht und Hoffnung hat. Und er kann Kraft investieren in den Aufbau einer gerechten Gesellschaft, weil die Welt der Auferstehung die von Gott geschenkte Endgestalt genau jener Welt ist, für die wir hier in dieser Geschichte kämpfen.

Wieder einmal stehe ich in der Schuld von Dr. Bruno Steimer vom Verlag Herder. Ich danke ihm von Herzen für all seine großzügige und tatkräftige Hilfe. Frau Gerlinde Back aber widme ich das Buch in Verehrung und Dankbarkeit, denn sie hat das Ganze in Bewegung gebracht.

München, im März 2017

Gerhard Lohfink

TEIL I

Was Menschen denken

1. Die Frage aller Fragen

Was kommt nach dem Tod? Als unsere tierischen Vorfahren über riesige Zeiträume hinweg langsam zu Menschen wurden, konnten sie möglicherweise zwischen dem Lebendigsein der Lebenden und dem Totsein der Toten noch gar nicht unterscheiden. Es gibt Hinweise dafür, dass im Frühstadium der Menschheit noch keine Einsicht in die Endgültigkeit des Todes vorhanden war2. Aber irgendwann geriet diese Endgültigkeit dann unerbittlich in den Blick. Und damit war die Frage in der Welt, was denn mit dem Menschen nach seinem Tod geschehe. Wie elementar sie war, zeigt sich in einer verwirrenden Vielfalt von Ritualen für die Verstorbenen. Die ältesten Gräber, die wir kennen, stammen aus dem Paläolithikum, der Altsteinzeit. Die Knochenfunde in diesen Gräbern verraten: Die Toten waren sorgfältig beigesetzt worden. Zum Teil lagen sie in Schlafstellung. Zum Teil hockten sie aber auch in Embryonalhaltungen. Rechnete man damit, dass sie neu geboren würden? Oft waren sie ausgerüstet wie für eine lange Reise: Waffen waren ihnen beigegeben worden, Steinwerkzeuge, Fleischstücke als Wegzehrung.

Ebenfalls sehr alt war der Brauch, die Bestatteten mit rotem Ocker zu bestäuben. Offenbar galt rot getönter Ocker als ritueller Blutersatz und damit als wirkmächtiges Symbol dafür, dass der Tote weiterlebte3. Die Behandlung mit rötlichen Erdfarben war dann später erstaunlich weit verbreitet: Entsprechende Gräber wurden in Europa, in Afrika und in Amerika gefunden. Oft wurden die Toten auch so gelagert, dass sie nach Osten blickten, der aufgehenden Sonne entgegen. Oder die Toten wurden mumifiziert, um den Körper zu erhalten und ihm so ein Fortleben im Jenseits zu sichern.

Sehr früh muss man begonnen haben, Mähler an den Gräbern der Verstorbenen zu feiern – mit Sicherheit nicht nur zum Trost für die Hinterbliebenen. Es ging vielmehr darum, sich der unverbrüchlichen Gemeinschaft mit den Verstorbenen zu versichern. Ein festliches Mahl war ja ein Miteinander, schuf bleibende Verbundenheit, schenkte Leben.

Der Bereich der Jenseitssicherung reichte aber noch viel weiter: In vielen Kulturen gab es kultische Opfer für die Toten. Oft wurden die Verstorbenen durch Trankopfer mit reinem Wasser versorgt. Auf diese Weise sollten sie vor dem schlechten Wasser der Unterwelt bewahrt werden. Weit verbreitet waren auch Zaubersprüche. Sie hatten den Sinn, den Verstorbenen bei ihrer gefährlichen Reise in das Land jenseits des Todes den Weg zu bahnen. Im altägyptischen „Totenbuch“, einer Art Reiseführer ins Jenseits, bekommt der noch Lebende Formeln an die Hand, mit denen er nach seinem Tod das Gericht bestehen kann4. Er wird mithilfe dieser Formeln den 42 Totenrichtern sagen, welche Freveltaten er nicht begangen hat5. Er wird dann – neben vielen anderen Unschuldserklärungen – die folgenden Formeln sprechen:

Ich habe nicht Gott gelästert.

Ich habe mich nicht an einem Armen vergriffen.

Ich habe [andere] nicht [durch Zauber] krank gemacht.

Ich habe [andere] nicht zum Weinen gebracht.

Ich habe nicht gemordet.

Ich habe nicht zu morden befohlen.

Ich habe niemandem Leid zugefügt.

Ich habe den Toten keine Opferbrote geraubt.

Ich habe keinen Ehebruch begangen.

Das Ganze ist zunächst einmal magisches Geschehen. Kann der Tote diese und andere Unschuldserklärungen korrekt aussprechen, werden ihn die Gerichtsgötter passieren lassen, und er gelangt in die Gefilde ewigen Lebens. Aber es liegt auf der Hand, dass der Glaube an solche Prüfungen im Jenseits auch schon das Leben im Diesseits verändert. Der noch Lebende, der die Formeln lernt und verinnerlicht, weiß genau: Anlügen kann er die göttlichen Richter nach seinem Tod keinesfalls.

Doch nicht nur in solcher Art Todesbewältigung haben sich die Völker mit dem Sterben auseinandergesetzt. Sie taten es auch in der Anstrengung philosophischen Denkens. Der griechische Philosoph Platon (428/27–348/47) erzählt in einer seiner tiefgründigsten Schriften, nämlich in dem Dialog „Phaidon“, von Gesprächen, die Sokrates mit seinen Freunden am Tag seiner Hinrichtung führt. Es geht dabei um das Fortleben der Seele.

Das Leben des gerechten, des weisen, des philosophischen Menschen, sagt Platon durch den Mund des Sokrates, ist ein allmähliches Sterben. Denn der wahrhaft Weise strebt zeitlebens nach Einsicht und Besonnenheit. Er sucht das wahre Sein, die wahre Wirklichkeit. Deshalb ordnet er sein Leben ganz auf die Seele hin. Er verschließt sich den ständigen Wünschen des Leibes und bringt sein Innerstes auf diese Weise schon mitten im Leben auf Distanz zum Leib. Reine Erkenntnis könne es nämlich nicht geben, solange die Seele unter der drückenden Last des Leibes stöhne. Reine Erkenntnis setze die Loslösung vom Leib voraus.

Endgültig geschehe das schon im Leben geübte Absterben dann im Tod. Im Tod trenne sich die Seele vom Leib. Im Tod sterbe das Sterbliche im Menschen. Das Unsterbliche aber entziehe sich dem Tod heil und unzerstört. Im Tod, sagt Platon, geht die Seele des Weisen und Gerechten ein in den Bereich des immer Seienden, des Ewigen, des Unzerstörbaren und Unveränderlichen. Und dann erhält sie, geschieden von der Unvernunft und den Fesseln des Leibes, zusammen mit den Vielen, die gleich ihr die wahre Erkenntnis gesucht haben, Anteil am ewigen Sein: an der vollkommenen Welt der Wahrheit und des Schönen.

Das Großartige am „Phaidon“ ist, dass dies alles nicht einfach als unbestreitbare Wahrheit dekretiert wird. Wie in den meisten Dialogen Platons ringt Sokrates mit seinen Freunden in immer neuen Schritten um Erkenntnis. Am Ende des langen Tages – kurz vor seinem Tod durch den Giftbecher – sagt Sokrates6:

Nun freilich starren Sinnes zu behaupten, dass alles, was ich gesprochen habe, auch unbedingte Wahrheit sei, schickt sich nicht für einen, der zu denken pflegt. Doch dass es um das Schicksal unserer Seelen und ihr Wohnen [in der göttlichen Welt der Wahrheit] so oder so ähnlich steht – das darf man, da die Seele ja unsterblich ist, mit Festigkeit vertreten, und es ist wert, dass man den Glauben daran wage. Es ist ein wunderbares Wagnis.

Sokrates geht dann gelassen, fast heiter in den Tod, zu dem ihn die athenischen Richter verurteilt haben. Er trinkt vor den Augen seiner Freunde den Schierlingsbecher. So jedenfalls schildert es Platon. Sein „Phaidon“ hat in der Geschichte des Abendlandes eine außerordentliche Wirkungsgeschichte gehabt. Immer wieder wurden seine Gedanken abgelehnt oder aufgegriffen, belächelt oder bewundert.

Die Frage, was nach dem Tod kommt, ist bis heute nicht verstummt. Man braucht sich nur die Todesanzeigen einer beliebigen Zeitung etwas genauer anzusehen. Da wimmelt es von christlichen und nichtchristlichen, philosophischen und schöngeistigen Bekenntnissen zum Sinn des Todes. Die Frage, was nach dem Tod kommt, durchweht jede Gesellschaft, auch die aufgeklärteste. Sie bricht ständig neu auf, selbst wenn sie verdrängt wird und zur Verschleierung der Realität des Todes eigene Verdrängungsrituale erfunden werden. Die Frage ist unausrottbar.

Aber ist es eine sinnvolle Frage? Kann es auf derartiges Fragen überhaupt eine Antwort geben? Ist Platon hier nicht viel zu selbstgewiss? Sind wir in diesem Fall nicht eher in der Situation jenes jüdischen Witzes, bei dem zwei Juden beieinander sitzen, von denen der eine seit seiner Geburt blind ist?

„Willst du ein Glas Milch?“ fragt der, der sehen kann.

„Beschreib mir doch einmal die Milch!“ sagt der Blinde.

„Milch – das ist eine weiße Flüssigkeit.“

„Schön. Und was ist weiß?“

„Nu – weiß ist zum Beispiel ein Schwan.“

„Aha. Und was ist ein Schwan?“

„Ein Schwan? Das ist ein Vogel mit einem langen krummen Hals.“

„Gut. Aber was ist krumm?“

„Krumm? Ich werde jetzt meinen Arm biegen, und du wirst ihn betasten. Dann wirst du wissen, was krumm ist.“

Der Blinde betastet sorgfältig den aufwärts gebogenen Arm des anderen und sagt dann: „Wunderbar! Jetzt weiß ich endlich, was Milch ist.“

Der Witz ist absurd. Zugleich ist er so hintergründig wie viele jüdische Witze. Weshalb fragt der Blinde überhaupt? Warum trinkt er nicht einfach? Dann wüsste er doch schon ziemlich viel über Milch. Dann hätte er sie geschmeckt. Stattdessen diese zwar intelligenten und doch auch wieder leicht irren Versuche, Milch zu erklären!

Aber machen wir es nicht ähnlich? Wir wollen das menschliche Leben erklären, wollen wissen, was es eigentlich ist, gehen dabei über das Leben selbst hinaus, reden über ein Leben nach dem Leben, glauben, wir müssten das Leben durch ein Jenseits erklären, und machen dabei die verrücktesten Umwege – statt einfach zu leben. Warum trinken wir nicht einfach die Milch unseres Lebens?

Wäre es nicht besser, alle Kräfte auf dieses Leben zu richten, in das wir hineingeworfen wurden? Sollten wir nicht alles tun, unser Leben so sachgerecht wie möglich zu führen, und über alles Übrige schweigen? Wäre es nicht besser, die krummen Linien des Lebens, seine Vertracktheiten und seine Rätsel schweigend auf uns zu nehmen – zwar über vieles zornig, aber auch wieder mit viel Vertrauen – und alles Jenseitige als Geheimnis stehen zu lassen, über das uns kein Wissen zukommt?

Es ist jetzt schon viele Jahre her, dass ich mit einem älteren Pfarrer sprach, den ich sehr geschätzt habe. Er war in seiner Gemeinde geachtet und angesehen. Jeden Sonntag legte er ihr das Evangelium einfühlend und achtsam aus. Niemand konnte ihm vorwerfen, er rede leichtfertig daher. Es schockierte mich, als mir dieser Mann im Verlauf eines längeren Gespräches sagte:

Wir reden viel zu schnell vom Leben nach dem Tod, vom Jenseits, von der Auferstehung. Das alles fließt uns noch immer allzu leicht über die Lippen. Ich habe im Laufe meiner Arbeit, weiß Gott, viele Menschen kennengelernt, darunter vor allem auch viele Alte und Kranke. Was nach dem Tod kommt, war nicht das Problem dieser Leute. Ihre eigentliche Sorge war: Was wird aus meinen Kindern? Habe ich genug für sie getan? Was wird aus meinen Angehörigen? Wie kommt mein Mann, wie kommt meine Frau zurecht, wenn ich nicht mehr da bin? Falle ich mit meiner Krankheit den anderen auch nicht zur Last? Das waren ihre Fragen. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die nie vom Jenseits sprachen, die es aber gelernt hatten, ihr Leben anzunehmen, und die es dann schließlich still und gefasst zu Ende gebracht haben. Zeigt sich nicht genau hier das eigentlich Christliche? Kann man überhaupt mehr wollen? Sollten wir solchen Menschen dann auch noch mit dem Jenseits kommen?

Wie gesagt: Das hat mich zunächst schockiert. Gerade weil es ein Seelsorger sagte, von dem ich wusste, dass er nie ein Stück der kirchlichen Lehre unterschlagen hat. Er sprach in seinen Predigten, wenn es die Situation oder die Texte der Liturgie erforderten, durchaus vom christlichen Sterben, vom Gericht, von der Auferstehung der Toten. Dass er trotzdem privat so völlig anders reden konnte, hat mich beunruhigt. Es wollte mir nicht aus dem Kopf.

Übrigens war an dem, was mir dieser Mann damals gesagt hatte, etwas Prophetisches. Was er – gleichsam im Voraus – formuliert hatte, ist inzwischen eingetreten. Heute trauen sich viele, die von der Kirche mit der Verkündigung beauftragt sind, kaum noch, von den „Letzten Dingen“ zu reden. Wo wird in den Predigten noch vom rechten Sterben, von der Wiederkunft Christi, vom Gericht über unsere Werke, vom ewigen Leben und von der Vollendung der Welt gesprochen? Natürlich müssten diese alten Begriffe übersetzt werden. Aber welcher Prediger wagt die Übersetzung?

Damit ist wohl schon klar: Die Meinung jenes Seelsorgers hat mich zwar nachdenklich gemacht. Zustimmen konnte ich ihr dennoch nicht. Natürlich ist es wahr, dass es zahllose Menschen gibt, die über das Leben keine großen Worte machen, kaum nach dem Jenseits fragen, aber Ja sagen zu ihrem Leben und fraglos für die Anderen da sind. Das alles stimmt.

Aber diese stille Menschlichkeit kann noch nicht das Letzte sein. So edel und abgeklärt es ist, wenn Menschen versuchen, das Unerforschliche schweigend anzunehmen – der Mensch ist seinem Wesen nach ein Fragender, und zwar einer, der nach dem Ganzen fragt und der mit seinem Fragen nie aufhört. Dass er ein Fragender ist, unterscheidet ihn gerade von den Tieren.

Tatsächlich bricht die Frage nach dem „Warum“ und dem „Danach“ ja auch immer neu auf. Die Kinder stellen in einer bestimmten Phase ihres Lebens unablässig ihre Warum-Fragen. Es ist nicht gut, dass ihnen ihre Penetranz von den Erwachsenen so schnell und so gründlich ausgetrieben wird. Genauso fragen sie immer wieder nach dem „Danach“.

Neulich gingen eine Mutter und ihr kleiner Sohn auf der Straße vor mir her. „Bald wird es Winter“, sagte die Mutter – gerade in dem Moment, als ich auf die beiden aufmerksam wurde.

„Und dann?“, fragte das Kind.

„Dann schneit es.“

„Und dann?“

„Dann gehen wir beide Schlitten fahren.“

„Und dann?“

„Dann wird es Frühling.“

„Und dann?“

„Dann kommst du in die Schule.“

„Und dann?“

„Dann lernst du einen Beruf …“

Ich weiß nicht, ob der Kleine das Ganze noch weiter getrieben hat. Wir drifteten auseinander. Natürlich war es für ihn ein Spiel. Ein schon fast zum Ritual werdendes „Ping-Pong“ mit Wörtern. Aber war es nur ein Spiel? Stand hinter diesem Spiel nicht eine elementare Frage – die Frage aller Fragen?

2. Zwischen Skepsis und Seelenglauben

Liest man griechische oder römische Grabinschriften, springt einem sofort in die Augen, wie sehr die Frage nach dem „Und dann?“ die Menschen der Antike beschäftigt hat. Zwar zeigen das längst nicht alle damaligen Grabinschriften. Viele schweigen über die Jenseitsfrage. Sie sagen lediglich, wer an dieser Stelle bestattet ist. So steht etwa auf einem römischen Grabmal in Südfrankreich7:

Fabius Zoilus ließ es [dieses Grab] für sich und seine heiß-geliebte Gattin Consuadullia Primilla schon zu Lebzeiten machen, damit wir es haben.

Im Lateinischen ist der Text noch kürzer. Und er ist so formelhaft wie viele unserer heutigen Grabinschriften. Von der Weltanschauung dieses Fabius und seiner Consuadullia verrät der Grabstein nicht das Geringste.

Doch es gibt auch zahlreiche antike Grabstelen und Steinsärge, die gesprächiger sind. Sie reden zwar nicht immer exakt vom Welt- und Jenseitsverständnis derer, die sie anfertigen ließen. Wir müssen auch schon für die Antike damit rechnen, dass die Hersteller von Grabsteinen und Sarkophagen ihren Kunden vorformulierte Texte anboten, unter denen sie wählen konnten. Aber die Kunden konnten eben wählen – je nach dem Bild, das sie von der Welt hatten. Und dieses Weltbild konnte sehr verschieden sein. Viele antike Grabinschriften atmen nichts als Wehmut und Resignation. Sie verraten auf diese Weise indirekt, dass es für ihre Auftraggeber kein „Danach“ gab. So etwa ein römischer Grabtext für ein junges Mädchen8:

Weint alle, die ihr des Weges kommt, über mein trauriges Geschick und bleibt vor meiner armen Asche ein wenig stehen. Weint über mich Unglückliche, deretwegen die geschlagenen Eltern schmerzliches Leid tragen bei Tag und bei Nacht. Nur zu ihrem Unglück haben sie mich gezeugt, meine Hochzeit durften sie nicht erleben. Kein weinfroher Sänger hat mir vor meiner Kammer ein Hochzeitslied angestimmt.

Andere Grabtexte hingegen sind voll Vertrauen wie zum Beispiel der folgende für einen Verstorbenen namens Menelaos9:

Menelaos mein Name.

Hier ruht nur mein Leib.

Meine Seele jedoch

bewohnt der Unsterblichen Äther.

Hinter einer solchen Grabinschrift standen bestimmte Vorstellungen, die von der antiken Kosmologie und Physik genährt wurden. Den „Äther“ stellten sich viele Wissenschaftler der Antike als die hellstrahlende oberste Dimension des Kosmos vor. Er wurde mit dem himmlischen Feuer gleichgesetzt und galt als Wohnsitz der Götter. Soweit der damalige Mensch nicht Skeptiker war, dachte er dann oft in die folgende Richtung: Der Leib des Menschen sei Materie und daher schwer und widerständig. Hingegen sei die menschliche Seele gewichtslos. Deshalb steige sie im Tod zum Himmel auf – so wie heiße Luft über einem Feuer nach oben steigt. Die unzähligen Sterne, die am Firmament flimmern, seien nichts anderes als die Seelen Verstorbener. Diese Vorstellung wird in vielen Grabinschriften greifbar, etwa in der folgenden10:

Mein Name war Philostorgos, [meine Mutter] Nike zog mich auf, die Sicherheit für ihr Alter sollte ich werden, doch nur zwanzig Jahre durfte ich leben. […] Des plötzlichen Todes Beute wurde ich und erfüllte, was der Schicksalsfaden der Gottheit für mich gesponnen. Mutter, weine nicht über mich! Was hilft es? Nein, schau in Andacht nach oben, denn ein göttlicher Stern bin ich geworden, der früh am Abendhimmel aufgeht.

Man kann sich denken, wie es zu derartigen Vorstellungen kam. Der Verstand ist blitzschnell. Der Gedanke eilt überall hin. Der Geist erobert sich Welten. Der Leib hingegen bewegt sich viel langsamer. Oft ist er sogar hinderlich, vor allem, wenn man älter wird. Wie oft möchte dann der Mensch noch auf Reisen gehen. Aber der Leib will nicht mehr. Am Ende wird er zum Gefängnis.

Das wurde in der Antike, vor allem im Gefolge des Philosophen Pythagoras, auch ganz ausdrücklich formuliert. Sōma – sēma, sagten die Griechen. „Der Leib – ein Grab“. Das Eigentliche des Menschen ist in dieser Vorstellungswelt die Seele. Der Körper behindert nur. Im Tod wird die Seele wie aus einem Grab, ja wie aus einem Kerker befreit. Wie wir gesehen haben, trägt auch Platon in seinem „Phaidon“ solche Gedanken vor. Geradezu platonisch mutet deshalb die folgende römische Grabinschrift aus dem 3. Jahrhundert nach Christus an11:

Den jungen Kalokairos umschließt dies Grabmal hier, nachdem die unsterbliche Seele den zarten Leib des Knaben verließ. Den Weg zum Göttlichen eilte sie hin, hinter sich lassend die Sorgen des bitteren Lebens, um emporzusteigen in Reinheit.

Nur ein in den Stein gemeißelter Anker unterhalb des Epigramms verrät, dass diese Grabinschrift einem Christen galt. In der Diktion selbst ist kein Unterschied zu entsprechenden nichtchristlichen Grabtexten festzustellen. Es gibt noch viele andere Beispiele dieser Art. Die heidnischen Formulierungen vom Weiterleben der unsterblichen Seele werden unverändert in christliche Grabinschriften übernommen. Lediglich bestimmte Symbole zeigen, dass es sich um ein christliches Grab handelt: eine Taube, ein Fisch, ein Anker oder das Christusmonogramm.

Doch die Unterschiede existierten trotzdem, selbst wenn sie textlich nicht immer zu greifen waren. Denn im antiken Seelenglauben findet sich sehr oft der Gedanke, die Seele des Menschen sei etwas Göttliches. Und zwar – das ist entscheidend – etwas von Natur aus Göttliches. Im Tod, also in der Befreiung von allen Fesseln, komme dieses Göttliche im Menschen endlich zu sich selbst. Die Seele steige auf zum Firmament. Sie werde wieder aufgenommen in die Sphäre des Ewigen, also dorthin, von woher sie kam und wohin sie gehört. Das Weiterleben der Seele steht so für die Weiterexistenz des Ewig-Göttlichen im Menschen.

Wie verlockend diese Vorstellung war, sieht man daran, dass sie teilweise auch in das Christentum eingedrungen ist und sich dort in vielerlei Ecken und Winkeln einnistete, obwohl sie dem christlichen Schöpfungs- und Erlösungsbegriff widersprach12. In dem Gebetbuch einer alten Ordensschwester fand ich eines Tages die folgende Reimerei, die sehr fromm klingt, aber im Grunde heidnisch ist:

Ich kam zur Erde ohne Tracht,

rein gar nichts hab ich mitgebracht

von drüben außer meiner Seele.

Mitnehmen werd ich wieder nichts

hinüber in den Tag des Lichts

als wieder nur die eine Seele.

Was schert mich also Erdentand,

wenn nur in leuchtendem Gewand

und ohne alle Erdenfehle

zurückfliegt meine einz’ge Seele

in Gottes heil’ge Vaterhand.

Selbstverständlich waren diese Verse christlich gemeint, und man kann sie auch christlich deuten. Doch genauer betrachtet spiegeln sie nichts anderes als antike Vorstellungen: Die Seele ist das Ewige im Menschen. Der Leib ist nur ein Notbehelf. Die Seele steuert den Leib wie ein Steuermann das Schiff. Irgendwann aber verlässt der Steuermann das Schiff. Er ist am Ziel der Reise angekommen.

Nun darf man allerdings nicht meinen, die gesamte Antike hätte so gedacht. Die Griechen waren lange Zeit überzeugt, das Leben des Menschen ende als Schattenexistenz im Dunkel der Unterwelt. Und später gab es beileibe nicht nur Seelenglauben. Es gab daneben prallen Materialismus, für den der Leib das Ein und Alles des Menschen war. Dieser Materialismus war meist mit tiefer Skepsis verbunden – vor allem mit der Überzeugung, dass nach dem Tod alles aus sei. Im Tod falle der Mensch in das absolute Nichts zurück. Wer gestorben sei, habe kein „Ich“ mehr, keine Erinnerung, kein Bewusstsein, keine Zukunft.

Auch hierfür finden sich zahlreiche antike Grabinschriften. Oft spiegeln sie reine Hoffnungslosigkeit. Nicht selten bedienen sie sich einer fast existentialistischen Sprache. So steht auf einem Grabstein aus dem antiken Rom13:

Wir sind nichts,

waren Sterbliche nur.

Der du dies liest, bedenke:

Vom Nichts ins Nichts

fallen wir in kürzester Zeit.

Ähnlich sagt es in lakonischer Kürze die folgende Grabinschrift14:

Ich war nicht vorhanden,

bin nicht mehr,

weiß nichts davon,

betrifft mich nicht.

Auf einem Grabstein in Aquileja heißt es15:

Mach dir ein angenehmes Leben, Kamerad! – Warum? Nach deinem Tod wird es kein Lachen mehr geben, kein Liebesspiel mehr, noch irgend ein andres Vergnügen.

Hier werden also – wie oft auf antiken Gräbern – Ratschläge an die noch Lebenden erteilt, die des Weges kommen. So auch auf dem Grab eines gewissen Tiberius Claudius Secundus in Rom. Die Übersetzung versucht, das klassische Versmaß der Inschrift wiederzugeben16:

Bäder und Liebe und Wein –

sie richten uns freilich zugrunde.

Aber Leben sind nur:

Bäder und Liebe und Wein.

Noch viele andere antike Grabinschriften reden in genau dieser Art. Die Vorübergehenden werden aufgefordert, sich so viel Gutes zu gönnen wie nur möglich. Sie sollen essen und trinken und die Lust der Liebe genießen. Denn wenn erst einmal der Tod kommt, heißt es dann oft, „wird es dunkel um Euch und es umfängt Euch ewiges Vergessen“. Auf manchen Gräbern werden den Passanten geradezu kleine Predigten gehalten, doch ja keinen Lebensgenuss auszulassen. Allerdings gibt es umgekehrt auch Reden in das Grab hinein. Mithilfe der Grabinschrift kann man dem Verstorbenen mit dem ganzen Sarkasmus, zu dem die Antike fähig war, sagen17:

Was nun hast du davon, dass viele Jahre du

lebtest sittlich und streng?

In Wirklichkeit galt dieser Sarkasmus natürlich weniger dem betreffenden Verstorbenen. Auch er galt den Passanten, die an der Grabstele vorübergingen. Es gab in der Antike also nicht nur Seelenglaube. Es gab, was Tod und Jenseits anging, in gleichem Ausmaß Skepsis, Sarkasmus, Zweifel und Bitterkeit. Sind auf den Grabsteinen Figuren dargestellt – oft ist es die Gestalt einer trauernden Frau – so zeigen ihre Gesichter nicht selten tiefe Wehmut und Trauer.

Die skeptischen Stimmen der Antike werden heute wieder aufgegriffen. Der junge Bertolt Brecht (1898–1956) etwa sagt uns in der Form einer gereimten Predigt mit dem Titel „Luzifers Nachtlied“, dass es nur den einen Tag des Lebens gibt. Dann kommt die ewige Nacht, und alles ist für immer vorbei. Man muss diesen einen und einzigen Tag also ohne jede Angst genießen. Denn mehr hat der Mensch nicht. Mehr „steht nicht bereit“. Alle, die behaupten, nach der Nacht käme ein neuer Morgen, sind nichts anderes als Vertröster, Verführer und Betrüger18.

1

Lasst euch nicht verführen!

Es gibt keine Wiederkehr.

Der Tag steht in den Türen;

Ihr könnt schon Nachtwind spüren:

Es kommt kein Morgen mehr.

2

Lasst euch nicht betrügen!

Das Leben wenig ist.

Schlürft es in vollen Zügen!

Es wird euch nicht genügen

Wenn ihr es lassen müsst!

3

Lasst euch nicht vertrösten!

Ihr habt nicht zu viel Zeit!

Lasst Moder den Erlösten!

Das Leben ist am größten:

Es steht nicht mehr bereit.

4

Lasst euch nicht verführen!

Zu Fron und Ausgezehr!

Was kann euch Angst noch rühren?

Ihr sterbt mit allen Tieren

Und es kommt nichts nachher.

Natürlich richtet sich diese Predigt mit ihren so eindrücklichen Rhythmen vor allem gegen die Christen. In den Augen von Bert Brecht betrachten sie sich als die „Erlösten“, weil sie an die Erlösung vom Diesseits glauben. Es ist der alte Vorwurf, der seit Karl Marx und Friedrich Nietzsche nie mehr verstummt ist: Die Christen würden die Erde verachten, die Armen auf das Jenseits vertrösten und statt die Welt zu lieben, auf eine Hinterwelt hoffen. Der Vorwurf trifft zu Recht falsche Begleit-Töne im Christentum. Den Grundton des christlichen Glaubens trifft er freilich nicht. Die biblische Botschaft selbst sagt etwas völlig anderes. Wir werden das noch sehen.

Viel weniger dogmatisch als Bert Brecht formuliert Marie Luise Kaschnitz (1901–1974). Eines ihrer Auferstehungs-Gedichte – es hat den Titel: „Nicht mutig“ – lautet19:

Die Mutigen wissen

Dass sie nicht auferstehen

Dass kein Fleisch um sie wächst

Am jüngsten Morgen

Dass sie nichts mehr erinnern

Niemandem wiederbegegnen

Dass nichts ihrer wartet

Keine Seligkeit

Keine Folter

Ich

Bin nicht mutig

Das Gedicht formuliert zwei Lebensentwürfe. Zunächst den Entwurf derer, für die mit dem Tod alles aus ist. So zu denken, scheint nüchtern und realistisch zu sein. Wer mag sich schon vorstellen, dass um die Knochen herum wieder Fleisch wächst oder dass es eine Hölle gibt, in der Menschen gefoltert werden? Anscheinend entspringt dieser Lebensentwurf sogar aus „Wissen“: „Die Mutigen wissen“. Warum aber sind die, die wissen, Mutige?

Der entgegengesetzte Entwurf ist sich selbst so unsicher, dass er nur indirekt aus der Hinterfragung der Position der Mutigen hervorgeht. Er erscheint nur ganz am Ende in einem einzigen Satz: „Ich – bin nicht mutig.“ Gibt es die Auferstehung vielleicht doch?

Sieht man genauer hin, so zeigt sich freilich, dass in dem „Ich – bin nicht mutig“ eine verborgene Kritik an den „Mutigen“ steckt. Offenbar redet das Gedicht gar nicht so hochachtungsvoll von den „Mutigen“, wie es auf den ersten Blick scheint.

Man könnte das Untergründige des Gedichts vielleicht folgendermaßen formulieren: Die Skeptiker, die so genau wissen, dass sie nicht auferstehen, können sich ihrer Sache ja auch nicht sicher sein. Sie beschreiben eine Position, die sich Auferstehung relativ plump und vordergründig ausmalt (Fleisch um die Knochen, Höllenfolter) – um sie dann abzulehnen. Doch selbst dazu brauchen sie „Mut“. Und wenn man zu einer Sache Mut braucht, ist der Ausgang noch unsicher und offen. Vielleicht täuschen sich die „Mutigen“ ganz gewaltig.

Steckt in dem Gedicht vielleicht sogar ein Hauch von Hohn auf die „Mutigen“, die so tapfer den Mund aufreißen und die Welt volltönen mit ihrem „Wissen“ und dem totalen Überblick, den sie beanspruchen? Das Gedicht von Kaschnitz will den Mund nicht aufreißen. Es wagt nicht einmal, die eigene Vorstellung von Auferstehung auszubreiten. Es kommt gerade nicht predigend und großspurig daher wie das von Bert Brecht. Das einzige Argument des Gedichts ist am Ende das „Ich – bin nicht mutig“.

Um vieles selbstsicherer redet dann wieder Kurt Marti (geb. 1921) in einem vielzitierten Text. Er predigt wie Bert Brecht. Aber nun aus der entgegengesetzten Richtung20:

das könnte manchen herren so passen

wenn mit dem tode alles beglichen

die herrschaft der herren

die knechtschaft der knechte

bestätigt wäre für immer

das könnte manchen herren so passen

wenn sie in ewigkeit

herren blieben im teuren privatgrab

und ihre knechte

knechte in billigen reihengräbern

aber es kommt eine auferstehung

die anders ganz anders wird als wir dachten

es kommt eine auferstehung die ist

der aufstand gottes gegen die herren

und gegen den herrn aller herren: den tod

Das ist eine Leichenrede mit klassenkämpferischem Einschlag. Sie argumentiert: Gäbe es keine Auferstehung, so würden die Ausbeuter und Sklavenhalter der Welt ewig recht behalten und noch im Tod triumphieren. Sie werden aber nicht triumphieren, denn Gott arbeitet längst an einer Revolution, die alle Mächtigen dieser Welt und zuletzt auch noch den Tod vom Thron stürzt.

Der Prediger-Text von Bert Brecht, der zagend-bekennende (und vielleicht sogar leicht spöttisch widersprechende) Text von Marie Luise Kaschnitz und dann der sich ereifernde von Kurt Marti zeigen: Die dissonante Vielstimmigkeit der Antike ist noch immer da. Die Frage aller Fragen ist geblieben. Und die Antwort bewegt sich noch immer zwischen radikaler Skepsis und der Hoffnung auf das ganz „Andere“, das einmal alle Fragen beantwortet.

3. In den Nachkommen weiterleben?

Die griechischen und römischen Grabinschriften zeigen es immer wieder: Die Menschen der Antike haben sich zur Erinnerung an ihre Toten gern markante Texte ausgedacht, die sprachlich verdichtet waren. Oft waren sie sogar in ein Versmaß gegossen. Und fast immer wollten sie denen, die an den Gräbern vorbeigingen, eine Botschaft vermitteln.

Das alles gibt es auch heute. Die Texte auf unseren Grabsteinen wären es wert, von den Volkskundlern (vornehmer: von den Kulturanthropologen) umfassend gesammelt und analysiert zu werden. Denn es gibt da ja nicht nur jene Inschriften, die lediglich den Namen sowie Geburts- und Sterbedatum enthalten – die aber selbst mit dieser Kargheit signalisieren: Hier liegt ein ganz bestimmter Mensch mit seiner einmaligen, unverwechselbaren und unersetzbaren Geschichte. Vielmehr gibt es unzählige Grabsteine mit kürzeren oder längeren Zusätzen, die helles Licht auf das Weltbild unserer Vorfahren beziehungsweise unserer Zeitgenossen werfen. Ich greife ein beliebiges Beispiel heraus. Auf einem norddeutschen Friedhof findet sich auf einem Grabstein jüngerer Zeit der Spruch:

Losgelöst von der Mutter Erde

schlummern wir wunschlos

dem großen Rätsel entgegen.

Ganz anders klingt es auf einem Grabstein aus Detwang bei Rothenburg ob der Tauber. Ich schrieb mir die Grabinschrift vor vielen Jahren bei einer Fahrt durch das Taubertal ab:

Anno 1651 den 27. April Sonntags

in der Nacht Zwischen 12 und 1 uhr

ist in Ihrem Erlöser Jesu Christo

Sanft und Seelig entschlaffen

Weilandt die Tugendtsame Maria Bülgin

auf der weisen mühlen

ein geborene Waltmännin

Ihres alters 22 Jahr 2 monat 2 tag

derer Seelen Gott genadte

Amen

Vieles dieser Art wäre zu sammeln. Nicht nur Griechen und Römer neigten dazu, den Vorübergehenden ihre Sicht des Todes mitzuteilen. Der Tod provoziert auch bei uns Bekenntnisse der Hinterbliebenen. Allerdings stehen die wirklich aufschlussreichen Texte heute nicht mehr auf Grabsteinen, sondern auf virtuellen Gräbern in einem Internet-Friedhof oder in Todesanzeigen, die als Brief verschickt beziehungsweise in einer Zeitung veröffentlicht werden. Dort sind sie geradezu eine Fundgrube für den, der wissen will, was heutige Menschen über den Tod oder das Weiterleben nach dem Tod denken.

Man findet in Todesanzeigen jede nur denkbare Position – vom christlichen Glaubenszeugnis bis zu poetisch verbrämtem Nihilismus. Häufig werden Bibelworte oder Sentenzen von Dichtern und Schriftstellern zitiert. Nicht selten sind die betreffenden Texte aber auch ganz persönlich formuliert. So stand in einer großen Tageszeitung als Teil einer Todesanzeige der Text:

Liebe Mama, Du hast mir bei allem, was ich in meinem Leben gemacht habe, den Rücken gestärkt. Lieber Papa, Du hast vorgelebt, was Arbeiten mit Hingabe und Leidenschaft bedeutet. Euch habe ich alles zu verdanken. Ihr seid in mir und lebt in mir weiter.

Was hier interessiert, ist das „Ihr seid in mir und lebt in mir weiter“. Dahinter steht der Gedanke: Die Verstorbenen leben in ihren Nachkommen weiter. Mit dem Tod ist für sie persönlich zwar alles aus. Aber was sie an Gutem in die Welt gebracht haben, geht nicht verloren. Es pflanzt sich fort über ihre Kinder und Enkel bis in ferne Generationen hinein. So bleibt es bestehen. Und so bleiben die Verstorbenen selber in der Welt.

Es ist erstaunlich, wie weltweit dieses Denken verbreitet ist. Manchmal sogar in ganz handgreiflicher Form. Auf Neuguinea kann es heute noch geschehen, dass Angehörige die Asche ihrer Verstorbenen essen. Das rituelle Verzehren der Asche soll sicherstellen, dass die Toten nicht endgültig verschwinden, sondern in der Familie beziehungsweise im Clan präsent bleiben. Solche und ähnliche Riten sind uralt. Wahrscheinlich reichen sie bis in die menschliche Frühzeit zurück.

Die Vorstellung des Weiterlebens in den Nachkommen findet sich auch im Alten Testament. Im frühen Israel war jeder Einzelne tief eingebettet in die Großfamilie sowie in den Sippenverband und dessen Geschichte21. Das Ichgefühl des Einzelnen war fast deckungsgleich mit dem Ichgefühl seiner familiären Lebensgemeinschaft. Alles, was man war, setzte sich, so glaubte man, in den Nachkommen fort. Der eigene Name lebte in den Kindern und Kindeskindern weiter. Deshalb durfte eine Familie nicht aussterben, ein Name nicht erlöschen, die Erinnerung an die Ahnen nicht schwinden. Wollte man jemanden verfluchen, so war einer der schrecklichsten Flüche, dass die Familie des Betreffenden untergehe und jede Erinnerung an sie im Land verwehe. In Ps 109,13 – in dessen Mittelteil geschildert wird, wie Gegner den Beter des Psalms verfluchen – heißt es:

Seine Nachkommen sollen aussterben,

und schon in der nächsten Generation

erlösche ihr Name auf immer.

Hier soll also eine ganze Familie und – das ist entscheidend – auch die Erinnerung an sie durch todbringende Flüche vernichtet werden. Nur von hier aus wird verständlich, welch trauriges Geschick in Israel Kinderlosigkeit war. Keine Kinder zu haben, war nicht nur ein Problem der Altersvorsorge und der Rechtssicherheit für die Betagten. Keine Kinder zu haben, minderte das Leben insgesamt. Es war ein Stück Tod schon mitten im Leben. Hingegen verringerte eine Vielzahl von Kindern die Last des Todes. Viele Kinder zu haben, wurde als ein Segen empfunden, der Anteil gab an dem Segen, der über ganz Israel lag – von Generation zu Generation.

Offenbar ist solches Verwobensein in die Generationenfolge auch im 21. Jahrhundert noch für viele Menschen ein Trost. Sie erblicken sich selbst in ihren Kindern. Sie sind überzeugt, ihre Leistungen der Welt in ihren Kindern weitergeben zu können. Entsprechend stellen sich dann auch Kinder vor, die Eltern seien in ihnen lebendig. Wie hieß es in der Anzeige? „Ihr seid in mir und lebt in mir weiter.“

Daran ist sicher manches richtig. Vieles von unseren Vorfahren lebt tatsächlich in uns weiter. Wir verdanken unseren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern sehr viel. Allerdings sollte man bedenken: Im Alten Testament ist der Gedanke des Eingebettetseins in die Generationenfolge fest verknüpft mit dem Glauben, dass Gott seine Verheißungen an Israel in den kommenden Generationen immer neu erfüllen werde. Fällt dieser Verheißungsglaube dahin, so verliert die Hoffnung auf ein Weiterleben in den Nachkommen ihren tragenden Grund.

Aber mehr noch: Der fromme Israelit glaubte nicht nur, dass Gott seine Verheißungen erfüllen werde. Er war darüber hinaus überzeugt, dass schon jetzt jede Generation, die gegenwärtige wie die kommende, unter dem Segen Gottes stehe – solange Israel nur immer wieder zu seinem Gott umkehre und sich von den Göttern der Welt abwende.

Schwindet solcher Glaube, der ja von Generation zu Generation weitergegeben werden muss, dann verändert die Hoffnung, in den Nachkommen weiterzuleben, ihr Gesicht. Der alte biblische Gedanke wird dann plötzlich tragisch oder gar lächerlich. In heutigen Todesanzeigen kann man häufig eine Sentenz lesen, die bald Lucius Annaeus Seneca, bald Immanuel Kant, bald Ernest Hemingway zugeschrieben wird22:

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,

der ist nicht tot, er ist nur fern;

tot ist nur, wer vergessen wird.

Dieser Sinnspruch ist äußerst beliebt. Unablässig wird er dazu benutzt, Todesanzeigen zu verzieren und bedeutungsvoll zu machen. Nebenbei gesagt: Die Tatsache, dass man in Todesanzeigen immer wieder die gleichen Sprüche zu lesen bekommt, hängt natürlich mit den Vorlagen zusammen, die das jeweilige Bestattungsinstitut oder das Internet den Hinterbliebenen anbietet. Auch der folgende Text gehört zum eisernen Bestand der derzeit kursierenden Trauersprüche23:

Du bist nicht tot, Du wechselst nur die Räume.

Du lebst in uns und gehst durch unsre Träume.

Aber stimmt das alles? Wechselt man im Tod wirklich nur den Raum? Und kann menschliches Erinnern den Tod besiegen? Fast der gleiche Gedanke, wenn auch etwas sublimer formuliert, steckt in dem folgenden Motto, das sich ebenfalls am oberen Rand vieler moderner Todesanzeigen findet24:

Du bist nicht mehr da, wo Du warst,

aber Du bist überall, wo wir sind.

Der Tote lebt also weiter. Er ist zwar nicht mehr sichtbar anwesend. Als reale Person gibt es ihn nicht mehr. Aber er lebt im Gedächtnis, er lebt im Herzen seiner Nachkommen. Deshalb auch der folgende Trauerspruch25:

Wenn Ihr mich sucht,

sucht mich in Euren Herzen.

Habe ich dort eine Bleibe gefunden,

lebe ich in Euch weiter.

Die Toten sind zwar tot, leben aber virtuell weiter: in den Herzen ihrer Verwandten und Freunde – und genauso oft beschworen – in ihren Erfolgen, ihren Werken, ihren Taten, in dem, was sie in der Welt geleistet haben. Im Jahre 2014 wurde die Todesanzeige einer bekannten Persönlichkeit des kulturellen Lebens Europas mit den folgenden Sätzen eingeleitet26:

Jedes Leben lebt irgendwo weiter,

mein Vater und meine Mutter in mir

und ich in allem, was ich realisiert habe.

Das bedeutet Auferstehung für mich.

Paradiese interessieren mich nicht.

Das war ein klares Bekenntnis des Toten zu seiner Sicht des Lebens und der Welt. Was soll man von dieser Weltsicht halten? Dass alles, was ein Mensch an Gutem, Wahrem und Schönem realisiert hat, in die Geschichte eingeht, ist selbstverständlich richtig. Alles Realisierte vermischt sich mit dem Lauf der Welt, verändert einiges oder verändert sogar viel. Wie lange es freilich der Geschichte eingestiftet bleibt, ist eine andere Frage. Was jemand aufgebaut hat, kann schon in der nächsten Generation zur Ruine werden. Und selbst Ruinen können untergehen und schlichtweg verschwinden. Das Gute, das einer getan hat, kann brüchig werden. Böses kann an seine Stelle treten und es zunichtemachen. Unwahrheit und Manipulation können über die Wahrheit siegen. Das Schöne kann zerstört oder verhässlicht werden.

Und das vielbeschworene Gedächtnis der Menschen, in dem wir angeblich weiterleben? Eine ebenfalls gern zitierte Sentenz am Anfang von Todesanzeigen lautet:

Nach der Zeit der Tränen und der tiefen Trauer bleibt die Erinnerung. Die Erinnerung ist unsterblich und gibt uns Trost und Kraft.

Oder – noch kürzer und prägnanter:

Begrenzt ist das Leben,

doch unendlich die Erinnerung.

Oder etwas poetischer:

Erinnerungen sind wie Sterne am Himmel.

Deiner wird ewig leuchten.

Oder mit ein wenig Indianer-Romantik:

An den Feuern unseres Clans

wird man einst Lieder von Dir singen.

Aus Deinem Leben wird man Geschichten weben,

und Geschichten sterben nie.

Das ist süffig wie ein aparter Cocktail, ist aber trotzdem reine Illusion. Für mich ist immer wieder erstaunlich, wie schwachbrüstig heutige Todesanzeigen sein können. „Der Stern der Erinnerungen an Dich wird ewig leuchten“? Glaubte der Verfasser der Todesanzeige das wirklich? „Geschichten sterben nie“? Tatsächlich? Auch Geschichten sterben, vor allem wenn es private Geschichten sind, die niemanden interessieren. Und das Potential menschlicher Erinnerungen ist eben keineswegs „unendlich“ und „ewig“. Schon die Erinnerung an die eigene Lebensgeschichte ist brüchig, hat viele Aussetzer und ist voll von Selbsttäuschungen. Unsere Enkel werden zwar noch einiges von uns wissen. Doch dann beginnt unerbittlich das Vergessenwerden.

Wir können ja einmal die Probe machen: Von unseren Eltern wissen wir im Allgemeinen noch ziemlich viel, wenn auch nicht alles. Von unseren Großeltern schon bedeutend weniger. Aber immer noch relativ viel. Von den Urgroßeltern wissen wir fast nichts mehr, und dann setzt es ganz aus. Natürlich abgesehen von dem Fall, wir würden Ahnenforschung betreiben. Aber selbst dann sammeln wir nur äußere Fakten. Von dem Eigentlichen wissen wir nichts.

Lee Child, ein in New York lebender Autor rasanter Unterhaltungsliteratur, beschreibt das treffend in seinem Buch „Die Abschussliste“. Die Mutter von Jack Reacher, der Hauptfigur des Buches, ist an Krebs gestorben. Nach ihrem Tod entwickelt sich zwischen Jack und seinem Bruder Joe das folgende Gespräch27:

„Das Leben ist wirklich verrückt“, sinnierte Joe. „Ein Mensch lebt über sechzig Jahre, tut alles Mögliche, weiß alles Mögliche, empfindet alles Mögliche, und dann ist’s plötzlich aus. Als hätte es das alles nie gegeben.“

„In unserer Erinnerung lebt sie weiter.“

„Nein, wir werden uns nur an Teile ihrer Persönlichkeit erinnern. An einige Aspekte, die sie uns sehen lassen wollte. An die Spitze des Eisbergs. Den Rest hat nur sie gekannt. Deshalb existiert dieser Rest ab sofort nicht mehr.“

Damit ist in puncto Erinnerung alles gesagt. Nicht einmal die eigene Mutter hat man wirklich gekannt. Und selbst das, was erinnert wird, verweht wie Rauch. Trotzdem wird das nie versagende Gedächtnis der Nachkommen unermüdlich beschworen. Denis Diderot (1713–1784), der Herausgeber einer berühmten Enzyklopädie der Europäischen Aufklärung, erlaubte sich den Satz:

Es gibt nur ein einziges großes Individuum: das Weltall. Das Gehirn, ja die ganze Welt, ist ein sich selbst spielendes Klavier, und die Natur bedarf keines persönlichen Gottes, ebensowenig wie der Mensch einer anderen Unsterblichkeit bedarf als des Fortlebens im Nachruhm.

Offenbar war Diderot von den damals bereits erfundenen mechanisch spielenden Klavieren allzu sehr fasziniert. Leider übersieht der große Aufklärer, dass Klaviere nicht von selbst spielen, nicht einmal die mechanischen! Doch auch die andere Voraussetzung, die Diderot macht, steht auf tönernen Füßen. Der „Nachruhm“ ist demographisch schlecht verteilt. Nur ein winziger Prozentsatz der unzähligen Menschen, die in dieser Welt gelebt haben, fand den Weg in ein Nachschlagewerk!

Und was ist das für eine erbärmliche Art von Unsterblichkeit, in einer Enzyklopädie weiterzuleben! Oder wen kann es trösten, dass er einmal irgendwo in den unermesslichen Informationsfluten des World Wide Web begraben sein wird! Etwa in einer Rechner-Wolke, im Cloud-Computing? Das „Fortleben im Nachruhm“ ist eine windige und absolut unbefriedigende Hoffnung. Da war ein Weisheitslehrer aus dem Alten Israel namens Kohelet viel ehrlicher und realistischer. Er schrieb:

An den gebildeten Menschen gibt es ebensowenig wie an den ungebildeten eine Erinnerung, die ewig währt. Schon in den Tagen, die bald kommen, werden beide vergessen sein. (Koh 2,16)

Der amerikanische Regisseur Woody Allen (geb. 1935) hat den süßen Selbstbetrug, man würde in seinen Verehrern und Nachkommen weiterleben, in einem Interview folgendermaßen entmystifiziert:

Ich möchte nicht durch meine Arbeit unsterblich werden. Ich möchte lieber dadurch unsterblich werden, dass ich nicht sterbe. Ich möchte auch nicht in den Herzen meiner Landsleute weiterleben. Ich möchte lieber in meinem Apartment in New York weiterleben.

4. Immer neue Wiedergeburten?

Im vorangegangenen Kapitel ging es um das Verlangen, in den eigenen Nachkommen weiterzuleben. Möglicherweise hat diese Sehnsucht allmählich und über lange Zeiträume hin die Vorstellung von der Seelenwanderung hervorgebracht. Jedenfalls sind die Religionswissenschaftler der Frage nachgegangen, wie es überhaupt zu der Lehre von der Seelenwanderung beziehungsweise der Reinkarnation gekommen ist (Re-Inkarnation bedeutet wörtlich: Wieder-Einfleischung). Und da sagt zumindest eine der vielen Theorien: Am Anfang habe die Anschauung gestanden, dass die Lebenskraft des Vaters auf den Sohn übergehe. Und entsprechend die Vitalität der Mutter auf die Tochter.

„Lebenskraft“ – das ist in vielen Kulturen dasselbe wie „Seele“. Die Vorstellung war also: Die Seele des Vaters geht ein in den Sohn und überträgt auf ihn die Tapferkeit, den Mut, die Erfahrung und das ganze Können des Vaters. Diese weit verbreitete Vorstellung, sagen Religionswissenschaftler, sei dann allmählich erweitert worden zu einer allgemeinen Lehre vom Einwohnen der Seele in jeweils neuen Körpern – immer weiter und weiter – über viele Generationen hin.

Es gibt freilich für das Entstehen des Glaubens an Reinkarnation auch noch ganz andere Begründungen. Zum Beispiel die folgende: Jeder Mensch verlange danach, sich zu optimieren, seine Vergangenheit zu bewältigen, Fehler abzulegen, Schuld in Unschuld zu verwandeln, kurz: ein neuer Mensch zu werden. Allerdings sei das Leben begrenzt. Ein einziges Leben reiche nicht aus für diesen langwierigen Wandlungsprozess. Deshalb gehöre zur Fülle des Lebens notwendig die Möglichkeit immer neuer Wiedereinkörperungen, damit der Einzelne am Ende gereinigt und geläutert das Ziel wahren Menschseins erreiche.

Uns kann allerdings gleichgültig sein, wie die Vorstellung langer Ketten von Reinkarnationen zustande kam, oder was alles zu ihrem Erfolg beigetragen hat. Viel wichtiger ist die Feststellung, dass diese Vorstellung weltweit verbreitet ist, auch schon bei vielen alten Völkern verbreitet war und heute überall neue Anhänger findet, selbst bei Christen. Sie drang schon in der Antike von Indien, dem klassischen Land der Seelenwanderungs-Lehre, nach Europa. Die Griechen Pythagoras, Empedokles und Platon vertraten sie. Seit dem 18. und 19. Jahrhundert schwappt sie von neuem aus Indien in den Westen. Laut einer Umfrage, die in den Jahren 1990–1993 durchgeführt wurde, glaubten in Westdeutschland (alte Bundesländer) 26% der Befragten an ihre Wiedergeburt, in Österreich 29 %, in der Schweiz 36 %.

Im Hinduismus (und nicht nur dort) hängt die Lehre von der Reinkarnation eng mit der Karma-Vorstellung zusammen: Das Wort karma, das aus dem Altindischen kommt (im Sanskrit: karman), formuliert eine Art Vergeltungskausalität: Jede Tat eines Menschen hat Folgen, die sein künftiges Schicksal formen. Alles, was der Mensch tut, kehrt wie ein Echo zu ihm zurück. Handelt er gut, so gestaltet sich sein weiteres Leben zum Positiven. Handelt er schlecht, formt es sich zum Negativen. Jedes Verhalten schlägt sich nieder als Gesundheit oder Krankheit, Glück oder Unglück, Wohlstand oder Elend. Und zwar schon in diesem Leben. Man könnte auch sagen: Jedes „Tun“ führt zu einem „Ergehen“, oder: Jede Tat kehrt zum Täter zurück.

Das Potential, das nach hinduistischer Lehre aus den guten oder den bösen Taten entsteht, reicht aber über den Tod hinaus. Das Karma erzwingt ein Weiterleben. Die Seele körpert sich deshalb nach dem Tod und einem auf den Tod folgenden Zwischenzustand in einen neuen Leib ein und zwar – je nachdem, wie der Mensch gelebt hat – entweder in eine niedrigere Daseinsformoder in eine höhere. Wer richtig gelebt hat, erreicht in seiner nächsten Wiedergeburt eine qualitativ bessere Seinsstufe. Er kann zu einem Geist oder sogar zu einem Gott werden. Wer falsch gelebt hat, findet sich – je nach der Schwere seiner Verfehlungen – in einer schlechteren Seinsstufe wieder. Er kann zu einem Dämon werden oder zu einem Tier. Oder er wird erneut ein Mensch, dann aber – entsprechend dem Verhalten in seiner früheren Existenz – ein armer oder ein reicher, ein kranker oder ein gesunder, ein unglücklicher oder ein glücklicher Mensch.

Wie gesagt: Das klassische Land der Vorstellung von der Reinkarnation ist Indien. Allerdings schillert die Vorstellung dort in vielen Facetten. Es gab in Indien und den von Indien beeinflussten Ländern nie eine einheitliche Theorie der Wiedergeburt. Insofern haben alle generalisierenden Aussagen immer ihre Unschärfen. Die verschiedenen Traditionen, Schulen, Schriften und Autoren unterscheiden sich oft beträchtlich. Eine zentrale Vorstellung allerdings scheint sich überall durchzuhalten: die Vorstellung der Selbsterlösung. Denn sie ist mit dem Karma-System auf das engste verknüpft28: Jeder Mensch muss die Entstellungen seiner Seele abarbeiten – bis er endlich dem Kreislauf der Wiedereinkörperungen entkommt und in der Weltseele aufgeht. Falls es ihm nicht gelingt, seine Unreinheiten und Begierden abzulegen, bleibt er in dem sich unerbittlich drehenden Rad immer neuer Reinkarnationen.

Im Buddhismus ist diese ganze Vorstellung mit einer ausgesprochenen Entsagungslehre verbunden: Alles „Begehren“ verstricke den Menschen immer fester in die Welt und führe ihn in immer tieferes Unheil hinein. Das ganze Leid der Welt käme daher, dass der Mensch ständig etwas „begehre“ und dass sein Begehren nie aufhöre. Erlösung heiße aber gerade Freiwerden von allen Begierden – und damit vom Leiden. Erlösung sei deshalb untrennbar verknüpft mit Entweltlichung. Nirwana – das sei die endgültige Freiheit von allen Leidenschaften, von allen Begierden, von allem Wollen, von allem, was Welt ist, und eben dadurch vom Strudel der Wiedergeburten.

Es geht also – zumindest in den strengeren Formen des Buddhismus – um Loslösung von sich selbst. Mehr noch: es geht um die Befreiung von der Täuschung, es gäbe überhaupt ein „Ich“ oder ein „Selbst“. Die „Nicht-Ich-Werdung“ sei die eigentliche Erlösung29. Alles Unerlöste aber müsse immer wieder hinein in den Fluch der Wiedergeburten.

Allerdings darf nicht verschwiegen werden, dass der Buddha, also Siddhartha Gautama (um 500 v. Chr.), zwar von der Wiedergeburt sprach. Aber er war offenbar nicht daran interessiert, diese Lehre weiterzudenken oder sie auch nur als „Lehre“ weiterzugeben. Denn nach Ansicht des Buddha würde das Nachdenken über ein System der Wiedergeburt keineswegs zur Befreiung vom Leiden beitragen. Das wird erst anders im Theravada- und erst recht im Mahayana-Buddhismus. Dort spielt dann die Lehre von der Wiedergeburt durchaus eine Rolle.

Der Buddhismus in seiner ursprünglichen Form ist praktischer Atheismus30. Wohlgemerkt: „praktischer Atheismus“, denn der strenge Buddhismus verweigert jede Aussage über Gott. Der wahrhaft Erleuchtete strebt keine Einsichten der Art an, ob Gott sei oder nicht sei. Dergleichen auch nur wissen zu wollen, wäre Jagd nach falschem Wissen, wäre schon wieder „Wollen“ und „Begehren“.

So lebt der Buddhist, als gäbe es keinen Gott, sondern nur das ewige, unpersönliche Weltgesetz des Karma, demgemäß alles Tun Vergeltung findet. Es zwingt in den ewigen Kreislauf der Wiedergeburten – und alles kommt darauf an, aus diesem Kreislauf immer neuen Begehrens auszubrechen. Das ist das wahre Wissen. Das ist die wahre Einsicht. Wem dieses Wissen aufscheint, der ist „erwacht“.

Damit aber steht der Mensch auch im Buddhismus unter dem Zwang zur Selbsterlösung. Er selbst muss sich frei machen von allem Begehren. Er selbst muss sich lösen. Er (soweit es dieses „er“ überhaupt gibt) muss frei werden von seinem „Ich“, von dem, was die europäische Tradition „Person“ genannt hat.

Zumindest im Hinduismus ist dieser Zwang einer der bedrohlichsten Aspekte der Lehre von der Seelenwanderung geworden. Weshalb? Weil der Mensch seine Lebenskraft eben selbst verbessern muss. Darf ich einem Armen, einem Kranken, einem sozial Isolierten wirklich helfen? Helfe ich ihm, so greife ich in sein Karma ein. Und damit helfe ich ihm gerade nicht. Er selbst muss dulden. Er selbst muss leiden, um seinen Karma-Zustand zu verbessern. Das kann zu gesellschaftlichem Fatalismus führen, zu einem gleichgültigen Hinnehmen untragbarer sozialer Zustände und letztlich zu einem Kastenwesen, das unübersteigbare Barrieren zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Schichten aufbaut.

Genau hier liegt das zutiefst Unmenschliche der östlichen, noch nicht europäisch verzuckerten Vorstellung von der Wiedergeburt. Denn in Wirklichkeit ist der Mensch keine Insel. Er ist für ein Miteinander geschaffen. Er braucht unablässig die Zuwendung, das Wohlwollen, ja das Erbarmen anderer. Er lebt davon, dass andere für ihn eintreten und ihm helfen. Er lebt von Stellvertretungen.

Es gibt zwar in den unendlichen Spielarten indischer Religionsformen – vor allem im jüngeren Hinduismus – auch das, was die Christen „Gnade“ nennen würden. Aber allein der Kreislauf immer neuer Wiedergeburten zeigt, wie wenig das Prinzip der Gnade hier wirklich bestimmend ist. Dem Außenstehenden erscheint das Ganze eher als eine unerbittliche Vergeltungs-Maschine.

Noch etwas anderes kommt hinzu: Die Vorstellung von der Reinkarnation entwertet die Geschichte. Das Leben, das jedem Menschen gegeben ist, hat gerade durch seine Begrenztheit Würde und Gewicht. Jedes menschliche Leben ist etwas Einmaliges. Weil es unwiederholbar ist, ist es kostbar. Nichts kann hinausgeschoben werden, nichts kann an künftige Einkörperungen delegiert werden. Der Mensch kann sich nicht vertrösten mit „Demnächst!“ oder „Später!“ oder „Vielleicht im nächsten Leben!“ Nein: Jetzt hat er sich zu entscheiden und heute muss er handeln.

Damit wird die Zeit verwandelt. Sie ist kein ewiger Kreislauf mehr. Sie wird zur linearen Zeit, die unumkehrbar auf ein Ziel zuläuft. Man kann dieses Ziel verfehlen, und deshalb muss man es genau ins Auge fassen. Man kann sein Leben verschlafen, und deshalb muss man wachsam sein. Das alttestamentliche „Heute“ und das jesuanische „Die Zeit ist da“ haben mitten in das ungeschichtliche Kreislaufdenken vieler Völker ein unglaublich geschärftes Bewusstsein von „Geschichte“ gebracht und ein Bewusstsein vom „Kairos“, das heißt von dem rechten Augenblick, von der geschichtlichen Stunde, die man nicht versäumen darf.