8,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: p.machinery

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

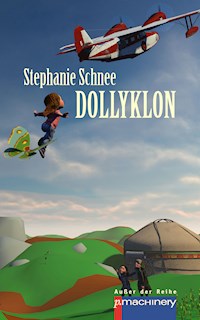

Lisa "Dolly" Boratora ist das Ergebnis eines nicht planmäßig verlaufenen Klonexperiments. Jahrelang lebt das sprichwörtlich kleine Mädchen in einem Labor, bis sich Lisa die Chance zur Flucht bietet. Sie nutzt die Gelegenheit und landet in der Mongolei, wo sie vom Windflüsterer Mo gerettet wird. Doch die Männer, die das Labor betreiben, sind ihr auf den Fersen, und so flieht Lisa mit Mo, seiner Schwester Enkmounkh und der alten Amra weiter durch die Mongolei. Wird Lisa eine Familie finden und ein Leben führen können, wie es normale Menschen führen? Oder werden die Männer aus dem Labor gewinnen, die ganz andere Pläne mit ihr verfolgen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 445

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Stephanie Schnee

DOLLYKLON

Außer der Reihe 35

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© dieser Ausgabe: August 2019

p.machinery Michael Haitel

Titelbild: Andreas Schwietzke

Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda, Xlendi

Lektorat: Corinna Griesbach

Korrektorat: Michael Haitel

Herstellung: global:epropaganda, Xlendi

Verlag: p.machinery Michael Haitel

Norderweg 31, 25887 Winnert

www.pmachinery.de

ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 163 1

ISBN des E-Books: 978 3 95765 907 1

Teil 1

Eine Wolke glitt vorüber, zwei Wolken glitten vorüber. Mit den Fingern hatte sich Lisa an den Rahmen des Kastens, der Behausung, gehängt, die man ihr gezimmert hatte. Und wieder musste sie den Kopf wenden, um durch das riesige Bullauge zu spähen, hinter dem die Wolken vorüberzogen. Weich und leise sah es aus. Die Wolken liefen ihre Bahnen, wie auf lautlosen Kufen schlingerten sie durch den Himmel. Mal schoben sie sich ineinander, ganz weich, mal dünnten sie sich aus, wurden zu schmalen Streifen und verloren sich schließlich in der Himmelsbläue. Das Mädchen, das so klein war, so winzig klein, aber doch mit so vielen großen Sehnsüchten behaftet, es hätte sich so gerne verloren dort draußen. Einmal nur die Freiheit schmecken! Einmal nur … weiche Arme um den Hals fühlen, eine ruhige und warme Hand auf dem Scheitel! Einmal nur … eine Wolke sein!, dachte sich Lisa, deren Sehnsüchte sich aufteilten, eigene Träume woben. Gerade sah sie im Geiste das Gesicht ihrer Mutter sich zu ihr herabneigen. Ihr Lächeln fiel herab wie Tau auf trockenes Land und Lisa nahm es dürstend auf. Das Ersonnene schmerzte aber auch. Lieber eine Wolke sein, sanft angeschoben vom Wind und ohne schwere Gedanken, dachte das Mädchen daraufhin.

Lisa, die alle im Leben nur Dolly genannt hatten, Dolly, das Püppchen, sie merkte, wie die Finger anfingen zu schmerzen, schaukelte noch ein paar Mal hin und her, und ließ sich schließlich leise fallen.

Gerade trudelte die Cessna, in die man sie verfrachtet hatte mit ihrer Kiste, in ein Luftloch. Das Mädchen kugelte über den Boden, nachdem es aufgekommen war, schlug sich den Kopf an einer ihrer Kommoden an und wusste, jetzt war es vorbei mit seinen Träumereien, jetzt musste es handeln. Während das Gepäck der Männer an Bord hin und her schlingerte, über den Boden kratzte und schrammte, sogar der mit mehreren Gurten festgezurrte Jeep im Heck des Fliegers zu klappern und zu rasseln begann, als wollte er bald in sämtliche Bestandteile zerfallen, hätte der Augenblick für das winzige Puppenmädchen nicht günstiger sein können. Seine Bewacher waren abgelenkt. Und während um den Flieger herum der tosende Wind alles wie mit einem mächtigen Sog einzuatmen schien, während es draußen kurzzeitig fauchte und brüllte, die Luftturbulenzen immer größer wurden und die Cessna immer weiter absackte, da näherte sich Lisa in der Holzkiste auf allen vieren der Geheimklappe. Selbst wenn jene quietschen sollte, wovon allerdings nicht auszugehen war, würde das bei dem momentanen Tumult nicht weiter auffallen!

Was, wenn die Wolken mich beschützen wollen?, dachte Lisa noch. Die Klappe ließ sich ganz leicht öffnen. Mama?, sprach das Mädchen in Gedanken. Mama, bist du da? Ein matter Schein fiel durch eines der Bullaugen des Fliegers auf genau jene Stelle, die Lisa jetzt hinter der Abdeckung betrat. Was ein Glück, dass ihre Behausung nicht zugestellt worden war!

Ach, wenn die Wolken mich nur aufnehmen könnten, wenn ich mich nur einschiffen könnte in eine dieser Wolken!, seufzte die winzige Kreatur. Mit ihren zarten, dünnen Ärmchen wollte sie die Wolke umfassen wie einen lebenden Menschen – und nie mehr loslassen!

Plötzlich knackte es hinter Lisa. Einer der Piloten hatte seinen Gurt gelöst, wahrscheinlich um im Gepäckraum nach dem Rechten zu sehen. Lisa sprach ein Stoßgebet in ihrem klitzekleinen Herzen, das so reich war an Gefühlen. Mit den Wolken über der Steppe verschwinden, dachte sie noch, zu allem entschlossen.

Draußen schlug leicht der Wind gegen die Jurte. Mo hörte das harte Rascheln der Zeltwände und schlug die Augen auf. Er sei ein ungewöhnliches Kind, hatte er seine Eltern immer wieder sagen hören. Ein Kind des Mondes und ein Kind der Sonne.

In dieser Nacht schlief Mo, anders als seine Geschwister, nicht lange, denn es schien ihm plötzlich, als liefen Schatten über sein Gesicht. Er wachte auf und blinzelte gegen die Zeltwand, in die der Wind seine Zeichen schrieb. Es wogten Wellen über das Zelt hinweg. Dann wieder hingen die Wände schlaff durch, bis sie sich von Neuem anspannten. Es war wie ein leises Trommelwirbeln, und aus der Art, wie der Wind und die Erregung der Nacht ihren Takt schlugen, wusste Mo vorherzusagen, wie anderntags das Wetter sein würde. Ob die Wolken schnell oder langsam das Himmelszelt entlang kriechen würden. Noch ein wenig lauschte er dem Pfeifen und Singen der Nacht.

Der Mond schien hell, und wenn Mo seine Hände vor dem Gesicht aufspannte, konnte er die einzelnen Finger daran sehen. Aber war es nicht noch etwas anderes, was ihn aus dem Schlaf geweckt hatte? Einmal wach, war es für ihn unmöglich, wieder einzuschlafen.

Er machte sich los aus der Umarmung seines kleinen Bruders und schob die Schwester etwas zur Seite, mit der er sich die Felle teilte. Dann blinzelte er zu seinen Eltern hinüber.

Die Schatten waren groß. Aber Mos Augen waren gut. In der Dunkelheit sah er den Vater schmunzeln im Schlaf. Die Mutter schmiegte ihren Kopf an dessen Hals, und Mo war es wohl ums Herz.

Und doch: War da nicht, wie beinahe jeden Morgen, der Ruf der Ferne, der ihn von der Behaglichkeit weglockte?

Er seufzte, denn gleich würde er eintauchen in die Kälte. Wie ein Fisch wand er sich zwischen den Geschwistern aus den Decken heraus. Er sah ihre runden Gesichter wie kleine Monde unter den dunklen Haarschöpfen stehen.

Dem kleinen pausbackigen Bruder stand der Mund offen. Seine Lippen waren wie eine reife satte Frucht, die sich dem Betrachter entgegen wölbt.

Der Junge schlüpfte in Jacke und Fellschuhe und löste behutsam die Bänder vom Eingang der Zeltwand, schlug die Filzmatten zurück, sodass kurz ein Schein von Helligkeit in das Dunkel der Jurte brach, und kletterte nach draußen.

Raika, der alten Hündin, hatte er befohlen, liegen zu bleiben. Und sie rührte sich nicht vom glimmenden Herd weg und winselte nur leise auf. Gleich biss der Wind so zu, dass Mos Wangen schmerzten. Seine Haut war rissig geworden diesen Winter und Großmutter Moa-Moa meinte, er sähe aus wie ein alter Mann.

Mo lachte in Gedanken an die Großmutter. Er lief in die Nähe der Herde, ein ganzes Stück weg vom Zelt, und schlug dort sein Wasser ab. Die Tiere kannten ihn gut und rührten sich nicht. Mo konnte selbst auf einige Schritte hin die Wärme spüren, die von ihren Leibern ausging. Gerne hätte er sich näher herangedrängt, aber unter ihre großen Hufen zu kommen, davor ängstigte er sich. Er wollte zu seinem Hengst, der ihm so vertraut war. Aber zunächst einmal blieb er stehen. Er, der Seltsame. Er, den die Eltern einen Windflüsterer nannten, denn niemand konnte wie Mo den Wind deuten und die Wolken und ihren Weg voraussagen für den kommenden Tag. Auch die Alten nicht.

Mo!, flüsterte er den eigenen Namen in die morgendliche Kälte. Und obwohl die Sonne noch nicht über den Horizont gestiegen war, sah er doch seinen Atem als weißes Wölkchen vor sich aufdampfen.

Die morgendliche Stille wurde einzig durch das Fressen der Pferde gestört, aber das war gut so. Denn wenn die Tiere fraßen, dann drohte ihnen kein Unheil. So konnte auch Mo beruhigt sein und nachsinnen. Ihm war es lieb zu beobachten, wie der noch matte Tagesschein über die Gräser der Steppe strich und hier und dort Spitzen von Grün aus der Dunkelheit heraushob. Seine Augen durchmaßen die Weite der Landschaft, während er fror und er sich, obwohl es noch Spätsommer war, seine Winterjacke zuknöpfte.

Dann endlich, als erste tageshelle Streifen den Horizont lichteten und in weiter Ferne das Gebirge in ersten Umrissen sichtbar wurde, holte Mo seine Gesangsfibel aus der Jackentasche hervor, die ihm Großmutter Moa-Moa vermacht hatte.

Wie alle Völker der Stille besaß er ein ausgezeichnetes Gedächtnis. In die Stille hinein, wie gut konnte man da lernen! Mo brauchte sich die Lieder nur einmal durchzusprechen, dann schon kannte er sie auswendig. Viele, um nicht zu sagen, all jene Lieder, die die Großmutter kannte, hatte er von ihr gelernt, übernommen in sein eigenes Gedächtnis. Deswegen auch der Name Mo, der kleine Moa-Moa, obwohl er doch eigentlich Munkhbat hieß.

Denn wie die Großmutter, so sang auch er für sein Leben gern. Das Liederbuch war sein kostbarster Besitz. Hell und klar nahm sich seine kindliche Stimme über der Steppe aus, während über seinem Kopf vereinzelt Sterne zu ihm herabblinkten, als entsandten sie ihm den Gruß. Die Pferde schwenkten leise die Köpfe, die Yaks erwachten, und irgendwo in eisiger Höhe stieß ein Steinadler einen lang gezogenen Schrei aus.

Was Mo an diesem Morgen aber verwunderte, sodass seine Stimme ein wenig zitterte und er die Stufen der Tonleitern nur unsicher erklomm mit seinem jugendfrischen Singsang, das war jenes dunkle, beinahe schauerliche Grollen, das der Luft auflag und nicht hierher gehörte zu ihnen in die Steppe. Kaum wahrnehmbar war es. War es nicht das, was ihn bereits im Schlaf hatte aufhorchen lassen?

Der Vater, der ein ausgezeichnetes Gehör besaß, und die Mutter, die das Gras wachsen hörte, konnten dieses Grollen unter dem filzbespannten Zelt nicht ausmachen, so leise war es zuerst gewesen. Mittlerweile war es aber so störend, dass Mo seinen morgendlichen Sprechgesang unterbrechen musste.

Etwas blitzte gegen den Himmel, ein Funken von Licht brach sich gegen das schleppende Grau der Morgendämmerung. Dann erlosch der Funke wieder. Aber das Dröhnen und gleichmäßige Grollen dauerte an. Jetzt wusste Mo, was es war! Kaum auszumachen und für seine scharfen Augen doch gut sichtbar durchschnitt die feine Silhouette eines Propellerflugzeugs das graue Wolkenmeer, tauchte mit der Spitze voran kurz nach unten ab, drosselte irgendwie seine Geschwindigkeit und flog dann schnurstracks unter größerem Motorenlärm weiter, Kurs gegen Osten nehmend.

Sobald die Strahlen der erwachenden Sonne an seine Tragflächen rührten, gleißte es kurz auf. Dann röhrte es noch einmal auf und verschwand endlich pfeilgerade einem unbekannten Ziel entgegen.

Mo ließ die Fibel sinken und begann zu träumen, was er sehr liebte: Er flog selbst durch die Lüfte. Die Berge sah er von oben, die Wälder sah er von oben! Wolken trugen ihn empor, und er konnte der dürstenden, harrenden Steppe Regen geben und Licht.

Im Fernsehen hatte er solch ein Flugzeug schon des Öfteren zu Gesicht bekommen, aber wie musste es sein, selbst am Steuer zu sitzen!

Mo streckte die Arme aus und glitt in Gedanken weiter durch die Lüfte. Bis zum angrenzenden Wäldchen flog er, was ein gutes Stück Weges war, denn die Entfernungen hier waren groß. Bis zu den Lärchen flog er, bis dorthin, wo die Berghänge weiche Konturen zeigen und in weite Täler übergehen. Noch nie war Mo dort in Wirklichkeit gewesen. Und doch: Ihm war, als kenne er sich dort gut aus, als sei er dort beheimatet! Er sah das Gewässer der Bergflüsschen in silbergleichen Strudeln zu Tale drängen. Aus dem Schatten des Unterholzes brach der Maralhirsch hervor, stolz und prächtig. Mo fühlte sich von der Schönheit all dessen, was er in Gedanken sah, tief bewegt und öffnete die Augen.

Jetzt durchtauchten die ersten, rötlich angehauchten Sonnenspeere bereits mehrere Wolkengefilde gleichzeitig. Das zottige Fell der Yaks wurde von dem gleichen samtig-rötlichen Schimmer übergossen. Selbst um die Nüstern der Pferde und dessen langen Barthaare legte sich der rote Schleier. Mo begann zu frieren, da er so reglos dastand und das Lichterwerden des Tages betrachtete. Dann besann er sich, bezwang die innere Kälte, dankte für all das Schöne und schickte sich an, sich einen weiteren Gesang aus der kürzlich erhaltenen Fibel einzuprägen. Er neigte sich vor und zurück. Und es erklangen dieses Mal Freude und Wehmut zugleich, als sich die jugendliche Stimme erneut über der Steppe verlor.

Drinnen im Zelt lauschte Großmutter Moa-Moa den gesungenen Versen. Was für ein merkwürdiges Kind er doch ist!, sprach sie leise, aber auch voll Stolz in ihrem Herzen.

Zum Frühstück gab es wie immer Airak, vergorene Stutenmilch, die auch aus kleinen Jungen wie Mo zähe und ausdauernde Reiter zu machen vermochte. Viel Zeit für die Mahlzeit wurde nicht aufgewandt, denn heute herrschte Aufbruchsstimmung.

Mandu, der kleine Bruder, hielt nicht still. Fast sah er aus wie ein kleines Mädchen mit dem runden Gesichtchen. Er war noch zu klein, um zu reiten. Aber an dem Tag, an dem er seinen ersten Pferdesattel bekommen würde, würde es ein großes Fest geben!

Großmutter Moa-Moa war es, die den Kleinen zu sich auf den Schoß zog. Mit der bloßen Hand fütterte sie Mandu den Airak. Sofort legte sich dessen kindliche Unruhe. Er griff sich an die Zehen und gab des Öfteren Blöklaute von sich wie ein ganz kleiner Säugling. Enkmounkh aber betrachtete den kleinen Bruder kaum. Ihre Augen blitzten, so sehr freute sich das Schwesterlein auf die bevorstehende Wanderung. Es besaß ein neckisches, unruhiges Wesen, ritt bereits mit großer Ausdauer, wobei es dem Pferd stets freien Lauf ließ, und brüllte auf dem Rücken des Tieres, oft mehr als es sang, kleine Kinderweisen, die Mo dann jeweils recht zu Herzen gingen.

Nun brauchten die Herden also neue Futterplätze und man wollte aufbrechen bis zur nächsten Weidefläche, bis an die Ausläufer des Orkhon, jenes Flusses, der die Erde reichlich tränkte und das Gras üppig sprießen ließ, sodass es gut war für die Yaks, dort zu grasen.

Endlich wurde das Blechgeschirr zusammengeschoben. Mo half dem Vater dabei, die bunten Teppiche und die Lederbeutel mit Kumyss abzuhängen. Auch der kleine Ofen musste abgebaut und auf dem Rücken eines der Pferde verstaut werden. Das Holzgerüst der Jurte zusammenzulegen, sodass nichts beschädigt wurde, war ein besonders heikles Unterfangen. Großmutter Moa-Moa klatschte, als es vollbracht war, vor Freude in die Hände – so laut, dass die Herde sich erschrak und der Vater streng die Brauen furchte.

Die Mutter aber drückte Enkmounkh liebevoll an sich und strich ihr über den dunklen Scheitel. Jetzt, da die Sonne ungehindert schien, war es gleich sehr warm geworden und alle entledigten sich ihrer Winterjacken. Die roten Wangen der Kinder glänzten wie überreifes Obst, das aufplatzen möchte. Schließlich brach der gesamte Tross auf. Raika, die Familienhündin, bellte freudig erregt, die Pferde zogen kräftig an und alle freuten sich auf den bevorstehenden Ortswechsel.

Und hätte nicht kurz darauf ein ganz außergewöhnliches Ereignis das Leben von Mo erschüttert, er liefe gewiss noch heute so durch die Steppen seiner Heimat, jagte Murmeltiere und begnügte sich damit, abends am Lagerfeuer altbekannte Lieder zu singen und mit eigenen Motiven auszuschmücken. Es kam aber alles ganz anders, unvorhersehbar, unerhört und nie da gewesen! Die Natur hatte dem kleinen Windflüsterer Mo keine Warnsignale geben können. Denn auch sie war betrogen worden.

Mo, umtriebig wie er war, ein Lauscher der Natur, einer, der den Atem der Mutter Erde liebte, wenn er morgens als Dunst dem Gras entstieg, er war nach verrichtetem Tagwerk, nachdem die Jurte in der Nähe zu einer Blockhütte neu aufgerichtet und der Herd darin bereits wieder angeschürt worden war, noch einmal in die umliegende Steppe hinaus gelaufen. Nach mehreren Hundert Metern vernahm sein feines Gehör etwas, was ihn zutiefst erschütterte: Feine, aus dem tiefsten Grunde einer Menschenseele heraus geweinte Wehlaute drangen an sein Ohr! So fein waren diese Laute, dass sie sich für Mo wie knapp ausgehauchte Klanggespinste ausnahmen. Mo, für den es etwas ganz und gar Natürliches war, zu einem Klang auch ein Bild zu sehen, er sah feinmaschige, mit dünnstem Garn gehäkelte Spitze, ein filigranes Gebilde, zart und leicht, Eiskristalle, die in einer Reihe stehen und von überwältigender Schönheit sind.

Das alles sah er also, als er den fremden, wimmernd vorgetragenen Gesang vernahm. Schnell gab er darauf acht, dass Raika, die alte Hündin, wieder zum Zelt zurück spurtete. Sodann lief der kleine Windflüsterer, der bald zwölf Jahre alt werden sollte, mit angehaltenem Atem noch weiter in die Tiefe der Steppe hinein.

Das Licht, das in der Jurte glomm, wurde spärlicher, war aus der Ferne nicht mehr wahrnehmbar. Mo begab sich in die immer dunkler werdende Nacht hinaus. Spähte er zum Himmelszelt, so vermochte er zu erblicken, wie in den dunkel sich zusammendrängenden, sich hoch auftürmenden Wolken, auch einmal ein Riss entstand. Licht flutete dann von der anderen Welt zu ihm herab. Kurz wurde die Steppe in Helligkeit getaucht, geradeso als stünde alles im Licht unzähliger Scheinwerfer.

Dann zog sich der Vorhang wieder zu.

Mo strengte sein Gehör, da er weniger sehen konnte, nun doppelt an. Nur auf die Murmeltierlöcher aufpassen!, sprach er leise zu sich. Er konnte sich hier draußen gut den Knöchel verstauchen, gar brechen, wenn er sich, Fuß voran, in eines dieser Löcher verstieg.

Das Gras der Steppe wurde vom Wind hin und her bewegt.

Mo konnte es nicht sehen, aber er konnte es hören, wie das Gras in Wellen geworfen und böig hierhin und dorthin getrieben wurde. Bisweilen verlor er den fremden Klang; so dünn und zerfetzt drang er an sein Ohr, dass Mo stehen bleiben und die eigene Atmung verlangsamen musste, ehe sein Gehör wieder die Richtung fand. Mit einem Mal überkam ihn die Gewissheit, dass hier ein Mensch jammern musste – aber ein ganz schwacher, einer, der so erschöpft war, dass das Schlimmste zu befürchten war!

Mo fröstelte und warf inbrünstige Blicke zum Himmel. Ich möchte hier doch gerne helfen!, sprach der Junge in die Dunkelheit der Nacht hinein.

Sein Gang wirkte zunehmend verhalten, denn der Wind war nun doch stärker aufgekommen. Und was sich vorhin in der Nähe der elterlichen Jurte als so klar in die Nacht hinein verästeltes Klanggespinst ausgenommen hatte, das verlor sich nun zunehmend unter dem Pfeifen und Tosen des Windes.

Aber Mo gab nicht auf.

Er war sicher, in die richtige Richtung zu laufen, dennoch wurde der Gesang, dieser hohe und dünne Ton, nicht lauter. Er war gleichbleibend laut beziehungsweise leise. Ein bisschen unheimlich mutete Mo dieser Umstand schon an. Gleichzeitig fühlte er, dass er jetzt ganz nah daran war, den Ursprung des Geräusches ausfindig zu machen.

Kein Baum und kein Gesträuch wiesen ihm den Weg oder zeigten ihm an, wie weit er schon gelaufen war. Und nun, da er sich so kurz vor dem Ziel wähnte, da riss das feine Klanggespinst in einem Nu ganz ab. Es setzte einfach aus. Mo ging in die Hocke und rieb sich die vor Kälte klammen Hände. Was tun? Aus dem Herzen heraus fand er die Antwort. Er richtete sich wieder auf, und ganz sachte, ganz behutsam, sang er ein Lied, dessen Melodie das Weben und Werben des Windes über den tänzelnden Grasbüscheln überlagerte.

Und kaum hatte er die erste Strophe zu Ende gesungen, da vernahm er doch tatsächlich eine Mädchenstimme. Das Mädchen sagte etwas, das er nicht verstand. Es klang wie ein kurzer, schnappender Befehl. Doch Mo, der Klänge gut deuten konnte, er hörte auch die innere Not aus der Stimme heraus, und dass die Kraft des Mädchens am Ende war.

Wo bist du?, fragte er auf Mongolisch. Hallo?

Aber es kam geraume Zeit keine Antwort.

Ach, seufzte er diesmal ganz aufgeregt, wenn ich nur so eine Taschenlampe hätte wie die Leute aus Ulan Bator! Wie gut könnte ich mich jetzt damit zurechtfinden!

Da hier aber nichts zu machen war, ließ er sich schlicht und ergreifend noch einmal auf die Knie herab und drückte als letztes Mittel das Ohr gegen eines der unzähligen Grasbüschel am Boden. Das Gras war scharfkantig und er musste aufpassen, dass es ihm nicht in die Wangen schnitt.

Wo bist du?, fragte er noch einmal. Und da wieder niemand antwortete, fragte er jetzt noch einmal auf Englisch: Where are you?

Here!, antwortete zu seiner Überraschung eine Stimme völlig klar aus nächster Nähe. Mo kroch einen halben Meter weiter, während das Gras ihm ins Gesicht sichelte.

Gute Güte! Was er sah, war dann doch zu heftig!

Er rieb sich die Augen, die Kinnlade fiel herab.

Das Mädchen, das auf einmal da war, hielt sich mit beiden Händen den Mund zu, als wollte es auf diese Weise die Schluchzer ersticken, die ihm noch immer über die Lippen kamen. Mo brauchte lange Sekunden, bis er sich fassen konnte.

Ihm gegenüber, vielleicht so groß wie der Daumen seines Vaters, der Kopf kleiner als ein Fingernagel, saß ein Mädchen! Es hatte die Knie, die blutig geschlagen waren, vor sich aufgestellt und zitterte am ganzen Leib wie Espenlaub.

Wo bin ich?, erkundigte sich das Mädchen weiter auf Englisch, mit weit aufgerissenen Augen und einem vor Entsetzen aschfahlen Gesicht.

Es war an den Fingern fast blau gefroren vor Kälte und offensichtlich erstarrt an Leib und Seele vor Furcht. Und Mo tat das einzig Richtige, was er hier tun konnte: Er pflückte es vom Boden und nahm es in seine Hände.

Hilfe!, brachte das Mädchen mit dünnen Lippen gerade noch hervor. Gleich darauf wurde es ohnmächtig, und Mo, der ein weiches Herz hatte, kamen die Tränen. In seiner Verzweiflung hauchte er es mit seinem warmen Atem an. Die Haare des Mädchens, die orangerot waren, als stünde die Steppe in Flammen, legten sich wie ein seidener Teppich über seine Finger. Dabei war das Mädchen so blass, dass sein Gesicht im Dämmerlicht des anbrechenden Tages zu leuchten schien. Mo musste weinen.

Er schloss seine Hand und schob sie ganz vorsichtig in seine Jackentasche. Dabei drückte er den Handrücken bis an die unterste Naht der Tasche und krümmte die Finger wieder auf, damit sie das Mädchen auf die Art sanft umschlossen und es weich und warm gebettet war. Gleich darauf rannte er los.

Fast hätte ihn ein Murmeltierloch zu Fall gebracht. Aber stürzen, das durfte er doch nicht! Dabei hätte er das daumengroße Mädchen erdrücken können!

Bald schon stand er vor der Jurte, wo der Vater, den eine innere Unruhe nach draußen getrieben hatte, ihn erwartete. Er blickte Mo, dem die Tränen nur so über die aufgesprungenen Wangen liefen, mit großen, fragenden Augen an.

Großmutter Moa-Moa, die auf ihren wackeligen Füßen ebenfalls vor das Zelt gelaufen kam, in eine bunt wattierte Jacke und warme Hosen gehüllt, sie stupste ihren Enkel liebevoll an der Schulter an.

Komm herein!, sprach sie, und im hellen Schein der Jurte, wo der Ofen seine gemütliche Wärme spendete, da war Mo gleich leichter ums Herz.

Es war nicht recht, dem Vater, der mit erhobenen Augenbrauen wissen wollte, wo er gewesen war, die Antwort zu verweigern.

Aber Mo zitterte und war so aufgeregt, dass er zunächst kein einziges Wort herausbrachte. Er weinte, ging schließlich in die Knie, während die Mutter und die kleineren Geschwister große Augen machten, und zog dann, ganz behutsam, mit bebenden Lippen, die rechte Hand aus der Jackentasche.

Das Mädchen lag wie eine zertretene Blume in seiner Hand, blass und beinahe ohne Gewicht.

Der kleine Bruder fuchtelte unentwegt mit den Armen in der Luft herum, um zuzugreifen und die Puppe an den Haaren, die glutrot schimmerten, hochzuziehen, sodass Großmutter Moa-Moa ihn festhalten musste.

Mo rutschte näher zum Ofen hin, nahm das Mädchen in beide Hände und ließ es sich aufsetzen und anlehnen gegen einen seiner Handrücken. Alle blickten wie gebannt auf das Schauspiel. Und noch ehe einer etwas zu sagen vermochte, tat das Mädchen plötzlich einen Seufzer. Der Schwester blieb der Mund offen stehen. Ganz leise rührte sich das Miniaturmädchen in Mos Händen. Seine Arme hatte es dabei über Mos beide Daumen gelegt wie über eine Brüstung, die Beine baumelten frei über dem Abgrund.

Schließlich war es Großmutter Moa-Moa, die mit großer Geistesgegenwart reagierte.

Da das Püppchen sich regte und einen Mund hatte, so musste es sicher auch Hunger haben. Ein bisschen gesalzener Tee würde ihm sicher guttun. Sie nahm einen kleinen Löffel, der für das Mädchen so groß war wie ein Tisch, füllte ihn mit heißem Tee und hielt es Mo vor die Hände.

Das Mädchen verstand: Schwach, wie es war, war es doch in der Lage, sich knapp nach vorne zu neigen und mit gierigen Lippen an der Kante des Löffels zu saugen. Dazu musste es den Mund natürlich ganz weit aufmachen und es ging auch etwas daneben. Ein bisschen belebte es sich nach dem Trank jedoch. Es verzog wiederholt das Gesichtchen und sagte so etwas wie Igitt oder Brrr! Die Familie musste lachen, und auch Mos Augen leuchteten jetzt wieder. Irgendwie war nun doch allen wohl, sie fanden das kleine Mädchen einfach nur entzückend!

Keiner wollte an dem Abend zu Bett gehen und sich auf die Felle legen. Auch das kleine puppenhafte Mädchen wirkte mit einem Mal eher überdreht, statt müde oder gar ängstlich. Es war wie ein kleines Wunder, wie es sich von Stunde zu Stunde erholte und zu neuem Leben erblühte.

Großmutter Moa-Moa hatte es genötigt, etwas von dem Eintopf der Familie zu essen.

Das Mädchen konnte natürlich nur einzelne, hauchdünne Fleischfasern verzehren! Aber das fettreiche Essen schien ihm über alle Maßen gutzutun und seiner Genesung förderlich zu sein.

Gerade, als alle das Mädchen wieder einmal verzückt ansahen, weil der winzige Mund tatsächlich essen konnte, vernahmen sie ein fremdes Geräusch: Eine Propellermaschine flog recht niedrig über der Steppe direkt auf ihr Lager zu.

Der Miniaturgast wurde mit einem Schlag erneut ganz blass. Er saß auf den Murmeltierfellen wie in einem braunen Gräsermeer, eben noch beinahe vergnügt, aber nun mit einem Mal wie ausgeschaltet. Keiner wollte mehr etwas essen oder trinken.

Was ist?, fragte Mo, der über das Fern-Lern-Radio immer ein guter und aufmerksamer Schüler gewesen war und sich mit dem Mädchen somit in englischer Sprache verständigen konnte.

Danger!, entgegnete das Puppenmädchen ganz finster. Dabei hatte es wie zur Abwehr die Arme vor der Brust verschränkt.

Der Vater deutete mit dem Finger nach oben, wo sich das Geräusch am Himmel in ein immer lauteres Brummen verwandelte. Die Kleine nickte dazu, allen somit bestätigend, dass von dort wirklich Gefahr im Anzug war.

Ihr dürft auf keinen Fall erzählen, dass ich hier gewesen bin!, sagte sie. Mo übersetzte die Worte, während dem Mädchen die Tränen nur so aus den Augen sprangen. Es ist sehr klein, aber es hat doch ein lebhaftes Gemüt, dachte Großmutter Moa-Moa. Ich werde dich zu deinen Eltern bringen, sprach gutmütig und etwas einfältig der Vater. Er wollte schon aufstehen und gehen, als wäre dies die einfachste Sache der Welt, ein kleines daumengroßes, mitten in die Steppe vom Himmel gefallenes Mädchen zu seinen Eltern zurückzubringen!

Das Mädchen musste lachen und die anderen hatten wieder Veranlassung sich zu überlegen, wie so ein kleiner Mund denn überhaupt Laute produzieren könne.

Das Geräusch am Himmel war mittlerweile verhallt. Nur in den Köpfen spukte noch ein fernes Echo davon. Draußen hüllte sich die Steppe wieder in tiefes Schweigen. Das Flugzeug musste irgendwo gelandet sein, in nicht allzu großer Entfernung. Was das wohl bedeutete? Von dem vielen Nachdenken bekamen alle ganz schwere Köpfe, in denen es unaufhaltsam brummte. Aber was sollte man machen? In der eisigen Nacht fortreiten? Der Vater sagte noch: Also morgen dann, morgen erzählst du uns, wo deine Eltern wohnen!

Mo übersetzte, aber das Mädchen schüttelte nur den Kopf. Ganz traurig sah es mit einem Mal aus. Es kroch unter die schweren Murmeltierfelle, sodass nur noch das Köpfchen daraus hervorsah. Mo und Enkmounkh beobachteten noch, wie der kleine Gast die Augen schloss und erdbeerblonde Wimpern winzige Zeichen auf die Wangen schrieben.

Dann schon entspannte sich das Gesicht des Mädchens, wurde glatt und ebenmäßig. Die Stirn wölbte sich in Frieden. Das kleine Mädchen war bereits in seinen eigenen Traum hinüber geglitten. Mandu blinzelte ebenfalls vor Müdigkeit, trotzdem er gerne noch mit der Puppe gespielt hätte. Und Mo, der Behüter des Windes mit dem weichen Herzen, er legte noch Jacke und Hose ab, bevor er unter die Felle schlüpfte.

Enkmounkh, die Schwester, rutschte nach. Kinder bedürfen oftmals keiner Worte: Wortlos hatten sich die beiden eben zugeschworen, sie würden dem Puppenmädchen helfen. Morgen schon würden sie damit beginnen! Mo seufzte. Ob es morgen nicht bereits zu spät war?

Es kam aber alles ganz anders.

Der Morgen in der Steppe brach zunächst an wie eh und je. So wie ihn Großmutter Moa-Moa von jeher kannte zu dieser Jahreszeit, so kam er auch dieses Mal wieder auf: Die Stille hallte zunächst ein wenig nach in den Ohren. Bisweilen schrie in der Ferne ein Saxaul-Eichelhäher.

Und wer gut achtgab und nicht mehr in eigenen Träumen befangen war, der konnte dann und wann ausmachen, wie es in den Mägen der vor der Jurte angeleinten Pferde rumpelte und kollerte. Das Zaumzeug klirrte leise.

Großmutter Moa-Moa setzte sich auf und kratzte sich am Kopf. Ihre ersten Blicke galten dem jüngsten Enkelkind neben sich. Die Winter in der Steppe, sie waren rau, fordernd die Natur, und so konnte man nie ganz sicher sein. Doch der Knabe sah im Morgenlicht ganz rosig aus, er quäkte zufrieden im Schlaf. Wie niedlich er doch ist!, dachte die Großmutter. Und dann plötzlich: Werde ich es noch erleben, wie er seinen ersten Pferdesattel bekommt?

Ein wenig war ihr heute schwer ums Herz. Sie wusste erst selbst nicht so recht, warum.

Was war es, was sie bewog, sich zu fürchten vor den kommenden Dingen? Was war es, das ihr ein Gewicht auf Herz und Brust legte? Plötzlich entsann sie sich: Auf dem Schemel, ganz in ihrer Nähe, halb draußen aus den wärmenden Murmeltierfellen, schlief das fremde Puppenmädchen. Das feine Profil war wie in Porzellan geschliffen, die Haut des Mädchens weiß wie reife Muttermilch, sogar noch ein wenig heller. Und waren die Augen des Mädchens nicht von grünem Schein gewesen?

Nun aber war Großmutter Moa-Moa gar nicht sicher, ob es ihnen zum Guten oder aber zum Schlechten war, dass dieses Puppenmädchen hier bei ihnen in der Jurte lag.

Es lag auf der Seite und die schmalen Händchen versanken fast in den Murmeltierfellen. Mo, der kleine Windflüsterer, der gewöhnlich vor der Großmutter wach war, er blinzelte jetzt im Liegen zu ihr herüber. Als er das Mädchen sah, überflutete ihn eine Woge der Zuneigung für dasselbe. Ganz verliebt schaute er es an, sein Puppenmädchen! Da vernahmen er und Großmutter Moa-Moa aber wieder Motorengeräusche. Sie duckten sich instinktiv, und die Angst, die sie empfanden, übertrug sich sofort auf alle anderen im Zelt, die wie auf einen Schlag gleichzeitig erwachten.

Dolly, wie Mo das Püppchen auf Englisch nannte, war völlig zerrüttet. Kaum hatte das Mädchen die Augen geöffnet und sich, noch erschöpft von den Anstrengungen des letzten Tages, seine Lage, in die es unvermutet gekommen war, vergegenwärtigt, da vernahm es ebenfalls das immer lauter werdende Motorengeräusch.

Es riss erst groß die Augen auf, dann zog es die Knie an den Leib, dass es nun noch winziger anzusehen war als bisher, und fing an zu schluchzen. Es klang so verzweifelt, so hoffnungslos!

Weine doch nicht, Kleines!, sprach Mo zu dem Mädchen.

Er war über den Boden der Jurte zu dem puppengroßen Mädchen herangekrochen, während die anderen etwas ratlos dreinblickten. Und nun streichelte er mit dem einen seiner Zeigefinger das Haar des Mädchens. Nicht einmal das halbe Gewicht seines Fingers ließ er dabei auf dem Scheitel ruhen, so leicht und so zart war die Puppe, so sehr aus bemaltem Glas schien sie an jenem Morgen zu sein, dass sie ansonsten wohl hätte zerbrechen können!

Sind es die Leute vom Flugzeug?, wollte Mo wissen.

Das Mädchen unterbrach sein Schluchzen. Alle sahen den Kopf unter den zerzausten Haarbüscheln auf- und niederwippen auf dem dünnen Hals.

Sprich bitte nicht so laut!, sprach es in schüchternen Worten zu Mo, denn es war so klein, dass der Schall wie mit Paukenschlägen daher geflogen kam. Mo flüsterte: Es kann dich doch gar niemand finden, hier draußen in der weiten Steppe!

Aber Dolly wand ihm nur ihr verweintes Gesicht zu und entgegnete traurig, dass man dies sehr wohl könne.

Aber wie denn nur?, forschte Mo nach.

Weißt du, was ein Chip ist?, fragte das kleine Puppenmädchen daraufhin.

Mo runzelte die Brauen.

Enkmounkh hingegen lauschte dem Dialog der beiden, ohne Genaueres zu verstehen. Aber es war schön, wie die beiden plauderten. Und wie niedlich das Püppchen doch aussah! Der kleine Mund klappte auf und zu und Enkmounkh sah sogar das Weiß der Zähne darin schimmern.

Ein Chip, das ist das, was in einem Computer steckt oder in einem Smartphone, antwortete Mo schließlich in holprigem Englisch.

Ja, sagte nun, ein wenig heiterer, das Mädchen. Und so ein Chip, siehst du, mit dem man mich überall orten kann, den trage ich irgendwo unter der Haut, ich weiß selber nicht, wo. Wenn ich die Flucht ergreifen will, dann komme ich nicht sehr weit, verstehst du?

Mo, dem sich die ganze Tragweite dessen, was der Gast der Familie ihm soeben mitgeteilt hatte, nach und nach erschloss, nickte bedächtig. In der Stille, die sich daraufhin auftat, vernahm die Familie einen Wagen, der sich näherte. Dann tat es einen Schlag, woraufhin es wieder absolut still wurde. Wahrscheinlich ein Murmeltierloch!, dachte Mo.

Sind es böse Menschen, die dich suchen?, wollte der Vater in der Schlichtheit seines Gemüts wissen.

Sehr böse Menschen!, erwiderte das Dollykind. Es sind böse Menschen und sie haben mir sehr wehgetan und mich gefangen gehalten!

Die Mutter, sonst so still und in allem sehr zurückhaltend, sie war es, die als Erste einen Entschluss fasste.

Munkhbath, Mo!, sagte sie zu ihrem Sohn.

Ihre Augen nahmen einen weichen Glanz an. Es war, als wisse sie genau, dass das, was sie ihm jetzt riet, der einzig denkbare Ausweg für das Mädchen war. Sie sprach zu ihm die Worte im weichen leisen Singsang der Steppenbewohner: Laufe fort mit dem Puppenkind, mein Sohn, gehe zu den Sieben Schluchten! Es wird für die bösen Männer sehr schwierig sein, das Mädchen dort ausfindig zu machen. Die Berge mögen euch schützen!

Die Eltern, die bereits mehrfach in der Hauptstadt gewesen waren und sich auch etwas für Technik interessierten, sie wussten, wenn etwas elektromagnetische Wellen abzuhalten vermochte, dann waren es die eisenhaltigen Hügel der Sieben Schluchten, die rötlich schimmerten, und die ein gutes Stück des Zirbelkiefernwaldes westlich des Orkhonflusses überschatteten.

Die Gebirgshänge waren bekannt dafür, dass an ihnen Kräuter wuchsen, die viele Leiden minderten. Mo aber hätte nicht gedacht, so früh schon in seinem Leben dorthin zu gelangen, ohne irgendeinen Erwachsenen, der ihn beaufsichtigte und begleitete.

Aber was war das? Seine Gedanken wurden jäh unterbrochen.

Autotüren wurden auf- und zugeschlagen.

Schaffst du es, Sohn?, wollte der Vater noch wissen.

Großmutter Moa-Moa stopfte bereits etwas Nomadenbrot und getrocknetes Yakfleisch in einen Lederbeutel.

Mo, der wusste, dass er Dolly nicht gut die ganze Zeit in seiner Jackentasche tragen konnte, suchte nach etwas Passendem, als ihm plötzlich ein Gefäß aus Plastik, eine Art durchsichtige Butterbrotdose in die Augen fiel. Rasch, wie unter Eingebung, tat er noch einen Fetzen Murmeltierfell in die Dose, während der Vater draußen vor der Jurte Mos Wallach sattelte.

Hier!, sprach jener zu seinem Sohn, als dieser vor das Zelt trat, und streckte ihm ein paar Tugrik, ein paar Geldscheine, zu. Verwahre sie gut, vielleicht kannst du sie gebrauchen. Wenn der Mond wieder voll ist, dann treffen wir uns in den Sieben Schluchten. Bis dahin, mein Sohn, benehme dich gut und tapfer!

Gehab dich wohl!, sprachen auch die Frauen, während sich Enkmounkh mit großen Augen an die Hüften der Großmutter schmiegte, und der Kleine, ahnungslos, unter seinen Fellen weiter schlummerte.

Es war Mos und Dollys Glück, dass ihre Verfolger mit dem in der Cessna geladenen Jeep offensichtlich gerade nicht mehr weiter kamen. So erhielten sie einen knappen Vorsprung. Sie wollten gerade davon spurten mit dem Wallach, Dolly halb ohnmächtig vor Angst und vor Wut, als Vater Enchee und Mutter Butidma geistesgegenwärtig genug waren, die Yaks in Unruhe zu versetzen. So hinterließen sie in dem von hartem Gras bewachsenen frühmorgendlichen Boden überall ihre Hufabdrücke. Das sollte es Dollys Peinigern erschweren, die von Mos Hengst in den spärlichen Bewuchs getretenen Zeichen, die umgeknickten Halme, richtig zu deuten.

Allerdings rechneten Mos Eltern nicht mit der Genauigkeit des Peilsenders, den die Piloten besaßen. Mo beugte sich noch einmal zur Mutter und zum Vater herab, als das braune Pferd, das weder Stehmähne noch Stirnschopf besaß, dafür aber einen beinahe blonden Schweif, der augenblicklich hell in der langsam über der Horizontlinie herauskommenden Sonne leuchtete, angesichts des bevorstehenden Ausritts lustvoll und laut, viel zu laut, aufwieherte. Umso schneller preschte es gleich davon. In Kürze war es nur noch ein verlorener Punkt in einer sich bis zur Unendlichkeit ausweitenden Ebene.

Dolly hatte Mo hinter seiner Gürtelschnalle verwahrt: Sie saß in der Büchse, und jedes Mal, wenn sie ausatmete, beschlug das Gefäß. Mit viel Mühe gelang es ihr, sich nicht bei jedem Schritt den Kopf am Verschluss der Brotdose anzuschlagen. Sie hoffte inbrünstig, dass das Pferd nicht stolpern und Mo es umsichtig anleiten würde. Trotzdem gewann sie an Zuversicht, je schneller das Pferd davon galoppierte.

Wie der Wind jagten sie über die Steppe, während der Schweif des Hengstes Mo immer wieder, mal von dieser und mal von jener Seite, über die Schenkel peitschte.

Die Großmutter stand vor der Jurte und sah die beiden Männer kommen. Gleich waren sie bei dem Zelt eingetroffen und ihre Schultern berührten fast dessen scherengitterartiges Holzgerüst, so groß gewachsen waren sie. Vater Enchee, der am Boden der Jurte gerade nach einem Schleifmesser gesehen hatte, richtete sich auf, gemessen und würdevoll. Aber selbst in voller Größe sah er neben den Fremden eher klein, ganz gedrungen aus. Die Mutter und Enkmounkh wirkten wie Zwerginnen neben ihnen, eine Tatsache, die die Fremden in ihrer Selbstherrlichkeit zu bestärken schien. Sie bauten sich mit breiten Beinen vor der Familie auf, jeder mit einer Sonnenbrille im Gesicht. Und der Vater war verunsichert davon, dass er ihnen nicht in die Augen sehen konnte. Wenigstens unterschieden sie sich etwas voneinander. Der kleinere der beiden besaß dichtes Haar, das von der Farbe her dem Fell des Steppenfuchses im Sommer glich. Seine Ohren standen ab und er war etwas dicklich untersetzt. Die Hände, die groß und rund waren, liefen an den Hosenbeinen entlang wie unruhige, hellhäutige Tiere. Der andere Mann besaß gelbes Haar, das an den Schläfen ins Graue hinüber spielte. Er war sehr groß und wirkte sehnig. Das Gesicht war länglich und er trug einen ebenfalls gelben Schnurrbart über den schmalen Lippen.

Den ganzen Platz schienen die beiden Fremden unter dem Oval des Zeltes einzunehmen, während Vater Enchee und Mutter Butidma sich nah an den Ofen drängten. Sie duckten sich in den Schatten des Rohres, das krumm und verwinkelt in die bauchige Ausstülpung des Herdes vorstieß.

Auch Enkmounkh waren die Männer unheimlich. Der Bauch des einen Mannes wölbte sich über dem Gürtel hervor. Der andere hatte Füße, die wie kleine Boote aussahen, und war groß gewachsen wie ein Baum.

Endlich erhoben die Fremden ihre Stimmen. Der Jüngere, wie es Vater Enchee bemerkte, sprach zuerst, wobei ihm immer ein wenig Röte ins Gesicht schoss. Es klang wie Kieselsteine, die über Felsen kollern, wenn er etwas sagte. Die Laute waren nicht angenehm und schmeichelten keinesfalls dem Gehör, fand Vater Enchee. Keines der Familienmitglieder rührte sich, als die seltsamen, ins Ohr schneidenden Worte gesprochen worden waren, woraufhin die Männer weitere polternde Laute untereinander austauschten.

Es – jemand – weggeritten, sprach der blonde Hüne schließlich in einem schlechten Mongolisch. Die Männer sahen sich um in der Hütte, als seien sie hier zu Hause. Mutter Butidma schämte sich ein wenig. Dann entdeckten die Männer die Bücher und Hefte vom Fern-Lern-Radio und kombinierten, dass sie nicht von dem neunjährigen Mädchen bearbeitet worden sein konnten.

Das Kind, von dem erraten worden war, dass es fehlte, es erweckte gleich Misstrauen. Die Fremden furchten bös die Brauen und verließen letztlich, ohne auch nur einen Abschiedsgruß zu äußern, die Jurte.

Sie liefen, so schnell ihre stämmigen Beine sie nur trugen, zu dem in einigen Metern Entfernung abgestellten Geländewagen, dessen Hinterradachse durch ein Murmeltierloch, in das sie gefahren waren, gefährlich nahe am Bruch gewesen war, auf alle Fälle aber doch einen Schaden davongetragen und sich verbogen hatte. Eine ganze Stunde brauchten sie dafür, um die Achse zu sichern, woraufhin sie noch das Gepäck umräumten, sodass es bei der holprigen Fahrt über den unebenen Steppenboden nicht verloren gehen konnte. Endlich, als der Vormittag schon fast vorüber war, brauste der Jeep dann davon, wobei er jede Menge Staub aufwirbelte. Oben am Himmel kreischte ein Steinadler, der, über den vom Erdboden aufsteigenden Lärm und Schmutz entsetzt, mit kräftigem Flügelschlag zurücksetzte und sich noch höher hinauf schraubte in ein Wolkengebilde. Danach, aus sicherer Entfernung, stieß er noch einmal seinen lang gezogenen Schrei aus, den die Insassen des Jeeps jedoch nur unbewusst wahrnahmen. In der Hütte aber setzte sich die Mutter plötzlich in Bewegung: Sie nahm einen Topf, streute außergewöhnlich viel Asche hinein und begann in einer solch hektischen Art, darin herum zu scheuern, dass ihr auf der Stirn bald der Schweiß ausbrach. Sie war so in Sorge um Mo!

Enkmounkh, die kleine, nun still gewordene Schwester, die dem Gespräch der Erwachsenen mit andächtiger Aufmerksamkeit gefolgt war, sie dachte sich ihren Teil. In der Tiefe ihres Herzens hatte sie bereits einen Entschluss gefasst.

Mo und das Miniaturmädchen waren schon seit Stunden geritten. Nur einmal hatten sie kurz zur Rast gehalten, um etwas zu trinken und zu essen, ohne dass sie dabei auf dem Rücken des Tieres Gefahr liefen, sich die Zungen abzubeißen. Der Nomadenjunge besaß einen noch recht jungen Wallach, doch selbst diesem, in seinem jugendlichen Übermut, hatte der bisherige Ritt ganz schön zugesetzt: Er war mittlerweile völlig durchgeschwitzt! Es war ein ehrgeiziges Pferd. Aber nun spürte Mo, er musste halten und durfte nicht mehr weiter, wollte er das Tier nicht zuschanden reiten. Jetzt, da sie bald den Saum des Waldes erreicht hatten, zu dessen höchster Erhebung sich übermächtig und gewaltig die Felsen der Sieben Schluchten empor wuchteten, war es fast dunkel geworden. Das Pferd wieherte leise auf, am ganzen Leibe zitternd. Sie mussten noch den Lauf des Orkhonflusses überqueren, wenn sie nicht in der baumlosen Steppe übernachten wollten, aber Mo fürchtete, der Hengst könne sich ernsthaft verkühlen, sollte er jetzt, da er so überhitzt war, in die kalte Strömung eintauchen.

Das Mädchen klopfte schüchtern gegen seine Dose und Mo zog dieselbe schon hinter seiner Gürtelschnalle hervor, noch ehe er zu Boden glitt. Obschon er ein erprobter Reiter war, taten ihm von dem schnellen Ritt nun doch die Beine weh. Er taumelte fast, als er herabstieg von dem aus Dankbarkeit leise wiehernden Ross.

Wieder klopfte das Mädchen.

Der Junge merkte, dass Dolly gar nicht so schüchtern war wie anfangs gedacht, denn ihr Gesichtsausdruck, als sie sich aus nächster Nähe zeigte, war nicht gerade freundlich. Den ganzen Tag war Mo der Wind der Steppe um die Ohren geblasen, und so empfand er das Klopfen der winzigen Mädchenfäuste eher als leise und zaghaft und nicht als das, was es in Wirklichkeit war: ein energisches und verzweifeltes Klopfen!

Das Mädchen fühlte sich nämlich allein gelassen in seiner Büchse und am Ende seiner Kräfte. Den ganzen Nachmittag schon hatte es versucht, auf sich aufmerksam zu machen, aber Mo war einfach nur geritten und geritten. Wiewohl es tiefe Dankbarkeit empfand für ihren jugendlichen, beinahe noch kindlichen Beschützer, war es doch auch verärgert und gekränkt, dass es nichts mitbestimmen konnte, nur weil es zu klein war, um auf sich und seine Bedürfnisse hinzuweisen. Die grünen Augen funkelten zornig, als Mo die Dose öffnete. Die Hände des Jungen zitterten vom langen Ritt und Dolly, die zum Zeichen ihres Protests die Arme in die Hüfte gestemmt hatte, wäre beinahe ausgerutscht auf dem glatten Untergrund.

Mensch, schimpfte sie, kannst du mich nicht endlich mal absetzen? Sie schaute in dieses übergroße Gesicht mit der aufgeplatzten und jetzt tiefroten Wangenhaut, das von Staub richtiggehend eingepudert war.

Mo tropfte der Schweiß von der Stirn, und Dolly, die so etwas vorher noch nie gesehen hatte, fand dies alles andere als appetitlich. Das Pferd, das sich mit seinem Schweif Luft zufächelte, dünstete außerdem einen für ihre Nase unerträglichen Geruch aus.

Mo seufzte und stellte die Brotbüchse tatsächlich auf den Boden. Allerdings setzte er gleich seinen Rucksack daneben, sodass das Pferd Dolly nicht aus Versehen niedertrat. Ihm selbst fröstelte mit einem Mal, da er sich völlig verausgabt hatte. Und jetzt erst, da dieser lange Tag bald zu Ende gehen sollte und er alles gut gemeistert hatte, jetzt erst, da ihn Dolly mit ihrer Unfreundlichkeit belohnte für seinen Einsatz, da verließ ihn plötzlich aller Mut. Er setzte sich im Schneidersitz auf den Boden, der Kälte nicht achtend, und seine Blicke verloren sich, aus Schmerz und Enttäuschung, ins Weite.

Dolly merkte wohl, dass sie ihren Beschützer gekränkt haben musste, war aber selbst zu erschöpft, um noch Worte der Wiedergutmachung zu sprechen. Außerdem: Würde er sie überhaupt hören? Sie hatte kaum mehr die Kraft, etwas lauter zu reden. Das Mädchen fühlte sich am ganzen Leib wie zerschlagen. Es war über und über mit blauen Flecken übersät und unter den rasch hochgekrempelten Hosenbeinen kamen Knie zum Vorschein, die blau angelaufen waren.

Mo, der dem Treiben des Mädchens nur beiläufig zugesehen hatte, erschrak jetzt beim Anblick der zahnstocherdünnen, verfärbten Mädchenbeine.

Er begriff, dass Dolly nichts für ihre schlechte Laune konnte, und wurde sich schlagartig wieder seiner Verantwortung bewusst.

Iss bitte erst einmal etwas, Dolly!, sprach er in seinem ungeübten, aber doch gut verständlichen Englisch. Du brauchst Stärkung. Ich gehe gleich zum Fluss und hole Wasser!

Während das Pferd bereits allein die paar Meter zum Fluss getrottet war und nun mit bebenden Flanken das kühlende Nass zu sich nahm, kramte Mo in seiner Tasche und holte getrocknetes Yakfleisch heraus.

Mir ist jetzt aber mehr nach Pizza!, sagte das Mädchen, das die kleinen, zierlichen Hände nach den Fleischfetzen ausstreckte, ohne Appetit darauf zu haben.

Pizza?, fragte Mo und zog die Augenbrauen hoch.

Ach nichts, erwiderte Dolly, die recht niedergeschlagen auf das angegraute Fleisch in ihren Händen niedersah.

Habe noch etwas Geduld, es wird bald alles gut!, sprach Mo begütigend zu dem Mädchen.

Dolly blickte, noch immer traurig, zu ihm auf, und Mo sah nun zum ersten Mal, welch dunkle Schatten sich um ihre Augen gelegt hatten.

Sie ist erschöpft und braucht Nahrung, die sie kennt. Aber vielleicht helfen auch ein paar Heilkräuter, dachte er, während er zum Fluss lief.

Dort angekommen vergaß er für ein paar Augenblicke, das Stückchen Tuch, das er von seinem Hemd abgetrennt hatte und noch immer in Händen hielt, für das Mädchen ins Wasser zu tauchen. Der Hengst war wirklich in einem erbarmungswürdigen Zustand, und das lenkte ihn ab. Noch immer trank er in großen und gierigen, gurgelnden Schlucken. Aber das Wasser war zu kalt, und Mo sorgte sich, ob ihm das nicht zu sehr zusetzen könnte. Und so zog er ihn wieder fort von dem Fluss. Ich werde ihn trocken reiben, bevor wir übersetzen, und erst einmal den Sattel abnehmen!, sprach er, wie um sich selbst anzuleiten. Dabei tat ihm alles weh, der Hunger, den er verspürte, er war wie ein fremdes Tier, das in seinen Eingeweiden nagte und wühlte.

Dolly aber, die wohl merkte, dass Mo sich nun um das Pferd kümmern würde, seufzte erleichtert auf, denn sie wollte hier einfach nur ausruhen und trotzdem unbeobachtet bleiben dürfen. Sie legte sich flach in die Dose, dessen Deckel geöffnet war und das schräg hereinfallende Licht der Nachmittagssonne großzügig aufnahm, und streichelte mit ihren Händen wiederholt über die darin ausgebreiteten, sehr weichen Felle.

Ihre schweren und zerschundenen Gliedmaßen schmiegten sich wohlig der Unterlage an. Sie blickte erschöpft, das unberührte Essen auf dem Bauch, gegen den Himmel, der sich von Westen her zu verdüstern begann, wo sich aber hier und dort, als helle Tupfer, weiße Wolken mit bauschigen Konturen in das Dunkle hineinplusterten.

Das alles war recht schön anzusehen und Dolly, die Mo noch immer nicht ihre Lebensgeschichte hatte erzählen können, schloss nach einem erneuten Seufzer die Augenlider, das Gesicht kurz nach einer Brise Wind ausrichtend, die ihr um die Nase fächelte und trotz der Kälte nach der Dosenluft so ungemein gut tat.

Plötzlich vernahm sie neben sich eine leise Erschütterung.

Sie wollte sich in jähem Schrecken aufsetzen, da klatschte ihr bereits die feuchte Schnauze eines Murmeltieres ins Gesicht, dessen Barthaare so scharf und so dolchartig zugespitzt waren, dass sie bei der Berührung sofort Striemen auf Dollys Wangen hinterließen.

Das Mädchen schrie auf, aber das Murmeltier war genauso entsetzt und tat das nach seinem Verständnis einzig Richtige, indem es nämlich die Nagetierzähne, die gelb und verwittert waren wie alte Baumstrunke, bleckte und in einer Drohgebärde immer wieder gegeneinander schlug. Taktaktak!, hallte es über die Steppe.

Die Nasenlöcher des ungeheuerlichen Tieres waren wie zwei dunkle Höhleneingänge, und Dolly konnte den Sog fühlen, der von ihnen ausging. Sie wollte gerne in die Augen des Tieres blicken, um irgendwie um Mitleid zu flehen oder aber auf irgendeine Art kundzutun, dass sie ein Mensch war und nicht von einer Art Hamster verschlungen werden wollte. Aber die Tieraugen waren wie zwei dem Kopf eng anliegende überdimensionale Scheiben, die nach hinten zurückwichen und in dessen beidseitig äußersten Rundungen sie nur ihre eigene Silhouette sowie große, vom Wind zusammen getriebene Wolkentürme auszumachen vermochte.

Das Murmeltier mit den klauenartigen Pfoten, die es schützend und wie zur Abwehr vor die aufgeregt schnatternde Schnauze hielt, richtete sich jetzt zur ganzen Größe auf, während Dolly in die hinterste Ecke der Dose zurück flüchtete.

Sie hätte sehr gerne den Deckel über sich zugeklappt, aber jede Bewegung ihrerseits, das hatte sie schon herausgefunden, versetzte das Murmeltier in noch größere Aufregung.

Dennoch: Dolly, in ihrer Verzweiflung, trat zunächst in der Luft mit den Füßen nach dem Tier. Jenes tat aber einen verwegenen Satz!

Es sprang mit seinem ganzen Körpergewicht nach vorn, sprang Dolly richtiggehend an, sich nur vor ihren hellen, sich schlangenartig windenden Haarsträhnen in acht nehmend, und legte dem zu Tode erschrockenen Mädchen seine gigantischen, prankenartigen Vordertatzen auf Gesicht und Brust.

Dolly dachte, sie würde ersticken. Ihre Nase wurde platt gedrückt.

Sie versuchte das Gesicht unter den Unebenheiten des Fußes hindurch zu winden, da drangen ihr jedoch sogleich die langen, sichelartigen Haare des Tierfelles sowohl in die Nasenöffnung als auch in ihren Mund bis in ihren Rachen hinein. Sie musste würgen und husten. Schließlich wurde sie ohnmächtig.

Gerade als Dolly über den Erdwall des Murmeltierloches gezerrt werden sollte, denn es trug sie fort, da sprang endlich Mo herzu. Mo, der Windflüsterer, der kurz unachtsam gewesen war und der das Klackern der Murmeltierzähne für die Melodie des ferneren Waldes gehalten hatte, wenn ein Ast an den anderen Ast schlägt und die Rinde eines Baumes sich an der Borke eines anderen wetzt, jetzt war er da, um zu helfen!

Dolly!, schrie er, herbeispringend und mit einem Stock bewehrt.

Das Murmeltier hatte natürlich nicht mit solch einem Angriff gerechnet. Für das Tier war Mo genauso groß wie vordem es selbst für Dolly. Nun verschwand es rasch und auch ein bisschen feige in seinen Bau, während Dolly mit dem Gesicht zur Erde, das feine, in der Abendsonne, hellrot glänzende Haar über den Rücken verteilt, über der Erhebung des Erdloches wie zerbrochen dalag.

Dolly!, schrie Mo.

Er musste wieder schrecklich weinen und grub das Mädchen mitsamt einem größeren Erdhügel aus dem Wall heraus, sodass es sicher in einer seiner beiden Hände ruhte.

Beinahe blind war Mo, so sehr benahmen ihm die Tränen die Sicht. Dolly! Er schüttelte das Mädchen ein wenig und drehte es behutsam auf den Rücken, damit es freier atmen konnte. Der Hals war ganz blutunterlaufen, das rechte Auge und die rechte Wange waren von einem großen Hämatom verunziert.

Aber das Puppenmädchen lebte!

Mo pfiff nach dem Pferd, das nicht sogleich kam.

Aber da der Junge so viel Nachdruck in seine gepfiffene Bitte legte, gehorchte das Tier seiner Aufforderung schließlich. Der Junge blickte sich unter seinen tränenbehangenen Wimpern um. Die Nacht würde bald hereinbrechen!

Sollte er nicht lieber umkehren und das Mädchen ausliefern? So würde man es vielleicht noch retten können!

Wieder musste er aufschluchzen, denn er fühlte sich in großer Bedrängnis. In den gurgelnden Gewässern des Orkhon spiegelten sich noch immer viele Lichtreflexe. Noch war die Sonne nicht zur Gänze untergegangen, noch spiegelte sich der Tag im silbrigen Band des Wassers. Aber was war das? Nun musste der Junge genauer hinsehen. Jenseits des Flusses, auf einer der bewaldeten Anhöhen, über die das Abendrot hereinbrach, sah er da nicht eine gekräuselte Rauchfahne zwischen zwei Tannenwipfeln emporsteigen?

Ohne das Pferd, das endlich herbeigetrabt war, vorher bei den Zügeln zu fassen, schwang er sich mit nur einer Hand in den Sattel. Dolly drehte ein Looping in der Luft, aber Mo hielt sie sicher fest.

Trotzdem war es für beide gefährlich, denn der Junge hatte eben, als das mit Dolly geschah, die Sattelschnalle gelockert, um dem Tier, das trinken wollte, Erleichterung zu verschaffen. Den Sattel ganz abzunehmen, dazu war er noch gar nicht gekommen. Der Hengst wieherte.

Er spürte die Erregung des Reiters. Und obwohl selbst am Ende seiner Kräfte, stakste er jetzt kurz entschlossen über die bekieste Uferböschung in die Fluten des eisigen Orkhon hinab. Mo glich die Bewegungen des nicht ganz festgezurrten Sattels mit seinem Oberkörper aus. Gleich schwamm der Hengst in der Strömung, die Nüstern weit aufgebläht und mit großen, angstgeweiteten Augen.

Mo hätte gerne gesungen, um ihn zu beruhigen, doch er stand unter Schock, beugte sich immer wieder über das Mädchen und weinte es beinahe noch nass.

Das Wasser flutete Mo bereits bis über beide Schenkel. Mit einem Mal fror er so erbärmlich, wie er tagsüber geschwitzt hatte. Der Hengst wieherte, dass es unheimlich klang, und streckte immer wieder die Vorderhufe nach dem Grund aus.

Mo fühlte es, weil der Hengst sich dann dehnte und der Sattel wieder rutschte.

Endlich, nach Minuten, die Mo wie eine Ewigkeit vorkamen, spürten Ross und Reiter erneut festen Boden unter sich. Der Hengst wand sich aus dem Wasser, wollte sich schütteln, aber Mo drohte ihm gleich, stieß einen lauten Pfiff aus und wies ihm mit einem Schenkeldruck die Richtung an. Sofort trabte das Pferd los. Und es war nur seiner lang eingeübten Reitkunst zu verdanken, dass Mo, unter der Erschöpfung, die ihn daraufhin befiel, nicht aus dem Sattel rutschte und Dolly dabei zu Tode stieß. Von Zeit zu Zeit musste er sich unter einem Gewirr an Ästen hindurch bücken, denn sie waren jetzt am Saum des Waldes angelangt!

Mo ritt durch Espen, Pappeln und Birken immer höher hinauf durch den immer dichter werdenden Wald. Ob er das Rauchfähnchen noch erreichen würde, war ungewiss.

Es war schließlich der Wallach, auf den Verlass war. Mit sicherem Instinkt fand er den zu beschreitenden Pfad und spürte, irgendwo da oben waren ein wärmendes Feuer und Menschen, die ihm womöglich etwas Hafer streuen würden bei seiner Ankunft.

Es war fast Mitternacht, als der sich müde dahinschleppende Hengst und die ausgezehrten Kinder an einer Blockhütte im Wald ankamen. Das Pferd hatte sich völlig verausgabt.

Die Nacht war kühl, und der nasse Schaum an seinen Flanken sowie die Gewässer des Orkhon, mit denen sein Fell sich vollgesogen hatte, sie legten um seine müden Glieder ein kaltes und schweres Kleid, das abzustreifen der Hengst sich sehnte. Es knarzte, als das Ross eine seiner Vorderhufe auf die Balken vor der Blockhütte setzte, die wie eine breite Schwelle aussahen.

Mo spürte, wie der Hengst zitterte vor Erschöpfung. Nahezu ohne weiteres Bewusstsein für das, was er tat, lediglich von dem sicheren Gefühl angeleitet, dass dies das einzig Richtige und auch einzig Mögliche war, glitt er stocksteif zu Boden.

Dolly und den Haufen Erde, auf dem sie gebettet war, spürte er kaum noch in seiner Hand. Nur etwas Staub rieselte beim Abstieg durch seine klammen Finger. Das Pferd hielt mit gesenkter Stirn still, als Mo mit seiner linken Faust gegen die Tür der Blockhütte schlug, langsam verhallende Schläge, in die er seine ganze Kraft legte. Dann sank er vor der Tür in sich zusammen.

Die Frau, die in der Hütte lebte, hatte einen leichten Schlaf und dachte sich erst nichts dabei, als merkwürdige Geräusche von draußen an ihr Ohr drangen.

Wie groß aber war ihr Erschrecken, als beim Öffnen der Tür ein Junge buchstäblich zu ihr in die Hütte hineinfiel!

Im Hintergrund, im Halbdunkel, hielt sich ein Hengst, der in der Kälte furchtbar zitterte.

Der Schaum an den Flanken war schon zu so etwas wie Raureif an seinem Fell ausgeflockt und schimmerte weiß.

Ohne dessen gewahr zu werden, dass der Junge etwas in der Hand hielt, hob sie ihn hoch, indem sie ihn bei den Knien unterfasste, und trug ihn ohne Bedenken in ihr eigenes, noch warmes Bett. Dann lief sie hinaus in die Eiseskälte, fasste das Pferd beim Halfter und bugsierte es ebenfalls in die Stube.

Mo lag auf etwas Weichem. Ihm war mit einem Mal recht behaglich.

Aber er fühlte, wie das Leben in seiner Hand zu Ende ging, und erwachte daraufhin noch einmal zu vollem Bewusstsein. Sprechen konnte er nicht, denn er hatte einen schrecklich dicken Kloß im Hals. So blickte er denn bloß besorgt auf das sterbende Mädchen in seiner Hand und weinte stumm.

Es war gut, dass die Frau in diesem Moment seinen Blicken folgte.

Denn das bunte Stückchen Stoff, das der Junge zwischen den Fingern hielt, war auf merkwürdige Art belebt, bemerkte sie staunend. Nicht etwa, dass es sich wirklich bewegte. Aber in regelmäßigen, allerdings auch seltenen Abständen, hob und senkte sich da etwas, ein Hauch von Atem säuselte dann durch die Luft. Gut, dass die Frau alles, was ihr im Leben begegnete, mit großer Umsicht anging!

Sie überlegte nicht lange, ob ihr vielleicht etwas Seltsames untergekommen sei, oder aber, ob sie dem Fremden, das soeben in Gestalt des Jungen und des Rosses zu ihr in die Hütte gekommen war, misstrauen sollte.

Nein, die dicke Frau neigte ihr volles, vor lauter Zuneigung gerötetes Gesicht zu dem Jungen herab und streichelte ihm über die Haare. Öffne die Hand doch bitte einmal ganz!, sprach sie. Ihre Worte klangen etwas gedämpft, als spräche sie mit Absicht so leise.

Mo schüttelte aber nur den Kopf, während ihm wieder Tränen über die Wangen liefen und er zu dem zerdrückten Mädchen in seiner Hand blickte.

Sie wird gesucht, aber ich weiß nicht warum!, sagte er schließlich in kindlicher, vertrauensvoller Unschuld, wobei die Lippen kaum die Kraft hatten, die mühsam gesprochenen Worte zu Ende zu formen!

Was dann geschah, erfuhr Mo nur aus dem, was man ihm später mitteilen würde. Sobald der Schmerz und die Sorge um das Mädchen nämlich aus seiner Brust und aus seinem Herzen heraus waren, und das war, sobald die gute alte Bergfrau seine Finger auseinandergebogen und das Mädchen liebevoll angeblickt hatte, da sank er in einen bleiernen, alles um ihn herum ausblendenden Schlaf.