Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

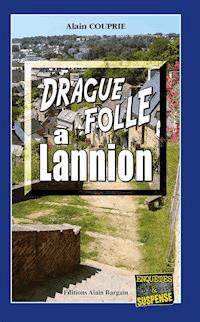

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Commissaire Morand

- Sprache: Französisch

Entre vie personnelle et enquêtes sur des meurtres en série sordides, André Morand ne sait plus où donner de la tête...

Un décapité, un éviscéré, un émasculé : quel tueur en série s’acharne avec autant de violence sur ses victimes ? Un déséquilibré peut-être, un fou sûrement pas. Les tueurs en série ne passent-ils pas pour posséder une intelligence supérieure à la moyenne ? Alors qui ? Et surtout, pourquoi ?

Jeune inspecteur fraîchement affecté à Lannion, le lieutenant Morand enquête dans une ville dont il découvre le charme et les inquiétudes, entre maladresses de novice et préoccupations familiales. Les suspects ne lui manquent pas, seul le coupable lui échappe. La découverte de son identité le laissera pantois…

Plongez-vous dans le 4e tome des enquêtes du commissaire Morand, un polar noir parsemé de meurtres vicieux qui vous tiendra sur le qui-vive jusqu'à la dernière ligne !

EXTRAIT

— Patron, je vous présente le lieutenant André Morand, dit Marc Langeron.

La cinquantaine énergique, cheveux argentés en brosse, visage carré, le commissaire Yves Kermadec tendit une main franche à son nouveau subordonné.

—

Degemer mat e Lannuon !

Les yeux étonnés de Morand le firent aussitôt traduire :

— « Bienvenue à Lannion, Lieutenant ! » Vous ne connaissez pas le breton ? Avec votre nom pourtant, j’aurais juré… Vous n’êtes donc pas de la famille ?

Morand passa de la surprise à l’incompréhension.

— Quelle famille, mon commandant ?

— Lannion possède une rue Joseph Morand, du nom d’un de ses maires au début du XXe siècle. Une famille de notables, plus ou moins apparentée à Renan, quelque chose comme ça. Ernest Renan, vous connaissez tout de même ? Ici, dans le Trégor, c’est notre grand homme !

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Éditions Bargain, le succès du polar breton -

Ouest France

À PROPOS DE L’AUTEUR

Né en 1945,

Alain Couprie est professeur émérite des Universités. Auteur de biographies et d'ouvrages sur le XVIIe siècle ainsi qu'en collaboration de dictionnaires, il partage aujourd'hui son temps de retraite entre la banlieue parisienne, la Bourgogne et la Bretagne. Ce sont d'ailleurs des amitiés bretonnes et de réguliers séjours en Bretagne qui lui ont donné l'idée d'y camper l'action de ses romans policiers.

À PROPOS DE L'ÉDITEUR

"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -

Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

I

— Patron, je vous présente le lieutenant André Morand, dit Marc Langeron.

La cinquantaine énergique, cheveux argentés en brosse, visage carré, le commissaire Yves Kermadec tendit une main franche à son nouveau subordonné.

— Degemer mat e Lannuon !

Les yeux étonnés de Morand le firent aussitôt traduire :

— « Bienvenue à Lannion, Lieutenant ! » Vous ne connaissez pas le breton ? Avec votre nom pourtant, j’aurais juré… Vous n’êtes donc pas de la famille ?

Morand passa de la surprise à l’incompréhension.

— Quelle famille, mon commandant ?

— Lannion possède une rue Joseph Morand, du nom d’un de ses maires au début du XXe siècle. Une famille de notables, plus ou moins apparentée à Renan, quelque chose comme ça. Ernest Renan, vous connaissez tout de même ? Ici, dans le Trégor, c’est notre grand homme !

Morand dissimula cette fois sa surprise et son ignorance : le breton, ces Morand et cet Ernest maintenant, cela faisait beaucoup en quelques secondes. Que voulait-il, ce commandant ? Le tester, le déstabiliser, comme un vulgaire bleu ?

— Tant pis, trancha le commissaire, mi-figue mi-raisin, personne n’est parfait… Marié, deux jeunes enfants, c’est bien ça ? Vous êtes logé où ?

— Rue de Kéravel.

— Dans un des pavillons du nouveau lotissement, précisa Langeron.

Le commissaire eut un bref hochement de tête pour signifier qu’il voyait bien la rue, le lotissement et ses pavillons et que la précision de Langeron était en conséquence inutile.

— Vous avez une bonne école primaire, pas très loin, dit-il à Morand… Vous vous connaissez tous les deux depuis longtemps ?

— Depuis le lycée, expliqua Morand. Marc était en terminale, moi en seconde. On s’entendait bien et il me protégeait un peu.

— Et pour cause ! commenta Langeron. Je visais sa grande sœur, je ne pouvais pas me mettre le petit frère à dos…

— Maud ! s’exclama Morand. Tu ne m’en as jamais parlé !

— Pardi ! À un petit de seconde, en plus !

Le commissaire esquissa un léger sourire.

— Je vais donc avoir deux beaux-frères dans mon équipe…

— Navré de vous décevoir, lui répondit Langeron. Sa sœur m’a largué assez vite. Ce n’est pas allé plus loin que quelques embrassades et pelotages rapides… Mais André et moi sommes restés en bons termes. Coup de pot : nos femmes s’apprécient. Quand André était en poste à Avallon, nous passions régulièrement les voir… Adieu chablis, pommard, gevrey-chambertin, soupira Langeron…

Le commissaire jugea utile de recadrer la conversation.

— C’est votre troisième affectation, Lieutenant ?

— Deux ans en Seine-Saint-Denis, quatre en Bourgogne et maintenant les Côtes-d’Armor, Lannion.

— La Seine-Saint-Denis ? Vous avez fait votre apprentissage en accéléré ! remarqua le commissaire. Bon. Nous sommes jeudi. Prenez votre vendredi pour vous installer. Une manifestation est prévue samedi après-midi devant la sous-préfecture. Vous la couvrirez. En principe, ça devrait être assez tranquille. Mais ça vous fera une première découverte de la ville. Le capitaine Langeron vous servira de mentor.

— Capitaine ! Félicitations, mon vieux ! s’écria Morand.

À vrai dire, c’était une progression de carrière administrativement classique. Au bout de sept ans minimum, tout lieutenant de police accède au grade supérieur. Langeron l’était depuis huit ans. Sa promotion signifiait qu’il n’avait jusque-là commis aucune erreur ni bavure. Elle venait de lui être officiellement notifiée, deux jours plus tôt.

— Nous organiserons un pot la semaine prochaine en l’honneur de notre capitaine tout chaud, tout neuf.

— Te voilà donc mon supérieur, remarqua Morand. Comme au lycée en somme !

— Votre tour viendra sûrement assez vite, lui répondit le commissaire. Quand on sort premier de sa promotion…

L’allusion valait-elle compliment ? La restriction fusa aussitôt :

— À condition, bien sûr, de ne pas faire de conneries. En attendant, Langeron, tu montres son bureau au lieutenant. À samedi, Morand ; d’ici là, installez votre famille, découvrez Lannion. Et commencez à apprendre le breton ! Si ce n’est pas de trop pour vous…

Le commissaire Yves Kermadec disparut dans son bureau.

— Il est un peu pisse-vinaigre, le vieux, constata Morand. Un coup un sourire, un coup une petite vacherie en douce. Il te tutoie et me vouvoie. Bonjour, l’égalité !

— Tant qu’il ne saura pas ce que tu vaux vraiment, il te vouvoiera, lui expliqua Marc. Que tu sois premier de ta promo, il s’en fout. Ce qui compte pour lui, c’est le terrain. Quand il te tutoiera, c’est que tu auras gagné sa confiance. D’ici là…

— D’ici là, tu viens avec Mireille dîner à la maison. Nous fêterons ensemble ton nouveau grade. J’ai apporté quelques bonnes bouteilles de chablis. Et du grand cru ! Je peux aussi inviter Maud pour l’occasion… T’as donc tenté de te la taper, mon salaud !

— D’accord pour le chablis. Mais pour Maud…

— Quoi ? Tu sais bien qu’elle est mariée et tu l’es de ton côté… donc…

— Il n’est peut-être pas utile de réveiller de vieilles blessures.

— À ce point ?

— Oui. Eh bien, tu la fermes, Lieutenant. Ordre de ton capitaine !

Tous deux éclatèrent de rire.

II

Sitôt après avoir quitté Marc, Morand s’empressa de rejoindre sa femme. Leur emménagement était loin d’être terminé. Des meubles restaient à monter et fixer, des cartons à déballer, des affaires à ranger. Si ce n’était plus le bazar, c’était encore le camping. Catherine s’organisait au mieux. Quatre déménagements en près de huit ans de mariage lui donnaient une certaine expérience des réinstallations rapides. Mais ce n’était pas une raison pour qu’elle en supportât seule les inconvénients. Morand accéléra le pas, franchit le Léguer, longea le monastère Sainte-Anne.

Le pavillon que les Morand avaient loué rue de Kéravel, faisait partie d’un lotissement d’une vingtaine de maisons, toutes construites sur le même modèle : des maisons de plain-pied, sans étage ni cave, aux murs blanchis et volets bleus, aux encadrements extérieurs vaguement granitiques pour la couleur locale. Elles ne se différenciaient que par leur nombre de pièces et la superficie des jardins privatifs.

Les Morand avaient opté pour un F4. Abordable pour le salaire d’un capitaine, le loyer excédait les possibilités financières d’un lieutenant de police. Mais pour que leurs deux petits-enfants puissent avoir chacun leur chambre et courir à leur guise dans un jardin, les grands-parents avaient aidé : ceux d’André en versant le dépôt de garantie, ceux de Catherine en se portant caution et en payant le loyer du premier mois.

Sitôt connu leur point de chute breton, Catherine s’était démenée pour décrocher un emploi à Lannion et avait obtenu celui “d’attachée de recherche” à l’École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologies, grâce à sa maîtrise de l’anglais « lu, écrit, parlé » comme le précisait le profil du poste. Son statut d’épouse d’officier de police avait renforcé le sérieux de sa candidature. C’était idiot, mais c’était comme ça. Et pour une fois qu’être femme de flic servait à quelque chose ! C’était un emploi à mi-temps, idéal à tous égards, qui améliorerait les revenus du ménage et lui permettrait de s’occuper des enfants. L’ENSSAT se trouvait en outre non loin de là, rue de Kérampont. Seule ombre au tableau, c’était un CDD de six mois, renouvelable une fois. Mais dans un an… Vu les restructurations dans la police, autant ne pas se préoccuper de ce qu’il adviendrait dans un an…

Disputes et cris accueillirent Morand. Le frère et la sœur prétendaient occuper la même chambre, la fille au motif qu’elle était plus proche de la salle de bains, le garçon au prétexte qu’elle était plus grande. Chacun repoussait du pied jouets et affaires que l’autre tentait d’y faire entrer. C’étaient trépignements contre bourrades, pleurs contre stridences.

— Alain, laisse ta sœur tranquille et toi, Véro, n’en rajoute pas ! s’époumonait Catherine, manifestement excédée par cette guerre fratricide des territoires. Tiens, voilà votre père… Tu tombes à pic, toi. Rétablis l’ordre. Après tout, c’est ton travail. Débrouille-toi avec eux !

Et elle alla s’asseoir sur un gros carton dans le séjour déjà mi-meublé et encore mi-capharnaüm.

Morand la retrouva quelques minutes plus tard, toujours assise sur son carton – qui contenait quoi au juste ? – les coudes sur son jean, la tête dans les mains, ses cheveux châtains retombant sur son front.

— Qu’y a-t-il ? hasarda-t-il.

C’était bien une question d’homme, ça ! Ce qu’il y avait ? Ce qu’il y avait eu plutôt ! Les courses, les démarches administratives, les changements d’adresse, le rendez-vous avec la directrice de l’école Pen An Ru, la lessive parce que, dans le jardin, les enfants se salissaient deux fois plus vite, le nettoyage parce que les précédents locataires n’étaient pas très regardants sur la propreté, le déballage des paquets et cartons, l’aménagement, le rangement, les enfants…

— Et en plus, dit-elle, l’ENSSAT vient de me téléphoner pour me demander si je pouvais commencer dès lundi. À plein-temps, au moins pour quelques jours.

— Ce n’était pas prévu !

— Un pépin, expliqua Catherine. Des trucs à traduire en urgence au sujet d’un câble sous-marin qui doit relier la France aux États-Unis. Ça va être gai ! Je ne vais rien comprendre à la plupart des termes techniques. Rien que le nom de ce truc déjà. Le Warsace Nord. Mais quel moyen de refuser ?

Morand n’eut pas le temps de répondre : surgissait des toilettes un tonneau sur jambes en combinaison marron d’éboueur ou d’égoutier, encapuchonné, ganté, trempé, tenant d’une main une grosse éponge et de l’autre un seau.

— Voilà, madame Catherine, c’est propre. J’ai tout lessivé à la Saint-Marc, même le plafond.

D’après la voix, le tonneau était une femme.

— Je te présente notre nouvelle femme de ménage, dit Catherine à son mari. André, voici Dezig Kerdangi.

Celle-ci délaça la capuche qui lui enserrait le visage, la rabattit sur ses épaules, révéla sa coiffure : des cheveux roux taillés à la garçonne.

— Bonjour monsieur André.

Morand serra la main caoutchoutée et humide qu’on lui tendait.

— Bonjour. Comment dois-je vous appeler ?

— Madame ! Madame Dezig. C’est un vieux prénom breton.

Ces présentations expédiées, madame Dezig reprit son seau et son éponge pour aller “s’attaquer” à la salle de bains.

— Personne n’a besoin d’y aller ? interrogea-t-elle pour la forme. Parce que j’en ai au moins pour deux heures.

— Où as-tu trouvé ce “monstre” ? demanda Morand à sa femme quand ils furent seuls.

— Par Mireille ! Et elle n’est pas un « monstre », comme tu dis !

— Je ne sais pas ce qu’il te faut ! 100 kg environ pour 1 mètre 60, double menton en formation, des bras comme des poteaux et un cul de jument ! Seul son strabisme est léger ! Et avec ça, elle s’est trouvé un mec, “madame” Dezig ?

— Et pourquoi pas ? T’es tout de même extraordinaire ! Dès qu’une femme n’a pas la taille mannequin, elle est bonne à jeter ! Vous vous croyez donc tous des George Clooney ou des Brad Pitt ! Ses bajoues en formation, comme tu dis, valent bien ton pneu naissant.

Il porta instinctivement ses mains sur ses hanches, les palpa : un bourrelet se forma entre ses doigts.

— Elle est travailleuse et gentille, continuait de la défendre Catherine. Et moi, j’en ai besoin, figure-toi ! Qui accompagnera lundi les enfants à l’école, ira les chercher, fera le ménage ? Ce n’est pas toi. Bon…

Morand se le tint pour dit, s’informa tout de même sur le nombre d’heures qu’il faudrait l’employer, sur leur coût, charges sociales comprises.

— J’en ai parlé à mes parents, répondit sèchement Catherine.

Vexé dans son amour-propre masculin et sa dignité de gendre, Morand tenta de se rendre utile. Où, dans quelle pièce, fallait-il transporter l’énorme carton sur lequel sa femme s’était assise ? Malgré des efforts répétés, il ne put le soulever ni le faire glisser sur le dallage du séjour.

— Mais qu’est-ce qu’il y a dedans ? grogna-t-il.

— Attendez, laissez-moi faire, monsieur André ! s’exclama madame Dezig qui passait prendre dans la cuisine un nouveau paquet de lessive Saint-Marc.

Elle souleva légèrement le carton, glissa un pied dessous, s’assura d’une prise solide et de ses gros doigts l’arracha de terre, dans un mouvement de reins, comme une haltérophile.

— Portez-le dans notre chambre, dit Catherine, goguenarde.

Morand, lui, retourna voir ses enfants, en guerre désormais froide et silencieuse, quand bientôt son portable sonna. C’était Marc. À la sortie est de la ville, juste avant le rond-point de Boutill où aboutissaient la D 767 et la D 788, un radar venait d’être détruit. Un cocktail Molotov jeté d’une voiture. Il n’y avait pas, ou pas encore, de revendication. Il fallait prévoir que des éléments radicaux puissent se mêler aux manifestants.

— Prends un blouson bien matelassé ! conseilla Marc.

III

En sueur, Morand enleva son blouson matelassé. Si le capiton protégeait bien les côtes dans une bousculade, il n’amortissait pas les coups de chaleur ! Et le soleil commençait à taper dur. En jean, baskets et bras de chemise, son blouson tenu par un doigt par-dessus l’épaule, Morand allait et venait sur les parkings des quais d’Aiguillon et des Viarmes, lieu de rassemblement des manifestants et point de départ de leur cortège. Il avait une bonne heure d’avance sur l’horaire prévu. Une habitude qu’il avait prise quand il était en poste dans le 9-3 et qu’on pressentait que les choses pouvaient mal tourner. Or, un second radar venait d’être détruit tôt ce matin sur la D 786 en direction de Morlaix, par un cocktail Molotov.

— Il y en aura d’autres, avait philosophiquement commenté Marc. On est encore loin du record de la N12.

Morand n’en avait pas pour autant été rassuré. Un cocktail Molotov, ce n’était tout de même pas une canette de bière qu’on jetait comme ça sur le bord de la route. Ça se préparait, se dosait, se préméditait. Rien voir avec un coup de sang, une blague de potache ou une connerie d’ivrogne. Surtout, ça se transportait facilement, dans un sac à dos, un fourre-tout, même dans une poussette d’enfant. Toujours l’expérience du 9-3. Malgré leur bonne volonté et leur pacifisme, les organisateurs de la manifestation n’avaient pas les moyens de vérifier ce que chaque participant avait sur lui. La police non plus d’ailleurs. Quant aux contrôles que la gendarmerie effectuait aux entrées de la ville, ils ne pouvaient être qu’aléatoires.

Même négocié avec les autorités locales, le parcours du cortège n’évitait pas certains endroits sensibles et passerait devant des symboles de l’État. Tentant pour des énervés de s’en prendre à eux ! La sous-préfecture était d’ores et déjà protégée par un cordon de CRS, mais pas l’Hôtel de Ville, place du général Leclerc. Une prise de parole y étant prévue, les consignes étaient d’éviter toute provocation.

Aussi Morand concentrait-il son attention sur les tenues qui pouvaient vite se muer en tenues de combat. Des capuches – « par ce temps ! » – encore baissées mais qui pourraient se relever, des foulards noués autour du cou qui se changeraient en masque à gaz de fortune contre les lacrymo, des poches trop grandes ou trop lourdes, des bandes adhésives sur des chaussures sans lacets, pour courir plus vite…

Une bonne partie de la basse ville étant interdite à la circulation, même aux bus des lignes A et B, les gens arrivaient à pied, en famille ou par groupes d’affinités. Des gens de tous âges, des lycéens, des étudiants, des retraités, des actifs, des jeunes couples avec leurs enfants, beaucoup de femmes.

— Qu’en penses-tu ? demanda Morand.

— Jamais vu autant de monde, répondit Marc.

Les parkings s’emplissaient en effet d’une foule de plus en plus dense, qui débordait sur la rive gauche du Léguer, quai du maréchal Foch et allée des Soupirs.

Des banderoles se déployaient, des calicots se tendaient. Dessus s’inscrivaient des noms en majuscules, floqués, imprimés ou tracés au feutre rouge : Lannion, Guerlesquin, Poullaouen, Saint-Brandan, Trévé et, par solidarité, les noms d’autres localités bretonnes, Lampaul-Guimiliau, Rosporden, Châteaugiron, La Vraie-Croix…

Même s’il entendait parler pour la première fois de certaines de ces localités qu’il aurait été incapable de situer sur une carte, Morand découvrait sur ces banderoles une géographie de la crise, un annuaire des boîtes qui fermaient ou licenciaient.

Toutes arboraient des chiffres, brandis comme en vrac : 80, 15,140, 13, 889, 36…

Le nombre de gens restés sur le carreau.

« À qui le tour ? », interrogeait amèrement une pancarte.

Les revendications variaient d’une bannière et d’un badge à l’autre : contre le poids des impôts, les plans dits sociaux, l’écotaxe, les délocalisations, les importations de légumes et de viande à bas coût, la réduction des salaires et l’augmentation des cadences, les regroupements, les rachats… Si diverses fussent-elles, la crise et l’angoisse les unifiaient.

Et cela faisait en effet beaucoup de monde.

Il y avait là des ouvriers d’abattoirs, des petites mains du textile, des commerçants, des routiers, des syndicalistes, des patrons, des agriculteurs, des femmes, des enfants, des maris d’épouses virées, des parents anxieux pour leurs enfants, tous venus comme en répétition générale avant la grande manifestation devant la Préfecture de Saint-Brieuc, dans quinze jours. Visages graves sous le soleil de ce samedi après-midi, ils se massaient le long du Léguer, comme pour y trouver un peu de fraîcheur.

Morand en oubliait de soupeser du regard sacs et contenants, tâche que l’importance de la foule rendait de toute façon impossible. Langeron le poussa soudain du coude, lui indiquant d’un mouvement de tête la direction du pont Saint-Anne. Des énergumènes – une trentaine, une quarantaine ? – remontaient vers eux l’allée du Palais de justice, braillant et gesticulant, visiblement éméchés, packs de bière à portée de main et de gueule. Les cafés avaient bien reçu la consigne de ne pas vendre d’alcool durant deux heures et la gendarmerie, ordre de confisquer toute bouteille. Mais quel moyen d’interdire de se ravitailler dans les grandes surfaces au large de la ville ? Morand grimaça. Cela n’annonçait rien de bon. Ne brandissant aucune pancarte, ils venaient pour la castagne. Le gros des manifestants s’écartait d’ailleurs sur leur passage, tant par crainte que par réprobation : eux venaient pour manifester leur droit à vivre.

Le cortège s’ébranla comme prévu vers 14 heures, avec à sa tête, sur plusieurs rangs, des bonnets rouges. Le groupe des excités s’en sépara aussitôt, pour emprunter un itinéraire différent de celui qui avait été négocié. Il se dirigea vers la rue Georges Pompidou, pour vraisemblablement prendre sur la droite la rue Le Dantec et redescendre, comme à revers, vers l’Hôtel de Ville.

— L’Hôtel des Impôts ! s’écria Langeron. Ils vont passer devant. Je les suis. Toi, dit-il à Morand, tu vas avec les autres ! On se retrouve sur la place.

Morand renfila son blouson : mieux valait une bonne suée qu’un coup dans le plexus ! Le cortège se scinda vite en deux, une partie prenant la rue Ernest-Renan et l’autre l’étroite rue Saint-Yves. Morand choisit d’emprunter cette dernière. Il piétina jusqu’à l’église Saint-Jean du Baly, au milieu de manifestant silencieux, les banderoles et pancartes qu’ils brandissaient parlant pour eux. Quand il déboucha place du Général Leclerc, il entendit se murmurer quelque chose qu’il ne comprenait pas mais qui, passant de rang en rang, ressemblait à un mot d’ordre :

— Gwenn ha du !

La place se hérissa aussitôt de drapeaux à bandes noires et blanches, au canton supérieur gauche parsemé de mouchetures d’hermine noire. « Gwenn ha du », c’était le drapeau breton ! Morand répéta à son tour « Gwenn ha du » pour mieux s’en souvenir.

Une estrade se dressait au pied de l’Hôtel de Ville, encadrée de deux énormes baffles pour permettre à tous d’entendre les discours et interventions. Quasiment par un réflexe de protection de ses arrières, Morand s’adossa contre un mur.

Un orateur en bonnet rouge parlait de mobilisation réussie, de lutte contre la casse sociale, de la nécessité d’amplifier encore plus le mouvement.

— Plus nous serons nombreux, plus nous parviendrons à nous faire entendre des autorités ! Dans quinze jours, à Saint-Brieuc, nous serons deux fois plus !

Morand l’écoutait d’une oreille, admirant pardessus les têtes, entre les banderoles et drapeaux déployés, les maisons à colombages de la place. L’une d’elles avait une façade toute en ardoises et des fenêtres en saillie, généreusement fleuries. On ne pouvait pas ne pas la remarquer.

— Elle est belle, hein, la Maison du Chapelier ! lui dit un voisin inconnu.

Morand acquiesça.

— Bevaň divizout labourat e Breizh, poursuivait l’orateur.

Une salve d’applaudissements salua son propos et sa détermination.

— Nous défendrons notre droit à travailler au pays, ajoutait-il. Depuis le XIVe siècle et le chevalier de Pontblanc Lannion possède une solide tradition de résistance ! Nous la maintiendrons !

— Qui c’est, celui-là ? murmura Morand d’une voix qu’il crut à tort suffisamment basse pour ne pas être entendu.

— T’es pas d’ici, toi ! lui répondit le même voisin. T’as qu’à te retourner.

Morand s’exécuta : sur le mur, au-dessus d’une croix, une plaque rappelait le sacrifice du chevalier Geoffroy de Pontblanc défendant la ville lors de la guerre de Succession entre les deux Jeanne.

Et il se figea, comme l’orateur et la foule.

Une explosion. Au nord-est.

Morand en reconnut le claquement et le chuintement s’étirant en traînée : c’était un cocktail Molotov. La sirène d’un camion de pompiers lui en apporta confirmation, quelques secondes plus tard.

L’Hôtel des Impôts brûlait.

De premières fumées noires s’élevèrent par-dessus le toit des maisons à colombages.

La sirène continuait de se faire entendre : on empêchait donc les pompiers d’arriver sur les lieux.

Ce fut une seconde explosion.

— Ça va être comme à Morlaix en 2014, dit une voix anonyme.

Sur la place, la stupeur passée, Morand sentit presque physiquement la foule hésiter entre condamnation et rage. Elle n’était pas venue pour ça, elle n’approuvait pas, elle comprenait tout de même un peu. Quand on pousse les gens au désespoir…

Et toujours la sirène, la fumée qui s’épaississait, l’orateur qui hurlait un appel au calme, à la non-violence.

Puis deux, trois, quatre nouvelles explosions, plus sèches et nettes, cette fois. Des CRS, sans doute détachés de la protection de la sous-préfecture, dégageaient, à coups de grenades lacrymo, la route aux pompiers.

La sirène se tut, les fumées s’amincirent. Sur la place, c’était maintenant désordre et bousculade : on voulait aller voir, on cherchait à rentrer chez soi, on se regroupait, envahissait les rues adjacentes.

Morand renonça à rejoindre Marc. C’était inutile et, de toute façon, presque impossible. Il avançait, reculait, heurtait une poussette, un corps, se baissait pour ne pas être éborgné par une banderole qu’on repliait, il fut finalement entraîné vers la sous-préfecture.

Amoindri par l’envoi d’hommes sur l’Hôtel des Impôts, le cordon de CRS qui en assurait la protection lui parut bien léger. De quoi pousser certains à le franchir. Et alors…

Des cris fusaient autour de lui, mêlés, confus, contre la répression, contre l’État, contre l’austérité.

En première ligne une femme hurlait à la face d’un CRS qu’elle avait cinquante ans, qu’elle était licenciée, qu’avec son CDD de seulement six mois, elle n’aurait droit qu’à 350 euros d’indemnité.

— Comment je fais pour vivre avec ça ? J’ai encore un gosse à nourrir, moi !

Un grondement s’ensuivit alentour puis une poussée qui fit faire à Morand deux pas en avant. Voyant les CRS baisser la visière de leur casque, il joua des coudes, remonta jusqu’à la femme pour la faire reculer.

— Bien sûr que je vais les prendre leurs 350 euros, disait-elle. J’en ai trop besoin. Mais j’ai honte de les accepter.

La poussée devint plus forte encore, s’apprêtait à forcer le barrage.

Morand enfila sur la manche gauche de son blouson, son brassard « Police ».

*

— Votre devoir, Morand, était de faire respecter la loi ! Pas de vous donner en spectacle !

Prise par un smartphone, la photo circulait sur les réseaux sociaux et s’étalait sur l’écran de l’ordinateur du patron. On y voyait Morand et son brassard « Police » s’interposer entre la matraque d’un CRS et le visage usé d’une femme. Des tweets l’accompagnaient de commentaires ironiques : un flic empêchant un autre flic de cogner, c’était une première !

Morand laissa passer l’engueulade, ponctuée de vouvoiements distants et méfiants.

À son départ, il salua Marc d’un geste de la main. Aucune envie de lui parler. Celui-ci non plus apparemment. Le capitaine demeura plongé dans la rédaction de son compte rendu de mission. Déjà au courant, bien sûr.

Tout au long de son chemin de retour, Morand pesta intérieurement contre lui, contre tout, contre tous. Se faire savonner par son patron, le premier jour de sa prise de fonctions, fallait le faire ! Contre le boulot à plein-temps de Catherine, qui n’avait jamais été envisagé. Contre l’aide financière de ses beaux-parents. De quoi avait-il l’air ? Du mec même pas capable de subvenir aux besoins de sa famille ! Contre, tiens, la pluie qui se mettait à tomber. Elle pouvait pas tomber plus tôt, celle-là ! Il y aurait eu moins de monde à la manif.

Il pressa le pas. Le capiton humide mettait un temps fou à sécher. Du côté du parc Sainte-Anne, il aperçut une voiture de pompiers stationnant sur une pelouse, portes arrière grandes ouvertes, pour recevoir un brancard. Probablement un candidat au coma éthylique ou au suicide par overdose en ce samedi soir et fin de manif. Morand passa sans ressortir son brassard. Pour aujourd’hui, c’était terminé.

Quand il arriva chez lui, ce fut le monstre qui lui ouvrit la porte. Toujours engoncée dans sa tenue d’éboueuse.

— Excusez-moi, monsieur André, je ne vous tends pas la main. Je finissais de recharger la bouteille d’eau de Javel.

Pour preuve de ce qu’elle avançait, elle lui passa son avant-bras ganté à hauteur du nez.

— Madame n’est pas là ?

— Elle est sortie, il y a une heure à peu près. Elle ne va pas tarder, je pense. Bon, je vous laisse, puisque vous êtes là. Je restais pour les enfants. Au revoir Véro, au revoir Alain.

— Au revoir Dezig, lui répondit Véronique de sa chambre.

Alain, lui, sortit de la sienne et courut jusqu’au monstre qui le souleva sans peine jusqu’à ses joues. Deux grosses bises claquèrent.

— Tu m’emmèneras au stade aquatique ? lui dit-il.

— Promis !

Morand vit son fils repartir aussitôt dans sa chambre et le monstre enfourcher sa mobylette.

Il y avait des jours comme ça.

IV

Le cadavre gisait dans l’enclos paroissial entre le calvaire et le flanc ouest de l’église Saint-Jean-du-Baly : sur le dos, les bras le long du corps, les jambes serrées, bien parallèles, en un impeccable garde-à-vous.

Et décapité.