5,99 €

Mehr erfahren.

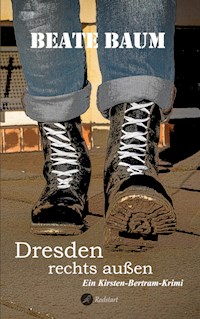

- Herausgeber: Redstart

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

»Absaufen lassen!«, brüllen sie auf dem Dresdner Theaterplatz. Die ›Bewahrer des christlichen Abendlandes‹, kurz Bedecha, feiern ihren Jahrestag mit Tausenden von Anhängern. Aber es gibt auch Gegner der Organisation, und nach der Kundgebung entflammen Straßenschlachten. Als am folgenden Morgen ein Bedecha-Mitglied tot aufgefunden wird, ist schnell ein Flüchtlingshelfer verdächtig. Die Journalisten Kirsten Bertram und Andreas Rönn stoßen jedoch auf Ungereimtheiten. Ihre Recherchen in den Kreisen der extremen Rechten bringen sie selbst in größte Gefahr. Zeit für Privatdetektiv Dale Ingram, aus New Jersey zurückzukehren. Von 2001 bis 2013 ermittelten Kirsten Bertram, Andreas Rönn und Dale Ingram in sieben Kriminalromanen. Mit Dresden rechts außen gibt es nun ein explosives Wiedersehen. »Im bitterernsten Kampf gegen Rechts einfach auch mal gut und intelligent zu unterhalten, ist eine nicht zu unterschätzende Kunst. Beate Baum beherrscht sie.« (Verd.di Publik)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Disclaimer

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19 Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

Epilog

Nachwort

Impressum

Disclaimer

Der Inhalt dieses Buches ist rein fiktiv und soll ausschließlich der Unterhaltung seiner Leserschaft dienen. Namen, Personen und Personenzusammenschlüsse wurden von der Autorin frei erfunden oder fiktionalisiert. Jedwede Ähnlichkeit mit aktuellen oder sonstigen tatsächlichen Begebenheiten, Namen, Orten und Personen wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt, auch wenn einige historische Ereignisse (in veränderter Chronologie) Eingang in die Handlung gefunden haben.

1. Kapitel

Manche Stimmen klangen heiser, manche überschlugen sich. Einige waren hasserfüllt, andere verrieten Genuss an der Situation. »Absaufen! Absaufen!«, lauteten die Rufe. Zuvor hatte ein Gründungsmitglied der ›Bewahrer des christlichen Abendlandes‹ , kurz Bedecha, etwas Abfälliges über ›Mission Humanity‹ gesagt, die Hilfsorganisation, die mit einem Rettungsboot voller Flüchtlinge auf dem Mittelmeer unterwegs war.

»Das glaube ich nicht! Das glaub ich einfach nicht!« Andreas ballte die Fäuste.

Es war ein kühler Herbstabend und wir befanden uns mit einigen Journalisten-Kollegen am Rand der Kundgebung auf dem Theaterplatz in der Dresdner Altstadt. Andreas würde für eine überregionale Zeitung über den Abend berichten. Hinter uns, auf der Augustusbrücke, verharrte die Gegendemonstration, gestoppt von Polizisten, die ein Aufeinandertreffen der beiden Gruppierungen verhindern sollten.

»Was bitte schön, soll das mit dem Christentum zu tun haben?« Die Wut machte Andys Stimme heiser.

»Es ist doch längst klar, dass diese Hetzer das bloß als Etikett benutzen«, gab ich mich abgeklärt. Aber ich spürte ein Würgen in meiner Kehle. Die Demonstranten, die direkt vor uns auf dem altehrwürdigen Platz den Jahrestag ihres Bündnisses feierten, wünschten sich wirklich und wahrhaftig, dass Menschen ertranken. Ob man sie für diese Rufe anzeigen könnte? Kaum, wenn man nicht einzelne Leute eindeutig benennen konnte. Dennoch hatte ich das Bedürfnis, etwas zu tun. Ich holte mein Handy aus der Jackentasche, rief die Kamera auf und machte ein Foto der Menge. Nahezu im gleichen Moment kam eine Faust nach vorn geschossen und schlug mir das Telefon aus der Hand. Es flog über meine Schulter. Hinter mir hörte ich den erschrockenen Ruf einer Kollegin; Andreas herrschte den jungen, athletischen Mann an, der breitbeinig vor uns stehen geblieben war:

»Hey! Was soll das?«

Von der Seite näherten sich zwei massige Ordner in schwarzen Jacken mit gelben Leuchtwesten darüber und wollten wissen, was los sei.

»Was los ist?«, ergriff Andreas sofort das Wort. »Tätlicher Angriff, Sachbeschädigung, Behinderung der Pressefreiheit, das ist los! Nehmen Sie mal die Personalien hier auf!«

Mein Angreifer grinste nur. Auf seinem Sweatshirt prangte ein ›Frei.Wild‹-Schriftzug, dazu trug er einen schwarz-rot-goldenen Schal. Von hinten wurde mir mein Handy zurückgegeben, erstaunlicherweise bis auf einen Kratzer an der Seite unbeschädigt.

»Sie haben kein Recht, hier unbescholtene Bürger zu fotografieren«, behauptete der ältere der beiden Ordner. Er kam aus dem Erzgebirge. Sein »Bürger« klang wie »Birger«. Wir sollten froh sein, wenn wir nicht angezeigt würden.

Hinter uns wurden Stimmen laut, wir sollten uns die Namen der Ordner geben lassen. Die Demonstrierenden vor uns skandierten »Lügenpresse, Lügenpresse!«. Einer Frau schaute ich direkt ins Gesicht. Sie war Ende 40, trug eine beigefarbene Steppjacke und einen hübschen bunten Schal. Ihre Haare waren rötlich gefärbt, die blauen Augen voller Wut. Sie starrte mich an, als sei ich ihr persönlicher Feind.

Das verunsicherte mich mehr als die Attacke des Mannes. Ich sah mich nach Polizisten um, entdeckte aber keinen einzigen bei uns in der Nähe. Anscheinend hatten tatsächlich die von Bedecha angeheuerten Ordner hier das Sagen. Die jetzt versuchten, uns mit bedrohlichen Gesten zurückzudrängen.

Andreas verschränkte die Arme vor seinem kräftigen Oberkörper, straffte die Schultern und ging ganz leicht in die Knie. Er würde es darauf ankommen lassen. Ich wich einen Schritt aus, sagte dann mit fester Stimme: »Die Pressefreiheit ist immer noch ein Grundrecht in diesem Land. Wir können Ihnen gern unsere Ausweise zeigen.«

»Was meinst du, was mich das interessiert? Kannst mir auch deine Karte für'n Schönheitssalon zeigen.«

Jemand hinter uns verkündete, er würde dem Ordner einen Besuch dort empfehlen.

»Lügenpresse auf die Fresse!«, schallte es aus der Menge.

»Nun seht ihr mal zu, dass ihr Land gewinnt und nicht weiter eine angemeldete Demonstration behindert, sonst können wir euch nicht mehr beschützen.« Das Grinsen des jüngeren Ordners verriet, wie schlau er sich fand.

Leise hörte ich hinter mir das Auslösen einer Kamera. Falls der Kollege ein passables Foto hatte, konnte ich Anzeige erstatten. Ich fasste Andreas am Arm. »Komm, lassen wir die ihre pubertären Spielchen ohne uns machen.

Kaufen Sie morgen die ›Dresdner Zeitung‹«, empfahl ich den Ordnern. »Da können Sie von Ihren Heldentaten lesen.« Ich würde nicht selbst über den Abend schreiben, dafür war die Lokalredaktion zuständig. Allerdings hatte ich in unserer Gruppe niemanden gesehen, den ich kannte, also waren die Kollegen vermutlich dankbar für meine Schilderung des Vorfalls.

Wir drückten uns in die zweite Reihe und erfuhren schnell, wer das Foto gemacht hatte. Ja, er würde es mir gern zuschicken, versprach der Mann von dem Monatsmagazin. Ich gab ihm meine Kontaktdaten, dann traten wir ein paar Schritte zur Seite und verfolgten die Kundgebung weiter. Andreas holte seine leistungsstarke Kompaktkamera hervor und betätigte den Zoom, machte so etliche Fotos von dem Geschehen auf dem schönsten Platz Dresdens.

Im Innern des Lieferwagens, der Bedecha als Bühne diente, war ein hochgewachsener, grauhaariger Mann erschienen, der mit holländischem Akzent Grüße von Geert Wilders ausrichtete und meinte: »Millionen Europäer sind stolz auf euch!«

Rings um diesen Wagen standen Tausende Menschen. Zumeist sehr, sehr durchschnittlich aussehende Menschen. Anoraks statt Bomberjacken, schicke Haarschnitte statt rasierter Schädel. Und trotzdem stand auf den Bannern, die sie hochhielten, »Deutschland den Deutschen« und »Multikulti stoppen«. Dazu jede Menge schwarz-rot-goldene Fahnen, auch einige in grün-weiß, den Farben Sachsens. Außerdem gab es welche mit einem schwarz-goldenen Kreuz auf rotem Grund, die entfernt an die finnische Nationalflagge erinnerten, aber vermutlich in der rechten Weltsicht eine spezielle Bedeutung hatten.

Die Semperoper an der Nordseite des Platzes hatte Längsbanner an ihrer Fassade platziert: »Humanität«, »Respekt« und »Vielfalt« wurden dort angemahnt; die Worte waren lesbar, obwohl die Beleuchtung des altehrwürdigen Gebäudes ausgeschaltet war, um der fremdenfeindlichen Organisation keine allzu schöne Kulisse zu bieten. Auch der Zwinger links davon lag im Dunkeln.

Ein weiterer Redner begann; es ging um die Grünen, die als »Kinderficker-Partei« bezeichnet wurden, und natürlich wieder um Flüchtlinge, »Invasoren« tituliert. Dann folgte eine Geschichte darüber, wie ein hessischer CDU-Abgeordneter auf einer Veranstaltung den Einwohnern, die sich gegen ein Erstaufnahmelager in ihrem Dorf aussprachen, gesagt habe, wer die Werte des Landes nicht vertrete, könnte es jederzeit verlassen.

»Tatsächlich, ein CDU- Abgeordneter?« Andys Stimme troff vor Ironie. »Guter Mann!«

»Mit Werten ist gemeint, dass jeder Dahergelaufene, der seinen Fuß illegal auf deutschen Boden setzte, das Recht bezwingen darf.« Der Mann, dessen Äußeres dem Typus netter Geschichtslehrer entsprach, war ein geübter Redner. Seine Stimme kippte nicht, sie wurde nicht schrill; geschmeichelt lächelte er, als die Menge euphorisch applaudierte. »… sich bis zu seinem Lebensende und das seines Clans von den Scheiß-Kartoffeln auf Luxusniveau verköstigen zu lassen.«

Ich konnte nicht anders: Ich musste lachen. »Die deutsche Sprache üben wir dann wohl noch ein bisschen«, kommentierte ich. »Das Lebensende des Clans …? Und Kartoffel kannte ich bislang nur als Schimpfwort für Iren.«

»Du bist halt viel zu multikulti. Zu gewählt in deiner Sprache sowieso.«

Die Stimme des Mannes schallte weiter über den Platz, es ging um »die Macht«, die »die Angst und den Respekt vor dem eigenen Volk« abgelegt hätte.

Die Menge skandierte »Widerstand! Widerstand!«

»Es gäbe natürlich andere Alternativen. Aber die KZs sind ja leider derzeit außer Betrieb.«

Applaus.

Ich starrte Andy an, unfähig etwas zu sagen. Auch mein Mann, der in der Regel eher voller Wut losbrüllte als zu schweigen, blieb still. Der Redner sprach weiter. Ich war unfähig, hinzuhören. Die Journalistin in mir wusste, dass ich genau das tun musste, der Mensch Kirsten Bertram wollte kein einziges Wort mehr aufnehmen. Wollte weg von diesem Platz, wo Zigtausende anscheinend kein Problem mit dem hatten, was da verkündet wurde.

Endlich drängten sich vereinzelte Rufe »Keine Hetze!« in mein Bewusstsein. Immerhin, nicht alle stimmten mit dem Gesagten überein.

Andreas' Reaktion war das Gegenteil von meiner. Noch immer schwieg er, hatte aber nach kurzer Starre die Kamera in die eine Jackentasche gestopft und einen Notizblock aus der anderen gezogen und fieberhaft mitgeschrieben. Nun beschäftigte er sich mit seinem Smartphone.

»Akif Pirinçci«, murmelte er. »Der ist Deutsch-Türke. Unglaublich!« Er schüttelte den Kopf. »Komm, lass uns gehen. Ich muss an den Schreibtisch.«

Er hatte zugesagt, noch am Abend einen Beitrag für den Onlineauftritt und die morgige Ausgabe der ›Hamburger Rundschau‹ zu liefern. Wie es aussah, hatte er darüber hinaus Stoff genug für eine große Hintergrundgeschichte am Mittwoch.

*

»In der Altstadt geht total die Post ab«, verkündete Andy.

Orientierungslos schreckte ich hoch. Ich war zu Bett gegangen, während er wie festgenagelt vor dem Rechner gesessen hatte, wo er diverse Blogs und Facebook-Seiten verfolgte – lange nachdem er seine Texte weggeschickt hatte. Nun stand er in dem fahlen Licht, das durch die Vorhänge drang, im Schlafzimmer und wippte auf den Fußspitzen, offensichtlich voller Energie.

»Was? Wieso? Wie spät ist es?« Ich wischte mir eine Ponysträhne aus dem Gesicht, zwinkerte auf den Wecker und stöhnte auf. Kurz vor halb eins. Um zwölf hatte ich die Nachttischlampe ausgeschaltet, ich war also im ersten Tiefschlaf gewesen. Kein Wunder, dass ich kaum wach wurde.

»Es hat sich alles immer mehr aufgeschaukelt.«

Andreas kümmerte sich nicht darum, ob ich seinen Äußerungen folgen konnte. Langsam realisierte ich, dass es noch lange nach Beendigung der offiziellen Demonstrationen Kundgebungen und Auseinandersetzungen gegeben hatte. Davon hatte ich selbst noch einiges mitbekommen, denn ich war neben Andy vor dem PC-Bildschirm geblieben, bis mir die Augen zufielen.

»Prügeleien überall in der Altstadt«, fuhr Andy fort. »Die Bullen sind total überfordert.« Er war nicht ins Schlafzimmer gekommen, um sich zu mir legen, so viel war klar. »Ich überlege, noch mal loszumachen.«

»Um dort mitzumischen?« Nun war ich wach – und erschrocken. Ich würde es dem ehemaligen Sponti Andy, der in der Berliner Hausbesetzerszene dabei gewesen war und auch später keine linke Demo ausgelassen hatte, zutrauen.

»Quatsch! Um mir einen eigenen Eindruck zu verschaffen, was los ist. Und noch ein paar Fotos zu machen.«

Dagegen konnte ich nur schwer etwas sagen. Auch wenn ich befürchtete, dass er zwischen die Fronten geriet. Und sich dann garantiert nicht zurückhalten würde. Sollte ich ihn begleiten? Meine Lust, das kuschelige Bett zu verlassen, um auf der anderen Elbseite rechte und linke Chaoten aufzuspüren, hielt sich stark in Grenzen.

»Schlaf und mach dir keine Sorgen! Ich verspreche dir, ich halte mich brav zurück. Aus dem Alter der Straßenkämpfe bin ich nun wirklich raus.« Er ging zum Kleiderschrank und kramte darin herum. »Zwanzig Pfennig, Ausweis«, zählte er auf, was man früher auf Hausbesetzer-Demos dabei haben sollte. Ich hörte das Grinsen in seiner Stimme.

»Spinner!«

»Ich dich auch.« Er gab mir einen flüchtigen Kuss, während er bereits in die alte Lederjacke schlüpfte, die er aus den Tiefen des Schranks geholt hatte, und verließ das Schlafzimmer. Gleich darauf hörte ich das Zufallen der Wohnungstür.

*

Als ich erwachte, lag mein Liebster neben mir und schlief tief und fest. Ich hatte nicht gehört, wie er nach Hause gekommen war, gegen Morgen jedoch wirre Szenen von Straßenschlachten geträumt und war nun glücklich über den vertrauten Anblick. Einen Moment lang ließ ich meinen Blick auf dem Gesicht mit der hohen Stirn und dem runden Kinn ruhen, betrachtete die kleine, schmale Nase und den vollen Mund, die vielen Fältchen um die Augen.

›Time waits for noone‹, dachte ich liebevoll und strich ihm leicht über die kurzen blonden, von grauen Strähnen durchzogenen Haare. Andy gab ein Brummen von sich und drehte sich auf die andere Seite.

Leise schlüpfte ich aus dem Bett und zog einen Morgenmantel über, fasste meine schulterlangen Haare zu einem Zopf zusammen und setzte in der Küche Kaffee auf, bevor ich ins Bad ging.

Um zehn vor acht schaltete ich das Küchenradio ein und warf einen Blick aus dem Fenster auf die Böhmische Straße. Die Sonne war gerade aufgegangen, es würde ein schöner Tag werden.

Die Arbeitstage im Feuilleton, wohin ich vor einem halben Jahr gewechselt war, begannen später als diejenigen in der Lokalredaktion, und ich genoss die Zeit am Morgen für mich. Anders als ich war Andy nach wie vor ein Nachtmensch, was er als freier Autor nun auch ausleben konnte.

Ich begutachtete das Obst in der Schale auf dem Tisch, entschied mich für eine Birne, die noch in einem halbwegs appetitlichen Zustand war, schnippelte sie in eine Schale Müsli, gab Milch darüber.

MDR-Figaro leitete mit einem Stück von Tracy Chapman zu den Nachrichten über. Ich setzte mich, trank einen Schluck Kaffee, aß das Müsli, sortierte in Gedanken meinen Arbeitstag. Als Erstes würde ich in der Lokalredaktion vorbeigehen und meine Informationen über den gestrigen Abend zusteuern. Ich freute mich darauf, mit den ehemaligen Kollegen zu plaudern.

»In den frühen Morgenstunden wurde am Dresdner Elbufer ein toter Mann aufgefunden«, begann die erste Meldung der Radionachrichten. »Über die genaueren Umstände ist noch nichts bekannt, ein Zusammenhang mit den Ausschreitungen nach der gestrigen Bedecha-Veranstaltung wird vermutet. Im Nachgang der Kundgebung auf dem Theaterplatz in der Dresdner Altstadt, an der sich mehrere Tausend Menschen beteiligt hatten, war es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern des Islam-kritischen Bündnisses und linken Gegendemonstranten gekommen. Dabei gab es etliche Verletzte. Die Polizei griff mehrfach ein und nahm 16 Menschen vorläufig fest.«

»Ich sag dir, es war echt die Hölle!« Andy kam in die Küche und gähnte ausgiebig. Er trug ein T-Shirt und Boxershorts, in der Hand hatte er sein Handy.

Ich bedeutete ihm, still zu sein, aber die Meldung war bereits vorbei und es ging um den Bürgerkrieg in Libyen, also informierte ich ihn über das soeben Gehörte.

Er aktivierte sein Smartphone. »Fürchterlich, aber so was lag in der Luft«, begann er, während er auf dem Bildschirm herum wischte. »So etwas wie gestern Nacht habe ich wirklich noch nicht erlebt. Wenn ich dir die Fotos zeige – dagegen waren Schanzenviertel und Kreuzberg …« Er brach ab. »Eine Mail von der ›Hamburger Rundschau‹.«

Ich goss ihm den restlichen Kaffee ein, er nickte dankbar. »Super. Sie wollen noch einen großen Hintergrundbericht: ›… haben Sie bestimmt auch von dem Toten erfahren … Für uns sehr interessant... Reportage mit Einblicken in das rechte und das linke Milieu... ‹«

Ich kochte noch einmal Kaffee. Andreas rief in Hamburg an und bestätigte, dass er die Aufgabe übernehmen würde, fragte nach Fristen und Konditionen, ging, während er sprach, ins Arbeitszimmer.

Er war in seinem Element. Andy war genau der Typ für die Möglichkeiten und Herausforderungen der Arbeit als Freiberufler. In seinen Jahren als Chef der Lokalredaktion war er immer wieder an den bürokratischen Anforderungen verzweifelt und hatte es gehasst, kaum noch selbst hinausgehen und Reportagen recherchieren zu können. Die Aufträge der ›Hamburger Rundschau‹ waren nun genau nach seinem Geschmack.

*

»Was für ein Glanz in unserer Hütte!« Martin Alex grinste erst mich, dann Andreas an. Der ehemals pummelige, ein wenig schüchterne Kollege hatte sich in einen durchtrainierten, selbstbewussten Ressortleiter verwandelt. Wir hatten ihn nach dem Ende der Morgenkonferenz mit seinem Notebook unter dem Arm im Flur der Lokalredaktion angetroffen.

»Ich hatte Sehnsucht nach euch«, behauptete Andy, als wir im Chefbüro standen.

»Was vermutlich gar nichts mit dem Toten am Elbufer zu tun hat.«

Andy hob mit einer unschuldigen Geste beide Hände. »Ich kann dir ein paar Zeilen über die Situation gestern Nacht ins System tippen. Du hast ja vermutlich gemütlich im Bett gelegen.«

»Nachdem ich im Fitnessstudio war. Soll ich dir mal die Adresse geben?«

Anders als Martin hatte Andreas nach wie vor ein paar Pfund zu viel auf den Rippen, und ich wusste, dass es ihn wurmte. Was er gegenüber Martin nie zugeben würde.

»Für so einen Luxus habe ich weder Zeit noch Geld. Das ist was für euch gut situierte Festangestellte.«

Martin zog eine Augenbraue hoch, als er mich ansah. »Unser ehemaliger Vorgesetzter will Zugang zu den Polizeimeldungen, bringt das Wörtchen ›bitte‹ aber nicht über die Lippen und beleidigt lieber uns arme Konzern-Knechte.«

»Das hast du ziemlich präzise zusammengefasst«, attestierte ich ihm und fügte hinzu, welche Informationen ich über den Vorabend für den Lokalteil anbieten konnte.

»Okay.« Martin nickte. »Setzt euch rüber. Ännchen ist bereits los zu einem Termin in den ›Technischen Sammlungen‹ und Christina hat Urlaub. Die beiden Rechner sind also frei.«

»Wer ist von euch da dran?«, fragte Andy.

Martin verdrehte die Augen, um anzuzeigen, wie überflüssig die Frage war.

»Schon klar, Chefsache! Dann sehen wir uns in den nächsten Tagen also öfter.«

»Da wäre ja auch noch das Fitness-Center«, behielt Martin das letzte Wort.

Andreas und ich gingen in den großen Hauptraum der Lokalredaktion auf der anderen Seite der Etage.

Einer von Bedecha, stand in der Mail, die er mir wenige Minuten später quer durch das Großraumbüro schickte. PK heute um 2.

An seiner Nachricht hing die weitergeleitete Polizeimeldung: Gegen 6.00 Uhr am heutigen Dienstag entdeckte eine Passantin, die ihren Hund ausführte, die Leiche eines Mannes Ende 30 auf dem gepflasterten Abschnitt der Elbwiese östlich der Carolabrücke. Der Dresdner wurde als Ronnie Hölpert identifiziert, er soll aus dem Umfeld von Bedecha stammen. Die näheren Umstände des Todesfalls sind Gegenstand der unverzüglich aufgenommenen Ermittlungen.

Andreas sah im gleichen Moment von Ännchens Bildschirm auf wie ich von Christinas und nickte nachdenklich. Dann senkte er den Blick und begann mit manischer Schnelligkeit zu tippen. Er hatte ein paar launige Sprüche mit den Kollegen ausgetauscht, als wir den großen Raum betraten, und wollte nun so bald wie möglich wieder los.

Ich hatte mein Erlebnis mit Bedecha und den Ordnern in ein Dokument geschrieben, schickte es Martin und wechselte noch ein paar Worte mit Annette, bevor ich mich anschickte zu gehen.

»Halt mich auf dem Laufenden, was du treibst, ja?«, bat ich Andy noch auf meinem Weg in die Feuilleton-Redaktion.

»Da erscheinen die Schönen Künste gar nicht mehr so aufregend, was?«, versuchte er mich aufzuziehen.

Dazu sagte ich nichts. Teilweise hatte er Recht: Natürlich fand ich den ungeklärten Todesfall nun auch spannender als eine Ausstellungsbesprechung. Dass ich mir auch Sorgen um ihn machte, wenn er sich auf solch eine Geschichte stürzte, kam meinem Mann nicht in den Sinn.

*

Martin sah ich um zwölf Uhr zur Hauptkonferenz wieder. Ich vertrat meine Chefin in der Sitzung, auf der täglich die komplette Zeitung des kommenden Tages durchgesprochen wurde. Natürlich waren der Tote und die Demonstrationen das Hauptthema.

Chefredakteur Hartmut Müller fragte zuerst ab, was Martin geplant habe, schickte dann seinen Blick rings um den Konferenztisch, an dem die Leiter aller Ressorts saßen.

»Ich will das ganz umfassend behandeln. Morgen Aufmacher auf der Eins und weitere Artikel mit den verschiedenen Aspekten quer durchs Blatt, in den nächsten Tagen bleiben wir dran. Sie haben den Hut auf, Herr Alex, Politik und Sachsen kooperieren mit Ihnen.«

Martin und Elena Keyser vom Politikressort nickten, der Chef der Sachsenredaktion, Mark Eisold, verzog das Gesicht, als habe er Zahnschmerzen. Er hatte generell Probleme damit, mit anderen Ressorts zusammenzuarbeiten, sich dem Lokalen unterzuordnen, ging ihm eindeutig gegen den Strich. »Wir sind die ganze Woche nur zu zweit. Das wird schwierig«, wich er aus.

Müller, ein Mann Anfang 60, der schon diverse Krisen im Zeitungsgeschäft mitgemacht hatte und fast immer die Ruhe behielt, murmelte nur »Ich verstehe« und wandte mir seinen Blick zu. Ich wusste, was jetzt kam.

»Frau Bertram, können Sie im Lokalen aushelfen?«

»Na ja, wir sind in der Kultur immer nur zu zweit«, antwortete ich, wobei ich Mark Eisold anschaute. Der verzog verächtlich die Mundwinkel. »Und über zu wenig Arbeit können wir uns auch nicht beschweren.«

»Ich weiß. Aber Sie kennen die Abläufe in der Lokalredaktion«, verlegte Müller sich auf einen überredenden Tonfall. Martin zwinkerte mir zu. »Meinen Sie nicht, Sie könnten ihre alten Kollegen für ein paar Stunden unterstützen?«

Natürlich hatte ich sogar große Lust dazu, fand es nur ungerecht, dass Eisold einmal mehr so einfach davonkommen sollte.

Die Politikkollegin enthob mich einer Antwort. Sie hatte konzentriert etwas auf den Bildschirm ihres Notebooks verfolgt und meldete sich jetzt zu Wort: »Die Geschichte sorgt auch in Berlin ganz schön für Aufregung. Heute Nachmittag kommt die Kanzlerin nach Dresden.«

»Super!«, meinte Müller. »Das decken Sie ab. Ansonsten hängen wir die Geschichte natürlich lokal auf, zuallererst mit dem Todesfall, dann will ich Einblicke in die Bedecha-Szene und was zu den Gegendemonstranten. Wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass es nach einer Kundgebung regelrechte Straßenschlachten gibt?« Nach seinen Ausführungen schickte der Chefredakteur nur noch ein nachdrückliches Nicken in meine Richtung und ich stimmte ihm zu, würdigte Eisold keines Blickes mehr.

»Ein paar Hintergründe zu dem Todesfall bekommen wir ja hoffentlich gleich bei der Kripo«, sagte Martin. »Und klar, bringen wir auch etwas über die Chaoten, die gestern Nacht mitgemischt haben. Ein paar Infos dazu habe ich ja schon.« Wieder zwinkerte er mir zu.

2. Kapitel

Ich genoss Andreas' Überraschung, als er mich vor der Pressekonferenz im Polizeipräsidium sah. Der Einladung der Dresdner Kripo waren reichlich Journalisten gefolgt, mit TV-Kameras und großen Taschen drängten sie in den Raum im ersten Stock des barocken Gebäudes an der Schießgasse. Wir ergatterten zwei Sitzplätze nebeneinander vor der hohen Holztheke, an der Pressesprecherin Valerie Gehre, Staatsanwalt Dr. Guido Mannheim und die beiden Hauptkommissare Franziska Stolpner und Tobias Kröger hinter ihren Namensschildern Platz genommen hatten.

Gehre tippte an ihr Mikro, registrierte das Geräusch und begann zu reden, nach Begrüßung und Vorstellung der Anwesenden gab sie noch einmal die Pressemitteilung wieder.

Da die wenigen Informationen allen bereits bekannt waren, hielt sich ein hoher Geräuschpegel im Raum. Auch wir tauschten uns weiter aus. »Wusste ich doch, dass du wieder zum richtigen Journalismus zurückkehrst!«, lautete Andys Kommentar zu meinem Einsatz im Lokalen. Seine grünen Augen blitzten.

Ich entdeckte den Kollegen, der mir am Vorabend zugesagt hatte, das Foto zu schicken, und winkte, um ihn auf mich aufmerksam zu machen. Er signalisierte Zerknirschung und den Vorsatz, es so bald wie möglich zu tun. Frau Gehre war zum Ende gekommen, sofort war sie abgemeldet und es wurden Fragen an die Kommissare in den Raum gerufen.

»Haben Sie schon einen konkreten Verdacht?« Der Kollege der ›Morgenpost‹ war am schnellsten, derjenige der ›Bild‹ schloss sich an mit: »Waren es die Linken?«

»Wir ermitteln in alle Richtungen«, versicherte Hauptkommissarin Franziska Stolpner. Im Gesicht ihres deutlich jüngeren Partners meinte ich zu lesen, dass er die zweite Frage positiv beantwortet hätte. Die beiden saßen nebeneinander wie zwei Fremde. Ob sie erst an diesem Morgen als Team benannt worden waren?

»Können Sie etwas zu den Ausschreitungen sagen?«

»Steht denn eindeutig fest, dass der Tote einer von Bedecha war?«

Kommissar Tobias Kröger räusperte sich. »Es handelt sich um Herrn Ronnie Hölpert, 39 Jahre alt, er gehörte zu den Organisatoren der Kundgebungen«, trug er gestelzt vor.

»Rechtsextrem?«, fragte eine schrille, weibliche Stimme.

»Nein, nicht rechtsextrem.« Kröger klang eisig.

»Nach allem, was wir bislang sagen können, gehörte Hölpert zu den Gemäßigten innerhalb des Bündnisses«, schaltete seine Partnerin mit den grauen, raspelkurzen Haaren sich ein. Anders als Kröger kam sie hörbar aus Dresden.

Andreas neben mir nickte. Er schien die Zeit bis zur PK gut genutzt zu haben.

»War es Mord?«

»Der Mann ist gewaltsam zu Tode gekommen. Ob es sich um den Tatbestand des Mordes oder des Totschlags handelt, werden die Ermittlungen ergeben«, sagte der Staatsanwalt.

Der ›Bild‹-Reporter stöhnte übertrieben auf.

Ich dachte, dass Totschlag wahrscheinlicher war. Wenn der Mann zu den Bedecha-Organisatoren gehörte, musste es einen Zusammenhang mit den gewalttätigen Auseinandersetzungen geben.

»Wie ist er zu Tode gekommen?«, fragte eine Kollegin.

»Er wurde erschlagen«, lautete die Antwort, die nun wieder Pressesprecherin Valerie Gehre gab.

Ringsumher setzte leises Gemurmel ein. Ich fragte mich, warum Andy so zufrieden grinste.

»Was war die Tatwaffe?«, hakte ein Mann nach.

»Wir müssen Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir dazu noch nichts sagen können, um die Ermittlungen nicht zu gefährden«, übernahm wieder der Staatsanwalt die Antwort.

Nun äußerten mehrere Kollegen ihren Unmut. In den Lärmpegel hinein bat Gehre mit einem gekünstelt wirkenden Lächeln, man möge verstehen, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Details genannt werden könnten. »Wir würden uns jedoch sehr freuen, wenn Sie eine Bitte um sachdienliche Hinweise vonseiten ihrer Zuschauer und Leser veröffentlichen könnten.«

»Klar«, sagte ich. »Nichts rausrücken, aber unsere Mithilfe wollen.« Wir standen auf, ich legte einen Arm um Andys Seite, zog ihn an mich. »Mein herzallerliebster Ehegemahl! Wie wäre es mit einer Einladung zum Kaffee, und du hilfst deiner alten Redaktion dafür ein bisschen weiter?«

»Ein Mittagessen sollte schon herausspringen«, forderte er und erwiderte meine Umarmung.

»Ich dachte, Martins Anblick hätte deine Eitelkeit gekitzelt«, zog ich ihn auf.

»Woher denn? Außerdem: Wenn ich dich schädigen kann, muss das hintenanstehen.« Wir schoben uns durch die Menge. »Und so viel, wie ich in den letzten 24 Stunden rumgelaufen bin, kann ich jetzt auch eine Schweinshaxe essen«, meinte er, während wir die imposanten Gänge entlangstrebten, die protzige Treppe hinunter und durch das gewaltige Holzportal hinaus.

»Weiße Gasse?«, fragte ich. Von einem der Restaurants nahe dem Altmarkt wäre ich schnell zurück in der Redaktion, und am frühen Nachmittag dürfte es dort, wo sich ansonsten immer reichlich Touristen tummelten, nicht allzu voll sein.

Andreas stimmte zu und wenige Minuten später saßen wir im ›Gänsedieb‹ an einem Fenstertisch mit herrlichem Blick auf die Kreuzkirche. Wir waren beide zu ungeduldig, uns lange mit der Speisekarte zu beschäftigen, und bestellten zweimal sächsische Kartoffelsuppe und Mineralwasser.

»Die Bullen schießen sich auf die Linken ein«, meinte Andy, nachdem die sehr kleine Kellnerin wieder verschwunden war.

Ich nickte. Zumindest bei dem männlichen Ermittler konnte ich mir das gut vorstellen. Aber Andreas hatte mehr als Schlussfolgerungen zu bieten, das sah ich ihm an. »Rück's raus!«

»Du weißt, dass ›Mission Humanity‹ ihren Sitz im Scheunenhofviertel hat?«

Der wenige Straßen umfassende Bezirk war so etwas wie der schmuddelige, kleine Bruder des mittlerweile sehr angesagten Ausgehquartiers Dresden Neustadt. Hinter dem Neustädter Bahnhof gab es noch unsanierte Gebäude. Studenten, Kreative und andere, die mehr Ideen als Geld hatten, lebten dort. Und auch politische Initiativen gab es einige in dem Stadtteil. Logisch, dass die Flüchtlingshilfe dort saß. Also nickte ich, auch wenn ich es noch nicht gewusst hatte.

»Ich dachte, dort finde ich bestimmt Leute, die mir etwas zum gestrigen Abend aus ihrer Sicht sagen. Und natürlich hatten sie schon Besuch von der Kripo bekommen.«

»Klar.«

Die Kellnerin stellte das Mineralwasser und einen Korb Brot auf den Tisch, legte das in Servietten eingedrehte Besteck an unsere Plätze.

»Die sich auch für ihre Trinkgewohnheiten interessiert haben.«

Ich zog den Brotkorb, in den Andy gerade hineingreifen wollte, auf meine Seite, trommelte mit der anderen Hand auf der Tischplatte. »Manche von uns müssen heute noch arbeiten.«

»Andere haben das schon getan.« Er streckte den Arm aus und nahm sich ein Stück Baguette. »Neben dem Büro der ›Mission‹ ist ein Öko-Spätshop«, ließ er mich mit vollem Mund wissen.

Als ich nichts entgegnete, fuhr er fort: »Es ist gut möglich, dass die Tatwaffe eine Bierflasche war – eine aus der ›Neustädter Hausbrauerei‹.«

Wenn das stimmte, war das wirklich eine Nachricht. Einer meiner letzten Artikel für die Lokalredaktion war eine Reportage über die Brauerei im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Schönbrunn Straße gewesen. Sie war winzig klein, entsprechend übersichtlich gestaltete sich der Kreis der Läden und Kneipen, in denen man das Bier erhielt. Vermutlich gehörte der Spätshop dazu. Andreas' Formulierung machte mich jedoch misstrauisch.

»Es ist gut möglich«, ahmte ich ihn nach. »Was soll das heißen?«

Die Kellnerin brachte die Suppenteller und wünschte »Guten Appetit«.

Andy bedachte mich mit diesem Blick, bei dem ich immer den Eindruck hatte, dass er mich für eine Spielverderberin hielt. »Na ja, natürlich haben die Cops sich bedeckt gehalten, aber sich schon sehr auffällig dafür interessiert, dass in der ›Mission‹ ein paar Flaschen Neustadt Hell und Elbhang Rot rumstanden.«

Er führte einen Löffel zum Mund und studierte mein Gesicht.

Meine erste Reaktion war Skepsis: »Reichlich vage, oder?« Ich kostete ebenfalls die Suppe. »Jeder trinkt ab und zu mal ein Bier, das solltest du am besten wissen. Und dass die Mitarbeiter der Mission sich welches nebenan holen, ist nun auch nicht so sensationell.«

»Darum geht es doch nicht!«, entgegnete er. »Die Frage ist doch, warum die Bullen sich in dem Büro einer Hilfsorganisation ausgerechnet für Bierflaschen interessieren.«

Ich musste zugeben, dass da etwas dran war. Wir hatten auf der Pressekonferenz selbst die Information, dass Ronnie Hölpert erschlagen worden war, nicht auf Anhieb bekommen. Die Frage nach der Tatwaffe war gar nicht beantwortet worden, was dafür sprach, dass es sich um einen Gegenstand handelte, der Rückschlüsse zuließ.

»Ich war froh, dass der eine Typ von der ›Mission‹ überhaupt so offen mit mir gesprochen hat«, meinte Andreas. »Seine Kollegin war nicht begeistert, nach den Bullen noch mit der Presse zu sprechen.«

»Trotz deines Charmes?«, zog ich ihn auf. Wir sollten uns gar nicht so intensiv mit dem Todesfall beschäftigen, dachte ich, während ich hungrig die Kartoffelsuppe löffelte. Das war Sache der Polizei. Außerdem – und damit war ich natürlich doch schon wieder bei dem Thema – würde eine Bierflasche aus der ›Hausbrauerei‹ als Tatwaffe tatsächlich für einen linken Täter sprechen.

»Überlass die Ermittlungen der Polizei«, sagte ich, fügte jedoch meine Überlegungen zu der Flasche an. »Geh mal auf die Homepage der Brauerei. Dieser Schwingenheuer macht sich über Bedecha lustig. Es gibt ein alkoholfreies Bier, das so heißt. Ich glaube kaum, dass einer der Rechten das kauft.«

Mein Handy signalisierte mit einem Pling, dass der Kollege das versprochene Foto geschickt hatte. Sehr gut: Sowohl mein Angreifer als auch der Ordner, der uns gedroht hatte, waren klar zu erkennen.

Andy hatte die Seite schnell gefunden. Er grinste. »Gleichgültig gebraut«, las er vor. »Schön. Aber was den Toten angeht: Natürlich schreibe ich auch über den Fall, und dann muss ich da auch recherchieren.«

»Ja, schon klar.« Er würde sich ohnehin nicht aufhalten lassen, das wusste ich.

»Und falls die Bullen sich vorschnell auf die Linken einschießen, ist das eindeutig ein Thema.«

»Ja, aber – «

»Schließlich könnte die Flasche ja auch ganz bewusst gewählt worden sein – um in die Irre zu führen.« Er strahlte, als habe er den Fall gelöst.

»Du hast gerade selbst von Totschlag gesprochen«, erinnerte ich ihn. »Das hieße ohne Vorsatz.« Ich sollte mit dem Foto noch einmal zurück zum Polizeipräsidium, dachte ich.

»Der Tote war kein Hardcore-Rechter«, führte Andy an. »Also könnte es doch eine Auseinandersetzung mit einem der Typen um Pfannensieder gewesen sein.«

Mario Pfannensieder war jenes Bedecha-Gründungsmitglied, das am Vorabend so entschieden gegen die ›Mission Humanity‹ gehetzt hatte. Bereits davor hatte er als Radikaler gegolten, natürlich mit zahlreichen Anhängern.

»Wir drehen uns im Kreis«, stellte ich fest. »Von denen kauft keiner Bier aus einer links-alternativen Brauerei.«

Andy zuckte die Achseln, unwillig, sich dieser Logik zu beugen.

»Was haben die bei der ›Mission‹ denn über den Abend, die Demos und die Prügeleien erzählt?«, fragte ich.

»Sie waren auf der Gegendemo, klar, und es hatte sich schnell rumgesprochen, wie menschenverachtend die Bedecha-Kundgebung war. Gerade auch, was die Reaktionen auf ihre Seenotrettung anging.«

Ich nahm ein Stück Brot, wischte damit meinen Teller aus.

»Entsprechend aufgebracht waren sie. Und ja, sie haben auch kein Geheimnis draus gemacht, dass einige bei den Prügeleien mitgemischt haben.«

Ich nickte.

»Einer hatte ein unübersehbares Veilchen. Und der hat sich auch ganz fix nach hinten verdrückt, als ich reingekommen bin.« Andreas leerte sein Wasserglas. »Ansonsten habe ich noch ein paar anschauliche Schilderungen und Zitate. Die gibt’s aber nicht für eine schnöde Suppe!«

»Und wenn ich noch einen Nachtisch drauflege?«

Natürlich musste er die Originaltexte für die ›Hamburger Rundschau‹ reservieren, sonst war das der letzte Auftrag der überregionalen Zeitung gewesen. Martin hatte schon Jonas ins Scheunenhofviertel geschickt, der würde ein paar brauchbare Zitate mitbringen. Er selbst versuchte, Stellungnahmen von Bedecha zu bekommen, und Annette telefonierte die Krankenhäuser ab, um herauszufinden, ob sie mit einem Verletzten sprechen konnte. Für die morgige Ausgabe zumindest würde die Lokalredaktion genug Stoff haben.

*

Ich müsste Hauptkommissarin Franziska Stolpner sprechen, forderte ich an der Pforte des Polizeipräsidiums. Der beleibte Uniformträger sah mich skeptisch an und fragte, was ich von der Kollegin wollte.

»Ich habe einen Hinweis zu dem Todesfall an der Carolabrücke«, behauptete ich.

Ein weiterer misstrauischer Blick folgte – vielleicht hatte er mich nach der Pressekonferenz gesehen, aber er hob den Telefonhörer der internen Anlage, führte ein kurzes Gespräch und beschrieb mir dann den Weg.

Der große, helle Raum voller Technik im dritten Stock war ganz offensichtlich ein Büro für mehrere Ermittler und verschiedene Arbeitsphasen. Da gab es nicht nur Schreibtische, sondern in einer Ecke auch eine gemütlich aussehende Couch. Zum Glück war Tobias Kröger nicht da. Ihn hätte ich nur ungern bei dem Gespräch dabeigehabt.

Stattdessen saß an einem Schreibtisch ein junger Mann, den ich mit seinem Tunnelohrring und der Nickelbrille eher in der ›Mission Humanity‹ erwartet hätte als im Polizeirevier. Er nickte mir zu, ich grüßte zurück und sagte, dass ich mit der Kommissarin sprechen wollte, die an einem Stehpult am Fenster arbeitete.

Sie erkannte mich, das war ihr deutlich anzumerken, und verhielt sich sehr reserviert. Man habe ihr gesagt, ich habe einen Hinweis – ? Kühl taxierte sie mich mit klugen, grauen, weit auseinanderliegenden Augen.

»Ja.« Ich aktivierte mein Handy und zeigte ihr das Foto der Bedecha-Anhänger. »Diese beiden Männer hier sind definitiv gewaltbereit.«

Stolpner hatte das Jackett, das sie auf der Pressekonferenz getragen hatte, gegen eine bunte Strickjacke getauscht. Die nichts daran änderte, dass sie sehr kompetent wirkte und eine ruhige Autorität ausstrahlte. Nur kurz sah sie auf das Display. »Das ist während der Kundgebung aufgenommen worden. Ronnie Hölpert kam Stunden danach zu Tode.«

»Wie lange danach?«, fragte ich unschuldig.

Die Frau ließ einen nachdenklichen Blick von mir zu ihrem jungen Kollegen schweifen. »Der Pathologe meint gegen vier Uhr früh«, sagte sie dann so selbstverständlich, als habe es nicht vor weniger als zwei Stunden auf der Pressekonferenz geheißen, man könne keine weiteren Details nennen.

»Und Tatwaffe war der berühmte stumpfe Gegenstand?«, unternahm ich gleich einen Versuch, noch mehr zu erfahren.

Darauf reagierte sie mit einem feinen, ironischen Lächeln. »Der ist es meist, nicht wahr?«

»Wenn Sie es sagen.«

Franziska Stolpner machte Anstalten, sich wieder ihrem Pult zuzuwenden. Als ich meine Position veränderte, fiel mein Blick auf den jungen Mann, der amüsiert wirkte. Fast hatte ich den Eindruck, dass die Hauptkommissarin und ihr Kollege Unterstützung außerhalb der Kriminalpolizei suchten.

»Sie gehen davon aus, dass der Täter aus dem Umfeld der ›Mission Humanity‹ kommt«, brachte ich vor, wobei ich die Betonung zwischen Frage und Aussagesatz in der Schwebe hielt.

Falls ich gehofft hatte, in wirkliche Interna eingeweiht zu werden, lag ich allerdings falsch. »Was wollen Sie, Frau – «

»Bertram. Kirsten Bertram.« Ich zögerte einen Moment, entschied mich dann für die nahe liegende Antwort: »Tatsächlich will ich die beiden Männer anzeigen. Der Demonstrationsteilnehmer hat mir gestern Abend mein Handy aus der Hand geschlagen und der Ordner hat nichts gegen ihn unternommen, sondern mir noch gedroht.«

»Das ist bedauerlich.« Das klang wieder sehr distanziert.

Ich versuchte, das Alter der Kommissarin zu schätzen. Auf den ersten Blick irritierten die kurzen grauen Haare, eigentlich aber machten sie sie nicht älter, sondern passten zu ihren Augen und der sportlichen Figur. Anfang 50, tippte ich.

»Anzeige können Sie beim Diensthabenden im ersten Stock erstatten.«

War das jetzt ein Rauswurf? In der Hoffnung auf eine Inspiration blickte ich auf die Wand seitlich von ihr. Das helle Milchglas ließ sich vermutlich von hinten beleuchten; es hing voll großformatiger Fotografien der vergangenen Nacht.

Das waren die Szenen, von denen auch Andreas mir bereits ein paar Aufnahmen gezeigt hatte. Bilder, wie ich sie nur aus Nachrichten über Los Angeles oder Entwicklungsländer kannte. Brennende Mülltonnen, Wasserwerfer der Polizei, viele, viele prügelnde Menschen. So etwas vor den heimeligen Kulissen der barocken Dresdner Altstadt zu sehen, war verstörend.

Diejenigen im sogenannten Schwarzen Block waren maskiert, wie man das seit Jahren von den gewalttätigen Aktionen dieser Linksradikalen kannte. Die Rechten sahen fast noch furchteinflößender aus, denn sie trugen Bomberjacken mit Runen-Aufschriften. Auch von ihnen hatten etliche Sturmmasken übers Gesicht gezogen.

Ich war an die Fotowand getreten, ohne dass Franziska Stolpner versucht hätte, mich daran zu hindern. Die meisten der Bilder waren am Terrassenufer aufgenommen worden sowie oberhalb dessen in der kleinen Grünanlage vor dem Albertinum. Ganz in der Nähe der Carolabrücke, wo Ronnie Hölpert erschlagen worden war.

Ich musste zurück in die Redaktion. Hier erreichte ich nichts mehr und sowohl Martin als auch Marlen, meine nette Feuilleton-Chefin, würden schon wie auf Kohlen sitzen. Schließlich gab es in beiden Redaktionen mehr als genug zu tun.

Plötzlich sah ich den jungen Ordner vom Vorabend auf einem der Fotos. Die gelbe Leuchtweste hatte er abgelegt; das Gesicht erkannte ich trotz einer tief in die Stirn gezogenen schwarzen Wollmütze und obwohl es auf dem Bild wutverzerrt war. Er hatte den rechten Arm zum Hitlergruß erhoben.

»Vielleicht wollen Sie mein Foto ja doch«, bot ich der Kommissarin an. »Es dürfte helfen, diesen Neonazi hier ausfindig zu machen und wegen des Zeigens verfassungsfeindlicher Gesten anzuzeigen, wenn Sie wissen, dass er von Bedecha als Ordner angeheuert wurde.«

3. Kapitel

»Wir sind doch sowieso nur Personal!« Der schmächtige Mann mit dem schütteren, blonden Haar hatte Probleme, die Worte voneinander zu trennen. »Ich sag nur: Personalausweis.« Der Ausdruck war mindestens eine Silbe zu lang für ihn. Seine Zunge stolperte bei dem »aus«.

Seine Kumpel an dem langen Tisch im ›Prohliser Krug‹ mitten im Plattenbauviertel stimmten ihm zu. Der Grad ihrer Betrunkenheit war unterschiedlich, die krude Logik gleich. »Genau. Merkels Personal sind wir«, befand ein Älterer.

»Die Merkel ist doch selbst eine Marionette des Systems«, brachte ein Dritter ein. »Was hat sie heute Nachmittag gesagt? Dass sie vollstes Vertrauen in Polizei und Staatsanwaltschaft hat, das Verbrechen aufzuklären.« Seine Imitation von Merkels Tonfall war durchaus gelungen. »Anstatt dass die Politik mal was tut.«

Ich sah Andy an, dass er kurz davor war, den Männertrupp über Gewaltenteilung und demokratische Strukturen zu belehren. Er hatte die Kneipe als Treff für Bedecha-Anhänger ausgemacht und wollte für seinen Hintergrundartikel ein bisschen Atmosphäre schnuppern, obwohl ihm mittlerweile der fehlende Schlaf der vergangenen Nacht deutlich anzumerken war.

Da auch Martin für die folgenden Ausgaben noch Texte über die unterschiedlichen Gruppierungen in Dresden brauchte, hatte ich mich angeschlossen. Der erste Eindruck von Kneipe und Männerrunde war eher spießig als radikal. An den Wänden des Gastraums hing noch der Nikotinschmier vergangener Zeiten, die Männer hätten an jedem beliebigen Stammtisch sitzen können.

»Merkel muss weg!«, verkündete ein stark Betrunkener. »Die hat doch nie was für uns gemacht.«

Andreas seufzte laut auf, woraufhin der Stimmenimitator misstrauisch zu uns hinüberschaute. Außer den sieben Männern und uns war der ›Krug‹ leer.

»Passt Ihnen wohl nicht, was wir hier sagen, was?« Das klang nun allerdings mindestens so bedrohlich wie die Ordner bei der Kundgebung.

Andy gähnte. »Ist doch ein freies Land. Da kann jeder sagen, was er will.«

»Das meinst aber auch nur du!« Der Betrunkene verband die Worte so miteinander, dass er kaum zu verstehen war. Wie alle anderen hatte er dennoch bei dem vierschrötigen Wirt ein weiteres Bier bestellt, das der nun vor ihn hinstellte.

»Wenn ich jetzt hier sage, dass ich Merkel ans Leder will, komme ich doch gleich in den Knast«, meinte der Personalausweis-Stratege. »Ist nicht anders als bei Honecker.«

»Oder bei Hitler.« Das kam von einem Jungspund, den ich erst jetzt wahrnahm. Sein Kapuzenshirt zeigte einen Totenkopf samt Runenaufschrift, auf den sehnigen Hals war eine geballte Faust tätowiert. Der war kein Durchschnitt-Stammtisch-Säufer.

Ich beschloss, ihn zu ignorieren. »Sie haben es gerade gesagt«, wandte ich mich an den Schmächtigen, der mich nur verständnislos anstarrte. »Dass sie Merkel ans Leder wollen«, half ich ihm auf die Sprünge. »Und: Wo bleibt die Polizei?«

»Untersteh dich, die Bullen zu rufen, du, du …«, lautete seine Reaktion.

»Lass mal gut sein!« Der Ältere, der wohl der Wortführer der Gruppe war, wedelte mit einer hageren Hand in Richtung seines Kumpels. »Wer denkt denn an uns?«, wollte er von mir wissen. »Diese Kanaken kriegen alles und wir?«

»Waren Sie gestern auf der Bedecha-Kundgebung?«, fragte Andy zurück, signalisierte gleichzeitig dem Wirt, dass er uns ebenfalls noch zwei Bier bringen sollte.

»Und wenn? Ist das neuerdings verboten?« Der Typ, der Probleme mit dem deutschen Ausweispapier hatte, war schlicht paranoid.

»Nach dem Bier solltet ihr mal besser gehen«, befand der Wirt, indem er unsere Gläser hinstellte.

»Warum?«, wollte Andreas wissen, erhielt jedoch keine Antwort. Er hob sein Glas und trank einen großen Schluck.

»Genau! Was wollt ihr überhaupt hier? Ich hab euch hier noch nie gesehen!« Die Stimme des Kapuzenpulli-Trägers überschlug sich.

»Ich tippe auf Lügenpresse.« Das war wieder der Ältere. Mit seinem rechten Zeigefinger deutete er in unsere Richtung, sprach jedoch zu seinen Kumpeln. »Die schnüffeln auch jetzt noch bei Bedecha rum, wo linke Schmarotzer einen umgebracht haben.«

Wir sagten nichts dazu. Der tätowierte Jugendliche sprang so abrupt auf, dass sein Stuhl umkippte. »Was jetzt? He! Seid ihr von der verdammten Lügenpresse?«

»Und wenn?« Andy saß noch immer ganz locker da, die Beine in den Raum gestreckt.

»Dann seid ihr hier nicht erwünscht!« Die sonore Stimme des Wirts ließ keinen Zweifel daran, dass er sein Hausrecht ausüben wollte.

»Quatsch.« Erfreut registrierte ich meine feste Stimme. »Wir haben gehört, dass man sich hier noch Wohnungen leisten kann, und wollten uns mal umgucken. In der Stadt kann man ja als Normalverdiener nicht mehr leben.«

Ob sie das schluckten? Wir waren beide unauffällig gekleidet, wobei Andys Schlabber-Pulli ebenso wie meine Clarke-Boots vielleicht typischer für Neustadt-Bewohner waren als für das Plattenbauviertel. Ich trug meinen Ehering, einen schlichten Weißgoldreif, Andy seinen wie meist nicht.

Andererseits war der Anstieg der Mieten in allen begehrten Wohnvierteln Realität, sodass es schon etliche Menschen nach Prohlis verschlagen hatte, die lieber woanders gelebt hätten. Der Ältere taxierte uns von oben bis unten.

»Aber wenn wir hier so empfangen werden, dann war das jawohl nichts!« Andreas zog sein Portemonnaie aus der Hosentasche und bedeutete dem Wirt, dass er zahlen wollte.

»Nu mal halblang!«, vollzog der Wortführer einen seltsamen Stimmungswandel. »Hier ist jeder willkommen, der sich an die Regeln hält.«

»Und die wären?«, fragte ich unschuldig nach. Vielleicht langweilte er sich einfach mit seinen Kumpels, die vermutlich jeden Abend die gleichen Sprüche austauschten, und erhoffte sich etwas Abwechslung, wenn wir noch blieben.

»Recht und Gesetz«, lallte der Kapuzenpulli-Mann.

»Seit wann muss man Selbstverständlichkeiten betonen?«

»Anscheinend ja schon, wenn Ausländer ungestraft deutsche Frauen vergewaltigen können«, brachte unser Hauptansprechpartner vor.

Mir lag auf der Zunge, dass das wohl das alleinige Recht deutscher Männer, gerne Ehemänner, sein sollte, aber ich riss mich zusammen. Andy wies darauf hin, dass sämtliche Taten bestraft würden, und fragte in die entrüstet-prustende Reaktion hinein, ob die Männer den getöteten Ronnie Hölpert gekannt hätten.

Wieder trafen uns misstrauische Blicke, wieder reagierte der Älteste zuerst: »War ein guter Mann, ein ehrlicher Mann.«

»Sei'n wir doch mal ehrlich«, lallte der Besoffene. »Lieb und nett war er, der Ronnie, aber ein Weichei.«

»Wie unser Heinz hier ja auch.« Der Schmächtige fing unvermutet an zu lachen.

Der Chef der Truppe, der also Heinz hieß, reagierte mit einer Grimasse. »Genau. Ronnie Hölpert hat nie jemandem was zuleide getan, und dann kommen so ein paar Chaoten und machen ihn alle. Und trotzdem geht es wieder bloß darum, wie schlimm Bedecha angeblich ist.«

*

»So ein Unschuldslamm kann der Hölpert kaum gewesen sein, wenn er bis vier Uhr in der Altstadt war«, sagte ich, als wir in der fast leeren Straßenbahn Linie 9 gen Westen zurückzuckelten. »Was soll er denn so lange dort gemacht haben, wenn er nicht bei den Ausschreitungen dabei war?«

Als Publikum hatten die Männer uns noch eine knappe halbe Stunde und ein weiteres Bier lang geduldet. Sie überboten sich darin, was für ein aufrechter Bürger der Tote gewesen sei, ein fürsorglicher Vater, ehrlich besorgt um die Zukunft Deutschland. An den Prügeleien im Nachgang der Kundgebung sei er bestimmt nicht beteiligt gewesen. Oder die Linken hätten ihn extrem provoziert.

Wir hatten uns mit Kommentaren zurückgehalten und so noch erfahren, dass der Mann auch in dem Plattenbauviertel gelebt und ab und zu mit den Männern ein Bier getrunken hatte.

»Da hast du einen echten Glückstreffer gelandet mit der Kneipe!«, bescheinigte ich Andy.

»Das war kein Glück, sondern klassische Recherche«, hielt er mir vor. »Die harte Arbeit unterbezahlter Freiberufler.«

»Von der nun die angestellten Kollegen profitieren«, ergänzte ich ungerührt. »Künstlerpech!«

»Das kostet dich mindestens noch einmal ein Mittagessen«, verlangte er grinsend, gähnte gleich danach.

»Deal.«

Die Straßenbahn fuhr an dem in Dunkelheit getauchten Zoogelände entlang.

»Es wäre tatsächlich interessant zu erfahren, ob Hölpert irgendwelche Blutergüsse oder Ähnliches hatte, woraus man schließen kann, dass er an den Prügeleien beteiligt war«, kam ich auf den Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurück.

»Das Obduktionsergebnis«, überlegte Andy laut.

»Genau. Morgen. Jetzt gibt's erst einmal einen Absacker im Scheunenhofviertel – wenn du noch kannst.« Ich wusste genau, dass er das nicht auf sich sitzen lassen würde.

*

Der ›Goldene Pfeil‹ war lange Jahre eine klassische Eckkneipe gewesen. An der Einmündung der Rudolf- in die Lößnitzstraße gelegen, hatte er auch dann noch als Treff für die alteingesessenen Bewohner des Viertels Bestand, als mehr und mehr junge Leute die Gegend bevölkerten. Es gab günstige Mahlzeiten wie Sülze mit Bratkartoffeln, und buchstäblich bis zum Abwinken frisch gezapfte Biere. Irgendwann aber rentierte sich der Betrieb wohl doch nicht mehr und die Räumlichkeiten standen leer, bis ein paar junge Leute sich daran wagten, Farbe auf die nikotinbeschichteten Wände brachten und ein neues Schild aufhängten, die Wirtschaft ›Wulbert's‹ nannten.

Seitdem waren wir noch nicht wieder dort gewesen und registrierten nun, dass die gewandelte Kneipe angenommen wurde. Trotz der späten Stunde mitten in der Woche saßen etliche Gäste in dem großen Gastraum verteilt; ein Zimmer, das sich hinter prächtigen, hohen Flügeltüren verbarg, war Rauchern vorbehalten. Die drei, die dort an einem Tisch qualmten, reichten, um uns reflexartig zurückweichen zu lassen.

Nach den drei Bieren in Prohlis wollte ich keinen Alkohol mehr trinken und bestellte bei der jungen Kellnerin einen Johannisbeersaft.