Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

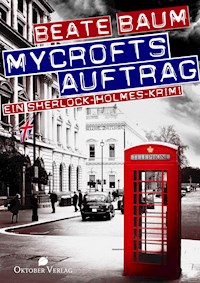

- Herausgeber: Oktober Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Drei Jahre hatte John Watson gedacht, Sherlock Holmes wäre tot. Als er ihn wiedertrifft, verhält der Detektiv sich äußerst seltsam. Sind die Drogen Schuld? Bei einem Überraschungsbesuch in der Baker Street jedenfalls trifft John den Freund komplett zugedröhnt an. Gibt es einen Zusammenhang mit dem brisanten Auftrag von Sherlocks Bruder Mycroft? Und was ist mit der attraktiven BBC-Reporterin Deborah Bellamy? Einmal mehr stellt der geniale Detektiv in diesem Fall voll schneller Wendungen selbst ein Geheimnis dar. Der Kriminalroman verbeugt sich vor Sir Arthur Conan Doyle und spielt im London der Gegenwart.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 266

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Baum

Mycrofts Auftrag

Beate Baum

Mycrofts Auftrag

Ein Sherlock-Holmes-Roman

© 2017 Oktober Verlag, Roland Tauber

Am Hawerkamp 31, 48155 Münster

www.oktoberverlag.de

Alle Rechte vorbehalten

Satz und Umschlag: Tom van Endert

Umschlagfoto: Christina Holm unter Verwendung eines Fotos von Beate Baum

ISBN eBook: 978-3-946938-39-2

eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net

1. Kapitel

Den hageren Mann mit dem seltsamen Hut, der Pelerine und der Pfeife hatte er vermisst! Absichtlich hatte John den Hauptausgang des U-Bahnhofs gewählt, obwohl der seitliche ihn schneller zu seinem Ziel geführt hätte. Aber er wollte einen Blick auf die geschäftige Marylebone Road werfen – und auf dieses Denkmal.

Um das ausladende Gebäude herum ging es rechts in die Baker Street hinein; bis zur Nummer 221 B waren es nur gut 100 Meter. Wie oft war er früher dieses Stück gelaufen! Immer dann, wenn er allein unterwegs war, auf dem Weg zu einem Vertretungsjob in einer Klinik oder Arztpraxis, einem Einkauf im Supermarkt, einer Verabredung. Mit Sherlock war das Verkehrsmittel der Wahl nahezu immer das Taxi gewesen. Sherlock war zu ungeduldig für die gute alte Tube. Eine Anzeige wie »Metropolitan Linie 5 Minuten« konnte ihn in den Wahnsinn treiben, auch wenn er bei logischer Überlegung häufig zugeben musste, dass es schneller gegangen wäre, als sich mit einem Taxi in den Londoner Stau zu begeben. Auch der genialste Detektiv aller Zeiten war eben kein durch und durch rationales Wesen.

Seit dem unverhofften Wiederauftauchen des Freundes vor drei Wochen war John erst einmal wieder in der Wohnung gewesen. Nach wie vor tat er sich schwer mit der Art und Weise, wie Sherlock in sein Gespräch mit dem Church-Street-Buchhändler hineingeplatzt war: überzeugt, dass John ihm um den Hals fallen würde vor Freude – nein, das doch eher nicht, Sherlock Holmes mochte keine Berührungen und in den zwei Jahren ihres Zusammenlebens hatte es niemals so etwas wie eine Umarmung gegeben – und ihm das Vortäuschen seines Todes auf der Stelle vergeben würde. Als wenn er die drei Jahre Trauer einfach vergessen könnte, vor allem aber es akzeptieren, dass Sherlock andere Menschen eingeweiht hatte, ihm jedoch in all diesen Tagen, Wochen und Monaten kein einziges Zeichen hatte zukommen lassen, dass er noch unter den Lebenden weilte. Keinen noch so winzigen Hinweis.

Wieder fühlte John die Wut in sich aufsteigen, als er den bronzenen Türklopfer betätigte. Es war spät, bereits kurz vor elf, nach dem hellen Sommertag war die Dunkelheit hereingebrochen, und die kleine, zierliche Mrs Hudson kam in einem Bademantel an die Tür.

»John!« Der misstrauische Ausdruck verschwand aus dem Gesicht der Hausbesitzerin, sobald sie ihn erkannte. »Das ist ja eine nette Überraschung. Sind Sie mit Sherlock verabredet? Ich hätte gedacht, er schläft schon, ich habe seit einiger Zeit keine Geräusche von oben gehört.«

»Nein, wir …«, er räusperte sich. »Das ist wirklich so etwas wie ein Überraschungsbesuch. Mary, also meine Verlobte, wurde von einer Freundin angerufen, der es schlecht geht, und da dachte ich …« Es war eine blöde Idee gewesen. Nun tat auch er so, als könnte er nach all der Zeit einfach wieder in das alte Leben eintauchen.

»Da dachten Sie, Sie könnten auch einen Freund besuchen. Natürlich!« Die alte Dame öffnete die Haustür noch ein Stück weiter. »Kommen Sie.«

John war froh, dass sie ihm die Erklärung ersparte, wie absurd lange die Fahrt von Hounslow, wo er seit einigen Monaten mit Mary lebte, bis in die Innenstadt dauerte. Es war schön gewesen, hier in Marylebone zu wohnen, dachte er, während er die steile Treppe hochstieg. Mittendrin in der pulsierenden Stadt.

In dem großen Wohnraum, den man direkt vom Hausflur aus betrat, war kein Licht eingeschaltet. Vermutlich hatte Mrs Hudson recht und Sherlock schlief bereits. Bei ihm wusste man nie, in welchem Rhythmus er gerade lebte. Als sie zusammenwohnten, war er manchmal schon vor den Zehn-Uhr-Nachrichten zu Bett gegangen, dann wieder erst im Morgengrauen. Wie auch immer, John würde nicht an seine Schlafzimmertür klopfen. Wenn Sherlock nicht hier oder in der angrenzenden Küche war, würde er sich wieder auf den Rückweg in den Vorort begeben.

Erst als seine Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, sah er, dass der Detektiv in seinem gewohnten Sessel saß. Nein, hing. Die langen, dünnen Beine in Pyjamahosen ausgestreckt, der Oberkörper verdreht auf der Seitenlehne liegend, der Kopf vornübergesackt, sodass nur die dunklen Haare zu sehen waren. Der linke Ärmel seines burgunderroten Hausmantels war hochgeschoben und in der Armbeuge steckte eine Spritze.

Mit zwei großen Schritten erreichte John den Sessel. »Sherlock!« Vorsichtig zog er die Nadel aus der Vene, registrierte trotz des schwachen Lichts die vielen Einstichstellen, hob den Kopf des Freundes an.

Der gab ein Geräusch von sich und öffnete die Augen einen Spalt weit. »John?«, murmelte er.

Er war bei Bewusstsein. John schaltete in den Arzt-Modus. Zwei Jahre hatte er in der Notaufnahme gearbeitet, er wusste, was zu tun war. Der Puls war sehr schwach, aber tastbar. Die Augen reagierten auf das Licht, das er mit Hilfe der Standleuchte in der Ecke in sie hineinfallen ließ, wenn auch die Pupillen kaum sichtbar waren.

Es war nicht lebensbedrohlich, sie brauchten keinen Krankenwagen, aber professionelle Unterstützung.

»Hoch mir dir.« Ohne einen Gedanken an Kleidung oder Schuhe zu verschwenden, schleifte er den jüngeren Mann aus der Wohnung und an der erschrocken im Flur auftauchenden Mrs Hudson vorbei auf die Straße.

*

»Wo sind wir?« Erst in der Pathologie des St Bartholomew’s Hospitals schien Sherlock seine Umwelt wieder wahrzunehmen.

»Da, wo Sie eines Tages als Leiche auf meinem Tisch liegen werden, wenn Sie so weitermachen«, sagte Ethel Schafter, deren deutscher Akzent in der Erregung stärker zu hören war als sonst. »Hier!« Mit einer brüsken Bewegung hielt sie Sherlock einen Plastikbecher hin. »Urinprobe.«

Der erste heftige Rausch war vorbei und John konnte förmlich sehen, wie Sherlocks gewohntes Selbstbewusstsein zurückkehrte, als er sich mit einem noch etwas gezwungen charmanten Lächeln an ihn wandte. »Das ist nicht euer Ernst, oder? Ich leide unter Schlafstörungen, deswegen die Selbstmedikation.«

John verkniff sich eine Bemerkung. Er würde dem Freund jetzt keinen Vortrag halten; nichts davon würde bei ihm ankommen. »Keine Diskussion«, sagte er und deutete auf den Becher. Er war froh, dass die attraktive Kollegin in der Abgeschiedenheit der Pathologie die Untersuchung vornahm. Im Charing Cross Hospital, wo er arbeitete, hätte sein Auftauchen mit Sherlock Holmes in diesem Zustand bestimmt für Aufsehen gesorgt.

Sherlock seufzte pathetisch auf, nahm Ethel das Gefäß ab und verschwand in Richtung WC. Nach einem kurzen Moment folgte John ihm. Wenngleich es äußerst unwahrscheinlich war, dass Sherlock eine Möglichkeit fand, in der Pathologie-Toilette des Barts seinen Urin auszutauschen oder zu verändern, wollte er lieber auf Nummer sicher gehen.

Sherlocks ironisches Grinsen, als er ihn bemerkte, zeigte, dass er seine Gedankengänge nachvollzogen hatte.

»Und der Ausbau des Dachstuhls gestaltet sich also schwieriger als erwartet?«, fragte er in lockerem Plauderton, während Ethel die Urinprobe einem ersten Test unterzog.

»Das Spiel spielen wir jetzt nicht!«, gab John zurück, auch wenn er gern gewusst hätte, woher diese Schlussfolgerung kam. Er war sich sicher, dass auch Mary Sherlock nichts von ihren Plänen erzählt hatte, das winzige Reihenhaus auszubauen.

»Gut, womit wollen wir uns dann die Zeit vertreiben?« Der Freund lehnte an einer der Arbeitsflächen, einen bloßen Fuß an der Wade des anderen Beins hochgezogen.

Auf den Fliesen war es zu kalt, dachte John. Laut sagte er: »Also das ist es wieder, die Langeweile? Verdammt, warum hast du mich nicht angerufen?« Er wusste, dass sich der Detektiv früher in Phasen ohne interessante Fälle durch Drogen abgelenkt hatte. Er hatte damit aufgehört, als sie zusammenwohnten und er sich die spannendsten Verbrechen zur Aufklärung aussuchen konnte.

Mit einer mühelosen Bewegung, als sei er wieder völlig hergestellt, drückte Sherlock sich auf die Arbeitsplatte hoch, saß dort mit baumelnden Beinen. »Nicht die Langeweile. Schlafstörungen, das habe ich doch gerade gesagt. Heroin ist nun einmal das beste Schlafmittel, das es gibt, das wird dir jeder Pharmazeut bestätigen.«

Nicht darauf eingehen, hielt John sich zurück. Er will dich provozieren. Dich und Ettie. Die Pathologin, die mit dem Schnelltest fertig war, schaffte es ebenfalls, mit kalter Ruhe zu reagieren, obwohl John ihr ansah, dass sie Sherlock am liebsten geohrfeigt hätte: »Reines Heroin vielleicht. Aber diese Cocktails, die Sie auf der Straße kriegen, ganz bestimmt nicht.«

Touché, dachte John, als Ethel sich an ihn wandte: »Vorwiegend Ketamin. Das war ohne aufwändigere Verfahren herauszufiltern.«

John nickte. Genau das hatte er von der Kollegin wissen wollen: Welche Drogen noch im Körper des Freundes zirkulierten. »Können Sie ein Bett hier auf der Entgiftungsstation bekommen?«

Sie hatten es geschafft, Sherlock Holmes aus der Fassung zu bringen. Er gab nur ein empörtes Geräusch von sich, während Ethel schon auf der entsprechenden Station anrief und um einen Gefallen bat.

*

Er war todmüde. Die Digitaluhr in Sherlocks Schlafzimmer zeigte 01.59 Uhr. Bereits im Taxi zurück in die Baker Street hatte John Mary angerufen und ihr erklärt, dass er in dieser Nacht nicht nach Hause kommen würde. Sie hatte voller Verständnis und Liebe reagiert, besorgt um Sherlock und um ihn. Manchmal fragte er sich wirklich, wie er es geschafft hatte, diese wunderbare Frau zu finden und womit er sie verdiente.

Aber er konnte noch nicht schlafen gehen. Die Kollegen im Barts würden Sherlock nicht länger als eine Nacht dort behalten. Er war eigentlich nicht zugedröhnt genug für die Entgiftungsstation und Suizidgefahr schien nicht gegeben. Wenn überhaupt, dann Gefahr für andere. John verzog den Mund zu einem bitteren Grinsen. Wie ein sprungbereiter Tiger hatte Sherlock vor ihm gestanden, als er ihn zu der Station führen wollte. John hatte ihm angesehen, welche Selbstbeherrschung es ihn kostete, ihn nicht körperlich anzugreifen. Die Wirkung des Heroin-Anteils an dem Drogen-Cocktail war verpufft und damit setzte bereits ein Entzugszustand ein. Die Folge: erhöhte Aggressionsbereitschaft. John hatte der diensthabenden Schwester versichert, vor dem Schichtwechsel um sieben Uhr wieder dort zu sein und den Patienten, dessen Namen nach Möglichkeit niemand erfahren sollte, mitzunehmen. Also musste er jetzt die Wohnung durchsuchen.

Bereits der erste Griff in die Sockenschublade ließ ihn frustriert aufseufzen. Vielleicht sollte er doch besser schnell noch ein Telefonat führen.

»John. Was ist mit Sherlock?« Trotz der späten – oder frühen – Stunde klang Mycroft Holmes wie immer: komplett ruhig, beherrscht und wissend.

Tief im Inneren war John auf Sherlocks Bruder fast noch wütender als auf seinen Freund selbst, weil er die ganze Zeit eingeweiht gewesen war und Sherlock unterstützt hatte. Aber seine eigenen Gefühle musste er nun hintenan stellen. Er gab dem älteren Holmes einen kurzen Bericht über Sherlocks Verfassung.

»Vielen Dank für die Benachrichtigung«, lautete die Reaktion. »Ich schlage vor, wir treffen uns um kurz vor sieben im St Bartholomew’s. Ich bringe eine Liste von in Frage kommenden Einrichtungen mit. Ich würde es dann Ihnen als Arzt überlassen, eine auszuwählen. Dieses Mal.«

Bevor John noch etwas entgegnen konnte, hatte Mycroft Holmes das Gespräch beendet.

»Dieses Mal«, schwirrte es in Johns Kopf herum, während er sich zugleich aufregte, wie der nächste Angehörige so ruhig bleiben konnte bei solch einer Nachricht.

Um kurz vor drei, nachdem er in etwa den Wochenvorrat eines hochgradig süchtigen Junkies in der Wohnung geborgen hatte – wobei Sherlock sich nicht einmal große Mühe mit den Verstecken gegeben hatte –, stellte er den Wecker auf sechs Uhr, zog sich aus und kroch in Sherlocks Bett. Er war zu erschlagen, es noch in sein ehemaliges Zimmer zu schaffen und dort das Bett zu beziehen.

*

Trotz der frühen Stunde und obwohl auch er nicht viel Schlaf bekommen haben konnte, sah Mycroft Holmes aus wie immer: Jedes einzelne der dünnen, kurzgeschnittenen Haare lag perfekt an seinem Platz, das rundliche Kinn war makellos rasiert und an dem maßgeschneiderten dreiteiligen Nadelstreifenanzug gab es keine falsch sitzende Falte, auf den handgenähten Lederschuhen kein Staubkorn. Eine Hand ruhte auf dem Griff des Stockschirms, ohne den er – selbst an einem strahlenden Sommertag – nicht das Haus verließ.

Er stand im Flur und überreichte John, der verschlafen heranstolperte, zwei bedruckte DIN-A4-Seiten, schaute dann fragend zur Zimmertür. John nickte und räusperte sich kurz; Mycroft hob seinen Schirm an, klopfte damit gegen das Holz und öffnete die Tür.

Zum Glück lagen in dem Raum, der Platz für acht Betten bot, nur zwei weitere Männer. Hinter den jeweiligen Vorhängen konnte man leise, gequälte Geräusche erahnen.

Die Luft war stickig, der Geruch eine unappetitliche Mischung aus kaltem Rauch, Desinfektionsmitteln, Schweiß und anderen Körperflüssigkeiten.

Der Vorhang an Sherlocks Bett war zurückgezogen und seine grauen Augen funkelten ihnen aus dem bleichen Gesicht mit den mehr denn je hervorstehenden Wangenknochen entgegen. Er war hellwach und wirkte äußerst aufgebracht. Auf dem Nachttisch sah John ein Tablett mit einem unberührten Frühstück. Unbehaglich warf er einen Blick auf die Blätter in seiner Hand. Es schien sich um Kurzbeschreibungen exklusiver Privatkliniken zu handeln.

»Reicht es nicht, dass du mich nötigst, die Nacht hier zu verbringen?«, fuhr Sherlock ihn mit schneidender Stimme an. »Musst du auch noch meinen Bruder anschleppen?«

»Guten Morgen, Sherlock«, schaltete Mycroft sich ein und wieder einmal fragte sich John, wie der Mann es schaffte, seine Stimme gleichzeitig aufrichtig freundlich und komplett herablassend klingen zu lassen. »Ja, ich denke, das musste er. Immerhin habe ich ein wenig Erfahrung mit deinen Drogen-Eskapaden.«

»Drogen-Eskapaden! Wer von uns ist jetzt theatralisch?«, schnappte Sherlock zurück. »Ich habe kein Drogen-Problem. Ich behandele meine Schlafbeschwerden.«

»Mit deiner ganz eigenen Therapie, die du aus Afghanistan mitgebracht hast, ich weiß«, entgegnete Mycroft.

Sherlock biss sich auf die Unterlippe.

»Ich habe mir das seit deiner Rückkehr angeschaut, aber anscheinend hast du es nicht im Griff, Bruderherz. Also scheint doch wieder eine Intervention angeraten.«

Während Sherlock Mycroft stumm und finster anstarrte, stellte John fest, dass sein Freund unter keinen schlimmen Entzugserscheinungen litt. Die Pupillen waren vergrößert, das war eine normale Reaktion des Körpers auf das ausbleibende Gift, und auf der Stirn glänzte ein leichter Schweißfilm. Er schien jedoch nicht zu frieren und auch die Hände zitterten nicht.

Aber da war dieser riesige Drogenvorrat, den er gefunden hatte. Wieder einmal räusperte er sich, um etwas zu sagen, Mycroft kam ihm jedoch zuvor.

»Ich überlasse das dieses Mal John, Sherlock. Er wird die Einrichtung auswählen, in die du dich unverzüglich begeben wirst. Ich erwarte vollständige Kooperation von deiner Seite, ist das klar?«

»Sonst?«, zischte der Jüngere. »Ich bin keine 15 mehr, du kannst mir nicht mehr drohen. Außerdem soll ich für dich einen Fall aufklären, erinnere dich.«

Mycroft wandte sich bereits zum Gehen. »Davon, mein lieber Bruder, bist du selbstverständlich auf der Stelle entbunden. In der Angelegenheit kann ich es nun wahrhaftig nicht brauchen, dass du benebelt oder mit den Gedanken bei dem nächsten Schuss, den du brauchst, durch die Gegend stolperst. Von Detective Inspector Lestrade wirst du auch keine Fälle bekommen, solange du nicht wieder längere Zeit anhaltend clean bist.«

Er nickte John zu. »Tun Sie, was Sie für richtig halten. Sämtliche Rechnungen gehen natürlich an mich.«

Während er den Raum verließ, dachte John, dass der Entzug jeglicher Fälle als Drohung, als erzieherische Maßnahme, vermutlich wirkungsvoller war als alles andere. Gleichzeitig packte ihn die nackte Angst: Es gab keinen Weg, den Freund zur Rehabilitation zu zwingen, und ein Sherlock Holmes ohne Arbeit, ohne zu lösende Fälle, würde vollkommen hemmungslos Drogen konsumieren.

2. Kapitel

»Ich wollte dich bei diesem Fall dabeihaben«, begann Sherlock, kaum dass die Tür hinter seinem Bruder ins Schloss gefallen war, als wäre das im Augenblick wichtig. »Aber du warst so verletzt bei meinem Auftauchen, dass ich dachte, du bist nicht scharf darauf, wieder mit mir zusammenzuarbeiten.«

Das durfte doch nicht wahr sein, dachte John. Sherlock hatte sich Gedanken über seine Gefühle gemacht, die einzige Konsequenz für ihn war jedoch gewesen, den aktuellen Fall allein zu lösen. Was aber auch wieder keinen rechten Sinn ergab, denn niemand wusste besser als Sherlock, wie sehr er die aufregenden und gefährlichen gemeinsamen Einsätze geliebt hatte. Und niemand sollte besser wissen, wie er sie vermisste.

Dennoch reagierte er nicht darauf. Hier und jetzt ging es nicht um ihn. »Also in Afghanistan bist du heroinsüchtig geworden?«, fragte er stattdessen so sachlich wie möglich zurück.

»Ich bin nicht heroinsüchtig.« Sherlock legte Gewicht auf jede einzelne Silbe, schaute dann zu der Tür, die wieder geöffnet worden war.

»Dr. Watson, der Schichtwechsel steht an.« Unschlüssig verstummte die Krankenschwester.

John nickte. »Natürlich, vielen Dank noch einmal. Ich gehe davon aus, dass es keine besonderen Vorkommnisse in der Nacht gab?«

Die junge, hübsche Frau schüttelte den Kopf, schien dann zu realisieren, dass die Antwort nicht eindeutig war und murmelte etwas, das alles in Ordnung gewesen sei.

»Bitte sagen Sie ihm, dass ich nicht um eine Spritze gefleht und mich in Qualen hier herumgewälzt habe«, verlangte Sherlock.

John reichte ihm die Tasche, die er für den Freund gepackt hatte. »Mach dich fertig, damit wir den anonymen Patienten entlassen können.«

*

»Wenn du solche Schlafprobleme hast, bekommst du keinen Kaffee«, bestimmte John, als sie den kleinen Selbstbedienungs-Imbiss in einer Seitenstraße hinter dem Krankenhaus betraten. »Und du wirst etwas essen.«

»Nicht dein Ernst«, gab Sherlock mit Blick auf die beschlagene Theke mit der wenig appetitlich wirkenden Auslage zurück. In dem dunklen Hemd zur Anzughose sah er zwar immer noch sehr bleich aus, wirkte aber fast wie immer.

Obwohl John lachen musste, entgegnete er: »Mein voller Ernst.« Leise, damit der Pakistani hinter der Theke ihn nicht hören konnte, fuhr er fort: »Nimm ein abgepacktes Sandwich, das wird schon in Ordnung sein«, wartete keine Antwort ab, sondern fragte den Mann, ob er Kräutertee habe.

Sherlocks Protesten zum Trotz holte er für ihn einen Becher Kamillentee und ein Truthahnsandwich, für sich selbst nur einen schwarzen Kaffee.

»Fünf Pfund«, sagte sein Freund, als sie sich an einen der schmierigen Resopaltische setzten.

»Was, fünf Pfund?«

»Fünf Pfund hast du zugelegt.«

»Höchstens drei.«

Sherlock musterte ihn noch einmal eingehend und schüttelte den Kopf.

Johns Eitelkeit war gekränkt, etwas anderes war ihm jedoch wichtiger: »Damit das klar ist: Wenn ich dich nicht in eine der Kliniken bringe, gelten dennoch knallharte Regeln. Keinerlei Drogen, nichts, was eine Kindergärtnerin nicht auch ihren Schützlingen geben würde.«

Sherlock seufzte übertrieben. »Ich bin mir nicht sicher, ob das auf dieses Sandwich zutrifft.«

John grinste, ging jedoch nicht darauf ein. »Das ist ein anderes Stichwort: Mindestens eine vernünftige Mahlzeit pro Tag. Du könntest die fünf oder wenigstens die drei Pfund gebrauchen, die ich jetzt mehr auf den Rippen habe.« Bevor Sherlock, der sein Sandwich bereits wieder auf den angeschlagenen Teller gelegt hatte, etwas sagen konnte, fuhr er fort: »Dir ist schon klar, dass die Schlafstörungen mit dem Entzug erst mal noch schlimmer werden?« Er trank einen Schluck von dem Kaffee, der nicht annähernd stark genug war, um die Müdigkeit zu vertreiben.

»Es ist kein Entzug!«

»Natürlich ist es einer. Stell dich nicht dumm, das steht dir nicht! Dein Körper reagiert auf das fehlende Gift, ob du dich nun in Zuckungen auf dem Boden wälzt oder es schaffst, hier entspannt zu sitzen. Und erzähl mir nicht, dass ein Teil von dir nicht genau in diesem Moment an deinen Vorrat zwischen deinen Socken, in dem marokkanischen Pantoffel und der Kleingeldtasse oder unter dem falschen Boden der antiken Schmuck-Schatulle denkt.« An dem winzigen Zucken des linken Auges merkte er, dass er ins Schwarze getroffen hatte. »Ich gehe davon aus, dass ich alle deine Verstecke aufgespürt habe. Auf jeden Fall habe ich beängstigend viel Stoff gefunden. Dennoch werde ich Lestrade bitten, noch einmal jemanden mit Drogenhunden in die Wohnung zu schicken.«

John fiel es immer schwer, die Mimik seines Freundes zu deuten. Wenn er es darauf anlegte, war Sherlock ein dermaßen guter Schauspieler, dass er auch ihn mühelos aufs Eis führen konnte. Jetzt hätte John schwören können, der Jüngere sei froh über seine Entschlossenheit, das passte aber so wenig zu Sherlock Holmes, dass er dem Eindruck misstraute.

»Wenn du noch in der Giftbox am Mikroskop nachschaust, müsstest du alles haben«, sagte Sherlock mit neutralem Gesichtsausdruck. Er probierte den Tee und stellte den Steingutbecher mit angeekelter Miene wieder hin.

Natürlich, der logischste Ort, dachte John und sagte: »Die Hunde gehen trotzdem noch mal durch«, um gleich darauf laut auszubrechen: »Verdammt, Sherlock, das ist mehr als jeder Hardcore-Fixer in einer Woche braucht!« Als er den Blick des Imbissbetreibers registrierte, fuhr er leiser fort: »Wenn ich dann noch daran denke, wie ich dich gestern gefunden habe …«

Er musste den Satz nicht beenden, sein Freund wusste, was er meinte: Dass er ihn doch in eine der Kliniken auf Mycrofts Liste bringen sollte.

Sherlock sagte nichts. Ganz aufrecht saß er da, die langen, schmalen Hände aneinanderlegt, das Kinn auf den Fingerspitzen, und sah ihn an. John trank seinen Kaffee aus, machte sich selbst noch einmal klar, dass er bloß ein ganz normaler Allgemeinmediziner war, kein Experte für Suchtkrankheiten, vor allem aber, dass kein Arzt jemals Familienmitglieder oder Freunde behandeln sollte.

»Würdest du mir glauben, wenn ich sage, dass es für einen Fall war?«, fragte Sherlock schließlich ruhig.

»Ach! Du dröhnst dich für eine Ermittlung zu?« Es klang nicht so kühl und zynisch, wie es sollte. Zu gekränkt war John über diesen plumpen Versuch, ihn zu manipulieren. Hatte nicht gerade doch der Fuß des Freundes unter dem Tisch unkontrolliert gezuckt? Definitiv litt er unter Kopfschmerzen, er rieb sich die Schläfen und kniff die Augen zu.

»Nein, das nicht. Es ist eine Kombination – zugegebenermaßen eine nicht gerade glückliche Kombination – von meinen Angewohnheiten und einem Fall. Gestern ist das danebengegangen. Ich war nachmittags für meine Klientin unterwegs und gezwungen, etwas zu konsumieren, und habe mir dann trotzdem mein Schlafmittel gegönnt.« Er ließ die Hände sinken. »Es tut mir leid, dass du mich so gefunden hast. Das muss ein ziemlicher Schock gewesen sein.«

»Warum sollte ich dir glauben?«, fragte John müde und überlegte, ob ein zweiter Kaffee helfen würde, griff stattdessen nach Sherlocks Sandwich und biss ein Stück ab.

»Weil ich nicht nur keine – gut, kaum – Entzugserscheinungen habe, sondern auch noch all meine Fähigkeiten? Weil ich dir sagen kann, dass der Mann hinter der Theke, den du für einen Pakistani hältst, in Wirklichkeit Syrer ist, ein Augenarzt, der hier in England aber keine Arbeitserlaubnis bekommt, weswegen er, anstatt Grauen Star zu operieren, dieses ungenießbare Essen verkauft?«

»Zumindest mit dem letzten Adjektiv hast du recht.« John legte das Sandwich zurück. Der Detektiv saß mit dem Rücken zum Imbissbetreiber und vermutlich stimmte trotzdem wieder einmal alles, was er hergeleitet hatte – deduziert, wie er es selbst immer hochtrabend bezeichnete. »Okay, lass uns einen Spaziergang machen und du erzählst mir von deiner so genannten Selbstmedikation.«

*

»Du weißt, dass ich Moriartys Komplizen aufgespürt und eliminiert habe, während ich«, mit hochgehobenen Händen deutete Sherlock Anführungszeichen an, »tot war.«

Das Viertel wurde dominiert von dem riesigen Komplex des Smithfield-Markts, wo werktags am frühen Morgen gewaltige Mengen Fleisch umgeschlagen wurden. Nun lagen die Hallen ebenso still da wie die Pubs, in denen Ärzte und Schwestern des Barts sich gern ein Feierabendbier gönnten. Auf dem Gehweg kam ihnen eine alte Frau mit ihrem Dackel entgegen.

John murmelte Zustimmung. Noch immer schmerzte es, an das Verschwinden des Freundes zu denken.

»Ich hatte nie Probleme, mit mir allein zu sein. Auch wenn unsere Zusammenarbeit in der Vergangenheit«, Sherlock zeigte sein ironisches Lächeln, »erstaunlich gut funktioniert hat.«

»Danke«, entgegnete John trocken.

Sie hatten die breite Newgate Street erreicht, auf der bereits einige Autos in Richtung der innerstädtischen Einkaufszentren unterwegs waren. Nachdem sie sie überquert hatten, passierten sie das Gerichtsgebäude Old Bailey. Die säulengeschmückte Vorderseite lag im Schatten, der helle Stein wirkte fast düster. John wartete darauf, dass der Freund fortfuhr. Sherlock schwieg jedoch; ganz leicht, kaum merklich, begann er zu zittern. John deutete auf die Bank an einer Bushaltestelle und sie setzten sich. Sherlock schlang beide Arme um den Oberkörper und atmete ein paarmal tief ein und aus, bevor er endlich neu ansetzte:

»Gefahr hat mich noch nie abgeschreckt und in Schwierigkeiten bin ich oft genug geraten. Aber manche Situation während dieser drei Jahre war extrem. Ich will nicht ins Detail gehen, aber ich habe Albträume bekommen.«

»Und daraus resultierend die Schlafprobleme«, vermutete John, der an seine eigenen Kriegserfahrungen denken musste.

»Genau. Jetzt kommt ein kleiner Exkurs zu meiner Drogenkarriere – oder ziehst du als Mediziner etwas wie zunehmende Toleranz gegenüber Betäubungsmitteln vor?«

»Wir können gern Klartext reden.«

»Gut.«

Wieder ein Versuch zu provozieren, registrierte John, als der Freund ihm ins Gesicht sah und trotz des anhaltenden Tremors ohne Pause fortfuhr.

»Früher habe ich vorwiegend mit Kokain experimentiert – ich wollte die geistige Wendigkeit meines Bruders erlangen, aber alles, was ich erreicht habe, war, dass er es mitbekommen hat und mich gezwungen hat, es zu lassen. Mehrere Male.«

John nickte. Die Rivalität zwischen den beiden hochintelligenten Brüdern konnte Sherlock in der Gegenwart zu Höchstleistungen anspornen, für den Heranwachsenden musste sie eine Qual gewesen sein. Mycroft hatte seine Überlegenheit garantiert genussvoll ausgespielt.

»Einmal dann, ich war schon in Cambridge, habe ich auch Heroin ausprobiert. Ich hatte gelesen, es sei gut zum Runterkommen vom Koks. Da bin ich ernsthaft kollabiert. Danach hat Mycroft mich für mehrere Wochen in eine dieser Kliniken sperren lassen.«

Zwei Jahre hatten sie zusammengewohnt, ohne dass Sherlock einmal über diese Dinge gesprochen hatte. John fragte sich, warum er es jetzt tat. Weil er seine Hilfe brauchte? Weil Mycroft auch heute noch eine Möglichkeit finden würde, ihn zur Rehabilitation zu zwingen – auch wenn er zweifelsohne wusste, dass eine Maßnahme unter solchen Umständen nicht erfolgreich sein konnte?

»Ich habe ihn gehasst dafür, natürlich, und gedacht, er macht das nur, damit seine Karriere nicht gefährdet wird. Er war damals ein junger, vielversprechender Politiker – für sein Image wäre ein drogensüchtiger Bruder gar nicht gut gewesen.«

Langsam rollte der 23er-Bus an die Haltestelle heran, als keiner der beiden Männer reagierte, beschleunigte der Fahrer wieder und fuhr weiter in Richtung des ehemaligen Zeitungsviertels Fleet Street.

»Und dir ist nie der Gedanke gekommen, dass er sich ernsthaft Sorgen um dich macht?« John musste zugeben, dass Mycroft Holmes selbst alles tat, um diesen Eindruck zu vermeiden. Was war überhaupt mit den Eltern gewesen?

Als hätte er die Frage laut gestellt, sagte Sherlock. »Damals nicht, nein. Heute weiß ich, dass er auch wegen unserer Mutter beunruhigt war. Deswegen hat er alles komplett allein organisiert. Mich von der Uni beurlauben lassen – aus familiären Gründen –, die Klinik weit weg von London, in Shropshire, ausgesucht und bezahlt und den Eltern erzählt, ich sei sehr beschäftigt mit meinem Studium und würde einige Wochen nicht nach Hause kommen.«

»Perfektionist«, murmelte John.

»Mycroft«, meinte Sherlock. »Die Klinik war ein schlechter Witz. Lauter Mitglieder des englischen Establishments oder ihre Familienangehörigen, die in Gesprächskreisen herumsaßen und sich einander offenbarten.«

Erstaunt rutschte John auf der unbequemen Bank ein Stück zur Seite, um sein Gesicht besser sehen zu können.

»Ich nicht, bewahre! Aber ich habe schnell festgestellt, dass ich erst wieder rauskomme, wenn ich etwas erzähle, und habe ihnen gesagt, was sie hören wollten.«

War das genau der Grund, weshalb Sherlock jetzt mit ihm sprach?

»Nichtsdestotrotz habe ich begriffen, dass ich mit den Drogen aufpassen sollte. Und sei es nur, um nie wieder in so eine absurde Situation zu geraten.« Er zuckte die Schultern, als wollte er sagen: Und nun stehe ich wieder kurz davor. »Danach war ich sehr, sehr vorsichtig.«

Sollte das heißen, er hatte durchaus Drogen genommen, während sie zusammenwohnten?

»Aber als ich Moriartys Komplizen in Afghanistan verfolgte, konnte ich überhaupt nicht mehr schlafen. Wenn ich doch einmal quasi zusammenbrach, kamen die allerschrecklichsten Träume. Und ich wusste, ich muss schlafen, um zu funktionieren. Sonst erwischen sie mich und dann ist der schlimmste Albtraum nichts gegen die Wirklichkeit.« Sherlock löste die Arme, mit denen er die ganze Zeit seinen Oberkörper gehalten hatte und schaute seinen Freund an. »Da habe ich mit kleinen Dosen Heroin angefangen. Es ist dort sehr rein und man kann schlafen. Tief und fest schlafen. Du weißt das natürlich. Du hast es bei Soldaten in deinem Regiment mitbekommen.«

John nickte. Der Drogenmissbrauch bei den Truppen wurde immer geleugnet, war jedoch im Afghanistan-Krieg überall Alltag gewesen.

»Ich habe aufgepasst. Einen Druck vor dem Einschlafen, wenn ich an einem sicheren Platz war, mehr nicht. Schließlich war es lebenswichtig, dass ich tagsüber komplett wach und im Vollbesitz meiner Fähigkeiten war.« Er presste die Fingerspitzen an die Ränder der Augenhöhlen.

»Aber die Angewohnheit hast du beibehalten, als du zurück warst«, schloss John. Er überlegte, ob die Drogen vielleicht auch für das seltsame Verhalten des Freundes bei ihrem Wiedertreffen verantwortlich waren.

»Ja. Die Albträume und die Schlaflosigkeit blieben, auch wenn mein Verstand mir sagte, dass ich hier in Sicherheit bin. Deshalb habe ich damit weitergemacht. Aber als ich dann diesen Fall angenommen habe, sind die Dinge wohl etwas außer Kontrolle geraten.«

Er hatte während des letzten Satzes starr geradeaus geschaut. Mehr würde er dazu nicht sagen, und das musste er auch nicht.

»Es handelt sich hier nicht um Mycrofts Auftrag, nehme ich an«, fragte John, obwohl er sich da ziemlich sicher war. Nach dem, was Sherlock gerade erzählt hatte, würde sein Bruder ihn kaum dieser Nähe zu Drogen aussetzen.

»Nein«, bestätigte der Freund.

»Also wirst du den Fall auch abgeben«, beschloss John. In dem Umfeld konnte Sherlock keinesfalls weiter agieren. »Alles weitere werden wir sehen. Du wohnst die ersten Tage bei Mary und mir in Hounslow. Genau dorthin setzen wir uns jetzt in die U-Bahn, dann kann ich für eine Dreiviertelstunde die Augen zumachen.« Er registrierte, dass Sherlock ihn nicht begeistert, aber auch nicht komplett ablehnend ansah und stellte eine letzte Regel auf: »Alle zwei Tage nimmt Ettie einen Drogentest vor.«

3. Kapitel

John hatte vergessen, dass sie Besuch erwarteten. Auf dem Weg zur U-Bahn-Station St. Paul’s hatte er versucht, Mary anzurufen, sie jedoch nicht erreicht. In Holborn, wo sie umsteigen mussten, wurden sie dermaßen von in die Stadt hineinströmenden Einkaufswilligen und Touristen bedrängt, dass er gar nicht versuchte, sein Handy aus der Jackentasche zu holen, und als sie endlich in der Piccadilly-Linie saßen, gab er seinem Schlafbedürfnis nach und reagierte erst wieder auf die Ankündigung der wohlklingenden Frauenstimme, dass der nächste Halt Hounslow West sei. Mittlerweile waren außer ihnen nur noch ein paar Reisende mit Koffern in dem Abteil; wenige Kilometer entfernt begann das Gebiet des Flughafens Heathrow.

Schweigend gingen die beiden Männer nebeneinander durch die tristen Vorortstraßen, während über ihnen ein Flugzeug im Landeanflug eine Schleife zog. Vor dem schmalen Haus in der Basildene Road holte Mary gerade vollgepackte Einkaufstaschen aus dem Kofferraum ihres Autos. John beschleunigte seinen Schritt, um ihr zu helfen – und sie unter vier Augen zu informieren, dass Sherlock vorerst bei ihnen bleiben würde.

»Natürlich, kein Problem!« Sie gab ihm einen schnellen Kuss und strahlte dem herankommenden Detektiv entgegen.

»Du wirst etwas Großstadtflair in unser beschauliches Leben bringen.«

Verliebt registrierte John das breite Lächeln seiner Verlobten, die Herzlichkeit, mit der sie versuchte, Sherlock sein offensichtliches Unbehagen an der Situation zu nehmen.

»Gleich kommen noch zwei Gäste. Charlene ist eine Kollegin von mir, sie wollte unbedingt unser Haus sehen, zumal ihr Freund Immobilienmakler ist.« Sie drückte Sherlock die letzte Plastiktüte in die Hand. »Wir sitzen nur ein bisschen im Garten zusammen und grillen.« Lachend fügte sie an: »Was man so Garten nennt.«

»Immobilienmakler. Interessant«, war Sherlocks einziger Kommentar, während John sich selbst verfluchte, dass er die Verabredung vergessen hatte. Mit Sherlock Holmes und Bekannten beim Essen zusammensitzen und plaudern – wie sollte das funktionieren?

Gemeinsam trugen sie die Einkäufe in die Küche, dann zeigte John dem Freund das kleine Zimmer im ersten Stock, das sie vermutlich später einmal als Kinderzimmer nutzen würden. Aktuell war es mit einer alten Schlafcouch und einem Regal voll aussortierter Bücher eher lieblos eingerichtet.

»Es ist nicht gerade groß.« John zuckte die Schultern. »Und um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, ob man auf dem Sofa schlafen kann, ohne sich die Wirbelsäule zu verrenken.«

»Ich weiß zu schätzen, was du hier machst«, antwortete Sherlock. »Wirklich. Was ihr macht.«

Er sah aus, als sei er kurz davor, sich komplett in sein Inneres, in seine Gedankenwelt, zurückzuziehen. Vermutlich das Beste, was er tun konnte, dachte John.

»Du musst an diesem Grillen nicht teilnehmen«, sagte er. »Wenn du willst, bleib einfach hier oben.«

»Meinst du nicht, das würde ein wenig seltsam aussehen? Mary zeigt euren Gästen das Haus und sagt dann: Hinter dieser Tür erholt sich Johns Freund gerade von einem kleinen Drogen-Exzess.« Seine Lippen verzogen sich zu einem kaum sichtbaren Lächeln.