5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Redstart Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

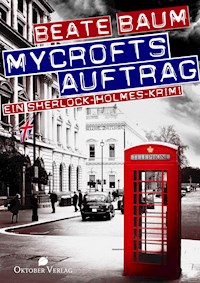

Raubmord? Oder steckt mehr hinter dem Tod von Sylvia Clark? Eine Spur führt Sherlock Holmes zu dem Arbeitgeber der jungen Frau, der sich in der Coronapandemie auf umstrittene Weise bereichert hat, eine andere betrifft den Geliebten des Mordopfers. Und was ist mit der illegal nach England geschleusten Haushaltshilfe? Geheimnisse verweisen auf höchste Regierungskreise, zu denen Sherlock keinen Zugang hat. Und sein vormals allmächtiger Bruder Mycroft wurde ins Abseits manövriert. Zeit für die ungleichen Brüder, sich zusammenzuraufen und die Verdächtigen herauszufordern. »Beate Baum hat ihren Sherlock radikal ins Heute versetzt. Es passt.« Dresdner Morgenpost

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

Epilog

Impressum

1. Kapitel

»Ich weiß immer noch nicht, was wir hier sollen.« John Watson sah sich in dem sparsam, aber geschmackvoll möblierten Wohnzimmer um, dessen hohe Erkerfenster auf das Grün des Kensington Garden Square führten. »Es ist doch klar, was passiert ist.«

Die Frau Anfang 30 lag halb auf dem Flur neben der offenstehenden Flügeltür. Sie trug einen seidenen Kimono, ihre flachsblonden Haare waren nachlässig hochgesteckt. Und blutdurchtränkt. Jemand hatte ihr einen tödlichen Schlag auf den Hinterkopf versetzt – vermutlich, als sie die Einbrecher überraschte. Denn der Raum war durchwühlt worden, die Schublade einer antiken Kommode herausgerissen, der Inhalt auf Parkettfußboden und Seidenteppiche geworfen. In einem modernen Regaleinbau zeugten lose Kabel davon, dass ein Elektrogerät unterhalb des riesigen Fernsehers fehlte.

»Reiner Zeitvertreib«, antwortete Sherlock launig. Er hatte seine Lupe in der Hand und inspizierte ein Regalbrett. »Hier also nicht«, murmelte er.

»Was nicht?«, fragte John.

Aber der Detektiv beschäftigte sich schon mit dem nächsten Fach. »Schau dir noch einmal die Leiche an«, sagte er.

John wollte protestieren. Er hatte gesehen, was zu sehen war. Dem armen Geschöpf war mit viel Kraft ein Hieb versetzt worden. Höchstwahrscheinlich mit der abstrakten Skulptur, die neben der Frau lag. Die Blutspuren daran erkannte John mit bloßem Auge. Er war sicher, dass Ettie nichts anderes herausfinden würde, wenn die Leiche schließlich bei ihr in der Pathologie des St Bartholomew’s Hospitals landete. Warum war überhaupt noch niemand von Scotland Yard hier?

Er war mit Sherlock auf einen Kaffee in der Nähe der Paddington Station verabredet gewesen, ein seltenes Vorhaben, auf das er sich durchaus gefreut hatte. Gerade als er den Bahnhof verlassen wollte, erhielt er jedoch einen Anruf des Freundes.

Mit dem ihm eigenen Humor hatte Sherlock die Adresse im nahen Bayswater als neuen Treffpunkt genannt. Als John eine Viertelstunde später eintraf, standen Haus- und Wohnungstür offen und er fand sich unvermittelt an einem Tatort wieder.

In einer Szenerie, die Sherlock jedem Café vorzog, dachte er und musste grinsen. »Woher wusstest du eigentlich –« begann er, registrierte dann, dass der Freund den Raum verlassen hatte, seufzte auf und folgte ihm.

Die Wohnung war ein Traum: Ein geräumiger Flur, von dem drei große Zimmer, eine weitläufige Küche und ein nobles Badezimmer abgingen. Sanierter Altbau in einer absolut ruhigen Straße, an den hohen Decken prangte Stuck, das Schlafzimmer zierte ein schmaler Balkon mit verschnörkeltem, schmiedeeisernem Geländer. Dort stand Sherlock und blickte hinunter auf die Straße.

»Tipp eines Informanten«, beantwortete er Johns Frage, die er unmöglich gehört haben konnte. Er kam ins Zimmer zurück, warf einen sinnierenden Blick auf das breite, zerwühlte Bett.

»Und hast du Lestrade verständigt?«

»Nein.« Sherlock beugte sich über die Laken und schnüffelte, beäugte beide Kopfkissen, zog schließlich eine Pinzette aus seiner Jacketttasche und nahm ein Haar auf, beförderte es in ein Plastiktütchen, das er sorgfältig verschloss.

»Aber die Spurensicherung ...«, protestierte John. »Wir müssen im Yard anrufen!«

»Nicht nötig«, entgegnete der Detektiv. Er umrundete das Bett, und beugte sich über die Kommode an der Seitenwand, nickte beifällig und steuerte den Flur an.

Nun hörte auch John in der Ferne die durchdringend hohen Signaltöne eines Streifenwagens. Der Freund war bereits in dem dritten Raum, der ein kombiniertes Arbeits- und Gästezimmer zu sein schien.

Alleinlebende Frau, die problemlos auf das Arbeiten von zuhause aus hatte umschalten können, kombinierte John, der neben Sherlock trat und dessen Blick auf den Schreibtisch folgte. Einige wenige Unterlagen waren auf der Fläche ausgebreitet, daneben lag ein zugeklappter Laptop. Der helle Lichtpunkt an der Vorderkante zeigte an, dass er nicht ausgeschaltet, sondern im Schlafmodus war. Sherlock öffnete ihn. Von draußen drang nun sehr laut das Sirenengeräusch herauf.

Ohne dass eine PIN-Eingabe verlangt wurde, zeigte der Monitor den Desktop mit etlichen Ordnern. Sherlock klickte das Mailprogramm an, seufzte zufrieden, als auch hier kein Kennwort verlangt wurde, und bereitete eine Nachricht an sich selbst vor. Er hängte sämtliche Dateien aus einem Verzeichnis J an und schickte die Mail los. Während sich die Verbindung aufbaute, zückte er sein Smartphone und fotografierte die Papiere auf der Tischfläche. »Komm!«, forderte er dann seinen Freund auf und hastete aus dem Zimmer.

Drei weitere, schnelle Fotos der Leiche im Eingangsbereich des Wohnraums, und beide Männer hatten gerade die Wohnung verlassen, als Detective Inspector Lestrade keuchend die Stufen hochstürmte, hinter ihm seine Mitarbeiterin Detective Sergeant Stacey Hopkins.

»Mehr Training und weniger Rauchen, Lestrade!«, empfahl Sherlock gut gelaunt. Hopkins’ Blick ignorierte er ebenso wie Lestrades entgeisterte Frage, was er an diesem Ort tue.

*

»Ist es nicht ein schöner Tag?« Eins mit sich und der Welt streckte Sherlock seine langen Beine aus. Sie saßen vor einem italienischen Restaurant, eigentlich eher ein Imbiss, auf dem Gehweg des Queensway, der Einkaufsstraße des Viertels.

»Herrliches Wetter, in der Tat«, antwortete John ironisch. Tatsächlich war es einer jener Frühlingstage, an denen man das Chaos vergessen konnte, in das Großbritannien sich manövriert hatte mit dem Brexit und dem stümperhaften Umgang in der Coronakrise. Aber wie konnte der Freund Smalltalk machen, nachdem sie gerade eine Wohnung mit einer gewaltsam zu Tode gekommenen Frau verlassen hatten? Würde er gleich einen erbaulichen Spaziergang im nahen Hyde Park vorschlagen?

Mit einem gemurmelten Dank nahm Sherlock den doppelten Espresso von dem Kellner entgegen. »Wieso denkst du, dass es Raubmord war«, wandte er sich an seinen Freund.

John schüttelte den Kopf, was den jungen, arabischstämmigen Mann, der ihm seinen Cappuccino reichte, verwirrte. Deshalb griff er nach der Kaffeetasse, bevor er zurückfragte: »Nicht?«

»Weißt du, was die Plastik von Barbara Hepworth wert ist, mit der unser Opfer erschlagen wurde?«, fragte der Detektiv.

»Seit wann kennst du dich mit bildender Kunst aus?«, gab John zurück. Der Name der Bildhauerin sagte ihm etwas, dennoch hatte er das Tatwerkzeug nicht zuordnen können. Dabei hatte er eigentlich sehr viel mehr Ahnung von den schönen Künsten als der Freund.

»Ich habe mich fortgebildet während der Lockdown-Zeiten«, behauptete Sherlock. »Man musste sich ja irgendwie beschäftigen.« Er trank einen Schluck Espresso. »Auf jeden Fall wäre es ein ausnehmend dummer Räuber, der solch ein Stück liegenlässt – noch dazu, wenn sich darauf verräterische Spuren finden können.«

John ließ seinen Blick den Queensway entlangschweifen. So gediegen das Karree am Kensington Garden Square wirkte, so lebendig war das Treiben an dieser Straße. Die meisten der kleinen Läden und Restaurants schienen in arabischer Hand zu sein. »Vielleicht fehlte dem Täter diese Art der Fortbildung«, schlug er vor und fügte eine naheliegende Möglichkeit an: »Beschaffungskriminalität. Ein Junkie.«

Sherlock schüttelte den Kopf. »In einer Schublade im Nachttisch liegt noch wertvoller Schmuck.«

»Er wurde gestört?«

»Möglich.« Das klang wenig überzeugt.

John rührte in seinem Cappuccino, rief sich die Szenerie in Erinnerung. »Beide Türen waren unversehrt«, räumte er ein.

Der Freund nickte, schien das jedoch nicht für besonders wichtig zu halten. »Wie lag das Opfer da?«, fragte er in seinem Schulmeister-Tonfall.

»Na, eben genau so, als habe sie die Einbrecher im Wohnzimmer gehört und nachgeschaut.«

»Sie ist von hinten niedergeschlagen worden«, erinnerte Sherlock ihn. Er schloss seine Augen und John fragte sich, ob er die Szenerie noch einmal Revue passieren ließ oder die schmeichelnde Frühlingssonne auf dem Gesicht genoss.

»Dann war einer der Täter woanders in der Wohnung«, machte John einen Vorschlag.

»Im Schlafzimmer, wo die Frau herkam?« Wieder dieser Tonfall. »Dort auf der Kommode stand nämlich die Tatwaffe.«

John ahnte, dass er einen Denkfehler machte, wollte es aber noch nicht zugeben. »Ja, vielleicht.«

Der Freund trank seinen Espresso aus. »Gut, dann hast du ja die Lösung.«

Das war nun auch keine zufriedenstellende Reaktion, aber Sherlock schien das Thema damit beschließen zu wollen.

»Hatte Shinwell Johnson dich informiert?«, fragte John. Er mochte den ehemaligen Obdachlosen, der Bücher über Sherlocks Fälle schrieb, nicht besonders, musste jedoch zugeben, dass er häufig den richtigen Riecher hatte.

Der Detektiv verneinte jedoch. Anstatt etwas zu dem Informanten zu sagen, der ihn auf die tote Frau aufmerksam gemacht hatte, fügte er eine Feststellung an: »Du hast heute frei.«

»Ja, wir können und sollen jetzt etwas von all den Überstunden abbauen«, bestätigte der Arzt. Er hatte lange aufgehört, sich darüber zu wundern, dass der Freund solche Gegebenheiten aus seinem Verhalten herauslesen konnte.

»Gut, denn wir haben ein Stück Weg vor uns.« Sherlock schob eine Fünfpfundnote unter den Aschenbecher und stand auf.

John zögerte, zog dann sein Portemonnaie aus der Hosentasche, wollte noch ein oder zwei Pfund zu dem Schein legen, aber Sherlock stoppte ihn: »Lass! Für die Unsummen, die hier an den Steuerbehörden vorbeigeschleust werden, ist das mehr als genug.«

*

Im Taxi ostwärts – Sherlock hatte dem Fahrer eine Adresse in East Ham genannt – wollte John auf die tote Frau zurückkommen, aber der Freund studierte sein Gesicht mit seltener Anteilnahme: »Du siehst immer noch blass aus. Viel zu viel Arbeit, nicht wahr?«

Positiv überrascht nickte der Arzt. »Mittlerweile geht es ja wieder, aber der Wahnsinn wirkt noch nach.«

Sherlock nickte aufmunternd, und John gab dem Freund einen Einblick in seine Arbeit im Charing Cross-Hospital zu Hochzeiten der Covid-19-Erkrankungen, als 20-Stunden-Schichten keine Seltenheit waren, sie etliche Patienten verloren hatten, weil es zu wenig Beatmungsgeräte gab, sich viele Ärzte und Mitarbeiter des Pflegepersonals infiziert hatten. »Am Anfang hatten wir ja noch nicht einmal geeignete Schutzkleidung.«

Der Freund seufzte. »Dank der narzisstischen Idioten in der Regierung.«

Wie sein Bruder Mycroft wohl in den vergangenen Monaten agiert hatte? Der hyperintelligente Schattenmann in Westminster, von dem Sherlock schlichtweg behauptete, er sei die Regierung: Hatte er resigniert angesichts der Dilettanten um ihn herum oder war es ihm zuzuschreiben, dass es letzten Endes nicht noch schlimmer gekommen war? Da er wusste, wie kompliziert das Verhältnis der Brüder zueinander war, fragte John nicht nach.

Sherlock zog sein Smartphone hervor und tippte eine Nachricht. »Keinerlei Aufstockung des Personals?«, kam er danach noch einmal auf die Situation im Krankenhaus zurück.

»Reichlich spät kriegten wir immerhin ein paar neue Pflegekräfte, aber besonders effektiv war das nicht. Ausländer, die teilweise überhaupt kein Englisch sprachen. Nicht, dass ich – also, du weißt schon ...«

»Ja, wer hat in diesem Land schon etwas gegen Ausländer.«

Da John dem Freund das Vergnügen, ihn aufzuziehen, ansah, schwieg er. Das Taxi war die gesamte Nordseite des Hyde Parks entlanggefahren, dann auf der Park Lane nach Süden und rollte nun über den Constitution Hill. Links der Green Park, rechts die Buckingham Palace Gardens: Es hatte etwas Hochherrschaftliches, sich hier entlangchauffieren zu lassen. »Drückst du die Spesen wieder Mycroft aufs Auge?«, fragte er.

Immerhin durchquerten sie die britische Hauptstadt fast komplett, die Fahrt würde ein Vermögen kosten.

Sherlock lachte einmal kurz auf. »Ich arbeite daran.«

John verspürte eine unbändige Lust, sich mit dem Freund in ein weiteres Abenteuer zu stürzen – gerade nach den vergangenen Monaten. Eigentlich hätten an seinem ersten freien Tag seit vier Wochen etliche Besorgungen und häusliche Pflichten angestanden – schließlich war seine Verlobte Mary als Krankenschwester ebenso eingespannt wie er, seit über einem Jahr aßen beide meist in der Klinik und ignorierten den Zustand ihres Reihenhäuschens in Hounslow. Nun aber beschloss John, die Einkäufe und den Weg zur Reinigung, das Staubsaugen und Badputzen auf den späten Nachmittag oder den morgigen Tag zu verschieben. Er sah aus dem Fenster und verfolgte die Route über die Pall Mall mit der schneeweißen Fassade des Diogenes-Clubs, wo Sherlocks Bruder Mycroft über Privaträume verfügte, vorbei an New Scotland Yard am Victoria Embankment der Themse, und fragte sich, wohin die Fahrt ging.

»Wie hast du denn nun von der toten Frau erfahren und wer ist sie?«, machte er einen Vorstoß.

Einmal mehr blieb Sherlock die Antwort schuldig. Stattdessen sagte er: »Ich kann deine Unterstützung als Arzt brauchen.«

John bemühte sich um eine professionelle Reaktion, gab ein ruhiges »natürlich, gern« von sich, musterte jedoch das schmale Gesicht seines Freundes misstrauisch. War er wieder der Faszination der Drogen zum Opfer gefallen? Die Gefahr würde niemals komplett gebannt sein. Lagen die grauen Augen nicht noch tiefer in ihren Höhlen als sonst? Trotz des warmen Tages trug er ein langärmeliges Jackett.

Aber Sherlock lachte leise auf. »Keine Angst, mein Bester! Zu Lockdown-Zeiten war es so dermaßen umständlich, etwas aufzutreiben, dass ich beschlossen habe, meine Energie nicht darauf zu vergeuden.«

»Da waren die Maßnahmen doch zu etwas gut«, gab der Arzt zurück.

»Also ich fand es traumhaft!«, behauptete Sherlock, entspannt in seine Ecke des Fonds gelehnt. »Ich habe Geige gespielt, mein Archiv geordnet und mich in aller Ausgiebigkeit meiner Gedankenwelt gewidmet.«

»Freut mich zu hören.« Auch wenn es ironisch klang, es war ehrlich gemeint. Inmitten des Arbeitswahnsinnes hatte John immer mal wieder an den Freund gedacht, der Nichtstun und Stillstand eigentlich überhaupt nicht ertrug.

»Und ein, zwei kleine Fälle gab es auch aufzuklären. Das Verbrechen lässt sich schließlich weder ein- noch ausschließen.« Sie hatten die Höhe der Docks erreicht. »Nein, ich wollte dich bitten, dir jemand anzuschauen, der nicht ohne weiteres einen deiner Kollegen konsultieren kann.«

»Okay. Sind wir zu ihm unterwegs?« Mehrfach schon hatte der Freund ihn gebeten, ärztliche Hilfe zu leisten bei armen Schluckern, bei Kleinkriminellen, an deren Läuterung er eher glaubte als an die Sinnhaftigkeit ihrer Inhaftierung, oder bei Mitgliedern seines Netzwerks. Plötzlich kam ihm ein Gedanke: »Geht es um den Informanten?«

»Es ist eine Sie«, antwortete Sherlock. Damit hüllte er sich wieder in Schweigen.

War das jetzt eine Bestätigung? Oder handelte es sich um die Täterin? Unsinn! Der Detektiv handhabte durchaus manchmal das Recht nach eigenem Gutdünken, aber er würde niemanden schützen, der das Leben eines anderen Menschen auf dem Gewissen hatte. Oder?

John registrierte, dass rechts von ihnen Canary Wharf war, wo sie den Showdown ihres letzten gemeinsamen Falls erlebt hatten. East Ham lag noch weiter im Osten. Mit dem Viertel verband er nichts, es war keines der angesagten, hippen East-End-Quartiere. Nicht dass er sich in Shoreditch oder Spitalfields häufig aufhalten würde, in East Ham war er jedoch noch nie gewesen.

Er realisierte, dass er sich ablenken wollte mit diesen Gedanken, weil er von Sherlock zum aktuellen Zeitpunkt ohnehin keine Antworten auf seine Fragen bekommen würde. Und das nicht nur, weil der Freund wieder sein Smartphone in der Hand hielt und konzentriert auf das Display schaute.

2. Kapitel

Sie brauchten fast eine Dreiviertelstunde, bis der Fahrer vor einem Eckhaus hielt. Die letzte Meile hatten sie auf einer Geschäftsstraße zurückgelegt, deren niedrige Häuser John vermuten ließen, dass die Bebauung im Krieg zerbombt und gleich danach billig neu errichtet worden war. Es gab viele orientalische Läden und Einrichtungen, aber auch den obligatorischen Tesco Express. Das Gebäude, das Sherlock ansteuerte, hatte seinen Eingang in der Seitenstraße, es war ein älteres, zweistöckiges Haus aus gelbem, schmuddelig wirkendem Backstein. Der Detektiv holte sein Handy hervor und rief eine Nummer auf, sagte gleich darauf: »Wir sind hier.«

Wenige Sekunden später wurde die morsche Haustür geöffnet, dahinter erschien eine schlanke junge Frau mit dunkelblondem, im Nacken zusammengebundenem Haar und einem verängstigten Gesichtsausdruck. Mit einer Geste bedeutete sie ihnen hereinzukommen.

»Das ist Anastasia«, übernahm Sherlock in dem muffigen, düsteren Hausflur, wo der Putz von den Wänden fiel, die Vorstellung. »Sie kommt aus der Ukraine. Anastasia, das ist mein Freund John, der Arzt.«

Die Frau neigte ihren Oberkörper leicht nach vorn. »Ich bin erfreut, Sie kennenzulernen. Wie geht es Ihnen?« Die Floskeln hörten sich durch den starken, osteuropäischen Akzent fremd an, sie waren auswendig gelernt. Außerdem klang sie kurzatmig und John bekam eine Ahnung, was das medizinische Problem sein würde.

John versicherte, dass es ihm gut ginge, taxierte das hübsche Gesicht der jungen Frau in dem diffusen Licht. Ein nervöses Zittern überlief die gleichmäßigen Züge, sie war verängstigt.

»Sylvia – tot«, sagte sie zu Sherlock. »Ich gleich anrufen.«

John, der die junge Ukrainerin auf Anhieb ins Herz geschlossen hatte, war erleichtert. Es handelte sich um eine Informantin. Hätte Sherlock ihm das nicht gleich sagen können? Aber was für einen Bezug hatte sie zu der Frau im seidenen Kimono, die in ihrer edlen Wohnung mit einem teuren Kunstwerk erschlagen worden war?

»Das war genau richtig«, bestärkte der Freund Anastasia in dem sanften Tonfall, den er für Menschen reserviert hatte, die unverschuldet in Not geraten waren. »Wir sprechen gleich darüber. Können wir hereinkommen?« Er sprach langsam und deutlich.

Anastasia nickte und ging voran. Dabei hörte John, der direkt hinter ihr war, ihren rasselnden Atem. Sie kamen in eine Küche, wo an einer fettbespritzten Wand ein Gasherd stand und unter dem schmutzigen Fenster eine uralte Spüle, in der sich schmutziges Geschirr türmte. Wie viele Menschen lebten in dieser Wohnung? Ein riesiger Kühlschrank röhrte in der Ecke, die Wand über ihm war mit schwarzen Schimmelflecken überzogen. Die sorgten wohl auch für den stechend-fauligen Geruch.

John warf Sherlock einen kurzen Blick zu. Der signalisierte so etwas wie »nicht jetzt«, fragte jedoch Anastasia, ob er das Fenster öffnen dürfe.

Sie machte eine entschuldigende Geste. »Geht nicht.«

Nun sah John, dass es sich um eines jener uralten Holzfenster handelte, deren Rahmen immer wieder überlackiert wurden – wodurch sie sich nicht mehr hochschieben ließen. Das war nun die schlimmste Ausgangssituation, wenn seine Einschätzung von Anastasias Gesundheitszustand richtig war.

»Covid 19?«, fragte er und deutete auf ihre Brust.

Reflexartig legte sie selbst die Hand auf ihr Dekolletee und nickte. »November. Alle hier. Wir versucht –« Sie brach ab.

»Ihr konntet nicht zum Arzt«, stellte Sherlock fest.

»Kein Arzt, kein Krankenhaus.« Das klang nüchtern. »Irina, sie, sie – tot.«

John biss sich auf die Unterlippe. Er hatte mehr als genug Elend erlebt im Charing Cross im vergangenen Jahr, sie hatten entscheiden müssen, welche Patienten die größtmögliche Überlebenschance hatten und die anderen mehr oder weniger ihrem Schicksal überlassen – aber dass Menschen hier in dieser verschimmelten Wohnung eingepfercht gewesen waren, ohne jegliche Hilfe, das war einfach unmenschlich.

»Und Sie haben bis heute Beschwerden beim Atmen?« Er unterstrich seine Frage durch eigenes tiefes Ein- und Ausatmen, versuchte durch einen Würgegriff um seinen Hals Luftnot darzustellen.

Anastasia zögerte kurz, deutete dann ein Nicken an. Es schien ihr peinlich zu sein, Umstände zu machen.

»Ich muss Sie abhören«, erklärte er ihr und legte eine Hand wie einen Schalltrichter an sein Ohr. Eigentlich bräuchte er ein Stethoskop, eine erste Einschätzung würde er aber auch so zustande bringen. Er bat die junge Frau mit gestischer Unterstützung, den Oberkörper frei zu machen, was ihr offensichtlich peinlich war. Erst als Sherlock ihr aufmunternd zunickte und sich selbst zum Fenster umdrehte, zog sie ihr schlichtes T-Shirt über den Kopf. Sie trug eine Silberkette mit einem schweren Kreuzanhänger.

John legte zunächst sein Ohr an ihren Rücken, bat sie, ein- und auszuatmen sowie zu husten, dann schob er den Anhänger nach hinten und bedeutete seiner Patientin, dass er sein Ohr direkt über ihre Brüste in dem Polyester-BH legen musste. Anastasia wurde rot, nickte aber und folgte seinen Anweisungen.

»Es kann sein, dass die Lunge Schaden genommen hat.« Der Arzt widerstand der Versuchung, seine Worte an Sherlock zu richten, sondern adressierte die Ukrainerin, während er ihr ihr T-Shirt reichte. »Das wäre eine typische Langzeitfolge von Covid 19. Aber ich bin kein Facharzt.«

Verständnislos sah sie ihn an.

»Vielleicht müssten Sie doch ins Krankenhaus«, sagte John. »Für richtige Tests.«

Sie müsste von einem Pneumologen untersucht werden, in einen Computertomographen – er als Allgemeinmediziner war für solch einen Fall wirklich nicht ausreichend qualifiziert.

Aber Anastasia wehrte sofort ab. »Nein, nein!« Mit der Aufregung wurde das Rasseln stärker, sie war eindeutig kurzatmig. »Geht nicht!« Hilfesuchend sah sie zu Sherlock.

»Was wäre denn die Therapie?«, fragte der.

»Wie soll ich eine Therapie nennen, wenn ich keine eindeutige Diagnose stellen kann? Sei bitte logisch!«

Sherlock grinste. »Touché.«

»Auf jeden Fall muss sie – müssen Sie«, wandte er sich wieder der Ukrainerin zu, »hier raus.« Er deutete auf den Schimmel an der Wand. »Ich nehme an, in Ihrem Schlafzimmer sieht es nicht besser aus?«

Darauf ging sie gar nicht ein, schüttelte nur den Kopf. »Geht nicht. Ich muss arbeiten.«

»Aber –« Das Atmen in der Küche war schon für Gesunde eine Tortur. John meinte förmlich zu spüren, wie die Sporen der Schimmelpilze sich ihren Weg suchten. Jemand mit Lungenproblemen durfte sich hier nicht aufhalten.

»Lass mal«, fiel Sherlock ihm ins Wort. »Ich überlege mir etwas«, versprach er.

Anastasia lächelte dankbar. Sie war eine wahre slawische Schönheit mit noch ausgeprägteren Wangenknochen als Sherlock in einem fast schon puppenhaft rundlichen Gesicht. Das langärmelige T-Shirt und die Jeans trug sie mit einer Grazie, als handele es sich um teure Abendkleidung.

»Was war heute morgen am Kensington Garden Square?«, fragte der Detektiv und deutete auf einen Stuhl an dem großen runden Küchentisch, setzte sich selbst.

Anastasia nahm ebenfalls Platz, versuchte, tief Luft zu holen, was ihr Probleme bereitete. »Ich pünktlich putzen, neun Uhr. Sylvia tot.« Sie machte eine Bewegung, die die liegende Tote beschreiben sollte.

»Du hast einen Schlüssel?«

»Ja. Aber Tür war offen.«

»Beide Türen?«

Kurz musste sie über die Bedeutung der Frage nachdenken, dann folgte ein weiteres »Ja.«

»War noch jemand dort?«

Die junge Frau zögerte. »Ich habe Angst«, sagte sie schließlich, und es war klar, dass sie sagen wollte, dass sie Angst gehabt hatte.

»Du hast nicht nachgeschaut?«

Es war ihr peinlich, sie senkte den Kopf, ließ in die Bewegung ein Nicken einfließen.

»Das ist völlig in Ordnung!«, meldete John sich zu Wort.

»Aber es war häufig jemand bei ihr, bei Sylvia, oder?«, hakte der Freund nach. »Ein Mann, mit dem sie –«

Wieder überzog eine flüchtige Röte Anastasias hübsches Gesicht. »Ja.«

»Hast du ihn mal gesehen?«

Ein Kopfschütteln.

»Du hast sie berührt – Sylvia?«

Ein erneutes verzagtes Nicken.

Johns Herz schmolz dahin. Die liebenswerte, arme Osteuropäerin arbeitete als Putzfrau – was sie bei ihrem Gesundheitszustand nicht tun sollte. Ihre Fingerabdrücke würden sich also überall in der Wohnung finden. Wenn sie auch auf der Leiche ihre DNA hinterlassen hatte, war sie automatisch verdächtig. Gleichzeitig wusste er nun, dass Sherlock von einer Beziehungstat ausging.

»Dann hast du mich gleich angerufen?«, fragte Sherlock Anastasia, gestikulierte dabei mit seinem Smartphone, das genau in dem Moment eine eingehende Nachricht signalisierte. Der Detektiv schaute kurz darauf, ignorierte sie.

»Erst heraus«, präzisierte Anastasia.

Sherlock nickte. »Hierhin?«

Ein schüchternes Nicken. »Aber gleich ich muss wieder los.«

John unternahm noch einen Versuch: »Ich könnte Sie in das Charing Cross Hospital bringen, wo ich arbeite.« Zwar durften sie seit Beginn des Jahres nur noch britische Staatsbürger kostenlos behandeln, wenn er sie jedoch als eine solche ausgab, konnte sie untersucht werden und vielleicht gab es eine Möglichkeit, ihr ein freies Bett zu besorgen.

Anastasia schenkte ihm ein bezauberndes Lächeln, schüttelte aber bedauernd den Kopf.

Sherlock war sehr entschieden: »Es muss alles wie immer vonstattengehen. Zumindest vorerst.«

John wollte protestieren, seine ärztliche Autorität in die Waagschale werfen, aber der Freund wandte sich bereits an seine Patientin: »Wieder Bayswater?«

»Ja, deshalb ...«

»Wir bringen dich hin.«

»Nicht da hin.« Wieder bekam die junge Frau in ihrer Erregung Luftnot.

»Ich weiß.« Nun klang Sherlock wieder sanfter; Johns vorwurfsvollen Blick ignorierte er. »Wir setzen dich in der Nähe ab.«

*

»Sieh an, der Herr Detektiv kommt freiwillig! Wir müssen ihn gar nicht in Handschellen abholen.«

Es funktionierte nie, wenn Guy Lestrade ironisch klingen wollte. Auch dieses Mal ging Sherlock überhaupt nicht auf die Vorlage ein. Er müsse den Laptop der toten Frau in Augenschein nehmen, ließ er den Detective Inspector wissen.

Nach dem Stopp in Bayswater hatte das Taxi sie vor das Gebäude von New Scotland Yard am Victoria Embankment gebracht, an dem sie vormittags vorbeigefahren waren. Nun standen sie in Lestrades Büro im vierten Stock des imposanten Neubaus.

»Warum wohl sollte ich Ihnen das ermöglichen, Sherlock? Weil Sie vor uns an einem Tatort waren, uns nicht benachrichtigten, aber dort alles kontaminiert haben?«

Sherlock schlenderte am Schreibtisch des Inspectors vorbei zum Fenster, durch das man über die Themse hinweg einen traumhaften Blick auf das Riesenrad am Südufer hatte. Aktuell waren nur vereinzelte Gestalten in den Gondeln zu sehen. »Haben wir so viel Dreck gemacht? Das tut mir aufrichtig leid.«

Obwohl John noch immer entrüstet war, dass der Freund Anastasia ihrem Schicksal überlassen hatte, musste er sich ein Grinsen verkneifen. Bei Lestrade konnte man denken, er bekäme gleich einen Herzinfarkt. Ohnehin vermittelte er nie ein Bild wirklicher Gesundheit, sondern man sah ihm die unregelmäßigen Arbeitszeiten, das schlechte Essen und das Rauchen an. Nun war eine pochende Ader an seiner Stirn hervorgetreten.

»Sie sollen mir den Laptop überlassen, weil Sie ihn ohnehin nur routinemäßig mitgenommen haben und eigentlich von einem Raubmord ausgehen. Haben Sie wenigstens bemerkt, dass die Leiche bewegt worden ist?«

Der Detective Inspector hielt die Armlehnen seines Schreibtischstuhls umklammert, er hatte sich zu dem Detektiv umgedreht und starrte ihn finster an.

Als würde Sherlock auf den Blick reagieren, wandte er sich ihm zu. »Also nicht«, deutete er das Schweigen seines Gegenübers. »Dann helfe ich Ihnen mal auf die Sprünge: Sylvia Clark war nicht auf dem Weg in ihr Wohnzimmer, sondern dorthin, wo die meisten Menschen nach dem Aufstehen hingehen – ins Bad.«

Hatte der Freund das gemeint, als er ihn aufgefordert hatte, sich die Leiche genauer anzuschauen? Sollte er Spuren bemerken, die darauf hinwiesen, dass ihre Position nach ihrem Tod verändert worden war? John war es peinlich, nichts dergleichen gesehen zu haben.

Lestrade biss sich auf die Unterlippe.

»Die Tatwaffe kam aus dem Schlafzimmer, der Täter war ihr Geliebter. Es gab keine Einbrecher. Haben Sie das?«

John versuchte dem Freund zu signalisieren, dass es seine Schuld wäre, falls der Inspector im nächsten Moment einen Herzinfarkt bekäme.

Sherlock ließ sich jedoch nicht aufhalten. »Bei Ihnen hat auch nichts geklingelt, als Sie erfahren haben, dass das Opfer bei Shelter Meds arbeitete?« Er machte eine Pause. »Nein? Sie haben noch nicht einmal das in Erfahrung gebracht?«

Stacey Hopkins beschäftige sich mit dem Laptop, sagte Lestrade so würdevoll wie möglich.

»Shelter Meds – Riesenskandal mit fehlerhaften, überteuerten FFP2-Masken. Sie erinnern sich vielleicht?«

»Natürlich.« Das klang sehr kleinlaut.

Wieder versuchte John den Freund mit einem Blick zu bremsen. Tatsächlich hatte der Skandal um die Firma hohe Wellen geschlagen, und auch wenn Lestrade nicht sofort auf den Firmennamen reagiert hatte, würde er natürlich wissen, um was es ging.

Der Umgang mit dem Thema Masken war in England von Anfang an katastrophal gewesen. Zuerst wurde viel zu lange versäumt, eine Maskenpflicht zu verhängen – als es endlich soweit war, formulierte ein Kommentator des Guardian treffend, nun habe man auch in Downing Street begriffen, dass nichts nicht schützt. Dann waren Alltagsmasken Mangelware – und der Regierung fiel nichts ein, als mit abgegriffener Kriegsrhetorik dazu aufzufordern, selbst welche zu nähen.

Zum Jahreswechsel dann, als die Zahlen wieder extrem anstiegen und die gefährliche Mutation des Virus aufgetaucht war, gab es vor allem einen Riesenbedarf an den sicheren FFP2-Masken. Von denen waren aber viel zu wenige aufzutreiben. Bis quasi aus dem Nichts heraus die bis dato unbekannte Firma Shelter Meds den Markt überschwemmte. Allerdings, wie sich bald herausstellte, mit Produkten, die die Normen nicht erfüllten und viel zu teuer waren.

»Stacey wird bestimmt wissen, was zu tun ist«, behauptete Lestrade.

»Natürlich wird sie das!« Sherlocks Stimme troff vor Sarkasmus. »Weil ja die betreffenden Ordner Bezeichnungen tragen wie ,Schlechte Masken’ oder ,Der große Beschiss’.«

Das Verzeichnis, aus dem der Freund Dateien an sich selbst geschickt hatte, war nur mit dem einen Buchstaben »J« gekennzeichnet gewesen. John fragte sich, woher Sherlock wusste, dass darin aussagekräftige Dateien waren.

»Wir suchen die Putzhilfe des Opfers«, versuchte Lestrade wieder das Ruder in die Hand zu bekommen. »Vermutlich eine Illegale. Sie wissen nicht zufällig etwas dazu?«

»Finden Sie nicht, dass der alte Aktivistenspruch ,Kein Mensch ist illegal’ stimmt?«, erwiderte Sherlock. »Und überhaupt: Wieso gehen Sie davon aus, dass es sich bei der Frau nicht um eine britische Staatsbürgerin handelt?«

»Einschätzung einer Zeugin«, gab Lestrade knapp Auskunft.

Sherlock schnaufte verächtlich: »Die Nachbarin, die Sie verständigt hat.«

»Was Sie versäumt haben! Ja, von dieser aufmerksamen Bürgerin haben wir eine ziemlich gute Beschreibung der Frau bekommen, die heute morgen aus Sylvia Clarks Wohnung gestürmt ist. Sie ist sich sicher, dass es die gleiche ist, die regelmäßig dort war, um sauber zu machen – und kaum ein Wort Englisch spricht.«

»Na, dann haben Sie doch alles, was Sie brauchen. Ansonsten würde ich Ihnen empfehlen, die DNA auf den Laken zu sichern.«

»Ich brauche keine Tipps von Ihnen! Warum waren Sie vor Ort? Woher wussten Sie von der toten Frau?« Lestrades Blick war bohrend, allerdings ungeeignet, Sherlock zu verunsichern.

»Sie wissen doch, dass ich meine Quellen habe, Inspector. Falls Sie meine Mithilfe an dem Laptop nicht in Anspruch nehmen wollen, empfehle ich mich. Sie wissen ja, wie Sie mich erreichen, wenn Sie es sich anders überlegen.«

»Ach, weiß ich das?«

Natürlich war auch diese Ironie vergeudet: Sherlock hatte bereits den Raum verlassen. Mit einer entschuldigenden Geste folgte John ihm.

*

»Also auf zu Stacey Hopkins?« Die Aussicht eines weiteren Schlagabtausches, dieses Mal zwischen der überaus korrekten Yard-Beamtin und dem Detektiv, weckte Vorfreude in John.

Sherlock schüttelte jedoch den Kopf. »Nicht so wichtig.« Er schien mit den Gedanken ganz woanders zu sein. Langsam steuerte er auf den Aufzug zu, wischte dabei auf seinem Handy herum.

»Du wolltest bloß herausfinden, wie weit Lestrade ist, welche Spur sie verfolgen?«, mutmaßte John.

»Hier.« Der Freund hielt ihm sein Smartphone hin. »Du weißt wenigstens, worum es geht.«

John hatte Probleme, das Word-Dokument auf dem kleinen Display zu lesen. Es würde nicht mehr lange dauern und er müsste sich eine Lesebrille besorgen, dachte er, und vergrößerte den Ausschnitt. Sherlock lehnte sich gegen eine Fensterbank und knetete seine langen, dünnen Finger.

Der Text musste aus dem »J«-Ordner stammen; es ging um die Vorgänge bei Shelter Meds. Syliva hatte Originaldokumente zusammengefügt: Fehlermeldungen, Kundenbeschwerden über fehlende Nasenbügel, Gewebe von unterschiedlicher Stärke, mitunter durchscheinend dünn, immer wieder über extrem unangenehmen Geruch – an der Stelle war eine kursiv geschriebene Frage eingeschoben: mit krebserzeugendem Mittel bedampft?

»Vermutlich«, kommentierte John nüchtern.

Sherlock wusste, was er meinte. Er nickte. »Die anderen Dokumente drehen sich dann im Wesentlichen um die Strategien der Firma – soll heißen: Ignorieren, Vertuschen, Leugnen. Schließlich wurden Beschwerden nach China geschickt – und alle Schuld auf die Produktion gelenkt.«

»Ich erinnere mich. Shelter Meds sind rein rechtlich nur als Vermittler aufgetreten.«

»Yep. Für Qualitätskontrollen war die Firma in Xi’an zuständig.«

Es war drei Uhr. Eigentlich hätte nach langen Sanierungsjahren nun Big Ben von der anderen Seite der Westminster Bridge ertönen sollen mit der harmonischen Abfolge von vier hellen Tönen, gefolgt von drei dunkleren. Die Pandemie hatte neben vielem anderen auch verhindert, dass die »Stimme Londons« pünktlich ihren Dienst wieder aufnahm.

Sherlock betätigte die Aufzugtaste.

»Wenn Sylvia diese Informationen gesammelt hat, wollte sie dann ihren Arbeitgeber erpressen? Und was ist nun mit dem Mann, der bei ihr war? Ihrem Freund, Liebhaber, was auch immer?«

Der Freund blieb die Antwort schuldig, tief in Gedanken sah er John an, hob, als die Lifttüren vor ihnen zur Seite glitten, eine Hand. »Später.« Die Türen schlossen sich hinter ihm und der Aufzug glitt mit einem leisen Surren abwärts.

Obwohl er solche Aktionen vom Freund kannte, fühlte John sich immer wieder vor den Kopf gestoßen. Da half es auch nichts, sich klarzumachen, dass Sherlock es nie persönlich meinte, sondern immer einfach das tat, was ihm zum Lösen des Falls richtig erschien.

Er hielt Ausschau nach dem Treppenhaus. Dank des Stresses der letzten Monate hatte er sechs Pfund abgenommen – was Sherlock nicht erwähnt hatte, während er stets bemerkte, wenn er Gewicht zulegte! – und er wollte keinesfalls wieder zunehmen, also nutzte er jede Gelegenheit, sich zu bewegen.

Er sollte nach Hounslow fahren und sich um die Erledigungen kümmern, die anstanden, dachte er.

Er könnte aber auch versuchen, auf eigene Faust mehr über Shelter Meds herauszufinden. Andererseits bezweifelte er, dass er über die normalen Informationskanäle auf etwas Neues stoßen würde. Ob Sherlock seine Freundin Deborah Bellamy bei der BBC kontaktierte?

John war bereits im Erdgeschoss angelangt, als er beschloss, zum Barts zu fahren und mit Ettie zu sprechen, die mit ein bisschen Glück schon die Obduktion abgeschlossen hatte.

3. Kapitel

»Du hast ihn ganz knapp verpasst.« Ethel Schafter sah John bedauernd an, und der Arzt fragte sich, warum es immer um Sherlock ging, wenn er es mit der hübschen, kompetenten Kollegin zu tun hatte. Und warum der Freund bei Ettie gewesen war, natürlich. Dass er vor ihm das St Bartholomew’s Hospital in Smithwick erreicht hatte, war logisch: Während John die Tube genommen und das letzte Stück von Blackfriars zu Fuß zurückgelegt hatte, würde Sherlock wieder mit einem Taxi gefahren sein.

»Was wollte er?«

Die deutschstämmige Pathologin war seit Jahren in Sherlock verliebt, deshalb bezog sie wohl immer alles auf den Detektiv. Der seinerseits ihre Hilfsbereitschaft schamlos ausnutzte. Nun aber schüttelte Ettie entrüstet den Kopf: »Dass ich für ihn einen genetischen Fingerabdruck bestimme – aber das geht absolut nicht, da komme ich in Teufels Küche, allein schon wegen der Kosten.«

Natürlich: das Haar, das der Freund aus Sylvia Clarks Wohnung mitgenommen hatte. John gab ein zustimmendes Geräusch von sich.

»Dann meinte er, er könne das ja selbst machen. Als wenn das so einfach wäre!« Da zeigte sich ein neues Selbstbewusstsein auf den feinen Gesichtszügen der Ärztin, was John sehr für sie freute.

»Schließlich ist er nur Chemiker«, warf John ein.

»Genau.« Ettie lachte fröhlich. »Magst du einen Tee? Ich wollte gerade Pause machen.«

John stimmte zu und folgte ihr aus der deprimierenden Atmosphäre der Pathologie in den Katakomben des Krankenhauses in einen Aufenthaltsraum im Erdgeschoss, froh, den schweren, süßlichen Leichengeruch hinter sich zu lassen, den sämtliche Desinfektionsmittel nicht überdecken konnten.

Er berichtete ihr, dass er die Tote bereits am Tatort gesehen hatte.

»Sie war schwanger.« Ethel hantierte mit Wasserkocher und Teekanne, zog eine Packung Kekse aus einem Regal.

Das war natürlich eine Nachricht.

»Sherlock wollte dann gleich, dass ich auch die DNA isoliere.«

»Gleiche Antwort, nehme ich an: Nur auf Anforderung durch die Staatsanwaltschaft.« John schob die Plätzchen zu der Kollegin hinüber. Sie konnte sich die Süßigkeiten allemal leisten.

Ettie nickte. »Der Todeszeitpunkt war heute Morgen, nicht vor sieben und nicht nach neun Uhr, würde ich sagen.« Sie goss Tee ein.

»Das passt. Um neun hat schon eine Zeugin festgestellt, dass sie tot war.« Wie wunderbar einfach konnte es sein, sich kollegial auszutauschen, dachte John und fragte sich zugleich, wo Sherlock wohl vom Barts aus hingefahren war.

»Ansonsten«, die Pathologin sprach mit vollem Mund. »Entschuldigung, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen.«

John signalisierte sein Verständnis.

»Ansonsten ist vielleicht noch wichtig, dass sie überrascht worden ist, sie scheint von ihrem Angreifer nichts mitbekommen zu haben.« Ettie trank einen Schluck Tee.

»Keine Kampfanzeichen?« Das war bereits ziemlich klar gewesen, und sprach ebenfalls für Sherlocks These von der Beziehungstat.

»Gar keine.«

»Hatte sie Sex?«

Ettie grinste. Bevor sie einen Witz machen konnte, präzisierte John seine Frage: »Kurz vor ihrem Tod?«

»Nein.«

John nahm nun doch einen Keks. Ettie fragte nach Mary und wie sie beide die Arbeit in den letzten Monaten bewältigt hatten. John erzählte ein bisschen, dann sah die Pathologin auch schon auf den alten Reisewecker auf dem Tisch.

»Tut mir leid, aber ich muss schon wieder. Du weißt ja ...«

Auf dem Flur bedeutete sie ihm, dass sie noch in den Waschraum gehen würde. Sie verabschiedeten sich voneinander und John steuerte auf den Ausgang zu. Kurz davor überlegte er es sich jedoch anders und bog in einen schmalen Gang ein, der in den Seitenflügel des alten Krankenhauses führte. Er stieg eine schlichte Steintreppe hoch und ging einen langen, weißgetünchten Korridor hindurch zu dem Chemielabor, in dem er Sherlock vor sechs Jahren kennengelernt hatte.

In keinster Weise hatte er damit gerechnet, den Freund jetzt dort anzutreffen, er war nur einer sentimentalen Erinnerung gefolgt. Aber da war Sherlock in dem hohen Raum voller Gerätschaften, beugte sich über einen weit entfernt stehenden Tisch.

Ohne Anzeichen von Überraschung sah er auf, als John näher kam. »Wenn ich eine Speichelprobe hätte, wäre es ein Einfaches. Aber mit dem Haar komme ich nicht weiter.« Sorgfältig beförderte der Detektiv seine Probe wieder in den Klarsichtbeutel. »Wie unnötig, die gesamte Bürokratie in Gang setzen zu müssen, nur weil Ethel verliebt ist.«

John grinste. »Verliebt war sie vorher auch, aber vielleicht werden ihre Gefühle ja jetzt erwidert.«

»Überbewertete chemische Reaktionen.« Er schaltete eine Apparatur aus. »Wie ist dein Portugiesisch?«

»Mein –«

»Dachte ich mir. Aber ein bisschen Akzent bekommst du hin, oder? Und sei insgesamt nicht so britisch!«

Er war britisch? Sherlocks Blässe ließ ihn bestimmt nicht als einen Südeuropäer durchgehen, er trug ein Sommerjackett, das mindestens aus der Regent Street, wenn nicht maßgeschneidert aus der Savile Row kam, über einem hellen Oberhemd, dennoch begutachtete er John in seinem Blouson, dem Polohemd und der Jeans kritisch.