Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

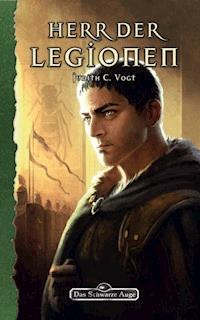

- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Das Schwarze Auge

- Sprache: Deutsch

Im hunderttürmigen Bosparan kann ein steiler Aufstieg einen tiefen Fall bedeuten - ein Risiko, das die Patrizierin Sahina billigend in Kauf nimmt, um Ruhm und Ehre zu erringen. Auch das Sklavenmädchen Puella versucht die Karten im Spiel um die Macht neu zu mischen, doch ihr Leben liegt in der Hand eines skrupellosen Mannes und selbst der kleinste Fehltritt kann jederzeit ihr Ende bedeuten. In der umkämpften Provinz Garetia steht die Legionärin Eiria fernab vom Glanz der Capitale auf verlorenem Posten und droht zwischen den Intrigen der Mächtigen aufgerieben zu werden. Während das Imperium im Niedergang begriffen ist, wird der Kampf der drei ungleichen Frauen um ihre Bestimmung über das Schicksal eines ganzen Volkes entscheiden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 506

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Biografie

Judith C. Vogtwurde 1981 in der Nordeifel geboren. Das 100-Seelen-Dorf ihrer Jugend ließ ihr keine andere Wahl, als sich bereits in jungen Jahren dem Rollenspiel sowie dem Lesen und Schreiben von Fantasy zu widmen. Nach einer Ausbildung zur Buchhändlerin, einem Umzug in die Weltmetropole Aachen und ein paar Jahren literarischer Fingerübung veröffentlichte sie 2011 ihren ersten RomanIm Schatten der Esse. Ihr Zweitjob führt sie jedoch zurück in die Wälder, die sie in Jugendtagen von Kinos und anderen Errungenschaften der Zivilisation abgeschottet haben – dort ist sie als Gruppenleiterin für Kinder und Jugendliche tätig und sucht sich den Ausgleich vom Schreibtischjob.

In ihrer Freizeit widmet sie sich – neben dem Rollenspiel – besonders gerne alten Zeiten und alten Geschichten, übt sich in Schwertkampf und verhaut ab und an als Kelten-Reenactor allzu vorwitzige Römertrupps.Herr der Legionenist ihr zweiter Roman und der Auftakt eines Zweiteilers. www.jcvogt.de

Titel

Judith C. Vogt

Herr der Legionen

Ein Roman in der Welt vonDas Schwarze Auge©

Originalausgabe

Impressum

Ulisses Spiele Band 11075PDF

Titelbild: Marcus Koch Karte der Region: Melanie Maier

Buchgestaltung: Ralf Berszuck E-Book-Gestaltung: Michael Mingers

Copyright ©2012 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN und DEREsind eingetragene Marken. Alle Rechte von Ulisses Spiele GmbH vorbehalten.

Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt.Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.

Dank gebührt ...

… Uli Lindner und Daniel Simon Richter, die an der Entstehung der »Dunklen Zeiten« maßgeblich beteiligt waren und mir bei der Fertigstellung des Romans mit Antworten auf meine Fragen zur Seite standen.

… Hötti und den Mitspielern des MPAs der Ratcon 2010, die mir einen ersten Einstieg in die Dunklen Zeiten gewährten.

… der ersten Testleserin Lydia, die Rom dem Mittelalter vorzieht und nun eine Quallenphobie hat.

… Marc, der nun schon zum zweiten Mal Korrektur las und auch pikante Szenen mutig in der Straßenbahn bearbeitete.

… den Teilnehmern des RSWE im November 2010, die das eine oder andere wiedererkennen könnten.

… all den wunderbaren Baudenkmälern, Büchern und Internetseiten, die das römische Reich, römisches Leben, Wohnen, Sprechen, Denken erlebbar machen.

… der HBO-Serie »Rom« für ihren Detailreichtum und die Inspiration.

… Werner Fuchs, Catherine Beck, Mario Truant und Melanie Maier für ihre Unterstützung.

… Christian, wie immer. Es wurde schon gemutmaßt, das C. auf dem Cover stünde für dich – und du hättest auch mehr als das redlich verdient. Was würde ich ohne dich machen?

Vorwort

Geneigter Leser,

dieser Roman – der erste Teil eines Zweiteilers – spielt mit unseren Ideen und Vorstellungen vom Imperium Romanum, jenem Reich, das unserer Kultur in vielen Zügen heute noch zugrunde liegt und dessen Zeugnisse uns vielerorts präsent sind.

Trotzdem oder gerade deshalb ist dies ein Roman aus der Welt des »Schwarzen Auges« – und diese Welt lebt davon, dass wir Realität und Phantasie miteinander verweben. Insofern ist dies sowohl ein Fantasyroman als auch meine persönliche Form von »experimenteller Archäologie« – ein »Was-wäre-wenn-Roman«, den trotz aller Phantastik viel Recherchearbeit begleitet hat und der zum Ziel hat, möglichst auch dem kritischen Blick auf die Authentizität einer pseudo-römischen Gesellschaft standzuhalten.

Ich habe Bosparan – die aventurische Version Roms – nicht geschaffen. Erst im Herbst 2010 ist zum Rollenspiel »Das Schwarze Auge« Hintergrundmaterial unter dem Titel »Die Dunklen Zeiten« im Ulisses-Verlag erschienen. Auch dieser Publikation liegen emsige Recherche und viel Phantasie zugrunde – an dieser Stelle ziehe ich den Hut vor jenen Autoren, die dazu ihren Beitrag leisteten. An verschiedenen Stellen werde ich mich – manchmal bewusst, manchmal sicherlich auch unbewusst – von dieser Steilvorlage entfernen (ein Beispiel ist die wechselnde Schreibweise der Götternamen, die ich der Einfachheit halber vereinheitlicht habe, ein anderes die Tatsache, dass sich die Bosparano- also Latein-sprechende Bevölkerung im Roman stets duzt und keine ehrerbietigere Form der Anrede kennt, wie es auch im Alten Rom der Fall war).

Für alle, die es gern historisch korrekt mögen, muss ich an dieser Stelle anmerken, dass die bosparanische Legion, obgleich in ihrer Gesamtzahl von 5400 Legionären mit dem irdischen Vorbild identisch, in der Aufstellung etwas von der römischen abweicht – eine detailliertere Beschreibung sowie ein Glossar zu den meisten aventurischen und lateinischen Begriffen, die ich verwendet habe, findet sich im Anhang.

Nun gebe ich dem geneigten Leser Raum, sich selbst ein Bild zu machen – von Bosparan, 385 Jahre vor seinem Fall …

Stetit puella

Tamquam rosula

Facie splenduit

Et os eius floruit

Steht ein Mädchen dort

Wie die Rose rot

Das Gesicht glüht

Und ihr Mund blüht

aus den Carmina Burana

Praeludium

Lautlos ließ sie das Wort über ihre Zunge rollen, wieder und wieder drehte sie es im Kopf hin und her, wie die Räder des Karrens sich drehten.

Bosparan.

Bosparan war das Ziel der Reise. Das Ziel einer Reise, die sie mit einem Dutzend Männern, Frauen und Kindern im Inneren eines mit Brettern verrammelten Fuhrwerks verbrachte. Es stank; vielleicht, weil schon einmal Schweine oder anderes Vieh mit diesem Wagen transportiert worden waren – oder vielleicht, weil auch Menschen stinken können wie Schweine, wenn man sie lang und eng genug einschließt.

Puella hatte Glück – ein bescheidenes, anderen Menschen vielleicht unbedeutend erscheinendes Glück, so sie nicht eingepfercht waren wie Vieh – jedoch hatte sie, bohrend mit ihren dünnen Fingern und hebelnd mit einem Glied ihrer Kette, einen Spalt in der Wand des Wagens vergrößern können und spähte nun nach draußen. In sich und den Anblick der vorbeiziehenden Landschaft versunken rollte sie das Wort hin und her, versuchte zu begreifen, was es bedeutete, was es für sie bedeuten würde. Schob das Stöhnen, das Murmeln und Raunen, das seltene kurze Schreien eines Kindes beiseite und ging ganz auf in diesem einen Wort.

Bosparan.

Draußen hatte sich die Landschaft bereits verändert. Die graue, steinige Welt der Latifundie, aus der sie stammte, in der sie geglaubt hatte, das Leben, das sie dort begonnen hatte, auch dort zu beenden, war bereits in grünen Wiesen, sattem Weideland und den zypressengesäumten Alleen der großen Reichsstraße versunken. Beinahe unheimlich in ihrer Regelmäßigkeit sah sie die aufrechten kegelförmigen Bäume vorüberziehen – sie musste nur bis fünf zählen, dann unterbrach wieder einer ihren Blick ins Umland. Und wenn einmal ein Baum fehlte, gefällt vielleicht von der Wut eines Unwetters, so gewahrte man es sofort, wie eine Narbe in regelmäßigen Gesichtszügen.

Bosparan.

Bald gesellten sich Grabmäler dazu – verwitterte alte, farbenprächtige neue, erhabene und solche, die kaum zu entdecken waren, gekrönt von den Göttern alter Tage. Ihre dahingeschiedenen Stifter blickten als Steinrelief von den Fronten der Denkmäler herab, mal mit strengem Blick, einträchtig neben Gemahl oder Gemahlin, mal so lebensfroh und plastisch, als hätten sie nie Einzug in den Borones halten müssen.

War alles in Bosparan so ordentlich wie diese Straße, so vielfältig wie die Monumente des Gräberfelds? Würde es dort den Schmutz und den Gestank der Sklavenquartiere nicht mehr geben? Sie tastete nach dem eisernen Halsreif, den man ihr, ebenso wie allen anderen im Wagen, angelegt hatte und der sie mit einer Kette im Wageninneren zurückhielte, selbst wenn der Verschlag nicht zu allen Seiten verrammelt wäre. Um den Wagen herum sah sie, unregelmäßig in ihrem Sichtfeld auftauchend, mehrere bewaffnete Reiter – sie waren es auch, die Brot und Wassereimer durch eine Klappe in der Decke herunterließen. Sehr vorsichtig war man nun mit diesen Sklaven, obwohl sie doch dreckig, hungrig und abgestumpft waren wie eh und je. Puella lächelte ein wenig und schob den an ihrer Haut schabenden Halsring in eine andere Position.

Magisch, ja, sie alle waren mit Zauberkräften gesegnete Sklaven, und solche konnte man nicht für den Steinbruch gebrauchen und auch nicht für die anderen Aufgaben in den Baracken einer einfachen Latifundie. Solche waren gefährlich und mussten in die Hände derer gegeben werden, die sich damit auskannten, die sie sogar als begehrte Ware betrachteten und gute Preise zahlen würden.

Puella hatte Glück gehabt – und diesmal nicht nur das Glück einer Lücke zum Hinausschauen. Wenig war ihre magische Begabung bislang ans Tageslicht getreten, und wenn, so hatte sie niemandem geschadet – anders als das Kind, das immer mal wieder sein klagendes Weinen ausstieß, und das, nachdem es einen Quartiersmeister in Flammen hatte aufgehen lassen, in Ketten geschlagen und mit einer Eisenmaske ohne Augenschlitze versehen worden war. Zudem hatte Puella das Glück gehabt, dass wenige Tage nach ihrem eigenen kleinen magischen Unfall ein Sklaventransport nach Bosparan gehen sollte und sie nicht noch monatelang mit eisernem Halsring und vielleicht sogar Maske oder Knebel auf ihren Transport hatte warten müssen.

Und so starrte sie hinaus – für eine zaubermächtige Sklavin von vielleicht zwölf oder dreizehn Jahren verhältnismäßig glücklich –, bis der späte Nachmittag ihr einen neuen Ausblick gewährte: Weit entfernt, jenseits der Olivenhaine, jenseits der Nebel, die langsam aus Tälern und Flussauen aufstiegen, begannen sich die Umrisse mehrerer Hügel aus der blauen Ferne herauszuschälen. Gesäumt, gekrönt, bewachsen waren diese Hügel mit Steinbauten. Jene, die am weitesten entfernt waren, wirkten beinahe durchscheinend grau, und Schicht um Schicht, näher rückend, gewann an Schärfe und Dunkelheit, bis sich der vorderste, baumbestandene Hügel, gekrönt von einem einzelnen, prachtvollen Bauwerk wie von einer Krone, beinahe schwarz gegen den diesigen Himmel abhob.

Als eine Stimme Puellas staunende Gedanken durchbrach, rang sie erschrocken nach Luft – offenbar hatte sie den Atem angehalten, seit sich die Stadt aus den Nebeln und der Dämmerung schälte.

»Bosparan!«, echote die Stimme das Wort, das sie den ganzen Tag schon auf der Zunge kostete, ohne es auszusprechen. Ein schmaler junger Mann hatte mit hungrigen Augen neben ihr durch den Spalt gespäht, und nun griff er nach ihrem Oberarm. »Das dort«, flüsterte er heiser, »das ist Avestan, der Hügel dort!«

Woher wusste er das? War er als Kind fortgebracht worden aus der hunderttürmigen Stadt? Oder kannte auch er Bosparan nur aus Erzählungen? Puella fragte ihn nicht, denn ihre Zunge war immer noch mit diesem Wort beschäftigt, und nun schmeckte es nach blauer Ferne, nach Hügeln im Dunst.

Bosparan.

Garetia, Messisa Anno XV1 Daleki

Die Hornisse stieg zu ihrem Flug auf. Hoch wie ein Vogel schwang sie sich in die Lüfte und blickte hinab.

Die Legio V Shinxiria hatte Stellung bezogen – Reihe um Reihe füllten die Soldaten den Talkessel im Südwesten aus. Die Luft war schwül, bleierne Wolken verhüllten den Himmel – ein Tag, der auch ohne eine Schlacht nach Blut und Feuer gerochen hätte. Das unversehrteste erste Manipel bildete den mittleren Block; rechts und links, leicht zur Mitte hin gedreht warteten in ihre Kohorten gegliedert die restlichen vier Manipel, zusammengesetzt aus den Überlebenden der schon lange nicht mehr Sollstärke betragenden Legion. Der tiefe Ton der Luren, die neben der aufragenden Standarte der fünften Legion geblasen wurden und das Signal zum Vorrücken gaben, klang zur Hornisse herauf. Wie ein einzelnes Wesen – nein – wie ein Schwarm, von einem übermächtigen Geist kontrolliert, setzte sich die Legion in Bewegung. Die Schritte der nagelbeschlagenen Caligae ließen die umliegenden Felsen und baumbestandenen Höhenzüge erzittern – und ebenso die Herzen der Gegner.

Die Hornisse setzte zum Sturzflug an und wandte sich nach Nordosten – erfreut sah sie die halbnackten barbarischen Horden, wild bemalt, schwarz bepelzt, schreiend in einem unbändigen Hass, der nur aus der eigenen bodenlosen Angst vor der perfekten Kriegsmaschinerie, der Creatura Legionis, geboren worden sein konnte.

Die mit Tand und Metall behangenen Priester warfen sich auf die Knie, erflehten mit krachenden Hieben auf den eigenen Brustkorb den Segen ihrer Götzen, entfachten den gefürchteten Furor Gareticus – doch wer waren diese Götter gegen Shinxir, der das Schlachtenglück lenkt? Der den Schwarm der kämpfenden Legionäre führt?

Kurz streifte die Hornisse den lederbespannten Helm des Anführers, der auf einer kleinen Anhöhe stand und Bosparans heiliger Ordnung all seinen Zorn entgegenbrüllte. Angesichts des großen Insekts wurde er abgelenkt, nur für einen Wimpernschlag, und als er sich seinen Kämpfern wieder zuwandte, wirkte er mutloser, weniger zornig. Leerer.

Die Hornisse drehte wieder bei, taumelte noch kurz zwischen den sich in besinnungs- und bedingungslose Raserei schreienden Orks hin und her, bevor sie sich wieder der glorreichen Fünften zuwandte.

An der Spitze des ersten Manipels, unmittelbar neben dem Signifer mit der stolz emporgereckten Legionsstandarte, blitzte ein verirrter Sonnenstrahl auf dem Helm des Ersten Speercenturios; der golden-schwarze Federbusch des rangältesten Kämpfers der Shinxiria zog die Hornisse in seinen Bann, und sie umkreiste ihn fasziniert. Der Centurio reckte sein Pilum in die Höhe, umfasste den Schaft des schweren Wurfspeers mit der Faust und schleuderte ihn, »Fünfte!« brüllend, dreißig, vierzig, vielleicht sogar sechzig Schritt in die Reihen der heranstürmenden Orks hinein. Der Fall des ersten Gegners wurde in einiger Entfernung mit einem schier irren Gebrüll zur Kenntnis genommen, der Feldzeichenträger hingegen quittierte es mit einem Lächeln, wie man einen alten Scherz bemerkt, der immer wieder der gleiche bleibt und einem doch stets ein Lächeln abringt. Die Hornisse flog zu seinem Gesicht hinüber und kreiste über ihm – er wartete noch einige Augenblicke ab, dann reckte er, dem gellenden Befehl zum Speerwurf folgend, das Feldzeichen über seinen Kopf, um den Soldaten des Manipels den Befehl weiterzugeben. Nun trennten sie noch etwas mehr als zwanzig Schritt von den barbarischen Schwarzpelzen, die mit rollenden Augen, geiferndem Geschrei, losgelassenen Kriegshunden auf sie zustürmten. Pilum um Pilum schlug in die Reihen ein, durchschlug Felle, Lederrüstungen, Hundeschädel und die wenigen Eisenstücke, mit denen die Orks ihre Körper gerüstet hatten.

Die Hornisse sah sie fallen, sie überschlugen sich, und dann trampelten die unbarmherzigen Füße der Nachrückenden auf sie ein.

Das Insekt, von einem plötzlichen Windstoß erfasst, taumelte einige Reihen zurück in der Ordnung der Legion. Dort, umgeben von den Schilden der Soldaten um ihn herum, stand ein junger Soldat. Das dunkle, kurzgeschorene Haar war von keinem Helm verdeckt, und er trug nur einen leichten Brustpanzer aus Leder am Leib, blanke Metallnieten zierten und verstärkten Streifenschurz und Schulterschutz. Der Centuriomagus, Kommandant der zweiten Kohorte des ersten Manipels – eine ehrenvolle Position für einen Mann seines Alters – hob die Arme in die Waagerechte. Seine Fingerspitzen streiften das Gesicht eines Legionärs, der zurückzuckte, als habe er sich verbrannt, dann reckte der Magier mit einem Ruf die Fäuste in die Höhe. Mit einem fauchenden Geräusch ließ seine Zauberkraft im unübersichtlichen Heerhaufen der Orks eine plötzliche Feuersbrunst ausbrechen. Die Flammen zuckten hoch, als kämen sie aus den irdenen Tiefen, entzündeten Haar, Lumpen, hölzerne Waffenschäfte, und wurden dann von der leeren Luft verschluckt, als wären sie niemals dort gewesen – doch was sie in Brand gesteckt hatten, brannte weiter, steigerte Chaos ins Grenzenlose und Schreie in panisches Kreischen. Inmitten des Gebrülls, der brennenden Schwarzpelze und des Gestanks nach Feuer, Haar und Fleisch stieg die Hornisse wieder ein Stück auf, fortgetragen von der Hitze, die den Magus umgab wie eine Kuppel. Schweiß stand auf der Stirn des Mannes, vor dem sich die Scuta, die hohen Schilde der Legionäre, wieder undurchdringlich schlossen. Ein weiterer und noch ein dritter Flächenbrand flammten an anderen Stellen auf und ließen die Orks in Verzweiflung und besinnungslose Besessenheit verfallen. Die Hornisse wurde von der heißen Luft in die vorderste Staffel der Legionäre geschoben – genau dort prallten nun die Schlachtreihen aufeinander – Orks, manche brennend, manche gar im Todeskampf, warfen sich mit ihrer bloßen Körpermasse gegen die Schilde der ersten Reihe. Der Legionär, die Hornisse spürend, die an ihm vorbeizog, stach mit dem Gladius von unten in den Bauch eines anstürmenden Orks – windend und schreiend brach dieser zusammen, doch der nächste sprang mit einem gewaltigen Satz über den sich im Schmerz wälzenden Körper hinüber, packte den oberen Rand des Scutums und versuchte, eine Lücke in die Schlachtreihe zu reißen. Eine Axt sauste aus dem Nichts auf den wehrlosen Legionär herab, doch die Hornisse auf seiner Wange ließ ihn herumfahren – und so schrammte die Axt an seinem Schädel entlang, hinterließ eine blutende Wunde, eine Scharte im Schild … und einen lebenden Soldaten. Der Legionär stach erneut zu, die Augen im Bewusstsein, dem Tod nur knapp entronnen zu sein, starr aufgerissen, und der Ork fiel zu seinem zuckenden Bruder hinab auf den Boden. Ärgerlich summend setzte das Insekt seinen Flug fort – es sah sofort, dass an einigen Stellen die erste Reihe bereits nachgegeben hatte, doch da ertönte der schrille Pfiff des Ersten Speercenturios, die zweite Reihe riss die erste zurück in Deckung und trat selbst einen Schritt vor. Manche Legionäre lösten sich nur schwer aus dem Kampf, den sie fochten, manche sanken in der zweiten Reihe bereits verwundet oder tot zu Boden. Die Legio V war den Gegnern zahlenmäßig unterlegen, und das Tal bot keine optimale Situation für eine gute Schlachtaufstellung – dennoch würde die bosparanische Armee den Sieg davontragen, dessen war sich das Insekt sicher. Jetzt, da die Orks heran waren, da die Legionäre ihnen in die verzerrte, hässliche, geifernde, hasserfüllte Fratze blicken mussten, war einer der Optiones bereits damit beschäftigt, mit seiner langen Stange Flüchtende zurück in die Formation zu schieben. Er fluchte leise, doch als die Hornisse heransirrte, beruhigten sich die Herzen der Desertierenden, und sie nahmen ihren Platz in der zweiten oder dritten Reihe wieder ein. Erneut eine Rotation, frische Männer und Frauen drängten an die Frontlinie und schlugen den ersten Ansturm der Orks zurück. Der Magier wies mit seinem Stab und den Fingern der Linken auf die Front der Angreifer, ein Wort ausstoßend, das, obgleich Bosparanisch klingend, für die Umstehenden keinen Sinn ergab, und ließ sicherlich ein halbes Dutzend Feinde damit in plumpen Stolperschritt verfallen; von den eigenen Kameraden wurden sie niedergetrampelt oder gar niedergestochen, wenn sie dem Zorn der herandrängenden Krieger im Wege waren.

Zufrieden folgte die Hornisse weiter ihrer geschwungenen Flugbahn. Die Legionsmagierin des dritten Manipels beschwor einen riesigen, raubkatzenartigen Daimon, der, mit seinem stachelbewehrten Schwanz eine Legionärin niederschlagend, über die Soldatenreihen hinwegsetzte und mit seinen grüngeifernden Zähnen und Klauen unter die Orken fuhr.

Die Hornisse, nun guter Dinge, machte sich daran, kleinere Zufälle zu bewirken, hier und da eine richtige Bewegung hervorzurufen – hier und da ein Leben zu retten.

Stundenlang wogte die Schlacht, die schrillen Pfiffe wurden zur einzigen Zeitmessung in einer Welt, in der es keine Sonne mehr zu geben schien.

Im vierten Manipel waren die Orks mit ihren bösartigen Hunden durchgebrochen, doch die Reihen der Scuta schlossen sich um die Eindringlinge, und die wie mechanisch stechenden Gladiusspitzen machten die Feinde ohne Unterschied nieder.

Eine Legionärin des Dritten wischte sich mit dem Ärmel über die Stirn, bevor ihr der Schweiß in die Augen laufen konnte. Als ihr Blick wieder klar war, wurde sie einer neuen Gefahr ansichtig, die auf die Legion zustampfte – eine massige Kreatur, beinahe so hoch wie der Scheitel eines Menschen, der auf den Schultern eines anderen Menschen steht, kam schweren Schrittes, eine Stachelkeule schwingend, auf die vierte Kohorte des dritten Manipels zu.

Der Pfiff des Centurios brachte die verzagenden Gemüter zur Besinnung. Hier, so wusste die Hornisse, wurde ihre Hilfe erneut gebraucht. Die Legionsmagierin des Manipels war nach mehreren Flächenbränden und der Beschwörung des mittlerweile niedergerungenen Zants bereits bewusstlos beiseite getragen worden, und so stand nun im dritten Manipel nur noch blankes Metall gegen das orkische Gezücht.

»Scuta dicht!«, schrie der Centurio, und die Legionäre rückten enger zusammen, um dem massigen Monstrum keine Lücke in ihren Reihen zu bieten. Die Anwesenheit der Hornisse erfüllte die Kohorte mit einer unwirklichen Ruhe, das Summen der Flügel füllte ihre Köpfe und ließ keine Angst mehr hinein. Die Legionärin spürte keine Wunde, keine Erschöpfung. Sie schüttelte all dies ab, packte den Gladius, der winzig wirkte gegen ein so großes Geschöpf, und bereitete sich auf den Aufprall des schweren Leibs vor.

Er war fürchterlich. Die Stachelkeule fegte eine klaffende Lücke in die erste Reihe, der Soldat zu ihrer Linken wurde, ebenso wie mehrere neben ihm, von den Füßen gerissen und warf Eiria beinahe hintenüber. Sie stemmte sich in den aufgewühlten Boden, kauerte sich hinter den Schild, als ein gewaltiger Fußtritt Risse in das Lindenholz des Scutums trieb. Sie schrie auf, packte den Gladius, erhob sich mit einem Satz und rammte dem Geschöpf die Klinge in die teigig-fette Seite. Augen funkelten sie an, eine Hand griff nach ihrem Kopf, um ihn mit einem einzigen Muskelzucken zu zerdrücken. Sie warf all ihre Kraft gegen den Gladius, ihn tiefer hineintreibend, um Fett und Fleisch zu durchdringen und lebenswichtige Innereien zu verletzen – die Finger umfassten ihren Schädel; doch bevor sie zudrücken konnten, hatten sich weitere Legionäre auf den Koloss gestürzt, stießen ihre Klingen in seinen Leib, hackten auf ihn ein, bis sein Todesgeheul über das Schlachtfeld dröhnte. Die Legionärin, der zupackenden Hand entkommen, wandte sich um – abgelenkt von dem Insekt auf ihrem Unterarm – und erwehrte sich, beinahe ohne es zu bemerken, mit ihrer Klinge eines auf ihren Schädel herabsausenden Säbels. Die Linke riss den Pugio aus der Scheide und trieb ihn dem Ork in die Kehle. Mit einer Bewegung, als lenke sie ein fremder, aber unglaublich präziser Wille, hob sie ihren Schild auf – oder den eines anderen –, wappnete sich damit gegen die nächste Welle der Angreifer und stach Gegner um Gegner nieder. Keine Pfiffe drangen mehr an ihr Ohr – und vielleicht pfiff auch niemand mehr, vielleicht war die Kohorte zersprengt und nur sie allein stand noch hier, wie ein Fels in der Brandung hinter ihrem Schild. Nein – rechts und links von ihr bewegten sich weitere Körper, im unermüdlichen Tanz der Legion. Sie tanzten, bis niemand mehr da war, der mittanzte. Bis sich der bleierne Rauch und der Staub gelegt hatten und nur noch ein blutiges, verbranntes Schlachtfeld zurückließen.

Eiria kam wieder zu sich – das Summen in ihren Ohren erstarb plötzlich, der Rausch verflog, und Schmerz, Anstrengung und Verwirrung drangen mit einem Mal heftig auf sie ein. Zitternd ließ sie sich auf die Knie nieder und wischte sich mit der Linken über die altersdunkle lederne Armschiene an ihrem Waffenarm. Hatte dort nicht eben ein Insekt gesessen, groß, schmal und furchteinflößend mit seinen starren Facettenaugen? Beinahe konnte sie es durch den Schleier, der sich über ihre Augen zu legen begann, noch wahrnehmen, bevor es sich vollends auflöste, als wäre es von einem unendlich geduldigen Baumeister aus Staub- oder Sandkörnern zusammengesetzt.

Die Legionärin blickte um sich, stöhnend löste sie die Schnalle des Helms und ließ ihn in ihren Schoß fallen. Zerhauene Leiber lagen um sie her; Orks und anderes wildes Getier, zerschlagen von den bosparanischen Schlachtreihen – doch auch Legionäre, getötet von der hasserfüllten barbarischen Wucht, mit der die Feinde auf sie eingedrungen waren. Tote um Tote um Tote, deren Reihen nicht wieder aufgefüllt wurden.

Und wozu?, begann sie sich zu fragen.Sie werden weniger, wir werden weniger, und irgendwann sind wir alle von Dere getilgt.

Diese Brut immerhin würde sich rasch fortpflanzen, auch wenn sie noch so viele von ihnen erschlagen würden. Legionäre pflanzten sich in der Regel nicht fort, man konnte nur hoffen, dass der Horas neue entsenden würde. Hierher, ins Barbaricum, in dem es nichts zu holen gab, außer Steinen und Bäumen und den Fellen wilder Tiere.

Nichts zu holen. Nicht einmal Sold.

Sie griff nach ihrem Pugio, der zu Boden gefallen war, raffte sich auf, setzte den Helm auf den Kopf und schnallte den Schild auf den Rücken.

Vorsichtig bewegte sie sich, um sicherzugehen, dass sie keine ernsteren Verletzungen davongetragen hatte, die sie im Rausch der Schlacht vielleicht nicht einmal bemerkt hätte. Nein, einige Schrammen, Schnitte und Prellungen. Das trocknende Blut stammte nicht von ihr.

Das Schlachtfeld, am Ende des Gefechts beinahe zur Unbeweglichkeit erstarrt, begann nun wieder, sich zu regen. Schwer Verwundete stöhnten und bettelten um den Gnadenhieb, leichter Verletzte suchten die Hilfe der Kameraden, um sich durch die toten und sterbenden Leiber zum Lager zurückzuschleppen. Schultern wurden geklopft, gegenseitig versicherte man sich das eigene Überleben und das des Gegenübers. Einige gab es, die beherzt dem Leben der kampfunfähigen Feinde und der zu schwer verwundeten Freunde ein Ende setzten. Eiria jedoch, nachdem sie der Kriegsbestie ein Ohr abgetrennt und in ihren Gürtel geschoben, ein paar Schultern geklopft und einem verletzten Legionär ihrer Kohorte auf die Beine geholfen hatte, beabsichtigte etwas anderes.

Mit dem Dolch in der Hand ging sie von Leiche zu Leiche – sich stets wachsam umschauend, denn bei den gefallenen Kameraden war eindeutig mehr zu holen als bei dem barbarischen Geschmeiß, das sie getötet hatten. Natürlich war es nicht gern gesehen, bei den Kameraden zu stehlen, nein, es standen gar fünfzehn Peitschenhiebe darauf. Aber jeder wusste, dass sich niemand die Mühe machen würde, die Gefallenen zu identifizieren und ihre Besitztümer in die Heimat zu entsenden. Bevor all die Ringe, die Säcklein unter der Tunika, die verzierten Schnallen und die wenigen wertvollen Erbstücke auf den Schlachtfeldern von Gras und Gestrüpp überwuchert würden, war es doch nur recht und billig, dass sie als Sold für die Lebenden herhielten.

Eine Weile kroch sie durch die Leiber und die Gliedmaßen am Boden, steckte sich hier einen verzierten Dolch ein, nahm dort einen Ring an sich, entfernte bronzene Beschläge und einmal auch ein großes kupfernes Amulett, das einer der Schwarzpelze um den Hals trug. Beim nächsten Leichnam jedoch hielt sie inne. Sie kannte das Gesicht, das dort, schlamm- und blutverschmiert, mit geöffneten Augen zum Himmel aufsah. Sie biss die Zähne zusammen, legte den Kopf in den Nacken und folgte dem Blick. Was mochte er dort als Letztes gesehen haben? Eine Wolke? Das Gesicht seines grinsenden Feindes? Ein Insekt, das von Soldat zu Soldat flog? Sie seufzte.

»Jelianus«, murmelte sie, »du dummer Kerl. Mitten in die Brust. Wo hattest du deinen Schild, ist er dir zu schwer geworden?«

Sie tastete nach Jelianus’ Würfeln, mit denen sie, in Andenken an den gefallenen Freund, weiterwürfeln würde, und mochten sie ihr so viel Glück im Spiel bringen, wie sie ihm gebracht hatten! Sie befanden sich wie stets in einem Beutel unter seinem Kettenhemd, nun nur wenige Fingerbreit über der grässlichen Wunde, die seine Rippen zerschlagen hatte. Zudem förderte sie einen kleinen Anhänger zutage – wie eine Münze mit einem Profil versehen. Sein Liebchen vielleicht, oder seine Mutter, über so etwas hatten sie nie gesprochen. Der Anhänger jedoch war sicherlich aus Silber; sie zögerte nicht lange und schnitt das Lederband zusammen mit dem Band des Beutels durch. Beides in der Hand wiegend, seufzte sie noch einmal. Er würde es so wollen. Hatte sie doch stets gern gehabt, oder?

Ein Räuspern ließ sie herumfahren.

»Legionär!«, erscholl hinter ihr eine Stimme. »Bestiehlst du deine Kameraden, die, die dir in der Schlacht den Rücken gedeckt haben?«

Sie sprang auf die Beine, dass Rüstzeug, Schild und Waffen klapperten. »Nein, Herr!«, rief sie aus und starrte starr geradeaus, aufrecht wie ein in den Boden gepflanzter Pilum, die Hand krampfte sich noch um den Würfelbeutel und das Amulett.

»Dann lass mich sehen, was du in der Hand hältst!«, fuhr der Centurio sie an.

Sie blickte so angestrengt durch seine Nasenwurzel, dass sie ihn kaum richtig erkennen konnte, das Herz schlug ihr laut in der Brust, und sie wagte nicht, ihm in die Augen zu sehen. Dennoch schälte sich in ihrem Blickfeld langsam heraus, dass ihr Gegenüber ein bereits ergrauter, von Kampf und Krieg gestählter Mann war, alles an ihm war Militär – die Rüstung ordentlich, und selbst der Verband um den rechten Oberarm, der einen kleinen Blutfleck aufwies, wirkte korrekt und so, als trüge er ihn immer.

Er war nicht einfach irgendein Centurio. Er war der Primus Pilus, der Erste Speercenturio, sie hatte ihn bereits gesehen, wenn er bei Ansprachen in unmittelbarer Nähe zum Legaten Triburius stand, grau wie ein alter Wolf und ebenso wachsam, loyal und erfahren.

»Zeig mir schon deine Hand, Legionärin!«, fuhr er sie an und legte seine Rechte auf den kunstvoll verzierten beinernen Knauf seines Gladius’.

Eiria streckte, den Blick immer noch starr auf die Stirn geheftet, die Hand mit dem Beutel und dem Amulett aus.

»Die Würfel meines Freundes Jelian, Herr!«, brachte sie hervor. »Er hat sie mir … vererbt, Herr!«

»Soso, hat er das.« Der Speercenturio griff nach dem Beutel, entwirrte den silbernen Anhänger aus den Lederbändern und besah ihn sich.

»Und dieses Bild, zufällig aus Silber, da wollte er auch, dass du das bekommst, ja?«

»Unsere Vereinbarung, Herr«, bestätigte sie, ihre Stimme jedoch war nicht ganz so fest, wie sie erhofft hatte.

»Eine Diebin bist du, Soldat!«, presste der Primus Pilus mit zusammengebissenen Zähnen hervor. »Und du weißt, was mit Dieben geschehen muss. Folge mir!«

Ohne darauf zu achten, ob sie ihm folgte, wandte er sich auf dem Absatz seiner genagelten Stiefel um und marschierte in Richtung Feldlager zurück. Eiria durchfuhr nur kurz der Gedanke, Fersengeld zu geben – doch was würde dann aus ihr werden? Waren fünfzehn Peitschenhiebe nicht leichter zu ertragen, viel leichter, als eine Desertation in die Wildnis Garetias? Zudem hatte der Erste Speercenturio in unauffälliger Distanz einen Optio positioniert, der, als sei er der Situation überhaupt nicht gewahr, den roten Rosshaarbusch auf seinem Helm aus der im Kampf verwendeten Position von Ohr zu Ohr wieder längs wie einen Hahnenkamm drehte. Eiria wandte den Blick wieder geradeaus und folgte gehorsam dem Ersten Speercenturio, der Jelians Beutel noch in der Hand hielt. Unauffällig zog sie die heutige Beute, mit Ausnahme des kupfernen Orkamuletts und des Ohrs, aus ihrem Gürtel und ließ sie, mit einem raschen Blick über die Schulter zum Optio, der ihr scheinbar unbeteiligt folgte, zu Boden fallen.

Das Feldlager hatten sie im Ludens, zu Beginn des Sommers, auf einer Anhöhe aufgestellt, von den Holztürmen an den Eckpunkten der Palisadenwälle konnten die wachhabenden Milites über sich nun langsam herbstlich verfärbende Wälder, sattgrüne Ebenen und nackten Fels blicken – in die Wildnis. Hatte das bosparanische Reich wirklich einmal auch dies alles umspannt? Warum hatte es kaum einen Stempel in diesem barbarischen Land hinterlassen? Und warum wurde es als erstrebenswert erachtet, es zurückzuerobern?

Damit sie uns nicht in den Rücken fallen, beantwortete sich Eiria ihre zweifelnden, nagenden Fragen selbst, während sie mit gestrafften Schultern durch das Tor trat.Wenn wir ihnen Gelegenheit geben, werden Orks, aufständische Siedler, entlaufende Sklaven und monströses Gezücht aus dem Osten, vielleicht sogar diese alhanischen Zauberweiber aus ihren Löchern kriechen und Bosparan Dolchstoß um Dolchstoß verpassen.

So war es – jedoch gerade im Moment, des einzigen Solds, den sie noch zu erhalten gehofft hatte, beraubt und im Angesicht einer sicheren Strafe, schien ihr das ein zwar edelmütiger und selbstloser Auftrag, der jedoch letztlich mit ihrer aller Tod enden würde. Und ihr Leben war sie nicht bereit zu geben, damit die – wie man hörte – weichlichen Bürger Bosparans sorglos in ihren Kissen liegen konnten. Nein, stand nicht ihr als Verteidigerin des Reichs auch einmal ein Kissen und etwas Sorglosigkeit zu? Ein bisschen davon hätte ihr vielleicht das silberne Amulett Jelians erkaufen können …

Bosparan, Messisa Anno XV1 Daleki

Das Haus der Beater summte wie ein Bienenstock, obgleich die hohe, dunkelgrün gestrichene Holztür noch geschlossen war. Sahina rückte ihr an den Schultern gefibeltes Kleid aus nachtblauer tulamidischer Seide zurecht und hieß ihre Leibsklavin anzuklopfen.

Sie befeuchtete noch einmal das gedeckte Rot auf ihren Lippen und zupfte eine braunrote Locke zurecht, die sich, befreit aus der Hochsteckfrisur, an ihrer Schläfe vorbeiringelte.

Geöffnet wurde die Tür von einer älteren Sklavin mit ergrauendem schwarzen Haar, das am Hinterkopfzu einem Knoten gebunden war. Sie hielt Sahina die wuchtige Tür auf und verneigte sich so tief, dass sie den Eingang mit ihrem vorgebeugten Leib beinahe versperrte. »Domina Veneta«, hauchte sie.

Ungeduldig mit der Zunge schnalzend trat Sahina ein und schob dabei die Sklavin ein wenig zur Seite.

Im Atrium, in dem die wächsernen Ahnenmasken an der Wand stimmungsvoll von Kerzen illuminiert wurden, ließ das Summen der vielen Stimmen nun bereits vermuten, dass die Beaterin Einladungen auf der Straße verteilt hatte, um ihr Haus voll zu bekommen. Sahina griff ihre Leibsklavin Puria am Arm und flüsterte ihr eine in diese Richtung gehende Bemerkung zu. Die Sklavin nickte beflissen, die Lippen verzogen sich ein wenig spöttisch, obgleich ihre Augen weiterhin ehrfürchtig über die prestigeträchtige Ahnenreihe glitten.

Den Korridor entlang schlenderte Fluvia, Oberhaupt der Beater, und wirkte erfreut und überrascht, als sie Sahina gewahrte, die sich so ausführlich im Atrium umsah, als sei sie nie zuvor hier gewesen.

»Sahina von den Venetern!«, rief sie aus und eilte auf die Freundin zu, ergriff ihre Hände und küsste sie auf die sorgsam geschminkten Wangen. Fluvia trug ein hauchzartes schilffarbenes Kleid mit einem breiten goldbesetzten Gürtel, das ihren – dem Alter zum Trotz – makellos schlanken Körper umspielte. Dennoch war offensichtlich, dass sie ihre sicherlich doch mittlerweile recht faltigen Brüste in Form gepresst hatte, um den verführerischen Ausschnitt zu kreieren, der das Kleid krönte. Sie roch nach einem seltsam krautigen Duft, eine Tatsache, die sich Sahina merkte, um sie vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt zu erwähnen.

»Fluvia, gute Freundin!«, erwiderte sie die Begrüßung mit einem breiten Lächeln. »Wie habe ich mich über deine Einladung gefreut! Du scheinst halb Bosparan eingeladen zu haben, so hört es sich an!«

»Ach, was denkst du! Nur der engste Kreis meiner Freunde! Halb Bosparan, das wäre ja nicht auszudenken, wer da alles käme!« Fluvia lachte ein perlendes Lachen, das ihre aufgedrehten roten Locken erbeben ließ. »Meine Liebe! Lass mich dich den anderen vorstellen, es ist sicherlich der eine oder andere dabei, der dich noch nicht kennt.«

»Tatsächlich!«, lachte Sahina und spürte, dass eines ihrer Lider gegen ihren Willen zuckte. »Wichtige und gute Freunde von dir, und ich kenne sie noch nicht! Also schäm dich, Fluvia!«

Beide lachten herzlich und betraten den mosaikgeschmückten Festsaal, wo sich bereits Tische unter erlesenen Köstlichkeiten bogen. Sahina sah sich rasch um – ja, sie hatte den Zeitpunkt des fortgeschrittenen Abends gut gewählt, denn es waren sicherlich bereits drei Dutzend geladene Gäste, zuzüglich ihrer Sklaven, anwesend, und deren Blicke hefteten sich nun alle auf sie. Sie warf die Locke zurück und lächelte – strahlend, aber distanziert. Das Stimmengewirr verstummte – nur vom Innenhof und aus einem weiteren Raum, der durch einen kurzen Gang der Aula angegliedert war, kamen weiterhin Geräusche der plappernden Gäste der Beaterin.

»Dies, meine lieben Freunde«, verkündete Fluvia, »ist meine gute Freundin Sahina von der ehrwürdigen Familie der Veneter. Die meisten unter euch kennen sie sicherlich.«

Allenthalben Kopfnicken – auch von jenen, die Sahina zum ersten Mal sah –, manch freundliches Winken und Lächeln. Sahina spürte, dass sich ihre Sklavin Puria schräg hinter sie stellte, sodass ihre Stimme Sahinas Ohr trotz des nun wieder einsetzenden Gewirrs der Gespräche gut erreichen würde.

Fluvia griff nach Sahinas Hand und zog sie hinüber zu einem Tisch, auf dem nordmärkische Austern und cyclopäischer Hummer auf Okraschoten arrangiert waren.

»Du wirst sicher hungrig sein – wir haben schon ordentlich zugelangt. Iss, solange noch etwas da ist! Wir unterhalten uns später – gleich kommen auch schon die Tänzer!«

Fluvia eilte geschäftig davon, und Sahina griff seufzend nach einem Stück des zerlegten Schalentiers. Natürlich war das reich vorhandene Essen noch keineswegs geplündert – zudem verabscheute sie Muscheln, Krebse und all dieses weiche, glibberige Meeresgetier. Sie biss einmal in das weiße Hummerfleisch und legte den Rest beiseite. Eine Sklavin brachte ihr Wein aus einem verzierten und auf Hochglanz polierten Glas. Sahina sah sich um – ja, tatsächlich hielt jeder geladene Gast solch eine schwer bezahlbare Kostbarkeit in Händen, eines war sogar zerbrochen, die größeren Stücke lagen auf einem Tischchen, auf dem auch eine Schale mit Obst zu finden war. Puria hatte den Raum mittlerweile im Blick.

»Dies hier ist nicht der Mittelpunkt des Geschehens«, flüsterte die Sklavin.

Sahina lächelte einem ihr bekannten dick geschminkten Curator zu, der, auf einer Liege ruhend, mit der glitzernd beringten Hand winkte. »Sie hat das teure Essen hier aufgebaut …«

»Teuer!«, warf Sahina wispernd ein. »Aus Cyclopea und den Nordmarken, ich bitte dich!«

»… aber hier sind die niedriger gestellten Gäste.«

»Und hier stellt sie mich also vor! Dieses ruchlose Stück!«, zischte Sahina mit einem Lächeln und winkte einem jungen Geck aus der Familie der Pheruger zu, der zwischen zwei Damen mit Perücken aus dem geschmacklosen Blondhaar der Hjaldinger saß und zu ihr herübersah.

»Sahina, meine Teure!«, wurde sie von einer älteren Dame begrüßt, die, eine Schale mit Krustentieren haltend, auf die Patrizierin zuschlenderte.

»Magilia Oceana«, wisperte Puria rasch.

»Magilia«, echote Sahina freudig. »Was für ein wunderbares Kleid!«

»Danke, danke, du bist zu gütig!«, erwiderte die Frau des Handelsmagnaten Oceanus und strich über den festen Stoff, der, verziert mit Silberfäden und reichen Ornamenten, ihre gesetzte Statur verhüllte. Über den üppigen, schweren Brüsten glitzerten ausgefallene silberne Ketten, um den Blick auf die Vorzüge ihrer pummeligen Figur zu lenken.

»Sahina, sag, hast du etwas von deinem Sohn gehört?«, fuhr die Frau fort und zerlutschte einen graurosigen Flusskrebs.

»Venetus Maior meinst du? Nein, ich habe nichts von ihm gehört, seit Jahren nicht«, gab Sahina zu und schüttelte traurig den Kopf. Jetzt brachten die eigenwilligen Eskapaden des Jungen sie schon in Erklärungsnot und wurden Gesprächsthema auf Feierlichkeiten. Wie unangenehm!

»Hör – mein Jüngster, Balbus, dient bei der Legion«, fuhr die Händlerin fort. »Es ist über ein Jahr her, dass ich den letzten Brief von ihm erhielt, aus Garetia.«

»Der arme Junge! Sie lassen schon die Kinder solch guter Familien im Hinterland kämpfen! Das hat er nicht verdient!«, rief Sahina aus.

»Warte, meine Liebe!«, fuhr Magilia fort und nahm dankbar ein Glas Wein vom Tablett eines Sklaven entgegen.

Wie viele dieser Gläser besitzt Fluvia?

»Er schrieb von einem Legionsmagier namens Venetus. Sag, dein Sohn – er ist doch von der Academia Arcomagica … fortgegangen?«

Geflohen, entkommen, fortgelaufen?– Was hatte Magilia sagen wollen? Was erzählte man sich über Venetus?Schädlich, schädlich sind diese selbstsüchtigen Geschichten für seine eigene Mutter!

»Ja, es missfiel ihm dort offenbar«, gab Sahina zu.

»Wäre es nicht möglich, dass er zur Legion gegangen ist?«, fragte die Oceana.

»Sicherlich, möglich ist alles. Hoffen wir, dass er nicht im Kampfe fällt. Brajanos möge ihn behüten – und deinen Sohn natürlich auch.«

»Sollten wir vielleicht …«, fragte Magilia noch, doch Sahina hatte bereits, einem leichten Stupser der Sklavin Folge leistend, einen vorbeigehenden Mann mittleren Alters an der Schulter gefasst und rief aus: »Nein! Brutius Merinus! Kann das sein – du hier?«

Garetia, Messisa Anno XV1 Daleki

Der Erste Speercenturio Martus hatte sich Zeit gelassen mit seinem Exempel. Zwei mitleidig dreinschauende Legionäre hatten Eiria an einen Pfahl gebunden und sie dort eine Weile schmoren lassen – sie sah die Rückkehr vieler Verwundeter, einiger Versprengter. Sie bemerkte, dass manche, ebenfalls ganz offensichtlich mit Beute beladen und behangen, vom Schlachtfeld zurückkehrten und sogleich begannen, mit den Kameraden um Beute und Wein zu spielen, um die Schrecken des Tages zu vergessen. Unbehaglich blickten die Legionäre zu ihr herüber, und wer sie erkannte, sah rasch zur Seite. Sie spuckte aus, nicht einen Schluck hatte sie seit der Schlacht getrunken, und ihr Mund war ausgedörrt, die Kehle trocken. In den Fingern juckte widersinnig die Lust auf das Würfelspiel.

Feuer wurden entzündet, das Fleisch einiger magerer Orkpferde darauf zubereitet. Hunger, Durst, Wut auf sich selbst und Hass auf den pflichtbewussten Speercenturio begannen in ihr zu wühlen, als wollten sie sich ein Nest bereiten.

Irgendwann trat Legat Triburius im strahlenden Ornat dessen, der nicht mitgekämpft hat, vor sein geräumiges, leuchtend rotes Zelt. Er wurde von einigen Equites begleitet, denen Speercenturio Martus voranging, eine Peitsche in der Hand. Eiria seufzte. Auf seinen Wink traten vier Legionäre vor, einen davon kannte sie. Hatten sie nicht die Furcht der langen, schlaflosen Nächte im Barbaricum mit dem Würfelspiel vertrieben – zusammen mit Jelianus? Sie fasste den Strohhalm und versuchte, sich daran mit einem Ruck aus dem Elend zu ziehen. Als die Legionäre ihre Fesseln lösten, flüsterte sie ihm zu: »Es geht um Jelians Würfelbeutel! Sag ihnen, dass er ihn mir vermacht hat! Und das Amulett!«

Der Legionär reagierte nicht. »Balbus, bitte!« Nun flehte sie schon, denn ihr wurde bewusst, warum man sie vom Pfahl löste. Harte Hände fassten sie, lösten die Gurte des Kettenhemds und zogen es ihr über den Kopf. Sie wehrte sich mit einem Aufschrei, als man ihr auch die Legionstunika auszog, doch gegen vier Soldaten konnte selbst die Bezwingerin einer orkischen Kriegsbestie nichts ausrichten. »Balbus! Sag es ihm doch!« Halbnackt und entblößt stand sie vor den sich versammelnden Legionären. Der Legat starrte unverhohlen auf ihre Brüste – und nicht nur er, sie spürte die Blicke von Männern wie Frauen, brennender, als jeder Peitschenhieb sein konnte.

Balbus faltete ihre Tunika.Damit sie nicht kaputtreißt und ich sie später noch anziehen kann, schoss es ihr durch den Kopf, als die anderen drei sie wieder an den Pfahl banden – mit Gesicht und Brust zum Holz, sodass sie sich zumindest ein wenig verbergen konnte.

»Balbus!«, zischte sie voller Hass. »Möge der blutige Kor dir die Eier abreißen und in den Mund stopfen!«

Der verräterische Hund blickte auf die Spitzen seiner Caligae und schwieg beharrlich.

Sie schielte zum Legaten hin, um zu sehen, wie es weitergehen würde. Er hatte die unverletzten Legionäre antreten lassen, Reihe um Reihe standen sie da – und spätestens ab der vierten Reihe würden sie die Bestrafung wohl nicht mehr sehen, sondern nur noch ihre Schreie und die klatschenden, schnalzenden Hiebe hören. Fünfzehn Mal.

Der Legat trat vor. Einst war auch er ein Kämpfer gewesen, doch die Jahre im Barbaricum hatten ihn zu einem verbitterten, mageren und geistig abwesenden Mann gemacht, dessen mit Hornissenprägungen verzierte bronzene Brustplatte ihm nicht mehr zu passen schien. Er hob die Hand, und beinahe vollständige Ruhe trat ein.

»Milites! Hier statuieren wir ein Exempel. Primus Pilus Martus berichtet mir, dass es nach den Kämpfen immer wieder dazu kommt, dass ihr eure eigenen gefallenen Kameraden entehrt. Ihr Andenken schändet. Ihre Besitztümer raubt. Dass ihr sogar Ringe vom Finger der Sterbenden schneidet, so wie diese Legionärin!«

Eiria wollte protestieren, doch seine dröhnende Stimme übertönte ihr erbostes Luftschnappen – zudem hätte ein Zwischenruf vielleicht die Anzahl der Peitschenhiebe erhöht.

»Diese Legionärin wird die Strafe für euch alle zahlen, für eure verkommene Moral! Seit sieben Jahren kämpfen wir nun im Hinterland. Jeder Sieg, den wir erringen, bringt uns weiter vorwärts – jedoch auch weiter fort von der Heimat. Wir sollten sie nicht vergessen, wie weit sie auch hinter uns liegen mag. Wir sollten Ehre und Pflicht nicht vergessen, auch wenn endlose Meilen zwischen uns und dem Centrum Aventuricum liegen. Wir sind Bosparan! Bosparan victor!«

Aus hunderten Kehlen erscholl das Echo: »Bosparan victor!«, doch es lag keine Begeisterung, keine Überzeugung mehr darin, nicht wie damals, als sie von Gratia Lapis aus losgezogen waren. Als ihr Ruf noch aus fünftausendvierhundert siegesbewussten Mündern erklungen war.

Speercenturio Martus trat an Eiria heran. Sie verlor ihn aus ihrem Blickfeld, als er sich hinter ihr postierte und die Peitsche entrollte.

Zufrieden sah der Legat über seine pflichtbewussten Untergebenen und gab Martus dann einen Wink. »Fünfzehn Peitschenhiebe für das Bestehlen der toten Kameraden!«, rief er noch aus, dann wandte er sich seinem Zelt zu, um sich zurückzuziehen. Eine Frau vertrat ihm wie zufällig den Weg und legte ihm die Hand auf den Arm. Eiria heftete den Blick auf die sich bewegenden Lippen der Frau. Auf den ärgerlichen Ruck, der durch Legat Triburius’ Körper ging. Sie erwartete den ersten Peitschenhieb, doch er kam nicht.Worauf wartet der Hund so lange?

Der Legat zuckte mit den Schultern und drängte sich vorbei in sein Zelt – überließ der Priesterin den offenen Platz mit dem Pfahl. Wartende Augen hefteten sich von Eiria auf Clodicea Crabroda. Die athletische, hochgewachsene Frau trug, wie in den alten Tagen, einen stählernen Lamellenpanzer. Unter dem Arm hielt sie ihren Helm, den ein langer golden und schwarz gestreifter Schweif zierte, der ihr sicherlich bis auf die Schultern herabhing, wenn sie den prunkvollen, goldverzierten Helm aufsetzte.

Crabroda richtete das Wort an den Primus Pilus und würdigte Eiria keines Blickes.

»Die Strafe für das Plündern unserer Gefallenen beträgt fünfzehn Peitschenhiebe. Doch Shinxir hat mich Zeuge sein lassen, wie diese Legionärin eine orkische Kriegsbestie angriff und den ersten mutigen Streich ausführte. Die Strafe wird nur fünf Peitschenhiebe betragen.«

»Sacerdos Crabroda«, sagte Martus ausdruckslos. »Wie ihr wünscht.«

»Shinxir vult«, antwortete sie mit einem Lächeln, das wie mit einem Meißel geschlagen schien.

Völlig unerwartet und mit einer Wucht, die ihr wohl die zehn Peitschenhiebe, welche ihr erspart blieben, ersetzen sollte, traf Eiria der erste Hieb. Er schnalzte in der Luft, schnitt in ihr Fleisch wie ein Schwertstreich, und sie schrie unweigerlich auf, obwohl sie sich die Zunge blutig biss, um es nicht zu tun.

»Eins!«, fuhr die eisige Stimme Crabrodas durch ihren Schrei.

Ein Schnalzen, ein Hieb. Ihr Rücken brannte, als falle ihr in unerträglicher Hitze das Fleisch von den Knochen. »Zwei!«

Sie schloss die Augen. Noch einmal würde sie nicht schreien. Wieder sauste die Peitsche herab, verstärkte den Schmerz, der auch ohne weitere Hiebe unerträglich schien, noch um ein Vielfaches, schnitt tief in bereits vorhandene Wunden, riss sie noch tiefer auf, als wollte er in ihrem Brustkorb nach ihrer Seele wühlen. Sie schrie trotz der inneren Gegenwehr. »Drei!«

Martus keuchte hinter ihr, so sehr legte er sich ins Zeug. Sie schluchzte heiser auf – nein, nicht noch einmal!

Shinxir, Shinxir, Shinxir!, rief sie innerlich aus, der einzige Gedanke, den sie fassen konnte, nein, da war noch einer:Balbus, dieser arschgefickte Hurensohn!

»Vier!« Sie hatte nicht geschrien, die Kiefer waren fest zusammengepresst, und der Hass auf Balbus mischte sich mit dem Flehen an den Kriegsgott. Sie versenkte sich tiefer in dieses Gefühl als in jedes andere zuvor, und den fünften Hieb glaubte sie kaum noch zu spüren.Shinxir arschgefickt Balbus Hurensohn Shinxir …

Die Gedanken wirbelten in einer einzigen, blutroten Anstrengung durch ihren Kopf und wurden erst davon unterbrochen, dass sie eine kalte Hand spürte, die nach ihrem Arm griff.

Sie öffnete die Augen.

Clodicea Crabroda hatte ihre Fesseln bereits gelöst, richtete die Legionärin mit kalter Bestimmtheit auf und nahm ihren Unterarm.

Eiria reckte sich stolz, ungeachtet ihrer entblößten Brüste, zwischen den zusammengepressten Lippen schmeckte sie Blut. Ihr Rücken existierte nicht mehr. Sie spürte ihn nicht; wo er sein sollte, lag nur eine feuchte Masse auf ihrer Wirbelsäule, es gab kein Feuer und keinen Schmerz mehr.

Crabroda stieß Eirias Arm mit ihrem eigenen in die Luft. »Shinxir hat heute gesiegt!«, gellte ihre Stimme über die Köpfe der Legionäre. »Shinxir siegt!« Dann knotete sie Eirias rotes Halstuch los, zog ein gelbes hervor und band es ihr um. »Legionärin Eiria Punina, Miles der vierten Kohorte des dritten Manipels der glorreichen Legio V! Shinxir hat dich am gleichen Tag bestraft und belohnt. Trage dieses Halstuch mit Stolz!«

Eiria riss sich das lose gebundene Halstuch wieder ab und stieß triumphierend die Faust mit dem flatternden Tuch in die Luft. Die Legionäre jubelten, jubelten ihr zu! Sie schrie einen wilden Laut, der die Schreie, die sie unter den Peitschenhieben nicht ausgestoßen hatte, beinhaltete – und den hasserfüllten Triumph über Balbus, über den unbeteiligten Optio, über den Speercenturio. Sie wandte sich zu ihm um, wie gelähmt stand er da mit der Peitsche in der Hand. Kerzengerade, wie stets, doch sein Blick flackerte unstet, die Brauen waren zusammengekniffen. Mit ungestümem Grinsen band sich Eiria das gelbe Halstuch um und trat dann, halbnackt und blutend wie ein abgestochenes Schwein, in die Reihen ihrer Kameraden.

Bosparan, Messisa Anno XV1 Daleki

Der Keller war stickig, feucht und dunkel wie stets. Das Essen wurde zusammen mit einem brennenden Kienspan heruntergebracht, diese Fackel wurde in eine Wandhalterung gesteckt und brannte viel zu rasch herab, während sich die Sklaven das Essen teilten. Es war genau so viel, dass sie sich nicht darum streiten mussten, dass sie es sich nicht gegenseitig aus den Händen rissen und die Schwächeren dem Hungertod überließen. Im Licht der Fackel wurden dann auch einige Worte gewechselt. Es wurde darüber gesprochen, wer nicht zurückgekehrt war von oben, und darüber, was man oben, bei den wenigen Gelegenheiten, zu denen man dorthin gebracht worden war, gesehen hatte.

Puella war lange nicht mehr oben gewesen, und oft genug sehnte sie sich nach einem anderen Licht als den Kienspänen, die in die Wand gesteckt wurden. Zweimal am Tag, so mutmaßte sie – morgens und abends. Der alte Omnivir hatte die Mahlzeiten und somit vielleicht die Tage nachgehalten, er hatte Steinchen aus dem Boden gepult und sie an der Wand zu einem kleinen Haufen gestapelt. Als er nicht wiederkehrte, hatte Puella die Steinchen gezählt: Beinahe zwei Jahre hatte der Alte hier im Keller gesessen, wenn diese Rechnung stimmte. Wie lange sie selbst bereits hier war, wusste sie nicht zu sagen, zu verängstigt war sie zu Beginn gewesen, um die Dunkelheiten zu zählen, und als die Angst dann nachließ und eine bittere Routine einkehrte, hatte sie nicht daran gedacht, dass diese Routine lange – Monate, vielleicht sogar Jahre – anhalten würde.

In den stundenlosen Zeiten der Dunkelheit zwischen den Mahlzeiten wurden die Gespräche weniger, das halbe Dutzend Sklaven döste in stumpfer Eintönigkeit vor sich hin – wartend auf den nächsten Kienspan.

Ab und an jedoch öffnete sich die Falltür bereits vorher – dann wurde die Leiter herabgelassen, einer der kahlgeschorenen Diener des Magiers kam herunter und legte einem der Sklaven eine Fessel an. Dann wurde er die Leiter hinaufgezerrt – die anderen sahen ihm halb sehnsüchtig, halb mitleidig nach, denn man konnte nie wissen, ob er zurückkehren würde und was mit ihm geschehen mochte. Manchmal kam der Magier selbst herab – dann war er graugesichtig, mit gierigen Augen, ging von einem zum anderen, legte ihnen seine knochigen Hände um die verlausten Schädel und sog tief die Luft ein, so tief, dass sie dachten, er müsste an seinem eigenen Atem ersticken. Sie selbst fühlten sich danach schwach und leer, sanken vornüber und lagen in einem wachen, fieberkranken Traum. Puella grauste es davor, doch mehr noch grauste es ihr davor, hinaufgebracht zu werden.

Noch am Tag, an dem sie Bosparan erreicht hatte – wie lange mochte es her sein, ein halbes Jahr? Ein ganzes? – hatte der hagere Mann sie aus dem Wagen heraus gekauft. Er hatte sie alle genau betrachtet, das Kind mit der Maske hatte er mit großem Misstrauen beäugt und dann den Kopf geschüttelt. Der Magier mit der enganliegenden, roten Kappe auf dem kahlen Haupt hatte sich für Puella und eine Frau von vielleicht fünfundzwanzig Jahren entschieden. Er leckte sich immerzu die Lippen, die rot und wulstig waren in seinem bleichen Gesicht, und Puella fürchtete sich unermesslich vor dem, was er mit ihnen vorhaben mochte.

Hatte sie nicht gehofft, in Bosparan dem Elend zu entkommen? Eine Haussklavin bei einem zaubermächtigen Dominus zu sein, das hatte sie sich erhofft. Oder in einer der Schulen zu dienen, in denen die Patrizier und reichen Bürger ihre magischen Kräfte schulten. Doch nun saß sie in einem schwarzen, feuchten Keller. Sie war sofort krank geworden, Fieber und Husten hatten sich ihrer bemächtigt, und im Licht der Fackeln und im Fieberrausch tanzte der weiße Schimmel an den Wänden um sie herum und hüllte ihren Körper ein wie Schnee. Doch dann war einer der kahlköpfigen Diener herabgekommen – waren sie auch Sklaven? – und hatte ihr einen entsetzlichen Trunk eingeflößt, der in ihren Eingeweiden getobt und gebrannt hatte. Seither hatte jede Krankheit sie gemieden.

»Letztens hab ich, glaub ich, den Rothaarigen gesehen«, sagte die brüchige Stimme der alten Tilia neben ihr in ihre Gedanken hinein.

Puella nahm sich eine Handvoll Haferschleim aus der Schüssel und aß die klebrige Masse mit nachdenklichem Kauen.

»Oreas?«, fragte sie, als ihr der Name einfiel. »Lebt er noch?«

»Weiß nicht. Er stand in einer Ecke und bewegte sich nicht. Er sah nicht gut aus.«

»Was heißt das?« Puella warf einen Blick auf den Kienspan. Er war beinahe heruntergebrannt, glühende Funken fielen zu Boden.

»Ich weiß nicht! Nicht gut. Also schlecht, meine ich. Er sah ziemlich bleich aus. Grün irgendwie. Und aufge… aufgedunsen.«

Puella warf ihr einen entsetzten Blick zu. »Wie ein Toter?«

Wie lange mochte es her sein, dass Oreas nicht zurückgekehrt war? Sie hatte die Mahlzeiten nicht mitgezählt. Hatte der Dominus ihn getötet und in eine Ecke gestellt? Oder hatte er ihn getötet und dann wieder lebendig gemacht, wie in den Geschichten, die man sich erzählte, wo mächtige Magi die Toten aufweckten?

»Ich weiß nicht. Als hätte er lange im Wasser gelegen, vielleicht. Sehr lange«, antwortete die Alte. Alle anderen schwiegen und aßen und wandten die Blicke ab. Puella schluckte, der Haferschleim klebte in ihrem Hals, und kurz dachte sie, sie müsste sich übergeben. Oreas war freundlich gewesen, hatte nie die Hoffnung sinken lassen, dass er aus dem Keller wieder hinauskommen würde.

Jetzt ist er ja draußen, dachte sie bitter.

Sahina von den Venetern machte sich daran, sich zu den Gästen in dem dem ersten Festraum angrenzenden, prunkvoll mit Pergament- und Papyrusleuchten geschmückten Triclinium zu gesellen.

In diesem zweiten Saal lagen Mitglieder der Patrizierfamilien auf Liegen und ließen sich von ihren Sklaven Krustentiere und Obst bringen. Eine Säulenfront, die man mit nun fortgeschafften hölzernen Wänden vor Wind und Wetter verschließen konnte, öffnete den Raum zum Garten hin – zwischen den Säulen war ein Bodenmosaik, das große Blumen und winzige Tänzerinnen zeigte, um ein viereckiges niedriges Wasserbecken, in dem Rosenblüten und Lilien schwammen, freigeräumt worden. Dort sollten nun Tänzer und Musikanten die Gäste erheitern. Mit Zithern, Lyra und Flöten spielten sie eine harmonische Melodie, zu der sich schöne Männer und Frauen in bunten, die schlanken, anmutigen Leiber betonenden Kleidern wiegten. Gelangweilt sah Sahina hinüber. Sie wusste, dass Fluvia keine Frivolitäten mochte und auch kein gewagtes Schauspiel, aber das hier war selbst für ihre Verhältnisse ereignislos. Die meisten Gäste führten ihre Unterhaltungen fort und warfen höchstens einmal einen flüchtigen Blick auf die keusch agierenden Tänzer. Unaufgefordert setzte sich Sahina auf die Liege eines jungen Patriziers.

»Borinus von den Loretern«, hatte Puria ihr zugeflüstert.

»Liebster Borin!«, rief Sahina aus und bedachte den jungen Mann mit einem Kuss auf die Wange. Sein athletischer Körper sprach vom täglichen Training in den Thermen und auf den Sandbahnen, nicht von harter Arbeit. Die Muskeln seines Bauchs waren deutlich durch die beinahe durchsichtig weiße Toga sichtbar. »Wurdest du etwa auch dort drüben bei den Plebejern empfangen, oder hat man dich durch einen Hintereingang hereingelassen?« Sie lachte perlend.

Der Spross der Loreterfamilie sah sie an und lachte dann ebenfalls. Er wusste doch wohl hoffentlich, wer sie war …

Sahina seufzte innerlich. War dies der Grund gewesen, weswegen die durchtriebene Fluvia sie nur den Plebejern vorgestellt hatte?

»Nein, durchaus nicht, meine Liebe!«, antwortete Borinus. »Kein Hintereingang. Aber die Räumlichkeiten lassen es wohl nicht anders zu.«

»Es kann sich ja nicht jeder aussuchen, wie das Haus geschnitten ist, nicht wahr?«, erwiderte Sahina dankbar.

»Nicht jeder. Mein Vater jedoch hat im Serens noch mehrere Mauern durchbrechen lassen. Es war einfach unerträglich, wie beengt es bei Feierlichkeiten zuging! Und dann der Geruch von der Küche. Nun ist es viel großzügiger, du solltest es einmal sehen!«

»Na, dann lade mich doch zum nächsten Fest ein!«, lachte Sahina und ließ wieder ihre aufgedrehte Locke erbeben, balancierte träumerisch mit dem Weinglas und nippte daran, ihn über den Rand des Glases anblickend. Seine Augen waren groß und rehbraun. Sie sah tief hinein und hauchte ihm dann noch einen Kuss auf die Wange. Er nickte verzückt – langsam und bezaubert – und sah ihr hinterher, als sie sich erhob. Puria trat eilig an ihn heran, um ihm noch einmal den Namen der Herrin ins Gedächtnis zu rufen. Er nickte erneut, und Sahina fühlte seine Blicke wie gierige Hände auf ihrem Körper ruhen. Sie lächelte breit, durchforschte jedoch bereits den Raum nach einer wichtigeren Persönlichkeit als ihm – sie würde Purias Hilfe brauchen. Es sah aus, als sei von den Comites, den engsten Beratern des Horas‘, tatsächlich keiner erschienen. Sie hatten höchstens ihre Söhne und Töchter entsandt, ein Umstand, der Fluvia entsetzlich ärgern musste und demnach geteilte Gefühle in Sahina wachrief. Natürlich freute sie sich darüber, dass die Comites auch den Ruf der Freundin nicht immer erhörten, andererseits verhinderte es, dass sich Sahina selbst ein wenig Präsenz verschaffen konnte. Würde sie den ganzen Abend hindurch Knaben verführen müssen?

»Sahina! Ich versprach dir doch, dass wir noch reden, wenn die Tänzer da sind! Wie gefällt dir mein Fest?«

Sahina fuhr herum, dort stand Fluvia und breitete die von einer weißen, golddurchwirkten Stola geschmückten Arme aus. »Fluvia, ein wunderbares Fest, ganz wunderbar! Zu schade, dass so wenige es zu schätzen wissen, das ist ganz unglaublich!«

Fluvias Miene sackte ein wenig ab, fing sich dann jedoch wieder.

»Ach, weißt du, meiner Tochter zum Gefallen habe ich eher die jüngeren Leute eingeladen. Sie will sich doch einen Gemahl suchen in der nächsten Zeit.«

»Suchen?« Sahina lachte ungläubig. »Sie sucht sich einen aus?«

»Nun, ich habe für sie keine Präferenzen.« Fluvia beugte sich vor und teilte der Freundin mit gesenkter Stimme ein Geheimnis mit: »Solange sie sich jemanden aus diesem Raum hier sucht!«

Die beiden Frauen kicherten.

»Doch sag, die Oceana sprach von deinem Sohn, Sahina! Was ist mit ihm? Gibt es Neuigkeiten, wohin er gegangen ist?«

Schwer an ihrer Wut schluckend, winkte Sahina ab und zwang sich zu einem Lächeln. »Ach, Neuigkeiten, was sind schon Neuigkeiten! Ich weiß längst, dass er bei der Legion ist. Weißt du, Fluvia, so wie sich deine Tochter mit Männern austoben kann, so lasse ich auch ihn sich erst mal austoben. Irgendwann wird er zurückkehren und mir ein treuer Sohn sein.«

»Natürlich, meine Liebe«, pflichtete Fluvia ihr, der Spitze gegen die eigene Tochter zum Trotz, bei. »Wer kann Bosparan schon lange fernbleiben? Wo ist eigentlich Plebus? Wollte er dich nicht begleiten?«

»Plebus fühlt sich nicht wohl. Es liegt ihm nichts an solchen Festen. Zu anstrengend, sagt er, und er ist ja nicht mehr der Jüngste.«

Zudem konnte sie sich etwas Besseres vorstellen, als ihren Mann dabei zu beobachten, wie er auf mitleiderregende Weise versuchte, einen Blick von jüngeren Frauen zu erhaschen.

»Ach, bedauerlich. Er ist solch ein angenehmer Gesprächspartner. Aber die Hauptsache ist, du bist da, Sahina!«

»Na, ich hoffe doch nicht, dass ich die Hauptsache bin. Kommen nicht noch ein paar bedeutendere Gäste, in deren Licht wir uns sonnen können?«, lachte Sahina, die ihre kostbare Zeit allmählich als von Fluvia verschwendet erachtete. Hatte diese nicht großmäulig angekündigt, der Horas selbst wäre geladen? Aber er würde wohl kaum einem Fest beiwohnen, zu dem die Comites ihre Sprösslinge entsandt hatten, damit Fluvias Tochter auf Bräutigamschau gehen konnte!

»Wer weiß, was der Abend bringt«, begann Fluvia, doch Sahina unterbrach sie.

»Liebste Freundin, lass mich dir einen Rat geben: Sage doch den Tänzern, sie mögen etwas anderes tanzen, deine Gäste schauen schon so!«

Entsetzt blickte Fluvia zu den Tänzern, dann bildete sich eine Zornesfalte auf ihrer Stirn – vermutlich galt diese Sahina, jedoch wusste sie sie zu nutzen.

»Ja, entsetzlich, nicht?«, seufzte sie und leerte das verzierte Glas. »Sie sind doch sicher schrecklich teuer gewesen und werden doch nicht dafür bezahlt, einen Ententanz aufzuführen! Da musst du etwas unternehmen, diese jungen Leute sind solch seichte Art der Unterhaltung nicht mehr gewöhnt.«

Der Schlaf hatte Puella wieder in das sanfte Vergessen gehüllt, in das sie sich täglich mehrmals floh. Doch obwohl sie ihr Dasein in einem gemauerten feuchten Kerker während des Traums vergaß und durch die Helligkeit der Morgensonne wanderte, begegnete sie erschreckenden Bildern – Oreas lag zwischen Seerosenblättern in einem Teich und streckte eine grünliche Hand nach ihr aus, von der die Fingernägel abgefallen waren. Sie kam nicht an ihn heran, und Fingernägel kratzten sie überall unter ihren Lumpen. Als der Teich verschwunden war, aufgesogen von dem strudelnden Traum, lag ein Mann am Boden. Er hatte wulstige rote feuchte Lippen, mehr konnte sie von ihm nicht erkennen. Auf seiner Brust jedoch hockte eine magere Greisin mit strähnigem Weißhaar, die ihre Krallen in seinen reglosen Leib gebohrt hatte. Nur die Lippen des Mannes bewegten sich tonlos, doch erschreckender fand Puella, dass die Augen der Frau, als diese zu ihr aufsah, vollständig schwarz waren, schimmernd schwarz wie Käfer.

Licht drang in ihren Traum ein und vertrieb ihn, obgleich sie sich anstrengte, ihn zu behalten. Eine Fackel – kein Kienspan – leuchtete ihr ins Gesicht. Widerstrebend zwinkerte sie gegen das flackernde Licht an, dahinter schälte sich langsam ein glatzköpfiger Diener aus dem Finstern, und nun sah sie auch, dass die Augen der anderen Sklaven mitleidig auf sie gerichtet waren.

Aufgedunsen. Lange im Wasser.