Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

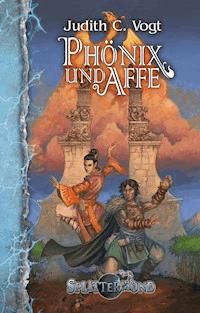

- Herausgeber: Feder & Schwert

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Splittermond

- Sprache: Deutsch

Von seiner Vergangenheit heimgesucht und auf der Flucht vor einem rachsüchtigen Geist beschließt der desertierte Schwertmeister Zhihou, den verbotenen Phönix-Kampfstil zu erlernen und als stummer Kampfmönch durch die Lande von Zhoujiang zu ziehen. Bei seinen Wanderungen trifft er auf die rätselhafte Ming-Na, die selbst Grundzüge der seltenen Phönix-Kunst anwendet. Er weigert sich zunächst, sie als Schülerin anzunehmen, doch sie weiß von einer brennenden Karte des Phönix, die zu der heiligen Stätte führen soll, die Zhihou sucht. Eine abenteuerliche Reise beginnt ... Ein weiterer phantastischer Roman aus Lorakis, der Welt des dreifach mit dem deutschen Rollenspielpreis ausgezeichneten Rollenspiels Splittermond.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 395

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Autorin: Judith C. Vogt

Lektorat: Jörg Löhnerz

Korrektorat: Giulia Pellegrino

Satz und Gestaltung: Oliver Graute

Umschlagillustration: Florian Stitz

Karte: Robert Altbauer

© Feder&Schwert 2017

E-Book-Ausgabe 2018

ISBN 978-386762-294-3

ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-86762-293-6

Phönix und Affe ist ein Produkt der Feder & Schwert GmbH unter Lizenz des Uhrwerk Verlages. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck außer zu Rezensionszwecken nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.

Die in diesem Buch beschriebenen Charaktere und Ereignisse sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit zwischen den Charakteren und lebenden oder toten Personen ist rein zufällig. Die Erwähnung von oder Bezugnahme auf Firmen oder Produkte auf den folgenden Seiten stellt keine Verletzung des Copyrights dar.

www.feder-und-schwert.com

www.splittermond.de

Für Melissa und Tobias –

Everything changed when the Fire Nation attacked!

Prolog

Die Affen hatten kein Verständnis dafür, dass Zhihou keinen Laut von sich gab. Sie waren laut, und sie ließen ihn wissen, was sie von ihm hielten. Den ganzen Weg durch den immer dunkler werdenden Bambuswald begleiteten sie ihn. Zu Beginn des Wegs vom Jadeband in die Hügel jenseits von Saruzi waren die aufragenden Halme fingerdick gewesen, hellgrün und bei jeder Berührung raschelnd. Am Boden hatte feuchtes, graues Laub seine Schritte verschluckt, doch das Wippen der Blätter in der Höhe über ihm hatte seinen Weg verraten. Der Bambuswald war dichter geworden, dunkler, dumpfer, wie etwas, das sich an sich selbst nährt und daran zu ersticken droht.

Manchmal führte Zhihou diese weglose Ahnung, die ihn antrieb, in die Irre, dann umstanden ihn die arm- oder sogar beindicken Stängel so dicht, dass es kein Durchkommen gab und er wie in einem monströsen Käfig gefangen war. Dann kehrte er um, folgte dem Keckern der fast unsichtbaren Äffchen über ihm und nahm einen anderen Weg. Er glaubte, ab und an Zwergmeerkatzen und Fauläffchen über sich von Halm zu Halm springen zu sehen, bloße Schemen und nicht größer als seine Hand. Sie trugen zum Rascheln bei, das ihn begleitete, und keckerten zudem ein ewiges Spottlied. Leise noch, manchmal näher, manchmal ferner.

Er folgte ihnen, ohne zu rasten, und ohne einen Laut von seinen Lippen. Schweiß ließ den Strohhut an seinen Haaren kleben und zeichnete dunkle Spuren in das offene Hemd. Er sah selten auf, zwängte sich durch die nun dunklen Tiefen des Bambuswalds.

Irgendwann lösten Gibbons und Stumpfnasenaffen die kleinen, koboldartigen Kreaturen ab. Sie waren bereits aufdringlicher, kletterten kopfüber nahe an ihn heran, und einer griff sogar nach dem Dao, seinem Säbel, den er in einer schmucklosen Holzscheide am Gürtel trug. Er scheuchte das Tier ohne ein Wort weg, es sprang an den nächsten Halm und zeigte ihm frech mit aufgerissenem Maul die spitzen Zähne.

Affen imponierte es, wenn man laut war. Zhihou war leise. Die Affen mochten ihn nicht. Sie wurden immer aufdringlicher, der Weg immer steiler, das Wetter immer schwüler, aber er ertrug es und setzte einen Fuß vor den anderen in das staubig-graue Bambuslaub. Schließlich der Tritt von etwas Großem ganz in seiner Nähe – ein Tiger? Ein Bär?

Zhihou sah auf. Einige ehrwürdige Affen waren gekommen, groß wie er, doch auf den Fersen kauernd. Ein Langnasenaffe war den anderen voran durchs Gehölz geschritten und sah ihn über die gewaltige Nase hinweg herausfordernd an. Flankiert wurde er von Pavianen mit zurückgezogenen Lefzen, die ihre Fänge offenbarten. Der größte von ihnen war ein Mandrill, rote Augen über der blauen Schnauze, die nicht von dieser Welt schien, wie eine Geistermaske beim Neujahrsfest in Inani. Zhihou blieb stehen, als die vier großen Affen ihn mit einem Fauchen dazu anhielten. Er verbeugte sich. Sie schrien und sprangen von ihren Fersen hoch, machten lange Sätze nach vorn und schlugen nach seinem Hut, seinem Haar, seinem Kopf, seinen Schultern. Sie keckerten, sie kreischten, und sein Herz hämmerte stumm. Über ihm zischten und schrien die kleineren Affen, und die Bambushalme wippten, als zöge ein Sturm herauf.

Rauschen und Schreien. Er hielt Kopf und Blick gesenkt, eine Hand an der Waffe, die andere am Hut. Schließlich griffen lange, seltsam fleckige Hände nach seinem Gesicht, krallten sich in seine stoppeligen Wangen und rissen seinen Kopf hoch, so dass er Auge in Auge mit dem Mandrill stand, der sein großes Maul aufriss und ihm den schlechten Atem eines alten Mannes entgegenkreischte. Eine Herausforderung.

Zhihou nickte. Es machte den Affen rasend, dass er keinen Laut von sich gab. Er ließ den Hut los, ließ die Scheide des Säbels zu Boden fallen, die Klinge blieb in seiner Hand zurück. Mit einem raschen Schnitt trennte er einen jungen Bambusstab zu seiner Rechten ab. Dabei blieb er, wie er war: Auge in Auge mit dem Mandrill. Die Affen kreischten aufgeregt – er hatte den Dao gezückt, und sie wussten, dass sie Stahl fürchten mussten. Doch sie wussten auch, dass ein einzelner Mann mit einem Dao nichts gegen eine Horde Affen mit ihren Zähnen und Krallen ausrichten konnte.

Zhihou ließ den Säbel jedoch neben die Scheide fallen – der Stab, nicht der Dao war die traditionelle Waffe des Affen-Chi Kung. Er packte den abgeschlagenen Bambushalm, der nicht einmal so breit wie sein Handgelenk war, mit beiden Händen. Der Mandrill ließ sein Gesicht los und hockte sich auf die Fersen, die roten Augen zusammengekniffen, der Bambushalm zwischen ihnen. Zhihou öffnete die Rechte und hob sie zum Gruß neben den knotigen Stab, dann brachte er die Arme nah an den Körper, kauerte sich ebenfalls auf seine Fersen. Der Mandrill überragte ihn nun.

Doch das Blaugesicht war nicht der erste, der angriff. Es waren die Paviane. Aus der Hocke schossen sie mit Gekreisch auf ihn zu, doch auch Zhihou sprang auf, stützte sich auf den Bambusstab und stieß sich damit in die Höhe. Über den beiden Pavianen schwebend erwischte er beide Schädel mit seinen Füßen, und die Affen wurden gegen Bambusstämme geschleudert. Auf der Stabspitze wirbelnd kam Zhihou wieder zu Boden, eine rasche Drehung auf einer Hand, ein Tritt zur Seite gegen den anstürmenden Langnasenaffen, dann kauerte er wieder, den Stab in beiden Händen. Lautlos, als sei nichts geschehen.

Die Paviane und der Langnasenaffe zischten vor Wut. Die Tiere im Laub machten ein Höllenspektakel, und Blätter, Stöcke und Erdklumpen rieselten auf Zhihou herab. Diesmal wartete er keinen Angriff ab, er ließ das vordere Ende des Stabs in einer weiten, wippenden Bewegung herumfahren und hielt damit die großen Affen auf Abstand. Er fuhr aus seiner zusammengekauerten Haltung auf, stützte sich erneut in einer raschen Bewegung auf den Stab, katapultierte sich in die Höhe und fand Halt an einem gewaltigen Bambushalm. Ein weiterer Schwung mit dem Stab und aus den Ästen tropften die Äffchen, die ihn von oben mit kleinen Wurfgeschossen und Spott bedacht hatten. Ein Sprung zwischen die Paviane, die sich aufgerappelt hatten, ein Stoß mit dem Stock, der einen Pavian zurückwarf, und nach einer Wende auf der Hand ein Tritt in die andere Richtung. Dann stand er vor dem Mandrill, der ihn mit zusammengekniffenen Geisteraugen ansah. Erneut kauerte sich Zhihou zusammen, wie es die Art des Affen ist.

Der Mandrill schrie den Stummen an, und dann ging es rascher, als Zhihou von dem trägen Alten erwartet hatte: In einer Taumelbewegung auf den Knöcheln der rechten Hand fuhr der Affe herum, griff mit der Linken nach dem Dao und sprang damit in die Dunkelheit des Bambuswalds.

Zhihou biss die Zähne zusammen, seine Linke löste sich vom Stab, griff nach der Holzscheide, mit einem weiten Schwung des Bambusrohrs verschaffte er sich Luft und setzte dem Mandrill nach.

Die Schreie der Affen wuchsen zu einer Kakophonie an, die die felsigen Hänge der Schattenwand zum Einsturz bringen wollten. Zhihou lief, ohne einen Laut, einen Affen verfolgend und verfolgt von den Geistern der Vergangenheit.

Der Mandrill führte ihn ins Heiligtum. Der Ort, den der stumme, getriebene Krieger suchte, um Frieden bei Unggoy, dem großen Affengeist zu finden, war eine sumpfige, zerfallene Stätte – niedrige Mauern um einen Teich, in dessen Mitte der Schädel eines gigantischen Affen ruhte. Der Blaugesichtige ließ den Säbel achtlos ins Wasser fallen.

Der Schädel ruhte inmitten einer unruhigen sumpfigen Quelle auf einem Felsen, der zwar behauen war, jedoch wirkte, als sei er von Unkundigen, von Kindern, von Wesen ohne Kunstfertigkeit behauen worden. Von Affen.

Er war gewaltig, und die Knochen schimmerten elfenbeinfarben und ohne Spuren von Verwitterung oder Verfall, als sei die Kreatur noch nicht lange tot und das Fleisch sauber abgeschält worden. Zhihou schauderte unwillkürlich: Bewohnten Kreaturen dieser Größe die Wälder der Affenprovinz? Waren sie Gott oder Monstrosität? Oder war dieser Schädel nur irreführende und sehr viel bessere Bildhauerkunst als der Fels, auf dem er ruhte?

Der Dao stak schräg im sumpfigen Wasser. Zhihou kniete davor nieder, sein Kopf so groß wie die Schädelhöhle, in die er starrte.

Er hoffte, hier Frieden zu finden. Vergebung. Erlösung sogar, von den Albträumen, von denen er nicht mehr wusste, welche von einem rachsüchtigen Geist und welche von seinem eigenen Gewissen hervorgerufen wurden.

Doch der Große Affe war trotz seines Wankelmuts ein ehrenhaftes Tier, und er würde ihm nicht vergeben, das begriff Zhihou, als er versuchte, seinen Geist zu klären. Er hatte bereits alle Opfer gebracht, die ihm einfielen: Er hatte nicht auf eine ehrenhafte Entlassung aus der Armee gewartet – er war desertiert. Er hatte nicht versucht, sich zu erklären – er war verstummt. Er hatte seine Mutter und alle Besitztümer zurückgelassen – er wanderte abgerissen durch Bambuswälder und schlug sich mit Affen. Er hatte alles hinter sich gelassen, um Vergebung zu finden, doch er las im leeren Blick des Schädels, dass er sie hier nicht finden würde.

Er blinzelte, warf mit einer Kopfbewegung die lästigen Strähnen aus der Stirn, die zu lang geworden waren, und wollte nach dem Dao greifen. Was tat er noch hier, wenn seine Bitte ihm ohnehin verweigert würde?

Die Affenprovinz war groß, und je weiter man in den Westen reiste, desto wilder wurde sie und desto rätselhafter waren die heiligen Stätten des großen Unggoy. Seine Reise hatte gerade erst begonnen.

Als er den umwickelten Griff des Säbels berührte, katapultierten ihn die Bilder in seinem Kopf regelrecht zurück. Er schlug der Länge nach auf der Wasseroberfläche auf, kleine Blättchen, die auf dem Wasser wuchsen, spritzten zu allen Seiten fort, und dann hieß sumpfiger Grund den Krieger willkommen.

Es ist die erste Nacht nach ihrem Tod. Sie kommt zu ihm, Lia-Anh, und er weiß, dass er nie eine schönere Frau gesehen hat, doch ihre Augen sind dunkel wie die Wunde, die die Waffe des Geisterdrachen in ihrer Brust hinterlassen hat. Alle drei scheinen zu blinzeln: Die Augen und der tiefe Einstich ins Herz, der die Frau tötete. In der schneeweißen Hand hält sie eine Zeichnung, wacklige Tintenstriche mit einer Kranichfeder haben drei Figuren auf das Blatt gebannt. Es war ihr Sohn, der noch am Nachmittag seinen Vater, seine Mutter und sich selbst zeichnete. Vielleicht fünf Jahre war er alt.

Lia-Anh hasst ihn, Zhihou, noch mehr als ihren Mörder. Sie hasst das Werk, das seine Zunge anrichtete.

Ihn zu quälen ist ihr nicht genug, doch sie sagt ihm nicht, was sie verlangt, was ihr Frieden schenken würde. Sie kann es ihm nicht sagen, denn sie weiß es nicht. Nichts wird je den Schmerz lindern, den sie erlitt.

Zhihou liegt auf dem Boden, und Affen halten ihn fest. Kleine Meerkatzen umklammern seine Finger. Gibbons pressen mit der Kraft ihrer langen Arme die seinen am Boden fest. Paviane fixieren seine Beine. Ein Mandrill sitzt auf seiner Brust und schreit ihn an. Eine Stimme in seinem Kopf, eine große, alte, gewaltige Stimme sagt: »Du hast keine Ehre mehr. Ich bin nicht mehr dein Verbündeter.«

Zhihou hat in der Dunkelheit der Nacht die letzte Mauer erklommen, hinter der der Bleiche Geist sich sicher fühlte. Der Mann mit der weißen Geistermaske glaubt, nun alle etwaigen Verfolger abgehängt zu haben, doch der Affe hat den Phönix ausgetrickst. Er hat seinen Auftrag ausgeführt. Er beobachtet, in welches Haus der Bleiche Geist geht, hinter welcher Tür er die Maske ablegen wird. Es ist das Haus von Yip Huan, einem Mann, der niemals auffiel und keine politische Meinung hatte. Außer, wenn er die Maske des Bleichen Geists aufsetzte.

Zhihou ist der einzige, der die Identität des Geists kennt. Monatelang hat er darauf hingearbeitet. Er sitzt auf der Mauer und starrt auf die dunkle Holztür, hinter der der Geist verschwunden ist. Er muss nun zurückgehen und sagen, was er weiß.

In dieser Version der Geschichte springt aus dem Nichts ein Affe auf ihn herab und beißt mit seinen scharfen Zähnen nach seiner Kehle.

»Lieber tot als ohne Ehre«, flüstert Zhihou, und das sind seine letzten Worte.

Aber so war es nicht.

Tausend Affen halten ihn fest, der Mandrill nimmt einen scharfen Stein und schneidet ihm die Zunge heraus. Dann die Augen. Dann das Herz.

»Du hast kein Herz«, hört er die Affen keckern. »Du hast keine Ehre.«

Zhihou will sprechen, doch er hat keine Zunge mehr, und die Affen machen sich über die Leckerbissen her.

Zhihou erwacht aus jeder Vision in eine neue, schrecklichere. Nach Träumen voller Schmerz und Selbsthass kniet er vor einem gewaltigen Affen, dessen kohlschwarze Augäpfel so groß wie Zhihous Kopf sind. Der Affe hat ein erstaunlich menschliches Gesicht, ein gedankenvolles, runzliges, braunes Gesicht umgeben von strahlend goldenem Haar. Zhihou will sprechen, er will fragen, was er tun soll. Ob er sich im Jadeband ertränken soll, doch er kann nicht sprechen. Er ist stumm.

Unggoy, der Affe, antwortet, seine Stimme dröhnt in Zhihous Kopf: »Du bist verlassen, Zhihou. Kein Tiergeist wird sich deiner annehmen, denn du hast dem Phönix gefrevelt und ihn musst du um Vergebung bitten, nicht mich.«

Zhihou nickt, Tränen schießen ihm in die Augen.

»Du musst dem Weg des Phönix folgen, er wird dich zu dem einzigen Ziel führen, das du noch haben kannst.«

Zhihou spürt, dass kalte Hände nach seinem Gesicht greifen – es ist nicht der Mandrill, sondern es sind zarte Frauenhände, zwischen zwei Fingern der rechten Hand steckt eine Kranichfeder, von der die Tinte tropft. Sie ist es – sie steht hinter ihm. Yip Lia-Anh, die Frau von Yip Huan, den er verraten hat. Sie lässt seinen Kopf los, und kurz schießt ihm Erleichterung durchs Blut: Vielleicht wird er wenigstens von ihr erlöst werden! Doch dann berührt sie ihn wieder, diesmal mit der Spitze ihrer Kranichfeder und sie schreibt ihm ein einziges Schriftzeichen in den Nacken, zwischen die Tätowierungen, die seinen Rücken vom Gürtel bis zum Haaransatz oberhalb des Halses bedecken. Mit brennendem Schmerz bohrt sie eine Silbe in seine Haut: Leid.

»Erlösung«, fährt Unggoy, der Große Affe, fort, und so wie das Schriftzeichen brennt, so brennt auf einmal die Hoffnung in den Augen des Tiergeists. Zhihou streckt seine Hand aus …

… und umfasste den Griff des Daos. Er lag im Wasser, der Sumpf sog an ihm, die Kälte umspülte ihn. Mit einem heftigen Ruck, der in allen unterkühlten Muskeln schmerzte, setzte Zhihou sich auf. Alles tat ihm weh. Die Finger der Rechten hielten den Dao. Seine Augen hefteten sich auf die Klinge. Sie war verrostet.

Es war nicht die Art von Rost, die man mit Nelkenöl entfernen konnte. Dieser Dao war so verrostet wie ein Schwert, das tausend Jahre lang im Sumpf gelegen hatte. Das Schwert eines toten Kriegers der Vorzeit. Schwarzbraun, die Klinge von Rissen und Beulen durchzogen. Zhihou schluchzte beinahe auf, doch dann brannten sich die Tränen still ihren Weg über seine Wangen.

Kurz flammte Protest in ihm auf: War er denn der erste Mensch, der einen anderen verraten hatte? Hatte er das verdient für eine einzige Tat seiner Zunge? Hatten nicht seine Arme, seine Hände, die die Waffe führten, schon früher Leid und Tod gebracht? Und war es nicht der Geisterdrache des Generals gewesen, der Meister Huan und seine Familie getötet hatte? Warum wurde nicht er heimgesucht, getrieben, verbannt und verflucht?

Aber Zhihou hatte keine Stimme und konnte diese Fragen nicht stellen. Und die Affen lasen weder Gedanken noch antworteten sie auf Fragen. Er stand auf, schob den Säbel vorsichtig in die Scheide und verließ den heiligen Ort seines ehemaligen Schutzgeists.

Kapitel I

Zu dem der schweigt, spricht die Stille.

Als Zhihou aus dem Bambuswald trat, fühlte er, wie sich ein Gewicht von seinen Schultern hob und sich dafür ein neues auf ihn senkte, als hätte er seinen Rucksack verlagert. Er verließ das Reich der Affen, und obwohl er sein Leben lang geglaubt hatte, er würde dem Großen Affen dienen, ließ ihn das aufatmen. Unggoy hatte sich von ihm abgewandt – war es ihm zu verübeln, wenn es ihn erleichterte, sich ebenfalls abzuwenden?

Sich Neuem zuwenden. Wenn Unggoy ihn verstieß, dann war es an ihm, einen neuen Weg zu finden. Der Gedanke an die geheime Kampfschule in Inani schoss ihm durch den Sinn, die Erinnerung an Meister Huans leisen Ungehorsam und die Eleganz seiner Bewegungen …

Vor ihm lag wegloses Land. Natürlich nicht in wörtlichem Sinne, denn tatsächlich blickte er vom Bambuswald des Großen Mandrills über das schillernd blaugrüne Jadeband, dessen Ufer und Inseln von Dörfern, Flusshäfen, Teeplantagen, Reisfeldern und allem gesprenkelt wurden, das laut rief: Zivilisation!

Zhihou fühlte das neue Gewicht unbehaglich zwischen seinen Schulterblättern und seinem Nacken. Er selbst war kein Affe, er war viel eher eine Motte, auch wenn die nicht zu den dreizehn großen Tiergeistern zählte und er nicht wusste, welcher Begabung man sich brüsten konnte, wenn man sich wie eine Motte fühlte. Doch wie ein Insekt zum Licht strebte, sehnte er sich nach seinesgleichen. Vielleicht nicht direkt nach Gesellschaft, sondern nach menschlicher Umgebung. Er war kein Affe, der auf Bäumen zufrieden war. Keine Katze, die sich auf einem heißen Stein räkelte. Keine Fangschrecke, die starr auf ihre Opfer wartete. Er war ein Mensch, und er war sein ganzes Leben lang ein Bürger Inanis gewesen. Ein Städter. Ein Soldat, und wo Soldaten sind, ist niemals Einsamkeit. Und es war nicht nur die Einsamkeit: Er schlief selbst jetzt, im Sommer, lieber mit einem Dach über dem Kopf, er aß lieber ein Mahl, das nicht nur aus Nüssen und gesalzenem Fleisch bestand. Und er aß lieber feinen, weißen Reis als harten Wildreis.

Er war kein Affe, sondern ein Bettelmönch mit einem verrosteten Dao, der sich danach sehnte, wieder ein Bürger Inanis zu sein.

Langsam nahm Zhihou den tauglitzernden, überwucherten Pfad, der ins Tal des Jadebands führte und schulterte seine Lasten: die tatsächliche und die andere.

Das Dorf Xingyad sah verblüffend hübsch aus, als Zhihou es in der Abenddämmerung mit müden Füßen erreichte – aber vielleicht lag dieser erste Eindruck vor allem daran, dass er sechs Tage mit der Suche nach dem Heiligtum des Großen Mandrills verbracht und sechs Nächte unter freiem Himmel geschlafen hatte. Die Holzhütten kauerten sich in den Schatten von wispernden Birken und einigen vornüberhängenden, gigantischen Weiden, deren Äste wie ein Vorhang Dorf und flaches Ufer vor den unwägbaren Fluten des Jadebands behüteten. Quadratische Fenster sahen auf den Wanderer herab, denn die Häuser standen auf hölzernen Stelzen. Ein paar Hühner pickten unter der Aufsicht eines stolzen bunten Gockels auf dem Dorfplatz im Staub. Die meisten Bewohner befanden sich bereits in den Häusern, das leise Lärmen des Alltags klang heraus. Näher am Ufer befand sich ein auf drei Seiten von Gebäuden umstandener Hof, von dem ebenfalls Stimmen herüberwehten. Im Näherkommen sah und roch Zhihou, dass es sich offenbar um eine Garküche handelte – sein Magen tat einen vorwurfsvollen Satz. An der freien Seite, die zum Ufer zeigte, war ein Hausboot festgemacht, das bereits länger hier haltzumachen schien, denn es war in den Schlick eingesunken und trockene Felsquader bildeten einen Fußweg in den Hof. Aus einer Rauchöffnung stieg Ofenqualm auf, aus den kleinen Fenstern drang ein betörender Geruch nach scharfen Gewürzen und gebratenem Fisch.

Als Zhihou zwischen den Trägerkonstruktionen zweier Gebäude in den Hof am Ufer trat, hielten alle Löffel kurz inne und alle Augen hefteten sich auf ihn: Auf den niedrigen Bänken vor der kleinen wassertauglichen Garküche saßen vielleicht ein Dutzend Bauern und Fischer, vielleicht auch einige Reisende, und ließen sich etwas schmecken, das hervorragend roch.

Ein Junge, der vielleicht siebzehn sein mochte, balancierte Suppenschalen in prekären Winkeln gestapelt zu den Tischen und nickte Zhihou zu.

»Willkommen! Je hungriger, desto willkommener, sagen mein Bruder und ich immer, und Ihr seht sehr hungrig aus. Seid mir daher einhundertmal Willkommen und setzt Euch doch dort hinten in die Ecke, ehrenwerter Gast!«

Zhihou nickte knapp und setzte sich an den Ecktisch zu einer Frau, deren eingefallenes Gesicht dem Koch und seinem Bruder vermutlich ebenfalls sehr willkommen aussah, und einem rundlicheren Mann.

Beide grüßten freundlich, als er sein Bündel abstellte, den Dao daneben legte und Platz auf einem Schemel nahm.

»Ihr seid nicht den Fluss entlanggekommen«, stellte die Frau fest und inspizierte ihn mit einem raschen Blick. Zhihou schüttelte den Kopf und deutete auf die bambusbewachsenen Hänge in der Ferne. Danach legte er zwei Finger an die Lippen.

»Ach, Ihr sprecht nicht?«, fragte die Frau. »Habt Ihr ein Gelöbnis abgelegt?«

Zhihou nickte – auch wenn es nicht ganz der Wahrheit entsprach. Sie hatte ihn dazu gebracht, zu schweigen. Die tote Witwe des Yip Huan.

»Seid Ihr ein Mönch?«, fragte die dürre Frau, deren zahllose Runzeln von harter Arbeit unter gleißender Sonne sprachen.

»Wir wollen nicht unhöflich sein«, ergänzte der Mann, der mit ihr am Tisch saß, rasch.

Zhihou lächelte unbestimmt. War er ein Mönch? Ganz sicher nicht. Eher ein Wanderer ohne Ziel, aber wie sollten diese Menschen etwas begreifen, was er selbst noch nicht verstand?

»Er hat ein Schwert. Ein altes. Er ist sicher ein wandernder Chi Kung-Mönch«, protestierte sie in Richtung ihres Begleiters, leiser, aber doch so laut, dass Zhihou schwerhörig hätte sein müssen, um es nicht zu verstehen. »Und er hat ja auch die Muskeln«, fügte sie hochachtungsvoll hinzu. Zhihou glaubte beinahe, dass sie errötete, als er ein kurzes Lächeln zeigte.

»Kommt Ihr aus Palitan?«, fuhr die Frau fort und deutete unbestimmt auf seine Tätowierungen.

Er schüttelte den Kopf und deutete auf das Wappen von Inani auf seinem rechten Arm. Es war eine der älteren Tätowierungen, die er sich bereits als Soldat zugelegt hatte.

Sie machte große Augen, als er den Ärmel hochstreifte. Er wusste, warum sie ihn nach Palitan gefragt hatte: Die Tätowierungen, die Oberkörper und Arme bedeckten, waren dort sichtbar, wo der Mantel sie nicht verbarg, und die Vermutung, dass er einer Triade angehörte, lag nahe.

Der Mann legte der Frau, die vielleicht seine Mutter war, die Hand auf den Arm.

»Bitte, du bringst uns noch in Schwierigkeiten mit deiner Unhöflichkeit!«, flüsterte er.

Zhihou winkte ab, was die Frau noch zu ermutigen schien.

»Kämpfen könnt Ihr, ja? Ein Schwertmeister? Ein Kampfmönch? Ein Streiter der leeren Hand?«

Soldat, erwiderte Zhihou mit Gesten. Der Mann griff erneut verzweifelt nach dem Arm der Frau.

Sie schwieg jedoch nun. Zhihou senkte den Blick, er hatte so etwas vermutet. Selbst so nah an Inani, in einer Provinz, die General Wu folgte, riefen Soldaten momentan Unbehagen hervor. Jeder hatte das eine Gerücht, die andere Geschichte gehört.

Der Schalen balancierende Junge stand nun am Tisch und ließ mit flinken Fingern drei von sechs transportierten Suppentellern vor ihnen auf die wurmstichige Tischplatte klappern. Ein paar Spritzer schwappten heraus, doch alles in allem war es ein beeindruckendes Manöver. Zhihou sah erstaunt auf – er hatte noch gar nichts geordert.

»Es gibt nur das«, erklärte der Bursche. »Und Ihr saht schließlich ebenso hungrig wie willkommen aus.«

Zhihou nickte zum Dank und nahm den gedrungenen Holzlöffel in die Hand. Dann legte er ihn noch einmal ab und deutete auf das Schriftzeichen entlang seines Zeigefingers, das in der vereinfachten Schriftsprache die Vergangenheitsform ankündigte. Die Frau starrte auf seinen Finger.

»Ich kann nicht lesen«, sagte sie dann.

Natürlich nicht. General Wu, die Triaden, die alten Kaiserinnen – allen drei Mächten Zhoujiangs war daran gelegen, dass ihre Untergebenen rudimentäre schriftliche Kommunikationsformen beherrschten. Doch diese Bestrebungen endeten meist an den Stadtgrenzen, oder schon innerhalb der Städte, wenn die ordentlichen Gebäude in die Elendsviertel ausliefen. Dort beherrschte man vielleicht noch wenige, heruntergebrochene Kurzformen, die sich an Häuserwände ritzen ließen, um zu markieren, wo es sich lohnte zu betteln – oder Schlimmeres. Den Entschluss zu den Tätowierungen, die seinen Körper mit Symbolen und Schriftzeichen bedeckten, hatte er mit zu viel Reisschnaps im Kopf und zu wenig Wissen über die ländliche Bevölkerung getroffen. Doch in Inani hatte er nicht bleiben können. Die Geheimpolizei des Generals duldete keine Deserteure.

Im Heiligtum des Mandrills um Vergebung zu bitten, war ein gutes erstes Ziel gewesen. Er zuckte mit den Schultern als Zeichen, das Gespräch sein zu lassen, und wandte sich wieder der Suppe zu.

Vielleicht war das Heiligtum das einzige Ziel gewesen, und er befand sich in einer Sackgasse. Doch die Affenprovinz war groß und sie wurde im Westen rätselhafter und wilder. Vielleicht musste er dorthin. Vielleicht hatte er sich noch nicht weit genug in die Wildnis gewagt, der menschlichen Gesellschaft noch nicht asketisch genug entsagt.

Sie löffelten schweigend, und es fiel Zhihou schwer, mit heißer, würziger Fischsuppe, reichlich Gemüse und großblättrigen Kräutern im Mund über Askese nachzudenken. Es schmeckte gut, und Zhihou wünschte sich einen zweiten Teller, wusste aber nicht, wie lange die Münzen, die er aufgefädelt an seinem Gürtel befestigt hatte, noch ausreichen würden. Er bediente sich an einer Karaffe mit Quellwasser, das so kalt war, dass er zu fühlen glaubte, wie viel Raum noch in seinem Magen mit Suppe gefüllt werden wollte. Er hob die Hand und bestellte einen weiteren Teller.

»Sehr hungrig. Sehr willkommen«, sagte der Junge, als er die Schale mitnahm, um sie noch einmal zu füllen.

Die Frau räusperte sich, als Zhihou vor sich hinstarrte und zu ignorieren versuchte, dass die Bequemlichkeit menschlicher Behausungen meist auch menschliche Anwesenheit bedeutete.

»Ich bitte um Vergebung«, sagte die Alte schließlich. »Aber Soldaten sind meist nicht allein unterwegs. Und ohne Uniform. Darf ich annehmen, dass Ihr, wie der Pao-chi-Baum, dem man die Äste der Kirsche aufsetzen kann und der sich daraufhin in einen Kirschbaum verwandelt, einstmals ein Soldat wart und nun … keiner mehr seid?«

»Aber was seid Ihr geworden?«, fragte nun der Mann mit sehr ruhigem Unterton, der verriet, wie angespannt er war. Zhihou sah lange nachdenklich auf den Tisch, bis seine Suppe kam. Die Gespräche im Innenhof gingen weiter, doch er war sich der Blicke bewusst, die man in seine Richtung warf. Schließlich sah er auf. Auch die zweite Suppe roch sehr gut. Er beugte sich zu seinem Bündel, hob den Dao in der Scheide hoch und zog ihn ein Stück heraus, so dass die hoffnungslos verrostete Klinge sichtbar wurde. Die Alte hob die wie mit Tinte gezeichneten feinen Augenbrauen.

»Ein ehemaliger Soldat mit einer Antiquität als Waffe? Vielleicht seid Ihr älter, als wir dachten«, lächelte sie und ergänzte zu ihrem Begleiter: »Siehst du? Er gehört nicht zu ihnen. Sie wären verrückt, einen einzelnen, unbewaffneten Mann herzuschicken, der nichts macht, als Suppe zu löffeln.«

Zhihou hob fragend die Augenbrauen.

»Bei der Ehre deines Schutzgeists, du gehörst nicht zu den Gelben, oder?«, raffte der rundliche Mann nun all seinen Mut zusammen. »Das schwörst du uns allen hier. Denn sonst … ist das dein letzter Teller Suppe!«

Zhihou sah von der trüb-gelblichen Suppe auf und dem Mann ins kreisrunde Gesicht. Gut gepolsterte Wangen, aber der Mund ein entschlossener Strich.

Er öffnete den Mantel, nickte und wies in der Schwurgeste auf die Affentätowierung auf seiner Brust. Sie war, wie das Wappen von Inani, bereits etwas verblasst – ein älteres Hautbild.

»Er schwört es, Han. Er ist nur ein einsamer Wanderer. Vermutlich selbst in Schwierigkeiten. Lass ihn in Ruhe«, sagte die Frau auf einmal müde. Alle Gäste der kleinen Garküche waren verstummt und sahen Zhihou erwartungsvoll an.

»So sicher bist du dir, dass du einem Fremden vertrauen würdest?«, flüsterte der Mann. »Wo du doch die bist, die am meisten gelitten ha…«

»Schluss. Er gehört nicht zu den Gelben«, sprach die Frau noch einmal, und sah Zhihou zwar dabei an, sagte es jedoch nicht zu Han.

»Er hat einen Dao«, erwiderte ein stämmiger Zwerg, der einen Strohhut neben sich auf dem Tisch liegen hatte. Die Schale, die der Bursche vor ihm abgesetzt hatte, war größer als die der anderen, beinahe so groß wie der konische Hut.

»Es ist ein verrosteter Dao«, erwiderte die Frau.

»Warum nimmt ein Mann einen verrosteten Dao mit?«, fragte eine weitere Stimme.

»Weil er ein Soldat des Generals war«, erklärte die Alte, und Zhihou erfuhr nicht zum ersten Mal, dass man früher oder später an seiner Stelle sprach, wenn er selbst den Mund hielt.

Schweigen. Alle schienen sich zu fragen, was das bedeutete. War er nun ein Verräter? Oder einfach nur ein Veteran? Zhihou lehnte sich an die Wand hinter ihm an und lauschte ins Schweigen. Schließlich sagte der Bursche, der die Suppe servierte: »Dann kann er kämpfen. Verrostet hin oder her, besser als wir alle! Er kann uns gegen die gelben Bandanas helfen!«

Zhihou schüttelte den Kopf.

Da kam der Koch aus seiner Hausbootküche, in der Hand ein Küchenmesser, das jedoch an dem humpelnden Mann mit den fettigen Haaren und den früh eingegrabenen Lachfalten nicht bedrohlich aussah. »Wenn das so ist und Ihr uns helfen könnt, erhaltet Ihr von mir freie Kost!«

»Und bei uns könnt Ihr schlafen!«, warf Han ein.

»Wer bei uns schläft oder nicht, entscheidet immer noch das Familienoberhaupt«, zischte die dürre Alte ihm zu. »Also ich.« Sie nickte Zhihou zu. »Unser Haus steht dem Ehrenhaften stets offen.«

Zhihou hob abwehrend die Hände.

»Wir verlangen nicht viel«, erwiderte der Mann mit dem Strohhut. »Nur, dass Ihr ein wenig hier bleibt. Wir fürchten einen weiteren Überfall. Die nächste Teeernte steht an, und wir fürchten uns. Es hat schon Tote gegeben. Zwei junge Burschen. Und einer meiner ältesten Freunde. Es schreckt sie nicht, Unschuldigen den Tod zu bringen. Sie kennen keine Gnade.«

Wie viele?, fragte Zhihou mit einem Abzählen an den Fingern.

»Zwei Dutzend, besser bewaffnet, besser geschult als wir.«

Erneut beugte er sich herab, nahm die hölzerne Scheide und zeigte ein Stück des verrosteten Säbels. Elf Männer und Frauen beäugten ihn.

»Habt Ihr keine zweite Waffe?«, fragte der Koch.

Zhihou verneinte.

»Dann müsst Ihr entweder das Messer nehmen, mit dem ich meine Fische ausweide, oder die Machete, mit der wir dem Bambus und dem Schilf zuleibe rücken – oder Ihr versteht Euch zufällig auf den Kampf mit der leeren Hand?« Die Mundwinkel des Kochs zuckten. Zhihou grinste wider Willen ebenfalls.

»Dann verstehen wir uns. Es gibt eine Nachspeise aus Litschi, die ich Euch gern spendieren würde. Dürfen wir Euren Namen erfahren?«

Zhihou wies auf die Tätowierung des Affen – Houzhi – auf dem Schlüsselbein.

»Dann nennen wir Euch Houzhi«, nickte die runzlige Alte und tätschelte seine zeichenverzierte Hand. Sie zog sie jedoch rasch zurück.

»So viele Bemalungen.« Sie blinzelte, als habe sie Angst, zu lange hinzusehen. »Ist es nur … Schrift, oder …« Sie führte den Satz nicht zu Ende, aber Zhihou wusste, was sie meinte. Er nickte und machte eine Bewegung, als führe er eine Tintenfeder. Nur Schrift – keine Zauberzeichen.

Die anderen im Hof der Garküche sahen nun, da er erneut den Mantel geöffnet hatte, auch, in welchem Ausmaß er tätowiert war und warfen einander Blicke zu. Hatte er sich mit Zauberei, mit Geistermacht in ihr Vertrauen geschlichen? War er doch ein Spitzel der Gelben oder gehörte er am Ende zu einer weit schlimmeren Bande?

»Wir glauben dir«, brach die runzlige Frau das Eis. »Ich bin Tsin Li, und das ist mein Mann Han.«

Zhihou, der den Mann für ihren Sohn gehalten hatte, bemühte sich, nicht mit der Wimper zu zucken. Beide neigten kurz ihr Haupt, und er neigte es länger. Er hob den Kopf wieder, aß die Suppe zu Ende und nahm dann Bündel und Schwert. Jede Reise benötigte Punkte, an denen man verweilte, um herauszufinden, wohin der Weg als nächstes führte.

Es war eine Zeit im Jahr, in der das Dorf Xingyad in staubiger Hitze am Rand des Jadebands lag. Seine Stelzen wurden nicht von Wasser umspült, stattdessen nutzten die Bauern und Fischer die Zeit, um den Unterbau der zusammengedrängten Hütten zu verstärken und auszubessern. Xingyad, das war der Name eines Schilfkäfers, und obwohl die meisten in der Dorfgemeinschaft entweder zum Schutzgeist des Affen, dem die ganze Provinz untertan war, oder zu Gewässergeistern wie Schildkröte, Kranich und Flussdelphin beteten und ihnen Rauchopfer darbrachten, war man sich doch sicher, dass man im Grunde seines Herzens ein Schilfkäfer war.

Die Bauern kümmerten sich vor allen Dingen um Teeplantagen, von denen das ganze Jahr über in einem bestimmten Rhythmus gepflückt wurde. Die nächste Pflückung war fast so weit, und mit jedem Tag, an dem die Männer und Frauen die Teebüsche an den Hängen prüften, wuchs die Angst vor der Bande der gelben Bandanas. Nahe des Ufers wurde das Flusswasser mit Kanälen in kleine Reisfelder geleitet, die unter Wasser standen, und auf denen Tsin Li und Han Fische züchteten, die Chon Go, der Besitzer der Garküche, und sein Bruder Chon Gi zur allabendlichen Fischsuppe verarbeiteten.

Selten gab es eines der Hühner, die unter den Stelzenhäusern pickten, in der Suppe, und andere Tiere wurden nicht gehalten. Gejagt wurde nicht, und weder Männer noch Frauen waren geübt darin, Waffen zu führen. Dennoch ging keiner ohne Waffe in die Felder, viele schliefen neben Messern und Beilen oder alten Familienerbstücken. Denn die Gelben würden kommen.

Zhihou lernte rasch, dass einer der beiden getöteten Burschen Tsin Lis erster Mann gewesen war. Sie brachte Zhihou in einer Kammer unter, in der noch viel von dem alten Holzhandwerker zeugte. Ein Schrein in der Ecke des winzigen Raums ehrte seinen Geist und pries ihn zusammen mit den Ahnen. Ein Sohn war aus Tsin Lis erster Ehe hervorgegangen, genauso wie mehrere Töchter, die bereits selbst Familien gegründet hatten. Nach dem Tod ihres Mannes vor einigen Monaten hatte sie nach der weißen Trauerzeit Han geheiratet, denn ein Familienoberhaupt brauchte vor allen Dingen eines: eine Familie.

In Xingyad verlangte man von Zhihou nicht, dass er arbeitete, doch er legte bei den Ausbesserungsarbeiten an den Häusern Hand an. Abends ging er dann in den Schatten einer der großen Trauerweiden und ging durch die Formen des Affen. Ohne andere, die die Bewegungen synchron mit ihm durchführten, lauschte er auf den eigenen Atem, kauerte sich nieder, sprang auf, fuhr herum und machte die Bewegungen mit den Fäusten, die seine Mutter ihn bereits als kleinen Jungen gelehrt hatte. Er wechselte bei den »Schritten des Frühlings« von den Sohlen auf die Zehenspitzen, von knienden Positionen in hochgestreckte und durchlief danach die Dao- und Kampfstab-Formen mit Bambusstöcken.

»Hhha«, gab ihm sein Ausatmen den Wechsel der Form vor. Einatmen, dabei rollten seine Füße langsam auf die Zehen, er schlug in einem langen Bogen und drehte dabei den ganzen Körper aus der Hüfte. »Hhha!« Das nächste Ausatmen ließ ihn hochschnellen, der Bambusstab blieb balancierend stehen. Er wusste, dass er beobachtet wurde, und so überschlug er sich zum Abschluss mit aufgestützten Händen nach hinten, dann wieder nach vorn und griff den Stab, bevor dieser auf dem Boden aufschlug. Danach ging sein Atem rasch und gab keinen Takt mehr vor, mit dem er hätte Schritt halten können.

Aus dem Schatten der Weide kam ein langsames Klatschen und das Lachen von mindestens drei Stimmen. Weiblich. Zhihou stützte sich auf den Bambusstab.

Die mutigste von ihnen trat hinter einem herabhängenden grünen Vorhang hervor und schob sich die langen glatten Haare hinters Ohr. Zhihou war sich recht sicher, dass sie Mitu hieß, fand Namen an sich jedoch mittlerweile überbewertet. Ihre beiden Freundinnen folgten.

»Das sieht sehr schön aus, Houzhi«, sagte Mitu. »Wirst du uns so vor den Gelben beschützen?«

Zhihou lächelte und verneinte. Es waren Formen gewesen, die verschiedene Bewegungen lehrten, die auch im Kampf Anwendung fanden – die ritualisierten Formen des Chi Kung bewegten die richtigen Muskeln und brachten den Geist damit in Einklang.

»Was kann schon ein einzelner Kämpfer mit leerer Hand gegen zwei Dutzend ehrlose Söhne einer Steppenwölfin ausrichten?«, fragte Mitu, und eine ihrer Freundinnen brach in nervöses Lachen aus. »Haltet Ihr es nicht für angebracht, uns etwas von dem beizubringen, was Ihr wisst?«

Zhihou hob die Augenbrauen und deutete mit drei Fingern auf die Mädchen. Er nahm mit dem Bambusstab seinen Mantel auf, den er auf den Boden hatte fallen lassen und verhüllte damit seinen schweißbedeckten Oberkörper.

»Nicht nur uns. Viele im Dorf könnten etwas von dir lernen.«

Er presste die Lippen aufeinander. Lehren. Lernen. Hier war er wieder. Wie in Inani.

»Du hast den falschen Fuß vorne«, lachte Wangli Zhihou und wackelte mit seiner eigenen Fußspitze. »Das ist mein Linker.«

»Du stehst vor mir! Es ist schwierig!«

Die anderen lachten. Chow wechselte die Beine, verlor dabei jedoch den Schwerpunkt, das konnte Zhihou sehen.

»Tiefer«, wies er sie an. »Und jetzt halten wir nicht mehr deinetwegen inne. Versuch einfach, mitzukommen.«

Zhihou war kein Lehrer. Er war nur ein einfacher Soldat. Doch dank seiner Mutter, die zwar aus einer verarmten Familie kam, aber einige Jahre in einem der Bergklöster gelernt hatte, in denen man Kindern die Finger brach, damit die Knochen härter wieder zusammenwuchsen, hatte Zhihou das Chi Kung erlernt, die Kunst des Kampfes. Seine Mutter, Wangli Shenhou, hatte ihm nicht die Finger gebrochen, aber sie war streng gewesen, und er hatte bereits als Fünfjähriger drei Stunden am Tag geübt. Sie besaßen wenig Materielles, und sie hatte stets gesagt, er könne sich nur auf das verlassen, was er war.

Mit sechzehn war er in die Armee eingetreten, ein Auskommen für einen Niemand wie ihn, und nach dem Umsturz durch General Wu sogar mehr als das. Von da an, so hieß es, würde auch einfachen Menschen der Weg in höhere Ehren offenstehen. Wenn man nur fleißig war. Gehorsam. Es kam nicht mehr darauf an, was man besaß – sondern was man war.

Seine Kameraden waren im Sinne der Garde Inanis in den Grundzügen des Chi Kung geschult worden, doch er vermochte mehr: Er war bewandert im Chi Kung des Affenstils, und seit sein Hauptmann nach dem Putsch von einer Hauptfrau abgelöst worden war, lautete ihr Befehl, eine Abendstunde darauf zu verwenden, seine Kameraden darin zu unterweisen. Der Ruhm für eine Truppe, die über das normale Maß hinaus geschult war, fiel auf die Hauptfrau zurück.

Nachdem seine Kameradin Chow die anderen noch drei Mal mit Fehltritten angerempelt oder zum Lachen gebracht hatte, war die Stunde beendet. Zhihou blieb noch auf dem Hof zurück und durchlief noch die Meisterform des Affenstils. Zwei Freunde, Henshi und Gungtse, blieben auf den Stufen sitzen und machten sich über ihn lustig (obwohl er Neid und Bewunderung in ihren Stimmen hören konnte). Dann eine befehlsgewohnte Stimme: »Lasst uns allein.«

Zhihou entschied innerhalb eines Wimpernschlags, dass er seine Form zu Ende bringen würde, denn auch im Militär war das Chi Kung heilig. Ein Wirbel mit dem Dao, der letzte Sprungtritt und dann das Zusammenkauern des Pavians. Danach erhob er sich, steckte den Säbel in die Scheide und grüßte mit der Faust an der flachen Hand.

Es war der Graue Mandarin selbst.

Zhihou erstarrte innerlich wie das Kaninchen, das den kreisenden Adler bemerkt. Er verbeugte sich tief und richtete sich nur zögerlich wieder auf. Er war schweißnass, und die Haare hingen ihm in Strähnen ins Gesicht. Zudem trug er nur eine Hose, und dem Grauen Mandarin würden die Tätowierungen vielleicht unangenehm auffallen, zu denen er sich von Henshi und Gungtse hatte überreden lassen. Mittlerweile waren es schon ein halbes Dutzend, verteilt auf Brust und Arme.

»Zhihou, deine Hauptfrau hat dich mir empfohlen«, sagte der Graue Mandarin. Er war ein hagerer Mann in grauer Beamtenrobe, jedoch mit einer seidenen Maske vor dem Gesicht, die nur seine schmalen Augen freiließ. Seine Statur legte nahe, dass er ein Alb war, doch er trug über der Maske eine Kapuze. Zhihou erkannte ihn zwar, weil die Hauptfrau nicht zum ersten Mal besondere Aufträge der Geheimpolizei annahm, doch vielleicht handelte es sich beim Grauen Mandarin nicht immer um denselben Mann.

»Wofür könnte sie mich empfohlen haben, ehrwürdiger Mandarin?«, fragte Zhihou.

»Wir haben Gerüchte gehört. Ein Mann, der es mir in Sachen … Geheimhaltung gleichtut und stets eine Maske trägt, bildet an immer wechselnden Orten Inanis Widerstandskämpfer aus, meist einfach in Gassen und Höfen. Er nimmt nur die besten Kämpfer auf. Die sich seiner würdig erweisen.«

Zhihou schwieg, denn er wusste nicht, ob er mit Zuversicht oder Bescheidenheit reagieren sollte.

»Er unterweist sie nicht nur in der Kunst des Kampfes«, fuhr der Graue Mandarin fort, »sondern, was er sie lehrt, ist …«

Eine weitere Pause. Zhihou verharrte und hielt den Blick gesenkt.

»Es ist das verbotene Chi Kung des Phönix.«

Zhihous Blick fuhr überrascht hoch und entgegnete den des Mandarins. Dessen Augen waren geweitet, als prüfe er, ob Zhihou die Tragweite seiner Worte erfasste. Zhihou wusste, dass der General diese Stilrichtung verboten hatte. Er hatte nach seiner Machtergreifung verlautbaren lassen, dass nur Diener der Prinzessin darauf zurückgriffen und inhaftiert werden sollten. Alle, die den Phönix-Stil bislang ausübten, sollten von diesem Tag an den der Geflügelten Schlange erlernen und das zuvor Gelernte vergessen.

Dann nickte Zhihou. »Ihr wünscht, dass ich Schüler seiner Schule werde?«

»Das wünsche ich.«

»Und dass ich Euch melde, wo die Treffen abgehalten werden?«

»Nein. Ich wünsche die Identität dieses Mannes zu erfahren. Folg ihm nach Hause. Warte, bis er die Maske abnimmt. Lerne seinen Namen. Alles, was wir wissen, ist, dass er der Bleiche Geist genannt wird. Werde sein Schüler.«

Zhihou verneigte sich.

»Ja, ehrenwerter Mandarin.«

Als er sich aufrichtete, hatte sich der Beamte mit einem Rascheln der Gewänder bereits die Treppe hinauf in den Umgang entfernt.

Zhihou schüttelte den Kopf. Nein, er hatte das Recht zu lehren verwirkt. Er würde es sich nicht anmaßen, den Bewohnern von Xingyad das Chi Kung des Affen zu lehren. Mitu sah ihn an und verengte die Augen.

»Zu eitel für uns einfache Leute?«, zischte sie, und ihre Freundinnen versuchten, sie mit Gekicher zum Schweigen zu bringen. »Lasst mich!«, fuhr sie sie an.

»Du bringst uns Schande, wenn du den Gast beleidigst«, flüsterte eine von ihnen. Zhihou wehrte mit den Händen ab.

Nein. Nicht du. Ich. Er war es, der Schande brachte.

Mitu verstand es falsch – wollte es falsch verstehen?

»Stellst du dir vor, dass du zwei Dutzend Bewaffnete allein bezwingst? Oder hast du Sehnsucht danach zu sterben und wie deine Ahnen nur noch von Weihrauch und Erinnerungen zu leben, anstatt von Fischsuppe? Du verstehst nicht, womit wir es zu tun haben. Du verstehst es nicht, weil die wenigsten es verstehen.«

Zhihou hatte sich bereits abgewandt, doch er hielt inne. Auch die zweite Freundin von Mitu, ein zierliches Gnomenmädchen mit Hörnern, die sich gerade erst aus ihrem schwarzen glatten Haar drehten, packte Mitu am Arm ihres Gewands. »Was meinst du damit?«

Doch Mitu starrte nur düster auf die Bambusstäbe am Boden.

»Ich rede nicht, wenn er nicht redet.«

»Er kann nicht reden!«, sagte die Gnomin.

»Er kann diese Stöcke sprechen lassen. Und danach werden auch meine Lippen sprechen.« Sie tat einen Schritt vor und griff nach Zhihous Mantel. Ihre Finger griffen so leicht nach einer Falte, dass er kaum merkte, dass sie diese respektvolle Grenze überschritten und ihn berührt hatte. »Bring es uns bei, und danach sage ich dir, warum.«

Kurz schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf. Das Rascheln der tiefhängenden Weidenzweige über ihm schien zu spotten, nein, zu drohen. War das, was ihm durch den Kopf schoss, eine Anmaßung? Oder eine Wiedergutmachung? Er hob die Hände, Mitu ließ seinen Mantel los und schob das spitze Kinn vor. Er nickte langsam, wies auf die Sonne, die bereits tief stand und dann auf den Horizont. Er musste zuvor noch etwas tun.

Das Wasser des Jadebands wirbelte nah am Ufer in einem trägen Braun, doch die schrägstehende Sonne glitzerte darauf und verlieh dem breiten Strom eine erdgebundene Schönheit. Zhihou hockte auf den Knien, die Augen geschlossen. Seine Finger hielten ein kleines Rindenschiffchen, auf dem ein wenig Weihrauch brannte.

Ich weiß, das ist nicht genug, um deinen Zorn zu besänftigen, sagte er. Ich kann nicht sagen, dass ich vollenden werde, was er begonnen hat. Aber ich werde das, was er mich gelehrt hat, an Menschen weitergeben, die würdiger sind.

Lia-Anh war der Sturm, und er war die Feder, die davongeweht wurde. Wenn ihr nicht gefiel, in welche Richtung er trieb, dann würde er es früh genug erfahren.

Er erhob sich, ging die letzten Schritte zum schlammigen Ufer und setzte dann das Schiffchen in die Wellen, die an seinen Schuhen leckten. Kurz flammte der glimmende Weihrauch auf, als der Wind ihn erfasste, danach wehten die Finger des Rauchs wie ein Wink des Jenseits. Zhihou senkte den Kopf. Ihm war kalt, und er fühlte, wie seine Muskeln zitterten. Er wusste nicht, ob er bereit war.

Doch worüber auch immer Mitu schwieg, er war sich sicher, dass es etwas war, was er hören musste.

Er wandte sich um. Die Sonne senkte sich mit einem Aufflammen auf den Horizont. Orangefarben sprang das Licht über eine dünne Wolke, die wie der Hauch eines Feuers über dem Himmel tanzte.

Unter der Weide warteten bereits zehn Dorfbewohner auf ihn.

Zhihou trug nicht länger den Namen, den seine Mutter ihm gegeben hatte. Er hieß Zhet und gab vor, er sei neu in Inani. Er legte einen phänomenalen Abstieg hin. Die Herberge, in der er unterkam, wurde durchsucht, seine Habe beschlagnahmt. Angeblich hatte er die Komponente eines Gifts geschmuggelt, auch wenn Zhet davon nichts wusste. Er wurde inhaftiert, man kam zu dem Schluss, dass er nur eine Marionette gewesen war und dem falschen Mann einen Gefallen getan hatte, und er erhielt zehn öffentliche Stockhiebe. Dann wurde er wieder freigelassen, doch nun hatte er nichts mehr, außer dem, was er am Leibe trug.

Er begann, als Wettkämpfer anzutreten, in Gossenkämpfen, bei denen auf sie gewettet wurde wie auf Hähne. Man gab ihm rasch den Ehrennamen Houzhi, der Affe. Er kämpfte in den Hinterhöfen und Kellern und Käfigen des Schattenmarkts. Er kämpfte einmal sogar gegen einen echten Affen; einen aggressiven Pavian, der niemals einen Wald gesehen hatte, sondern von Geburt an zum Kämpfen erzogen worden war.

Zhet trug einige Bisse davon, die sich entzündeten. Eine mitleidige Frau, eine dürre, ausgezehrte, alte Albin, pflegte ihn, und bei ihr legte er die vorsichtige Saat auf seiner Suche nach dem Bleichen Geist. Er erzählte ihr von einer erfundenen Vergangenheit, von einem Lehrmeister, der einst zum Gefolge der Kaiserin gehört hatte. Von der Bürde und der Würde, die der Phönixstil darstellte. Sie hörte ihm zu und wiegte den knochigen Kopf, auf dem nur noch Büschel weißer Haare wuchsen, und sie glaubte, dass er im Fieber die Wahrheit spräche.

Sie machte ihn mit einer Frau bekannt, die nach Würdigen suchte. Diese stellte ihn drei Männern vor, die sie die Richter nannte. Diese urteilten im Hinterzimmer eines Schnapsbrenners über ihn, während sie die Steine des Lotus-Weiqi hin und her schoben, das man nur zu viert spielen kann.

Er gesellte sich hinzu und sollte die Partie mit den Steinen auf seinem Viertel des Spielbretts entscheiden. Er spaltete mit einer Blockade die beiden, die gerade um den Sieg kämpften und nahm vom dritten Spieler den Kirschblütenstein, so dass es unentschieden ausging.

Sie verwiesen ihn an einen jungen Burschen, der tagsüber bettelte und Kunststücke mit Ratten vorführte und nachts die Männer und Frauen zum Übungsplatz des Bleichen Geists brachte.

Es war stets ein anderer Übungsplatz. Beim ersten Mal war es eine Ruine, die einst eine große Webstube gewesen war, die Decken hoch und die Wände weit, um vielen Webern und ihren Webstühlen Platz zu gewähren. Beim zweiten Mal war es ein Dach, auf dem ein Gärtner Beete angelegt hatte, die die offene Terrasse in der Mitte beschirmten. Beim dritten Mal eine Gasse, immer auf der Hut vor den Soldaten des Generals. Beim vierten Mal ein Park, unter den Kiefern, die so gezüchtet waren, dass sich ihre Stämme schlangengleich wanden.

Manchmal waren sie zu viert oder fünft. Manchmal waren es drei Dutzend.

Immer war er da. Der Bleiche Geist. Wenn alle versammelt waren und sich bereits umblickten, einander fragten, ob er heute vielleicht nicht käme – dann erschien er wie aus dem Nichts, nahm ohne zu sprechen die Grundhaltung des Phönix ein und begann dann mit den Formen der verbotenen Kampfkunst.

Danach verschwand er, wie er gekommen war, mit dem gleichen Zauber, der ihn verbarg.