9,99 €

Mehr erfahren.

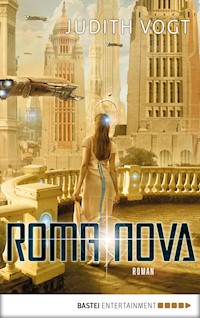

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Das Römische Imperium hat das All in Besitz genommen. Seine Legionen haben Planeten erobert, fremde Völker unterworfen und versklavt. Doch im Hades, einem Schwarzen Loch am Rande des Mare Nostrum, lauern dämonische Kreaturen, die nur darauf warten, Rom für immer von der Sternenkarte zu löschen. Und auch auf dem Planeten selbst brodelt es: Der Gladiator-Sklave Spartacus will sich nicht länger seinem Schicksal ergeben und zettelt einen Aufstand an ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 779

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungHinweisKapitel IKapitel IIKapitel IIIKapitel IVKapitel VKapitel VIKapitel VIIKapitel VIIIKapitel IXKapitel XKapitel XIKapitel XIIKapitel XIIIKapitel XIVKapitel XVKapitel XVIKapitel XVIIKapitel XVIIIKapitel XIXKapitel XXKapitel XXIKapitel XXIIKapitel XXIIIKapitel XXIVKapitel XXVKapitel XXVIKapitel XXVIIKapitel XXVIIIKapitel XXIXKapitel XXXKapitel XXXIKapitel XXXIIKapitel XXXIIIKapitel XXXIVKapitel XXXVKapitel XXXVIKapitel XXXVIIKapitel XXXVIIIDramatis PersonaeGlossarDanksagungÜber dieses Buch

In ferner Zukunft hat das Römische Imperium das All in Besitz genommen. Seine Legionen haben Planeten erobert, fremde Völker unterworfen und versklavt. Sie fanden eine neue Heimat: den Planeten Roma Nova. Doch im Hades, einem Schwarzen Loch am Rande des Mare Nostrum, lauern dämonische Kreaturen, die nur darauf warten, Rom für immer von der Sternenkarte zu löschen. Und auch auf dem Planeten selbst brodelt es: Der Gladiator-Sklave Spartacus will sich nicht länger seinem Schicksal ergeben und zettelt einen Aufstand an.

Über die Autorin

Judith Vogt, geboren 1981 im Kreis Düren, absolvierte nach dem Abitur eine Lehre als Buchhändlerin. Sie hat bereits über ein Dutzend Romane veröffentlicht, einige davon zusammen mit ihrem Mann Christian Vogt. Für ihren Fantasy-Roman Die zerbrochene Puppe erhielten sie 2013 den Deutschen Phantastik Preis in der Kategorie »Bester deutschsprachiger Roman«. Die Autorin und Übersetzerin lebt mit ihrer Familie in Aachen.

JUDITH C. VOGT

nach einem Konzept von Philip Schulz-Deyle

ROMA NOVA

Roman

BASTEI ENTERTAINMENT

Originalausgabe

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Hanka Jobke, Berlin

Titelillustration: © Arndt Drechsler, Regensburg

Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de

Datenkonvertierung E-Book:

hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-5635-9

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Für Christian. Das ist die Gelegenheit.

Glossar, Dramatis Personae, Informationen zu Göttern und Währung finden sich am Ende des Romans.

Kapitel I

Sie haben den Rubicon überschritten.

Den Rubicon, der als Gürtel aus Asteroidensplittern und Trümmerstücken um Rom liegt. Rom, das auf seiner Tagseite blau und perlmuttfarben schimmert und dessen Nachtseite wie ein eigener Himmel von Lichtpunkten übersät ist. Rom schläft nicht.

In der Schwärze des Alls nehmen die Splitter des Rubicon die seltsamsten Farben an. Ab und an verglühen sie in der Atmosphäre Roms wie Motten, die sich an ein Feuer wagen.

Es heißt, dass in diesen kostbaren Augenblicken die Götter deine Wünsche hören. Aber denke nicht zu lange darüber nach, denn Götter sind eine flüchtige und launische Angelegenheit, und sie haben ganze Galaxien zu verwalten.

Obwohl immer wieder Stücke von ihm verglühen, erscheint der Rubicon unerschöpflich.

Durch die Zeitalter hindurch schienen dem römischen Volk auch das Wasser und der fruchtbare Boden unerschöpflich. Doch Rom war gierig. Rom hat den Planeten geschluckt. Rom spürte nicht mehr, welche gütige Erdgöttin unter seinen Fundamenten verblutet ist. Und so benötigten sie nur Äonen, bis ihr Planet so tot war, dass sie wählen mussten zwischen dem Aufbruch ins All und dem Verhungern in ihren großartigen Kulissen.

Sie wählten den Aufbruch. Sie überquerten den Rubicon.

Mare Nostrum, unser Meer, so nannten sie den Sternenhaufen, den sie eroberten.

Sie fanden Nahrung, gründeten Kolonien. Fingen Sklaven aus Völkern, die selbst noch weit entfernt von einem solchen Aufbruch waren.

Doch sie trafen nicht überall auf halbnackte hörnertragende Ziegenmenschen ohne Zivilisation oder in Fell gekleidete Barbaren, die gerade erst damit begonnen hatten, ihrer Erde Eisen zu entlocken. Nein – sie waren vielleicht das erste Volk, das sich geschlossen daranmachte, Völker, Monde, Planeten, Systeme zu unterwerfen – aber Reisende gab es schon vor ihnen. Reisende, die sich zu finsteren Sonnen wagten, in Unterwelten, in Mahlströme und hinauf zu den Sternen.

Als sie Wesen fanden, die den alten Mythen zu entstammen schienen, wussten sie, dass ihre Götter niemals gelogen hatten.

Aber auch meine Götter lügen nicht.

Manche dieser Sklaven besaßen Kräfte, die kein Römer zuvor zu Gesicht bekommen hatte.

So wie ich.

Kapitel II

Mein Körper ist daran gebunden, sich irgendwo aufzuhalten, wo es Atemluft und Nahrung gibt – so wie jeder Körper – und ich muss ihm gehorchen und kann nicht an die Orte zurückkehren, nach denen ich mich sehne.

Mein Geist jedoch ist nicht gebunden an meinen Leib und kann sich in viele Splitter aufteilen, sodass er meinen Körper umschwirrt wie die Motten des Rubicon den Planeten Rom.

Ein Splitter von mir sieht, dass meine Zeit hier abgelaufen ist.

Ein Splitter von mir sieht, dass sich meine Verbündeten nähern – und mein Herz lacht, weil ich sie erkenne und weiß, wie grauenhaft sie sind und wie vollkommen.

Ein Splitter von mir sieht, wie sie in Stahl schlüpfen, wie ihre Gesichter sich verformen, wie Mienen verschmelzen und in immer neue Gesichter zerlaufen. Wie Nebel sie umhüllt, ein Nebel, der Geräusche frisst wie eine Schlange Eier.

Ich sehe ihre schmalen schwarzen Schiffe, in denen sie die Leere queren. Grausig wie ein Kindertraum, an den man sich auch als Erwachsener noch erinnert, machen sie sich auf den Weg. Alle Splitter meines Geistes sehen sie und rufen sie, und ich wünschte, sie könnten mich hören.

Gleichzeitig bin ich in diesem Körper, mit dem sich Legat Lucius Marinus Maximus vergnügt. Es ist mir gleich.

Fünf Kinder hat er bereits auf diese Weise mit mir gezeugt, doch ich zwang sie zu gehen, daumengroß, ohne je einen Atemzug zu tun. Sie wussten, dass ich nicht ihre Mutter sein kann. Sie waren nicht mehr als ein Zufall. Ich jedoch gehorche nicht dem Zufall, wie andere Frauen es tun. Ich gehorche dem Schicksal.

Der Mann auf mir weiß noch nicht, dass unsere Zeit hier abgelaufen ist. Er wähnt sich sicher, dabei trennt ihn nur eine metallene Hülle von der Leere – und ein undurchdringlicher Schild, der blauschillernd wie ein Eisberg auf der Raumschiffhülle flackert.

Bona Dea, die gute Göttin, so ist der Name des Schiffs. Sie wird ihn verraten. Die Sicherheit der Schilde ist trügerisch.

Doch wie könnte er sich nicht sicher fühlen? Niemand durchbricht die römischen Schilde, niemand entgeht den Rammspornen und den Enterbrücken und den Waffen der Soldaten! Wie ein Rudel Wölfe fallen sie überall ein und reißen aus den Herden, was ihnen gefällt. Sie müssen nicht einmal mit den Alten und Schwachen vorliebnehmen – sie können erlegen, was schmackhaft aussieht.

Was hat Lucius Marinus Maximus schon zu fürchten? Der Legat, der mich und den Mann, den ich liebe, und viele unseres Volkes im Thrakerkrieg gefangennehmen ließ. Wir hatten ihm damals nichts entgegenzusetzen – und vielleicht gibt es auch nichts, nichts im ganzen Mare Nostrum und nichts in all den Galaxien, die durch die Leere taumeln, was daran rütteln könnte, dass jeder Weltenkreis Rom unterlegen ist.

Dieser Mann muss sich nicht fürchten.

Einer der Splitter meines Geistes verglüht in der Atmosphäre Roms. Wie ein fallender Stern schlägt er durch Dächer und Mauern hinunter und verharrt über dem Herzen eines Mannes.

Dieser Mann sieht hinauf zum Splitter, und er erkennt mich darin. Und er lächelt durch die große Angst, die ich um ihn habe.

»Er lächelt. Wie eigenartig«, sagte der Priester.

Er hatte das Gefäß, auf dessen Oberfläche Muster wie Adern pulsierten und von seinem Innenleben kündeten, aus dem Allerheiligsten des Tempels geholt. Er hatte Iuno, Vulcanus und Mars ein Opfer dargebracht und darum gefleht, dass das Herz in dem Gefäß seinen Träger erwählen würde.

Wenn es das nicht tat – wenn es sich weigerte, diesen lächelnden Mann in Besitz zu nehmen, dann verlor dieser Mann sein Leben – und der Priester sein Ansehen.

Der Priester lächelte nicht. Er streifte die weißen Handschuhe über, während Sklaven und Gehilfen ein Gebet an Apollon murmelten, der seine Hände lenken sollte.

Sie befanden sich im Allerheiligsten des Tempels der Iuno mit seinen hohen säulengestützten Decken, von denen helles Licht direkt auf den Patienten fiel. Ein leicht verspiegeltes Fenster trennte den Raum von der Empore, und so konnte der Priester die Silhouetten der Zuschauer dahinter nur erahnen. Doch er spürte ihre Blicke auf sich, und er wusste, von wem sie kamen.

Hinter dem Spiegel stand Cornelia Marina. Sie war eine spröde, ungeduldige, kalte Frau, und sie ließ sich sicherlich nicht von den Sklaven oder dem nervösen Lanista Batiatus ablenken. Cornelia hatte aus der alten, aber unbedeutenden Adelsfamilie der Tercellier in die Familie der Mariner eingeheiratet – und um dies zu tun, brauchte es Charakter und einen eisernen Willen, denn die Mariner nahmen eine ganz besondere Stellung unter den Patriziern ein. Wenn der Priester Blicke von der Empore fürchten musste, dann die dieser Frau.

Lanista Batiatus hingegen würde es schmerzen, wenn das Herz seinen neuen Träger verschmähte, denn er hatte diesen Mann an der Gladiatorenschule ausgebildet. Doch dies wäre nicht der erste Favorit, der auf dem Altar verblutete.

Der Mann lächelte noch immer hinauf zur Kuppel.

Der Priester fragte sich, ob die Anspannung zu viel für ihn war – die örtlichen Betäubungsmittel, der kalte Altar, die Sklaven, der Medicus und die Capsarii, die Instrumente, das grelle Licht. Nur weil ein Mann körperlich in beeindruckendem Zustand war, musste das nicht heißen, dass er psychischen Qualen gewachsen war.

Der leitende Medicus beugte sich über den Gladiator. Dieser blinzelte, als sich das Gesicht des Arztes zwischen ihn und das schob, was er offenbar anlächelte. Die Augenbrauen, flammend rot wie der Rest seines Haarwuchses, zogen sich missbilligend zusammen, und trotz der Betäubung wandte er den Kopf eine Winzigkeit, um am Medicus vorbeizublicken.

»Wir beginnen jetzt, Spartacus«, sagte der Priester mit flacher Stimme.

Die Capsarii, auch die Sklaven nickten.

Spartacus lächelte.

Ich sehe, was sie mit ihm tun, ohne etwas daran ändern zu können; ich kann nur seinen Blick festhalten. Ich weiß nicht, warum er mich sehen kann – oder was genau er gerade sieht.

Ich habe immer ein wenig daran gezweifelt, dass er mich liebt. Es kam mir so unwahrscheinlich vor – und es war auch nicht notwendig, dass wir einander lieben.

Unter dem grausamen Licht öffnen sie mit einem rituellen schimmernden Messer voller Gravuren die Haut auf seinem Brustkorb. Das Blut wird von den Sklaven eilig abgesaugt. Dann kreischt eine Säge. Es sieht nach einer sauberen Prozedur aus, doch jetzt nagt die Säge am Brustbein, und Blut spritzt den Männern entgegen. Sie stemmen die Rippen auseinander. Der Priester arbeitet mit dem Arzt, und die Sklaven stimmen einen Singsang an.

Ich versuche, nicht hinzusehen, doch das kann ich nicht – mein Körper ist nicht hier, und mein Geist hat keine Augenlider.

Sein Herz ist so lebendig in seinem starren, gelähmten Körper. Es pumpt Angst durch die Adern.

Viele Hände und Köpfe schieben sich zwischen mich und den offenen Brustkorb.

Drennis lächelt. Ich hoffe, dass er die haltlose Furcht in meinen Augen nicht sehen kann.

Als der Priester mit dem Ritusmesser die letzte Ader durchtrennte, schlossen die Capsarii eilig die Schläuche an die Enden an. Die Sklaven pumpten nun das Blut durch die Adern des Mannes. Der Schweiß der inneren Anspannung stand auch ihnen auf der Stirn.

In einer heiligen Geste hob der Priester das Herz aus dem Brustkorb. Es schlug weiter, angeschlossen an einen winzigen Kreislauf, angeregt durch kleine Kupferdrähte und einen handtellergroßen Automaten. Ein Sklave nahm es entgegen, legte es in ein mit rötlichem Gel gefülltes Gefäß. Der Automat schloss das durchsichtige Gefäß nach oben hin ab. Die Drähte ragten ins Innere, die Bedienung des Automaten war von außen möglich. So lebte das Herz des Mannes weiter, jener göttergegebene Muskel – und man konnte es sterben lassen, wann immer es nötig war.

Das Sterben dieses regelmäßig pochenden Organs im Krug hätte keinerlei Auswirkungen auf Spartacus. Es gäbe dann nur kein Zurück mehr für ihn, kein Zurück in ein Leben mit einem menschlichen Herzen.

Ein menschliches Herz ließ ein Leben langsam verglühen. Das göttliche Herz jedoch, das nun in Spartacus’ Brust gebettet würde, dieses Herz verbrannte die Lebensjahre wie ein heißes Feuer ein trockenes Scheit, bis die Auserwählten um ihr noch pochendes Herz herum zerfielen.

Nun wurde der Gesang an Carna, die Göttin des Herzens, angestimmt, und die Feuerschalen rings um den Altar entzündeten sich und sandten duftende Rauchschwaden hinauf zur Kuppel.

Die Zeremonie würde misslingen, wenn sie Carna nicht gefiel, und der Körper würde das Herz zurückweisen, wenn sie es beschloss. Doch auch das Herz hatte einen eigenen Willen, der Priester wusste darum und fürchtete ihn. Carnas Willen konnte er deuten – das Herz jedoch war rätselhaft. Es hatte bereits gute, starke, große Männer zwischen seinen Schlägen zerquetscht. Manche Männer nahm es zunächst an und tötete sie später, wenn es Gefallen daran fand. Einer war in der Arena tot umgefallen, und die Bestien hatten ihn nicht angerührt, weil sein Herz so laut schlug, dass der Boden erbebte.

Der Priester öffnete das pulsierende Gefäß, in dem das göttliche Herz ruhte, und schob seine Hände hinein. Schloss sie um jenes Ding der Verehrung, das in diesem Tempel der Iuno aufbewahrt wurde.

Sechs gab es, nur sechs. Dieses hier war das dritte.

Die Sklaven hielten einen hohen Ton der Lobpreisung. Der Tempelschüler trug die Namen derer vor, die dieses dritte Herz bereits getragen hatten, bis zurück zu jenem, der der Ursprung des Herzens war.

Dracus, der dritte Sklave. Der dritte Held.

Der Priester bewunderte einen Augenblick lang das Kunstwerk aus göttlichen Metallen. Gold und Titan und Unbekanntes, verbunden mit Schläuchen aus Glasfasern.

Der Medicus und die Capsarii senkten andächtig ihre Häupter. Griffen nach ihren Kapuzen und zogen sie auf den Scheitel.

Der Gesang brach auf dem höchsten Ton ab. Rhythmisch pumpten die Sklaven das Blut durch den herzlosen Körper. Das Herz in der Hand des Priesters pulsierte träge und füllte den ganzen, beinahe totenstillen Raum mit seiner Anwesenheit.

Das Lächeln lag immer noch auf den Lippen des Gladiators – doch er kämpfte darum. Die Muskeln seines Gesichts zitterten, Tränen standen in seinen Augen.

Er lächelt, und ich versuche, es auch zu tun. Sein Herz wird in einem Krug fortgebracht. Die Wut darüber, was sie mit ihm tun, wie sie über sein Herz verfügen, wühlt in meinem eigenen Brustkorb.

Seine Lider flattern. Fühlt er Schmerzen?

Bleib – sieh mich weiter an!

Ich strecke meine Finger nach ihm aus, weine.

»Jetzt heul doch nicht, als wärst du eine Jungfrau«, höre ich es spöttisch hinter mir, doch es kümmert mich nicht. Mit aller Kraft, die ich aufbringen kann, berühre ich Drennis’ Gesicht.

Er hatte früher einen kurzen Bart – rot, wie das Haar auf seinem Kopf – doch nun sieht er aus wie ein Römer. Vier Jahre jünger ist er als ich, und als er mich als Siebzehnjährige heiratete, schienen vier Jahre ein Zeitalter zu sein. Gerade sind sie nichts, ein Wimpernschlag, wie der Wimpernschlag, der uns voneinander trennt, während uns beiden an unterschiedlichen Orten Gewalt angetan wird.

Das Herz begann, wie von Carna selbst zum Leben erweckt, heftiger zu pulsieren. Die starren, metallenen Teile verschoben sich ineinander, es sirrte leise. Die erste Ader war an den Körperkreislauf angeschlossen, der Lungenkreislauf wurde weiterhin von den Sklaven betrieben.

Ein Capsarius maß die Körperfunktionen und las die Werte von seiner Tabula ab.

Mit einem Schnurren verankerten sich die Widerhaken auf den Innenseiten der Adern. Der Kreislauf stabilisierte sich.

Sie befanden sich im Ritus, doch nun wich das tiefe Gefühl der Verbundenheit mit den Göttern dieses Tempels der Anspannung und den einstudierten Handgriffen.

Das Herz, immer noch in der Hand des Priesters, reagierte auf die körperlichen Impulse, schlug rascher; der Capsarius regulierte die Herzfunktion.

Die Kiefer des Patienten mahlten. Ein Tremor lief durch den betäubten Körper.

Der Capsarius fuhr das Herz weiter herunter. Ein Sklave wischte dem Priester den Schweiß aus den Augen. Noch gab es keinen Grund zur Beunruhigung – doch nun kam der kritischste Moment, der Moment, an dem nur die Götter und das Herz selbst entschieden, ob sie Spartacus’ Leben beendeten.

Das Herz stieß einige der Stoffe aus, die der Mechanismus in seinen Kammern und Drüsen produzierte. Das Blut transportierte es in den Körper. Der Tremor stoppte – der Mann auf dem Tisch keuchte auf.

Dinge krochen nun durch seine Adern, und schon begannen sich offene Gefäße im Brustkorb zu schließen. Die Selbstheilungskräfte des Herzens griffen, das göttliche Herz erkundete seinen menschlichen Träger.

»Schnell«, murmelte der Medicus.

Nun blieben ihnen nur noch Sekunden, bevor die geöffneten Knochen so sehr verheilten, dass sie sich nicht mehr würden schließen lassen. Die dritte Ader wurde angeschlossen, die vierte vervollständigte den Lungenkreislauf. Auch die Lungen durchlief nun das Zittern. Die Sklaven zogen sich von den Blutpumpen zurück, atemlose Silben bekräftigten den Ritus.

Alle Blicke waren auf den offenen Brustkorb gerichtet. Der Capsarius vermeldete, dass das Herz die Lunge in Betrieb genommen hatte. Der Atem ging langsam, so wie auch das Herz langsam schlug.

Ab jetzt würde nur das Herz über Leben und Tod des menschlichen Körpers entscheiden. Von jetzt an – bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie das Herz wieder herausnehmen würden oder Spartacus starb – war der Mensch mit dem Herzen allein.

Ein letztes Gebet an Carna, der Spreizer wurde aus den aufgestemmten Rippen genommen. Sie alle glaubten, das Herz hören zu können.

Die Rippen schlossen sich über dem Organ aus Gold und Titan und Glasfasern. Die Capsarii fügten das Brustbein zusammen. Ein letzter Blick auf das schlagende Gebilde, bevor Haut und Muskeln sich wieder aneinanderlegten.

Nicht einmal eine Narbe bleibt zurück. Nur ein Herz in einem Krug. Und Menschen, die bis zu den Oberarmen mit Blut besudelt sind.

Sein Blick sucht mich – doch ein Schleier legt sich vor seine Augen, als das Herz ihn wie eine Puppe schüttelt.

Das Herz? Dieses fremde Ding in seiner Brust! Als sein Lächeln erstirbt, erlischt auch der Funke, der von mir bei ihm war.

Nun bin ich wieder ganz auf dem Schiff von Lucius Marinus. Er ist fertig mit mir. Sein klebriger Schweiß scheint ihn selbst zu ekeln, denn er ruft nach einem Sklaven. Es dauert eine Weile, denn sie sind alle damit beschäftigt, den großen Raum für die Feier vorzubereiten. Der Sklave, der eintritt, sieht mich nicht an. Er erhält seine Anweisungen und reinigt Lucius Marinus mit Öl.

»Mach dich zurecht«, befiehlt er mir. »Sei heute Abend besonders nett. Du darfst baden gehen.«

Er lächelt, und das Lächeln ist eine Grimasse. Er ist kein Mann, der lächeln würde, während ihm jemand das Herz herausnimmt. Auch ich verziehe meinen Mund zu etwas, das kein Lächeln ist. Es ist blanker Hohn. Er wendet den Blick ab.

Damals, als er sich zum ersten Mal nahm, was er in seinem Besitz wähnte, da lag ein einfacher Druckluftmeißel in meiner Reichweite. Es war in den Latifundien, wo ich hingelangte, nachdem Drennis und ich und so viele andere gefangen genommen und zu Unfreien erklärt worden waren. Zu Sklaven.

Ich sah mir zu, wie ich den Meißel nahm und ihn Lucius Marinus in die Augenhöhle rammte. Es war ein gutes Gefühl. Er starb vor meinen Füßen. Und ich starb kurz nach ihm, zu Tode gepeitscht von einem Aufseher.

Dann sah ich zu, wie ich es geschehen ließ. Wie er sich wieder und wieder über mich hermachte, und dass ich Jahre auf diese Weise verbrachte. Und als Lohn dafür sah ich Lucius Marinus sterben und mich leben.

Ich wägte ab. Ich entschied.

Was ich damals, am Scheideweg, so rasch vor mir ablaufen sah, ist eingetreten. Nur sein Tod noch nicht.

Doch bald ist es so weit.

Kapitel III

»Du bist meine Sklavin! Ich will nicht die Worte meiner Mutter aus deinem Mund hören!«, schrie Constantia. Die Diskussion mit Beata dauerte bereits länger, als eine Diskussion mit einer Sklavin dauern sollte.

Es sollte gar keine Diskussionen mit Sklaven geben!, dachte Constantia und ballte die Hände zu Fäusten. Es sei denn, sie lehren Rhetorik.

»Sie trug mir auf, dir ihren Wunsch zu übermitteln«, sagte Beata und wies auf ihre schmale Tabula, über die sie offenbar mit Constantias Mutter Cornelia kommuniziert hatte. Beata hatte den Kopf gesenkt, doch in ihrer Stimme lag diese Mischung aus Trotz und Gehorsam. Gehorsam der Mutter gegenüber, nicht der Tochter.

Constantia warf einen Becher zu Boden, doch er tat ihr nicht den Gefallen, in tausend Stücke zu zerspringen. Sie trat mit ihrem zarten Schuh dagegen. Dann gewann ihr Verstand die Oberhand.

Constantia lächelte schmal. »Du betrachtest dich also als Eigentum meiner Mutter?«

»Nein, Herrin.«

»Du richtest den Wunsch meiner Mutter aus und stellst ihn über den Wunsch meines Vaters.«

»Nein, Herrin.«

Verdammt. Wenn die Sklavin auf solche Spitzfindigkeiten nicht einging, konnte Constantia sie damit auch nicht aushebeln.

»Jetzt hol mir schon mein Kleid!«, schrie sie die Frau an. Diese zuckte zusammen, regte sich ansonsten jedoch nicht.

»Deine Mutter wies mich an, kein festliches Kleid einzupacken. Außer das, was du gestern zum Essen getragen hast. Und das wird gerade gereinigt.«

Constantia stieß einen Fluch aus, der nichts Mädchenhaftes mehr hatte. Die Sklavin wich zurück, doch Constantias Ohrfeige erwischte sie so hart, dass ihr Kopf herumruckte.

»Das heißt, ich muss mir ein Kleid ausleihen? Hast du dir Gedanken darüber gemacht, wie unangenehm das sein wird? Welche Senatorengattin wird wohl dann über mich spotten, wenn wir wieder daheim sind?« Sie tobte vor Wut – trommelte jedoch mit den Fäusten gegen die Wand statt ins Gesicht der gebückt dastehenden Sklavin. Beata war etwa zehn Jahre älter und hatte bereits graues Haar. »Du gehorchst meiner Mutter! Aber meine Mutter gehört meinem Vater! Und daher gehörst du auch meinem Vater und gehorchst ihm, so wie ich das tue, und wenn er sagt, ich gehe zu dem Fest, dann gehe ich zu dem Fest, und dann kriege ich auch was zum Anziehen!«

»Herrin …«

»Bring – mir – etwas – zum – Anziehen!«, presste das Mädchen hervor, und die Sklavin mit der hochroten linken Wange nickte niedergeschlagen und schlich davon. Ein Kästchen mit Schmuck folgte ihr in hohem Bogen, öffnete sich beim Aufprall und ergoss seinen kostbaren Inhalt über den Teppich. Eine Kette riss und ließ Hunderte kleiner Perlen durch den Flur irren.

Constantias Wut verrauchte. Die Kette war ein Geburtstagsgeschenk ihres Bruders Marius gewesen. Ein kitschiges Ding. Sie schluckte.

»Frag auf keinen Fall die Frau von Senator Iunius! Ihre Tochter kann mich nicht leiden«, rief sie Beata hinterher. »Und überhaupt wird es unserem Ruf nur wieder schaden, diese ganze … diese …« Die Tür schnappte zu.

Constantia hatte ihren Vater schon vor Monaten um eine neue Sklavin gebeten. Beata sollte sie ankleiden, frisieren, schminken und ihr vielleicht den einen oder anderen Ratschlag erteilen – was Farben anging oder Schmuck. Sie sollte nicht im Namen ihrer Mutter die Lehrmeisterin herauskehren.

Trotz flammte erneut in Constantia auf. Sie suchte nach ihrer eigenen Tabula – sie würde ihrer Mutter eine Nachricht schreiben. Was dachte sie sich dabei? Die Mariner mussten stets um einen guten Ruf kämpfen, und jetzt ruinierten ihre eigene Mutter und Beata ihn mit einem geliehenen Kleid!

Constantia fand die Tabula im Bett, in dem sie eben noch gelegen und ihren Freundinnen geschrieben hatte. Sie ließ das Gerät jedoch unangetastet.

Vielleicht bot der Abend die Gelegenheit, ihren Vater noch einmal um eine neue Sklavin zu bitten. Ein Mädchen, im gleichen Alter wie sie selbst – so wie Gaia Sabinas Leibsklavin.

Dann kann Beata in der Küche arbeiten. Oder Marius Benehmen beibringen, er braucht es nötiger als ich.

Constantia grinste und drehte sich dem Spiegel zu, der hilflos zu verschleiern versuchte, dass die eintönigen Wände der Korridore fensterlos wie in einem Gefängnis waren. Dieses verfluchte enge Schiff.

Das jüngste Kind von Lucius Marinus sehnte sich zurück nach Rom.

»Lucianus!«

Ianos wandte mit einer Sekunde Verzögerung den Kopf. Der Dominus nannte all seine Sklaven Lucianus, und Ianos fragte sich, ob er es tat, weil er sich ihre Namen nicht merken konnte oder weil es ihm schlichtweg gleich war, wen von seinen zahlreichen Besitztümern er vor sich hatte.

Lucianus – der, der Lucius gehört.

Ianos, der jüngste Sklave der Mariner, saß unbehaglich auf einer der Stufen, die den Raum zweiteilten in einen tiefer gelegenen großen Saal und ein auf Knopfdruck abtrennbares Podest, das den wichtigen Menschen auf diesem Schiff vorbehalten war. Die schlanken Säulen im Saal konnten die Decke erhöhen und verharrten derzeit auf mittlerer Höhe. Umrankt wurden sie von glitzerndem Efeu, das verschiedene Farben annehmen konnte und nun in einem lichten Grün erstrahlte, während zwei Sklaven noch am Farbtonregler diskutierten.

Ianos war kalt. Er war nun schon seit zwei Jahren beinahe ununterbrochen auf einem von Lucius Marinus’ Schiffen – und beinahe ununterbrochen fror er in der neutralen Luft, die allen Schiffen gemeinsam war. Außerdem trug er nur einen Schurz. Er verschränkte die Arme, um zu verbergen, dass seine Brustwarzen sich aufgestellt hatten.

Lucius Marinus’ Lieblingssklavin schritt mit erhobenem Haupt in den Raum, und Ianos’ Blick flackerte zu ihr hinüber. Sie hatte sich offenbar gewaschen oder war in den Thermen des Schiffs gewesen, denn ihr Haar war glatt und trug noch einen Schimmer von Nässe. Mit ihren langen Beinen und den nackten Füßen bewegte sie sich wie ein lauerndes Tier.

Ianos wusste nicht, wie Lucius Marinus ihre Anwesenheit so lange ertragen konnte. Er fand, es lag etwas Fürchterliches in ihren Augen, in den Bewegungen ihrer schlanken Glieder. Die anderen Sklaven sagten, sie sei eine Schadenszauberin – sie habe den Legaten verzaubert und beherrsche ihn. Wie Ianos blieb auch sie stets auf den Schiffen und ging nie mit ihrem Herrn nach Rom.

»Lucianus, Junge«, rief Lucius Marinus in Ianos’ Richtung, doch auch sein Blick schweifte zur Sklavin. »Ich möchte ein kleines Spektakel von dir sehen. Wenn die Gäste da sind – und wenn der erste Reiz der Feier verflogen ist –, dann achtest du auf meinen Wink. Du ziehst das Schwert und stürzt auf eine Tänzerin zu. Und du, Lucianus« – Lucius Marinus wies auf seinen zweiten Leibwächter – »du verteidigst sie, und so entsteht dann ein Kampf, den erst einmal alle für echt halten.«

»Ungemein unterhaltend, Dominus«, sagte der dienstbeflissene Haussklave, der älteste Sklave des Patriziers, der gerade das Arrangement aus Blumen, Tüchern und Gläsern auf den Tischen zurechtrückte.

Ianos entschied, nicht nachzufragen, und tauschte einen kritischen Blick mit dem anderen Lucianus aus. Tatsächlich kannte er keinen anderen Namen von ihm; der etwa fünf Jahre ältere Mann gehörte Lucius Marinus schon so lange, dass er sich selbst nicht daran erinnerte, ob seine Mutter ihm einen richtigen Namen gegeben hatte.

Der andere Lucianus trat zu ihm. Er hatte sich offenbar bereits eingeölt, denn er sah aus wie der Inbegriff männlicher Kampfeskunst.

»Du hast mein Mitleid«, sagte er und verschränkte die Arme, sodass Ianos seine Muskeln spielen sehen konnte.

»Warum?«, fragte Ianos.

»Wenn du derjenige bist, der die Tänzerin bedrängt, ist es doch klar, dass du auch derjenige sein wirst, der aufs Maul bekommt.« Der andere lächelte schmal, und Ianos seufzte schicksalsergeben.

»Constantia!«

Das Mädchen hatte gehofft, das Fest betreten zu können, ohne dass sich aller Augen auf sie richteten. Diese Hoffnung hatte ihr Vater soeben gründlich zunichtegemacht. Sie trug das Kleid, das Livia Iulia bereits zur letzten Konsulfeier getragen hatte, und nicht wenige Damen erkannten es sicherlich auf den ersten Blick wieder. Kurz fragte sie sich, ob sie nicht doch in einem ihrer einfacheren Kleider hätte kommen sollen – für eine abendliche Feierlichkeit waren sie ungeeignet, jedoch vielleicht nicht ungeeigneter als das bereits getragene Kleid einer anderen Patrizierin.

Oder sie hätte die Sklaven, die ihr Kleid vom Vortag reinigten, anweisen sollen, es so rasch zu trocknen, dass sie es noch einmal tragen konnte. Beata hatte es erst wenige Minuten vor ihrem Gespräch in Constantias Gemächern in den Wäscheschacht gelegt gehabt.

Livia Iulia lächelte aufmunternd. Die zierliche Frau hatte immer noch die Figur eines Mädchens, obwohl sie ihrem Gemahl bereits vier Kinder geboren hatte. Ihre Brüste waren gar von Schwangerschaft zu Schwangerschaft kleiner geworden, sodass das Kleid, das um die Rippen für einen Knaben geschneidert zu sein schien, Constantia bei jeder Bewegung zwickte. Constantia zwang sich zu einem Lächeln. Eine hübsche Farbe hatte das Kleid immerhin – ein Rotton, der ab und an ein wenig ins Orange glitt, dazu eine Stola in der Farbe von gebranntem Ton, die Constantia um die Schultern trug. Nur verheiratete Frauen trugen sie über dem Kopf.

Sie ließ den Blick schweifen. Sie wusste nicht genau, was sie erwartet hatte – und wovon ihre Mutter sie fernhalten wollte; die Gäste auf dem Privatschiff ihres Vaters lagen zu Tisch oder standen in Grüppchen beieinander, und keiner von ihnen war gerade damit beschäftigt, eine Tänzerin zu besteigen oder andere verruchte Dinge zu tun, von denen sich der sensationshungrige Plebs in Rom erzählte und von dem zahlreiche vermutlich nachgestellte Imagi kündeten.

Die Musik, die gespielt wurde, klang ein wenig schrill, und die Tänzerinnen tanzten nicht, sondern huschten zwischen den Säulen umher. Eine wurde von zweien tröstend in den Arm genommen.

Bevor Constantia dieser Seltsamkeit auf den Grund gehen konnte, trat ihr Vater die Stufen vom Podest herunter, kam zwischen zwei Säulen auf sie zu und hakte ihren Arm unter seinen.

»Du hast lange gebraucht. Aber nun, in deinem Alter braucht eine Frau beinahe mehr Zeit, sich herauszuputzen, als eine verwelkte Schönheit, die sich von drei Sklaven die Falten zurechtschminken lässt, nicht wahr?«

Constantia lächelte, konnte aber nicht verhindern, dass ihre Stirn sich furchte.

»Mutter hat Beata angewiesen, mir kein festliches Kleid einzupacken. Ich hatte nichts zum Anziehen! Ich habe mir ein Kleid leihen müssen, Vater!«

Erstaunt zog er die Augenbrauen hoch. »Es … es wird niemand bemerken.«

»Sie haben es alle schon bemerkt. Beata … Vater, ich brauche eine neue …«

Das Geräusch von Metall auf Metall unterbrach sie. Erst jetzt wurde Constantia bewusst, dass auf der mosaikbedeckten Fläche in der Mitte der sechs schlanken Säulen ein Kampf im Gange war. Sie sog die Luft ein.

Zwei halbnackte Jünglinge drangen mit metallenen Schwertern aufeinander ein. Die Körper, einer hell, einer dunkel, glänzten eingeölt im milden Schein der Lampen. Der Größere hatte den Kleineren gepackt und versuchte, ihn über sein Bein zu werfen. Nur dem Öl war es zu verdanken, dass der andere ihm entglitt und sich mit einem raschen Sprung nach hinten rettete.

»Was …?«

»Nur ein wenig Erheiterung für die Gäste. Komm mit hoch, da sieht man besser.«

Die fluoreszierenden Blütenblätter, die auf der Tanzfläche ausgestreut worden waren, wirbelten auf, als der hellhäutige Sklave seinem Gegner nachsetzte. Dieser ging hinter einer Säule in Deckung und landete daraus hervor einen Stich in die Seite des anderen. Die kurzen, simplen Waffen waren offensichtlich stumpf, denn der Getroffene taumelte zwar mit einem Schmerzenslaut zurück und hielt sich kurz die Rippen, doch kein Blut quoll hervor.

Constantia neigte den Kopf einmal in die Runde, bevor sie sich mit ihrem Vater zu ihrem Bruder Titus, seiner Verlobten Maia und deren Vater Marcus Tullius Decula gesellte.

»Was hältst du von den beiden?«, fragte Lucius Marinus den angesehenen Senator Decula. Der Mann strich mit einer unbewussten Bewegung über die schlichte Toga, die er stets als Zeichen seiner Amtswürde trug, und wiegte den Kopf. »Nicht auf den Kopf gefallen, beide nicht. Wissen ihre Chancen zu nutzen.«

»Mein Leibwächter bildet sie zu seinen Nachfolgern aus. Aber ich brauche nur einen von beiden. In den anderen investiere ich demnächst – wenn ich mich mit Lucullus einigen kann. Ich kann mich nur noch nicht entscheiden, in wen.«

»Die Frage ist, ob man den Besseren von beiden behält oder ob man mit ihm Geld macht«, sagte Decula.

Maia lächelte Constantia schüchtern zu. Das Mädchen war erst dreizehn und wusste schon, dass es den zweitältesten Sohn von Lucius Marinus heiraten würde. Lucius schien so sehr damit beschäftigt, Ehefrauen für seine Söhne auszusuchen, dass er darüber vergaß, dass seine Tochter schon seit Jahren im heiratsfähigen Alter war.

Constantia hatte vor Kurzem fallen lassen, dass es vorteilhaft wäre, in die Familie der Sabiner einzuheiraten. Ihre Mutter hatte sie jedoch rasch auf das offene Geheimnis der Sabiner hingewiesen: Sie heirateten schon seit Jahrhunderten nur innerhalb der Familie. Stets weit genug entfernt, dass es nicht strafbar war, doch Constantias Heiratsaussichten standen schlecht, wenn sie nicht zufällig die verloren geglaubte Großcousine eines Sabiners war.

Ein Aufschrei ging durch die Tänzerinnen, als der Helle den Dunklen mit einem Tritt in ihre Mitte beförderte. Die Mädchen stoben auseinander, mit einem federnden Sprung kam der Kleinere wieder auf die Beine und wehrte den Schwerthieb ab. Eine Vase fiel klirrend zu Boden – offenbar war es eine von den wertvollen, jahrhundertealten gewesen, denn sie zerbrach. Nackte Füße rutschten in Wasser, Blumenstielen und Scherben aus, und der dunkelhäutige Kämpfer verlor sein Schwert aus den Händen.

Maia seufzte auf.

»Ist er dein Favorit?«, fragte Constantia, während der Größere auf den nun Unbewaffneten eindrang. Der drahtige Jüngling griff jedoch ins Schwert, warf sich nah an seinen Gegner, um ihn mit dem anderen Arm zu umklammern.

Maia nickte stumm und kaute auf ihrer Unterlippe. Constantia verdrehte die Augen. Wie sie Schüchternheit hasste! Wenn sie um jeden vollständigen Satz buhlen musste wie Hippomenes um Atalanta, machte sie das innerlich rasend. Sie warf ihrem Bruder Titus einen Blick zu, doch der lauschte dem Gespräch zwischen seinem Vater und dem baldigen Schwiegervater.

Warum hat die dreizehnjährige Verlobte meines Bruders ein passendes Kleid für diese Feier, und mir wird von Mutter verboten, hinzugehen?

Was dachte ihre Mutter denn, was hier geschähe?

Lediglich die beiden Jünglinge wälzten sich nun am Boden, schnitten sich an den Scherben der zu Bruch gegangenen Vase. Die Zuschauer murmelten anerkennend.

Constantia fragte sich, wann der Kampf wohl beendet wurde, als der dunkelhäutige Sklave die Oberhand gewann. Er schlang einen Arm um den Hals des anderen, warf ihn von sich und schlug dabei die Schwerthand seines Gegners auf den Boden.

Der andere Sklave schrie vor Schmerz, als eine besonders heimtückische Scherbe des Vasenbodens zwischen seine Handknochen drang. Er ließ das Schwert los. Blut troff auf den Boden, Tänzerinnen kreischten, und ein Halbsatyr, der offenbar zur Theatertruppe gehörte, lachte abfällig.

»Zwei gute Jungen, die du da hast«, sagte Decula, als der Dunkle, dessen Rücken blutig war, als hätte man ihn ausgepeitscht, das Schwert auf die Brust seines Gegners setzte.

»Jetzt hat doch der gewonnen, der die Tänzerin angefallen hat«, knurrte Titus.

»Nun, das hatte ich ihm ja so aufgetragen, dass er sie anfällt«, sagte Lucius mit einem Lächeln.

»Es entspricht nicht den Regeln des Dramas, dass der Unsittliche gewinnt«, widersprach Titus.

»Es ist schwierig, einen Kampf den Regeln des Dramas entsprechen zu lassen, wenn es tatsächlich um Blut und Niederlage geht«, gab Decula zu bedenken.

Sie applaudierten, als der Halbsatyr die Hand des Sklaven hochriss und ihn zum Sieger erklärte. Dabei lüftete seine andere Hand den Schurz des Jünglings und griff ihm an den Hintern. Die Festgesellschaft krümmte sich vor Lachen, und der Gehörnte verzog das Gesicht im Ausdruck eines gelernten Komödienspielers. Maia errötete.

Halbsatyrn waren zur Unterhaltung begehrt. Während ihre reinblütigen Verwandten mehr wilde Tiere als Menschen waren, waren die Halbblute zwar fremdartig genug, um mit ihrer derben Lust an rohen Scherzen und Hemmungslosigkeiten die hohe Gesellschaft zu erheitern, aber nicht so unberechenbar, dass sie während einer Feier Patriziertöchter schänden würden.

Der besiegte Jüngling erhob sich, das Gesicht schmerzverzerrt, und starrte den Splitter an, der seine Hand durchbohrt hatte. Der andere, verwirrt von der Aufmerksamkeit, die ihm zuteilwurde, wollte dem Besiegten helfen, doch dieser stieß ihn von sich.

Der siegreiche Sklave musste von einem anderen Planeten stammen. In Rom gab es Sonnenlicht nur für die etruskischen Fischer, doch auch diese waren hellhäutiger und gaben sorgfältig darauf acht, nicht braun zu werden.

Der Größere wurde zum Medicus geführt und sammelte auf dem Weg zum Ausgang die Münzen und kleinen Schmuckstücke ein, die ihm seine Gönner für den aufregenden Kampf hinwarfen. Der andere Sklave wurde zum Podest gebracht.

»Nun, wollen wir mit Handzeichen abstimmen, ob wir ihn dem Bocksbeinigen überlassen?«, fragte Lucius in die Runde. Die meisten lachten, eine Frau, die offenbar dem Wein bereits gut zugesprochen hatte, kreischte gar auf. Maia wurde bleich und warf dem Sklaven einen Blick zwischen Mitleid und Verlangen zu.

Lucius winkte ab. »Nein, es tut mir leid, mein gehörnter Freund. Der Junge braucht ein wenig Ruhe.«

Der Halbsatyr verzog das Gesicht zu einer Grimasse des Ungemachs und stieß ein Heulen aus wie ein trauriger Gassenköter. Dann neigte er das Haupt und sah mit einem Schelmenlächeln zum Sieger auf. Seine Zunge machte eindeutige Bewegungen in seiner Wange. Constantia sah die kleinen Hörner in seinen dunklen Locken. Der Sklave war zu verwirrt, um ihn zu beachten.

»Du bist auf mein Fest eingeladen, Sklave. Lass nach deinem Rücken sehen und dich einkleiden. Und dann komm wieder – denn die ein oder andere Dame hat sicher schon ein Auge auf dich geworfen.« Lucius lächelte breit, und Maia verbarg ihre Blicke hinter langen Wimpern.

Constantia betrachtete den Sklaven, als er sich zum Gehen wandte. Er war sicherlich ein schmächtiges Kind gewesen, und er wirkte durch seine geringe Größe jünger, als er war, doch die Muskeln zeichneten sich deutlich unter der Haut seiner Schultern und Arme ab. Kurze schwarze Locken, darunter ein jungenhaftes Gesicht und Augen wie die eines verwirrten Kalbs. Niedlich. Für eine Dreizehnjährige sicherlich sehr attraktiv.

Sie grinste Maia wissend an, doch diese kaute weiterhin an ihrer Unterlippe und hörte Lucius zu, der mit Decula an das alte Gespräch anknüpfte. Constantia wusste, worum es bei diesem Fest auf dem Luxusschiff ihres Vaters ging, doch sie interessierte sich nicht für neue Antriebe und den Aufbruch in öde Leeren des Alls.

Die Götter haben uns das Mare Nostrum gegeben. Das sollte eigentlich genügen.

Das römische Volk, das auszog, das Mare Nostrum zu erobern, hat vieles gefunden, von dem die alten Mythen erzählten. Zentauren. Satyrn. Dryaden. Minotauren. Menschen, mit Zauberkräften gesegnet, Giganten, die Schiffe vom Himmel pflücken konnten.

Was sie nicht fanden, waren Dämonen, Geister der Unterwelt.

Aber die Dämonen fanden sie.

Und sosehr Rom Angst und Schrecken verbreitet, wohin es auch seine Schiffe entsendet, wo auch immer seine Fußtruppen anlanden – sosehr gelingt es den Dämonen, Rom zu schrecken.

Das Unkontrollierbare. Das Unbezwungene. Das Willkürliche. Das ist es, was Rom fürchtet.

Und jeder Mensch fürchtet um seine Seele, oder nicht?

Die Seelenfresser kommen aus dem Nichts. In einem schlanken Schiff, an dem schwarzer Stahl das Licht schluckt. Daran kleben geraubte Teile, als hätte das Dämonenschiff seine Opfer verschlungen und manche Stücke davon durch die eigene Haut wieder hervorgepresst.

Kein Sensor erfasst sie.

Das Vergnügungsschiff von Lucius Marinus Maximus, das so makaber Bona Dea getauft wurde, treibt ziellos durchs All, es ist einfach nur hier, um hier zu sein. Mit seiner kostbaren menschlichen Fracht fernab von Rom, um Gespräche zu führen, von denen LuciusMarinus hofft, dass sie das Schicksal aller Römer berühren werden.

Die schwarze Nadel jedoch ist hier, um das lästerliche Schiff zu vernichten, zu fressen, seine Seele in kleine Trümmer zu teilen und nur wenige davon wieder auszuspucken.

Die Sensoren nehmen es nicht wahr, richten sich auf weit entfernte öde Planeten am Rande des Mare Nostrums.

Warum sind sie hier, all die wichtigen Leute in ihren Räumen ohne Fenster? Lucius Marinus will ihnen zeigen, dass er bis zum Rand gehen kann. Und dass er den nächsten Schritt tun wird, dass er über den Rand hinaussteigen wird.

Aber nicht heute.

Heute kommt die Nadel und will sein Blut.

Eine Erschütterung durchlief das Schiff. Im Steuerraum schrillte ein Alarm.

Gaius Mitrius sah sofort auf die Tabulae. Eine Schildfehlfunktion: An der Backbordflanke des Schiffs trat kostbare Luft aus. Dann, nur Wimpernschläge später, stabilisierte sich der Wert – als hätte jemand ein Fenster geöffnet und rasch wieder geschlossen. Nur, dass natürlich nirgendwo in diesem Schiff Fenster geöffnet werden konnten.

Ganz davon abgesehen, dass man sie nicht mehr schließen könnte, wenn man sie einmal geöffnet hätte, dachte der Offizier.

»Zweiter Backbordschild ist inaktiv, Gubernator«, teilte er seinem Vorgesetzten mit. Der verzog widerwillig den Mund. »Was soll da sein?«

»Es ist vielleicht ein Defekt. Ein Leck, es ist Luft entwichen«, erwiderte Mitrius. »Mehr kann ich von hier aus nicht feststellen.«

»Dann nimm ein paar Leute und geh nachsehen!«, befahl der Gubernator und wandte sich wichtigeren Dingen zu. Worin diese bestanden, konnte Mitrius nicht einsehen, doch sein Vorgesetzter beugte sich konzentriert über seine Tabula. »Dominus Marinus’ Feier darf auf keinen Fall gestört werden, hörst du, Mitrius? Höchstens, wenn es um Leben oder Tod geht«, ergänzte der Gubernator, und die beiden anderen anwesenden Offiziere lachten kurz auf.

Mitrius fügte sich und verließ den fensterlosen Kommandoraum in der Mitte des Schiffs. Es gab nur an einer Stelle der Bona Dea die Möglichkeit, das Sternenlicht zu sehen – im Ruheraum auf der Empore. Mitrius hatte ihn nie betreten; dieser Raum war, ebenso wie die großen Thermen, die zahlreichen unterschiedlich gestalteten Räume für Feierlichkeiten, die Speisesäle und die Schlafräume den Gästen und deren Sklaven vorbehalten.

Mitrius war ein freier Mann, der sich hochgearbeitet hatte. Vom einfachen Legionär hatte er zu den Praetorianern aufsteigen wollen. Als er in den Dienst von Lucius Marinus Maximus getreten war, dem Legaten der Praetorianer, hatte er sich diesem Ziel nahe gewähnt. Jedoch war er in die Zivilmannschaft des Vergnügungsschiffs des Patriziers versetzt worden, und nun verbrachte er die meiste Zeit wartend in irgendwelchen Häfen, die Lucius Marinus privat mit seinem Prunkschiff bereiste, um Hände zu schütteln.

Immerhin war Mitrius’ Arbeit nicht gefährlich – doch die Aussichten, eine Pension zu erhalten, wie sie den Praetorianern zustand, waren verschwindend gering. Um nicht zu sagen, nicht vorhanden.

Mit zusammengekniffenen Lippen beorderte er an der nächsten Wandtabula zwei Mechaniker und zwei Praetorianer zu sich. Diese beiden – die wie er dauerhaft auf dem Vergnügungsschiff stationiert waren – standen nur herum, um die Blicke der Damen zu ernten, und erhielten trotzdem nach zwanzig Jahren Dienstzeit ein Landgut auf einem netten Mond!

Mitrius wartete, bis sie in dem Vestibulum genannten Vorraum der Kommandozentrale eingetroffen waren. Er ließ sie einige Sekunden stillstehen, während sein Blick über ihre chromglänzenden Uniformen glitt.

Neid war eine ungesunde Sache. Sie nagte an ihm wie ein Krebs.

Wen er vor sich hatte, wusste er nicht. Jeder römische Soldat schloss bei Dienstantritt das Visier des Helms, was es beinahe unmöglich machte, die Männer voneinander zu unterscheiden oder gar einen von ihnen zu bevorzugen.

Ihre Augen schauten durch verspiegelte Löcher im hauchdünnen Metall, das Kopf und Gesicht schützte und verbarg. Zahlreiche Segmente umgaben den Körper und bewegten sich mit ihrem Träger.

Mitrius war ein einfacher Legionär gewesen und vertraut mit deren Rüstungen und Waffen. Dies hier waren Praetorianer; sicherlich war die Rüstung der Elitetruppen fortschrittlicher und leichter als die eines normalen Soldaten. Am Gürtel steckten die Waffen; beide trugen eine Klingenwaffe und eine Schusswaffe. Sowohl daran als auch am Handrücken der behandschuhten Linken sah Mitrius die eingefahrenen Kraftfelder rhythmisch glimmen. Wie ein langsamer blauer Pulsschlag.

Es benötigte einen Handgriff, um sie zu aktivieren. Bei den Praetorianern vielleicht sogar nur ein Gedanke.

Mitrius nahm aus einem der Spinde im Vestibulum einen Helm mit einem Sauerstoffgerät. Einem Leck wollte er nicht unvorbereitet begegnen.

»Backbordflügel. Höhe zwei«, befahl Mitrius und ließ die Soldaten vorausgehen.

Nebel. Der Nebel gebiert die scheußlichsten Dinge – die Albträume, aus denen wir als Kinder erwachen, um den Erwachsenen die Gelegenheit zu geben, uns zu belügen.

»Es war nur ein Traum, mein Herz, schlaf weiter.«

Die große Herausforderung dieser Albträume ist nicht, dass wir sie leugnen, als liebenswerte Eigenheiten der Kindheit. Die große Herausforderung ist, die eigene Angst zu durchdringen und Albträume als das zu sehen, was sie wirklich sind.

Mit allem, was wir als Kinder tun, bereiten wir uns darauf vor, erwachsen zu sein. Ein Albtraum bereitet uns darauf vor, dass wir ihm eines Tages begegnen.

Träumtest du schon einmal davon zu sterben? Du wirst es eines Tages. Träumtest du von Wesen, die dich Stück für Stück fressen und dabei lachen? Dann übe dich an den Waffen und sei auf der Hut – denn eines Tages werden sie kommen, und sie werden hungrig sein.

Sie sind hier. Die Nadelspitze hat Schilde und Hülle durchbrochen. Nichts kann die römischen Schilde zerbrechen. Albträume jedoch befolgen keine Regeln.

Die schwarze Nadel ist mit seinem einsamen dahintreibenden Opfer verschmolzen. Nebel kriecht durch den Durchgang zwischen den beiden ungleichen Schiffen. Ihm folgen die Albträume, lautlos, lange belächelt als Eigenheiten der Kindheit.

Kapitel IV

»Das Geheimnis einer glücklichen Ehe ist es, die gleichen Leidenschaften zu teilen«, sagte die Senatorengattin Marcia Iunia.

Titus’ schüchterne Verlobte Maia sah sie erstaunt an.

Constantia grinste und nahm ein Schälchen mit in Wein eingelegten Goldoliven von ihrer Sklavin entgegen. Winzige Frösche aus buntem Gelee schwammen im Wein herum, bewegt von irgendeiner Art essbarer Technologie – ihr Vater liebte solche Dinge. Constantia fand es unangenehm, wie sie noch im Mund ihre Schwimmbewegungen fortführten.

»Lässt du dir Tipps geben?«, stichelte Constantia, und Maia, die neben ihr auf der Liege ruhte, drehte sich mit vom Wein und von Scham geröteten Wangen zu ihr um.

Marcia war bekannt dafür, zum Lösen ihrer Stimmung härtere Mittel als Wein einzunehmen. Wofür sie auch bekannt war, waren ihre schlüpfrigen Geschichten. Constantia hatte schon einigen Feiern mit Marcia beigewohnt und fragte sich, ob sie mehr Details über den Beischlaf zwischen zwei (oder mehr) Menschen von den Imagi in den Netzen oder aus Marcias schamlosem Mund erfahren hatte.

»Maia wüsste zu gern, was dir die liebste aller geteilten Leidenschaften ist, Marcia!«, rief Constantia in einem Anflug von Grausamkeit. »Doch sie traut sich nicht zu fragen.«

Die anderen Frauen kicherten. Sie hatten sich von den Männern entfernt, wie es üblich war im Verlauf von Feierlichkeiten. Das Fest hatte keinen ruchlosen Verlauf genommen – außer, dass Marcia große Teile ihrer Kleidung abgelegt hatte und nur noch einen Hauch von Stoff trug, der stark verschwitzt war. Die Drogen schienen sie zu erhitzen. Sie war nicht fett, da sie ihren Körper mit regelmäßigen operativen Korrekturen in Form hielt, doch immer noch so dick, dass Constantia zu wissen glaubte, was eine ihrer zahlreichen mit ihrem ebenfalls beleibten Mann geteilten Leidenschaften war.

»Leidenschaften leben davon, dass sie kurzlebig sind, ihr allerliebsten Jungfrauen!«, sagte Marcia. »Heute liebe ich Eis mit dem Geschmack von griechischen Pepriden und farsischem Nektar. Doch wenn ich zu viel davon habe, wird es mir fad. Morgen liebe ich es, mir meinen Körper mit Honig einzureiben und ihn von Sklaven abschlecken zu lassen, aber übermorgen kleben meine Haare derart, dass ich es ein halbes Jahr lang nicht wiederhole. Oder sagen wir, ein Vierteljahr.« Sie kicherte, einige ihrer Freundinnen brachen in Lachen aus. Livia Iulia, von der Constantia das Kleid geborgt hatte, wandte sich ab und ging hinüber zu ihrem Mann, zweifelsohne, um sich für die Nacht zu verabschieden.

»Aber wenn wir die Leidenschaften einmal ganz oberflächlich halten möchten: Einen Jüngling wie diesen da würden wir beide nicht verschmähen.« Marcia deutete auf den jungen Sklaven, der seinen Kampf gewonnen hatte und dem Fest nun mit versorgten Wunden und ein wenig bekleideter beiwohnte. Zusammen mit dem Verlierer des Kampfes saß er auf den Stufen in der Nähe ihres Vaters.

»Meinst du, dein Vater lässt zu, dass er heute Nacht der Leibwächter von mir und Quintus ist? Leib-Wächter!« Diesmal lachten sie so laut, dass die Ehemänner und Väter konsterniert herübersahen.

Constantia betrachtete die Frösche im Wein und gab Beata die Schale zurück. »Hol was anderes. Ich finde die Frösche eklig.«

»Gib sie mir! Ich liebe diese Dinger! Und sie sind so schön kühl!« Marcia nahm Beata die Schale aus der Hand und legte sich die weingetränkten Geleefrösche in ihren Ausschnitt. »Ha! Das kitzelt!«

Maia sah Constantia erneut an. »Sie büßt an Witz ein, wenn man ihr länger als fünf Minuten zusieht«, sagte das sonst so schüchterne Mädchen.

»Aber man lernt unverschämt viele Dinge, die man sicher fürs Eheleben gebrauchen kann«, erwiderte Constantia und gähnte wider Willen. Der Wein machte sie schläfrig. »Ich wünschte, es würde irgendetwas passieren. Es muss doch einen Grund geben, warum Mutter mir nicht gestatten wollte, die Feier zu besuchen. Will dieser Halbsatyr uns nicht noch etwas anderes zeigen als Grimassen?«

Maia blickte sich nach ihm um und fand dabei wieder den Sklaven.

Constantia seufzte. Wenn sie wenigstens etwas mehr tun würde, als ihm Blicke zuzuwerfen, dann würde dieser Abend vielleicht noch ein wenig interessant. Sie griff nach einem Weinglas auf dem Tisch, doch Beata fiel ihr in den Arm.

»Herrin, dies hier war dein Glas«, flüsterte sie und reichte ihr ein anderes.

Constantia musterte das Glas, nach dem sie beinahe gegriffen hatte. Der Wein darin war rosarot, beinahe pink.

»Das sieht interessant aus. Was ist das?«

»Ich … ich weiß es nicht. Aber du sollst es nicht trinken, so möchte es der Dominus.«

»Oha. Also nicht meine Mutter, sondern mein Vater diesmal?«

Constantia fiel es leichter, von ihrem Vater gegängelt zu werden als von ihrer Mutter. Sie war eben bis zum Matrimonium Eigentum ihres Vaters. Sie bemerkte, dass Maia die Ohren spitzte und ihr Weinglas – das, nachdem Constantia hatte greifen wollen – misstrauisch beäugte.

»Was ist denn drin?«, fragte sie leise die Sklavin, doch die schüttelte unbehaglich den Kopf.

Constantia trank an ihrem für ein umsorgtes unverheiratetes Mädchen wie sie ungefährlichen Weinglas. Ihr fielen genau zwei Gründe für diese Anordnung ein: Entweder ihr Vater wollte seine geladenen Gäste vergiften – es waren einige einflussreiche Senatoren unter den Gästen, Patriarchen angesehener Familien und ein wohlhabender Plebejer, ein Schiffsbauer. Oder es war eine Droge im Glas, die bewirkte, dass die Gäste Dinge von sich preisgaben, die sie im Nachhinein bereuen würden. Ja, das klang ganz nach ihrem Vater. In seinem Glas war ein teurer dunkelroter Wein, der ganz nach der Spezialität aus einer der Latifundien der Mariner aussah. Ein Wein, der stets zu seiner Ursprungsform zurückkehrte, den man weder vergiften noch verdünnen oder auf sonst eine Weise mischen konnte.

Lucius Marinus hatte in den letzten Jahrzehnten, seit er seinen Vater beerbt hatte, einiges für den Ausbau der Ländereien auf Monden und urbar gemachten Planeten getan. Weinanbau auf einem kargen Wüstenmond viel zu nah an der Sonne war eine dieser Maßnahmen. Die Mengen an Wasser kosteten ein Vermögen, doch der Wein war die Investition wert.

»Ist das heiß hier! Ich sterbe!«, rief Marcia aus, als wolle sie Constantias kurzen Verdacht, der Wein sei vergiftet, erhärten. Doch die Matrone raffte lediglich ihr hauchdünnes Kleid bis zu den üppigen Oberschenkeln. Auch ihren Freundinnen lief der Schweiß über die Stirn und löste alle Schminke, die nicht permanent aufgetragen war. Eine weitere enthüllte sich bis aufs Unterkleid und kicherte dabei.

Oh bitte. Du sorgst mit dem pinken Zeug nicht dafür, dass sie nackt auf den Tischen tanzen!, flehte Constantia ihren Vater stumm an, doch der war in ein Gespräch mit dem Inhaber der Schiffsmanufakturen vertieft. Kurz warf sie einen Blick auf die gut verborgenen Linsen, die die Feier festhielten. Für die Ewigkeit. Zum Immer-wieder-Ansehen. Es sei denn, man tauscht einen Gefallen gegen die Daten ein. Constantia kam diese Taktik plump und albern vor, und sicherlich würde ihr Vater Sympathien dadurch verspielen – wenn es überhaupt seine Idee war. Sie wusste, dass es da jemanden gab, der ihm in mancherlei Hinsicht wenig Wahl ließ.

Und wenn sie sich gemeinsam unbeliebt gemacht haben, wer findet sich dann noch, um mich zu heiraten?

»Ruf mal die junge Schwarzhaut her. Er sieht so einsam aus«, schnaufte Marcia ihrer Sklavin zu. »Und ich muss ihm noch zu seinem Sieg gratulieren.«

Wunderbar. Constantia sah den Abend unweigerlich auf einen Abgrund zusteuern.

»Komm herüber«, sagt Lucius Marinus. Er lächelt breit, seine Zähne glänzen so weiß wie die eines Monstrums aus einem Mythos.

Komm herüber, sagte das Monstrum zur Jungfrau. Damit ich dich fressen kann.

Die Jungfrau jedoch fürchtet sich nicht. Sie läuft nicht weinend davon, nein, sie hebt den Kopf und tritt dem Monstrum entgegen in ihrem weißen Kleid. Unbewaffnet. Im Mythos wird sie von den Göttern errettet. Hier warte ich einfach auf die noch schrecklicheren Monstren.

»Stammt angeblich aus dem Hades, das Weib«, sagt Lucius Marinus zu Zaphiro, dem Schiffsbauer. Gemeinsam haben sie sich versprochen, die bekannten Grenzen des Alls zu durchbrechen. »Mit Dämonenaugen, die durch die Zeit blicken.«

Zaphiro mustert mich, Erschrecken flackert in seinen Augen. Das ist jemand, der mehr vom Hades weiß als andere Römer, die damit lediglich ihre Kinder schrecken.

»Ist sie ein Mensch?«, fragt er mit flacher Stimme.

»Durch und durch. Nur die Augen nicht.«

»Hast du ihr … etwas getan?«, flüstert Zaphiro. Eben noch war er in anderer Stimmung, hatte eine Tänzerin auf dem Schoß, die ihn mit bunten Fröschen fütterte.

»Ich halte sie in Ehren. Als meine Sklavin«, scherzt Lucius Marinus; zumindest glaube ich, dass er scherzt.

»Bist du aus dem Hades, Sklavin?«, fragt Zaphiro. Erst die Besorgnis verrät, dass er älter ist, als ich anhand seines jugendlichen Gesichtes annahm. Er hat sich dieses Gesicht nicht gekauft, es ist echt.

Ich lächle nur. Er reißt die Augen auf.

»Dieses Weib … du musst es freilassen. Wenn wir ein Geschäft machen … sie ist ein schlechtes Omen!«

»Zaphiro, mein Freund – über Omen lassen wir die Priester entscheiden!« Lucius Marinus lacht und schenkt ihm Wein nach. »Ich wollte deine Stimmung nicht trüben.«

»Mein Sohn ist dem Hades entkommen. Er war weit genug weg, und ihm ist die Flucht geglückt. Kannst du dir vorstellen, dass sich im Nirgendwo ein Loch öffnet und heraus kriecht ein ganzes Sonnensystem?«

»Es gibt keine Imagi davon. Alle, die es gibt, haben sich als gefälscht herausgestellt«, sagt Lucius Marinus lapidar.

Ich lächle weiter.

»Es macht Geräusche! Es kreischt – es ist so irrsinnig, dass es Geräusche macht im luftleeren Raum, oder man hört sie nur im Kopf. Statt einer Sonne rotiert es um ein schwarzes Loch – und es ist hungrig.«

»Warum frisst es sich nicht erst einmal selbst?«, spottet Lucius Marinus. »Ach ja – wegen dem bösen Gott, der im schwarzen Loch sitzt. Er lässt sein Reich durch Galaxien taumeln und frisst Sterne zum Mittagessen. Und wenn ihn das nicht sättigt, sendet er seine Krieger aus. Und die … steigen aus ihren schwarzen Schiffen, schweben durch Materie, tauchen durch Gestein und finden ein unartiges Kind, wenn es schläft.« Er lacht, doch Zaphiro lacht nicht. Falten haben sich um seine Augen und in seine Mundwinkel gelegt. »Mein Freund! Sicher schlugen deinem Sohn die Einsamkeit und die Leere aufs Gemüt. Natürlich, ab und an geschehen Dinge da draußen … Planeten, Monde verschwinden. Aber was erwartet man? Das ist das All, und die Götter sind launisch. Ein Asteroid kann ebenso viel Schaden anrichten wie ein mysteriöses schwarzes –«

»Du verspottest die, die damals starben«, sagt Zaphiro eisig. »Die Hadesdämonen … es heißt, sie behalten die Seelen.«

Ich setze mich auf seinen Schoß. Er soll schweigen von den Kreaturen des Hades.

Sonst verdirbt er die Überraschung.

Der Praetorianer prallte zurück, als er die Schleusentür öffnete.

Im Notfall wurden die Schleusen des äußeren Gangs noch einmal zusätzlich mit Energieschilden verschlossen, und kurz dachte Mitrius, der Soldat sei dagegengelaufen.

Er drängte hinterher, sandte einen Fluch zu Cardea, der Göttin der Türen, und zog seinen dreieckigen Universalschlüssel aus einer Tasche am Ärmel, um ihn vor die Linse zu halten. Da sah er, was den hartgesottenen Legionär hatte zurückprallen lassen.

»Vorsicht!«, warnte nun sein Kamerad mit dieser Stimme, die wegen des Helmes bei jedem Legionär die gleiche war. »Nebel!«

Nebel? Er waberte durch den Gang vor ihnen, zunächst nur am Boden, sich in Wellen vorwärtstastend. Weiter hinten waren bereits die Wände nicht mehr zu erkennen. Und noch weiter hinten verlor sich der gleichförmige Wartungsgang entlang der Außenhülle in einer unnatürlichen Dunkelheit.

»I-ist das möglich? Dass Nebel … entsteht? Oder von draußen hereinkommt?«, fragte Mitrius niemand Bestimmten.

»Draußen ist doch nichts«, flüsterte ein Mechaniker.

Ein Praetorianer hob die Hand.

Klack.

Mit einem metallenen Laut stieß etwas im Nebel gegeneinander.

Quietsch.

Ein zweites Geräusch, wie ein Fingernagel auf Ton.

Stille.

»Draußen ist doch nichts, ganz richtig. Also muss hier etwas mit der Belüftung nicht in Ordnung sein.« Mitrius setzte seinen Helm auf, die Techniker taten es ihm gleich. Der bislang stumme Praetorianer aktivierte den Schild an seiner Faust. Mit einem Summen fuhr das rechteckige Kraftfeld aus. Der andere folgte dem Beispiel des Kameraden. Schild an Schild ergab sich eine blau schimmernde, verschmelzende Fläche, hinter der sich die Soldaten durch die Schleuse und in den Nebel wagten, der wie aufgewühlter Schnee ihre Füße umspielte. Mitrius und die beiden Techniker folgten in ihrem Schatten.

Klang-klang.

Schritte! Schritte kamen den Gang entlang.

»Wer ist da?«, rief Mitrius, als der Nebel sich zu einer Flutwelle auftürmte, sich mit einem Atemgeräusch wie von einem schlafenden Raubtier zurückzog, um dann heranzurollen.

Mit einem Schrei duckten sie sich hinter die Schildwand. Das Deckenlicht erlosch. Der Nebel verschluckt es!

Nur die Schilde glommen schwach, flackernd. Die Praetorianer aktivierten die Verstärkung an ihren Waffen, ebenfalls Energiefelder, hauchdünn und in der Lage, sich durch Stahl und Haut zu schneiden.

Klang-klang. Schritte.

Es schälte sich vor ihm aus dem Nebel, der ihm so viel weiter vorkam, als der Gang es zuließ.

Mitrius schrie, als das Licht der Schilde und Waffen es aus der Dunkelheit holte.

Es kostete die Praetorianer nicht mehr als eine Handbewegung, einen Alarm im Schiff auszulösen. Der erste starb, bevor er einen Gedanken daran verschwenden konnte. Der Daumen der Waffenhand des anderen fuhr zu seinem Solarplexus, von wo er das Signal entsenden konnte – doch die Fingerkuppe glitt kraftlos daran ab, als die schwarze Lanze seines Gegners das Metall des Gesichtsschutzes durchschlug.

Normalerweise wurden die Lebensfunktionen der Legionäre dokumentiert und die Tode dem Legaten gemeldet. Dieser jedoch schenkte solchen Nachrichten an Bord seines Vergnügungsschiffs in der Regel keine Beachtung.

Sekunden später erlosch der erste Schild. Gnädige Dunkelheit fiel zwischen Mitrius und das Monstrum mit dem Gesicht aus flüssigem Eisen.

Etwas Eisiges drang in Mitrius’ Brustkorb ein, und er war dankbar für den raschen Tod.

Ich umarme den Schiffsbauer. Er ist verwirrt, doch er weicht nicht zurück. Der grellfarbene Wein berauscht auch seine Sinne. Schweiß steht ihm auf der Stirn.

Der, der mich zu besitzen glaubt, ist erstaunt darüber, wie willig ich ihm gehorche. Ich greife nach ihm, ziehe ihn zu mir – küsse ihn auf den Mund, direkt neben dem glänzenden Gesicht des Schiffsbauers. Lucius Marinus grinst, doch er grinst unbehaglich, und ich weiß, dass seine Kinder zu uns herübersehen. Das Mädchen mit den kindlichen schwarzen Locken und dem Gesicht voller erwachsenem Hohn und der bedauernswerte Sohn, der bereits ein Mann ist, doch für seinen Vater nicht mehr als ein Knabe.

Der Nebel zieht durch die Gänge. Hartgesottene Praetorianer wenden sich zur Flucht. Männer, die sonst ohne zu zögern in den Kampf gehen, reagieren kopflos. Sklaven verstecken sich in Schlupflöchern, in Schränken, in den Kabinen der Thermen. Die Kreaturen waten durch das Wasser, und es wird zu Eis. Es klirrt, als sie ihre Füße wieder herausziehen. Schwarz wird es um sie, das Eis ist wie gefrorene Tinte.

Die Furcht lähmt. Die Furcht tötet hinterrücks.

Der Kapitän des Schiffs ist alarmiert, weil die Linsen schwarz werden. Doch er will die Feier nicht stören lassen. Und niemand hat den Alarm ausgelöst.

Sie.

Sind.

Nun.

Ganz.

Nah.

Ianos war kurz davor, seine Unschuld an Marcia Iunia zu verlieren, als das Fest unterbrochen wurde.

Sie hatte ihn neben sich auf die Liege beordert und bestand darauf, ihn mit allerlei Speisen zu füttern, die man sicherlich nicht mit den Fingern zu sich nahm, denn Fett und Saucen kleckerten auf sie und ihn.

So viele Frauen umringten ihn, dass ihre lachenden Gesichter einen irren Reigen um ihn tanzten. Marcia presste ihren Körper an ihn, und der Drang zu fliehen schüttelte ihn, schlimmer als vor dem Kampf, als er die Tänzerin hatte packen müssen. Das Mädchen hatte vor Schreck geweint, und auch da wäre er am liebsten weggelaufen. Doch nicht einmal jetzt tat er es. Er holte Luft. Er fühlte eine Hand an seinem Schritt. Ihm war so schrecklich heiß, und die weichen, schweißnassen Rundungen hinter ihm ließen nicht auf Besserung hoffen.

»Zeig mal dein Schwert«, sagte eine Frau und liebkoste die metallene Übungswaffe an seinem Gürtel mit spitzen Fingern. Die anderen lachten kreischend.

»Du darfst das stumpfe Schwert haben«, gurrte Domina Iunia ihrer Freundin zu. »Mir gehört das scharfe.« Der Griff in seinem Schritt wurde fordernder. Er schüttelte panisch den Kopf, doch der Reigen der lachenden kreischenden Gesichter drehte sich fort und hielt erst an, als er dahinter zwei andere Gesichter bemerkte.

Die beiden Mädchen, die zu Lucius Marinus gehörten: seine Tochter und … die Verlobte seines Sohnes? Sie spähten zu ihm herüber, aus sicherem Abstand. Die Situation war so absurd, dass Ianos darüber nachdachte, ihren ernsten schweigenden Blicken einen Hilferuf entgegenzuschleudern.

Dieser kurzen Überlegung bereitete ein tatsächlicher Hilferuf ein Ende. Das Audio im Raum, das die sanften Klänge der Musiker verstärkte, gab ein Krachen von sich – dann sprang es um. »…hen! Sofort alle … Piratenüberf…« Die Stimme des Mannes wurde erst von einem Knirschen und Schaben übertönt, dann von Schreien. Schließlich schrie auch er, auf eine schreckliche, endgültige Art und Weise, die das Gerät völlig überforderte. Dann erstarb das Audio, und kurz stand die Zeit im Saal still, da niemand sich rührte und jedes Gespräch abrupt verstummt war.

Die Hand an Ianos’ Übungsschwert glitt herab, als habe jemand sie vom Rest des Körpers abgetrennt. Auch der fordernde Griff in seinem Schritt lockerte sich.