14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

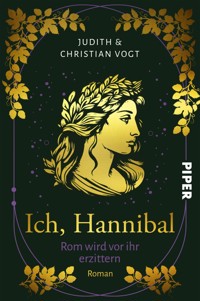

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

218 v. Chr: Feldherr Hannibal und die Armee Karthagos brechen auf, um Rom zu erobern. Doch statt Hannibal führt dessen Mörderin unter seinem Namen die Armee an, und sie entsendet ihre beste Monsterjägerin, die größten Bestien des antiken Mittelmeerraums zu unterwerfen. Nicht nur von Elefanten, sondern auch von Sphinxen, Harpyien und anderen mythischen Kreaturen verstärkt, greift Hannibal Rom an – und sie setzt dabei alles auf eine Karte. Ein phantastisches modernes Retelling antiker Geschichte, das viele aktuell relevante Fragen aufwirft: Was gilt als monströs? Wie wird Macht über Heere, Menschen und Monster ausgeübt? Und was bedeutet Krieg für die Menschen – über die Bewegungen und Begegnungen von Heeren hinaus?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Entdecke die Welt der Piper Fantasy!

www.Piper-Fantasy.de

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Ich, Hannibal« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

© Piper Verlag GmbH, München 2024

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.

Redaktion: Hanka Leo

Karte: C. F. Srebalus

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: Giessel Design

Coverabbildung: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Karte

Widmung

Das 1. Jahr

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

Das 2. Jahr

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

Das 3. Jahr

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

Nach dem Krieg

I.

II.

Nachwort

Dank

Verzeichnis

Gottheiten und mythische/historische Figuren

Dramatis Personae

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Für Macha und Fionn

I.

Wie ein neues Zeitalter näherte sich der Gott der Stadt.

»Das ist er!«

Alle, die murrend darauf gewartet hatten, dass ihr Feldherr vom Ende der bekannten Welt wiederkam, spähten ihm entgegen. Sosylos trat aus der Verwaltungsbaracke des Winterlagers, dicht gefolgt von Silenos. Der Sklave aus Sparta und der sizilische Grieche, sie beide waren angetreten, die Geschicke eines großen Mannes zu dokumentieren – in erbitterter Konkurrenz, natürlich. Jetzt kehrte der Mann zurück, dem ihre Schriften gerecht werden sollten. Der sizilische Grieche Silenos hatte immer offener gezweifelt: Wie viel Sinnsuche in einem fernen Heiligtum konnte man vor Soldaten und Heimatstadt rechtfertigen? Wie lange war es götterfürchtig, Melqart um ein glückliches Schicksal zu bitten, und wann wurde es Schwäche, nicht weiterzuziehen ohne göttliche Bestätigung?

Diese Frage hatte sich erledigt.

»Das ist er!« – der Ruf eines Jünglings im Stimmbruch auf Phönizisch.

»Er ist da!« – der tiefe Bass eines Veteranen auf iberischem Keltisch.

Sosylos’ Chronistengeist wollte wissen, welchen »er« sie meinten: den lang ersehnten Hannibal, den jungen Strategen aus Qart-Hadašt, oder den Gott der Stadt, den er als Reittier gebändigt hatte.

Denn der Mann, der an Bord eines Schiffs zum Orakel in Gades gereist war, kehrte auf dem Rücken einer Bestie zurück. Nicht triumphal, wie es unweigerlich bald behauptet werden würde, sondern vorsichtig wie auf einem Pferd, das sich noch in die Kavallerie eingliedern musste.

Triumphal war die Turmhöhe der Bestie, ihre alabasterne Farbe, die Gewalt ihrer Schritte, die goldfunkelnden Spitzen der Stoßzähne. Ebenso golden blitzte das Zyklopenauge auf der Stirn des Elefanten und darüber das Hautbild einer Sonne auf der gefurchten Stirn. Es saß tief in den Poren wie die Zeichnungen unter der Haut von Barbaren.

»Es ist Melqart«, rief ein Bürgersoldat aus Qart-Hadašt.

Sosylos bezweifelte, dass Melqart, der höchste Gott der phönizischen Städte, Elefantengestalt annehmen würde. Es passte nicht zu Melqart, der – egal ob Gott oder Mensch – doch meist vor allem eins war: ein Mann. Und Sosylos’ Blick hatte durch die Beine hindurch unweigerlich das Gehänge gesucht, aber Zitzen gefunden.

»Hannibal ist zurück!« Weder Zweifel noch Erleichterung klang in Silenos’ Ruf. Nur Triumph – als habe er es immer gewusst. Silenos schlug Sosylos auf den Rücken. »Er ist wieder da! Wir ziehen weiter. Und dann werden wir Geschichte schreiben … zumindest einer von uns.«

Sosylos ignorierte die Spitze. Wild schlug ihm das Herz in der Hoffnung, dabei zu sein, wenn die Welt sich wandelte.

Ein einzelner Mann auf einem einzelnen Monstrum zog ins Winterlager ein. Das gesamte Heer wandte sich ihm zu, jubelte in allen Sprachen, die in seinen Reihen gesprochen wurden. Reihen und Pulks begeisterter Männer formten eine Schneise für die Bestie. Der Mann auf ihrem Nacken knapp oberhalb der gezierten Stirn wankte mit jedem Schritt – nicht wie jemand, der zu fallen drohte, sondern wie ein geübter Reiter, der jede Bewegung mit den eigenen Muskeln abfederte. Wie genau er die Bestie lenkte, konnte in der jubelnden Menge niemand sagen, nicht einmal die Elefantenführer. Sie ähnelte den größeren Elefanten aus Persien und den kleineren numidischen Elefanten, doch der Sand einer älteren Welt rieselte in ihrem Atem. Sie war eines der großen Biester, das ahnten alle, eines der göttlichen Ungeheuer, die vielleicht einst die Welt regiert hatten, bevor die Menschen gewachsen und sie erst angebetet, dann vertrieben und schlussendlich gejagt hatten.

Hannibal hatte es unterworfen. Damit würde er das Heer anführen. Nicht auflösen, nicht zurückschicken, keinem Vertrag gehorchen, keine Hand zum Frieden reichen. Nein, seine Ankunft auf diesem Tier bedeutete nur eins: den Kriegszug.

Natürlich warteten Krieger auf den Krieg, er war zugleich ihr Daseinszweck und ihr Weg, sich aufzuschwingen zu einem anderen Dasein – wenn sie überlebten und bewiesen hatten, wer sie waren. Trotzdem fürchteten Krieger den Krieg, er erschreckte sie bis ins Mark, und deshalb jubelten diese hier nun mit blitzenden Augen und den Armen auf den Schultern der Kameraden. Die numidischen Reiter warfen ihre Helme in die Luft. Die Balearer ließen ihre Schleudern folgen, lachten und tauschten, wenn sie die falsche Lederschlinge aus der Luft fischten. Die Iberer schlugen auf ihre Schilde, dass es über Hügel und Stadt dröhnte. Die Stadtadligen aus Qart-Hadašt stimmten eins ihrer Lieder an Melqart an, eine klanggewordene Sehnsucht nach der alten Heimat, die »Neue Stadt« hieß. Sosylos, der Spartaner, nannte sie Karchēdón – in Rom machten sie Karthago daraus.

Die Gottheit wandelte unter ihnen, als wären sie nur Grashalme – doch behutsam darauf bedacht, niemanden zu streifen, unweigerlich zu verletzen. Die sinkende Sonne malte einen langen gemeinsamen Schatten von Monstrosität und Reiter.

Und dann, als wären Mann und Monster verbunden, stand die Kreatur still. Die Vielstimmigkeit von Knauf auf Schildbuckel, von vielsprachigem Jubel und Gesang, brach Kehle um Kehle und Schlag um Schlag ab, bis alle schwiegen. Plötzlich war selbst der leichte Wind laut, das Wiehern von einer Koppel, das Absetzen eines Schildrands im Staub, der Ruf eines Vogels aus der Höhe.

Alles teilte denselben Herzschlag, einen elefantenen Herzschlag. Da regte sich die Gestalt in der Höhe endlich, schwang ein Bein über den Nacken und hielt sich einem Sakrileg gleich am Ohr der Kreatur fest, die mit einem langmütigen Ausatmen ein Knie beugte und den Feldherrn absteigen ließ.

Sosylos begriff es sofort. Er war neben dem Biest hergegangen, gefolgt von Silenos, und nach und nach hatten die Kommandanten des Heeres zu ihnen gefunden, angezogen vom Zentrum der Macht, das nun vom ungeheuren Elefanten stieg.

Hannibal trug eine goldene Maske, die Sosylos noch nie an ihm gesehen hatte, darüber waren die dunklen Locken kurz geschnitten, der Schulterschutz aus hartem Leder, der vorn und hinten am Brustpanzer befestigt war, ließ seine Statur entschlossen und kräftig erscheinen.

Aber die Größe stimmte einfach nicht und auch nicht die Haltung oder der Gang der Beine unter dem Streifenschurz. Nicht, dass dieser Mann hier schwach gewirkt hätte oder unsicher. Er war nur einfach nicht Hannibal Barkas.

»Hannibal!«, rief Hanno, Hannibals Neffe, dem es noch nicht aufgefallen zu sein schien.

»Du bist zurück und hast Gewaltiges mitgebracht!«, tönte der numidische Söldnerfürst Maharbal hinter Sosylos. »Damit sind wir unaufhaltsam.«

Maharbal grinste breit. Er war Hannibal treu ergeben, aber Silenos’ Zweifel redeten Maharbal nach dem Mund: Auch der Numider hatte den Sinn angezweifelt, zu einem Heiligtum am Ende der Welt zu reisen, obwohl gerade ein Krieg ausgebrochen war. Sosylos korrigierte den Gedanken: Dieser Krieg war nicht ausgebrochen.

Vulkane brachen aus.

Kriege wurden begonnen.

Irgendeines Mannes Entscheidung war der Beginn, und in diesem Fall war es die Belagerung, Verwüstung und Plünderung einer Stadt gewesen. Die Ermordung der Männer. Die Vergewaltigung der Frauen. Die Entführung der Kinder.

Das hatte einen zweiten Krieg zwischen zwei alten Neuen Städten beginnen lassen. Die Entscheidung des Rats von Qart-Hadašt, Hannibals Entscheidung und ihrer aller Tausende Einzelentscheidungen, Tropfen, die einen Fluss füllten.

Doch das hier war nicht Hannibal.

Nicht-Hannibal rief durch den Mund der Goldmaske, die ein bärtiges Gesicht zeigte und doch keines verbarg: »Dies ist die Bestie, die uns den Sieg bringt!«

Nicht-Hannibal bemühte sich nicht einmal. Es war eine helle Stimme, die aus den Lippen der Goldmaske erscholl. Es waren helle Augen, die aus den Löchern im Gold sahen und Blicke suchten wie Klingen, die sich mit ihren kreuzen würden.

Silenos war der Erste, der der Verwunderung Worte gab. Er redete immer zu viel für jemanden, der nur niederschreiben sollte. »Du bist nicht Hannibal«, stieß er hervor. »Du bist Himilke!«

Die Augen hinter der Maske verengten sich, die Sonne blinzelte hinter dem westlichsten Hügel und legte Schatten auf das Gold.

Die Bestie, der Gott der Stadt, die Kreatur Melqarts gab ein beinahe menschliches Schnaufen von sich, ein Laut des Überdrusses. Der Rüssel schnellte herum, und keiner dieser zwar kriegserfahrenen, aber von Ehrfurcht gebannten Männer reagierte schnell genug. Der gewaltige ascheweiße Rüssel packte Silenos um die Mitte, hob ihn von den Füßen und ließ ihn dann auf die beiden Stoßzähne fallen.

Silenos von Kaleakte, der sizilische Chronist, war Geschichte, als er mit zerschmettertem Rückgrat und aufgeschlitzten Weichteilen gegen den Schild eines Iberers prallte.

Hannibal nahm die goldene Maske ab. »Was sagte er?«, fragte sie – laut und deutlich.

Das war der erste Moment in Sosylos’ langem Leben, in dem die Zeit stillstand. Der Moment drohte, erst zu enden, wenn der nächste Zweifler von einem raschen Hieb der Stoßzähne zerschmettert wäre. Also schwiegen alle und gaben ihm Raum.

Hannibal hob die Brauen. »Nichts?« Sie beendete die Endlosigkeit mit einem raschen Lächeln. »Dann ist es an der Zeit, euch zu zeigen, wer uns gegen die Römer führt.«

Maharbal atmete hinter Sosylos so scharf aus, dass der es an der Ohrmuschel spürte. Dann wagte er es: »Hast du ihn im Gepäck?« Er hatte eine arrogante Art zu lachen, Maharbal. Doch er verstand sich auch auf das genaue Gegenteil, das Lachen, an dem andere Männer teilhaben wollten. Das Lachen, bei dem die Welt gut war und die Wolken aufrissen. Mit diesem Lachen tastete er sich zu Hannibal vor – das hatte er immer getan, auch als Hannibal noch der Ehemann dieser Frau gewesen war.

Sie erwiderte es, das Lachen, kehlig blitzte es auf wie zwischen aufgerissenen Wolken. Andere Männer fielen ein, dieses Lachen würde alles aufklären. Dann wurde es wieder finster. »Melqart hat euch Hannibal genommen und diese Bestie im Tausch gegeben. Ich war dabei.«

»Die Bestie soll uns anführen?«, brachte Qarthalo, karthagischer Kommandant der libyschen Infanterie, mit bebenden Bartspitzen hervor.

»So ist es Hannibals Wille. So ist es Melqarts Wille. Warte mit dem Urteil, bis ich die Geschichte erzählt habe, Qarthalo«, sagte sie ruhig.

Maharbal, dessen Wesen Tiere gehorchen wollten, trat auf den Elefanten zu, legte der weißen Kuh die Hand auf den Rüssel. Das Zyklopenauge des Elefanten verengte sich wie bei einem Menschen, der seine Missbilligung für sich behalten will. Der Rüssel schlängelte sich sanft um Maharbals Handgelenk und zerrte ihn dann mit einem Ruck einen Schritt nach vorn und wie zur Verbeugung nach unten.

»Lass ihn los.« Weich wie Lammfell war die Stimme der Reiterin. Als wäre Stahl darin verborgen, gehorchte das Monstrum. Maharbal wich zurück und atmete mit geweiteten Nasenlöchern seine Erniedrigung beiseite.

»Das große Biest unserer Heimat führt uns an.« Sie hob wie entschuldigend die Hände. »Und ich führe das Biest.«

»Himilke«, schnaubte Maharbal, keine Spur mehr von dem Lachen. »Du kannst nicht ernsthaft glauben, dein Platz wäre …«

»Du kannst Himilke einen Platz zuweisen, wie du willst. Sie ist nicht hier. Hannibal hat mir seinen Namen verliehen. Und die Bestie.«

»Aber wo ist Hannibal?« Sosylos presste die Lippen zusammen. Warum hatte er gesprochen? Das Biest war geduldiger mit Kriegern als mit Chronisten umgesprungen und würde ihn flugs zu Silenos’ Leiche befördern, auf die Totenbahre der Geschichte.

Doch andere wiederholten seine Worte, am lautesten Mago, Hannibals jüngster Bruder, der gerade mit einem Pferd aus der Stadt gekommen war und zu begreifen versuchte, was niemand von ihnen verstand. »Wo ist mein Bruder? Wo ist Hannibal?«

Die Frau sah erst Sosylos an, dann Mago, einen trotzigen Schmerz in den Augen. »Hannibal ist tot«, flüsterte sie und sagte dann lauter: »Hannibal ist tot!«

Auch das wurde aufgegriffen, als Wispern, als Rauschen, als Sturm fegte es durch das Heer. Hannibal war tot.

Die Frau, Himilke hatte sie geheißen, schob das Kinn vor. »Aber er ist nicht für nichts gestorben. Nicht, wenn ihr mir zuhört. Ich war dabei. Mir hat er übertragen, was ihr an ihm geliebt habt. Was in ihm brannte. Seht mich an!«

Damit bot ihr der Elefant erneut sein Bein. Als seien sie zusammengewachsen wie die Kriegselefanten im Heer mit den jungen Männern, die als Treiber mit ihnen groß geworden waren, schwang sie sich auf seinen Nacken und reckte die Faust mit der goldenen Maske in die Höhe. Ein letzter Sonnenstrahl fing sich darauf, tanzte über die versammelte Menschenmenge eines Heers, das den Winter über gegoren und nun reif zum Aufbruch war.

»Ich bin Hannibal!«, schrie Hannibal, und mit einem gewaltigen Schütteln des Leibs, einem dröhnenden Schnauben des Rüssels und dem hallenden Tritt baumgleicher Beine verlieh die alabasterne Riesin ihren Worten Nachdruck.

II.

Fulvia betrachtete im Schein der Öllampen den Reigen aus Licht und Schatten auf ihren goldenen Armreifen. Sie atmete langsam ein und aus, als könnte ihr Atem, ihr bloßer Pulsschlag sie verraten. Schwach war sie geworden, und sie hatte den Schmuck in der Privatsphäre ihres Schlafgemachs übergestreift. Wie sehr sie ihn vermisste, wie gern sie sich die Haare hergerichtet hätte. Nicht nach der Schönheit selbst sehnte sich ihr Herz, sondern nach der Stärke, die ihr diese Schönheit verlieh.

Sie hatte darauf geachtet, weder von den Versklavten noch von den Freigelassenen des Haushalts, nicht einmal von einem Laren, einem Schutzgeist des Hauses, dabei beobachtet zu werden. Mit dem Schmuck fühlte sie sich wie eine Diebin, dabei war sie Herrin dieses Hauses. Die Regeln der Trauer verboten ihr das Gefühl von Halt, das ihr Schmuck auf der Haut verlieh. Sie durfte nicht schwach werden, aber der Quell ihrer Stärke blieb ihr verwehrt.

Es war hart gewesen, von einem Tag auf den anderen Ehefrau eines Patriziers und Vorsteherin seines Haushalts zu werden, dazu Mutter von drei Kindern, die nicht die ihren waren. Aber noch schwerer gewöhnte sie sich an den Gedanken, Witwe zu sein.

Kein ganzes Jahr war ihr als Numerius’ Gattin vergönnt gewesen, bevor die Parzen entschieden hatten, seinen Lebensfaden zu durchtrennen. Ein maroder Zahn hatte sich entzündet und ihn das Leben gekostet. Was für ein banales Schicksal für einen Mann aus einer solchen Familie und in der Blüte seiner Jahre! In einem Alter, in dem er eine Karriere als Senator, Konsul, Heerführer hätte einschlagen sollen, war er an der fauligen, eitrigen Wunde verreckt, die der gezogene Zahn hinterlassen hatte.

»Domina?«, erklang die Stimme der Haussklavin aus dem Atrium. »Besuch.«

»Danke, Gaia, ich komme.« Mit der Atemlosigkeit einer Diebin streifte Fulvia eilig die Armreife ab, entledigte sich der Ohrringe und verstaute alles im goldverzierten Holzkästchen. Dann trat sie ungeschmückt aus dem dumpfen, fensterlosen Gemach, in dem sie zur Frau und ihr Mann zum Leichnam gemacht worden war. Sie löschte ihr Lämpchen – das säulengetragene Atrium um das Regenwasserbecken in der Mitte war von zahlreichen Öllampen golden beleuchtet. Es dämmerte, eine Sklavin entzündete weitere Lampen und entfernte gleichzeitig Zypressenzweige, die überall im Haus den Hauch des Todes überdeckt hatten. Sie hatten jetzt ausgedient: Der Trauerzug war vorbei, die Leiche verbrannt, die Urne außerhalb der Stadt beerdigt, und die Riten der Reinigung waren vollzogen. Als Mädchen hatte Fulvia Zypressenduft gemocht – jetzt war er verflochten mit dem Tod ihres Mannes und den Erwartungen an eine trauernde Witwe.

Wissend schienen sie die Wachsmasken der Ahnengeister, die Laren der Familie, vom Hausaltar anzustarren. Bei Numerius’ Trauerzug waren die Masken von Familienmitgliedern getragen worden, jetzt warfen sie ihr anklagende Blicke zu. Gönnten sie ihr denn nicht den kleinsten Moment der Schwäche?

Hier im Atrium war Numerius’ Leiche tagelang aufgebahrt gewesen – prunkvoll geschmückt und mit einer Münze für den Fährmann im Mund. Nun war das Atrium erleichternd leer.

Er war vermutlich ein guter Mann gewesen. Sie hatte wenig Vergleichsmöglichkeiten, doch selbst mit ihren siebzehn Jahren Lebenserfahrung hatte sie Tratsch aus anderen Ehen gehört, der sie erschaudern ließ. Numerius war älter gewesen als sie, wie üblich, aber nur etwas mehr als ein Jahrzehnt und nicht zwei oder gar drei! Sie hatte ihn nicht geliebt, aber er war ihr auch nicht zuwider gewesen – und für die Liebe, so versessen die Poeten auch danach waren, waren die wenigsten Ehen da. Numerius hatte sie nie geschlagen und ihr sogar immer wieder Geschenke gemacht. Vielleicht hätte sie ihn ja eines Tages geliebt? Vielleicht war bei ihm diese Neigung schon früher erwacht?

Er war Patrizier – gewesen –, und dass er sie als Tochter eines, wenn auch angesehenen, Plebejers geheiratet hatte, bewies doch schon seine Zuneigung. Ihre Eltern waren ganz aus dem Häuschen gewesen, sie so gut zu verheiraten – in die Familie der Cornelii Scipiones mit ihren Absicherungen in alle Richtungen: zu ihrer Klientschaft nach unten, lateral zu all den edlen alten Familien Roms und nach oben zu den beiden Konsuln, wenn sie nicht gerade selbst ein Konsulamt bekleideten wie in diesem Jahr. Fulvia hätte sich auch mit einem weniger angesehenen Mann zufriedengegeben. Als Kaufmannsgattin hätte sie nicht so viel Verantwortung gehabt: einen kleineren Haushalt mit einigen Sklaven und Freigelassenen, aber ohne ein wie aus gehende Senatoren und ohne die Klienten – Händler und Handwerker, die unter dem Schutz eines patrizischen Haushalts standen.

Vom angekündigten Besuch fand sie im Atrium keine Spur. Stattdessen wartete Gaia dort mit gefalteten Händen. »Im Triclinium«, flüsterte sie mit ihrer unmissverständlichen Sorgenfalte zwischen den Brauen. Die unangenehme Art von Besuch also.

Im Esszimmer hatte es sich ein junger Mann in Fulvias Alter auf der mittleren der drei Liegen mit einem Becher Wein bequem gemacht. Die hohe, breite Stirn verlieh ihm den Eindruck von Reife, aber der jungenhafte Blick strafte diesen Eindruck Lügen. Ein Grinsen erhellte sein Gesicht, als sie eintrat.

»Fulvia, die schönste Witwe diesseits des Rubicons!«

»Publius. Findest du solche Worte in Zeiten der Trauer nicht … unangebracht?«, rügte sie ihn.

»Irgendwann müssen wir ins Leben zurückkehren. Endlich ist die Cena Novendialis geschafft – auch wenn ich immer noch Kopfschmerzen vom Wein hab. Das kommt davon, wenn man Sklaven aus dem Barbaricum kauft, die verdünnen ihn einfach nicht genug.«

Ja, für ihn als Mann war die Trauerphase mit dem Leichenschmaus neun Tage nach der Bestattung vorbei – die reich bestickte Toga zeigte es schon. Fulvias Pflicht war noch lange nicht getan – der Pater Familias war gestorben, sie von Ehefrau zu Witwe geworden, und das geschah nicht eben in neun Tagen. Es reichte nicht aus, mit den Klagefrauen zum Klang der Flöten und Hörner zu weinen. Sich gemeinsam mit ihnen die Haare zu raufen, die Wangen zu zerkratzen. Sie musste so viel intensiver trauern als die Männer der Familie, durfte nicht aufhören, Trauer zu tragen, während Publius wieder das Forum aufsuchen konnte, um seinen geliebten Gerichtsverhandlungen zu lauschen und sich danach mit seinen Freunden in den Bädern herumzutreiben.

»Darf ich dich fragen, was du von mir als Trauernder begehrst, Publius?«

»Die ausstehenden Beträge des Bestatters und der Schauspieler beim Trauerzug … Ich will dir einfach nur mitteilen, dass ich sie beglichen habe.«

»Danke.« Sie neigte bescheiden den Kopf, blieb aber ungastlich mitten im Raum stehen, mit verschränkten Armen. »Das war alles?«

»Es ist an der Zeit, das Erbe mit dir zu besprechen. Willst du dir nicht auch einen Becher Wein bringen lassen?«

Schlagartig stieg Übelkeit in ihr auf. Natürlich führte er etwas im Schilde: Publius Cornelius Scipio der Jüngere, der Sohn des amtierenden Konsuls und der Neffe ihres Mannes, Numerius Cornelius Scipio, war ein arroganter Ehrgeizler und zugleich ein verschlagener Hund. Sie erzwang sich einen beiläufigen Ton. »Die Lage ist eindeutig. Aulus, Cornelia, Sextus und ich sind Hauserben. Sobald er volljährig ist, wird Aulus Pater Familias.«

»Es sei denn …« Publius räumte seinem breiten Lächeln erst einmal eine schwer aushaltbare Pause ein.

»Es sei denn was?«

»Es sei denn, ihr habt keine Manusehe geschlossen … Und: Es sei denn, es gibt ein gesiegeltes Testament. Aus der Zeit vor Numerius’ erster Eheschließung. Das seinen Lieblingsneffen begünstigt, im Sinne seiner vielversprechenden rechtlichen und militärischen Bildung.« Der Lieblingsneffe prostete ihr zu.

»Verlass sofort mein Haus!« Eine eloquentere Entgegnung fiel ihr nicht ein. Er musste ihr aus den Augen, jetzt! Seinem Blick hielt sie stand, und er war es, der ihn weiterwandern ließ, bevor er betont langsam die Beine von der Liege schwang.

»Ich verstehe, dass du aufgeregt bist. Die Trauer, die Verantwortung … und du kommst aus einer plebejischen Familie. Eure Gebräuche, Verantwortungen, Pflichten sind natürlich ganz andere, das muss dir alles sehr unvertraut sein. Du bist überwältigt. Darum bin ich großzügig, liebste Fulvia. Ich gebe dir und den Kindern einen Monat, um dieses Haus zu verlassen.«

Wie konnte er es wagen, der Witwe seines Onkels so wenig Respekt entgegenzubringen? Mochte er sie auch gering achten, den Toten musste er doch schätzen – als Lieblingsneffe! Die Fingernägel bohrten sich in ihre Handflächen. »Was für eine lächerliche Forderung! Damit kommst du nicht durch. Das wird dir ein Praetor schon austreiben!«

Das Recht war auf ihrer Seite – das hoffte sie zumindest, denn wie sollte sie sich mit derlei Dingen auskennen? Ja, sie hatte keine Manusehe geschlossen – was sie beim Erbe benachteiligte, ihr aber viele Freiheiten und Rechte eingeräumt hatte. Numerius war einverstanden gewesen, um die Familie durch eine neue Erbin nicht vor den Kopf zu stoßen. Er hatte gesagt, dass sie die Verbindung immer noch in eine Manusehe umwandeln könnten, wenn sie ihm nach ein paar Jahren Ehe genug vertraute, um sich ohne die Möglichkeit zur Scheidung ganz unter die Flügel seiner Patria Potestas zu begeben. Mit ihrem Vater hatte er es entschieden, und sie war einverstanden gewesen. Dass sie selbst ohne Erbe dastand, hatte ihr trotz des Trauerschleiers der letzten Tage durchaus klar vor Augen gestanden. Aber seine drei Kinder! Die waren zwar minderjährig, aber doch Hauserben, das konnte Publius ihnen nicht nehmen, es war ihr göttliches Recht!

Er leerte den Becher und stellte ihn auf ein Tischchen. »Ein Praetor?« Er schüttelte ungläubig den Kopf. »Willst du mich verklagen? Dann nimm dir besser einen Anwalt … sonst endet es noch hässlich.«

»Raus.«

»Ein juristischer Rat noch: In Trauer wäre es unschicklich, Rechtsangelegenheiten zu vollziehen. Der seelische Schmerz macht unberechenbar. Als gute Witwe solltest du in Ruhe trauern können … und dafür hast du ja noch einen ganzen Monat. Du siehst, ich bin kein Unmensch.«

»Raus!« Das Grinsen gehörte ihm aus dem Gesicht gekratzt! Welch Intrige gegen sie selbst und Numerius’ Kinder – die drei waren nicht ihr Blut, sondern seines!

Ohne ein weiteres Wort ließ er sie allein.

Als sie seinem Blick nicht mehr ausgesetzt war, sank sie auf eine Liege und kämpfte mit den Tränen. Hatte sie während der letzten Tage nicht genug gelitten?

Nach wenigen Monaten Ehe war sie nun Mutter dreier fremder Kinder! Und wenn sie keinen guten Anwalt fand, standen sie bald ohne Vermögen, ja, ohne Dach über dem Kopf da. Aber kampflos bekam er sie nicht klein, das war sie auch Numerius’ Kindern schuldig.

Sie zog die Nase hoch, aber ihre Stimme war fest, als sie die Sklavin rief: »Gaia, polier den Bronzespiegel und leg für morgen früh eine gute Palla und den Schmuck heraus. Die Zeit der Trauer ist vorbei. Wir ziehen in den Krieg.«

III.

Hannibals Brüder saßen aufrecht da, der jüngere – Mago – verschlossen, Hasdrubal – der mittlere – grimmig, beide nicht bereit zur Trauer.

Maharbals Fingerspitzen trommelten auf seine Knie. Die beiden Stadtedlen Qarthalo und Gisgo saßen flüsternd beieinander.

Sosylos hatte eine Wachstafel auf den Beinen liegen und wendete den Stilus in der Hand. Eine Reinschrift auf Papyrus würde am selben Tag noch ihren Weg in Hannibals Heimat antreten.

Konnte der Stratege tot sein? Hatten sie nicht schon seinen Vater und viel zu früh seinen Schwager verloren? Wen würde Sosylos als Nächstes Kriegskunst und Heeresverwaltung lehren? Hasdrubal, der das Oberkommando über das karthagische Iberien hatte übernehmen sollen? Oder Mago, der zwar wissbegierig und diszipliniert war, in dem aber nicht der Funke eines strategischen Genies glomm?

Sosylos hatte diesen Funken in Hannibal gesehen. Er hatte gehofft, dabei zu sein, wenn er zum Feuer wuchs. Doch er war erloschen, einfach so, bevor er auf Zunder hatte fallen können. Und das jetzt, da der Krieg beschlossene Sache war. Eine vertrackte Lage, in die sie der Tod eines einzelnen Mannes gebracht hatte.

Wenn er denn tot war – wenn sie denn die Wahrheit sprach!

Sie, die aus der Nacht in die Baracke trat. Draußen, in der Dunkelheit, atmete das göttliche Biest wie eine Warnung. Sie trug Hannibals viellagigen Leinenpanzer, Hannibals Beinschienen, seine dunkle Tunika. Sie trug die Haare kurz wie er, hatte sein Schwert gegürtet, und sie trug sogar sein Lächeln.

Sie nahm auf einem Hocker Platz. Zweimal zwei Dutzend Augen musterten sie, fragten sich, was geschähe, würde man sie anrühren. Würde man sie fortschicken. Auslachen. Töten.

Niemand sagte etwas. Niemand tat etwas. Nur Maharbals Fingerspitzen trommelten.

»Ich werde euch erzählen, was geschehen ist«, sagte Hannibal leise. »Dann werdet ihr es verstehen.«

Aber was, wenn nicht, fragte sich Sosylos und setzte dennoch den Stilus im Wachs an.

»Hannibal beauftragte dich, Hasdrubal, das Heer zum Marsch bereitzumachen, während er eine lange Reise tat, um den Segen der Götter zu gewinnen. Allein – nur mit seiner Frau, Himilke.« Sie senkte den Blick, fügte an: »Das war ich.« Sie hob den Blick, fixierte Hasdrubal. »Ich sehe, du hast das Heer vergrößert, wie er befahl. Es ist marschbereit. Hört, was Hannibal opferte, damit wir diesmal siegen können.«

Die Stadtedlen warfen einander sprechende Blicke zu. Niemand hatte den langwierigen Krieg zu See und Land vergessen, die Niederlagen waren glänzende Narben im Fleisch von Qart-Hadašt. Diesmal siegen, das wäre etwas, wofür es sich lohnen würde, sogar dieser Frau zuzuhören.

»In Gades suchten wir die hohe Priesterin auf, und sie sprach zu uns, was sie in Sternen, Flügen und Blut gelesen hat: dass Melqart uns durch die große Bestie von Qart-Hadašt beistehen wird, wenn wir sie bezwingen, sie zähmen. Tun wir es nicht und kehren ohne die Bestie zum Heer zurück, wird Hannibal euch in einen Krieg voller Siege führen, an die man sich für alle Zeiten erinnern wird, denen jedoch Niederlagen, Tod und die Asche einer verbrannten Heimat ein Ende bereiten. Nur wenn die Bestie dem Heer vorangeht, wird Melqart uns den Sieg schenken. Über Rom und seine Bundesgenossen. Über das Innere Meer. Kein Vertrag wird uns Grenzen ziehen, die nur der Himmel uns setzen darf.« Ihre Stimme klang selbst wie die einer Seherin, voll mit den Schatten, die die Erleuchtung warf.

Sosylos lauschte und schrieb nicht. Ein einziges Wort stand auf seiner Wachstafel: Gades.

»Wie starb er?« Die Trauer presste Hasdrubal die Zähne zusammen.

»Bei der Jagd auf die Bestie. Er starb dabei, sie zu unterwerfen. Sie verwundete ihn, er siegte und erlag seinen Verletzungen. Im Augenblick des Todes überantwortete er sie mir. Seine Bestie, seinen Namen, sein Schicksal.« Sie streckte die leeren Hände aus. »So ist es gewesen. Glaubt mir oder glaubt mir nicht. Lasst es die Seher aus Flug und Blut lesen, wenn ihr wollt. Ich bin hier. Ich bin Hannibal. Mir gehorcht die große Bestie unserer Heimat. Ich strebe nicht nach Macht, und ich habe es mir ganz sicher nicht ausgesucht, doch eine Frau kann an die Stelle eines Mannes treten. Alles, was der Mann dazu tun muss, ist zu sterben.«

»Und andere Männer müssen sie leben lassen.« Maharbal ließ es klingen, als warne er sie um ihrer selbst willen.

Mago, der Jüngste der Barkidenbrüder, hatte es schon begriffen. »Sie hat den Elefanten, den mein Bruder ihr gegeben hat.«

»Und der macht sie zu … Hannibal?«, rief der graubärtige Gisgo aus. »Ein Elefant macht keinen Strategen! Schon gar nicht in diesem Krieg!«

»Wir müssen an den Rat schreiben und seine Antwort abwarten.« Qarthalo kratzte sich das Kinn, dass der Fingernagel im Bart schabte. »Aber Hannibal ist ausgezogen, um den Willen der Götter zu hören, und das da …« Er deutete mit dem Daumen hinter sich auf die Wand und durch sie hindurch auf das große Biest. »… sieht aus wie der Wille der Götter.«

»›Hohe Sufeten!‹« Maharbals sardonische Stimme erhob sich über das Gemurmel. »›Hannibals Frau ist auf einem riesigen einäugigen Elefanten aufgetaucht und nennt sich nun Hannibal. Sollen wir ihr folgen? Ist sie nun unser Stratege? Wir erbitten rasche Antwort!‹«

»Es ist immer der Rat, der den Strategen bestimmt!«, rief Gisgo aus, obwohl bereits genug Männer in Maharbals Lachen eingefallen waren.

»Ist das so?«, erwiderte Maharbal. »Hat das Heer nicht schon bei Hasdrubal dem Schönen und auch bei Hannibal dem Rat die Entscheidung diktiert? Wählen sie nicht den Strategen, den wir bestimmen?«

»Wozu müsst ihr einen Strategen bestimmen? Das habt ihr doch schon getan. Hannibal ist euer Stratege«, sagte Hannibal. »Ich habe einen riesigen alabasternen Elefanten. Das Heer ist bereit. Aber natürlich, tauscht Briefe, wenn ihr müsst.« Sie hingegen tauschte einen Blick mit Maharbal, und beide verstanden sich auf die Weise, auf die Hannibal und Maharbal sich immer verstanden hatten. »Der Winter ist längst vorbei, und noch immer sind wir im Winterlager.«

Immerhin darin herrschte Einigkeit.

IV.

»Es kommt doch ohnehin niemand!« Aulus hatte so eine Art, gleichzeitig gelangweilt und empört zu klingen. Er war nur fünf Jahre jünger als Fulvia, aber ungleich anstrengender, als sie in seinem Alter gewesen war – davon war sie überzeugt.

»Aulus, deine Klienten verlassen sich auf dich. Wir müssen ihnen zumindest die Gelegenheit geben, hier zu erscheinen. Wir sollten für ihre Sorgen und Nöte ansprechbar sein. Du bist ein Patrizier, also benimm dich wie einer!« Sie wandte sich von ihm ab, um sein unvermeidliches Augenrollen nicht sehen zu müssen.

Er saß auf dem Thronsessel im Tablinum, sie an seiner Seite, mit dem Rücken zum Garten und dem Blick ins Atrium. Vor ihr ein Tisch, um Geschäftsangelegenheiten schriftlich festzuhalten. Darauf eine Wachstafel, die Fulvia verleitet hatte, wartend geometrische Muster zu kritzeln. Die Schriftrolle aus Papyrus lag daneben, so unbeschrieben wie der Verlauf des Vormittags. An den Wänden des Atriums stapelten sich in Holzregalen zahllose Rollen als stumme Zeugen alter Vereinbarungen. Heute würden keine mehr dazukommen: Die Klienten blieben aus. Und wer konnte es ihnen verdenken? Niemand verließ sich auf die Unterstützung einer machtlosen Witwe und eines mittellosen Kindes. Sie alle waren zu Publius Cornelius Scipio dem Älteren gelaufen, um ihre Männerbünde nach Numerius’ Tod neu zu verhandeln. Immerhin war er einer der beiden amtierenden Konsuln von Rom – und Vater des Furunkels und Erbschleichers Publius des Jüngeren.

In diesem Raum hier waren Vereinbarungen getroffen worden, die die Geschicke der römischen Republik beeinflusst hatten. Das Tablinum atmete Macht. Aber diese Macht roch nach altem Patrizier. Einer siebzehnjährigen Witwe und einem zwölfjährigen Waisen hauchte der Raum keine Potenz ein.

Da verstummte das fröhliche Geschrei von Cornelia und Sextus, die Gaia bei ihrer Arbeit im Atrium neckten. Gaia war die letzte Sklavin, die Publius – das Furunkel – ihr gelassen hatte, und auch sie würde er anderswo einsetzen, sobald er Fulvia vor die Tür gesetzt hatte. Gaia war ein gutes Stück älter als sie, hatte selbst beinahe erwachsene Kinder und wusste, wie man mit ihren Launen umging. Fulvia graute es fast mehr vor der Vorstellung, sich allein um Numerius’ drei Kinder mit all ihren Wehwehchen kümmern zu müssen als davor, bald kein Dach mehr über dem Kopf zu haben.

Aber, Götter der Unterwelt, sie würde die Quälgeister nicht im Stich lassen. Sie hatten dieses Fäkaltheater von einem Erbstreit ebenso wenig verdient wie sie!

Gaia trat in den Türrahmen. Die beiden Kleinen hatten sie ganz schön herumgejagt, eine Strähne hatte sich aus dem Knoten dunkelblonden Haars gelöst, das die gallische Herkunft ihrer Eltern verriet. »Besuch, Domina!«

»Ein Klient?«, fragte Fulvia hoffnungsvoll. Sie brauchten ein Zeichen dafür, dass Aulus als Patron ernst genommen wurde.

»Der Anwalt«, entgegnete Gaia. »Soll ich ihm erst einen Becher Wein und ein paar gefüllte Eier anbieten?«

Fulvia schüttelte den Kopf. »Die waren für die Klienten gedacht, nicht für den Anwalt. Schick ihn direkt rein.«

Gaia nickte und verschwand. Fulvia drehte die Armreife. Sie war die Witwe einer bedeutenden Persönlichkeit Roms: Iustitias Recht und Vestas Segen waren auf ihrer Seite, alles, was sie brauchte, war ein wenig Beratung. Beiden Göttinnen hatte sie in aller Frühe für Gerechtigkeit in ihrem Haushalt geopfert, und eine Situation wie die ihre würde kein göttliches Herz kaltlassen.

»Soll ich gehen?«, fragte Aulus beiläufig.

»Du musst lernen, dich um diese Angelegenheiten zu kümmern. Bald bist du der Pater Familias. Bleib.«

»Wenn es dich glücklich macht, Mutter.« Wieder dieser Tonfall.

Der Anwalt trat ins Zimmer; ein klein geratener, hagerer Mann mit zwei Schriftrollen in der Armbeuge, der mit schnellen Schritten leicht nach vorn gebeugt ging, sodass Fulvia Sorge hatte, er würde ihr auf den Schreibtisch kippen. Er trug die Toga eines Patriziers, und seine bleiche, sonnenlose Haut und die Glatze ließen Fulvia hoffen, genau den richtigen Mann für ihre Sache gefunden zu haben, einen Mann mit vielen Jahren Erfahrung und hoher Sachkenntnis.

»Aulus und Fulvia von den Cornelii Scipiones. Salvete«, begrüßte er sie.

»Du musst Lucius von den Porciern sein, dein Ruf eilt dir voraus. Setz dich bitte.« Er nahm auf dem Hocker vor dem Schreibtisch Platz. »Ich muss dich allerdings korrigieren: Ich gehöre nicht den Corneliern an, sondern den Fulviern.« Einen Verfahrensfehler aufgrund eines falschen Namens wollte sie nicht riskieren.

»Ah, keine Manusehe … natürlich, deswegen bin ich ja hier«, entgegnete er.

»Mir liegt viel daran, diese Angelegenheit schnell zu klären. Im Sinne der Kinder.«

Sein Blick wanderte zwischen ihr und Aulus hin und her. Er seufzte. »Leider habe ich schlechte Nachrichten für dich, Fulvia.«

»Das Recht ist auf unserer Seite – also wird es der Praetor sicher auch sein«, schaltete sich Aulus in das Gespräch ein, als ließen sich schlechte Nachrichten damit verscheuchen.

Lucius hob die Hand. »Wenn ich erklären darf.« Vier Finger senkten sich, nur der erhobene Dozentenfinger blieb. »Es gibt ein Testament, mit sieben Siegeln gesiegelt, wie es verlangt wird. Ich habe es selbst geprüft. Es bestimmt Publius Cornelius Scipio den Jüngeren ohne jeden Zweifel zum Alleinerben.« Die Hand legte sich in seinen Schoß wie ein toter Vogel.

»Aber …«

Lucius’ Hand samt Finger stieg wieder auf. »Richtig, ›aber‹! Das würde die Hauserben umgehen. Wir könnten bonorum possessio contra tabulas klagen und damit das Testament anfechten zugunsten der Hauserben, sprich: Numerius’ Kindern. Von denen du der Älteste bist, nehme ich an?«

Aulus nickte, zögerlich, als sei er unsicher, ob das etwas Gutes war.

»Das klingt vielversprechend.« Der Stein auf Fulvias Brust verlor ein wenig von seinem erdrückenden Gewicht. »Wo liegt das Problem?«

Erneut erlitt der Hand-Vogel den Tod. »Einerseits fühle ich mich als Rechtsvertreter einer trauernden Witwe unwohl. Eine Klage zu dieser Zeit … das gehört sich einfach nicht.«

Auf dieses Spiel ließ sie sich nicht ein. Sie blickte Lucius herausfordernd an, strich am Hals über den Saum ihrer Palla, dass ihr Armschmuck golden aufblitzte. Das reich bestickte Tuch lag so locker auf ihrem Haar, dass auch die Ohrringe nicht zu übersehen waren, wie sie im Spiegel überprüft hatte. »Meine Zeit der Trauer ist beendet.«

»Das sehe ich«, entgegnete er sauertöpfisch.

»Nenn mir den eigentlichen Grund«, sagte Fulvia, froh, dass Aulus sie gerade nicht mit seiner Unreife in Verlegenheit brachte.

»Publius hat dem Gericht einen Zusatz zum Testament vorgelegt. Darin werden Aulus, Cornelia und Sextus ausdrücklich enterbt. Ergo … sind sie damit keine Hauserben mehr.«

»Was?«, riefen Fulvia und Aulus gleichzeitig. Fulvia nahm die Hand ihres Ziehsohns und drückte sie kurz. Er ließ es geschehen. »Warum sollte Numerius in aller Götter Namen so etwas verfügt haben?«, herrschte Fulvia den Anwalt an.

»Eine solche Entscheidung benötigt keine Begründung, nur die ausdrückliche Nennung der Namen der männlichen Nachkommen. Es steht vielleicht damit in Verbindung, dass er die drei nach dem Tod seiner ersten Frau weggegeben hat. Allerdings …«

»Das ist doch Hahnenkacke! Numerius hat seine Kinder geliebt. Er hat sie sofort nach unserer Hochzeit wieder zu uns ins Haus geholt!«

»Allerdings«, wiederholte der Anwalt gemächlich, »stünde den Kindern der Pflichtteil zu.«

Fulvia ließ die Schultern hängen. »Immerhin etwas … Wie viel wäre …«

»Wenn da nicht die zweite schlechte Nachricht wäre«, fuhr Lucius ungerührt fort.

»Götter der Unterwelt!« Ein Seitenblick in Aulus’ leichenblasses Gesicht machte ihr die eigene Speiübelkeit bewusst. Aber sie brauchte ihre volle Aufmerksamkeit, später war genug Zeit, um Gift und Galle dieses Gelages aus schlechten Nachrichten auszuspeien.

»Publius – der Jüngere – hat dem Praetor mitgeteilt, dass er den Trauerzug – wie kostspielig die sind, ist ja allgemein bekannt – aus seinen Mitteln bestritten hat.« Der Blick des Anwalts wanderte von Fulvia zu Aulus. »Diesen Geldbetrag habe er Aulus, der den Bestatter beauftragt hat, vorgestreckt. Aulus’ Pflichtteil würde die Rückzahlung gerade so abdecken.«

Fulvia brachte es nicht mehr fertig, ihre Fassade aufrechtzuerhalten. Mit den Tränen ringend, barg sie das Gesicht in den Händen. »Ja, er hat den Bestatter bezahlt!«, presste sie hervor. »Aber … das ist doch an den Haaren herbeigezogen! Das muss der Praetor doch sehen! Das Testament stammt aus der Zeit vor Numerius’ erster Ehe. Das mag gültig sein, wenn auch veraltet … aber dieser Zusatz …«

»… ist vermutlich gefälscht. Ich stimme zu. Aber ich muss dich und Aulus ausdrücklich davor warnen, dagegen vorzugehen. Publius kann alle möglichen Gerüchte in Umlauf bringen, um seine Kabale zu unterfüttern. Ehebruch der Mutter der Kinder, ein schlechtes Omen über Numerius’ erster Ehe … derlei Dinge.«

Fulvia hob den Kopf aus den Händen. Publius hielt sich für einen Strategen, verglich bei jedem Bankett die Politik Roms mit einem Schlachtfeld, in dem Zusammenhalt, Fronten und scharfe Waffen – Klingen dort, Zungen hier – ewig umeinanderkreisten. Gerüchte waren nur ein weiteres Schwert in einem solchen Kampf. Aber warum gegen sie?

»Dennoch steht der Testamentszusatz und damit Publius’ Erbanspruch auf wackligen Füßen und ich halte die Aussicht einer Klage gegen das Testament trotz allem nicht für gering … allerdings …«

»Bitte nicht noch ein ›Allerdings‹!« Flehend heftete Fulvia den Blick auf seinen erhobenen Finger.

»Allerdings werden wir alle Register ziehen müssen. Freunde der Familie, Freigelassene und Klienten müssen Numerius’ gutes Verhältnis zu den Kindern bezeugen. Ich werde mich beraten und eine lückenlose« – der Finger vollführte ein Flugmanöver – »Argumentationskette vorbereiten. Allerdings …« Fulvia musste sich zusammenreißen, nicht gegen das Allerdings anzuschreien. So entwich ihr ein Zischen. »… sind meine Dienste nicht ganz billig.« Eine Spur Mitleid stand ihm in den Augen. »Vielleicht kann deine Familie mit der Finanzierung helfen. Die Fulvier sind nicht unvermögend, wie man hört.«

Fulvia schüttelte den Kopf. Ihr Vater hatte die Kontakte, die ihre Ehe mit sich gebracht hatte, für dubiose Geschäfte genutzt und Rom schon vor Monaten verlassen; angeblich, um die Beziehung zu einem Handelspartner zu pflegen, offensichtlich war er jedoch untergetaucht. Der Ruf ihrer Familie konnte ihr gerade nur zusätzlich schaden. »Nein, werden sie nicht. Der ältere Bruder meines Vaters behauptet, ich wäre eine Manusehe eingegangen und stünde nicht mehr unter ihrer Obhut.«

Als wäre die Hilfe ihrer Familie überhaupt notwendig, wenn sie tatsächlich eine Manusehe geschlossen hätte und Hauserbin wäre! Eine makabere Gottheit schien dieses Theater unterhaltsam zu finden.

In Lucius erwachte jedoch der Berufseifer. »Das klingt anfechtbar. Wir könnten eine Klage gegen …«

»Ich verklage auf keinen Fall meine Familie!« Obwohl ihre Familie es verdient hatte: Der Vater war fort, und der Onkel hatte ihr und den Kindern die Tür vor der Nase zugeschlagen, als sie darum gebeten hatte, bei ihnen nach Ende der Monatsfrist unterzukommen! Solche Grausamkeit hatte sie nicht einmal ihm zugetraut. Unheilvolle dreizehn Tage hatte sie noch, dann standen sie auf der Straße.

Hätte sie damals doch eine verfluchte Manusehe geschlossen! Ihr Unglück hatte sie dem Ehegeschacher ihrer Familie zu verdanken. Aber auch sie hatte natürlich den Wunsch gehabt, sich nicht völlig der Güte und Strenge eines fremden Mannes auszuliefern. Sie hatte sich verstanden gefühlt in der nebulösen Angst einer jungen Braut vor all dem, was sie unter dem dunklen Mantel der Ehe vom Mädchen zur Frau machen würde, und hatte weiter zu ihrem Vater gehören wollen. Doch der Schicksalsfaden war gesponnen, es war vergeblich, es zu bereuen. Sie musste auf das Veränderliche im Heute Einfluss nehmen.

Sie sammelte ihre Gedanken, versuchte, zuversichtlicher zu klingen als noch einige Augenblicke zuvor – auch um Aulus’ willen. »Bekräftige die Klage beim Praetor. Ich treibe das Geld auf.«

V.

Die Sphinx landete mit der Geschmeidigkeit einer Katze auf einem der schroffen Hügel an der Küste. Die Flanke des Hügels war für den Holzhunger des Winterlagers gerodet worden, und das verschaffte ihrer Reiterin Aussicht über die Ansammlung von Zelten, Hütten, Koppeln, Schuppen. Und über die Hafenstadt, von der Tamenzut nicht sagen konnte, ob sie in einem Anflug von Humor Qart-Hadašt, Neue Stadt, genannt worden war, ganz wie die Mutterstadt an der numidischen Küste, deren Name nicht mit ihr gealtert war. Es wäre nett gewesen, die Neuen Städte wenigstens zu nummerieren, so wie die Römer ihre Töchter.

In Qart-Hadašt jedenfalls, diesem Qart-Hadašt, hatte Hannibals Rückkehr Staub aufgewirbelt. Die große Bestie, die Tamenzut für Hannibal bezwungen hatte, stand mitten im Militärlager – die Pferde mieden sie und nahmen auf ihren Koppeln so viel Abstand ein, wie die Zäune erlaubten. Die Elefanten waren neugierig, mehrere Treiber pflockten erneut einen Bullen an, der sich losgerissen hatte. Er hatte aus Nervosität überall Haufen hinterlassen, eine Angewohnheit, die das große Biest nicht hatte, denn als ewiges Geschöpf musste es weder essen noch trinken, noch schlafen, noch kacken.

Es wich nie weit von Hannibals Seite, eine unübersehbare Warnung, den Willen der Götter nicht zu missachten.

Auch die Sphinx war ein solches Geschöpf. Tamenzut nahm dem Löwinnenleib das silberbeschlagene Zaumzeug ab, fuhr mit den Fingern durch die weiche Mähne und löste darin Knoten, strich mit den Handflächen über das goldflaumbewachsene Frauengesicht, das ob der Berührung die sinnlichen bernsteinfarbenen Katzenaugen schloss.

»Ruh dich aus«, sagte Tamenzut und erhielt ein zufriedenes Schnauben als Antwort, bevor die Sphinx sich in einer Kuhle auf der Hügelkuppe zusammenrollte.

Tamenzut aß getrocknete Datteln zu kaltem Hirsebrei – die letzten Löffel hatte sie gerade verschlungen, als eine gedrungene Silhouette die Rodung erklomm. Adherbal kam außer Atem bei ihr an.

»Du hast deine Ausdauer schleifen lassen«, bemerkte sie.

»Ich freue mich auch, dich zu sehen«, entgegnete ihr Schüler mit einem schiefen Lächeln, und sie stand mit einem Knacken im Rücken auf und schloss ihn in die Arme. »Wenigstens machen meine Knochen nicht solche Geräusche. Holt dich etwa das Alter ein?«

»Spekulierst du auf meine Nachfolge?«

Er lachte. »Als Bestienjäger des karthagischen Heers bin ich doch nicht auf deine Nachfolge angewiesen, alte Frau!«

»Ich sehe da unten nur eine Bestie, und das ist meine.«

»Du hast sie wirklich gefunden.«

»O ja. Ich wusste, sie ist nicht mehr in der Wüste. Die Biester eines Volkes wandern, wenn das Herz eines Volkes wandert.«

»Aber was soll dieses Herz bei den Römern, Tamenzut? Haben sie nicht schon genug Biester entwurzelt? Musst du ihnen jetzt auch noch eins schicken?«

Tamenzuts Blick irrte an ihm vorbei zum Meer – als könnte sie Rom jenseits davon sehen. »Sie sollten sich nicht auf ihren Eroberungen ausruhen. Sonst macht sie ihnen jemand streitig.«

»Du?« Adherbal versuchte vergeblich, sie zu ergründen.

»Ich?« Sie grinste unschuldig. »Reite ich etwa dieses Monstrum in einen Krieg? Ich bin eine Söldnerseele. Ich bin dafür bezahlt worden. Was die Ibererin mit dem karthagischen Biest anfängt, ist nicht meine Sache.«

»Und warum bist du dann hier?« Adherbal setzte sich zur geflügelten Raubkatze und tätschelte ihr die Flanke. »Altes Mädchen, lange nicht gesehen.«

Tamenzut grinste. »Ich stehe der Ibererin für weitere Vereinbarungen zur Verfügung.«

Entgeistert sah er sie an. »Ich bin der Bestienjäger für Hannibals Armee!«

»Das will ich dir nicht streitig machen. Fang der Armee deine Harpyien und zäume deine geflügelten Stiere. Ich jedoch fange ihr, was sie braucht.«

»Hannibal?«

Tamenzut zog die Sandalen aus und streckte die Füße ins frühlingskühle Gras. »Sie ist eine Frau. Du hast keine Ahnung, was eine Frau braucht.«

»Sie könnte es mir einfach sagen.«

Tamenzut lachte, sah, dass ihn das Lachen verletzte, und lachte noch ein wenig länger.

»Was braucht denn eine Frau? Hm?«, entgegnete er. »Was braucht eine Feldherrin oder eine Heerführerin, was ein Feldherr oder ein Heerführer nicht braucht?«

»Du hast keine Ahnung. Dabei warst du so lange mit mir unterwegs.« Sie seufzte und griff an ihren Gürtel.

»O nein! O nein, nein, nein!« Er sprang entrüstet auf und gestikulierte, alles an ihm wollte die dumme Frage zurücknehmen, doch sie war ausgesprochen. »Lass ihn einfach stecken, lass ihn ein einziges Mal einfach stecken!«

»Wie ein Mann ihn einfach stecken lassen würde?« Tamenzut kannte keine Gnade. Sie nahm die Lederscheide vom Gürtel und zog ihren Phallus heraus.

Adherbals Gegenwehr brach in lautes Gelächter, wie eine Welle, die auf Kiesel am Strand trifft und kichernd ausläuft. Tamenzut reckte ihren Phallus in die Höhe. Er hatte eine gute Größe, lang genug, um die meisten Männer ernsthafte Gedanken daran verschwenden zu lassen, ob ihrer denn nun größer oder kleiner war, aber nicht obszön groß, und vor allem: ohne Flügel, anders als der, den die Römer verehrten und an jeden Hauseingang und um jeden feisten Hals hängten.

»Adherbal, was einer Frau fehlt, die als Mann unter Männern gelten will, ist ein Penis.« Sie hatte wahrhaft den Langmut einer Lehrerin, nur ihre Mundwinkel quittierten sein Gelächter.

»Fängst du ihr einen? Oder schnitzt du ihn, so wie den da?« Adherbal streckte provozierend das Kinn vor.

»Ein Penis kann viele Gestalten annehmen. Eigentlich ist ein Penis nicht einmal ein Penis. Er kann einer sein, oder er kann etwas anderes sein. Hauptsache, er beweist, dass du Eier hast.«

»Bitte …«, keuchte Adherbal.

»Die Bestien, die ich ihr fange, werden beweisen, dass sie Eier hat. Du kannst solche Bestien nicht fangen.«

»Weil ich ein Mann bin? Und schon Eier habe?«

»Ach, Adherbal.« Sie lachte nun auch. »Weil du für selbstverständlich hältst, was dir die Welt gegeben hat. Hannibal und ich haben gemeinsam, dass das Einzige, was wir gratis bekommen, Zweifel sind.«

»Ich habe deine Sicht auf die Welt vermisst.« Adherbal grinste. »Aber verrat mir: Wie hast du diesen Elefanten gefangen?«

»Hast du Wein dabei?«, fragte sie, denn bei Tanits süßen Lippen, immer in der Nähe von Siedlungen und Menschen fiel ihr auf, dass Wein existierte und sie ihn vermisste.

Adherbal hatte wenig mehr als Essigwasser bei sich. Sie schnupperte missmutig und nahm einen Schluck. Dann sah sie ins windgepeitschte Grau des Himmels auf und suchte nach dem Anfangspunkt ihres Geschichtsfadens.

»Falls du wissen willst, wie er starb: Das weiß ich nicht«, begann sie schließlich mitten im Gewirr des Knäuels. »Es war ein Auftrag der Priesterin in Gades, Dido. Für sie bin ich schon einmal auf die Suche nach dem großen karthagischen Biest gegangen, im Umland von Qart-Hadašt.«

»Welchem Qart-Hadašt?«, unterbrach Adherbal sie bereits.

»Dem alten. Es gab keine Spur mehr von der Elefantenkuh, und Dido glaubte sie bereits in Iberien.«

»Große Biester können schwimmen, nehme ich an.«

»Die meisten. Tatsächlich fand ich ihre Spuren in der Nähe der Säulen des Herakles wieder, wo das Innere ins Äußere Meer fließt, und im iberischen Inland hörte ich, eine Elefantenkuh verbreite Angst und Schrecken unter den Iberern.«

»Wie die Karthager seit dem letzten Krieg. Das passt zu ihrem Biest.«

Sie hoffte, dass ihr Blick genug Dankbarkeit dafür ausdrückte, dass er das Offensichtliche aussprach.

Er lachte und winkte entschuldigend ab. »Erzähl weiter!«

»Feldherren und Handelsfürsten kommen nach Gades – zunächst, um den Segen Melqarts zu erbitten und die eine oder andere Ziege zu opfern, und dann für Geschäfte.«

»Ein Markt für unsereins.«

»Richtig. Händler kommen an den Küsten der Äußeren See von Süden, von jenseits der großen Wüste, und von Norden, von den Gestaden der Kelten. Sie sind gute Abnehmer für Bestien vom Inneren Meer, verkaufen sie weiter oder schützen damit ihre Handelszüge. Ich halte es wie sie, in umgekehrter Reihenfolge: Ich komme fürs Geschäft und bleibe für die Prophezeiungen.«

»Ist Dido gut? Oder hat sie nur einen guten Namen?«

»Sie sagt, sie stammt von der Dido ab, die Qart-Hadašt auf den Streifen einer Kuhhaut gründete. Sie sieht es so in der Vergangenheit, wie sie anderes in der Zukunft sieht.«

»Oder sie erfindet beides.«

Tamenzut lachte und nahm noch einen Schluck. »Du hast ihr noch nicht in die Augen gesehen, mein Schüler. Sie ist eine alte Frau mit knisternder dunkler Haut und dem Haar in dünnen Knoten, die aussehen, als könnten sie von ihrem Vogelköpfchen abbrechen. Ihre Augen wissen mehr, als in ein Menschenleben passt. Als junge Priesterin hat sie die Opfer in Qart-Hadašt begleitet, wann immer sie nötig waren, hat viele schreiende Kinder getröstet und in die Unterwelt geführt, wenn die Stadt ihren Tod brauchte. Sie sieht, mit welchem Blick die Götter auf die Stadt blicken. In Gades lauscht sie in einer unterirdischen Kammer im Heiligtum den Wellen, die gegen die Fundamente rauschen. Ich muss nie danach verlangen, sie zu sehen, weil sie stets schon weiß, dass ich da bin.« Beim Erzählen hatte sie begonnen, mit dem Phallus zu spielen. Es hatte etwas Beruhigendes, das fanden viele, die einen ihr Eigen nannten. Mit einem Ruck steckte sie ihn in die Lederscheide. »Sie hat manchmal Aufträge für mich. Oder sie befragt mich zu den großen Bestien; wo sie sind, ob sie noch frei sind.«

»Kann sie das nicht selbst sehen?«

»Die Geschicke der Menschen kann sie sehen, aber die der Bestien ebenso wenig wie die der Fischschwärme im Meer. Es besorgt sie, wie viele den römischen Bestienjägern in die Fallen gehen, wie viele nach Rom gebracht und Tanit-weiß-wohin gesperrt werden. Aber mir gab sie diesmal einen ähnlichen Auftrag: das große karthagische Biest zu fangen – bevor die Römer ihre Häscher danach aussenden. Ich dachte, sie wolle den Elefanten in Sicherheit bringen, denn sie teilt meinen Verdacht: Die Römer fangen Biester, um ihre Gegner zu schwächen. Seit sie die italischen Monstren gefangen haben, haben sie einen italischen Stamm nach dem anderen unterworfen.«

»Sie haben makedonische Monstren gefangen. Sizilische. Angeblich haben sie den kretischen Minotaurus!«

Sie lachte, doch es überlief sie kalt. »So weit können sie unmöglich wollen …«

»Unmöglich ist ein Wort, das sie nicht kennen.«

»Wirklich nicht?«

»Nur non potest«, erläuterte er. »Nicht möglich.«

»Gut, dann haben sie wenigstens etwas zu sagen, wenn sie das alabasterne Biest zum ersten Mal sehen«, knurrte Tamenzut. »Dido jedenfalls, sie sagte zu mir: Bring die weiße Elefantin her, und ich werde ihr einen Reiter geben.«

»Und du bist allein los?«

»Nur ich, die Sphinx und zwei dreiköpfige Hunde, die ich eigentlich in Gades hatte verkaufen wollen. Es war nicht schwierig, die Bestie zu finden.«

»Nicht für dich.«

»Nicht für mich. Aber sie bot mir einen gewaltigen Kampf. Hast du sie von Nahem gesehen? Ihre Beine zermalmen, ihre Stoßzähne zerschlitzen – auch Hunde, leider; der Händler, der Interesse daran hatte, war sehr geknickt. Wusstest du, dass sie schon sterben, wenn nur einer ihrer Köpfe zerschmettert ist?«

»Ja.« Adherbal seufzte. »Ein echtes Problem mit den Viechern.«

»Doch ich saß auf dem Rücken der Sphinx«, nahm Tamenzut ihren Faden wieder auf, »und wir stürzten uns mit der Sonne hinter den Flügeln auf den Schädel der Bestie. Mein Speer fand sein Ziel über dem Auge der Gigantin, und die stählerne Spitze grub sich tief.«

»Und dann war sie dein.«

»Nicht doch, so schnell ging es nicht. Ihr letzter Kampf war ein Getöse, wie sie sich auf die Hinterbeine stellte, wie sie der Sphinx den Flügel brach, mich zu Boden schleuderte. Wie sie dazu ansetzte, mich zu zertrampeln – bevor mein Befehl in ihr wirkte.«

»Sie hatte den Fuß schon erhoben, nehme ich an.«

»O ja. Er schwankte über mir und machte den Tag zur Nacht. Und dann setzte die Alabasterne ihn einfach wieder ab und wurde müde wie ein Löwe und zahm wie ein Lamm.«

»Bist du auf ihr zurückgeritten? Bis nach Gades?«

»Nein, nicht bis nach Gades. Aber ich ritt auf ihr. Ich und auch die Sphinx, bis ihr Flügel geheilt war. Wir schleppten unsere geschundenen Gliedmaßen bis in die Vorberge, und dort verbarg ich sie und mich. Und dann, wie Dido es mir vorausgesagt hatte, kam Hannibal.«

»Er?«

»Nein. Sie.«

»Ich verstehe. Und … du hast ihr den Elefanten übergeben?«

»Ja. So war es Didos Auftrag.«

»Das ist rätselhaft. Und du weißt wirklich nicht, wie Hannibal starb?«

Tamenzut schüttelte den Kopf, ihr Blick schweifte in die Ferne. Eigentlich müsste sie nun Adherbal das Versprechen abnötigen, darüber zu schweigen, dass sie und nicht Hannibal das Biest bezwungen hatte. Aber sie kannte ihn, er kannte sie. Lehrerin und Schüler hatten eine andere Loyalität zueinander als Bestienjäger und karthagisches Heer.

»Ich weiß nur: Dido sah Hannibal scheitern.« Der Klarheit halber setzte sie nach: »Ihn. Es gab keinen Rat, den sie ihm geben konnte. Sein menschliches Schicksal und alle karthagischen Zukünfte führten ins Nichts.«

»Und dieser Elefant kann es ändern?«

»Sie kann das Schicksal von Bestien nicht sehen, Adherbal. Hörst du mir wieder nicht zu?«

»Ich höre dir zu!«, eiferte der gekränkte Schüler. »Aber kann sie nicht das Schicksal der Frau auf der Bestie sehen?«

»Nicht klar. Zu sehr sind die beiden jetzt verknüpft. Aber sie hofft. Sie hofft, dass es ausreicht.«

»Um Rom zu bezwingen?«

»Um nicht unterzugehen. Das wäre doch schon was.«

Adherbal lachte spöttisch. »Ich glaube, du hast den Penis zu lange stecken lassen. Nicht unterzugehen, das wäre schon was? Dann kennst du die Offiziere da unten schlecht. Rom soll brennen, und sie selbst wollen unsterbliche Sterne am Himmel sein.«

»Wer weiß. Ich bin nur eine einfache Bestienjägerin.« Sie sah ihn auffordernd an. Das alte Spiel, seit er fünfzehn war und sie eine narbenübersäte Dreißigjährige.

Er spielte mit. »Nein, du bist die beste Bestienjägerin.«

»Das mag sein«, sagte sie bescheiden. »Das mag sein.«

VI.

»Sie zaudert, weil sie eine Frau ist«, urteilte Mago, Bruder des toten Hannibal und Schwager der lebendigen. »Kriege und Frauen, das gehört einfach nicht zusammen.«

Maharbal lachte – nicht sein ansteckendes Lachen, sondern ein kurzes, bitteres »Pah«. Sie alle erinnerten sich an die getöteten, vergewaltigten Leiber der Sagunterinnen. Frauen gehörten zum Krieg wie das Schlachtfeld selbst. »Kannst du nicht auf sie einwirken, Grieche? Du warst der Kriegsgelehrte der letzten drei Feldherrn, auf dich hört sie!«

Sosylos war es nicht lieb, auf konspirativen Treffen so direkt angesprochen zu werden. Dass er als Chronist daran teilnahm, war eine Sache, aber daran teilzuhaben, das war unangemessen. Er ließ den Blick zwischen Mago und Maharbal hin- und herschweifen. Der eine wollte den Krieg, um aufzusteigen – am liebsten in den Rang seines toten Bruders –, der andere wollte den Krieg, um reich zu werden. Als Anführer der berittenen Numider war Maharbal bereits so weit aufgestiegen, wie es ihm in diesem Leben möglich war, aber reicher werden konnte man immer. So oder so waren Kriege im Großen wie im Kleinen Mittel zu Zwecken – und die Männer fieberten dem Mittel entgegen, weil sie um den Zweck bangten.

Krieg war wie das Allerheiligste eines Tempels. Man ging hinein und trat verwandelt wieder heraus. Waren nicht die Spartaner das beste Beispiel dafür, wie der Krieg Männer verwandelte? Die einen in versehrte, zitternde Veteranen, die anderen in Helden, Könige, wohlhabende Stammväter oder, wie in Rom, Konsuln. Und nicht wenige in beides, doch das war der Preis, denn man zahlte für ein Ritual der Verwandlung. Zauber hatten ihren Preis.

Hannibal wusste mehr darüber, als sie durchblicken ließ. Ob durch die Jahre der Beobachtung ihres Ehemanns, durch die Belagerung von Sagunt, an der sie teilgehabt hatte, oder durch eine angeborene Neigung, konnte Sosylos nicht sagen, aber sie wusste, dass die Mächtigen in diesem Winterlager es nicht abwarten konnten, die weniger Mächtigen in diesen Tempel zu führen, der sie alle verändern würde.

»Sie zaudert nicht«, sagte Sosylos schließlich, ein Urteil, das ihm schreibend so leicht- und sprechend so schwerfiel. »Sie hat den Bestienjäger entsandt, um die Biester der iberischen Stämme um den Iber und am Fuß der Pyrenäen zu fangen. Diese Taktik wird uns den Weg nach Norden ebnen.«

»Wir sind nicht mal losmarschiert. Die Soldaten gären im Winterlager und werden faul!«, beklagte Qarthalo.

»Vor wenigen Tagen kamen noch ganze Verbände von iberischen Söldnern aus dem Heimaturlaub zurück, ganz zu schweigen von der Schiffsladung balearischer Schleuderer«, wandte Sosylos ein. »Willst du ohne sie losziehen?«

Eine Gruppe Mauersegler zischte wie ein sommerliches Flirren über die flachen Dächer von Hasdrubals Stadthaus und den dicht an dicht stehenden Nachbarhäusern hinweg und ermahnte alle, dass das Frühjahr zur Neige ging.

»Aber uns geht wertvolle Zeit verloren! Die Spione sagen, die Römer nehmen unseren Sieg über Sagunt ernst genug, um ihre Legionen einzuschiffen«, sagte Mago, und auch das erntete ein »Pah« von Maharbal.

»Im Vertrag des ersten Kriegs steht, dass Qart-Hadašt die Gebiete bis zum Iber zustehen. Und umgekehrt, dass südlich vom Iber nichts Rom zusteht«, dozierte er. »Und doch sind Römer zum Rat nach Qart-Hadašt gereist, haben gesagt, sie schütteln Krieg aus ihrer Toga. Das ist lächerlich, haben sie sich im Fluss vertan? Sollen wir ihnen einen Ortskundigen schicken?«

»Meinem Bruder war klar, dass er ihnen mit dem Sieg über Sagunt den Krieg erklärt. Alle wollen diesen Krieg, Qart-Hadašt so sehr wie Rom. Wir müssen diesen Krieg aber so schnell wie möglich von unserem eigenen Land fortbringen, das war Hannibals Plan! Und das scheint sie nicht zu verstehen«, stieß Hasdrubal, Hannibals und Magos mittlerer Bruder, bitter hervor – ihm kam die Aufgabe zu, Iberien zu sichern, gegen Rom, das schon im letzten Krieg in und um Sizilien bewiesen hatte, dass es sich nicht davon schwächen ließ, weitab der Heimat und sogar in einem fremden Element zu kämpfen: dem Meer. »Aber einen Vorteil hat das Warten: Wenn doch noch ein Bote aus der Heimat eintrifft, der sie ihres Amtes enthebt … Der Posten des Feldherrn ist nicht durch Familienbande vererbbar.«

Maharbal lachte, dass Sosylos mitgrinsen musste. »Er ist also nicht vererbbar, jener Titel, den ein Barkide nach dem anderen erhält und auf den auch ihr beide spekuliert?«

»Sie wählen den am besten Geeigneten aus – aus den großen Familien, natürlich«, entgegnete Mago. »Du kannst nicht leugnen, dass mein Bruder das war. In Sagunt hat er es bewiesen, und er könnte es weiterhin beweisen, wenn er diese baalverfluchte Reise nicht unternommen hätte!«

Hasdrubal lehnte sich vor, und sein Blick war so intensiv, dass selbst die Stadt kurz zu schweigen schien. »Was, wenn sie uns nicht die Wahrheit sagt? Wir alle wissen, dass sie Sagunterin ist. Was, wenn das ihre Rache ist? Wenn sie unseren Auszug verzögert, damit wir leichte Beute für die Römer sind?«

Sosylos sagte nicht, dass ein vielzehntausendköpfiges Heer, das von Tag zu Tag anwuchs und die Biester von Stämmen und Völkern unter sich versammelte, nicht gerade als leichte Beute zu bezeichnen war. Der Vorwurf war ein anderer, und er war nun ausgesprochen.

Hasdrubal nickte in die Runde. »Ihr schweigt, weil es auch euch umtreibt. Ein schöner Gedanke, dass Hannibal durch sie bei uns ist. Dass sie er sein kann, damit sich nichts ändern muss. Dass sie ein Heer führen kann mit jenem großen Biest zwischen den Schenkeln, das nur auf sie hört. Es wird uns etwas kosten, sie loszuwerden. Die großen Biester können nicht sterben, oder wenn sie es doch können, so wird Qart-Hadašt nicht unbeschadet bleiben.«

»Aber wir sollten nicht aus einer Vermutung heraus handeln. Was, wenn Hannibal wirklich sein Leben für einen Sieg gegeben hat und sie sein Werkzeug ist, über den Tod hinaus?«, sagte Qarthalo, der zwar kein großer Taktiker war, aber dessen behutsame Abwägungen oft einen neuen Blickwinkel eröffneten. »Was, wenn wir nur vermuten, dass sie uns verrät, weil sie uns stört, weil wir sie loswerden wollen? Weil sie … nicht passt?«

Hasdrubal wies mit dem Finger auf ihn. »Wir sollten klarsehen, bevor wir handeln. Weshalb ich einen Seher herbeigerufen habe.«