5,99 €

Mehr erfahren.

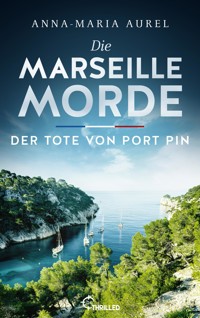

- Herausgeber: between pages by Piper

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Ein Frauenmörder versetzt die idyllische Camargue in Angst und Schrecken. Jeder kennt ihn, aber keiner kann ihn erkennen. Für alle Krimiliebhaber:innen und Leser:innnen von Frankreichkrimis à la Martin Walker, Jean-Luc Bannalec und Sophie Bonnet »Die Stadt erwachte, das Licht eines hellen Sommertages lag über den Türmen von Arles. Die Tränen flossen über Felicitas' Wangen. Neben ihr der Platz war leer. Nur Klaras Handtasche stand da. Klara existierte nicht mehr.« Zwei junge Frauen wurden vergewaltigt und erwürgt, ihre Leichen in abgelegene Tümpel mitten im Naturschutzgebiet geworfen. Die Gendarmen verdächtigen eine Gitano-Bande, die Einbrüche und zuweilen auch Raubüberfälle verübt, doch sie finden keine konkreten Beweise für die Schuld dieser Männer. Der junge Capitaine Mathieu Dubois der Kriminalpolizei Marseille kommt im Hochsommer in die Camargue, um bezüglich dieser beiden Morde zu ermitteln. Als eine junge deutsche Touristin verschwindet und ihre Leiche einige Tage später in der Rhône entdeckt wird, herrscht allgemeines Entsetzen. Dubois hegt sehr bald den Verdacht, dass der Täter alle seine Opfer persönlich kannte ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de

Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Dunkle Schatten über der Camargue« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

© Piper Verlag GmbH, München 2024

Redaktion: Franz Leipold

Vermittelt von erzähl:perspektive. Literaturagentur Michaela Gröner & Klaus Gröner GbR

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: Giessel Design

Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Prolog

Ferienstimmung

Der Einbruch

Das Stierspiel

Ankunft in der Camargue

Die Liebe

Im Kommissariat

Kontrolle

Der Gendarmerie-Kommandant

Urlaubsidylle

Ausritt

Ermittlung in der Camargue

Die Wahrsagerin

Saintes-Maries-de-la-Mer

Ernüchterung

Befragungen

Der Tag ohne die Familie

Neue Erkenntnisse

Der Gitano

Die Party

Aigues-Mortes

Das Versteckspiel

Abgängig

Alarm

Das Autokennzeichen

Der Tag danach

Die Familie Borst

Die Bande

Die Suche

Der Artikel

Im Restaurant La Cigale

Der Detektiv

Die Leiche im Kanal

Das Milieu der Gitanos

Ein schwieriger Tag

Die Journalistin

Die Verhaftung

Die Große Rhône

Der Tod

Pressearbeit

Seltsame Begegnung

Böse Überraschung

Morgendliches Chaos

Arles

Ein neuer Auftrag

Am Meer

Eine neue Spur

Das Interview

Der Täter

Das Opfer

Ende der Untersuchungshaft

Wiedersehen

Abendessen am Boulevard

Abschied

Ende der Ermittlung

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Prolog

An diesem Morgen Ende Juni zählte André Bonnets Gruppe zehn Reiter. Es handelte sich durchweg um Personen, die ihr Pferd gut im Griff hatten, und André genoss den Ausritt.

Es war noch nicht sehr heiß. Das Licht wirkte an diesem Tag besonders hell, die Tümpel glitzerten in der Sonne und bildeten einen markanten Kontrast zum satten Grün der zwischen den Wasserflächen wachsenden Pflanzen. Da es bis Mitte Mai immer wieder kräftig geregnet hatte, litt die Gegend von Cacharel noch nicht unter Trockenheit, und sie konnten mit den Pferden durch das seichte Wasser waten. Sie sahen viele Vögel – Seidenreiher und Graureiher, die häufigsten, aber auch den eleganten weißen Silberreiher, den rothalsigen Purpurreiher und das eine oder andere Flamingo-Pärchen. Die Gruppe bewegte sich durch das Sumpfland, nicht weit von Saintes-Maries-de-la-Mer, Richtung Nordosten, wo sich der größte Strandsee der Camargue befand, der Étang de Vaccarès. André hoffte, auf dem Weg dorthin auf Flamingos zu treffen. Teilweise befanden sich in den Tümpeln zwischen dem Vaccarès und Cacharel so viele Vögel, dass der ganze Horizont weiß-rosa getupft erschien. Gern hätte André seiner Gruppe so ein Bild gegönnt. Hin und wieder hielt er an, um den Leuten einige Erklärungen zu geben. Er sprach über die salzliebenden Pflanzen, die im Süden der Camargue wuchsen, über das Brackwasser, durch das die Pferde wateten – Süßwasser aus der Rhône gemischt mit Salzwasser, das vom Meer hereinsickerte –, und über die winzigen Krebse und Weichtiere, die in diesem Wasser lebten und eine bedeutende Nahrungsquelle für viele Vögel darstellten. Er erwähnte auch, dass die Camargue Europas wichtigstes Brutgebiet für Flamingos war und dass man in der Gegend ungefähr vierhundert verschiedene Vogelarten finden konnte.

Bald schon beschleunigte er sein Tempo ein wenig. Die anderen Pferde zogen nach, die Gäste schienen es zu genießen. André hörte freudige Kommentare: »Endlich geht es schneller!«

Er atmete auf, als er einige hundert Meter vor sich lauter helle Punkte sah, die sich vom Blau des Wassers abhoben. Sie waren da, die Flamingos!

Doch plötzlich scheute Andrés Pferd, es bäumte sich auf. Im letzten Augenblick konnte er sich noch festhalten und auch seinen Hengst beschwichtigen: »Ist ja schon gut, Cigalou …«

Er streichelte dem Pferd die Mähne, das Tier beruhigte sich und stand still. André war froh, dass ihm die Schmach erspart geblieben war, vor den Augen seiner Gäste abgeworfen zu werden. Zweifelsohne hätten es alle sehr erheiternd gefunden, wenn er komplett durchnässt und schlammbedeckt wieder aufgestiegen wäre, aber als Reitbegleiter sollte einem das besser nicht passieren. Nun sah er, weshalb sich das Pferd erschrocken hatte: Einige Meter vor ihm, im Tümpel, lag etwas Helles, Längliches im seichten Wasser. Instinktiv sprang André ab, nahm Cigalou am Zügel, zog ihn nach hinten und wandte sich den anderen Pferden zu, die schön in einer Reihe hinter ihm standen. Er packte das Tier, das sich am nächsten befand, mit der anderen Hand am Zügel und zerrte es mit sich. Die Teilnehmer schienen erstaunt; sie begriffen nicht, was los war. Alle Tiere wandten sich um, und ein junger Mann rief: »Aber warum wenden wir? Dort vorne sind ganz viele Flamingos!«

Andrés Herz hämmerte bis zum Hals. Er verspürte ein sehr unangenehmes Gefühl.

»Wir gehen nur einige Meter nach hinten«, brachte er mühsam eine Erklärung zustande, wobei er das Zittern in seiner Stimme unterdrückte. »Mein Pferd hat gescheut, weil da vorne etwas im Wasser liegt.«

Am Rand des Tümpels angekommen, gab André Cigalous Zügel einem Mann um die vierzig, der ziemlich sicher auf dem Pferd saß und von seinen zwei halbwüchsigen Töchtern begleitet wurde.

»Halten Sie ihn bitte fest. Ich muss nachsehen, was da ist!«

Die Leute begannen, die Hälse zu recken und miteinander zu tuscheln. Doch niemand stieg ab.

Sie alle hatten nur Turnschuhe an, waren nicht wie André mit Reitstiefeln ausgestattet. André watete durch den Tümpel auf den seltsamen Gegenstand zu, der sich einige Meter vor ihm im seichten Wasser befand. Er sah nur etwas Helles, Hautfarbenes. Mit jedem Schritt wuchs seine Beklemmung. Schließlich war er nahe genug heran und blieb ruckartig stehen. Er hatte sich nicht geirrt. Es handelte sich tatsächlich um einen menschlichen Körper: den nackten Körper einer Frau, die mit dem Gesicht nach unten im Schlamm lag. Die Haut schimmerte hell im dunklen Wasser des Tümpels, die Hände lagen entlang des Körpers mit den Handflächen nach oben, die Beine waren ausgestreckt und leicht gespreizt. Goldblonde Locken trieben im Wasser um den Kopf herum. André wandte sich ab, ihm wurde übel.

Er wusste ganz genau, wer diese Tote war.

Ferienstimmung

Der Vater war bester Dinge, wie immer, wenn sie in den Urlaub fuhren. »Dieses Jahr habe ich uns was Besonderes reserviert«, wiederholte er nun schon zum gefühlt zehnten Mal. »Die Camargue. Sumpfland. Kilometerlange breite Sandstrände, Pferde, Stiere, römische Ruinen in Arles, Kunst. Van Gogh, der hat auch dort gelebt und die Landschaft um Arles in vielen berühmten Bildern verewigt.«

»Schön«, seufzte die Mutter. »Und Hauptsache, wir können wieder einmal etwas Zeit mit dir verbringen.«

»Ich weiß.« Er drückte ihre Hand. »Ich hatte in den letzten Monaten viel zu tun.«

Felicitas Borst fand, dass der Ausdruck viel zu tun eine gewaltige Untertreibung war. Sie hatte den Vater in den vorhergehenden Wochen fast nie gesehen, allerdings hatte auch sie in der Schule genügend Arbeit gehabt. Es war das Jahr vor dem Abitur gewesen, und es war wichtig, gute Noten zu haben, um sich eventuell während des kommenden Schuljahres schon bei verschiedenen Universitäten oder Hochschulen im Ausland bewerben zu können. Denn Felicitas wollte unbedingt im Ausland studieren. Sie hatte ihr Zeugnis einige Tage zuvor bekommen und war mit ihren Leistungen mehr als zufrieden. Nun durfte sie sechs Wochen lang Sommerferien genießen. Sie hatte es erwogen, nicht mit ihren Eltern in den Urlaub zu fahren, sondern stattdessen als Au-pair-Mädchen irgendwo in Großbritannien oder Irland zu arbeiten. Ihr Vater hatte sie jedoch überredet, sie zunächst in die Camargue zu begleiten; für Mitte August hatte er ihr dann zwei Wochen Sprachferien in London spendiert. Mit Klara. Felicitas seufzte und sah zu ihrer Schwester, die sich, ihre Kopfhörer in den Ohren, zum Rhythmus der Musik wiegte. Klara war ein Jahr jünger als Felicitas, aber alle glaubten, sie sei zwei oder drei Jahre älter als ihre Schwester. Felicitas war achtzehn, sah aber jünger aus, sodass die meisten sie für sechzehn hielten, während Klara siebzehn war, jedoch von allen schon auf neunzehn geschätzt wurde. Felicitas’ bildhübsche Schwester hatte ein fein geschnittenes Gesicht mit strahlend blauen Augen, das von blonden, ein wenig gelockten Haaren umrahmt wurde. Sie war schlank und groß gewachsen. Felicitas hingegen war eher kleinwüchsig und etwas rundlich; sie hasste ihr breites Gesicht mit den nichtssagenden braunen Augen und den ebenfalls braunen, strähnigen Haaren.

Felicitas und Klara waren in jeder Hinsicht gegensätzlich. Felicitas war intelligent, fleißig, strebsam, galt jedoch als Einzelgängerin. Klara hatte in der Schule keine besonders guten Noten, war überhaupt nicht fleißig, aber bei den Mitschülern sehr beliebt und immer mit ihrer Clique unterwegs. Klara belächelte und verachtete Felicitas, fand sie todlangweilig. Und Felicitas hasste ihre jüngere Schwester. Klara verkörperte all das, was sie niemals haben würde. Tagtäglich führte sie Felicitas vor Augen, wie unzulänglich, unscheinbar, unbeliebt und hässlich sie war. Der Urlaub hätte so schön sein können – ohne ihre Schwester. Sogar der Alltag hätte angenehm sein können ohne Klara.

Im Moment spielte Felicitas’ jüngere Schwester mit einer ihrer Haarsträhnen, nahm den Hörer aus dem rechten Ohr und fragte: »Dort, wo wir hinfahren, ist es sonnig und warm, oder?«

Der Vater seufzte. »Das habe ich dir doch schon gesagt. Wir fahren in die Provence. Dort scheint im Sommer ständig die Sonne.«

»Umso besser.« Klara wickelte die Haarsträhne um ihren Zeigefinger. »Ich will nämlich vollkommen verbrannt heimkommen.«

Der Vater sah sie im Rückspiegel an und runzelte die Stirn. »Braun gebrannt meinst du. Verbrannt bedeutet Sonnenbrand. Oder noch was Schlimmeres.«

»Braun gebrannt«, flötete Klara.

Felicitas fragte sich, warum alle Leute glaubten, Klara sei älter als sie. Dabei drückte sich ihre Schwester teilweise aus wie ein kleines Kind. Sie wunderte sich, ob Klara das absichtlich machte, um als naives Frauchen durchzugehen, oder ob sie wirklich so dämlich war. Und sie hätte gern gewusst, wie Klara sich in Frankreich verständigen würde, wo keiner Deutsch sprach. Klara hatte in Französisch bisher immer sehr leidliche Noten gehabt. Felicitas wusste aber andererseits genau, dass ihre Schwester nicht zu sprechen brauchte, um die Leute für sich einzunehmen. Ihr Aussehen sprach für sie und zog vor allem Männer magisch an.

Felicitas beschloss, Klara von nun an zu ignorieren. Sie setzte ihre Kopfhörer auf, um ihre Lieblingsmusik zu genießen, und sah aus dem Fenster, wo die süddeutsche Landschaft in angenehmer Eintönigkeit vorüberzog.

Der Einbruch

Marc Léotard schrie und tobte, doch das beeindruckte die beiden Gendarmen wenig. Sie hatten im Moment schlimmere Sorgen als gestohlene Computer und fehlende Wertgegenstände.

Bei Marc und Amélie Léotard war seit Anfang des Jahres bereits zum zweiten Mal eingebrochen worden. Beim vorigen Einbruch hatte Amélie ihren gesamten Schmuck verloren und Marc viel Bargeld. Diesmal hatte er nur wenige Geldscheine im Haus gehabt, aber vor allem waren nun nützliche Gegenstände wie Marcs Laptop und iPad sowie der Computer seiner Frau entwendet worden. Außerdem noch das Silberbesteck, das Amélie zwei Monate zuvor von einer Tante geerbt hatte. Und das trotz des Alarms, den Marc hatte installieren lassen! Der Alarm hatte geschrillt, die Überwachungsgesellschaft war gekommen, aber die Einbrecher waren schon längst wieder über alle Berge gewesen.

»Das waren wieder mal Zigeuner«, meinte der kleine dickliche Gendarm.

»Klar«, erwiderte der große sportliche. »Wer sonst?«

»Na, dann, beim letzten Mal waren es auch schon Zigeuner!«, brüllte Marc. »Wenn Sie es wissen, dann durchsuchen Sie halt deren Lager und stecken Sie sie in den Knast!«

Der Dickliche schüttelte bekümmert den Kopf. »Das nützt gar nichts. Die sind gut organisiert. Zwei brechen ein und holen die Wertgegenstände, dann geben sie sie sofort weiter an andere, die das Diebesgut außer Landes bringen. Und Sie haben ja gesehen, das Bild Ihrer Überwachungskamera hat nichts ergeben. Die tragen schwarze Masken. Und Handschuhe.«

Marc schnaubte wütend. »Dann orten Sie doch meine Computer, das ist sicher möglich!«

»Wir versuchen es, Monsieur«, sagte der Sportliche gönnerhaft, »aber das nützt nichts. Ihre Geräte sind bestimmt schon über alle Berge.«

Zum Glück besaß Marc ein System, das alle Daten speicherte, und so hatte er zumindest keine Dateien mit wichtigen Informationen verloren. Doch er war unendlich wütend auf diese Banden, die bei ihm einbrachen und sich einfach nahmen, was sie wollten. Und noch wütender war er auf diese ineffiziente Gendarmerie. »Das nützt nichts« und »da haben wir keine Chance« waren ihre Lieblingssprüche. Beim ersten Einbruch hatte ein Gendarm Amélie gar gemaßregelt, weil sie Schmuck zu Hause aufbewahrt hatte.

»Schmuck gehört in einen Safe«, hatte er sie belehrt.

Amélie war damals so verdattert gewesen, dass sie ihm darauf nichts erwidern konnte.

Nach dem vorigen Einbruch hatte Marc zum ersten Mal erwogen, die Gegend zu verlassen. Seine Arbeit als Segellehrer konnte er schließlich überall machen. Er besaß ein Segelboot, das er woandershin bringen konnte. Überhaupt wollte er Frankreich gern den Rücken kehren. Es begann ihm sauer aufzustoßen, in einem Land voller Banditen zu leben, in dem das Leben immer teurer wurde und die Steuern immer weiter anstiegen.

»Hören Sie mir gut zu«, presste Marc hervor und fixierte den dicken Gendarmen. »Entweder Sie orten meine Geräte und tun alles, was möglich ist, um die Einbrecher zu finden, oder ich rufe Ihren Vorgesetzten an. Und die Presse.«

Die beiden Männer warfen einander einen Blick zu. Der Sportliche sah Marc verächtlich an, wobei seine Augen zu schmalen Schlitzen wurden.

»Sie meinen wohl, Sie seien der Einzige, bei dem eingebrochen wird. Wir haben solche Fälle jeden Tag. Hören Sie? Jeden Tag! Und überall, nicht nur in der Camargue.«

Marc brüllte ihn an: »Ja und! Glauben Sie, das ist normal? Tun Sie was, patrouillieren Sie, werfen Sie die Zigeuner allesamt ins Gefängnis! Aber Sie machen nichts, absolut nichts, stellen lediglich fest, dass eingebrochen wurde, tippen die Anzeige und legen sie zu den Akten. Kein Wunder, dass es immer wieder neue Einbrüche gibt. Wofür sind Sie denn da?«

»Hou là,« meldete sich da der dickliche Polizist mit seinem schweren südlichen Akzent. »Sie sind gerade dabei, einen Beamten zu beleidigen. Kann strafbar sein.«

Der Sportliche trat näher zu Marc und baute sich mit verschränkten Armen breitbeinig vor ihm auf.

»Im Moment machen wir beide mindestens fünfzehn Überstunden pro Woche. Fünfzehn! Während halb Frankreich die 35-Stunden-Woche hat, haben wir die 50- bis 60-Stunden-Woche. Sie wissen, was hier vor einem Monat geschehen ist? Wir haben einen Frauenmörder auf dem Hals, hier in der Camargue. Und das ist eine wichtigere Angelegenheit als Ihre Computer. Da geht es um Menschenleben!«

»Na schön«, fauchte Marc »dann kann ich ja gleich mal anfangen, mir Waffen zuzulegen und versuchen, die Einbrecher selbst abzuknallen. Wenn Sie so viel anderes zu tun haben, dass ein Einbruch kaum mehr zur Kenntnis genommen wird und man die Diebe einfach laufen lässt!«

»Tun Sie das! Wenn Sie meinen …«

Die beiden Gendarmen wandten sich zum Gehen. »Kommen Sie heute oder morgen auf der Gendarmerie in Arles am Boulevard des Lices vorbei, um Anzeige zu erstatten. Damit Sie das Papier für Ihre Versicherung bekommen. Au revoir!«

Die Haustür fiel hinter den beiden Gendarmen ins Schloss.

Marc ballte die Fäuste: »Und jetzt muss ich noch extra nach Arles und dort auch ewig warten, bis so ein Blödmann mich endlich drannimmt und mit zwei Fingern eine Stunde lang meine Anzeige tippt!«

Amélie legte ihm die Hand auf den Arm. »Beruhige dich, wir können nun ohnehin nichts mehr machen!«

Doch in ihren Augen sah er ihre Verunsicherung. Seit dem ersten Einbruch hatte Amélie Angst. Das Haus lag relativ einsam mitten in der Camargue, und Amélie fühlte sich daheim nicht mehr in Sicherheit. Noch dazu waren ganz in der Nähe diese grausamen Morde an den beiden jungen Mädchen geschehen.

Und die Einzigen, die ermittelten, waren inkompetente Gendarmen, die erfolglos im Sumpfland herumtümpelten.

Léotard nahm das Telefon und rief den Bürgermeister von Saintes-Maries-de-la-Mer an, einen langjährigen Freund und ehemaligen Schulkollegen, um sich bei ihm zu beschweren.

Das Stierspiel

Franck Montanier spürte, wie sehr er schwitzte. Es war brütend heiß, und wie jedes Mal fühlte er die Angst, die ihm die Kehle zuschnürte.

»Die Angst ist wichtig«, sagte ihm sein Trainer immer wieder. »Ohne sie gibt es keinen Erfolg. Ohne sie riskiert man einen Unfall.«

Franck hatte noch nie einen Unfall gehabt, doch er hatte viele gesehen. Raseteurs, die von Stieren aufgespießt oder überrannt worden waren, und solche, die sich im Gesicht verletzt hatten, weil sie an den Holzzaun oder an eine Brüstung geknallt waren.

Der Sport, den Franck betrieb, war einer der gefährlichsten überhaupt. Franck verdiente damit schon als Achtzehnjähriger sehr gut und genoss ein bestimmtes Ansehen in seiner Region. Doch das Risiko war auch dementsprechend hoch. Seit er fünfzehn Jahre alt war, nahm Franck als Raseteur an Stierspielen teil, den sogenannten Courses Camarguaises. Südfranzösische Stierspiele finden wie die spanische Corrida in der Arena statt, doch der Stier wird dabei nicht getötet. Auf dem Kopf des Tieres befestigt man einen Spagat, la Ficelle, mit dem man die Hörner, je nach Kategorie des Stieres, mehrmals umwickelt. Auf jedem Horn hängt auch eine kleine Wollquaste, Pompon genannt, und auf den Spagat zwischen den Hörnern bindet man ein rotes Band, la Cocarde. Diese sogenannten Attribute müssen die Raseteurs dem Stier mit einer kleinen Eisenkralle, dem Crochet, von den Hörnern reißen.

In der Arena befinden sich an die zehn Raseteurs, junge, in Weiß gekleidete Athleten, die sich nacheinander dem Stier nähern und ihr Glück versuchen. Dafür haben sie fünfzehn Minuten Zeit, dann verlässt der Stier die Arena, und das nächste Tier tritt an. Der Stier verfolgt die Männer, die Raseteurs retten sich über den Zaun, der die Arena begrenzt; doch häufig springt ihnen das wütende Tier hinterher, und sie müssen auf eine weitere Brüstung gelangen oder sich schnell hinter einen Holzzaun quetschen, um nicht auf die Hörner genommen oder anderweitig verletzt zu werden. Wer Attribute erwischt, bekommt Punkte und Prämien, zusätzlich zum Fixgehalt. Wenn der Stier seine Attribute behält, sind die Punkte für ihn, und dementsprechend steigen seine Wertung und sein Mietpreis. Auch die Tiere machen Karriere in der Arena und werden von den Manadiers, den Stierzüchtern, ungefähr alle vier Wochen an verschiedene Arenen der Region um Arles und Nîmes vermietet. Die Punkte werden gesammelt und am Ende der Saison werden der beste Stier und der beste Raseteur gekürt.

Franck hatte seine Saison sehr gut begonnen, außerdem war er in seiner Kategorie der jüngste Teilnehmer. Er wusste, dass er langsam, aber sicher zu einem regionalen Star aufsteigen konnte. Ihm war auch bewusst, dass er von allen Raseteurs derjenige war, der am besten aussah – und die Mädchen rannten ihm scharenweise hinterher. Er wollte im Stierspiel Karriere machen und hatte deswegen nie viel Zeit für seine Ausbildung aufgewandt. Wie sein Bruder hatte er ein Landwirtschaftsgymnasium absolviert und mit recht mittelmäßigen Noten im Juni das Bac Professionnel, das Abschlussdiplom, bestanden. Nun wollte er vorerst zusätzlich zum Training dem Bruder und dem Vater zu Hause bei der Stierzucht zur Hand gehen.

Franck war sehr realistisch. Er wusste, dass seine Karriere als Raseteur von einer Sekunde auf die andere vorbei sein konnte. Dafür kamen viele Gründe infrage: ein Unfall, schlechte Jahresergebnisse, Konditionsprobleme, psychische Probleme …

»Heute seid ihr ja gut vertreten«, meinte sein Freund und Mitstreiter Jean und unterbrach damit Francks Gedanken. »Euer Bizet ist der dritte Stier, der in die Arena kommt!«

Franck lachte. »Ich könnte auf Bizet verzichten. Er macht sogar mir Angst.«

Bizet stammte von dem Hof, der Francks Eltern gehörte. Der Stier hatte seit dem Frühjahr sehr gute Ergebnisse erzielt, seine Attribute meistens bis zum Schluss behalten und im Mai in Aigues-Mortes einem Raseteur mit dem Horn das Bein aufgeschlitzt.

Die Musik ertönte, um den Anfang des Spieles einzuleiten. Franck atmete tief durch und umklammerte sein Crochet.

Wie jedes Mal, wenn sie beide miteinander – oder gegeneinander – antraten, drückten Jean und Franck einander die Hand. Dann liefen die zehn weiß gekleideten Athleten in den Ring der Arena von Saintes-Maries-de-la-Mer, die gerammelt voll war. Die Zuschauer jubelten den jungen Männern zu. Um fünf Uhr nachmittags herrschte eine brütende Hitze. Franck stand in der prallen Sonne und versuchte, sich zu konzentrieren. Auf den Gegner – den Stier, auf die Mitstreiter und auf seinen eigenen Körper. Erst als alles vorbei war, wurde Franck bewusst, dass er soeben das beste Spiel seit Anfang seiner Karriere bestanden hatte. Ihm war es gelungen, zweimal den Spagat, zweimal die Cocarde und einmal eine Quaste zu ergattern; somit war er der Raseteur, der an diesem Tag die meisten Punkte gesammelt hatte.

Bizet hatte während der fünfzehn Minuten im Ring alle seine Attribute behalten, nicht einmal Franck war es gelungen, sich ihm zu nähern und ihm ein Band oder eine Quaste zu entwenden.

Am Ende des Spiels regnete es Blumen für Franck. Er blickte zu seinen Eltern, die ganz vorne saßen und ihm zujubelten. Sein älterer Bruder Christian, dessen ganzer Stolz sein Stier Bizet war, schien komplett entrückt. Neben den Eltern hatte Francks bester Freund Jacob mit seinem Bruder Benoît Platz genommen; die beiden applaudierten ebenfalls. Schließlich schweifte Francks Blick weiter nach oben, wo seine Freundin Brigitte mit ihrer Schwester saß und über das ganze Gesicht strahlte. Brigitte und Franck waren fast drei Jahre lang ein Paar gewesen, und Franck wusste, dass Brigitte ihn noch immer liebte. Sie war immer für ihn da gewesen und ihm ausnahmslos treu geblieben. Was allerdings Franck betraf, so waren seine Gefühle nicht dieselben gewesen; immerhin hatte er es Brigitte nie verschwiegen. Er war gerne mit ihr zusammen, doch er war gegen dieses Exklusive, Ausschließliche, das Brigitte forderte. Mit gerade mal achtzehn Jahren wollte er nicht so leben, als wäre er schon verheiratet. Deshalb hatte er im Frühjahr mit Brigitte Schluss gemacht. Sie hatte sehr darunter gelitten, doch sie waren Freunde geblieben.

Gewiss würde Brigitte ihn bald vergessen, denn sie wollte ab Herbst eine Hotelfachhochschule in Lyon besuchen, und das Studentenleben in der Großstadt würde sie bestimmt auf andere Gedanken bringen.

Auf dem Weg zum Umkleideraum der Raseteurs wartete seine Mutter auf Franck. Sie umarmte ihn stürmisch.

»Ich bin ja so stolz auf dich!«, rief sie überschwänglich. »Du warst so toll heute! Ich kann leider nicht beim Aperitif mit dem Bürgermeister bleiben, denn die deutschen Mieter kommen in der nächsten halben Stunde.«

Sie hatte das Ferienhaus für drei Wochen an eine deutsche Familie vermietet und musste nun ihre Gäste empfangen.

»Wenn ich mit ihnen Verständigungsprobleme habe, dann sage ich, dass du ihnen später alles erklärst.«

Franck seufzte. »Ich spreche doch kein Deutsch, Mama!«

»Nein, aber Englisch, besser als ich auf jeden Fall. Ich gehe jetzt!«

Sie drückte noch einmal seine Hand und eilte dem Ausgang zu. Als Franck den Umkleideraum betrat, applaudierten alle Kollegen, und François, sein Trainer, klopfte ihm anerkennend auf die Schulter. Franck spürte, wie ihm Tränen der Rührung in die Augen stiegen.

Jeremy, der älteste Kollege, nahm eine Flasche aus seiner Tasche und hielt sie hoch. »Champagne!«, rief er und ließ den Korken gegen die Decke knallen. »Auf Franck und Bizet. Auf die Manade Montanier!«

Der Champagner sprudelte Franck entgegen, als Jéremy ihm die Flasche reichte. Franck nahm einen Schluck. Der Schaumwein war viel zu warm und schmeckte nicht, doch es ging um die Geste. Franck bedankte sich bei Jérémy und trank noch einmal, bevor er die Flasche an den Nächsten weitergab.

Ankunft in der Camargue

Die Zeit im Auto wurde lang. Sogar der Vater wurde allmählich müde. Er redete kaum mehr und ließ, was sehr selten vorkam, die Mutter sogar zweimal eine Stunde lang ans Steuer. Sie fuhren durch das Rhône-Tal Richtung Süden, es herrschte zäher Verkehr. Felicitas bemerkte, wie sich die Landschaft veränderte. Die Umgebung der Autobahn wurde lieblicher, man sah bereits Zypressen, Olivenbäume und kleine, auf Hügeln zusammengedrängte Ortschaften. Hier und da konnte man von der Autobahn aus noch einige blühende Sonnenblumenfelder entdecken; andere waren bereits vertrocknet, die Blumen waren braun geworden und ließen die Köpfe hängen.

Das Einzige, was nicht ins Bild des malerischen Südens passte, waren die riesigen Kühltürme eines Kernkraftwerks neben der Autobahn.

»Eine Stunde noch, dann sind wir da!«, stellte die Mutter mit einem Blick auf das Navigationssystem fest. Die Stunde zog sich. Bei Nîmes gerieten sie in einen Stau.

»Fünfunddreißig Grad im Freien!«, rief Klara. »Das Meer hat sicher auch eine angenehme Temperatur! Da können wir gleich heute Abend noch baden.«

»Unser Ferienhaus ist sieben Kilometer vom Meer entfernt«, erklärte der Vater.

»Was, wir sind nicht direkt am Strand?«, entgegnete die Mutter.

»Nein, habe ich dir doch gesagt. Wir sind mitten in der Camargue. In der Einöde.«

»Das hast du mir nicht gesagt!«, widersprach seine Frau.

Klara sah Felicitas an und verdrehte die Augen. »Aber Papa, was hast du dir denn dabei gedacht? Du weißt doch, dass wir lieber an einem Strandort sind. Und abends ausgehen wollen.«

Felicitas erschrak. Ein Haus in der Einöde, das hieß, dass sie nie eigene Wege gehen konnte. Die ganze Zeit würde sie ihre Familie am Hals haben.

»Wir haben ein luxuriöses Ferienhaus mit Swimmingpool mitten in einem Anwesen, wo sie Stiere züchten. Natürlich fahren wir jeden Tag zum Strand, wenn ihr das wollt, und die verleihen auch Fahrräder, da könnt ihr dann selbst durch die Camargue fahren«, erklärte der Vater seelenruhig.

Die Mutter warf ihm einen skeptischen Blick zu. Sie würde es sicher ablehnen, dass ihre Töchter allein durch die Einöde radelten.

Klara schmollte, weil der Vater sie alle hereingelegt hatte. Es war nie die Rede von einem einsamen Ferienhaus mitten in den Sümpfen gewesen, sondern von einem Aufenthalt am Meer. Felicitas musste ihrer Schwester ausnahmsweise recht geben. Der Vater hatte sie tatsächlich nicht über die Details des Urlaubs aufgeklärt.

Bald schon fuhren sie durch die Ebene südlich von Arles.

»Die Camargue«, erklärte der Vater, dessen Lebensgeister wieder zurückgekehrt waren, mit besonderer Betonung in der Stimme, »ist das Delta der Rhône. Nördlich der Stadt Arles teilt sich der Fluss, den östlichen Arm nennt man die Große Rhône, den westlichen die Kleine Rhône, und dazwischen liegt das Naturschutzgebiet, in dessen Herzen unser Ferienhaus steht. Der Ferienort Saintes-Maries-de-la-Mer befindet sich dort, wo die Kleine Rhône ins Meer fließt. Wunderschöne Sandstrände …«

»Das hier soll die Camargue sein?«, maulte Klara. »Das ist doch öde!«

»Das sind Reisfelder«, erwiderte der Vater, »der Süden ist ganz anders.«

Und wirklich kamen sie bald schon in eine Gegend, in der kaum mehr Felder zu sehen waren; stattdessen wuchsen hier Schilfrohr, Tamarisken und wildes Gestrüpp. Und sie sahen die ersten weißen Pferde.

»Was ist mit den Pferden? Sind sie wild?«, fragte die Mutter.

»Nein, ich denke, sie gehören Stierzüchtern. Sogenannten Manaden. Das sind alles Großgrundbesitzer. Die Leute, die uns das Häuschen vermieten, haben einen Landbesitz von zweihundert Hektar und über hundertzwanzig Rinder. Sie besitzen auch an die zwanzig Pferde und bieten uns einen Ausritt durch die Camargue an.«

»Super!«, entfuhr es Felicitas.

Sie mochte Pferde sehr und ritt regelmäßig.

Sie fuhren von der Straße weg einen kleinen Feldweg entlang, links und rechts befanden sich Kanäle.

»Da wimmelt es sicher von Mücken«, seufzte die Mutter.

»Ja, allerdings.« Der Vater hatte immer eine Antwort bereit. »Aber die Vermieter haben geschrieben, dass sie auf der Terrasse und beim Pool eine Maschine haben, die die Mücken wie ein Magnet anzieht und so die Zone insektenfrei macht.«

Sie waren bei einer riesigen Scheune angekommen; rechts davon stand ein Wohnhaus, links grasten Pferde auf einer Weide.

»Das ist wirklich eine Einöde«, beschwerte sich Klara.

Eine sehr gepflegte blonde Frau um die fünfzig kam aus dem Wohnhaus auf das Auto zu.

»Bonjour! Parlez-vous français?«, fragte sie als Erstes.

Der Vater nickte. »Oui, comme si, comme ça.«

Nachdem klar war, dass Französisch gesprochen werden konnte, reichte die Dame allen die Hand und überschüttete sie mit einem Wortschwall. Felicitas verstand, dass das Haus einen riesigen Wohnraum und drei Zimmer besaß und dass der Pool recht groß und nur für sie zugänglich war.

»Wir haben unseren eigenen Pool auf der anderen Seite«, erklärte die Dame.

Hundert Meter vom Parkplatz und von der Weide mit den Pferden entfernt stand ein weiß getünchtes Häuschen mit einer abgerundeten Seite, das Dach war mit getrocknetem Schilf bedeckt. Eine sogenannte Cabane Camarguaise, wie die Besitzerin erklärte. Sie ging energischen Schrittes darauf zu und öffnete die Tür.

»Voilà!«, rief sie. »Machen Sie es sich gemütlich! Wenn Sie Fragen haben, ich bin nebenan.«

Und schon verschwand sie in Richtung ihres eigenen Wohnhauses. Felicitas folgte ihrer Mutter und Klara ins Haus. Durch die Fenster erblickte sie eine große Terrasse und einen schönen Pool. Der Wohnbereich war sehr geräumig und nobel eingerichtet. Dahinter befanden sich ein großes Zimmer mit einem integrierten Bad und zwei kleinere Zimmer mit einem gemeinsamen Bad. Felicitas atmete auf. Während dieser Ferien würde sie wenigstens ihr Zimmer nicht mit Klara teilen müssen. Sie hatte einen Ort, an den sie sich zurückziehen konnte.

Auch in den Gesichtern ihrer Mutter und ihrer Schwester war Zufriedenheit zu lesen.

»Nun?« Der Vater war ins Haus getreten. »Jetzt schmollt keine mehr, oder wie?«

»Papa, das ist megacool!«, rief Klara und fiel ihm um den Hals. »Ein eigenes Zimmer für jede von uns und dieser riesige Pool. Wir verzeihen dir die Einöde!«

Zufrieden lächelte der Vater. »Wusste ich doch … aber gemotzt muss trotzdem immer werden.«

Sobald sie die Koffer und Taschen verstaut hatten, sprangen Klara und Felicitas ins Wasser. Sie schwammen einander ignorierend ihre Längen.

Plötzlich hörte Felicitas eine männliche Stimme. »Bonsoir!«

Am Ende des Pools stand ein junger Mann, den sie ungefähr so alt wie sich selbst einschätzte. Ihr blieb beinahe das Herz stehen, denn sie hatte noch nie einen so attraktiven Jungen gesehen. Er trug eine kurze Jeanshose und ein eng anliegendes weißes T-Shirt, war schlank und muskulös. Sein Gesicht war braun gebrannt, mit riesigen grüngrauen Augen. Seine leicht gelockten, halb langen dunkelbraunen Haare verliehen seinem Aussehen etwas Romantisches, leicht Verwegenes.

»Bonsoir!«, gelang es Felicitas zu erwidern, doch da war Klara schon aus dem Schwimmbecken gestiegen und hatte sich ihm genähert. Der Junge starrte sie an, als sei sie eine überirdische Erscheinung. Felicitas seufzte in sich hinein. Klara wirkte auf alle Männer.

»Hello, I’m Klara.« Sie reichte dem Jungen die vor Wasser triefende Hand, die dieser nahm, während er sie weiterhin anstarrte.

»I’m Franck, the son of the owners«, antwortete er schließlich mühevoll mit einem stark französischen Akzent.

»This is my sister, Felicitas.« Klara machte eine Bewegung zu Felicitas hin, die beschloss, auf jeden Fall im Wasser zu bleiben.

»Bonsoir«, sagte Felicitas noch einmal. »Comment ça va?«

»Ach, du sprichst Französisch?«, erwiderte der Junge, sichtlich erleichtert, nicht mehr Englisch sprechen zu müssen.

»Ja, ein wenig«, antwortete Felicitas und sah aus den Augenwinkeln, dass Klara sie wütend anstarrte. Einmal im Leben hatte sie nun der Schwester die Show gestohlen!

Franck erklärte, dass seine Eltern anboten, bei ihnen zu Abend zu essen, weil es schon reichlich spät zum Einkaufen war. In diesem Augenblick trat der Vater auf die Terrasse.

»Ah, bonsoir!«, rief er und warf Franck einen neugierigen Blick zu.

Franck stellte sich vor und wiederholte sein Angebot. Der Vater schien hocherfreut, meinte aber, er müsse zuerst mit seiner Frau sprechen und würde dann Bescheid sagen.

»Also bis später!« Franck wandte sich zum Gehen, nicht ohne einen letzten Blick auf Klara geworfen zu haben, die noch immer am Beckenrand stand.

Der Vater grinste. »Na, so was! Ein richtiger Schönling.«

Als Franck um die Ecke gebogen war, trat die Mutter auf die Terrasse. »Fahren wir zum Essen in den Ort?«

»Nein!«, riefen die drei anderen im Chor.

»Aber …?«

»Der Sohn der Besitzerin war gerade hier und sagte, wir könnten mit der Familie essen. Und irgendwie scheint das Angebot attraktiv«, erklärte der Vater mit einem hinterlistigen Lächeln.

»Was? Ihr wollt euch hier eingraben? Dass dir das gelegen kommt, ist mir schon klar, du möchtest ja immer den Kontakt zu den Einheimischen, aber die Mädchen …«

»Nein, Mama, uns passt das auch sehr gut. Wir sind müde«, erwiderte Klara schnell.

Der Vater lachte. »Nun, du wirst schon merken, warum sie hierbleiben wollen, wenn du erst mal den Sohn der Besitzer gesehen hast.«

Die Mutter blickte sie der Reihe nach kopfschüttelnd an. »Na, dann bin ich also überstimmt.«

»Gebt der Dame Bescheid, dass wir bei ihr essen, und die Sache ist entschieden!«, befahl der Vater. Klara ließ sich das nicht zweimal sagen. Sie schlüpfte in ihr Kleid und ging auf das Wohnhaus der Besitzer zu.

Felicitas sah ihr mit Groll im Herzen nach, beschloss jedoch, weiter zu schwimmen und Klaras Abwesenheit zu genießen. Diese blieb eine ganze Weile verschwunden. Sicher war sie auf Franck getroffen und hatte begonnen, ihn in ihrem deutschen Englisch oder ihrem brüchigen Französisch zu bequatschen. Gegen Klara hatte Felicitas keine Chance. Auch wenn sie noch so gut Französisch sprach: Sie war und blieb das hässliche Entlein!

Die Liebe

Franck schwebte an diesem Abend auf einer Wolke. Dieser Sonntag würde ihm für immer als der schönste Tag seines Lebens in Erinnerung bleiben. Zuerst sein Sieg beim Stierspiel und dann das Kennenlernen von Klara. Noch nie hatte er ein schöneres Mädchen gesehen als die Tochter dieser deutschen Touristen.

Bereits auf den ersten Blick war er hin und weg gewesen, als Klara vor ihm aus dem Pool gestiegen war. Drei Wochen würde sie in der Camargue bleiben. Und Franck wollte keine einzige Sekunde mit ihr verlieren. Deshalb hatte er sofort am ersten Abend begonnen, sich intensiv um sie zu kümmern – was jedoch aufgrund der Anwesenheit ihrer beider Familien nicht so einfach gewesen war. Beim Abendessen hatten sie ihn alle daran gehindert, in Ruhe mit Klara zu sprechen: die Eltern, sein grinsender Bruder Christian, der die Situation natürlich rasch durchschaut hatte, Christians Freundin Sophie, Klaras Eltern und nicht zuletzt Klaras Schwester Felicitas.

Sie hatte Franck ein unangenehmes Gefühl vermittelt. Ständig hatte sie ihn angestarrt und dauernd versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Sie sprach gut Französisch, für eine Deutsche sogar sehr gut. Franck hatte vor ihr noch nie einen Nicht-Franzosen getroffen, der keinen ausländischen Akzent hatte. Sie schien ein Genie zu sein, aber sie war Franck ziemlich gleichgültig gewesen. Er hatte nur auf Klara geachtet, die wunderschöne Elfe, das überirdische Geschöpf. Es schien ihm, als habe er schon immer auf sie gewartet.

Nach dem Essen hatte Franck den beiden Mädchen das Anwesen gezeigt. Leider war Klaras Schwester sehr interessiert gewesen und hatte ihn über alles Mögliche ausgefragt. Er war sich wie ein Fremdenführer vorgekommen! Dabei hätte er so gerne mit Klara über ihr Leben gesprochen. Sie hatte ihn mit ihren tiefblauen Augen ernst angesehen, und er wusste, dass auch sie mit ihm allein sein wollte.

Und nun war der Augenblick gekommen. Nachdem die Familie schlafen gegangen war, klopfte Franck leise an Klaras Zimmerfenster. Sie öffnete sofort und trat heraus auf die Terrasse in die warme Sommernacht. Sie hatte nur ein kurzes seidenes Nachthemd mit Spaghettiträgern an, durch dessen Stoff er unter dem Scheinwerfer der Terrasse ihre kleinen Brüste sehen konnte. Franck stockte der Atem.

»Psst! Meine Eltern schlafen im Zimmer nebenan «, flüsterte sie auf Englisch.

Franck nahm sie an der Hand und zog sie von der Terrasse weg.

»Wohin willst du gehen?«, fragte sie leise.

»Willst du einen kleinen Spaziergang machen?«

Er sprach Französisch, sie schien es zu verstehen.

»Oui, d’accord.«

Er legte einen Arm um sie und führte sie von ihrem Haus weg hinter die Scheune.

»Weißt du, dass du wirklich schön bist?«, fragte er sie.

»Du doch auch«, erwiderte sie in gebrochenem Französisch und strich ihm eine Haarsträhne aus der Stirn. Franck lief ein angenehmer Schauer über den Rücken.

Sie setzten sich auf die Bank vor der Scheune. Franck hätte Klara am liebsten sofort geküsst, doch er wusste, dass das bei den meisten Mädchen nicht gut ankam. Er musste sich ihr langsam nähern.

Sie saßen über zwei Stunden zusammen, plauderten und merkten gar nicht, wie die Zeit verging. Halb Französisch, halb Englisch unterhielten sie sich. Klara erzählte ihm von Deutschland. Sie lebte in Stuttgart und ging dort aufs Gymnasium. Er erzählte ihr von der Manade, die sein Bruder mit dem Vater betrieb, von den Rindern, die sie züchteten, den Pferden, die sie besaßen, den Stierspielen, bei denen er so erfolgreich war, und von der Schule, die er gehasst hatte.

»Ich mag die Schule auch nicht«, bemerkte Klara. »Ich bin keine gute Schülerin. Meine ältere Schwester hat nur Supernoten und lernt ständig, und ich werde immer mit ihr verglichen. Ich hasse das! Alle geben mir das Gefühl, so dumm zu sein.«

»Seltsam, ich habe am Anfang gedacht, dass du die Ältere bist. Wenn man euch beide so sieht …«

»Nein, sie ist älter. Aber sie sieht jünger aus. Wir vertragen uns gar nicht. Sie kann mich nicht ausstehen.«

»Warum nicht?«

Klara zuckte die Schultern. »Sie findet mich blöd und oberflächlich. Ich finde sie komisch, und manchmal macht sie mir Angst. Sie hat so einen Blick …«

Franck musste Klara recht geben. Felicitas’ Blick hatte ihn verunsichert. Bohrend, fast stechend hatte sie ihn angesehen und bei ihm dabei ein vages Unbehagen ausgelöst. Doch er wollte nicht länger an dieses komische Mädchen denken.

»Klara, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt.« Franck strich über Klaras helle Haare und betrachtete ihr fein geschnittenes Profil im spärlichen Licht der Laterne, die den Eingang zur Scheune beleuchtete.

»Ich glaube, ich habe mich auch in dich verliebt«, erwiderte sie und berührte mit der Hand seine Wange. Er nahm sie in die Arme und küsste sie. Es war so, als würden sie beide zu einem Körper verschmelzen. Er ließ seine Hände über ihre samtene Haut wandern, unter das Nachthemd über ihre Brüste, zwischen ihre Beine; und er spürte ihre Hand, die unter sein T-Shirt glitt und seinen Rücken streichelte.

»Ich will dich«, flüsterte er ihr ins Ohr.

»Ich dich auch«, antwortete sie leise.

Franck war erstaunt. Er war sich ziemlich sicher gewesen, dass sie an diesem ersten Abend noch nicht mit ihm schlafen wollte. Aber sie schien für ihn genau dasselbe zu empfinden wie er für sie. Hastig zogen sie einander aus, und er spürte sich in ihr. Es war atemberaubend.

Es war weder mit Brigitte noch mit allen anderen je so gewesen. Nicht einmal mit der achtundzwanzigjährigen erfahrenen Frau, mit der er drei Wochen zuvor eine Nacht verbracht hatte.

Klara war die Frau seines Lebens. Alles schien zwischen ihnen so selbstverständlich. So natürlich. Sie flüsterte ihm ein Gemisch aus deutschen, französischen und englischen Koseworten ins Ohr, und sie liebten sich noch zweimal, bevor sie sich gegen vier Uhr morgens, erschöpft und aufgewühlt zugleich, schweren Herzens trennten.

Im Kommissariat

Capitaine Mathieu Dubois wartete nun bereits eine Viertelstunde vor dem Büro seines Vorgesetzten. Ungeduldig sah er auf sein Handy. Er sollte eigentlich schon am Bahnhof Saint Charles sein, um mit seinen Leuten zwei tatverdächtige Dealer zu beschatten und nach Möglichkeit auch festzunehmen. Nun, sein Team musste eben ohne ihn beginnen, er konnte es nicht ändern.

Endlich riss der Kommissar die Tür auf. »Mathieu, désolé … Entschuldigung, ich war am Telefon. Wichtiger Anruf. Es ist derzeit fürchterlich! Das halbe Team ist auf Urlaub, und es regnet Arbeit. Wir werden von überallher zugeschüttet. Warum können die Übeltäter nicht auch einmal Urlaub machen?« Verzweifelt schüttelte Kommissar Léautier den Kopf und seufzte tief. »Und jetzt, Mathieu«, fuhr er fort, »haben wir etwas ganz Brisantes zugetragen bekommen, um das sich die Gendarmerie nicht mehr kümmern kann.«

Er beugte sich vor und senkte die Stimme. »Zwei Frauenmorde in der Einöde. Sie sind schon seit über einem Jahr dran und haben bisher null Ergebnisse … Der Fall wurde deshalb uns übertragen, als ob wir so etwas derzeit noch brauchen würden, und … nun, es ist sehr wichtig, sehr schnell Ergebnisse zu erzielen.«

»Ja?« Mathieu spürte Ungeduld in sich aufsteigen. Er wusste aus Erfahrung, dass sein Chef gerne lange schwafelte, bevor er zum Wesentlichen kam. »Worum geht es denn?«

Christophe Léautier machte es weiterhin spannend. Er blätterte umständlich in seinen Akten, dann legte er wie in Zeitlupe zwei ausgeschnittene Zeitungsartikel der Marseillaise vor Mathieu auf den Schreibtisch.

»Camargue. Saintes-Maries-de-la-Mer. Zwei Morde an jungen Mädchen im Abstand von fünfzehn Monaten. Zweimal dieselbe Vorgehensweise, dieselbe Art von Fundort, so ziemlich dasselbe Profil des Opfers. Ein Frauenmörder. Und die Situation ist nicht einfach. Die Gendarmerie Arles will diese Ermittlung nicht hergeben. Ich kenne den Leiter der Brigade Arles. Kommandant Boudin. Ein ganz unmöglicher Mann!« Der Kommissar seufzte tief. »Nun, das Problem ist, dass wir offiziell ermitteln sollen, im Moment aber keine Leute zur Verfügung haben, um uns darum zu kümmern. Deshalb habe ich mir das so vorgestellt: Ab morgen setze ich dich auf die Camargue an, du fährst jeden Tag hin, versuchst, mit den Gendarmen Kontakt aufzunehmen, und schnüffelst schon überall herum. Sobald du etwas Konkretes hast, schicke ich dir Leute, aber im Moment musst du vor Ort allein beginnen. Mit der Hilfe der Gendarmen.«

Mathieu sah seinen Vorgesetzten ungläubig an. Das konnte doch nicht dessen Ernst sein!

»Ich soll … Ich soll mich um einen Frauenmörder kümmern? Der irgendwo in der Camargue sein Unwesen treibt? Ganz allein? Ohne mein Team? Mit der Hilfe der Gendarmen, die mich gewiss nicht sehen wollen?«

Mathieu fragte sich, warum ausgerechnet er diesen Fall übernehmen musste. Er hatte zehn Monate zuvor in Isle-sur-la-Sorgue eine Ermittlung mit den Gendarmen abgeschlossen, die äußerst dramatisch geendet hatte, und wollte mit der Gendarmerie künftig so wenig wie möglich zu tun haben.

Mathieu war sich sicher, dass aus seinen Augen wütende Blitze zuckten, denn der Kommissar fuhr erschrocken zusammen. »Ja … Leider ist es so. Du hast es erfasst. Aber, wie gesagt, ich schicke dir Leute, sobald du eine konkrete Spur hast. Im Moment ist es wichtig, dass die Einwohner sehen, dass du da bist. Capitaine Dubois. Denn die Touristikleute dort in diesem Strandort machen sich Sorgen und schreien nach einem Spezialisten.«

»Und Mustafa?«, fragte Mathieu. Er dachte an das Drogennetzwerk, gegen das er zusammen mit seinem Freund und Kollegen, Capitaine Luc Garnier, seit dem Frühjahr ermittelte.

»Luc macht in den nächsten Tagen mit deinem Team allein damit weiter. Du kannst nicht gleichzeitig hier und in der Camargue arbeiten. Ab nächster Woche kannst du dir vor Ort ein Hotel nehmen. Du hast Glück. Kannst manchmal an den Strand gehen, durch die Sümpfe reiten, in Arles flanieren.«

Natürlich hatte der Kommissar recht. Die Camargue war eine Traumgegend, und Mathieu war außerdem froh, das Problem Mustafa so einfach losgeworden zu sein.

Allerdings bereitete die Situation dem Capitaine jetzt schon Kopfzerbrechen. Wo sollte er mit seiner Ermittlung anfangen? Wie? Ohne seine Leute, angewiesen auf unwillige Gendarmen?

»Ich weiß, dass du voller Ideen steckst. Du weißt dir von allen meinen Leuten in schwierigen Situationen am besten zu helfen. Deshalb habe ich dich ausgesucht, Mathieu«, hörte er seinen Vorgesetzten sagen, bevor er dessen Büro verließ, um endlich zum Bahnhof Saint Charles aufzubrechen.

Kontrolle

»Fahren Sie noch ein Stück nach vorne! Und die Papiere!«

Zitternd reichte Jacob Bacou dem Gendarmen den Führerschein, die Zulassung und die Versicherungskarte. Er besaß seinen Führerschein erst seit sieben Wochen, und es war das erste Mal, dass er von der Gendarmerie kontrolliert wurde. Er fragte sich, ob er etwas falsch gemacht hatte. Er hatte auf die Geschwindigkeit geachtet und niemanden überholt. Und trotzdem war ihm beinahe übel. Die Gendarmen jagten ihm Angst ein. Wahrscheinlich auch deshalb, weil er sich seit dem Frühjahr wie ein Verbrecher fühlte. Wegen der Flamingos, die er erschossen und in den Vaccarès geworfen hatte. Jacob hatte sie in der Dämmerung überrascht, als sie in seinen Feldern den frisch ausgesäten Samen für den Reis aus dem seichten Wasser gepickt hatten, und hatte auf sie geschossen. Erst danach hatte er bemerkt, dass es sich um Flamingos handelte – die Vögel, die in der Camargue am allermeisten geschätzt und geschützt wurden. Er hatte sie im größten Tümpel des Deltas entsorgt, fünfzehn Kilometer von seinem Zuhause entfernt. Ihre Kadaver waren schließlich entdeckt worden, und es hatte in der Provence, der örtlichen Zeitung, einen Artikel über den unbekannten Umweltsünder gegeben, der dieses Verbrechen begangen hatte. Die Gendarmerie hatte zu ermitteln begonnen, und Jacob hatte nächtelang nicht geschlafen. Er war sich sicher gewesen, dass die Gendarmen aufgrund der Kugeln aus seinem Gewehr – es handelte sich um das ehemalige Jagdgewehr seines Großvaters – bis zu ihm vordringen konnten. Er hatte die Waffe der Familie im Garten vergraben und nur seinem Bruder Benoît und seinem besten Freund Franck von seinem Verbrechen erzählt.

Der Gendarm sah sich die Papiere an. Jacob warf einen Blick auf seinen Bruder, der auf dem Beifahrersitz saß und relativ unbesorgt schien.

»Bitte entriegeln Sie die Hintertüren und den Kofferraum!«, befahl der Gendarm. Sein Kollege öffnete den Kofferraum und leuchtete trotz des gleißenden Sonnenlichts mit einer Taschenlampe hinein. Er beleuchtete auch die Rückbank und den hinteren Fußraum des Wagens. Jacob war vor Verwunderung wie erstarrt. Was suchten sie bloß?

»Sie wohnen in der Nähe?«, fragte der Gendarm schließlich.

Jacob nickte. »Drei Kilometer südlich von hier«, antwortete er mit belegter Stimme.

»Was glauben Sie, warum wir Sie aufgehalten haben?«, wollte der Gendarm wissen.

»Wegen der Geschwindigkeit?« Jacob spürte, wie seine Stimme zitterte.

»Nein. Wir sind wegen anderer Dinge hier. Der Mord. Sie wissen schon.«

Jacob starrte den Polizisten an. »Ja und? Wie kann ich Ihnen helfen?«

»Sie wohnen hier. Sie haben das Opfer vielleicht gekannt.«

Jacob schüttelte den Kopf. »Kaum. Nur vom Sehen.«

»Und Sie?« Der Polizist bückte sich und sah durch das Autofenster zu Benoît.

Dieser verneinte. »Ich wohne nicht hier. Ich studiere in Nantes. Ich bin nur während der Ferien hier bei meiner Familie.«

»Und sonst … hat keiner von Ihnen beiden etwas Seltsames beobachtet, um den 20. Juni herum? Irgendetwas Ungewohntes in der Umgebung?«

Benoît und Jacob sahen einander ratlos an. »Nein.«

Um den 20. Juni war Jacob selten zu Hause gewesen. Es war die Woche der Abschlussprüfung gewesen, da hatte er die meiste Zeit in Arles verbracht. Sein Bruder war in diesen Tagen aus Nantes in den Süden gekommen, war aber meistens unterwegs gewesen, um Freunde in Montpellier oder Marseille zu besuchen. Beide waren sie Ende Juni nicht in den Ort Saintes-Maries-de-la-Mer gefahren, wo die junge Frau am helllichten Nachmittag beim Joggen verschwunden war.

Der Gendarm sah die beiden Jungen nacheinander eindringlich an. »Sollten Sie in der Nähe Ihres Hauses irgendjemanden bemerken, der sich seltsam benimmt, dann kontaktieren Sie uns sofort! Ein Auto, das mehrere Male dieselbe Strecke abfährt, ein Mann, der auffällt, jemand, der nicht hier arbeitet und allein zu Fuß in den Sümpfen oder den Feldern unterwegs ist. Irgendetwas. Und achten Sie auch auf die Gitanos! Genauso wie auf Ihre Nachbarn. Vielleicht kennen Sie den Mörder … ohne es zu wissen.«

Jacob zuckte zusammen. Daran hatte er schon gedacht. Dass der Mörder wahrscheinlich ein Einheimischer war. Er hatte mit Franck darüber gesprochen. Franck und Jacob hatten das erste Opfer, Sévérine Rainier, gekannt und waren sehr häufig mit ihr im selben Bus gefahren. Sévérine, ihre Nachbarin, war nur fünfhundert Meter von Jacobs Elternhaus zuletzt gesehen worden. Anna Blottier, die 24-jährige Pariserin, die im Juni verschwunden war, hatten sie manchmal in einer Bar in Saintes-Maries-de-la-Mer getroffen, hatten jedoch nie mit ihr gesprochen.

»Sie können fahren«, meinte der Gendarm, reichte Jacob die Papiere und wandte sich schon dem nächsten Auto zu, das sein Kollege aufgehalten hatte.

Zitternd fuhr Jacob an. Der Motor stotterte, weil er die Kupplung zu schnell losgelassen hatte.

Er lachte nervös. »Das war meine erste Polizeikontrolle. Und ich war mir sicher, dass ich zu schnell gefahren bin.«

»Aber nein! Du hattest dir nichts vorzuwerfen.«

»Ich habe auch an die Flamingos gedacht«, sagte Jacob leise.

Benoit stieß ein seltsam wieherndes Gelächter aus. »Die Flamingos, das ist doch Schnee von gestern. Nach dem, was im Juni hier geschehen ist, kräht kein Hahn mehr nach diesen blöden Vögeln. Nicht einmal die Einbrüche werden mehr wirklich zur Kenntnis genommen. Wichtig ist nur, dieses Gewaltverbrechen aufzuklären. Anscheinend haben sie einen Capitaine aus Marseille kommen lassen; die PJ, die regionale Kripo, wird den Fall übernehmen.«

»Ach so? Du bist ja gut informiert.«

»Es stand heute Morgen in der Provence«, erwiderte Benoît.

Jacob schaffte es nicht, die Zeitung zu lesen. Er hatte keine Zeit, sich für das zu interessieren, was auf der Welt und in der Gegend geschah. In seiner spärlichen Freizeit traf er Franck und die anderen Freunde, manchmal gönnte er sich einige Stunden am Strand. Er war mit seinem Leben nicht zufrieden. Trotz harter Arbeit hatte er nie Erfolg in der Schule gehabt, und die Eltern hatten einfach über ihn hinweg entschieden, dass er das Landwirtschaftsgymnasium besuchen und sich mit ihnen um die Felder kümmern sollte. Doch Jacob mochte den Reisanbau nicht. Viel besser hätte ihm die Stierzucht gefallen, das Reiten durch die Felder und Tümpel, der Kontakt mit den Pferden und den Rindern. Er hätte gern Pferde gezüchtet. Aber dafür brauchte Jacob Geld. Und Geld kam derzeit keines herein, weil der Reisanbau nicht mehr viel abwarf.