16,99 €

Mehr erfahren.

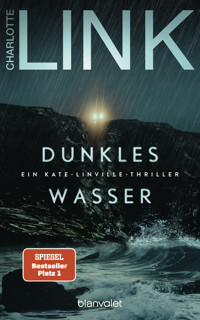

- Herausgeber: Blanvalet Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Die Kate-Linville-Reihe

- Sprache: Deutsch

Ein nächtlicher Überfall auf eine Familie, eine einzige Überlebende – und kein Hinweis auf Täter und Motiv. Bis Kate Linville und Caleb Hale auf eine schreckliche Spur stoßen.

Eine stürmische Nacht an der Westküste Schottlands. Zwei Familien, die in einer Bucht zelten, werden im Schlaf von mehreren vermummten Männern überfallen. Die Gewalt eskaliert, am Ende überlebt nur Iris, die älteste Tochter einer der Familien, weil es ihr gelingt sich zu verstecken. Die Kilbride-Morde, wie sie von da an genannt werden, können nicht aufgeklärt werden. Viele Jahre später wird Iris plötzlich von einem unheimlichen Stalker verfolgt. Kurz darauf verschwindet ihre Freundin auf einer gemeinsamen Ferienreise spurlos. Opfer eines Verbrechens, das eigentlich Iris galt? Zufällig trifft Iris auf Ex-Inspector Caleb Hale. Zusammen mit Kate Linville beginnt er zu ermitteln und gerät, auch persönlich, immer tiefer in einen Albtraum ...

Weitere dunkle Geheimnisse und spannende Mordfälle warten auf Kate Linville und Caleb Hale – lesen Sie auch »Die Suche«, »Ohne Schuld«, »Einsame Nacht« und »Dunkles Wasser«! Alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 664

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Buch

Eine stürmische Nacht an der Westküste Schottlands. Zwei Familien, die in einer Bucht zelten, werden im Schlaf von mehreren vermummten Männern überfallen. Die Gewalt eskaliert, am Ende überlebt nur Iris, die älteste Tochter einer der Familien, weil es ihr gelingt, sich zu verstecken. Die Kilbride-Morde, wie sie von da an genannt werden, können nicht aufgeklärt werden. Viele Jahre später wird Iris plötzlich von einem unheimlichen Stalker verfolgt. Kurz darauf verschwindet ihre Freundin auf einer gemeinsamen Ferienreise spurlos. Opfer eines Verbrechens, das eigentlich Iris galt? Zufällig trifft Iris auf Ex-Inspector Caleb Hale. Zusammen mit Kate Linville beginnt er zu ermitteln und gerät, auch persönlich, immer tiefer in einen Albtraum …

Autorin

Charlotte Link, geboren in Frankfurt/Main, ist die erfolgreichste deutsche Autorin der Gegenwart. Ihre Kriminalromane sind internationale Bestseller, auch »Ohne Schuld« und zuletzt »Einsame Nacht« eroberten wieder auf Anhieb die SPIEGEL-Bestsellerliste. Allein in Deutschland wurden bislang über 33 Millionen Bücher von Charlotte Link verkauft; ihre Romane sind in zahlreiche Sprachen übersetzt. Charlotte Link lebt mit ihrer Familie in der Nähe von München.

Von Charlotte Link bereits erschienen:

Die Kate-Linville-Reihe:

Die Betrogene, Die Suche, Ohne Schuld, Einsame Nacht

Die Sturmzeit-Trilogie:

Sturmzeit, Wilde Lupinen, Die Stunde der Erben

Außerdem:

Die Entscheidung, Im Tal des Fuchses, Der Beobachter, Das andere Kind, Die letzte Spur, Das Echo der Schuld, Der fremde Gast, Am Ende des Schweigens, Die Täuschung, Die Rosenzüchterin, Das Haus der Schwestern, Der Verehrer, Die Sünde der Engel, Schattenspiel

Charlotte Link

Dunkles Wasser

Ein Kate-Linville-Thriller

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2024 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Lektorat: Nicole Geismann

Umschlaggestaltung: Hafen Werbeagentur

Umschlagmotive: Sandra Cunningham; Nic Skerten; Magdalena Russocka/Trevillion Images;

NG · Herstellung: DiMo

Satz, Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck

Printed in Germany

ISBN 978-3-641-24244-2V004

www.blanvalet.de

Prolog

Dienstag, 29. Januar 2008

Sie schloss die Wohnungstür auf, trat in den Flur, zog die Tür hinter sich zu. Sie spürte die Erschöpfung und die Müdigkeit mit jeder Faser ihres Körpers. Der Aufzug war wieder kaputt, so wie meistens, und sie musste die vielen Treppen bis hinauf in den neunten Stock zu Fuß gehen. Mühsam hatte sie sich von Stufe zu Stufe geschleppt.

Ich kann nicht mehr, hatte sie gedacht, ich kann jetzt wirklich nicht mehr.

Das, was heute geschehen war, hatte das Fass zum Überlaufen gebracht. Dabei ging es im Grunde schon lange nicht mehr: Sie war ständig am Ende ihrer Kräfte, zu müde meistens, um überhaupt noch denken zu können. Es gab nur ein Wort, das beständig in ihrem Kopf hämmerte: Durchhalten, durchhalten, durchhalten …

Zähne zusammenbeißen und weitergehen. Das war immer ihr Leitspruch gewesen.

Jetzt ließ er sich nicht mehr umsetzen.

Ihr Sohn Patrick kam aus seinem Zimmer. Dünn und blass. »Hi, Mum. Du bist spät.«

Sie antwortete nicht. Sie fragte sich, ob er es erfahren würde. Die Schande, die sie über sich und über die Familie gebracht hatte. Würde sein großer Bruder ihm davon erzählen? Würde er sie verstehen? Ihr verzeihen?

Würde er ohne sie zurechtkommen?

Sie sah ihn an und ahnte, dass ihr Blick ihren Schmerz verriet.

»Alles okay, Mum?«, fragte Patrick unsicher.

Wieder sagte sie nichts. Sie trat ins Wohnzimmer. Jay saß vor dem Fernseher, wie immer. Rund um die Uhr, seitdem er den Unfall gehabt hatte und sich kaum noch bewegen konnte. Der Apparat plärrte in höchster Lautstärke, da Jay neben allem anderen auch schlecht hörte. Eine Quizsendung … Sie fragte sich, ob es heutzutage eigentlich überhaupt noch irgendetwas anderes im Fernsehen gab als Ratespiele bis zum Erbrechen. Kochsendungen, ja. Und die Geschichten von Menschen, die irgendwohin auswanderten. Die Leute kochten oder beantworteten dämliche Fragen oder zogen in fremde Länder.

Jay bewegte nicht einmal den Kopf, als sie eintrat. Auch das war jeden Abend so. Jay hatte aufgehört, am realen Leben teilzunehmen. Sie konnte ihn sogar verstehen, sein persönliches reales Leben war seit dem Unfall auf die fünfundfünfzig Quadratmeter dieser Sozialwohnung zusammengeschrumpft, ohne jede Hoffnung auf eine Veränderung. Da der Fahrstuhl so oft kaputt war, fielen Spazierfahrten mit dem Rollstuhl regelmäßig aus. Es blieb nur die Welt im Flimmerkasten, die Rateshows, die Kochduelle, die gescheiterten Auswanderträume derer, die es zu Hause schon nicht geschafft hatten.

Es war deprimierend, aber was blieb ihm sonst?

Sie durchquerte das Zimmer, öffnete die Balkontür. Die Wohnung kam ihr vor wie eine von Hunderten von identischen Bienenwaben, die sich auf etliche trostlose Hochhäuser verteilten. Man hatte sie in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts hochgezogen, um die Menschen unterzubringen, die sich das Wohnen nirgends sonst mehr leisten konnten. Auf den asphaltierten Plätzen zwischen den Häusern standen Pfützen, jede zweite Eingangstür war demoliert, jede freie Wandfläche mit Graffiti beschmiert. Nichts hier war schön, anheimelnd, behaglich. Gar nichts. Aber die Stadt Bristol lag vor ihr wie ein Lichtermeer in der Dunkelheit des Januarabends. Der Lärm des Verkehrs, der vielen Menschen, des Lebens, das sich dort abspielte, drang nicht bis zu ihr nach oben.

Da war nur das Licht. Friedlich leuchtend und still.

Wie eine Umarmung, die auf jeden wartete, der sich ihr hingeben wollte.

Sie stieg auf die Balkonbrüstung und sprang hinab in den ewigen Frieden.

Samstag, 23. August 2008

1

Aline wachte von einem Geräusch auf, das sich von den anderen Lauten dieser Nacht unterschied. Von dem Rauschen der heranflutenden Brandung, von dem Seufzen, mit dem sich das Wasser über den Sand wieder zurückzog. Von den vereinzelten Möwenschreien. Von dem starken Wind, der am späteren Nachmittag so heftig und kalt aufgefrischt hatte, dass sie schon gehofft hatte, Edmond werde sich überreden lassen, das Zelt in der Bucht abzubauen und ein kuscheliges, kleines Hotel aufzusuchen. Aber natürlich hatte er den Wind – sie hatte ihn als Sturm bezeichnet und er hatte milde und etwas herablassend gelächelt – als besondere Herausforderung gesehen, der er sich unbedingt stellen wolle. Für ihn war das Campen am Meer in Schottland ein echtes Abenteuer. Er kam sich wie ein Wikinger vor oder wie ein erster Siedler oder ein Entdeckungsreisender. Sie fand das Ganze weniger abenteuerlich. Es war einfach nur ungemütlich. In vielen Teilen Europas herrschte jetzt im August herrliches Sommerwetter, nicht aber an der Westküste Schottlands. Die letzten Tage hatte es ununterbrochen geregnet, sodass der Sand auch hier ganz oben in der Bucht, wohin das Meer nicht reichte, nass und schwer war. Und kalt. Die Kälte drang durch den dünnen Zeltboden, da half selbst die Isomatte nicht viel. Zum Glück waren die Schlafsäcke sehr warm. Aber auch sie fühlten sich irgendwie klamm an. So wie alles, was sie im Zelt untergebracht hatten.

Sie war so froh gewesen, dass sie trotzdem hatte einschlafen können, aber nun richtete sie sich auf und lauschte hinaus in die Nacht. Was war das eben gewesen? Sie konnte das Meer hören und den Wind. Wahrscheinlich hatte sie nur geträumt.

Sie wollte sich gerade wieder hinlegen, sich so tief wie möglich in ihrem Schlafsack vergraben, da vernahm sie es wieder. Das Geräusch, das sie mutmaßlich geweckt hatte.

Ein Schrei.

Und zwar nicht der einer Möwe oder irgendeines anderen Vogels oder überhaupt eines Tieres. Es war der Schrei eines Menschen. Einer Frau. Er gellte durch die Nacht. Es war kein Schrei der Überraschung oder des Erschreckens, oder der Schrei einer lautstarken Auseinandersetzung.

Es war Todesangst. Sie war sich ganz sicher.

»Edmond!« Sie griff zu dem Schlafsack, der neben ihr lag. Sie konnte fast nichts sehen in der Dunkelheit, aber das Zelt war so winzig, dass sie nur den Arm auszustrecken brauchte, um ihren Mann wach rütteln zu können. »Edmond, wach auf. Bitte!«

Edmond gab einen knurrenden Laut von sich. Wenn er schlief, dann schlief er. Dann konnte die Welt untergehen. Er war kaum wach zu kriegen.

Sie rüttelte an seinen Schultern. »Bitte! Wach doch auf!«

Erst als sie ihre Fingernägel zu Hilfe nahm, fuhr er hoch.

»Was ist denn?«, fragte er verwirrt und setzte gleich darauf hinzu: »Warum weckst du mich mitten in der Nacht?«

Sie konnte nur seine Umrisse erahnen, aber sie wusste genau, wie er aussah. Wie seine lockigen blonden Haare in alle Himmelsrichtungen vom Kopf abstanden. Wie er die Augen schlaftrunken zusammenkniff. Sie wusste, wie viel Wärme er ausstrahlte. Edmond wurde im Schlaf zu einem Backofen.

»Ich habe einen Schrei gehört«, sagte sie.

»Einen Schrei?«

»Ja. Er kam, glaube ich, aus der anderen Bucht. Von einer Frau.«

Sie hörte ihn gähnen. »Von einer Frau?« Er sagte das in einem Tonfall, der eigentlich ausdrückte: Aber sonst geht es dir noch gut?

»Ich bin ganz sicher. Zweimal habe ich es gehört. Es waren Angstschreie.«

»Aha. Das kannst du erkennen?«

»Ja.«

»Oh Gott, Aline. Hier schreien Möwen. Leg dich hin und schlaf wieder.«

»Edmond, ich …«

In diesem Moment ertönte der Schrei erneut.

Sie konnte spüren, dass Edmond erstarrte. Das beunruhigte sie noch mehr. Es wäre ihr lieber gewesen, er hätte ihr überzeugend klargemacht, dass sie sich tatsächlich etwas einbildete.

»Edmond,« wisperte sie.

Er schwieg. Sie wusste, dass er nach einer harmlosen Erklärung suchte. Es war kein gutes Zeichen, dass er so lange nichts sagte.

»Das ist die Bucht neben uns«, meinte er schließlich.

»Da ist doch diese Familie«, flüsterte Aline.

Sie hatten sie am späten Mittag des Vortages aus der Ferne ankommen sehen. Vater, Mutter, zwei Töchter. Sie hatten ihr Auto oben geparkt und waren mit Zelten und Rucksäcken beladen hinunter in die Bucht gestiegen. Die ältere Tochter, ein Teenager, hatte mürrisch dreingeblickt. Wahrscheinlich fand sie Ferien mit ihren Eltern das Allerletzte, und Camping war noch mal schlimmer. Aline hatte an ihren vierzehnjährigen Sohn Yanis gedacht, der sich rundweg geweigert hatte mitzukommen und jetzt vermutlich die zwei Wochen ohne Eltern nutzte, um ausschließlich vor seinem PC zu hocken.

»Da sucht man die Einsamkeit, und dann wimmelt es von Menschen«, hatte Edmond den Einzug der Familie mürrisch kommentiert, aber Aline hatte gelacht. Hier war weit und breit niemand. Nur sie selbst und nun diese anderen. Von wimmeln konnte gar keine Rede sein. Trotzdem hatte Edmond, nachdem sie am frühen Abend noch einmal nach West Kilbride gefahren waren und eingekauft hatten, ihr Auto bei der Rückkehr nicht auf dem Parkplatz, sondern ein kleines Stück entfernt in einem Feldweg abgestellt. Damit die fremde Familie die Nachbarn am besten gar nicht wahrnahm. Er war froh, dass zumindest eine Landzunge die beiden Buchten voneinander trennte.

Erneut erklang der Schrei. Laut und schrill. Er übertönte den Wind und die Wellen. Diese Frau schrie mit aller Kraft.

»Wir müssten mal nachsehen«, sagte Edmond. Sein leichter französischer Akzent, mit dem er Englisch sprach, hatte sich verstärkt. Edmond war Frankokanadier, was man ihm deutlich anhörte, wenn er in Stress geriet oder müde war. Jetzt, in diesem Moment, konnte Aline erkennen, dass es Angst war, die ihren Mann ergriffen hatte.

»Vielleicht kommen wir gar nicht hinüber«, flüsterte Aline. Bei Flut ragte die Landzunge so weit ins Meer, dass man nicht an ihr vorbei in die andere Bucht gelangen konnte. Dann konnte man nur den steilen Klippenpfad hinauf zur Hochebene klettern, dort oben entlanglaufen und ein ganzes Stück entfernt einen anderen Pfad wieder hinunternehmen. Bei Dunkelheit kein leichtes Unterfangen, zumal die Felsen auch noch nass waren vom Dauerregen.

»Ich laufe zur Landzunge und sehe mal nach«, sagte Edmond entschlossen. Seine Taschenlampe leuchtete auf. Aline sah, dass er sehr blass war.

»Soll ich mitkommen?«

»Warte lieber hier. Vielleicht kann ich sowieso nichts sehen. Es kommt darauf an, wie weit die Flut ist.«

»Sei vorsichtig.«

Edmond trug zum Schlafen einen Jogginganzug und Socken. Er kramte einen dicken Fleecepullover aus seinem Rucksack und streifte ihn über den Kopf. Dann griff er seine Turnschuhe und kroch aus dem Zelt.

Aline schaute auf ihre Armbanduhr. Achtzehn Minuten nach zwei Uhr in der Nacht. Sie suchte nach ihrem Handy, fand es irgendwo zwischen den Decken, die sie um ihren Schlafsack geschichtet hatte. Sie probierte aus, ob sie inzwischen Empfang hatten. Gestern war das nicht der Fall gewesen. Immer noch nichts! Weshalb hätte es sich auch geändert haben sollen? Verdammt, sie saßen in einer stürmischen Nacht in einem Zelt in einer gottverlassenen Bucht am Meer, nicht weit entfernt schrie eine Frau, als gehe es um ihr Leben, und sie konnten keinerlei Hilfe rufen. Weder die Polizei verständigen noch irgendjemanden sonst.

Vielleicht war es völlig falsch, dass Edmond nun versuchte, herauszufinden, was dort drüben gerade geschah. Vielleicht hätten sie sich schleunigst auf den Anstieg machen, sich in ihr Auto setzen, in eine belebtere Gegend fahren und die Polizei anrufen sollen. Sie kam sich zunehmend vor wie ein Tier in der Falle. Wenn dort drüben wirklich etwas Schlimmes geschah, dann waren auch sie selbst in Gefahr. Der Pfad nach oben war schon bei Tageslicht ein einziger Balanceakt, bei dem man es tunlichst vermeiden sollte, allzu oft nach unten zu blicken. Inmitten der schwarzen Nacht mochte Aline ihn sich kaum vorstellen. Noch weniger allerdings wollte sie hier in diesem Zelt warten bis … ja, bis was? Sie hatte ja keine Ahnung, was eigentlich vor sich ging. Am Ende war alles ganz harmlos.

Irgendwie glaubte sie das nicht.

Sie lauschte nach draußen. Der Wind war zu hören, die Brandung. Sonst nichts. Kein Schrei. Hatte sie sich getäuscht? Aber Edmond hatte es auch gehört. Und ernst genommen. Sonst wäre er nicht losgegangen.

Wo blieb er nur? Sie hatte das Gefühl, Stunden seien vergangen, seitdem er das Zelt verlassen hatte. Sie schaute erneut auf die Uhr. Sieben Minuten. Es waren erst sieben Minuten.

Die Nacht schien jetzt friedlich. Aline war dennoch entschlossen, am Morgen sofort von hier aufzubrechen. Keine einzige Nacht würde sie hier mehr verbringen, egal ob etwas passiert war oder nicht, egal ob Edmond stocksauer wäre. Sie wollte hier weg und irgendwohin, wo sie nicht völlig hilflos und allein waren.

Fast eine Viertelstunde war verstrichen, und sie fing an, sich ernsthaft Sorgen um ihren Mann zu machen und zu überlegen, ihm nachzugehen, da wurde der Reißverschluss am Zelteingang geöffnet. Edmonds Gesicht tauchte auf, beschienen vom Licht seiner Taschenlampe. Er war kreideweiß, und trotz des frischen Windes draußen glänzte Schweiß auf seiner Stirn.

Er sank mit den Knien auf seinen Schlafsack und fuhr sich mit der Hand über das Gesicht.

»Wir müssen weg«, flüsterte er.

Sie starrte ihn an. »Jetzt? Sofort?«

Er nickte. »Wir lassen alles liegen. Wir brauchen nur den Autoschlüssel und unsere Papiere. Zieh deine Schuhe an.«

»Das Zelt? Die Schlafsäcke? Unsere Kleidungsstücke?«

»Willst du das alles den Klippenpfad hinaufschleppen? Jetzt bei Nacht?«

Selbst wenn sie gar nichts mitnahmen als das, was sie am Leib trugen, stellte der Pfad nach oben ein riskantes Unterfangen dar.

»Was ist denn passiert?« Unwillkürlich passte sie sich seinem Flüsterton an.

»Ich war drüben. Ich habe gesehen …« Er brach ab.

»Du warst drüben? In der anderen Bucht?«

»Die Flut steigt, aber es ist noch ein Streifen frei. Ich konnte hinüber. Das bedeutet jedoch …« Er sprach nicht weiter.

Aline spürte, wie sie aus Furcht leise zu zittern begann. »Was bedeutet das?«

»Das bedeutet, dass sie auch zu uns kommen können,« sagte Edmond.

»Wer sind sie?«, fragte Aline.

Sie fanden den Autoschlüssel nicht. Sie suchten zwischen Decken, Klamotten, Badetüchern. Irgendwo musste der Schlüssel sein. Hatten sie ihn im Auto gelassen und es nicht abgeschlossen? Sie kramten und suchten, leuchteten in jeden Spalt, hatten dabei den Eindruck, ein einziges Durcheinander anzurichten.

»Das gibt’s doch nicht«, stieß Edmond immer wieder hervor, »das gibt’s doch gar nicht!«

In abgehackten Sätzen berichtete er, was er in der anderen Bucht gesehen hatte.

»Das sieht nicht gut aus … gar nicht gut. Ich habe Lichter gesehen. Und da waren Menschen, mehrere Menschen. Dann wieder ein Schrei. Es klingt nicht nach einer Party oder so. Es klingt fürchterlich. Ich habe ein Kind weinen hören. Ein Mann bettelte …« Er sprach nicht weiter.

»Was?«, fragte Aline.

»Er bettelte … um sein Leben«, stieß Edmond hervor.

Aline hielt in ihren hektischen Suchbemühungen inne. »Meinst du, das war der Vater? Von der Familie?«

Ein hochgewachsener, kräftiger Mann. Er hatte die meisten Gepäckstücke nach unten getragen. Er hatte nicht ausgesehen wie einer, der sich leicht fürchtete.

Dieser Mann sollte um sein Leben betteln?

Auch Edmond hörte auf zu suchen. Er neigte sich vor, griff Alines Hände. Seine Finger waren eiskalt. »Ich weiß nicht, was da drüben passiert«, sagte er eindringlich, »aber ich glaube, es ist ein Überfall. Irgendwelche Typen haben diese Familie überfallen. Ich habe keine Ahnung warum. Ob das eine private Rache ist, ob die Geld wollen oder …«

Sie wusste, was er hatte sagen wollen: »Oder ob es denen einfach Spaß macht …«

Denen … Wer, um Himmels willen, tat so etwas?

»Wir müssen hier weg«, sagte Edmond, »so schnell wie möglich. Lass die Autoschlüssel.«

»Aber der nächste Ort …«

»Egal. Und wenn wir Stunden zu Fuß unterwegs sind. Wir müssen hier weg – sofort!«

Aline war ebenfalls mit einem Jogginganzug bekleidet. Sie schob ihren Ausweis in die Hosentasche, schlüpfte in ihre Turnschuhe und griff ihr Handy, hielt es so fest umklammert, als sei es das Letzte, was ihr blieb auf dieser Welt. Am Ende war es das auch.

Ende … sie mochte das Wort nicht denken …

»Bist du fertig?«, flüsterte Edmond.

»Ja.«

»Kein lautes Wort. Ich glaube nicht, dass man das bis in die andere Bucht hören würde, aber wir sollten kein Risiko eingehen.« Eindringlich fügte er hinzu: »Die dürfen nicht merken, dass wir hier sind.«

»Ja«, hauchte Aline. Sie leckte sich über ihre trockenen Lippen. Nerven bewahren. Sie mussten unbedingt die Nerven bewahren. Ein Glück, dass ihr Auto nicht auf dem Parkplatz oben stand. Das rettete sie womöglich. Es gab keinen Hinweis auf ihre Anwesenheit.

Edmond drückte ihre Hand. Dann schob er sich rückwärts nach draußen und richtete sich auf. Aline folgte.

Sie schauten kurz in Richtung der Landzunge.

Im nächsten Moment erstarrten sie beide.

Eine Gestalt kam durch die Dunkelheit auf sie zu.

Andere folgten.

Es war zu spät.

Man hatte sie entdeckt.

2

Es regnete. Es hatte zwei Wochen am Stück geregnet, dann hatte der Regen für den vergangenen Nachmittag und für die Nacht ausgesetzt, und jetzt regnete es schon wieder. Der Himmel war grau, das Meer ebenfalls. Die Flut hatte ihren höchsten Stand überschritten, aber noch immer lief das Wasser als schmutzig gelber Schaum hoch den Strand hinauf. Ein etwa zwanzig Meter breiter Sandstreifen blieb unberührt vom Meer.

Er war der Schauplatz des Grauens.

Detective Inspector Finley Donaldson von der North Ayrshire Police zog fröstelnd die Schultern hoch. Sein dünner Mantel über seinem Anzug wärmte ihn nicht, und er hätte gerne irgendeine Kopfbedeckung zur Hand gehabt, eine Kapuze, einen Hut. Wenigstens einen Regenschirm. Aber allein der Wunsch danach fühlte sich lächerlich an angesichts dessen, was hier geschehen war. Wie nass er würde und ob er sich eine Erkältung zuzog, war wirklich zweitrangig.

Seine Mitarbeiterin, Detective Sergeant Aria McBride, trat an ihn heran. Sie war schlau genug gewesen, Jeans anzuziehen und ein dickes Kapuzensweatshirt. Dazu Gummistiefel. Man sank tief ein in den schweren, nassen Sand.

»Drei Tote«, sagte sie. »Ein Mann, eine Frau, ein Kind. Wahrscheinlich eine Familie. Wir haben noch keine Papiere gefunden, also können wir sie bislang nicht identifizieren.«

Fin Donaldson nickte. Eine junge Frau, die oben auf den Klippen in aller Frühe mit ihrem Hund gelaufen war, hatte die Zelte gesehen, von denen eines umgestürzt war, und dazwischen etwas, das ihr wie ein lebloser Körper erschien. Sie hatte die Polizei informiert. Die beiden Constables, die als Erste erschienen waren, hatten geglaubt, es lediglich mit wildem Zelten, was nicht verboten war, und einigen Schäden durch den Sturm in der Nacht zu tun zu haben. Möglicherweise war auch jemand durch herumfliegende Gegenstände verletzt worden. Dann jedoch war ihnen ziemlich schnell klar geworden, dass hier ein Fall für die Mordkommission vorlag. Es sah aus, als hätte ein Massaker stattgefunden, hätten Wahnsinnige gewütet. Fin Donaldson hatte einen der Constables bei seiner Ankunft auf einem flachen Felsen sitzend vorgefunden, grau im Gesicht, seinen Hut in der Hand. Er strich sich ständig über seine nassen Haare.

»So was habe ich noch nie gesehen«, murmelte er immer wieder. »Noch nie.«

Aria McBride hatte sich Notizen gemacht. »Der Arzt schätzt den Todeszeitpunkt aller drei Betroffenen auf die vergangene Nacht, grob zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens. Nach der Autopsie kann er mehr sagen.«

»Todesursachen?«, fragte Fin, obwohl er nicht sicher war, dass er das hören wollte.

»Die Frau wurde vergewaltigt, dann wurde ihr mit einem Stein der Kehlkopf eingeschlagen. Das kleine Mädchen wurde mit dem Gesicht nach unten im Sand vergraben. Es ist erstickt.«

Fin seufzte tief.

»Der Mann wurde ertränkt. Seine Arme und Beine sind gefesselt. Sein Körper weist Folterspuren auf. Unter anderem wurden ihm …«

Sie wurde unterbrochen. Oben auf den Klippen war einer ihrer Leute aufgetaucht. Er gestikulierte mit beiden Armen.

»Sir! Das müssen Sie sich ansehen. Sie müssen rüber in die andere Bucht kommen. Sofort!«

»Man kann nur obenherum gehen«, sagte Aria, die sich wie üblich bewundernswert schnell mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut gemacht hatte. »Die Ebbe hat eingesetzt, aber unten um die Landzunge herum ist es noch zu gefährlich.«

Der Aufstieg war steil und rutschig. Außer in diesen beiden Buchten gab es in der Gegend keine Steilküste, aber natürlich musste es Fin ausgerechnet hierher verschlagen. Mehr als einmal wäre er beinahe gestolpert. Er trug die falschen Schuhe für eine solche Unternehmung. Hinter sich hörte er Aria McBrides Schritte. Sie schien keine Probleme zu haben.

Oben angekommen blies ihnen der Wind den Regen noch stärker ins Gesicht. Fin fragte sich, warum man bei diesem Wetter campen wollte.

Sie kämpften sich gegen Wind und Regen den Klippenrand entlang, bis sie sich oberhalb der zweiten Bucht befanden. Fin kniff die Augen zusammen und sah, dass auch dort bereits Polizeibeamte herumliefen.

»Bitte«, sagte er, »nicht noch eine Familie?«

Es handelte sich um ein Ehepaar. Beide hatten ihre Papiere bei sich und waren leicht zu identifizieren. Bei dem Mann hatten die Sanitäter noch einen leichten Puls festgestellt und bemühten sich jetzt um eine Stabilisierung. Die Frau war tot. Sie saß aufrecht gegen einen Felsen gelehnt, nur der Kopf fiel zur Seite.

»Ihr wurde die Kehle durchgeschnitten«, berichtete ein junger Beamter, der aussah, als habe er Mühe, sein Frühstück bei sich zu behalten. »Ein einziger kräftiger Schnitt, so scheint es.«

Er reichte Fin einen Pass. »Der steckte in ihrer Hosentasche. Es ist alles ziemlich durchweicht vom Regen.«

Fin betrachtete das Dokument. »Ein kanadischer Pass.« Er schlug ihn auf. »Aline Doucet. Geboren am 29. Juli 1968 in Vancouver.«

»Der Mann ist auch Kanadier«, sagte ein Beamter und hielt einen zweiten Pass in die Höhe. »Edmond Doucet. Aus Québec.«

Fin nahm den Pass. Er schaute zu dem leichenblassen Mann hinüber, der gerade mit einer Sauerstoffmaske versehen vorsichtig auf eine Tragbahre geschoben wurde. Es würde ein schwieriges Unterfangen sein, ihn den steilen Pfad hinaufzutragen.

»Wird er es schaffen?«

Einer der Sanitäter blickte auf. »Sieht nicht gut aus. Etliche Messerstiche in Brust und Bauch.«

Warum sollte jemand kanadische Urlauber, die an der Westküste Schottlands zelteten, ermorden? Warum ein Ehepaar mit einer kleinen Tochter? Es machte keinen Sinn. Aber Fin wusste, dass Verbrechen nicht immer einen – ganz gleich wie perversen – Sinn ergaben. Manchmal hatten Menschen einfach Lust auf Gewalt. Genossen das Gefühl der Macht, das sich gegenüber unterlegenen Opfern bei ihnen einstellte. In einer größeren Gruppe stachelte man sich zudem gegenseitig auf unheilvolle Weise an. Im vorliegenden Fall musste es sich um mehrere Täter handeln, da war er sicher. Vier Menschen zu ermorden und einen weiteren schwer zu verletzen, schaffte nicht einer allein.

»Seit gestern Abend stieg die Flut«, sagte Aria. »Wenn das hier in den frühen Morgenstunden passierte, konnten sich die Täter gerade noch unten zwischen den Buchten bewegen.«

»Offenbar wussten sie, dass zwei Familien zelten«, sagte Fin. »Denn das Zelt hier kann man von drüben nicht sehen.«

»Und es parkt auch nur ein Auto oben«, sagte Aria. »Ob die Familien zusammengehören und in demselben Auto gekommen sind? Aber warum geht dann jeder in eine andere Bucht?«

Fin ahnte bereits, dass es schwierige Ermittlungen werden würden. Begleitet von großer Medienpräsenz und dem damit unvermeidlich verbundenen Druck auf die Polizei, schnelle Ergebnisse zu liefern.

Immerhin – bislang war noch keine Presse aufgetaucht.

Sein Handy klingelte. Der Anrufer war einer seiner Männer, die noch in der anderen Bucht mit dem Sichern der Beweismittel beschäftigt waren.

»Sir, Sie sollten kommen. Möglichst schnell.« Er klang aufgeregt. Heiser. Er musste gegen die Brandung anschreien.

Bei dem Gedanken, schon wieder einen rutschigen Klippenpfad hinauf- und einen anderen hinunterturnen zu müssen, wurde es Fin schon im Vorfeld schwindelig.

»Was ist denn passiert?«

»Es gibt eine weitere Überlebende. Bitte, kommen Sie. Ein unverletztes Mädchen. Es könnte sich am Ende um die einzige Zeugin handeln.«

Teil 1

Freitag, 3. März 2023

1

Iris Shaw erwischte gerade noch den letzten Bus, der bis Haviland Park fuhr, wo sie ihr Fahrrad für das restliche Wegstück geparkt hatte. Es war fast dreiundzwanzig Uhr. Sie hätte bei ihrer Freundin Tanya, mit der sie den Abend verbracht hatte, übernachten können. Aber sie hatte keine Sachen zum Wechseln dabei, keine Zahnbürste, und sie wusste, dass sie auf Tanyas viel zu kurzem und hartem Sofa kein Auge zubekam. Also hatte sie sich schließlich aufgerafft und war durch die kalte Nacht gelaufen. Der Busfahrer fuhr bereits los, hielt aber noch einmal, als er sie kommen sah.

»Nächstes Mal früher losgehen«, brummte er, als sie einstieg.

»Ja. Danke.« Sie sank auf einen Platz und versuchte, wieder zu Atem zu kommen. Eigentlich war sie sportlich und gut trainiert, aber sie und Tanya hatten Pizza gegessen und zusammen eine Flasche Sekt geleert. Iris fühlte sich leicht beschwipst, nach dem Sprint durch die Nacht aber schon wieder weitgehend nüchtern.

Außer Iris befanden sich nur noch drei weitere Fahrgäste im Bus. Eine junge Frau, die mit auf die Brust gesunkenem Kinn offenbar im Sitzen fest schlief. Ein älterer Mann, der mit konzentriertem Gesichtsausdruck auf seinem Smartphone herumtippte. Und ein jüngerer Mann, der einige Reihen vor Iris saß und sich immer wieder zu ihr umdrehte. Sie anglotzte.

Iris schaute zunächst zur Seite, riss sich dann jedoch zusammen und erwiderte seinen Blick. So lange, bis er sich abwandte.

Iris wurde oft von Männern angestarrt, verstand aber nie ganz warum. Sie fand sich nicht besonders hübsch. Sie hatte kurze blonde Haare, eine ziemlich gute, aber nicht spektakuläre Figur, und Fingernägel, die sie bis auf das Nagelbett abkaute. Womit also zog sie all die Blicke auf sich?

Der Typ wandte sich schon wieder zu ihr um. Er saugte sich förmlich an ihr fest.

»Ja?«, fragte Iris.

»Wie bitte?«, gab er zurück. Sie merkte jetzt, dass er sie gar nicht bewundernd anstarrte. Sondern irgendwie … feindselig.

»Sie schauen mich dauernd an«, sagte sie.

Er zuckte mit den Schultern.

Iris entschied für sich, dass der Typ zwar nervig, aber harmlos war. Sie atmete tief durch und lehnte ihren Kopf gegen die Fensterscheibe. Sie war müde. Sie hatte bis um vier Uhr gearbeitet, später mit Tanya gegessen und getrunken. Die Ferienreise für den Sommer geplant. Sie wollten zusammen nach Südfrankreich. In dem VW-Bus, der Tanyas Bruder gehörte.

An der vorletzten Haltestelle stiegen der ältere Mann und die schlafende Frau, die pünktlich den Kopf gehoben hatte, aus. Zurück blieben nur Iris und der jüngere Mann.

Iris seufzte leise.

Haviland Park war die Endstation. Der Bus fuhr auf das halbrunde Rondell und hielt an.

»Bitte alle aussteigen«, sagte der Fahrer.

Iris griff ihren Rucksack und stieg aus, gefolgt von dem jungen Mann. Sie ging zum Zaun hinüber, an dem sie ihr Fahrrad angeschlossen hatte. Morgens parkten hier etliche Räder. Jetzt lehnte nur noch ihr eigenes dort. Einsam im Dunkeln.

Sie hatte das Schloss bereits abgenommen, da fiel es ihr erst auf: der völlig platte hintere Reifen. Nicht einfach nur ohne Luft. Sondern nahezu zerfetzt. Mit einem Messer aufgeschlitzt.

Sie spürte, wie ihr schwindelig wurde, und musste sich für einen Moment an dem Zaun festhalten. Genau dasselbe hatte sie Anfang Februar erlebt, vor fast genau vier Wochen. Ein zerstörter Reifen. Abends, als sie von der Arbeit zurückgekommen war. Sie war wütend gewesen, hatte geflucht, hatte es aber nicht als einen Angriff auf sich selbst interpretiert. Irgendwelche halbstarken Idioten hatten es wohl witzig gefunden, ein Fahrrad kaputt zu machen. Sie hatten irgendeines ausgesucht – Pech, dass es ihres gewesen war. Aber zum zweiten Mal? Wieder ihr Fahrrad? Das war kein Zufall mehr. Jemand hatte genau sie im Visier. Zumal es ja auch noch den Brief gab.

Sie richtete sich auf. Der Reifen ließ sich, wie neulich schon, nicht flicken, sie würde einen völlig neuen Schlauch brauchen. Also musste sie das Rad vorläufig hier stehen lassen. Sie befestigte das Schloss erneut, obwohl es eher unwahrscheinlich schien, dass jemand das Rad in diesem Zustand klauen würde. Dann schulterte sie den Rucksack. Sie wohnte Richtung Lansdown, mitten in der Einöde. Mit dem Rad brauchte sie eine knappe Viertelstunde von hier aus nach Hause. Zu Fuß deutlich länger.

»Wer hat denn das gemacht?«, fragte eine Stimme hinter ihr. Der Mann aus dem Bus natürlich. Iris hatte nicht mehr auf ihn geachtet und geglaubt, er sei schon fort. Wieso lungerte der hier noch herum?

»Keine Ahnung«, sagte Iris. »Schon zum zweiten Mal.«

»Was? Das ist Ihnen schon mal passiert?«

»Anfang Februar, ja.«

»Du liebe Güte! Haben Sie Feinde?«

»Nicht dass ich wüsste.«

Der Brief. Definitiv hatte jemand etwas gegen sie. Aber das ging diesen Typen absolut nichts an.

»Wie kommen Sie denn jetzt nach Hause?«, fragte er.

»Zu Fuß.«

»Also … wenn Sie mögen …« Er deutete in die Dunkelheit hinter sich. »Mein Auto steht da hinten.«

»Wo wohnen Sie denn?«

»Napier Road.«

»Ich wohne weit draußen. Das ist ein riesiger Umweg für Sie. Nein, vielen Dank. Ich laufe.«

»Es wäre kein Problem für mich.«

Iris zögerte. Es war wirklich eine ziemliche Wanderung, die vor ihr lag. In einer kalten, noch recht winterlichen Nacht. Und sie war todmüde.

Man sollte nicht zu Fremden ins Auto steigen, ging ihr nur kurz durch den Kopf.

Irgendetwas an ihm fand sie unangenehm.

Er sprach mit leichtem Londoner Dialekt. Das war an sich jedoch nichts, was ihn verdächtig machte.

»In Ordnung«, sagte sie trotzdem. »Das würde natürlich alles einfacher für mich machen.«

Er streckte ihr die Hand hin. »Craig Ellis.«

Sie nahm seine Hand, die sich kalt und trocken anfühlte. »Iris Shaw.«

Sie gingen zu Craigs Auto. Am Innenspiegel hing ein Duftbaum und hüllte den Wagen in einen widerlich süßlichen Geruch. Iris hatte nicht gewusst, dass es diese Dinger überhaupt noch gab. Auf dem Rücksitz lag ein Stofftiger.

»Henry«, sagte Craig, als er Iris’ Blick bemerkte.

Iris rang sich ein Lächeln ab. »Niedlich.«

Sie behielt ihren Rucksack auf ihrem Schoß und umklammerte ihn mit beiden Armen. Sie wünschte, sie wäre schon daheim. Sie wünschte, sie wäre in ihrem Bett.

Craig entpuppte sich als ein sehr vorsichtiger Fahrer. Er tuckerte so langsam die Straße entlang, dass er zu anderen Uhrzeiten wütende Hupkonzerte anderer Autofahrer auf sich gezogen hätte. Jetzt jedoch war hier am Stadtrand kein Mensch mehr unterwegs. Einmal kreuzte ein anderes Auto ihren Weg, sonst sahen sie niemanden.

»Wo müssen wir denn jetzt hin?«, fragte Craig.

»Die Lansdown Lane entlang. Es gibt auch einen Feldweg. Den nehme ich immer mit dem Fahrrad.«

»Ich fahre nicht so gerne mit dem Auto über Feldwege«, sagte Craig, »das ist nicht gut für die Stoßdämpfer.«

Wahrscheinlich hielt er den Feldweg für eine Abkürzung, und er wollte Zeit mit ihr herausschinden. Iris wollte zwar so schnell wie möglich nach Hause, zugleich trieb ihr schon die Vorstellung, mit diesem Fremden zusammen irgendwo in der Wildnis wegen eines Achsenbruchs festzuhängen, den Schweiß auf die Stirn. Besser also die Landstraße.

Er ist unangenehm, aber er muss ja deshalb noch kein Triebtäter sein, rief sie sich zur Ordnung.

Craig arbeitete in der Reparaturannahmestelle einer Autowerkstatt in Bath. »Lausiger Job. Schlecht bezahlt. Ich kann mir nicht einmal eine eigene Wohnung leisten. Die Mieten in Bath sind inzwischen ja wirklich unanständig.«

Damit hatte er recht, aber Iris sagte nichts. Sie mochte sich auf kein tiefergehendes Gespräch einlassen.

»Ich wohne immer noch bei meinen Eltern«, fuhr Craig fort. Er wandte den Kopf zu ihr. »Und Sie? Was arbeiten Sie?«

»Ich arbeite in einer Arztpraxis.«

»Sie sind Ärztin?«

»Arzthelferin.«

»Ah. Verstehe. Da verdient man nicht schlecht, oder?«

»Geht so.«

»Und wie kommt es, dass Sie Single sind?«

Woher will er wissen, dass ich Single bin?, dachte Iris wütend. Tatsächlich war sie es aber. Seit etwas mehr als einem Jahr. Seitdem Thomas eines Morgens beim Frühstück plötzlich von seinen Haferflocken aufgeblickt und gesagt hatte: »Ich kann nicht mehr, Iris.«

In seinen Augen hatte sie sofort gesehen, dass es ihm ernst war.

Sie merkte, dass Craig sie von der Seite anstarrte und offenbar immer noch auf eine Antwort wartete.

»Craig, es ist wirklich sehr nett, dass Sie mich nach Hause fahren«, sagte sie, »aber eigentlich möchte ich Ihnen jetzt nicht mein halbes Leben erzählen.«

Er sah sie kalt an. »Sie sind doch Single«, sagte er. »Sonst säßen Sie jetzt gar nicht in meinem Auto. Dann hätten Sie Ihren Mann oder Freund angerufen, als Sie merkten, dass Ihr Fahrrad kaputt ist, und der hätte Sie dann abgeholt.«

Er war nicht dumm.

Aber ich, dachte sie, bin dumm. Ich hätte mir ein Taxi rufen sollen.

Nur weil sie zurzeit jeden Penny für die geplante Reise nach Frankreich zur Seite legte, gönnte sie sich so gut wie nichts mehr. Aber sie hätte wissen müssen, wann es besser war, eine Ausnahme zu machen.

»Da vorne wohne ich«, sagte sie.

»Wo?«

Natürlich konnte man das Haus in der Dunkelheit nicht sehen.

»Lassen Sie mich ruhig hier aussteigen. Den Rest laufe ich.«

»Oh nein. Ich lasse Sie doch nicht allein durch die Nacht laufen«, sagte Craig.

Iris hätte ihm gerne gesagt, wie unangenehm sie ihn fand, aber eine innere Stimme riet ihr davon ab. Er saß am Steuer. Sie war in der schwächeren Position.

Ich bin so dumm, dachte sie erneut.

Er bremste ab, als sie an einer schmalen Straße vorbeikamen, die nach links in die Felder abbog. »Hier?«, fragte er.

Theoretisch wäre das der richtige Weg gewesen, der schnurgrade zu Iris’ Haus hinführte. Theoretisch. Praktisch gab es ein Hindernis.

Einen ziemlich breiten Bach. Mit einer Brücke.

»Nein«, sagte Iris, »hier noch nicht. Geradeaus weiter und dann nach links da hinten in den Wald.«

Den Schleichweg hatten sie und Thomas ausgetüftelt, in den Tagen, als ihre Beziehung noch jung gewesen war. Thomas hatte das Spiel Erreiche jedes Ziel, ohne dass du dabei eine Brücke überqueren musst! mit Hingabe gespielt. Wie ein Puzzle, das man jeden Tag wieder anders zusammensetzen musste. Bei Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen stieß man auf Staunen und stand immer im Mittelpunkt mit dieser Geschichte.

»Eine Brückenphobie? Wirklich?«

Es gab einen Fachausdruck dafür. Gephyrophobie.

Manche Leute konnten sich nicht vorstellen, dass das echt sein sollte.

»Keine Brücke überqueren? Das gibt’s doch gar nicht!«

Thomas hatte Iris dann immer verteidigt. Er war geradezu wütend geworden, wenn andere Menschen die Krankheit seiner Freundin anzweifelten.

»Natürlich gibt es das. Nicht einmal so selten. Allerdings in unterschiedlich starker Ausprägung. Bei Iris ist das Problem sehr massiv.«

Sehr massiv hieß in ihrem Fall: Panikattacken, Zittern, Brechreiz, Weinkrämpfe, wenn es darum ging, dass sie eine Brücke überqueren sollte. War sie zu Fuß unterwegs, führte ihre Phobie oft sogar zu Lähmungen in den Beinen. Sie konnte buchstäblich keinen Fuß mehr vor den anderen setzen, und am ganzen Körper brach der Schweiß mit einer Heftigkeit aus, dass ihr schwindelig wurde. Andere Menschen lauschten derartigen Schilderungen mit offenem Mund, sodass sich Iris manchmal wie ein seltenes Tier im Zoo vorkam.

Craig bog in den Wald ab. Die Straße war hier bloß noch ein schmaler, nur stellenweise asphaltierter Weg.

»Komisch, wie du wohnst«, sagte er. »Man denkt nicht, dass hier noch etwas kommt.«

»Da ist man wenigstens sicher vor Belästigungen«, entgegnete Iris schnippisch.

Ihr Handy piepte. Es war eine Whatsapp-Nachricht von Tanya.

Bist du gut zu Hause angekommen?

Iris antwortete: Bin noch unterwegs. Mein Fahrradreifen war schon wieder zerschnitten!

Das gibt’s doch nicht!

Doch. Verrückt, oder?

Polizei??? Das ist keine Lappalie. Und der Brief!!

Ich weiß.

Irgendjemand muss dahinterstecken. Thomas???

Der hat sich doch in Luft aufgelöst.

Thomas hatte sich nach der Trennung nie wieder gemeldet. Tanya hatte scherzhaft gemeint, er sei wohl ans andere Ende der Welt geflohen vor Iris’ Brückenphobie. Er war aus dem gemeinsamen Leben mit unnachgiebiger Entschlossenheit ausgestiegen. Für Iris hatten sich dadurch auch ganz konkrete Probleme ergeben: Das zauberhafte Häuschen in der Hügellandschaft um Bath, das sie gemeinsam gemietet und in endlosen Wochenendstunden liebevoll restauriert und eingerichtet hatten, blieb ihr zwar, aber leider war sie nun auch allein für die Zahlung der Miete verantwortlich, die sie sich zuvor geteilt hatten. Sie kam nur mit größter Sparsamkeit über die Runden. Mit ein Grund, weshalb sie jetzt nicht im Taxi, sondern im Auto eines Fremden saß.

Sie verließen den Wald wieder, die Felder und Wiesen breiteten sich vor ihnen aus. Aus der Dunkelheit schälten sich die Umrisse eines kleinen Hauses.

»Dort?«, fragte Craig.

»Ja.«

Bin zu Hause, schrieb sie an Tanya.

Hast du ein Taxi genommen?

So ähnlich.

Craig hielt an. Obwohl man nur wenig sehen konnte, schien sein Orientierungssinn zu funktionieren. »Es wäre aber schneller gewesen, wenn wir vorhin von der Landstraße abgebogen wären«, stellte er fest.

Sie erwiderte nichts, stieß die Tür auf und wollte aussteigen. Craig hielt ihren Arm fest. »Warum so eilig?«

»Ich habe einen langen Tag hinter mir. Danke, dass Sie mich gefahren haben.« Sie schüttelte seine Hand ab und stieg aus.

Auch Craig stieg aus und kam um das Auto herum.

»Iris«, sagte er.

»Lassen Sie mich vorbei«, sagte Iris. Sie bemühte sich, keine Angst zu zeigen, obwohl ihr Herz schneller ging. Das Häuschen lag abseits der Siedlung Lansdown, getrennt durch ein dichtes Waldstück. Was immer hier mit ihr geschah, niemand würde es mitbekommen.

»Du könntest mir zumindest noch einen Kaffee anbieten«, sagte Craig.

»Sie sind ja völlig verrückt«, fauchte Iris. Sie wusste, dass Angst in ihrer Stimme lag. Sie sah Craig an, dass er es auch bemerkt hatte. Wieder dieser kalte Blick.

»Wir sollten uns unterhalten«, sagte er.

2

Sie lag im Bett, eine Wärmflasche an den Füßen, einen Wollpullover über dem ausgeleierten T-Shirt, das sie immer zum Schlafen trug. Ihr war heiß gewesen, vor Wut und vor Angst. Erst als die schlimmste Erregung abgeklungen war, begann sie zu frieren.

Sie hatte eine warme Milch mit viel Honig getrunken, aber auch das hatte es nicht besser gemacht: dieses innere Frösteln und Zittern.

Sie hatte es tatsächlich geschafft, ihr Haus ohne Craig zu betreten.

»Geh mir aus dem Weg!«, hatte sie ihn angefahren und ihren Rucksack drohend erhoben. »Geh mir aus dem Weg, oder ich schneide dir die Eier ab!«

Craig war tatsächlich zurückgewichen und hatte sie perplex angestarrt.

Sie hatte ihn scharf im Blick behalten, während sie in ihrem Rucksack nach ihrem Hausschlüssel kramte. Warum hatte sie das bloß nicht schon im Auto getan? Endlich fand sie ihn. Sie schloss die Tür auf.

»Und du glaubst, damit wirst du mich los?«, fragte Craig.

»Ich hoffe es, ja!« Sie knallte die Tür zu und lehnte sich von innen dagegen. Ihre Beine fühlten sich weich wie Pudding an. Das war knapp gewesen.

Von draußen kam kein Laut mehr.

Sie schob den Riegel vor die Tür, ging in die Küche und zog dort die Vorhänge zu, ehe sie Licht machte. Sie fürchtete, dass er um das Haus herumlief und durch die Fenster nach drinnen zu spähen versuchte. Sie ließ ihren Rucksack auf einen Stuhl fallen, nahm Milch aus dem Kühlschrank, schaltete den Gasherd an. Das Zucken der kleinen blauroten Flämmchen beruhigte sie ein wenig.

Als sie die Treppe hinaufstieg, hörte sie, wie draußen ein Motor angelassen wurde. Gott sei Dank, Craig gab offenbar auf.

Im Bett wurde sie ruhiger, auch wenn das Frieren nicht aufhörte. Sie überlegte, was sie tun sollte. Zum Glück war der nächste Tag ein Samstag, sie musste nicht zur Arbeit. Sie konnte in aller Ruhe zur Haltestelle Haviland Park laufen und ihr Fahrrad zum nächstgelegenen Fahrradshop bringen. Sie kannte den Besitzer schon, denn er hatte ihr Rad auch beim letzten Mal repariert. Tanya hatte gemeint, sie solle die Polizei verständigen. Aber was konnte die schon tun?

Ich muss morgen darüber nachdenken, beschloss sie, ich bin jetzt viel zu kaputt für einen klaren Gedanken.

Craig war eine Sache. Ein blöder Idiot, zu dem sie unvernünftigerweise ins Auto gestiegen war. Aber Craig hatte mit Sicherheit nichts mit den Reifen und mit dem Brief zu tun. Oder doch? Hatte er sie schon länger im Visier? War die heutige Begegnung im Bus kein Zufall gewesen? Stellte er ihr nach? Aber dann hätte er ihr doch irgendwann schon einmal auffallen müssen. Im Bus, in der Stadt. Andererseits – meist achtete sie kaum auf die Menschen ringsum.

Wenn es nicht Craig war, dann gab es jemand anderen, der sie aufs Korn genommen hatte. Der eine große Abneigung gegen sie hegte. Es kostete Mühe, Fahrradreifen so gründlich zu zerschneiden, wie die unbekannte Person es getan hatte, und es barg das Risiko, dabei gesehen zu werden. Haviland Park war keine stark frequentierte Station, aber es hielten in Abständen doch immer wieder Busse dort, Menschen stiegen aus, andere warteten auf die Abfahrt. Es war sicher möglich, einen Moment zu finden, in dem man dort allein war, aber man musste lang und geduldig warten, musste sich beeilen, konnte überrascht werden.

Gab es vielleicht Überwachungskameras? Der Täter hatte das bestimmt vorher überprüft.

Obwohl Iris geglaubt hatte, in dieser Nacht überhaupt nicht mehr einschlafen zu können, dämmerte sie über alldem Grübeln schließlich ein. Erschöpft fiel sie in einen tiefen Schlaf.

Ein lautes Geräusch ließ sie hochschrecken. Sie brauchte einen Moment, um sich in ihrem traumumnebelten Gehirn klarzumachen, was sie geweckt hatte. Dann begriff sie, dass es klirrendes Glas gewesen war. Sie hatte die Laute noch in ihren Traum eingebaut, war gegen eine Glaswand gelaufen, die sofort in tausend Stücke zerbarst.

In Wirklichkeit jedoch lag sie in ihrem Bett, und irgendwo war tatsächlich Glas zerbrochen. Im Haus. Unten wahrscheinlich.

Sie saß senkrecht zwischen ihren Kissen und lauschte in die Dunkelheit. Alles, was sie hörte, war das Pochen ihres Herzens und das Rauschen ihres Blutes.

War es doch nur ein Traum gewesen?

Aber sie hatte das Klirren noch in den Ohren. Aus irgendeinem Grund wusste sie genau, dass es kein Traum gewesen war.

Leise verließ sie ihr Bett, tappte aus dem Zimmer. Es gab einen kleinen Flur, von dem aus eine gewundene Holztreppe nach unten führte. Iris blieb auf dem Absatz stehen und starrte hinunter. Es war stockdunkel. Und still.

Wenn jemand eine Fensterscheibe eingeschlagen hatte, oder sogar die Glastür, die vom Wohnzimmer in den Garten führte, konnte dieser Jemand problemlos ins Haus gelangen. War wahrscheinlich schon drinnen. Aber müssten dann die Scherben nicht unter seinen Schritten knirschen? Vielleicht war es ihm gelungen, sie zu umgehen.

Vielleicht stand da unten jemand, lautlos, hielt den Atem an, genau wie sie.

Sie erinnerte sich, im Fernsehen einmal gehört zu haben, was die Polizei riet, wenn man glaubte, ein Einbrecher sei im Haus.

Um keinen Preis solle man versuchen, ihn zu stellen. Auch der Versuch, ihn zu verjagen, konnte schiefgehen. Am besten war es, man verließ unauffällig das Haus. Wenn das nicht möglich war, sollte man sich an einen sicheren Ort, etwa in ein abschließbares Zimmer, zurückziehen und die Polizei anrufen.

Das Haus zu verlassen, kam in ihrem Fall nicht infrage, denn dann hätte sie an dem Täter vorbeigemusst.

Sie huschte in ihr Schlafzimmer zurück und schloss die Tür. Es gab keinen Schlüssel, nur einen Haken, den man in einer Öse an der Wand einhängen konnte. Absolut nicht geeignet, einen Eindringling abzuhalten, aber es war besser als nichts. Sie sah sich suchend nach ihrem Handy um, dann fiel ihr ein, dass es in ihrem Rucksack steckte und dass dieser in der Küche auf einem Stuhl lag.

Sie fluchte leise. Sie musste jetzt entweder hier in ihrem Zimmer warten, bis der Eindringling – Craig Ellis? – hinaufgeschlichen kam, oder sie musste irgendwie nach unten und an ihr Handy gelangen.

Kurz erwog sie, aus ihrem Fenster zu klettern, aber der Abstand zum Boden war zu hoch, es gab auch keine Regenrinne oder irgendeine Kletterpflanze, an der sie sich hätte festhalten können. Und unten war die Terrasse. Sie würde sich die Beine brechen, wenn sie sprang.

Sie verließ erneut ihr Zimmer, wobei sie, ohne es überhaupt zu merken, den Atem anhielt. Aus dem Haus war nicht das geringste Geräusch zu hören. Sie fand das merkwürdig, warum sollte wer-auch-immer da unten völlig reglos verharren?

Sie tappte auf Zehenspitzen die Treppe hinunter. Einmal knarrte eine Diele, und sie blieb entsetzt stehen, wartete, aber nirgends bewegte sich etwas. Sie setzte ihren Weg fort. Zum Glück kannte sie sich so gut aus, dass das fehlende Licht sie nicht störte. Aber jede Sekunde erwartete sie, dass eine Taschenlampe aufleuchtete und dass Craig Ellis vor ihr stand und sie aus kalten Augen anstarrte.

Aber alles blieb dunkel.

In der Küche griff sie ihren Rucksack und eilte wieder hinauf, schneller diesmal und weniger vorsichtig als zuvor. Oben schloss sie die Tür, hängte den sinnlosen Haken ein. Sie fand ihr Handy sofort in einer der Außentaschen. Das Display verriet ihr, dass es kurz nach zwei Uhr in der Nacht war. Hektisch tippte sie den Notruf ein. Als sich eine ruhige Männerstimme meldete, nannte sie ihren Namen und ihre Adresse. Dann brach sie in Tränen aus und fügte hinzu: »Bitte kommen Sie schnell. Es ist jemand in meinem Haus!«

Obwohl Iris so weit außerhalb wohnte, dauerte es keine zehn Minuten, und zwei Beamte waren da, ein Mann und eine Frau. Iris ließ sie ins Haus. Beide streiften Einweghandschuhe über. Der Mann sah sich sofort um, während seine Kollegin Iris in die Küche führte und sie bat, auf einem Stuhl Platz zu nehmen.

»Ganz ruhig«, sagte sie. »Wir sind ja da. Ich bin Police Constable Julia Reid. Sie heißen Iris Shaw?«

»Ja«, hauchte Iris. Sie versuchte, das Zittern in ihren Händen unter Kontrolle zu bekommen, jedoch vergeblich.

»Können Sie mir sagen, was geschehen ist?«

Iris schilderte, wie sie plötzlich von einem lauten Geräusch aufgewacht war. Es habe wie berstendes Glas geklungen. So, als habe jemand ein Fenster oder eine Tür eingeschlagen.

»Ich hatte sofort Angst, weil …«

»Weil?«, fragte PC Reid. Sie hatte warme grüne Augen. Sie wirkte vertrauenserweckend.

»Ich bin gestern Abend bei jemandem mitgefahren. Oder eigentlich war es schon Nacht. Gegen dreiundzwanzig Uhr. Von der Haltestelle Haviland Park bis hierher.«

»Bei jemandem mitgefahren?«

»Ja. Einem Mann. Ich kannte ihn nicht.«

»Sie haben kein Auto?«

»Ein Fahrrad. Aber ein Reifen war zerschnitten.«

»Oh«, sagte Reid. Sie notierte sich etwas auf einem kleinen Spiralblock, den sie vor sich liegen hatte. Kariertes Papier. Auf eine tröstliche Art altmodisch.

»Ja. Ich konnte nicht mehr damit fahren. Der Mann hatte mit mir im Bus gesessen und mir angeboten, mich nach Hause zu fahren. Ich fand ihn sehr unangenehm. Schon im Bus hatte er mich die ganze Zeit über angestarrt.«

»Trotzdem sind Sie bei ihm eingestiegen?«

Iris zuckte hilflos mit den Schultern. Sie wusste ja selbst längst, dass das ein Fehler gewesen war.

»Zu Fuß ist es sehr weit. Und ich war so müde. Und ein Taxi … na ja, das kostet halt Geld.«

»Wie verhielt sich der Mann, als Sie bei ihm im Auto saßen?«

»Unangenehm. Feindselig.« Sie überlegte. »Irgendwie nicht so, als wolle er mich anbaggern. Eher so, als habe er etwas gegen mich. Und als ich hier ausstieg, wollte er unbedingt mit ins Haus. Um mit mir zu reden.«

»Haben Sie sich in diesem Moment von ihm bedroht gefühlt?«

»Ja.«

»Aber Sie wurden ihn los?«

»Ich brüllte ihn an, was ihn erschreckte. Das nutzte ich, um schnell ins Haus zu gelangen. Ich hörte ihn dann wegfahren.«

»Haben Sie sich das Autokennzeichen gemerkt?«

»Nein. Aber ich weiß, wie der Mann heißt. Craig Ellis. Er wohnt in der Napier Road in Bath.«

PC Reid schrieb eifrig mit. »Sehr gut. Den kriegen wir. Sie meinen, er könnte also noch einmal zurückgekommen sein?«

»Ja. Allerdings …« Iris zögerte.

Reid sah sie erwartungsvoll an. »Ja?«

»Ich meine, da gibt es ja noch den, der mir den Reifen zerschnitten hat. Gestern. Und vor ungefähr vier Wochen schon einmal.«

»Das ist Ihnen vor kurzem schon einmal passiert?«

»Ja. Und ich habe einen Brief bekommen.« Sie stand auf, öffnete ein Fach im Küchenschrank, in dem etliche Kochbücher standen. Dazwischen hatte sie den Brief geklemmt.

»Hier«. Sie reichte ihn an die Polizistin. »Der lag bei mir im Briefkasten. Nicht frankiert, er wurde also vom Absender wohl selbst eingeworfen. Anonym natürlich.«

Reid griff den Brief und entfaltete ihn.

»Ich bin schon sehr nah. Du wirst dir wünschen, tot zu sein«, las sie vor. Sie blickte Iris an. »Wann kam das?«

»Anfang Januar. Am … 5., glaube ich.«

»Wissen Sie, was mit dieser Botschaft gemeint ist?«

»Nein. Ich habe keine Ahnung.«

»Sie haben in diesem Jahr einen anonymen Drohbrief bekommen, und Ihnen wurden zweimal die Fahrradreifen zerschnitten«, stellte PC Reid fest. »Und nun noch ein Einbruch. Haben Sie irgendeine Vorstellung, wer …«

»Nein«, unterbrach Iris.

»Diesen …«, Reid sah auf ihren Block, »diesen Craig Ellis haben Sie vor heute Abend nie getroffen?«

»Nicht dass ich mich erinnern könnte.«

»Im Bus vorher vielleicht schon einmal?«

»Ich fahre ja sonst viel früher am Abend. Da ist der Bus immer voll besetzt. Kann natürlich sein, dass er dabei war …«

PC Reid zog eine kleine Plastiktüte hervor, in die sie den Brief gab.

»Wir untersuchen diesen Brief spurentechnisch. Und wir nehmen uns diesen Mr Ellis vor. Vielleicht fühlt er sich als ein abgewiesener oder gar nicht erst wahrgenommener Verehrer. Manche Männer können sehr unangenehm werden, wenn eine Frau nicht auf ihre Signale reagiert.«

Der Kollege kam in die Küche.

»Police Constable Abdi Khan«, stellte er sich vor. »Das Haus ist komplett gesichert. Niemand da. Die Glasscheibe der Verandatür im Wohnzimmer wurde mit einem Stein eingeschlagen. Der Täter hätte nach innen greifen, den Schlüssel umdrehen und hineinkommen können. Hat er jedoch nicht getan. Die Tür ist abgeschlossen.«

»Vielleicht hat er abgeschlossen, als er ging«, murmelte Iris.

»Sehr unwahrscheinlich«, sagte PC Khan. »Es war wohl niemand hier drinnen. Der oder die Täter wollten Sie nur entweder erschrecken oder einfach etwas zerstören.«

»Wie das Fahrrad«, sagte Reid. In kurzen Worten setzte sie ihren Kollegen über die Vorfälle in Kenntnis.

Khan zog die Augenbrauen hoch. »Irgendjemand mag Sie nicht, Mrs …«

»Iris Shaw«, sagte PC Reid.

Khan runzelte die Stirn. »Iris Shaw? Hießen Sie früher anders?«

»Ja«, sagte Iris.

Er starrte sie an. »Doch nicht Millard? Die Iris Millard?«

Sie nickte.

Freitag, 30. Juni

Es hatte eine kurze Ansprache gegeben, für jeden ein Stück Kuchen und für die Beamten, deren Dienst beendet war, einen Plastikbecher mit Sekt. Danach brachen einige in ihr Wochenende auf, andere kehrten an ihre Schreibtische zurück. Kate machte sich auf den Heimweg. Detective Chief Inspector Pamela Graybourne, ihre Vorgesetzte, half ihr, den Pappkarton mit den übrigen Kuchenstücken und den Korb mit den Sektflaschen zum Auto zu tragen.

»Ich bin sehr stolz auf Sie«, sagte sie, als Kate alles im Kofferraum verstaut hatte und etwas unschlüssig neben dem Wagen stehenblieb. »Es war längst überfällig – Inspector!«

Kate spürte, dass ihre Wangen heiß wurden. Ja, sie war stolz. Und glücklich. Detective Inspector Kate Linville. Seit dem heutigen Tag durfte sie den Titel führen. Sie war befördert worden, nach Jahren, in denen sich nichts bewegte und sie auf dem Rang des Detective Sergeant festgemauert schien. In denen sie während ihrer Ermittlungsarbeiten mehr als einmal mit den Vorschriften kollidiert war, weshalb sie geglaubt hatte, aufstrebende Karrierepläne für längere Zeit beiseitelegen zu können. Letztlich war es Pamela Graybourne, ihre Vorgesetzte, gewesen, die sich eingesetzt und Kate für die Prüfung vorgeschlagen hatte. So grundverschieden die beiden Frauen waren: Auf dem beruflichen Sektor hielten sie viel voneinander. Pamela schätzte Kates Verlässlichkeit, ihre Kreativität und bis zu einem gewissen Grad sogar ihre Eigenwilligkeit. Sie waren in den vergangenen Jahren jedoch keine Freundinnen geworden, und das nicht nur, weil Pamela von einem freundschaftlichen Verhältnis zwischen Chefin und Team nicht allzu viel hielt. Sondern auch, weil es schwierig war, sich mit Kate zu befreunden. Pamela kannte kaum jemanden, der so tief in einem Schneckenhaus, bestehend aus Misstrauen und Vorsicht, lebte wie Kate.

»Danke«, sagte Kate. »Für alles.«

»Feiern Sie heute Abend noch ein bisschen?«, fragte Pamela.

»Hm, ja, mal sehen«, wich Kate aus. Wahrscheinlich allein mit ihrer Katze vor dem Fernseher oder mit einem Glas Wein auf der Terrasse … Aber es kam eben darauf an, was man unter feiern verstand. Sie selbst war da ziemlich anspruchslos.

»Nicht mal sehen«, sagte Pamela. »Heute ist ein besonderer Tag. Und ein wunderschöner Sommerabend dazu. Ich würde ein paar Freunde zusammentrommeln und alle in irgendein Pub am Hafen einladen und dann einfach mal das Leben und den Erfolg genießen.«

»Mir fällt schon etwas ein«, sagte Kate. Es würde wohl auf die Terrasse, die Katze und das Glas Wein hinauslaufen – aber das mochte sie mit Pamela nicht diskutieren. Ihr Privatleben ging niemanden etwas an. Unauffällig musterte sie ihre Vorgesetzte. Pamela, die zwei Jahre zuvor zum Chief Inspector befördert worden war, sah seit einiger Zeit sehr blass aus, und sie hatte sichelförmige braune Schatten unter den Augen. Sie schien auch ziemlich abgenommen zu haben. Kate wusste, dass sie sich für den nächsten Freitag hatte beurlauben lassen. Zum Durchchecken.

»Wahrscheinlich immer noch die Folgen von Covid«, hatte sie zu Kate gesagt. »Diese Müdigkeit macht mich noch verrückt. Wir hängen alle durch nach den letzten Jahren, nicht wahr? Aber man will ja alles ausschließen.«

Die letzten Jahre mit der Coronapandemie und den damit verbundenen Auflagen hatten jeden beim CID Scarborough extrem gefordert, aber das Schicksal teilten alle Menschen und die Angehörigen nahezu jeder Berufsgruppe. Viele waren ins Homeoffice verbannt worden, Restaurants, Cafés und Hotels hatte man geschlossen, überforderte Eltern hatten ihre Kinder im Homeschooling unterrichtet, Ehen waren in der erzwungenen Nähe kollabiert. Menschen waren pleitegegangen, vereinsamt, in isolierten Pflegeheimen gestorben. Die Welt und das Leben waren aus der Spur geraten. Niemand war unberührt geblieben. Selten zuvor, vielleicht nie, hatte sich die gesamte Welt in einer so großen, kollektiven Krise befunden.

Pamela Graybourne hatte eine heftige Coronaerkrankung durchlitten, fast zu Anfang und lange bevor es die Impfstoffe gab. Später war sie erneut krank geworden, zu einer Zeit, da es auch Kate und schließlich nahezu jeden im Präsidium erwischt hatte. Während Kate sich gut erholt hatte, hing Pamela ein knappes Jahr später ziemlich in den Seilen. Sie vermutete, an Long Covid erkrankt zu sein, schleppte sich jedoch eisern und diszipliniert zu ihrer Arbeit.

»Sie sollten in den Urlaub fahren«, sagte Kate. »Irgendwohin in den Süden. Drei Wochen Sonne und Ruhe.«

»Vielleicht«, sagte Pamela und fügte nach einer Pause hinzu: »Es klingt etwas absurd, aber ich fühle mich zu müde, um in den Urlaub zu fahren. Verrückt, oder?«

»Gar nicht«, sagte Kate. »Auch eine Urlaubsreise ist mit Strapazen verbunden.«

Sie verabschiedeten sich voneinander, dann fuhr Kate durch den hellen, warmen Abend in Richtung ihres Zuhauses. Es waren viele Menschen unterwegs. Zwar hatten in den allermeisten Teilen Englands die großen Ferien noch nicht begonnen, aber Menschen, die keine schulpflichtigen Kinder hatten, zog es schon jetzt in die Badeorte entlang der Küste.

Vielleicht sollte ich ans Meer fahren, dachte Kate, mich an den Strand setzen und noch ein Glas Sekt trinken.

Irgendwie fühlte sich das aber auch nicht wirklich festlich an.

Allein war es nie festlich.

Sie fuhr in eine Parklücke am Straßenrand, hielt an und überlegte.

»Trommeln Sie ein paar Freunde zusammen …«

Wahrscheinlich konnte sich niemand ein Leben vorstellen, in dem es einfach keine Freunde gab. Jeder betonte heutzutage ständig, dass er eine Menge Freunde hatte. Kate kannte die Wochenendberichte von Kollegen am Montagmorgen im Büro: Ich war mit Freunden essen (oder grillen oder schwimmen oder wandern oder in einer Ausstellung oder, oder, oder …)

Mit Freunden. Das klang, als habe man einen riesigen Pool voller Freunde, aus dem man bei jeder Gelegenheit beliebig ein paar Exemplare fischen konnte, wenn man sie brauchte. Saßen andere Menschen nie ein ganzes Wochenende lang allein vor dem Fernseher? Oder im Garten? Oder beim Frühstück? Kochten sie nie eine Mahlzeit nur für sich allein oder tranken zu viel Wein, weil das ein wenig von dem Frust wegspülte?

Wussten sie bei einer Beförderung immer, mit wem sie feiern könnten?

Entschlossen startete sie das Auto wieder und fuhr weiter. Es gab ja jemanden. Und den würde sie jetzt aufsuchen.

Sie hatte im Grunde nicht vorgehabt, mit Caleb Hale auf ihren beruflichen Erfolg anzustoßen, obwohl er ihr vor ein paar Tagen schon in den Sinn gekommen war. Aber zwei Gründe hatten dagegengesprochen. Zum einen verbot sich der Begriff anstoßen im allgemein üblichen Sinn, denn als trockener Alkoholiker hätte Caleb dafür nur Wasser nehmen können – oder eine Cola, was er meist bevorzugte. Kate fand das zwar nicht schlimm, aber es führte bei Caleb immer zu zynischen Bemerkungen, die sie sich ersparen wollte. Zum anderen wusste sie, dass Caleb nicht gern über ihren Beruf, der früher auch einmal seiner gewesen war, sprach. Caleb war ein ranghoher Ermittler gewesen, als Detective Chief Inspector einer der höchsten Beamten im CID Scarborough. Nach einem missglückten Einsatz, bei dem ihm eine Alkoholisierung hatte nachgewiesen werden können, war er suspendiert worden; später, nach dem katastrophal fehlgeschlagenen Versuch, eine entführte Frau zu befreien, hatte er von sich aus den Dienst quittiert. Er fühlte sich von seinem Beruf, der einst seine Leidenschaft gewesen war, vollkommen überfordert. Er hatte danach als Barkeeper gejobbt, war in eine billige Wohnung gezogen, hatte seine Stelle verloren, weil er zu oft betrunken gefehlt hatte. Die Coronajahre hatte er für einen Entzug genutzt. Genauer für zwei Entziehungskuren, zwischen denen ein Rückfall lag. Inzwischen arbeitete er als Taxifahrer, aber der Beruf machte ihm keinen Spaß. Kate wusste, dass er sich nach den Jahren bei der Polizei zurücksehnte, dass er sich seiner Tätigkeit jedoch nach wie vor nicht gewachsen fühlte. Bei ihren seltenen Treffen – Kate war äußerst eingespannt, und Calebs Fahrzeiten waren oft mit dem Leben anderer Menschen nicht kompatibel – versuchte sie, ihre Arbeit möglichst wenig zu thematisieren. Sie wollte ihm das Herz nicht schwer machen. Er wusste von ihrer Beförderung, aber sie hatte vorgehabt, diese nicht weiter zu erwähnen.

Heute Abend würde sie es tun. Weil sie selbst zu bedürftig war, als dass sie auf ihn hätte Rücksicht nehmen können.

Sie sah sein Taxi vor dem großen Haus in der Queen’s Parade stehen, in dem er eine winzige Wohnung im zweiten Stock bewohnte. Das Haus war heruntergekommen und ziemlich düster, aber die Miete erschwinglich. Man hatte nach Osten einen traumhaften Blick über das Meer. Dieser entschädigte für tropfende Wasserhähne, ständig kaputte Heizungen und feuchte Wände. Ein bisschen zumindest.

Kate ließ die Sektflaschen im Auto, nahm aber den Karton mit den Kuchenstücken mit hinauf. Es war nicht ganz die richtige Zeit für Kaffee und Kuchen, aber man konnte einen etwas verspäteten High Tea aus dem Treffen machen. Vielleicht könnten sie auch einfach am Meer spazieren gehen. Der Abend war wunderbar, sonnig und warm. Vor elf Uhr nachts wurde es um diese Jahreszeit hier im Norden nicht dunkel.

Da die Klingel oben an der Wohnungstür wie üblich nicht funktionierte, klopfte Kate und hörte gleich darauf Schritte. Caleb öffnete ihr. Er trug verwaschene Jeans, die er auf Höhe seiner Knie abgeschnitten hatte, dazu ein dunkelblaues T-Shirt. Er war barfuß.

Und er hatte eine ziemliche Alkoholfahne.

»Guten Abend, Detective Inspector«, sagte er in übertriebenem Tonfall und deutete eine Verbeugung an. »Komm rein. Wenn du dich jetzt in deinem hohen Dienstgrad mit einem auf ganzer Linie gescheiterten Polizisten wie mir überhaupt noch abgibst!«

Sie war so erschrocken, dass sie zunächst kein Wort herausbrachte. Sie stand wie erstarrt, den Karton mit dem Kuchen auf dem Arm, und schaute Caleb an wie ein Gespenst.

»Was ist los?«, fragte Caleb.

Sie schob sich in seine Wohnung. Dreieinhalb Jahre nachdem er aus seinem großen Haus auf den Klippen hierher umgezogen war, standen immer noch zwei Umzugskisten in der kleinen Diele. Was vor allem damit zusammenhing, dass Caleb keinen Platz für all die Dinge fand, die er mitgebracht hatte. Er nutzte die Kisten als Abstelltisch: Eine Baseballkappe lag darauf, an deren Schirm Sand klebte, eine Sonnenbrille. Daneben der Autoschlüssel.

Kate schloss die Tür hinter sich.

»Du hast getrunken«, sagte sie.

»Ja.«

»Caleb …«