Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

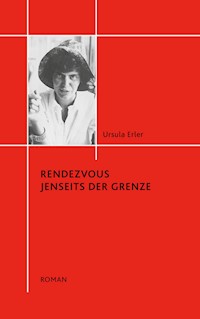

Kennzeichen der dritten Phase der Frauenbewegung sind die Erzählungen und Prosaskizzen von Ursula Erler. ... Hier werden ideologische Verhärtungen eines Denkens in Rollen und Anti-Rollen aufgelöst zugunsten jener Offenheit eines "Probehandelns und Probedenkens", das nicht absieht, wo es anlangen wird. Um dieser Offenheit willen erzählt Ursula Erler. Ihr Schreiben wird von dem Pathos der Botschaft getragen, die Frau müsse durch die lesbische und heterosexuelle Liebe gleichermaßen hindurchgehen, um jenseits davon jene Zärtlichkeit zu finden, die unteilbar und total sei, "in der alles nicht mehr zählte: Geschlecht und Alter, Schönheit und nicht mehr Schönheit". In der Utopie des Hermaphroditen ist die Hoffnung aufgehoben,"die Geschichte von Mann und Frau müsse doch endlich anfangen".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 254

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ursula Erler studierte Germanistik, Theologie und Theaterwissenschaft an den Universitäten Köln und Bonn. Von 1971 bis 1981 war sie Dozentin für Literatur und Soziologie an der Kölner Volkshochschule. Sie lebte mit Ehemann und zwei Töchtern seit 1974 in Wiehl-Marienhagen. Erler war Verfasserin von Romanen und Essays. Sie starb 2019 im Alter von 77 Jahren und wurde auf dem Kölner Melaten Friedhof beigesetzt.

Inhaltsverzeichnis

DER EINE TEIL

Das Begräbnis

Der Brautkuß

Ein Leben

Der Vater

Das Tanzbein

Die Verwirrung

Der Triumph

Die Szene

Der Mut der Verzweiflung

Die Harlekinade

Die Wöchnerin

Der Dudelsack

Der Scheidungsantrag

Pomme d’Apis

Der Schläfer

DER ANDERE TEIL

Ende der Sympathie

Eine helle Nacht

Regen

Impotenz

Weine nicht, Marianne

Genie

Bouillon mit Bouillon ohne

Mama und Sohn:

Das ist Leichenschändung, Charlie

Existentialismus ade

In die Städte zurück

Sujet sans regret

Glücksräume

Als Johanna zwanzig war

Willi, der Unterhaltungsmusiker

Der lange Tod in Freiburg

Jedermanns Tod

Lebenslänglich

Die Geschichte von Mann und Frau muss neu anfangen

DER EINE TEIL

In Erinnerung an Tiny Wirtz

INHALTSVERZEICHNIS

DER EINE TEIL

Das Begräbnis

Der Brautkuß

Ein Leben

Der Vater

Das Tanzbein

Die Verwirrung

Der Triumph

Die Szene

Der Mut der Verzweiflung

Die Harlekinade

Die Wöchnerin

Der Dudelsack

Der Scheidungsantrag

Pomme d’Apis

Der Schläfer

DER ANDERE TEIL

Das Begräbnis

Als Effi Seidel vor dem Zusammenbruch ihres Glücks stand – ein Ausdruck ihrer Mama für den Tatbestand, daß Effi seit zwei Monaten von ihrem Mann verlassen und mit ihren beiden Kindern alleine war –, brachte sie der Anlaß des Begräbnisses ihres Vaters, eine gute Woche nach dem diesjährigen Karfreitag, am Rand der Grube mit den Menschen zusammen, die an ihrer Kindheit und Jugend und jetzt an ihrem Schmerz über den Toten ihren Anteil besessen hatten und besaßen. Da waren zunächst die Schwester und der Schwager, die das Begräbnis sozusagen in Regie genommen hatten: die Bestellung der Orgelstücke, Blumenarrangements, Kandelaber und Läufer, die Holzqualität des Sarges bei der Aufbahrung in der Trauerkapelle, die Gangfolge der Trauernden beim letzten Gang des Toten von Kapelle zu Grab.

Die Schwester links, der Schwager rechts stützten die Mutter, Ehefrau des Toten, Effis Mama. Es folgten die Mutter und Schwestern des Schwagers, die Cousinen der Mama, die Jugendfreunde des Toten und seiner Frau, die Schüler des Gestorbenen, sowie die Mitbewohner des Trauerhauses, ein Mietshaus.

Effi ging irgendwo dazwischen, geriet auch gelegentlich an den Rand oder ans Ende des Zuges. Ihre Kinder gingen an ihrer Hand, liefen vor ihr her, gingen an der Hand anderer Trauernder oder blieben in den Büschen seitlich des Kiesweges, der zu der für den Toten bestimmten Ruhestätte führte, stehen. Als sich die Trauernden schon entfernt hatten, warfen Effis Kinder noch immer kleine Sträuße in die Grube.

In der Wohnung der Schwester sollte dann der Trauerimbiß genommen werden: eine kräftige Rindsbrühe mit vielen frischen Gemüsen. Als Effi die Klingel drückte, öffnete ihr der nierenkranke Doktor Hals. Seit einem halben Jahr wöchentlich einmal an die Maschine angeschlossen, rechnete er mit einem nicht mehr fernen Ende, zumal seine beiden Brüder bereits an der gleichen Krankheit gestorben waren. Hals war ein Schüler ihres Vaters, einer der frühesten, jetzt längst selbst im Klavierfach tätig, mit eigenem Haus in der Vorstadt, Frau und zwei Töchtern. Hals trug jetzt einen Bart, was Effi fast anrüchtig anmutete, weshalb sie sogar einen leichten Schritt in der offenen Tür zurückwich. Nicht, daß Effi außerstande gewesen wäre, Sinn für einen männlichen Bart zu haben, zumindest für eine Selbstverständlichkeit zu halten, aber bei einem sich auflösenden Körper, dem das Kadaversein schon vor Augen stehen mußte, fand Effi, war der Bart eine Geschmacklosigkeit. Denn entweder verwies er bereits auf die nahende Verwilderung der gesamten Körperlichkeit des Doktor Hals, oder es sollte der Versuch gemacht werden, dieser noch eine Weile trotzen zu wollen, ja, vielleicht dieselbe noch eine Weile zu verdecken; so oder so, Effi wollte, daß man den Tatsachen ins Gesicht sah.

Aber Doktor Hals war freundlich und lächelte blaß ermutigend in das zurückweichende Gesicht Effis und fragte sie nach ihren beiden Kindern, besonders dem Töchterchen. Das Töchterchen allerdings war gerade das ältere der beiden Kinder Effis und selbständig genug, den Weg vom Friedhof zu Haus und Wohnung der Schwester zu finden. Aber von Doktor Hals war bekannt, und er sagte es auch selbst, daß er kleine Mädchen liebte. Sehr, sehr lange konnte er so einem kleinen Mädchen nachsehen, das ja auch schließlich sozusagen seine ganze Zukunft noch vor sich hatte. Selbst hatte der Doktor Hals um ein Haar sein eigenes kleines Mädchen, das erstgeborene, zu Schanden gebracht. Jedenfalls mußte es mit 13 Jahren in eine angemessenere härtere Zucht als die elterliche: ein Erziehungsheim für Mädchen, mit einer Mauer um den Garten und über der Mauer noch einem Stacheldraht. Es mochte ja den Buben und Vätern einfallen können, ihre kleinen Mädchen dort wieder herausholen zu wollen. Und was diese, die Mädchen selbst, betraf, wußte man auch nicht, ob sie den Fuß nicht doch an die Mauer gesetzt hätten, wenn das eine leichte Gelegenheit geboten hätte, auszubrechen.

Doktor Hals’ ältere Tochter jedenfalls war jetzt behütet, und die jüngere unterstand in verschärftem Maße der Obhut ihrer Mutter. Effi drängte sich an Doktor Hals vorbei in den Flur und stand dort eine Weile tatenlos, während alles um sie her mit dem Austragen von Suppenschüsseln beschäftigt war.

Hättest du den vorwurfsvollen Blick deiner Schwester auf dich bezogen, Effi, wärest du darauf bedacht gewesen, nicht so tatenlos herumzustehen. Wenn du fassungslos an der Gardine gestanden hättest, in ein Weinen ausgebrochen, das in Anbetracht deiner gesamten Lage immerhin das Verständnis aller gefunden hätte, hätte sie, deine Schwester, auf dich zugehen können, dir den Arm um die Schultern legen können. So aber bist du nicht zu integrieren in den Trauerablauf, in das Essen, in das leise flüsternde Gespräch. Und wo sind deine Kinder? Und warum trägst du ein Sommerkleid, mit einer Kordel lose um die Hüfte geknotet? Gut, es ist schwarz, aber doch recht ausgeschnitten und ärmellos. Deine Schwester ist sechs Jahre jünger als du und trägt das Haar aufgeknotet und von Kopf bis Fuß und bis zu den Handgelenken makelloses Schwarz. Gleich, wenn die Gäste gegessen haben, wird sie ans Klavier treten und in memoriam des toten Vaters spielen.

Spielst du einen Ton, Effi? Was ist dein Beitrag zu dem Trauerfest? Während die Gäste den Klavierstücken folgten, machte Effi den Abwasch. Bis der Schwager kam und sie aufforderte, das zu lassen. Sodann schob er selbst die Hemdsärmel hoch und spülte das Geschirr noch einmal unter dem fließenden Strahl ab.

Effi zog hinter sich die Tür ins Schloß und ging in eine Samenhandlung, kaufte dort ein Dutzend Zwerge und ging auf den Friedhof zurück. Dort fand sie ihre Kinder zwischen den Kränzen auf dem Grab des Großvaters. Sie verteilte die Zwerge zwischen den Blumen und ging mit den Kindern Hand in Hand davon. In einer Eisdiele aßen sie drei große Portionen Eis.

Die monatlichen Überweisungen ihres Mannes waren Effi bis zum Scheidungstermin noch sicher. Dann würde eine andere Regelung getroffen werden. Effi hatte nichts gelernt und dachte auch nicht daran, noch etwas zu lernen. Sie hatte wie ihre Schwester eine höhere Schule besucht und dann geheiratet. Ihre Schwester allerdings hatte noch während der Ehe ein Musikstudium abgeschlossen. Sie unterrichtete. Solange die Ehe noch kinderlos war, würde sie ihren Beruf nicht aufgeben. Von Aufgeben des Berufs würde indessen auch später, wenn sich Kinder einstellten, keine Rede sein, allenfalls von Einschränkung. Der Mann der Schwester war juristischer Beamter. Er dachte daran, sich in nicht zu ferner Zeit in einen ländlichen Distrikt versetzen zu lassen und da zu bauen. Effi besaß zusammen mit ihrem Mann schon seit sieben Jahren ein Landhaus, in dem sie auch die meiste Zeit ihrer Ehe verbracht hatte. Ihr Mann hatte sich zusätzlich noch eine Stadtwohnung gehalten, in die Effi gelegentlich mitgegangen oder auch alleine gegangen war.

Effis Mann war Professor. Das Landhaus eine Autostunde von der Stadt entfernt.

Effi hatte eine Reihe mehr oder weniger gescheiterter landwirtschaftlicher Experimente hinter sich gebracht: den Ankauf und die Haltung von Hühnern, Ziegen, Schweinen, die sie eine Zeitlang sogar mit großer pünktlicher Hingabe versorgt hatte. Allein der Erfolg des Ertrages wollte sich nie so recht einstellen. Etwas erfolgreicher hatte sie Hunde gekreuzt.

Auch Effi also besaß ihre Talente, und sie hätte bestimmt noch viele entwickeln können, wenn ihr jetzt nicht die Scheidung ins Haus gestanden und sie daraus vertrieben hätte. Dabei war keineswegs davon die Rede gewesen, daß Achim, Effis Mann, ihr und ihren Kindern das Landhaus nehmen wollte, hatte er sich doch selbst zuletzt mehr und mehr von dem Haus zurückgezogen. Achim hatte sich überhaupt die sieben Jahre ihrer Ehe Effi gegenüber immer zuvorkommend gezeigt, ja hatte ihr selbst die Scheidung in ruhiger Weise angetragen und hatte noch kein einziges Mal im Verlauf dieser Ehe ihr gegenüber ein etwaiges Gefühl der Enttäuschtheit über sie, ihr Wesen, ihre Handlungen oder was immer angedeutet. Das wäre auch ganz außerhalb seiner persönlichen wesensbestimmten Möglichkeiten gelegen. Achims Vornehmheit und Korrektheit – Achim sprach nie von sich und hatte auch von seiner Frau nie etwas anderes erwartet, als daß sie schon selbst Wege finden würde, sich zu beschäftigen – schlossen von vorneherein jeden von ihm gegen irgend jemand erhobenen Vorwurf aus. Und so natürlich auch gegen seine Frau. Achim liebte seine Frau. Er liebte sie nach wie vor. Aber das Maß war voll. Effis Eigenmächtigkeit, ein zweites Leben neben ihrem Landhausleben zu begründen und dieses immerhin schon seit einigen Jahren in der Stadt zu behaupten, ein Leben überdies, für das Achim gar keine Parallelen geläufig waren, insofern es kein Mann war, zu dem es Effi hinzog, hatte ihn im Bedenken der Lage die Konsequenz ergreifen lassen, ihr die Scheidung anzutragen.

Effi hatte diesen seinen Antrag auf Scheidung – wie immer etwas gedankenlos, was allerdings bei ihr nicht ausschloß, daß sie durchaus ihren eigenen Gedanken nachhängen konnte – entgegengenommen und sich sofort und widerspruchslos der Konsequenz seiner Gedankenschlüsse unterworfen. Da es wiederum außerhalb ihrer wesensbestimmten Möglichkeiten lag, selbst irgend etwas an ihrem Leben zu ändern, und sie außerstande war, sich selbst irgendwo zu beschneiden, mußte sie eben buchstäblich beschnitten werden. Vor die Wahl gestellt, an welchem Leben sie denn nun festhalten wollte, hätte sie die Entscheidung nicht treffen können. So mußte denn über sie entschieden werden. Die Folgen des Einschnitts blieben abzuwarten.

Am Abend des Begräbnisses ihres Vaters, als sie und ihre Kinder noch immer herrenlos durch die Stadt streunten, erwog Effi etwas, was sie wohl des öfteren schon erwogen hatte und was eingedenk einiger sonstiger kleiner Verkaufserfolge, die sie aufweisen konnte, auch nicht so ganz weit ab lag, sich nämlich selbst irgendwo ganz steif hinzustellen und abzuwarten.

Die Kinder stellte sie ein wenig abseits von sich hin. Das größere Mädchen faßte den kleineren Jungen an der Hand, und beide sahen in die Straßenlaterne über sich. Moralisch war Effi nie ganz gefestigt gewesen. Zumindest alles war auch in dieser Richtung offen. Und da Effi hübsch war, durchaus hübsch, mit einer kleinen, leicht bleichen Anmut unter warmem, rötlich schimmerndem, jedenfalls weichem, langem Haar, sprach sie an. Mehrfach fuhren Autos verlangsamt an ihr vorbei, und Effi sah ihnen gedankenlos nach. Bis sie sich entschloß, kurzerhand ihre Kinder an der Hand zog, mit ihnen ins Auto stieg, den Fahrer vor ihrem elterlichen Haus – jetzt nur zu einem Teil elterlich – halten ließ, die Kinder zu ihrer Mutter heraufbrachte und wieder zurückkam, schweigend auf dem Beifahrersitz Platz nehmend.

In den Nebel der Stadtbeleuchtung hinein fuhr Effi wie im Traum. ,Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum‘. Während Effis Gesicht mühelos von Tränen übernäßt wurde, sie aber im Dunkeln ganz aufrecht saß, die Hand an der Klappe des Aschenbehälters über dem Handschuhfach, unbeobachtet von dem jetzt schneller durch die Nacht fahrenden Interessenten für ihre Person, wurde in den unteren Regionen von Effis Herz plötzlich etwas ganz hart: die Hände des Schwagers über dem Abwasch, den sie besorgt hatte, die Gangfolge des Trauerzuges – es war kein eigentlicher Platz für sie vorgesehen gewesen –, die sich Suppe einflößenden Trauergäste, die Schwester, die in memoriam des Toten Klavierstücke bravourös hintereinander gereiht hatte bis zu dem unvermeidlichen Trauermarsch Chopins … für sie, Effi, war hier überhaupt kein Platz, für sie und ihren Vater – wie sie plötzlich triumphierend bemerkte – war hier nicht der geringste Platz, grundsätzlich nicht.

Jetzt wollte sie ihr in memoriam anstimmen, oder vielleicht war das gar nicht mehr ausdrücklich erforderlich – war sie nicht längst des Vaters Tochter, ganz anders als jene, sein Erbe angetreten zu haben behauptende Schwester? Konnte die etwa singen, so wie Effi sang, aus voller Brust und Kehle, daß es weithin zu hören war? Konnte die etwa lachen, das warme, sich aus dem Herzen heraufarbeitende Lachen Effis, das alle einbezog, wenn sie wollte?

Konnte die sich etwa prostituieren, mit solch einem harten kleinen Zynismus und solch einem unendlichen Glauben, wie Effi jetzt gerade im Begriff stand, es zu tun?

Leicht und elegant stieg Effi, als der Wagenschlag geöffnet wurde, aus dem parkenden Auto und stützte ihren Arm auf den ihres Begleiters. Wie oft hatte sie sich so in den Arm ihres Mannes eingehangen, insbesondere während der langen Zeit ihrer beiden Schwangerschaften. Die hatten sie immer etwas beschwerlich gemacht.

Aufmerksam musterte sie die Haustür, Lifttür, Wohnungstür, die sie passierte, und setzte sich, im Appartement des Fremden angekommen, schweigend auf die Couch. Dann aber, schnell ihm und seinem Whiskysoda zuvorkommend, nestelte sie an der Kordel um ihre Hüfte und sah ihm ins Gesicht. Aus der Fassung, zumindest der Reihenfolge, gebracht, murmelte er eine Entschuldigung und zog sich für eine kleine Ewigkeit ins Bad zurück. Effi ließ sich auf den Teppich gleiten, legte die Arme über den Kopf zurück, öffnete die Beine und zählte die Sekunden. Die Stoßbewegungen in ihrem Bauch erinnerten Effi weit entfernt an etwas anderes, Vertrautes, sie konnte es jetzt nicht erinnern, und dann war sie frei, stand auf, schloß die Spangen ihres Schuhs um den Knöchel, zupfte an der Kordel um die Hüfte und hielt ihm die offene Hand hin. Er legte etwas hinein, sehr winzig gefaltet, und geleitete sie bis an die Tür. Effi war eins mit dem Dunkel im Treppenhaus.

Mit einem weiten Spaziergang und einer nachdenklichen Betrachtung des „kolossalen Gesellen“, in dem „die deutsche Vernunft verschmachten“ sollte, verbrachte Effi die restliche Nacht.

Der Brautkuß

Mit einem, oberflächlich gesehen, einfachen Zutrauen, war Effi damals, so wie sie ging und stand, in die Ehe gegangen. Für den, der hinter die Oberfläche sah allerdings, war dieses Zutrauen vielleicht doch nicht so einfach. Es war auch Bewußtheit dabei im Spiel und Weiblichkeit. Und bei den Gegensätzen ihrer Abstammung väterlicherseits und mütterlicherseits konnte es nicht ausbleiben, daß Effi zu balancieren hatte. Und wie wir sehen werden, sie balancierte auch. Effis Mama war Zeit ihres Lebens aufgegangen in ein einziges Talent, das der totalen unüberbietbaren Abhängigkeit von ihrem Mann. Mit siebzehn hatte sie ihn geheiratet und war über siebzig Jahre an seiner Seite geworden.

Immer mit einigen Hausmädchen versehen, meistens zweien, einer älteren und einer jüngeren, weil die jüngere jeweils von der älteren angelernt wurde, in den Nachmittagsstunden regelmäßig von ihrer eigenen Mutter besucht, Effis Großmutter, die die Kinder, Effi und ihre Schwester, zu beaufsichtigen hatte, wartete sie nur auf den allabendlichen Augenblick, in dem sich ihr Mann von seinem Beruf ab- und ihr zuwenden konnte.

Nach diesem Augenblick hungerte sie wie nach einer Messe. Und so, wie es sich für eine solche verboten hätte, sich schön zu machen, oder einfach zu verändern, unterließ sie es auch, sich für ihren Mann schön zu machen oder auch nur zu verändern. Nein, sie kam einfach so, wie sie ging und stand. So hatte er sie als junges Mädchen gesehen und geliebt, und so würde er sie bis in die Ewigkeit hinein sehen und lieben müssen. Da sie mit siebzehn keinen Brusthalter getragen hatte, trug sie auch keinen mit dreißig, fünfzig, siebzig. Da sie ihr Haar mit siebzehn hatte lose hängen lassen, ließ sie es auch mit dreißig, fünfzig, siebzig lose hängen. Da er ihr bis zu ihrem vierzigsten Lebensjahr untersagt hatte, Kinder zu gebären – Moralität, die er war, mochte er vorher keinerlei Risiko eingehen –, gebar sie eben keine. Und da Lust ohne Geburt schlechterdings nicht angeht, hatte sie die ebensowenig. Auf diese Weise blieb sie lange jung. Auf eine beeindruckende Weise mädchenhaft oder allenfalls ganz jungfrauenhaft. Mit vierzig Jahren wog sie neunzig Pfund.

Ihre Hochzeitsnacht mit über vierzig war denn also auch genauso, wie sie gewesen wäre, wenn sie siebzehn gewesen wäre. Er trug sie zu Bett, ob mit einer Hand, das kann nicht mehr gesagt werden, jedenfalls, sie war federleicht. So gesehen ist es auch nicht zu verwundern, daß sie seinen Tod, obwohl er schon auf die achtzig zuging, nicht fassen konnte. Sie war ja, wenn man von der Hochzeitsnacht an rechnet, erst dreißig Jahre jung.

Das erste Kind dieser Verbindung, wie gesagt, war Effi. Da es seinem Vater ähnelte, fuhr sie es gelegentlich spazieren oder setzte sich mit ihm in die Sonne. Und da Effi immer sofort darauf drang, da wegzugehen, wo die Sonne hinter einer Wolke verschwand, konnte sie nie lange still irgendwo mit ihrem Kind sitzen. Sonst hätte sie vielleicht in seinen Augen lesen können, die Verwunderung zumindest herauslesen können, ja die Fremdheit, mit der ihr Kind sie ansah.

Wäre es nur die Mutter gewesen, die die weibliche Rolle zu beherrschen vorgab, hätte Effi wohl kurzer Hand ihrer Weiblichkeit den Kampf angesagt und sie an den bewußten Nagel gehängt. Aber da war noch eine andere Weiblichkeit, und die kam Effi erheblich näher.

Effi beschäftigte sich viel mit Schönheit, ihr lag sehr daran. Und ihre Haare hingen auch nicht, auch wenn sie hingen. Effis Erscheinung, mit einem Wort, war immer sorgfältig berechnet, zumindest ihr bewußt. Und auf einen Mann stürzte sich Effi auch nicht wie auf die Fleischtöpfe Kanaans, sondern sie nahm ihn beherrscht ins Visier. Sie glaubte auch nicht daran, daß man etwas so ganz ohne weiteres tun kann, sich hingeben zum Beispiel, zumindest bei einem Mann, oder keinen Büstenhalter tragen oder aufhören, sein Haar zu bürsten. Sie konnte sich hingeben, gewiß konnte sie das, aber dann mußte sie sich sozusagen selbst mit den Armen über den Kopf heben und hingeben. Und das waren immer zwei Schritte mehr als bei ihrer Mutter. Effi hatte auch nie von sich gesagt, sie schliefe wie ein Sack, was ihre Mama nicht nur sagte, sondern auch tat. Effi schlief immer, als schliefe sie nicht, nur so ein wenig, falls jemand käme, konnte sie ihn doch nicht verschlafen. Effi hatte vielleicht nicht mehr im Kopf als ihre Mutter, aber sie benutzte ihn jedenfalls anders, sie stellte an ihn Fragen, und stellte sogar mit ihm gegen ihn Fragen. Kurzum, sie war ein selbständiger Mensch, wenn auch nicht unabhängig, zumindest nicht unabhängig unabhängig, dann schon vielmehr abhängig unabhängig. Aber Unabhängigkeit war immer dabei und blieb mit im Spiel. Sie kannte nur einen Graus: die Emotion. Und genau das war das Lebenselement ihrer Mama. Es ließ sie die Arme ausstrecken. Es zwang sie zu betteln, um Worte, Gesten, Brocken von Anwesenheit. Dann floh Effi aus dem Haus. Sollte so etwas je gegen sie gerichtet sein – laufen würde sie und sich nie mehr umsehen.

Dabei ahnte Effi, ja, das ahnte sie, daß sie durchaus imstande sein könnte, einmal wie um ihr Leben einem oder etwas hinterherzurennen, aber schon das eben war ja bereits ein Unterschied, daß sie hinterherrennen würde, während ihre Mama auf der Stelle verblieb und jammerte und von einem gewissen Punkt an plötzlich anfangen konnte, stolz zu werden. Denn betteln oder stolz sein und sich nichts schenken lassen, das ist dasselbe Ding, nur von zwei verschiedenen Seiten aus betrachtet.

Effi kannte keinen Stolz, so wenig wie sie betteln konnte. Sie würde dem, der sie möglicherweise zu so etwas zwingen könnte, beizeiten einen Fehdehandschuh ins Gesicht werfen und ihm, selbst wenn sie dabei etwas blaß werden würde, sagen, daß es um ihre Existenz ginge, und damit nicht zu spaßen wäre, Gott im Himmel Donnerwetter nicht.

Vielleicht ist es mit diesem Wort überhaupt gesagt, worin sich Mutter und Tochter nie verstanden hatten und je mehr verstehen würden: Existenz. So nachgiebig Effi in allem war, so rücksichtslos war sie auf dieses Wort und das, was dafür stand. Während ihre Mama –: so rücksichtslos sie alles unterdrückte, was nicht auf ihren Mann hin lebte und sich ihm unterordnete, so rücksichtslos sie selbst sich ihm untergeordnet hatte, und nur untätig auf dem Sprung zu ihm hin lebte, so nachgiebig – weil verständnislos – war sie gegen das Wort, das Effi so aufbrachte: Existenz.

Jedenfalls, von Absage an sich selbst konnte keine Rede sein. Und dann auch – Effis Glieder waren so weich, Effis Haut war so weiß, Effis Haar mit dem rötlichen Schimmer war so sehr dazu angetan, gefallen zu können, daß ihr ganz unmoralisch davon zu Kopf wurde. Auch von Absage an diese Weiblichkeit konnte also wohl keine Rede sein. Sie genoß sie mit allen Sinnen.

Und war es nicht ihr Vater selbst, der ihr diese Weiblichkeit nachdrücklich zur Verpflichtung machte, wenngleich er auch etwas anderes fast ebenso nachdrücklich zur Verpflichtung gemacht hatte und machte: ihr Wort mitzusprechen bei allem, was gesprochen und gehandelt wurde, politisch und überhaupt.

Johannes Seidel, Effis Vater, war ein Sohn armer Eltern. Von fünf Kindern das einzig überlebende, war er früh dazu angehalten, den elterlichen Haushalt – bald nur noch den der Mutter – zu unterstützen. Sein Vater entging nicht dem schon legendären Schicksal der Familie: Wie dessen Vater, wie dessen Großvater gelangte auch der Vater Johannes Seidels in eine Anstalt für Trinker. Erst Johannes Seidel durchbrach den Teufelskreis. Er hatte etwas Besseres gefunden als den Alkohol: die Musik.

Auf einer Schiffswerft beschäftigt, ging dem jungen Seidel den ganzen Tag ein anderer Rhythmus durch den Kopf, der der Symphonie, die er vor einem Monat, schließlich vor einem Jahr in einem Konzert gehört hatte, zu dem ihm seine Großmutter eine Karte geschenkt hatte. Es war dies die 7. Symphonie eines gewissen Schubert.

Der vierzehnjährige, bald fünfzehnjährige strich jeden Tag nach Werkschluß zu dem halbzerstörten Klavierinstrument eines Gastgartens, das zu lange im Regen gestanden hatte und jetzt in einem meist unbenutzten Saal des Lokals auf sein weiteres Schicksal wartete. Der Wirt kannte die Laune des Jungen, da er aber auch die Laune seines Vater und Großvaters gekannt und daran verdient hatte, ließ er den Jungen gewähren. Nach und nach fiel von dem Geld, das er zu Hause ablieferte, so viel ab, daß er sich die Noten kaufen konnte,die er durch die Scheiben der Musikhandlung angestarrt und für nichts auf der Welt gleich erachtet hatte.

Darin übrigens blieb sich Johannes Seidel treu: Für nichts auf der Welt hätte er seine Noten eingetauscht, auch als er es zu etwas gebracht hatte. Aber vorerst war der Weg Johannes Seidels hart. Bis er zum Professor an einer staatlichen Hochschule für Musik aufgestiegen war, war er fünfzig Jahre alt geworden.

Beziehungslos, ohne Empfehlungen irgendwelcher Art, war er indessen bereits mir fünfundzwanzig Jahren selbst eine Empfehlung gewesen, sofern man einen Sohn oder eine Tochter hatte, die Klavier lernen sollte. Konnte er doch bereits in diesem Alter auf zwei Wunderkinder verweisen, wahre Kinder der Konzertsäle, einen Jungen von elf und ein Mädchen von zehn Jahren, seine Schüler. Und außerdem war Johannes Seidel ein schöner Mann, ja, das war er, mit schweigsamen ermutigenden Händen, die auch noch nachts, wenn er lag und nicht schlafen konnte, akrobatische Kunststücke vollführten; es war ihm in seiner Jugend zu wenig Zeit für Fingerübungen geblieben.

Als er, wie gesagt, fünfzig Jahre alt und mit einer Meisterklasse für Klavier betraut war – nicht Theorie, beileibe nicht; das machten die Kollegen in der Universität, die Doktoren der Musikwissenschaft, die das Klavierspiel stets nebenbei und unter der Hand betrieben hatten und das Musikantische an der Sache Musik nur wie ein Handwerk, ein schlichtes Handwerk betrachteten, – schließlich war man selbst aus akademischem Haus –, adoptierte Johannes Seidel seinen Schüler, den Kinderheld der Konzertsäle. Aber da stand dieser bereits vor dem psychischen Zusammenbruch, und Johannes Seidel konnte nicht viel mehr für ihn tun, als ihn in eine erstklassige Anstalt für Schizophrenieerkrankte bringen.

Dieses Leben seines Schülers war für Johannes Seidel das heimliche Gegenbild seines eigenen Lebens gewesen. Gleichfalls aus hoffnungslosen Verhältnissen, hatte dieser Junge weit früher als er seine Flügel aus der Asche erhoben und war eine Verführung geworden für die zu zählenden Kinder, denen ein ähnlich unausgesprochener Wunsch am Herzen nagte, so spielen zu können wie er, Verführung aber auch für die jungen Absolventen von Universität und Musikschule wie deren ergraute Lehrer. Aber die Pubertät und was danach kam hielt nicht, was das Kind versprochen hatte. Nach einer unendlichen Kette von Strauchelei und erneutem Sichauffangen oder besser Sichauffangenlassen, eben durch die Person seines Lehrers, zerriß auch diese Kette, und haltlos – restlos haltlos – ging etwas zu Ende, was sich selbst nie gekannt und gewußt hatte: eine Begabung, zu groß zum Niederschlagen, zu klein schließlich, um sich daran hochzuziehen.

Als er kaputt war, ein Fall für die medikamentöse Psychiatrie und Schocktherapie, als es ihm gelungen war, von sich nur noch als Swedenborg zu sprechen, der sich abwechselnd im Himmel oder in der Hölle befand, um da wechselweise einiges zu ordnen, hatte er aufgehört, heimliches Gegenbild Johannes Seidels zu sein. Denn eben dies war dessen Stärke oder eher auch Grenze, einen zu begreifen, der sich selbst aus der Hand gab.

Je mehr es mit dem adoptierten Sohn bergab ging, desto mehr verurteilte ihn Johannes Seidel. War nicht er, Johannes Seidel, selbst Beweis genug, daß es auch anders ging, trotz Milieu auch anders ging? An diesem Punkt hielt es Johannes Seidel mit der Gnade oder Verdammnis, je nach dem. Abschaffbar oder nicht – und er war für die Abschaffung des gesellschaftlichen Elends und überzeugtes Mitglied der Kommunistischen Partei –, es gab einen Punkt, da konnte man sich nicht mehr entschuldigen mit so etwas wie Elend und Milieu, da stand alles für einen selbst auf dem Spiel und hing von einem selber ab.

Das war der Gnadenbegriff Johannes Seidels. Auch wenn man zart war. Und Johannes Seidel war zart. Ein männlicher Kopf; aber eher schwächlich abfallende Schultern; lang aufgeschossen und zeitlebens etwas unterernährt. Was man nicht in seiner Jugend ißt, ißt man nicht wieder in sich hinein. Ein bis in seinen Tod jung und mager gebliebener Körper, junge Haut, gebändigt ruhelose Hände, Akrobatenhände für ein nicht enden wollendes Glasperlenspiel. Ein schüchternes Gesicht noch im Tod: Man hat nicht dreinreden wollen, diesem Gott nicht, diesem unbegreiflichen Gott nicht, selbst wenn man eingetragenes Mitglied der KP war. Es sollte wohl so sein.

Natürlich hätte er es ganz und gar unpassend gefunden, wenn etwa Effi auf den Gedanken gekommen wäre, in die KP einzutreten. So etwas war natürlich noch viel unerhörter als Pianistin zu werden und schon das machte Muskeln. Und doch ließ er Effi reden und hörte ihr sogar fast ängstlich zu, um kein Wort davon zu verlieren, wenn sie erklärte, wie sie alles machen würde, wenn die Revolution gemacht und jetzt die bessere Welt eingerichtet werden müßte. Also schien er doch so etwas in dieser Richtung von ihr zu erwarten, etwas Politisches, wenn man so will. Und Effi kaute bei solchen Gedanken an ihrer Unterlippe, bis die ganz wund davon war. Aber vorerst fiel ihr auch nichts anderes ein, als ihre Ehe einzugehen. Achim, ein Doktor phil. und angehender Professor der Philosophie, schien ihr dafür der Rechte. Er hatte über den „Wandel der Moral“ promoviert und habilitierte sich jetzt mit einer „Neuwertung der Werte.“

Auch er war ein Schüler ihres Vaters, aber nur ein ganz entfernter. Zusammen mit einem Juden, seinem Freund Speyer, kam er einmal im Monat für eine Stunde, lediglich um ein Talent, das einmal mühselig unter elterlichem Schweiß erworben worden war, nicht ganz aus der Übung kommen zu lassen. Und da er den Vater schätzte und das Mädchen durchaus anziehend fand, stellte er Effis Lockungen nicht viel entgegen, wuchs im Gegenteil jedes Mal mehr in seinem Selbstbewußtsein, wenn hinter dem Kopf des Lehrers der Mädchenkopf ihm nachsah, wie er mit Speyer die Treppe hinunterstieg.

Bevor Effi es ihrem Vater sagte allerdings, dachte sie, daß sie einen Brautkuß mit Achim tauschen müsse, damit alles seine Richtigkeit habe und auch Achim wisse, woran er sei. Sie stellte sich also schon eine Stunde, bevor mit ihm zu rechnen war, vor den Spiegel und studierte den Kuß. Aber er mißlang trotzdem. Da es auf der Straße stark geregnet hatte, kamen beide, Achim und Speyer, unter aufgespanntem Regenschirm die Treppe herauf, und Effi küßte – um nichts von ihrer geprobten Glut einbüßen zu müssen – den ersten, der ihr gerade entgegenkam. Es war Speyer. Wie versteinert sah sie ihn an, als sie ihr Versehen bemerkte. Aber Speyer erwärmte sich sichtlich und bot ihr an, sie beide doch mit ins Wartezimmer zu begleiten, sie wären wohl noch etwas früh und könnten die Zeit nutzen.

Wäre in diesem Augenblick nicht Achims Gesicht gewesen, Effi hätte den ganzen Plan aufgegeben, mit Brautkuß und Heirat und allem danach. So aber folgte sie auf Zehenspitzen den beiden ins Wartezimmer und küßte sich noch eine Viertelstunde mit Speyer und sah dabei unentwegt Achim an. Und Achim sie. Bis Achim sie dem verdutzten Speyer aus dem Arm nahm und sie selbst küßte, knapp und etwas gewaltsam, wie Effi es auf den Lippen zu spüren vermeinte, vielleicht auch etwas unbeholfener als Speyer, aber Effi sammelte da ja auch eben erst ihre ersten Erfahrungen – jedenfalls, er war es, Achim, dem ihr Kuß zugedacht war und der das endlich begriffen hatte.

In diesem Augenblick öffnete Effis Vater die Tür zum Wartezimmer und richtete sich in voller Größe im Türrahmen auf. Effi flog auf ihn zu und sagte ihm, daß Achim soeben um ihre Hand angehalten habe. Und da Achim keine Widerrede verlauten ließ, nahm Effis Vater die Sache für abgemacht. Und der Groll in seiner Stimme: „Wissen Sie, was Sie da haben, junger Mann, Schwiegersohn, sonst scheren Sie sich zum Teufel“, verschwand zunehmend, als Achim, bezwungen von der Macht der Umstände, aufs Knie fiel, vor Vater und Tochter seinen Treueeid leistend, während Speyer fassungslos in sein schütteres Haar faßte.

So kam denn alles an sein gutes Ende und Effi an Achim und wurde schon im selben Jahr mit achtzehn Jahren Ehefrau.