11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

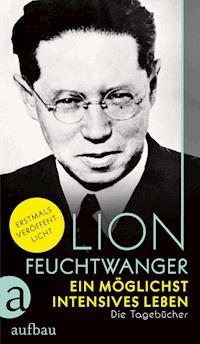

Zum ersten Mal vollständig erschlossen: Lion Feuchtwangers bislang unveröffentlichte Tagebücher. Feuchtwangers intime Tagebücher wurden in den neunziger Jahre in der Wohnung seiner Sekretärin entdeckt, wo er sie in der McCarthy-Ära ihrer Brisanz wegen wohl selbst versteckt hatte. Sie dürfen nun erstmals publiziert werden, nach mühevollem Entziffern sämtlicher der in Kurzschrift verschlüsselten Passagen. Wir entdecken einen vorbehaltlos offenen Chronisten des eigenen bewegten Lebens sowie zentraler Kapitel deutscher Geschichte. Als Erfolgsautor von den Nationalsozialisten aus der Heimat vertrieben, verkehrte er auch im Exil in Kreisen der Kunst wie Politik und knüpfte bald an seine alten Erfolge an. In Kalifornien vollendete er ein intensives Leben als bewunderter, aber auch angefeindeter Autor und stets von interessanten Frauen Begehrter – seinen Idealen blieb er zeitlebens treu. Einer der meistgelesenen und bedeutendsten deutschsprachigen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts – Lion Feuchtwangers intime Notate offenbaren das ungewöhnliche Leben einer Persönlichkeit, die literarisches Gewicht und politische Kompromisslosigkeit in einzigartiger Weise vereint. „Mein Ziel also sehe ich darin, ein möglichst intensives Leben zu führen … Der negative Pol dieser Intensität ist der Tod, der positive die Liebe.“ Lion Feuchtwanger, 1906

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 916

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Über Lion Feuchtwanger

Lion Feuchtwanger, 1884-1958, war Romancier und Weltbürger. Seine Romane erreichten Millionenauflagen und sind in über 20 Sprachen erschienen. Als Lion Feuchtwanger mit 74 Jahren starb, galt er als einer der bedeutendsten Schriftsteller deutscher Sprache. Die Lebensstationen von München über Berlin, seine ausgedehnten Reisen bis nach Afrika, das Exil im französischen Sanary-sur-Mer und im kalifornischen Pacific Palisades haben den Schriftsteller, dessen unermüdliche Schaffenskraft selbst von seinem Nachbarn in Kalifornien, Thomas Mann, bestaunt wurde, zu einem ungewöhnlich breiten Wissen und kulturhistorischen Verständnis geführt. 15 Romane sowie Theaterstücke, Kurzgeschichten, Berichte, Skizzen, Kritiken und Rezensionen hatten den Freund und Mitarbeiter Bertold Brechts zum »Meister des historischen und des Zeitromans« (Wilhelm von Sternburg) reifen lassen. Mit seiner »Wartesaal-Trilogie« erwies sich der aufklärerische Humanist als hellsichtiger Chronist Nazi-Deutschlands.

Nele Holdack, leitende Lektorin moderne Klassik und Klassik, gab unter anderem Werke von Hans Fallada, Victor Klemperer und Mark Twain heraus.

Marje Schuetze-Coburn, Bibliothekarin der Feuchtwanger Memorial Library an der University of Southern California, zahlreiche Veröffentlichungen über das Exilleben in Los Angeles.

Michaela Ullmann, Bibliothekarin für Exile Studies und Special Collections an der University of Southern California, zahlreiche Publikationen zu den Themen Exil und Exilsammlungen.

Informationen zum Buch

Zum ersten Mal vollständig erschlossen: Lion Feuchtwangers bislang unveröffentlichte Tagebücher.

Feuchtwangers intime Tagebücher wurden in den neunziger Jahre in der Wohnung seiner Sekretärin entdeckt, wo er sie in der McCarthy-Ära ihrer Brisanz wegen wohl selbst versteckt hatte. Sie dürfen nun erstmals publiziert werden, nach mühevollem Entziffern sämtlicher der in Kurzschrift verschlüsselten Passagen. Wir entdecken einen vorbehaltlos offenen Chronisten des eigenen bewegten Lebens sowie zentraler Kapitel deutscher Geschichte. Als Erfolgsautor von den Nationalsozialisten aus der Heimat vertrieben, verkehrte er auch im Exil in Kreisen der Kunst wie Politik und knüpfte bald an seine alten Erfolge an. In Kalifornien vollendete er ein intensives Leben als bewunderter, aber auch angefeindeter Autor und stets von interessanten Frauen Begehrter – seinen Idealen blieb er zeitlebens treu.

Einer der meistgelesenen und bedeutendsten deutschsprachigen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts – Lion Feuchtwangers intime Notate offenbaren das ungewöhnliche Leben einer Persönlichkeit, die literarisches Gewicht und politische Kompromisslosigkeit in einzigartiger Weise vereint.

»Mein Ziel also sehe ich darin, ein möglichst intensives Leben zu führen … Der negative Pol dieser Intensität ist der Tod, der positive die Liebe.« Lion Feuchtwanger, 1906

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlag.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Der erste Tagebucheintrag vom 1. Januar 1906

Lion Feuchtwanger

Ein möglichst intensives Leben

Die Tagebücher

Herausgegeben von Nele Holdack, Marje Schuetze-Coburn und Michaela Ullmann unter Mitarbeit von Anne Hartmann und Klaus-Peter Möller Mit einem Vorwort von Klaus Modick

Inhaltsübersicht

Über Lion Feuchtwanger

Informationen zum Buch

Newsletter

Feuchtwanger ohne Filter.Vorwort von Klaus Modick

Einleitung

Die Tagebücher

1906Als Student in Berlin und München Merkwürdig, daß ich die unschönen Züge so vieler Dichter in mir vereine

1909−1911Suche nach einem Weg ins literarische Establishment Meine Uhr versetzt, um die Miete zu bezahlen – Der Stoff häuft sich unübersehbar – Mit Marta, die in orientalischem Kostüm prachtvoll aussah

1915−1921Als arrivierter Bohemien in München Abends lange vergebens herumgeirrt, um eine Hure zu suchen – Depression wegen der morgigen Musterung – Ich bin an 10 Bühnen etwa 75mal gespielt worden, und 20 Premièren liegen vor mir – Die Revolution bricht los – Ein junger Mensch bringt ein ausgezeichnetes Stück. Bert Brecht – Starke antisemitische Stimmung – In zweifelhaften Fällen übernimmt Marta die Führung

1931−1934Internationale Anerkennung und der Weg ins Exil Düstere Vorhersehung, daß für mich nach 7 fetten die 7 mageren Jahre beginnen – Nachricht, Amerika sei mit den Bedingungen meiner Vortragsreise einverstanden – Besonders merkwürdige Ironie, daß der deutsche Botschafter mir an dem Tag einen Lunch gibt, an dem Hitler Kanzler wird – Das Haus Valmer bei Sanary angeschaut

1935−1937Sanary, Politik und Vereinnahmung Eiertanz zwischen den 3 Frauen – Huldigungstelegramm aus Rußland – Sehe, wie wenig informiert ich bin

1938−1940Kriegsgefahr und Internierung Zweifel, ob und wann man nach Amerika soll – Sorgen über Krieg, Roman, Eva – Ich muß morgen ins Konzentrationslager

Schlussbemerkung

Anhang

Anmerkungen

Kommentiertes Personen- und Werkregister

Register der Werke Lion Feuchtwangers

Literatur

Editorische Notiz

Bildteil

Impressum

Klaus Modick Feuchtwanger ohne Filter

»Wenn Sie Tag für Tag minutiös messen, wieviel Milligramm Seele Sie zu- oder abgenommen haben, geraten Sie dann nie in Versuchung, falsche Gewichte zu nehmen?«

Lion Feuchtwanger

1.

Die Binsenwahrheit, dass nirgends mehr gelogen wird als in Autobiographien, gilt mehr oder minder auch für Tagebücher, insofern sie der Archetyp allen autobiographischen Schrifttums sind. Besonders fragwürdig ist der Wahrheitsgehalt jener Journale, die von vornherein mit der Absicht konzipiert und geschrieben werden, sie zu publizieren. Sie bilden ein eigentümliches literarisches Genre und sind als integraler, gelegentlich sogar zentraler Bestandteil des jeweiligen Gesamtwerks zu verstehen. Bedeutende Beispiele dieser quasi offenen Tagebuchliteratur waren die Brüder Goncourt, Ernst Jünger, Sándor Márai, Max Frisch oder Walter Kempowski (so unvereinbar sie in ihrer Autorschaft auch sonst gewesen sein mögen). Dem Selbstporträt in der bildenden Kunst verwandt, handelt es sich jedenfalls um komponierte, redigierte, stilistisch polierte, mithin mehrfach gefilterte Texte, in denen der Autor höchstpersönlich in jeweils selbst gewählter Pose vor sein Publikum tritt. Ob kritisch oder selbstkritisch, bescheiden oder selbstgefällig – stets sind es Gestalt und Haltung, die der Autor sich zugeschrieben hat und in deren Licht er gesehen werden möchte.

Den Gegenpol zu derart literarisch durchkomponierten, das Publikum suchenden Journalen bilden private Aufzeichnungen und geheimnisumwitterte intime Tagebücher, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Kommen sie dann eines Tages trotzdem ans Licht, stoßen sie natürlich erst recht auf Interesse. Erfüllt von der Bedeutung des eigenen Genies, schielten und zielten manche, Thomas Mann zum Exempel, auch per zeitlichem Sperrvermerk auf die Neugier einer staunenden Nachwelt.

2.

Als das »Berliner Tageblatt« im Jahr 1931 Schriftsteller befragte, ob sie Tagebuch führten, verneinte der damals 47-jährige Lion Feuchtwanger vehement: Als Tagebuchschreiber gerate er in Versuchung, sein tägliches Tun und Lassen vorteilhaft zu stilisieren, weil Tagebücher Wunschbilder seien. »Sie sind wie Heeresberichte. Man redigiert die Ereignisse so, wie man möchte, dass sie verliefen, nicht wie sie wirklich geschahen.«

Diese Antwort war gelogen, weil Feuchtwanger, wie wir schon lange ahnten und nun mit einiger Verblüffung zu lesen bekommen, von Anfang 1906, als 21-jähriger Student in Berlin, bis mindestens Mitte September 1940 (vermutlich aber auch noch danach) mit ziemlicher Regelmäßigkeit Tagebuch geführt hat. In gewisser Weise entsprach die Antwort aber auch der Wahrheit, weil Feuchtwanger wohl auf jene vielfach gefilterten Tagebücher anspielte, die, zur Publikation bestimmt, die Öffentlichkeit anvisieren. Eine rückhaltlos ehrliche Antwort auf die Umfrage wäre wohl auch einigermaßen absurd ausgefallen, hätte sie doch etwa folgendermaßen lauten müssen: »Ja, ich schreibe Tagebuch. Es ist aber ein intimes, ungefiltertes Journal, und eben weil es intim ist, muss es geheim bleiben. Also kann ich die Frage nur mit Nein beantworten.«

Aufschlussreich an Feuchtwangers gelogener Wahrheit ist übrigens der Vergleich von Tagebüchern mit Heeresberichten des Ersten Weltkriegs, der 1931 noch eine kollektive Erfahrung mit traumatischen Zügen war. In seinem zwei Seiten knappen »Versuch einer Selbstbiographie« hat Feuchtwanger 1927 erklärt, der Krieg habe ihm »den Blick geweitet« und ihn »davon abgebracht, fortgesetzt krampfig in das eigene Ich zu starren«. Und an anderer Stelle notierte er apodiktisch, der Friedhof seiner eigenen Vergangenheit interessiere ihn nicht. Entsprechend geizte er mit unmittelbar autobiographischen Texten, von denen es nur eine Handvoll gibt. Gern zitiert wird »Der Autor über sich selbst« von 1935, ein parodistisches Kabinettstückchen, das jedoch eher einer Satire auf den zweifelhaften Erkenntnisgewinn von Statistiken als einer Selbstdarstellung gleichkommt: »Der Schriftsteller L. F. konnte in der Stunde bis zu 7 Seiten Schreibmaschine schreiben, bis zu 30 Zeilen schriftstellern und bis zu 4 Zeilen dichten. Während der Stunde Dichtens nahm er um 325 Gramm ab. […] 515 Leute wollten sich bei ihm informieren, wie man ›Dichten‹ mache.«

Die beiden bedeutenden Ausnahmen von Feuchtwangers autobiographischer Zugeknöpftheit bilden der Reisebericht »Moskau 1937« sowie »Der Teufel in Frankreich«, jener, wie Brecht zutreffend meinte, »taciteische Bericht« über Feuchtwangers Erlebnisse 1940 im südfranzösischen Internierungslager Les Milles. Da zu beiden Werken nun auch die entsprechenden Tagebuchaufzeichnungen vorliegen, ist deutlich erkennbar, dass Feuchtwangers Tagesnotate keineswegs den Charakter eines Arbeitsjournals haben, sondern merkwürdig autonom beziehungsweise eben intim zur literarischen Produktion parallel laufen.

So diskret Feuchtwanger in Sachen autobiographischer Entblößung auch gewesen sein mag, so hat er gleichwohl allerlei stilisierte Selbstporträts in der Maskerade diverser Figuren durch seine Werke geistern lassen: Der nach Geld, Anerkennung und Sex gierende Jud Süß trägt Züge seines Autors – die Tagebücher sprechen da Bände. Der Schweizer, mithin also neutrale Erfolgsschriftsteller Jacques Tüverlin im Roman »Erfolg«, befreundet mit Kaspar Pröckl alias Bertolt Brecht, ist bis in Details wie der »quäkenden Stimme« ein entschieden selbstbewusstes Selbstporträt Feuchtwangers. Der an einer Lessing-Biographie arbeitende, nach Hitlers Machtergreifung widerstrebend ins südfranzösische Exil gezwungene Gustav Oppermann im Roman »Die Geschwister Oppermann« schleppt allerlei Erfahrungen Feuchtwangers im Fluchtgepäck mit. Der jüdisch-römische Historiograph Flavius Josephus der »Josephus-Trilogie« steht für ein konstantes Motiv in Feuchtwangers Werken, nämlich den Glauben an den Sieg von Aufklärung, Vernunft und Versöhnung. Der Kaufmann Jehuda in »Die Jüdin von Toledo« öffnet sein großes Haus für Flüchtlinge und Verfolgte, wie Feuchtwanger es mit seiner Villa im kalifornischen Exil tat. Und schließlich gibt es da noch, im letzten Roman »Jefta und seine Tochter«, den alten Schreiber, der es resigniert aufgibt, »die Geschehnisse zu deuten«, sondern sie nur noch ungefiltert notiert: »mochten die Späteren sie gemäß ihrer eigenen Einsicht erklären«.

Im Panorama all dieser Rollen, Masken und Aussagen in eigener Sache entsteht jedenfalls ein Selbstporträt des Autors, das zwar facettenreich, aber eben auch »Heeresbericht« ist, geschminkte Wunschvorstellung, manchmal harmlos charmante Selbststilisierung, gelegentlich aber auch ärgerliche Selbstverkennung.

3.

Wie und wer dieser Mensch »wirklich« war, wie er sich selber sah, ohne Publikum, abgeschminkt und filterlos, lässt sich nun im Spiegel seiner Tagebuchaufzeichnungen besser erkennen, auch wenn dieser Spiegel ein paar blinde Flecken aufweist. Lässt man außer Acht, dass streng genommen jeder Niederschrift ein fiktionalisierend-literarisches, zumindest abstrahierendes Moment innewohnt, insofern ein Text die lebendige Wirklichkeit zu Schrift und Sprache sublimiert, dann darf man Feuchtwangers Tagebücher wohl als ein ehrliches, radikal unliterarisches Dokument bezeichnen. Jedenfalls ist es das idealtypische Gegenteil offener, literarischer Journale. In seiner sprachlichen Kargheit gibt es keinen Platz für Stilisierungen oder elegante Formulierungen und nicht das leiseste Zwinkern in Richtung Nachwelt. Nur ganz zu Anfang finden sich einige wenige wichtigtuerische Verrenkungen, wie sie jungen Leuten, die von großen Werken, Ruhm und Ehre träumen, zu unterlaufen pflegen, und ein paar Gespreiztheiten, wenn das sachlichere Wort dem Autor offenbar peinlich war und er Huren zu »Venuspriesterinnen« adelte oder seine Onanieorgien zu »Priapsopfern« veredelte.

Das Aufbereiten knapper Notizen, der Rohdaten gewissermaßen, zu durchformulierten, stilistisch und sachlich gefilterten Journalen zum Zweck ihrer Publikation hat Ernst Jünger einmal als »den Tee aufgießen« bezeichnet. Der Tee, aus dem Feuchtwangers Tagebücher bestehen, wurde nicht mit dem heißen Wasser schriftstellerischer Feinarbeit aufgegossen und so gut wie nie mit Wunschdenken gesüßt. Hier liegen lediglich die trockenen Teeblätter vor uns ausgebreitet. Aus deren Konstellationen lässt sich zwar kein Selbstporträt des Autors herauslesen, doch wird eine Skizze sichtbar, zumindest eine Struktur: ein Lebensmuster.

Am 31. Dezember 1938 resümierte Feuchtwanger, seit 1933 im Exil in der trügerischen Idylle von Sanary-sur-Mer an der Côte d’Azur lebend, das hinter ihm liegende Jahr folgendermaßen: »Kein sehr gutes Jahr. Zwar ist die Arbeit gut vorangegangen; auch meine Beziehungen zu Eva und Marta sind halbwegs befriedigend. Aber kein äußerer Erfolg von Belang, wirtschaftlich sah es nicht sehr gut aus, die Schwierigkeiten, die aus dem Mangel einer Staatsangehörigkeit herrühren, häufen sich und drohen im Kriegsfall sehr unangenehm zu werden. Und vor allem zeigt sich auch das Alter, Prostata und mangelnde Potenz.« Der vergleichsweise ausführliche Eintrag fasst die vier Themen beziehungsweise Felder zusammen, die Feuchtwangers Leben und damit auch die Tagebücher prägen und dominieren, nämlich erstens seine schriftstellerische Arbeit mit ihren Erfolgen und Misserfolgen, zweitens die damit korrespondierende finanzielle Situation, drittens die krisenhafte politische Lage mit ihrem bedrohlichen Einfluss auf Feuchtwangers Existenz sowie viertens seine hochkomplizierte Beziehungsarchitektur mit dem extrem ausschweifenden Sexualleben. Bereits 1906 notierte er im Tagebuch eine Art Motto der eigenen Existenz, nämlich den entschiedenen Vorsatz, »ein möglichst intensives Leben« führen zu wollen, und diesen Vorsatz hat er auf den vier genannten Feldern dann auch in die Tat umgesetzt.

4.

Besonders bemerkenswert im letzten Satz des Jahresresümees ist die unscheinbare Floskel »vor allem«, verweist sie doch unabsichtlich auf die alles Tun und Lassen Feuchtwangers dominierende, sein Denken, Schreiben und Handeln durchdringende sexuelle Unersättlichkeit. Die Tagebücher liefern die anfangs eher kuriose, sukzessive jedoch immer befremdlicher anmutende Buchhaltung eines zwanghaften Erotomanen, das Dokument einer entfesselten Promiskuität, einer unendlichen, zur Sucht gewordenen Jagd und Suche nach Bestätigung.

»Es gibt wenige Frauen, die er länger lieben kann als die Zeit, in der er körperlich mit ihnen zusammen ist.« So charakterisierte Feuchtwanger sein Roman-Alter-Ego Flavius Josephus – im Tagebuch dürfte sich kein Satz finden, der autobiographischer wäre. Im permanent wechselnden Verkehr mit Marta, Marga oder Mara, Lilo, Lola oder Lily, Sascha oder Sara, Eva B. oder Eva H., Schauspielerin X, Journalistin Y oder Verehrerin Z entsteht ein Bild des Bestsellerautors Feuchtwanger als alttestamentarischer Patriarch, der sich neben seiner angetrauten Hauptfrau Marta diverse Kebsweiber, Nebenfrauen und Gelegenheitsgeliebte zahlloser One-Night-Stands hielt oder nahm. Es gab Tage, an denen er gleich zwei bis drei seiner Haremsdamen beglückte und zwischendurch oder zum krönenden Tagesabschluss immer noch Lust und Kraft für einen Bordellbesuch fand. Dennoch entfuhr selbst dem offenbar omnipotenten Lion gelegentlich ein Seufzer der Überforderung wie etwa am 16. September 1936: »Für mich nicht ganz einfach zwischen den vielen Frauen.«

Gottfried Benns Bemerkung, gute Regie sei besser als Treue, könnte auch ein Motto der Irrungen und Wirrungen von Feuchtwangers Liebesleben gewesen sein, doch hat er sich mit der Regieführung offenbar wenig Mühe gegeben. In einem Artikel für den englischen »Daily Express« sprach er sich 1930 für »die offene Ehe« aus, die beiden Partnern völlige Freiheit belasse, aber auch gegenseitige Verantwortung aufbürde. Wechselnde Partner wären zu tolerieren auf der Grundlage finanzieller Absicherung der Ehefrau, Rentenanspruch inklusive. Feuchtwanger hat sich in dieser Hinsicht sogar gegenüber einigen seiner Geliebten als verantwortungsvoll und vertragstreu erwiesen. Angesichts einer derartigen pekuniären Grundierung intimer Beziehungen nimmt es dann vielleicht auch weniger wunder, wenn er im Tagebuch sogar noch den Verkehr mit seiner Ehefrau »huren« nennt. Die sprachliche Kargheit der Tagebücher verkommt gelegentlich zur Rohheit.

Marta wusste über Feuchtwangers permanente Eskapaden Bescheid, schien sie wohl oder übel toleriert zu haben bis hin zu jener äußersten Zumutung, von ihrem Mann mit Gonorrhö infiziert worden zu sein. Vorstellen mag man sich kaum, wie diese Verhältnisse in der Praxis funktionierten, wenn Marta quasi Wand an Wand mitbekam, dass Lion fremdging, wenn sie sogar noch so tolerant war, den Picknickkorb zu packen, mit dem dann Lion und eine seiner Nebenfrauen ins Wochenende entschwanden. Ob Marta sich ähnliche Freiheiten nahm, ist nicht bekannt. Einmal im Jahr fuhr sie ohne Ehemann in den Skiurlaub, und es hielten sich hartnäckige Gerüchte über einen schneidigen Skilehrer. In Feuchtwangers Tagebuch taucht dieser Verdacht jedoch nicht auf. Vielleicht war ihre Regie diskreter als seine. Robert Neumann, der sich während des Exils in Sanary mit Feuchtwanger anfreundete, erinnerte sich in seinen Memoiren: »Er hatte, zerknitterter, kleiner Mann, der er war, eine schöne und sehr sympathische Freundin, eine Malerin [Eva Herrmann, K. M.], er machte die Beziehung zu diesem dekorativen Mädchen so öffentlich, als wäre sie seine Maîtresse-en-Titre und er Sa Majesté le Roi, und erfreute sich, Körperliches betreffend, ganz allgemein einer liebenswerten Blindheit sich selbst gegenüber.« Immerhin stammt von Feuchtwanger die hübsch selbstironische Bemerkung, als kleinster und hässlichster Münchner Jude habe er mit Marta die schönste Frau Münchens erobern können.

Was im Tagebuch grob und wenig sympathisch skizziert wird, klingt in Feuchtwangers »Selbstdarstellung« von 1933 bemerkenswert zarter. Während der zwanziger Jahre hätte »die Dame« zu existieren aufgehört. »Ein neuer Typ Frau bildete sich heraus in den Kreisen der Literaten, ein Mittelding zwischen Sekretärin und Freundin, ziemlich nüchtern, hart, kameradschaftlich, verläßlich und ohne Geheimnis. Ich ziehe andere, mehr altmodische Frauen vor. Seltsamerweise habe ich unter diesen altmodischen Frauen meine fruchtbarsten Kritiker gefunden. […] Ewig und immer von neuem reizvoll aber bleiben die Abenteuer der Arbeit, Sieg und Niederlage und – vielleicht – die Wirkung des Vollendeten im bewegten Gesicht einer verstehenden Frau.« Diese »Selbstdarstellung« war auch und besonders eine Huldigung, zwischen den Zeilen vielleicht sogar eine Bitte um Vergebung, an Marta, die zeitlebens seine wichtigste Kritikerin blieb und die Gefährtin war, ohne die der linkische, unpraktische Feuchtwanger in den Widrigkeiten seines Lebens verloren gewesen wäre.

»Auch das geistige Schaffen stammt von dem physischen her, ist eines Wesens mit ihm und nur wie eine leisere […] Wiederholung leiblicher Wollust. In einem Schöpfergedanken leben tausend vergessene Liebesnächte auf.« Rilkes Bemerkungen über den Zusammenhang von literarischer Arbeit und sexuellem Begehren hätten auch aus Feuchtwangers Feder stammen können. Er schrieb, weil er geliebt werden wollte. Und er wurde geliebt, weil er schrieb. Die Tagebücher belegen diese Wechselwirkung eindrucksvoll. Feuchtwanger war von kleiner Statur, aber zäh, potent und überhaupt physisch sehr leistungsfähig. Im Tagebuch vermerkt er tägliche Gymnastik, Läufe, Schwimmen und berichtet von anspruchsvollen Bergwandertouren. Und ob erkältet, todmüde oder von Kopfschmerzen geplagt, Energie und Lust zum »Huren« blieb dann offenbar immer noch. Und auch seine literarische Schaffenskraft fußte nicht zuletzt auf dieser körperlichen Robustheit. Schreibblockaden oder kreative Krisen schien er kaum zu kennen, sondern schrieb beziehungsweise diktierte seinen Sekretärinnen, die er zwischendurch auch mit seiner Manneskraft beglückte, Roman auf Roman, manche im Rekordtempo. So lieferte er beispielsweise 1933 das Drehbuch für den (allerdings nie realisierten) Film »Die Geschwister Oppermann« in drei Wochen und erledigte gleich anschließend die 350 Seiten des gleichnamigen Romans in knapp vier Monaten. Die Tagebücher geben Auskunft über die Entstehungsgeschichten der Werke, allerdings zumeist nur als dürre Datengerüste; über inhaltliche Probleme, dramaturgische Details oder stilistische Fragen erfährt man wenig bis nichts.

Der Fabrikantensohn Feuchtwanger hatte ein sachliches, unsentimentales Verhältnis zum materiellen Wert seiner Arbeit. Er wusste, dass Literatur eine Ware ist und der Literaturbetrieb ein Markt. Die Tagebücher geben detaillierte Auskünfte über die Einkünfte des Autors, verbuchen Gewinne und Verluste. Da er nicht nur ein sexsüchtiger Faun, sondern auch ein spielsüchtiger Zocker war, verdunstete so manches Honorar an privaten Spieltischen oder in mondänen Kasinos. Gelegentlich meldet das Tagebuch auch mehr oder minder glückliche Börsenspekulationen.

Seit die englische Ausgabe des »Jud Süß«-Romans den bis dahin mittelmäßig erfolgreichen Feuchtwanger quasi über Nacht in einen internationalen Bestsellerautor verwandelt hatte, verließ ihn der Erfolg nie mehr ganz. Nicht jedes Stück und nicht jeder Roman wurden Publikumstriumphe, aber die enormen Auflagen, besonders in den angelsächsischen Ländern, machten ihn zu einem weltberühmten Großschriftsteller. Ein spitzzüngiges Bonmot behauptete, Feuchtwangers Werke würden schneller übersetzt, als er sie schreiben könne.

Hermann Kesten erzählte, wie er in den dreißiger Jahren mit einem Freund, »einem Bewunderer von Stefan George, zwischen den Weinfeldern und Ölbäumen von Sanary bis Bandol spazierenging, an einem silbernen Morgen; als wir plötzlich Feuchtwanger trafen, der eine Stunde lang zu meinem Freund in Zahlen redete, in den Auflagenzahlen von Feuchtwangers Werken. 130000 die ›Häßliche Herzogin‹, 240000 der ›Jud Süß‹, 350000 Exemplare der ›Erfolg‹, wie hoch die Tantiemen waren, wie viele Monate er auf der Bestsellerliste gestanden, und die albanische Ausgabe, oder die vierte andalusische oder neunte koptische Ausgabe, oder der Literary Guild oder der Book of the Month Club, und Huebsch von der Viking Press, und Dr. Landshoff vom Querido-Verlag und Hutchinson in London und Mondadori in Milano, 790000, und 340000 Dollar, oder Pfunde? – Als mein georgianischer Freund und ich, alleingeblieben, dem Dichter nachblickten, wie er immer kleiner wurde, unter den Ölbäumen und zwischen den Weinfeldern, stand mein Freund bleich und betreten da und fragte: ›Ist das ein großer Dichter?‹ ›Ein sehr berühmter, sehr erfolgreicher‹ sagte ich. Die Ziffern stimmten.«

Mit dieser von sich selbst begeisterten Naivität, die manche abstoßend, manche aber auch entwaffnend fanden, war er stolz auf seinen Ruhm und seine Erfolge. Auch davon berichten die Tagebücher, wenn Feuchtwanger auf seinen Reisen nach Paris, London, durch die USA und nach Moskau in einem wahren Wirbel von Verlegern, Agenten, Reportern, bekannten und weniger bekannten Schriftstellern, Fotografen, Regisseuren, Lektoren, Journalisten und den unvermeidlichen hingebungsvollen Damen umschwärmt wurde.

Die politisch-historischen Ereignisse, die Feuchtwangers Leben, aber auch sein Schreiben immer stärker beeinflussten, erscheinen in den Tagebüchern zumeist nur als Fußnoten oder Randnotizen, unkommentierte Stichworte. Krieg und Münchner Räterepublik, Weltwirtschaftskrise, der Aufstieg und Triumph Hitlers, der Weg ins Exil scheinen so wichtig oder unwichtig, bedeutend oder unbedeutend zu sein wie Darmbeschwerden oder Honorarschecks, Spielschulden oder Sex mit dieser oder jener. So sind dann Feuchtwangers Tagebücher die Aufzeichnungen eines Stoikers, kühle, ungefilterte Notate. Teeblätter …

5.

»Sehr genau erkennend, dass Leistung sich nicht deckt mit Erfolg, und dass der Mann sich nicht deckt mit der Leistung [Hervorhebung K. M.], würde er, falls man ihn fragte: ›Bist du einverstanden mit deinem bisherigen Leben?‹, erwidern: ›Ja. Das Ganze noch mal.‹« (Lion Feuchtwanger: »Der Autor über sich selbst«)

Einleitung

Die späte Entdeckung der Tagebücher

Lange glaubte man, Lion Feuchtwanger habe nie Tagebuch geschrieben. 1931, als das »Berliner Tageblatt« ihm sowie Carl Zuckmayer, Heinrich Mann, Alfred Döblin und Ludwig Renn für einen Artikel die Frage stellte: »Führen Sie ein Tagebuch«, lautete seine Antwort: »Ein Tagebuch? Nein. Mir sagt es wenig zu, täglich Bilanz zu machen, wie sehr ich einen Menschen mag oder wie intensiv ich gearbeitet habe. Wenn Sie Tag für Tag minutiös messen, wieviel Milligramm Seele Sie zu- oder abgenommen haben, geraten Sie dann nie in Versuchung, falsche Gewichte zu nehmen? Schminken Sie Ihren Handlungen niemals falsche Motive an? Ich glaube, Sie tun es. Ich jedenfalls würde es tun. Denn Tagebücher geben gemeinhin Wunschbilder. Sie sind wie Heeresberichte. Man redigiert die Ergebnisse so, wie man möchte, dass sie verliefen, nicht wie sie wirklich geschahen.« Welch eine Überraschung, als ein Zufallsfund über dreißig Jahre nach seinem Tod zutage förderte, dass genau das Gegenteil der Fall war: Für den Großteil seines Lebens machte er sich in geheimen Journalen nahezu tägliche Notizen.

1991 entdeckte Harold von Hofe, Professor an der University of Southern California, Direktor des Feuchtwanger Institute for Exile Studies und als enger Freund Marta Feuchtwangers zu ihrem Nachlassverwalter bestimmt, die heute erhaltenen Tagebücher. Damals half er dabei, die Wohnung von Feuchtwangers letzter Sekretärin Hilde Waldo aufzulösen, nachdem sie in ein Pflegeheim gezogen war. Waldo hatte 1940, gleich nach Ankunft der Feuchtwangers in New York, begonnen, für ihn zu arbeiten. Sie folgte dem exilierten Ehepaar nach Südkalifornien, wo sie bis zu seinem Tod 1958 für den Schriftsteller tätig war, anschließend als Assistentin für Marta Feuchtwanger, bis diese 1987 starb.

Wann hatte Hilde Waldo die Tagebücher an sich genommen und warum? Eine Vermutung ist, dass Feuchtwanger während der McCarthy-Ära bereits selbst Teile seiner Aufzeichnungen bei ihr in Sicherheit gebracht hatte, wie er es auch mit anderen Dokumenten tat. Damals, zu Beginn des Kalten Krieges, konnte jeder, der mit politisch »linken« Äußerungen an die Öffentlichkeit trat, ins Visier des FBI geraten. Hilde Waldo galt im Unterschied zu ihm als unverdächtig. Nicht beantworten lässt sich bislang die Frage, was für einen Umfang das originale Tagebuch-Konvolut hatte. Hier können wir vorläufig nur mutmaßen: Rettete Waldo lediglich die Tagebücher aus der Zeit vor dem kalifornischen Exil, vernichtete aber jene aus den späteren Jahren, weil sie selbst darin vorkam? Sie hatte wohl eine Affäre mit Lion Feuchtwanger.

Es gibt Hinweise, dass sich zumindest ein Teil der originalen Niederschriften in den 1970er Jahren noch in Martas Händen befand. Mit Sicherheit wissen wir, dass sie Tagebuchmaterial ausgewählten Forschern, darunter dem Biographen Lothar Kahn, zugänglich machte. Sie selbst griff darauf zurück, als sie Mitte der siebziger Jahre ihre eigene Lebensgeschichte »An Émigré Life« in Gesprächen mit Lawrence Weschler aufzeichnete. So erklärte sie etwa, ihr Mann habe in seinem Tagebuch ihren Einfluss auf seinen Roman »Narrenweisheit oder Tod und Verklärung des Jean-Jacques Rousseau« (1952) hervorgehoben. Daraus lässt sich schließen, dass Feuchtwanger auch während seiner Zeit in Kalifornien Tagebuch führte und dass diese Notate damals noch existierten.

So bleibt noch manches Rätsel um Feuchtwangers Tagebücher vorerst ungelöst. Dass einige der mutmaßlich verschollenen Journale wieder auftauchen, erscheint nach heutigem Kenntnisstand eher unwahrscheinlich, kann aber nicht ausgeschlossen werden.

Glücklicherweise ist ein Großteil der Tagebücher aus den Jahren zwischen 1906 und 1940 nicht nur gefunden, sondern inzwischen auch entschlüsselt worden, was keineswegs selbstverständlich ist, denn in den späteren Jahren verfasste Feuchtwanger seine Notate in der veralteten, nur noch von wenigen beherrschten Gabelsberger-Kurzschrift. Wie mühsam die Entzifferung war, davon berichtet die Editorische Notiz (S. 636). Die endlich publizierten Aufzeichnungen gewähren dem Leser einen einzigartigen Einblick in Feuchtwangers Leben, in seine zutiefst persönlichen Gedanken, intimsten Gefühle und in seinen konfliktreichen Weg zum international anerkannten Romancier und Weltbürger. Über die Jahrzehnte entsteht aus unmittelbarer Nähe ein Zeitgemälde, konturiert von einem lebenserfahrenen Akteur und brillanten künstlerischen Geist, das entscheidende Momente der neueren deutschen Geschichte beleuchtet.

In der vorliegenden Ausgabe werden die fortlaufend geschriebenen Tagebücher in sechs Kapiteln bzw. Lebensabschnitten präsentiert. Die Einführungstexte der Herausgeberinnen geben Auskunft über die jeweilige Lebenssituation sowie über die Jahre, zu denen keine Aufzeichnungen überliefert sind: Auf die Studentenzeit in Berlin und München (1906) folgt die Suche nach einem Weg ins literarische Establishment (1909–1911), die Lebensform als arrivierter Bohemien in München (1915−1921), die Phase der internationalen Anerkennung einschließlich der überragenden Amerika-Tournee, die unmittelbar ins französische Exil mündet (1931−1934), die Jahre in Sanary mit dem immer lauter werdenden Zeitgeschehen und der Vereinnahmung durch die Repräsentanten gegensätzlicher Strömungen (1935−1937), schließlich die Phase wachsender Kriegsgefahr und der Internierung in Frankreich (1938–1940).

Feuchtwanger als Tagebuchschreiber

Feuchtwangers Bibliothek enthält eine Reihe von Tagebuchausgaben aus den verschiedenen Jahrhunderten, die er als Material und Charakterstudien für seine historischen Romane verwendete, so etwa die Tagebücher von Samuel Pepys und die zahlreicher Zeitzeugen der Französischen Revolution. Als er sich im »Berliner Tageblatt« über das Tagebuch-Genre äußerte, tat er das vor diesem Horizont. Seine eigenen Diarien stehen in diesem Sinne nicht im konkreten Widerspruch zu seinem dort artikulierten Misstrauen gegen das Tagebuch als Ort des Selbstbetrugs. Er wirkte diesem Misstrauen in gewisser Weise aktiv entgegen – nicht durch den Verzicht auf das tägliche Notieren, vielmehr durch die Art seiner Einträge: Er konzentrierte sich auf Ereignisse, Fakten und Konkretes. Über Motive liest man bei ihm wenig.

Lion Feuchtwanger notierte Bücher, die ihm gefielen, Theaterstücke, die ihm missfielen, woran er arbeitete, mit wem er sich austauschte, welche Frauen vorübergehend oder für längere Zeit in sein Leben traten. Das allgemeine Weltgeschehen bleibt lange Hintergrundmusik, bis sich die politische Lage in der Anbahnung des Zweiten Weltkrieges so zuspitzt, dass es mehr Raum einnimmt. Über die Jahre entsteht ein großer Blick aus dem Kleinen heraus: Er geht mit gleichermaßen kritischer Geste an die Menschen heran wie an literarische und dramatische Werke, an Institutionen wie an politische Ereignisse. Er erweist sich als hellsichtig, wenn er 1933, von seiner Amerika-Tournee kommend, direkt ins schweizerisch-französische Exil geht, ohne noch einmal den Fuß auf deutschen Boden zu setzen, wo inzwischen Hitler zum Reichskanzler gewählt worden ist; wenn er wider seine Natur das heute unentbehrliche »Networking« betreibt, um seine Etablierung im Kulturbetrieb zu sichern, zunächst als ambitionierter Emporkömmling, später als staatenloser Schriftsteller im Exil. Er beweist Mut, wenn er politisch Stellung bezieht und Nachteile dafür in Kauf nimmt: wenn er Charlie Chaplin bereits Anfang 1933 den Vorschlag zu einem Hitlerfilm unterbreitet und sich in der amerikanischen Presse öffentlich gegen Hitler stellt, wenn er sich für Tom Mooney, den Dreyfus Amerikas, ausspricht oder sich später, vermittelt durch Lola Sernau, für den Arzt Lothar Wolf engagiert, der mit seiner Familie nach Moskau emigriert war und dort der Vernichtung anheimfiel. Für seine Offenherzigkeit musste er mitunter einen hohen Preis zahlen, vor allem nach seiner Russland-Reise und dem Buch »Moskau 1937«, beides Teil einer Positionierung, die den Streit um seine Person über seinen Tod hinaus nicht verstummen ließ. Weil er sich nie öffentlich von der Sowjetunion distanzierte, geriet Feuchtwanger auch im Kalten Krieg zwischen die ideologischen Fronten.

Da die Tagebucheinträge zu keinem Zeitpunkt für die Publikation gedacht waren, tritt uns der Verfasser Tag für Tag ungeschönt und unverstellt entgegen. Lässt er als junger Mann noch einen gewissen Hang zur Selbststilisierung erkennen, sind die meist knappen Notate schon bald gänzlich frei davon. Nichts wird ausgebreitet oder gar ausgemalt, was zählt, ist die pulsierende Intensität der Suche nach seinem Platz im Leben, in der Gesellschaft und der Literaturszene, für den Leser unmittelbar nachvollziehbar durch das Festhalten aller Schritte, die der Notierende auf diesem Weg unternahm.

Der Zugang zu Feuchtwangers Journalen wurde nach ihrem Auffinden lange Zeit strengstens reglementiert; nur im Archiv selbst konnten Forscher Einblick nehmen, das Anfertigen von Kopien war nicht zugelassen. Dafür gab es verschiedene Gründe. Die Verwendung der Gabelsberger-Kurzschrift, die eine Veröffentlichung allein aus praktischen Gründen äußerst erschwerte, stellte einen Schutzwall dar, um die häufig explosiven, ja verstörenden Aufzeichnungen vor dem Blick seiner engeren und weiteren Umgebung geheim zu halten. Er hat sich je nach momentaner Befindlichkeit über Bekannte und Freunde geäußert, insbesondere über Schriftstellerkollegen, mit denen ihn meist ein ambivalentes Verhältnis verband. Thomas Mann bewunderte er fast ehrfürchtig, zugleich bestand zwischen den beiden eine gewisse Rivalität. Als Bertolt Brecht 1919 Feuchtwanger in München aufsuchte, notierte dieser tief beeindruckt: »Ein junger Mensch bringt ein ausgezeichnetes Stück. Bert Brecht.« Neujahr 1932 klang es vorübergehend so: »Brecht hat mir nichts mehr zu geben und ich ihm wenig.« Andere Autoren werden mitunter deutlich drastischer abgefertigt: »der widerliche Arnold Zweig bei uns«. Eifersucht mischte sich in die Beziehung zu Aldous Huxley, mit dem seine Geliebte Eva Herrmann parallel ein Verhältnis hatte.

Vorbehalte gegen eine Veröffentlichung bezogen sich zentral auf seine Vita sexualis und die darauf gerichteten, meist knapp und sachlich gehaltenen Notate. Neben den weithin bekannten, länger währenden Affären mit Eva Boy (später Eva van Hoboken), Lola Sernau, Eva Herrmann und Maria Osten pflegte er wechselnde Kontakte mit vielen Frauen seiner Umgebung, mit Zufallsbekannten und Prostituierten, die er ebenso akribisch festhielt wie Erkältungen, Schlafstörungen oder Turnübungen. Seine Bezeichnungen wechseln vom Umschreibenden hin zum Schnörkellosen: »Exceß in Priapo«, »liebhaben«, »das Ziel der Klasse erreichen«, »huren«, »vögeln«. Er blieb in seinem Verhältnis zu Frauen ambivalent, vertrat aber, auch in seinen Romanen, ein fortschrittliches und aufgeklärtes Frauenbild. Als Kamerad hielt er ihnen die Treue, mittels Briefen ließ er den Kontakt nicht abreißen und half aus, wo immer er konnte, auch finanziell.

Waren freizügige Beziehungen wie die seinen durchaus nicht unüblich, insbesondere in Künstler- und Intellektuellenkreisen, sind auch sie bei ihm ein Ausdruck dessen, was zu seinem Wesenskern gehörte: Das Schaffen stand für ihn über allem, die Überheblichkeit neben den Selbstzweifeln, das Getriebensein war immer stärker als die Gewissheit über das Erreichte. Daran änderte sich auch nichts, als er bereits zu Lebzeiten zu einem der erfolgreichsten Schriftsteller deutscher Sprache wurde. Die ihm eigene Energie entlud sich im Exzessiven: Er arbeitete exzessiv, aß leidenschaftlich, verfiel den Frauen genauso wie dem Glücksspiel. Vor diesem Hintergrund scheint das Lebensziel, das der Einundzwanzigjährige im Sommer 1906 in seinem Tagebuch festhält: »ein möglichst intensives Leben«, bereits von einiger Selbsterkenntnis getragen.

Alfred Döblin hatte 1931 auf die erwähnte »Tageblatt«-Umfrage geantwortet, er halte das Tagebuch für etwas »Ungesundes«: »Es ist ein voreiliges Festhalten von Daten, Festlegen von Ereignissen, die sich erst nach einiger Zeit als wichtig und wertvoll erweisen können – erweisen müssen.« Damit mag er in Teilen recht haben – und letztlich doch wieder nicht: Würde der Tagebuchschreiber die unwichtigen »Daten und Ereignisse« nicht notieren, wären auch die wertvollen von vornherein verloren.

War Harold von Hofe 1992 in einem Interview mit der Wochenzeitung »Die Zeit« noch der Auffassung, ein Großteil der Tagebuchtexte sei zwar als Quelle für die Forschung wichtig, »aber nicht geeignet zur Veröffentlichung«, änderte er diese Meinung später und bereitete alle Tagebücher für die Publikation vor. Er starb 2011, sein Vorhaben blieb unvollendet, die Vorarbeiten liegen heute zusammen mit den Originalen in der Feuchtwanger Memorial Library in Los Angeles. Was bei ihm zum Umdenken geführt hat, ist nicht überliefert. Dass die Gesamtsicht des überlieferten Textes, der nur um eindeutige »Belanglosigkeiten« im Döblin’schen Sinne gekürzt wurde (s. Editorische Notiz), nun möglich wird, ist aus heutiger Perspektive in jedem Fall eine glückliche Fügung und ein unerwartetes Geschenk an alle, die sich dem Romancier und seiner Lebenswelt verbunden fühlen.

Der Mensch Feuchtwanger konnte noch nie so vielschichtig präsentiert werden, mit all seinen Eigenheiten, Schwächen und einzigartigen Stärken. Hautnah erleben wir das Ringen eines großen, durchaus fehlbaren Schriftstellers um sein Werk von den ersten Anfängen mit. Besonders an neuralgischen Stellen wie der Amerika-Tournee (1932/33) und der Moskau-Reise (1936/37) wird deutlich, wie komplex sowohl die zeitbedingten Umstände als auch sein Agieren in ihnen war. Tradierte Vorurteile, etwa er wäre ein für Stalins Gräuel blinder Kommunist gewesen, erweisen sich in diesem neuen Kontext als zu kurz gegriffen. Leicht gemacht, das zeigen die Tagebücher deutlich, hat er es sich im Laufe seines Lebens nicht allzu oft. Sie offenbaren vielmehr einen Menschen, der den Zeitläuften zum Trotz leidenschaftlich, impulsiv und sich selber stets treu geblieben ist. Zum Verständnis zentraler Kapitel der deutschen Geschichte und eines der wichtigsten Schriftsteller dieser Zeit sind die Tagebücher ein unentbehrlicher Schlüssel.

Der einzige Fürsprecher für das Führen eines Tagebuchs war in der »Tageblatt«-Umfrage von 1931 Ludwig Renn. Er sah in dem das Leben protokollierende Schreiben »eine zuverlässige Möglichkeit, sich später an konkrete Dinge zu erinnern«. Die Tatsachen waren es, die er im Tagebuch festgehalten wissen wollte. In diesem Sinne war Feuchtwanger ein im Verborgenen praktizierender Tagebuch-Sympathisant, dessen über Jahrzehnte nicht nachlassendes Tun erst heute an das Licht der Öffentlichkeit tritt.

Die Tagebücher

1906

Als Student in Berlin und München

Merkwürdig, daß ich die unschönen Züge so vieler Dichter in mir vereine

Das erste überlieferte Tagebuch setzt am Neujahrstag 1906 ein: Feuchtwanger, 21 Jahre alt, berichtet vom Silvestertrubel der vergangenen Nacht, die für ihn auf dem Maskenball in der alten Philharmonie an der Bernburger Straße in Berlin begann.

Wer war dieser junge Mann, der des Nachts in der Art von Hans Christian Andersen beobachtet, wie eine Streichholzverkäuferin »inmitten des Gewühls der Friedrichstraße auf den Steinstufen eines Hauses gänzlich unbeachtet in der schneidenden Kälte der Winternacht eingeschlummert lag«, der nicht selten an einem Tag mehrere Bücher verschlingt, nahezu täglich ins Theater geht, am laufenden Band Ideen für eigene Stücke produziert und stets mehrere Frauen gleichzeitig hofiert, während er sich zwischen unkontrollierbarer Sinnlichkeit und Scham- und Schuldgefühlen aufreibt?

Jakob Lion Feuchtwanger wurde am 7. Juli 1884 in München geboren, ein Jahr nach der Hochzeit von Johanna Bodenheimer und Sigmund Feuchtwanger. Er war das erste von neun Kindern. Seine Mutter entstammte einer reichen jüdisch-orthodoxen Familie aus Darmstadt. Der Vater, ein Sprössling bayerischer Bankiers und Industrieller, leitete in zweiter Generation die 1880 in München-Haidhausen gegründete prosperierende Margarinefabrik. Der Wohlstand sicherte der Familie einen Platz in den angesehenen Kreisen der königlichen Residenzstadt.

Die Eltern hatten hohe Erwartungen an ihren Erstgeborenen. In dem jüdisch-orthodoxen Haushalt mit Dienstpersonal und einem Privatlehrer gaben die religiösen Rituale und der tägliche Unterricht in der »hebräischen Bibel«, dem Tanach, und im aramäischen Talmud den Takt vor. Diese systematische Ausbildung legte den Grundstein für Feuchtwangers profunde Kenntnisse und seine lebenslange Faszination für die Geschichte des Judentums.

Während der Mutter die Rolle der »strengen Aufseherin« zukam, schlug das Herz des Vaters weniger für das Geschäftliche als für Bücher und das Theater. Als Liebhaber von Literatur, Geschichte und Theologie trug er im Laufe seines Lebens eine beträchtliche Bibliothek hebräischer Schriften zusammen und schuf auf diese Weise eine Umgebung, die den Sohn in seinem Wissensdurst und seinem Verlangen, selbst schriftstellerisch tätig zu werden, bekräftigte.

Im Gegensatz zu seinen körperlich überlegenen Geschwistern wirkte der kurzsichtige, gerade mal 1,65 Meter große Lion schmächtig und eher unscheinbar. Später erinnerte er sich, dass ihn seine Brüder Ludwig (Ludschi), Martin, Fritz und Berthold (Bubi) sowie die Schwestern Franziska, Bella, Henriette (Henny) und Martha (Medi) gern mit seiner Ungeschicktheit und Unsportlichkeit aufzogen. In den Ferien, wenn die strengen Tagesabläufe gelockert waren, machte die Familie Ausflüge, reiste nach Starnberg oder Kochel, wo sie zusammen wanderten und schwammen – Aktivitäten, denen Feuchtwanger ein Leben lang leidenschaftlich nachging. Trotzdem empfand er wenig Übereinstimmung mit den Brüdern und Schwestern, hielt aber den Kontakt zu ihnen aufrecht, vor allem zu Martin, mit dem ihn gemeinsame literarische Interessen verbanden: Martin wurde Journalist und Verleger.

Im Mai 1889 bezog die wachsende Familie zunächst eine Wohnung am St.-Anna-Platz 2, wo der Älteste ab 1890 die St.-Anna-Volksschule besuchte, und übersiedelte 1900 in ein Haus in der Galeriestraße 15, das zum neuen Familiensitz wurde. Bereits mit zehn Jahren begann der herausragende Schüler, für den am Wilhelmsgymnasium u.a. Griechisch, Latein, Archäologie, Geschichte, Mathematik und Gabelsberger-Kurzschrift auf dem Lehrplan standen, den Sinn der religiösen Rituale zu hinterfragen. Er kam zu der Überzeugung, dass ihn die strengen orthodoxen Traditionen seiner Familie von seinen Klassenkameraden separierten: »Wiewohl ich mich mit meinen Schulkameraden gut vertrug […], fand ich mich von früh an gründlich verschieden von den anderen. Von meinen Eltern trennten mich tiefe und jugendlich hochmütige Zweifel an ihren Bräuchen und Meinungen, von meinen Lehrern und Kameraden trennte mich meine Vertrautheit mit allem, was jüdische Theologie anging.« Er vertraute sich dem Vater an und begann sich stärker außerhalb der familiären Kreise zu orientieren.

War er als Junge in sich gekehrt und reserviert, gesellte sich zu der zeitlebens nie ganz überwundenen Schüchternheit ein neues Selbstbewusstsein. Er verfasste erste Dichtungen und Theaterstücke. Mit 16 Jahren schrieb er anlässlich des 80. Geburtstages von Prinz Leopold von Bayern ein Lustspiel. Das Stück weckte die Aufmerksamkeit des Schuldirektors, der dafür sorgte, dass es in einer Lokalzeitung abgedruckt wurde. Zum ersten Mal erhielt Feuchtwanger öffentliche Anerkennung für sein schriftstellerisches Talent.

1903 nahm er an der Ludwig-Maximilians-Universität München ein Studium in den Fächern Deutsche Philologie, Geschichte, Philosophie, Anthropologie und Sanskrit auf und setzte damit ein Zeichen, dass er nicht vorhatte, in das Familienunternehmen einzusteigen. Um den von den Eltern gewährten Unterhalt aufzubessern und sein Dachzimmer in der Gewürzmühlstraße zu finanzieren, gab er Nachhilfestunden. Er tauchte in das Bohemeleben ein, verkehrte in den Schwabinger Cafés und Nachtlokalen. Er selbst engagierte sich als Mitbegründer des Münchener literarischen Vereins »Phöbus«, eines Forums für die Diskussion von Literatur und Theaterstücken, dessen kurze aktive Phase Ende 1906 mit der Aufführung von Hauptmanns »Und Pippa tanzt« einen Höhepunkt erlebte. Feuchtwanger bemühte sich um die Aufführungsrechte, nachdem er das Stück im Berliner Lessingtheater gesehen und als »echten, frohen Genuß« empfunden hatte. Auch trat er mit eigenen Werken in Erscheinung: 1903 erschienen zwei Skizzen unter dem Titel »Die Einsamen«, und er schrieb mit »König Saul« und »Prinzessin Hilde« zwei Stücke, die 1905, wenn auch ohne rechten Erfolg, aufgeführt wurden.

Feuchtwanger war also kein völlig unbeschriebenes Blatt, als er 1905 für ein erstes kurzes Intermezzo nach Berlin kam. Seit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 war die Reichshauptstadt zum Zentrum des neuen Gemeinwesens geworden. Hier, im Mittelpunkt des Geschehens, vollzogen sich Entwicklungen, an deren Dynamik sich aktiv anzuschließen Feuchtwanger gewillt war. Vordergründig führte er sein Studium fort, das er mit einer Dissertation über Heinrich Heines Fragment »Der Rabbi von Bacherach« 1907 in München abschloss. Vor allem aber tauchte er in die Berliner Kulturszene ein, wobei es ihm insbesondere die Inszenierungen Max Reinhardts angetan hatten. Seine Notizen zu den von ihm besuchten Theateraufführungen ähneln bereits seinen späteren Notaten und lassen uns seine Entwicklung zum Theaterkritiker und -autor unmittelbar miterleben. Nebenbei las er in einem bemerkenswerten Tempo die großen Werke der Literatur und hielt auch hierzu dezidierte Urteile fest. Dabei scheint nahezu alles, was er rezipierte, neue Ideen für eigene Arbeiten anzustoßen, darunter schon bald die Stücke »Die Braut von Korinth«, »Bathseba« und »Der Fetisch«.

»Merkwürdig, daß ich die unschönen Züge so vieler Dichter in mir vereine«, hielt er im Januar 1906 fest, um sich im Anschluss mit Grillparzer, Heine, Schlegel, Wilde, Hebbel und Hamerling zu vergleichen und die Frage aufzuwerfen: »Ob unter all diesem Wust ein poetischer Kern sich birgt?« Er suchte nach der eigenen künstlerischen Identität und nach einem Platz im Leben. Über die Liebschaften jener Jahre ist über das von ihm Notierte hinaus wenig bekannt. Seine Scham (»Scheußlich, wie der Bock in mir immer wieder zum Durchbruch kommt«), sein Schmachten für Else, die ihn verschmäht, seine Abgeklärtheit gegenüber Ria und Emmy, die an ihm hängen, stehen sinnbildlich für das Charakteristische dieser Phase: das Schwanken zwischen Selbstzweifel und Größenwahn, zwischen Euphorie und Depression, Hoffen und Bangen eines begabten jungen Mannes mit großen Ambitionen, die ihr Ziel noch nicht gefunden haben.

Bevor das erste Tagebuchjahr zu Ende geht, zeigen sich erste Symptome eines zwanghaften Verhaltens, das sich in der Folge weiter zuspitzt: Feuchtwanger erlag, und auch das teilte er mit Zeitgenossen wie etwa Eduard von Keyserling, einer ausgeprägten Spielsucht, die ihn schon bald in große Nöte brachte.

1906 Berlin

1. Jan. Den Sylvesterabend auf dem Maskenball der »Philharmonie« verbracht. Trotzdem an Stimmung und an begehrenswerten Frauen kein Mangel war, hab’ ich mich gelangweilt. Infolge jenes peinlichen, lächerlichen, kindischen Verlegenheitsgefühls, das mich so häufig gänzlich unmotiviert überfällt und das unüberwindlich scheint. Verärgert und gequält von erwachter unbefriedigter Sinnlichkeit verließ ich das Fest um 3 Uhr und ging langsam nach Hause, von dem interessanten, für Berlin typischen Sylvestertrubel angewidert. Merkwürdig jene Streichholzverkäuferin, die inmitten des Gewühls der Friedrichstraße auf den Steinstufen eines Hauses gänzlich unbeachtet in der schneidenden Kälte der Winternacht eingeschlummert lag. Dann mit einem Dirnlein gegangen, das ich von früherher kannte. Gleichwohl durch sinnliche Erregung im Schlaf gestört.

Mit Onkel Simon zu Mittag gegessen und einen langweiligen Nachmittag im Zoologischen Garten bei guter Musik verbracht. Jetzt abends 10 Uhr sehr müde. Will aber doch noch ein wenig am »Weib des Urias« arbeiten.

2. Jan. Spät aufgestanden. »Der Heilige« von C. F. Meyer zu Ende gelesen. Die wundersam klare, prägnante und stilvolle Darstellung bewunderungswürdig, auch die Einkleidung ist ungemein geschickt und künstlerisch. […]

Ibsens »Wildente« im »Lessingtheater« gesehen. Hjalmar ist ein wenig karikiert, Bassermann vergröberte statt diskreter zu zeichnen, aber gleichwohl, glücklich der, der darüber lachen kann und nicht an die eigene Brust zu klopfen braucht. Das Stück wirkt deshalb, weil man fühlt, daß die grimme Erbitterung des Dichters echt ist bis auf den Kern, und weil die Symbolik sich nicht vordrängt – wie beim spätern Ibsen – und der trefflichen Komposition der Fabel und der souveränen Sicherheit der Charakterzeichnung nicht in die Quere kommt! Ach wer doch so geschickt komponieren und so sicher zu zeichnen wüßte – und wer so viel zu sagen hätte wie dieser Alte! […]

3. Jan. Nach einer unruhigen, sinnlichen Nacht spät aufgestanden. Stark erkältet. Viel Zeit mit Onkel Simon vertrödelt, der heut abend glücklich abgereist ist. »Die Hochzeit des Mönchs« gelesen und bewundert – doch beeinträchtigt die eisglatte Kunst der Darstellung, der »Firnglanz« die Wärme der Wirkung.

4. Jan. Spät aufgestanden. Durch den Tiergarten nach dem Zoologischen Garten gegangen. Dort inmitten der stickenden und strickenden Spießbürgerinnen bei der Musik mit Ludschi und Max ein sehr seichtes Religionsgespräch geführt. Sehr verstimmt darüber, daß ich die ganzen Ferien Tag für Tag vertrödelt.

»Gustav Adolfs Page« gelesen, bin aber nicht warm geworden. Die Charaktere sind zu wenig interessant, um bei Meyers kühler Darstellung zu wirken. So mutet das ganze fast so äußerlich an, wie ein Bild von Piloty – […]

5. Jan. In dem überheizten Zimmer eine schlechte, sinnliche Nacht verbracht, wie denn überhaupt Hitze mich sinnlich erregt. […] Meyers »Schuß von der Kanzel« gelesen, voll Freude an dem starken Humor und der prächtigen Plastik des Werks. […]

6. Jan. Storms »Auf der Universität« gelesen. Storm der einzige, der süß sein kann, ohne Gefahr zu laufen, süßlich zu wirken. Intensiv an Heines »Rabbi« studiert.

7. Jan. Dem Priap geopfert! – Ein klein wenig am »Rabbi« gearbeitet. Abends bei einer karnevalistischen Sitzung, weil ich dachte, man würde dort tanzen. Es war ein Irrtum. – Habe mich unsagbar gelangweilt. Ging verdrossen nach Hause und – –. Es ist schrecklich, daß ich mich so gar nicht bezähmen kann! –

Allmählich stellt sich auch Geldmangel bei mir ein. Ich bin in sehr schlechter Stimmung.

8. Jan. Im Café Heß getroffen. Er hat sehr viel Intimes erzählt. – Die Vorlesungen haben begonnen. Schmidt sehr effekthaschend. Interessant wäre eine Studie: Die Frau in den Augen unserer Klassiker. Schiller verblasenes Frauenideal.

Mörikes »Mozart auf der Reise nach Prag« gelesen. Wie liebenswürdig ist dieses Stimmungsbild! Denn eine Idylle, ein Stimmungsbild ist es, keine Novelle. Wichtiges und Unwichtiges ist nicht geschieden, sondern alles mit der gleichen Besorglichkeit, die an Moritz von Schwindt und Spitzweg gemahnt, ausgemalt. Von Komposition keine Spur! Aber das ist auch der einzige Fehler – und der wird hier vielleicht zur Tugend.

Beim Lesen des Werkchens hat man ein Gefühl, als säße man an einem sonndurchsättigten Herbsttag inmitten einer schönen Landschaft beim Wein und hörte einer lieben Frau zu, die eine heitere Geschichte erzählt. Ringsum aber fallende gelbe Blätter, die eine leise Sentimentalität in die Stimmung hineinbringen. Und wie selbstverständlich, wie kunstlos ist da alles erzählt!

In Hebbels Tagebüchern geblättert. Wie modern das alles anmutet.

»Eine erlaubte Art des Selbstmords: Ein Mensch vollzieht wegen Beleidigung der sittlichen Idee ganz in der Stille an sich selbst das Todesurteil« (Hamburg 14.–29. Aug. 43). – Selma Lagerlöf, Gösta Berling. […]

Des Abends furchtbar starken Tee getrunken! Dann viel und nicht resultatlos an der Studie über den Rabbi gearbeitet.

Infolge des starken Tees konnte ich nicht einschlafen. Exceß in Priapo! Schmach-schmach-schmachvoll! Ich habe mir das feste Versprechen gegeben, vor dem nächsten Mittwoch auf dem Altar der Venus oder des Priap keine Opfer darzubringen. Nicht aus moralischen, sondern aus hygienischen Gründen.

9. Jan. Ein leerer Tag!

Abends während des mittelhochdeutschen Kollegs kam plötzlich eine große Mutlosigkeit über mich – psychologisch übrigens recht wohl erklärlich – ein Gefühl großer Leere, poetischen Nichtkönnens. Es war mir, als sei mir die Fähigkeit, irgend einen großen Gedanken auch nur nachzudenken, ein großes Gefühl auch nur nachzufühlen, ganz und gar abhanden gekommen. –

An die Eltern geschrieben. […]

Am »Rabbi« gearbeitet. Fleißig, doch ohne eigentliches Resultat.

10. Jan. Merkwürdig meine kindische Befangenheit und Unbeholfenheit, die sich überall wieder und wieder zeigt. Im Seminar, wenn ich zu irgend einer Frage etwas beitragen könnte und nur aus Verlegenheitsgefühl schweige, im Laden, wenn ich was kaufe, im Omnibus: überall.

Mit der »Rabbi«-Studie bin ich fertig. Ich bin im Arbeiten sehr schwerfällig geworden.

Den ersten Teil der »Lucrezia« von Gregorovius hab’ ich zu Ende gelesen. Die historische Lucrezia ist für ein Drama nicht zu gebrauchen.

Erich Schmidt hat ziemlich unverhüllt eingestanden, daß er einen einmal gefundenen Witz sehr schwer für sich behalten könne, auch wenn dieser Witz höheren Rücksichten zuwiderläuft. – Das ist eine gute Eigenschaft von mir, daß ich die Wahrheit selten einem Witz opfere.

11. Jan. Plan zu einem dreiaktigen Renaissance-Drama. Im Mittelpunkt Giulia Farnese, die Geliebte Alessandro VI. Sie ist nach Ferrara gekommen an den Hof Lucrezias. […]

Abends auf einem Wohltätigkeitsfest bei Kroll. Es war schön. Ich habe Ansätze gemacht, mich zu amüsieren. Es ging aber nicht. Ich habe eben dazu absolut kein Talent.

Dann ging ich mit einer Venuspriesterin. Sie war nicht häßlich und nicht schön. Doch fehlte merkwürdiger Weise alles Gemeine: sogar ein gewisses Schamgefühl besaß sie. Sehr angenehm war ihre Stimme und ihre Unterhaltung. Schade um sie! – Ich ließ mir ihre Adresse geben. Ich bereue es nicht, meinen Vorsatz von Montag gebrochen zu haben. Es war weder unhygienisch noch unästhetisch.

Merkwürdig, daß ich die unschönen Züge so vieler Dichter in mir vereine: die knabenhafte Verlegenheit Grillparzers, die Koketterie und Zerrissenheit Heines, die Eitelkeit Schlegels, die lioness und Haltlosigkeit Wildes, die Selbstzerfaserung Hebbels mit einem Stich ins Affektierte, die Prunksucht Hamerlings. Ob unter all diesem Wust ein poetischer Kern sich birgt?

12. Jan. In den »Xenien« geblättert. Viel Größe kann ein unbefangener Beurteiler im Verhalten Schillers in der Leitung der »Horen« und im »Xenien«streit wahrlich nicht erblicken. […]

14. Jan. Dem Priapo geopfert ohne jegliches Reuegefühl.

Bei Schoyers Besuch gemacht. Die Dame des Hauses ungebildet, doch alle konventionellen Formen beherrschend. Der »Salon« mehr als einfach.

Die zweite Szene der »Bathseba« geschrieben. Wenn nur nicht die Motivierung der äußerlichen Kleinigkeiten so breit und wichtig ausgefallen wäre! Im Einakter wirkt das doppelt störend! […]

15. Jan. Eine Ballade ist wertlos, wenn sie – wie dies bei Schiller gewöhnlich der Fall ist – nur einen interessanten Vorgang anschaulich schildert. Unter drei Umständen kann eine Ballade dichterischen Wert haben: 1) wenn sie psychologisch interessiert 2) wenn sie den Blick auf ein Problem hinlenkt 3) wenn sie starken Stimmungsgehalt hat.

Einen Teil der 3. Szene der »Bathseba« geschrieben. Abends bei einem Tee bei Ichenhäusers gewesen. Nette Leute. Habe mich ungeschickt benommen.

Exceß in Priapo.

16. Jan. Auf dem teuersten Papier ein Kärtchen an die Triesch geschrieben. Ein fingiertes Kärtchen beigelegt.

Storms »Angelika« gelesen. Wenn dieser Ehrhardt mit seiner Feinfühligkeit auch noch glaubwürdiger wirkt als der Schmachtlappen in der Monna Vanna, wirkt er doch immer noch unangenehm genug. Das ist immer eine so gefährliche Geschichte, wenn man einen Menschen schildert, in dem die Schicklichkeit stärker ist als eine selbst berechtigte Sinnlichkeit.

Die dritte Szene der »Bathseba« fertig geschrieben.

17. Jan. Exceß in Priapo! Schmachvoll! […]

Die vierte Szene der Bathseba geschrieben.

18. Jan. Die fünfte Szene der Bathseba geschrieben. In der zweiten Hälfte glückte mir eine wackere Steigerung.

Die lang geplante »Braut von Korinth« drängt nach Gestaltung. –

In der Giulia Farnese soll ein Poet vorkommen, der im ersten Akt scherzend klagt, sein Glück sei sein Verhängnis gewesen. Hätte er mehr Unglück gehabt, so wäre er ein wirklich großer Dichter geworden. Im letzten Akt soll sich dann sein Wunsch bitter erfüllen.

19. Jan. Exceß in Priapo – C’est plus fort que moi.

An der »Bathseba« gearbeitet.

Abends im Deutschen Theater. Florentinische Tragödie von Oscar Wilde. Das kann ich auch! Und ohne solche gewaltsam herbeigezogene Schlußpointe. […]

20. Jan. Exceß in Priapo.

Eichendorffs »Das Marmorbild« gelesen. Anklänge an das Knabenmärchen in Goethes Selbstbiographie und an die »Braut von Korinth«.

Die eingestreuten Lieder stören schrecklich.

21. Jan. […] Viel Schach gespielt.

Exceß in Priapo.

23. Jan. Die »Bathesba« vollendet und sie beim Durchlesen als dürftig, farblos, verwaschen, dilettantisch befunden.

Am »Rabbi« gearbeitet.

Exceß in Priapo. –

Die Giulia Farnese soll einen Todeskeim in sich tragen, von dem nur sie und ihr Arzt wissen.

24. Jan. Exceß in Priapo.

Ich wollte Richard M. Meyer bitten, die »Bathseba« zu lesen. Ich traute mich aber nicht, sondern sprach mit ihm von Gleichgiltigem. Dazu machte ich eigens Toilette, eine mühsame Fahrt und Wohnungssuche. Schließlich ging ich die Hintertreppe hinauf! Typisch! […]

Abends wollt’ ich in eine Uraufführung im Schillertheater gehen. Ich dachte, sie finde in N. statt; nachdem ich das Billet sehr umständlich – natürlich das teuerste! gelöst, sah ich, daß – Cyprienne gegeben wurde. Selbstverständlich traut’ ich mich nicht, das Billet zurückzugeben, und so sah ich wider meine Absicht »Cyprienne«. […]

Brief an die Swoboda.

Angefangen, einen Kanon der Giulia Farnese zu excerpieren.

Ich wollte so gerne ein gesundes zeitgenössisches Stück schreiben. Aber mir fehlt das Erlebnis!

25. Jan. Jene Venuspriesterin besucht. Meine ungesunde Sinnlichkeit scheint nachzulassen!

Hebbels »Agnes Bernauer« gelesen. Voll simpler Kraft, doch ohne sonderliches Interesse.

Hauptmanns »Und Pippa tanzt« im Lessingtheater gesehen. Ein Dichterwerk! Trotz der überladenen Symbolik! Er schöpft nicht aus der Fülle, aber was er gibt, ist echt. Dieser Michel Hellriegel ist eine köstliche Gestalt. Er erinnert an das Beste von Raimund und Nestroy, von Gaudy und Eichendorff. Auch sonst! […] – Die Darstellung war ausgezeichnet. Es war ein echter, froher Genuß!

26. Jan. Der Altphilolog aus Bremen hat mich besucht. Die Bathseba scheint ihm wirklich gefallen zu haben. […] Die Nora im Lessing-Theater gesehen. Die Triesch als Singvögelchen völlig unzulänglich, sonst gut, besonders in den angstgejagten Stellen, aber oft zu gewollt und theatralisch. Bassermann macht aus dem Helmer einen Hjalmar Ekdal. Sicherlich gegen die Absicht des Dichters, der einen Konventionsmenschen, wohlerzogen, normal, durchtränkt von assessoralem Ehrbegriff zeichnen wollte. Die ganze Vorstellung hochinteressant. Wie wirklichkeitsfremd ist doch Ibsens Naturalismus! Wie pedantisch-trocken ist seine Sprache! Und doch, wie genial sind diese Dramen in ihrer Einseitigkeit!

27. Jan. […] Von Willy Levy einen Brief, der sehr nach schnödestem Commis-Stil riecht, erhalten. Und dieser gutmütige, aber aufdringliche, ungebildete, geschmack- und urteilslose Mensch ist eines der wichtigsten »Phöbus«-Mitglieder! Und verkehrt bei der Swoboda!

Exceß in Priapo!

[…] Ich denke oft und viel an Else Fernau, trotzdem sie mich so schnöd behandelt und sicherlich schon halb vergessen hat. Es ist merkwürdig, daß ich mich von dieser Frau, die außer ihrer graziösen Leichtigkeit und der liebenswürdigen Herzlichkeit – die über Gerechten und Ungerechten leuchtet – keinerlei gute Eigenschaft besitzt, nicht losmachen kann. Ich sehe deutlich den Mangel jeglichen feineren Kunstgefühls und jeglicher Tiefe. Auch liebt sie mich nicht und ich liebe sie nicht. Nur weil sie die Frau ist, auf die ich trotz allem den tiefsten Eindruck gemacht zu haben scheine, häng’ ich an ihr. – Es ist eine Plage!

Abends ohne jegliches Interesse die Illumination zu Kaisers Geburtstag beschaut. Dann, bei einem Alpenfest eines Männergesangsvereins. Habe dort 2 zierliche Damen von der Nadel getroffen, die ältere, Frida, außerordentlich hübsch, aber geistig nicht allzu hoch stehend. Sie wurde mir weggeschnappt und ich mußte mit der jüngeren, Else Seeger – Belle-Alliancestr. 93, daß ichs nicht vergesse –, vorlieb nehmen. Diese ist in der Unterhaltung angenehmer, doch stören die beiden weitvorstehenden Mittelzähne des Oberkiefers, die noch dazu schlecht plombiert sind, den Gesamteindruck der Erscheinung gewaltig. – Ich werde diese Bekanntschaft kultivieren. Ich kam erst nach 8 Uhr morgens nach Hause.

28. Jan. Nach der durchschwärmten Nacht einen müden Tag verbracht. Abends war Heß da und erzählte viel intimes Sexuelles. Sein Gesicht hatte dabei einen so sinnlichen Ausdruck, daß ich fast Furcht bekam.

29. Jan. Die Braut von Korinth gewinnt Form. […]

30. Jan. […] Thomas Mann hat für die Fiorenza manche Anregung aus den Künstler-Novellen des Bandello geschöpft. – […]

31. Jan. Exceß in Priapo.

Referat über den »Rabbi« bei Schmidt gehalten. Ganz gut abgeschnitten.

Abends hatte ich mit meiner kleinen midinette Ella ein Rendez-vous vereinbart. Ich wartete aber vergebens. Ob sie die Schuld trug, weiß ich nicht. Vielleicht kam sie und wartete an anderer Stelle. Es sind 2 Uhren am Halleschen Tor, was ich zu spät bemerkte.

Ich ging verdrossen nach Hause. Dann kam ein starkes fleischliches Gelüst über mich. Nach langem Suchen ging ich mit einem Weib, das verhältnismäßig »unschuldig« aussah und ausnehmend schöne Augen (Rehaugen) hatte. Wie ich zu spät bemerkte, war sie schwanger. Sehr interessant war der Engros-Betrieb bei der Bordellwirtin. Das Weib bat mich dann, nachdem ich ihr 6 M gegeben hatte, flehentlich, ich möchte ihm noch 5 M schenken. Es bat verzweiflungsvoll flehend und machte mir die unglaublichsten Versprechungen, aber immer mit den gleichen Worten. In mir kam aber kein Fünkchen Mitleid auf, nur neben ästhetischem Ekel und starkem Interesse ein Gefühl turmhoher Überlegenheit. Schließlich kostete mich der Spaß alles in allem 7 M. […] Die farbreichen, lebensvollen Künstlernovellen des Bandello gelesen.

1. Febr. Exceß in Priapo!

Die Miete war sehr teuer. Ich bin wieder mal in Geldnöten und sah mich heute schon gezwungen, im vegetarischen Restaurant zu essen.

Des Macchiavelli »Mandragola«, die kulturhistorisch so interessant, künstlerisch aber wohl nicht allzu wertvoll ist, gelesen.

Gorkis Kinder der Sonne im Kleinen Theater gesehen in vortrefflicher Darstellung. Das Werk hat mir viel besser gefallen, als ich nach den Kritiken erhoffte. Ich glaube, es wird ebenso unterschätzt, wie das Nachtasyl überschätzt wurde. Mich für meine Person fesseln diese Menschen viel mehr als die Gestalten des Nachtasyls. Was das Stück vornehmlich auszeichnet ist die Melancholie, die darüber ausgegossen ist, ohne jede Mache, ohne jede Affektation. Und es werden viele feine, kluge Worte gesprochen.

Ich war mit dem kleinen Kahn aus München im Theater und sah mich gezwungen, hernach noch mit ihm zu bummeln. Ein gutmütiger, aber langweiliger Mensch.

2. Febr. Ich bin sehr müde von der gestrigen Bummelei. […]

4. Febr. Ich will das Gerüst zur Braut von Korinth möglichst fest bauen, eh’ ich mich an die Arbeit mache. Die Wirklichkeitsvorgänge sollen möglichst klar und in scharfen Farben herauskommen, die Sprache helle, präzise Prosa. Der Traum schwül, dämmernd, stimmungssatt. Heiße, vollströmende, ungebändigte Verse. […]

Im Philharmonischen Concert gewesen ohne viel Verständnis, aber mit viel Genuß.

5. Febr. […] Mit dem Germanisten Maisel ein Gespräch gehabt. Er scheint ein kluger kritischer Kopf, doch ohne Sinne für die dichterische Farbe.

Exceß in Priapo.

Plan zu einem Einakter: »Königin Sünde«. […] Andere, vagere Pläne. […] Eine satirische Skizze. Ein sterbender Corpsier. Alles heuchelt Trauer. Und seine Geliebte, die einzige, die ihn wirklich beweint, wird hinausgewiesen. […] Im »Jürg Jenatsch« gelesen. C. F. Meyer fesselt mich nicht mehr. Ich hab’ mich in letzter Zeit zu viel mit ihm beschäftigt.

Flüchtig den I. Akt von »Richard III.« gelesen. Die Mörder sind inconsequent gezeichnet. Merkwürdig Richards Unbehagen bei den Flüchen. Die Traumerzählung scheint auf die Traumerzählung in den »Räubern« eingewirkt zu haben.

7. Febr. Von Ria M. einen lieben Brief erhalten. Ein angefangener Brief vom 23. Jan. lag bei. Scheint Komödie.

Im Seminar den Vortrag über den »Rabbi« zu Ende geführt. Schmidt sprach sich sehr anerkennend aus, tadelte aber mein hartes Französisch. –

Im »Kaufmann von Venedig« gewesen. Shylock ist wirklich ein bißchen zu tief angelegt. Die Farce im Gerichtssaal wirkt empörend und reißt aus der graziös-musikalischen Stimmung. Die Aufführung von Reinhardt im Deutschen Theater war glänzend. Die Shylock-Handlung wurde angemessen zurückgedrängt und alles war in Musik getaucht. Überrascht hat mich die ungemein liebenswürdige Portia der Sorma, sehr überrascht hat mich der bis zur Grausamkeit temperamentvolle Graziano Moissis. Doch hätte Schildkraut trotz allem etwas mehr auf den Effekt arbeiten sollen.

9. Febr. Exceß in Priapo.

An Ria einen langen Brief geschrieben. Dichtung und Wahrheit. Viel Wahrheit und viel Affektiertes. –

Abends 5 Stunden mit jenem Germanisten Maisel geplaudert. In der ersten Aufwallung hab’ ich ihn wohl überschätzt. Aber er hat wirklich große Ideen. Er hat mir einen grandios angelegten I. Akt zu einem Moses entwickelt. Auch ein geistvolles wuchtiges Moses-Problem. Aber er hat keinen Sinn für Duft und Farbe.

10. Febr. […] Abends bei einer »Haeckel«-Feier mit Ball gewesen. Ich habe mich mit 2 unbedeutenden, ungebildeten harmlos-hübschen Judenmädeln recht gut amüsiert.

11. Febr. Ich kam erst morgens ½ 8 Uhr nach Hause. […]

12. Febr. Mit Max und Ludschi einen Waldspaziergang gemacht, der mir gut tat. – In der »Komischen Oper« Hoffmanns Erzählungen gesehen. Ich hatte einen teuren, schlechten Platz und war dadurch von vornherein verstimmt. Dann ärgerte mich die ohne Textbuch unverständliche Handlung. Sehr gut gefiel mir die Barcarole und der 3te Akt. – Bertram ist ein gewaltiger Sänger.

13. Febr. Halber Exceß in Priapo. Aus Langeweile!

Kärtchen an Else Fernau, an die Eltern, Onkel Hermann und Ichenhäuser.

Von Hedwig Lehmann, jenem naiven Judenmädel vom Haeckel-Ball, eine verlegen-naive Aufforderung zum Rendez-vous bekommen. – […]

14. Febr. Den Auszug des »Rabbi« fertiggestellt.

Nachmittags mit Menko mich mit den beiden Mädels getroffen. Sie sind fürchterlich naiv! Sie hatten der Mutter davon erzählt! – Es war aber immerhin ganz amüsant.

15. Febr. Exceß in Priapo.

Brief von Ria. Sehr liebenswürdig. Kühler, kurzer, gemachter Brief von Else. […]

16. Febr. Exceß in Priapo.

Mit großer Mühe den Reisekorb gepackt und expediert.

Erich Schmidt sagte mir beim Abtestieren ein paar liebenswürdige Worte.

Abends im Neuen Theater eine glänzende Vorstellung von Björnsons »Neuvermählten« und eine minder gelungene der »Salome« gesehen. […]

17. Febr. […] Nachmittags bei Lehmanns gewesen. Matt, philiströs – behaglich. Hedwig machte dilettantenhaft Musik und sang mit viel Liebe und einer kleinen, ziemlich unfreien Stimme. –

Abends kam eine große Geilheit über mich, die ich bei einer Venuspriesterin stillte.

18. Febr. Im Philharmonischen Concert gewesen. Ich bemerkte mit Freuden, daß mein Interesse und wohl auch mein Verständnis für Musik wächst.

20. Febr. Exceß in Priapo.

Auch im Bad übermannte mich die Geilheit. – Die Vorbereitungen zur Abreise größtenteils erledigt.

21. Febr. Der letzte Tag in Berlin!

Ich lasse nicht viel hier zurück: ich lasse hier nichts zurück.

Ich verlasse Berlin kühler, reifer, erfahrener und selbstkritischer als ich gekommen bin. Ohne Respekt vor mir und vor den andern.

Ich habe viel Abschied genommen. Ohne rechte Herzlichkeit.

Mittags mit Maron bei Kempinski gegessen.

Abends mit Ludschi und Menko bei Max gegessen. Er hat sich sehr taktvoll benommen.

Morgen um 7h 20’ fahr’ ich in den Münchener Fasching hinein!!!!

1906 München

22. Febr. Über Leipzig hierhergefahren. Langweilige Fahrt. Nur zuletzt, als ich wieder süddeutsche Laute hörte, unterhielt ich mich.

Abends in der Familie beinahe herzlich geworden.

23. Febr. Durch die räumige, besonnte, stille Prinzregentenstraße voll Freude zu Else gegangen. Sie nahm mich sehr liebenswürdig auf: aber es war doch nicht so, wie ich erwartet hatte.

24. Febr. […] Abends mit Else auf der Redoute im Münchener Kindl-Keller gewesen. Wir tranken viel Wein und waren angeregt und tauschten heiße, wilde Küsse.

25. Febr. Exceß in Priapo.

Mit Zádor beim Intendanten von Speidel gewesen. Es soll ein Stück von Zádor aufgeführt werden, das ich nicht aufgeführt will. Der Intendant liebenswürdig, umgänglich, ein Aristokrat.