9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2011

Die Romanbiografie über eine Frau zwischen Konventionen und Leidenschaft Lebensgier und Weltuntergangssstimmung prägen das letzte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt der rauschenden Feste und glänzenden Gesellschaften steht Ottilie von Faber. Zunächst als Debütantin aus dem aufstrebenden Industrieadel, dann - nach dem Tod ihres Großvaters - als Alleinerbin der Bleistiftfabrik A.W. Faber, schließlich an der Seite ihres Mannes Alexander von Castell-Rüdenhausen. Alles könnte perfekt sein, doch die gesellschaftlichen Erwartungen und starren Gepflogenheiten lasten schwer auf der lebenshungrigen jungen Frau. Schließlich muss sie sich entscheiden: Folgt sie ihrem vorbestimmten Weg oder ihrem Herzen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 618

Ähnliche

Asta Scheib

Eine Zierde in ihrem Hause

Die Geschichte der Ottilie von Faber-Castell

Roman

Über dieses Buch

Ottilie von Faber ist sechzehn Jahre alt, als sie 1893 zur Alleinerbin der Bleistiftfabrik A.W. Faber wird. Sie ist sehr jung, sehr schön, sehr reich. Unter den Bewerbern um ihre Hand ist Graf Alexander zu Castell-Rüdenhausen, ein ebenso liebenswürdiger wie ehrgeiziger Mann. Das attraktive Paar steht bald im Mittelpunkt glanzvoller Gesellschaften, die von der Lebensgier und der Weltuntergangsstimmung des Fin de Siècle geprägt sind.

Asta Scheibs Romanbiographie erzählt die Geschichte einer berühmten Dynastie und einer ungewöhnlichen Frau, die gegen alle gesellschaftlichen Zwänge schließlich die Freiheit gewinnt, ihr eigenes Leben zu leben.

«Diese Geschichte hätte Fontane inspirieren können.» (Süddeutsche Zeitung)

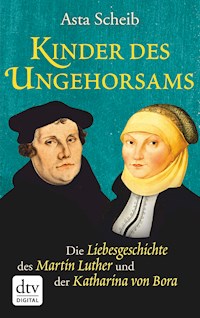

Vita

Asta Scheib, geboren am 27. Juli 1939 in Bergneustadt, ist Journalistin und Schriftstellerin und lebt in München. Sie arbeitete als Redakteurin bei verschiedenen Frauenzeitschriften und schrieb Drehbücher für das Fernsehen. Ihre literarische Tätigkeit begann sie mit Kurzgeschichten. 1974 verfilmte Rainer Werner Fassbinder ihre Erzählung «Angst vor der Angst». Großen Erfolg hatte Asta Scheib außerdem mit ihrem Roman «Kinder des Ungehorsams», in dem sie die Geschichte der Katharina von Bora, der Ehefrau Martin Luthers, darstellte. 2003 erhielt sie vom Freistaat Bayern die Pro-Meritis-Auszeichnung für besondere Verdienste in Wissenschaft und Kunst.

Wie die Sonne, wenn sie aufgegangen ist, an dem

hohen Himmel des Herrn eine Zierde ist, also ist

ein tugendsames Weib eine Zierde in ihrem Hause.

Jesus Sirach 26,21

Teil 1

Kapitel 1

DAS LETZTE, was Anna Vasbender für eine längere Zeit von ihrem Zuhause sah, war eine fette Ratte, die ihr Hinterteil unter den verwitterten Holzbrettern des Abtritts hindurchquetschte. Anna mußte auf den Abort. Sie hatte sich diesen Gang bis zuletzt aufgespart, wie immer, damit der Druck auf ihre Blase schließlich den Ekel überbieten und jeden Aufschub unmöglich machen sollte.

Es war einer der letzten Tage im Juni. Ein langer heißer Sommer stand bevor, und Anna, schon am frühen Morgen verschwitzt, sehnte sich nach dem frischen Wind, den sie am Strand der Nordsee vermutete, an dem sie selber noch nie gewesen war. Wohl aber ihre Lehrerin, die dort unauslöschliche Eindrücke gesammelt haben mußte. In der Erinnerung Annas jedenfalls redete die Lehrerin unablässig vom Seewind und vom sechsten Gebot, und das hörte sich dann ungefähr so an: «Auch damals, in der frischen Brise am Nordseestrand, habe ich nie vergessen, wie scharf es Gott mit der Sünde der Unkeuschheit nimmt. In seinem sechsten Gebot, an das wir uns treu und ernsthaft halten müssen, befiehlt Gott, daß wir keusch und züchtig leben in Worten und Werken. Denn es steht geschrieben, daß Gott alles sieht, was man tut.»

Wenn Gott allem zuschaute, konnte er jetzt sehen, wie Anna mit schnellen, steifen Schritten, die Schenkel eng aneinandergepreßt, die Obere Schmiedgasse hinaufeilte, zum Anwesen ihrer Patin, von deren Abtritt sich Anna Erlösung versprach. Die Wohnung der Patin befand sich im ersten Stock eines großen, düsteren Hauses, das früher einmal stattlich gewesen war, jetzt aber verrottetes Fachwerk und bröckelnden Putz sehen ließ. Im Parterre hatte sich eine Weinhandlung etabliert, und Anna wußte ungefähr, was es mit diesem Geschäft auf sich hatte. Die Männer, die dort Wein kauften oder tranken, hatten noch mehr im Sinn. Und das hing mit den Näherinnen zusammen, von denen nach dem geflüsterten Bericht der Patin derzeit sieben im Haus wohnten. Diese Näherinnen waren Mädchen und Frauen wie das schöne Hannchen oder die priemende Lotte, die vor den Männern ihre Röcke aufhoben. «Unzucht über Unzucht», eiferte die Patin, und an ihrem dünnen Hals blühten rote Flecken auf. Oftmals, so sagte die Patin, sei sie halbtot vor Angst, daß ein Besucher des Hauses sie mit einer dieser Schamlosen verwechseln könne. Darauf hatten alle anwesenden Frauen die Patin beruhigen, ihr klarmachen wollen, daß, wenn sie das Dunkel der Nacht meide, ihr gewiß niemand zu nahe treten werde. Auch Anna hatte in den Chor eingestimmt, bis ihr durch das ungewöhnliche Schweigen der Patin klar wurde, daß es ihr doch nicht paßte, derart nachdrücklich aus dem Gefahrenbereich der Männerwelt gerückt zu werden.

Da die Patin zu den zahlreichen Rätseln gehörte, die das Leben Anna aufgab, verfolgte sie den Gedanken an die seltsame Reaktion der Tante nicht weiter. Schließlich war Annas Blase kurz vor dem Zerplatzen, und in Momenten der Bedrängnis muß man das Wichtigste zuerst tun.

Anna nahm den klobigen Deckel vom Abtritt und versuchte, dabei nicht in die Grube hineinzuschauen. Das war nicht so einfach, denn die Löcher aller Aborte, die Anna kannte, waren groß wie Krater, und mindestens ebenso gefährlich. Feindselig und tückisch schienen formlose Wesen in der Gülle zu paddeln, und Anna wußte, daß die Frauen aus der Weinhandlung, die ihre Röcke vor den Männern hochhoben, manchmal Früchte ihres bösen Tuns in der Gülle begruben. Das hatte die Patin der Mutter zugeflüstert, doch Anna hatte es gehört, und sie machte sich ihre Gedanken.

Seit Anna in der Oberen Schmiedgasse lebte, lernte sie die Abendstunden lieben, wenn langsam das Tageslicht aus den Gassen zurückfloß in die Nacht. Dann wurden die rissigen, grauen Häuser von dürftigen Lampen erhellt, deren zitterndes Licht die schmutzige Obere Schmiedgasse in eine magische Landschaft verwandelte. Fast unter jedem First hingen die Dachstuben wie Vogelbauer hervor, duckten sich eng zusammen, um dem Wind nicht im Wege zu sein. Wenn auch die streitenden, keifenden Stimmen aus den Häusern nicht verstummten, wehmütiger Mundharmonikaklang oder ein kreischendes Grammophon die Ohren marterte, liebte Anna diese Abendstunden, sie schienen ihr heimlicher und traulicher als der Tag. Vor allem der Morgen. Was hatte der für ein kaltes, unbarmherziges Gesicht.

Wenn Anna bei Tagesbeginn um Brot ging, meist gegen fünf Uhr früh, dann begegnete sie auf dem schlüpfrigen feuchten Straßenpflaster den ersten Frauen, die zur Fabrik mußten. Die meisten kamen aus dem Loch. Diese Wohnungen hießen so, weil sie klein waren, feucht und ohne Licht, denn um sie zu erreichen, mußte man von der Straße aus eine Treppe hinuntersteigen. Die «Löcher» mit Gemeinschaftsküche waren trotzdem teuer, daher gingen alle Frauen aus dem Loch zur Fabrik. So wie Maria Brehm, die Anna schon gekannt hatte, als sie noch ein hübsches junges Mädchen war. Heute war sie Anfang Zwanzig, hohlwangig und blaß. Das Haar, früher zu blonden Locken frisiert, hing ihr strähnig und fahl vom Kopf. Im Arm trug Maria den blassen Säugling, an der Hand das Fritzle, das kaum gescheit laufen konnte und vor Müdigkeit die Augen nicht aufbrachte. Am liebsten wäre das Fritzle auf der Stelle wieder eingeschlafen. Doch Maria riß es unbarmherzig mit sich, das tägliche Elend hatte schon ihre mütterliche Weichheit und jede Freude an den Kindern erstickt.

Was für ein Leben. Stellungen als Dienstmädchen. Danach drei Jahre Fabrik und Tanzboden, Jahre scheinbarer Freiheit, Locken und Zwirnshandschuhe am Sonntag. Dann wurde Maria schwanger, der Vater des Kindes war nur ein Jahr älter als die Neunzehnjährige. Sechs Wochen blieben Maria für ihr erstes Kind, für die Ausstattung des Kämmerchens im Dachgeschoß. Marias dicker Bauch ließ den Hauswirt zetern, denn eine Heiratsurkunde war nicht vorhanden. Die klimpernden Geldstücke schließlich beruhigten das Gewissen des Hauswirts, und Marias zweite Freiheit begann. Sie wollte ihr Kind nicht zur Pflegefrau geben, schließlich war sie selber dort jeden Tag abgeliefert und den Wanzen überantwortet worden, und vorher ihre Mutter ebenso. Aber der Kindsvater ging gerne ins Wirtshaus, denn genau wie Maria sehnte er sich nach etwas, das sie beide nicht benennen konnten, das aber keinesfalls ein ständig greinender Säugling und ein stinkender brodelnder Kochtopf voller Windeln in einer Dachkammer im Loch war.

Marias junger Mann begann bald, seine Frau zu hassen, sie duckte sich unter seinen verächtlichen Blicken, die ihrem aufgedunsenen Körper, ihren fettigen Haaren galten. Er sah nicht, wie sie schuftete, wie sie litt, sondern machte sie für seine elende Situation verantwortlich. Auf dem Tanzboden war Marie von vielen Männern begehrt worden. Vor allem ihre üppigen blonden Locken und ihre Keckheit hatten sie zu einem Besitz gemacht, um den er beneidet wurde. Und heute? Fett war sie, bleich und stumpfsinnig. Heulte ständig. Hatte er das verdient?

Maria spürte seine Verachtung, wußte, daß sie vor allem ihrem trostlosen Aussehen galt. Wann hätte sie sich auch Locken brennen können? Sie kam ja nicht einmal zu ein paar Stunden ungestörten Schlafes. Das Essen bestand vor allem aus Zichorienkaffee, Marias Figur blieb aufgedunsen und bleich. Keines ihrer alten Kleider paßte seit der Schwangerschaft, der bald die nächste folgte. Woher hätte sie Geld für neue Garderobe nehmen sollen? Eine gelbe Seidenrose für ihren alten Hut wünschte sie sich, doch sie spürte, daß selbst dieser kleine Traum lächerlich war, wenn man in einer Dachkammer im Loch wohnte und jeden Tag zur Fabrik mußte.

Sah Anna Frauen wie Maria Brehm, und es gab deren im Loch und in der Oberen Schmiedgasse nicht wenige, dann spürte sie mit glühender Dankbarkeit die Kraft ihrer Mutter, die sich dem tiefsten Elend bislang erfolgreich entgegenstemmte, die es nicht zulassen würde, daß Anna, ihre Schwestern und ihr Bruder im Loch enden würden. Keines der Vasbender-Kinder war je zu einer Pflegemutter gegeben worden. Lieber hatte die Mutter sich mit der noch schlechter bezahlten Heimarbeit geplagt.

«Du und deine Kinder», sagte die Patin manchmal vorwurfsvoll zur Mutter, «ihr seht aus wie Leute über eurem Stand.» Die Mutter wagte nicht, der Patin zu widersprechen. Zum einen hatte sie immerhin für die Wohnung gebürgt, zum anderen hoffte Juliane Vasbender im stillen immer noch, daß ihre Kinder, vor allem Anna als Patenkind, das Erbe ihrer Schwägerin antreten würden. Außerdem wußte sie im Grunde, daß die Patin recht hatte. Jeden Tag suchte Juliane in ständig neuem zähen Bemühen, den Geruch der Armut aus ihrer Wohnung zu putzen, Schwamm und Moder mittels scharfer Essiglaugen zu bannen. Bis weit in die Nacht saß sie, um für ihre Kinder aus dem Putz der Tante schlichte Kleider zu nähen, damit sie nicht schon auf den ersten Blick als armer Leute Bälger verachtet wurden.

Zwar war die Obere Schmiedgasse nach Vaters Tod ein Abstieg gewesen, doch sollte es jetzt, da die Kinder mit dem Verdienen an die Reihe kamen, für die Vasbenders wieder aufwärts gehen. Dafür wollte Anna alles riskieren. Und die schrecklichen Abtritte, die in den Armenvierteln gang und gäbe waren, wollte Anna auch für immer hinter sich bringen. Da sie heute in die Fabersche Villa als Küchenmädchen in Dienst gehen würde, begann für sie ein neues Leben. Dazu gehörte zumindest ein Wasserclosett statt des grauenhaften Abtritts in der Oberen Schmiedgasse, und die Familie von Faber, Annas künftige Dienstherren, hatte solche Closetts sogar für die Dienstboten angeschafft. Da mußten auch dünne Dienstmädchen wie Anna keine Sorgen haben, hinterrücks in die Gülle zu fallen.

Anna war immer lang und dürr gewesen, wie alle Vasbenders. Die Zierlichste der Familie war die Patin. Jedenfalls war sie die kleinste und dünnste Person, die Anna jemals, außer einmal auf dem Jahrmarkt, gesehen hatte. Sie war auch die reichste, was allerdings bei der mißlichen wirtschaftlichen Situation in Annas Familie nicht viel bedeutete. Der Vater der Patin war selbständiger Dachdecker gewesen und hatte seinem einzigen Kind das Haus unter der Burg hinterlassen. Die Patin kassierte die Miete von der Weinhandlung, den Näherinnen und den restlichen fünf Familien, die das Haus überfüllten und die Räume immer weiter herunterwohnten. Dabei klagte die Patin über die teuren Zeiten, über die Regierung. Am heftigsten beschimpfte sie die Industriellen, die soliden Handwerkerfamilien den Niedergang bereiteten. Dessenungeachtet hüllte sie ihre Gliederchen in changierende Seide und trug Samthüte mit reichem Putz, wie man sie sonst nicht sah in der Nürnberger Altstadt, wo das Elend die Mode diktierte.

Für Anna jedoch würde ab heute alles anders werden. Sie würde künftig schöne Damen erleben, in Kleidern und Hüten, die vielleicht sogar feiner waren als die der Patin. Schon in der nächsten Stunde würde Anna nach Stein aufbrechen, dahin, wo die Familie von Faber lebte.

Das alles verdankte sie Doktor Martin, der zwar kein Armenarzt war und auch für den Bezirk der Oberen Schmiedgasse nicht zuständig, sich aber um die Vasbenders kümmerte. Er stammte aus einer wohlhabenden Ansbacher Familie. Gemeinsam mit einem Kollegen hatte er sich in Nürnberg als Arzt niedergelassen, und durch einen Unfall Annas, die am Maxtor auf Glatteis ausgerutscht war und sich den Unterarm gebrochen hatte, war es zu seiner Bekanntschaft mit der Familie Vasbender gekommen. Aus Gründen, die nur der Doktor selbst kannte, hatte er so etwas wie eine stille Patenschaft für die Familie übernommen.

Doktor Martin bemühte sich, für Juliane und ihre Töchter eine erträglichere Form der Existenz zu finden, wollte aber dabei Juliane nicht bevormunden oder in Abhängigkeit bringen. Da er ein Jagdfreund Wilhelm von Fabers war, hatte er Anna, die wieder einmal Arbeit suchte, in der Villa untergebracht. Man nahm eigentlich nur Mädchen aus dem Ort, aus den Familien der Faberer, wie sich die Arbeiter der Bleistiftfabrik nannten. Anna hatte auf ihrem Sonntagsspaziergang die Schlote und Fabrikgebäude durch die Bäume des Parks sehen können, ein Gelände, das ihr mindestens so groß schien wie die Spaethsche Fabrik am Dutzendteich oder die weitläufigen Areale in Gostenhof oder Wöhrd, wo die Schlote der Maschinenfabrik Cramer-Klett rauchten. Mehr als tausend Arbeiter waren in der Bleistiftfabrik Faber beschäftigt, dazu noch über dreihundert Heimarbeiter. Das wußte Anna von Doktor Martin.

Er hatte ihr eigens zu ihrem Dienstantritt Aabels Kochbuch geschenkt. Doch die Lektüre half Anna nicht, im Gegenteil. Sie kannte von daheim Mehl-, Brot- oder Gerstensuppen, im Sommer Gemüse von Erbsen, Möhren oder Schneidbohnen. Im Winter gab es eingemachtes Kraut. Ganz selten hatte die Mutter Geld für ein Suppenfleisch. Die häufigste Mahlzeit der Vasbenders war Brot, eingebrockt in Zichorienkaffee. Was Anna vom Zubereiten extravaganter Speisen las, von Seezunge, Austernpastete, gedämpftem Huhn, von Gefrorenem, von Kuchen und Pasteten, Fasanen, Tauben oder Karpfen, von Tranchieren, Anrichten, Servieren, machte ihr angst. Noch nie hatte sie etwas von Sherry gehört, von Champagner oder Whiskey.

Für einen Moment hätte sie fast den Mut verloren. Annas Schwester Lina, die wegen starker Zahnschmerzen das Bett hüten mußte, hatte das Buch genommen, darin herumgeblättert und es Anna schließlich wieder in den Schoß geworfen. Dabei sagte sie sachlich: «Wos willst’n domit? Bist doch Küchenmädla. Da derfst doch eh bloß Töpf und Pfannen schrubbn.» Das erleichterte Anna, aber es gefiel ihr nicht. Schließlich hatte sie mit der Mutter und den Geschwistern eigens einen Sonntagsausflug nach Stein gemacht, damit alle sehen konnten, wo Anna diesmal in Stellung ging. Nicht mehr beim Fischhändler Reingrüber und nicht mehr in der Kohlenhandlung Benner, diese Zeiten waren vorbei. Von heute an würde Anna in einer Villa wohnen, noch dazu neben einem Schloß, und da mochte Anna nicht an das Schrubben von Töpfen und Pfannen denken.

Sie richtete ihre Gedanken lieber auf die Familie des Freiherrn Wilhelm von Faber. Anna hatte den Doktor bei seinen Besuchen in der Familie Vasbender immer wieder ausgehorcht, ihn gebeten, ihr die drei Töchter der Familie zu beschreiben. Ottilie, die Älteste, war fast auf den Tag genauso alt wie Anna. Sie lebte in München, im Max-Joseph-Stift, einem vornehmen Lyzeum für Töchter hoher Staatsbeamter und Offiziere. «Und», drängte Anna, «wie sieht das Fräulein aus?»

«Sie ist ganz schwarz», sagte der Doktor und freute sich an dem ungläubigen Gesicht Annas.

«Wieso schwarz?» fragte Anna denn auch gleich, und der Doktor erklärte ihr, daß Ottilie von Faber die schwärzesten Haare und die dunkelsten Augen besitze, die er je bei einem Menschen gesehen habe. «Ihre Augen sind nicht dunkelbraun, wo vielleicht hin und wieder ein grüngoldenes Fünkchen für einige Helligkeit sorgt; nein, Ottilie hat Augen wie schwarze Kirschen. Und hineinschauen kann niemand, glaube ich.»

Das beschäftigte Anna. Augen, in die man nicht hineinschauen konnte. Wie war das mit Annas Augen? Hatte in die jemand hineingeschaut? So richtig? Höchstens Johann, aber der war ein Geheimnis, an ihn sollte Anna eigentlich gar nicht denken. So konzentrierte sie sich wieder auf Ottilie von Faber. Als der Doktor von den jüngeren Schwestern Ottilies erzählte, hörte sie kaum hin, so sehr war sie damit beschäftigt, sich die Kirschenaugen des jungen Mädchens vorzustellen, das in einer Villa daheim war und in dem vornehmen Münchner Stift sicher auch bei Tag und Nacht bedient wurde. Ottilie von Fabers schwarze Augen hatten wohl noch nie etwas Ekelhaftes gesehen. Wenn feine Damen so etwas sehen mußten, machten sie puh. Anna hatte das einmal sonntags beim Spaziergang mit der Patin im Luitpoldhain erlebt, wo eine vornehme junge Dame mit ihrem Leutnant promenierte und dabei einen Kothaufen übersah.

«Siehst du, Anna», hatte die Patin zufrieden gesagt, «Poussieren macht blind.»

Anna dachte an Johann und daß die Patin von ihm nichts wissen durfte.

Johann hatte Anna auch gesagt, daß sie schön sei. Er sagte es anders als Doktor Martin – oder? So viele Rätsel für Anna. Sah sie sich im Spiegel, schaute sie rasch wieder zur Seite, denn sie wußte ja, daß es Eitelkeit war, länger als nötig in den Spiegel zu schauen. Hoffart. Sünde. Außerdem gefiel Anna sich nicht sonderlich. Frauen, die sie schön fand, waren die Mutter und Lina, auch Amalie, wenn sie genug Zeit darauf verwendete. Doch sie selber? Alles, was Anna gern in ihrem Gesicht gesehen hätte, war an Wilhelm gegangen, an den es als Junge wahrhaftig verschwendet war. War Wilhelm auch klein von Statur, so wölbte sich sein Mund groß und energisch. Ja, wenn Anna einen Mund wie Wilhelm gehabt hätte! Großzügig geschwungen und voll. Ein Kunstwerk des Schöpfers. Aber so wie die Dinge nun mal standen, bemühte Anna sich, ihren Mund immer rasch zu verziehen, wenn sie sich beobachtet fühlte, damit ihn niemand in seiner reizlosen Ruhestellung besichtigen konnte.

Am meisten jedoch beneidete Anna ihren Bruder um seine blauen Augen, die manchmal ins Violette gingen, während ihre eigenen Augen braun und nichts als braun waren. Dazu kringelte sich Wilhelms Haar ähnlich dem Amaliens blond und dicht in seine Stirn, Annas Haar hingegen fiel schwer und glatt vom Scheitel. Außer einem Zopf im Nacken war dieser dunklen Haarbürde nichts abzuringen, dabei war die Haartracht die schönste Zier des Weibes, und von der Anordnung des Haares hing die Schönheit des Gesichts ab. Anna hatte das im Blüthenstaub gelesen, einem Heft, das die Patin abonniert hatte. Ein Bild ohne Rahmen könne doch niemandem gefallen, hieß es dort, und Anna stimmte dem vorbehaltlos zu. Ihr Gesicht, ohnehin schon bescheiden in der Ausstattung, sollte wenigstens einen imposanten Rahmen haben. Aber wie? Mit derart dickem störrischem Haar war nicht einer der Ratschläge zu befolgen, die Blüthenstaub bereithielt.

Wäre Annas Stirn sehr hoch und schmal gewesen, dann hätte sie nur aus dem Haaransatz ein paar Löckchen zu lösen brauchen, und schon wäre der Fehler korrigiert. Doch Anna hielt ihre Stirn eher für zu breit. Dieser Irrtum der Natur sei leicht zu beheben, hieß es, wenn man an den Schläfen einige leichte Scheitel zöge und so zur optischen Verschmälerung des Gesichts gelangte. Anna seufzte. Leichte Scheitel! Ihr Haar war schwer wie ein Roßschwanz, und sie wollte den sehen, der darin leichte Scheitel anbrächte. Nicht einmal für Sekunden würden die ihre Stellung halten. Es war zum Verzweifeln.

Einen Trost hatte Anna am Schluß des Artikels dann doch gefunden. Starke, lange Zöpfe, so hieß es, seien eine viel zu prächtige Zier, als daß ein junges Mädchen sie sich vorzeitig nehmen lassen sollte. Das leuchtete Anna ein, obgleich sie wegen der langen, ermüdenden Prozedur des Trocknens schon oft in Versuchung gewesen war, sich der Zierde vorzeitig zu entledigen. Schleifen, passend zum Kleid, sollten junge Mädchen in die Zöpfe binden. Der erste Rat, den Anna beherzigen konnte, denn sie besaß von den Kleidern der Patin Stoffreste, aus denen sich Bänder und Schleifen herstellen ließen.

Heute, auf dem Weg nach Stein, trug Anna also in ihrem Zopf eine üppige Schleife aus demselben Moiré, aus dem ihr Rock gestückelt war. Um die künftige Herrschaft in Stein nicht durch den ererbten Glanz zu brüskieren, hatte Annas Mutter ein Stück ungebleichtes Leinen zu einer Schürze verarbeitet, die Anna über dem Moiré trug. Hoffentlich sah sie damit bescheiden genug aus.

Anna schloß die hölzerne Tür des Abtritts aufatmend hinter sich und nahm ihren Koffer wieder in die Hand. Schon spürte sie die ganze Hitze des Tages und fragte sich besorgt, wie verstaubt sie wohl in Stein ankommen werde, jetzt, wo sie keinen Pfennig in der Tasche hatte und die ganze Strecke zu Fuß zurücklegen mußte. Sollte sie die Patin um das Geld für die Straßenbahn bitten?

Unschlüssig blieb sie stehen, setzte sich für einen Moment auf den lächerlich großen Kabinenkoffer, den ihr Vater einmal aus einem Nachlaß gekauft hatte. Ihr fiel der Sonntagsausflug ein, den sie mit der Mutter und den Geschwistern nach Stein gemacht hatte. Ein Spaziergänger hatte die Vasbenders in respektvoller Entfernung vom Schloß stehen sehen und sie in der jovialen Art vieler Einheimischer angesprochen. Bald wußten sie, daß der Firmenchef, der Reichsrat Lothar von Faber, das ganze Gebiet um die Rednitz gekauft habe. Daß er ein guter Herr sei, der für seine Arbeiter sogar Wohnungen baue. Zuerst habe er dem Ort die schöne Kirche geschenkt. Daher sei er jetzt der Patron. Ein eigenes Schulhaus habe er den Steinern bauen lassen, einen Kindergarten. In den sei auch der einzige Sohn Wilhelm geschickt worden. Das solle man sich vorstellen, das einzige Kind des Fabrikherrn unter den Arbeiterkindern. Wilhelm von Faber sei der Firmenerbe und wohne in der Villa mit den Säulen davor. Und im Schloß daneben lebe der alte Herr. «Die schauen auf uns, sie sind immer in der Nähe», sagte der Mann. «Ich bin auch ein Faberer, ich arbeite in der Graphitmühe. Meine Söhne ebenso.»

Anna dachte, daß der Mann stolz war, ein Faberer zu sein. Das begriff sie nicht. Ihr selber hatte noch nie ein Arbeitgeber gefallen. Im Gegenteil. Gefährlich waren die gewesen, unberechenbar. Hatten sie herumkommandiert. Besonders, wenn sie getrunken hatten, glaubten sie, Dienstmädchen müßten gehorchen wie Hunde. Nachts wollten sie dann schöntun, wollten in die Schlafkammer. Doch Anna war durch ihre Schwestern gewarnt. Sie wehrte sich, drohte, alles der Frau zu sagen. War die Frau in der Nähe, schrie sie wütend und trieb den Herrn damit in die Flucht. Das hatte meist die Kündigung zur Folge, aber was machte das schon. Dienstmädchen kamen und gingen, sie waren austauschbar. Anna wußte, daß sie kein Recht hatte, stolz zu sein, da sie selber nichts war. Und sie hatte keine Ahnung, ob sie in dieser Villa, deren Sandsteinmauern rötlich durch die Bäume schimmerten, ob sie dort so etwas wie eine Faberer sein würde.

Der Mann hatte sich verabschiedet und Anna gebeten, Nürnberg zu grüßen: «Die Industrie wird immer mächtiger, in den großen Fabriken gibt es Arbeit genug für alle Frauen und Männer. Jeder, der Gottes Gebote befolgt und fleißig arbeitet, kann es heutzutage zu etwas bringen.»

Anna hätte das gern geglaubt, aber ihre Erfahrungen stimmten nicht mit dem Bild überein, das dieser Mann mit dem roten, gutmütigen Gesicht vom Leben malte. Annas Eltern hatten Gottes Gebot befolgt, und sie hatten auf sich gehalten, der Vater fast noch mehr als die Mutter. Schön und vornehm war er gewesen, Anna besaß von ihm ein Foto – und wie er so dasaß, den winzigen Wilhelm im Arm, sah er ebenso gut aus wie der Kaiser und fast noch vornehmer. Früh, wenn die Kinder von der Mutter geweckt wurden, war der Vater schon in der Werkstatt. Inzwischen schien es Anna, als habe der Vater mehr geleistet als die Arbeiter, die er beschäftigt hatte. Doch dann kam die Krankheit. Der Vater lag hustend und keuchend im Bett, anstatt in der Werkstatt neue Entwürfe für Spielzeug auszuarbeiten. Die Fabrikation kostete ständig Geld, Blech mußte bezahlt, die Arbeiter mußten entlohnt werden, die Bank wollte dem kranken Vater nichts mehr leihen, sooft die Mutter auch hinging und bat.

Mit Vaters Tod fiel der letzte Schutzwall gegen den Erdrutsch, der die Familie ins Abseits riß. Die unbegreifliche, übermächtige Welt des Geldes tat sich vor Anna auf. Zum erstenmal hörte sie von Krediten, Bürgschaften, Obligationen, wenn die Mutter verstört und ratlos aus dem Bankhaus zurückkehrte und den Kindern berichtete, daß von Vaters Fabrikation, von der vielen Arbeit, seinen schönen Entwürfen und Ideen nichts für die Familie zurückbleiben würde. Anna begriff das nicht, aber das unbestimmte Gefühl der Demütigung ihres geliebten Vaters legte sich auf ihre Seele. Abscheu und Wut erfüllten sie. Das Geld hatte den Vater todkrank gemacht, weil es trotz aller Kunst und Anstrengung lieber zu Vaters Konkurrenten wanderte. Das Geld war auch im Bunde mit dem Käufer der Vasbenderschen Spielwarenfabrik. Nicht einmal die letzten Gulden blieben bei den Vasbenders, sondern rollten in die Börse des Totengräbers. Von nun an hieß es Tag für Tag in der Oberen Schmiedgasse: Dafür haben wir kein Geld. Kein Geld. Kein Geld. Das Geld war ein Feind, der, weil abwesend, alle Freude, alle Hoffnungen erstickte.

Oft schob sich in Annas Erinnerung das frühere Leben, das sie mit dem Vater geführt hatten. Vielleicht war in ihrer Vorstellung auch alles ein bißchen verschönt, aber dann ging das allen Vasbenders so, denn immer wieder sprachen sie von dem Haus in der Ebnersgasse. Annas Vater, Metalldrücker von Beruf, hatte für seine Familie einige Jahre lang einen gewissen Wohlstand bereitstellen können. Ein kleines Haus mit guter Stube und Schlafzimmer hatten sie gehabt, die Kinder konnten in der Werkstatt, in der wochentags auch gegessen wurde, schlafen. Den größten Raum hatte die Fabrikation eingenommen. Undeutlich, aber um so angestrengter erinnerte sich Anna an die Bänke mit den gußeisernen Stanzen, mittels derer die Metallteile gedrückt wurden. An den Wänden lehnten Blechplatten, aus denen zwei Arbeiter die Rohformen schnitten. Die Geräte zum Schneiden und Schleifen durften die Kinder nicht berühren. Fabrikant nannte sich Annas Vater, und über der Haustür hing ein von ihm selber entworfenes Schild mit der Aufschrift Spielwarenfabrik Vasbender. Die Mutter war zwar sparsam, aber sonntags gab es dennoch Braten und Kuchen, und Weihnachten war stets ein Fest. Daran erinnerte sich Anna mit trotziger Wehmut. Den Kindern wurde erklärt, daß der größte Teil des verdienten Geldes wieder für die Blechplatten und die Stanzmaschinen ausgegeben werden müsse. Der Vater schimpfte über die Konkurrenz größerer Fabriken, die das Spielzeug billiger hergaben, als er selber es kalkulieren konnte. Anna litt, wenn sie ihren Vater verzweifelt beim Zeichnen und Rechnen sitzen sah. Doch dann kam wieder ein Auftrag, aus der Werkstatt lärmten die Stanzen vom Morgen bis in die Nacht. Vater warf Geld auf den Tisch, und die Mutter konnte Fleisch kaufen. Meist gab es nur Suppe und gekochte Kartoffeln, die aus der Hand dazu gegessen wurden, doch die Mutter legte immer ein Tischtuch auf, und die Kinder wurden angehalten, gerade zu sitzen und ohne Schmatzen zu essen. Sonntags zog die Mutter den drei Töchtern weiße Kleider an, die sie selber genäht hatte. Wilhelm, so klein er auch war, besaß einen Anzug wie der Vater. Begleitet von dem Hund Rex, der vor der Kirche wartete, ging die Familie zum Gottesdienst in die Sebalduskirche. Daheim, beim Sonntagsessen, sprachen die Eltern darüber, daß der Bäckermeister Reiber gegrüßt habe und der Schreiner Übelhack. Sogar der Apotheker Semmelmann habe den Hut gezogen. Anna sah, daß es den Eltern viel bedeutete, gegrüßt zu werden, und so verkniff sie es sich, in der Kirche mit ihren Schwestern zu schwatzen und den Wilhelm zu knuffen, wie sie das sonst aus reiner Langeweile immer getan hatte.

Neun Jahre alt war Anna gewesen, als ihr Vater an Schwindsucht starb. Fast ein Jahr vorher hatte er seine Arbeiter entlassen müssen. Der Vater, der Kassierer im Gesellschaftsverein war und so gerne mit anderen Geschäftsleuten politisierte, verließ das Haus nicht mehr. Anna glaubte, daß sie sich noch an seinen rasselnden Atem erinnern könne, der ihre Nächte endlos und angsterfüllt machte. Nach Vaters Begräbnis, noch am selben Tag, erschien der Käufer, der Vaters Fabrik mit allen Verbindlichkeiten übernommen hatte. Verlangte außer dem Haus auch sämtliches Inventar, so daß Annas Mutter mit den Kindern fast ohne jede Aussteuer in das alte Burgviertel zog, in die Obere Schmiedgasse.

Nie würde Anna diesen Tag vergessen. Gemeinsam mit der Mutter hatten die Kinder die paar Töpfe und Teller, einige alte Decken, Kleider und die Leibwäsche, die Vaters Nachfolger ihnen ließ, auf einen Handwagen geladen. Die Frau des Fabrikanten, in feinem Tuch, prüfte jedes Teil, das die Vasbenders aufladen wollten. Rümpfte sie die Nase, und das tat sie nur bei den dürftigsten Teilen, konnten sie mitgenommen werden. Wütend fragte sich Anna, warum es niemanden gab, der ihnen beistand. Denn daß die Käufer nicht das Recht hatten, sämtliches an Wert zu behalten, was die Familie besaß, daran hatte Anna keinen Zweifel. Sie äußerte ihren Verdacht der Mutter gegenüber, doch die winkte müde ab. Auf der Bank hatte sie erfahren, daß die Firma höher verschuldet war, als sie geglaubt hatte. Daß sie froh sein mußten, ohne Schulden wegzukommen aus der Ebnersgasse. Es konnte der Mutter nicht schnell genug gehen mit dem Abtransport. Anna merkte, wie die Mutter jedesmal zusammenzuckte, wenn Nachbarn oder Bekannte kamen. Sie blieben meist nur kurz stehen, schienen zu zögern, gingen dann jedoch weiter, und Anna sah, daß die Wangen ihrer Mutter rote Flecken hatten. Daher beeilte sich Anna, aus dem Haus zu schleppen, was nur ging, die Schwestern mühten sich genauso, und Mutter blieb abseits stehen, Wilhelm an der Hand, der das Unternehmen lustig fand und vergnügt in die blaue Luft hinauf schaute.

Seit dieser Zeit, seit die Vasbenders in der Oberen Schmiedgasse wohnten, mußte Anna oft daran denken, was einmal der Pastor in der Sebalduskirche gesagt hatte. Er predigte davon, daß der Mensch in seinem Leben wie Gras sei, daß er blühe wie des Feldes Blumen, doch dann käme der Wind und würde den Menschen verwehen von seiner Stätte.

So, genau so fühlte sich Anna, als sie beim Auszug aus dem Haus in der Ebnersgasse den Handwagen beluden und sich auf den Weg in die Obere Schmiedgasse machten.

Im Haus der Patin war keine Wohnung frei gewesen. «Tut mir leid, Juliane, für dich und die Kinder. Aber ich bin auf solvente Mieter angewiesen.» Immerhin hatte die Patin gebürgt, so daß Annas Mutter die Zweizimmerwohnung bei den Schaafs mieten konnte. Eins ihrer dünnen Ärmchen in die Hüfte gestemmt, das andere beschwörend gegen die Mutter erhoben, hatte die Patin gemahnt, daß Juliane von nun an die Fabrikantenwitwe vergessen und Arbeit suchen solle. Als hätte die Mutter das nicht selber gewußt.

Anna atmete tief. Am liebsten hätte sie alle ihre Gedanken, die ständig ungefragt daherkamen und ihr den Kopf vollstopften, ausgeleert in einen Sack, den sie fest zubinden und auf den obersten Dachboden abstellen würde.

Von der Turmuhr schlug es zehn, höchste Zeit für Anna. Sie wollte sich nur noch von der Patin verabschieden und Geld für die Straßenbahn erbitten. Anna rechnete damit, daß es ein Metzgersgang werden würde, aber heute war ihr alles weniger wichtig, was sie früher manchmal aufgebracht hatte. Wie der Geiz der Patin, die zäh um jeden Pfennig rang, in ständig lebendiger Angst vor dem Armenhaus. Nun, wenn schon. Dann würde Anna eben zu Fuß nach Stein gehen. Allerdings war der einzige Koffer, den die Vasbenders besaßen, viel zu groß für die wenigen Habseligkeiten Annas, und sie schämte sich fast seiner Klobigkeit, hätte lieber das Wenige in ein Tuch eingebunden. Aber die Mutter war für den Koffer, der noch aus Vaters Zeiten stammte und wohl das Elend der Oberen Schmiedgasse verdecken sollte. Daher gehorchte Anna.

Sie klingelte bei der Patin. «Allmächd, Anna, bist du noch immer nicht auf dem Weg? Du mußt dich schicken!»

Das winzige Gesicht unter der gefältelten Haube war von Eifer gerötet, der Mund der Patin spitzte sich zu, als wolle sie «Hühnchen» sagen. Anna faßte sich ein Herz und fragte die Tante, ob sie fünfzig Pfennig bekommen könne für die Pferdebahn.

Die Patin beteuerte, daß sie bald mit den Ärmsten im Armenhaus sitzen werde. «Du wirst es mir nicht glauben, wie säumig meine Mieter sind. Fast alle stehen sie bei mir in der Kreide. Dazu ist die Dachrinne zerbrochen, der Spengler verlangt ein Vermögen für die neue. Ach, Anna, ich hab Sorgen über Sorgen. Und jetzt gehst du in Stellung. Nimm dich fei vor den Männern in acht. Junge Dienstmädla sind Freiwild für die Herren heutzutage. Anna, halt auf dich, des bist deiner Patin und dem Namen Vasbender schuldig. Und die Schaaf hat gesagt, daß du ihr nimmer ins Haus neikommst, wenn sie auch nur das Geringste über dich hört.»

Saumoogn, Geizkroogn, dachte Anna und meinte beide damit, die Schaaf und die Patin. Doch sie sagte kein Wort, nahm die Ermahnungen statt des Reisegeldes und ging aus dem dumpfen Flur der Patin hinaus auf den Platz, der von einer Steinmauer begrenzt war. Für einen Moment lehnte sie sich an die warmen Steine, blinzelte in die Sonne und sah auf die Stadt hinunter, in der sich Ziegeldach an Ziegeldach zu schmiegen schien, bis weit hinaus zu den bläulich im Dunst schimmernden Wiesen und Wäldern. Annas Blick fiel zuerst auf die Kirche St. Sebaldus, wo sie mit den Eltern oft zum Gottesdienst gewesen war. Darunter lagen die Dächer des Rathauses mit dem Lochgefängnis im Keller, vor dessen Verliesen die Mutter sich fürchtete und die in Annas Angstträumen vorkamen. Sie sah das Dach von St. Lorenz und den Tugendbrunnen im Sonnenglanz liegen. Warum aus den Brüsten der Tugenden Wasser sprühte, mochte niemand Anna erklären. Nach allem, was sie gelernt hatte, waren nackte Brüste höchst unanständig, noch dazu in der Öffentlichkeit, doch weil sie überall auf peinliches Schweigen stieß, gab sie sich schließlich selbst die Antwort, daß es deshalb keine Sünde sei, weil die Tugenden aus Bronze waren und nicht aus Fleisch wie lebendige Frauen.

Die Stadt, auf die Anna herabsah, war auf eine rechenschaftslose Weise ihr einziger Besitz und lebenslanger Traum – Angsttraum, Hoffnungstraum, Glückstraum. In diesen Mauern mußte doch das Leben auf sie warten. Bislang hatte Anna zugesehen, wieviel unerreichbare Spezereien in der Stadt fabriziert wurden. Die Metzger machten Würste, wie man sie nur in dieser Stadt bekam, die Lebkuchen waren berühmt im Land, auch das Bier und die Karpfen aus der Pegnitz, die in allen Wirtshäusern gesotten wurden. Aber nicht für Anna. Großartiges Spielzeug; Burgen, Bleisoldaten, Puppenhäuser, Schaukelpferde aus Fell, Eisenbahnen, Stofftiere, was ein Kind sich nur wünschen konnte, wurde in dieser Stadt hergestellt. Doch sie erhielt nichts davon. Nicht einmal ihr Vater, der lustiges Blechspielzeug hergestellt hatte, konnte seine Kinder damit beschenken.

Trotz allem war die Stadt Annas Riesenspielzeug. Mit den runden Wachtürmen, den Mauern und Gräben, mit der Burg und den engen Gassen, den Kirchen, in denen sie Madonnen bestaunte wie die im Strahlenkranz des Veit Stoß in der Lorenzkirche, oder dem prunkvollen Sebaldusgrab, an dem sie sich nicht sattsehen konnte.

Doch heute nahm Anna Abschied. Die Pegnitz schien ihr freundlich heraufzuschimmern, dahinter das Heilig-Geist-Spital. Das Haus Albrecht Dürers war so nah, daß sie die Balken des Fachwerks hätte zählen können. Albrecht Dürer. Er sei ein Genie gewesen, hatte Annas Lehrerin gesagt. Einer, der alles kann, was er beginnt. Menschen habe Dürer gemalt, seine Familie, seinen Lehrer und den Kaiser. Die heiligen Apostel und die Heiden. Er sei in ferne Länder gereist und habe mit dem Kaiser zu Mittag gegessen. Jetzt lag Dürer schon lange auf dem Johannisfriedhof, auch Veit Stoß, der Bildhauer, war dort begraben, der Gelehrte Pirckheimer und Henlein, der die Uhr erfunden hatte. Wie diese Leute gelebt hatten, wie sie zu ihrem Ruhm gekommen waren, konnte sich Anna nicht vorstellen. Noch am ehesten den jungen Uhrmacher Peter Henlein, der aus wenig Eisen, mit vielen Rädern versehen, eine Uhr gefertigt hatte, die ohne jedes Gewicht vierzig Stunden zeigen und schlagen konnte, selbst wenn man sie am Busen oder in der Geldbörse trug. Annas Vater hatte auch an so vielen kleinen Teilen getüftelt und gerechnet, und sie hatte zugesehen, hatte den Vater bewundert wie einen Zauberer.

Und Anna selbst? Sie war bereits sechzehn Jahre und konnte nichts. Seufzend sah sie auf die Stadt, in der sie wohl tausendmal die Gassen auf- und abgehetzt war. In die Schule, für die nie genug Zeit blieb, weil sie der Mutter helfen mußte beim Bemalen der Zinnsoldaten. Daher hatte Anna oft das Gefühl, außer Lesen habe sie in der Schule nichts gelernt. Rechnen konnte sie nur mittels der Finger. So wie Anna die Buchstaben liebte, so verabscheute sie die Zahlen, schon daher konnte nichts Gescheites aus ihr werden. Anna konnte auch nur Blödsinn träumen. Bei Tag von kommenden herrlichen Tagen und in der Nacht vom Sterbenmüssen. Klapp, machte der Sargdeckel über Anna, oder ein unterirdisches Tier biß sie in den großen Zeh, und sie konnte es nicht abschütteln. Da freute sie sich beim Wachwerden schon fast darauf, beim Kohlenhändler Benner die Öfen zu schüren.

Jetzt, wo Anna Abschied nahm von der Stadt, war es ihr, als habe sie sechzehn Jahre lang funktioniert wie eines von Papas mechanischen Spielzeugen. Woran hatte sie gedacht in all der Zeit, was hatte sie gefühlt? Hunger vor allem und Angst, daß die Mutter die Miete nicht zahlen konnte. Anna hatte gesehen, was mit Familien geschah, die ihre Miete schuldig blieben, wie ihre Nachbarn. Man setzte sie auf die Straße, punktum. Die Eltern und die Kinder standen vor dem Haus um den Tisch oder setzten sich auf die Stühle, und die Kinder begannen zu heulen. Sie begriffen, daß nirgends Trost war, denn die Mutter hielt voll Scham ihre Schürze vor das Gesicht. Der Vater, der an Stöcken ging, blickte um sich, das Gesicht wie aus Stein. Seine Beine und Arme waren nicht dicker als die Stöcke, auf die er sich mühsam stützte. Annas Mutter war zur Patin gelaufen, damit sie bei der Schaaf ein gutes Wort einlegte, doch die Patin jammerte laut wie immer, daß die Leut selber schuld seien, der Mann täte ja nichts als krankfeiern. Mutter saß mit starrem Blick am Tisch und sagte, daß es kein Leben sei, wenn man nicht einmal ein paar Groschen habe, um anderen zu helfen. Anna sah, wie ein Polizist die Nachbarn wegführte. Niemand wollte erklären, warum die aufgekündigte Wohnung der Schaaf monatelang leer blieb.

Anna schwor sich, noch mehr zu arbeiten als bisher, der Mutter noch mehr bei der Heimarbeit zu helfen. Sie mußten es schaffen, die Wohnung zu halten. Die Schaaf sollte nicht über die Vasbenders triumphieren. Denn das wußte Anna – lieber heute als morgen würde die Schaaf ihnen kündigen, vom ersten Tag an hatte sie die Vasbenders mit gehässigen Bemerkungen und übler Nachrede verfolgt; aber solange die Vasbenders die Miete zahlten, siegte die Habgier über ihren Haß. Einige ihrer muffigen Absteigen standen bereits leer, weil sie säumige Mieter erbarmungslos hinauswarf, neue aber nicht so rasch fand. Niemand, der es irgend vermeiden konnte, mochte in die feuchten Löcher einziehen. Juliane und ihre Kinder hatten es mit viel Mühe geschafft, ihrer Behausung eine gewisse Freundlichkeit abzunötigen, und verteidigten die Kammern zäh. Die Mutter sparte, wo es irgend ging, kaufte nur Kartoffeln um drei Pfennige, um zehn Pfennige Reis oder Graupen, Erbsen und Rübstiel, Zwiebeln, Linsen. Alles was sie aßen, kostete zwischen sechs und zehn Pfennige, aber sie waren zu fünft, brauchten Kleider und Schuhe und Seife für die Wäsche – es reichte nie. Einmal, an Annas Geburtstag, hatte sie sich gewünscht, sie könnte immer, wenn sie Hunger hätte, zur Mutter gehen um ein Stück Brot. Einfach so.

Anna war es gewöhnt, daß daheim jeder Pfennig zweimal umgedreht wurde, aber sie hatte das nie in Frage gestellt. Heute jedoch, beim Anblick der Stadt, wo ihr die reichen und berühmten Nürnberger Bürger in den Sinn kamen, begriff sie, daß es keinerlei Verbindung gab zwischen ihrem Leben und dem der Menschen, von denen man sprach, deren prächtige Häuser die Leute bewunderten, vor deren Kunstwerken Menschen zusammenströmten.

Erst heute fiel es Anna auf, daß sie dastand mit leeren Händen. Obwohl sie gearbeitet hatte, seit sie denken konnte. Ihre Hände waren rissig vom Scheuern und Putzen, die Augen rot vom Bemalen feiner Zinnfigürchen. Doch weil ihre Hände nicht bluteten und die Augen sich im Schlaf immer wieder erholten, hatte sie nicht gespürt, daß sie bestohlen wurde. Tag um Tag, Jahr um Jahr, unmerklich, wie auf leisen Sohlen. Erst jetzt, wo Anna fortging aus ihrer Stadt, dachte sie, daß dort von ihr nichts bleiben würde. Obwohl sie alles gegeben hatte, bis zur Erschöpfung.

Kapitel 2

«BONJOUR, princesse de crayon, bonjouuuuur!»

Clarissa von der Straaten versuchte, Ottilie mit einer Feder an der Nase zu kitzeln, um sie vorzeitig zum Aufwachen zu bewegen. Ottilie drehte sich empört zur Wand, wühlte sich noch tiefer in die Kissen und murmelte: «Be quiet, Miss Plumpudding, you get on my nerves.»

So früh am Morgen mochte Ottilie noch nicht Französisch sprechen, sie mochte überhaupt noch nicht sprechen, aber die grausame Clarissa zwang sie dazu, und sie würde keine Ruhe geben, bis Ottilie durch ihre Antwort zeigte, daß sie wach war und auch die Beleidigung verstanden hatte. Obwohl es schon Ritual war, blieb es trotzdem ein feiner Stich, ein Hieb, den Clarissa in ihrem eleganten Französisch austeilte und den Ottilie parierte. Aber auf englisch, das paßte zu Plumpudding und war verboten. Wie überhaupt jedes Sprechen im Schlafsaal bei Strafe untersagt war, was jeder kleinen geflüsterten Botschaft eine Brisanz und Kostbarkeit gab, die sie sonst nicht gehabt hätte.

Ottilie fühlte sich gestraft mit einer Bettnachbarin, die ewig nicht sattzukriegen war und andere vor der Zeit weckte, weil sie selber schon am frühen Morgen hungrig und daher wach wurde. Dann ertrug sie es nicht, daß Ottilie noch fest schlief oder doch wenigstens so tat. Denn Ottilie wollte morgens nicht wach werden, nicht richtig wach. Die liebste Zeit des Tages war für sie die Spanne zwischen ihren Träumen und dem Aufwachen, wo sie, noch beschützt vor dem täglichen Drill, die Umrisse der Fenster undeutlich wahrnahm, die langen hellen Gardinen, die hochgebauschten Kissen und Plumeaus der dreißig Holzbetten in Reih und Glied, wie im Märchen von Schneewittchen. Hinter dem Rahmen der weißlackierten, stets offenen Tür wußte Ottilie noch einmal dreißig Betten, und dahinter noch einmal. Und mitten im Schlafsaal, durch drei Vorhänge abgetrennt, stand das Bett der Dame, der Madame Schoenhueb, die sich gottlob eines tiefen geräuschvollen Schlafes erfreute, so daß die Vorhänge zuverlässig bis zum Läuten geschlossen blieben.

Das alles sah Ottilie, und sie sah es auch nicht, denn sie lebte noch in ihrem Traum, in dem ein Eisberg vorgekommen war. Hoch und weiß im Blau des Himmels und des Wassers war er geschwommen, einsam und königlich. Ottilie stand auf dem Deck eines großen Dampfers, den sie noch nie gesehen hatte. Ohne Angst sprang sie in das Wasser, das in der Sonne golden und silbern leuchtete, und sie schwamm mit den Delphinen, hob sich mühelos hoch aus den Wellen und tauchte ebenso tief ein, und die Delphine sahen sie als eine der ihren.

Für eine schlechte Schwimmerin wie Ottilie war dieser Traum ein Triumph, ein Genuß von Gelassenheit und Glück ohnegleichen. Sie versuchte, von neuem einzutauchen in die Traumphase, aber der Plumpudding, dieser Nagel an Ottilies Sarg, hörte nicht auf, sie mit der blöden Feder zu verfolgen. Jetzt legte sich Clarissa auch noch mit ihrem ganzen Gewicht über Ottilie, die den Kopf immer tiefer in die Kissen gedrückt hatte. Herrgott, der Plumpudding würde sie noch ersticken.

Mit aller Kraft schob Ottilie Clarissa von sich weg, flüsterte eindringlich: «Wenn du mich nicht schlafen läßt, sage ich Madame Pleitner, daß du von der Brot-Rosi immer Extraportionen kriegst.»

Wie auf ein Stichwort holte Clarissa unter ihrer Matratze ein Päckchen hervor. Aus dickem Pergament wickelte sie vorsichtig Weißbrot und Schinken, begann sofort davon abzubeißen und mit Behagen zu kauen.

«Du verpetzt mich nicht», flüsterte Clarissa mit vollem Mund. «Sonst sage ich es deinem Großvater.»

Verblüfft starrte Ottilie sie an. «Wie kommst du denn darauf? Du kennst doch meinen Großvater überhaupt nicht.»

«Dem kann ich ja gar nicht entgehen. Du redest doch ständig von ihm.»

Vielleicht hatte Clarissa recht. Es war schon möglich, daß Ottilie versuchte, Clarissa etwas Respekt vor dem Großvater nahezubringen. Clarissa ließ nämlich Ottilie nur zu gern spüren, daß ihre Familie, die von der Straatens, eine alte Offiziersfamilie von ebenso altem Adel sei. Während die Fabers ja erst Adels-Säuglinge waren, wie Clarissa das nannte.

«Du mußt doch zugeben, daß ihr als Adlige noch in den Windeln liegt. 1862 erst wurde dein Großvater geadelt, ihr seid Industriiiiieadel!» Clarissa sagte das, als gäbe es nichts Ekelhafteres, doch Ottilie blieb ungerührt.

«Deine Straatens haben irgendwann im elften oder zwölften Jahrhundert vielen Leuten den Hals abgeschnitten und sind dafür geadelt worden. Mein Großvater dagegen hat es mit Intelligenz und Fleiß geschafft. Ich weiß nicht, was da adliger ist. Außerdem ist es mir von Herzen egal. Ich möchte schlafen.»

Und nur mal fünf Minuten alleine sein. Das sagte Ottilie nicht, dachte es aber um so heftiger.

Die Glocke im Stiegenhaus läutete, es war sechs Uhr. Kissen und Federbetten kamen in Bewegung.

Taumelnd, in Hemd und Unterrock, in den Augenwinkeln noch die Tränen des letzten Traums, in der Hand die Seife, gingen die Mädchen zu den Waschbecken. Sich waschen im Rahmen der Schicklichkeit. Das hieß, den Unterrock und das Hemd anzubehalten, sommers wie winters mit eiskaltem Wasser zu hantieren, ohne übertrieben naß zu werden. Wenn es im Winter gar zu kalt war, bibberte Ottilie auch schon mal beflissen über ihrem Waschbecken, obwohl kein Tropfen Wasser ihre Haut erreichte. In diesem Vortäuschen des Waschrituals hatte sie immerhin eine gewisse Erfahrung.

Doch heute, an diesem Junimorgen, war es im Waschraum schon warm, und Ottilie mußte lediglich achtgeben, daß ihr Hemd nicht feucht wurde. Sonst klebte es unter dem engen Uniformkleid noch stundenlang auf der Haut, was sie haßte. Es gab einige Dinge im Stift, an die sich Ottilie bis heute nicht gewöhnt hatte, obwohl sie seit fast fünf Jahren versuchte, der galanten Salonbildung teilhaftig zu werden, die ihrem Stande gemäß war.

Seufzend suchte sie ihre Zahnbürste, im Nacken die gebetsmühlenartige Stimme von Madame Schoenhueb, die aufzählte, wer wieder seine Nachthaube nicht aufgesetzt hatte: Marie, Ysabel, Clarissa, und natürlich Ottilie. Sie alle würden einen Strich im Ordnungsbuch bekommen. Ottilie hatte viele Striche. Fürs Deutschsprechen. Fürs unerlaubte Verlassen eines Raumes. Fürs Laufen, Springen und Pfeifen auf den Gängen. Fürs Aus-dem-Fenster-Sehen. Fürs Briefeschreiben an die Großmutter. Fürs Pakete-Bekommen. Fürs Reden mit ihrer Schwester Sophie, einer Violetten. Fürs Reden mit einem Kadetten auf der Promenade. Dafür mußte Ottilie unverzüglich von einem Spaziergang zurück ins Stift gebracht werden, und am Abend nahm sie das Essen am Straftisch ein. Es hatte ihr nichts genützt, daß Clarissa, Helene und Amelie bezeugten, der Kadett sei unverschämt gewesen. Er hatte nämlich gerufen, daß die Glaube-Hoffnung-und-Liebe-Töchter aussähen wie eine schwarze Schlange, die sich die Ludwigstraße raufkringelt. Und er sei das Karnickel, hatte Ottilie ihm mitgeteilt, und auch die anderen hätten ihm viel zu sagen gehabt, doch Madame Rast, die neue Französischlehrerin, faßte Ottilie schon hart am Arm, um sie zurückzubringen ins Stift. Da rief Madame Kammerer, die den Zug der Elevinnen anführte, «La cour vient!», und sofort lockerte sich der Griff Madame Rasts. «Der Hof kommt! Die Reverenz!»

Ottilie sah den Leibkutscher mit dem weißblauen Federhut, der voll zufriedenen Stolzes die vier schön aufgezäumten Pferde dirigierte. Alle Elevinnen sanken schon in die Verbeugung. Es war Prinzregent Luitpold, der nun in der Kutsche an ihnen vorbeifuhr, ein schlichter Monarch mit gutmütigem Gesicht, der oft mit seiner Tochter ins Stift kam. Mit leisem Nicken grüßte Seine Königliche Hoheit die Institutsfräulein, grüßte auch die Passanten auf der Straße, die ehrerbietig ihre Hüte zogen oder sich verneigten, je nachdem.

Auch Ottilie blieb im plié, bis von den beiden Lakaien hinten auf dem Bock der geschlossenen Kutsche nichts mehr zu sehen war. Ottilie sah Madame Rast an, die selbstvergessen der Kutsche nachstarrte. Ihr Gesicht schien aufgeblüht. Sanft nahm sie Ottilies Arm, führte sie zurück Richtung Siegestor und sagte ergriffen und gegen alle Vorschrift auf deutsch: «Gott mit dir, du Land der Bayern.» Und zu Ottilie, fast verzweifelt: «Du wirst hoffentlich noch lernen, daß es sich lohnt, in einem königlichen Institut erzogen zu werden.»

Ottilie war dessen nicht sicher. Sie gehörte zu den Blauen, also zu den Ältesten im Stift, und noch immer hatte sie es nicht geschafft, auch nur das Ordnungskreuz zu bekommen. Oder wenigstens eine Zufriedenheitskarte. Ottilie hatte sich so selten in Fleiß und Folgsamkeit ausgezeichnet, daß ihre Striche im Ordnungsbuch immer zahlreicher waren als die Pluspunkte, daher durfte Ottilie auch nie zum allmonatlichen Vesperbrot am runden Tisch, «la table ronde», der Vorsteherin, Madame Pleitner. Da saßen immer die anderen. Die dankbareren Exemplare. Die, die selten oder überhaupt nie einen Strich im Ordnungsbuch bekamen. Dabei war Madame Pleitner oft in Nürnberg bei Ottilies Eltern zu Gast, gehörte zum Freundeskreis. Das allerdings ließ sich Madame niemals anmerken. Vielleicht behandelte sie Ottilie deshalb noch strenger als die anderen Mädchen.

Ottilie putzte sich am Waschbecken die Zähne. Clarissa gurgelte hörbar mit Odol und zischelte zwischendurch Ottilie zu, selbstverständlich bewundere sie Ottilies Großvater samt seinem Adel. Ottilie hatte Clarissas Anspielung auf ihren niederen Stand schon wieder vergessen. Zumal im Stift streng darauf gesehen wurde, daß die Töchter alter, reicher Adelsfamilien den Bürger- oder Offizierstöchtern nicht vorgezogen wurden. Clarissa wollte jedoch ihre Überlegungen loswerden, sie hatte anscheinend noch nicht genug Striche im Ordnungsbuch. Ottilie spürte Clarissas Odol-Atem, als diese ihr zuflüsterte: «Deine gesamte Familie liegt ihm doch zu Füßen, dem Vater aller deutschen Bleistifte. Was heißt hier Vater – er ist der König, nein, Kaiser, nein, Gott aller Bleistifte, und das erste Gebot lautet: Du sollst keine anderen Bleistifte haben neben mir …»

Clarissa sah sich um. Madame Schoenhueb war gerade mit Elisabeth von Rosen beschäftigt, die es versäumt hatte, zum Waschen ihren Unterrock anzulegen. Daher konnte Clarissa es riskieren, vor Ottilie ins plié zu gehen und dabei zu nuscheln: «Euer Hochwohlgeboren Erblicher Reichsrat der Krone Bayerns, Freiherr Lothar von Faber, ich erbitte mir die Gnade, mit dero tugendhafter wenngleich unausgeschlafener Enkeltochter zur protestantischen Morgenandacht gehen zu dürfen. Wie Sie wissen, sind tiefe Religiosität und strenges Pflichtgefühl in diesem Hause oberstes Gebot. Leider. Amen.»

Ottilie hatte ihre Morgentoilette beendet. Während sie ein schwarzes Kleid aus feinem Leinen überstreifte, den weißen Kragen richtete, ein Tuch aus blauem Stoff am Hals zur Schleife band, schaute sie Clarissa bei ihrer Vorstellung wohlwollend zu. Im Hintergrund die Stimme Madame Schoenhuebs: «Von Rosen, von Faber, von der Straaten – ein Strich ins Ordnungsbuch.» Es hörte nicht auf. Manchmal dachte Ottilie, daß sie ohne Clarissa vielleicht den einen oder anderen Strich nicht bekommen hätte.

Und doch. Wenn Clarissa auch ein Quälgeist war, freute sich Ottilie jeden Tag, mit ihr befreundet zu sein. Clarissa war für Ottilie der Spiegel, in dem sie sah, daß man auch ohne ständigen Gehorsam blühen und gedeihen konnte. Clarissa fühlte sich durchaus ehren- und tugendhaft, wenn die Mesdames ihr auch noch so viele Striche verpaßten. Da sie im Stift die ungleich schwächste Erfolgskurve in Ordnung, Gehorsam und Fleiß aufzuweisen hatte, war es rasch nach ihrem Eintritt klargeworden, daß sie und Ottilie einander Stütze und Stab sein mußten. Einmal mußte Clarissa den Tag im Nähzimmer über Handarbeiten verbringen, weil sie einen Roman von Nataly von Eschstruth in ihrem Case versteckt hatte, «Die Bären von Hohen Esp». Die Autorin hatte ihr Werk seiner Majestät dem deutschen Kaiser und König von Preußen in tiefster Ehrfurcht zugeeignet, doch auch das half Clarissa nichts. Die Elevinnen durften nur Bücher aus der Institutsbibliothek lesen, die streng zensiert waren. Als Madame Pleitner Clarissa androhte, sie werde ihren blauen Gürtel verlieren, wenn sie nicht bald Reue zeige, da zischte Clarissa abends im Bett nahe an Ottilies Kopf, sie habe weder vor der Pleitner noch vor der Rast, noch vor der Kammerer oder der Schoenhueb Angst. Und vor den Klassendamen auch nicht. «Entre nous, Tilly, im Grunde sind sie doch nur Domestiken.»

Ganz so mochte es Ottilie nun wieder nicht sehen. Sie hatte von ihrem Großvater gelernt, daß man alle Menschen, ob hoch oder niedrig, achten müsse. Doch fristeten die Mesdames nicht wirklich eine schmähliche Existenz? Sie hatten nichts anderes im Sinn, als von morgens bis in die Nacht die Töchter anderer Leute zu schikanieren. Wenn sie es so ansah, fand sie Clarissas Standpunkt doch entlastend, denn besonders im ersten Jahr, als Ottilie eine Rosa war, ein Bébé, da hatte sie oft im Bett geheult, weil sie den Mesdames nichts recht machen konnte. Sie hatte Angst vor Madame Pleitner, vor ihr am meisten, weil sie die Macht hatte, Ottilie aus dem Stift zu entfernen oder sie nicht vorrücken zu lassen von den Rosas zu den Grünen. Auch die anderen Damen schienen keine größere Befriedigung zu kennen, als Ottilie zu gängeln. Nicht einmal aus dem Fenster sehen durfte sie. Nicht ohne Erlaubnis von einem Raum in den anderen gehen, nicht laufen, nicht singen, nicht mit einem Mädchen aus einer anderen Klasse reden. Das traf die elfjährige Ottilie so unvorbereitet, daß sie von Furcht erfüllt wurde, wie sie bislang noch keine gespürt hatte. Sie schrumpfte mehr und mehr in sich zusammen, hatte das Gefühl, nur mehr ein Klumpen eisiger Angst zu sein, der nichts von sich gab und nichts in sich aufnehmen konnte.

Hätte Ottilie nicht ihre «Mutter» gehabt, Nora von Goernig, die schon eine Alte war, eine Rote aus der dritten Klasse, dann wäre sie wahrscheinlich durchgebrannt. Nach Hause, nach Stein, zurück in das frühere Leben, das ihr heute unkompliziert und himmlisch schien. In Stein wurde Ottilie von Dienstboten verwöhnt, kannte keinerlei Unterordnung. Als Elevin des Stifts dagegen lebte sie in einem ständigen Spannungszustand. Lagen ihre Kämme und Bürsten auch wirklich sauber im Schlafsaal, pardon, im Dortoir, waren ihre Schreibsachen komplett in der Salle d’études, waren die Schubladen, äh, Casen in der Récréation tadellos aufgeräumt? Alles war unter immerwährender Kontrolle. Und die Alten, die Grünen, Roten, Violetten und Blauen, die waren gewitzt. Wenn ihnen Utensilien fehlten, bedienten sie sich eben bei den Rosas.

Doch Ottilie hatte Nora, sie war nicht völlig allein.

Gleich am zweiten Tag nach Ottilies Eintritt war Nora von Goernig bei den Rosas erschienen. «Die Nummer sieben», rief sie, «ich suche die Nummer sieben.» Diese Nummer hatte Madame Pleitner gestern im Parloir aufgerufen, zusammen mit Ottilies Namen. Beklommen hob Ottilie den Finger. Doch die Alte, ein hübsches Mädchen mit doppeltem blondem Zopfkranz, hatte sie liebevoll angesehen. «Wie rufen sie dich daheim?»

«Tilly.»

«Also, Tilly, ich bin deine Mutter, ta mère.»

Die mère kam fortan jeden Morgen nach dem Waschen, kämmte behutsam Ottilies üppige Mähne, die viel Zeit und Mühe beanspruchte. Ottilies Großmutter, die zugleich ihre Patentante war und ebenfalls Ottilie hieß, sagte einmal, als sie der Enkelin die Haare bürsten wollte: «Nun halt doch endlich mal still, Tilly, du bestehst ja nur aus Haaren und Energie.» Daheim wurde Ottilie meist ein Zopf im Nacken geflochten, fertig. Hier jedoch hatte die mère die mühevolle Aufgabe, die schweren Haare aufzustecken. Ottilie lernte, Haarnadeln zu hassen. Nicht aber die mère, die über sie wachte und sie auch begleitete, als Ottilie ausstaffiert wurde. Diese Prozedur führte nämlich Madame Pleitner höchstpersönlich durch, und alle Elevinnen fürcheten sich davor.

Madame stand im Magazin. Das war ein großer Saal mit drei Fenstern, über dem Zeichensaal in der Höhe der Schlafsäle gelegen. Die Tür war immer verschlossen, lediglich zweimal im Jahr wurden die Elevinnen hinaufgerufen. Ottilie starrte beklommen auf die schwarzen geraden Filzhüte mit den Samträndern. Mit so einem Deckel sollte sie herumlaufen? Jawohl. Alle neunzig Kinder bekamen so einen Hut. Und einen weißen Strohhut für den Sommer.

Madame Pleitner ließ sich von einer Dame jeweils fünf Hüte vom Stapel reichen und drückte sie den Elevinnen auf den Kopf, die in ihrer Nähe standen. Die Mesdames schoben immer neue nach vorne. Natürlich hätte Ottilie melden dürfen, daß ihr Hut doch gewaltig auf dem Kopf wackle, doch ihre Mutter, die im Hintergrund stand, zwinkerte ihr verneinend zu. Und Ottilie sah, alle waren bereit, ihre Hüte passend zu finden. Dann klebte nämlich eine Bonne die Nummer ein, und man konnte sich nach hinten verdrücken.

Im Raum roch es ein wenig wie in der Steiner Villa, wenn Ottilie mit ihren Schwestern die Vorratsräume inspizierte. Nach Essiggurken roch es, nach Eingemachtem und altem Krempel. Ottilie sah geschnitzte große Schränke, Regale, in denen Hutschachteln, Koffer und Stoffballen verwahrt wurden. Sogar ein großes Puppentheater konnte sie erkennen. Nora hatte ihr erzählt, daß am Anfang des Jahrhunderts, als das Stift gegründet wurde, die Elevinnen oft jahrelang darin verblieben, ohne je nach Hause zu dürfen. Manche Elevinnen sahen ihre Eltern beim Eintritt zum letztenmal, und sie kamen erst als erwachsene Mädchen nach Hause zurück. Die Statuten des Hauses sahen nur einen Urlaub in den Sommerferien vor, und damals wäre die Reise für Mädchen, die von weit her kamen, viel zu mühsam gewesen.

Für diese Kinder, so Nora, war eine Menge Spielzeug im Magazin, damit sie in den Ferien und in der Weihnachtszeit ihre Freude hatten. Ottilie grauste es bei der Vorstellung, jahrelang ununterbrochen in diesem Stift angekettet zu sein, doch sie schielte nach den Puppenstuben, deren Umrisse sie erkennen konnte, und sah viele Puppen, deren Pracht sich durch die Cellophanhüllen ahnen ließ. Auf einer Menge Schachteln las Ottilie das Schild Instruments de musique. Ottilie wollte unwillkürlich näher hingehen, anschauen, anfassen, doch Nora schüttelte den Kopf, flüsterte: «Ce n’est pas pour vous.»

Ohne Nora von Goernig wäre es Ottilie noch viel schwerer gefallen, sich an das Leben im Münchner Max-Joseph-Stift zu gewöhnen. Es lag an der breiten, ruhigen Ludwigstraße Ecke Veterinärstraße, erbaut von dem berühmten Architekten Friedrich von Gärtner, wie man nicht müde wurde zu betonen. Ottilie aber war das völlig gleichgültig gewesen, sie wäre gern wieder umgekehrt, zurück in die Villa der Eltern. Nie würde Ottilie den Tag vergessen, als sie vom Großvater im Stift abgegeben wurde.

Das Institut, an einem großen Platz gelegen, dessen einziger Schmuck ein Springbrunnen war, hatte eine große schwere Eingangstür, die von einem Diener geöffnet wurde. Ottilie trat mit dem Großvater ein in ein hohes, dunkles Vestibül, in dem es seltsam roch, nach Kirche und vergangenen Zeiten. Am liebsten hätte sich Ottilie am Friedenstor unter die Spaziergänger gemischt, die dort promenierten. Sie lernte später, daß der Platz vor dem Stift Glaube-Hoffnung-und-Liebe-Platz genannt wurde, weil er vom Georgianum, dem Priesterseminar der Universität mit seinen hoffnungsvollen Studenten und dem Stift umgeben war, das wohl wegen der jungen Mädchen für die Liebe herhalten mußte. Doch auf den ersten Blick erschien der Platz einfach nur öd, und Ottilie bekam auf der Stelle Heimweh nach dem heimatlichen Park, in dem es vertraut nach Pilzen und Laub duftete. Vor allem hatte sie Sehnsucht nach den Eltern und den beiden Schwestern, die in Stein geblieben waren. Doch der Großvater, dessen Idee es war, seine älteste Enkelin in dieser königlichen finishing school erziehen zu lassen, hatte sich durchgesetzt.

Schon vor der Fahrt von Stein nach München war Ottilie bange gewesen. Noch nie war sie allein mit dem Großvater gewesen, den sie immer ein wenig gefürchtet hatte, so straff und streng war er ihr erschienen. Er brachte Geschenke mit. Ottilies hübscheste Puppe, sogar ein Pelzmantel stammte von ihm. Aber es hagelte auch ebenso viele Ermahnungen. Früher hatten die Kinder das immer vereint über sich ergehen lassen. Mit einigen höflichen Knicksen und dem Hinhalten der Wange für einen Hauch von Kuß war es überstanden gewesen.

Doch dann starb Ottilies kleiner Bruder, Alfred Wilhelm. Daher mußte der Großvater sie ins Stift begleiten, die Eltern waren durch den plötzlichen Tod ihres zweiten Sohnes nicht in der Lage gewesen, Ottilie nach München zu bringen. Der Großvater, obwohl auch tief getroffen vom Tod des letzten Stammhalters, wollte diese wichtige Fahrt trotzdem keinem anderen Verwandten überlassen.

Am liebsten wäre Ottilie allein nach München gereist, aber das schickte sich natürlich nicht für ein junges Mädchen. Der Großvater saß mit ihr in einem Coupé erster Klasse, und Ottilie fürchtete, er würde sie Dinge fragen, auf die sie keine Antwort wußte. Daher saß sie angespannt in den Polstern des Zuges, schaute auf den Bahnsteig, wo die Beamten säumige Reisende zum Einsteigen aufriefen, und sah, wie Leute sich umarmten, weinten, lachten, sich küßten, um dann rasch in die Wagen einzusteigen. Am liebsten hätte Ottilie jetzt auch geweint, um die toten Brüder, denn vor Alfred Wilhelm war schon der dreijährige Eberhard Lothar an Scharlach gestorben. Auch deshalb war sie den Tränen nah: Sie ließ ihr bisheriges Leben zurück und hatte keine Vorstellung davon, was in diesem Max-Joseph-Stift auf sie wartete. Doch Ottilie wußte, sie durfte nicht weinen, der Großvater würde das nicht richtig finden.