Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Journalistin Linda Roloff

- Sprache: Deutsch

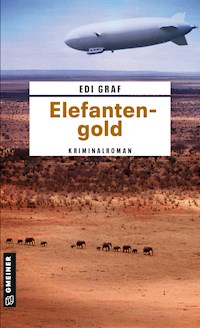

Linda Roloff, Journalistin aus Tübingen, kann den Flug mit dem Zeppelin über den Bodensee nicht wirklich genießen. Der Mann, mit dem sie vor kurzem noch ein Interview geführt hatte, wurde ermordet. Seine Leiche trieb im wildromantischen Märchensee bei Tübingen. Und während sie bei ihren Recherchen auf Spuren stößt, die nach Südafrika führen, erreicht sie von dort der Hilferuf eines alten Freundes …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 322

Veröffentlichungsjahr: 2006

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edi Graf

Elefantengold

Der dritte Linda-Roloff-Krimi

Zum Buch

Linda Roloff, Journalistin aus Tübingen, kann den Flug mit dem Zeppelin über den Bodensee nicht wirklich genießen. Der Mann, mit dem sie vor kurzem noch ein Interview geführt hatte, wurde ermordet. Seine Leiche trieb im wildromantischen Märchensee bei Tübingen. Und während sie bei ihren Recherchen auf Spuren stößt, die nach Südafrika führen, erreicht sie von dort der Hilferuf eines alten Freundes …

Edi Graf, Jahrgang 1962, studierte Literaturwissenschaft in Tübingen und arbeitet als Moderator und Redakteur bei einem Sender der ARD. Zuhause ist er in Rottenburg am Neckar. Seit über 30 Jahren bereist der Autor den afrikanischen Kontinent und lässt neben seinen Protagonisten, der Journalistin Linda Roloff und ihrer Fernliebschaft, dem Safariführer Alan Scott, die gemeinsam zwischen Schwarzwald, Neckar und Afrika ermitteln, auch Tierwelt und Natur tragende Rollen zukommen. Er greift aktuelle und bewegende Themen auf und liefert dazu detailliert recherchierte Hintergründe, die er geschickt in den Plot integriert. Durch authentisch beschriebene reale Handlungsorte haucht er seinen Krimis Echtheit und Leben ein.

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2006 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Isabell Michelberger

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von Edi Graf

ISBN 978-3-8392-3270-5

Widmung

Für unsere Patenkinder Marvin, Julian, Ines, Johannes, Alisa, Elias und Emma, mit dem Wunsch, dass auch sie noch Elefanten in freier Wildbahn erleben können …

Zitat

Der Tod ist wie der Mond. Wer sah seinen Rücken?

Afrikanisches Sprichwort

Prolog

Südafrika 1969, Transvaal, heute Mpumalanga

Der weiße Mann stand mit gegrätschten Beinen über dem Kopf des toten Elefanten. Das Jaulen der Kettensäge zerriss die unheimliche Stille, die sich nach dem Massaker über die Ebene am Elandsriver gelegt hatte. Die Maschinengewehrsalven des Wilderers hatten die Tiere niedergemäht, umgeknickt wie gefällte Bäume, ihnen die Beine weggesägt. Die Körper der Kolosse, dumpf auf den grauen Sandboden krachend, wälzten Akazien und Dornbusch im Stürzen nieder, das Brüllen und Schreien der Riesen im Todeskampf ging unter im Aufpeitschen der Schüsse, die, wo immer sie trafen, Spuren von zerrissener Haut, zerfetztem Fleisch und spritzendem Blut hinterließen.

In weniger als zehn Minuten war alles vorbei. Die Herde existierte nicht mehr. Zwölf Elefanten waren tot. Wo sich noch ein Rüssel bewegte oder ein Bein kraftlos im Sand scharrte, wo sich ein Ohr ein letztes Mal hob, um einem sterbenden Körper Schatten zu spenden, wo ein letztes Grummeln aus einer röchelnden Kehle drang, löschte ein gezielter Schuss in das Hirn auch noch den letzten Lebensfunken aus. Jeder Atem erlosch, jedes Schnaufen setzte aus, nur Stille blieb, die Ruhe der Vergänglichkeit, nachdem das Sterben beendet war.

Der Leichenfledderer begann seine Arbeit, die ebenso blutig war wie das Metzeln, ihm aber reiche Beute eintrug. Schmatzend fraß sich die Sägekette in das Fleisch, ächzend brach das Elfenbein aus seiner Wurzel und fiel mit einem dumpfen Krachen in den Sand. Die meisten Stoßzähne waren nicht sehr groß, nur ein Paar maß knapp einen Meter.

Der Weiße überschlug in Gedanken die Summe, die er für seine Beute einstreichen würde und über sein Gesicht huschte ein Grinsen. Er und seine Freunde hatten in den letzten Jahren auf diese Weise genug verdient, um sich gutes Land kaufen zu können, eine Farm hier im Norden, wo es nicht nur reichlich Wild, sondern auch Goldadern im Boden gab.

Er würde heiraten, eine Familie gründen und mit den Einnahmen durch reiche Touristen auf einer Wildfarm gut leben können. In einigen Jahren würde ihn nichts mehr an die blutige Arbeit erinnern, die ihm seinen Wohlstand ermöglicht hatte. Diese Gedanken gingen ihm durch den Kopf, während er mit blutigen Händen die Stoßzähne auf den Pick-up lud und mit rissigen Fingern über die gelbe, matte Oberfläche des Elefantengoldes strich. Nur fünf der toten Elefanten hatten Elfenbein getragen, die ganze Herde hatte dafür sterben müssen.

Der Jäger blickte zur Uhr. Zeit aufzubrechen. Die Dämmerung setzte ein, und sie kam rasch, mit düsteren Wolken, die den westlichen Horizont bedeckten und der Sonne keine Gelegenheit boten, sich von diesem blutigen Tag mit einem glutroten Untergang zu verabschieden. Der letzte Tag der Elefanten am Elandsriverversank in der Finsternis der Nacht, die sich wie ein unsichtbares Leichentuch über die Kadaver der abgeschlachteten Kolosse legte.

Der weiße Mann bemerkte nicht den Schatten, der sich jetzt in der Tarnung der Dämmerung unten am Fluss aus den Fluten erhob, wo er regungslos verharrt hatte, seit die ersten Schüsse die Herde auseinander getrieben hatten. Vorsichtig tastend nahm der schlanke Rüssel die Witterung auf, starr versuchten die schwarzen Augen die Dunkelheit zu durchdringen, denn die Gerüche, die der Abendwind dem Elefanten zutrug, erzählten von Tod und Einsamkeit.

Das angeschossene Bein schmerzte, doch die kühlen Fluten hatten die Schwellung in Grenzen gehalten und die Blutung zurückgehen lassen. Die Kugel war glatt durch die faltige Haut gedrungen und im Knie stecken geblieben, der Schusskanal war vom Wasser ausgewaschen und gesäubert worden, die Flucht in den Elandsriver hatte dem jungen Bullen das Leben gerettet. Das Bein war nicht gebrochen, doch das Knie zerschmettert und er spürte, als er sich jetzt aufrichten wollte, einen Schmerz, der ihm ungewollt ein lautes Stöhnen entlockte.

Der weiße Jäger war zu sehr in seine blutige Arbeit versunken, um das Geräusch wahrzunehmen. Er schwitzte beim Aufladen der Elfenbeinhauer, und dieser Geruch brannte sich in das Gehirn des jungen Elefanten ein wie ein Brandzeichen in das Fell eines Stiers. Noch nach Jahren würde er die Erinnerung an diesen Geruch mit der schrecklichsten Stunde seines Lebens in Verbindung bringen, mit dem Tod seiner Mutter und seiner Geschwister, mit dem Abschlachten seiner Familie und mit seinem Dasein als Krüppel. Noch wusste er nicht, ob er überleben würde, allein und mit nur drei gesunden Beinen. Doch wenn er es schaffte, würde ihn diese Erinnerung nie mehr verlassen, sie war eingeprägt in sein Gedächtnis und verbunden mit diesem Geruch, dieser Mischung aus Schweiß und jenen Ausdünstungen, wie sie nur einer weißen Haut entströmen.

Es war der Geruch des Mörders, der ihn eines Tages wieder auf seine Spur bringen würde, dann, wenn seine Wunde geheilt und nur noch eine unauffällige Narbe zurückgeblieben war.

TEIL I FUNDORTE

1

37 Jahre später

Der Mörder traf am frühen Morgen mit der Maschine aus Johannesburg in Frankfurt am Main ein. Gegen Nachmittag landete der einsame Reisende in Stuttgart, verließ kurz darauf den Mietwagenparkplatz des Flughafens Echterdingen mit einem weißen Toyota Corolla und folgte der stark befahrenen Bundesstraße 27 Richtung Tübingen.

In der alten Universitätsstadt stellte er den Wagen in einem Parkhaus direkt am Neckar ab und fragte eine junge Mutter, die ihm mit zwei Kindern, eines an der Hand, das andere quengelnd im Kinderwagen, am Ausgang fast in die Arme lief, nach dem Weg zur Neuen Aula. Hastig faselte sie etwas von vorne rechts, dann über die Brücke und danach immer geradeaus und ließ ihn stehen. Ihre Personenbeschreibung, die sie drei Tage später der Kripo Tübingen gab, war mehr als dürftig.

Er sah auf die Uhr, als er gegenüber des Tagblatt-Ecks an der roten Ampel wartete, stellte fest, dass er noch jede Menge Zeit hatte und betrat kurz entschlossen den kleinen Verkaufsraum. Ein Stadtplan wanderte in seinen Besitz und die aktuelle Tübinger Ausgabe der Südwestpresse, das Schwäbische Tagblatt. Er ließ sich von dem Menschenstrom, der trotz des trüben Tages Richtung Innenstadt drängte, über die Eberhardsbrücke treiben und sah beim Blick über das vor prächtigen Blumenkästen in violetten und weißen Tönen leuchtende Geländer die leere Holzbank im Schatten der alten Platanenriesen stehen. Er stieg über die breite Treppe hinunter auf die Insel, die den Neckar vor den alten Mauern der Universitätsstadt in zwei Flussarme teilt.

Mit Blick auf den gelb getünchten Turm, in dem der Dichter Friedrich Hölderlin von 1807 bis zu seinem Tod 1843 in geistiger Umnachtung gelebt hatte, und auf die Front der Bürgerhäuser, die regelrecht auf der Stadtmauer über dem Neckar zu kleben schienen, nahm er auf der Bank Platz und genoss für einen Augenblick das bunte Leben auf dem Fluss, geprägt von den sich um wenige Brotkrumen zankenden Stockenten, zwei anfliegenden Höckerschwänen, die mit lang gestreckten Hälsen gerade noch kurz vor der Brücke eine Notwasserung schafften, und dem halben Dutzend Stocherkähnen, auf denen sich Touristen von den Neckargondolieren stromaufwärts Richtung Schloss Hohentübingen staken ließen.

Er überflog nur kurz die Schlagzeilen auf der Titelseite des Schwäbischen Tagblatts und schlug dann gezielt die Tübinger Regionalseiten auf. Auf der zweiten Seite wurde er fündig. Die Veranstaltung, derentwegen er den langen Weg auf sich genommen hatte, war in der Rubrik WAS-WANN-WO angekündigt. Beginn in der Neuen Aula, um Viertel nach Acht. Das akademische Viertel. Er schmunzelte, zufrieden ließ er die Zeitung sinken, lehnte sich zurück und ließ seine Gedanken mit dem Wasser, das gemächlich an ihm vorüber floss, in die Vergangenheit treiben.

Wie lange war es her, dass sie sich nicht gesehen hatten?

Würde er sich noch an ihn erinnern?

2

»Hast du keine Lust, für mich heute Abend den Termin in der Neuen Aula zu übernehmen?«

Linda Roloffs Frage hatte etwas Flehendes, aber ihre Kollegin schüttelte den Kopf.

»Tut mir echt leid, aber wenn ich Steffen versetze, habe ich wirklich ein Problem. Wir sehen uns viel zu selten in letzter Zeit. Und ich hab noch genügend anderes zu tun!« Babs seufzte und deutete mit einer saloppen Handbewegung auf den Schreibtisch, wo sich zwischen Bildschirm und Stereoanlage zahlreiche Papiere stapelten.

»Nimm ihn doch einfach mit«, schlug Linda vor. »Als Rechtsanwalt müsste ihn eine akademische Feierstunde für einen Juristen doch interessieren?«

»Ich glaube, er hat sogar eine Einladung bekommen.«

»Na also!«

»Aber er hat gleich gesagt, dass er keine Lust hat, hinzugehen.«

»Ok.« Linda gab auf. »Verstehe ich ja irgendwie. Wenn man die ganze Zeit nur mit Recht und Ordnung zu tun hat…«

»…und als Alternative mit einer hübschen Frau ausgehen kann!«, unterbrach sie Babs und die Freundinnen lachten. Sie kannten sich aus der Studentenzeit und verbrachten, vor allem seit Linda geschieden war, viel Zeit miteinander. Babs war wie Linda freie Journalistin und sie teilten sich ein Redaktionsbüro in dem Sender, der vor allem für die Berichterstattung aus Baden-Württemberg und der Region zuständig war. Beide hatten Spaß an ihrer Arbeit, liebten die Abwechslung von Reportage, Redaktion und Moderation und schoben sich auch immer wieder Themen und Aufträge zu.

»Dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen«, stöhnte Linda, nachdem sich Babs durch kein Argument zu dem Termin überreden ließ.

»Na komm, du kannst dich doch nicht beklagen!« Babs Stimme klang gespielt vorwurfsvoll. »In ein paar Tagen hast du Urlaub, fährst nach Elba! Und morgen noch die Zeppelinreportage! Moment mal…« - schelmisch lächelte die blonde Kollegin und die Sommersprossen auf ihrer Nase schienen zu tanzen, – »… wir können einen Deal machen: Ich geh für dich zur Uni und darf dann in den Zeppelin!«

Linda wusste für einen Augenblick nicht, ob der Vorschlag ihrer Freundin ernst zu nehmen war. Dann, mit einem Blick auf Babs’ übervollen Schreibtisch, sagte sie: »Lass mal gut sein, ich möchte dir nicht noch mehr Arbeit aufhalsen. Mach dir einen gemütlichen Abend mit Steffen, ich krieg das schon irgendwie gebacken.«

»Gut, wie du willst. Womöglich wirst du noch zu einem Flug im Luftschiff eingeladen und mir wird schlecht beim Fliegen. Du liebst ja das große Abenteuer. Was ist eigentlich mit Afrika? Ich dachte, du wolltest bald mal wieder hin?«

Linda schüttelte den Kopf. Sie hatte ihre langen, schwarzen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden und ihre dunkelbraunen Augen, von denen einige ihrer Freunde behaupteten, sie seien ebenso schwarz wie ihre Haare, blickten abwesend zum Fenster hinaus. Babs kannte diesen Ausdruck im Gesicht ihrer Freundin und sie hatte mit der Zeit gelernt, dass er intensive Sehnsucht und Heimweh nach einem Land widerspiegelte, das sie noch vor zwei Jahren gehasst hatte. Und Verlangen nach einem Mann, der dort lebte und den sie liebte.

Babs wusste, dass Linda dieser großen Liebe schon längst nach Afrika gefolgt wäre, wenn nicht ihre kleine Tochter Sarah in Deutschland zur Schule gehen würde. Linda hätte mit Leichtigkeit alle Zelte abgebrochen, ihren Job aufgegeben, ihre Wohnung in der Tübinger Altstadt verkauft, um zu Alan Scott nach Afrika zu ziehen. Das hatte sie ihr an einem gemeinsamen Abend nach dem dritten Divers Dream in der gemütlichen Altstadtbar erzählt. Sie hatten zusammen die Weiße Massai im Kino gesehen und waren als einzige bis zum Ende des Abspanns sitzen geblieben.

»Ich kann diese Frau verstehen«, hatte Linda geflüstert und sich die Tränen weggewischt. Babs hatte ihre Freundin in den Arm genommen und sie auf einen Cocktail eingeladen. An jenem Abend hatte ihr Linda alles erzählt, ausführlicher denn je zuvor und sie hatte ihr einen Edelstein gezeigt, einen Opal, den sie einst von einer lieben Bekannten in Kenya erhalten hatte. »Du musst ihn dir genau ansehen«, hatte sie gesagt, »hier, siehst du die Kristalle, wie sie funkeln und blitzen? Die Frau, die ihn mir schenkte, hat zu mir gesagt: Dein Leben ist wie dieser Opal. Es kann in allen Farben leuchten oder matt und grau sein. Die Kristalle in diesem Stein leuchten bei jeder kleinen Bewegung anders. Und es ist doch ein- und derselbe Stein. Ich soll mein Leben selbst in die Hand nehmen, hat sie gesagt und es in allen Farben leuchten lassen.«

Linda hatte eine Pause gemacht und an dem türkisblauen Cocktail aus Ananassaft, Kokosmilch, Gin und Blue Curaçao genippt.

»Und irgendwann werde ich es tun!«

Als im Universitäts-Festsaal der Neuen Aula pünktlich um Viertel nach acht die akademische Feier anlässlich des 80. Geburtstags von Marius Steyn, emeritierter Professor für Strafrecht und Prozessrecht, begann, saß der Mörder nur fünf Reihen hinter seinem ahnungslosen Opfer. Zäh, ja fast endlos zogen sich die Grußworte und Würdigungen der Redner dahin, gelangweilt ließ er seinen Blick über die Wände und die Decke des altehrwürdigen Saals gleiten, lauschte nur halbherzig den Lobeshymnen auf den Jubilar.

Nachdem der Festredner, ein Professor für Öffentliches Recht aus Karlsruhe, seine Ausführungen beendet hatte, und schließlich der Rektor der Universität, der Dekan der juristischen Fakultät, ein Vertreter des Bundesgerichtshofs und die Oberbürgermeisterin der Stadt Tübingen ihre Grußworte überbracht hatten, trat der Jubilar selbst ans Mikrofon.

Der Mann in der sechsten Reihe ließ auch diese Rede regungslos über sich ergehen, bis zu dem Punkt, als Professor Steyn von seinen Zukunftsplänen sprach.

»Es gibt Dinge im Leben, die schiebt man einfach viel zu lange auf«, hörte er da, »Dinge, die einem wichtig sind, die man aber aus Zeitmangel nicht umsetzt. Auch in meinem Leben, meine sehr geehrten Damen und Herren, gibt es diese Schublade, auf der das Etikett unerledigt klebt und die ich dringend leeren muss. Sie alle wissen, dass meine Wurzeln in Südafrika liegen und dass ich in meiner Laufbahn als Jurist das Regime der Apartheid in seiner konsequentesten Ausprägung hautnah erlebt habe. Diese Zeit in Pretoria hat mich stark geprägt, vor allem mein Streben nach Gerechtigkeit und internationalem Recht, wie ich es schließlich hier in dieser wunderschönen Universitätsstadt Tübingen in den vergangenen Jahren lehren und den angehenden Juristen dieser Fakultät weitergeben durfte.«

Der Professor machte eine bedeutungsvolle Pause und registrierte das zustimmende Nicken seiner ehemaligen Studenten, die wie einst in seinen Seminaren der sonoren Stimme gebannt lauschten. Sein Blick blieb eine Sekunde an einem bärtigen Mann in der sechsten Reihe hängen, dessen Gesichtszüge ihm seltsam bekannt vorkamen, jedoch nur weit entfernt, wie aus einer anderen Welt, aus einem anderen Leben. Rasch griff er seinen Faden wieder auf, nicht ohne jedoch den Fremden immer wieder anzublicken, ja anzustarren.

»Ich habe damals diesem Land den Rücken gekehrt, bin emigriert, geflohen vor einer Welle des Terrors und der Ungerechtigkeit, gegen die ich als junger Richter weder Handhabe noch Chance hatte. Ich habe in Deutschland meine neue Heimat gefunden und eine Aufgabe, die meinem Leben einen wahren Sinn gegeben hat. Dafür möchte ich Ihnen danken, Ihnen allen, egal ob Sie für kurze oder lange Strecken, meinen Weg begleitet haben.«

Wieder blieb sein Blick in der sechsten Reihe haften und er glaubte in den Augen des Mannes ein kurzes Aufflackern zu bemerken. Woher kannte er dieses Gesicht?

»Das klingt nach Abschied, und ich gebe offen zu, ich weiß nicht, ob es einer ist. Ich habe Südafrika gerade erst kurz besucht, ein Streifzug, ein Urlaub an der Gartenroute. Doch ich habe mir vorgenommen, noch einmal zurückzukehren in dieses Land, das heute ein freies, ein offenes und ein gerechtes Land ist. Gewiss, ein Land mit Problemen, mit Armut und sozialer Ungerechtigkeit. Ein Land mit Krankheiten und einer der höchsten Aidsraten weltweit, aber ein Land, in dem die Hoffnung wieder einen Weg hat, ein Land, aus dem ich heute, wenn ich noch einmal die Wahl hätte, nicht mehr weggehen würde.«

Beifälliges Nicken im Publikum, ein starrer Blick des Fremden, fast finster und bedrohlich.

»Ich werde zurückkehren, denn ich habe, das kann ich heute ruhig zugeben, damals systembedingte Fehler begangen, ja Fehler begehen müssen, von denen die meisten leider nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Aber ich weiß auch, dass es Dinge gibt, die noch umzusetzen sind, denn Wiedergutmachung verjährt nicht. Und so werde ich jetzt zurückkehren nach Südafrika, um dort das wieder gutzumachen, was ich damals, bedingt durch das mir als Richter aufgezwungene Recht, falsch gemacht habe. Ich danke Ihnen.«

Beifall brandete auf. Der Universitätsmusikdirektor ging zum Dirigentenpult und das Collegium Musicum intonierte die acht feierlichen Bläserakkorde, die den letzten Satz der e-Moll-Sinfonie von Johannes Brahms einleiten, das Musikstück, das sich der Jubilar ausdrücklich als krönenden Abschluss der Feierstunde gewünscht hatte. Kraftvoll und schwer zugleich durchdrangen die Harmonien seine Gedanken, düstere Assoziationen riefen sie bei dem Gast in der sechsten Reihe hervor. Requiem für Professor Steyn, dachte er und ließ den Mann, der wieder in der ersten Reihe Platz genommen hatte, nicht aus den Augen.

Beim anschließenden Stehempfang wartete er geduldig, bis das Interesse der Gäste und Gratulanten an Steyn deutlich abgeflacht war, dann suchte er unauffällig seine Nähe. Er war noch in ein Interview mit einer schwarzhaarigen Journalistin vertieft, antwortete ausführlich auf ihre Fragen, bis sie schließlich mit einem sympathischen Lächeln ihr Mikrofon einpackte, ihm die Hand zur Verabschiedung reichte und mit dem Aufnahmegerät, das an einem breiten Riemen über ihrer Schulter hing, den Festsaal verließ. Hübsches Mädchen, dachte der Gast aus der sechsten Reihe, doch jetzt war es Zeit für seinen Auftritt und er schritt auf den Jubilar zu, der sich gerade suchend im Saal umsah.

»Überrascht?«, fragte er nur und nippte an seinem Sekt-Orange.

Der Professor runzelte die Stirn. Das Gesicht, diese Stimme, die Haltung, der durchdringende Blick. Der dichte Bart irritierte ihn, doch dann fiel ihm der Name ein. Der Mann nickte.

»Lange her. Freut mich, dass du mich erkannt hast.«

»Was treibt dich nach Deutschland? Oder lebst du etwa hier?« Die Überraschung war der Stimme und den Worten des Professors anzuhören. Kopfschütteln des anderen.

»Hatte zufällig in Deutschland zu tun. Selbst in Südafrika haben sie über deine Emeritierung geschrieben und darüber, dass du zurückkommen willst. Die Weekly Mail & Guardian hat dir sogar eine halbe Seite gewidmet. Da dachte ich, wenn ich schon in Deutschland bin, ich schau mal vorbei und überrasche dich!«

»Das ist dir gelungen. Mein Gott, wie lange ist das her?«

»Siebenunddreißig Jahre.«

»Das weißt du so genau?«

»Ich habe keinen Tag vergessen.«

Steyn spürte, wie seine Stimmung sank. »Lass uns reden, aber nicht hier und jetzt. Wie lange bleibst du?«

»Noch einen Tag.«

»Gut. Dann morgen?« Stummes Nicken.

»Bei mir zu Hause?« Kopfschütteln.

»Vielleicht bei einem Spaziergang?«

»Wir sollten unter uns sein.«

»Gut. Es gibt einen alten Steinbruch in einem Wald bei Wendelsheim. Beim Märchensee. Wirst du hin finden?«

»Steinbruch ist gut. Ich werde da sein. Wann?«

»Zehn Uhr?« Abermals stummes Nicken.

Der Todeszeitpunkt stand fest.

3

Zur gleichen Zeit, Südafrika, Mpumalanga

Die Kinder hatten es zunächst für Müll gehalten. Alte Kleider, achtlos weggeworfen, vergammelnd im Dreck.

Die Augen starrten zum wolkenlosen Himmel, der Mund mit den schmalen, rissigen Lippen zu einem letzten, ungehörten Schrei geöffnet, die Arme wie bei einem Gekreuzigten zur Seite ausgestreckt, die Finger der rechten Hand krampften sich um eine Feldflasche aus mattem Aluminium, aus deren geöffnetem Verschluss der letzte Tropfen Flüssigkeit in den Sand geflossen und vom durstigen Boden gierig aufgesogen worden war.

Feiner, grauer Sand bedeckte wie Asche den Körper, hauchdünn vom heißen Wind der Savanne in jede Falte der Kleidung, die Poren der Haut und die dunklen Haare geweht. Der Mann war noch nicht lange tot, denn keiner der afrikanischen Totengräber hatte sich bisher an der Leiche zu schaffen gemacht. Die kahlhalsigen Geier, von denen es in der Gegend mehrere Arten gab, die hämisch lachenden Hyänen und die schwarzrückigen Schabrackenschakale hatten die Beute noch nicht entdeckt. Noch ging so gut wie kein Aasgeruch von dem Toten aus und nur einige grün schillernde Fliegen krochen aus dem Krater seines Mundes, surrten nervös über die entstellten Gesichtszüge und krabbelten käfergleich in die Öffnungen von Nase und Ohren, dem Lockruf des Todes folgend, der sich in den nächsten Stunden wie unsichtbarer Nebel über dem Veld ausbreiten würde, um mit seiner süßen Melodie all diejenigen anzulocken, denen der Gestank verwesenden Fleisches als Duft eines unverhofften Festmahls erschien.

Eine kleine Agame mit stacheliger Kehle und dornenbewehrtem Schwanz war von seiner Brust herunter gehuscht, als die Kinder mit einem Aufschrei die Leiche erkannt und sich vorsichtig näher geschlichen hatten.

Jimmy van Rossen verscheuchte mit ein paar Handbewegungen die Fliegen und beugte sich über den Toten. Der Mann trug eine kurze helle Kakihose und über dem olivgrünen Hemd eine leichte Jacke, seine Füße steckten in halbhohen, hellbraunen Stiefeln aus wasserdurchlässigem Segeltuch, die Sohlen aus Gummi, leichte Schuhe, die schnell wieder trockneten, wenn sie einmal nass geworden waren. Jetzt schienen sie dunkel verfärbt, vollgesogen von dem Wasser, denn beide Beine ragten bis zu den Waden in das Wasserloch hinein. Offensichtlich hatte der Mann noch seine Feldflasche füllen wollen, bevor er starb. Ein Tourist, dachte Jimmy van Rossen, vielleicht ein Gast auf unserer Farm?

»Hast du ihn schon einmal gesehen?«, fragte er Bomgane, der neben ihm im Sand kniete und mit seinen Augen nach Spuren suchte, die etwas über den Tod des weißen Mannes verraten konnten. Der Zulu schüttelte den Kopf. Die beiden Jungs waren gleich alt und in ihrer Freizeit unzertrennlich. Bomganes Vater arbeitete auf der Gästefarm der van Rossens als Ranger, er führte die Gäste im offenen Geländewagen zu den Wasserlöchern und Beobachtungsplätzen, manche, die mutiger waren auch zu Fuß in den Busch, wo sie sich gegen den Wind an die breitmauligen Nashörner anpirschten und in kleinen Zelten am Lagerfeuer campierten. Das waren die Touren, von denen Bomganes Vater mit leuchtenden Augen erzählte, wo die Geschichten passierten, die auch sein Sohn eines Tages erleben wollte, und derentwegen er mit seinem weißen Freund zu Fuß in die Kloofs stieg, um die Leopardin mit ihren Jungen zu beobachten oder im Veld den hinkenden Elefantenbullen verfolgte, der schon länger auf der Farm lebte als Jimmy van Rossens Oupa.

Jimmys Vater hatte ihnen verboten, sich dem alten Elefanten zu nähern, da er jähzornig und unberechenbar war. Doch Jimmy liebte den grauen Giganten mit der zerfurchten Haut und den abgewetzten Stoßzähnen und hatte Mitleid mit dem Einzelgänger, der sich auf seinen drei gesunden Beinen und ohne Gefährten oder den Schutz einer Herde von Wasserloch zu Wasserloch schleppte. Er nannte ihn Oud Siekvoet, was soviel heißt wie der Alte mit dem kranken Fuß. Jimmys Oupa hatte ihm von dem alten Bullen erzählt, der seit seiner Jugend allein lebte und weder Familie noch Freunde zu haben schien, ein zurückgezogener Einzelgänger.

Jimmy war überzeugt, dass Oud Siekvoet gutmütig und friedlich war, solange man ihn in Ruhe ließ, und glaubte keine der Geschichten von wütenden Angriffen auf die Zeltcamps am Fluss, von Attacken auf Farmarbeiter, die zu Fuß zu ihren Hütten unterwegs waren, und der Verwüstung ganzer Maisfelder in der Nähe der Farmgebäude. Jimmy zweifelte an der Wahrheit dieser Begebenheiten, denn er selbst hatte zu Oud Siekvoet ein sehr inniges, fast freundschaftliches Verhältnis.

Zuletzt aber hatte es Oud Siekvoet wirklich zu weit getrieben. Angelockt vom Duft des frischen Kohls in der Campküche – wobei es die Schuld des Kochs war, das Gemüse nicht in den sicheren Aluminiumkisten aufzubewahren – war er nachts in das Touristencamp eingedrungen und hatte das Messzelt, in dem die Gäste bewirtet wurden, sowie drei der Igluzelte dem Erdboden gleich gemacht. Sein Pech war, dass unter den Touristen, die mit dem Schrecken davon gekommen waren, weil sie zum Zeitpunkt des Angriffs noch am Lagerfeuer saßen und noch nicht in den Schlafsäcken lagen, ein deutscher Reiseagent war, der durch Oud Siekvoets Aktion die Sicherheit seiner Kunden gefährdet sah, und damit drohte, die Gästefarm aus den Reisekatalogen zahlreicher Anbieter zu streichen, solange ›das verrückte Vieh‹ noch lebte. Jimmys Vater hatte keine andere Wahl, als sich die Erlaubnis der Wildschutzbehörde einzuholen, Oud Siekvoet abzuschießen, um fortan wieder für die Sicherheit der Touristen garantieren zu können.

Jimmy selbst hatte seinen Vater bei dem Telefonat belauscht und es sofort Bomgane erzählt. An diesem Morgen nun waren die beiden Jungen in aller Frühe aufgebrochen, um den Elefanten zu warnen, denn am Abend zuvor war der Jäger auf der Farm eingetroffen, der Jimmys Vater bei der Jagd helfen sollte. Sie waren bald auf Oud Siekvoets Spuren gestoßen, die Bomgane erkannte, weil sie sich durch das lahme Bein von allen anderen Elefantenspuren unterschieden, und den breiten Trittsiegeln bis zu dem Wasserloch gefolgt, wo sie den toten Weißen entdeckten.

Ob ihn Oud Siekvoet getötet hat? schoss es Jimmy van Rossen durch den Kopf. Doch er verwarf den Gedanken so schnell, wie er ihm gekommen war. Jimmy konnte bei dem Toten keine Verletzungen erkennen, kein Blut war zu sehen. Eine Schlange vielleicht? Jimmy wusste, dass es viele Puffottern in der Gegend gab, aber auch Mambas, deren Biss tödlich war und keine anderen Spuren hinterließ als zwei kleine, stecknadelkopfgroße Löcher, die in diesem Fall aber vom Sand zugeweht worden wären, so es sie gegeben hätte. Ein Skorpion? Ragten deshalb die Beine ins Wasser, weil der Mann versucht hatte, die Stichstelle zu kühlen? Aber warum hielt er dann verkrampft die Feldflasche in der Hand?

»Keine Schlange«, meinte jetzt Bomgane, der Jimmys Gedanken zu lesen schien, und deutete auf die Gliedmaßen des Toten. »Keine Schwellung, kein Schaum vor dem Mund. Nur das Gesicht ist gerötet und dieser komische Geruch!«

Jimmy roch es auch. Ein bitterer Duft, den er nicht zuordnen konnte. Und die rosafarbene Haut des Toten war ihm ebenfalls aufgefallen.

»Keine Schlangenspuren im Sand!«, ergänzte Bomgane noch und Jimmy gab seinem Freund recht. Es gab im Umkreis von einigen Metern keine Spuren, außer denen des Toten. Doch auch die waren nur noch undeutlich zu sehen und vom Sand schon fast zugeweht. Woher war er gekommen? Was hatte er hier gesucht? Und vor allem: Wer war er? Während Jimmy darüber nachdachte, empfand er die Stille, die sie hier am Wasserloch umgab, als unheimlich. Kein Vogel sang, nicht einmal Grillen zirpten. Es war, als ob alle Lebewesen im Busch in einer Schweigeminute des unbekannten Toten gedachten.

Jimmys Blick blieb an der linken Hand des Mannes haften, etwas matt Glänzendes, Schillerndes erregte seine Aufmerksamkeit. Sein Finger strich über die Hand und unter der staubfeinen Sandschicht funkelte das Gold eines Rings. Jimmy sah zu Bomgane und der nickte. Jimmy unterdrückte seine Gefühle und streifte dem Toten den Ring vom Finger. Es ging leichter, als er gedacht hatte. Der goldene Ring lag schwer in seiner Hand.

»Ob der wertvoll ist?«, fragte Bomgane.

»Keine Ahnung.«

»Darfst du den behalten?«

»Warum nicht?«

»Er gehört dem da«, sein Blick huschte zu dem Toten und wieder zurück.

»Dem nützt er nichts mehr. Und solange niemand weiß …« Jimmy zögerte. Sein Gewissen ermahnte ihn, dass er etwas Unrechtes tat. Doch er beruhigte es mit dem Vorsatz, den Ring zurückzugeben, sobald ein Verwandter oder Freund des Toten auf der Farm auftauchte. Er würde den Ring nur sicherstellen, bis … – da schoss ihm gleich das nächste Problem durch den Kopf. Sein Vater durfte auf keinen Fall erfahren, dass sie hier waren. Er hatte ihm ausdrücklich verboten, sich Oud Siekvoet zu nähern oder seine Spuren zu verfolgen. Und Jimmy hatte keine Lust auf die verflixte Farmarbeit und die Tracht Prügel, weil er nicht gehorchte. Also würden sie keinem Menschen von der Leiche erzählen. Bomgane konnte seinen Vater ja unter einem Vorwand in die Gegend schicken, damit er den Toten finden würde. Doch bis dahin hätten die Geier und Schakale ihr Festmahl gehalten und die Hyänen so manchen der Knochen fortgezerrt, geknackt und verschlungen. Und in einem Hyänenmagen hatte der goldene Ring seinen Wert verloren.

Das jähzornige Trompeten des Elefanten riss Jimmy aus seinen Gedanken, im gleichen Augenblick brach ein Lärmen über die Stille herein, dass selbst die matt glänzende Oberfläche des Wasserlochs zu erzittern schien. Jimmy steckte den Ring in seine Hosentasche und rannte, was das Zeug hielt. Bomgane folgte ihm. Sie hielten erst an, als sie die Kopjes erreichten. Kopjes, Köpfchen, nannten die Afrikaander diese Felsgruppen in der Savanne, die sich wie eine Ansammlung von Findlingen regelmäßig in der Gegend erhoben. Sicher getarnt zwischen den grauen Felsen beobachteten sie mit klopfenden Herzen die Vorgänge am Wasserloch. Das erste, was sie sahen, war Oud Siekvoet, der mit ohrenbetäubendem Gebrüll aus dem Busch brach. Sein lahmes Bein wie eine leere Hülle mit sich ziehend, preschte er trotz dieser Behinderung mit unglaublicher Geschwindigkeit aus dem Dickicht, grauen Staub aufwirbelnd und alles niederwalzend, was sich ihm an Dornbüschen und anderen Hindernissen in den Weg stellte.

Plötzlich hielt er inne und legte seinen Rüssel witternd auf die Stirn. Jimmy hatte das Motorengeräusch gehört, das sich jaulend und ratternd dem Wasserloch näherte, doch gab es keine Piste, ja nicht mal einen Trampelpfad, der es einem Fahrzeug ermöglichte, das seichte Ufer zu erreichen. Mannshohe Dornbüsche und Mopanewälder begrenzten die Tränke nach Süden und Osten, in den anderen Himmelsrichtungen versperrten hohe Bäume und die Felsen der Kopjes die Zufahrt. Der Motor war verstummt und Jimmy vermutete richtig, dass sich Oud Siekvoets Verfolger zu Fuß dem Wasserloch näherten.

Der Elefant konnte seine Feinde nicht gewittert haben, denn der Wind stand ungünstig. Da tauchten zwei Männer zwischen den Mopanesträuchern auf, der eine war Jimmys Vater, der andere jener Jäger, ein Freund seines Vaters, der gestern Abend auf der Farm eingetroffen war. Kaum hatte Oud Siekvoet die beiden Menschen wahrgenommen, stellte er die Ohren wie geblähte Segel auf, seine dumpfe Stimme grollte wie Donner, schwoll an zu kreischendem Brüllen und überschlug sich in einem grellen Trompetenstoß, der den beiden Beobachtern in ihrem Versteck durch Mark und Bein ging.

Der alte Bulle griff ohne weitere Vorwarnung an. Humpelnd trabte er auf den Mopanewald zu, schwenkte drohend den kantigen Kopf und schien mit seinen stumpfen Stoßzähnen eine unsichtbare Furche in die Luft zu pflügen. Durch die aufgestellten Ohren wirkte er gigantisch groß, der Lärm und die Wucht seines Angriffs trugen ihr Übriges dazu bei, dass die beiden Jäger nicht zu einem sicheren Schuss kamen. Jimmys Vater hatte schon zur Flucht angesetzt, doch der Fremde stand noch regungslos hinter einem Mopanestrauch, das Gewehr im Anschlag.

Nur wenige Meter vor Oud Siekvoets baumstammdicken Vorderbeinen sah Jimmy die Schüsse der abgefeuerten Salve in einem bogenförmigen Halbkreis in den grauen Sandboden einschlagen. In einer schmalen Spur Richtung Wasserloch schien die trockene Erde zu explodieren, als wolle der Schütze dem Elefanten die Flucht ins Wasser verwehren. Sandfontänen spritzten auf, wo sich die Kugeln in die Erde bohrten, und auch an der Wasseroberfläche verrieten einige zischende Kringel das Eindringen der Geschosse.

Oud Siekvoet wurde im vollen Lauf ausgebremst, er hatte bemerkt, dass die Schüsse ihm galten und sah sich konfrontiert mit dem schrecklichsten Ereignis seines Lebens, als ihm die Kugel des weißen Jägers einst das Bein zerschmettert und ihn zum Krüppel und zum Einzelgänger gemacht hatte. Dieser Tag hatte sich tief in sein Gedächtnis eingegraben, er hörte die Schüsse wieder und wieder krachen, sah noch einmal seine sterbende Mutter, roch seinen Feind, der sie getötet hatte und nun die Waffe auf ihn richtete. Dann fühlte er den Schmerz noch einmal, als die Kugel eindrang, das Blut davonschoss und er vor Schmerzen blind in den Fluss floh, der seine Spuren vor den Augen des Jägers verbarg. Den Geruch seines Feindes in der Nase war er immer wieder dorthin zurückgekehrt, doch hatten sich ihre Spuren nie wieder gekreuzt. Er hatte Glück, denn er überlebte, trotz seiner schweren Verletzung und er sann auf Vergeltung, auf Abrechnung für den Tod seiner Familie und sein eigenes Schicksal.

Jetzt schien ihm die Vergangenheit wieder lebendig, wie aus einem Zeitenschlaf erwacht, und als die Schüsse aufpeitschten und ihm den Weg zu seinem Feind versperrten, als er den Bleigeruch wahrnahm und der Knall ihm in den Ohren dröhnte, glaubte er sich an die Seite seiner verblutenden Mutter zurückversetzt und er tat dasselbe, was ihm damals das Leben gerettet hatte: er brach seinen Angriff ab und floh.

Nachdem Oud Siekvoet verschwunden war, hörte Jimmy den fremden Jäger fluchen, dann zogen er und sein Vater sich wieder in das Buschdickicht zurück. Das Starten des Motors und die dröhnenden Fahrgeräusche verrieten ihm, dass sich die beiden Männer entfernten.

Kurze Zeit war es still, dann knackten erneut Zweige, brachen Äste, fielen Bäume. Oud Siekvoet kehrte zurück. Wut sprach aus seinen Augen, unmutig schüttelte er seinen Kopf, ließ die zur Drohgebärde aufgestellten Ohren bei jeder Bewegung gegen seinen von tiefen Rissen zerfurchten Rücken klatschen und ging ohne Vorwarnung zum Angriff über. Seine Nase hatte ihm signalisiert, dass einer der Feinde noch da war, dort, vor ihm, regungslos im Sand. Dem Toten galt die volle Wucht seiner Attacke. Staub wirbelte auf, die Erde schien zu beben, als sein Rüssel den Leblosen emporhob und mit aller Kraft zu Boden schleuderte. Schwerfällig senkte er den breiten Kopf, wie ein Stier, der den am Boden liegenden Matador auf die Hörner nehmen will, seine Stoßzähne gabelten den Leichnam auf, warfen ihn abermals durch die Luft, um danach die Prozedur noch zwei, drei Mal zu wiederholen. Dann verrichteten die drei gesunden Füße ein schauerliches Werk. Tretend, stampfend, zermalmend.

Als Oud Siekvoet von dem Toten abließ, leise grummelnd, die Wut verraucht, und kopfschüttelnd davontrottete, blieb eine blutende unförmige Masse zurück, der man den Menschen erst auf den zweiten Blick ansah. Die Knochen mehrfach gebrochen, der Brustkorb zertrümmert, das Gesicht ein Brei aus Fleisch, Hirn und Knochen.

Die Jungen hatten zuletzt entsetzt weggesehen und Jimmy verstand nun seinen Vater, der Oud Siekvoet für einen bösartigen aggressiven Einzelgänger hielt, eine Gefahr für andere Tiere und die Menschen auf der Farm. Jetzt starrten sie auf das, was Oud Siekvoet von dem Toten übrig gelassen hatte, und lauschten den verebbenden Geräuschen des alten Elefantenbullen.

»Da!«, zischte Jimmy und deutete auf eine Stelle im Busch, wo die Zweige eines Mopanebaums raschelten. Doch Bomgane hatte die Bewegung auch schon wahrgenommen und wartete gespannt auf das Tier, das gleich auftauchen würde. Ob den ersten Hyänen der Geruch der Verwesung schon in die Nase gestiegen war oder ob sich die schlauen Schakale zuerst dem Festmahl näherten? Oder am Ende ein Löwe, der sich nicht zu schade war, eine solch unverhoffte Mahlzeit anzunehmen? Geräusche von knackenden Ästen und unbeholfenen Schritten kamen näher, dann stand ein Weißer, das Gesicht im Schatten eines Schlapphuts, am Rand der Lichtung und ließ seinen Blick über die Szenerie gleiten.

Nachdem er nichts Verdächtiges bemerkt hatte, schlich er gebückt näher; er schien unbewaffnet und machte doch den Eindruck eines gewandten und erfahrenen Buschläufers. Er stutzte, als er die blutige Masse sah, die Oud Siekvoet zurückgelassen hatte, und kam langsam näher. Immer wieder schien sein Blick die Umgebung abzusuchen und erst als er sich sicher war, unbeobachtet zu sein, ging er aufrecht auf die Überreste des Toten zu.

Die Jungen in ihrem Versteck duckten sich hinter den Felsen und spähten vorsichtig zwischen dem dichten Blattwerk der Mopanesträucher hindurch. Jetzt sahen sie, wie der Fremde sich bei dem Toten bückte und ihn zu untersuchen schien. Abgebrüht und ohne sichtbare Regung drehte er den Zermalmten auf den Rücken und fasste ihm in die Innenseite seiner Jacke. Ein kleiner Gegenstand kam zum Vorschein, die Brieftasche des Toten wahrscheinlich. Der Fremde blickte auf und sah sich verstohlen um. Jimmy stockte der Atem. Sie mussten Spuren bei dem Toten hinterlassen haben, würden sie nun entdeckt werden? Jimmy konnte deutlich die Gesichtszüge des Fremden erkennen, und die breite Narbe, die sich von seinem Nasenrücken quer über die linke Gesichtshälfte bis unter das Ohr zog. Jetzt wandte er sich wieder der Leiche zu. Jimmy beobachtete, wie das Narbengesicht die Brieftasche des Verstorbenen in seine Jacke steckte, gleichzeitig sein eigenes Portemonnaie aus der Gesäßtasche zog und in der blutverschmierten Kleidung des Toten verstaute.

»Hast du das gesehen?«, flüsterte Jimmy und Bomgane nickte. »Warum macht er das? Warum tauschte er die Brieftaschen aus? Kennst du ihn?«

Bomgane schüttelte den Kopf. Auch er hatte das Narbengesicht noch nie gesehen. Inzwischen hatte der Fremde seine blutige Arbeit beendet und ging zum Wasser, um seine Hände zu waschen. Doch irgendetwas schien ihn davon abzuhalten, sie ins Wasser zu tauchen. Stattdessen hob er einen Gegenstand auf, der in Ufernähe gelegen hatte, und Jimmy erkannte die Feldflasche, die dem Toten bei den Attacken Oud Siekvoets aus der verkrampften Hand gefallen sein musste. Das Narbengesicht roch daran und verzog sein Gesicht. Dann schleuderte er die Feldflasche wieder in den Sand. Im selben Moment passierte es. Jimmy konnte später nicht mehr nachvollziehen, ob er sich zu weit aus dem Versteck herausgelehnt hatte, oder ob es eine unkontrollierte Bewegung war, die sie verriet. Plötzlich hatte ihn das Narbengesicht im Visier und starrte zu ihm herüber. Jimmy gefror das Blut in den Adern, als er den eiskalten Blick wahrnahm, mit dem der Mann ihn fixierte. Reflexartig duckte er sich, doch es war schon zu spät. Der Fremde hatte sie entdeckt und kam auf ihr Versteck zugerannt.

»Los weg!«, zischte Jimmy nur und jagte davon, Bomgane ihm auf den Fersen. Auch er hatte die kalten Augen des Narbengesichts gesehen, als er sie für den Bruchteil einer Sekunde angestarrt hatte. Rasend vor Angst flohen sie in den dichten Busch, hechteten über von Elefanten gefällte Bäume, stolperten über Steinbrocken und Felsen und sprinteten schließlich über die weite Savanne, die den Busch von den Häusern und Hütten der Farm trennte. Sie rannten, als wäre der Leibhaftige hinter ihnen her und wagten nicht einmal, sich umzublicken. Erst als sie die am nächsten stehende Hütte des farmeigenen Zulukrals erreicht hatten, verlangsamten sie ihr Tempo und riskierten einen Blick zurück. Von dem Fremden war nichts zu sehen.

»Wir haben ihn abgehängt!«, japste Jimmy. Es war ihm, als ob das Narbengesicht jeden Augenblick im Unterholz auftauchen müsste. Doch nichts geschah.

Ein Steinböckchen, eine der kleinsten Antilopen Südafrikas, zog gemächlich und ungestört am Rand des Buschs entlang und signalisierte Jimmy, dass sich weit und breit kein Raubtier, aber auch kein menschliches Wesen aufzuhalten schien.