Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Journalistin Linda Roloff

- Sprache: Deutsch

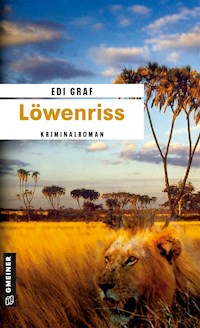

Die Leiche im Raubkatzengehege der Stuttgarter Wilhelma und der mysteriöse Todesfall in der Nähe eines Löwenrudels in Kenia haben etwas gemeinsam: Beide Tote waren Mitbesitzer der Luxuslodge „Simba King“ in der Masai Mara. Die Tübinger Journalistin Linda Roloff, die in Afrika recherchiert, glaubt nicht an einen Zufall und gerät in einen Strudel aus Ereignissen, die ihren Ursprung in einem ungeklärten Mord vor über 25 Jahren haben. Zusammen mit dem Safariführer Alan Scott entdeckt Linda das Geheimnis der „Simba King“-Lodge und bringt sich dabei selbst in tödliche Gefahr …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 338

Veröffentlichungsjahr: 2005

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edi Graf

Löwenriss

Ein Afrika-Krimi

Zum Buch

Auf Spurensuche in AfrikaDie Leiche im Raubkatzengehege der Stuttgarter Wilhelma und der mysteriöse Todesfall in der Nähe eines Löwenrudels in Kenia haben etwas gemeinsam: Beide Tote waren Mitbesitzer der Luxuslodge „Simba King“ in der Masai Mara. Die Tübinger Journalistin Linda Roloff, die in Afrika recherchiert, glaubt nicht an einen Zufall und gerät in einen Strudel aus Ereignissen, die ihren Ursprung in einem ungeklärten Mord vor über 25 Jahren haben. Zusammen mit dem Safariführer Alan Scott entdeckt Linda das Geheimnis der „Simba King“-Lodge und bringt sich dabei selbst in tödliche Gefahr …

Edi Graf, geboren in Friedrichshafen, studierte Literaturwissenschaft in Tübingen und arbeitet als Moderator und Redakteur bei einem Sender der ARD. Zuhause ist er in Rottenburg am Neckar. Seit über 30 Jahren bereist der Autor den afrikanischen Kontinent und lässt neben seinen Protagonisten, der Journalistin Linda Roloff und ihrer Fernliebschaft, dem Safariführer Alan Scott, die gemeinsam zwischen Schwarzwald, Neckar und Afrika ermitteln, auch Tierwelt und Natur tragende Rollen zukommen. Er greift aktuelle und bewegende Themen auf und liefert dazu detailliert recherchierte Hintergründe, die er geschickt in den Plot integriert. Durch authentisch beschriebene reale Handlungsorte haucht er seinen Krimis Echtheit und Leben ein.

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2005 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Edi Graf

ISBN 978-3-8392-3194-4

Widmung

Für meine Frau Andrea

Zitat

Wer den Rhythmus Afrikas erfasst hat, wird finden,dass er in all seinen Melodien wiederkehrt.

Tania Blixen, Afrika – dunkel lockende Welt

Vorwort

»Wohl kaum ein Geräusch Afrikas ist beeindruckender als der heißere raue, alles beherrschende Urschrei der Savanne: der Schrei des Löwen«, so schrieb ich schon 1987 nach meiner ersten Afrikareise. Verbunden mit der Faszination ist das Unheimliche, und noch heute erschaudert man, wenn man in Tsavo die Geschichte der beiden Löwen hört, denen 1898 zahlreiche Eisenbahnarbeiter zum Opfer fielen und es erschrecken uns Schlagzeilen über Menschen fressende Löwen, Geschichten wie sie auch immer wieder an den Lagerfeuern Afrikas erzählt werden. Viele dieser Angriffe sind allerdings auf falsches Verhalten der Menschen zurückzuführen oder auf den Umstand, dass der Mensch für einen kranken Löwen eine leichte Beute sein kann.

Einst in fast ganz Afrika und großen Teilen Südeuropas verbreitet, gibt es heute außerhalb der Reservate kaum noch überlebensfähige Löwenpopulationen. Die Beschneidung seines Lebensraums, Jagd und Krankheiten haben den Löwen dezimiert, bereits 1865 starb der Kaplöwe in Südafrika aus und die Berberlöwen Nordafrikas wurden in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ausgerottet.

In der folgenden Geschichte sind nicht nur die Personen sondern auch die Löwen mit allem was sie tun frei erfunden. Ich wünsche dem »König der Tiere«, dass er noch lange der freie Herrscher Afrikas bleiben möge und auch unsere Kinder sein Gebrüll noch in den endlosen Savannen hören können.

Der Autor

Prolog

Afrika 1977

Der weiße Mann war durch die Kugel gestorben. Der Massai hielt den Beweis zwischen seinen Fingern, deren schwarzer Glanz in einem krassen Kontrast zu dem weißrot schimmernden, blutverschmierten Knochenstück stand. Sein Blick ging hinaus in die grüne Ebene, die sich bis zu den Hängen des Oloololo im Westen erstreckte, wo drei Giraffen wie Säulen erstarrt zu ihm herüber blickten. Ob sie den Simba gewittert hatten, der sich mit seiner Familie im Schatten einer alten Schirmakazie unter weit ausladenden Ästen nach dem Mahl ausruhte?

Der Massai hatte den weißen Mann gekannt, dessen Knochenreste vor ihm im dürren Savannengras der Masai Mara lagen. Er war vor langer Zeit gekommen, um in der Schlucht von Olduvay, wo man die Knochen alter Jäger gefunden hatte, neue Entdeckungen zu machen. Dabei hatte er im Massailand eine neue Heimat gefunden und die Tochter des Häuptlings war seine Frau geworden. Ihr gemeinsamer Sohn hatte die helle Haut seines weißen Vaters fast vollständig geerbt.

Dort, in seinem Kral, hatte der Fährtenleser den weißen Mann kennen gelernt und er hatte ihn mitgenommen in das Camp der weißen Jäger, die er in Tanzania auf die Spuren von Büffel, Leopard und Elefant geführt hatte. Zu dieser Zeit hatten sie ihre Zelte hier in Kenya, seiner Heimat aufgeschlagen, um Plätze für Safaris auszukundschaften, denn damit war viel Geld zu verdienen. Der Mann, der jetzt tot war, hatte sich den Jägern angeschlossen, sie waren Freunde geworden und hatten gemeinsame Pläne für die Zukunft geschmiedet. Es waren gute Pläne, denn der weiße Mann hatte Land von den Massai geschenkt bekommen und die Lodge, die sie bauen wollten, würde Wohlstand auch in die Manyattas der Massai bringen.

Doch nun war der weiße Mann tot.

Er war aus einem fernen Land in die Heimat des Massai gekommen, aus einem Land, in dem die Menschen selbst in kleinen Dörfern große Häuser hatten, wo es mehr Autos als Rinder gab und sich die Landschaft wenn es kalt war weiß färbte. Er hatte ihm Bilder von Wäldern gezeigt, deren Bäume die schlanke Form eines Speeres hatten und Fotos von Häusern, die wie Berge in den Himmel ragten. Das war die Heimat des weißen Mannes gewesen, der nun tot war und dessen Überreste die Löwen gefressen hatten.

Die Ohren des Massai, der als Fährtenleser für die Männer im Camp arbeitete, hatten den Streit gehört, den es am Tag zuvor gegeben hatte, seine Augen hatten den Hass in den Mienen der anderen Männer gesehen und er hatte kein Wort geglaubt, als sie ihm am nächsten Morgen erzählten, der Schuss in der Nacht hätte den Löwen gegolten, die sich dem Camp genähert hätten. Es gab keine Spuren von Simba bei den Zelten und auch in der Umgebung des Camps waren in den letzten Tagen weder Löwen noch andere Raubkatzen aufgetaucht. Das einzige Rudel weit und breit lag hier keinen Speerwurf von ihm entfernt unter der Akazie. Der alte Simba mit seinen Frauen und deren Jungen, so viele Löwen insgesamt, wie er Finger an beiden Händen hatte.

Die Fährten, die vom Zelt des weißen Mannes wegführten und die an den Rändern sehr oberflächlich verwischt worden waren, konnten ihn nicht in die Irre leiten. Es waren nicht die Abdrücke hungriger Löwen, die er neben der breiten Schleifspur entdeckte, sondern Fußabdrücke der weißen Männer aus dem Camp. Und die Spur endete dort, wo die Autos der Jäger standen, unter dem alten Feigenbaum, in dessen Ästen tagsüber die Flughunde schliefen. Einer der Jeeps war noch in der Nacht weggefahren, er hatte das Geräusch von seinem Schlafplatz aus gehört. Als er vor Sonnenaufgang zur Feuerstelle gekommen war, war der Jeep wieder an seinem Platz, doch die Reifenspuren sprachen zu ihm.

Der Fährtenleser selbst war es, der bei seiner morgendlichen Erkundigung des Camps auf das leere Zelt des weißen Mannes gestoßen war und daraufhin die anderen geweckt hatte. Es war ihm seltsam vorgekommen, das Zelt offen vorzufinden, ringsum aber nicht einen menschlichen Fußabdruck zu entdecken. Sofort waren die anderen Weißen zur Stelle gewesen, und auch der Koch und die restlichen Helfer des Camps sprangen aufgeregt und suchend zwischen den Zelten umher. Plötzlich deutete einer der Jäger auf die breite Spur, die aus dem Zelt führte und gab dem Simba die Schuld am Verschwinden des weißen Mannes. Simba hat den Arglosen im Schlaf aus dem offenen Zelt gezerrt! Doch niemand hatte Schreie gehört, nicht Simbas Brüllen und nicht die Todesschreie des weißen Mannes. Der Massai hatte nicht lange gebraucht, um die Spuren zu lesen, die sich vom Camp entfernt hatten, doch er hatte beschlossen, zunächst zu schweigen, denn er wusste: nicht Simba, sondern einer der Jäger war der wahre Mörder des weißen Mannes.

Die Löwen unter der Akazie rührten sich nicht. Sie hatten am Tag zuvor mit Erfolg ein junges Gnu geschlagen und in der Nacht den weißen Mann gefressen. Nicht einmal der kleine Trupp Kongoni, der in erreichbarer Nähe vorbeizog, brachte die schläfrigen Katzen aus der Ruhe. Dabei wären die sandfarbigen Kuhantilopen mit ihren kurzen Hörnern eine leichte Beute gewesen. Der Massai blickte zum Himmel und beobachtete die Geier, die sich von den warmen Winden hatten hoch in die Lüfte treiben lassen, nachdem er sie von den Überresten ihrer Beute verjagt hatte. Viel war in der Tat nicht mehr von dem weißen Mann übrig geblieben, zuerst hatten die Löwen, danach die Hyänen und Schabrackenschakale und schließlich die Geier ganze Arbeit geleistet.

Der Massai hatte sich ohne Begründung aus dem Camp entfernt, wie er es immer dann tat, wenn sie auf ungewöhnliche Spuren gestoßen waren. Den weißen Männern war es recht, ja es schien, als legten sie es gerade drauf an, ihn den Toten finden zu lassen, als eine Beute der Löwen, wie sie es im Camp verbreiteten. Das offen stehende Zelt und die Schleifspur sprachen dafür, dass Simba tatsächlich in der Nacht das Camp aufgesucht und den weißen Mann aus dem unvorsichtigerweise geöffneten Zelt gezerrt hatte. Nicht umsonst galt in Afrika die Regel, Zelte nur tagsüber offen stehen zu lassen, um neugierige Paviane am Zerreißen der Zeltbahnen zu hindern. Sollten sie doch das Innere getrost inspizieren, alles Fressbare und die begehrten Toilettenartikel waren im sicheren Storewagen untergebracht, dessen Schlösser kein noch so scharfes Paviangebiss knacken konnte. Wenn die Affen nichts Verwertbares fanden, so lehrte die Erfahrung, verließen sie in der Regel das Camp wieder, ohne größeren Schaden angerichtet zu haben.

In der Nacht hingegen war es ratsam, die Zelteingänge zu schließen, denn die Geschichten von Löwen, die sich unvorsichtige Touristen aus dem offenen Zelt geholt hatten, wie einst die Bahnarbeiter aus den offenen Zugwaggons beim Bau der Eisenbahn in Tsavo, machten immer wieder die Runde an den Lagerfeuern und in den Lodges. War es nicht eine Französin am Sandriver, erst vor einem halben Jahr? Sie waren deshalb durchaus verwundert über den Leichtsinn des weißen Mannes, zumal einer der Jäger behauptete, in der Nacht noch einen Löwen am Rande des Camps gesehen und einen Schuss auf ihn abgegeben zu haben.

Die Löwenspuren fand der Massai erst weit außerhalb des Camps. Nicht zu übersehen hingegen für seine Augen, die gelernt hatten, in den Gräsern der Savanne und im Sand der ausgetrockneten Wasserläufe zu lesen und jeden geknickten Halm oder abgebrochenen Zweig zu deuten, war die Spur des Jeeps, die sich den Windungen von vielen nebeneinander kriechenden Schlangen gleich durch die Ebene zog. In unmittelbarer Nähe des Camps hatte man noch einen buschigen Ast hinter dem Wagen hergeschleift, doch der Massai hatte rasch die Stelle gefunden, wo der Ast im Unterholz gelandet war und die Reifen breite Fährten zogen.

Von hier aus war es nicht mehr weit zu der Stelle gewesen, wo der Simba mit seiner Familie am Vortag das Gnukalb gerissen hatte. Ein von einem schmutzigen Fell überzogenes Gerippe war alles, was von der Beute noch übrig geblieben war, Schakale und Marabus hatten das Innere ausgehöhlt und nur die Rippenbögen gaben der Decke noch einen Halt, was das Ganze von weitem wie einen unförmigen Felsen aussehen ließ. Beinknochen, Schädel und die breiten Becken waren von den getüpfelten Hyänen in alle Winde zerstreut, die Geier würden in den nächsten Stunden noch den Rest verschwinden lassen. Doch sie hatten in der Nacht noch frischere Beute gemacht.

Zu Fuß hatte sich der Massai der Stelle genähert, wo sich Schakale und die weißrückigen Geier lauthals zankten, wo das heißere Bellen und die krächzenden Schreie Streit und Kampf vermuten ließen. Er hatte die Familie des alten Simba unter der Akazie entdeckt und der Wind hatte ihm gezeigt, dass er sich anpirschen konnte, ohne von den Katzen gewittert zu werden. Als er einen Speerwurf von der Stelle entfernt war und die gespenstische Szenerie hinter einem Termitenhügel versteckt beobachtete, flogen die ersten Geier auf, blutig verschmiert die kahlen Hälse, weit ausgebreitet die Schwingen, um sich von der warmen Luft ohne Kraftaufwand empor tragen zu lassen.

Wütendes Krähen war ihre einzige Antwort auf seine Ankunft am vermeintlichen Riss der Löwen, denen die abziehende Müllabfuhr der Savanne ihr Frühstück zu verdanken hatte, und auch die Schakale trabten mit letzten Fleischfetzen zwischen den Lefzen davon. Nur ein Marabu mit seinem rosaroten Fleischsack unter dem Hals blieb unentschlossen stehen und beobachtete den Eindringling argwöhnisch mit seinen schwarzen toten Augen. Dann schüttelte er widerwillig seinen kahlen Schädel, klapperte dabei mit seinem breiten, Schmutz befleckten Schnabel und brachte sich schließlich mit ein paar staksigen Schritten außer Reichweite.

Der Massai erreichte den Löwenriss, der gar keiner war und betrachtete die Fährten. Reifenspuren und daneben Fußabdrücke. Keine zehn Schritte von hier hatte der Jeep gewendet, zwei von ihnen hatten die Leiche des weißen Mannes aus dem Wagen gezerrt und den Löwen überlassen. Was die Schar der nächtlichen Jäger und Aasfresser von dem weißen Mann übrig gelassen hatten, war nicht mehr als ein paar blutige Fetzen seiner Kleidung, seine Schuhe und ein paar Knochen.

Nachdem er sich vergewissert hatte, dass die Löwen keine Notiz von ihm nahmen, ging der Massai in die Knie und untersuchte seinen Fund genau. Er wusste, wie Menschenknochen aussahen, erkannte Becken und Schädel, Kiefer und Wirbel, blutverschmiert und an den Stellen, wo noch Fleischreste saßen von Fliegen übersät. Die meisten der großen und langen Knochen hatten Hyänen und Schakale erbeutet, das niedergetretene Gras bot den Anblick einer Mischung aus Friedhof und Schlachtfeld. Der Fährtensucher sah den Glanz der Sonne, der sich in einem der Wirbelknochen spiegelte und bückte sich danach. In mattem Metallschimmer reflektierte der Wirbel das Sonnenlicht, aber nur an einer Stelle, die sich aus der weißroten Knochenmasse herauswölbte.

Der Massai erkannte den matten Messingglanz sofort und strich mit dem Zeigefinger über die metallische Oberfläche des Geschosses, das aus dem Knochen ragte. Er hatte die Jäger lange genug begleitet und die Beute für sie oft genug zerlegt, um beurteilen zu können, welche Wirkung ein Geschoss haben konnte. Ein kurzer, prüfender Blick sagte ihm, woran er war. Die Kugel war dem weißen Mann in den Rücken gedrungen und in diesem Wirbel stecken geblieben. Nicht die Löwen hatten ihn aus seinem Zelt gezerrt und getötet, er war von seinen Freunden nach dem Streit in der Nacht erschossen und den Löwen zum Fraß vorgeworfen worden. Der Massai kannte die Gewehre im Camp und ihre Munition gut genug, um zu wissen, wer der Schütze war.

Doch er wusste auch, dass man ihm wahrscheinlich keinen Glauben schenken würde, denn es war offensichtlich, dass die Jäger die Tat gemeinsam geplant und begangen hatten. Wenn er sich gegen sie stellte, würden seine Knochen bald ebenfalls mit großer Sicherheit in der Weite der Savanne bleichen. So stand er am offenen Grab des weißen Mannes und versprach stumm, der Wahrheit eines Tages ans Licht zu helfen. Dann, wenn die Zeit gekommen war. Er war der einzige Zeuge, doch er hatte einen Beweis in der Hand, von dessen Existenz die Mörder nichts ahnen konnten. Er reinigte den hühnereigroßen, an einer Stelle metallisch leuchtenden Knochen von letzten Fleischfasern und verstaute ihn in seinem ledernen, mit kleinen Schneckenhäuschen verzierten Tabakbeutel, den er ständig um den Hals trug.

Dann kehrte der Fährtenleser zurück in das Camp, wo die Mörder des weißen Mannes auf ihn warteten.

TEIL I: RAUBKATZEN

1

27 Jahre später, Deutschland.

Das heisere Brüllen des Löwen drang bis an ihre Ohren. Oder war es ein Tiger? Sie würde es nie lernen, die markanten Stimmen der beiden größten Raubkatzen der Erde voneinander zu unterscheiden. Es war außerdem etwas anderes, Löwen nachts im afrikanischen Busch zu hören oder hier im zoologisch-botanischen Garten der baden-württembergischen Landeshauptstadt, wo das Brüllen in der Kakophonie durcheinander lärmender Schulklassen, dröhnender Rasenmäher und des auf der Straße vor den Zoomauern vorbeirauschenden Verkehrs verschwamm. Dazu mischten sich das Kreischen der Papageien in den nahen Volieren und das schelmische Tschilpen der Spatzen, die sich um ein paar Brotkrumen zankten. Ein paar Halbwüchsige kickten johlend mit einer zusammen geknüllten Papierkugel und interessierten sich keinen Deut für die Erklärungen ihres Lehrers, junge Mütter schoben mühevoll ihre Kinderwagen bergauf, ohne sich um das Quengeln ihrer Vierjährigen zu kümmern, die unbedingt ein Eis haben wollten.

Linda Roloff saß auf einer der Holzbänke hinter dem Felsengehege der Rotgesichtsmakaken und beobachtete fasziniert, wie sich einige der kleineren Affen frech und flink gegen das Paschagehabe der alten Männchen zur Wehr setzten und sich immer wieder einen Platz auf der höchsten Aussichtsplattform des Betonfelsens sicherten. Sie liebte die Ausflüge in die Wilhelma, diesen einzigartigen zoologisch-botanischen Garten, mit seinen weitläufigen Gehegen und dem großen Bestand an alten Bäumen.

Schon als Kind hatte es für sie nichts Schöneres gegeben, als in den Ferien mit ihrem Großvater in die Wilhelma zu gehen. Er kannte die Namen aller Tiere und wusste Geschichten über den alten Seeelefanten oder die Gorillas zu erzählen. Stundenlang konnte sie mit ihm unter dem Ginkobaum bei den rosaroten Flamingos sitzen oder dem munteren Treiben der Seelöwen zusehen. Später wurde der große Seerosenteich mit seinen in allen Farben blühenden tropischen Schönheiten ihr Lieblingsplatz, und seit ein paar Jahren hatte sie sogar ein Patenkind im Wilhelmaaquarium, einen Rotfeuerfisch, dem sie den Namen Reddy gegeben hatte. Sarahs erklärte Lieblinge waren die Eisbären, doch Linda wusste, dass sie sich auch für all die anderen Tiere interessierte, eine Eigenschaft, die sie sicher von ihrem Urgroßvater und auch von Rob geerbt hatte.

Jetzt fiel ihr Blick wieder auf die Kinder mit ihren gelben Schildmützen und den kleinen bunten Rucksäcken, die sich immerhin die Zeit nahmen, drei, vier Sekunden einen Blick auf die »nördlichste Affenart der Erde« zu werfen, um dann weiter zu eilen, denn immerhin standen jetzt endlich (!) die Löwen und Elefanten auf dem Programm. Entnervte Lehrerinnen versuchten in strengem Ton ihre Klassen in Zaum zu halten – »Matthias bleib do! – Hanna, Kevin, net auf den Zaun schteiga! – Jonas, hallo! Komm do runter! – Tanja, Sven, Nicole, – mir ganget jetzt weiter!« – und wirkten dabei wie Fremdkörper in dem zwergenhaften Gewusel.

Irgendwo mittendrin entdeckte sie Sarah. Sie war schon fast so groß wie die Schulkinder um sie herum und Linda wurde bewusst, dass es schon sehr bald nicht mehr möglich sein würde, mit Sarah einfach an einem freien Tag unter der Woche in die Wilhelma zu gehen. Nach den Sommerferien – drei Wochen noch, dann war es soweit – würde auch für Sarah der Ernst des Lebens beginnen. Dann würden Ausflüge wie der heutige seltener werden und sie würde das nächste Mal die Wilhelma vielleicht ebenfalls mit ihrer Schulklasse besuchen. Linda beobachtete ihre Tochter. Sie war schwarzhaarig wie sie selbst, auch die dunklen, großen Augen hatte sie von ihr geerbt. Aber Nase und Mund, dieses feine Kinn mit dem kleinen Grübchen, hatte sie von ihrem Vater Rob.

Linda und Rob waren zwar geschieden, aber sie waren Freunde geblieben, und das über eine Entfernung von über 6200 Kilometer, denn Rob arbeitete für eine Naturschutzorganisation in Kenya. Für einen Augenblick schweiften ihre Gedanken ab und sie sah die Shamba Kifaru vor sich, die Nashornfarm am Uaso Nyiro, wo Rob mit Georgia Marsh lebte und sich ganz dem Schutz der Schwarzen Nashörner verschrieben hatte.

Großes Abenteuer Afrika. Wie lange war es her? Ein Jahr oder schon zwei? Jedenfalls eine Ewigkeit. Sie hatte Rob damals in Afrika gesucht, um mit ihm den mysteriösen Tod seiner Schwester Claudia aufzuklären. Professionelle Wilderer hatten Rob nach Botswana verschleppt und schließlich auch ihre Tochter Sarah entführt, um ungestört Jagd auf die letzten Schwarzen Nashörner machen zu können. Es war ihnen mit Hilfe von Robs Freund Alan Scott gelungen, der Wildererbande das Handwerk zu legen, Sarah zu befreien und den Mörder Claudias hinter Gitter zu bringen.

Obwohl diese Tage in Afrika zu den abenteuerlichsten ihres Lebens gehörten, wurde sie immer wieder von dem Wunsch eingeholt, dorthin zurückzukehren. Sie hatte sich verliebt, damals, in Alan Scott, den ehemaligen Safariführer, ausgerechnet sie, die Journalistin und Rundfunkreporterin verfiel dem Charme dieses Raubeins mit dem weichen Kern. Unrasiert, die Bartstoppeln im sanften Morgenlicht Kenyas glänzend, die stahlblauen Augen im Schatten seiner olivgrünen Legionärsmütze, so hatte sie ihn damals kennen gelernt. Und so fuhr er vielleicht jetzt, in diesem Augenblick Touristinnen durch die Altstadt von Mombasa oder schipperte auf seinem zu einem Hochseefischer umgebauten Kutter über die Weiten des Indischen Ozeans. Nie würde sie die Nacht vergessen, den Abend und die Nacht am Okavango, allein im Busch in einem Zelt mit Alan Scott …

»Könntest du dir vorstellen«, hörte sie sich flüstern, »noch einmal für eine Frau Afrika zu vergessen?«

»Ich bin wie dieser Fluss«, antwortete seine Stimme, »an dessen Ufer unser Zelt steht. Du wirst ihn noch kennen lernen und du wirst mich verstehen. Er hat seinen eigenen Willen und seinen eigenen Weg. Er hat nicht nur zwei Ufer, sondern Tausende. Und er lässt sich nicht lenken, weder zum Meer, noch zu sonst einem Ort. Er bleibt einfach hier, mitten in Afrika. Ohne Grenzen. Ich bin wie der Okavango.«

»Du bist ehrlich. Und du wirst es schaffen. Ich bin sehr froh, dass ich dich getroffen habe.«

Sie sah ihre Arme, die sich um seinen Nacken schlangen und ihn zu sich herab zogen.

»Ich habe mich in dich verliebt«, flüsterte sie zwischen zwei langen Küssen, »doch ich weiß, dass ich dich schon jetzt verloren habe.«

»Diese Nacht gehört uns. Niemand kann sie uns nehmen.«

Das raue Gurgeln des Löwen riss sie aus ihren Gedanken. Hinter der gelb blühenden Akazie glänzten matt die dunkelgrauen Gitterquadrate des Löwengeheges. Doch es war noch ein anderes Geräusch, das ihre Aufmerksamkeit erregte. Dieser ungewöhnlich laute Motor eines Fahrzeugs, direkter und deutlicher als der Verkehrslärm der viel befahrenen Pragstraße, die direkt hinter den Raubtierhäusern an der Wilhelma vorbei führte. Dieses Fahrgeräusch kam eindeutig näher. Linda stand auf und bemerkte, als ihr Blick noch einmal den Makakenfelsen streifte, dass die Affen im Dutzend balancierend auf den Hinterbeinen standen und die roten Gesichter alle in eine Richtung starrten. Jetzt erkannte auch Linda das Blaulicht im Grün der dichten Wilhelmavegetation. Der Krankenwagen fuhr offensichtlich langsam und ohne Martinshorn durch die Menschenmenge in Richtung Elefantenanlage. Linda spürte, wie sich auch an einem freien Tag der Instinkt der Journalistin in ihr regte.

»Los, Sarah, wir gehen zu den Elefanten!« rief sie ihrer Tochter zu und nahm sie an der Hand. Im Vorbeigehen erkannte sie im Löwengehege nur zwei träge schlafende Löwinnen, dann konzentrierte sich ihr Blick auf die Menschenmenge und das Blaulicht, das jetzt, kurz vor den Elefanten zum Stehen gekommen war. Vielleicht war ja nur jemand ohnmächtig geworden, dachte sie noch und erkannte im selben Moment die Absperrgitter, das rotweiße Band und die zahlreichen Polizeibeamten, die sich bemühten, das Publikum auf Distanz zu halten. Sie griff in ihre Handtasche und zog den Journalistenausweis heraus.

Mit Sarah an der Hand kämpfte sie sich bis zur Absperrung durch und entdeckte im Getümmel den Pressesprecher der Wilhelma, mit dem sie schon einige Interviews geführt hatte. Er war in ein Gespräch mit zwei Zivilbeamten vertieft, registrierte aber mit einem Seitenblick Lindas Winken und gab ihr mit einem Handzeichen zu verstehen, sich einen Augenblick zu gedulden. Linda sah sich um. Das großräumig gestaltete und nur durch eine Mauer und einen Wassergraben von den Zuschauern getrennte Freigehege der Sumatratiger, Kernstück der Raubtieranlage, war ringsum abgesperrt worden, nur mit Mühe konnte sie einen Blick auf das Innere des Geheges erhaschen. Die Tiger schienen sich im Innenkäfig aufzuhalten, denn ein Mann mit der olivgrünen Latzhose der Wilhelmamitarbeiter, zwei Polizisten und offensichtlich Beamte der Spurensicherung hielten sich dort auf. Linda war noch zu weit entfernt, um Genaueres erkennen zu können, doch war sie sich darüber im Klaren, dass nur ein ungewöhnlicher Vorfall diesen Auflauf an Ermittlern und diese aufwendigen Absperrmaßnahmen rechtfertigte.

Jetzt löste sich der Pressesprecher von seinen Gesprächspartnern und kam auf sie zu. Sie begrüßten sich kurz und Linda erklärte, dass sie rein zufällig mit ihrer kleinen Tochter in der Wilhelma sei, sich aber natürlich aus beruflichen Gründen auch in ihrer Freizeit für ein solches Geschehen interessieren müsse. »Die Öffentlichkeit wird es so und so erfahren«, meinte der Pressesprecher »und warum nicht zuerst durch Sie?« Das Lächeln, das um seine Mundwinkel spielte, hatte etwas Spitzbübisches.

Linda nickte. Ottmar Brändle war ein ehemaliger Rundfunkkollege und hatte vor vier Jahren den Job im zoologisch-botanischen Garten angenommen. Er wusste, dass das Radio das schnellste Medium war und man Neuigkeiten oder »News«, wie die Journalisten es heute gerne nannten, nirgendwo so schnell erfuhr wie dort. Da er Linda als Kollegin schätzte, war er bereit, ihr eine offizielle Erklärung abzugeben. Linda hatte ihren Minidisc-Recorder, der nicht viel größer war als eine Musikkassette, immer bei sich, und bat freundlich eine der jungen Mütter, die das Geschehen ebenfalls gespannt verfolgte, für fünf Minuten auf Sarah aufzupassen. Dann folgte sie Brändle ins Innere der Absperrung.

»Ich muss vorwegschicken«, sagte Brändle fast entschuldigend, »dass es so etwas in der über hundertfünfzigjährigen Geschichte der Wilhelma noch nie gegeben hat.«

Er ging mit Linda zum Rand des Tigergeheges und ihr Blick glitt über das halbinselartige Gelände, das im Hintergrund von den Fassaden des Raubtierhauses und nach vorne von einem breiten Wassergraben eingerahmt wurde. Zwei mächtige Baumriesen, die sie auf den ersten Blick für Akazien gehalten hatte, spendeten reichlich Schatten. Dichte Vegetation überzog die Halbinsel und selbst von den Mauern rankte sich Efeu bis zur Wasseroberfläche. Im Wasser, zwischen drei kreisrunden Betoninseln mit offensichtlich niedergetretenem Schilfgrasbewuchs, blühten gelbe Teichrosen und die immer wieder auftauchenden Karpfen von gewaltiger Größe vermittelten der ganzen Anlage eine friedliche Atmosphäre. Wenn da nicht die Beamten das Gebüsch durchkämmt und sich im Dickicht zu schaffen gemacht hätten.

Doch was war eigentlich los? Linda suchte mit ihren Augen nach der Ursache des ganzen Auftriebs, folgte den Bewegungen der Männer und blieb schließlich bei einem grauhaarigen Mittfünfziger hängen, der sich Gummihandschuhe übergestreift hatte und einen Gegenstand am Boden zu untersuchen schien. Erst auf den zweiten Blick entdeckte sie den Toten. Dort wo auf der Insel große Steinbrocken eine Art ausgetrockneten Wasserlauf formten, ragten, im tarnenden Dickicht des Pflanzenwuchses fast nicht zu erkennen, zwei Beine unter den Bambusstauden ins Freie.

»Man hat die Leiche erst vor einer Stunde entdeckt«, erklärte Brändle, »als die Pfleger die Tiger rauslassen wollten. Und bitte, das ist wirklich ganz wichtig für uns«, sagte er noch, ehe Linda die entsprechende Frage stellen konnte: »Die Tiger oder auch irgendwelche andere Tiere haben damit nicht das Geringste zu tun.« Brändle sah vor seinen Augen schon die dicken Schlagzeilen in den einschlägigen Blättern: TOD IM TIGERKÄFIG oder TOTER VON TIGERN ZERFLEISCHT? – und war froh, sich auf Lindas Gespür für ehrlichen Journalismus verlassen zu können.

Linda hatte ihr Aufnahmegerät in der Hand und hielt Brändle das Mikrofon vors Gesicht.

»Was kann man zum jetzigen Zeitpunkt denn über diese Leiche im Tigergehege schon sagen?« wollte sie wissen, und gab ihm damit die Möglichkeit zu einer umfassenden Stellungnahme.

»Nun, unser Katzenpfleger hat die Leiche eines Mannes vor etwa einer Stunde hier in der Tigeranlage entdeckt. Bis zu diesem Zeitpunkt sind zahlreiche Besucher an dem Gehege vorbeigekommen, ohne etwas bemerkt zu haben. Fest steht, dass keine Tiger in der Außenanlage waren, seit der unbekannte Tote wie auch immer in das Gehege gelangte.«

»Lässt sich irgendeine Aussage über die Identität des Toten machen?«

Brändle zögerte. Schließlich sagte er:

»Bitte verstehen Sie, dass wir solche Details erst in Abstimmung mit der Polizei heute Nachmittag in einer Pressekonferenz bekannt geben werden, falls sie die Ermittlungen nicht gefährden.«

Linda schaltete ihr Gerät ab und bat leise, fast geheimnisvoll:

»Wenigstens der Ort aus dem er stammt? Kommt er aus Stuttgart?«

Brändle schüttelte den Kopf.

»Sie behalten’s für sich, bis die Pressemitteilung raus ist?«

Sie nickte.

»Also gut. Der Mann ist Tübinger.«

»Danke«, sagte sie und drückte erneut die Record-Taste.

»O.k. Wie kam der Tote in das Tigergehege?«

»Wir wissen noch nicht, wie der Mann in die Anlage gekommen ist, wobei es in der Tat kein Problem wäre, über die Mauer zu klettern und über den Wassergraben auf die Halbinsel zu gelangen.«

»Klingt verrückt oder fast nach Selbstmord!« hakte Linda nach.

»Wenn die Tiger in der Außenanlage gewesen wären, hätte man das vielleicht nicht ausschließen können. Aber es steht definitiv fest, dass unsere beiden Sumatratiger in den Innenkäfigen waren, als der Mann das Gehege betrat. Die Tiger sind bei Nacht nicht draußen und die Leiche liegt erst seit wenigen Stunden dort. Wahrscheinlich nach Mitternacht, meinte der Polizeiarzt.«

»Aber wie ist er dann ums Leben gekommen?«

»Das ist genau das, was uns Kopfzerbrechen macht. Fest steht, dass der Mann erschossen wurde, aber sie haben noch keine Waffe in der Anlage gefunden. Und da ihn der tödliche Schuss in den Rücken getroffen hat, geht die Polizei im Moment von Fremdeinwirkung aus.«

»Also Mord?«

Brändle nickte, doch ins Mikrofon sagte er: »Kein Kommentar.«

2

Linda griff zum Handy und wählte die Dienstnummer von Babs. Ihre Kollegin arbeitete beim selben Sender und war in dieser Woche als Aktuelle vom Dienst, genannt AvD für die Nachrichten zuständig. In wenigen Worten schilderte sie den Vorfall in der Wilhelma und Babs entschied, sofort über die Telefonleitung eine Reportage Lindas aufzunehmen. Anschließend sollte sie in die Redaktion kommen, um mit den Originaltönen des Pressesprechers einen ausführlichen (das hieß wie immer maximal drei Minuten!) Beitrag zu machen. Für die Abendnachrichten würde sie diesen Bericht dann noch um die Ergebnisse der Pressekonferenz ergänzen. Der Kurzbeitrag per Handy war schnell eingetütet. Linda Roloff hatte Routine genug, um ohne Manuskript mit den Fakten, die sie hatte und mit Blick auf die aktuellen Vorgänge am Tatort eine einminütige Reportage abzusetzen, die Babs ohne Schnitte und Korrekturen senden konnte.

Somit war der Rest ihres freien Tages verplant und gleichzeitig der gemütliche Zoobesuch beendet, was bei Sarah nicht gerade Freude auslöste. Linda versprach ihr zwar, den Tag in der Wilhelma bald nachzuholen, doch es gab trotzdem Tränen, als sie ihre Tochter eine Stunde später im Kindergarten absetzte. Auf der Fahrt zur Redaktion hörte sie ihren KB (so kürzten sie im Radio ›Kurzbeitrag‹ ab, man sprach ja auch nicht von Originalton, sondern von O-Ton) in den Regionalnachrichten. Nur durch ihre schnelle Reaktion vor Ort waren ihre Hörer wieder einmal als Erste brandaktuell informiert. So stellte sich ihr Chef professionellen Radiojournalismus vor, immer vor den anderen und dazu auch noch besser zu informieren. Dies war in Zeiten, wo sich die Sender in der Region Konkurrenz machten, wichtiger denn je. Es war zwar ein Zufall, der sie an jenem Morgen zum Tatort gebracht hatte, doch sie hatte spontan reagiert, wichtige Informationen aus erster Hand gesammelt und war so in der Lage, aktuell und überzeugend zu berichten, noch bevor auch nur eine Zeile aus dem Polizeibericht in eine der Nachrichtenagenturen gelangt war. Der Aktualitätsvorsprung war in diesem Fall beträchtlich, und alle anderen, seien es Radioprogramme, Fernsehanstalten oder auch Zeitungen würden sich bei ihren Berichten zunächst auf die Meldung ihres Senders beziehen.

In der Redaktion produzierte sie sofort den ausführlichen Beitrag mit den O-Tönen des Pressesprechers, und schon eine Viertelstunde später war er im Programm zu hören. Zwei Minuten später kam die angekündigte Pressemitteilung der Polizeidirektion Stuttgart per Fax, doch sie brachte für Linda Roloff keine neuen Erkenntnisse außer dem Namen des Toten: Paul Fahrner. Sie war gerade dabei, eine Ergänzung zu ihrem Beitrag zu produzieren, als das Telefon in der Selbstfahrerregie nervös blinkte. Sie hatte einen Termin beim Chef. Es kam selten vor, dass er seine Mitarbeiter außerhalb der täglichen Konferenzen zu sprechen wünschte, und so speicherte sie rasch die zweite Rohfassung ihres Beitrags im Computer ab und eilte den langen Flur entlang, an dessen Ende das Büro des Chefredakteurs lag.

Der Graumelierte blickte gebannt auf den Monitor und seine Finger huschten über die Tastatur seines PCs. Nur selten hatte ihn Linda anders angetroffen, seine Bewegungen strahlten immerzu eine gewisse Hektik und Unkonzentriertheit aus, doch er war als Journalist ein absoluter Profi und sie hätte sich keinen besseren Chef wünschen können. Er war nur ein paar Jahre älter als sie und ihre Wege hatten sich schon vor ihrer Rundfunktätigkeit bei einer Zeitung in Stuttgart gekreuzt. Als er dann vor einigen Jahren die Leitung der Redaktion übernommen hatte, war sie seinem Angebot, als freie Journalistin in seinem Team zu arbeiten gerne gefolgt.

»Gute Arbeit«, sagte er jovial, als er sie jetzt in der Tür stehen sah. »Komm rein, setz dich.«

Linda erwiderte sein süffisantes Lächeln und nahm ihm gegenüber an dem breiten dunklen Schreibtisch Platz.

»Kaffee?«

Linda schüttelte den Kopf. »Ich hab’ noch zu tun. Beitrag überarbeiten und um halb vier ist die PK in Stuttgart.«

»Ist doch gut, wenn’s mal wieder so richtig läuft. Allerdings –«

Linda hielt die Luft an. Der Tonfall und die künstliche Pause verhießen nichts Gutes.

»Allerdings – was?« fragte sie und tausend Gedanken schossen ihr durch den Kopf. Hatte sie falsch recherchiert? Etwas Wichtiges übersehen? Gegen irgendeine Regel verstoßen? Stimmte ihre Darstellung nicht mit dem Polizeibericht überein? Hatte es Beschwerden gegeben? Er unterbrach ihre Gedanken.

»Ich habe da noch was anderes für dich. Du willst natürlich an dem Thema dranbleiben, aber ich hab’ mir gedacht, das hier könnte dich auch interessieren.«

Er reichte ihr einen Brief, ihre Augen überflogen die wenigen Zeilen und blieben beim Wort KENYA hängen. Ihr Chef ließ ihr keine Zeit, die Lektüre zu vertiefen, sondern sagte:

»Das ist eine Geschichte, über die ich lange nachgedacht habe. Liegt schon eine ganze Weile bei mir auf dem Schreibtisch. Jetzt habe ich entschieden, wir machen das, zumal es uns keinen Cent kostet. Und da du schon in Afrika warst, habe ich sofort an dich gedacht.«

Lindas Blick haftete noch immer an den fünf Buchstaben und vor ihrem geistigen Auge breiteten sich die endlosen Savannen der Masai Mara aus und die braunen Fluten des Uaso Nyiro im Samburuland. Sie sah Rob, ihren Exmann, wie er ein betäubtes Nashorn mit einem Sender versah und Alan Scott, wie er mit ihr im offenen Landcruiser von Mombasa nach Nairobi fuhr.

»Hallo? Linda!«

Die Stimme des Chefredakteurs holte sie wieder in die Realität zurück. »Was ist? Bist du interessiert?«

»Entschuldige, ich – ich hab’s noch gar nicht geschnallt – ich soll nach Kenya?«

»Es liegt bei dir. Diese Lodge in Kenya, – SIMBA KING –, das steht alles in diesen Unterlagen – hier!« Er reichte ihr eine Mappe über den Tisch, »die Besitzer sind aus unserem Sendegebiet, das macht die Sache für uns zum Thema und das ganze Unternehmen feiert in diesem Jahr Jubiläum. Die ziehen das ziemlich groß auf, zumal es in Kenya seit einigen Jahren mit dem Tourismus nicht mehr ganz so gut läuft.«

Linda nickte. Alan Scott hatte ihr damals erzählt, dass es nach einigen Anschlägen auf Touristenhotels an der Küste für die ganze Branche recht eng geworden war. Dabei hatten die Anschläge nicht den Touristen gegolten und so berüchtigte Raubüberfälle auf Safaribusse, wie sie in den achtziger Jahren immer wieder vorgekommen waren, gab es heute nur noch selten. Sie selbst hatte Kenya als ein ideales Reiseland erlebt mit freundlichen Menschen und einer unvergleichlich schönen Natur.

»Also ums kurz zu machen«, fuhr ihr Gegenüber fort: »die stiften für dieses Jubiläum eine Last-Minute-Reise für zwei Personen, eine ganze Woche Safari mit Flug und allem drum und dran. Wir können das unter unseren Hörern verlosen. Das einzige, was sie dafür wollen, ist etwas Publicity, Berichte in Rundfunk und Presse. Es gibt dann einen Empfang in der Lodge für geladene Gäste, und unsere Gewinner wären mit dabei. Die Einladung ist in der Mappe.«

»Also Hörerbetreuung in Kenya?«

»Nicht nur. Ich denke in erster Linie an unsere Serie über ›erfolgreiche Schwaben in der Welt‹. Durch diesen schwäbischen Lodgebesitzer haben wir den regionalen Aspekt. Der Bruder des Lodgebesitzers führt ein Reiseunternehmen in Tübingen. Die haben das richtig professionell aufgezogen, die Kunden werden in Europa angeworben und dann in Afrika betreut. Ein schwäbischer Familienbetrieb mit Außenstelle in Kenya!«

»Und wie stellst du dir das konkret vor?«

»Wir machen zunächst eine Reportage für die Serie. Sicher springen auf der Reise auch noch ein paar andere interessante Themen heraus, die du dann verkaufen kannst. Morgen verlosen wir die Last-Minute-Reise für unsere Hörer und begleiten dann die Gewinner auf ihrer Safari.«

Linda spürte, wie ihr Herz schlug. Das war es, wovon sie in den letzten Monaten immer geträumt hatte. Zurück nach Afrika! Wieder im offenen Wagen über Schotterstraßen jagen, wilde Tiere abends beim Sundowner an ihrer Tränke beobachten, Nächte unter dem Sternenglanz der Milchstraße in einem Camp mitten im afrikanischen Busch. Das Lachen der einheimischen Kinder am Straßenrand, wenn sie ihnen aus dem Wagen Süßigkeiten und Kugelschreiber zuwarf und das freundliche ›Jambo‹ der Kenyaner mit dem typischen Händedruck bei jeder Begrüßung. Und, dachte sie und schluckte trocken, vielleicht ein Wiedersehen mit Alan Scott.

»Es muss ein Traum sein«, sagte ihr Chef, »der Bruder meiner Frau war im letzten Jahr da, mit der ganzen Familie.«

»Und du willst nicht selbst?« fragte sie vorsichtig.

»Nein, nein«, kam es schnell zurück, »Afrika ist nichts für mich. Malaria und Gelbfieber, dann diese aufdringlichen Betteleien, das ganze Viechzeug, womöglich Schlangen, nein, das brauch’ ich nicht. Da fahr’ ich lieber mit dem Fahrrad in den Schönbuch und schau mir die Wildsäue hinterm Zaun an.«

Linda lachte und schüttelte den Kopf. Sollte sie ihn über seine Vorurteile aufklären oder ihn in seinem Glauben lassen? Gut, Malaria konnte in der Tat ein Problem sein, doch die Prophylaxemaßnahmen waren heutzutage unproblematisch, sehr zuverlässig und ohne die früher so gefürchteten Nebenwirkungen. Gelbfieber spielte in den Touristengebieten keine Rolle und eine Impfung war nur vorgeschrieben, wenn man über ein Infektionsgebiet ins Land einreiste. Bettler und Armut gehörten zum Bild des Landes, doch hatte sie gelernt, damit umzugehen. Und selbst die aufdringlichen Souvenirverkäufer an den Stränden von Mombasa waren nette Kerle, wenn man ihnen offen und ehrlich begegnete und sie nicht mit falschen Versprechen (morgen komm ich wieder und kauf dir was ab!) oder anderen Lügen an der Nase herum führte.

Und die Tiere? Die wenigen Attacken auf Menschen, von denen sie gehört hatte waren Scheinangriffe und galten immer nur der Selbstverteidigung, weil sich die Tiere bedroht fühlten. Und wenn Angriffe von Elefanten oder Löwen wirklich einmal tödlich endeten, waren sie bei näherem Hinsehen meist auch auf das Fehlverhalten der Touristen oder auch der Ranger zurückzuführen. Und Schlangen? Gut, sie hatte auch schon mal eine gesehen, sogar vor ihrem Zelt, damals beim ersten Afrikaurlaub mit Rob. Doch sonst waren Schlangen sicher die scheuesten Tiere der afrikanischen Wildnis, und wenn man eine sah, dann meistens tot und platt gewalzt auf der Straße.

»Also, was ist?« Ungeduld schwang förmlich in seiner Stimme mit. Es war ihm anzusehen, dass er das Projekt gerne von Tisch haben wollte und bei Linda konnte er sich darauf verlassen, nicht mehr damit behelligt zu werden, bis die Sendungen gelaufen waren.

»Für wie lange?« fragte sie und überflog die Fotos und die anderen Unterlagen in der Mappe. Sie erkannte die grünen Hügel der Masai Mara, im Vordergrund große Luxuszelte an einem Fluss. Grasende Gnus und Zebras, stolze Massaikrieger mit ihren roten Umhängen, Heißluftballons, die wie bunte Riesentränen über der Savanne hingen und den typisch afrikanischen Sonnenuntergang, bei dem die Sonne als orangeroter Feuerball hinter einer schwarzen Schirmakazie versank.

»Nächste Woche ist das Jubiläum der Lodge. Dein Flug geht allerdings noch diese Woche. Ich weiß, das ist ein bisschen kurzfristig, aber die haben für die zwei Presseleute alles schon fest arrangiert. Ich hab das einfach zu lange bei mir liegen lassen.«

»Zwei Personen?«

»Rundfunk und Zeitung. Chris Schermann fliegt mit.«

Linda zuckte zusammen. Chris Schermann war einer der Pressekollegen, den sie nicht besonders gut leiden konnte. Schon mehrfach hatte es mit ihm Probleme gegeben, wenn es um die Exklusivität von Themen ging und sie wusste, dass er nicht immer nur mit legalen Mitteln arbeitete. Ihr Chef sagte daher vorsichtig:

»Chris hat Afrikaerfahrung, wie du. Er hat mal ein paar Semester Biologie studiert. Und er hat entfernte Verwandte irgendwo da unten.«

Sie sah ihn vor sich, diesen drahtigen dunklen Typ mit seinem schwarzen Vollbart und dem südländischen Teint. Das kann ja heiter werden, dachte sie für einen Augenblick, mit Chris Schermann in einer Lodge in Afrika.

»Also gut«, sagte sie schließlich, »Bleib du bei deinen Wildschweinen im Schönbuch und ich flieg nach Afrika. Allerdings unter zwei Bedingungen.«

Er stutzte. Reportagen, die an Bedingungen geknüpft waren lehnte er grundsätzlich ab, denn sie gefährdeten seiner Meinung nach den freien Journalismus. Doch Linda wartete seine Äußerung erst gar nicht ab, sondern sagte bestimmt:

»Erstens: Babs übernimmt den Mord im Zoo als Thema von mir. Und zwar ab heute. Ich muss mich ja schließlich auch noch ein bisschen vorbereiten und Koffer packen.« Das war sie ihrer Kollegin und Freundin einfach schuldig. Babs kam im Redaktionsalltag ohnehin manchmal zu kurz und konnte das Honorar gut gebrauchen. Der Chef nickte.

»Und zweitens: du hast gesagt, die Lodge zahlt die Reise für zwei Journalisten. Ich lege allerdings Wert auf ein Einzelzimmer, o.k.?«

Daran hatte er nicht gedacht. Eine Reise für zwei Personen fand üblicherweise auf Doppelzimmerbasis statt.

»Das dürfte kein Problem sein, aber würdest du dich darum bitte praktischerweise selbst kümmern? Hier ist die Telefonnummer des Lodgebesitzers.«