Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gatopardo ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

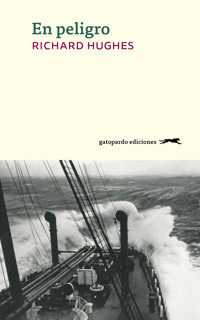

Como Huracán en Jamaica, su primera novela, y a la que Richard Hughes debe su fama, En peligro, publicada en 1938, cuenta la apasionante aventura del barco de vapor Archimedes, que en 1929 zarpa de Norfolk (Virginia), a través del canal de Panamá, hacia el lejano Oriente. El barco, que transporta una serie de mercancías desde la Costa Este de Estados Unidos hasta China, se ve inmerso, de pronto, en una terrible tormenta. Las condiciones climatológicas cambian de forma repentina y, durante cuatro días, el Archimedes se halla en el vórtice de un inmenso huracán y debe enfrentarse sin tregua a un fuerte vendaval y unas olas inmensas. En peligro es la historia extraordinaria de unos hombres que son puestos a prueba por la fuerza de la naturaleza. Una metáfora de la condición humana, que pone en juego los límites y capacidades de resistencia del individuo. Una obra de estilo conradiano, una espléndida e inolvidable aventura moderna que, hoy en día, está considerada un clásico de la literatura de tema marino.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 284

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Portada

En peligro

En peligro

richard hughes

Traducción de Damià Alou

Título original: In Hazard

© The Estate of Richard Hughes, 1938

© de la traducción: Damià Alou, 2015

© de esta edición, 2015:

Gatopardo ediciones

Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª

08008 Barcelona (España)

www.gatopardoediciones.es

Primera edición: septiembre de 2015

Diseño de la colección y de la cubierta:

Rosa Lladó

Imagen de la cubierta:

Proa del Aquitania en una tormenta

©Michael Pocock y MaritimeQuest

Imagen de interior:

Mirador de Castle House, en Laugharne, Gales

eISBN: 978-84-17109-01-1

Impreso en España

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, sin el permiso escrito de los titulares de los derechos de explotación.

Mirador construido en uno de los muros

de Castle House, en Laugharne, Gales,

donde el escritor Richard Hughes escribió

su novela En peligro.

Índice

Portada

En peligro

Primera Parte

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Segunda Parte

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Richard Hughes

Presentación

En peligro

Nota

Hasta donde me ha sido posible, he mantenido los acontecimientos de esta historia estrictamente dentro de los límites de lo científicamente posible; los límites de lo que ha ocurrido o puede ocurrir. No obstante, esta obra pretende ser de ficción, no histórica, y ni uno solo de sus personajes aspira a ser el retrato de ninguna persona viva.

R.H.

Primera Parte

Capítulo 1

i

Entre todas las personas que he conocido, una de las que destacan más vivamente en mi recuerdo es un tal señor Ramsay MacDonald. Era jefe de máquinas, y primo lejano, según decía, del señor James Ramsay MacDonald, el político. Lo cierto es que se parece muchísimo a su «primo», tanto por su semblante como por el bigote. Y al principio me quedé perplejo al ver a alguien que parecía ser mi primer ministro, enfundado en un mono y saliendo a gatas de una maquinaria desmantelada con aire sumamente autoritario, instruido y resuelto.

Pues fue precisamente en 1924, en la época del primer gobierno laborista, cuando conocí al señor MacDonald, en el Archimedes, un vapor a turbina, de un solo eje, de poco más de nueve mil toneladas.

Era una embarcación magnífica. Un barco sólo de carga, salvo que nos neguemos a clasificar como carga a los peregrinos musulmanes que transportaba de forma ocasional. Sus propietarios, unos de los más famosos armadores de Bristol, poseían una enorme flota, pero sentían un gran amor por cada una de sus embarcaciones, y les sacaban el máximo partido, como si fueran sus propios hijos: era ese tipo de amor profundo, sincero y egoísta, no un mero sentimentalismo. Construían sus barcos según sus propios diseños. Los mantenían en perfecto estado, y no vacilaban jamás a la hora de desguazar cualquier navío que resultara anticuado o inseguro. Nunca los aseguraban. Si se producía alguna pérdida, sería exclusivamente suya, al igual que lo eran los beneficios. Por tanto, todos los que formaban parte de la Compañía, desde el presidente hasta el gato de la nave, afrontaban con ferviente resolución cualquier riesgo de pérdida.

Toda precaución era poca. Observemos los tubos de la chimenea del Archimedes, por ejemplo. ¡Estaban diseñados para resistir una propulsión de cien toneladas! Pero ¿en qué condiciones iban a recibir los tubos de la chimenea una propulsión de cien toneladas? Un viento de setenta y cinco millas por hora arrancaría todas las lonas de un barco de vela y, sin embargo, un huracán de esta envergadura —calculaban los diseñadores—, sólo sometería la chimenea del Archimedes a una presión de diez o quince toneladas. La propia chimenea —había una interior y otra exterior sujetas con unos soportes— era lo bastante rígida como para soportar, ella sola, un empuje tan habitual. Si los tubos estaban bien colocados, la chimenea era tan segura como el Banco de Inglaterra.

ii

Creo haber dicho que el señor MacDonald era el jefe de máquinas. Se erigía en monarca de la sala de máquinas, la sala de calderas y diversas demarcaciones periféricas.

En la arquitectura terrestre no hay nada parecido a una sala de máquinas. Es un espacio enormemente alto, desde la altura máxima de la embarcación hasta más o menos el fondo de la nave. Enorme. Pero, contrariamente a casi todos los grandes espacios arquitectónicos —exceptuando quizá el Infierno—, se entra por una portezuela de la parte superior.

Su vacuidad queda ingeniosamente ocupada por unas máquinas ubicadas de manera concienzuda: turbinas de alta y baja presión, el engranaje de reducción, condensadores, bombas, etc. Por supuesto, el visitante no comprende la naturaleza de esas máquinas, pues cada una de ellas está encasillada de un modo seguro en el interior de una caja metálica, con cientos de pesados tornillos de hierro como cierres. Grandes tubos de diferente anchura, algunos de ellos —los fríos— de cobre reluciente y cubiertos de condensación, y otros envueltos en una gruesa tela blanca para mantener el calor, las conectan entre sí.

¿Habéis visto alguna vez, en una maleza y en un día nublado, los hilos de la araña entre las ramas? Pues también en una sala de máquinas hay pequeños hilos metálicos a diferentes niveles, y escaleras de acero como telarañas que te llevan a cualquier parte a la que desees ir entre esas enormes moles de acero. Y por encima de ti están las grúas y los carriles elevados para transportar los instrumentos que necesites, como herramientas y piezas sueltas que, a menudo, pesan varias toneladas.

Los pasamanos de acero bruñido están resbaladizos a causa del aceite y la humedad. También el aire contrasta con el luminoso aire marino del exterior: un aire caliente, con frecuencia atenuado por el vapor, pues siempre consigue escaparse un poco de alguna parte, y el lugar es relativamente ruidoso debido al estrépito de la maquinaria.

La sala de calderas, en la que normalmente se entra por abajo, a través de una puertecilla desde la zona inferior de la sala de máquinas, es un lugar muy distinto. Allí el aire es aún más caliente, aunque bastante seco. Además, guarda una simetría más parecida a la de la arquitectura terrestre: una serie de hornos similares entre sí, pequeños en la parte inferior pero que van aumentando de tamaño en la parte superior, de modo que los más altos tienden a unirse como arcos góticos en una cripta metálica o las paredes de una habitación en un sueño.

Frente a ti, cuando accedes desde la sala de máquinas, hay una hilera de puertas como de horno, cada una de ellas provista de una mirilla iluminada por las llamas en su interior. Cuando por una de esas mirillas observas el furioso fuego que arde allí dentro, se hace difícil creer que éste sea el resultado de quemar sólo un pequeño chorro de fuel caliente, que sale a través de una boquilla lo bastante pequeña como para que quepa en el bolsillo de un chaleco. Y al lado de cada puerta de horno hay un recipiente, parecido a un paragüero. Contiene una antorcha: una larga varilla de hierro con un puñado de harapos empapados de aceite en su extremo. Para volver a encender un horno mientras todavía está caliente basta con girar cuidadosamente dos llaves de paso, una que deja pasar el fuel caliente y la otra una corriente de aire: entonces un marinero chino enciende la antorcha y la introduce a través de un pequeño agujero en el hueco vacío del horno, donde el vapor del fuel caliente se convierte de inmediato en una fragorosa llamarada.

Naturalmente, aquí, en la sala de calderas, uno se encuentra en las mismas entrañas de la chimenea. Una escala de acero asciende hacia el espacio que rodea su base, y que recibe el nombre de cámara de humos; y una puerta da acceso directo a la plataforma, donde los fogoneros, cuando les toca el turno, pueden disfrutar de un poco de aire fresco. Pero el visitante, a quien el señor MacDonald está enseñando sus dominios, generalmente vuelve a entrar en la sala de máquinas.

Y allí, más allá de toda esta vastedad de hornos y maquinaria estrepitosa, descubres al fin el secreto simple y silencioso a que se reduce todo esto: a saber, una bruñida columna de acero, acostada sobre unos frescos y cómodos cojinetes, que da vueltas y vueltas sin emitir sonido alguno: el árbol de transmisión. Un pasadizo, en el que uno no puede erguirse del todo, se extiende en toda su longitud hasta la cola del barco.

Pensemos en un árbol. Las raíces se desparraman sinuosamente por el suelo, de donde extraen todos los nutrientes necesarios. Dichos nutrientes, unificados, ascienden por la sencilla columna de su tronco y se diseminan en una inconmensurable multitud de hojas. De este modo, las múltiples fuerzas, las tensiones y resistencias procedentes de ese maremágnum de maquinaria, se integran en la simple rotación de esa columna horizontal y son conducidas plácidamente, en toda su longitud, hacia el mar, donde emergen de repente en la turbulencia blanca y verde cristalina de los remolinos, las corrientes alborotadas y la poderosísima fuerza del agua que se acumula en la estela de un barco.

iii

Todo eso pertenecía en exclusiva al señor MacDonald, al igual que otros mecanismos aislados de la nave. El aparato de gobierno, por ejemplo, en su «casa» sobre el castillo de popa. Se trata de un enorme motor, pero a pesar de sus poderosas fuerzas, que desplazan con exactitud el pesado timón, puede ser conectado y desconectado por la delicada muñeca de un timonel chino en el puente, que sólo debe girar ligeramente la rueda. Y si, por alguna razón, la rueda del puente quedara inutilizada, existe un segundo timón de emergencia en la popa que puede conectarse. Y si fallara el propio motor de gobierno de vapor, bueno, entonces estaríamos en un aprieto, pues el pesado timón no puede moverse a mano, y ni toda la fuerza de los tripulantes de la nave bastaría para moverlo una sola pulgada.

¿Qué más puedo contar para describir el Archimedes? No diré nada de su magnífica mano de pintura, ni de la belleza de sus líneas, pues quiero que lo conozcáis, no como un amante conoce a una mujer, sino más bien como la conoce un estudiante de medicina. (La parte del amante puede venir después.)

He aquí algo más. El casco del navío es doble, y el espacio entre las dos capas se divide en compartimentos. Esos compartimentos en las paredes del barco son los llamados tanques. Tienen varios propósitos. Algunos guardan el fueloil —el Archimedes es un vapor que va con fuel—, otros, si se deja entrar agua de mar, pueden actuar como lastre con el fin de controlar y ajustar la estabilidad del barco, mientras que otros contienen agua fresca. Se entra en estos tanques a través de bocas de acceso, algunas de las cuales se hallan en la planta de la sala de máquinas: se ventilan (pues el fuel emite gases explosivos) mediante algunos de esos tubos ganchudos que puede que hayáis observado en la cubierta de un transatlántico, cerca de los pasamanos. Es tarea del carpintero del barco sondear todos estos tanques en cada turno de guardia y registrar exactamente el nivel de lo que hay en ellos. Hasta aquí llegan los dominios del señor MacDonald. Tenía a su cargo a siete oficiales de máquinas, cuya titánica ocupación venía indicada por una tira de color púrpura sobre el dorado de sus mangas. Y de las órdenes de éstos dependía una apreciable y diestra multitud de fogoneros y engrasadores chinos. El resto de la nave —el casco, las cubiertas, y lo principal: el espacio de carga— pertenecía al señor Buxton, el primer oficial, también conocido como segundo de a bordo.

Resulta curioso el poco interés que los oficiales de cubierta (de la vieja escuela) sienten por los dominios de los maquinistas, y viceversa. No es que no se entrometan por cuestión de tacto, sino que los ignoran por completo. El maquinista ha de procurar que funcionen ciertas máquinas, pero no tiene ningún interés en saber para qué se utilizan. El poco que le despierta conocer por dónde lo llevan es similar al del estómago de un hombre, que es indiferente a la dirección que siguen sus pasos. El oficial de cubierta, por su parte, prácticamente ignora si se halla a bordo de una motonave o de un vapor (salvo por la cantidad de suciedad de las cubiertas). Es incapaz de explicar el funcionamiento de ningún mecanismo, por sencillo que sea, de los que utiliza diariamente. En su vida cotidiana, los oficiales de cubierta y los maquinistas están segregados de manera tan estricta como los chicos y las chicas en las escuelas. Lo cierto es que, incluso en el Archimedes, donde la norma era juntarlos, no funcionaba. En el ordenado salón de oficiales, con su respetable caoba, cenaban en mesas separadas, con la mesa de los novatos como barrera. Sus camarotes también estaban separados; incluso los fogoneros chinos dormían en una punta del barco y los marineros de cubierta en otra.

Naturalmente, hay ciertas partes de una embarcación en donde la frontera resulta bastante difícil de delimitar, aunque acabe delimitándose en todas ellas. El interior de la chimenea, por ejemplo, pertenecía al señor MacDonald, y el exterior al señor Buxton. El silbato de vapor pertenecía al señor MacDonald, pero la sirena de niebla quedaba, sin la menor duda, dentro de los dominios del señor Buxton. Esta última circunstancia no era en el Archimedes tan insustancial como puede creerse, pues el señor Buxton poseía un lémur de lentos movimientos, un «gato de Madagascar», llamado Thomas, que solía dormir en la sirena de niebla durante las horas del día. Si tenemos en cuenta que quedaba bajo la jurisdicción de su amo, estaba en todo su derecho. Allí tenía su santuario.

El pequeño Thomas dormía todo el día, y ni siquiera durante la noche se mostraba muy activo. Pero tenía una manía: le gustaba el ojo humano, y no toleraba que se cerrase nunca. Si entraba en la cabina del señor Buxton, mientras éste estaba durmiendo, saltaba con cuidado al borde de la litera y, con ávidos y delicados movimientos de sus largos dedos, levantaba los párpados de su amo hasta que el globo ocular quedaba al descubierto. Lo mismo hacía con los demás oficiales de cubierta si los sorprendía, para desasosiego de éstos, con los ojos cerrados por la noche, no importa cuál fuese el motivo. Naturalmente, tenían que soportar a Thomas si la noche era demasiado calurosa como para cerrar la puerta: era una cuestión de disciplina. En la sociedad inglesa, una mujer adquiere el rango de su marido, y en el mar una mascota adquiere el rango de su propietario. Un insulto al lémur del primer oficial equivaldría a un insulto al primer oficial.

Por lo que respectaba a los maquinistas, Thomas sabía perfectamente que nunca debía acercarse a sus territorios. Y en la sirena de niebla de su amo nadie se atrevía a tocarlo.

iv

A finales del verano de 1929 —cinco años después de mi primer encuentro con el señor MacDonald—, el Archimedes recogió un cargamento mixto en diversos puertos del litoral atlántico, rumbo al Lejano Oriente. El señor Buxton era responsable de la complicada tarea de su almacenamiento (un oficial de cubierta debe saber más acerca del cargamento que de las olas). En Nueva York estibó unos sacos de cera al fondo de la bodega. Después llegaron cargas de todo tipo. Una de ellas era una cantidad determinada de toneladas de periódicos viejos, con los cuales a los chinos les gusta construir sus casas. En su mayor parte los estibaron en las entrecubiertas, en la parte superior, puesto que eran relativamente ligeros. En Norfolk (Virginia) recogieron tabaco de baja calidad, también con destino a China, donde lo convertirían en cigarrillos baratos. Esto también se estibó en las entrecubiertas.

Norfolk fue el último puerto de carga, y allí se demoraron un poco. Tampoco es que fuera nada grave. Filadelfia, a pesar del hedor de los muelles, no había estado mal, pues casi todos los oficiales tenían amigos allí; pero Norfolk superaba, con creces incluso, a Filadelfia en hospitalidad. El capitán y el primer oficial —es una norma— nunca deben bajar a tierra al mismo tiempo. Sin embargo, en Norfolk había tantas fiestas que ambos pudieron tomar parte en la diversión. Incluso el señor MacDonald, cuando se le convencía para que fuese a una de estas jaranas, se ponía alegre... o al menos se animaba.

Los oficiales de menor rango solían asistir a otras fiestas más informales, en las que vivían experiencias reveladoras. El señor Watchett por ejemplo, de la austera población comercial de Fakenham, en East Anglia. Era un oficial muy joven, que una noche, de repente, se vio sorprendido por un grupo de chicos y chicas del sur. Les dijo que venía de Norfolk, Inglaterra, y eso fue ya suficiente presentación. No los había visto en su vida, pero enseguida lo trataron con la amable camaradería de los viejos amigos. En alguna parte bailaron hasta que le flaquearon las piernas; y luego, de pronto, se apiñaron todos en unos coches y se perdieron en la noche. El olor caliente a carreteras asfaltadas y arenosas; los árboles altísimos que casi se unían sobre sus cabezas; el estrépito de ranas e insectos. Llegaron a una hermosa casa colonial y le dieron a Dick Watchett whisky de maíz en una habitación repleta de un relamido mobiliario de estilo victoriano que olía a moho.

Todos eran extraordinariamente civilizados. Entre ellos había un hombre mayor, un exsoldado. Iba vestido de etiqueta y llevaba una pierna de similor dorada, pues sostenía que la pierna artificial más práctica que llevaba con la ropa de día no casaba con un esmoquin. En la fiesta también había una encantadora y hermosa joven, de ojos grandes e inocentes. Estaba en la flor de la juventud... todavía estudiaba secundaria. Le contó a Dick que procedía de una familia especialmente aristocrática, cuya sangre, durante incontables generaciones, poseía la peculiaridad de hacer perder completamente la razón a cualquier pulga que la chupara. Dicha peculiaridad, por cierto, había supuesto la ruina de la familia, pues su padre, a fin de ganar una apuesta trivial, había conducido a la locura, deliberadamente, a algunos de los ejemplares más valiosos de un circo de pulgas, y la plantación de la familia tuvo que ser hipotecada para poder pagar la enorme indemnización que el tribunal falló en su contra. Al menos, eso fue lo que le contó a Dick.

Ése fue el primer indicio que tuvo Dick Watchett de que en América, al igual que en Europa, existían antiguas familias aristocráticas, orgullosas de su sangre.

El hombre de la pierna de similor dorada persistía en cortejar a esa muchacha —que se llamaba Sukie—, cosa que a ella la contrariaba, pues, de hecho, era tan inocente como parecía, de modo que adoptó a Dick como protector acurrucándose contra él como un pajarito. Dick no se fijó en que la muchacha estaba bebiendo mucho, incluso más whisky puro de maíz que él. En realidad, era más de lo que ella solía beber: era muy joven y se trataba de la primera fiesta de ese tipo a la que asistía; pero como ya había empezado, no se le ocurrió parar. El whisky llegaba servido en unas jarras de cristal, cada una de un galón de capacidad, por lo que corría en abundancia.

Al poco le dijo a Dick que tenía un gato tan inteligente que primero comía queso y luego respiraba por las ratoneras —el cebo era su aliento— para hacer salir a los ratones. Se le estaba poniendo una mirada de loca y, a veces, cuando estaba en brazos de Dick, temblaba. Dick procuraba no hablar demasiado con ella, pero le encantaba tenerla allí. A él también le daba vueltas la cabeza, la fiesta parecía avanzar y retroceder, y le costaba escuchar. Pero Sukie, por entonces, ya debía de haberse bebido una pinta de ese licor puro de contrabando, que es muchísimo para una muchacha de dieciséis años, y acabó completamente ebria. De repente, la muchacha forcejeó para librarse del abrazo de Dick y se puso en pie de un salto. Sus ojos, más grandes que nunca, no parecían ver a nadie, ni siquiera a él. Con los dedos se puso a juguetear con los tirantes de su vestido y, después de aflojar una o dos cintas, consiguió desprenderse de toda la ropa que llevaba. Durante unos segundos se quedó allí de pie, completamente desnuda. Dick nunca había visto nada parecido. Después, la muchacha cayó inconsciente al suelo.

De improviso Dick dejó su propio vaso, y sintió una embriaguez todavía más desenfrenada que le presionaba las costillas. Vestida, la chica era un encanto, pero era aún más encantadora en esa postura, tan calma como una alberca. Aquella piel tan blanca, y su carita desamparada, con los ojos cerrados, los labios fruncidos ya en el incipiente malestar de la náusea. De repente Dick se percató de que todo el mundo había salido de la habitación, y con la misma inmediatez se percató también de que amaba a esa chica más que al cielo y la tierra. Con las manos temblorosas la enrolló con la alfombra que había ante la chimenea para que no se enfriara, la colocó lo mejor que pudo sobre un sofá para que estuviera cómoda, y regresó temblando a su barco.

Permaneció despierto durante horas, incapaz de mitigar la vívida imagen que la ebria inocencia de Sukie había grabado en su imaginación. Pero por fin se quedó dormido, mientras la encantadora cara y el cuerpo desnudo de la muchacha iban aflorando en su sueño. Y de repente, se despertó, y sintió que sus pesados párpados eran levantados por unos finos deditos, y se sorprendió mirando fijamente, a través de la textura de su sueño, unos ojos grandes, inquietos y luminosos, tan solo a pocos centímetros de los suyos, unos ojos que no eran los de Sukie. En un arrebato de pánico, le dio un golpe al interruptor de la luz. Era Thomas, con su pelo blando y su gran cola, alejándose a saltitos sobre sus pies extrañamente alargados, doblando y desdoblando, nervioso, las orejas.

La noche siguiente, la anterior a su partida rumbo a Colón y el canal de Panamá, el capitán Edwardes dio una fiesta a bordo, con un gramófono para poder bailar. El gramófono pertenecía al señor Foster, el segundo oficial. Las señoras eran amigas del capitán, principalmente parientes del agente de la compañía, o de los expedidores. Habían sido elegidas por los dictados del deber. Ninguna de ellas era joven, y ninguna hermosa. Y al no ser aristocráticas, como los amigos de Dick, se comportaban con un estricto decoro, si bien algo ordinario. El propio capitán Edwardes, el señor Buxton y el señor MacDonald se sentían felices y coqueteaban como niños, y el baile duró hasta muy tarde... hasta casi las once y media.

El único oficial que no participó fue el señor Rabb, que no pertenecía al Archimedes: había subido a bordo como oficial supernumerario, no como oficial numerado. En realidad pertenecía al Descartes, un navío de la flota de filósofos de la Sage Line,1 y desembarcaría en Colón para incorporarse a ese barco.

El señor Rabb era un cristiano estricto, y lo cierto es que no aprobaba el baile bajo ninguna circunstancia. Lo consideraba especialmente reprobable por parte de oficiales de alta graduación que tenían a su cargo tripulantes jóvenes e impresionables. Aparte de los cuatro aprendices, que todavía eran unos muchachos, estaba Dick Watchett por ejemplo. Bailar con esas señoras podría despertar en él esas mismísimas pasiones para las que Dios creó el refugio de la vida en el mar. Watchett mostró muy pocos signos externos de enardecimiento después de tener en sus brazos a esas parejas de baile; y sin embargo, iba contra la naturaleza que aquello no lo perturbara: ¿quién lo sabía mejor que el señor Rabb? Y los jóvenes eran tan engañosos…

No obstante, aquello no era asunto suyo, ni siquiera se trataba de su barco. Pero albergaba la esperanza de que el capitán Theobald, del Descartes, resultara ser una persona más formal.

Dick Watchett apreciaba al señor Rabb, al igual que todos los jóvenes que trataban con él. Los oficiales lo adoraban. Y lo cierto es que era una persona simpática, con su voz seca y cordial, su mente limpia, y su actitud cortés con los jóvenes y los pobres: un inglés de primera clase.

1. La Sage Line significaría literalmente la «Línea de los Sabios». (N. del T.)

Capítulo 2

i

El Archimedes salió de Norfolk a las cuatro de la tarde del día siguiente, bajando por el río Elizabeth hacia Hampton Roads. El faro de Craney Island, se dijo Dick Watchett, parecía un chalet suizo colocado sobre unos pilotes. La costa amarilla era baja y plana, con playas de arena. En el Roads había mucho tráfico, sobre todo vapores de línea que cruzaban la bahía, y una larga hilera de gabarras.

A las seis y media habían salido de cabo Henry, y allí les abandonó el práctico del puerto.

Las embarcaciones que se dirigían al sur se mantenían cerca del cabo Henry, por dentro de los bajíos. Es una costa extraña hasta el cabo Hatteras, casi toda ella no es más que una extensión de playa de poca altura que separa las aguas interiores del océano: un límite bastante vago para un continente tan grande. Hasta ahí, el capitán Edwardes siguió la costa. Al sur del cabo Hatteras, la costa se retira hacia el oeste. En el cabo Hatteras, por lo tanto, a las tres de la mañana, el Archimedes dijo adiós a Norteamérica, poniendo rumbo a la isla de San Salvador, en las Bahamas.

El día era claro y luminoso. El mar y el cielo de un azul oscuro, con algunas nubes blancas y algodonosas. Aunque era finales de otoño, parecía haber vuelto el verano, pues en cuanto hubieron atravesado la corriente del Golfo, el sol, sin nubes ni brumas interpuestas, compensó lo tardío de la estación con la intensidad que le otorgaba la latitud. El Archimedes estaba solo en el mar, y acababan de abandonar la tierra: es el momento en que todos los tripulantes de una embarcación se sienten más felices.

Solos, naturalmente, salvo por los delfines, pues la proa de la embarcación, cortando el cristal violeta, proyectaba, hacia el exterior, centelleantes masas de la espuma más blanca, y en las profundidades de ese cristal los delfines danzantes eran lo más hermoso que yo había visto jamás. Una docena de enormes delfines, mucho más largos que un hombre. El color del lomo era marrón oliváceo, y sus dorsos y vientres de un verde pálido reluciente. Su forma era la auténtica imagen de la velocidad. El hocico puntiagudo, por delante de la frente protuberante, hendía el agua a la perfección y ésta volvía a juntarse tras la cola palpitante como si no hubiera sucedido nada.

Casi todos bailaban de dos en dos, moviéndose de lado a lado de la proa como dos personas en una pista de patinaje; luego se cruzaban, uno por encima, el otro por debajo; después giraban hacia un lado, como un destello plateado verdoso en las profundidades del agua; luego subían a la superficie, de manera que la aleta trasera cortaba el aire dejando un penacho blanco tras de sí. Saltaban como vigorosas sirenas, tan felices que no pudiesen permanecer quietas; brincaban y retorcían los lomos al saltar, a veces eran dos, a veces tres, o cuatro o cinco a la vez. De repente dos se alejaban y juntos abandonaban la compañía del barco; y dos más, surgidos de la nada, cruzaban la proa y se incorporaban a ese maravilloso juego acuático.

Al principio Sukie había deslumbrado a Dick, iluminando todos los rincones de su mente, pero, después de dos días, la muchacha se había encogido y echando atrás, como la abertura a través de la cual entras en un túnel. Se había convertido en una luz más sobrenatural que la de pleno día, pero muy distante, pequeña y clara. Sin embargo, ahora, mientras Dick contemplaba los delfines, por un instante, la luz pareció alumbrar su mente de nuevo, adentrándose suavemente en todos sus rincones oscuros, para atenuarse luego sumiéndole en un estado de ánimo de agradable tristeza.

Aquella noche volvió a ver algo muy hermoso, algo rara vez visto, excepto en los mares de China: una zona del océano tan fosforescente que proyectaba un resplandor hacia el cielo antes de que el barco la alcanzara. Cuando se aproximaron a ella, toda el agua centelleaba como las estrellas, y todo lo que se movía en su interior parecía estar envuelto en una fría llama. En las profundidades, algún que otro pez emitía una luz rotatoria, como un faro.

Era algo singular y magnífico. Pero no le conmovió tanto como los delfines.

ii

Tardaron cuatro días en llegar a San Salvador.

Parecía que ya habían atravesado el pequeño oasis de verano, pues llegó una marejadilla gris procedente del sureste y una fresca brisa, y el cielo se nubló, con algún chaparrón ocasional. No obstante, no había razón alguna para esperar que el tiempo empeorara mucho. La temporada de huracanes había terminado hacía por lo menos dos semanas, y tampoco se observaban esas olas alargadas y aceitosas que presagian una tormenta tropical, ni nubes de aspecto ominoso. Era un tiempo tonificante, eso es todo.

La rutina del barco estaba ya plenamente establecida. En las comidas nadie le hablaba al capitán, salvo que éste tomara antes la palabra. En privado, el capitán Edwardes no era una persona que impresionara o intimidara, pero sí, en cambio, su cargo.

El capitán Edwardes carecía de ese porte majestuoso que poseen muchos marinos. Era un hombre menudo, con aspecto de querubín, aunque moreno. Tenía los ojos vivos, pero su viveza parecía derivar más del entusiasmo que de la fuerza; y si su rango se lo hubiera permitido, se adivinaba que habría sido un hombre muy afable. Era originario de Carmarthenshire. Y para un hombre de Norfolk, como Dick Watchett, era difícil, en cualquier caso, venerar a un galés. Por otro lado, el primer oficial, el señor Buxton, procedía de su mismo condado. En su fuero interno, Dick habría preferido verlo a él al mando.

También el señor Foster, el segundo oficial, un hombre recio del norte de Inglaterra, parecía un marino de lo más eficiente.

Pero un fisonomista sin prejuicios, capaz de mirar a su alrededor en busca de alguien en quien depositar una confianza ciega, habría elegido sin duda al enjuto y pequeño hombre de Devonshire, el supernumerario señor Rabb, con esos ojos azul brillantes que miraban fijamente y su mandíbula firme, con un aspecto más propio de un oficial del ejército que de la marina mercante. Sólo había una cosa desagradable en el señor Rabb: tenía las uñas en carne viva de tanto mordérselas.

Eran las dos de la madrugada cuando divisaron el faro de San Salvador. Dejaron la isla diez o doce millas al este, pasando entre ésta y Rum Cay, cuyos acantilados, iguales y blancos, apenas se asomaban a la primera luz de la mañana. Ahora navegaban entre las islas, aunque sin arrimarse a ninguna. Poco después del desayuno, la torre azul de Beam Rock quedaba del través con respecto a la quilla. El día era aún lluvioso, con viento y oleaje moderados. Y durante el resto del día no avistaron nada, hasta que a las cuatro de la tarde divisaron la alta torre de Castle Island.

Dick nunca había visto las Indias Occidentales. Y ahora resultaba descorazonador no ver de esas islas paradisíacas más que un faro ocasional o un borrón sobre el mar a través de la lluvia.

A las nueve de la noche pusieron rumbo al este de cabo Maysi, el extremo más oriental de Cuba, y se adentraron en ese amplio canal entre Cuba y Haití, conocido como el Paso de los Vientos. El propio cabo tiene escasa altura y no se veía en la oscuridad, pero las borrosas terrazas de la Sierra del Purial se alzaban, una tras otra, contra el cielo más claro.

Fue después de las cinco de la mañana, justo al amanecer, cuando pasaron al este de la isla de Navaza: una desolada esponja de piedra caliza entre Jamaica y Haití. Era el último pedazo de tierra firme que verían antes de alcanzar Colón, la entrada del canal de Panamá, donde el señor Rabb se incorporaría a su propio barco. Les esperaba una breve travesía a través del desolado mar Caribe, un trayecto de unas cuarenta y ocho horas.

Durante todo el día sopló viento fresco del noreste, y el negro mar estuvo encrespado. Pero ¿qué es un mar encrespado y una brisa fuerte para una magnífica y moderna embarcación como el Archimedes? Suficiente para que demuestre sus buenas cualidades, no más, suficiente para impedir que la vida a bordo resulte enervante. El viento silbaba en los cables, la espuma barría la cubierta de proa, y de tanto en tanto azotaba a algún chino imprudente que intentaba sortear los remolinos de agua con su ropa de algodón que parecía de papel. Aquello bastó para que, en el puente, Dick Watchett se sintiera un marino, para que apartara de sí la descorazonadora idea de que en aquellos tiempos la vida de un marino se reducía sólo a empollar para los exámenes y llevar la cuenta de los víveres.

Al atardecer, soplaba ya un temporal, aunque no iría a más, pues la temporada de los huracanes había pasado. Las olas eran lo bastante grandes como para que el Archimedes cabeceara y se bamboleara; y de haber llevado pasajeros a bordo, éstos habrían permanecido callados y malhumorados en sus cabinas, o medio congelados en las sillas de cubierta con un gesto más bien avinagrado; o, los menos, se habrían puesto a andar, arriba y abajo, por cubierta, saludándose cordialmente con una sonrisa forzada, como vikingos venidos a menos. Pero no había pasajeros a bordo del Archimedes, ni siquiera peregrinos; y el único ser que sufría de mareo era Thomas, de un modo decoroso y reservado, dentro de la sirena de niebla.