7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Der Mythos von Eva und Adam ist eines der mächtigsten Bild- und Denkmotive der westlichen Kultur. In den entscheidenden Wandlungen unserer Geschichte wurde er umgestaltet; die großen sozialen, intellektuellen und künstlerischen Schübe spiegeln sich in seinem Bild. Kurt Flasch geht in diesem faszinierenden Essay den kulturhistorischen, theologischen und kunstgeschichtlichen Aspekten dieses Mythos nach und erzählt von dessen Wandlungen. Dieses Buch handelt vom Ursprung der Menschheit, von Gott und der Erschaffung Evas, vom Paradies und der Erbsünde. Es rückt Eva ein wenig in den Vordergrund und zeigt erneut die Macht des männlichen Blicks auf die Frau. Kurt Flasch ist als Reisender Eva und Adam oft begegnet: an der Bernwardstür in Hildesheim, an der Fassade von Notre Dame in Paris und am Adamportal in Bamberg, in der Brancacci-Kapelle in Florenz und in der Sistina im Vatikan. Noch öfter hat er sie in alten Texten angetroffen. Im ersten Teil des Buches präsentiert Flasch die Bilder und Erzählungen, ihre Umformungen und Auslegungen. Im zweiten Teil gibt er einen Eindruck von der europäischen Denkarbeit an dem ursprünglich orientalischen Stoff und stellt die Doktrinen und Denkgebäude vor, die von der Paradieserzählung motiviert wurden - das große christliche Dauerthema von Erbsünde und Rettung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

KURT FLASCH

EVA UND ADAM

Wandlungen eines Mythos

C.H.Beck

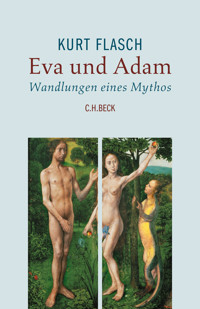

Die Erschaffung Evas. Zum Frontispiz

Das Bild zeigt eine glasierte Terracottaarbeit aus dem Dommuseum in Florenz, die dem jungen Donatello (1409) zugeschrieben wird. Die Bäume erinnern daran, daß die Szene im Paradies spielt. Adam liegt noch in tiefem Schlaf. Der Künstler zeigt nicht, wie Gott eine Rippe Adams entnimmt, sondern das Hervorkommen Evas aus seiner rechten Seite. Diese Herkunft Evas galt früheren Jahrhunderten als Vorzeichen des Entstehens der Kirche aus der Seitenwunde des Gekreuzigten; die dralle Körperlichkeit dieser jungen Frau Donatellos erinnert kaum an die Kirche.

Wir sehen hier nicht die Entnahme der Rippe und ihre schwerverständliche Umformung; hier stützt sich die fertig gestaltete Eva auf Gottes Arm. Sie umarmt ihn nicht, aber er zieht sie auch nicht aus Adam heraus in die Höhe. Ihr Körper erscheint nicht als Einfallstor des Satans, sondern verbindet Gott mit Adam. Evas und Gottes Blick treffen einander nicht; die Distanz bleibt gewahrt. Gott blickt in eine weite, nicht eben erfreuliche Zukunft.

Das Bildmotiv hat eine lange Vorgeschichte (vgl. dazu unten S. 65 f.). Vor 1100 zeigten Künstler die Herausnahme der Rippe. Damals baute Gott den Knochen Adams zu einem Frauenkörper um. Nach 1100 bevorzugten sie eine intimere, eine organischere Entstehung, direkt aus Adams Seite. Aber Eva wurde dann eher skizziert als plastisch figuriert. Sie nahm im Laufe der Jahrhunderte an Körperlichkeit zu und rückte näher an den Schöpfer heran. Hier fällt ihr vollentwickelter Körper in seinen Arm. Dadurch zeichnet ihr Leib eine Verbindungslinie zwischen dem Kopf Gottes und dem Kopf Adams.

Der Künstler arbeitete nicht wie Andrea Pisano und Ghiberti vor ihm mit Bronze; er nahm rötlichen Lehm. Das entsprach der Überlieferung, der zufolge Adam aus roter Erde genommen war. Die Glasur verleiht der Entstehung Evas aus dem Erdenkloß Adam etwas vom paradiesischen Glanz und erhöht zugleich die Sichtbarkeit des irdischen, des irdenen Stoffs.

Zum Buch

Der Mythos von Eva und Adam ist eines der mächtigsten Bild- und Denkmotive der westlichen Kultur. In den entscheidenden Wandlungen unserer Geschichte wurde er umgestaltet; die großen sozialen, intellektuellen und künstlerischen Schübe spiegeln sich in seinem Bild. Kurt Flasch geht in diesem faszinierenden Essay den kulturhistorischen, theologischen und kunstgeschichtlichen Aspekten dieses Mythos nach und erzählt von dessen Wandlungen.

Dieses Buch handelt vom Ursprung der Menschheit, von Gott und der Erschaffung Evas, vom Paradies und der Erbsünde. Es rückt Eva ein wenig in den Vordergrund und zeigt erneut die Macht des männlichen Blicks auf die Frau. Kurt Flasch ist als Reisender Eva und Adam oft begegnet: an der Bernwardstür in Hildesheim, an der Fassade von Notre Dame in Paris und am Adamportal in Bamberg, in der Brancacci-Kapelle in Florenz und in der Sistina im Vatikan. Noch öfter hat er sie in alten Texten angetroffen. Im ersten Teil des Buches präsentiert Flasch die Bilder und Erzählungen, ihre Umformungen und Auslegungen. Im zweiten Teil gibt er einen Eindruck von der europäischen Denkarbeit an dem ursprünglich orientalischen Stoff und stellt die Doktrinen und Denkgebäude vor, die von der Paradieserzählung motiviert wurden – das große christliche Dauerthema von Erbsünde und Rettung.

Über den Autor

Kurt Flasch gilt als der bedeutendste deutsche Historiker mittelalterlicher Philosophie. Er wurde u.a. mit dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa, dem Hannah-Arendt-Preis, dem Lessing-Preis für Kritik, dem Essay-Preis Tractatus und dem Joseph-Breitbach-Preis ausgezeichnet. Bei C.H.Beck sind zuletzt von ihm erschienen: Der Teufel und seine Engel (22016), In Richtung Wahrheit (2014) Warum ich kein Christ bin (52013, bp 2015) und Meister Eckhart (32013).

INHALT

VORWORT

ERSTER TEIL: BILDER UND ERZÄHLUNGEN

I. ERSTE BILDER

1. Ursprung, der mitgeht

2. Bilder von Eva und Adam

II. URGESCHICHTEN

1. Menschen wie wir?

2. Als Mann und Weib erschuf er sie

3. Eva entsteht aus der Rippe

4. Eva greift nach dem Apfel

III. AUSLEGUNGEN

1. Legenden

2. Der Vater der Erbsünde

3. Eva und Adam in der Neuzeit

IV. INTERESSEN

ZWEITER TEIL: DOKTRINEN

I. ERSCHAFFUNG

1. Adam aus Erde

2. Eva – aus Adams Rippe

II. PARADIES

1. Ein wenig Geographie

2. Leben im Paradies

III. SÜNDENFALL

IV. VERTREIBUNG

V. ERBSÜNDE

VI. RETTUNG

RÜCKBLICK

ANMERKUNGEN

Anmerkungen zum ersten Teil

Anmerkungen zum zweiten Teil

BILDNACHWEIS

Rationi valde videtur ridiculum

Martin Luther, Vorlesungen über 1. Mose WA 42, S. 73, Zeile 16

VORWORT

Dieses Buch handelt von Gott und der Erschaffung Evas; es erzählt von Paradies und Erbsünde, aber es ist kein theologisches Buch. Es stellt keine Ansprüche auf dem Feld der Gottesgelehrtheit; es teilt keine Neuigkeiten mit über die schlimmen Folgen von Evas Sünde für das Seelenheil der Menschen.

Dieses Buch handelt vom Ursprung der Menschheit, aber es ist kein biologisches oder ethnologisches Buch. Es bringt keine Neuigkeiten über die afrikanische Lucy; es ermittelt nicht Adams Eltern.

Dieses Buch rückt Eva ein wenig in den Vordergrund und belegt erneut die Macht des männlichen Blicks auf die Frau, aber es ist kein feministisches Buch. Im Gegenteil: Die Kritik feministischer Theologinnen ist ihm sicher, denn es widersteht dem Versuch, den alten Texten über Eva etwas Frauenfreundliches abzugewinnen. Es räumt Hildegard von Bingen keinen besonderen Raum ein, denn auch Hildegard ist nicht über die traditionelle Sicht hinaus gekommen, daß der Mann sich zur Frau verhält wie die Seele zum Leib, oder, schlimmer noch im Gestus der Unterordnung, wie die Gottheit zur Menschheit in Christus.

Dieses Buch handelt von Eva und Adam als Themen der westlichen Kunst, des westlichen Glaubens und Wissens. Es lädt zum Nachdenken ein, indem es – so heiter und so kurz wie möglich – ein paar wenig bekannte Einzelheiten mitteilt aus dem Grenzgelände zwischen Kunst- und Ideengeschichte. Ich rede als Historiker von Bildern und Ideen. Ich erzähle als Reisender, der Eva und Adam oft begegnet ist, an der Bernwardstür in Hildesheim, an der Fassade von Notre Dame und am Adamsportal in Bamberg, in der Brancacci-Kapelle, Florenz, und in der Sistina im Vatikan. Noch öfter habe ich sie angetroffen in meinen alten Texten. Sage niemand, das sei wenig. Unterschätzen wir nicht die Macht der Philologie: Ich gestehe, die Pläne Gottes und die Anfänge der Menschheit in der Natur nicht zu kennen. Aber die philologische Recherche zeigt sie in Werken der Kultur. Sie erreicht dabei einen hohen Grad der Gewißheit. Sie bietet die Pläne des Allmächtigen und die Stimme der Stammeltern in kontrollierbarer Form. Die Bilder, die ich nenne, kann jeder Reisende anschauen; die Texte, die ich zitiere, kann jeder Leser nachschlagen. Deren lateinische Sprache sollte das Lesevergnügen nicht mindern; ich habe die lateinischen Zitate zwar nicht immer wörtlich übersetzt, aber im laufenden deutschen Text zusammengefaßt.

Zauberkraft der Philologie: Sie erreicht auf schwankendem Boden Sicheres. Freilich nur über die Meinungen der Menschen.

Berlin, Wissenschaftskolleg, im Mai 2004

Kurt Flasch

ERSTER TEIL

BILDER UND ERZÄHLUNGEN

I. ERSTE BILDER

1. Ursprung, der mitgeht

Der englische Gelehrte Philip C. Almond nannte die Geschichte von Eva und Adam den «zentralen Mythos der westlichen Kultur».[1] Damit irrte er ein wenig in der Geographie, denn das Paradies lag, sicherer Kunde nach, an Euphrat und Tigris, also im Osten, in der Gegend des heutigen Irak, aber ansonsten hat er kaum übertrieben: Zwar hatte die westliche Kultur nie ein einfaches Zentrum; sie war immer, jedenfalls seit den Sophisten, ein Gewoge widerstrebender Kräfte. In ihr kämpfte Venus gegen Eva-Maria; Prometheus stand neben Adam. Und doch ist es richtig: Die Geschichte von Eva und Adam wurde eines der mächtigsten Bild- und Denkmotive im Einflußbereich der drei mittelmeerischen Religionen. Sie hat diesen Lebensraum geprägt, nie sie allein, aber doch sie vor allem. Eva und Adam sind mitgegangen mit unserer Geschichte; sie zeigten sich formbar, in den entscheidenden geschichtlichen Wandlungen des Westens wurden sie mit umgestaltet. Die großen sozialen, intellektuellen und künstlerischen Schübe spiegeln sich in ihrem Bild. Weil sie wandelbar waren, blieben sie. Für viele Jahrhunderte wurden sie normativer Inbegriff und Inbild unserer Herkunft; sie repräsentierten zugleich das verlorene Paradies und unsere Geschichte, unser Elend und unsere Größe. Sie erklärten das offensichtliche Mißverhältnis zwischen Gottes Allmacht und dem Zustand des menschlichen Lebens. Sie zeigten exemplarisch das Verhältnis von Frau und Mann. Im täglichen wie im kulturellen Leben der Zeit bis 1800 waren sie präsent, handgreiflicher und sichtbarer, als wir es uns gewöhnlich vorstellen. Ihr Mythos lebt bis heute. Wer auf der Google-Suchmaschine das Stichwort «Eva» aufruft, findet fieberndes Leben. Der Spiegel vom 15. September 2003 brachte eine Titelgeschichte über das Y-Chromosom oder warum es Männer gibt; er wählte als Titelbild die Adamfigur Michelangelos. Der Mann, das ist auch heute noch: ADAM.

Es geht hier um Adam, aber die Hauptakteurin im Paradies war Eva. Heute beginnt jeder Redner, sei er noch so mittelmäßig, seinen Vortrag mit der Anrede «Meine Damen und Herren»; er läßt den Damen den Vortritt. Nur wenn von unseren ehrwürdigen Stammeltern die Rede ist, stellt sich wie selbstverständlich die umgekehrte Reihenfolge ein; wir sagen fast immer: Adam und Eva. Das ist historisch zu erklären, und auch das habe ich hier vor.

Seit der Französischen Revolution sind wir alle Damen und Herren; seitdem gehört den Damen der erste Platz, weil nicht im Leben, daher um so sicherer in der Anrede. Nur Eva wird er verweigert. Dabei gibt es ernsthafte Argumente, Eva zuerst zu nennen. Ein Autor des 8. Jahrhunderts, Ambrosius Autpertus, nannte Eva «Urheberin der Sünde», auctrix peccati.[2] Eva war nicht nur die Mutter der Sünder, sondern die Mutter aller Sünden. Sie brachte alles in Bewegung. Von ihr kommt alles Elend, aber auch alle Entwicklung. Die bewährtesten theologischen Autoren, große Männer wie Augustinus und Thomas von Aquino, erklärten, Eva sei die Hauptschuldige; für Adam erfanden sie intelligente Minderungsgründe. Sie griff nach dem Apfel, nicht Adam; sie eröffnete die menschliche Geschichte. Darum kommt sie hier zuerst.[3]

2. Bilder von Eva und Adam

Es sah zunächst so aus, als hätte alles gutgehen können. Gott und Menschen in fröhlicher Eintracht. Gottvater, ein wenig größer als der Mensch, will nicht, daß Adam allein sei; er schafft ihm eine Freundin und führt sie ihm zu, sie zärtlich an der Schulter leitend. Sie gefällt Adam auf den ersten Blick; er gestikuliert freudig mit den Armen, sie zu begrüßen. So sah es jedenfalls der Künstler, der um 1015 die Bronzetür am Dom von Hildesheim geschaffen hat, die sogenannte Bernwardstür. Gott tritt auf wie ein Vater mit seinen schon großen Kindern, in heiterer Gesellschaft. Der Unterschied zwischen Gott und seinen Ebenbildern wird nicht verwischt, aber so klein wie nötig dargestellt. Adam fällt nicht etwa zu Boden, weil der Herr erscheint; seine Aufmerksamkeit ist ganz auf Eva gewendet, und ihrem Schöpfer gefällt das so. Die frühe Hildesheimer Szene, Gott führt Eva zu Adam, bildet das zweite Bild eines Zyklus von 16 Szenen, der von der Erschaffung über den Sündenfall zur Erlösung führt; wir sollen sie beim Betrachten nicht isolieren. Sie ist fast nur eine Momentaufnahme: ein glücklicher Augenblick in der Geschichte der Menschen. Das Unglück steht vor der Tür, wird aber aufgehalten und soll nicht das letzte Wort behalten.

Wir bleiben in Hildesheim. An der Decke der Klosterkirche St. Michael sehen wir Eva und Adam als Herrscherpaar in paradiesischer Herrlichkeit. Das großformatige Deckengemälde der Zeit um 1200 stellt sie an den Anfang einer Reihe von Herrschergestalten, die mit Christus, dem Allherrscher, endet. Auch hier bilden sie einen Anfang, der Fortsetzung findet; aber die folgenden Szenen übergehen Sündengeschichte und Kreuzestod. Wir sehen eine Galerie göttlich beglaubigter Könige, an deren Ende Christus Pantokrator und an deren Anfang Eva und Adam stehen, nicht Adam allein. Der Künstler leugnet nicht den Sündenfall und die Notwendigkeit der Erlösung; er interessiert sich nicht für sie. Die Sünde Evas und Adams behandelt er wie eine kleine Ordnungswidrigkeit, wie sie in jedem Herrscherhaus einmal vorkommt; sie hebt die Legitimität, die Gottesnähe der Könige nicht auf. Eva und Adam leben in einer Umgebung, die vornehmer und heiler ist als die Welt der späteren Herrscher; sie leben im goldenen Zeitalter; darauf deuten massive Goldpunkte, die dieses Bild als ganzes überziehen und es von den anderen Herrscherbildern der Decke unterscheiden.

Die Zeit um 1200 dachte offenbar Eva und Adam nicht nur und nicht primär als Elendsgestalten, als bestrafte Sünder. Sie waren der strahlende Anfang der Menschheitsgeschichte; sie repräsentierten Ordnung und überlegenes Wissen; sie waren das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes und fanden ihre Entsprechung im göttlichen, im sichtbaren Gottmenschen.

Aber es gab im Bild Evas und Adams regionale und temporale Differenzen; ihr Bild wechselte noch. In Hildesheim repräsentierten sie um 1200 die ungebrochene Kontinuität der Gottesherrschaft; in Clermont-Ferrand sehen wir sie auf einem Kapitell des 12. Jahrhunderts als vertriebene Sünder.