3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Nach ihrem Studium zieht Sina für drei Monate aus München zu ihrem Vater. Die ländliche Idylle Schleswig-Holsteins soll der Ort sein, an dem Sina sich darüber klar werden will, was sie mit ihrem Leben anfangen möchte. In der Kneipe ihres Vaters lernt sie den eigenbrötlerischen Wolf kennen, der in einer kleinen Hütte im Wald wohnt und sich von den Bewohnern des Dorfes fernhält. Er spricht mit niemandem, bis Sina ihm eines Tages im Wald begegnet. Ein Unfall bringt die beiden einander näher und Sina erfährt durch einen Zufall von Wolfs schwerem Schicksalsschlag. Von Tag zu Tag werden Sinas Gefühle für diesen undurchdringlichen Mann stärker, und sie beginnt, hinter die Fassade des mürrischen Waldschrats zu schauen. Als auch ihr eigenes Leben aus den Fugen gerät, ist er es, der ihr mit Rat und Tat zur Seite steht. Aber reicht das aus? Ist Wolf in der Lage, wieder Vertrauen in andere Menschen zuzulassen? Und kann er es schaffen, seine Mauern einzureißen und die Liebe, die Sina für ihn empfindet, zu erwidern?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Zitze

Fliegender Diamant

Mein Eisvogel

Foto

Dusselige Großstadtkuh

Wolfseye

Worte

Kneippkur

Smaragd

Lächeln

Zwei Tage

Schweigen

Rückzug

Schwäche

Das Messer

Meine Worte

Reden

Schnitte

Hand in Hand

Kaffee

Der Tag

Seelenschmerz

Abschied

Zeichen

Der Wald

Fassungslos

Leiden

Papa

Träume

Eine Woche

Verwundert

Müde

Luna

Luxus

Anders

Überraschung

Wohlfühlen

Veränderung

Marie

Neuer Mensch

Der Tag, die Sorge!

Absturz

Sternenfamilie

Wildpark

(K)ein Bier

Bedürfnisse

Zurück

Epilog

Flausen im Kopf, Waldschrat im Herzen

Von:

Kerry Greine

&

Ben Bertram

Alle Rechte vorbehalten!

Nachdruck, Vervielfältigung und Veröffentlichung - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung der Autoren!

Im Buch vorkommende Personen und die Handlung dieser Geschichten sind frei erfunden und jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist zufällig und nicht beabsichtigt.

Text Copyright © Kerry Greine & Ben Bertram, 2017

Impressum:

Text:

Kerry Greine

Lehmstich 3

21423 Winsen

E-Mail: [email protected]

und

Ben Bertram

Stellauer Straße 30 B

25563 Wrist

E-Mail: [email protected]

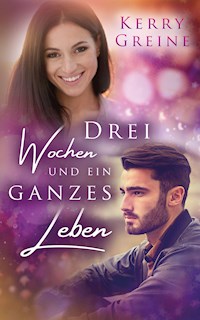

Covergestaltung:

Grittany Design

www.grittany-design.de

Motivbilder:

Adobe Stock:

© eugenepartyzan

© K.-P. Adler

© zenina

© Aleksandra Smirnova

© alenalihacheva

Korrektorat:

SW Korrekturen e.U.

Zitze

Es klopfte an der Wohnungstür, als ich gerade meine letzten Klamotten in den Kleiderschrank räumte.

„Hey, Mäuschen. Kommst du klar? Oder brauchst du noch irgendwas?“, fragte mein Vater, nachdem ich ihn reingelassen hatte. Er wirkte ein wenig nervös, als er sich in der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung umschaute.

„Nein, ich glaube, ich habe alles. Danke schön. Du hättest dir echt nicht so viel Mühe machen müssen. Ich bin doch schon groß, ich kann für mich allein einkaufen.“ Ich zwinkerte meinem Pa zu und meine Worte schienen ihn ein wenig zu beruhigen.

„Ach, lass mich meine Tochter doch mal ein bisschen verwöhnen. Ich hab dich so lange nicht gesehen, da wollte ich dir einfach gern eine Freude machen.“ Ja, das stimmte. Es war schon wieder viel zu lange her, dass wir uns gesehen hatten. Ich liebte meinen Pa sehr, doch wir trafen uns leider nur selten. Nach der Scheidung von meiner Mutter vor zehn Jahren war er von München in den hohen Norden, in ein Dorf in Schleswig-Holstein, gezogen. Seitdem war unser Kontakt aufgrund der Entfernung leider stark eingeschränkt. Auch wenn wir in den letzten Jahren viel telefoniert hatten, war es doch etwas ganz anderes, als sich zu sehen.

„Ach Papa!“, sagte ich und nahm ihn in den Arm. Fest drückte er mich an sich und gab mir einen Kuss auf die Haare.

„Ich freu mich so sehr, dass du endlich hier bist! Auch wenn es nur für drei Monate ist, endlich haben wir mal ein wenig Zeit für uns“, murmelte er, dann löste er unsere Umarmung und trat einen Schritt zurück. Wieder schaute er sich um.

„Und du bist sicher, dass du nichts weiter brauchst?“, fragte er erneut und ich nickte.

„Ganz sicher!“, antwortete ich.

„Fein, dann gehe ich mal … Die Arbeit ruft. Falls irgendwas sein sollte …“

„Dann brauche ich nur die Außentreppe hinunterzugehen“, unterbrach ich ihn. Er nickte lächelnd und ließ mich dann allein.

Ich ging in die Küche und öffnete den Kühlschrank. Na ja, „ein bisschen verwöhnen“ war wohl die Untertreibung des Jahres. Die Küchenschränke, der Kühlschrank und das Eisfach waren prall gefüllt mit all dem, was ich gerne aß. Ich hatte deutlich mehr, als ich brauchte, und wie es ausschaute, würde ich vieles davon gar nicht schaffen, bevor das Haltbarkeitsdatum ablief. Aber ich wusste, mein Pa meinte es gut. Es war seine Art, mir zu zeigen, wie sehr er mich liebte und wie sehr er sich freute, dass ich hier war.

Vor drei Monaten war mir die Idee gekommen, nach meinem Germanistik-Abschluss für ein paar Monate herzukommen. Ich wollte Zeit mit meinem Papa verbringen und mir in aller Ruhe überlegen, was ich mit meinem Studium anfangen und wo ich mich bewerben wollte. Was eignete sich dafür besser als ein kleines Dorf und die absolute Ruhe, die hier herrschte.

Mein Pa war von meiner Idee begeistert. Sofort hatte er angefangen, die kleine, leer stehende Einliegerwohnung über seiner Dorfkneipe herzurichten und bezugsfertig zu machen. Die Wände waren frisch gestrichen, das Parkett abgeschliffen und neu versiegelt. Er hatte neue, moderne Möbel für mich besorgt und sogar Gardinen in meiner Lieblingsfarbe aufgehängt. Auch wenn diese Wohnung nicht sonderlich groß war, war sie einfach traumhaft schön geworden. Ich fühlte mich von der ersten Sekunde an schon viel wohler, als ich es in meinem WG-Zimmer je getan hatte.

Als ich hier angekommen war, war mein kleines weißes Auto bis unters Dach voll gewesen mit Kisten und Koffern. Das Nötigste für die nächsten drei Monate hatte ich mit hierher genommen, der Rest meiner Sachen war in München eingelagert, bis ich mich endgültig entschieden hatte, wo ich zukünftig wohnen wollte. Jetzt machte ich mich daran, alles auszuräumen und in die Schränke zu verstauen.

Zwei Stunden später ging ich über die Außentreppe nach unten. Ich wollte meinem Vater in der Kneipe ein wenig Gesellschaft leisten. Auch wenn er bereits seit mittags geöffnet hatte, vermutete ich, dass nicht viel los sein würde. Wer setzte sich auch schon am Nachmittag in eine Kneipe?

Das rote Backsteingebäude mit den großen, weiß gerahmten Sprossenfenstern zur Straße hin wirkte einladend und gar nicht so verkommen und düster, wie man sich eine kleine Dorfkneipe so vorstellte.

Über der Tür hing ein hellgelbes Schild, auf dem in blauen Lettern der Name „Zitze“ stand. Ich konnte nicht genau sagen, ob es eine Anlehnung an unseren Nachnamen Zitzler war oder ob die Namensgebung nicht eher mit dem Landleben in Verbindung stand. Wahrscheinlich war der Name aber doch unserem Nachnamen geschuldet, immerhin wurde ich als Kind auch häufig damit geärgert. Daher musste ich ein wenig schmunzeln, als ich die Tür öffnete und eintrat.

Zu meiner Überraschung war schon einiges los, als ich im Gastraum ankam. Der Großteil der Tische war besetzt und auch am Tresen saßen bereits einige Gäste. Ich war noch nie hier gewesen, mein Vater hatte mich immer in München besucht, daher kannte ich seine Kneipe nur aus Erzählungen.

Überrascht schaute ich mich um. Wie von außen bereits zu erahnen gewesen war, entsprach auch das Innere nicht dem, was ich erwartet hatte.

Hell und freundlich wirkte der Laden. An den Wänden hingen wunderschöne Landschaftsaufnahmen in Schwarz-Weiß. Ein Trecker, der gerade ein Feld pflügte, ein Waldrand, hinter dem die Sonne aufging, eine Wildblumenwiese, ein einfacher hölzerner Lattenzaun. Doch schon auf den ersten Blick war zu erkennen, dass diese Fotos etwas Besonderes waren, und ich nahm mir vor, meinen Vater zu fragen, ob er sie gemacht hatte. Besonders gut gefiel mir ein Bild von einem Flusslauf am Waldrand. Obwohl es schwarz-weiß war, wirkte es so real und romantisch, dass ich mich am liebsten sofort an das Ufer gesetzt hätte.

„Hey, Sina! Schön, dass du kommst“, riss die Stimme meines Vaters mich aus meinen Betrachtungen. Er freute sich sichtlich, mich zu sehen, und so ging ich zu ihm hinüber an den Tresen.

„Magst du was trinken?“, fragte er, kaum dass ich auf einem der Barhocker Platz genommen hatte.

„Ja, gern. Aber bitte kein Bier!“ Mein Blick wanderte zu den Gläsern, die auf dem Tresen standen. Es war noch nicht mal 17 Uhr, für meinen Geschmack viel zu früh, um mit Alkohol anzufangen. Oder lag es daran, dass heute Samstag war und niemand mehr arbeiten musste?

Ich entschied mich für eine Cola light, und während ich trank, musterte ich die anwesenden Dorfbewohner. Hauptsächlich ältere Männer waren hier vertreten. An mehreren Tischen wurde Karten gespielt, andere hatten Würfelbecher vor sich stehen. In einer Ecke war ein Spielautomat an der Wand, vor dem einer der Herren sein Glück versuchte, den Jackpot zu knacken.

„Ist das hier immer so?“, fragte ich meinen Pa und deutete auf die Leute. „Oder gibt es hier so wenig Frauen?“

Mein Vater grinste.

„Nein, hier gibt es schon auch Frauen. Die Jungs sind fast alle verheiratet. Aber sie werden von ihren Frauen rausgeschmissen, damit sie nicht im Weg rumstehen, während das Abendessen vorbereitet wird. Das ist hier ganz normal. Warte mal ab, in einer Stunde sind die alle weg, dann ist hier Totentanz. Und nach der Tagesschau kommen sie zusammen mit den Frauen wieder, dann wird es voll hier.“

Ein wenig wunderte ich mich schon über diese merkwürdigen Gepflogenheiten, aber vielleicht war ich auch einfach nur viel zu sehr ein Großstadtkind.

Während ich meine Cola light trank, erzählte mir mein Vater, was es hier alles zu erleben gab. Wobei „erleben“ für ihn wohl eine andere Bedeutung hatte als für mich. Außer dieser Kneipe gab es in dem 500-Seelen-Dorf anscheinend nur noch eine kleine Bäckerei. Ansonsten war hier in der Gegend nichts außer Wald, Feldern, Bauernhöfen und Tieren. Okay, ich hatte nicht erwartet, dass es hier Diskotheken und Shoppingmalls geben würde, aber zumindest einen vernünftigen Supermarkt oder ein, zwei Bekleidungsgeschäfte. Leider wurde ich eines Besseren belehrt. Und nicht nur das, mein Vater lachte mich sogar aus.

„Sei froh, dass wir hier mittlerweile vernünftiges Internet haben. Vor anderthalb Jahren musste man sich hier noch mit einem 56k-Modem über die Telefonleitung einwählen“, erklärte er mir und ich lachte auf.

„Ja, genau. Sehr witzig, Papa. Veralbern kann ich mich selbst“, antwortete ich augenzwinkernd, doch einer der Männer am Tresen mischte sich sofort ein.

„Nee, Mädchen. Zitze verarscht dich nicht. Das war echt so.“ Eifrig nickend stimmte sein Sitznachbar zu.

„Jo! Aber wat soll’n wa hier auch mit so’n neumodischen Krams?“, fragte er in breitem Norddeutsch. Ein wenig geplättet musterte ich die beiden Männer und wunderte mich, wie man im Jahre 2017 noch derart hinter dem Mond leben konnte.

„Keine Angst, Mäuschen. Mittlerweile sieht es anders aus und in deiner Wohnung gibt es auch WLAN.“ Beruhigend legte mein Vater seine Hand auf meine und drückte leicht zu. Dankbar lächelte ich ihn an.

Auf einmal kam Bewegung in die Gäste. Es schien, als hätten sie sich alle abgesprochen, denn sie standen nacheinander auf, nickten meinem Vater freundlich zu und verließen das Lokal. Innerhalb von zehn Minuten war ich mit meinem Pa allein. Und nicht nur das war merkwürdig. Mir fiel auf, dass nicht einer der Gäste etwas für seine Getränke bezahlt hatte.

„Was ist denn jetzt?“, fragte ich verwirrt. Mein Vater deutete auf die große Bahnhofsuhr, die hinter dem Tresen an der Wand hing.

„Es ist sechs. Jetzt geht’s nach Hause, in einer halben Stunde steht das Abendessen auf dem Tisch.“ Breit grinsend polierte mein Pa an einem Bierglas, bevor er es in die Vorrichtung über dem Tresen hängte und nach dem nächsten griff.

„Ähm … okay … Aber wollen die nicht zahlen?“ Ich kam mir ziemlich dumm vor, als ich diese Frage stellte, erst recht, als mein Vater laut loslachte.

„Nö, die haben hier ihre Bierdeckel. Da schreib ich alles auf und einmal die Woche wird abgerechnet.“

Na, der hatte ja Vertrauen in seine Gäste. Aber gut, bei geschätzten 500 Einwohnern kannte vermutlich eh jeder jeden.

Fliegender Diamant

Bereits seit über drei Stunden lag ich heute schon auf der Lauer. Fast bewegungslos und gut getarnt saß ich an dem kleinen Flusslauf, der sich direkt am Waldesrand befand und an dem ich vor einigen Wochen einen Eisvogel hatte fliegen sehen.

Zunächst glaubte ich damals, dass ich mich getäuscht hatte. Zumindest so lange, bis er erneut aus seinem Versteck gekommen und über das ruhige Gewässer geflogen war. Dieser Tag, besser gesagt, dieser türkisblau schimmernde Vogel war es, der dafür gesorgt hatte, dass ich seitdem fast täglich meine Zeit hier verbrachte.

Genau wie auch jetzt hatte ich schon viele Tage versteckt und mit meiner Fotokamera in den Händen an diesem Ort gesessen. Ich musste diesen fliegenden Diamanten einfach erneut zu Gesicht bekommen. Ihn mit meiner Kamera und dem großen Objektiv, das ich aufgesetzt hatte, einfangen. Warum ich es wollte? Ganz einfach. Er war etwas Besonderes. Etwas Kostbares. Diese wunderbare Schöpfung der Natur war wie ein ungeschliffener Diamant. Er war so, wie die Natur ihn erschaffen hatte. So, wie die Natur es für ihn vorgesehen hatte, lebte er sein Leben im Schatten jeglicher Zivilisation. Er war präsent. Allerdings nur für die Menschen, die ein Auge für das Wesentliche hatten. Alle anderen würden ihn niemals erleben dürfen.

Er war wie ein Wolf. Ja, auch wenn dieser Vergleich dem ersten Anschein nach hinkte, so fand ich doch, dass sie sich sehr ähnlich waren. Beide lebten in ihrer eigenen Welt und zeigten sich nur dann, wenn ihnen danach war. Nicht wie Rehe oder Hasen, die sich öffentlich den Spaziergängern präsentieren.

Bin ich auch zu einem Eisvogel geworden? Oder bin ich doch eher der Wolf? Ich konnte mir meine eigenen Gedanken nicht beantworten. Auf jeden Fall aber war ich kein Wildschwein und ein Reh sowieso nicht.

Wenn es nach den Menschen aus dem Dorf ginge, war ich der Wolf. Der unheimliche und mysteriöse Mann aus dem Wald. Der Waldschrat, der sich in einem alten Haus zurückgezogen hatte. Der Typ, der Kontakt zur Menschheit scheute und der ihnen Rätsel aufgab. Ja, genau wie ein Wolf eben. Einen Wolf kannte jeder und doch kannte ihn eigentlich auch niemand.

Oder bin ich doch wie ein Eisvogel? Schließlich zeige ich mich den Menschen nur, wenn mir danach ist! Erneut holten mich meine Gedanken ein und abermals schüttelte ich meinen Kopf, da auch dies eine Gemeinsamkeit und kein Unterschied zwischen dem Wolf und einem Eisvogel war.

Vielleicht lag es aber auch einzig und allein daran, dass ich selbst nicht wusste, wer ich eigentlich war. Wer ich sein wollte, das wusste ich allerdings schon, und doch hatte ich dieses Ziel noch längst nicht erreicht. Ich befand mich mitten auf meinem Weg. Auf meinem Weg, auf dem ich trotz meiner erst 37 Jahre schon viele Schicksalsschläge hatte verarbeiten müssen. Doch ich hatte diese inzwischen akzeptiert. Sie gehörten zu mir. Auch wenn ich einige von ihnen noch immer nicht verstanden hatte, versuchte ich, mit ihnen zu leben. Besser gesagt, mit ihnen umzugehen, da es nicht in meiner Macht lag, es zu ändern.

Mein Rücken und meine Beine waren inzwischen taub geworden. Viel zu lange schon hatte ich in meiner Tarnhaltung gesessen und nach dem Eisvogel Ausschau gehalten. Da ich keine Uhr besaß, musste ich mich am Stand der Sonne orientieren, und so ging mein Blick hinauf in den Himmel. Ungefähr 15 Uhr war es, und ich lächelte, als mir bewusst wurde, dass ich nun bereits seit vier Stunden hier saß. Vier Stunden waren eine lange Zeit und doch waren sie wie im Fluge vergangen. Früher hätte ich mich über diese verlorene Zeit geärgert. Wenn ich damals mit meinen Kindern vier Stunden im Englischen Garten, meiner damaligen Heimat München, gewesen war, hatte ich ein schlechtes Gewissen meiner Arbeit gegenüber gehabt. In diesen Stunden hätte ich Aufträge abarbeiten können, und so drängte ich immer viel zu schnell darauf, zurück nach Hause zu gehen. Damals wusste ich noch nicht, was wirklich wichtig war. Ich hatte nicht kapiert, dass man seine Arbeit auch hätte später durchführen können. Ja, die Arbeit konnte nicht weglaufen. Ein Kinderlachen aber konnte verstummen. Die gemeinsame Zeit konnte man nicht zurückholen, ein verstummtes Lachen konnte man nicht wieder aktivieren und verlorene Menschen blieben verloren.

Die Arbeit jedoch blieb da. Ja, sie wartete. Leider war ich damals zu besessen, vielleicht auch einfach zu blöd, es zu verstehen.

Noch immer machte der fliegende Diamant keine Anstalten, sich zu zeigen. Vielleicht hatte er aber auch längst diesen Ort verlassen, um sich woanders ein neues Revier zu suchen. Genau, wie ein Wolf es tat, der ständig auf der Suche nach dem für ihn besten Ort war.

Und genau, wie ich es gemacht habe!

So unterschiedlich ein Eisvogel, ein Wolf und ich auf den ersten Blick auch sein mochten. Irgendwie waren wir doch gleich. Unsere Gleichheit spiegelte sich darin wider, dass wir anders als die anderen waren, und ich war mir ziemlich sicher, dass es auch der fliegende Diamant und Isegrim, wie der Wolf in den Fabeln der Menschen heißt, so sahen wie ich.

Ohne ein Foto, dafür aber mit eingeschlafenen Beinen, versuchte ich, aufzustehen. Langsam, fast wie ein alter Mann, reckte und streckte ich mich zunächst etwas, bevor ich es endlich in die Senkrechte geschafft hatte.

Der weiche Waldboden ließ meinen Schritt sanft federn, während ich mich langsam und bedächtig zwischen den Bäumen hindurch auf den Weg zu meinem Haus machte.

Dort angekommen, brachte ich zunächst meine Fotoausrüstung hinein, um anschließend wieder hinauszugehen. Der Brunnen war mein Ziel. Dieser alte Brunnen, der sich vor meinem Haus befand und der ziemlich zugewuchert war. Mein Brunnen, der ganz sicher viele interessante Geschichten zu erzählen gehabt hätte, wenn er denn hätte sprechen können. O ja, diese Geschichten wären es bestimmt wert gewesen, aufgeschrieben zu werden. Schon häufig hatte ich daran gedacht, dass der Brunnen und ich ein tolles Team gewesen wären. Wenn er hätte sprechen und ich schreiben können, dann wären diese Geschichten keine Geheimnisse geblieben.

Andererseits hatte es auch seinen Charme, wenn man nicht alles wusste. Und gerecht war es sowieso. Warum sollte ich alles über den Brunnen wissen dürfen? Der Brunnen wusste ja auch nichts über mich. Zumindest nichts über meine Vergangenheit.

Nachdem ich mich mit dem klaren und kalten Wasser erfrischt hatte, legte ich mich ins Gras. Nur wenige Wolken zogen über mir entlang. Langsam und doch unaufhörlich schoben sie sich über den Himmel. Sie lebten ihre Freiheit aus und sie erinnerten mich an mich selbst. Auch ich lebte mein neues Leben langsam und ohne Zwang. Doch während die Wolken vom Wind abhängig waren, da er ihr Tempo bestimmte, musste ich meine Geschwindigkeit selbst erlernen. Das Schicksal hatte meinen neuen Weg geebnet und ich hatte mir das dazugehörige Tempo erst aneignen müssen. Das Tempo meines Lebens war anders als früher. Genau wie mein gesamtes Leben, das sich vor fünf Jahren schlagartig verändert hatte. Damals war ich ICH. Auch wenn ich heute noch immer ich war, war alles anders, und ich hatte noch immer nicht verstanden, warum ausgerechnet ich vom Leben so hart bestraft worden war. Ich hatte inzwischen zwar kapiert, was geschehen war. Ich hatte ebenfalls registriert, dass alles anders war. Verstehen konnte und wollte ich es trotzdem nicht.

Ich war anders. Mein Leben war anders. Alles war anders, und doch wusste ich, dass das Leben noch eine Aufgabe für mich vorgesehen hatte. Leider hatte ich noch immer nicht herausgefunden, welche es war.

Schweigend stand ich auf und ging ins Haus. Vor meinem Kamin blieb ich stehen und sah mir das Bild an, welches seit fünf Jahren an genau diesem Platz stand. Hier auf dem Sims, wo ich es von überall aus sehen konnte. Wieder einmal strich ich über den goldenen verschnörkelten Rahmen und rückte es so zurecht, dass es an seinem korrekten Platz stand. Auf dem Platz, an dem es eben schon gestanden hatte. Doch es tat mir einfach gut, es täglich neu auszurichten.

Damals kannte ich die Bilder, die sich in unserem Haus befanden, nicht. Wenn mich jemand gefragt hätte, was für Bilder wir besaßen, hätte ich mit einem Achselzucken geantwortet. Heute war jedes meiner Bilder ein Teil von mir. Meine Fotoausrüstung hatte ich damals schon gehabt, doch erst in den letzten Jahren war sie ein Teil von mir geworden. Hierdurch hatte ich die Möglichkeit, diese Bilder zu meinen zu machen.

Alles hatte sich verändert. Damals sprach man mich in allen großen Städten mit meinem richtigen Namen an. Heute sprachen alle hier im Dorf nur von Wolf.

Stille

Ich war gerade mal 24 Stunden hier und schon zweifelte ich an meiner eigenen Entscheidung. War es wirklich richtig gewesen, gleich für drei Monate herzukommen? Ich war mir nicht mehr sicher. Mein Plan war es gewesen, Zeit mit meinem Vater zu verbringen, sein Leben kennenzulernen, seine Freunde, seinen Wohnort, seine Arbeit. Doch ich hatte nicht damit gerechnet, dass es mir so schwerfallen würde. Klar war es toll, bei ihm zu sein, doch irgendwie hatte ich nicht bedacht, dass er ja die meiste Zeit arbeiten musste.

Ich hingegen hatte nicht wirklich was zu tun. In München hatte ich mir manchmal gewünscht, so viel freie Zeit zu haben, die ich komplett selbst füllen konnte. Ich hätte unzählige Möglichkeiten gehabt, mich zu beschäftigen. Ich wäre shoppen gegangen, hätte mich in ein Café gesetzt und Leute beobachtet, hätte mich mit Freunden getroffen. Dort war ich immer unterwegs gewesen und hatte mir so oft gewünscht, dass der Tag mehr Stunden hätte. Und hier? Hier war alles anders. Das Leben lief langsamer, niemand rannte von Termin zu Termin. Die Menschen strahlten eine innere Ruhe aus, wie ich sie von der Großstadt nicht kannte. Und nicht nur das, auch das Dorf und die gesamte Umgebung waren ruhig.

Es gab keinen Verkehrslärm, kein Gehupe, keine schreienden Nachbarn, die sich stritten, keine blinkende Leuchtreklame – es gab nur Stille.

Eine Stille, die mir bereits seit 24 Stunden in den Ohren dröhnte und die mich, wenn ich ehrlich zu mir selbst war, ein wenig überforderte. Ja, ich war wohl ein Großstadtkind durch und durch. Doch was sollte ich tun? Ich hatte meinem Vater versprochen, bis zum Herbst zu bleiben. Er wäre enttäuscht, wenn ich früher wieder fahren würde, und das wollte ich auf keinen Fall.

Abgesehen davon – wo sollte ich auch hin? Ich hatte mein Zimmer in der WG, in der ich die letzten zwei Jahre gewohnt hatte, gekündigt. Ich hatte keinen festen Job und konnte mir somit auch nicht einfach eine andere Wohnung suchen. Kein Vermieter würde mich nehmen, und wovon sollte ich es auch bezahlen? Meine einzige Geldquelle war ein kleiner Nebenjob als Texterin für eine Agentur, die Schreibaufträge vermittelte. Damit konnte ich keine Miete aufbringen.

Zu meiner Mutter konnte ich auch nicht gehen. Als ich mit dem Studium anfing, hatte meine Ma beschlossen, noch einmal neu durchzustarten. Sie hatte ihren Job im Krankenhaus, wo sie als Ärztin angestellt gewesen war, gekündigt und sich bei Ärzte ohne Grenzen beworben. Im Moment war sie irgendwo in Kenia für diese Hilfsorganisation unterwegs und somit unser Kontakt stark eingeschränkt.

Heute Morgen hatte ich mich mit meinem Vater zum Frühstücken getroffen, doch danach musste er in seine Kneipe, um alles vorzubereiten. Wie ich gestern Abend erfahren hatte, gab es bei ihm nicht nur Getränke, sondern auch ein paar Kleinigkeiten zu essen. Das Speisenangebot war nicht groß und wechselte wöchentlich. Wie er mir erklärt hatte, kochte er das, worauf er selbst gerade Lust hatte. Heute gab es Gulasch mit Nudeln, und ich freute mich schon darauf, nachher bei ihm zu essen.

Während er arbeitete, machte ich mich daran, die Umgebung zu erkunden. Vielleicht gab es hier doch etwas Interessantes zu entdecken, was mich mit dem Dorfleben ein wenig versöhnte und mir die Eingewöhnung erleichterte.

Stundenlang streifte ich durch die Felder, und es dauerte nicht lange, da setzte die Faszination für diese mir vollkommen ungewohnte Umgebung ein. Weite grüne Wiesen, nur getrennt durch ein paar Zäune. Kühe, die mit ihren Kälbchen noch glücklich auf den Weiden standen. Die Sonne strahlte vom blauen Himmel und nur ein paar weiße Wattewölkchen waren in der Ferne zu erkennen.

Noch nie hatte ich eine solche Weite gesehen, immer war mein Blick von Häusern und Straßen verstellt gewesen, fiel mir auf. Doch hier hatte ich das Gefühl, das erste Mal wirklich den Horizont zu sehen.

Natürlich nicht wirklich, immerhin hatte ich auch schon Urlaube am Meer gemacht, wo man ja auch den Horizont sehen konnte, und doch war das hier ganz anders.

Irgendwann merkte ich, dass diese Stille in Wirklichkeit gar keine war. Die Geräusche waren da, sie waren nur anders als in der Stadt. Während ich auf einen Waldrand zulief, lauschte ich und versuchte, zu identifizieren, was ich hörte. Vögel zwitscherten und aus der Ferne war das Muhen der Kühe zu vernehmen. Der Wind raschelte in den Bäumen um mich herum und meine eigenen Schritte klangen dumpf auf dem Waldboden. Auf einmal bemerkte ich ein leises Rauschen, ein Plätschern, wie von einem Flusslauf. Neugierig folgte ich dem Geräusch und verließ mich ganz auf mein Gehör, das mir den Weg weisen sollte.

Es dauerte nicht lange, da entdeckte ich das Wasser glitzernd zwischen den Bäumen. Als ich näher kam, sah ich, dass es ein kleiner Flusslauf direkt am Waldrand war. Die Sonne drang nur teilweise durch die Bäume um mich herum und warf verspielte Schattenbilder auf den Boden. Am Rande des Flusses waren mehrere große Feldsteine, die geradezu einluden, sich dort niederzulassen.

Es war, als wäre ich in einer Märchenwelt gefangen. Solche verwunschenen Orte wie diesen hier kannte ich bisher nur aus irgendwelchen Filmen. Mein Herz schlug höher vor Freude, dass ich diesen Platz entdeckt hatte, und bereits jetzt wusste ich, ich hatte meinen Lieblingsplatz gefunden.

Auf einmal kam mir das Dorfleben gar nicht mehr so schlimm vor, auf einmal konnte ich die Ruhe genießen und spürte, wie sie mich erfasste. Ich fühlte eine Entschleunigung, als würde ein Teil von mir den Fuß vom Gas nehmen und auf die Bremse treten.

Entspannt setzte ich mich auf einen der Feldsteine und ließ meinen Blick schweifen. Ich ärgerte mich ein wenig, dass ich keine Kamera, ja nicht mal ein Handy dabeihatte, um zu fotografieren, doch ich wusste auch so, ich hatte die Bilder in meinem Herzen gespeichert. Nie würde ich diesen Anblick wieder vergessen.

Während ich mich umschaute, fiel mir noch etwas auf. Ich kannte diesen Ort. Es war, als wäre ich schon einmal hier gewesen, doch das konnte nicht sein. Trotzdem fühlte es sich an wie ein Déjà-vu. Aber warum?

Eine Bewegung, die ich nur im Augenwinkel sah, riss mich aus meinen Überlegungen, und ich schaute mich um, was es gewesen war.

Nicht weit von mir entfernt entdeckte ich einen Vogel, der über dem Wasser zu schweben schien. Er war wunderschön! Sein leuchtend blaues und orangefarbenes Gefieder glitzerte im Sonnenschein und ich hielt spontan die Luft an.

Ein Eisvogel war es, der sich mir hier zeigte. Ich erinnerte mich an meine Schulzeit. Wir hatten ein Poster im Klassenraum hängen, auf dem die Vogelarten Deutschlands abgebildet waren. Auch der Eisvogel war dort drauf, doch noch nie hatte ich einen dieser scheuen Tiere in natura gesehen.

Ein paar Sekunden später verschwand der Vogel. Ein wenig enttäuscht war ich schon, zu gern hätte ich ihn noch länger beobachtet. Aber ich wusste, ich würde wiederkommen, und vielleicht sah ich ihn ja dann noch einmal.

Allmählich machte ich mich auf den Rückweg. Ich hatte Hunger und wollte meinem Vater von meiner Entdeckung erzählen.

Als ich in der Kneipe ankam, war einiges los. Wie schon gestern schienen auch heute die Männer von ihren Frauen losgeschickt worden zu sein, denn es war wieder 17 Uhr. Kurz wunderte ich mich, wo die Zeit geblieben war. War ich wirklich so viele Stunden unterwegs gewesen?

„Oh, Sina. Da bist du ja wieder! Wie war’s denn?“, fragte mein Vater, doch ich merkte schon, er fragte nur aus Höflichkeit. Eigentlich hatte er gerade gar keine Zeit, denn wie es ausschaute, bearbeitete er mehrere Bestellungen gleichzeitig.

„Brauchst du Hilfe?“, fragte ich, statt eine Antwort zu geben.

„Du bist hier nicht zum Arbeiten!“, gab er zurück und verschwand in der kleinen Küche, die sich an den Tresenbereich anschloss. Mit einem Teller Gulasch in der Hand kehrte er zurück und wollte an mir vorbei, doch ich stellte mich ihm in den Weg.

„Soll ich den rausbringen? Wenn ich schon umsonst in der Wohnung wohnen darf, kann ich dir wenigstens ein wenig zur Hand gehen. Und da warten noch mehrere Biere darauf, gezapft zu werden.“ Ich deutete auf die Gläser, die unter dem Zapfhahn standen.

„Nein, das musst du nicht!“, protestierte er erneut, doch ich unterbrach ihn.

„Nun gib schon her. Welcher Tisch?“ Ohne weitere Widerworte zuzulassen, nahm ich ihm den Teller ab.

„Das ist für Wolf. Da drüben in der Ecke, der kleine Tisch.“ Während ich mit dem Teller in der Hand den angegebenen Tisch ansteuerte, musterte ich den Gast, der dort saß, unauffällig. Wolf … Irgendwie passte der Name zu ihm. Er wirkte tatsächlich wie ein einsamer Wolf. Seine langen Haare, die ihm bis über die Schulter gingen, und dazu der dichte Vollbart – er sah aus wie ein Waldschrat, der keinen Kontakt zur Außenwelt wollte. Vielleicht lag es auch einfach nur daran, dass er als Einziger allein an einem Tisch saß, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ihn eine Aura der Einsamkeit umgab. Trotz seines Erscheinungsbildes, das auf den ersten Blick ungewöhnlich wirkte, fiel mir sofort auf, was für ein gut aussehender Mann er war. Ich schätzte ihn auf Mitte bis Ende dreißig und somit gute zehn, eher zwölf Jahre älter, als ich es war.

„Guten Appetit! Lassen Sie es sich schmecken“, sagte ich und stellte lächelnd den Teller vor ihm ab. Nur flüchtig schaute der Mann auf, streifte mich mit seinem Blick.

Dann nickte er, ohne mich weiter anzusehen, und wandte sich dem Essen zu.

Komischer Kauz, dachte ich und kehrte zu meinem Vater an den Tresen zurück. Mittlerweile schien er alle Getränkebestellungen abgearbeitet zu haben, denn er nippte entspannt an einer Tasse Kaffee.

„So, jetzt hab ich Zeit“, bestätigte er meine Vermutung. „Erzähl, was hast du so getrieben?“

Während ich ihm von meinem Tag erzählte, merkte ich selbst, wie glücklich ich klang. Meine Zweifel von heute Vormittag waren verschwunden, die Schönheit der Landschaft hatte mich gepackt.

„Ich habe sogar einen Eisvogel gesehen!“ Begeistert strahlte ich meinen Vater an. Er runzelte die Stirn und schüttelte ungläubig den Kopf.

„Nein, Mäuschen, da musst du dich irren. Es gibt hier keine Eisvögel.“

Ich war verwirrt. Gedanklich rief ich mir das Bild des Vogels wieder vor Augen.

„Doch, ich bin mir ganz sicher! Es war ein Eisvogel“, beharrte ich, doch mein Vater blieb bei seiner Meinung. Es gab hier keine. Sollte ich mich tatsächlich so geirrt haben? Ich beschloss, das nächste Mal unbedingt meine Kamera mitzunehmen, um ein Foto zum Beweis zu machen.

Mein Blick fiel auf den Mann namens Wolf. Wie erstarrt schaute er mich mit zusammengezogenen Augenbrauen an. Ein Schauer lief mir über den Rücken, als er mir unverwandt in die Augen sah. Was sollte dieser Blick bedeuten? Irgendwie war er unheimlich, er wirkte so gar nicht freundlich. Und doch konnte ich mich nicht von ihm abwenden. Diese Aura, die ich vorhin schon bemerkt hatte, zog mich wie magisch an. Irgendetwas strahlte er aus, etwas Unnahbares und doch Faszinierendes.

Gefühlte Minuten dauerte unser Blickkontakt, bis er sich plötzlich abrupt abwandte und auf den mittlerweile leeren Teller vor sich schaute.

Mein Eisvogel

Hatte ich die Worte eben richtig verstanden? Klar hatte ich, daran gab es keinerlei Zweifel. Dass Zitze kein Auge für besondere Momente haben würde, hatte ich mir bereits gedacht. Niemand hier in diesem Dorf, das für mich eine Art freiwilliges Gefängnis und neue Freiheit zugleich war, hatte diesen so wichtigen Blick für das Wesentliche im Leben. Die Menschen hier waren Spiegel für mich. Mein Spiegel der Vergangenheit! Heutzutage war ich so weit, dass ich mich über sie hätte amüsieren können. Zumindest dann, wenn mir danach gewesen wäre. Wann ich mich zum letzten Mal amüsiert hatte, wusste ich nicht. Es war mir aber auch egal, da ich mit den Themen Glück, Liebe und Träume abgeschlossen hatte. Damals war es gewesen. Damals, in dieser regnerischen und stürmischen Nacht. In dieser Nacht, die mein Leben hatte zerbrechen lassen. Mein Leben? Nein, mich!

Freude kannte ich. Tatsächlich hatte ich es geschafft, die Freude wieder zu erlernen. Nicht die Freude im Umgang mit anderen Menschen. Mit der Menschheit hatte ich abgeschlossen. Ich wollte mit niemandem etwas zu tun haben. Ich war ich und wollte und konnte es nicht zulassen, dass irgendeine Person Zugang zu mir bekommen würde. Mein Herz war eine Tabuzone. Meine Gedanken behielt ich für mich, und meine Worte waren für die Bäume, die Wolken und die Tiere des Waldes bestimmt. Ob mich andere für unhöflich hielten, war mir egal. Was die Dorfbewohner über mich dachten sowieso. Niemals hatte ich hier in der Kneipe, die diesen dämlichen Namen Zitze trug, ein Gespräch geführt. Noch vor drei Jahren hatten einige dieser seltsamen Menschen versucht, mit mir zu reden. Ich sollte sogar mit ihnen Würfelspiele machen oder Skat kloppen. Ja, sie hatten sich bemüht. Aber inzwischen hatten sie auch endlich eingesehen, dass ich nur zufällig mit ihnen in einem Dorf wohnte. Dass ich nicht ihretwegen hier lebte und sie mich gefälligst in Ruhe lassen sollten.

Hier in die Kneipe ging ich nicht wegen der Menschen. Nicht, um mich auszutauschen. Nicht, um irgendwelche Neuigkeiten zu erfahren. Ich ging hierher, weil ich ab und an ein frisch gezapftes Bier trinken wollte. Und ich kam her, da Zitze das beste Gulasch überhaupt zubereiten konnte. Ja, es schmeckte hervorragend. Und ja, ich aß niemals etwas anderes, wenn ich mich bei Zitze in der Zitze aufhielt.

Heute war es nicht wie sonst. Ich hatte eben Worte aufgeschnappt und tatsächlich anschließend auch weiter zugehört. Eigentlich konnte man sogar behaupten, dass ich ein Gespräch belauscht hatte. Ein Gespräch zwischen Zitze und seiner Tochter. Die junge Frau musste seine Tochter sein. Immerhin hatte sie ihn mit Pa angesprochen. Oder hatte ich mich etwa verhört? Wie auch immer es sich verhielt, eigentlich war es mir auch vollkommen egal, wie die beiden zueinander standen. Zugehört hatte ich ausschließlich wegen eines anderen Wortes. Auch die junge Frau hatte meinen fliegenden Diamanten entdeckt. Zumindest hatte sie ihn angeblich gesehen. Selbst wenn ich es mir nicht vorstellen konnte, gab es tatsächlich diese Möglichkeit. Wie sonst sollte sie ausgerechnet auf einen Eisvogel gekommen sein? Immerhin war sie ein Stadtmensch. Deutlich war es ihr anzusehen, und ich hätte meinen Arsch darauf verwettet, dass sie aus München kam. Ihre spießigen Perlenohrringe und ihr gesamtes Auftreten schrien förmlich nach meiner alten Heimat.

Hätte sie meinen fliegenden Diamanten nicht gesehen, hätte sie von Rehen, Wildschweinen, Fasanen oder vielleicht von einem Hasen berichtet. Zumindest dann, wenn sie diese Tiere überhaupt kannte. Ganz sicher konnte sie einen Hasen nicht von einem Kaninchen unterscheiden. Es wäre auch durchaus möglich gewesen, dass sie lediglich wusste, dass es Kühe und Schweine gab. Wie eine typische Stadtmensch-Trulla halt, die sich vor schmutzigen Händen und dreckigen Klamotten vermutlich viel mehr fürchtete als vor einem Wolf.

Als vor einem Wolf!? Ich wiederholte in Gedanken meine letzten Worte. Für die Dorfbewohner war ich der Wolf. Lag es daran, dass sie sich vor mir fürchteten? Oder war der Grund ein anderer? Immerhin signierte ich meine Fotos mit dem Namen Wolfseye. Dieser Name passte zu mir. Ich sah den Wald und seine Bewohner mit anderen Augen als die hiesigen Dorftrottel. Ich fürchtete die Tiere des Waldes nicht, sondern akzeptierte sie. Ich gewährte ihnen den notwendigen Sicherheitsabstand, genau so, wie sie ihn mir auch gaben. Wir respektierten uns und wussten, dass niemand den anderen fürchten musste.

Mein Blick fiel auf die Bilder, die hier in der Kneipe hingen. Ich hatte sie ihm als Dank dafür geschenkt, dass ich hier immer mein geliebtes Gulasch bekam, auch wenn es in der Woche gar nicht zum Angebot gehörte. Schon bei meinem nächsten Besuch in der Zitze hatten meine Fotos hier an der Wand gehangen. Deutlich konnte ich meinen Namen erkennen. Wolfseye stand unten auf den Fotos, und ich freute mich darüber, dass ich die Natur tatsächlich mit den Augen eines Wolfes sehen durfte. Ja, ich durfte es. Es war ein Geschenk für mich. Eine Gabe, die ich in den letzten Jahren genutzt und verfeinert hatte. Als ich meinen Blick weiter durch die Lokalität schweifen ließ, war ich froh darüber, dass es hier in der Kneipe zumindest keine ausgestopften Tiere an der Wand gab. Das war etwas, was ich nie begreifen würde. Warum tat die Menschheit so was? Warum um alles in der Welt begriffen wir Menschen nicht, dass Tiere nicht als ausgestopfte Figuren in unsere Häuser gehörten? Wir alle waren Lebewesen und hatten ein Recht auf das, was für uns vorgesehen war.

Hatten ein Recht auf das, was für uns vorgesehen war! Erneut wiederholte ich gedanklich meine Worte. War diese Nacht vor fünf Jahren etwa für Marie, Emilie und Johanna vorgesehen gewesen? Wenn ja, warum? Oder hatten sie einfach nur darunter leiden müssen, dass ich als Ehemann und Vater versagt hatte? War ihr Leben deshalb so abrupt beendet worden, damit ich lernte, was wirklich wichtig war? Was wirklich zählte, das wusste ich jetzt. Doch leider war es zu spät. Es half mir nicht mehr, und was noch sehr viel schlimmer war, es half auch meiner Frau und meinen Zwillingen nicht mehr.

Nur zu gerne wäre ich jetzt sofort in mein Haus gegangen, um zu überprüfen, ob das Bild, das sich in dem verschnörkelten Bilderrahmen auf dem Kaminsims befand, an der richtigen Stelle stand. Doch ich ließ es bleiben. Ich hatte noch Bier in meinem Glas und eine Frage musste ich auch noch klären.

Nein, nicht mit den anderen Dorfbewohnern. Nicht mit Zitze, dessen eigentlichen Namen ich weder kannte noch mich für diesen interessierte. Und auch nicht mit der Frau, die diese Perlenohrringe trug und die wahrscheinlich die Tochter von Zitze war.

Nein, ich musste etwas mit mir klären. Warum nur um alles in der Welt hatte die Trulla aus München etwas von meinem fliegenden Diamanten erzählt? Hatte sie ihn wirklich gesehen? War es ihr gelungen, meinen Schatz zu entdecken? War es so? Oder wollte sie sich tatsächlich nur wichtigmachen? Um mir diese Frage zu beantworten, hätte ich mit ihr reden müssen. Reden! Wollte ich mit ihr reden? Ich sprach sonst auch mit niemandem. Nein, ich wollte mein Verhalten auch jetzt nicht ändern.

Aber es gab noch eine Möglichkeit. Sie anzusehen. Ihren Augenkontakt zu suchen. Ja, das konnte ich machen. Natürlich nicht lange. Nur ganz kurz, dafür aber intensiv. So wie ich es auch bei den Tieren tat, kurz bevor sie wieder in ihrem Dickicht verschwanden. Ich konnte in den Augen der Tiere lesen. Mir war es möglich, zu erkennen, ob sie Angst hatten oder einfach nur ihre Ruhe haben wollten.

Ein kurzer und intensiver Blick in die Augen der Frau würde genügen, um zu erfahren, ob sie die Wahrheit gesagt hatte. Bei den Tieren klappte es. Warum, in Gottes Namen, sollte es dann nicht auch bei ihr funktionieren?

Auch mein dritter Versuch blieb erfolglos. Nicht, dass ich nichts in ihren Augen lesen könnte. Es lag einfach daran, dass ich es nicht hinbekam, meinen Blick von diesem verfluchten Gulasch abzuwenden. Endlich hatte ich meinen Teller geleert. Nachdem ich ihn beiseitegeschoben hatte, startete ich einen erneuten Versuch. Ich war es nicht mehr gewohnt, andere Menschen anzusehen. Ich hatte damit abgeschlossen und wollte es nicht mehr. Zumindest bis heute war es so gewesen. Genauer gesagt, bis vor wenigen Minuten!

Nein, es lag nicht an der Frau. Sie war mir vollkommen egal. Trotzdem musste ich es machen. Ja, ich musste, da ich herausfinden wollte, ob sich mein gefiederter Diamant tatsächlich dieser Frau gezeigt hatte.

Wortlos war ich aufgestanden und hatte die Zitze verlassen. Ein kurzes Nicken meinerseits hatte genügt, um mein Gulasch und das Bier auf den Deckel schreiben zu lassen. Verwirrt ging ich langsam in Richtung meines Hauses. Als ich die Kurve erreicht hatte, nach der ich die Kneipe nicht mehr sehen konnte, hielt ich an und drehte mich herum. Niemals zuvor hatte ich das getan, und doch war das Verlangen in mir aufgestiegen, es heute zu machen.

Die Kneipe lag dort im Schatten der großen Bäume. Ja, eigentlich hätte ich sie sehen müssen. Meine Augen waren schließlich auf sie gerichtet. Trotzdem hatte ich nicht die Zitze, sondern die Frau mit den Perlenohrringen vor meinen Augen. Vor meinen Augen, obwohl sie sich in der Lokalität befand und ich sie eigentlich nicht hätte sehen können.

Ich hatte vor wenigen Minuten etwas gemacht, was ich eine Ewigkeit lang nicht getan hatte. Ich hatte jemandem in die Augen gesehen. Tief in die Augen sogar. Dieser Blick hatte mich aufgeklärt.

Tatsächlich hatte die Frau meinen Eisvogel gesehen. Er hatte sich ihr präsentiert. Warum auch immer er das getan hatte, wusste ich nicht. Allerdings stieg ein Gefühl in mir auf, dass ich es herausfinden wollte. Wollte? Nein, musste!

Doch jetzt ging es nicht. Zunächst musste ich in mein Haus. Musste zu meinem Kamin. Ich wollte an den Sims herantreten und überprüfen, ob das Bild in dem verschnörkelten goldenen Rahmen noch immer an der richtigen Position stand.

Foto

Bereits gestern Abend hatte ich beschlossen, dass ich gleich heute Morgen wieder zum Flusslauf gehen würde. Auch wenn mein Vater behauptete, dass es hier keine Eisvögel gab, wusste ich, was ich gesehen hatte. Nein, ich hatte mich nicht getäuscht und ich würde es ihm beweisen. Gleich nach einem schnellen Frühstück schlüpfte ich daher in ein Trägertop und Hotpants und machte mich auf den Weg.

Kaum hatte ich die Dorfstraße verlassen und war in den Feldweg, der zum Waldrand führte, eingebogen, da klingelte das Handy in meiner Hosentasche. Elli, meine beste Freundin seit Kindertagen, war es, die mich anrief.

„Hey, Sissi, wie geht es dir? Wie ist das Dorfleben?“, begrüßte sie mich, kaum dass ich das Gespräch angenommen hatte. Der Spitzname Sissi war aus unserer Grundschulzeit übrig geblieben, als wir noch zusammen Prinzessin gespielt und vom Prinzen auf dem weißen Ross geträumt hatten. Bis heute nannte sie mich so, und sie war auch die Einzige, der ich es erlauben würde. Elli hatte ihren Traum von damals wahr gemacht, sie hatte ihren Prinzen gefunden und bereits vor zwei Jahren geheiratet. Damals war sie noch mitten in ihrem Kunststudium, und als sie einige Monate später schwanger wurde, hatte jeder gedacht, sie würde ihr Studium an den Nagel hängen und sich ganz dem Mutterdasein widmen. Nur ich wusste, dass meine Freundin da anders war, und wie ich es sofort vermutet hatte, setzte sie ihr Studium trotz des Babys fort.

Mittlerweile war die kleine Luna bereits neun Monate alt und Elli hatte ihr Studium abgeschlossen.

„Gut geht es mir! Die Gegend hier ist toll und an das Dorfleben gewöhne ich mich auch langsam.