9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Mit einer deutschsprachigen Auflage von über fünf Millionen Exemplaren und Übersetzungen in fast 40 Ländern ist »Ganz unten« einer der sensationellsten Bucherfolge des Landes und entwickelte eine durchschlagende politische Wirkung. Die Erfahrungen, die Günter Wallraff in seiner Rolle als Ali Levent macht, bei Mc Donald's, als Leiharbeiter auf einer Großbaustelle, als Versuchskaninchen bei Medikamentenversuchen, führten der deutschen Mehrheitsgesellschaft drastisch vor Augen, wie »Gastarbeiter« für dreckigste und gefährlichste Arbeiten ausgebeutet wurden. »Ganz unten« wurde zu einem der wichtigsten Bücher der Nachkriegsliteratur. Mit einem aktuellen Nachwort von Mely Kiyak

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 534

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Günter Wallraff

Ganz unten

Mit einer Dokumentation der Folgen. Erweiterte Neuausgabe mit einem aktuellen Nachwort von Mely Kiyak

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Günter Wallraff

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Günter Wallraff

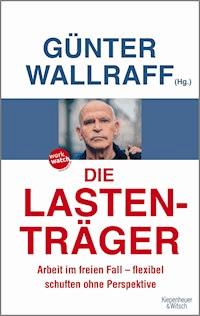

Günter Wallraff, Jahrgang 1942, lebt und arbeitet als Journalist und Schriftsteller in Köln. Seine Bücher haben Millionenauflagen erreicht und sind in fast vierzig Sprachen übersetzt worden. Zuletzt veröffentlichte er die Bücher Aus der schönen neuen Welt (2012) und Die Lastenträger (2014).

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Ganz unten ist vielleicht das wirkmächtigste Buch der Nachkriegsliteratur. Die Erfahrungen, die Günter Wallraff in seiner Rolle als Ali Levent machte, im Stahlwerk bei Thyssen, als Leiharbeiter auf einer Großbaustelle, bei Mc Donald’s, als Proband bei Medikamentenversuchen, führten der deutschen Mehrheitsgesellschaft drastisch vor Augen, wie »Gastarbeiter« für dreckigste, gefährlichste und gesundheitsruinierende Arbeiten ausgebeutet wurden.

Mehr als 5 Millionen verkaufte Exemplare in Deutschland, Übersetzungen in über dreißig Länder: Ganz unten gilt bis heute als Meisterwerk des Investigativjournalismus.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Dank

Die Verwandlung

Die Generalprobe

Gehversuche

Rohstoff Geist

»Essen mit Spaß«

Die Baustelle

Die Taufe

Diesseits von Eden

Das Begräbnis

Im letzten Dreck

Es ist Not

»Besser: nichts verstehn«

Pausengespräch

Mehmets Odyssee

Auch anderswo

Der Verdacht

Die Geländer von my und muh

Wie im Wilden Westen

Yüksels Wut

Not-Brause

Der Test

Als Versuchsmensch unterwegs

Die Beförderung

Die Betriebsversammlung

Die Strahlung

Der Auftrag

– eine Inszenierung der Wirklichkeit –

Epilog oder die Banalisierung des Verbrechens

Nachtrag

Die Folgen

Politische Wirkungen

Prozesse

Der vorgeschickte Kläger

Der WZ-Verleumdungsprozess

Der Thyssen-Prozess

Der Punktsieg

Umsatzrückgang bei McDonald’s

Der Prozess gegen Vogel und Remmert

Leserreaktionen

Reaktionen Kernkraft

Die katholische Amtskirche gibt den Segen … und Reaktionen von unten

Der Film

Interview zum Film

»Ganz unten« im Ausland

Ali Wallraff in der Türkei

»Ganz unten« in Frankreich

»Zusammen-Leben«

Interview

Sargut Şölçün »Ali Woyzeck«

II – Bedrückte Seele und listiger Schelm in einer Person

III — »Aber … wenn einem die Natur kommt.«

Nachwort

Für

Cemal Kemal Altun

Semra Ertan

Selçuk Sevinc

und all die anderen

Dank

Allen Freunden und Mitarbeitern, die beim Zustandekommen dieses Buches geholfen haben, möchte ich danken.

Levent Direkoğlu und Levent (Ali) Sinirlioğlu, die mir ihre Namen liehen

Mathias Altenburg, Frank Berger, Anna Bödeker, Emine Erdem, Hüseyin Erdem, Şükrü Eren, Paul Esser, Jörg Gfrörer, Bekir Karadeniz, Rosa Krug, Klaus Liebe-Harkort, Barbara Munsch, Hans-Peter Martin, Werner Merz, Osman Okkan, Heinrich Pachl, Franz Pelster, Dorlies Pollmann, Frank Reglin, Ilse Rilke, Harry Rosina, Ayetel Sayın, Klaus Schmidt, Hinrich Schulze, Günter Zint

Besonderer Dank auch Herrn Prof.Dr. Armin Klümper, Freiburg, der mir mit seiner ärztlichen Kunst »den Rücken stärkte«, sodass ich die Schwerstarbeit trotz eines Bandscheibenschadens durchhielt.

Nachträglich bedanke ich mich bei den Rechtsanwälten Dr. Heinrich Senfft und Joachim Kersten (Hamburg), Lothar Böhm (Düsseldorf), Alfred Bongard (Köln), Dr. Hans Schmitt-Lermann (München), Dieter Hawerkamp (Dortmund), Rolf Oetter (Duisburg), Heinrich Hannover (Bremen), die mir in zahlreichen Prozessen, insbesondere gegen den Thyssen- und McDonald’s-Konzern, beistanden und denen ich zu verdanken habe, dass die Zensurversuche gegen »Ganz unten« verhindert wurden.

Die Verwandlung

Zehn Jahre habe ich diese Rolle vor mir hergeschoben. Wohl weil ich geahnt habe, was mir bevorstehen würde. Ich hatte ganz einfach Angst.

Aus Erzählungen von Freunden, aus vielen Veröffentlichungen konnte ich mir ein Bild machen vom Leben der Ausländer in der Bundesrepublik. Ich wusste, dass fast die Hälfte der ausländischen Jugendlichen psychisch erkrankt ist. Sie können die zahllosen Zumutungen nicht mehr verdauen. Sie haben kaum eine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt für sie, hier aufgewachsen, kein wirkliches Zurück in ihr Herkunftsland. Sie sind heimatlos.

Die Verschärfung des Asylrechts, der Fremdenhass, die zunehmende Gettoisierung – ich wusste davon und hatte es doch nie erfahren.

Im März 1983 gab ich folgende Anzeige in verschiedenen Zeitungen auf:

Ausländer, kräftig, sucht Arbeit, egal was, auch Schwerst- u. Drecksarb., auch für wenig Geld. Angebote unter 358458

Viel war nicht nötig, um mich ins Abseits zu begeben, um zu einer ausgestoßenen Minderheit zu gehören, um ganz unten zu sein. Von einem Spezialisten ließ ich mir zwei dünne, sehr dunkel gefärbte Kontaktlinsen anfertigen, die ich Tag und Nacht tragen konnte. »Jetzt haben Sie einen stechenden Blick wie ein Südländer«, wunderte sich der Optiker. Normalerweise verlangen seine Kunden nur blaue Augen.

Ein schwarzes Haarteil verknotete ich mit meinen eigenen, inzwischen spärlich gewordenen Haaren. Ich wirkte dadurch um etliche Jahre jünger. So ging ich als Sechsundzwanzig- bis Dreißigjähriger durch. Ich bekam Arbeiten und Jobs, an die ich nicht herangekommen wäre, wenn ich mein wirkliches Alter – ich bin inzwischen dreiundvierzig – genannt hätte. So wirkte ich in meiner Rolle zwar jugendlicher, unverbrauchter und leistungsfähiger, aber sie machte mich gleichzeitig zu einem Außenseiter, der im letzten Dreck wie der letzte Dreck behandelt wurde. Das »Ausländerdeutsch«, das ich für die Zeit meiner Verwandlung benutzte, war so ungehobelt und unbeholfen, dass jeder, der sich die Mühe gemacht hat, einem hier lebenden Türken oder Griechen einmal wirklich zuzuhören, eigentlich hätte merken müssen, dass mit mir etwas nicht stimmte. Ich ließ lediglich ein paar Endsilben weg, stellte den Satzbau um oder sprach oft ganz einfach ein leicht gebrochenes »Kölsch«. Umso verblüffender die Wirkung: Niemand wurde misstrauisch. Diese paar Kleinigkeiten genügten. Meine Verstellung bewirkte, dass man mir direkt und ehrlich zu verstehen gab, was man von mir hielt. Meine gespielte Torheit machte mich schlauer, eröffnete mir Einblicke in die Borniertheit und Eiseskälte einer Gesellschaft, die sich für so gescheit, souverän, endgültig und gerecht hält. Ich war der Narr, dem man die Wahrheit unverstellt sagt.

Sicher, ich war nicht wirklich ein Türke. Aber man muss sich verkleiden, um die Gesellschaft zu demaskieren, muss täuschen und sich verstellen, um die Wahrheit herauszufinden.

Ich weiß inzwischen immer noch nicht, wie ein Ausländer die täglichen Demütigungen, die Feindseligkeiten und den Hass verarbeitet. Aber ich weiß jetzt, was er zu ertragen hat und wie weit die Menschenverachtung in diesem Land gehen kann. Ein Stück Apartheid findet mitten unter uns statt – in unserer Demokratie. Die Erlebnisse haben alle meine Erwartungen übertroffen. In negativer Hinsicht. Ich habe mitten in der Bundesrepublik Zustände erlebt, wie sie eigentlich sonst nur in den Geschichtsbüchern über das 19. Jahrhundert beschrieben werden.

So dreckig, zermürbend und an die letzten Reserven gehend die Arbeit auch war, sosehr ich Menschenverachtung und Demütigungen zu spüren bekam: Es hat mich nicht nur beschädigt, es hat mich auf eine andere Weise auch psychisch aufgebaut. In den Fabriken und auf der Baustelle habe ich – anders als während der Arbeit in der Redaktion der Bild-Zeitung – Freunde gewonnen und Solidarität erfahren, Freunde, denen ich aus Sicherheitsgründen meine Identität nicht preisgeben durfte. Jetzt, kurz vor Erscheinen des Buches, habe ich einige ins Vertrauen gezogen. Und es gab keinen, der mir wegen meiner Tarnung Vorwürfe gemacht hat. Im Gegenteil. Sie haben mich verstanden und empfanden auch die Provokationen innerhalb meiner Rolle als befreiend. Trotzdem musste ich zum Schutz meiner Kollegen ihre Namen in diesem Buch zum großen Teil verändern.

Günter Wallraff

Köln, 7. Oktober 1985

Die Generalprobe

Um zu testen, ob meine Maskerade auch kritischen Blicken standhält und mein äußeres Erscheinungsbild stimmt, besuchte ich einige Kneipen, in denen ich auch sonst verkehre. Niemand erkannte mich.

Trotzdem, um mit der Arbeit beginnen zu können, fehlte mir die endgültige Sicherheit. Immer noch hatte ich Angst, im entscheidenden Augenblick enttarnt zu werden.

Als am Abend des 6. März 1983 die Wende gewählt wurde und die CDU-Prominenz mit denen, die von dieser Wahl profitierten, ihren Sieg im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn feierte, nutzte ich die Gelegenheit zur Generalprobe. Um nicht schon am Eingang Verdacht zu erregen, versah ich mich mit einer gusseisernen Handlampe, schloss mich einem Fernsehteam an und gelangte so in das Gebäude. Der Saal war überfüllt und bis in den letzten Winkel in gleißendes Scheinwerferlicht getaucht. Mittendrin stand ich, bekleidet mit meinem einzigen dunklen Anzug, inzwischen schon fünfzehn Jahre alt, und leuchtete abwechselnd diesen oder jenen Prominenten mit meinem kümmerlichen Lämpchen an. Einigen Beamten kam das merkwürdig vor; sie fragten nach meiner Nationalität, wohl um sicherzugehen, dass ich nichts mit einem Anschlag zu tun hatte, der von Iranern angekündigt war. Eine Frau in eleganter Abendgarderobe fragte mit abfälligem Seitenblick: »Was hat der denn hier zu suchen?« Und ein älterer Beamtentyp: »Das ist ja hier ganz international. Sogar der Kaukasus feiert mit.«

Mit der Prominenz verstand ich mich prächtig. Bei Kurt Biedenkopf stellte ich mich als Abgesandter von Türkes, dem führenden Politiker der türkischen Faschisten, vor. Wir plauderten angeregt über den Wahlsieg der Union. Der Arbeitsminister Norbert Blüm machte auf Völkerverständigung, hakte sich spontan bei mir unter und sang schunkelnd und lauthals mit den anderen: »So ein Tag, so wunderschön wie heute.«

Als Kohl seine Siegesrede hielt, kam ich ganz nah an sein Podest heran. Nachdem er sich und die Seinen genügend gefeiert hatte und heruntersteigen wollte, war ich drauf und dran, ihm meine Schulter anzubieten und ihn als jubelnden Sieger durch den Saal zu tragen. Um unter der schweren Last dieses Kanzlers nicht zusammenzubrechen, verzichtete ich jedoch lieber auf mein Vorhaben.

Die zahlreichen Sicherheitsbeamten, alle auf Enttarnung trainiert, hatten meine Maskerade nicht durchschaut. Jetzt, nachdem ich diesen Test bestanden hatte, war meine Angst vor den kommenden Schwierigkeiten gemildert. Ich fühlte mich sicherer und souveräner und brauchte fortan nicht mehr zu befürchten, dass mich von den zahlreichen Menschen, denen ich begegnen würde, jemand identifizieren könnte.

Gehversuche

Tatsächlich bekam ich auf meine Anzeige hin einige »Stellen«-Angebote: fast alles Drecksarbeiten mit Stundenlöhnen zwischen fünf und neun Mark. Keiner dieser Jobs wäre von Dauer gewesen. Einige davon habe ich ausprobiert, geprobt habe ich dabei auch meine Rolle.

Da ging es zum Beispiel um die Renovierung eines Reitstalls in einem Kölner Villenvorort. Für sieben Mark pro Stunde wurde ich (Ali) für die Überkopfarbeit eingeteilt, das heißt, ich musste auf Gerüsten herumbalancieren und die Decken streichen. Die anderen Kollegen dort waren Polen, alles illegale Arbeiter. Entweder war eine Verständigung mit ihnen nicht möglich oder sie wollten einfach nicht mit mir reden. Ich wurde ignoriert und isoliert. Auch die Chefin, die nebenbei noch einen Antiquitätenladen betreibt, vermied jeden Kontakt mit mir (Ali). Nur kurze Arbeitsbefehle gab es: »Mach dies, mach das, dalli-dalli, hopp-hopp!« Natürlich musste ich auch meine Mahlzeiten alleine, getrennt von den anderen, einnehmen. Mit einer Ziege, die dort im Reitstall herumlief, hatte ich engeren Kontakt als mit den Arbeitern; sie nagte an meiner Plastiktüte, fraß von meinen Butterbroten.

Natürlich war der Türke schuld, als eines Tages die Alarmanlage des Betriebs ausfiel. Auch die Kripo, die nach langen Untersuchungen schließlich eingeschaltet wurde, verdächtigte mich (Ali). Die Nichtbeachtung schlug in offene Feindseligkeit um. Nach einigen Wochen kündigte ich.

Ali in seiner Unterkunft auf dem Bauernhof. Der Eimer dient als Toilette.

Meine nächste Station war ein Bauernhof in Niedersachsen, in der Nähe des Atomkraftwerks Grohnde. Die Bäuerin und ihre Tochter, Ostflüchtlinge, bewirtschafteten den Hof alleine und suchten nun wieder eine männliche Kraft. Sie hatten früher schon einmal einen türkischen Knecht beschäftigt, wussten also, wie man mit so einem redet: »Ist uns egal, was du angestellt hast. Auch wenn du einen umgebracht haben solltest, wollen wir das nicht wissen. Hauptsache, du machst deine Arbeit. Dafür kannst du bei uns essen und wohnen, und ein Taschengeld kriegst du auch noch.«

Auf das Taschengeld wartete ich vergeblich. Dafür musste ich täglich zehn Stunden lang Brennnesseln roden und Bewässerungsgräben voll Schlamm reinigen. Und was die Wohnung anbetrifft: Die durfte ich mir sogar aussuchen. Die Bäuerin bot mir einen alten rostigen Wagen an, der vor ihrem Haus stand, oder einen verfallenen, stinkigen Stall, den ich mir mit einer Katze zu teilen gehabt hätte. Ich akzeptierte die dritte Wahl: ein Raum auf einer abgebrochenen Baustelle, dessen Boden noch mit Schutt bedeckt war und der nicht einmal eine abschließbare Tür hatte. Im Bauernhaus standen einige warme und saubere Zimmer leer.

Vor den Nachbarn wurde ich (Ali) versteckt. Niemand sollte das Anwesen einen »Türkenhof« schimpfen können. Das Dorf war für mich (Ali) tabu, weder beim Kaufmann noch in der Kneipe durfte ich mich blicken lassen. Ich wurde wie ein Nutztier gehalten – aber für die Bäuerin war das offensichtlich ein Akt christlicher Nächstenliebe. In ihrem Verständnis gegenüber meiner »mohammedanischen Minderheit« ging sie sogar so weit, mir ein paar Küken zu versprechen. Die sollte ich mir aufziehen, weil ich ja kein Schweinefleisch essen durfte. Vor so viel Barmherzigkeit ergriff ich bald die Flucht.

Fast ein Jahr lang hatte ich so versucht, mich mit den verschiedensten Jobs über Wasser zu halten. Wäre ich wirklich nur Ali gewesen, hätte ich kaum überleben können. Dabei war ich doch bereit, buchstäblich jede Arbeit anzunehmen: Für einen Wuppertaler Großgastronomen und Kinokettenbesitzer wechselte ich die Bestuhlungen aus und half beim Renovieren seiner Bars, in einer Husumer Fischverarbeitungsfabrik schaufelte ich Fischmehl, und im bayrischen Straubing versuchte ich mich als Drehorgelmann. Stundenlang hab ich umsonst georgelt.

Überrascht hat mich das nicht. Der alltägliche Ausländerhass hat keinen Neuigkeitswert mehr. Da war es schon wieder bemerkenswert, wenn einem mal keine Feindschaft entgegenschlug. Kinder vor allem waren gegenüber dem seltsamen Leierkastenonkel mit seinem Schild »Türke ohn Arbeit, 11 Jahr Deutschland, will hier bleiben. Dank« sehr nett – bis sie von ihren Eltern weggezerrt wurden. Und dann gab es noch ein Gauklerpärchen, das sich auf dem Straubinger Marktplatz mir genau gegenüber postiert hatte. Auch sie hatten eine Drehorgel dabei. Sie luden mich, Ali, ihren Konkurrenten, in ihren Zirkuswagen ein. Es wurde ein sehr schöner Abend.

Oft genug ging es weniger gemütlich zu. Zum Beispiel an jenem Faschingstag in Regensburg. Keine deutsche Kneipe braucht ein Schild an der Tür »Ausländer unerwünscht«. Wenn ich, Ali, ein Wirtshaus betrat, wurde ich meist ignoriert. Ich konnte einfach nichts bestellen. So war es schon eine Überraschung für mich, dass ich in dieser Regensburger Kneipe voll christlicher Narren mit lautem Hallo angesprochen wurde. »Du schmeißt jetzt für uns eine Runde!«, rief einer der Gäste. »Nee«, antwortete ich (Ali), »ihr mir ein geb aus. Ich arbeitslos. Ich für euch hab auch mitarbeit, hab auch für euch Beitrag für Rent zahlt.« Mein Gegenüber lief rot an und pumpte sich auf wie ein Maikäfer (so, wie es auch Strauß oft macht) und stürzte dann in wahnwitziger Wut auf mich los. Der Wirt wollte sein Mobiliar retten und rettete mich (Ali) damit. Jedenfalls wurde der unberechenbare Bayer von mehreren Gästen aus dem Lokal geschleppt. Einer, der sich später als kommunalpolitische Größe zu erkennen gab, saß derweil ruhig und scheinbar besonnen am Tisch. Kaum war die Situation geklärt, zog er ein Messer und rammte es in die Theke. Ich »dreckiges Türkenschwein« solle endlich verschwinden, brach es aus ihm heraus.

Trotzdem – solche Wut habe ich selten erlebt. Aber schlimmer war fast die kalte Verachtung, die täglich mir (Ali) entgegenschlug. Es schmerzt, wenn im überfüllten Bus der Platz neben einem leer bleibt.

Wenn die viel beschworene Ausländerintegration schon nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln zu verwirklichen ist, wollte ich zusammen mit einem türkischen Freund es wenigstens mal mit einem türkischen Stammtisch in einem deutschen Lokal probieren, mit einem »Türk Masasi«. Unter unserem selbst gebastelten Wimpel mit der zweisprachigen Aufforderung »Serefe! Prost!« wollten wir uns regelmäßig in irgendeiner Kneipe zu irgendeiner beliebigen Zeit treffen. Und wir wollten viel verzehren, so versprachen wir den Wirten. Keiner von ihnen, und wir fragten Dutzende, hatte einen Tisch frei.

Mein siebenundzwanzigjähriger Kollege Orhan Öztürk macht solche Erfahrungen seit fünfzehn Jahren. Als Zwölfjähriger kam er in die Bundesrepublik. Inzwischen spricht er ein fast akzentfreies Deutsch. Er sieht gut aus, um seine Herkunft zu verleugnen, hat er sich sogar die Haare blond gefärbt. Aber in all den Jahren ist es ihm nicht gelungen, die Bekanntschaft eines deutschen Mädchens zu machen. Wenn er seinen Namen nennt, ist es aus.

Ausländer werden in der Regel nicht beschimpft. Jedenfalls nicht so, dass sie es hören. Hinter ihrem Rücken wird gern über den angeblichen Knoblauchgestank gestöhnt. Dabei essen deutsche Feinschmecker heutzutage bei Weitem mehr Knoblauch als die meisten Türken.

Dennoch kommt es auch in deutschen Kneipen vor, dass Ausländer zuvorkommend bedient werden. Wenn sie von Ausländern bedient werden. Ich hatte solch ein Erlebnis im Kölner Gürzenich, bei einer Prunksitzung im Karneval. Dass ich als Türke dort eingelassen wurde, hatte mich schon sehr gewundert. Und als ich dann von jugoslawischen Kellnern besonders freundlich behandelt wurde, fühlte ich (Ali) mich fast schon wohl. Bis die Schunkellieder anfingen. Ich saß inmitten der Tollheiten wie ein Fels in der wogenden Schunkelei. Keiner wollte sich bei mir einhaken.

Ali im Berliner Olympiastadion

Von Zeit zu Zeit aber bricht der Ausländerhass offen aus. Fast regelmäßig bei Fußballländerspielen. Schlimmste Befürchtungen gab es schon Wochen vor dem Spiel Deutschland–Türkei im Sommer 1983 im Westberliner Olympiastadion. Geradezu flehend wandte sich Richard von Weizsäcker übers Fernsehen an die Bevölkerung: »Wir wollen dieses deutsch-türkische Fußballspiel zu einem Zeichen des guten und friedlichen Zusammenlebens der Deutschen und Türken in unserer Stadt machen. Wir wollen es zu einem Beweis der Völkerverständigung machen.« Hierfür wurde eine nie da gewesene Polizeistreitmacht aufgeboten.

Auch ich (noch: Ali) will mir das Spiel ansehen und besorge mir eine Karte für die deutsche Kurve. Eigentlich wollte ich mich da als Türke nicht verstecken, hab sogar einen Hut mit Halbmond und Fähnchen mitgebracht. Beides hab ich schnell verschwinden lassen. Ich geriet in einen Block junger deutscher Neonazis und sah in verhetzte Masken. Zitternd habe ich mich an diesem Tag zum ersten und letzten Mal als Türke verleugnet, habe sogar mein holpriges Idiom aufgegeben und mit den fanatisierten Fans Hochdeutsch gesprochen. Trotzdem hielten sie mich nach wie vor für einen Ausländer, warfen mir Zigaretten ins Haar, gossen mir Bier über den Kopf. Nie zuvor im Leben wirkten herannahende Polizisten auf mich so beruhigend. Dass ich sie tatsächlich selbst einmal als Ordnungsmacht erleben würde, hätte ich mir nicht träumen lassen. So wurde »Sieg heil« gebrüllt, »Rotfront verrecke!« und ununterbrochen grölten Sprechchöre »Türken raus aus unserm Land« und »Deutschland den Deutschen!«. Zum Glück floss kein Blut – es gab kaum mehr Verletzte als bei »normalen« Länderspielen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die deutsche Mannschaft verloren hätte. Ich bin alles andere als ein Fußballfan. Aber dort im Olympiastadion hab ich das deutsche Team angefeuert. Aus Angst.

Rohstoff Geist

Ali beim Passauer Aschermittwochsspektakel mit dem CSU-Chef Strauß vor 7000 Gästen – ich weiß nicht, ob einem Sinto, der eine Naziveranstaltung im Münchner Bürgerbräukeller besuchte, nicht ähnlich zumute gewesen sein muss. Zumindest hab ich ein wenig davon gespürt. Ali blieb der Aussätzige, von dem man abrückte.

9 Uhr früh in Passau. Die Nibelungenhalle brauche ich nicht zu suchen. Aus allen Straßen strömen Strauß-Fans – darunter ausgesprochen viele Nichtbayern – dem Saalbau zu. Um 11 will Strauß seinen »Politischen Aschermittwoch« eröffnen, schon zwei Stunden vorher sind die Bänke vor den langen Tischen fast voll besetzt. Bereits jetzt ist die Luft in der riesigen Halle verraucht, zwei, drei Maß Bier hat hier wohl schon jeder getrunken. Fisch und Käse werden in Mengen geordert. Heute beginnt die Fastenzeit.

Ich (Ali) steuere auf einen der wenigen freien Plätze zu. Bevor ich mich knapp auf das Bankende hinquetschen kann, macht sich mein Tischnachbar extra breit. Und so werde ich von ihm begrüßt: »Ja mei, wo sammer denn? Hat mer net amal hier a Ruah vor diesen Mulitreibern. Wisst ihr net, wo ihr hieghört?«

Von allen Seiten werde ich angestiert. Dem politisch engagierten Staatsbürger links neben mir läuft das Bier aus den Mundwinkeln – so voll ist er schon. Ich (Ali) versuche, gute Stimmung zu machen: »Ich bin groß Freund von euer Strauß. Is ein stark Mann.« Donnerndes Lachen als Antwort. »Ja geh, habts ihr des ghört? A Freind vom Strauß willer sein. Des is fei guad.« Erst als eine dralle Kellnerin vorbeikommt, lässt man von mir ab. Ihr tief ausgeschnittenes Dirndl und vor allem der flüssige Nachschub sind interessanter.

Einen Schluck Bier hätte ich jetzt auch ganz gut vertragen können. Ich bekomme nichts, die Bedienung ignoriert mich. Also gehe ich selber zum Ausschank. Aber auch dort wird meine Bestellung nicht angenommen. Nach dem dritten Anlauf zischt mich der Zapfer an: »Geh, schleich dich, aber hurtig.«

Unter Getöse ist Strauß inzwischen – zum Tschinderassassa des bayrischen Defiliermarschs – in die Halle eingezogen. Durch ein tobendes Spalier kämpfen ihm Ordner eine Gasse zum Podium. Vor allem die Nichtbayern recken ihre Transparente (»Wir Peiner zum 8. Mal hier«) und grölen.

Die ersten Worte des CSU-Führers gehen noch im Lärm unter. Drei Stunden dauert die Rede. Ihr zu folgen, ist inmitten dieser schwitzenden Menge nur schwer möglich. Auch die Logik erschließt sich wohl erst nach drei Maß Bier so richtig: »Wir sind eine Partei intelligenter Leute, wir haben intelligente Wählerschichten, und darum haben wir auch die Mehrheit im Land. Wenn unsere Wähler nicht so intelligent wären, hätten wir keine Mehrheit.« Tosender, trampelnder Beifall. Der Saal kocht.

Die Toiletten schaffen den Andrang nicht mehr, der Drang vieler Besucher ist stärker. Auf den Gängen bilden sich Rinnsale von Urin, und auch im Saal erleichtert sich schon mal einer durchs Hosenbein.

Der da vorne redet viel vom Geist: »Wir müssen von unserem Rohstoff Geist, den wir ja Gott sei Dank haben, trotz des Geschwafels mancher Umverteilungsfunktionäre, einen besseren Gebrauch machen.«

Vorerst jedoch müssen Bierleichen umverteilt werden. Sanitäter und Rotkreuzhelferinnen haben schwer zu schleppen. Auf den Tischen liegt Informationsmaterial: »Wir und unsere Partei.« Da werden CSU-Anhänger in Selbstdarstellungen präsentiert. Zum Beispiel ein ziemlich dicker Lebensmittelhändler: »Also Komplexe habe ich noch nie gehabt, weil ich ein Rechter bin. Ich weiß keine Partei, die mir mehr taugt als die CSU. Die passt einfach zu mir, wie mir der Strauß auch passt. Den mag ich auch von der Figur her. Da sind wir ähnlich. Wenn mich überhaupt was aus der Ruhe bringt, außer vielleicht Fußball, dann sind es die Steuern.«

Oder vielleicht ein Türke, der in der weiß-blauen Nibelungenhalle Durst bekommt. Fast erschleichen muss ich (Ali) mir mein Bier. Als der Zapfer am Schanktisch wegschaut, nehme ich mir eine Maß und hinterlege fünf Mark. Strauß dröhnt: »Bei uns muss wieder an den normalen Bürger, an die normale Frau, an den normalen Mann gedacht werden und nicht an einige Außenseiter.« Und wie er später vom »Mischmasch anonymer Menschenmassen« spricht und von der »nationalen Identität«, die er »bewahren« will, da weiß ich, Ali, dass ich nicht gemeint bin, wenn er von »Freiheit und Würde für alle Menschen in Deutschland« schwadroniert.

Ich will mich wieder setzen, finde noch zwei freie Plätze. Der Platz neben mir bleibt frei, auch als das Gedränge unerträglich wird. »Der stinkt nach Knoblauch.« – »Du Türk?«

Der »glückliche Bayer« (Strauß über Strauß) kommt mit seiner Fastenrede endlich zum Schluss. Fünf, sechs Stunden haben seine Bewunderer durchgehalten. Vor seinen Fans wird Strauß bei seinem Abgang abgeriegelt. Auch Autogrammwünsche können nicht erfüllt werden. Jedenfalls nicht an Ort und Stelle. Wer ein Autogramm haben möchte, kann einen entsprechenden Zettel in einen der Körbe werfen, die im Saal herumgereicht werden. Ich (Ali) finde trotzdem meinen Weg zum Bayernführer. Ganz einfach.

Ich (Ali) gebe mich als Abgesandter und Kongressbeobachter des türkischen Faschistenchefs Türkes von den Grauen Wölfen aus. Dieser Türkes, ein glühender Hitler-Verehrer, hatte sich schon vor einigen Jahren heimlich in München mit Strauß getroffen. Damals, so Türkes, sicherte ihm der CSU-Vorsitzende zu, »dass die Zukunft für die MHP (eine neofaschistische türkische Organisation, G.W.) und die Grauen Wölfe ein günstiges politisches Klima in der Bundesrepublik mit entsprechender Propaganda geschaffen« werde. Türkes’ Kriegsruf: »Tod allen dreckigen Juden, kommunistischen Hurensöhnen und griechischen Hunden.«

Als dessen Beauftragter werde ich (Ali) gleich bei Strauß vorgelassen. Er begrüßt mich herzlich und klopft mir auf die Schulter, so behandelt ein mächtiger Pate einen seiner ärmlichen Verwandten aus der Provinz. Die Festschrift »Franz-Josef Strauß – Ein großer Bildband« versieht er für mich mit einer persönlichen Widmung:

»Für Ali mit herzlichem Gruß – F.J. Strauß«.

Die versammelten Fotografen lassen sich diesen Schnappschuss nicht entgehen.

Strauß sei, so heißt es im Vorwort zu diesem Prachtband, »Politiker geworden in Erfüllung seiner instinktiv verstandenen Pflicht« (der Vorsehung?). – Für mich jedenfalls war es das hautnahe Zusammentreffen mit einem der machtbesessensten, demokratiefeindlichsten Politiker der Nachkriegszeit, der mich schon einige Male vor Gericht gebracht hatte. Vor über zehn Jahren bin ich ihm zum ersten Mal persönlich begegnet; bei einer Podiumsdiskussion der Katholischen Akademie München (Thema: »Journalist oder Agitator«) saß ich zwischen ihm und dem SPD-Politiker Wischnewski. Strauß war in Sonntagslaune und wollte vor dem eher liberalen Akademie-Publikum glänzen und offensichtlich sogar bei mir gut Wetter machen: »Da hab ich ja endlich die Gelegenheit, Sie mal zu fragen: Sind S’ mit dem Pater Josef Wallraff von den Jesuiten verwandt?« Ich wollte nicht, dass es ihm mit solchen Vertraulichkeiten gelingt, vor den Zuhörern seine Feindschaft gegenüber Leuten wie mir zu kaschieren. »Ja«, hab ich ihm geantwortet, »ich bin ein unehelicher Sohn von ihm. Aber bitte nicht weitersagen.« Für den Rest der Diskussion blieb Strauß sich dann treu.

»Essen mit Spaß«

oder der letzte Fraß

Viele unserer Kritiker sind wahre Meister im Blindekuh-Spielen. Sie machen sich nicht die Mühe, richtig zu recherchieren, geschweige denn hinter die McDonald’s-Kulissen zu schauen.

Wer nicht hinsieht, wird eben blind der Wahrheit gegenüber.

Text in einem ganzseitigen Inserat von McDonald’s in der Zeit, 10.5.1985

Seit Kurzem startet McDonald’s eine Großoffensive gegen die Kritiker aus Verbraucherverbänden und Gewerkschaften: »Die Angriffe werden uns nicht daran hindern, auch in Zukunft zu expandieren und damit einer Vielzahl jetzt noch Arbeitsloser eine feste Anstellung mit allen Aufstiegsmöglichkeiten anzubieten.«

Eine Chance für Ausländer und Asylanten? Nichts wie hin, denke ich (Ali) mir. 207 McDonald’s-Filialen gibt es schon bei uns. In Kürze sollen es doppelt so viele sein. Ich (Ali) versuche mein Glück in Hamburg, Am Gänsemarkt, in einer der größten Filialen Deutschlands, und werde genommen. Jetzt darf mir (Ali) der Spaß nicht mehr vergehen, denn unser Leitsatz heißt: »Essen mit Spaß«. So steht es jedenfalls im Begrüßungsprospekt. Was das bedeutet?

»McDonald’s ist ein Familienrestaurant, in dem man gut und preiswert speisen kann. In blitzsauberer Umgebung, wo man sich wohlfühlt und Spaß hat – das Erlebnis McDonald’s … Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind, und wünschen Ihnen in unserem Team viel Spaß und Erfolg!«

In einem so fröhlichen Team ziehe ich es vor, mich als Sechsundzwanzigjähriger auszugeben. Mit meinem tatsächlichen Alter (43) hätte ich sonst wohl nichts zu lachen gehabt.

Wie der Hamburger bekomme auch ich (Ali) eine McDonald’s-Verpackung verpasst: Papierhut, dünnes Hemdchen und eine Hose. Überall steht »McDonald’s« drauf. Es fehlt nur noch, dass sie uns vorher auch auf den Grill legen. Meine (Alis) Hose hat keine Taschen. Bekomme ich (Ali) mal Trinkgeld, gleitet die suchende Hand mit den Münzen erfolglos an der Hosennaht entlang, bis ich (Ali) die Groschen endlich dahin gebe, wo die Firma sie haben will: in die Kasse. Das schneiderische Meisterstück verhindert allerdings auch, dass du ein Taschentuch einstecken kannst. Und wenn die ›Nase läuft‹, dann läuft sie auf den Hamburger oder es zischt auf dem Grill.

Der Manager gibt sich gleich zufrieden mit mir und lobt mich (Ali), wie ich die Hamburgerscheiben am Grill wenden kann. »Das machen Sie aber gut. Das geht ja richtig schnell. Die meisten machen am Anfang riesige Fehler.« – »Das kommt vielleicht daher, dass ich Sport treibe«, antworte ich (Ali) ihm. – »Welchen denn?« – »Tischtennis.«

Der Hamburger, diese verschwitzte bräunliche Scheibe mit mindestens 98 Millimeter Durchmesser und 145 bzw. 125 Gramm Gewicht, springt wie ein Plastikjeton, wenn man ihn auf den Grill wirft. Im gefrorenen Zustand klingt er wie eine Münze, die auf Glas trifft.

Gebraten bzw. gegrillt wird ihm eine sogenannte »Haltezeit« von 10 Minuten zugebilligt, aber er ist meist lange vorher schon weg. Liegt er eine Zeit lang aufgetaut herum, fängt er an zu stinken. Also wird er vom gefrorenen gleich in den gegrillten Zustand gebracht und mit den bekannten Beigaben und Zutaten in die beiden Hälften der schaumstoffweichen Weizenflade eingedeckelt und in der Styroporkiste zugesargt.

»Es ist so viel Grazie in der sanft geschwungenen Silhouette eines Hamburger-Brötchens. Es erfordert schon einen ganz besonderen Geisteszustand, um das zu erkennen«, meint der Firmengründer Ray Kroc ernsthaft.

Der Arbeitsplatz hinter der Theke ist eng, der Boden schmierig und glatt, die Grillplatte glühend heiß bei 180 Grad Celsius. Es gibt keinerlei Sicherheitsvorkehrungen. Eigentlich müsste man Handschuhe bei der Arbeit tragen, das schreiben jedenfalls die Sicherheitsbestimmungen vor. Aber es gibt keine, und sie würden die Arbeit nur verlangsamen. So haben viele, die dort länger arbeiten oder gearbeitet haben, Brandwunden oder Narben von Brandwunden. Ein Kollege musste kurz vor meiner Zeit ins Krankenhaus, weil er in der Hektik direkt auf den Grill gefasst hatte. Ich (Ali) hole mir gleich in der ersten Arbeitsnacht Blasen wegen der aufspritzenden Fetttropfen.

»Die Liebe ist wie die Herstellung eines Big Mac: Die Körper sind beide aus Fleisch, in harmonischer Bewegung. Das köstliche Brötchen umschließt den Körper in liebevoller Umarmung. Die Küsse sind wie ein feuchter Schuss Tatarsauce. Die sich anbetenden Herzen sind heiß wie die Zwiebeln. Die Hoffnungen, noch Kinder, sind grün wie der Salat. Der Käse und die Gurke geben den Geschmack nach mehr.« – Auszug aus der hauseigenen McDonald’s-Zeitung Quarterao der Filiale in Rio de Janeiro (April 1983)

Naiverweise glaube ich (Ali), meine erste Schicht sei wie vereinbart um halb drei Uhr morgens zu Ende. Ich (Ali) bemerke, wie man über mich, den Neuling, zu reden beginnt. Der Manager fährt mich (Ali) an, was mir denn einfalle, vor der Zeit zu gehen. »Ich habe mich nur an die Anweisung gehalten.« – Ich hätte mich persönlich bei ihm abzumelden, warnt er mich (Ali) und fragt mit drohendem Unterton, ob ich denn draußen wirklich schon sauber gemacht hätte. Da ich bereits kurz vorher im dünnen Hemd in die Kälte der Dezembernacht hinausgeschickt worden war, antworte ich (Ali), dass alles total sauber sei. Eine besonders aufmerksame Angestellte bemerkt aber, dass noch Papier herumliegt.

Es ist mittlerweile kurz vor drei Uhr morgens. Der Manager meint, ich (Ali) würde die richtige Einstellung vermissen lassen, ich (Ali) engagiere mich nicht. Auch mein Gesicht sähe nicht sehr froh aus. Ich solle nicht denken, ich würde nicht kontrolliert. Beispielsweise hätte ich heute fünf Minuten an derselben Stelle gestanden. »Wieso«, erwidere ich (Ali), »kann nich sein, ich flitzen hin und her.«

Nacht- und Überstunden, lerne ich (Ali), werden einer vertraulichen Arbeitsanweisung zufolge nur in vollen Stunden abgerechnet. Das heißt, bis zur halben Stunde wird ab-, danach aufgerundet. Aber meist wird abgerundet. Gestempelt wird nicht, wenn man kommt, sondern wenn man umgezogen am Arbeitsplatz erscheint. Und wenn man geht, ist es ebenso: erst stempeln, dann umziehen. So klaut man dir die Zeit doppelt.

Es ist Vorweihnachtszeit. Der Andrang ist enorm, in Stoßzeiten werden Rekordumsätze erzielt. Ich (Ali) bekomme 7,55 DM brutto Stundenlohn für eine Tätigkeit, die sich mit jeder Fließbandarbeit vergleichen lässt. Außerdem wird mir (Ali) pro Arbeitsstunde noch eine Mark Essensgeld angerechnet. Nach acht Stunden lässt mich der Manager wissen, dass ich mir (Ali) jetzt aus dem McDonald’s-Sortiment ruhig etwas aussuchen dürfe. Als ich (Ali) nach dem Besteck frage, wird es richtig lustig. Besteck bei McDonald’s, ein Wahnsinnswitz. Alle lachen und lachen.

Mein (Alis) Arbeitsplatz ist nach vorne hin offen. So wie ich (Ali) die Kunden sehe, sehen sie auch mich. Ich (Ali) habe keine Möglichkeit, mich kurz zurückzuziehen und vielleicht in der Hitze einen Schluck zu trinken. Dabei machen das Braten und Garnieren und vor allem der viele Senf sehr durstig.

Eine Gurke beim Hamburger, zwei Gurken beim Big Mac, dann eine Käsescheibe und die verschiedenen Spritzen mit den Soßen, Fischspritzen, Chickenspritzen, Bic-Mac-Soße.

Man ist ständig überfordert, weil es dauernd irgendwo klingelt, man muss noch eine Apfeltasche auflegen oder einen Fischmac. Und mit dem Finger voll Fisch geht’s gleich wieder zum nächsten Hamburger.

In den Pausen organisiere ich (Ali) mir ein Testessen. Als ich (Ali) Hühnchen esse, diese Nuggets, werde ich auf Anhieb misstrauisch: Das könnte auch Fisch sein. Das hat so einen leichten Nachgeschmack. Bei der Apfeltasche habe ich (Ali) auch den Eindruck: Mensch, ist da nicht wieder Fisch im Spiel?

Erst nach einiger Zeit merke ich, woran das liegt. In unseren Riesenbottichen ist siedend heißes Fett. Abends wird das Fett aus jeder Wanne durch den gleichen Filter geleert und weiterverwendet. Das heißt, Apfeltaschenfett, Fischfett, Hühnerfett, alles durch denselben Filter. Das gleiche Filterpapier wird für zehn Wannen gebraucht.

Vollends hektisch wird es, wenn sich in der Stoßzeit Schlangen vor der Theke bilden. Zurufe von vorne, warum es nicht schneller geht. Ich (Ali) denke also, dass es gut wäre, die Hamburger etwas früher herauszunehmen. Aber der Manager, er hat als Einziger keinen Papphut auf, weist mich (Ali) zurecht: »Sie haben hier überhaupt nichts zu denken, das besorgen die Maschinen. Also erst rausnehmen, wenn es piepst, und nicht der Maschine zuvorkommen wollen.« Ich (Ali) mache es so. Es dauert keine fünf Minuten, und der Manager kommt wieder. »Wieso geht das nicht schneller?« – »Man hat grade sagt, dass Maschine denkt, und jetzt ich warten.« – »Aber die Kunden, verdammt, sollen die warten?« – »Wer hat jetz hier Sage, Sie oder die Piep-Maschin? Wo soll’s langgehn? Sie sage und ich mache.« – »Sie müssen warten, bis die Maschine ›piep‹ macht, verstehen Sie?« – »Alles klar.«

Das Zauberwort heißt Service-Schnelligkeit. Als sogenanntes »Service-Ziel« wird vorgegeben, dass ›keiner zu keiner Zeit anstehen soll‹. Den Filialmanagern werden Tricks empfohlen. Die Devise lautet: »Eine Minute Wartezeit an der Theke ist zu lange. Dies ist das äußerste Maximum für jemanden in der Warteschlange. Setze ein Ziel von 30 Sekunden. Schnellerer Service in deinem Restaurant ist Einstellungssache. Während der nächsten 30 Tage konzentriere dich auf Service-Schnelligkeit. Streiche ›langsam‹ aus dem Vokabular. Zwei Prozent deines Umsatzes hängen davon ab, wie du reagierst. Hoch lebe die Schnelligkeit.«

»Fast Food« ist hier wirklich Minutensache, obwohl einige Kollegen, die nicht so gut Englisch verstehen, glauben, »Fast Food« hieße nicht »schnell«, sondern »Beinahe«-Essen.

Unsere Filiale ist bekannt für Rekordumsätze. Ich (Ali) darf miterleben, wie unser Manager vom McDonald’s-Bezirksleiter einen Pokal mit der Inschrift überreicht bekommt: »Für hervorragende Leistungen in Sachen Profit«.

Ganz besonders hat’s McDonald’s auf Kinder abgesehen. Die Marketingabteilung in der Münchener Zentrale stellt in einem internen Papier fest: »Fast Food ist nicht nur ein junger Markt. In Deutschland ist es primär auch ein Markt der Jugend … Und behaupte einer, sie haben kein Geld!«

Die ganze Einrichtung ist darauf abgestimmt, alles ist fast auf Kinderhöhe: Türklinken, Tische, Stühle. Spezielle Anweisung an McDonald’s-Lizenznehmer: »Kinder vervielfachen Ihren Umsatz!« Sie erhalten fertige Programme, um die Kleinen, und damit natürlich ganze Familien, zu ködern. Allem voran der »McDonald’s-Kindergeburtstag«. Da wird der Spaß voll durchprogrammiert:

1. Etappe: Die Vorbereitungen

Zeit ca. 15 Min.

2. Etappe: Die Begrüßung

Zeit ca. 10 Min.

3. Etappe: Bestellung aufschreiben

Zeit ca. 5 Min.

4. Etappe: Bestellung abholen

Zeit ca. 10 Min.

5. Etappe: Essen mit Spaß

Zeit ca. 15 Min.

6. Etappe: Spielen bzw. Storetour

Zeit ca. 10 Min.

7. Etappe: Sich verabschieden …

Anschließend Evaluationsdaten eintragen …« (McDonald’s intern).

Nach Brat-, Grill- und Thekenarbeit werde ich (Ali) am dritten Arbeitstag zur gut funktionierenden »Lounchkraft« ausgebildet: Ich (Ali) muss Verpackungs- und Essreste von den Tischen räumen und abwischen. Hier arbeitet man mit zwei Lappen, der eine für die Tischplatte, der andere für die Aschenbecher. In der gebotenen Eile kommt es aber häufig vor, dass man die Tischlappen nicht mehr auseinanderhalten kann. Doch das stört hier niemanden; denn häufig muss man mit demselben Lappen auch noch die Klos putzen. Der Nahrungskreislauf schließt sich damit wieder. Mir graust. Als ich einen weiteren Lappen haben möchte, sagt man mir (Ali) in barschem Ton, dass meine reichen müssen. Einmal schickt der Manager einen Kollegen direkt vom Royal-Grill zu einem verstopften Klo. Der nimmt dazu den Grillschaber, den er gerade in der Hand hat, um den Auftrag schnellstens und gewissenhaft auszuführen, erhält dann allerdings einen gewaltigen Rüffel vom Submanager. Auf die Sauberkeit draußen vor der Tür wird streng geachtet. 50 Meter rechts und links der Eingangstür muss ständig zusammengeräumt werden, weil dort jede Menge Verpackungsmaterial weggeworfen wird. Also werde ich (Ali) mit meinem dünnen Hemdchen von der Wärme in die Kälte geschickt.

Im Pausenraum witzeln wir über die Kakerlaken, die anscheinend nicht mehr zu vertreiben sind. Zuerst waren sie nur im Keller, jetzt findet man sie auch schon mal in der Küche. Eine ist neulich direkt auf den Grill gefallen. Einmal fand ein Kunde ein gut entwickeltes Exemplar auf seinem Big Mac.

Manche jüngeren Gäste, vor allem die leicht angetrunkenen Popper, lassen mir (Ali) ihre Tüte mit den restlichen Pommes frites vor die Füße fallen. Die fettigen Kartoffelstäbchen verteilen sich auf dem Boden und werden festgetreten. Ich muss gleich nass aufwischen gehen.

Eine türkische Kollegin hat es besonders schwer. Sie wird als Frau angemacht, als Ausländerin verspottet und bekommt manchmal randvolle Aschenbecher vor die Füße geknallt. Einmal wirft auch mir jemand einen Aschenbecher vor die Füße. Als ich die Scherben aufkehre, höre ich hinter mir schon den Nächsten auf dem Boden klirren und dann noch einen und noch einen. Ich (Ali) kann nicht erkennen, wer es tut. Im Lokal wird gelacht. Spaß muss eben sein.

Dass alles ähnlich schmeckt, hat einige Gründe. Die Verbraucherzentrale Hamburg urteilt über die McDonald’s-Produkte: »Der Geschmack entsteht vielfach durch künstliche Aromastoffe. Damit die Getränke möglichst lange haltbar sind, werden sie mit Konservierungsstoffen versehen.« Ein Milchshake enthält 22 Prozent Zucker, das entspricht etwa 16 Würfeln oder 40 bis 45 Gramm. Alles wird »aufgepeppt«, um genießbar zu wirken. Edmund Brandt, ein Kenner der US-Fleischindustrie, berichtet, dass bei der Herstellung der Fleisch-»Pattys« nicht einfach mageres Schulter- oder Nackenfleisch verwendet werden könne. Dann würde der Hamburger auseinanderfallen. Das Fleisch wird deshalb einer speziellen Behandlung durch »Salz und Flüssigproteine« unterzogen. »Ist das Fleisch zu frisch«, so Brandt, »dann ist es für die Pattyproduktion zu wässrig.« Ist es zu alt, dann verliert es an Farbe: »Die nehmen dann Eiswürfel, werfen die in den Fleischwolf, und dadurch wird das Fleisch wieder rötlicher.« Und obwohl es äußerlich recht mager wirkt, sind im fertigen Hamburgerfleisch noch 25 Prozent Fett drin. Von der breiten Palette der »Fast-Food-Tricks« erfahren McDonald’s-Kunden in der aufwendigen Werbung kein Wort. Die industrielle »Als ob«-Mahlzeit ist ungeheuer geschickt verpackt – eine Art Bild-Zeitung zum Essen. So wie Bild-Leser oft auch ohne Hintergrundinformationen instinktiv wissen, dass sie betrogen werden sollen, gibt es auch bei McDonald’s Gäste, die nach einer Probemahlzeit angewidert das Lokal verlassen. Beim Putzen finde ich (Ali) eine beschriebene Serviette: »McDonald’s – kotz dich frei!« steht drauf. Und: »Zum ersten Mal ist das schlechter, was reinkam, als das, was rauskommt!«

»Fast Food« ist Mangelernährung, die schwere gesundheitliche Schädigungen nach sich ziehen kann: Ernährungswissenschaftler in den USA haben nachgewiesen, dass bei Kindern, die häufig in Schnellrestaurants essen, erhöhte Aggressivität, Schlaflosigkeit und Angstträume festzustellen sind. Der Grund: Das süße »Fast Food« baut »Thiamin«-Vorräte im Körper ab, die Folge ist Vitamin-B1-Mangel, der das Nervensystem angreift.

Auch in der Pause gehöre ich (Ali) dem Betrieb. Auswärts ein Bier oder einen Kaffee zu trinken, ist nicht gestattet. Man habe schlechte Erfahrungen gemacht: Einer sei einmal ins Bordell gegangen.

Eine junge Kollegin erzählt mir, dass ihr in der achtstündigen Arbeitszeit sehr oft keine Pause zugestanden wurde. Als sie fragte, bekam sie nur die Antwort: »Weiter! Weiter!«

Wer zum Arzt will, bekommt vom Manager zu hören: »Das bestimme ich, wann hier jemand zum Arzt geht.«

Einmal frage ich (Ali), ob ich jetzt meine Erholungszeit einlegen kann. Die Antwort kenne ich schon: »Wann Sie Pause haben, bestimme ich.«

Einen Betriebsrat gibt es nicht.

Vor sechs Jahren riet schon der McDonald’s-Personalchef für die Bundesrepublik in einem Rundschreiben: »Wenn Sie aus dem Gespräch entnehmen können, dass der Bewerber organisiert ist, das Gespräch nach weiteren Fragen abbrechen und dem Bewerber eine Entscheidung in einigen Tagen zusagen. Natürlich auf keinen Fall einstellen.«

Firmengründer Ray Kroc weiß, was er will: »Ich erwarte Geld, wie man Licht erwartet, wenn man den Schalter anknipst.« Und der US-General Abrams findet bei McDonald’s die eigentliche Schule der Nation: »Für einen jungen Menschen ist es sehr gesund, bei McDonald’s zu arbeiten. McDonald’s macht aus ihm einen effizienten Menschen. Wenn der Hamburger nicht ordentlich aussieht, fliegt der Typ raus. Dieses System ist eine still dahinarbeitende Maschinerie, dem unsere Armee nacheifern sollte.«

Die Baustelle

Als ich um 6 Uhr morgens in der Franklinstraße im Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort eintreffe, stehen schon sechs Arbeitssuchende vor der Tür der Subfirma GBI. Auch sie wurden für diese Zeit hierherbestellt, nachdem sie auf eine Zeitungsanzeige hin angerufen hatten. Ein Angestellter öffnet. Gleich im Erdgeschoss das Büro: zwei aneinandergeschobene Schreibtische, ein Telefon. Keine Akten, keine Regale, selbst die Tische wirken wie abgeräumt. Am Schwarzen Brett ein Schild: »Diese Firma meldet ihre Arbeitnehmer ordnungsgemäß an!« Doch niemand fragt mich (Ali) nach meinen Arbeitspapieren, nicht mal den Namen brauche ich zu nennen.

Bevor wir nach und nach zu unseren Einsatzorten gefahren werden sollen, müssen wir in einer angrenzenden Zweizimmerwohnung warten, die als Aufenthaltsraum dient und mit herabhängenden Tapeten, schmierigen Fenstern und ohne Toilette auf ihre Art signalisiert, welchen ›Status‹ wir hier einnehmen. »Siggi«, ein bulliger Typ mit gelocktem Haar und sehr viel Gold an Händen und um den Hals, sucht vier Helfer »für einen schönen Hochbau in Köln«. Ich (Ali) melde mich und werde der Kolonne zugeteilt.

Unterwegs im Auto werden wir über unseren Stundenlohn und über die Arbeitsbedingungen informiert. »Der Polier will, dass ihr zehn Stunden am Tag arbeitet«, erklärt uns »Siggi«, »dafür zahle ich euch auch 9 Mark – also 90 Mark am Tag.«

»Hier entstehen schicke Stadtwohnungen und reizvolle Maisonettewohnungen mit Blick auf den ruhigen Park«, lese ich auf dem Schild, als wir eine halbe Stunde später unsere Baustelle am Kölner Hohenstaufenring erreichen. Ein Kolonnenschieber, der schon längere Zeit für die GBI auf dieser Baustelle tätig ist, weist uns in die Umkleidekabinen ein. Wir sind gerade umgezogen, als »Siggi« noch einmal hereinkommt. »Ich brauche doch noch eure Namen für den Polier«, sagt er. »Ali«, sage ich. Das genügt.

Unsere Kolonne wird einem Polier der Firma »Walter Thosti BOSWAU« (WTB) unterstellt, das sechstgrößte Bauunternehmen der Bundesrepublik, wie ich später erfahre. Auch an den folgenden Tagen erhalten wir unsere Arbeitsanweisungen ausschließlich von diesem Polier, und das Werkzeug – angefangen vom Besen bis zum Schaleisen – wird ebenfalls von WTB gestellt. Die GBI vermittelt eben Arbeiter »pur«, hat kaum eigenes Werkzeug und auch keine eigenen Baustellen.

Keiner von uns hat seine Papiere bei der GBI abgegeben, wir arbeiten ohne Ausnahme »schwarz«. Nicht einmal krankenversichert sind wir. Ich frage einen Kollegen: »Was passiere, wenn is Unfall?« – »Dann tun die so, als wärste erst drei Tage hier, wirst einfach rückwirkend bei der Krankenkasse angemeldet«, sagt er, »insgesamt haben die ja ein paar Hundert Leute, davon ist höchstens die Hälfte angemeldet.«

In den Pausen sitzen wir mit fünfzehn Leuten dicht gedrängt im Bauwagen, der vielleicht 12 Quadratmeter fasst. Ein Zimmermann, der vom Kölner Büro der GBI hierhervermittelt wurde, sagt: »Ich bin schon dreißig Jahre auf dem Bau, aber dass mir der Polier sagt, ich soll mich gefälligst vorm Scheißen abmelden, das hab ich noch nie erlebt!« Einige erzählen, dass sie mit An- und Abfahrten täglich fünfzehn Stunden auf den Beinen sind. »Bezahlt bekommst du aber nur die zehn Stunden, die du hier arbeitest, für die Fahrzeit gibt’s keinen Pfennig extra.«

Ein etwa fünfzig Jahre alter türkischer Kollege wird von unserem WTB-Polier besonders schikaniert. Obwohl er seine Arbeit mindestens doppelt so schnell wie die deutschen Kollegen erledigt, beschimpft ihn unser Arbeitsanweiser als »Kümmeltürken«: »Wenn du nicht schneller arbeiten kannst, lasse ich dich beim nächsten Mal zusammen mit dem Bauschutt abtransportieren!«

Freitags warten wir nach Feierabend meist ein paar Stunden auf unseren Lohn. Das Geld muss erst von außerhalb herbeigeschafft werden. Woher diese Lohngelder kommen, scheinen einige Leiharbeiter zu wissen: »Der Klose fährt doch jetzt erst mal nach Langenfeld«, belehrt uns ein illegaler deutscher Stammarbeiter von GBI, als wir alle gemeinsam im Bauwagen sitzen, »da haben die nämlich ihr Konto, und da holt er die Kohle für uns ab.« Wieso die Gelder nicht bei einer Kölner oder Düsseldorfer Bank abgehoben werden, weiß der Kollege auch: »Das Konto in Langenfeld läuft wohl über irgendeinen Privatmann, der da die Schecks von der WTB und anderen Baufirmen gutschreiben lässt. In Düsseldorf könnten die doch gar kein Konto mehr aufmachen, da würde sofort das Finanzamt kommen und alles wegpfänden.«

Zwei Stunden müssen wir noch nach der Schicht auf unser Geld warten, natürlich unbezahlt.

Nicht nur die Firmenkonten bleiben im Dunkeln, alles läuft konspirativ genug, um unsere Arbeit auf der Baustelle zu verheimlichen: Als wir ausgezahlt werden, müssen wir zwar eine Quittung unterschreiben, aber einen Durchschlag oder eine schriftliche Lohnabrechnung bekommen wir nicht. Selbst die Zettel, auf denen der Polier unsere Arbeitszeiten einträgt, nimmt er sofort nach der Auszahlung wieder an sich. Das hat seinen Grund, denn im Baugewerbe ist Leiharbeit, die nach Stunden abgerechnet wird, gesetzlich untersagt. Um das Verbot zu umgehen, arbeiten Subs wie die GBI mit Scheinwerkverträgen, rechnen offiziell etwa »40 Quadratmeter Beton« bei den Baufirmen ab – kassieren aber für 40 Stunden Leiharbeit (in vielen Fällen verfügen die Poliere über kaschierte Tabellen, mit denen die Arbeitsstunden der Leiharbeiter in Quadratmeter Beton oder Kubikmeter Erde umgerechnet werden). Um später beweisen zu können, dass auch auf unserer Baustelle Stundenzettel geheim geführt werden, lenke ich (Ali) den Polier bei einer passenden Gelegenheit ab und nehme seinen Zettel an mich: »WTB Bau AG«, hat der Polier darauf notiert, 30 Arbeitsstunden mit Tagesdaten und seiner Unterschrift. Mit Alis erstem Arbeitseinsatz soll von Anfang an klargestellt werden, wo er hingehört. Bei den Arbeiterklos sind einige seit über einer Woche verstopft. Die Pisse steht fast knöchelhoch. »Nimm Eimer, Schrubber und Aufnehmer und bring das in Ordnung. Aber dalli.« Ich (Ali) lasse mir an der Werkzeugausgabe gegen Quittung die Sachen geben. – »Genügt, wenn du mit drei Kreuzen unterschreibst«, sagt der verantwortliche deutsche Kalfaktor, der in seinem Werkzeugcontainer eine verhältnismäßig ruhige Kugel schiebt.

Allein im Baugewerbe sind schätzungsweise 200000 Türken, Pakistani, Jugoslawen und Griechen beschäftigt, die illegal vermittelt werden. Jährlich bedeutet das einen Ausfall von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen in der Höhe von mindestens 10 Milliarden Mark.

Die Menschenhändler genießen oft genug politischen Schutz, um Strafen zu entgehen. Die Gesetze sind sehr lasch. Doch die Bundesregierung zögert, diesen Machenschaften einen Riegel vorzuschieben. Nur am Bau ist der Personalverleih seit 1982 verboten. Die von der Union regierten Bundesländer weigern sich, den illegalen Handel als Straftatsbestand anzuerkennen. Darum bleibt das Vermitteln von Deutschen und Ausländern aus der EG (Europäische Gemeinschaft) rechtlich nicht mehr als eine Ordnungswidrigkeit.

Polizei, Fahnder des Arbeitsamtes und Staatsanwälte bekommen selbst die kleinen Mitläufer der Baumafia nur selten zu fassen: »Wir kriegen das Problem kaum mehr in den Griff«, klagt beispielsweise der Kölner Oberstaatsanwalt Dr. Franzheim. Allein in Nordrhein-Westfalen laufen zurzeit 4000 Ermittlungsverfahren. Verleiher prellten illegal Beschäftigte um ihren Lohn oder machten sich »arbeitsunwillige« Ausländer durch Prügel und Drohungen gefügig. Die Ermittlungen – etwa beim Landeskriminalamt in Düsseldorf – erstrecken sich sogar auf Schutzgelderpressungen und Mordverdacht.

Es sind nicht nur private Bauunternehmer, die oft über weitere Zwischenhändler auf die Verleihfirmen zurückgreifen. Auch bei öffentlichen Aufträgen sind die »Subs« mit im Geschäft. Beim Bau des Düsseldorfer Landtags kam es 1984 zu mehreren Razzien – verschiedene Menschenhändler hatten dort arbeiten lassen.

Beim Neubau des Münchner Arbeitsamtes wurden 50 illegal Beschäftigte bei einer Kontrolle festgenommen. Nicht einmal der Polizei ist bislang bekannt, dass auch zum Erweiterungsbau der Bundeswehrkaserne in Hilden Leiharbeiter herangezogen wurden, ebenso für den Neubau des Bundespostministeriums in Bonn (Bad Godesberg).

Weil es Postminister Christian Schwarz-Schilling unterließ, beim Bauauftrag entsprechende Kontrollen vorzuschreiben, gelang es zumindest einer illegalen Leiharbeiterfirma, ganz ordentlich mitzuverdienen. Ein Erkenntnisinteresse der Behörden vorausgesetzt, hätte das Geschäft leicht auffliegen können. Über die Düsseldorfer Menschenhändlerfirma DIMA GmbH wurden die Leute an den sechstgrößten deutschen Baukonzern, die WTB, vermittelt, die am Bau des Postministeriums maßgeblich beteiligt war. Die DIMA wiederum ging aus der GBI hervor, für die ich als Illegaler in Köln gearbeitet hatte.

Es stinkt bestialisch im Containertoilettenraum. Die Urinrinne ist ebenfalls total verstopft. Diese Arbeit empfinde ich als Schikane. Denn solange die Ursache – verstopfte Rohre – nicht fachmännisch beseitigt wird, kommt es sofort wieder zu Überschwemmungen. Auf der Baustelle gibt es genug Installateure, aber deren Arbeitszeit ist zu kostbar. Sie sind dazu da, die Luxussanitärräume der künftigen Besitzer zu installieren.

Die Bauführer wie Poliere haben ihre eigenen Toiletten in einem gesonderten Container. Sie sind abschließbar, den Arbeitern ist der Zutritt verboten, und Putzfrauen halten sie täglich sauber. Ich (Ali) spreche den Bauleiter darauf an, dass meine Arbeit keinen Sinn hat und erst mal Installateure ransollten. »Du hast hier keine Fragen zu stellen, sondern zu tun, was man dir sagt. Das Denken überlässt du besser den Eseln, denn die haben größere Köpfe«, stellt er klar. Nun gut, tu ich (Ali) also, was unzählige andere Ausländer auch ohne Widerspruch zu tun gezwungen werden, wobei sie froh sein dürfen, überhaupt Arbeit zu haben. Der Gedanke daran hilft mir ein wenig – und auch in späteren Situationen –, meinen Ekel zu überwinden und aus einer ohnmächtigen Demütigung und Scham eine solidarische Wut werden zu lassen.

Die Deutschen, die die Toiletten benutzen, während ich (Ali) die Schiffe mit Aufnehmern, Schwämmen und Eimern wegwische, machen schon mal ihre Bemerkungen. Ein Jüngerer freundlich: »Da haben wir endlich eine Klofrau bekommen.« Zwei ca. Fünfundvierzigjährige unterhalten sich von Toilette zu Toilette: »Was stinkt schlimmer als Pisse und Scheiße?« – »Die Arbeit«, antwortet der eine. – »Nee, die Türken«, dröhnt es laut durch die andere Klotür.

Allerdings gibt’s auch einen deutschen Kollegen, der, während er schifft, sich nach Alis Nationalität erkundigt und, als ich »Türk« antworte, sein Mitgefühl dokumentiert: »Typisch wieder, man lässt euch für uns die Scheiße wegmachen. Da würde sich jeder deutsche Bauarbeiter weigern.«

Ab und zu kommt der Polier Hugo Leine vorbei, um mich (Ali) zu kontrollieren. Es ist günstig, dass er mit einem Sprechgerät ausgestattet ist, denn da piepst’s, knattert’s und schnattert’s raus, sodass man sein Herannahen meist früh genug wahrnimmt und einen Zahn zulegen kann. »Tempo, tempissimo, amigo«, spornt er Ali an, und als ich (Ali) ihn freundlich darauf hinweise, dass ich nicht »Italiano«, sondern »Türk« bin, wird er schon etwas schroffer: »Dann musst du mit der Arbeit längst fertig sein, weil du dich dann ja auskennst. Ihr habt doch dauernd verstopfte Klos.«

Hugo Leine hat schon Ausländer fristlos gefeuert, weil sie während der Arbeit ein wichtiges Telefongespräch von der Telefonzelle direkt vor der Baustelle führten.

In den nächsten Tagen schleppen wir bei 30 Grad Hitze Gasbetonplatten bis zum sechsten Stockwerk hoch. Wir sind billiger als der Kran, der zu einer anderen Baustelle transportiert wird. Leine achtet darauf, dass wir keine zusätzliche Pause machen. In der kommenden Woche wird Ali zum Betonfahren abkommandiert. Mit »Japanern«, so heißen die halbrunden überdimensionalen Schubkarren, muss ich (Ali) den Fertigbeton über den Bauhof zum Gießen eines Fundaments schleppen. Es reißt einen an den Armen, und man muss sich mit aller Gewalt gegen die Karre stemmen, damit sie einem nicht nach vorne wegkippt. Der Vorarbeiter Heinz – auch ein GBI-Mann – genießt es, Ali die Karre immer besonders voll zu machen, um zu sehen, wie er sich damit abmüht, das Umkippen durch Ausbalancieren eben noch zu verhindern. Die Karre wird immer schwerer. Ich (Ali) schreibe es bei der Hitze meiner Erschöpfung zu. Als ein Brett im Weg liegt und die Karre leicht springt, kann ich sie nicht mehr halten. Sie kippt um, und der Beton ergießt sich auf den Bauhof. Andere müssen hinzueilen, um ihn wieder in den »Japaner« zu schippen, solange er noch nicht zu hart ist. Der Polier erscheint und brüllt mich (Ali) an:

»Du verdammtes Stinktier. Es reicht, dass ihr nicht mal bis drei zählen könnt. Da solltet ihr wenigstens geradeaus gucken können! Noch einmal und du kannst wieder nach Anatolien und mit dem Finger im Sand rühren!«

Bei der nächsten Ladung grinst mich der Vorarbeiter genüsslich an und füllt meine Karre trotz Protest bis zum Rand voll, dass sie beim Anrucken leicht überschwappt. Verdammte Scheiße, trotz aller Anstrengung, ich krieg die Karre nicht ausbalanciert. In der ersten Kurve reißt sie mich fast um, und die ganze Ladung kippt wieder in den Dreck. Großes Hallo einiger deutscher Kollegen. Sie stehen untätig herum, während ich (Ali) mich abrackere, den Betonmatsch in die Karre zu schaufeln. Wie wild schaufele ich drauflos, mich umblickend, ob Hugo Leine nicht naht. Zum Glück ist der Polier irgendwo im Bau verschwunden. Ein deutscher Kollege weist mich darauf hin, dass der Reifen meines »Japaners« einen Platten hat. Ein Nagel steckt drin. Das ist auch der Grund dafür, dass die Karre umkippte. Von Weitem feixt der Vorarbeiter. Als ich (Ali) wieder an ihm vorbeikomme, stellt er triumphierend fest: »Ihr solltet langsam merken, dass ihr hier nichts zu suchen habt.« Auf der Toilette ertappe ich ihn später einmal, als er mit Filzstift auf die Wand kritzelt: »Tod allen Tü…« Als ich (Ali) versuche, ihn zur Rede zu stellen, spuckt er vor mir aus und verlässt die Pissbude, ohne sein Werk vollendet zu haben.

Wenige Tage später – ich (Ali) fege und schaufle im fünften Stockwerk Bauschutt weg – stürze ich fast in einen Elektroschacht, der mit einer Styroporschicht unauffällig abgedeckt war. Ich habe Glück und rutsche nur mit einem Bein rein. Nur eine leichte Verstauchung und ein aufgeschrammter Knöchel. Ich hätte mir das Genick brechen können, denn es geht acht Meter tief runter! Ganz zufällig kommt aus einem Nebenraum Heinz, der Vorarbeiter, raus und sagt: »Da hast du ja ein verdammtes Schwein gehabt. Stell dir vor, du wärst da runtergestürzt, da wär wieder eine Stelle frei geworden.«

Als einem deutschen Kollegen aus seinem Spind die Brieftasche mit 100 DM gestohlen wird, gerate ich (Ali) in Verdacht: »Hör mal, du warst doch während der Arbeit eine Viertelstunde weg, wo warst du da?« Ein Deutscher: »Der soll mal sein Portemonnaie aufmachen.« – Ein anderer Deutscher, Alfons, auch Alfi genannt, kommt mir zu Hilfe. »Und wenn er 100 Mark drin hat, sagt das doch nichts. Das kann jeder von uns fünfzehn gestohlen haben oder auch ein Fremder von draußen. Wieso gerade Ali?«

Alfi ist es auch, der mich ermutigt, besser Deutsch zu lernen (während er mir aufmunternd auf die Schulter klopft): »Du sprichst viel besser Deutsch, als du selber glaubst. Versuch’s nur mal! Du musst nur die Worte umdrehen, und dein Deutsch ist gar nicht so schlecht. Sag einfach: ›Ich bin ein Türke‹ und nicht: ›Türk ich bin.‹ Ist doch ganz einfach!« –

Alfi war mehrere Jahre arbeitslos und wurde dann vom Arbeitsamt Düsseldorf an den Unternehmer »Bastuba« vermittelt. Für den stand er den ganzen Tag im kalten Wasser, machte Gewässer- und Uferreinigung, im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen. Erst später merkte er, dass »Bastuba« ihn nicht angemeldet hatte und genauso illegal beschäftigte wie seine Kollegen – jugoslawische Arbeiter. Als er seinen Chef damit konfrontierte, schmiss der ihn raus. Einige Zeit später gab ihm ein Freund die Adresse von der GBI.

Als ich (Ali) den Zweigstellenleiter von GBI, Köln, Klose, einmal im Beisein von Kollegen nach der Bedeutung des Kürzels GBI fragte, gibt er uns die Erklärung: »Das ist die Abkürzung von ›Giraffe‹, ›Bär‹ und ›Igel‹.« – So bindet er uns seinen Bären auf, und die meisten nehmen’s ihm sogar ab. Es ist schon einiges seltsam mit unserer Firma, und die Namen wechseln so oft, dass auch diese Bedeutung geglaubt wird.

Wir haben einen neuen deutschen Kollegen. Fritz, zwanzig Jahre, blond, hat sich freiwillig zu den Feldjägern gemeldet und brennt darauf, eingezogen zu werden. Die Zeit der illegalen Bauarbeit sieht er nur als Überbrückung. Er führt ein Groschenwurfspiel ein, das wir während der Pausen in den Kellern des Baus spielen. Wer mit seinem Groschen am nächsten an die Wand trifft, kassiert die Groschen der anderen. Ich (Ali) habe Glück und gewinne ständig. Fritz, verärgert: »Ihr Türken seid immer auf unser Geld aus. Ihr seht nur immer euren Vorteil und betrügt uns, sobald wir euch den Rücken kehren.«

Ein andermal: »Wir Deutschen sind klug. Ihr vermehrt euch doch wie die Karnickel auf unsere Kosten.«

Und zu den anderen: »Ab und zu bricht bei dem der Urwald durch!«

Ein Dachstuhl brennt, die Dachdecker waren nicht vorsichtig genug. Mehrere Feuerwehrwagen rücken an, auch Polizei. Ali wird mit anderen Kollegen aufs noch schwelende Dach geschickt, um aufzuräumen. Die Sohlen der Turnschuhe fangen dabei an zu schmoren, ein paarmal krachen angebrannte Balken unter mir (Ali).

Eine Gruppe von Polizeibeamten und Feuerwehrleuten steht neben uns und sieht zu, wie wir die schwelenden Sachen in den Bauhof runterwerfen. Wir turnen vor ihnen rum, ohne Schutzkleidung. Alles Illegale. Ich kann mir vorstellen, sie wissen oder ahnen es zumindest. Aber sie sagen nichts. Auch sie profitieren von uns, wir machen für sie die gefährliche Dreckarbeit.

Ein deutscher Kollege, Hinrich, zwanzig Jahre, verheiratet, ein Kind, mit Mietschulden, läuft schon seit Tagen mit geschwollenem Gesicht herum. Er hat hohes Fieber. Mehrere Zähne sind vereitert. Tagelang erpresst man ihn, nicht zum Zahnarzt zu gehen. Er verlangt von Klose, dem Kölner GBI-Mann, einen Krankenschein. Hinrich ist sich bisher gar nicht bewusst, dass er nicht angemeldet und damit ein Illegaler ist. Er ist ganz außer sich! »Das ist verboten, das zeig ich an.« – Klose: »Du kannst verduften. Wir wollen dich hier nie wieder sehen. Wer behauptet, hier werde schwarzgearbeitet, der kriegt einen Schadensersatzprozess wegen übler Nachrede angehängt. Hast uns deine Papiere zu spät abgeliefert, sodass wir dich nicht anmelden konnten. Du hast dich selbst strafbar gemacht.« – Hinrich traut sich daraufhin nicht, zur Polizei zu gehen. Am nächsten Tag wird er mit dem Notarztwagen zur Klinik gebracht. Blutvergiftung. Lebensgefahr!

Eines Freitags nach Schichtschluss – wir ziehen uns gerade um – erscheint der Polier von WTB, Hugo Leine: »Wir sind jetzt hier aus dem Gröbsten raus, wir brauchen euch nicht mehr.«

Nach sechs Wochen ist Alis Zeit auf dem Bau vorbei. Ein paar Illegale der GBI-Stammmannschaft werden von derselben Firma unter dem neuen Namen DIMA auf eine andere Großbaustelle nach Bonn-Bad Godesberg geschickt. Der Bundespostminister lässt ein neues Ministerium bauen. Leider ist Ali nicht mit dabei.

Der Düsseldorfer Alfred Keitel, fünfzig, gehört zu den Unternehmern, die es in den letzten Jahren zu einem kaum abschätzbaren Vermögen gebracht haben. 1971 gründete er mit einem Kompagnon die »Keitel und Frick GmbH« und vermietete als Subunternehmer (kurz: »Sub«) Menschen an Baufirmen. Seit 1982 ist das verboten. Kurz zuvor legte sich Keitel die »Gesellschaft für Bauausführungen und Industriemontage« (kurz: GBI) zu und machte weiter.

Als ich im Sommer 1984 für die GBI in Köln arbeitete, waren längst die Steuerfahnder hinter Keitel her. Das illegale Geschäft lief jedoch noch ausgezeichnet. Die Ermittlungen ergaben, dass Keitel mehr als 11 Millionen DM an Umsatz- und Lohnsteuern sowie mehrere Millionen Mark Sozialversicherungsbeiträge hinterzogen haben muss. Keitel kam in Untersuchungshaft, Ende 1984 wurde er zu einer Freiheitsstrafe von 4½ Jahren verurteilt. Dass er so glimpflich davonkam, verdankte er einem Gutachten, das ihm eine »krankhafte Spielleidenschaft« attestierte. Gemeint waren damit seine häufigen Casinobesuche, nicht das Spiel, das er mit den 500 Menschen trieb, die nach Angaben der Steuerfahndung gleichzeitig für ihn anschafften. Freimütig bekennt sich Keitel immer noch zu seinem Gewerbe: »Ich kenn ja nun alles in diesem Bereich, das ist klar. Alle Baufirmen natürlich, die ganzen Praktiken … nur, wenn man mal mit denen zusammengearbeitet hat, tut man die ja nicht mit reinziehen.«

Doch dann tut er es doch:

»Große Bauprojekte, da gibt es keines mehr ohne Subunternehmen. Das sind ja dann die ARGEN (Arbeitsgemeinschaften bei Großbauten – G.W.), und die arbeiten alle mit Subs, alle. Es gibt kein Gebäude mehr, das ohne Subs gebaut wird in größerem Stil.«

Keitel über sich selbst: »Wenn ich nicht verraten worden wäre, dann wär ich jetzt noch groß im Geschäft. Die ganzen Geschäftspraktiken – das sieht kein Finanzamt, keine AOK, das sieht kein Mensch: Außer wer damit zu tun hat. Das ist ja das Schöne bei Prozessen, dass keiner feststellen kann, wie die einzelnen Firmen zusammenhängen. Die Verträge mit den Großen kann man doch so machen, wie man sie braucht: Ich kann doch praktisch einen Stundenlohn abmachen statt einer Pauschale, mache aber einfach einen anderen Vertrag, weil Stundenlöhne doch verboten sind. Wer will das kontrollieren? Wie will da das Arbeitsamt dahinterkommen? Vor Gericht kannste sagen: Beweisen Sie mal das Gegenteil! Von außen kommen Sie da überhaupt nicht ran. Bei mir wäre von außen auch nichts passiert, wenn mein Partner, der da ja mitgemacht hat, nicht durchgedreht wär. Da war ja vorher schon Steuerfahndung dran und Polizei. Die haben es aber nicht geschafft.«

Auch über die Gewinnspannen war Keitel bereit, Auskunft zu geben: »Die Arbeitnehmer, die kriegen ja auf die Hand, schönes Geld, ne, schön auch nicht immer, aber Hauptsache, die kriegen’s auf die Hand.

Die Baufirmen zahlen pro Arbeitsstunde zwischen 22 und 33 Mark. Was dem Subunternehmer da bleibt, das kommt darauf an, was er seinen Leuten zahlt. Wie viel er anmeldet. Ob er alle anmeldet oder nur ein paar.

Der Bruttolohn für Facharbeiter liegt heute eigentlich bei 16 Mark. Ausländer werden immer ausgequetscht, die arbeiten für billiges Geld, aber kein Deutscher. Deutsche wissen ihre Rechte, ungefähr.

Aber Ausländer … zehn Mark, acht Mark … egal.«

Eine kleine Hochrechnung ergibt folgendes Bild: