9,99 €

Mehr erfahren.

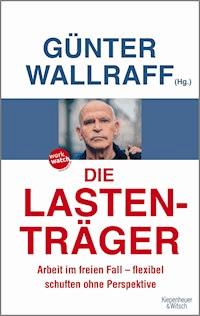

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Mit einer neuen Reportage über Missstände in der Psychiatrie "Günter Wallraff ist wieder unterwegs gewesen – und zwar dort, wo die Arbeit zum Leben nicht mehr reicht: im Callcenter, als Niedriglöhner in einer Brötchenfabrik, als Obdachloser. Die erschreckenden Ergebnisse seiner Recherchen sorgen für genügend Sprengstoff." (Börsenblatt) "Der alltägliche Rassismus, dem sich dunkelhäutige Menschen in Deutschland ausgesetzt sehen, ist kein Staatsgeheimnis ... Und doch: Ohne Günter Wallraff wäre das Thema jetzt nicht wieder auf allen Kanälen." (taz) "Das Buch ist gut und notwendig, und zwar wegen einer simplen Tatsache: Die beschriebenen Missstände sind so verbreitet, dass dagegen ankämpfende Stimmen gar nicht laut genug sein können." (Deutschlandradio) "Wallraff, eine Institution der alten Bundesrepublik, meldet sich mit diesem Buch auf seine Planstelle zurück." (Frankfurter Allgemeine Zeitung) "Als Anwalt der Deklassierten ist er von der Gegenseite zu Recht gefürchtet." (Kölnische Rundschau)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 537

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Günter Wallraff

Aus der schönen neuen Welt

Expeditionen ins Landesinnere Überarbeitete und erweiterte Neuauflage

Kurzübersicht

> Buch lesen

> Titelseite

> Inhaltsverzeichnis

> Über Günter Wallraff

> Über dieses Buch

> Impressum

> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

Inhaltsverzeichnis

Günter Wallraffs Reportagen auf DVD über

der Film »Schwarz auf weiß« über

www.schwarzaufweiss.x-verleih.de

Das Hörbuch »Aus der schönen neuen Welt«, gesprochen von Günter Wallraff, ist bei Random House Audio erschienen

»Der Schriftsteller der Zukunft ist ein Mensch, der eine gewisse Art stellvertretenden Handelns gewählt hat, das man ein Handeln durch Enthüllen nennen könnte. Der engagierte Schriftsteller weiß, dass enthüllen verändern ist und dass man nur glaubwürdig enthüllen kann, wenn man die Absicht hat, etwas zu verändern.«

Jean-Paul Sartre, »Was ist Literatur?«, 1947

Des Anderen Last

Als Paketfahrer bei GLS

Immer schneller, immer billiger – das Internet macht’s möglich. Handys, Kleidung, Laptops, Wein, Büroartikel, Bücher – es gibt nichts, was nicht angeblich preisgünstig und fast wie von selbst nach Hause kommt. Das Schleppen übernehmen andere: die Paketauslieferer. GLS ist einer der großen »Dienstleister« bei der Paketauslieferung. Er soll einer der schlimmsten sein, ist immer wieder zu hören. Einer der schlimmsten, was die Löhne und die Arbeitsbedingungen für die Fahrer angeht. Das sind nicht nur ein paar Leute, 250000 bis 300000 Menschen arbeiten in dieser stetig wachsenden Branche. Die Umsätze sind in den letzten zehn Jahren um 30 Prozent nach oben geschnellt, heute jagen jährlich mehr als zwei Milliarden Pakete durch die Republik. Einschließlich der Rücksendungen, die wir als »kostenlose« Leistung ganz selbstverständlich in Anspruch nehmen, wenn uns die zugeschickte Ware nicht gefällt. Aber kostenlos ist diese Leistung nicht, da zahlen andere drauf: Die Paketzusteller bleiben oft mit Stundenlöhnen von fünf und weniger Euro auf der Strecke. Ermöglicht hat das Preis- und Lohndumping der Gesetzgeber, der die Branche »zum Nutzen aller« dereguliert und privatisiert hat. Die Post wurde stückweise zerschlagen, mehrere Konzerne raufen sich um die Kundschaft.

Ich will die Arbeitsbedingungen der Paketauslieferer selbst erfahren und so heuere ich bei GLS-Germany an, einer Tochter des europaweiten Konzerns General Logistic Systems (GLS) mit Sitz in Amsterdam und im Besitz der privatisierten englischen Post. GLS ist einer der zehn Großen in der Paketauslieferung. Der Konzern wirbt mit dem Spruch: »Egal, was du tust, ein unterstützendes Team trägt dich. Zusammen lassen wir Träume wahr werden. Ein Europa, eine Kraft, ein Erfolg. Lasst uns die Zukunft gestalten. G-L-S.«

Ich bin auf einiges gefasst. Auf das, was ich dann selber erlebt habe und was mir anhand von Dokumenten und Zeugenaussagen glaubhaft gemacht wurde, war ich nicht gefasst.

4,2 Tonnen im Laufschritt

Vier Uhr früh aufstehen, um Punkt fünf einsatzbereit am Paketband in Polch zu stehen. Von Polch aus, einem der 57 GLS-Paketdepots in Deutschland, werden bis zu 35000 Pakete pro Tag befördert. Schon die ersten Minuten an jenem Morgen sind Hektik pur. Tausende Pakete rauschen an den 60 bis 70 Fahrern vorbei, jedes mit einer vierstelligen Nummer versehen, anhand derer die Fahrer die Pakete für ihre Tour erkennen, vom Band reißen und hinter sich aufstapeln. Suchen, erkennen, zupacken, ablegen, suchen, erkennen, immer so weiter, eine Stunde, zwei Stunden und mehr. Irgendwann habe ich mit Andy zusammen Pakete mit einem Gewicht von mehr als einer Tonne vom Band gewuchtet. Ich drücke mir die Hände ins Kreuz. Keine Pause. Die Rolltore gehen jetzt hoch, dahinter haben die Fahrer ihre Sprinter geparkt, die Ladeklappen stehen offen. Wir nehmen zum zweiten Mal die Pakete hoch, tragen sie raus, wuchten sie in den Laderaum, die richtige Reihenfolge ist wichtig für die Tour. Bei einem der Pakete komme ich ins Stolpern, es hat sicher an die zehn Kilo mehr als das zulässige Gewicht der 40-Kilo-Standardpakete, egal, rein mit dem Monstrum, jedes Zögern kostet Zeit. Es ist jetzt kurz vor acht, und wir müssen los, sofort, ohne auszuruhen, ohne Frühstück nach diesen fast drei Stunden Plackerei.

Retouren – jedes Paket 10, 20, 30, 40 Kilo schwer und manchmalauch mehr.

Foto: © Thomas Rabsch

Eine der seltenen Fünfminutenpausen

Foto: © Thomas Rabsch

Als wir endlich im Wagen sitzen und losfahren, atme ich zum ersten Mal tief durch, nehme einen Schluck aus meiner Wasserflasche. Doch Andy, der Fahrer, hält, kaum dass ich die Flasche abgesetzt habe, abrupt an. Unser erster Stopp ist erreicht. Die Straße heißt bedeutungsschwer Am alten Galgen. Andy springt aus dem Auto, rennt nach hinten zum Laderaum, reißt die Türen auf, packt sich ein Paket auf die Schulter, es wiegt mindestens 20 Kilo, nimmt ein kleineres zweites unter den Arm, er zeigt mir ein drittes, das ich mir auf die Schulter packe, ich schätze es auf 30 Kilo. Andy wirft die Türen zu, läuft los, ich renne hinter ihm her.

Wir müssen an diesem Tag 130 Mal anhalten, an 130 verschiedenen Orten, die wir mit höchstmöglichem Tempo anfahren, manchmal auch über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Wir legen etwa 200 Kilometer zurück, halten wir an, rennen wir. Immer. Wir haben keine einzige Pause, die diesen Namen verdient hätte, wir haben nichts Warmes zu uns genommen, haben keine Mittagspause, mein Fahrer isst den ganzen Tag über gar nichts, trinkt nur seine Dosen mit »Monster«, ein sogenannter Energydrink auf Koffeinbasis, einmal geht mein Fahrer aufs Klo, bei einem ihm gut bekannten Kunden, ich darf auch. Es ist eine Woche vor Weihnachten, Hochkonjunktur bei den Paketauslieferern. Es wird aber noch schlimmer: Zwei Tage vor Weihnachten liefern wir 330 Pakete aus, 1,4 Tonnen, die wir drei Mal bewegen müssen, vom Band auf den Boden der Depothalle, vom Boden der Halle in den Wagen, aus dem Wagen an den Kunden; das sind drei Mal 1,4 Tonnen anheben und tragen, das macht zusammen 4,2 Tonnen, die mein Fahrer normalerweise alleine getragen hätte, wenn wir Glück haben, nur wenige Meter, aber immer wieder, wenn man keinen Parkplatz direkt beim Kunden bekommt, können es 50 oder 100 Meter sein, 4,2 Tonnen, im Laufschritt.

Um 18 Uhr werden wir zurück im Depot sein, 20 Pakete, die wir von Kunden mitgenommen haben, müssen noch ausgeladen werden, Papierkram muss im Büro erledigt werden, um 19.30 Uhr sind wir zu Hause. 14 Stunden haben wir gearbeitet.

Überwachen und Strafen

Ich hatte aus gutem Grund kurz vor Weihnachten 2011 im Paketgeschäft angefangen, ich wollte die Extremsituation kennenlernen. Ich dachte: Auch wenn das eine Ausnahme ist, in dieser Zeit erfahre ich die Wahrheit über diese Branche. Dass es auch in anderen Zeiten nicht viel besser ist, sollte ich später noch erleben.

Am Tag vor meinem Arbeitsbeginn mache ich mich in einen kleinen Ort in der Voreifel auf, dort wohnt Andy, der sich bereit erklärt hat, mich anzulernen. Man kann nicht einfach aus dem Stand allein eine Tour übernehmen. Mein neuer Kollege stellt mir die Ausziehcouch in seiner kleinen Mansardenwohnung zur Verfügung, er kennt mich nicht, ich trage falsche Haare. So unterhalten wir uns von Gleich zu Gleich und gehen früh schlafen. Am nächsten Morgen stehen wir um vier Uhr auf. Nicht gerade meine Zeit. Aber wessen Zeit ist das schon.

Andy stellt mich nicht vor, als wir im Depot ankommen. Ein Neuer fällt hier nicht auf, die Fluktuation ist hoch, Andy sagt, er merke sich die Namen der Fahrer erst nach einem halben Jahr, vorher lohne sich das nicht.

GLS stellt die Fahrer nicht selbst ein, sondern schließt Verträge mit Subunternehmern, die wiederum die Fahrer anstellen. Damit kann GLS sämtliche Risiken auslagern – ein Traum für jeden Unternehmer. Die Subunternehmer erhalten einen individuell mit GLS ausgehandelten Preis pro Paket, der in der Regel zwischen 1,20 und 1,40 Euro liegt. Mit dem »Lohnfuhrvertrag« zwischen GLS und dem Subunternehmer werden alle Pflichten, wie etwa Abhol- und Auslieferungszeiten, festgelegt, außerdem das Auslieferungsprozedere, die Überwachungs- und Kontrollmodalitäten, das Outfit von Fahrern und Fahrzeugen und ein spezieller Strafenkatalog. Die Fahrer erhalten von den Subunternehmern einen Monatslohn, der in der Regel zwischen 1200 und 1300 Euro brutto liegt. Für dieses Geld müssen sie ihre Touren abfahren, wie lange sie dafür brauchen, ist ihr Problem. (Bei DHL sind die Fahrer Angestellte des Dienstleisters, ohne Subunternehmer dazwischen, bei UPS ist es noch die Mehrheit, aber Hermes und DPD arbeiten wie GLS ausschließlich mit Subunternehmern.)

Andy warnt mich, das Gespräch mit anderen Fahrern zu suchen. »Das wird hier nicht gern gesehen.« Das könne als Abwerbung eines Fahrers durch einen anderen Subunternehmer ausgelegt werden. Andy zeigt vieldeutig auf die Überwachungskameras an der Decke, die jeden unserer Handgriffe aufzeichnen. Überall gibt es Kameras. Gegen Diebstahl, heißt es. Aber sogar im einzigen Aufenthaltsraum, einem Raucherraum, wurde überwacht. Das ist lange unentdeckt geblieben. Irgendwann hat ein Kollege gemerkt, dass in einem Bewegungsmelder eine Kamera steckte. Sie war mit einer Abhöreinrichtung gekoppelt und wurde vom Betriebsrat entfernt. Offen bleibt, ob auch in anderen Depots heimlich derartige Überwachungstechnik installiert ist.

Kontrollieren und strafen – GLS hat ein komplettes Überwachungs- und Strafsystem errichtet, mit dem die Fahrer und ihre Subunternehmer schikaniert und ausgenommen werden können.

Ich brauche zwei, drei Tage, bis ich selber aus den Paketen, die an mir vorbeiziehen, unsere herausfischen kann. Bei meinem Kollegen Andy hat sich die 6010, mit der die Pakete unserer Tour gekennzeichnet sind, längst in die Netzhaut eingebrannt. Seine Augen arbeiten wie ein Scanner, kommt die Zahl, greift er automatisch zu, nimmt das Paket vom Band und legt es hinter sich auf den Boden. Einen Teil der Pakete scannt er dann auch gleich elektronisch, die anderen erst beim Einladen. Mit dem Scannen beginnt die Überwachung des weiteren Arbeitsablaufs durch GLS. Diese erste Phase des Jobs, das Paketefischen und -laden, wird nicht bezahlt. Sie wird als »vorbereitende Arbeit« deklariert. Eine Ungeheuerlichkeit, ein Trick, um bei möglichen Prüfungen den gesetzlich geschützten Normalarbeitstag von maximal zehn Stunden nicht zu überschreiten.

Als ich mein erstes 6010er-Paket gegriffen habe und hinter mich auf den Boden werfe, bekomme ich einen Anpfiff von Andy. Man darf ein Paket nicht werfen, auch wenn es durch den Wurf nicht beschädigt wird. Denn jeder Wurf kann 50 Euro Vertragsstrafe bedeuten.

Wenn der Fahrer vor dem Einladen und bei der Übergabe an den Kunden das Paket scannt, übermittelt er nicht nur diese beiden Vorgänge an das Depot, sondern auch die exakte Uhrzeit. Jeden seiner Stopps und damit auch jede Pause kann man also anhand der Scannerprotokolle nachvollziehen – der Fahrer ist eine gläserne Gestalt. So kann der Strafenkatalog von GLS umso besser greifen. Er zählt 25 mögliche Verstöße auf. Die Vertragsstrafen reichen von 12 bis 250 Euro. Eine Paketzustellung ohne Kundenunterschrift kann 77 Euro kosten – auch wenn sich niemand beschwert. Für unvollständige »Imagekleidung«, die vorgeschriebene Uniform des Fahrers, kann GLS pro Tag 25 Euro Strafe verlangen, eine um einen Tag verspätete Paketauslieferung kostet 25 Euro, wer sein Fahrzeug beim Abgeben eines Pakets nicht abschließt, den kann das mit 100 Euro teuer zu stehen kommen, für das Nachmachen der Empfängerunterschrift, was bei dem täglichen Stress immer wieder vorkommt, können 250 Euro kassiert werden. Und so weiter und so fort. Dieser Katalog öffnet der Willkür Tür und Tor. Wenn GLS – aus welchen Gründen auch immer – einen Fahrer oder Subunternehmer loswerden will, kann das Unternehmen davon Gebrauch machen. Diese ständige Drohung macht gefügig.

Der Wagen, in dem ich mit Andy meine ersten Tage absolviere, ist eigentlich nicht mehr verkehrstauglich, überall Beulen, rechts im Rückspiegel Risse, sodass Andy beim Zurücksetzen Probleme hat. Kein Warnblinker, was bei den ständigen Stopps einen Auffahrunfall verursachen kann, keine Winterreifen. »Ich gefährde nicht nur mich, ich gefährde auch andere. Es ist unverantwortlich. Aber was kann ich machen? Nichts.« Andy stöhnt – und fährt weiter. Für einen intakten und gepflegten Wagen hat sein Subunternehmer kein Geld. Andy nimmt ihn in Schutz und sagt: »Der ist genauso eine arme Sau wie ich«, der komme auch auf keinen grünen Zweig. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis der hinschmeiße.

Auf der Ablage unter der Frontscheibe seines Wagens hat Andy verschiedene Schmerztabletten liegen. Weil er den ganzen Tag schuftet und nur von Aufputschmitteln wie diesen Energydrinks lebt, hat er häufig Magenschmerzen. Dann nimmt er Magentabletten. Die anderen Tabletten sind gegen Rückenschmerzen, sie enthalten Ibuprofen, das das Reaktionsvermögen so stark beeinträchtigen kann, dass Autofahren gefährlich wird – auch die nimmt Andy nach mittlerweile vier Jahren als Paketfahrer immer häufiger.

Wie Andy geht es vielen. Diese Arbeit ist Raubbau am Körper. 12- bis 15-Stunden-Schichten, ohne geregelte Pausen, eigentlich überhaupt ohne Pausen, machen krank. Obwohl die Verordnungen über Lenk- und Pausenzeiten für Kraftfahrer das verhindern sollen: Eine Dreiviertelstunde Pause nach 4,5 Stunden Lenkzeit ist vorgeschrieben.

GLS rechnet mit einer Arbeitszeit der Fahrer von täglich zwölf Stunden. In seinen schriftlichen »Angeboten« für Subunternehmer sind diese zwölf Stunden ganz unverhohlen als Kalkulationsgrundlage eingetragen. Diese Dokumente haben GLS bislang eigenartigerweise noch nicht vor Gericht gebracht. Das mag daran liegen, dass GLS die Fahrer ja nicht selbst einstellt. Aber in Wahrheit diktiert das Unternehmen die Bedingungen.

In der ersten kurzen Nacht nach meinem ersten langen Arbeitstag habe ich einen Albtraum. Irgendjemand erkennt mich, meine Verkleidung fliegt auf. Die Gefahr, identifiziert zu werden, beunruhigt mich auch, wenn ich wach bin. Schon am ersten Tag bin ich schließlich über hundert Menschen begegnet. Aber die Angst ist unbegründet, wie ich bald merke. Ich stehe den Kunden zwar an der Tür direkt gegenüber, ich rede mit ihnen, aber keiner schöpft Verdacht. Nicht am ersten Tag, nicht an den folgenden Tagen. Die GLS-Uniform verschluckt das Individuum. Paketauslieferer gehören zu einer Kategorie von Menschen, die nur in ihrer Funktion wahrgenommen werden. Dienstboten schaut man nicht ins Gesicht. Sie fallen erst auf, wenn sie in großer Zahl ihre Rechte einfordern.

Immer wieder bekomme ich während der Arbeit die Verzweiflung der Boten zu spüren, nämlich dann, wenn der Paketempfänger nicht anzutreffen ist. Du klingelst. Nichts. Mehrmals. Nichts. Versuchst es bei Nachbarn. Aber die sind bei der Arbeit oder weigern sich, das Paket anzunehmen. Währenddessen verrinnen die Minuten. Endlich öffnet einer nach wiederholtem Klingeln. Aber der will nicht unterschreiben. Wieder vergehen Minuten. Du bist trotzdem dankbar, dass der Nachbar die Sendung annimmt, sonst hast du nämlich morgen noch ein Paket mehr auszuliefern. Du kritzelst also selbst etwas auf das Display, als die Tür hinter dem freundlichen Nachbarn ins Schloss fällt.

Gesetzesüberschreitungen

Zum nächsten Stopp sind es 15 Kilometer Landstraße. Der Tacho zeigt 130. Geschwindigkeitsbegrenzungen muss ein Fahrer ignorieren, anders sind die langen Touren nicht zu schaffen. Andy weiß, wo die Blitzanlagen stehen, dann geht er mit dem Tempo runter. Manche Subunternehmer übernehmen Strafmandate für zu schnelles Fahren, andere nicht. Die Punkte in Flensburg gehen natürlich aufs Konto des Fahrers. Und das Risiko, einen Unfall zu bauen oder irgendwann den Führerschein zu verlieren, auch. Andy hatte schon zehn Punkte wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Deshalb hat die Deutsche Post ihn abgelehnt, als er sich dort wegen der geregelten Arbeitszeit und des besseren Stundenlohns beworben hatte. So sei das halt, sagt er. »Wenn du dein Punktekonto schon so voll hast, nimmt dich kein anderer mehr. Und wenn du am Ende für zwei, drei Monate deinen Führerschein abgenommen kriegst, dann hast du echt die A-Karte gezogen. Aber das ist normal. Du fährst, bis dein Punktekonto voll ist, und dann ist erst mal Feierabend.«

Ein ehemaliger Subunternehmer hat erlebt, dass ein Depotleiter den Kollegen gefälschte Führerscheine ausgehändigt hat. Nicht aus Menschenfreundlichkeit – keiner seiner Subs, wie die Subunternehmer in der Branche genannt werden, hatte Fahrer übrig, und die Pakete mussten raus.

Bei der Arbeit als Paketbote werden auch andere Gesetze überschritten. Zum Beispiel das Gebot aus dem Arbeitszeitgesetz, dass zwischen dem Ende des letzten und dem Anfang des nächsten Arbeitstages mindestens elf Stunden liegen müssen. Kehren die Fahrer erst um 19 oder 20 Uhr nach Hause zurück und sind um halb fünf morgens schon wieder auf dem Weg zur Arbeit, haben sie nicht einmal zehn Stunden, in den Stoßzeiten vor Weihnachten sogar nur acht oder neun Stunden Ruhezeit. Die unausweichliche Folge dieser ständigen Übermüdung ist, dass sie sich selbst und andere im Straßenverkehr erheblich gefährden.

Makulatur ist auch das Fahrtenbuch. »Wir nennen es das Märchenbuch«, sagt Andy. »Das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Wenn du entsprechend dem Gesetz nach 4,5 Stunden Fahrt eine Dreiviertelstunde Pause machst, kommst du abends nämlich nicht im Depot an.« Er hat gerade das Fahrtenbuch rausgeholt und trägt mit Kuli die zulässigen 4,5 Stunden Fahrtzeit ein, obwohl wir schon sieben unterwegs sind. Die Lüge hat System, erfahrene Polizisten wissen, dass das Fahrtenbuch der Paketfahrer ein Witz ist. Sie fahren, bis das Punktekonto voll ist, und dann ist erst mal Feierabend.

Den Fahrern und ihren Subs wird von GLS sogar geraten, das Fahrtenbuch nicht allzu ernst zu nehmen und die Fahrtzeiten zu schönen. GLS weiß also auch hier, wie die Realität aussieht.

Die Fahrer notieren aber auch ihre tatsächlichen Arbeits- und Fahrtzeiten. Für ihren Chef und für die Steuer – denn nur nach 14 Stunden können sie den steuerfreien »Verpflegungsmehraufwand« von täglich zwölf Euro abrechnen. So brauchen sie etwa 250 Euro ihres Lohns nicht zu versteuern und kommen dann im besten Fall trotz des geringen Bruttolohns auf ungefähr 1000 bis 1200 Euro netto.

Weder die kriminell langen Arbeitszeiten der Fahrer noch die fehlenden Pausen und die Verletzung der entsprechenden Verordnung haben GLS den Hals gebrochen. Wer sich angesichts solcher gesetzeswidrigen Vorgaben den Hals bricht, sind die Fahrer. Eigentlich sollte jeder Konzern eine Statistik über Unfälle, besonders die mit tödlichem Ausgang, veröffentlichen müssen.

Aber es gibt diese Statistiken nicht. Es gibt nur Erfahrungswerte. Bei den Gesprächen, die ich mit Fahrern führe, meist am Wochenende, sonst ist ja keine Zeit, höre ich von vielen Beinahe-Katastrophen. »Manchmal haben wir Tage, an denen wir um 20 Uhr nach Hause kommen«, erzählt mir ein Subunternehmer, der auch selbst fährt. »Dann schlafe ich nur fünf oder sechs Stunden.« Einmal wurde er krank, ist trotzdem weitergefahren. An diesem Tag habe er gleich zwei Unfälle gebaut. »Ich kenne das auch von meinen Fahrern«, sagt er. »Einer, eigentlich ein guter Fahrer, ist im Kreisverkehr in Tuttlingen eingeschlafen. Einfach eingeschlafen. 8000 Euro Schaden am Fahrzeug. Aber ihm ist glücklicherweise nichts passiert.« Der Sekundenschlaf ist ständiger Begleiter der Fahrer. Ein Schock, wenn man aufschreckt, auch wenn nichts passiert.

Im ersten Depot, in dem ich war, hatte ein Fahrer, der erst zwei oder drei Monate dabei war, einen tödlichen Unfall. Er donnerte morgens auf dem Weg zur Arbeit gegen einen Pfeiler. Da haben Kollegen für einen Tag die Arbeit niedergelegt. Geändert hat sich nichts. Das wird es auch nicht, solange es keine gesetzliche Meldepflicht für derartige Un- und Todesfälle gibt.

Frühkapitalistische Verhältnisse

Nach meinen ersten Fahrten in den Tagen vor Weihnachten hatte ich noch geglaubt, nur diese Zeit sei besonders stressig. Aber als ich einige Zeit später in einem anderen Depot anheure, ist es nicht besser. Diesmal fahre ich mit Augustine F., einem Deutschghanaer, der in seinem Herkunftsland Lehrer war. Er hat drei kleine Kinder, ist ein bewundernswert sanfter Familienvater, der in sich zu ruhen scheint. Aber als uns der erste Stopp zu einer Straße in einem Industriegebiet führt, ist es dasselbe Tempo, dieselbe Hetze, dasselbe Rennen wie mit Andy.

Ich mache Marathontraining, hebe Gewichte. Aber die Arbeit als Paketauslieferer im Dauerlauf und Dauerstress hat mich an meine Grenzen gebracht. Ich schäme mich fast, darüber mehr als einen Satz zu verlieren. Denn die Männer und die wenigen Frauen, die sich diesen Job antun, ertragen in den Monaten und Jahren, in denen sie durchhalten, ein Vielfaches. Dahinter verblasst meine Erschöpfung, sie wird nichtig. Denn was mir die Kollegen in dieser Zeit berichtet haben, welche Zerstörung an Leib und Seele diese Arbeit für sie gebracht hat – ich hatte geglaubt, so etwas gäbe es in diesem Extrem seit dem Frühkapitalismus nicht mehr, und wenn, dann auf anderen Kontinenten, die wir »Dritte Welt« nennen.

Augustine will gar nicht nachrechnen, auf welchen Stundensatz er kommt. »Dann hab ich überhaupt keinen Bock mehr«, sagt er. Schaut er dann doch mal genauer hin, kriegt er »die Krise«. Wenn er kurz nach fünf im Depot ist und abends gegen 19 Uhr zurückkehrt, manchmal früher, meist später, kommt er auf 14 Stunden, vor Weihnachten werden es 16 Stunden. In der Woche sind das über 70 Stunden, im Monat 280 bis 300, und das für einen Stundenlohn, der bei vier bis fünf Euro liegt. Er macht den Job trotzdem – nicht nur, weil es schwer ist, einen anderen zu bekommen. Es droht auch Hartz IV, was ihn zu einem Almosenempfänger degradieren würde.

Die sechsjährige Tochter von Augustine bringt es mit kindlicher Naivität auf den Punkt. Wenn er wirklich mal – selten genug – um 18 Uhr nach Hause kommt, fragt sie: »Papa, hast du heute nicht gearbeitet?«

Mit wie viel Galgenhumor manche Fahrer ihren Job machen, erfahre ich im Depot Rennerod, in dem ich später recherchiere. »Uns ist das vom Prinzip her kackeimeregal«, sagt einer der Fahrer. »Kackeimeregal« ist ihm, dass er für dieses kümmerliche Festgehalt fährt und die Anzahl seiner Arbeitsstunden gar nicht mehr zählt. Montags früh wird er von seinem Sub zu Hause abgeholt, mit sechs anderen, so gegen drei Uhr, wenn der Hahn noch nicht gekräht hat. Dann geht’s in eine ehemalige Schule, wo die Männer während der Arbeitswoche wohnen. Erst mal werden nur die Sachen abgestellt, dann schnell ins Depot, Pakete sortieren und packen und rauf auf den Wagen. Dann ist die ganze Woche Maloche angesagt. Am Freitag fährt ihr Sub sie wieder nach Hause. »Der Job ist krisensicher, wenn du keinen Scheiß machst«, sagt der Fahrer, der aus einem Dorf in Thüringen kommt. Er ist einer der wenigen, die das schon seit mehreren Jahren machen. »Zu Hause, da, wo ich herkomme, gehören wir noch zu den Reichen«, sagt er und lacht.

Andy und ich sind bald befreundet, das geht schnell in so einem Knochenjob. Auf einer unserer Fahrten erfahre ich zufällig, dass Andy an diesem Tag Geburtstag hat. »Feierst du?«, frage ich ihn. Nein, antwortet er, das mache er nie. Ich überrede ihn dann doch, mit mir am Abend zum Italiener zu gehen. Er bestellt zum Essen eine Cola, Alkohol trinkt er nie, der mache ihn zu schlapp, sagt er. Er komme dann am nächsten Tag nicht aus dem Bett und halte nicht durch.

Eigentlich ist Andy Fahrer aus Überzeugung, nach einer Malerlehre hat er bei verschiedenen Firmen als Fahrer gearbeitet, dann war er längere Zeit arbeitslos und bewarb sich auf eine Anzeige hin bei GLS. Das Fahren unter erträglichen Bedingungen würde ihm sogar Spaß machen. »Als Fahrer bist du allein und für dich selbst verantwortlich, du hast keinen, der dir reinredet.« Aber das Ausliefern unter dem irren Zeitdruck ist für alle Fahrer eine ständige Überforderung. Man ist ein Gejagter. Es gibt Fahrer, die den ganzen Stress nicht mehr aushalten, die den Sprinter irgendwo stehen lassen, den Chef anrufen und ihm sagen: »Ich komm nicht mehr. Hol dir deine Karre! Der Schlüssel steckt.«

In den Ruin getrieben

Andy ist Single. Viele Fahrer leben allein, weil eine Beziehung bei den Arbeitsbedingungen selten funktioniert. Auch die Ehe von Viktor Beran, einem Subunternehmer aus dem Westerwald, hat nicht gehalten. Er war drei Jahre lang unter anderem für GLS tätig. »Der einzige Tag«, sagt Beran, »an dem wir Zeit miteinander gehabt hätten, war der Sonntag. Und da wollte ich meine Ruhe haben. Ich wollte schlafen. Mehr nicht. Meine Kinder habe ich nicht gesehen. Wie die aufgewachsen sind, die ersten Zähne bekommen haben, angefangen haben zu laufen. Nichts. Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe gar keine Familie gehabt.«

Wenn er über seinen Job redet, dann redet er über die Ausweglosigkeit. Beran hat zuletzt teils gleichzeitig für den Nachtexpress von Eiltrans, für GLS und DPD gearbeitet. Nicht weil er größenwahnsinnig gewesen wäre oder mit drei Jobs schnell zum Millionär werden wollte. Sondern weil es nicht anders ging. »Ich musste einen zweiten Job annehmen, weil der erste zu wenig gebracht hat. Als Selbstständiger kann man sich ja nicht auf ein festes Einkommen verlassen. Ich wurde pro Paket bezahlt, also musste ich fahren.«

Als er seinen ersten Job bei DPD anfing, wurde ihm ein guter Pauschalpreis zugesagt. Aber das blieb eine leere Versprechung. Um finanziell über die Runden zu kommen, wurde Beran auch bei anderen Paketdiensten Subunternehmer und stellte Fahrer ein, die seine Autos Tag und Nacht optimal auslasten sollten. Vier Wagen hatte er laufen.

Ganz schlimm für einen Subunternehmer ist es, wenn ein Fahrer krank wird. Dann übernimmt in der Regel ein Kurier als Springer die Tour, und das Depot berechnet mehr dafür, als der Sub selber verdient hätte. Der Springer verursacht auch höhere Kosten, allein deshalb, weil er zu einem neuen Einsatzort fahren muss und oft die Tour noch nicht kennt. Ein kranker Fahrer bedeutet, dass der Subunternehmer in die Miesen rasselt. In die Miesen rasselt der Subunternehmer auch, wenn ein Auto kaputt ist.

Manche Touren fuhr Viktor Beran selbst, sie waren so lang, dass er nicht mehr nach Hause kam, sondern auf einer ausgerollten Matratze im Wagen schlief. Geld für ein Hotel war nicht da. Aber weil die Hoffnung blieb, dass irgendwann die Einkünfte stimmen würden, blieb er dabei. Außerdem hatte er die Leasingverträge für die Autos laufen, die er nicht ohne Verlust hätte kündigen können.

Als Beran seine Krankenversicherung nicht mehr bezahlen konnte und die Löhne für seine Fahrer auch nicht, war sein Haus dran. Für 105000 Euro hatte er es gekauft, für 27000 Euro wurde es zwangsversteigert. Es blieben Schulden von 100000 Euro.

Wie sich später bei einem verdeckt geführten Bewerbungsgespräch für einen Führungsjob bei GLS herausstellt, ist dem Management von GLS all das völlig klar. In diesem Bewerbungsgespräch wird nicht nur der Sinn der GLS-Strafen erklärt, dass man nämlich mit »Bußgeldern« (so die Sprachregelung auf der höheren Ebene) »den richtigen Draht« zu den Fahrern beziehungsweise den Subs finde, weil man »nicht direkt weisungsbefugt« sei. »Wir können letztlich einen Fahrer nicht entlassen«, erklärt der Manager, »aber wir haben ihn in der Hand, denn ich kann ihm Haus- und Hofverbot aussprechen, dann ist er quasi entlassen.«

Es wird auch erklärt, dass GLS »von der Struktur her die Risiken auslagert«; GLS hafte weder für verloren gegangene oder beschädigte Pakete noch für Schäden an den Autos oder für Gesetzesüberschreitungen jeglicher Art, also Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, die Arbeitszeitgesetze oder die Pflichten zur Sozialabgabe. Man weiß im Management auch, dass die Fahrer »ohne Pause oder vielleicht mit einer kleinen Pause« unterwegs sind, nicht vor 17 Uhr zurückkommen und »um die fünf Tonnen bewegen«. »Ein harter Job, muss ich sagen«, sagt der Personalmanager, weniger mitfühlend als feststellend. Das Einzige, was er in diesem Einstellungsgespräch bedauert, ist die geringe Arbeitslosenquote in der Region. Die liege »leider« in diesem Teil Süddeutschlands nur bei drei Prozent. »Die Krux an der ganzen Geschichte: Der hat morgen wieder einen Job.« Und dann bringt der Personalmanager noch seine elitäre Verachtung zum Ausdruck: »Diese Leute sind halt dafür geboren! – Wir kriegen hier sowieso nur Pack.« (Da fällt mir ein zentraler Satz von Jean-Jacques Rousseau ein: »Der Mensch ist frei geboren und liegt doch überall in Ketten. Einer hält sich für den Herrn der anderen und bleibt doch mehr Sklave als sie.« Der zweite Teil dieses Satzes trifft sicherlich auf die Subunternehmer zu.)

Von GLS wurde auch Ninja, ein Deutsch-Iraker, zu 200000 Euro Schulden getrieben. Er hat seine Frau und seine Freunde verloren, weil er seine privaten Schulden nicht zurückzahlen konnte. Er sitzt in einer leeren Wohnung, denkt an Selbstmord und berichtet, wie das System auch vor kleinkriminellen Aktivitäten nicht haltmacht: Sein Depotleiter hat Fahrern, die ihre Führerscheine verloren hatten, falsche ausgehändigt. Die Fahrer sind mehrere Monate mit gefälschten Papieren gefahren, denn es herrschte großer Personalmangel

Auch der 51-jährige Ioannis Katsenos, der zeitweise 40 Fahrer beschäftigt hatte, wurde in den Ruin getrieben. Weil GLS seinen Paketpreis immer weiter nach unten drückte, lief bei ihm ein Schuldenberg von 170000 Euro auf, und er ging pleite. Katsenos war zuvor noch vorgeschlagen worden, er solle doch Leute aus Polen holen und sie im Wagen oder im Lagerraum schlafen lassen. Am Wochenende könne er sie dann nach Hause schicken. Das wäre alles sehr preisgünstig. »Sind wir Menschen?«, hat Katsenos gefragt. »Sie haben keine Wahl«, habe man ihm geantwortet. Katsenos hat es nicht gemacht. Einem anderen hatte man vorgeschlagen, er solle Rumänen holen, die seien noch billiger. Dieser Subunternehmer hat das tatsächlich versucht; nur einer der Rumänen habe durchgehalten, die anderen hätten kein Deutsch gesprochen und seien schon an der Paketauslieferung gescheitert.

2005 ist Jan Jansen bei GLS eingestiegen, zwei Jahre ist er als einfacher Fahrer gefahren, für 1250 Euro netto, 12 Stunden am Tag. Davon sind 950 brutto als Gehalt und der Rest Spesen und Reisekosten, rentenfrei. 2007 wollte sein Sub ihm einen Teil der Touren abgeben, vielleicht wollte GLS das auch so. Jedenfalls sollte Jan Jansen selber Sub werden. GLS versprach ihm, von den 30 bis 40000 Euro, die er monatlich umsetze, würden vier- bis fünftausend Euro als Gewinn für ihn übrig bleiben. Also das Dreifache seines bisherigen Lohns. Verlockend.

10000 Euro hat sich Herr Jansen deshalb bei der Bank geliehen, damit wollte er Fahrzeuge und Sprit bezahlen, bis er dann ins Plus fahren würde. Sechs Autos für sechs Touren schaffte er sich an, zuerst per Leasingvertrag. Und vielleicht hätte das auch hingehauen. Aber er brauchte ständig ein siebtes Auto, weil die große Zahl der Pakete und die große Zahl der Kunden von sechs Fahrern nicht zu bewältigen waren. Pech für ihn. Die von GLS, die es hätten besser wissen müssen, hatten ihm aber nicht gesagt, dass sechs Fahrer bestenfalls dann ausreichen, wenn alle top in Form sind, keiner krank wird und auch sonst nicht ausfällt. Ein siebter Wagen, ein siebter Fahrer: Das bedeutete 16 Prozent mehr Kosten. Also mehr als die Hälfte des Geldes, das er als Sub hätte verdienen sollen! Von dem, was noch blieb, vom Rest des Restes, musste Jansen aber auch noch den einen oder anderen Unfallschaden zahlen. Das waren bei den Leasingfirmen pro Schaden mindestens 800 Euro, auch wenn es nur ein Kratzer war. Wieder Pech gehabt.

Aber es kam noch schlimmer. Immer wenn ein Fahrer das Handtuch warf, und das passierte öfter, denn die meisten hielten die über 12–15 Stunden geforderte Höchstleistung für diesen Hungerlohn über längere Zeit nicht aus, musste ein neuer eingearbeitet werden. Das dauerte. Während dieser Zeit sank die sogenannte Quote, d. h. die Anzahl der Pakete, die täglich zugestellt werden müssen. Sank sie unter 97,5 Prozent, und das geschah in den Einarbeitungszeiten für neue Fahrer häufig, stellte GLS auf Kosten von Jan Jansen Kurierfahrer ein. Insofern auf Kosten von Jan Jansen, als GLS den Kurieren nur ein Grundgehalt zahlte. Den Rest musste der Sub aufbringen. Wieder Pech für ihn. Woher das Geld nehmen?

Die Banken jedenfalls drehten ihm Mitte 2010, drei Jahre nach seinem Sprung in die Selbstständigkeit, nicht nur den Hahn zu, sondern wollten auch die ausstehenden Kredit- und Zinszahlungen.

GLS interessierten die Probleme von Jan Jansen einen Dreck. Die Firma setzte sogar noch einen drauf. Als Strafe für zu schlechte Auslieferungsquoten kürzte sie ihm den Paketpreis ab dem 20000sten Paket um 33 Cent pro Stück. Und später ab dem 15000sten Paket. Das waren pro Monat mit einem Federstrich weitere 1650 Euro weniger. Und noch ehe Jansen völlig pleite war, inserierten sie schon die Touren seiner Fahrer im Internet. Für andere Interessenten, für neue Subs, für die nächsten Wahnsinnigen, die sich auf die falschen Versprechungen einließen: »Da bleibt mehr als genug bei Ihnen hängen!«

Der Nächste hatte dann tatsächlich auch schon unterschrieben, bevor GLS Jan Jansen kurz nach Weihnachten 2010 kündigte. Aber man war sich sicher, dass er einem Aufhebungsvertrag zustimmen würde. Er war ausgepresst und mürbe und klug genug, das wusste man bei GLS. Ihm reichte der bis dahin aufgelaufene Schuldenberg von 113000 Euro. Und die Tatsache, dass er in den letzten Jahren ganze zwei Wochen Urlaub hatte machen können und nahezu sein gesamter Freundeskreis weggebrochen war. Nach 14 Stunden Arbeit pro Tag war ihm auch am Wochenende nicht mehr zum Ausgehen und Feiern zumute.

Übrigens waren nicht nur die Geldschulden sein Ruin. Mercedes hatte die fünf Sprinter, die Jansen dort gebraucht für je 19500 Euro gekauft hatte, für großzügige 5000 Euro zurückgenommen. Wieder Pech gehabt.

Jan Jansen hat wenigstens in seiner Beziehung mehr Glück gehabt. Nicht, dass ihn seine Freundin nicht verlassen hätte. Sie hat ihn verlassen. Aber das war nur vorübergehend, als gar nichts mehr ging, als er nachts nicht mehr schlafen konnte, als er unzugänglich und unzumutbar war. Herr Jansen stand um 4:15 Uhr auf, ab ins Depot, selber auf den Bock, 15:30 Uhr zurück, dann weiter Arbeiten im Depot, 20:00 Uhr nach Hause. Schicht.

Sie fanden wieder zueinander, die zwei. Aber da hatte Jan Jansen schon Insolvenz angemeldet. Und deshalb darf er sie jetzt nicht heiraten. Denn seine Freundin ist Bankangestellte, und bei ihrer Bank herrscht noch Zucht und Ordnung und so etwas wie Leibeigenschaft. Pleitegänger als Ehegatten von Angestellten sind bei dieser Bank nicht erwünscht. Es ist nicht zu glauben. Aber es stimmt.

Ein weiterer Fall ist der von Senar Baykara. Er ist 35 Jahre alt, hat zwei Kinder, acht und neun Jahre alt. Bei GLS hat er im letzten Jahr 50000 Euro Miese gemacht. Mit 18 Wagen und etwa 20 Fahrern. Warum? »Sie spielen mit dir, sie ändern den Vertrag, sie schöpfen dich mit Strafgeldern ab. Sie sehen ja, wenn ein Unternehmer gut verdient, dann machen sie mit dir einen neuen Vertrag, ziehen ein paar Cent pro Paket ab und drücken dir noch ein paar schlechte Touren auf.« Und wenn man sich weigere, dann drohten sie, dass sie dem Sub auch noch die guten Touren abnehmen würden.

Als Baykara Anfang 2011 kündigen wollte, bekam er mündlich wesentlich mehr pro Paket versprochen. Er wollte es schriftlich haben. »Ja, kommt später«, habe man ihm versichert, und er fuhr weiter. Was kam, waren zwei Cent mehr. »Dann hab ich erneut darauf bestanden, dass es mehr werden muss, der Depotleiter hat das zugesagt. Aber auch am Ende des Monats kam nichts. Dann habe ich am 28.2. meine zweite Kündigung geschrieben. Die hat der Transportleiter, dem ich sie in die Hand gedrückt habe, angeblich nicht bekommen. Also habe ich die nächste Kündigung im März geschrieben und mich mit dem Versprechen hinhalten lassen, ich würde einen Springervertrag bekommen, bei dem man ja mehr verdient. 200 bis 300 Euro für eine Tour anstatt 120 Euro wie der normale Sub.«

Senar Baykara setzte seine Wagen also für Springerdienste ein, bekam aber weder einen entsprechenden Vertrag noch das höhere Entgelt. Am 15. April kündigte er dann fristlos. Er fuhr noch für ein anderes Depot, das Depot Neuenstein. Denn dort hatte er drei Monate Kündigungsfrist, bis zum Juli 2011. »Ich bin also weitergefahren«, erzählt er, »mit 18 Wagen. Habe aber keinen Cent bekommen für die ganze Zeit. 55700 Euro habe ich in dieser Zeit ausgegeben, für die Löhne, die Wagen, den Sprit. Und nichts dafür eingenommen, weil sich GLS geweigert hat, mich zu bezahlen. Ich konnte in dieser Zeit manchmal meine Fahrer nicht bezahlen, die hatten kein Geld mehr zum Einkaufen.« Einmal sei der Sohn eines Freundes, der schon lange für ihn fuhr, gekommen und habe ihn gebeten, ihm doch wenigstens 100 Euro zu geben, weil sie nicht mal mehr Brot zu Hause hätten.

Senar Baykara berichtet, der Konzern habe ihm Ende Mai 2011 eine Liste mit angeblich von seinen Fahrern verursachten Vertragsstrafen zugeschickt. Danach soll seine Firma im Mai 2011 über 65000 Euro an Schäden beziehungsweise in Geldstrafen umgerechneten Vertragsverletzungen verursacht haben; sogar an Tagen, an denen seine Sprinter nachweislich gar nicht gefahren sind. Diese »Forderung« rechnet GLS gegen Baykaras Forderungen auf.

Der hat seine Ansprüche bei Gericht angemeldet und Klage gegen GLS eingereicht. Aber seine Schulden steigen weiter, er hat nichts zum Leben, und der Anwalt will auch Geld sehen. Der Logistikkonzern hat seine Rechtsabteilung. Er kann seelenruhig abwarten.

Politik und Verbraucher als Mittäter

Und welche Rolle spielen wir, die Konsumenten, die Nutznießer dieser viel zu billigen Paketauslieferung? Wir verschließen nicht nur die Augen vor den Ausbeutungsmethoden, denen die Fahrer und ihre Subs ausgesetzt sind. Wir machen uns zu Mittätern, solange wir weiterhin Waren bedenkenlos zu Billigtarifen ordern.

Auch der Umwelt werden durch dieses abstruse System Schäden zugefügt. Alle Konzerne lassen dieselben Strecken befahren, doppelt und dreifach wird Sprit verschleudert. Dabei könnte einer der Fahrer alle Auslieferungen in einem jeweils kleineren Bezirk übernehmen. Er hätte weniger Stress, und es gäbe trotzdem keine Entlassungen, weil jeder genug Arbeit in überschaubaren Regionen hätte. Das wäre der Vorteil eines geordneten Auslieferungssystems, der alten Post nicht unähnlich.

Es wundert nicht, wenn unter diesen Bedingungen die meisten Fahrer höchstens ein bis drei Jahre durchhalten. Und wenn von zehn Fahrern, die angelernt werden, gerade mal einer oder zwei den Job tatsächlich antreten. Die Arbeit zehrt an der Gesundheit, auch bei den vorwiegend jungen Fahrern. Sie altern in einem rasanten Tempo.

Andy, mein erster Kollege, hat zu Hause ein Foto von sich und seiner früheren Freundin stehen. Er sieht dort gesund und strahlend und mindestens zehn Jahre jünger aus als heute, eben wie ein junger Mann Anfang zwanzig. Aber das Foto ist gerade mal vier Jahre alt.

Andy sagt, er liebe seine Exfreundin immer noch, aber er könne als Paketfahrer nicht ernsthaft darauf hoffen, eine Frau zu finden. Eigentlich will er gerne eine Familie gründen und Kinder haben. Er selbst hat sechs Geschwister und kümmert sich an den Wochenenden um seinen kranken Vater, der durch Arbeit verschlissen und nach mehreren Operationen pflegebedürftig ist. Ich frage ihn, wie er sich seine Frau vorstellt. »Sie muss zu mir passen, ist ja klar. Sie kann auch gern ein Kind mitbringen. Aber meine Vorstellungen sind ziemlich egal«, antwortet Andy, »welche Frau nimmt schon jemanden wie mich?«

Es ist nicht nur Andy, dessen Beziehung in die Brüche gegangen ist. Das geht vielen Fahrern so. Und noch schlimmer ist es bei den Subs. Ich habe bei meinen Recherchen über ein Dutzend Subunternehmer kennengelernt, die für GLS fahren oder gefahren sind. Bei allen, mit zwei Ausnahmen, sind die Beziehungen kaputt, die Familien zerbrochen.

Unterdessen machen die Logistikkonzerne satte Gewinne. Allein GLS erzielte 2010 europaweit einen Umsatz von 1,75 Milliarden Euro, fünf Prozent mehr als im Vorjahr, Tendenz steigend. Der Gewinn stieg sogar um zehn Prozent auf 145 Millionen Euro. Mit den Dumpingmethoden von GLS, Hermes, DPD und anderen wächst der Druck auf Konzerne wie die Deutsche Post und UPS, wo es noch größtenteils erträgliche Arbeitsbedingungen und eine tarifliche Entlohnung gibt. Am Ende dieser Ausbeuterei zahlt die Gesellschaft noch einmal drauf. Am Ende soll heißen: Die unterbezahlten Fahrer steuern zielgenau in die Altersarmut und müssen dann von der Allgemeinheit alimentiert werden. Wie verblendet ist eigentlich eine Politik, die das zulässt?

In diesem Job habe ich zum ersten Mal erlebt, wie kleine Unternehmer genauso ausgepresst werden und oft noch schlimmer dran sind als ihre Angestellten. Die Subunternehmer von GLS und anderen sind in Wahrheit keine »freien« Unternehmer, sie haben keinerlei Spielräume, es sind Scheinselbstständige. Sie sind nur frei, weil sie sich wirtschaftlich im freien Fall befinden. Dieser Fall wird beschwert von Hunderttausenden Euro Schulden, die ihnen dieses System auflädt. Sicherlich: In dieser Branche gibt es Subunternehmer, die einigermaßen zufrieden sind. Sie haben das Glück, auf der kleinen Zahl lukrativer Auslieferungstouren eingesetzt zu werden. Aber ich habe bei meinen Recherchen keine guten Touren kennengelernt. Keine einzige. Und fraglos gibt es unter den Subunternehmen in diesem Gewerbe äußerst fragwürdige Gestalten, ja auch Kriminelle, die ihren Fahrern die kümmerlichen Lohnzahlungen vorenthalten, um sie aufs eigene Konto zu schleusen oder auch auf Kosten ihrer Fahrer betrügerischen Bankrott zu begehen. Aber das ist eine Minderheit. Die Mehrheit der Subs trägt genauso schwer oder noch schwerer als ihre Fahrer an dem ausbeuterischen System.

Deshalb habe ich großen Respekt vor einem Mann, der den Versuch macht, die Subunternehmer aus ihrer Isolierung herauszuholen und zu einer gemeinsamen Gegenwehr zu organisieren. Giovanni Berardi hat die ISSIT gegründet, den Interessenverband der Subunternehmer.

Giovanni Berardi war selber zehn Jahre lang leitender Angestellter bei DPD, hat dort gut verdient, aber irgendwann konnte er es mit seinem Gewissen nicht mehr verantworten und stieg aus.

ISSIT verlangt grundsätzliche Änderungen. So sei unbedingt notwendig, dass Subs eine Grundlagenschulung erhalten und ein Unternehmerzertifikat erwerben, das ihnen zumindest ausreichende kaufmännische Kenntnisse und auch Deutschkenntnisse bescheinigt. »Viele der Subs lassen sich auch deshalb hereinlegen, weil Sprachkenntnisse und kaufmännisches Wissen fehlen«, weiß Giovanni Berardi. »Man muss zum Beispiel die Fahrzeugkosten korrekt kalkulieren, man braucht eine Rechtsschutzversicherung. Über all das klären die Konzerne die potenziellen Subs nicht auf. Die allermeisten Subs glauben am Anfang dem ›Handschlag-Vertrag‹, zum Beispiel über die Paketprämie, und dem Versprechen, man bekäme günstige Touren. Aber im Endeffekt ist der Handschlag in dieser Branche gar nichts wert.«

Das Mindeste wäre außerdem für die Fahrer ein ausreichender Mindestlohn und gesetzliche Arbeitszeiten. Eine Forderung, die die zuständige Gewerkschaft ver.di seit Langem erhebt und die sie z. B. in Hamburg gegen einen der Paketdienste auch durchgesetzt hat. Die Lobby der Konzerne aber verhindere, so Berardi, sogar erforderliche Kontrollen und Anzeigen. Die Ausrede, die Subs seien verantwortlich, werde von den Behörden hingenommen und deshalb seien die Konzerne bislang unbehelligt geblieben. »Tatsächlich sind die Subs Scheinselbstständige. Und wenn das Gesetz bzw. die Gerichte diese Realität zur Kenntnis nähme, würde dieser Form der Überausbeutung wirklich ein Riegel vorgeschoben.«

Diese Fakten werden von mehreren wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt. Die Friedrich-Schiller-Universität Jena legte anlässlich einer Anhörung im sozialpolitischen Ausschuss des Landtages Rheinland-Pfalz eine Übersicht über die vorhandenen Kenntnisse vor, die auch eigene Untersuchungen mit einbezieht. Danach ist die Abwälzung des Kostenrisikos auf die etwa 11000 Subunternehmen in der Paketlogistik »verantwortlich für die erheblichen Prekaritätsrisiken (d. h. Armutsrisiken) der Paketzustellerinnen und Paketzusteller« (Stellungnahme vom 2.12.2011).

Nur die fest angestellten Zusteller, die es bei DHL und UPS gibt, könnten mit tariflicher Zahlung und Mitbestimmungsschutz durch Betriebsräte rechnen. Die bei Subunternehmen angestellten Fahrer verdienten »deutlich unter dem Niveau der tarifgebundenen Anbieter und gehören zum expandierenden Niedriglohnsektor«. Der Kostendruck, der auf den Subunternehmen laste, werde »durch eine Intensivierung der Arbeit und in Form von komplexen Strafkatalogen an die Zustellerinnen und Zusteller weitergereicht«. Noch schlimmer seien die selbstfahrenden Subunternehmer dran. »Stundenlöhne von unter 4 Euro und eine Tätigkeit außerhalb des Sozialversicherungssystems« seien häufig anzutreffen bzw. die Regel. Außerdem werde hier ein »wichtiger gesetzlicher Grundsatz ausgehebelt«, dass für »Fahrtätigkeiten im Straßenverkehr zum Schutz der Straßenverkehrssicherheit an abhängig Beschäftigte kein Stücklohn gezahlt werden« dürfe (so § 3 Fahrpersonalgesetz). Die Universität fordert abschließend in ihrem Bericht ebenfalls einen Mindestlohn und stärkere Kontrollen der Arbeitsbedingungen.

Nachbemerkung

Ich hatte nicht damit gerechnet, dass der Film bei RTL und die Reportage im ZEITmagazin solche lang anhaltende Reaktionen und Diskussionen auslösen würden. Hunderte von Hilferufen und Elendsberichten von Fahrern und Subunternehmern gingen bei mir ein; bis heute hält das an. Zusammen mit der Gewerkschaft ver.di habe ich morgens um fünf Uhr Veranstaltungen vor GLS- und DPD-Depots durchgeführt, mehrere Hundert Fahrer waren jeweils anwesend, unter ihnen auch Subunternehmer. Im Depot in Polch, für das ich gearbeitet hatte, soll es ab September 2012 Erleichterungen für die Fahrer geben. Sie müssen nicht mehr ab fünf Uhr kostenlos die Pakete sortieren. Eine Sonderschicht, die bis 6.30 Uhr arbeitet, soll sie entlasten. Dann erst, statt wie bisher um fünf Uhr früh, soll für meine Kollegen der Arbeitstag beginnen. Immerhin ein kleines Entgegenkommen. GLS-Boss Ricco Back trat in der WELT die Flucht nach vorn an und gab vor, ich hätte im Unternehmen »Positives bewegt«. Er fügte hinzu: »Es sind zu viele Fälle, als dass wir noch von Einzelfällen sprechen können. Das erhöht den Druck auf uns.« Da muss ich ihm Recht geben, nur wenn der Druck deutlich erhöht wird, bewegt sich auch was.

Vorstandsmitglieder von Hermes stellten öffentlich ihr gesamtes System infrage und versprachen einen Neuanfang, bei dem Mindestlöhne gezahlt werden sollen. Zukünftig sollten die Depotbetreiber zur Einhaltung von höheren Standards verpflichtet werden, die regelmäßig überprüft würden. Es bleibt zu hoffen, dass entsprechende Taten folgen. Dazu müsste allerdings gehören, den Hunderten und Tausenden Betrogenen mit einem Härtefonds wenigstens teilweise finanzielle Wiedergutmachung zu gewähren.

Die vielen Hilferufe und Fallschilderungen von Fahrern und Subunternehmern, vor allem von GLS, DPD und Hermes, soll in einem Buch dokumentiert werden, das ich gemeinsam mit »work-watch« (Näheres zu diesem Projekt in meiner »Nachbemerkung« oder unter www.work-watch.de) im kommenden Jahr herausbringen will. Dort werden dann hoffentlich auch erste Erfolge im Kampf um menschlichere Arbeitsbedingungen in dieser Branche mitgeteilt werden können. Die Honorare des Buches werden den Betroffenen zugutekommen.

Schwarz auf weiß

Fremd unter Deutschen

Fürstlich sind die Gärten, an denen wir entlangfahren sollen. Der muskelbepackte Gondelkapitän empfängt uns in breitester sächsischer Mundart: »Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei uns an Bord bei Ihrer Gondelfahrt. Wir umrunden den Hauptteil des Fürstenparks Wörlitz, und zwar den Schlossgarten.«

Ich habe mich als Mitfahrer rechtzeitig eingefunden und als einer der Ersten auf dem flachen Ruderkahn Platz genommen, der ringsum mit Bänken versehen ist. Ich sitze hinten, neben mir bleibt alles frei, obwohl es nach und nach eng wird auf dem Boot. Einer der Gäste, ein auf den ersten Blick nicht unsympathisch wirkender Zeitgenosse – Typ Gymnasiallehrer Physik und Mathematik –, schiebt sich vorsichtig auf der Längsbank zu mir hin, schaut mich an und gibt eine Bestellung auf: »Ich hätt’ gern zwei Bier.« Als ich nicht reagiere, wiederholt er: »Zwei Bier, bitte.«

Wie ist er auf die Idee gekommen? Ich habe keine Kellnerkluft an, keine Bierflaschen in der Hand, keine Gläser, kein Geschirrtuch, ich stehe nicht einmal, sondern sitze hier wie er und auf dem Schiff gibt es keine Gastronomie.

»Kein Service, nix Service?« Er lässt nicht locker.

»Nee«, antworte ich, »nix Service« und habe erst einmal Ruhe.

Dass ich ihm lächelnd Paroli geboten habe, macht mich in seinen Augen jedoch nicht sympathischer. Jedenfalls hält der schlanke, graue Herr Abstand, obwohl es auf dem Boot immer enger wird. Der Bootsführer fordert seine Gäste auf, doch bitte aufzurücken. Aber der Mann hält dagegen: »Ob wir das wollen, das ist hier die Frage. Ich will meine Bootsfahrt genießen.« Doch der Kapitän der Barke lässt keine Ausrede gelten und wiederholt seine Aufforderung. So nimmt er schließlich notgedrungen und dennoch Abstand haltend neben mir Platz – »rutsch mal ein Stück hin« –, unter den mitleidig-belustigten Blicken der anderen Reisenden.

Es muss wohl an meinem Aussehen liegen. Ich bin schwarz. Auf dem Kopf trage ich eine Perücke mit krausen schwarzen Haaren. Aber, das hat mich schon bei meinen Recherchen als Türke »Ali« verblüfft, die meisten schauen nicht so genau hin und nehmen einem eine Verkleidung bereitwillig ab, auch wenn man ein eigenartiges »gebrochenes Deutsch« spricht wie ich in meiner Rolle als »Ali« oder sich eben als »Schwarzer« ausgibt.

Ein Jahr lang reise ich immer wieder als »Schwarzer« durch die deutschen Lande, in Ost und West. Ich will auf Straßenfesten mitfeiern, suche eine Wohnung, unternehme einen Bootsausflug, versuche einen Campingstellplatz mit meiner »schwarzen Familie« zu mieten, will in Discos, in Kneipen, mische mich unter Fußballfans und spreche bei Behörden vor.

Ist die Vorstellung vom unverbesserlich fremdenfeindlichen deutschen Wesen nur noch ein Klischee? Wird mein schwarzes Alter Ego das tolerante Deutschland kennenlernen, wie es zuletzt anlässlich der Fußballweltmeisterschaft 2006 so gepriesen wurde? Oder werde ich umgekehrt entdecken müssen, dass das von der Boulevardpresse so gern gepflegte Schreckbild vom Schwarzen als Dealer, Asylbetrüger und Kriminellen immer noch die Stimmung im Lande prägt? Ich will den Lackmustest machen und bin neugierig und besorgt zugleich.

Diese Rolle zu spielen entsprang keiner Augenblickslaune. Schon vor Jahren hatte ich einen ersten Anlauf gemacht, das Vorhaben aber wieder abgebrochen, weil ich glaubte, es nicht bewältigen zu können. Nicht, weil diese Rolle anmaßend wäre gegenüber schwarzen Migranten oder schwarzen Deutschen. Jede meiner Rollen ist auf eine bestimmte Art anmaßend. Ohne diesen Schritt auf »fremdes« Terrain, das eigene Ich zu überwinden, um ein anderer zu werden, ist meine Art der verdeckten Recherche nicht möglich. Nein, der Grund für mein Zögern lag in der Befürchtung begründet, dass man mich zu rasch »enttarnen« könnte.

Foto: © Pagonis Pagonakis/Captator Film

Es gibt nämlich durchaus ein technisches Problem, wenn man sich als Weißer in einen Schwarzen verwandeln will. Theaterschminke reicht da nicht, es müssen intensivere Mittel sein. Einer, der sich da auskannte, war John Howard Griffin. Er reiste 1959 einen Monat lang als »gefärbter« Schwarzer durch die USA und schrieb in seinem Buch »Black Like Me«, auf Deutsch »Reise durch das Dunkel«, seine deprimierenden Erfahrungen nieder. Griffin starb viel zu früh, weil die Medikamente, die er regelmäßig einnahm, um seine Haut über längere Zeit dunkeln zu lassen, seine Leber extrem belasteten und schwere Erkrankungen auslösten.

Auch die rassistischen Aussprüche von Politikern haben meinen Wunsch nach der schwarzen Rolle über die Jahre wachgehalten: wenn etwa Edmund Stoiber, der ehemalige bayerische Ministerpräsident, vor einer »Durchrassung und Vermischung« der deutschen Gesellschaft warnte oder Ronald Schill, der frühere Innensenator von Hamburg, als »Richter Gnadenlos« sagte: »Von mir haben die Neger alle immer etwas mehr bekommen«[1] (sollte heißen: ein höheres Strafmaß als weiße Delinquenten). Oder die rassistische Weltanschauung eines Wolf Schneider, angesehener Journalistenausbilder und Talkmoderator: »Die Neger sind nun mal nicht so intelligent wie die Weißen, weil sie nur auf Körperkraft hin gezüchtet worden sind. Wenn der Schöpfer doch so offensichtlich alle Menschen äußerlich verschieden gemacht hat, was die Hautfarbe, Beinlänge, den Augenschnitt usw. angeht, warum sollte er dann die Intelligenz auf einer Goldwaage abgemessen haben?«[2] Derartige Äußerungen bestärkten meinen Wunsch, am eigenen Leib zu erfahren, wie sich von oben angeheizter Rassismus im Alltag bemerkbar macht.

Vor einiger Zeit machte ich dann die Bekanntschaft einer Maskenbildnerin aus Paris, die mit einem besonderen Sprühverfahren arbeitet, mit dem Weiße »umgefärbt« werden können, sodass es einigermaßen »lebensecht« wirkt. Endlich konnte ich meinen lang gehegten Plan in die Tat umsetzen. Parallel zu dieser Recherche entstand ein Dokumentarfilm.[3] Das Team begleitete mich auf den meisten Stationen meiner Reise, wie ich ausgerüstet mit versteckten Miniaturkameras und Mikrofonen.

Zurück nach Wörlitz. Der Kahn gleitet über das Wasser und gondelt durch die zahlreichen Kanäle, manchmal nah am Ufer, sodass eine Dame die Gelegenheit nutzt, einen Farn abzupflücken und sich auf den Schoß zu legen. Als unser Ruderer wieder einmal dem Ufer ganz nahe kommt, strecke auch ich vorsichtig die Hand aus. Brennnesseln stehen da, und ich öffne unter den aufmerksamen Blicken der neben mir sitzenden Gäste meine Hand, um zuzugreifen. Gebannt und geradezu lüstern schauen sie zu, wie der »Mann aus dem Dschungel« ahnungslos in die deutschen Brennnesseln greift.

Der Kahn zieht träge seine Bahn und ich ziehe mir ganz langsam eine Pflanze heraus. Staunen ringsherum, die Schadenfreudigen, deren Blicke ich in aller Ruhe habe studieren können, sind ein wenig enttäuscht: Sie sehen keinen Schrecken bei mir, hören keinen Aufschrei. Ich schüttele nur demonstrativ meine Hand, als wundere ich mich, dass diese Pflanze so brennt. Eine der Damen nimmt dies zum Anlass, sich als Wächterin der deutschen Fauna aufzuspielen, und weist mich zurecht: »Das machen wir hier nicht! Wir reißen hier nichts ab, sonst sieht das so schlimm aus. Wenn das jeder macht.« Und dann klärt sie mich auf: »Das ist ne Brennnessel, da kriegst du gleichzeitig noch ne Rheumabehandlung.« Die Dame, die zuvor den Farn ausgerupft hat, ist von niemandem gemaßregelt worden.

Die Bootsfahrt geht weiter. Unser Kapitän, der Ruderer, legt sich schwitzend ins Zeug und klärt uns gleichzeitig über die verworrenen Familienverhältnisse des Fürstengeschlechts auf: »Fürst Franz wurde damals gezwungen, seine Frau auf Geheiß des preußischen Königs zu heiraten, obwohl er eine andere liebte. Der wollte Engländer werden … Da hat der König bestimmt, du bleibst in deinem Land und regierst weiter und heiratest meine Cousine. Da dachte er, nehm ich das kleinere Übel und heirate halt die Cousine.«

»Ist das nicht verboten?«, kann ich mir nicht verkneifen, zur Belustigung der Fahrgäste beizutragen. »Das ist doch eine – wie sagt man – arrangierte oder Zwangsehe, na, so was!«

»Damals nicht«, belehrt mich mein Nachbar knapp.

Als die Rundfahrt schließlich beendet ist und ich mich erheben will, sieht er sich veranlasst, mich wie ein Kind zu behandeln: »Gemach, gemach! Wir sind die Letzten.« Dann will er plötzlich wissen und schaut mich misstrauisch an: »Woher sprichst du so gut Deutsch?«

Wir sind uns zwar auf der Sitzbank, was die räumliche Distanz betrifft, näher gekommen, doch das »Du« ist unpassend. Die anderen Passagiere, soweit sie sich nicht näher kennen, siezen sich.

Ich antworte, dass ich drei Jahre am Goethe-Institut in Daressalam Deutsch gelernt hätte.

Ob ich Arbeit hätte? Nein, antwortete ich. Und da endet das Gespräch so herablassend, wie es begonnen hat. Er schlägt mir vor, ich solle es doch als Kuli versuchen, am besten gleich hier. »Rudern, rudern!«, sagt er und zeigt auf das Boot, das wir gerade verlassen haben. Meldet sich hier sein Unterbewusstsein: das Klischee des Schwarzen als Sklave?

Dass die Abneigung gegen Schwarze keine Altersfrage ist, erlebe ich später in einer Fußgängerzone in Cottbus. Ich komme an einem Juweliergeschäft vorbei und will mich dort nach einer Armbanduhr mit Stoppfunktion umschauen. Eine spontane Idee – ich denke an mein Lauftraining –, die nichts mit meiner Rolle zu tun hat. Die junge Verkäuferin behauptet, als ich eintrete, so etwas führe sie nicht. Doch ich habe im Schaufenster eine solche Uhr gesehen und weise sie darauf hin. Die Frau lässt sich dann doch auf ein Verkaufsgespräch ein und zieht schließlich eine goldene Uhr hervor. Ich würde sie, allein schon um das Gewicht einschätzen zu können, gerne in die Hand nehmen. Mit verkniffenem Lächeln hält sie die Armbanduhr jedoch krampfhaft fest.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frau schon einmal Erfahrungen – gar schlechte – mit schwarzen Kunden gemacht hat. Aber Fremdenfurcht, genau wie Antisemitismus, hat ja auch nichts mit realen Erfahrungen zu tun, tritt sogar umso häufiger auf, je seltener Menschen Fremden begegnen.

Ein Kollege aus unserem Team, der den Laden betritt, als ich ihn gerade frustriert verlasse, bittet die junge Frau ebenfalls darum, ihm die Uhr über den Tresen zu reichen, und fragt mitfühlend, ob sie gerade Angst gehabt hätte um das gute Stück.

Ihre Antwort: »Ja, Sie sehen noch den Angstschweiß. Das weiß man immer nicht im Vorfeld.«

Er, mein weißer Kollege, darf die Uhr ganz selbstverständlich in die Hand nehmen. Kein Problem.

In den nobleren Regionen der Republik brauche ich solche Demütigungen übrigens nicht einzustecken. Weder in einem Luxusrestaurant auf Düsseldorfs Prachtstraße, der Königsallee, noch in einem der edelsten Schmuckgeschäfte ebendort und auch nicht bei der Probefahrt eines protzigen Bentley, die man mir problemlos gewährt, weil ich in der für diesen Zweck gewählten Verkleidung nach viel Geld aussehe. Acht Monate Wartezeit muss in Kauf nehmen, wer die 250000 Euro für einen solchen Wagen aufbringen kann. Kein Wunder, dass so viel Geld tolerant macht. Freuen kann ich mich darüber in Zeiten grassierender Armut nicht.

Aber solche Ausflüge zu »denen da oben« sind die Ausnahme. Meist verzichte ich in meiner Rolle auf eine persönliche Geschichte, bin – wenn ich, selten genug, danach gefragt werde – ein Flüchtling aus Somalia, der nicht zurück in seine Heimat kann und kein flüssiges Deutsch spricht. Vielleicht erginge es mir als perfekt Deutsch sprechendem schwarzem Arzt, als schwarzem Musiker besser. Aber so habe ich keine Arbeit (wie all jene Flüchtlinge, die in Deutschland einem Arbeitsverbot unterliegen) und kann weder mit besonderen Fähigkeiten noch Erfahrungen punkten, ich bin nicht Kollege unter Kollegen wie in meinen Rollen als türkischer Hilfsarbeiter, BILD-Redakteur, Bäcker oder Callagent. Selbst als Obdachloser war ich Gleicher unter Gleichen – aber als Schwarzer unter Weißen?

Ich bin einfach nur der Fremde, der schwarze Fremde, und biete mich dieser auf Leistung getrimmten Gesellschaft als Wehrloser an, ohne vorzeigbaren Wert. So können diejenigen, denen ich begegne, ihre rassistischen Reflexe – wenn sie denn wollen – unbelastet von Respekt für einen bestimmten Beruf, ein bestimmtes Einkommen, eine freche Schnauze oder einen starken Bizeps auf mich loslassen.

»So schwarz wie der Heidi Klum ihrer«

Es ist ein schöner Frühlingsmorgen, ich bin auf Wohnungssuche unterwegs, in Nippes, einem zentral gelegenen Stadtteil von Köln. Die Vermieterin öffnet mir: eine auf ihr Äußeres bedachte Mittfünfzigerin, energisch im Auftreten, die gleich zur Sache kommt: die Miethöhe, kalt, warm, Nebenkosten, Einzugstermin – eben das, was üblicherweise besprochen wird bei einem solchen Termin. Sie führt mich derweil durch die kleine, leer geräumte Wohnung, zeigt mir die zwei Zimmer, das Bad, den Blick nach draußen.

Ein bisschen halten wir uns beim Thema Treppenreinigung auf, die Mieter zahlen monatlich 26 Euro dafür. Ich frage, ob man das nicht selbst machen könne, aber sie winkt ab: Sie habe ihre Leute dafür, dann sei gewährleistet, dass immer alles sauber sei. Über die Dusche im Bad verhandeln wir auch ein wenig. Ich stelle fest, mehr so für mich, dass da noch ein Vorhang fehle. Sie greift die Bemerkung auf und meint, ich wolle ja wohl nicht den Duschvorhang des Vorgängers übernehmen – »womit einer schon geduscht hat!«.

Ich zucke mit der Schulter und erwidere: »Warum eigentlich nicht?« Hauptsache, er sei sauber.

So weit, so gut. Ein Gespräch von vielen, wie sie bei Wohnungsbesichtigungen geführt werden. Ich habe bereits ein gutes Dutzend hinter mir, aber keine einzige Zusage bekommen – halt, nein! Einmal habe ich echte Chancen gehabt; der überfreundliche Vermieter hatte, wie er meinem Team bei einem späteren Besuch bedeutete, trotz meiner schwarzen Haut und meiner krausen Perücke den Verdacht, mit mir stimme was nicht, ich hätte eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Schriftsteller, der die Angewohnheit habe, sich zu verkleiden.

Nun, in dieser Zweizimmerwohnung, spüre ich eine gewisse Reserviertheit und Strenge bei meiner potenziellen Vermieterin, eine professionelle und distanzierte Höflichkeit. Diskriminierung? Nicht wirklich. Da erlebe ich ganz andere Sachen.

Die Vermieterin begleitet mich hinaus. Ich verabschiede mich und danke ihr.

»Bitte sehr, gern geschehen«, höre ich noch hinter mir ihre Stimme.

Dann treten die »Hildebrandts« auf, auch aus unserem Team, ebenfalls auf Wohnungssuche und bestückt mit verdeckter Kamera und Mikrofon.