11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

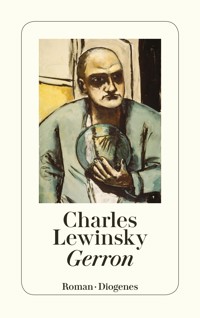

Der Schauspieler und Regisseur Kurt Gerron war einmal ein Star – und ist jetzt nur noch ein Häftling unter Tausenden. In Theresienstadt soll er ein letztes Mal seine Fähigkeiten beweisen und das Dasein dort als fröhliches jüdisches Leben inszenieren. Gerron sieht sich vor eine folgenschwere Entscheidung gestellt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 823

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Charles Lewinsky

Gerron

Roman

Diogenes

Für die beste Leserin,

die ein Autor sich wünschen kann:

meine Tochter Tamar

Er war nett zu mir, und das macht mir Angst. Er hat mich nicht angeschrien, was normal gewesen wäre, sondern war höflich.

Ein Tonfall, als ob er mich siezen würde.

Er hat mich nicht gesiezt, das wäre ihm nicht in den Sinn gekommen, aber er hat meinen Namen gewusst. »Du, Gerron«, hat er zu mir gesagt und nicht »Du, Jud«.

Es ist gefährlich, wenn ein Mann wie Rahm deinen Namen kennt.

»Du, Gerron«, hat er gesagt, »ich habe einen Auftrag für dich. Du wirst einen Film für mich drehen.«

Einen Film.

Er will etwas Privates, habe ich zuerst gedacht, einen Film über sich selber. Der liebende Vater Karl Rahm mit seinen drei Kindern. Der Herr Obersturmführer als Mensch verkleidet. Etwas in der Art. Was er an seine Familie in Klosterneuburg schicken kann.

Ja, wir wissen, wie viele Kinder er hat. Wir wissen, wo er herkommt. Wir wissen alles über ihn. So wie arme Sünder alles über Gott wissen. Oder über den Teufel.

Die Ufa, das hat mir Otto erzählt, dreht jedes Jahr einen Film zum Lob von Joseph Goebbels. Immer zu seinem Geburtstag. Sie schicken ihm einen ihrer Stars, den Rühmann zum Beispiel, der macht was Niedliches mit den Goebbelsschen Kindern, und damit schleimen sie sich beim Herrn Propagandaminister ein.

So etwas, habe ich mir vorgestellt, will jetzt auch der Rahm. Das wäre kein Problem gewesen. Nicht in meiner Lage.

Aber Rahm denkt größer. Der Herr Obersturmführer hat andere Pläne.

»Hör zu, Gerron«, hat er gesagt. »Ich hab mal einen Film von dir gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber er hat mir gefallen. Du kannst was. Das ist das Schöne an Theresienstadt: Hier sind eine Menge Leute, die was können. Ihr spielt ja auch Theater und so. Und jetzt will ich eben einen Film.«

Dann hat er mir erzählt, was für ein Film es werden soll.

Ich bin erschrocken. Man muss es mir angemerkt haben, aber er hat nicht darauf reagiert. Weil er mein Erschrecken erwartet hat. Oder weil es ihm egal war. Ich kann solche Gesichter nicht lesen.

»Wir haben schon früher mal einen Versuch in der Richtung gemacht«, sagte er, »aber der ist nicht gelungen. Ich war sehr unzufrieden. Die Leute, die das versaut haben, sind nicht mehr hier.«

Es fährt immer ein nächster Zug nach Auschwitz.

»Jetzt bist du dran«, sagte Rahm. Immer noch freundlich. Seine Stimme immer noch freundlich. »Wenn wir beide Glück haben, kommt dieses Mal etwas Gutes dabei raus. Nicht wahr, Gerron?«

»Ich muss mir das überlegen«, habe ich gesagt. Zu Rahm. Eppstein, der als Judenältester auch geladen war, atmete ein erschrockenes Stöhnen in sich hinein. Ein Jude hat nicht zu widersprechen. Nicht wenn der Lagerkommandant etwas verlangt. Der SS-Mann, der mich hergebracht hatte, machte sich schon zum Prügeln bereit. Ich habe seine Hand nicht gesehen, nur die Bewegung gespürt. Man dreht sich aus der Achtungsstellung nicht weg. Nicht im Büro des Lagerkommandanten. Der Schlag war schon unterwegs, aber Rahm winkte ab.

»Er ist ein Künstler«, sagte er. Machte immer noch sein freundliches Onkel-Rahm-Gesicht. »Er braucht Inspiration. Das ist in Ordnung, Gerron«, sagte er. »Ich gebe dir drei Tage. Zum Nachdenken. Damit der Film auch ein Erfolg wird. Nicht dass ich noch einmal mit jemandem unzufrieden sein muss. Drei Tage, Gerron.«

Meine Prügel habe ich dann doch noch bekommen. Vor der Tür von Rahms Büro. Der SS-Mann schlug mich ins Gesicht, wie sie es meistens tun. Aber nicht mit voller Kraft. Ich werde noch gebraucht. Wenn man schon wüsste, wie es aufhört, würde man anfangen wollen? Würde man sich nicht die Nabelschnur um den Hals winden, um erwürgt zu sein, noch bevor man an die Luft kommt? Würde man nicht Mittel finden, um gar nicht erst an den Start zu gehen bei einem Rennen, das man schon verloren hat?

Man hat mir von einem Kind erzählt, das, noch vor meiner Zeit, im Zug von Amsterdam nach Westerbork zur Welt kam, und für das Gemmeker die besten Kinderärzte aus der Stadt kommen ließ. Eine Säuglingsschwester, die schon mal einer leibhaftigen Kronprinzessin die Windeln gewechselt hatte. Die Mutter allerdings ging noch am Tag ihrer Ankunft nach Osten. Sie hatte mit der unbotmäßigen Geburt die Zahlen auf den Transportpapieren durcheinandergebracht und durfte zum Ausgleich eine andere Liste vervollständigen.

In Westerbork herrscht ein anderer Wahnsinn als hier in Theresienstadt. Aber auch er hat Methode. Um als voll zählende Menscheneinheit nach Auschwitz geschickt zu werden, muss man ein halbes Jahr alt sein.

Dieses Kind aus dem Zug: Hätte es geboren werden wollen, wenn es gewusst hätte, dass seine wohlbehütete Jugend genau sechs Monate dauern würde? Plus drei Tage für die Zugfahrt?

Natürlich nicht.

Es gibt eine Legende, die mein Großvater Emil Riese mir erzählt hat, jeden Satz mit einer Wolke aus Zigarrenqualm beweihräuchernd. Ich liebte die phantastischen Geschichten meines Großvaters, so wie mein der Rationalität verschriebener Vater sie hasste.

Sie ging so: Wenn ein Mensch erschaffen wird – er erklärte mir nicht, wie das vor sich ging, und ich war noch nicht in dem Alter, wo man danach fragt –, wenn ein Mensch beginnt, Mensch zu sein, dann weiß er schon alles, was es zu wissen gibt, das, was in den klugen Büchern steht, und auch die Dinge, die noch keiner entdeckt hat. Er kennt die Ereignisse der Vergangenheit, und er weiß, was noch alles geschehen wird, draußen in der Welt und drinnen im eigenen Leben. Aber kurz bevor er geboren wird – auch wie das im Einzelnen vor sich ging, blieb mir damals noch ein Rätsel –, kommt ein Engel und tippt ihm mit dem Zeigefinger an die Stirn. Pling. Dann vergisst der neue Mensch alles, was er eigentlich schon gewusst hat. Wenn er dann zur Welt kommt, sagte mein Großvater, erinnert er sich gerade noch daran, wie man oben etwas in sich hineinsaugt und unten etwas aus sich herauspresst. Ich lachte, und er füllte die Pause, indem er an seiner Zigarre paffte. Eine effektvolle Erzähltechnik, die einen die Pointen besser plazieren lässt. Ich habe sie später auf der Bühne selber angewendet.

Nur die Juden, fuhr Großpapa fort, sind schlau genug und drehen den Kopf weg, wenn der Engel kommt. Sein Finger trifft dann nicht mehr ihre Stirn, sondern gerade noch die Nasenspitze. Sie vergessen deshalb nicht alles, was sie schon gewusst haben, sondern nur das meiste. Deshalb, sagte mein Großvater, sind wir Juden klüger als andere Leute, und deshalb, sagte er, haben wir krumme Nasen. Eine Erklärung, auf die noch nicht einmal der Stürmer gekommen ist.

Papa war damals nicht dabei. Er hätte die Geschichte vor ihrem Ende unterbrochen und gesagt: »Erzähl dem Jungen nicht solche Sachen! Und überhaupt, immer dieser Zigarrenrauch, das kann für das Kind nicht gesund sein.«

Die altmodische Wohnung an der Händelstraße war immer voller Qualm. »Ich darf das«, meinte Großpapa. »Wenn man Witwer ist, darf man alles.«

Wenn mich mein eigener Engel mit seinem Schnipser verfehlt hätte, und ich hätte mein Leben von Anfang an gekannt, mit all seinen miesen Episoden und seinem noch mieseren Finale, wie man ein Theaterstück kennt, nachdem man das Textbuch gelesen hat – ich hätte meine Rolle trotzdem spielen wollen. Weil der Text noch nicht die Inszenierung ist. Mein Wissen hätte ich als ersten Entwurf betrachtet, als etwas, das man während der Proben immer noch diskutieren und abändern kann. Und was die wirklich unangenehmen Passagen anbelangt: Strich bis zur nächsten Szene.

Nein, ich hätte mich nicht im Mutterleib festgekrallt. Mich hätte man nicht mit Gewalt in die Welt zerren müssen. Ich hätte es probieren wollen. Angetrieben von einem unvernünftigen Vertrauen in die eigene Gestaltungskraft.

In den Jahren, als ich berühmt war, habe ich immer mal wieder einen Fragebogen beantworten müssen, für eine Zeitung oder eine Illustrierte. In jedem zweiten kam die Frage vor: Was ist Ihr größter Fehler? Ich habe dann hingeschrieben, was man eben so hinschreibt: Ungeduld oder Ich kann Süßigkeiten nicht widerstehen. Aber eigentlich hätte da stehen müssen: Mein größter Fehler? Ich glaube an die Inszenierbarkeit der Welt.

Olga ist mir um den Hals gefallen. Wie Mama damals, als ich von der Front auf Urlaub kam. Nicht jeder, der zu Rahm bestellt wird, kommt auch wieder zurück.

»Gott sei Dank«, hat sie gesagt. Olga ist kein Mensch, der betet, das sind wir beide nicht, aber es war mehr als eine Floskel. »Ich habe dir ein Stück Brot aufgehoben«, hat sie gesagt. Ich habe versucht, es ganz langsam zu essen, und habe es dann doch hinuntergeschlungen.

Olga hat mich nichts gefragt. Hat sich auf meinen Schoß gesetzt und ihren Kopf an meine Brust gelegt. Ihre Haare riechen immer wie frisch gewaschen. Ich weiß nicht, wie sie das macht, hier im Ghetto.

Ich habe die richtigen Worte gesucht und sie nicht gefunden. Es gibt keine richtigen Worte. Ich habe ihr erzählt, was man von mir verlangt, und auch sie ist erschrocken. Nicht wegen des Films, sondern weil ich Rahm widersprochen habe.

»Du bist verrückt«, hat sie gesagt.

Vielleicht bin ich das. Manchmal tue ich Dinge, für die man Mut haben müsste. Und bin doch gar kein mutiger Mensch. Ich meine nur immer noch – und dabei müsste ich unterdessen wirklich gelernt haben, dass das nicht stimmt –, ich meine nur immer noch, dass man die Dinge beeinflussen kann.

Sogar bei Rahm.

»Ich habe drei Tage Zeit«, habe ich gesagt, »aber ich weiß jetzt schon, welche Antwort ich ihm geben muss.«

»Wir wissen es beide«, hat Olga gesagt. »›Ja, Herr Obersturmführer‹, heißt deine Antwort. ›Selbstverständlich, Herr Obersturmführer. Zu Befehl, Herr Obersturmführer.‹«

»Ich kann diesen Film nicht machen.«

»Man kann alles. Du bist auch in Ellecom aufgetreten.«

Es war nicht fair, mich daran zu erinnern. Das war der schrecklichste Tag meines Lebens.

Einer der schrecklichsten Tage.

Dann haben wir lang geschwiegen. Es tut gut, mit Olga zu schweigen.

Durch das offene Fenster kam eine Wolke von Gestank. Oder sie war die ganze Zeit schon da gewesen, und ich hatte sie bloß nicht bemerkt. Man gewöhnt sich an alles.

Man kann alles machen.

»Nicht diesen Film«, habe ich zu Olga gesagt. »Den Rest meines Lebens müsste ich mich dafür schämen.«

»Wie lang ist der Rest deines Lebens, wenn du dich weigerst?« Sie redet nicht um die Dinge herum.

»Du würdest mich verachten.«

»Es gibt schlimmere Dinge als Verachtung.«

Es gibt immer noch schlimmere Dinge. Die Binsenweisheit unseres Jahrhunderts. Der Weltkrieg? Eine kleine Fingerübung. Ein Staat, der auseinanderfällt? Nur der Bühnenumbau für die wirklich großen Szenen. Die Nazis und all ihre Gesetze? Auch nur zum Warmlaufen. Der Höhepunkt kommt erst noch. Ganz zum Schluss. Wie im Kino. Lass dich überraschen.

»Wie lang dauert es, bis so ein Film fertig ist?«, hat Olga gefragt. »Wirklich ganz fertig?«

»Drei Monate. Mindestens. Die Dreharbeiten sind das Geringste. Aber vorher muss man ein Buch schreiben und hinterher der Schnitt …«

»In drei Monaten«, hat sie gesagt, »kann der Krieg vorbei sein.«

»Ich bin nicht der Mensch, der so was kann«, habe ich gesagt.

»Du hast drei Tage.« Olga ist aufgestanden. »Du solltest sie nutzen, um herauszufinden, was für ein Mensch du wirklich bist.«

Dann hat sie mich allein gelassen.

Ich. Geboren am 11. Mai 1897 in Berlin. In derselben Wohnung, in der ich dann meine Jugend verbrachte: Klopstockstraße 19, ein paar Häuser vom Bahnhof Tiergarten entfernt. In der Küche, hinten hinaus, konnte man das Rattern und Pfeifen der Stadtbahnzüge hören. Bei starkem Westwind – das war dann immer eine große Aufregung – musste man vor dem Rauch der Lokomotiven die Fenster schließen. Weil sonst das ganze Essen nach Eisenbahn roch.

Ich nehme an, dass mein Großvater die Wohnung ausgesucht hat. Er wollte seine Tochter auch als verheiratete Frau nahe bei sich haben. Meine Mutter hieß Toni, also Antonia.

Ihre Eltern, die Rieses, wollten, dass die nächste Generation endgültig den Schritt vom Gutbürgerlichen zum Großbürgerlichen tun sollte. Deshalb stand in unserer Wohnung ein Klavier. Den Versuch, mir die dazugehörige Ausbildung angedeihen zu lassen, gaben meine Eltern bald wieder auf. Ich habe zwar ein gutes Ohr, aber auch zwei linke Hände. Zum Glück kamen sie nie auf den Gedanken, mich stattdessen zu einem Gesangslehrer zu schicken. Mit einer schulmäßigen Ausbildung hätte ich nie Karriere gemacht.

Mama blieb ihr Leben lang höhere Tochter. Nach der Schule hatte man sie für ein Jahr in ein Pensionat gesteckt, nicht gerade in der Schweiz, das konnte man sich denn doch nicht leisten, aber immerhin in Bad Dürkheim an der Weinstraße. Von dort hatte sie ein fertiges Repertoire an Gesten und Haltungen mitgebracht. Eine Möchtegern-Schauspielerin, die sich von Provinzheroen hat ausbilden lassen. Wenn sie lachte, hielt sie sich die Hand vor den Mund und drehte in gespielter Schamhaftigkeit den Kopf zur Seite; wenn sie Beifall spendete, tat sie das nur mit den Fingerspitzen. Man hatte ihr eingetrichtert, es sei unfein, mit der ganzen Handfläche zu applaudieren.

Aber die wichtigste Regel, die man ihr fürs Leben beigebracht hatte, war diese: »Männer mögen keine klugen Frauen.« Also versteckte Mama ihre Intelligenz. So wie sie einen Pickel an der Stirn hinter einer geschickt gedrehten Locke hätte verschwinden lassen. Gab sich naiv. Ließ sich nicht anmerken, dass sie Papas lauthals verkündete Prinzipien nicht wirklich ernst nahm. Die beiden führten eine sehr glückliche Ehe.

Papa, in einem neumärkischen Mühlendorf namens Kriescht aufgewachsen, war als Sechzehnjähriger nach Berlin gekommen. Ein Exodus, den er so dramatisch zu schildern wusste, als habe er von Haien verseuchte Gewässer durchschwimmen und tief verschneite Gebirge überwinden müssen. Er fand eine Anstellung in der Kleiderfabrik meines Großvaters, Leipziger Straße 72, und heiratete später dessen einzige Tochter.

Aus Emil Riese, Fabrikation von Neuheiten in Damen- und Kinderfragen, Serviteurs, Blusen, Jupons, Taschentüchern und Schürzen – die Gründungsanzeige hing gerahmt bei uns im Flur, und ich lernte sie auswendig, wie ich alles Geschriebene auswendig lernte – wurde bald Riese & Gerson und irgendwann, als mein Großvater alt wurde, Max Gerson & Cie. Wobei eine Compagnie in Wirklichkeit gar nicht existierte. Aber sie verlieh dem Firmenschild einen imposanteren Charakter.

Die Firma. Bei uns zu Hause war das ein magischer Begriff. Wenn Papa eines meiner kindlichen Vergehen übermäßig streng bestrafte und ich mich schluchzend bei Mama beschwerte, brauchte sie nur zu sagen: »Er hat eben Ärger in der Firma«, und schon war ich zwar nicht getröstet, aber die Ordnung der Welt war doch wiederhergestellt. Es kam auch vor, und wieder hatte es auf geheimnisvolle Weise mit der Firma zu tun, dass Papa mitten in der Woche ein Stück Baumkuchen mit nach Hause brachte. Das musste dann auf der Stelle – mit Schlagsahne! – gegessen werden. Da konnte Mama noch so heftig protestieren, von wegen dem Jungen nur den Appetit verderben. Gegen die Firma kam sie nicht an.

Das Allerschönste war, wenn ich Papa in die Büros an der Leipziger Straße begleiten durfte. Die eigentlichen Schneiderarbeiten wurden an Zwischenmeister ausgegeben und von einer gesichtslosen Armee von Heimarbeiterinnen im Berliner Norden erledigt, aber eine Treppe höher war das Lager mit den Stoffen und den fertigen Waren. Ein Labyrinth aus Regalen, in dem man wunderbar Verstecken spielen konnte.

Vielleicht gibt es den Betrieb immer noch. Man vergisst so leicht, dass das Leben weitergeht. Nur: Wenn die Firma noch existiert, heißt sie ganz bestimmt nicht mehr Max Gerson & Cie.

Ich sitze auf einem Schaukelpferd. Ich bin klein und kann den Fußboden nur berühren, wenn ich die Beine strecke. Ich schaukle und schaukle. Mein Pferd rutscht jedes Mal ein kleines bisschen weiter nach vorn, bis es gegen die Wand stößt. Ich komme nicht mehr vorwärts und starre das Hindernis an. Auf der Tapete marschieren Zwerge in Reih und Glied. Statt der Gewehre haben sie Blumen geschultert. Sie machen mir Angst. Ich beginne zu weinen.

Das ist meine allerfrüheste Erinnerung.

Irgendwann kommt Mama – aber das ist jetzt keine Erinnerung mehr, das hat man mir so erzählt – und will mich mitsamt meinem hölzernen Pferd umdrehen. Damit ich wieder losreiten kann, quer durchs Kinderzimmer. Ich weine lauter und schlage um mich. Sie darf mein Pferd nicht umdrehen, niemand darf das. Sie darf es nur zurückziehen bis zur andern Seite des Zimmers. Dann schaukle ich wieder los, in dieselbe Richtung wie vorher. Bis ich das nächste Mal vor der Wand stehe. Und anfange zu weinen.

»Zwanzig Mal am Tag hast du das gemacht.« Wenn Mama die Geschichte erzählte, tippte sie mir jedes Mal mit dem Zeigefinger an die Stirn und sagte: »Du hattest schon immer einen harten Schädel.«

Als wir Berlin verließen, blieb das Schaukelpferd auf dem Dachboden an der Klopstockstraße zurück. Wahrscheinlich steht es immer noch dort. Ein altgedienter Parteigenosse hat sich die Wohnung geschnappt, und er hat keine Kinder. Unser Portier Heitzendorff. Der auf das doppelte F am Schluss seines Namens so großen Wert legt, dass ihn alle Welt den Effeff nennt. Seine Frau half Mama manchmal beim Reinemachen aus, und es ist leicht vorzustellen, dass sie dieselben Möbel jetzt, wo es ihre eigenen sind, mit noch mehr Sorgfalt abstaubt. Papas Anzüge, die im Schrank hängen blieben, werden dem dicken Effeff allerdings zu eng sein.

Das Schaukelpferd war alt und sah aus, als sei es nie neu gewesen. Die weiße Farbe ins Gelbliche verblasst. »Gerade darauf kannst du stolz sein«, tröstete mich Papa. »Das ist eine besonders vornehme Rasse. Ein Isabellenschimmel.« Und so war ich denn stolz, denn Papa, das glaubte ich damals noch, wusste alles und irrte sich nie.

Ich erinnere mich nicht mehr, warum wir viele Jahre später – ich muss damals schon Pennäler gewesen sein – noch einmal auf das Thema gekommen sind. Mama hatte wohl wieder die alte Geschichte vom Schaukelpferd erzählt.

»Ich hab dich nicht angelogen«, sagte Papa. »Es war tatsächlich ein Isabellenschimmel.« Und holte Meyers Konversations-Lexikon aus der Glasvitrine. In den vielen Bänden, davon war Papa felsenfest überzeugt, ließ sich jede Antwort finden. Wenn man nur die Frage richtig zu stellen wusste. An freien Abenden schmökerte er darin herum wie andere Leute in einem Roman. Jetzt schlug er den Artikel über die spanische Königin Isabella auf, und ich musste ihn laut vorlesen. Papa war nur ein gewöhnlicher Konfektionär, aber er spielte gern den Schulmeister. Die Königin, las ich vor, hatte geschworen, ihr Hemd so lang nicht zu wechseln, bis ihr Gatte irgendeine feindliche Stadt erobert hatte, ich weiß nicht mehr, welche, und als die Mauern endlich fielen, war ihr Hemd nicht mehr weiß, sondern gelb.

Falsch!, würde ich heute mit roter Tinte an den Rand schreiben. Weiße Hemden, zu lang getragen, werden nicht gelb, sondern grau. Damit kenne ich mich aus.

Dass ich immer nur in dieselbe Richtung reiten wollte, führte Mama auf meine angeborene Sturheit zurück. Aber das war es nicht. Ich hatte etwas Peinliches zu verstecken. Mein hölzerner Isabellenschimmel war einäugig. Links und rechts an seinem Kopf waren früher einmal die beiden Hälften eines Katzedoniers, wie wir Jungen die schwarz gefleckten Murmeln nannten, aufgeklebt gewesen. Aber das linke Auge hatte mein Schaukelpferd verloren. Das war der Grund, warum ich als Drei- oder Vierjähriger schreiend und um mich schlagend darum kämpfte, dass das Pferd immer nur in dieselbe Richtung galoppierte. Dem Betrachter, darum ging es mir, musste die blinde Seite verborgen bleiben. Sonst hätte jemand merken können, dass es gar kein richtiges Pferd war.

Als Junge war ich ein hoch aufgeschossenes, dünnes Kerlchen. »So schnell wächst nur Unkraut«, sagte Papa.

Es existiert, nein, existierte eine Aufnahme, zu meinem dreizehnten Geburtstag gemacht, da stehe ich im Atelier eines Photographen vor einer kunstvoll gerafften Portiere. Ich kann mich noch an ihre dunkelgrüne Farbe erinnern. Ich trage einen Anzug, meinen allerersten. Wahrscheinlich sollten die neuen langen Hosen ebenso für die Ewigkeit festgehalten werden wie ich selber.

Unten rechts auf dem Passepartout, der das Bild einfasste, stand in eingeprägten Goldbuchstaben Portrait-Atelier Alphons Tiedeke, Friedrichstraße 78. Aber es kann nicht Herr Tiedeke selber gewesen sein, der mich photographierte. Ein junger Mann in einem weißen Malerkittel wuselte um mich herum. Ließ mich verschiedene Posen einnehmen und war mit keiner davon zufrieden. Schließlich schleppte er einen Stuhl herbei, von der Art, wie man ihn im Theater aus dem Fundus holt, wenn ein Ritterschloss zu möblieren ist. Auf dessen Seitenlehne sollte ich mich stützen, das sehe dann auf elegante Weise nonchalant aus. Nun war ich aber schon damals, mit dreizehn, so groß gewachsen, dass mein Arm in gerader Haltung nicht bis zur Lehne hinunter reichte. So stehe ich auf dem Bild mit schiefen Schultern da. Zur Seite geneigt, als sei mir etwas aus der Hand gefallen, und ich versuche, unauffällig danach zu tasten. Das Bild stand viele Jahre gerahmt auf Mamas Toilettentisch.

Noch später nahm sie es mit bis nach Holland. Es steckte auch in ihrem Koffer, als sie dann weitertransportiert wurde.

Seit jenem Tag wollte ich Photograph werden. Herrn Tiedekes Assistent hatte mich nicht nur durch seine Kleidung beeindruckt – das Ziertuch, das lässig gefaltet aus der Brusttasche seines Malerkittels ragte, war, wie Papa fachkundig bemerkte, aus echter japanischer Seide –, sondern vor allem durch die Tatsache, dass er an mir herumhantieren durfte wie an einer Gliederpuppe. Es war das erste Mal, dass ich so etwas wie Regiearbeit erlebte.

Ich baute mir selber eine Kamera. Ein Küchenstuhl, an dessen Lehne ein schwarz angemalter Schuhkarton befestigt war. Ein altes Bügeltuch, unter dem ich mich für die Aufnahmen verkroch. Ich war der Hofphotograph Gerson, und mein Klassenkamerad und bester Freund Kalle war seine Majestät der Kaiser, der sich von mir ablichten ließ. Kalle machte bei jedem Spiel mit, das ich mir ausdachte. Solang er darin etwas Vornehmes sein durfte. Einmal, als wir verbotenerweise mit Streichhölzern zündelten, war er der Kaiser Nero und sang ganz scheußlich, während ich Rom abfackelte.

Wir bevorzugten Spiele, bei denen es darum ging, sich etwas auszudenken, und vermieden sportlichere Aktivitäten wie Räuber und Gendarm. Mir kamen beim Rennen immer die eigenen, viel zu schnell gewachsenen Gliedmaßen in die Quere. Ich stolperte über mich selber. Kalle hatte es auf der Lunge und war deshalb vom Turnunterricht befreit. Wahrscheinlich wäre er irgendwann an Tuberkulose gestorben. Wenn er dafür lang genug gelebt hätte.

In der Schule hätten wir uns gern ein Pult geteilt. Aber die Sitzordnung richtete sich streng nach den erzielten Noten. Der Platz ganz rechts in der ersten Reihe war für den Primus reserviert, der in unserer Klasse ein netter Kerl und überhaupt kein Streber war. Mein Pult kam irgendwo in der Mitte, und Kalle saß ganz hinten. Seine Versetzung war nicht nur von der Quinta in die Quarta gefährdet; es ging ihm jedes Jahr so. Dass er es doch immer wieder ganz knapp schaffte, hatte mehr mit Mitleid zu tun als mit seinen schulischen Leistungen.

Die Photographiererei verlor ihren Reiz schon bald wieder. Es fielen mir zu wenige Posen ein, in die ich mein Modell noch hätte drapieren können. Kaiser Kalle verlieh mir einen letzten Orden, und dann bauten wir unsere Kamera zum Teleskop um und entdeckten, vom Halleyschen Kometen inspiriert, viele neue Himmelskörper.

Im Rückblick erscheint es mir unglaublich, wie kindlich wir damals noch waren. Und das 1910, nur vier Jahre bevor wir alle über Nacht zu Erwachsenen erklärt und in den Krieg geschickt wurden. Auf der Photographie im neuen Anzug ahne ich noch nichts von dem, was mich erwartet. Schlaksig und dünn stehe ich da. Niemand konnte ahnen, dass ich schon bald sehr dick sein würde.

Überhaupt: Kalle.

Mir kam er ja nicht krank vor. Von Mama, die sich ständig mit ihrem überempfindlichen Magen herumplagte, wusste ich, wie es auszusehen hatte, wenn man nicht gesund war: Man legte sich ins Bett und redete nur noch mit ganz leiser Stimme. Kalle hingegen hatte die lauteste Lache, die ich je erlebt habe. Noch lauter als die des besoffenen Emil Jannings. Ich hörte sie gleich bei unserer ersten Begegnung, als wir beiden frischgebackenen Sextaner schüchtern den Hof des Gymnasiums betraten. Papa hatte mir, weil mein Kopf ja noch wachsen würde, die grün-weiße Schülermütze eine Nummer zu groß gekauft. Da man mir gleichzeitig einen militärisch kurzen Haarschnitt verpasst hatte, rutschte sie mir über die Ohren. Kalle erblickte mich, stutzte und wollte sich dann ausschütten vor Lachen. Was bei ihm mehr als nur eine Floskel war, sondern tatsächlich so aussah. Weil er nach Luft ringen musste und ins Würgen kam. Man hatte bei seinen Heiterkeitsanfällen immer den Eindruck, dass er sich gleich übergeben würde.

Was ihn bei unserer ersten Begegnung so bis zur Atemlosigkeit amüsierte, war nicht mein belämmertes Aussehen, sondern die Tatsache, dass es ihm selber nicht besser erging. Auch sein Vater hatte, aus der genau gleichen vorausschauenden Überlegung, eine zu große Mütze besorgt. Auch ihm hatte man in dem damals üblichen pädagogischen Initiationsritus die Haare kurzgeschoren. Da ich hochgeschossenes Unkraut einen Kopf größer war als er, müssen wir ein wirklich lächerliches Paar abgegeben haben.

Von jenem Tag an waren wir Freunde.

Eigentlich hieß er Karl-Heinz. Als wir in der ersten Stunde für das Klassenbuch unsere Namen angeben mussten, war es ihm wichtig, dass der seine nicht etwa in einem Wort geschrieben würde. Unser Klassenlehrer rief ihn noch das ganze Jahr mit »Bindestrich!« auf.

In Amsterdam habe ich einmal erlebt, dass ein Bindestrich jemandem das Leben rettete. Zumindest vorübergehend. Er stand ohne auf der Liste, und weil er nachweisen konnte, dass das bürokratisch nicht korrekt war, wurde an seiner Stelle jemand anderes verschickt.

Ich kam nie auf den Gedanken, dass Kalles Krankheit etwas Ernsthaftes sein könnte. Nun ja, er hustete, und vom Turnen war er befreit – worum ich ihn beneidete –, aber wir lernten uns in dem Alter kennen, wo einem die Dinge so, wie sie sind, als naturgegeben und unveränderlich erscheinen. Kalle war Kalle, und Kurt war Kurt.

Sein Vater war Privatgelehrter. Ich stellte mir darunter eine Art Doktor Faust vor, der die Nächte im Laboratorium verbringt. Als ich ihn dann kennenlernte, war er nur ein freundlich geistesabwesender Mann, der noch mittags seinen Schlafrock anhatte und beim Lesen nicht gestört werden durfte. Ich habe nie herausgefunden, mit welcher Art von Wissenschaft er sich befasste. Es muss etwas mit Musik zu tun gehabt haben. Einmal erzählte er etwas von geheimen Botschaften, die sich in den Partituren von Johann Sebastian Bach finden ließen. Er war wohl einfach ein harmloser Träumer. Der es sich leisten konnte, ein Leben lang sein Steckenpferd zu reiten.

In völligem Gegensatz zu meinem erzieherisch übereifrigen Vater erwartete er von seinem Sohn nur eins: möglichst wenige Störungen. Wenn wir in Kalles Zimmer Troja erobern wollten – ich als Achill, Kalle als König Menelaos –, dann besorgten wir uns vorher in der Küche ausreichend Truppenverpflegung und konnten sicher sein, während Stunden nicht unterbrochen zu werden.

Kalle war der fröhlichste Mensch, den ich je getroffen habe. Sein Lachen war so ansteckend, dass er damit einmal sogar den dicken Effeff entwaffnete, der seine Hauswartspflichten auf militärische Weise ernstnahm. Wir hatten etwas angestellt, ich weiß nicht mehr was, Heitzendorff hatte uns erwischt und drohte mit martialischen Konsequenzen. Worauf Kalle zu kichern begann. Bei jedem anderen hätte der Effeff das als strafverschärfende Majestätsbeleidigung empfunden, aber stattdessen begann sein Dienstschnurrbart zu zucken, und das Unerhörte trat ein: Heitzendorff, der Gestrenge, lachte mit, und wir beiden Lausbuben kamen ungeschoren davon.

So war Kalle.

Er lachte dann später auch in unsere Abiturfeier hinein. Fand es zu komisch, dass er, den man all die Jahre nur aus reinem Mitleid durchgeschleppt hatte, tatsächlich bestanden haben sollte. Konnte sich gar nicht wieder einkriegen. Die ganze schwarz-weiß-rot geschmückte Aula lachte mit. Oberstudiendirektor Dr. Kramm musste seine patriotische Ansprache unterbrechen und sagte tadelnd: »Es hat sich schon mal einer totgelacht.«

Die einzige Prophezeiung, mit der er recht behalten sollte.

Wenn man wüsste, wenn man ganz sicher wüsste, dass der Film nie zu Ende gedreht wird oder dass er zu Ende gedreht wird, aber es sieht ihn nie jemand, weil der Krieg vorher vorbei ist … Die Amerikaner, geht das Gerücht, sollen in Frankreich gelandet sein und die Russen schon in Witebsk stehen. Ich habe mit den andern gejubelt, ganz vorsichtig und leise gejubelt, als man es mir erzählte, und erst hinterher gemerkt: Ich weiß gar nicht, wo Witebsk liegt.

Wenn man ganz sicher wüsste, dass der letzte Akt schon begonnen hat, der nach alter Theaterregel immer der kürzeste ist, wenn man den Vorhangzieher schon sehen könnte, wie er bereitsteht, die Hände am Seil, und nur auf das Zeichen des Inspizienten wartet, wenn es jemanden gäbe, einen Propheten, der einem das garantieren kann, dann wäre es keine Frage, dann würde ich keine drei Tage brauchen, um mich zu entscheiden, dann könnte ich gleich jetzt zu Rahm gehen – als ob da jemand ungerufen hinginge! – und könnte zu ihm sagen: »Aber gern, Herr Obersturmführer«, könnte ich sagen, »es wird mir eine Ehre sein«, könnte ich sagen, »wie möchten Sie Ihren Film denn gern haben?«

Wenn man es wüsste.

Wir haben uns alle als Propheten versucht, all die Jahre, und keiner hat etwas vorausgesehen. »Sie werden sich nicht lang halten«, haben wir prophezeit, und als sie sich dann doch hielten: »Sie werden milder werden, jetzt, wo sie an der Macht sind.« Sie wurden aber nicht milder, im Gegenteil, und wir haben geweissagt: »Die anderen Länder werden es nicht zulassen, dass sie einen neuen Krieg anzetteln.« Und haben uns wieder getäuscht. Ein guter Ausdruck, sich täuschen. Man tut es selber und schiebt erst hinterher die Schuld auf andere. Nichts haben wir vorausgesehen, nicht den Blitzkrieg und nicht den gelben Stern und nicht die Viehwaggons, in denen so viel mehr Menschen Platz haben, als außen dransteht. Gar nichts.

Wenn sich die Propheten wieder täuschen, wenn der Krieg noch ewig weitergeht, wenn sie ihn sogar gewinnen, wenn es die Wunderwaffen wirklich gibt, und niemand hat ein Mittel dagegen, wenn der Film gedreht wird und geschnitten und vorgeführt, in denselben Kinos, in denen meine alten, heute verbotenen Filme liefen, wenn sie eine Galapremiere im Gloria Palast veranstalten, ein Teppich vor dem Eingang und Champagner im Foyer, dann werde ich das höhnische Gelächter bis nach Theresienstadt hören. Wenn auf der Leinwand der Schriftzug erscheint Regie: Kurt Gerron.

Sie sagen jetzt nicht mehr Regie. Sie sagen Spielleitung.

»Eine gute Pointe«, wird es heißen im Gloria Palast. »Ausgerechnet der Gerron hat den Film gedreht.« Auf die Schenkel werden sie sich schlagen und mit ihren Stiefeln auf den Boden trampeln. Sie tragen jetzt alle Stiefel.

Auslegeordnung:

Rahm will, dass ich einen Film über Theresienstadt drehe. Nicht über das Theresienstadt, in dem ich eingesperrt bin. Über das Theresienstadt, das sie der Welt zeigen wollen. So wie sie es dem Roten Kreuz vorgeführt haben. Einen glücklichen Film aus einer glücklichen Stadt. Wo die Leute ins Kaffeehaus gehen. Sport treiben. Die wunderschöne Landschaft genießen. Wo sie am Morgen fröhlich zur Arbeit marschieren – Heiho, heiho, wir sind vergnügt und froh – und am Abend den wohlverdienten Feiertag genießen.

Eine Stadt, wo nicht jeden Tag Karren mit verhungerten alten Leuten durch die Straßen geschoben werden.

Zu diesem Film soll ich das Drehbuch schreiben. Bei diesem Film soll ich Regie führen.

Heiho, heiho.

Rahm hat mir keine Gegenleistung versprochen. Aber einen Film dreht man nicht im Zug nach Auschwitz. Solang ich daran arbeite, bin ich sicher.

Das ist die eine Seite.

Die andere: Wer Pech anfasst, besudelt sich.

Sie haben meine Eltern nach Sobibor geschickt. Und jetzt soll ich ihnen helfen, der Welt vorzulügen, dass sie eigentlich ganz nett zu uns sind? »Das lächelnde Gesicht von Theresienstadt.« Rahms eigene Worte. Das lächelnde Gesicht des Hungers und der Krankheit und des Todes.

Regie: Kurt Gerron.

Was wäre ich für ein Mensch, wenn ich das täte?

Ein Mensch, der nicht nach Auschwitz geschickt wird.

Ein Mensch, der es verdient hätte, nach Auschwitz geschickt zu werden.

Beten müsste man können. Einen Gott müsste es geben, den man fragen kann.

Nur: Es gibt keinen Gott. Einen lieben schon gar nicht.

Als Kind habe ich mir Gott vorgestellt wie unseren Oberstudiendirektor. Mit genau so einem Vollbart, der das halbe Gesicht verdeckt. Schmierenschauspieler kleben sich gern eine Matratze ins Gesicht. In der Hoffnung, damit imposanter zu wirken. Der Gott, zu dem sie da beten, ist ein Knattermime. So stolz auf seine Hauptrolle, dass er nicht merkt, in was für einem Scheißstück er auftritt. Den Applaus, samt Blumensträußen und Lorbeerkränzen, hat er sich gleich selber ins Drehbuch geschrieben. Wir loben Dich, wir loben Dich, halleluja, halleluja, hosianna.

Tiefste Provinz.

Ist auch noch stolz darauf, das Stück selber geschrieben zu haben. Allwissend, allmächtig, allgütig. Ein Theaterdirektor, der solche Superlative in seine Anzeigen setzt, steht kurz vor der Pleite. Muss den Leuten schon nachrennen, damit sie ihm gnädig ein paar Freikarten abnehmen. Die Sensation der Saison! Großerfolg in allen Hauptstädten! Das muss man gesehen haben!

Nein, muss man nicht. Weil es im Welttheater gar keinen Zuschauerraum gibt. Die Plätze sind alle auf der Bühne. Man wird zum Mitspielen gezwungen und soll dafür auch noch dankbar sein. Wenn man sich über seine Rolle beschwert, heißt es nur: »Selber schuld. Du hättest halt mehr daraus machen müssen.«

Die übliche Ausrede, wenn ein Stück nicht funktioniert. Der Brecht hat das bei Happy End auch zu mir gesagt.

Aber geschickt organisiert ist die Sache. Die Leute von der Bühnengenossenschaft tragen Beffchen und Talar und stehen immer auf Seiten der Direktion. Der Normalvertrag ist in Latein oder Hebräisch abgefasst, und man hat ihn schon unterschrieben, bevor man lesen lernt.

Dabei hat der Herr mit dem Vollbart die einfachsten Regeln des Theaters nicht kapiert. Ein Stück wird nicht besser, nur weil Haufen von Leichen auf der Bühne liegen. Man muss die Effekte sparsam setzen, sonst stumpft das Publikum ab. Bassermann, den hätte man als Herrgott besetzen müssen. Der hätte aus der Rolle was gemacht. Vier Akte lang mit angezogener Handbremse spielen und dann im fünften einmal kurz laut werden. So verdient man sich den Iffland-Ring.

Aber er: von der ersten Szene an immer nur brüllen. Donner, Blitz und brennende Dornbüsche. Ein fauler Effekt nach dem andern. Immer noch ein Krieg, noch eine Seuche, noch ein Pogrom. Und dafür will er geliebt werden. Kein Wunder, dass er sich hinter einem Rauschebart versteckt. Sich jedes exotische Kostüm überzieht, das sich im Fundus auftreiben lässt. Jehova, Allah, Buddha.

Hilft alles nichts. Provinz bleibt Provinz.

Aber: Unter den Leuten, die jeden Tag so eifrig die uralten Gebete aufsagen, müssen auch ein paar sein, die tatsächlich an ihn glauben. Die vom tieferen Sinn des Stücks überzeugt bleiben. Auch wenn ihnen längst klar sein müsste, dass ihre Rolle nur darin besteht, pünktlich aufs Stichwort zu sterben. Die immer noch »Bravo!« rufen, wenn ihnen die Schlinge schon den Hals abschnürt. Die fest mit der Gage rechnen, die sie sich mit ihrer Sterbeszene zu erspielen meinen.

In Westerbork und hier in Theresienstadt habe ich eine Menge Leute dieser Sorte kennengelernt. Die meisten davon sind keine dummen Menschen. Im Gegenteil.

Dummheit könnte ich verstehen. In einem schlechten Stück bis zum Schluss sitzen bleiben, weil man die Karte nun einmal gekauft hat oder geschenkt bekommen, auch im letzten Akt noch hoffen, dass die Vorstellung irgendwann besser wird – das könnte ich begreifen.

Aber wie jemand sagen kann: »Das Stück ist schlecht und wird immer schlechter, und trotzdem bin ich dankbar dafür« – das will mir nicht in den Kopf. Wie man Abonnent bleiben kann, obwohl man mit dem Spielplan schon lang nicht mehr einverstanden ist. Natürlich, Pfeifen und Buh-Rufen macht eine Aufführung nicht besser. Aber es erleichtert ungemein.

Das verstehen diese Leute nicht. Wollen ihrem Schmierenkomödianten ums Verrecken applaudieren. Man kann ihnen das nicht ausreden.

Bei ihnen wirkt die Droge. Sie schaffen es, besoffen zu sein, wo ich nüchtern bleibe. Haben diese erstrebenswerte Krankheit, gegen die ich immun bin.

Ich bin zu jung gegen Religion geimpft worden. »Solang man mir den lieben Gott nicht unter dem Mikroskop zeigen kann, glaube ich nicht an ihn«, sagte Papa. Jede Art von Ritual gehörte für ihn in die Rubrik Sitten und Gebräuche primitiver Völker. »Im zwanzigsten Jahrhundert tanzt man keine Stammestänze mehr«, sagte er. »Wenn wir erst einmal die Religionen abgeschafft haben, wird auch der Antisemitismus verschwinden.«

Er war eben doch nicht allwissend, mein Vater.

Von allen Religionen mochte er die Juden am wenigsten. Von dieser Haltung ließ er sich auch nicht durch die Tatsache abbringen, dass er selber einer war. Judskis nannte er sie. Ich merkte lange Zeit nicht, dass es so ein Wort überhaupt nicht gibt. Ich dachte, es gehöre zu dem privaten Vokabular, das Papa aus seinem Heimatdorf mitgebracht hatte. Oder das vielleicht sogar eine Generation älter war und noch weiter aus dem Osten stammte.

Glumskopp war so ein Wort. Es wurde immer dann verwendet, wenn ich mich mal wieder ungeschickt angestellt hatte – also häufig. Oder Nachschrabsel, was etwa so viel bedeutete wie mein kleiner Liebling. Und alles und jedes, was auffällig oder sensationell war, bezeichnete Papa als ambartschig.

Warum also nicht Judskis?

»Ich kann diese Judskis nicht ausstehen«, sagte er. Mama tat ihm auch bei der hundertsten Wiederholung noch den Gefallen und setzte ein gehörig schockiertes Gesicht auf. Sie spielte schockiert auf dieselbe Weise, wie ich es später bei Magda Schneider gesehen habe. Nur ohne deren neckisch gerümpfte Nase. Seine Provokation und ihre gespielte Empörung gehörten zu ihrer gut eingespielten Ehe. Er sah sich als Rebell gegen jede Art von Konvention und Tradition, und sie ließ ihn gewähren. Schließlich konnte er dieser Neigung nur im Kreis der Familie frönen. Alles andere hätte der Firma geschadet. Seine Kunden, die Grossisten genauso wie die Besitzer von kleinen Kleiderläden, waren nun mal zum größten Teil Judskis.

Wenn es so etwas gibt, war Papa ein orthodoxer Atheist. Die jüdischen Traditionen wurden bei uns streng beachtet, um sie dann aus Prinzip nicht zu pflegen. So besuchten wir einmal im Jahr, an Jom Kippur, die neue Synagoge an der Oranienburger Straße. Nicht aus Frömmigkeit, Gott behüte. Weil er der Meinung war, dass die Kundschaft das von ihm erwarte.

Es war immer ein sehr angenehmer Tag. Ich bekam schulfrei, und in der Synagoge genoss ich die Orgelmusik. Während Papa mit seinen Nachbarn über Geschäftsaussichten und Lieferanten diskutierte. Zu Hause erwartete uns dann ein besonders reichhaltiges Mittagessen. So demonstrierte Papa sich selber, dass der jüdische Fasttag für ihn nicht mehr Bedeutung hatte als etwa der 27. Januar. Wo man zu Kaisers Geburtstag auch eine Fahne aus dem Fenster hängte, ohne deshalb gleich ein begeisterter Anhänger der Hohenzollern zu sein.

Dass ich pünktlich zum dreizehnten Geburtstag meine ersten langen Hosen bekam, kann ich mir nur dadurch erklären, dass die alten Traditionen für ihn lebendiger waren, als er es sich selber eingestand. Die ganzen Rituale, die sonst für einen jüdischen Jungen zu diesem Datum gehörten, durfte ich aber nicht mitmachen. Dabei wäre ich liebend gern vor der ganzen Gemeinde als Thoravorleser aufgetreten. Es hätte meinem schon damals stark entwickelten Hang zum Theaterspielen entsprochen.

Die Heftigkeit, mit der Papa alles Religiöse und vor allem alles Jüdische als unmodern und überholt ablehnte, hatte nichts mit irgendwelchen aufklärerischen Erkenntnissen zu tun – Meyers Konversations-Lexikon hin oder her. Er war einfach davon überzeugt, dass jeder Form von Gottgläubigkeit etwas Provinzielles anhafte. Und provinziell wollte er, wie viele Leute, die selber aus der Provinz stammen, auf keinen Fall sein. Bemühte sich, großstädtischer als jeder alteingesessene Berliner zu wirken, konnte aber die Sprachmelodie seiner Jugend mit dem rollenden R und den gequetschten Vokalen nie ganz ablegen.

Vielleicht habe ich die Faszination für die Verstellung von ihm geerbt. Er hat sein ganzes Leben lang eine Rolle gespielt: die des intellektuellen Revoluzzers. Aber die Umstände – im Zivilstand Lampenputzer – sorgten dafür, dass seine Rebellion immer rein theoretisch blieb. Äußerlich war ihm davon nichts anzumerken. Zu jeder Zeit, auch zu Hause, war er so korrekt gekleidet, wie man das von einem Konfektionär mit dem Hang zur besseren Kundschaft erwarten durfte. Ein diskret gemusterter Anzug mit Weste, eine seidene Krawatte, ein unbequem steifer Kragen. Dazu ein Schnurrbart, den er zwar nicht in Es ist erreicht-Manier nach oben zwirbelte, der aber doch regelmäßige Pflege mit einer speziellen Bürste erforderte.

Er war, wie auch Mama, nicht sehr groß gewachsen. Wenn es pädagogisch werden sollte, musste ich langer Spargel mich hinsetzen, damit er während seiner Gardinenpredigt nicht zu mir hinaufzuschauen brauchte.

Wenn er noch lebte, würde ich ihn gern in die Arme nehmen und ihm ins Ohr flüstern: »Du Glumskopp, du!«

Was meine Eltern anbelangt, habe ich mir nichts vorzuwerfen. Ich habe mich immer um sie gekümmert, auch in der Emigration. Wenn ich sie hätte retten können, hätte ich sie gerettet. Ich hätte sie sogar geliebt, wenn sie es zugelassen hätten. Aber mein allzeit vernünftiger Papa mochte keine Gefühlsduseleien, und in Mamas wohlerzogener Welt waren Zärtlichkeiten nicht vorgesehen.

Ich beschwere mich nicht. Es hat mir nie an etwas gefehlt. Nur: Manche Dinge habe ich nicht gelernt. In einem Haus ohne Musik wachsen keine Musiker heran. Als Regisseur war ich gut darin, Liebesszenen zu inszenieren. Weil ich mir auch im Alltag jedes Mal überlegen musste, wie das geht. Wir haben es zu Hause nicht geübt.

Meine Eltern haben mich geliebt, da bin ich mir sicher. Sie konnten es bloß nicht zeigen. Nicht so, wie ich mir das in einer Familie vorstelle. Nicht wie ich ein eigenes Kind geliebt haben würde. Nicht wie dieses Kind mich geliebt hätte. Nicht …

Es war so, wie’s war.

Sie haben viel für mich getan. So wie es ihnen richtig erschien. Vielleicht, ich weiß es nicht, haben sie sich nach meiner Geburt ein Erziehungshandbuch gekauft und dann Punkt für Punkt abgearbeitet. Wenn in dem Buch keine Gefühlsäußerungen vorkamen, war das nicht ihre Schuld. Mama konnte eine Orange mit Messer und Gabel schälen, aber sie wusste nicht, wie man jemanden umarmt. Man hatte es ihr nicht beigebracht. Im Gegenteil: In Bad Dürkheim an der Weinstraße hatte man es ihr ausgetrieben.

Als ich dann Olga begegnete, da war für mich das Wunderbarste an ihr, dass solche Sachen für sie ganz selbstverständlich waren. Dass sie nie darüber nachdenken musste. Sie kam aus einer ganz anderen Art von Familie.

An dem Tag, als sie mich in Hamburg ihren Eltern vorstellte, hatte ich mehr Lampenfieber als vor der wichtigsten Premiere. Und dann hat mich ihre Mutter zur Begrüßung auf beide Backen geküsst, und ihr Vater hat mir den Arm um die Schultern gelegt. Er musste sich dazu auf die Zehenspitzen stellen, und darüber haben wir alle vier gelacht.

Dann sind Olga und ich miteinander nach Berlin gefahren, und wieder war ich der mit dem Lampenfieber. Sie war ganz ruhig. Ich glaube, sie hat die unpersönliche Künstlichkeit, mit der sie in ihrer neuen Familie empfangen wurde, überhaupt nicht bemerkt. Olga besaß schon immer eine Fähigkeit, die mir völlig abgeht: Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind. Ich muss immer an ihnen herumschrauben. Sie in meinem Kopf uminszenieren.

Bei der ersten Begegnung streckte Mama ihrer neuen Schwiegertochter die Hand mit so künstlicher Eleganz hin, dass Olga nur ihre Fingerspitzen zu fassen kriegte. Papa machte diesen halben Diener, den sie auch mir beigebracht haben, und sagte: »Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Fräulein Meyer.« Ich hatte sie mit ihrem Vornamen vorgestellt, aber das war ihm nicht korrekt genug.

Dabei war Papa von Anfang an begeistert von ihr. Und das Einzige, was Mama auszusetzen hatte, war die Tatsache, dass Olga einen Beruf hatte. In ihrer Welt verdienten Frauen nicht ihr eigenes Geld.

Sie mochten sie wirklich. Aber sie konnten es nicht zeigen. Dafür hatten sie kein Talent.

Wenn ich als kleiner Junge Papa gefragt hätte: »Liebst du mich?«, hätte er geantwortet: »Das ist doch selbstverständlich.« Was selbstverständlich ist, muss ein logisch denkender Mensch nicht auch noch demonstrieren.

In der Krankenstation von Westerbork habe ich, als es mir wieder besserging, angefangen, die Bibel zu lesen. Man muss das einmal im Leben getan haben. Um zu verstehen, warum manche Menschen davon so begeistert sind.

Du sollst Vater und Mutter ehren steht da. Es braucht ein eigenes Gesetz dafür, weil es eben nicht selbstverständlich ist.

Ich bin kein frommer Mensch, aber an dieses Gebot, das kann ich mit gutem Gewissen sagen, habe ich mich mein Leben lang gehalten.

Nur: Aus mir wäre ein anderer geworden, wenn ich nicht in der überkorrekten Atmosphäre der Klopstockstraße aufgewachsen wäre. Genau so wie Mama ohne Bad Dürkheim eine andere geworden wäre. Oder Papa ohne sein Heimatörtchen Kriescht.

Kriescht.

Man muss den Namen laut aussprechen, um richtig zu spüren, wie hässlich er ist.

Kriiiescht.

Wer will schon aus einem Ort stammen, der so heißt? Selbst ein Napoleon hätte, in Kriescht geboren, keine Karriere gemacht. Unteroffizier wäre er allerhöchstens geworden, bei seiner Körpergröße. Aber niemals Kaiser.

Braunau, das ist ein Name für einen Geburtsort. Da ist schon die Farbe der Hemden mit drin. Aber doch nicht Kriescht.

Bei uns zu Hause war das ein Schimpfwort. Bezeichnete alles, was unelegant war. Wenn ich in der Nase bohrte oder beim Essen die Ellbogen auf den Tisch stützte, wurde ich angeblafft: »Wir sind hier nicht in Kriescht!« Manchmal brachte Papa das Muster einer neuen Bluse oder eines Rocks zur Prüfung nach Hause; meine Mutter war schließlich in der Konfektion, wie sie das nannte, aufgewachsen und hatte in diesen Dingen einen sicheren Geschmack. Sie machte dann nicht viele Worte, nickte nur zustimmend oder schüttelte den Kopf. Und manchmal – das war ihr vernichtendstes Urteil – sagte sie mit ganz spitzem Mündchen: »Kriescht.« Was unmöglich hieß, provinziell, für Berlin völlig ungeeignet.

Kriescht eben.

Papa erzählte nicht viel von seiner Jugend in der Mark Brandenburg. Sehr angenehm kann sie nicht gewesen sein. »Es gibt Orte«, sagte er, »an die erinnert man sich nicht. Die vergisst man.«

Was natürlich nicht stimmt. Gerade die Orte, an die man sich nicht erinnern will, vergisst man nie.

Und doch ist er noch einmal nach Kriescht gefahren. Wohl nicht freiwillig, sondern weil es sich nicht vermeiden ließ. Es war jemand gestorben, ich weiß nicht mehr wer, und ein Haushalt musste aufgelöst werden. Ich kann damals nicht mehr als fünf oder sechs gewesen sein, und es muss einen Grund gegeben haben, warum ich mitfahren durfte. Vielleicht litt Mama wieder an ihrer Magengeschichte und brauchte Ruhe. Man traute unserer Haushälterin – ich kann mich weder an ein Gesicht noch an einen Namen erinnern – wohl nicht zu, mich genügend still zu halten. Bestimmt hatte Großpapa angeboten, mich die paar Tage aufzunehmen. Ebenso sicher war das Angebot abgelehnt worden. Von wegen Zigarrenrauch und unpädagogischen Geschichten.

Wie auch immer, ich, der kleine Kurt Gerson, der noch nie aus Berlin weg gewesen war, durfte eine Reise machen. Durfte zum ersten Mal in eine Eisenbahn steigen und ganz weit wegfahren. Bis nach Kriescht, das ich mir, ohne bei dem Gedanken die geringste Angst zu empfinden, als einen Ort voller exotischer Bedrohungen und Gefahren vorstellte. Warum sollte ich Angst haben, wo doch Papa dabei sein würde?

Ich besaß damals ein Bilderbuch, in dem trug ein hünenhafter Neger einen kleinen Jungen auf den Schultern durch einen Fluss, während ein Mann mit Tropenhelm hinter ihnen ein Krokodil erschoss. So eine Expedition würde es werden, stellte ich mir vor. Ohne Krokodile natürlich, so viel wusste ich damals schon. Aber mindestens so aufregend. Um für alle Entdeckungen gewappnet zu sein, nahm ich meine Botanisierbüchse mit, in der ich von sonntäglichen Spaziergängen im Tiergarten Würmer und Käfer nach Hause zu schleppen pflegte.

Wie stark doch Empfindungen in uns haftenbleiben! Wenn ich an unsere Abreise denke, spüre ich wieder die Verwunderung darüber, dass Papa nur einen kleinen Koffer mitnahm. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte – eine Karawane schwerbepackter Kamele? –, aber in meiner kindlichen Logik schien es mir unmöglich, eine so große Reise mit nur einem einzigen Gepäckstück anzutreten.

Erst sehr viel später habe ich lernen müssen, dass in einem Koffer ein ganzes Leben Platz haben kann.

Gefühle sind – wie Gerüche – eine Vorrichtung zum Festhalten von Erinnerungen. Ich muss nur daran denken, und schon spüre ich wieder die Vorfreude, das Reisefieber und jenes andere, bittere Gefühl, das ich für alle Zeiten mit Kriescht verbinde.

Unser Zug fuhr vom Schlesischen Bahnhof. Die Tafel am Wagen kündigte exotische Ziele an: Königsberg, Eydtkuhnen, St. Petersburg. Wir fuhren nur bis Küstrin und von dort mit einer Lokalbahn, die herrlich laut pfeifen konnte, weiter bis Kriescht. Wo nichts so war, wie ich es erwartet hatte.

Genau so wie ich damals muss sich ein alter Mann fühlen, der immer noch an die prinzipielle Korrektheit deutscher Behörden glaubt und deshalb sein ganzes Vermögen in einen Heimeinkaufsvertrag in Theresienstadt investiert hat. Für eine Wohnung mit Balkon und Seesicht. Dann kommt er aus der Schleuse und erfährt, dass es hier gar keinen See gibt und auch keinen Balkon und natürlich auch keine Wohnung.

In Kriescht gab es gar nichts. Ich kann die Enttäuschung immer noch spüren. Mit Enttäuschungen kenne ich mich aus.

Da war nur ein einziger Bahnsteig und etwas, das sich Bahnhof nannte. Für mich an andere Maßstäbe gewöhnten Berliner Steppke ein besserer Schuppen. Rund um einen großen, leeren Marktplatz, der nach Kuhscheiße roch, das eine oder andere größere Gebäude. Eine Fachwerkkirche und ein Kriegerdenkmal. So planlos zusammengewürfelt, als ob jemand den Grundbaukasten Deutsches Provinznest aufs Geratewohl in die Landschaft gekippt hätte. Ich spürte gleich, dass hier auch nicht der geringste Hauch von Abenteuer in der Luft lag. Am liebsten wäre ich gleich wieder zurückgefahren.

Und dann sagte Papa auch noch: »Wir sind noch gar nicht da.«

Sein Kriescht, erklärte er mir, war nicht hier, wo sich das Dorf unbegabt als Städtchen kostümierte, sondern ein paar Kilometer weiter, in einem Ortsteil namens Nesselkappe. Dorthin fuhr keine Bahn, und Droschken, wie sie in Berlin an jeder Ecke standen, gab es auch nicht. Wir mussten zu Fuß gehen. Deshalb hatte er so wenig Gepäck mitgenommen.

Es kann nicht Winter gewesen sein, obwohl es sich so anfühlte. Es war kalt, und der Weg war lang. Ich erinnere mich an ganze Meteoritenschwärme von trockenen Blättern, die uns der Wind ins Gesicht trieb. Mein Mantel, bestimmt aus eigener Fabrikation, Max Gerson & Cie., wärmte schon bald nicht mehr. Ich habe nie wieder so gefroren wie auf jenem Fußmarsch.

Das stimmt nicht. Ich habe oft viel mehr gefroren. Aber all die andern Male wusste ich schon, dass Frieren bei weitem nicht das Schlimmste ist, was einem passieren kann. Hatte ich schon gelernt, dass sich die Welt nicht an Spielregeln hält.

Papa ging voraus, wohl um mich vor dem Wind zu schützen, der uns entgegenblies. In der einen Hand trug er seinen Koffer, und mit der andern hielt er seinen Hut fest. Von hinten sah das aus, als ob er salutierte. Ich dachte mir eine Geschichte dazu aus: Wir waren zwei Soldaten, die in die Schlacht zogen. Oder wir hatten sie bereits gewonnen und marschierten jetzt nach Hause, um siegreich Meldung zu erstatten. Vielleicht waren wir verwundet, aber das ließen wir uns nicht anmerken. Über so etwas lachten wir bloß. Und marschierten aufrecht, mit festem Schritt und Tritt. Die Phantasie half mir – wie mir meine Phantasie noch oft geholfen hat –, aber irgendwann konnte ich mit Papa nicht mehr mithalten. Vielleicht ging er, ohne es selber zu bemerken, immer schneller, weil sein Körper in stärkerer Bewegung Wärme suchte. Oder ich wurde langsamer. So oder so: Irgendwann konnte ich ihm nicht mehr folgen.

Ich habe nicht gerufen. Helden tun so etwas nicht.

Plötzlich war da nur noch die Straße, links und rechts von Hecken gesäumt, ein Kiesweg voller Schlaglöcher und Tümpel. Und ich war allein auf diesem Weg, ganz allein. Papa war hinter einer Biegung verschwunden. Es war nichts mehr von ihm zu sehen. Ich rannte los, keuchend und weinend, mein Fuß verfing sich in irgendetwas, ich fiel hin und rappelte mich wieder auf, ich rannte weiter, das Gesicht im Wind voller Tränen und Rotz.

Und dann war da die Biegung, und hinter der Biegung eine Kreuzung mit einem Wegweiser, der zeigte in vier leere Richtungen.

Papa war verschwunden.

Nur sein Koffer stand noch da.

Ich wusste, dass ich ihn verloren hatte. Verloren für immer.

Eine Ewigkeit lang stand ich dort allein. Eine kurze Ewigkeit. Wie lang braucht ein Mensch schon, um zu pinkeln? Papa kam wieder aus dem Gebüsch heraus, wischte mir das Gesicht ab und tröstete mich. »Mein armes Nachschrabsel«, sagte er.

Als ich mich beruhigt hatte, las er mir, um mich auf andere Gedanken zu bringen, die Ortsnamen auf dem Wegweiser vor. Nesselkappe stand da und war gar nicht mehr weit entfernt. Auf einem andern Arm: Sonnenburg. Was mir, verfroren wie ich war, als verlockendes Ziel erschien.

»Da gehen wir aber nicht hin«, sagte Papa. »Dort ist nur das Zuchthaus.«

Später – ich habe es in Paris erfahren – wurde aus dem Zuchthaus ein KZ, und es half einem nichts, wenn man sagte: »Da gehen wir aber nicht hin.«

Und dann diese fremde Wohnung.

Eigentlich gar nicht so fremd. Die Wohnung eines Verwandten, wenn ich auch heute nicht mehr sagen könnte, an welchen Ast unseres Stammbaums er gehörte. Nach einem Orkan macht es keinen Sinn, abgebrochene Zweige zu zählen.

Die Wohnung hatte nichts Außergewöhnliches, aber mir schien sie unheimlich. Wir waren Eindringlinge, Einbrecher geradezu. Papa stemmte eine Schreibtischschublade, zu der er den Schlüssel nicht fand, mit einem Brecheisen auf. Und der Besitzer all dieser Dinge war gerade erst verstorben. Wir hausten in den Zimmern eines Toten.

Und da war dieser Geruch, diese ungelüftete Muffigkeit. Bei uns an der Klopstockstraße hatte sich auch einmal ein übler Geruch ausgebreitet, jeden Tag stärker, und am Ende war es eine Maus gewesen, im Heizungsrohr verwest. Als wir sie fanden, war sie ganz ausgetrocknet, und Papa las aus Meyers Konversations-Lexikon etwas über ägyptische Mumien vor.

Ein gestorbener Mensch, so leuchtete mir das damals ein, ist noch viel toter als eine verweste Maus. Wenn ich nachts neben Papa in diesem fremden Ehebett lag, wenn ich in der Dunkelheit auf die fremden Geräusche lauschte oder auf den fremden Mangel an Geräuschen, dann fand ich vor Angst keinen Schlaf. Ich war mir sicher: Der Verstorbene konnte jederzeit wiederauftauchen und uns Eindringlingen etwas antun.

Mein Leben lang hatte ich in jeder verlassenen Wohnung dasselbe Gefühl. Es machte keinen Unterschied, ob da jemand gestorben war oder geflohen, oder ob er deportiert worden war.

Am Tag verhandelte Papa mit Leuten, die etwas von der Hinterlassenschaft kaufen wollten. Zuerst dachte ich, es müssten alles seine Freunde sein. Im Gespräch mit ihnen entberlinerte sich seine Sprache immer mehr und nahm die Dialektfärbung an, die er sich sonst nur im vertrauten Familienkreis erlaubte. Aber diese Männer gehörten nicht zur Familie. Aus irgendeinem Grund schien er Angst vor ihnen zu haben. Das war deutlich zu spüren, auch wenn er meine Frage danach weglachte.

Wahrscheinlich verramschte er alles viel zu billig. Kaum einer der Interessenten verließ die Wohnung mit leeren Händen. Jeder schleppte zumindest einen Stuhl ab oder einen Waschkorb voller Geschirr. Ich erinnere mich an eine Standuhr, die beim Wegtragen plötzlich zu schlagen begann. Einmal, als vier Männer fluchend ein schweres Büffet die enge Treppe hinunterwuchteten, brach einer der geschnitzten Füße ab, und sie verlangten für den Schaden eine Preisminderung.

Gleich am ersten Tag fand ich in dem staubigen Winkel, wo ein Nachtkästchen schon seit Jahrzehnten am immer gleichen Ort gestanden hatte, einen preußischen Silbergroschen aus dem Jahr 1850. Scheidemünze stand darauf, ein fremdes Wort, das mich sehr beeindruckte. Ich durfte den Groschen behalten und habe ihn noch als Erwachsener viele Jahre als Talisman im Geldbeutel herumgetragen. Bis er dann eines Tages, wie so vieles andere, einfach nicht mehr da war.

Die Wohnung leerte sich immer mehr und schien dabei größer zu werden. Die Wände, so kam es mir vor, wuchsen in die Höhe. Auf der Tapete erschienen helle Flecken, wo früher einmal Bilder gehangen hatten. Es ging alles weg, und in der letzten Nacht lagen unsere Matratzen auf dem Fußboden, weil auch das Bett schon verkauft war.

Nur einen kleinen Stapel Bücher wollte niemand haben. Sie waren in einer fremden Schrift geschrieben, und Papa sagte, das sei Judski-Kram und des Aufhebens nicht wert.

Aber das war nicht das Wichtigste, das in Kriescht passierte. Das Wichtigste war etwas anderes.

Etwas viel Unangenehmeres.

Es muss am zweiten oder dritten Tag nach unserer Ankunft gewesen sein. Das Wetter war besser geworden. Dort, wo die tiefstehende Sonne wie der Lichtkegel eines Theaterscheinwerfers durch die Fenster strahlte, tanzten Staubpartikel. Wenn man in die Hände klatschte, stoben sie für einen Moment auseinander, als ob das Geräusch sie erschreckt hätte. Aber möglicherweise gehört die Erinnerung an dieses kindliche Experiment gar nicht zu diesem Tag, und mein Gedächtnis hat sie nur nachträglich dort eingefügt.

Egal.

Mit was auch immer ich mir in dieser fremden Wohnung die Zeit vertrieb, für meinen genervten Vater war es zu laut. Er schlug vor, ich solle runter auf die Straße gehen, von wo die Stimmen spielender Kinder zu hören waren. Jungen meines Alters. Mit denen, meinte Papa, würde ich mich bestimmt wunderbar verstehen.

Wir spielten denn auch zusammen, etwas Kompliziertes, bei dem man mit geschlossenen Augen einen Parcours abhüpfen musste, ohne an der falschen Stelle einen Fuß auf den Boden zu setzen. Die erlaubten und die verbotenen Felder waren mit einem Ast in den feuchten Boden gekratzt. Die gestampfte Erde, in der das möglich war, erschien mir als großer Fortschritt gegenüber dem Berliner Asphalt.

Ich kannte die Regeln nicht und machte alles falsch. Die andern mochten das. Sie konnten mich bei jedem Fehler auslachen, was sie ganz ohne Bösartigkeit taten. Ich erinnere mich an einen kleinen Jungen in einem zerrissenen Hemd, der sich vor Begeisterung über meine Ungeschicklichkeit nicht beruhigen konnte. Er zog beim Gehen ein Bein nach und war wohl, bis ich dazukam, immer der Schlechteste gewesen.

Bald hatte ich die Regeln begriffen und mir die Felder gemerkt. Ich habe später auch Rollentexte immer sehr schnell auswendig gekonnt. Ich war kurz davor, eine fehlerfreie Runde zu schaffen, als sich mir plötzlich, mitten auf dem Parcours, jemand in den Weg stellte. Jemand, der größer war als ich. Viel größer. Das Erste, was ich von ihm sah, als ich die Augen öffnete, war sein grobgestrickter grauer Pullover.

Ein Junge von vielleicht sechzehn Jahren. Und er war nicht allein. Da waren noch zwei andere. Die frisch erlernten Regeln des Spiels waren mir so wichtig, dass ich als Erstes dachte: Die stehen ja auf den verbotenen Feldern. Warum sagt ihnen das keiner?

Aber da war keiner mehr, der es ihnen hätte sagen können. Meine Spielkameraden waren verschwunden.

Die drei Jungen, die mir wie Männer vorkamen, wie Riesen, unterzogen mich einem Verhör. Wie ich hieße, woher ich käme, und was ich hier zu suchen hätte.

»Ich heiße Kurt Gerson«, sagte ich und fügte, wie man es mir für den Fall, dass ich mich einmal verlaufen sollte, eingetrichtert hatte, hinzu: »Klopstockstraße 19.«

»Klopstock«, wiederholte der Junge. »Das ist ein guter Vorschlag. Du willst also, dass wir einen Stock holen und dich verkloppen?«

Die beiden andern begrölten das Wortspiel. Wie besoffene Kabarettbesucher einen zweideutigen Witz.

»Nein«, sagte ich. »Bitte nicht.«

»Noch einmal: Wie heißt du?«

Er war mir so bedrohlich nahe, dass ich seinem ungewaschenen Geruch nicht ausweichen konnte. Gern hätte ich einen Schritt rückwärts gemacht, aber das traute ich mich nicht. Es gibt ein Werbephoto, auf dem der schmächtige Heinz Rühmann vor mir steht und zu mir aufblickt, die Nase fast an meinem dicken Bauch. So ähnlich müssen auch damals die Größenverhältnisse gewesen sein. Im Atelier hat man mir für die Aufnahme eine Kiste untergeschoben. Der Junge in Kriescht brauchte das nicht, um auf mich herabzusehen.

»Ich heiße Gerson«, wiederholte ich. Meine Stimme fing schon an zu zittern. »Kurt Gerson, ja.«

»Gerson …« Mein Peiniger schien nach einer Pointe zu suchen, noch brillanter als die vom Stock und vom Kloppen, aber es fiel ihm keine ein. »Wer hat dir erlaubt, dich hier herumzutreiben?«

»Wir haben nur gespielt.«

»Wer es dir erlaubt hat?«

»Mein Vater. Er hat gesagt …«

»Dein Vater? Interessant. Heißt der etwa auch Gerson?«

Ich nickte. Meine Stimme war immer dünner geworden, und jetzt versagte sie ganz.

»Ich meine, er lügt uns an«, sagte der Junge. »Was meint ihr?«

Die andern meinten das auch.

»Mir scheint, er hat keinen Vater. So einen Namen wie Gerson gibt’s überhaupt nicht.«

»Außer bei Juden«, sagte einer seiner Kumpel.

»Richtig«, sagte der Anführer. »Das werden wir überprüfen müssen.«

Und dann zogen sie mir, mitten auf der Straße, die Hosen aus. Einer hielt mich fest, der Zweite knöpfte mir sorgfältig die Hosenträger ab, und der Anführer schaute nach, ob ich tatsächlich Gerson heißen konnte. Er ging sogar in die Hocke, um es ganz genau zu sehen.

»Tatsächlich«, sagte er dann. »Ein typischer Gerson.«

»Eher ein Gersönchen«, sagte einer der anderen, und wieder grölten sie.

Dann hatten sie ihren Spaß gehabt und ließen mich stehen. Meine Hose und die Unterhose bis zu den Knöcheln hinuntergezogen.

Ließen mich einfach stehen. In Kriescht, Ortsteil Nesselkappe.

Sie bekamen ihre Strafe.