9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

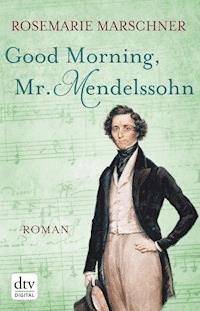

»Es ging um nichts weniger als um Vollkommenheit.« »Bist du auch fleißig, Felix?«, fragt Lea Mendelssohn häufig ihren Zweitgeborenen. Oh ja, das ist Felix und bleibt es sein nur 37 Jahre währendes Leben lang. Er wird einer der größten Musiker und Musikförderer der Romantik und trägt wesentlich zur Wiederentdeckung von Bach und Händel bei. Für die bezaubernde Betty Pistor komponiert der Jugendliche ein Streichquartett. Doch während diese erste große Liebe sich nie erfüllt, bleibt eine andere große Liebe ein Leben lang bestehen und eine gegenseitige: Als der zwanzigjährige Felix zum ersten Mal nach London reist, wird er dort enthusiastisch aufgenommen und so berühmt, dass ihn die Leute auf der Straße mit »Good morning, Mr. Mendelssohn« begrüßen. Die aktuell einzige Romanbiografie über Felix Mendelssohn Bartholdy. Ein warmherziges, feinsinniges und facettenreiches Porträt der Mendelssohns und ihrer Zeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Rosemarie Marschner

Good Morning,Mr. Mendelssohn

Roman

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München

Die Zeitungen berichteten ausführlich und mit professionellem Mitgefühl, wie es gewesen sei, als man dem berühmten Komponisten die Nachricht vom Tode seiner Schwester überbrachte.

Voller Vorfreude und noch erfüllt vom Zauber seiner Erfolge im Ausland sei er vor seinem Haus aus der Kutsche gesprungen, ein schöner Mensch in der Blüte seiner Jahre. Ein Liebling der Götter, wie man über ihn zu sagen pflegte. Ungeduldig sei er die Treppe hinaufgelaufen, immer zwei Stufen auf einmal, um seine Frau zu begrüßen und seine Kinder. Doch noch bevor er die Tür zum Salon öffnen konnte, ging sie schon von selbst auf.

Verwundert und ein wenig irritiert, doch noch immer mit einem Lächeln auf den Lippen, trat er ein. Der vertraute Raum, sonst lichtdurchflutet, war abgedunkelt durch die Vorhänge, die irgendjemand der Pietät halber zugezogen hatte.

Wenn sich Felix später an diesen Moment erinnerte, kam es ihm vor, als wäre das Zimmer bis in den letzten Winkel voller Menschen gewesen. Lauter Männer, und alle dunkel gekleidet, schweigend in einer pelzigen Stille. In der Rückschau hätte Felix nicht sagen können, wer alles dort gewesen war. Er wusste nicht einmal mehr, wer schließlich auf ihn zugetreten war und gemurmelt hatte: »Ihre verehrte Schwester, lieber Freund!«

Noch immer waren seine Augen nicht an das Dämmergrau gewöhnt, aber er brauchte jetzt auch kein Licht mehr. Er stand nur da, und es schien, als würde er immer kleiner, als vergehe er, während einer nach dem anderen seine Hand ergriff und seinen Arm tätschelte. Manche umarmten ihn auch und redeten von Beileid, und dass sie selbst etwas Ähnliches auch schon erlebt hätten. Die Zeit heile alle Wunden, versicherte man, und es sei immerhin ein Trost, dass die liebe Verstorbene ein so einzigartiger Mensch gewesen war.

Hunderte Hände streckten sich ihm entgegen, so schien es ihm, Tausende Hände, viel zu viele jedenfalls, doch er hörte kein einziges Wort, das ihm wahrhaft Trost gespendet hätte. Es gab keinen Trost, das wusste er, so wie es auch für seine Schwester keinen Trost gegeben hätte, wenn er vor ihr gegangen wäre.

In den Zeitungen stand später, er habe sich an die Stirn gefasst und sei dann mit einem Aufschrei ohnmächtig zu Boden gestürzt.

TEIL EINS

Das Glück der goldenen Jahre

Denn wem viel gegeben ist,

bei dem wird man viel suchen;

und wem viel anvertraut ist,

von dem wird man umso mehr fordern.

Lukas 12,48

ILSEBILSE, KEINER WILLSE

1

Die Nachricht von Fannys Tod veränderte sein Leben. Obwohl sie seit ihrer Kindheit nur noch in unregelmäßigen Abständen zusammengetroffen waren, hatte er immer das Gefühl gehabt, sie sei ständig in seiner Nähe und wisse fast alles über ihn. So wie er durch ihre unzähligen Briefe an ihrem Leben teilnahm, an ihren Gedanken, ihren Träumen, ihren Plänen, ihren Zweifeln und ihrer heimlichen Verdrossenheit, weil die Welt, die ihn so begeistert willkommen hieß, für sie um so vieles enger war. »Du darfst alles lernen wie dein Bruder, darfst alle deine Talente entwickeln. Aber, mein Mädchen, vergiss nie, dass eine Frau nicht für sich selbst existiert, sondern für ihre Familie« – die Worte ihres Vaters, der die Regeln des menschlichen Zusammenlebens zu kennen glaubte und überzeugt war, dass sich anpassen musste, wer überleben wollte.

Und Fanny hatte alles gelernt wie ihr Bruder, und sie hatte alle ihre Talente entwickelt wie er. Zugleich versuchte sie als gute Tochter, nicht zu vergessen, für wen eine Frau zu existieren hatte und wofür. Ja, dachte Felix, als der Schmerz ihn von Neuem übermannte, ja, sie hatte versucht, die Erwartungen des Vaters zu erfüllen. Immer wieder. Doch mindestens ebenso oft hatte sie darauf vergessen.

Fanny, seine Schwester. Fenchel hatte Felix sie oft genannt, um sie zu necken, und sie hatte es gerne gehört, weil der Spitzname von ihm kam und er alles zu ihr sagen durfte. Fanny-Fenchel. Athene-Minerva, die Göttin der Weisheit mit dem wachen Blick. Das Löwenmädchen mit der braunen Mähne und den buschigen Brauen. Der kleine Johann Sebastian im Spitzenkleid. Fanny, Göttin der Musik. Geboren für die Musik. Erfüllt von Musik – so wie er, Felix, ihr Bruder, dem sie nicht ähnlich sah und der doch in so vielem war wie sie, auch wenn ihm ein ganz anderes Leben zugestanden wurde.

Was für eine glückliche Familie, damals in Berlin, als auch die Eltern noch jung waren! Den Kindern erschienen sie zu jener Zeit allerdings reif und bedeutsam, wie alle Eltern ihren Kindern, die von ihnen Schutz verlangen, Fürsorge und Liebe. Und damit hatten Abraham und Lea Mendelssohn ihre Kinder immer verwöhnt.

Anlässlich von Felix’ Hochzeit vor fast genau zehn Jahren hatte seine Tante Dorothea Schlegel beim Bankett anstelle einer Rede einen alten Brief vorgelesen, in dem Lea über die Aufführung eines von Felix komponierten Singspiels berichtete. Es hieß Die Soldatenliebschaft. Felix hatte es selbst inszeniert und das große Orchester der königlichen Kapelle dirigiert – seinem Alter von zwölf Jahren weit voraus und erfüllt von der Magie der Musik. »Es war ein einzig lieber Anblick für das Elternherz«, schrieb Lea damals an ihre Schwägerin, »das schöne Kind mit den Raphaelslocken unter all den Künstlern sitzen zu sehen. Seine Augen, die durch die Musik stets belebt werden, strahlten und leuchteten von ungewöhnlichem Feuer.« – So sehr hatte sie ihn geliebt und so geborgen war er in dieser Liebe, auch später noch, als Lea selbst längst nicht mehr da war!

Sein Vater war ebenso stolz auf ihn gewesen an jenem strahlenden Nachmittag. Als die Gäste den Gartensaal, in dem die Aufführung stattgefunden hatte, verließen, legte er den Arm um die Schultern seiner Frau und sagte halb ernst, halb ironisch, bisher habe man ihn selbst oft den »Sohn eines berühmten Vaters« genannt. Wenn es mit Felix jedoch so weitergehe, werde man bald von Abraham Mendelssohn als dem »Vater eines berühmten Sohnes« sprechen.

Felix, der damals am Fenster stand und den Besuchern nachschaute, hörte diese Worte und sah, dass sie auch Fanny nicht entgangen waren. Sie errötete und wandte das Gesicht ab. Felix war sicher, dass sie ihm seinen Erfolg nicht neidete, aber er begriff auch, dass sie sich die gleiche Anerkennung für sich selbst gewünscht hätte.

»Felix, immer nur Felix und Fanny!«, hatte sich auch Rebecka, das dritte Kind der Familie, häufig beklagt. »Es ist wirklich ein Pech, nach euch beiden geboren zu sein. Alle reden immer nur von euch und hören gar nicht, wie gut auch ich Klavierspielen kann und wie schön ich singe. In jeder anderen Familie wäre ich eine kleine Königin, aber bei uns bin ich immer nur Beckchen, die dicke Dritte!«

»Du bist nicht dick!«, pflegte Fanny dann zu widersprechen. Doch Paul, der Vierte der Geschwister, der sich vorsichtshalber statt mit Musik lieber mit Technik befasste, erklärte, auch wenn Rebecka jetzt noch nicht dick sei, werde sie diesen Zustand bestimmt bald erreicht haben. Niemand stecke ungestraft bei jeder sich bietenden Gelegenheit den Finger ins Marmeladenglas.

Vier Kinder einer Familie, ganz verschieden voneinander und doch so eng miteinander verbunden wie die Eltern, die auf zwei Zeichnungen im Speisezimmer dargestellt waren, als seien sie lebendig. Beide blickten direkt ins Auge des Betrachters, freundlich, aber auch aufmerksam und forschend. Beide hielten sie die Arme vor der Brust verschränkt, wie um sich vor allzu großer Nähe abzugrenzen und die eigene Energie nicht unnötig zu verströmen. Zwei gut aussehende Menschen, zierlich und anziehend. Die Mutter im hellen Seidenkleid mit den ausladenden Puffärmeln der neuesten Mode und mit dem Spitzenhäubchen der feinen Damen. Der Vater im eleganten Frack mit hohem Kragen, eine randlose Brille auf der Nase und eine Andeutung beginnender Geheimratsecken, die ihn – daran konnte sich Felix noch gut erinnern – zunehmend bekümmerten.

»Ihr seht einander ähnlich wie Geschwister«, hatte Dorothea Schlegel, Abrahams Schwester, das schwarze Schaf der Familie, einmal missvergnügt festgestellt. »Wie langweilig, jemanden zu heiraten, der so ist wie man selbst. Alle meine Männer waren voneinander verschieden wie Feuer und Wasser, und ein Temperament wie ich selbst hatte keiner von ihnen. Glaubt mir, erst die Verschiedenheit der Charaktere verleiht dem Leben die nötige Spannung!« Es störte sie nicht, dass niemand lachte, obwohl sie eigentlich einen Scherz machen wollte. Aber was konnte man schon von einer Familie erwarten, für die die strenge Disziplin eines Johann Sebastian Bach den höchsten Kunstgenuss darstellte?

Es gab keinen Müßiggang im Hause Mendelssohn. Gleich nach dem Frühstück ließ sich Abraham Mendelssohn in sein Kontor fahren. Seine Frau unterrichtete Fanny und die beiden Jüngsten, während die Dienstboten das Unterste zuoberst kehrten. Anfangs ging nur Felix zur Schule, später auch Paul, der Jüngste. Jeweils drei Jahre lang besuchten sie die »Lehr-, Pensions- und Erziehungsanstalt« des Dr. Johann Christoph Messow. Danach übernahmen verschiedene Hauslehrer die Erziehung der Geschwister, wobei Lea Mendelssohn keine ungerechtfertigte Pause überhörte und durch ein sanftes Türenschlagen oder Räuspern darauf aufmerksam machte, dass sie ständig anwesend war und nichts ihr entging. »Felix, bist du auch fleißig?«, fragte sie von einem Zimmer zum anderen, wenn am späteren Nachmittag die Lehrer aus dem Haus waren und die Mendelssohn-Kinder die Hausaufgaben erledigten oder an ihren Instrumenten übten. Und Felix war – natürlich – immer fleißig, so wie auch seine Geschwister, selbst wenn sie sich trotz aller Überwachung immer wieder irgendwo im Hause zusammenfanden, um »Unfug zu treiben«, wie die Mutter es nannte.

Doch das straffe Regiment bekümmerte die Mendelssohn-Kinder nicht. Sanktionen gab es kaum. Die Geschwister spürten, dass Vater und Mutter bei all ihrer Strenge im Grunde verliebte Eltern waren, denen nichts wichtiger war als das Wohl ihrer Kinder. Dafür zu sorgen, bedeutete aber zuallererst, ihre Bildung zu fördern. Lea und Abraham stammten beide aus Familien, in denen Bildung das wertvollste Gut darstellte. Es war kein Geheimnis, dass Lea in der Lage war, Homer im Urtext zu lesen, dass sie entspannt auf Französisch, Englisch und Italienisch plaudern konnte, dass ihr Klavierspiel vollkommen und ihr Gesang bezaubernd war.

Da Lea als junges Mädchen eine saftige Mitgift zu erwarten hatte, hatte sie seit ihrem fünfzehnten Lebensjahr freie Auswahl unter den passenden Junggesellen der Stadt gehabt. Man wunderte sich deshalb, dass sie sich ausgerechnet für Abraham Mendelssohn entschied, den Sohn des berühmten Philosophen Moses Mendelssohn. Im Vergleich zu anderen Bewerbern war Abraham ein armer Schlucker. Dafür aber sah er gut aus, war freundlich, fast so gebildet wie Lea selbst und liebte wie sie die Musik. Nur bei ihm hatte sie das Gefühl, dass er ihre Leidenschaft für Johann Sebastian Bach mitempfinden konnte. Nur mit ihm konnte sie Stunden am Klavier verbringen und gemeinsam improvisieren. Gemeinsam auch traten sie in Carl Friedrich Zelters Sing-Akademie ein und wirkten begeistert im Chor mit – anfangs als heimliches Liebespaar, dann bald als Verlobte und schließlich als Eheleute.

Leas Eltern, die zu Beginn von der Wahl ihrer Tochter enttäuscht waren, kamen nach und nach zu dem Schluss, dass der Philosophensprössling vielleicht doch keine schlechte Investition gewesen war. Mit Leas Mitgift kaufte er sich in das Bankhaus seines Bruders ein, arbeitete erst mit großem Einsatz in der Hamburger Niederlassung und kehrte nach ein paar Jahren als gemachter Mann nach Berlin zurück. Leas Mutter, Bella Salomon, bedauerte lediglich, dass er so wenig Interesse an religiösen Belangen zeigte. Als sie ihn deshalb zur Rede stellte, erklärte er unbekümmert, sein Gewissen sei seine moralische Instanz. Er strebe danach, ein guter Mensch zu sein und sittlich zu entscheiden. Dazu brauche er keine Beeinflussung, von wem und was auch immer.

Die Schwiegermutter fand sich fürs Erste mit diesem Bekenntnis ab, wusste doch jeder, dass Abrahams Vater einer der ehrenhaftesten und tolerantesten Menschen seiner Zeit gewesen war – wenn auch für Bella Salomons Geschmack zu wenig traditionsbewusst. Kein Wunder, dass sein Sohn die aufklärerischen Ideen des Vaters übernommen hatte. Mit der Zeit aber würde auch er einsehen, wo sein Platz war, und dass nicht sein subjektives Gewissen entscheidend war, sondern die Überlieferungen und Überzeugungen der Gemeinschaft, der er angehörte – ob es ihm recht war oder nicht. Das zumindest war ihre Überzeugung.

So beschloss Bella, die nach dem Tod ihres Mannes das Familienvermögen allein verwaltete, den aufmüpfigen Schwiegersohn durch verschiedene Vergünstigungen noch enger an sich zu binden. Eine kleine Bestechung sozusagen, aber hatte nicht schon immer der Zweck die Mittel geheiligt? Als die jungen Eheleute mit ihren inzwischen drei Kindern aus Hamburg zurückkehrten, überreichte ihnen Bella den Schlüssel zu ihrem neuen Heim an der Neuen Promenade 7, das zwar nicht in ihren Besitz übergehen sollte, in dem sie aber unentgeltlich wohnen dürften. Alles sei vorbereitet, sie brauchten nur einzutreten und dort zu leben, solange sie wollten. »Glücklich und gottgefällig, wie ich hoffe!«, fügte Bella Salomon hinzu und lächelte verstohlen in der Erinnerung an ihren verstorbenen Gatten, der sie manchmal seinen »kleinen Machiavelli« genannt hatte. Denn wenn es darauf ankam, konnte sie ganz schön manipulieren.

Nie vergaßen Abraham und Lea den Moment, als ihre Kutsche in die Straße einbog, in der sie fortan leben sollten: eine ruhige Allee, beschattet von alten Kastanienbäumen. Hinter dem breiten Gehsteig, in komfortablem Abstand voneinander, bürgerliche Villen, von der Außenwelt abgegrenzt durch hohe Eisenzäune mit spitzen Zacken. Eine wohlhabende Gegend, kein Prunk und Protz, doch alles gediegen und harmonisch. Hier residierte nicht der Adel, den es in der Wintersaison zu den Bällen in die Stadt zog, und es gab hier auch keine von den geltungssüchtigen Neureichen, die mit lichtscheuen Geschäften während der napoleonischen Kontinentalsperre ihr Geld zusammengeräubert hatten. Die hier lebten, waren Großbürger: Bankiers, Juristen, Professoren, angesehene Ärzte und Kaufleute mit internationalen Kontakten. Das wahre Rückgrat des Staates, so sah man sich selbst und war stolz darauf. Man hielt auf Tradition, auf Qualität und vor allem auf Bildung. Die Kinder waren gut erzogen und sorgfältig gekleidet, und während sie heranwuchsen, lernten sie, was als feststehendes Wissen zweifelsfrei anerkannt wurde.

»Hier werden wir glücklich sein!«, flüsterte Lea, als sie auf das Haus blickten, das viel größer und eleganter war, als sie es erwartet hatten. Sie küsste der Reihe nach jedes ihrer Kinder und zuletzt ihren Mann. Dann fing sie vor Freude an zu weinen.

2

Wenn Felix in den Tagen der Trauer um seine Schwester an die Kindheit mit ihr zurückdachte, kam es ihm vor, als habe damals immer die Sonne geschienen. Wie Zwillinge waren sie gewesen, obwohl Fanny drei Jahre älter war als er. Er konnte ihre Worte noch gar nicht verstehen, da erzählte sie ihm schon alles, was sie bewegte. Sie erklärte ihm die kleine Welt des elterlichen Hauses und drückte seine Fingerchen auf die Tasten des Klaviers. Sie bürstete seine dunkelbraunen Locken und sprach ihm dabei Kinderverse vor, die er mit seiner hellen Stimme mühelos wiederholte:

»Ilsebilse, keiner willse.

Kam ein Koch

Und nahm sie doch.«

Fannys Augen leuchteten, als Felix eines Morgens anfing, die Verse zu singen. Sie antwortete ihm ebenfalls in selbst erdachten Liedchen, bis sie sich oft stundenlang singend miteinander unterhielten.

Die Eltern wussten nicht, ob sie sich über die neue Mode freuen sollten oder sorgen. Der Bann war erst gebrochen, als auch Abraham nicht widerstehen konnte. Mit seinem volltönenden Bariton mischte er sich ein und nahm das melodische Gespräch mit seinen Kindern auf. Hin und her ging es, voller Freude und Begeisterung. Als einmal eine kurze Pause entstand, erklang plötzlich auch Leas sanfter Sopran, als wäre er immer schon dabei gewesen.

Auf die Worte kam es nicht an, doch sie konnten sich ausschütten vor Lachen, wenn einer von ihnen den größten Unsinn von sich gab, nur um den Fluss des musikalischen Geplänkels nicht zu unterbrechen. »So funktioniert eigentlich auch Oper«, erklärte Abraham Mendelssohn eines Nachmittags, als sie sich erschöpft vom Singen und Lachen auf das Sofa fallen ließen. Und dann – ohne dass ihm dieser Gedanke zuvor schon einmal gekommen wäre: »Wer weiß, vielleicht wird unser Felixchen einmal ein großer Opernkomponist, und die ganze Welt singt seine Lieder.«

Damit stand der Gedanke im Raum und wurde niemals mehr vergessen. Zu auffällig zeigten sich die ungewöhnliche Begabung des kleinen Jungen und sein Gespür für Musik. Nie vergaß er, wie seine Mutter ganz behutsam angefangen hatte, ihn mit dem Klavier vertraut zu machen: anfangs immer nur fünf Minuten lang, um sein Interesse nicht zu ermüden, dann immer länger, weil er selbst danach verlangte, bis es schließlich keiner Anregung mehr bedurfte. Die Leidenschaft für das Klavier hatte ihn gepackt – ein kleiner Virtuose, der seine Schwester einholte und übertraf.

Der Unterricht bei der Mutter reichte nun nicht mehr aus. Lehrer wurden bestellt, vor allem für die theoretische Ausbildung, die die Kinder nicht langweilte, sondern faszinierte. Angesichts ihres winzigen Sohnes, der ihnen die schwierigen Etüden von Cramer vorspielte und sie dann fehlerlos in verschiedene Tonarten transponierte, verschlug es den Eltern den Atem. Als er ihre Freude sah, schrieb er sorgfältig auf, was er gespielt hatte, und schlich in der folgenden Nacht ins elterliche Schlafzimmer. Dort legte er die Blätter auf Leas Nachttisch, wo sie sie am nächsten Morgen fand. »Damals begriff ich, dass dein Weg vorbestimmt war«, sagte Lea Jahre später in der Erinnerung an jenen Morgen und küsste die Fingerspitzen ihres Sohnes. »Bach’sche Fugenfinger. Ich hätte es mir gleich denken können.«

Das Haus war erfüllt von Musik. Als Felix sieben Jahre alt war, reiste die ganze Familie für ein paar Wochen nach Paris. Dort erhielten Felix und Fanny Unterricht bei der berühmten Marie Bigot, deren Virtuosität und Schönheit sogar der große Beethoven bewundert hatte. Es war der Kummer ihres Lebens, dass sie seine Absichten missverstanden hatte, als er sie zu einem harmlosen Parkspaziergang einlud. Entsetzt war sie davongelaufen, während er beschämt stehen blieb und nie wieder ein Wort an sie richtete. »Ein einziger Fehler kann das Glück eines ganzen Lebens kosten«, sagte Marie Bigot einmal zu Felix und Fanny, die nicht wussten, was sie meinte. »Darum urteilt nie vorschnell, versprecht mir das.« Sie lächelte verlegen. »Ich habe ihn verehrt wie einen Heiligen, wisst ihr. Ich konnte mit ihm nicht wie mit einem gewöhnlichen Menschen sprechen.« Dann erklärte sie den Kindern wieder, wie die Musik ihres Idols zu verstehen war, und sie lächelte, als sie spürte, dass die beiden kleinen Preußen die Wucht von Beethovens Genie begriffen hatten.

Die Eltern erlebten die Fortschritte ihrer Kinder mit. Auch bei Pierre Baillot vom Pariser Konservatorium stellten sie sie vor, und der Professor erklärte sich bereit, sie in Kammermusik zu unterrichten. Er empfahl Felix, Geige zu lernen. Seine Sensibilität werde dadurch noch weiter gefördert werden. »Im nächsten Jahr müssen Sie unbedingt wiederkommen«, sagte er beim Abschied zu Abraham und Lea. »Talent muss wach gehalten werden.«

Felix und Fanny erlebten Paris wie im Traum. Sie hatten das Gefühl, grenzenlos beschenkt zu werden. Obwohl sie noch Kinder waren, spürten sie den Unterschied zum provinziellen Berlin mit seiner unerbittlichen Obrigkeit, die sich vor freien Gedanken fürchtete und vor allem, was neu oder fremd war. Als Abraham Mendelssohn auf der Rückfahrt fragte, ob sie Paris denn liebten, zögerten sie dennoch, und Felix sagte schließlich: »Lieben? Ich weiß nicht. Aber Madame Bigot, die liebe ich.«

Zwei Jahre später erfuhren sie, dass Marie Bigot gestorben war. An der Schwindsucht, sagte man, Lea Mendelssohn jedoch behauptete, sie wisse es besser. Der Künstlerin sei das Herz gebrochen. »Dabei war sie erst vierunddreißig Jahre alt.«

»Weißt du noch, Felix?«, fragte Lea Jahre später. »Du hast einmal gesagt, du liebst sie.« Aber Felix war noch ein Kind gewesen, als er die Worte sprach, und er konnte sich nur noch daran erinnern, weil seine Mutter es erwähnt hatte.

Haydn, Mozart, Beethoven, Händel und Bach – ja, vor allem immer wieder Bach! Er war der musikalische Gott der Familie. Schon Lea Mendelssohn war mit der Verehrung für seine Musik groß geworden, und ihre Mutter Bella Salomon – die reiche Bella, die keine Hemmungen hatte, mit der Macht ihres Vermögens die Geschicke der Familie zu kontrollieren – hütete als ihren allerkostbarsten Schatz eine alte Partiturabschrift der Matthäuspassion nach Bachs originalem Stimmmaterial. Die Welt des Generalbasses und der Bach-Choräle war die Welt, in der die vier Mendelssohn-Kinder heranwuchsen und in der von Tag zu Tag immer deutlicher wurde, dass der fröhliche, verschmitzte Felix mit einer Begabung gesegnet war, vor der seine Eltern oft sogar erschraken.

Manchmal schien es ihnen, als habe sich die Musik in ihrem Sohn selbstständig gemacht. Als überfalle sie ihn, ohne dass sein eigener Wille daran beteiligt war. Als wäre er selbst nur ein Instrument, das von einer unbekannten Macht in Gang gesetzt wurde. Mitten in einer Mathematikstunde bei seinem Lehrer Heyse zog Felix einmal plötzlich hastige Linien über sein Arbeitsblatt und schrieb Noten nieder, ohne sich durch irgendetwas oder irgendjemanden unterbrechen zu lassen. Wie in Trance arbeitete er, taub für seine Umgebung, horchend nur auf eine Stimme in seinem Inneren. Erst als er fertig war, hob er den Blick und atmete hörbar auf. Nun merkte er, dass die Familie um ihn stand, besorgt und verwundert zugleich.

Er legte die Zettel sorgfältig aufeinander und stieß die Ränder auf der Tischplatte glatt. »Eine Sonate für zwei Klaviere«, erklärte er und schien wieder ganz der Gleiche wie sonst: der unbekümmerte Junge, der bei Turnvater Jahn den Körper ertüchtigte und der nach dem Schwimmunterricht freche Liedchen komponierte – Der Knabe steht an Stromes Rand und andere »Schwimmlieder«, die er auf dem Heimweg laut und übermütig mit seinen Freunden schmetterte –, kein gehemmter kleiner Stubenhocker, kein weltfremdes Wunderkind, das sich im Leben mit den anderen nicht zurechtfindet. Die Musik bereicherte ihn, doch sie nahm ihm nichts von seinem Leben als Mensch unter anderen Menschen.

DER PRINZ IM SCHNEE

1

Ja, die Sonne leuchtete über diesen Jahren. Wenn Lea Mendelssohn auf ihre kleine Familie blickte, seufzte sie manchmal und flüsterte, Gott möge sie alle beschützen und es sie nicht entgelten lassen, dass sie bisher so reich beschenkt worden waren. Dabei senkte sie den Kopf und merkte nicht, dass die Kinder nachsichtig lächelten.

Während seines ganzen Lebens erinnerte sich Felix an diese Augenblicke. Jedes Mal fielen ihm dann aber auch Momente ein, die die Freude jener Tage unterbrochen hatten. Ein Schatten lag über ihnen, und Felix hätte sie schon damals am liebsten vergessen. Gegen seinen Willen hatten sie sich in sein Gedächtnis eingeprägt, und er wusste nie, in welchem Maße sie sogar später noch seine Urteile und Entscheidungen beeinflussten. Als hätten sie sich soeben ereignet, sah er sie vor sich und zugleich auch sich selbst aus der Entfernung wie auf einer Bühne. Vor allem aber blieb ihm unverändert gegenwärtig, was er damals empfunden hatte.

Er mochte etwa sieben Jahre alt gewesen sein und Fanny drei Jahre älter. Es war ein Tag im späten Winter. Dichter Schnee schuf eine gedämpfte, weißgraue Welt. Da es noch Morgen war, hatte bisher niemand den Gehsteig vor dem Haus betreten oder den makellosen Flaum auf der Straße verunstaltet.

Als wäre er nur ein unbeteiligter Zuschauer, sah sich Felix in seiner Erinnerung mit Fanny aus dem Haus ins Freie laufen. Sie wollten die kurze Zeit, bis Felix zur Schule musste, nutzen, um in der klaren Winterluft herumzualbern. Lachend bewarfen sie sich gegenseitig mit Schnee und ließen sich schließlich zu Boden fallen, ihr Atem stieg in weißen Fahnen stoßweise nach oben. Wie Hampelmänner bewegten sie ihre Arme und Beine und hielten erst inne, als sich draußen auf der Straße mit leisem Gebimmel ein Pferdeschlitten näherte. Neugierig sprangen sie auf, klopften sich den Schnee aus den Kleidern und traten ans Gartentor.

Es war ein eleganter Schlitten mit einem bunten Wappen an der Seite. Der Kutscher versank fast in einem schwarzen Uniformmantel mit goldenen Verzierungen.

Zum Erstaunen der Kinder hielt das Gefährt genau vor ihrem Gartentor an. Erst jetzt bemerkten sie, dass der einzige Fahrgast ein Junge war, feingliedrig und hübsch – fast ein wenig wie Felix selbst. Er trug einen vornehmen, mittelblauen Wollmantel mit einem großen braunen Pelzkragen und einer dazu passenden Mütze. Weder der Junge noch der Kutscher hatten die Kinder bisher bemerkt.

»Warte hier!«, befahl der Junge energisch und sprang vom Schlitten. Dann rannte er in höchster Eile zum nächsten Baum. Er öffnete seinen Mantel und nestelte an seiner Kleidung, während der Kutscher starr vor sich hinblickte.

Unversehens begriffen Felix und Fanny die existenzielle Not, in der sich der fremde Junge offenkundig befand. Fanny flüsterte Felix kichernd zu, die Köchin habe wohl recht, wenn sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit darauf hinwies, dass man den Respekt vor der Obrigkeit nicht übertreiben dürfe. Nie solle man vergessen, dass es sogar für den König einen Ort gab, wohin er zu Fuß ging.

Der Junge knöpfte seinen Mantel wieder zu. Nach einer kurzen Überlegung bedeckte er mit der Fußspitze seine Spuren unter dem Baum mit Schnee. Erleichtert atmete er auf und wollte zum Schlitten zurück. Erst jetzt entdeckte er Felix und Fanny, die hinter dem Zaun standen und vor Lachen fast platzten.

Tiefe Röte stieg dem Jungen ins Gesicht. Mühsam fasste er sich und kam näher. Ohne ein Wort starrte er den beiden Kindern herausfordernd in die Augen. Dann aber verschwand plötzlich die peinliche Röte, und der junge Prinz – denn ein solcher war er wohl, dem Wappen nach zu schließen – entspannte sich. Seine Miene wurde gönnerhaft und herablassend. Wie bei einem Tanzschritt schleuderte er ein Bein aus dem Knie heraus seitlich in die Höhe. »Hep!«, sagte er dazu in herausforderndem Ton. Und dann noch einmal: »Hep!«

Damit wandte er sich um und kletterte wieder auf den Schlitten. Wie ein regierender Herrscher zur Volksmenge winkte er Felix und Fanny ironisch zu, während sich der Schlitten in Bewegung setzte. Die Glöckchen am Geschirr der Pferde bimmelten leise. »Hep!«, rief der Prinz noch einmal und lachte laut auf. Dann verschwand der Schlitten im sanften Nebelschleier. Zurück blieben die Spuren im Schnee, die jede Phase der seltsamen Begegnung nachvollziehbar machten.

Felix und Fanny kam es vor, als wären sie Opfer einer Sinnestäuschung geworden, einer Folge von Trugbildern, die ihnen die Morgennebel vorgegaukelt hatten. Sie lachten nicht mehr. Irgendwie hatten sie das Gefühl, sie hätten Grund, sich zu schämen oder Angst zu haben. Ein Schatten hatte sich über den hellen Tag gelegt und über ihre Kindheit.

Im Hause Mendelssohn wurde viel geredet, geplaudert und diskutiert. Wenn sich Felix, Fanny oder eines der beiden jüngeren Geschwister, Rebecka und Paul, über etwas Gedanken machten, war es für sie selbstverständlich, sich bei irgendjemandem im Haus Rat zu holen. Dabei konnten sie darauf vertrauen, nicht ausgelacht oder gerügt zu werden. Vor allem die Eltern durfte man alles fragen, denn die hatten vor nichts auf der Welt Angst. Deshalb brauchte man sich auch selbst vor nichts zu fürchten. »Über alles lässt sich reden«, erklärte die Mutter oft. »Wenn ein Problem erst ausgesprochen ist, ist es schon halb gelöst.«

Trotz dieser Gewissheit kehrten Felix und Fanny an diesem Tag des ersten Schattens schweigend und bedrückt ins Haus zurück. Sie legten ihre Straßenkleidung ab und setzten sich im Speisezimmer zu den Eltern, die ihr Frühstück noch nicht beendet hatten. Beide lasen Zeitung und blickten nicht auf, als die Kinder unruhig auf ihren Stühlen herumrutschten.

Es war still im Raum, nur die Uhr auf dem Kaminsims tickte. Erst nach einer Weile räusperte sich Felix entschlossen und fragte mit lauter Stimme: »Was bedeutet das: Hep?« Dabei ließ er unter dem Tisch ein Bein aus dem Knie heraus hochschnellen, wie er es bei dem Jungen draußen beobachtet hatte.

Wenn er sich später an diesen Morgen erinnerte, war er überzeugt davon, dass in diesem Augenblick die Uhr zu ticken aufgehört hatte, während die Eltern fast gleichzeitig ihre Zeitungseiten langsam sinken ließen, sie zusammenfalteten und wie benutzte Servietten neben ihre Frühstücksteller legten. Sorgfältig, wie um Zeit zu gewinnen, damit eine Erklärung formuliert werden konnte, von der man immer gehofft hatte, sie nie geben zu müssen.

»Was hast du gefragt, Felix?« Die Miene des Vaters war unergründlich.

Auch Felix und Fanny waren nun auf der Hut. »Wir möchten wissen, was das bedeutet«, wiederholte Felix vorsichtig: »Hep!«

»Wie kommt ihr darauf?« Die Stimme der Mutter, leise, mitfühlend, als hätte sich eines ihrer Kinder beim Spielen wehgetan.

Auch Fanny mischte sich nun ein. »Jemand hat es zu uns gesagt«, erklärte sie. »Hep … Es klang, als müssten wir wissen, was gemeint ist.«

Spöttisch. Abwertend. Draußen, im Freien, war es Felix noch nicht so vorgekommen, aber als er sich jetzt daran erinnerte und die Reaktion seiner Eltern erlebte, gewann das Verhalten des Jungen ein zusätzliches Gewicht.

Abraham Mendelssohn lehnte sich zurück. »Ich glaube, ich kann euch erklären, was ihr erlebt habt«, sagte er entschlossen und zugleich sehr ruhig. »Doch vorher erzählt uns genau, was geschehen ist!«

Die Gefasstheit des Vaters übertrug sich auf die beiden Kinder. Abwechselnd berichteten sie von der Begegnung mit dem Jungen, die so erheiternd begonnen hatte und deren verborgene Bedeutung sie nun beunruhigte.

Abraham Mendelssohn nickte, als sie geendet hatten. »Ich verstehe«, murmelte er. Dann wurde seine Stimme sachlich, fast kühl. »Es ist eine Abkürzung«, erklärte er. »Hep. H. E. P. Die Anfangsbuchstaben eines lateinischen Schlachtrufs der Kreuzritter: Hierosolyma est perdita – Jerusalem ist verloren. H. E. P. Mit diesem Spruch auf den Lippen stürmten sie im Heiligen Land gegen die Feinde und setzten ihr Leben aufs Spiel.« Abraham seufzte und schwieg lange. Jetzt hörte Felix das Ticken der Uhr wieder.

»Hierosolyma est perdita«, wiederholte der Vater nach einer Weile und horchte auf den Nachklang seiner Worte. »Heute betrachten sich ein paar ruhmsüchtige Studenten plötzlich als die neue christliche Ritterschaft. ›Hep!‹ ist ihr Spottspruch gegen Fremde. Gegen Juden zumal. Hep! Unangenehm, doch nicht gefährlich. Ihr habt nichts zu befürchten.«

Er schwieg. Lea fiel auf, dass ihr Gatte nicht »wir« gesagt hatte, als er von den Juden sprach. Es kam ihr vor, als wollte er seine Kinder davon abhalten, sich mit jenen zu solidarisieren, die angegriffen und bedroht wurden. »Euer Vater hat euch alles erklärt«, sagte sie sanft. »Es gibt keinen Grund zur Sorge. Dieser arrogante Bengel, den ihr für einen Prinzen haltet, ist nicht wert, dass man auch nur einen Gedanken an ihn verschwendet. Er hat sich geschämt, weil ihr ihn beobachtet habt. Für die Peinlichkeit wollte er sich rächen, indem er sich über euch lustig machte. Ein verzogenes Bürschchen, nichts weiter.« Sie lächelte. »So, und jetzt macht euch fertig. Felix muss zur Schule.«

Zögernd gingen Felix und Fanny zur Tür. Bevor sie den Raum verließen, drehte sich Fanny noch einmal um. »Aber wie konnte er wissen, dass wir Juden sind?«, fragte sie.

Doch die Eltern antworteten nicht. Sie sahen sich an, als suchten sie im Blick des anderen nach Rat.

2

An diesem Tag war Abraham Mendelssohn für niemanden mehr zu sprechen. Sogar seine Frau bat er, ihn nicht zu stören. Wie auf eine unerreichbare Insel zog er sich in sein Arbeitszimmer zurück. Das Gefühl trieb ihn um, an einer Wegkreuzung zu stehen und sich entscheiden zu müssen, in welcher Richtung er mit seiner Familie weitergehen sollte. Jahre später sprach er mit Felix über jenen Nachmittag und gestand, die Anzüglichkeiten des adeligen Jungen hätten ihm bewusst gemacht, dass er und die Seinen viel weniger abgesichert waren, als sie glaubten.

Noch vor kurzem war man in Preußen froh gewesen, die französische Zwangsherrschaft losgeworden zu sein und endlich wieder selbstbestimmt und in Frieden leben zu können. In letzter Zeit aber regten sich in manchen Kreisen erneut Unbehagen und Missmut. Die zurückgewonnene Freiheit genügte nicht mehr. Das Wort »Revolution« wurde auf einmal geflüstert – ein dumpfes Raunen noch, doch die Stimmung verstärkte sich. Die Ziele der Unzufriedenen waren je nach Standpunkt verschieden. Gegen die amtliche Obrigkeit ging es, oder gegen den König, gegen den Erzfeind jenseits des Rheins, gegen die Fabrikanten, gegen die Juden, die Katholiken oder gegen alle zusammen. Hep!

Abraham Mendelssohn erinnerte sich an seine Jugend, die er während seiner Ausbildung für das Bankhaus der Familie in Paris verbracht hatte. Damals war es für ihn selbstverständlich geworden, dass die französischen Juden die vollen Bürgerrechte besaßen. Als er dann – nach dem Hamburger Intermezzo – nach Berlin zurückkehrte, fand er eine Enge vor, die ihm vorher nicht bewusst gewesen war. Dabei genossen sowohl seine eigene Familie als auch die seiner Frau Ausnahmerechte, die ihnen erlaubten, fast wie reguläre Staatsbürger zu leben.

Sein Vater, Moses Mendelssohn, hatte als einer der bedeutendsten Philosophen seiner Zeit gegolten. Einen »Weltphilosophen« nannte man ihn, oder den »Sokrates von Berlin«. Besonders über diesen zweiten Beinamen lachte er jedes Mal herzlich, wenn man ihn damit rühmte. Tief gerührt war er nur, als der Dichter Lessing in dem Drama Nathan der Weise seine Toleranz pries und seine Menschenfreundlichkeit. Ein wahrer Aufklärer sei Moses Mendelssohn, dabei sanft und verständnisvoll. Kein Eiferer, sondern einer, der suchte. »In mir und in dir und in allen Menschen«, hatte er einmal zu Abraham gesagt, als dieser noch ein Kind war, »in uns allen gibt es einen ewigen Hang zum Guten, Wahren und Rechten und ein Gewissen, welches uns leitet. Im Glauben daran lebe ich.«

Abraham hatte diese Worte nie vergessen. Sie waren sein Schlüssel zu einem rechtschaffenen Leben, und er war stolz und glücklich über das Ansehen und die Verehrung, die sein Vater genoss und seiner Familie das Leben erleichterte.

Dazugehören. Sicherheit. Darauf kam es Abraham Mendelssohn an, war es ihm immer angekommen. Seit dem Tod des Vaters hatten seine Mutter und seine Geschwister darauf gewartet, dass ein Schreiben des Königs abgegeben wurde, ein Gnadenerlass, mit der Erlaubnis für die Familie des berühmten Moses Mendelssohn, auch nach dessen Tod im eigenen Haus wohnen zu bleiben, in der eigenen Stadt, im eigenen Land. Das unbeschränkte Aufenthaltsrecht galt nur für Staatsbürger, und Staatsbürger war nur, wer sich auch zur Staatsreligion bekannte. Zur Religion des Königs. Lutherisch protestantisch. Seit neuestem sagten manche auch »evangelisch«. Juden aber waren nicht evangelisch und demnach auch keine Staatsbürger. Im günstigsten Fall ernannte sie der König zu »Schutzjuden«, denen für ihre Verdienste besondere Privilegien gewährt wurden, die aber für ihre Nachkommen zumeist schon nicht mehr galten.

Abraham erschien es wie heute, dass seine Mutter das königliche Schreiben geöffnet hatte, während ihre Kinder beklommen aus ihrer Miene zu lesen versuchten, was darin stand. Welche Erleichterung, als die Mutter zu lächeln begann, mehr und immer mehr! Dann ließ sie das Schreiben sinken und öffnete ihre Arme. »Wir dürfen bleiben!«, flüsterte sie und umfing ihre Kinder, die sich um sie drängten. »Wir müssen nicht fort.« Fort – wohin?, hatte Abraham damals gedacht, denn er war noch ein Junge, und alles, was außerhalb seiner gewohnten Lebenswelt lag, schien ihm dunkel und bedrohlich.

Dazugehören. Sicherheit. An diesem Februarmorgen, an dem der Kampfruf aus längst versunkenen Tagen plötzlich wie ein schwarzes Ungeziefer durch den Raum flatterte, erinnerte sich Abraham Mendelssohn wieder an die Ungewissheit und Sorge nach dem Tod seines Vaters. Auch an seine eigenen Kinder dachte er und an seine Frau Lea, so schön, so gebildet, so begabt, eine Tochter der Musik. Ich habe eine so wunderbare Familie!, dachte Abraham voller Liebe und Gram. Keiner soll sie mir anrühren. Kein übereifriger Polizist, kein rebellischer Student aus wohlgesicherter Familie, keine juwelengeschmückte Gesellschaftslöwin und kein arrogantes Bürschchen aus adeligem Haus.

Stadt oder Land: Wohin man auch kam, konnte man ihnen begegnen, denen die Abneigung im Gesicht geschrieben stand. Auch für Felix und Fanny würde das heutige Erlebnis nicht das einzige dieser Art bleiben. Auch sie würden sich damit abfinden müssen, dass manche sie für anders hielten. Anders als wer – und anders in welcher Hinsicht? Oh, wie sehnte sich Abraham danach, sie zu beschützen, seine fröhlichen, zärtlichen Kinder, in denen die Musik sang, als wären sie ihre Instrumente, geboren zu Gottes Lob!

Er fand eine Lösung, und als er sich endgültig entschlossen hatte, wurde ihm bewusst, dass diese Entscheidung schon immer in seinem tiefsten Innern gewartet hatte. Schon immer? Seit jenen angstvollen Tagen jedenfalls, als seine Mutter starr vor Sorge darauf gehofft hatte, dass man ihr und den Kindern erlauben würde, in Berlin zu bleiben. Jede Nacht hatte er sie weinen gehört, ohne sie trösten zu können, und am Tag sah er die Spuren ihres Kummers, selbst wenn sie lächelte oder sogar scherzte, um ihnen Mut zu machen.

Dazugehören. Sicherheit. Schon damals hatte er sich vorgestellt, wie es wäre, den Glauben seiner Väter abzulegen und ohne die Last der Geschichte einfach nur er selbst zu sein. Hatte nicht sein eigener Vater die unbestechliche Kraft des menschlichen Gewissens gerühmt und in allen, ja: allen! Religionen einen goldenen Weg gesehen, der zu Gott führte? Ein jeder Glaube sei auf seine Art die unvollständige Verkörperung einer größeren Wahrheit, hatte er gesagt. Ein jeder? Wem war demnach damit gedient, wenn Abraham Mendelssohn sich und seiner Familie die Sicherheiten einer regulären Staatsbürgerschaft vorenthielt? Sie war doch so leicht zu erwerben! Nur eine einzige Formalität war nötig: die Taufe, die seine Kinder gewiss nicht zu schlechteren Menschen machen würde. Auch danach konnten sie gut sein, rechtschaffen und lebenstüchtig. Ihr Gewissen, dem der große Philosoph einen so hohen Wert beigemessen hatte, würde ihnen dabei helfen. Jüdisch oder lutherisch? – Vor allem ohne Angst sollten seine Kinder leben, geachtet und frei, nützliche und angesehene Mitglieder der Gesellschaft, zu der sie ohne Einschränkung gehörten.

Abrahams erster Wohnsitz als junger Ehemann war Hamburg gewesen, wo er das Bankhaus seiner Familie vertrat. Hier wurden auch seine drei älteren Kinder geboren. Schon damals hatte Abraham darauf verzichtet, sie bei der jüdischen Gemeinde registrieren zu lassen. Zurück in Berlin meldete er die Familie dort ebenfalls nicht an. Wie eine Nachlässigkeit mochte es erscheinen, die sich jederzeit korrigieren ließ, doch in Wahrheit – so gestand er es sich nun ein – wollte er sich die Möglichkeit zu einer reibungslosen Konversion freihalten.

Er wäre nicht der Erste, tröstete er sich, der den leichteren Weg einschlug und sich anpasste. Der preußische Staat selbst förderte den Übertritt von Juden zur christlichen Religion, und die Erfolge ließen nicht auf sich warten. Konnte es denn ein verführerischeres Lockmittel geben als den Zugang zur Staatsbürgerschaft, die den Suchenden endlich eine bleibende Heimat in Aussicht stellte?

Idealisten schwärmten von einer Verschmelzung der Religionen, der ein dauerhafter innerer Friede folgen werde. Zugleich mokierten sich jedoch die Spötter über die »Taufepidemie«, der neuerdings jedes Jahr allein in Berlin an die achtzig hoffnungsvolle Seelen erlägen.

Auch in Leas Familie hatte es bereits Übertritte gegeben. Schon vor mehr als zehn Jahren war ihr Bruder Jakob Salomon zum protestantischen Glauben konvertiert. Zum Zeichen seiner Anpassung nahm er den Familiennamen Bartholdy an, nach der Meierei seines Großvaters am Schlesischen Tor. Sein Entschluss war ihm schwergefallen, doch er war es müde, als Fremder zu gelten. Womit er nicht gerechnet hatte, war die Strenge seiner Mutter Bella. Als er ihr gestand, was er getan hatte, erhob sie sich und wies mit ausgestrecktem Arm zur Tür. »Geh!«, sagte sie mit leiser, ausdrucksloser Stimme. »Du bist nicht mehr mein Sohn. Ich enterbe dich und verfluche dich für alle Zeiten.« Dann setzte sie sich wieder und wandte ihr Gesicht von ihm ab. Für immer, wie es schien.

Jakob versuchte nicht, sie umzustimmen. Er verbeugte sich ehrerbietig, wie er es von ihr gelernt hatte, und verließ den Raum und unwiderruflich auch sein Elternhaus. Noch am gleichen Tag suchte er um Aufnahme in den Staatsdienst an. Erstaunlich schnell wurde sie ihm gewährt. Ein hohes Amt schon zu Beginn, doch zugleich auch die Endstation seiner Laufbahn: Der König sandte seinen neuen Untertan als preußischen Konsul nach Rom. Ein Widerspruch war undenkbar. Und so lebte der deutsche Protestant Jakob Bartholdy fortan im katholischen Italien. Wieder als ein Fremder mit einer fremden Religion, doch wenigstens als Bürger eines wenn auch fernen Staates.

Sein Schwager Abraham überlegte bis ans Ende des ungewöhnlich langen Winters, den die Zeitungen einen »Hungerwinter« nannten. Dann ließ er seine vier Kinder am 21. März 1816 vom Pfarrer der Berliner Jerusalemgemeinde taufen. Der Name Mendelssohn blieb erhalten, doch nach dem Beispiel des Schwagers wurde als zweiter Name Bartholdy hinzugefügt.

»Mit Bindestrich zwischen den beiden Namen oder ohne?«, fragte der Pfarrer, der die Formulare ausfüllte.

Abraham überlegte kurz. »Ohne Bindestrich«, gebot er dann entschlossen.

Er atmete auf, als er die Taufurkunden entgegennahm. Dann strich er Felix zärtlich über den Kopf. »Wenn du erwachsen bist, kannst du dich als ›Felix M. Bartholdy‹ vorstellen«, sagte er leise. »Das wird dich künftig vor jedem ›Hep!‹ bewahren.«

Felix wollte erwidern: »Ich heiße aber nicht M. Ich heiße Mendelssohn.« Doch dann sah er das Gesicht seiner Mutter und schwieg.

In den folgenden Jahren fragten die Kinder mehrmals, ob die Eltern nicht vorhätten, sich ebenfalls taufen zu lassen. Abrahams Antwort war immer die gleiche: »Bald. Wenn ich mehr Zeit habe.«

Seine Frau Lea sagte nichts, sondern lief aus dem Raum. Wenn sie zurückkam, waren ihre Augen gerötet. Zuweilen drückte sie sich sogar ein Taschentuch vors Gesicht. »Mama hat wieder Nasenbluten«, raunten sich die Kinder dann zu. Sie wussten längst, dass dies ein Zeichen dafür war, dass man schweigen sollte, weil sich die Mutter erst wieder beruhigen musste.

Mit der übrigen Familie wurde nicht über die Taufe gesprochen, obwohl wahrscheinlich alle davon wussten. Manchmal fragten sich Abraham und Lea, ob nicht auch die alte Mutter Bella längst die Wahrheit ahnte und nur deshalb keine Fragen stellte, weil sie fürchtete, die Familie sonst für immer auseinanderzureißen. Was nicht ausgesprochen war, konnte man vor sich selbst immer noch verleugnen.

Es dauerte sechs Jahre, bis Abraham Mendelssohn endlich mehr Zeit hatte. Während eines Aufenthalts in Frankfurt trat er – nun auf einmal kurz entschlossen – mit seiner Frau zum protestantischen Glauben über. Die Zeremonie fand in aller Heimlichkeit statt, und während der Pfarrer Abrahams Stirn mit dem geweihten Wasser benetzte, wagte jener nicht, sich einzugestehen, dass dies nicht nur eine symbolische Geste zum Schutz der Kinder war, sondern auch der Abschied von seinen Wurzeln. Er erschrak bei dem Gedanken an die Wochenenden, wenn es von nun an nur mehr einen Samstag oder einen Sonnabend für ihn geben würde und keinen Sabbat mehr, an dem das Leben zur Ruhe kam und die Seele Frieden fand. Das »Schabbesgefühl« hatte es seine Mutter genannt, die den Glauben ihrer Väter so sehr liebte. Das Schabbesgefühl – so warm und geborgen … Als sie in der Postkutsche nach Berlin zurückfuhren, forschte Abraham im Gesicht seiner Frau, die eingeschlafen war, ob auch sie vielleicht daran zweifelte, das Richtige getan zu haben.

Als Eheleute Mendelssohn Bartholdy kehrten Abraham und Lea nach Berlin zurück. Fürs Erste hielten sie ihren neu angenommenen Glauben jedoch noch geheim. Es genügte schon, dass sie nun mit voller Berechtigung preußische Staatsbürger waren, die auf immer für die Sicherheit ihrer Kinder bürgen konnten. Sie waren erleichtert über die neue Gewissheit und vermieden es, darüber nachzudenken, wie lange das im wechselhaften Ablauf der Geschichte wohl dauern mochte: Sicherheit auf immer.

EIN STRENGER LEHRER UND EIN IDOL

1

»Meiner Tochter Doris und meinem besten Schüler will ich gern Dein Angesicht zeigen, ehe ich von der Welt gehe, worin ich’s freilich so lange wie möglich aushalten will. Der Letztere ist ein guter, hübscher Knabe, munter und gehorsam. Sein Name ist Felix, der Glückliche, und was sein Talent anbelangt, könnte kein Name treffender sein.« – Dies die Worte von Carl Friedrich Zelter, einundsechzig Jahre alt und kerngesund. Von einem Abschied von der Welt konnte keine Rede sein.

Der Adressat des Briefes war der berühmteste deutsche Dichter seiner Zeit. Als die »Sonne von Weimar« rühmten ihn viele oder gar als den »Polarstern der Poeten« – Vergleiche, die seiner eigenen Wortwahl nicht entsprachen. Auch sein Freund Zelter hielt sich mit Schmeicheleien zurück, obwohl er voller Verehrung war und es für ihn keine tiefere Genugtuung und kein größeres Glück gab als diese Freundschaft, über die alle Welt den Kopf schüttelte.

Die beiden schienen in keiner Weise zueinanderzupassen: hier der angebetete Goethe, dem sich seine Besucher nur mit Herzklopfen näherten; dort der ungehobelte Zelter, Sohn eines Handwerkers aus Berlin. Von Kindheit an war er überzeugt gewesen, dass die Musik seine Bestimmung war. Doch als Musiker zu leben, hätte ihm sein Vater – ein Mann von Vernunft und Grundsätzen – nicht gestattet. Ein anständiger Mensch musste einen anständigen Beruf ausüben, um sich und seine Familie ernähren zu können. Die Würde eines Menschen verlangte, dass er für sich und die Seinen sorgen konnte und weder zu borgen brauchte noch zu betteln. Carl Friedrich teilte den Standpunkt seines Vaters. Zu nah lebten er und die Familie an Armut und Elend des großen Berlin.

So erlernte der junge Carl Friedrich wie sein Vater das Handwerk eines Maurers und erwarb mit Mitte zwanzig den Meisterbrief. Einen systematischen Musikunterricht konnte er sich nicht leisten. Dafür fehlte ihm nicht nur das Geld, sondern auch die Zeit. Trotzdem lernte er, Klavier und Geige zu spielen, und wagte es sogar, beim angesehenen Musiktheoretiker Kirnberger eine selbst komponierte Kantate einzureichen. Das Urteil des einflussreichen Mannes war jedoch ernüchternd: »Ich kenne nichts Erbarmungsvolleres als einen mittelmäßigen Künstler, deren es ohnehin viel zu viele gibt. Dagegen bleibt ein einfacher Handwerker immer eine würdige Person, solange es ihm – selbst bei geringen Fähigkeiten – mit seiner Arbeit ernst ist. Wollen Sie Häuser bauen und nebenher komponieren, oder wollen Sie komponieren und nebenher Häuser bauen? Beides passt nicht zusammen.«

Man hätte erwarten können, dass dieses Urteil den jungen Carl Friedrich niederschmetterte. Doch genau diese Einwände hatte er von allen Seiten schon hundert Mal gehört, und hundert Mal hatte sich seine Überzeugung gefestigt, dass ihn der Herrgott im Himmel nicht für Ziegel und Mörtel geschaffen hatte, sondern für die Musik, den Gesang der Engel.

Zu singen, das liebte er, und dafür bedurfte es auch keiner kostspieligen Lehrer. Wo der junge Zelter auftauchte, dauerte es nicht lange, und man fing an zu singen. Keine komplizierten Chöre zunächst und keine ausgebildeten Solisten, sondern einfache Menschen, die gemeinsam die Lieder ihrer Kindheit und Jugend sangen und fröhlicher fortgingen, als sie gekommen waren.

»Der Kuckuck und der Esel,

die hatten großen Streit,

wer wohl am besten sänge,

wer wohl am besten sänge

zur schönen Maienzeit,

zur schönen Maienzeit.«

Es sprach sich herum, dass der junge Maurermeister aus Berlin ein Geschick besaß, die Menschen mit Musik zusammenzuführen. So geschah das Wunder, dass sich Carl Friedrich Fasch, der Klavierbegleiter Friedrichs des Großen, bereiterklärte, seinem Namensvetter ohne Entgelt Unterricht in Theorie und Komposition zu erteilen.

Der junge Zelter meinte, er wäre im Himmel. Keine Mühe war ihm zu groß. Als Fasch im Sommer dem König nach Potsdam folgte, stand Carl Friedrich tagtäglich zu nachtschlafender Zeit auf und lief eine Stunde lang zu seinem Lehrer nach Potsdam – ob im Regen oder in der drückenden Sommerhitze. Nach dem Unterricht kehrte er wieder im Laufschritt nach Berlin zurück auf seine jeweilige Baustelle und arbeitete dort weiter. In den ersten Nachtstunden lernte und übte er dann, und er war so glücklich über die Gelegenheit, die sich ihm bot, dass er nie auf den Gedanken gekommen wäre, das alles könnte anstrengend für ihn sein.

Wenn er später von dieser Zeit erzählte, sprach er schmunzelnd von seinen »sandigen Spaziergängen nach Potsdam« und davon, wie viele wunderbare Kanons er sich ausgedacht hatte, während er keuchend vor sich hin trabte. Zur Abwechslung addierte er dann im Kopf lange Zahlenreihen, wie es ihm sein Lehrer aufgetragen hatte. Nur wer mühelos rechnen konnte, war auch in der Lage, die mathematische Schönheit des Kontrapunkts zu begreifen, behauptete Fasch, und der einsame junge Läufer auf der staubigen Straße teilte diese Meinung. Die Zeit flog dahin, während er rannte, und nie war er so sehr bei sich selbst wie in jenen Stunden, in denen sich sein Körper und sein Geist voneinander zu trennen schienen, während sie in Wahrheit eins waren.

Es dauerte Jahre, bis es kein Leichtsinn mehr schien, dass Carl Friedrich für immer sein Handwerkszeug beiseitelegte und Mitglied des Orchesters im Theater am Gendarmenmarkt wurde. Als sein Lehrer und Mentor Fasch 1791 die Sing-Akademie eröffnete, trat auch Zelter dort ein und übernahm knapp zehn Jahre später nach Faschs Tod deren Leitung.

Welche Genugtuung, als er zum Ehrenmitglied der Sing-Akademie ernannt wurde und ihn der Kaiser zum Professor der Königlichen Akademie erhob! Nie würde er den Anblick seines Vaters vergessen, der in der ersten Reihe der Gäste saß, die der Ehrung beiwohnten. Ein gebeugter kleiner Mann, der einst ein Hüne gewesen war und den Kopf schüttelte, als er zum ersten Mal hörte, dass man seinen Sohn mit »Herr Professor« ansprach. Sein Carlchen, das schon immer so gern gesungen hatte, sein knappes Geld für klapprige Musikinstrumente verschwendete und windigen Musikern nachwarf, um Noten schreiben zu lernen! Und nun: ein Herr Professor! – Eigentlich müsste man in einem solchen Augenblick sterben dürfen, dachte der alte Mann wohl. Jetzt, wo man so glücklich war, dass es wehtat. »Ich werde nicht mehr lange leben«, sagte er, als sie wieder zu Hause waren. »Aber ich bin froh, dass ich lange genug gelebt habe.«

Ein angesehener Bürger war Carl Friedrich Zelter nun. Er baute sich ein einfaches Haus und gründete eine Familie. Als seine Frau nach kurzer Ehe verstarb, heiratete er bald darauf ein zweites Mal: Julie Pappritz, die Tochter eines Finanzrates, die so schön sang, dass sich der strenge Herr Chordirektor in sie verliebte. Wer beobachtete, wie fürsorglich die beiden miteinander umgingen, erkannte das alte Raubein kaum wieder. Fast symbiotisch lebten die beiden Eheleute miteinander. Julie unterstützte ihn bei der Arbeit in der Sing-Akademie, und als die gemeinsame Tochter Doris erwachsen war, half auch sie tatkräftig mit. Dabei vergaß sie offensichtlich, dass es für sie auch ein Leben außerhalb der eigenen Familie hätte geben können.

Und dann, fast durch Zufall, kam es zu jener Begegnung, die Zelters Lebensgefühl und sein Bild von sich selbst für immer veränderte, als hätte er das eigene Wesen und seine Bestimmung erst durch die Spiegelung im anderen begriffen: Auf einer Reise nach Weimar lernte er 1802 den großen Goethe kennen. Fast wagte er es nicht, sich bei ihm anzumelden, und sandte als schüchternen Türöffner ein paar Vertonungen Goethe’scher Gedichte voraus. Wie überrascht war er, als ihn der Dichter, dessen kühle Reserviertheit gefürchtet war, voller Herzlichkeit empfing und ihn bat, seine Lieder persönlich vorzustellen!

Was niemand erwartet hatte und kaum jemand verstand: Die beiden unterschiedlichen Männer wurden Freunde – der geschmeidige Diplomat Goethe und der Kleineleutesohn Zelter, der nicht bereit war, sich den gesellschaftlichen Formen zu unterwerfen. Was es wog, das hatte es, und Respekt durfte nur erwarten, wer ihn verdiente … Doch Goethe, der sonst so streng auf Manieren hielt, gestand Zelter seine Direktheit zu, die manchmal schon an Unhöflichkeit grenzte. »In Gesprächen«, sagte Goethe einmal, als man ihn verwundert auf seinen ungewöhnlichen Freund ansprach, »in Gesprächen ist Zelter genial und trifft immer den Nagel auf den Kopf. Er kann bei der ersten Begegnung derb, ja mitunter sogar roh erscheinen. Allein, das ist nur äußerlich. Ich kenne kaum jemanden, der zugleich so zart wäre wie Zelter.«

Ja, die beiden waren Freunde geworden. Sie schrieben einander regelmäßig, und mehrere Male reiste Zelter auch nach Weimar. Dann brachte er immer einen Packen Lieder mit, in denen er Gedichte seines Freundes vertont hatte, darunter auch die gefeierten Mignon-Texte aus Goethes Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre: »Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?«

Vierzehn Mal trafen sie sich und korrespondierten mehr als dreißig Jahre lang miteinander. Neunhundert Briefe gingen hin und her, so schätzte man später. Briefe über Musik, Literatur und Ästhetik. Eine tiefe Freundschaft. Als Zelters Stiefsohn aus erster Ehe Selbstmord beging und Zelter untröstlich war, redete ihn Goethe in seinem nächsten Brief mit »Du« an – der reservierte Herr Geheimrat, der die Duzfreunde seines Lebens an einer Hand abzählen konnte!

Zelter wagte kaum, auf Goethes Entgegenkommen einzugehen. Als er seinen Freund zum ersten Mal mit dem vertraulichen Du ansprach, zitterte er und wusste nicht einmal, ob vor Glück oder vor ungläubigem Entsetzen. Er hatte das Gefühl, das Leben hätte ihm mehr geschenkt, als er verdiente. »Ich habe einen Sohn verloren und einen Bruder gewonnen«, sagte er am Abend vor dem Einschlafen zu seiner Frau, und er hielt den Atem an bei dem frevelhaften Gedanken, dass das eine so schwer wog wie das andere.

2

»Manchmal träume ich davon, dass Felix ein bedeutender Opernkomponist wird«, gestand Abraham Mendelssohn, als er Zelter dabei zusah, wie er die Partitur der Soldatenliebschaft durchblätterte und immer wieder innehielt. »Schade, dass Sie bei der Aufführung nicht dabei waren! Man kann kaum glauben, dass ein zwölfjähriges Kind in der Lage ist, menschliche Gefühle so lebendig und ergreifend in Musik zu fassen. Seligkeit, Verschämtheit … Er spürt es einfach. Irgendwie ist es ein Wunder.«

Zelter widersprach ihm nicht. Seit mehreren Monaten erteilte er Felix und Fanny nun schon Unterricht, und er hatte seine ursprüngliche Meinung geändert, nach der es für einen Musiker seines Ranges peinlich war, Kinder zu unterrichten, davon eines sogar »nur« ein Mädchen.

Die Mendelssohn-Familie war ihm seit langer Zeit bekannt gewesen. Noch als Maurermeister hatte er die Renovierungsarbeiten der Bartholdy-Meierei geleitet, und später sangen Abraham und Lea Mendelssohn unter seiner Chorleitung in der Sing-Akademie.

Von Anfang an hatten sich die beiden Zelter als Kompositionslehrer für Felix und Fanny gewünscht. Zelter hatte ihre Anfragen jedoch immer abgelehnt. Als ihn Lea bat, die beiden Kinder wenigstens in den Chor der Sing-Akademie aufzunehmen, konnte er nicht mehr nein sagen, zumal die Mendelssohns mit ihrer finanziellen Unterstützung der Akademie nicht kleinlich waren. Nach der Aufnahmeprüfung erklärte er mürrisch, die Kinder hätten bestanden, stufte sie aber nur mit der Note »brauchbar« ein. Später, als er wusste, wie vollkommen sie ihr Instrument Klavier beherrschten, ließ er sie überhaupt nicht mehr singen, sondern teilte sie zur Begleitung des Chors ein. Damit, so meinte er, sei der Gefälligkeit Genüge getan.

Dann stürzte eines Morgens Lea Mendelssohn in sein kleines Arbeitszimmer hinter der Bühne und warf ihm mit einem Knall einen Packen Notenhefte auf den Tisch. »Lesen Sie!«, zischte sie im Befehlston und pflanzte sich vor ihm auf. Ganz offenkundig hatte sie eine schlaflose Nacht hinter sich, in der der Entschluss gereift war, sich nicht mehr abweisen zu lassen.

Jede andere hätte Zelter bei diesem Benehmen einfach hinausgeworfen. Dies hier aber war die feine Frau Mendelssohn, die liebenswürdige Dame, die ihm eigentlich immer sympathisch gewesen war.

»Was ist das?«, fragte er daher nachsichtiger, als es eigentlich seine Art war.

»Die Kompositionen meines Sohnes. Lesen Sie … Bitte!«

Zelter errötete. Er erlebte plötzlich einen Augenblick des Wiedererkennens. Genau wie diese Frau war er selbst vor langen Jahren vor dem Schreibtisch des großen Kirnberger gestanden und hatte ihm seine Kantate präsentiert. Er hatte darauf gewartet, dass sein Werk anerkannt würde, gelobt vielleicht sogar. Gab es einen schmerzlicheren Augenblick als jenen, wenn das eigene Werk zurückgewiesen wurde?

»Bitte, Herr Professor! Lesen Sie!« Leas Angriffslust war verflogen. Stattdessen kämpfte sie nun gegen die aufsteigenden Tränen an.

Zelter wurde bewusst, wie sehr sich seine Situation geändert hatte. Nun war er derjenige, der hinter dem Schreibtisch saß und in bittende Augen sah. Die weitaus komfortablere Rolle, dachte er, und doch fühlte er sich nicht wohl dabei. Er räusperte sich und wies mit der Hand auf den Stuhl ihm gegenüber. »Nehmen Sie Platz, gnädige Frau!«, sagte er versöhnlich.

Lea gehorchte. Mit zitternden Händen schob sie den Papierstoß näher an Zelter heran. »Bitte!«, wiederholte sie leise.

Zelter gab nach. Nur einen Blick wollte er darauf werfen, auf das Gekritzel eines Kindes. Nur aus Höflichkeit, und damit er endlich wieder seine Ruhe hatte. Nur einen einzigen Blick …

Doch dann vergaß er die Zeit. Es war, als bewegte sich der Zeiger der Uhr an der Wand hinter ihm immer schneller. Manchmal klopfte jemand und wollte mit Zelter sprechen, doch der hob nicht einmal den Kopf, sondern winkte nur ab, während Lea in seinem Gesicht zu lesen suchte und von Minute zu Minute ruhiger wurde.

Welch ein Werk!, dachte Zelter. Andere schufen so viel nicht in Jahrzehnten. Und welch eine Begabung! Chorwerke für Klavier und Orgel, Kammermusik, Solo- und Chorlieder, geistliche Kammermusik, kurze dramatische Szenen, ein fertiges Singspiel sogar … Und das alles sollte dieser übermütige kleine Bursche geschaffen haben, der – zugegeben – Klavier spielte wie ein Alter, den Zelter aber erst vor ein paar Tagen dabei erwischt hatte, wie er das Treppengeländer in der Sing-Akademie hinunterrutschte?

Es ging schon gegen Mittag, als Zelter die Notenhefte säuberlich übereinanderlegte und sich erhob. Er reichte Lea den Packen. »Morgen früh um halb acht!«, sagte er so schroff wie immer. »Meinetwegen beide Kinder. Aber nur probeweise!«

Lea lächelte, als hätte er ihr das Leben gerettet. »Halb acht, wie schön!« Sie wollte noch mehr sagen, aber es hatte ihr die Rede verschlagen. Vor Glück stolperte sie beim Hinausgehen über die Schwelle.

Zelter sah ihr nach und dachte an Kirnberger, der ihn abgewiesen hatte.

Schon nach wenigen Wochen teilte Zelter den Eltern mit, dass er nicht die Absicht habe, den beiden Kindern weiterhin Instrumentalunterricht zu erteilen. »Klavieraufgaben kann ihnen auch ein anderer stellen«, erklärte er in seinem knurrigen Tonfall. »Außerdem soll Felix Geige und Orgel perfekt lernen. Wie ich ihn kenne, wird er sein Ziel erreichen. Für die Violine empfehle ich die Herren Henning und Rietz, für die Orgel den Organisten der Marienkirche, August Bach.« Er knurrte. »Natürlich nicht verwandt mit dem großen Johann Sebastian! Bach heißen viele.« Er zögerte. »Sie dürfen sich nicht daran stören, dass dieser Bach – der Organist, meine ich – kein besonders umgänglicher Mensch ist.« Er bemerkte nicht, dass sich Lea und Abraham verstohlen zulächelten. Aus Zelters Mund fanden sie diese Einschätzung ungewollt erheiternd.

»Und Sie?«, fragte Lea dann sogleich besorgt. »Sie wollen uns doch nicht etwa verlassen?«

Zelter schüttelte den Kopf. »Bestimmt nicht, gnädige Frau!«, antwortete er. »Ich werde mich von nun an auf die Kompositionslehre konzentrieren, das heißt, ich werde Ihre Kinder im strengen Kontrapunkt unterrichten, der Domäne der musikalischen Gelehrsamkeit. Man mag es kaum glauben, aber sie sind reif dafür.« Seine Wangen, die er sich während der eisigen Wintermonate auf dem Bau erfroren hatte, röteten sich – ein Zeichen, dass er aufgeregt war. »Wir werden mit Kompositionen im Stil Bachs beginnen, in denen die Stimmen abschnittsweise ausgetauscht werden. Musikalische Gedankenspiele sozusagen. So habe ich es auch bei meinem Mentor Fasch gelernt.« Er wollte weitersprechen, doch Lea hob abwehrend die Hand. »Langsam, Herr Professor!«, rief sie. »Sie verlangen zu viel von mir. Aber Felix und Fanny werden Ihnen folgen können, da bin ich sicher.«

3

Und nun: Weimar. Das gelehrte, vornehme Weimar. Die Musenstadt. Juwel unter den kleinen Provinzresidenzen, die dem Glanz des einstigen Versailles nacheiferten. Jeder unbedeutende Duodezfürst sein eigener Sonnenkönig, auch wenn die Autorität von dessen Erben längst in der Asche der großen Revolution versunken war. Nicht einmal ein Napoleon war danach noch imstande gewesen, seine Macht zu bewahren. Und schon wieder wankte in Frankreich der Thron, und die Rufe nach einer neuerlichen Revolution klangen auf – wenn auch noch gedämpft und vereinzelt.

Gleichheit? Brüderlichkeit? In den kleinen deutschen Herzogtümern lebte er noch, der alte Geist des unüberschreitbaren Oben und Unten, den höchstens die Künstler überwinden konnten. Der Adel scharte sich um den Hof des Herrschers – nicht wie einst in Frankreich in Frivolität und Verschwendungssucht, sondern fast bürgerlich gesittet, beseelt aber durch die Hingabe an Wissen und Kunst. Die Begabtesten stiegen am höchsten, und den allerhöchsten Platz nahm er ein: Goethe.

Er war nicht mehr jung, und je weiter sein Alter fortschritt, umso sehnsüchtiger befasste er sich mit dem Gedanken an das Kind und den jungen Mann, der er einst gewesen war. Er sah sich selbst im Hause seiner Eltern. Er hörte das Lachen seiner Mutter und sein eigenes, und er kam zu dem Schluss, dass das fröhliche Kind, dem die Welt gehörte, noch immer in ihm war. Wie hätte er die unerhörte Zahl und die Vielfalt seiner Werke schaffen können, hätte ihn nicht der grenzenlose Wahnwitz der Kindheit dazu ermutigt? »Nur wer Kind bleibt sein Leben lang, kann ein wahrer Künstler sein«, schrieb er an seinen Freund Zelter nach Berlin und berichtete dann von jenem Besuch des Kindes Wolfgang Amadeus Mozart, in dessen Genialität er sich selbst wiedererkannt hatte, auch wenn ihn das allzu ungezwungene Benehmen des Knaben befremdete. Wo lag die Grenze zwischen dem Kindlichen und dem Kindischen? Und doch waren zwischen den respektlosen Späßchen des Knaben immer wieder Worte einer uralten Weisheit aufgeklungen, die sich in seiner Musik widerspiegelte.

Inzwischen war Mozart längst gestorben, und Goethe fragte sich, ob seinem einstigen Gast wohl bis zum Tode das innere Kind erhalten geblieben war. »Ist Genialität möglich ohne Kindlichkeit?«, fragte er Zelter. Anstatt einer Antwort kündigte ihm jener seinen Besuch an: »Meinem besten Schüler will ich gern Dein Angesicht zeigen.«

Doch es ging Zelter nicht allein darum. Vor allem wollte er – umgekehrt – seinem verehrten Freund diesen Knaben, seinen Schützling, präsentieren, der ihn vielleicht an das einstige Selbst erinnerte. Wie ein Geschenk wollte er den Zwölfjährigen nach Weimar bringen. Vielleicht würde Goethe dann das Wunder, mit dem er selbst begabt worden war, in seinem jungen Gast wiedererkennen.

Sie begegneten einander, und es schien ihnen so, als wären sie schon immer miteinander bekannt gewesen: der dreiundsiebzigjährige Dichter und das zwölfjährige Kind, das ihm so unbefangen in die Augen blickte, als stünde da ein gleichaltriger Freund. Alle Welt redete voller Romantik von Seelenverwandtschaft. Sogar Felix hatte schon von diesem Modephänomen gehört. Erst viele Jahre später kam ihm in den Sinn, dass genau diese Beziehung zwischen Goethe und ihm bestanden haben mochte.