8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Herbig, F A

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

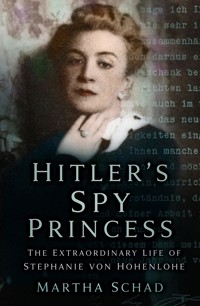

Das spannende Porträt einer einflussreichen Frau in der Männerwelt des Vatikans zur Zeit Pius' XII. Sie stand vierzig Jahre an der Seite von Papst Pius XII. Nie hatte eine Frau im Vatikan so viel Macht wie die Ordensschwester aus Altötting, die 1919 bei Nuntius Eugenio Pacelli in "Hausdienst" trat und zur einflussreichen Privatsekretärin des späteren Papstes Pius XII. aufstieg. Sie begleitete ihn auf seinen apostolischen Reisen und leitete das päpstliche Hilfswerk in Rom. Sie war eng vertraut mit den Kardinälen Faulhaber aus München und Spellman aus New York. Martha Schad zeichnet den Lebensweg der Schwester Pascalina auf der Grundlage bislang unbekannten Archivmaterials.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 338

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Martha Schad

Gottes mächtige Dienerin

Schwester Pascalina und Papst Pius XII.

Mit 25 Fotos

Herbig

Für Schwester Dr. Uta Fromherz, Kongregation der Schwestern vom Heiligen Kreuz, Menzingen in der Schweiz

Besuchen Sie uns im Internet unter

Inhalt

Teil I 1894–1929 In der Nuntiatur in München und Berlin

Von Ebersberg nach Altötting

Im Dienst für Nuntius Pacelli in München und Berlin

Teil II 1930–1939 Im Vatikan mit dem Kardinalstaatssekretär Pacelli

Der vatikanische Haushalt

Reisen mit dem Kardinalstaatssekretär

»Mit brennender Sorge«, 1937

Teil III 1939–1958 Im Vatikan mit Papst Pius XII.

Judenverfolgung, Hunger und Not

Das päpstliche Hilfswerk –Michael Kardinal von Faulhaber

Mächtige Hüterin

Teil IV 1959–1983 Oberin am päpstlichen nordamerikanischen Priesterkolleg in Rom

Leben ohne Papst Pius XII.

Letzte Reisen

Anhang

Literaturverzeichnis

Dank

Abbildungsnachweis

Archive

Personenregister

Teil I 1894–1929 In der Nuntiatur in München und Berlin

1 Schwester Pascalina als junge Nonne

Von Ebersberg nach Altötting

»Vielleicht bin ich deshalb so heiter, weil wir so viele zu Hause waren. Luftschaukeln gab es im Garten und eine riesige Scheune, in der wir herrlich spielen konnten.«1› Hinweis

Josefine Lehnert aus Ebersberg

Josefine Lehnert war die siebte von zwölf Geschwistern; sie kam am 29. August 1894 in Ebersberg in Oberbayern zur Welt. Ihr evangelischer Vater Georg (1861–1923) aus Ingolstadt war Postbote in Ebersberg, ihre Mutter Maria (*1860, †12.4.1926) stammte aus der wohlhabenden katholischen Familie Dierl aus Dachau. Die junge Frau galt als gute Partie und konnte bei einer Eheschließung mit einer schönen Mitgift rechnen. Da sie sich allerdings in den evangelischen Georg verliebt hatte, wurde sie enterbt.

Die ersten sechs Kinder wurden noch in München geboren, dann konnte Vater Lehnert ein Haus in Ebersberg kaufen, das er umbaute. An das ursprüngliche Bauernhaus erinnert lediglich die Ausstattung der Bauernstube mit dem großen Holztisch und der Eckbank im Herrgottswinkel. Dennoch wurde in vielen Zeitungsberichten über Schwester Pascalina ihr Elternhaus fälschlich immer als Bauernhof bezeichnet, sogar mit dem Hinweis auf eine landwirtschaftliche Tätigkeit des Vaters.

Ebersberg war einst »Altbayerns berühmtester Wallfahrtsort«. Dort befindet sich eine der bedeutensten Reliquien auf bayerischem Boden, die Hirnschale des heiligen Sebastian, die ein Ebersberger Mönch schon 931 aus Rom mitgebracht hatte, wo das Skelett des Heiligen ruht. Vor allem in den Pestjahren schwoll der Pilgerstrom an. Schließlich gilt der römische Offizier Sebastian, der um 285 den Märtyrertod fand, seit jeher als Pestheiliger.

In Ebersberg wuchsen Josefine Lehnert und ihre Geschwister auf. Der Kinderreigen bestand aus2› Hinweis:

Magdalena (1882–1955) heiratete den Schuhmacher August Brenner aus München.

Juliana (1885–1974): verheiratet Bauer, eine Tochter Juliana.

Joseph, geboren 1888 kam bei einem Sportunfall 1921 ums Leben. Dieser Tod war ganz besonders für die Mutter ein schlimmer Schicksalsschlag. Joseph hatte ihren innigsten Wunsch erfüllt und war Priester geworden.

Georg kam 1890 zur Welt. Er fiel als Soldat am Ende des Ersten Weltkrieges 1918 in Belgien.

Hans, Taufname Johann, wurde 1891 geboren. Er fuhr schon mit fünfzehn Jahren zur See und wanderte kurz vor dem Ersten Weltkrieg in die Vereinigten Staaten aus, wo er 1982 in Seattle starb. Der Kontakt zu den Geschwistern blieb zeitlebens erhalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Hans Lehnert mit seiner Frau Elisabeth zweimal in Rom zu Besuch bei seiner Schwester Josefine/Pascalina.

Maria (1893–1946) trat 1921 ebenfalls in den Orden der Barmherzigen Schwestern in München ein; sie übernahm den Klosternamen ihrer verstorbenen Schwester.

Josefine (1894–1983), liebevolle »Finele« genannt, besuchte die Volks- und Hauswirtschaftsschule in Ebersberg und ließ sich zur Handarbeitslehrerin ausbilden. Sie trat in den Orden der Lehrschwestern vom Heiligen Kreuz in Altötting ein; Klostername Pascalina.

Anna (1896–1921) trat 1916 in den Orden der Barmherzigen Schwestern in München ein; sie nahm den Klosternamen Gradulpha an.

Ferdinand (1899–1978) war von 1933 bis 1945 Hauptschriftleiter der Landkreiszeitung »Der Oberbayer« (ab 1936 in »Ebersberger Anzeiger« unbenannt) und von 1957 bis 1972 Bürgermeister von Ebersberg. Er heiratete 1957 Valerie, geb. Buchmeier. Sie haben zwei Kinder: Johannes Georg, geb. 1957, und Birgit Anna, geb. 1960.

Barbara (1901–1992) heiratete den Beamten Franz Kinskofer; 1934 kam Tochter Martha zur Welt.

Zwei Kinder der Familie Lehnert starben im Säuglingsalter.

Lehrschwester vom III. Orden desheiligen Franziskus von Assisi

Am 24. Mai 1913, kaum neunzehnjährig, trat Josefine Lehnert in Altötting als Kandidatin in die Kongregation der Lehrschwestern vom Heiligen Kreuz ein. Diese Kongregation geht zurück auf den Kapuziner Theodosius Florentini (1808–1865). Er wollte durch den Einsatz von Ordensschwestern in Schulen den katholischen Glauben im Volk, namentlich unter den Frauen, erhalten. Gläubige Lehrkräfte, die den anderen an wissenschaftlicher Bildung in nichts nachstehen, sollten in katholischen Schulen die Kinder in christlichem Geist erziehen. In dem von ihm seit 1839 als Spiritual betreuten Kapuzinerinnenkloster Mariä Krönung in Baden bei Zürich ließ er drei junge Frauen auf seine Kosten als zukünftige Lehrerinnen ausbilden: Maria Anna Heimgartner (1822–1863), Anna Maria Kramer (1823–1859) und Walburga Mäder (1824–1854). Sie sollten die Begründerinnen des Ordens werden.

Maria Anna Heimgartner stammte aus Fislisbach, Kanton Aargau, Schweiz. Sie besuchte von 1839 bis 1841 das Institut der Kapuzinerinnen in Baden. Im Jahr 1841 hob die Regierung des Kantons Aargau alle Klöster im Kanton auf. Theodosius Florentini musste fliehen. Dabei lernte er das Lehrschwesterninstitut von der Göttlichen Vorsehung in Rappoltsweiler (Ribeauvillé) im Elsaß kennen. Auf seinen Wunsch gingen Maria Anna Heimgartner, Anna Maria Kramer und später auch Walburga Mäder als Schülerinnen und Novizinnen dorthin. Sie erhielten die Schwesternnamen Bernarda, Feliciana und Cornelia.

Theodosius rief im September 1844 die drei Schwestern zu sich und gab ihnen Anweisungen für ihren Beruf als Lehrerinnen sowie für ihr Ordensleben. Vor ihm legten sie am 10. Oktober 1844 ihre Profess als Mitglieder des Dritten Ordens des heiligen Franziskus ab. Bernarda wurde zur Oberin bestimmt.3› Hinweis Am gleichen Tag brachen die drei auf und erreichten am 17. Oktober in Begleitung von Pfarrer Röllin Menzingen im Kanton Zug.

Am 3. November begann Feliciana mit zweiunddreißig Schülerinnen den Unterricht an der Oberschule, am 27. November Bernarda mit sechsundfünfzig Schülerinnen an der Unterschule. Auf Vorschlag von Feliciana nannten sie sich fortan »Lehrschwestern vom Heiligen Kreuz«. Ein Hilfsverein aus Zuger Geistlichen und Politikern kaufte in Menzingen 1851 ein Haus für die Schwestern, damit sie dort ein Seminar für Lehramtskandidatinnen führen konnten.

Im Jahr 1883 waren die ersten Lehrschwestern aus Menzingen einem Ruf in die Mission von Südafrika gefolgt. Die ersten Schwestern gingen nach Umtata, wo die Armut unendlich groß war. Schwester Philothea, Oberin in Umtata, war 1893 gezwungen, Schwester Elekta Kaltenbach auf eine Sammelreise nach Europa zu schicken. In ihrer Heimat Baden wandte diese sich an die ihr bekannte Witwe Kreszentia Löffler, die sofort bereit war, eine bedeutende Summe für die Mission zur Verfügung zu stellen. Den anderen Teil ihres Vermögens wollte die fromme Witwe zur Gründung eines Missionshauses verwenden, in dem die Ewige Anbetung gepflegt werden sollte.

Die Generaloberin Salesia Strickler beauftragte Schwester Elekta, ein Haus in Bayern zu suchen. Am Aschermittwoch 1895 kam Schwester Elekta in Altötting an, nachdem ihre Suche in der Nähe von Augsburg erfolglos geblieben war. In Altötting konnte sie das Schmidsche Anwesen im Namen der Witwe Löffler erwerben, das 1896 in ein Missionshaus umgebaut wurde. Dort erhielten zunächst junge Mädchen in einem zweijährigen Kurs ihre Ausbildung für die Arbeit in den ausländischen Missionen.

Im Oktober 1896 zog Schwester Elekta mit der ersten Kandidatin, Anna Ostermayr, in das Kreszentiaheim genannte Haus ein. Tharsilla Thanner (1861–1937, Profess 1887) aus Probstried in Bayern übernahm 1901 in der Nachfolge von Schwester Elekta als Provinzoberin das Haus in Altötting.

Josefine Lehnert wurde im Jahr 1913 Postulantin im Kreszentiaheim in Altötting. Die junge Frau legte am 4. Oktober 1917 ihre Erstprofess und am 5. Oktober 1923 die ewige Profess ab und nahm den Klosternamen Pascalina an. Sie hatte sich speziell für diesen Orden entschieden, da ihr Lebensziel feststand: Gott zu dienen in der Mission. Die Kongregation hatte bei Pascalinas Eintritt rund 1700 Mitglieder. In Altötting waren sechzehn Schwestern, neun in Wimbledon, 40 in Sondrio im Veltlin/Italien, 1230 in der Schweiz, 223 Schwestern im südlichen Afrika mit großen Schulen und zahlreichen Missionsstationen, 140 Schwestern in Chile mit fünfzehn Schulen mit Internat und Externat sowie zwölf Schwestern in Kerala/Indien, die sich ausschließlich der Krankenpflege widmeten.4› Hinweis Von Altötting aus gingen die jungen Schwestern entweder nach Chile oder ins südliche Afrika. Das war während des Krieges Pascalinas Zukunftsperspektive. Doch ihr Wunsch ging nicht in Erfüllung.

In der Zeit des Ersten Weltkrieges entstand 1915/16 ein Vergrößerungsbau des Heimes, an den sich der Neubau der Herz-Jesu-Anbetungskirche5› Hinweis anschließt. 1968 erfolgte die Umbenennung des »Kreszentiaheims« Altötting in »Provinz- und Missionshaus Heilig Kreuz«.

Marienheim Mussenhausen

Schwester Pascalina war 1918 als Handarbeitslehrerin und Erzieherin in das Marienheim ins schwäbische Mussenhausen geschickt worden.6› Hinweis Der Grund dafür war, dass den Schwestern des Kreszentiaheimes durch den Ersten Weltkrieg weitere Wirkungsfelder zugefallen waren, zuerst die ambulante Krankenpflege, dann das Unterrichten an Arbeits- und Hauswirtschaftsschulen. Zudem waren während der Kriegszeiten Ausreisen in die Mission unmöglich geworden.

Über diese Zeit Pascalinas im Marienheim in Mussenhausen sind so gut wie keine Aufzeichnungen vorhanden. Als Glücksfall zeigt sich ein an Schwester Pascalina gerichteter Brief der damaligen Mitschwester Antonia Reichenberger (1893–1981) vom 21. Februar 1919 geschrieben im Kreszentiaheim Altötting.7› Hinweis Schwester Antonia durfte damals mit der Mutter Oberin und Mutter Assistentin zu einem Festakt nach Mussenhausen fahren. Es wurden die Hauskapelle und der Neubau des Marienheims eingeweiht. Sie traute ihren Augen nicht, als sie das »wunderschöne Marienheim« sah, und sie wünschte sich nichts sehnlicher, als diese Freude mit Pascalina teilen zu können. Aus einem zu ihrer Zeit »unansehnlichen Posten«, war nun ein schönes Seniorenheim geworden.

Dieser Brief ist vor allem ein wichtiger Hinweis auf die Tatkraft der jungen Schwester Pascalina, die damals gerade einmal vierundzwanzig Jahre alt war. Antonia schrieb weiter: »Haben doch Sie, vor Sie in die Nuntiatur kamen, den ersten energischen Anfang gemacht und dort die ersten heroischen Opfer gebracht! Und wären Sie nicht gewesen, zur Zeit als wir den ›Saalbau‹ ganz übernommen hatten, wäre das Marienheim heute bestimmt nicht, was es ist. Die Jahre, die ich in Mussenhausen und Sie in der Nuntiatur waren, zogen wieder frisch an meinem Geist vorüber, als wäre alles, was sich zugetragen hatte gestern gewesen.«8› Hinweis

Schwester Antonia schwärmte weiter: »Immer wieder musste ich sagen: Lieber Gott, wie gut bist Du, und wie unendlich viel verdanken wir doch der lieben, guten Madre Pascalina!«9› Hinweis Sie hoffe, dass sich Pascalina noch daran erinnere, wie sie beide mit den Bauplänen in der Tasche beim damaligen Kultusminister Franz Matt10› Hinweis (1860–1929) eine Audienz bekamen und dann »mit der scheinbar unmöglichen Bauerlaubnis auch Tonnen und Tonnen Zement«.11› Hinweis

Das dürfte ziemlich einmalig gewesen sein, dass zwei junge Schwestern beim Ministerialdirektor des Staatsministeriums des Inneren für Kultur- und Schulangelegenheiten vorsprachen, damit die Schule in Mussenhausen vergrößert werden konnte.

Schwester Antonia war 1921 für ein Jahr zusammen mit Schwester Pascalina an der Münchener Nuntiatur, kehrte dann wieder nach Mussenhausen zurück. So oft sie dann nach München kam, um für Mussenhausen die nötigen Einkäufe zu besorgen, traf sie sich mit Pascalina, die sie sehr gerne mochte. Antonia meinte: »Vielleicht habe Pascalina es nie realisiert, wie viele schwere Klötze sie von den Herzen der Schwestern wälzte und wie viel unsagbare Freude sie ihnen bereitete.«12› Hinweis

Die Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul

Zwei leibliche Schwestern von Josefine Lehnert traten in den Orden der Barmherzigen Schwestern in München ein. König Ludwig I. von Bayern hatte in Frankreich den Orden der Barmherzigen Schwestern kennengelernt und den Wunsch geäußert, diesen Orden auch ins Königreich Bayern zu holen. Nach Verhandlungen zwischen dem Münchner Stadtmagistrat und dem Mutterhaus Straßburg kamen am 10. März 1832 zwei Schwestern nach München, um hier eine neue Gemeinschaft zu gründen: Schwester Ignatia Jorth sollte im Allgemeinen Krankenhaus in der Nähe des Sendlinger Tors Oberin werden. Die zweite Schwester, Apollonia Schmitt, war als Novizenmeisterin für die sechsundvierzig Mädchen vorgesehen, die dort bereits warteten, weil sie Barmherzige Schwestern werden wollten.13› Hinweis

Die Barmherzigen Schwestern waren und sind bis heute vor allem in der Krankenpflege, aber auch in der Altenpflege sowie der Kinder- und Jugendpflege tätig.14› Hinweis Für diesen Dienst hatten sich Pascalinas Schwestern Anna und Maria entschieden.

Anna Lehnert, am 19.12.1896 in Ebersberg geboren, trat am 2. Oktober 1916 in den Orden der Barmherzigen Schwestern in München ein. Ihre Einkleidung fand am 2. September 1917 und die Profess am 19. November 1919 statt.

In der »Geschichte der Barmherzigen Schwestern vom Hl. Vinzenz von Paul« findet sich unter dem Jahr 1920 folgender Eintrag: »Unsere junge Schwester M. Gradulpha Lehnert lag schwer krank im Krankenzimmer. Exzellenz Nuntius Pacelli besuchte sie öfter. Sie war die leibliche Schwester von Mater Pascalina, die ihm den Haushalt führte und zum Kloster der Kreuzschwestern in Altötting gehörte.«15› Hinweis Des Weiteren steht in der Chronik: »Der Hohe Herr, wie ihn die dienende Schwester M. Pascalina nannte, kam oft ins Mutterhaus, ins Postulat und bald verband ihn treue Freundschaft mit dem Orden.«16› Hinweis

An welcher Krankheit die junge Schwester litt, ist nicht überliefert. Sie starb im Alter von nur fünfundzwanzig Jahren in München. Pascalina trauerte sehr um sie. Ihr »Dienstherr« Eugenio Pacelli sandte an den Prälaten Johann Baptist Pfaffenbüchler, Superior des Ordens der Barmherzigen Schwestern, am 27.1.1921 ein rührendes Kondolenzschreiben: »Mit lebhafter Teilnahme und tiefem Schmerz habe ich die traurige Kunde von dem Heimgang der Ehrwürdigen Schwester Maria Gradulfa auch durch Ihren sehr werten Brief von gestern vernommen. Ihre aufrichtige Frömmigkeit, ihre vorbildliche klösterliche Regeltreue, sowie ihr unermüdlicher Eifer in der Krankenpflege und schließlich erbauliche Ergebenheit in der letzten schweren Krankheit lassen uns fest darauf vertrauen, dass ihre stets gottsuchende Seele sich bereits des Lohnes ihrer bewundernswerten Tugenden erfreut. Trotzdem habe ich nicht versäumt, für die nunmehr in Gott ruhende Seele der guten Schwester und Dienerin echt christlicher Barmherzigkeit meine Gebete und auch das hl. Messopfer Gott darzubringen.«17› Hinweis

Noch im Todesjahr ihrer Schwester Anna trat Maria Lehnert (geb. 16. Februar 1893 in Ebersberg) am 1. Oktober ebenfalls in den Orden der Barmherzigen Schwestern in München ein; die Einkleidung fand am 27. September 1922 statt, die Profess am 15. Dezember 1924. Die ewigen Gelübde legte sie am 7. April 1935 ab. Maria Lehnert nahm den gleichen Klosternamen an wie ihre im Januar 1921 verstorbene Schwester Anna: nämlich Gradulpha, was durchaus üblich war, aber auch auf eine große geschwisterliche Zuneigung hinweist.18› Hinweis

Als erlernten Beruf gab Maria Kindermädchen an, im Meldebogen von Ebersberg steht als Beruf Köchin.19› Hinweis Im Orden war sie als Krankenschwester tätig. Sie hatte eine staatliche Anerkennung als Säuglingsschwester und nahm 1937 an einem Desinfektionskurs teil. Nach mehreren Stationen begann sie am 21. November 1931 als Krankenschwester im Krankenhaus Traunstein ihren Dienst, dem sie bis zur ihrem Tod 1946 treu blieb.

In diesem aufopferungsvollen Dasein gab es einen ganz besonderen Höhepunkt. Pascalina lud ihre Schwester im Jahr 1933 nach Rom ein. Und dies zu einem ganz besonderen Anlass: die am 28. Mai 1933 stattfindende Seligsprechung der Barmherzigen Schwester Katharina Labouré (1806–1876) unter Papst Pius XI.20› Hinweis

Die Reise nach Rom begann am 25. Mai in Gesellschaft des Prälaten Pfaffenbüchler sowie der Schwestern Berthilia Hidringer und Clementia Schaetz. Schwester Pascalina hatte sich sehr bemüht, für alle Hotelzimmer zu besorgen. Schließlich stand sie mit einem Wagen am Bahnhof in Rom zum Empfang bereit. Der Aufenthalt in der Ewigen Stadt war für alle ein großes Erlebnis. Besonders fröhlich klingt der Dankesbrief an Schwester Pascalina:

München 13. Juni 1933

Liebe Schwester Pascalina,

wir danken für das Schöne und Überwältigende, dass wir aus der Hand Seiner Eminenz die heilige Kommunion empfangen durften, noch dazu mit dem hohen Herrn speisen und ihn so oft sehen und sprechen durften.

Ihnen liebe Schwester M. Pascalina drücken wir drei im Geiste noch eigens die Hand für Ihr stets so liebevolles Entgegenkommen und weil Sie immer so präzis da standen mit Ihrer Macchina, dieser edlen Maschine mit dem guten Raphaelo, die uns schnellstens an die Anima (Collegio Teutonico di Santa Maria dell’Anima, Anm. d. Verf.) beförderte und so das langsame Tempo der »Barmherzigen« wieder gutmachte. Übrigens hofften wir ein Lob zu ernten für unsere flinken Aus- und Einstiege in die Macchina; auf der Heimfahrt haben wir diesbezüglich ein wenig angetupft. Hochwürdigster Herr Prälat habe aber bloß lachen müssen über diese Hoffahrt, denn es ist ihm unsere Schnelligkeit überhaupt nicht aufgefallen, das ist allerhand, gell. Manchmal sehe ich noch Ihre entsetzten Augen, wenn Sie unser ansichtig wurden und wir jedesmal getreulich wieder bewaffnet waren mit unseren großen Parapluies; der Aufzug hat Ihnen immer besonders gefallen, was?

Nach 22 1/2 stündiger Fahrt sind wir glücklich in München angelangt; am Mittwoch mittags 12 1/2 Uhr ist die liebe Schwester M. Gradulpha nach Traunstein abgereist. …

Auf frohes Wiedersehen in Adelholzen freut sich

Ihre dankbare Schwester M. Berthilia21› Hinweis

Als Geschenk von Kardinalstaatssekretär Pacelli brachten die Pilger 1933 ein schönes Reliquiar der seligen Katharina Labouré mit nach München.

Zwischen Schwester Pascalina und Schwester Maria Berthilia Hidringer (1892–1960, Profess 1915) begann damals eine lebenslange Freundschaft. Berthilia war unter Anleitung ihrer Oberin für die Arbeit im Schreibzimmer herangebildet worden, wo sie bis zu ihrem Tod blieb. Sie hatte in den Jahren, da Nuntius Pacelli in München weilte, diesen »Hohen Herrn« zu betreuen, sowohl im Postulat als im Mutterhaus und Adelholzen.22› Hinweis Schwester Pascalina bedauerte es immer wieder, dass sie sich während der Zeit des Zweiten Weltkrieges überhaupt nicht mehr sehen konnten. Sie schickte jedoch oft den päpstlichen Segen über die Alpen nach München.

In vielen Briefen Pascalinas aus Rom an die Münchner Schwester Berthilia finden sich immer wieder Grüße an ihre leibliche Schwester Gradulpha. Einer der Briefe endet mit dem netten Satz: »Wenn Sie mal mein Schwesterlein sehen, ebenfalls einen lieben Gruß. – Vergessen Sie mich nicht beim Tabernakel. Immer Ihre treue Sr. M. Pascalina.«23› Hinweis

Ein anderes Mal endet der Brief mit Bezug auf die Romreise: »Herzliche Grüsse Ihren lieben Begleiterinnen, meinem Schwesterlein und der lieben Sr. Berthilia, selbstverständlich zuerst dem Hochwürdigsten Herrn Prälat.«24› Hinweis

Am 11. März 1934 fand die Heiligsprechung der seligen Louise de Marillac (1591–1660) durch Papst Pius XI. statt. Wiederum reiste eine Delegation der Barmherzigen Schwestern nach Rom. Schwester Pascalina kümmerte sich um sie, besorgte schöne Plätze bei der Heiligsprechung und begleitete die Gruppe durch Rom. Nach München zurückgekehrt, erhielt Schwester Berthilia »noch ein paar Bildchen der lieben Seligen, die Ihnen ihr Leben lang nicht nur als Mitschwester, sondern auch deshalb teuer bleiben wird, weil Sie ihr zuklatschen durften, als sie im wundervollen Petersdom zur Ehre der Altäre erhoben wurde.«25› Hinweis Große Freude herrschte bei den Barmherzigen Schwestern in München als sie erfuhren, dass es Schwester Pascalina gelungen war, ihnen eine Reliquie der Ordensstifterin zuzusenden.

Rom, 4. April 1934

Liebe ehrwürdige Frau Mutter!

Heute darf ich Ihnen eine Freudenbotschaft bringen. Seine Eminenz gab gestern einen Ihnen bekannten geistlichen Herrn eine Reliquie Ihrer hl. Ordensstifterin mit und dieser Tage werden Sie dieselbe wohl erhalten. Ich freue mich mit Ihnen und hätte Sie Ihnen am liebsten selber gebracht. Auch die Urkunde liegt bei. Ich hoffe, dass sie sorgfältig genug verpackt ist, so dass nichts passieren kann.26› Hinweis

Völlig überraschend verstarb Schwester Gradulpha am 6. November 1946 an Typhus. Ihre Kranken hatten sie angesteckt. »Sie war nicht einmal dreiundfünfzig Jahre alt und die sechste von uns zwölfen. Auch die sechste im Sterben, ich bin die siebte –?«27› Hinweis Pascalinas Ängste waren verständlich, aber es zeigte sich, dass ihr noch ein langes, erfülltes Leben bestimmt war.

Aus Rom bat Schwester Pascalina den Münchner Kardinal Michael von Faulhaber: »Darf ich Eure Eminenz um ein Memento bei der Heiligen Messe für meine kürzlich verstorbene Schwester Gradulpha, Barmherzige Schwestern Traunstein, bitten. Vielleicht haben Eure Eminenz schon davon gehört. Sie starb in Traunstein, wo sie seit vielen Jahren die Infektionskranken betreute. Vergelts Gott.«28› Hinweis

Im Dienst für Nuntius Pacelli in München und Berlin

»Die hohe schlanke Gestalt, das sehr schmale, bleiche Antlitz, dem zwei seelenvolle Augen eine eigene Schönheit gaben.«

Haushälterin in München

Schwester Pascalina hatte 1918 gerade einige Monate in dem schwäbischen Dorf Mussenhausen einer Schar Mädchen Nähen und Handarbeiten beibringen wollen, da erhielt sie ein Telegramm aus Altötting. Die Oberin Tharsilla Thanner (1862–1937, Profess 1887 in Menzingen) teilte ihr mit, dass sie »aushilfsweise« für zwei Monate für den Hausdienst in der Nuntiatur in München eingesetzt werden würde. Pascalina verabschiedete sich von ihren Schützlingen und versprach, bald wiederzukommen.

Immer wieder tradiert ist der Hinweis, dass die junge Schwester in das Mutterkloster der Lehrschwestern vom Heiligen Kreuz nach Menzingen in die Schweiz geschickt wurde, um dort Kochen, Nähen und Haushaltsführung zu erlernen.29› Hinweis

Der Jesuit Robert Leiber, ab 1924 Sekretär von Pacelli,30› Hinweis schrieb über den Beginn der Tätigkeit von Schwester Pascalina in München:

… Schwester Pasqualina Lehnert, aus Ebersberg in Oberbayern, hat er nicht, wie immer und immer wieder erzählt wird, in romanhafter Form in Einsiedeln kennen gelernt; sie wurde ihm vielmehr nach Beginn seiner Münchner Nuntiatur auf sein Ansuchen um irgendeine Schwester von der damaligen Provinzialoberin des genannten Instituts in Altötting zur Verfügung gestellt.31› Hinweis

Mit Pascalina kamen die Lehrschwestern vom Heiligen Kreuz, Schwester Bonifatia Walle (1889–1967, Profess 1917) aus Ormesheim sowie Johanna Kolb (1894–1985, Profess 1918) aus Schweinheim in Bayern nach München.32› Hinweis Sie begannen sofort, das Haus in Ordnung zu bringen. In München sah Schwester Pascalina schnell, dass das große alte Haus in der Briennerstraße einer gründlichen Reinigung bedurfte. Außerdem fand sie gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit in München, dass die Schwester Köchin bei der Menüwahl daran denken sollte, dass die Herren, der Uditore (Botschaftsrat), der Sekretär sowie Nuntius Pacelli, Italiener waren.

Dann kam die erste Begegnung mit dem Nuntius Eugenio Pacelli, der von einer Romreise zurückkehrte. Sein freundliches »Grüß Gott, liebe Schwestern« gewann sofort die Herzen der Anwesenden. Und Schwester Pascalina beschrieb seine Erscheinung: »Die hohe schlanke Gestalt, das sehr schmale, bleiche Antlitz, dem zwei seelenvolle Augen eine eigene Schönheit gaben.«33› Hinweis Allgemein fiel auf, dass Pacelli stets tadellos gekleidet ging. Die weiten priesterlichen Gewänder, das wunderbare Brustkreuz, das auf der Purpurseide des bischöflichen Zingulums hing, der kostbare Ring, der seine schönen Hände schmückte, dies alles verlieh dem Nuntius ein solch edles und würdevolles Aussehen. Pascalina stockte für einen Augenblick der Atem, bevor sie die schmale Hand zum Ringkuss ergriff.

Am 20. April 1917 hatte Papst Benedikt XV., mitten im Ersten Weltkrieg, den Prälaten der Kurie, Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, zum Apostolischen Nuntius in München und am 23. April 1917 zum Titularerzbischof von Sardis in Kleinasien ernannt. Der Papst selbst erteilte am 13. Mai 1917 in der Sixtinischen Kapelle in Rom die Bischofsweihe.34› Hinweis Die Ernennung des 41-jährigen Pacelli gehört zu den wichtigsten Daten des deutschen Katholizismus im 20. Jahrhundert. Denn von diesem Augenblick an betrachtete der junge Diplomat die deutsche Kirche als seine besondere Aufgabe, die er auch dann nicht aus der Hand gab, als er Ende 1929 nach Rom zurückgerufen wurde, um als Kardinalstaatssekretär und später als Papst die Leitung der Weltkirche zu übernehmen.

Am 26. Mai 1917 überreichte der neue Nuntius König Ludwig III. von Bayern sein Beglaubigungsschreiben in einer feierlichen Audienz. Monsignore Dr. Eugenio Pacelli wurde im Galawagen, dem ein Spitzenreiter voranritt, von dem ihm zugeteilten Kämmerer, Freiherrn von Reitzenstein, abgeholt und zur Residenz geleitet. Sowohl das Königshaus als auch das Volk brachten Pacelli, der »einzigartigen Persönlichkeit«,35› Hinweis von Anfang an eine Woge von Sympathie entgegen.

Ludwig III. bemerkte nach der Ansprache Pacellis zu einem Herrn seiner Umgebung, von Pacellis Deutsch hätte er kein Wort verstanden, wenn er den Text der Ansprache nicht schon vorher gelesen gehabt hätte. Nach der Überreichung des Beglaubigungsschreibens unterhielt sich Ludwig III. längere Zeit mit Pacelli und geleitete ihn dann in das Empfangszimmer der Königin Marie Therese.

Bereits am Tage seiner ersten Audienz griff Pacelli im Gespräch mit Ministerpräsident Hertling das »heißeste Eisen«, die Nuntiatur in Berlin und Kontakte mit der Reichsleitung, an. Den Höhepunkt der berühmten Friedensschritte Pacellis im Sommer 1917 bildete die Audienz bei Kaiser Wilhelm II. am 29. Juni 1917 in Bad Kreuznach, bei der er dem Kaiser ein Handschreiben Benedikts XV. überreichte. Es folgten mehrmalige Besuche in Berlin und Audienzen beim Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg, sowie ein Besuch beim neuen Reichskanzler Georg Michaelis. Schon Anfang 1920 lag in München ein kompaktes Paket römischer Forderungen auf dem Tisch, das an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Pacelli nützte alle Möglichkeiten, die die politische Situation bot, um eine umfassende Anerkennung und Gewährleistung des kanonischen Rechts zu erreichen. Am besten gelang ihm dies im bayerischen Konkordat von 1924. Dieses Konkordat galt in Rom als eine Art Musterkonkordat – vorbildlich nicht nur für andere Konkordate in Deutschland.

Es sicherte die Grundsätze des kanonischen Rechtes bei der Besetzung der kirchlichen Ämter, verschaffte der Kirche in seinen Schulartikeln weitreichenden Einfluss auf das ganze Erziehungswesen, namentlich die Volksschulen, und verpflichtete den bayerischen Staat zu immerwährendem Schutz, Anerkennung und Förderung der katholischen Kirche und aller ihrer Einrichtungen.36› Hinweis

Kurz vor der Ankunft des Nuntius in München war am 26. Mai 1917 die Ernennung des Bischofs von Speyer, Michael von Faulhaber (1869–1952), zum Erzbischof von München und Freising erfolgt.37› Hinweis Die Kardinalswürde erhielt Faulhaber am 7. März 1921 in Rom.

Pacelli erlebte in der bayerischen Residenzstadt das Ende des Ersten Weltkrieges und die erste Welle der Novemberrevolution, die am 7. November 1918 unter der Führung von Kurt Eisner (1867–1919) München erreichte. Auf Anraten von Erzbischof Faulhaber war Nuntius Pacelli ab Ende November 1918 und dann immer wieder in der folgenden Zeit zu Aufenthalten im Töchterinstitut »Stella Maris« der Menzinger Lehrschwestern vom Heiligen Kreuz in Rorschach am Bodensee (Schweiz) abgestiegen. An seiner Seite »die gute Schwester Pascalina«. Einmal sei der Nuntius aus Angst vor Verfolgung sogar im Trachtenanzug verkleidet, in die Schweiz geflüchtet.38› Hinweis Auch in dem erst 2005 erschienenen Buch »Die Päpste im 20. Jahrhundert«, das ein eigenes Kapitel zu »Im Schatten Pius’ XII.: Die papessa« enthält, wird auf die Fürsorge der jungen Schwester zu dem »schwindsüchtigen« Pacelli in Rorschach im Institut Stella Maris hingewiesen, dem sie mit »einem mütterlichen Gefühl, einem Verlangen, dem schlanken, so aristokratischen, aber angesichts der praktischen Probleme des täglichen Lebens so hilflosen Priester« beistehen wollte.39› Hinweis

Nuntius Pacelli folgte einer weiteren Empfehlung von Faulhaber und fand am 9. Februar 1919 im oberbayerischen Salesianerinnen-Kloster Zangberg Zuflucht. Am 12. März 1919 kehrte er nach München zurück. Ab 10. April 1919 galt zwar die von der sozialistischen Regierung Hoffmann zugesicherte »Garantie der Unverletzlichkeit des Nuntius«,40› Hinweis die ihm aber nichts half. Am 24. März suchte er noch um Verlängerung der Fahrerlaubnis für seinen Kraftwagen nach. Am 21. April erschien eine kleine Gruppe unter Anführung des Offiziers Pongratz in der Brienner Straße 15, die mittels Waffengewalt die Herausgabe des Wagens des Nuntius forderte. Schwester Pascalina erklärte ihnen, dass der Nuntius nicht im Hause sei und sie keinerlei Befugnis habe, die Autoschlüssel herauszugeben. Daraufhin zwangen sie den Diener, das Garagentor zu öffnen. Inzwischen war der Nuntius in die Nuntiatur zurückgekehrt, der die Spartakisten auf die Exterritorialität der Nuntiatur hinwies. Die Revolutionäre versuchten, dann allerdings vergeblich, den zuvor vom Nuntiaturpersonal fahruntüchtig gemachten Wagen mitzunehmen. Als ihnen dies nicht gelang, hielten sie ein am Haus vorbeifahrendes Auto an, an das der Wagen des Nuntius angekettet und abgeschleppt wurde. Nach zwei Stunden brachte ein Fahrer den Wagen wieder in die Nuntiatur zurück, was auf Anordnung des Volksbeauftragten des Auswärtigen Hermann Dietrich geschehen sein dürfte.41› Hinweis In der katholischen Presse wurde daraufhin dramatisiert, dass Pacelli seit dieser Auseinandersetzung mit dem »gottlosen Bolschewismus einen tief empfundenen Antikommunismus entwickelt habe«,42› Hinweis was er allerdings verneinte.

Pacelli fuhr erneut für mehr als drei Monate nach Rorschach. Erst am 8. August 1919 kehrte er auf Drängen der neuen Regierung unter Ministerpräsident Johannes Hoffman zurück.

Ein schwerer Schicksalsschlag traf Nuntius Pacelli 1920. Seine geliebte Mutter verstarb am 10. Februar. Obwohl er sofort nach Rom reiste, kam er erst am Ende der Trauerfeierlichkeiten dort an. Schwester Pascalina hatte nach Rom einen Kondolenzbrief gesandt und darauf auch Antwort erhalten:

Rom, 11. März 1920

Ehrw. Sr. Pascalina

Ihren lb. Brief vom 15. Februar habe ich erst heute erhalten und beeile mich, Ihnen u. lb. Schwestern Bonifatia u. Johanna für die tröstlichen Worte, sie sie mir anlässlich des schmerzlichen Verlustes, von welchem ich so unerwartet getroffen wurde, zu spenden die Güte hatten, den innigsten Dank auszusprechen.

Meine zärtlich geliebte Mutter ist heimgegangen, um von Gott den Lohn für ihre erhabenen Tugenden zu empfangen.

Der Schmerz ist für mich umso größer, da es mir nicht beschieden war, rechtzeitig hier einzutreffen, um sie noch zu sehen!

Bitte der Frau Oberin das beigefügte Brieflein zu schicken und beizufügen, dass ich über die Frage der Missionstätigkeit Informationen nehmen und dann von München ihr berichten werde.

Verschiedene Angelegenheiten haben mich hier länger aufgehalten, aber ich hoffe bald nach München zurückkehren zu können. Leider muss ich bei dem kürzeren Weg (also über Innsbruck) fahren, um ohne Verzug wieder anzukommen, und daher werde ich mit meinem Bedauern nicht in der Lage sein, das liebe Stella Maris zu besuchen. Bitte, wollen Sie mich bei der Sr. Direktrice entschuldigen und, da ich bis jetzt wegen der ungeheueren Zahl von Briefe nur ein kleines Wort von Dankbarkeit ihr adressiert habe, beifügen, dass ich von München wieder schreiben werde. … Von lb. Frau Mutter habe ich keinen Auftrag erhalten. – Ich hoffe die Photographien und das Bild vom Hl. Vater mitbringen zu können.

Mit den besten Grüssen und mit meinem bischöflichen Segen für den ganzen lb. Konvent von München verbleibe ich

Ergebenster K. in Xo + Eugen Pacelli a. N.

PS. Vielleicht darf ich Ihnen schon jetzt die Briefe von Rorschach schicken: so können Sie die Antwort vorbereiten.43› Hinweis

Dieser Nachsatz erstaunt bzw. weist darauf hin, dass Schwester Pascalina die an den Nuntius gerichtete Post zu studieren hatte, um sich dann Notizen für eine Antwort zu machen. Das bedeutet wiederum eine große Wertschätzung durch Pacelli.

Die Wertschätzung des Nuntius gegenüber Pascalina zeigt sich auch in Briefen Pacellis an die Generaloberin. Der Nuntius dankte 1921 Generaloberin Maria Carmela Motta (I.) in Menzingen »… für die gütige Überlassung der beiden Schwestern Ihrer Kongregation, die mir mit unermüdlichem Eifer und Fleiß den Haushalt führen. Schwester Pascalina leitet auch die Umarbeitung und die Einrichtung des neuen Nuntiatur-Palais in Berlin mit viel Geschick und Umsicht, und nimmt mir dadurch manche Sorge und Arbeit ab …«44› Hinweis

Schließlich schrieb der Nuntius nach Menzingen: »Über die Schwester Pascalina brauche ich Ihnen nichts zu sagen. Sie wissen schon, wie ich die Dienste geschätzt habe und schätze, die mir diese Ordensschwester leistet, die so fromm und immer zum Opfer bereit ist.«45› Hinweis

Schwester Pascalina empfand, dass bei aller Arbeit, Sorge und Mühe in dem alten Haus an der Briennerstraße eine wohltuende Atmosphäre herrschte. Erzbischof von Faulhaber, der immer wieder kam, um sich mit dem Nuntius zu beraten, sagte oft zu ihr: »Wie habt ihr’s doch schön in der Nuntiatur!«46› Hinweis Außerdem scherzte er mit ihr, indem er immer wieder zu ihr sagte: »Ja, du bist ja immer noch da.«47› Hinweis Er spielte darauf an, dass die junge Schwester nur für ein paar Wochen in der Nuntiatur hatte aushelfen sollen.

Pacelli und das Haus Wittelsbach

Das Haus Wittelsbach, auch nach der Revolution von seinen früheren Untertanen zu Recht geliebt, unterhielt mit Nuntius Pacelli in München fortwährende Beziehungen voller Sympathie. Welche Herrschaften Pascalina in München damals kennengelernt hat, ist nicht überliefert. Doch es gab später viele Audienzen für die Wittelsbacher in Rom, die nicht ohne Zutun von Pascalina zustande gekommen waren.48› Hinweis

Als der verwitwete Kronprinz Rupprecht Antonia von Luxemburg zur Frau nahm, zelebrierte die Vermählung am 7. April 1921 in der Pfarrkirche von Lenggries der apostolische Nuntius Eugenio Pacelli, da der Erzbischof von München und Freising, Michael Kardinal von Faulhaber, verhindert war. Die Hochzeitsgäste wurden angeführt von der Brautmutter, Großherzogin Maria Anne von Luxemburg, und von König Ludwig III. Außerdem waren die näheren Verwandten aus den Häusern Bayern, Luxemburg, Baden, Sachsen, Bragança und Löwenstein geladen. Während das erste Kind Rupprechts, Prinz Heinrich, von Kardinal Faulhaber getauft wurde, erfolgte die Taufe der 1924 geborenen Prinzessin Irmingard sowie der 1925 geborenen Prinzessin Editha durch den Nuntius Pacelli im Schloss in Berchtesgaden.

Die Beziehung zwischen Kronprinz Rupprecht und seiner Familie blieb zeitlebens bestehen, nicht zuletzt weil die gesamte Familie während des Zweiten Weltkriegs nach Italien ins Exil gegangen war. Antonia wünschte, in Rom in der Kirche Santa Maria in Navicella zur letzten Ruhe gebettet zu werden.49› Hinweis

Zwei Jahre nach der Trauung von Kronprinz Rupprecht, fand am 20. April 1925 die Feier der Goldenen Hochzeit von Prinz Leopold und Prinzessin Gisela, Tochter der österreichischen Kaiserin Elisabeth, in München statt. Der Ehebund wurde erneut eingesegnet von Nuntius Eugenio Pacelli. Ihm assistierten der Sohn des Jubelpaares, Monsignore Prinz Georg von Bayern, sowie Domprediger Graf Konrad von Preysing, der spätere Kardinal von Berlin.

Prinz Georg von Bayern hatte sich 1912 mit Isabella Erzherzogin von Österreich verheiratet; die Ehe wurde jedoch ein Jahr später annulliert. Nach einem Jurastudium machte Prinz Georg als promovierter Jurist und Domherr von St. Peter in Rom Karriere als apostolischer Protonotar. Am 1. Juni 1943 verstarb er dort völlig unerwartet an Tuberkulose. Sein großes Vermächtnis kann bis heute bewundert werden: das berühmte Manzù-Portal »Pforten der Hölle« am Petersdom in Rom.50› Hinweis

Ein weiteres Mitglied des Hauses Wittelsbach, das Schwester Pascalina in Rom kennenlernte, war Prinz Konstantin von Bayern (1920–1969).51› Hinweis Mit Blick auf ihre Tätigkeit im päpstlichen Hilfswerk nach dem Zweiten Weltkrieg nannte er sie: »Madre Pascalina, die unbestechliche Helferin der Armen.«52› Hinweis Prinz Konstantin von Bayern ist auch der Verfasser einer einfühlsamen Biographie über Papst Pius XII.53› Hinweis

Das Silberjubiläum als Priester von Eugenio Pacelli sollte 1924 ganz still im »häuslichen Kreis gefeiert werden«. Doch Pacelli war schon so beliebt in München, dass viele Menschen mit Geschenken in der Nuntiatur erschienen. Die Schwestern hatten in aller Stille den geräumigen Salon geschmückt und der Nuntius war höchst erstaunt, als er die Geschenke sah: handgestickte Messgewänder, feinste Alben, Chorröcke, Altartücher, Kelche, handgemalte Kanontafeln, Mitren und vor allem sehr wertvolle Bücher.

Aus Menzingen gratulierte Generaloberin Maria Carmela Motta (I.). In seinem Dankesbrief schrieb der Nuntius: »Schwester Pascalina und Theodosia, die meinen Haushalt zur vollsten Zufriedenheit leiten – erstere schon über sechs Jahre – verdanke ich ja auch Ihrer mir stets teuren Congregation.«54› Hinweis

Abschied von München 1925

Für Nuntius Pacelli kam der Abschied von München am 14. Juli 1925. Aus seiner Abschiedsrede im Festsaal des Odeons klang das Echo einer beglückenden Amtszeit in der Isarstadt heraus: »Indem ich München Lebewohl sage, der Stadt mit den herrlichen Schöpfungen seines Kunstsinns und lebendigen Glaubens …, begrüße ich bewegten Herzens das ganze bayerische Volk, in dessen Mitte mir in den vergangenen Jahren eine zweite Heimat geworden ist …«55› Hinweis

Prälat Pfaffenbüchler schrieb ihm einen besonders fröhlichen Brief nach Berlin.

Eure Exzellenz

Hochwürdigster Herr Nuntius

Gnädigster Herr

Wenn alle Münchner, die in aufrichtiger Verehrung stets Eurer Exzellenz gedenken, nach Berlin kämen, das gäb’ eine wahre Völkerwanderung … Es war rührend welch anhängliche Gesinnung selbst einfache Leute aus dem Volk gegen EureExzellenz hegen, das zu sehen oder zu hören. Das Volk fühlte, dass Eure Eminenz ein recht warmes Herz für die Bayern hatte; leider ist es dem trockenen Altbayern nicht gegeben wie anderen Völkern, seine Gefühle in feurigen und begeisterten Formen zu äußern.

Pfaffenbüchler, Päpstlicher Hausprälat, Ordenssuperior56› Hinweis

Freizeit in Rorschach und Menzingen

Von 1925 bis 1938 verbrachte Eugenio Pacelli Jahr für Jahr seinen Urlaub im Töchterinstitut Stella Maris in Rorschach am Bodensee. Zur großen Freude von Schwester Pascalina reiste der Nuntius ab 1919 von dort aus immer zu einem Besuch in das Mutterkloster der Lehrschwestern vom Heiligen Kreuz nach Menzingen. Über seinen ersten Besuch dort schrieb Pacelli zwei Jahre später: »… unvergesslich bleibt mir der Besuch des herrlichen Klosters zum hl. Kreuz in Menzingen im Januar 1919«.57› Hinweis Über einen späteren Aufenthalt erhielt die Generaloberin die Versicherung: »Es war mir eine wahre Herzenserhebung in Ihrer prächtigen Institutskirche die hl. Messe zu feiern und dem Gottesdienst anwohnen zu können.«58› Hinweis

Ab Oktober 1930 war Pacelli Kardinalprotektor des Instituts und er verbrachte sechs Tage in Menzingen. Damals fand eine Huldigung im Kapitelsaal statt. Pacelli zelebrierte ein feierliches Pontifikalamt und spendete die heilige Kommunion. Bei seinem letzten Besuch im Jahr 1938 hielt er eine Pontifikalmesse für dreihundertsechzig Gäste der Marianischen Kongregation.

Obwohl Schwester Pascalina immer dabei war, wird sie in der Chronik nie erwähnt. Aber es lebt noch eine Schwester in Menzingen, die sich an die Besuche des Nuntius in Stella Maris gut erinnert. Sie war damals Schülerin dort. Während der Nuntius mit den Schulkindern hin und wieder sprach, sie ihm vorsingen durften und sogar einen halben Tag schulfrei bekamen, hielt sich Schwester Pascalina immer völlig im Hintergrund.

Als Schwester Pascalina einmal für kurze Zeit allein in Stella Maris geblieben war, da fühlte sie sich ziemlich unglücklich und teilte dies der ihr sehr vertrauten Schwester Berthilia in München mit: »Wissen Sie, es ist immer Festtag solange Er hier ist und schon der erste Morgen ist leer und öde, wenn seine hohe Ehrfurcht gebietende Gestalt nicht mehr segnend durch die Kapelle schreitet und seine schöne heilige Messe fehlt.«59› Hinweis

Im Sommer 1929 unternahm der Nuntius eine Reise zum Katholikentag nach Freiburg. Schwester Pascalina und die damals mit ihr in Berlin dienenden Schwestern Friedberta Epple und Edgar Hettich60› Hinweis durften ihn begleiten. Sie stammten nämlich aus dieser Gegend: Schwester Friedberta aus Friedrichshafen und Schwester Edgar Hettich aus Hüfingen bei Donaueschingen. Weiter ging die Reise nach St. Blasien, Beuron, Meßkirch und Salem zum Bodensee-Marienwallfahrtsort Birnau. Dort hatte sich der Birnauer Zisterzienserkonvent mit dem Generalabt von Mehrerau an der Spitze zum Empfang versammelt. Am Abend ging die Fahrt über Überlingen, wo sich Pacelli in das Goldene Buch der Stadt eintrug, nach Beuron zurück, wo die Reise mit einer abendlichen religiösen Feier, an der viele tausend Menschen teilnahmen, endete.

Nuntius Eugenio Pacelli weilte viermal in Altötting: 1917, 1919, 1922 und 1924. Er war jeweils zu Gast bei den Lehrschwestern vom Heiligen Kreuz im Kreszentiaheim und kam natürlich in Begleitung von Schwester Pascalina, die dann ihre Familie wiedersehen konnte. Noch wenige Monate vor seinem Tod schenkte Pius XII. »seinem lieben Altötting« einen Messkelch mit applizierten Miniatur-Schnitzarbeiten aus Elfenbein, der heute in der Neuen Schatzkammer im Gebäude der Bischöflichen Administration am Kapellplatz aufbewahrt wird.

»Versuchen Sie unter allen Umständen mehr zu essen!«

Bis die Nuntiatur in Berlin fertiggestellt worden war, pendelte Pascalina zwischen Berlin und München. Obwohl noch keine dreißig Jahre alt, muss sie sich völlig übernommen haben, denn es ging ihr nach Abschluss aller Arbeiten am neuen Palais in Berlin gesundheitlich sehr schlecht. Wie Nuntius Pacelli an die Generaloberin nach Menzingen schrieb, sei sie »etwas lungenleidend geworden«.61› Hinweis Der Arzt verordnete dringend Höhenluft in der Schweiz mit sehr guter Verpflegung. Leider konnte Pacelli in Davos keinen geeigneten Platz finden. So schlug er vor, die Schwester vorerst in Menzingen unterzubringen. Pacelli wies noch darauf hin, dass nach Erklärung des Arztes bei Schwester Pascalina keine Ansteckungsgefahr bestünde. Generaloberin Theresita Hengartner war ganz bestürzt über die Nachricht, nahm sofort Kontakt auf zu der ihr bekannten Oberin der St.-Joseph-Schwestern von Ilanz in der Villa Concordia, Davos. Dort war für Schwester Pascalina ab dem 3. Oktober ein passendes Zimmer frei.

Pacelli war mit Pascalinas Bericht aus Davos nicht zufrieden, da sie nichts über ihre Gesundung schrieb. Er hatte aber von anderer Seite schon erfahren, dass sich ihre Lungen doch etwas gebessert hätten, das Zunehmen allerdings dagegen sei noch unbedeutend, da sie nicht essen wollte, wie sie sollte, und somit würde ein Verbleiben in Davos notwendig sein. Seine Empfehlung an Pascalina: »Versuchen Sie unter allen Umständen mehr zu essen!«62› Hinweis

Zur Nachkur sollte Pascalina noch einige Wochen in Menzingen bleiben. Insgesamt war sie von Oktober bis April zur Erholung weg aus Berlin. Dorthin zurückgekehrt fühlte sich Schwester Pascalina wieder in ihrem Element. »Leider vergisst sie dabei zu schnell, dass sie große Sorge zu ihrer Gesundheit haben muss. Sie fühlt sich etwas besser und ich hoffe und bete, dass es anhalten möge.«, schrieb sorgenvoll der Nuntius.63› Hinweis