Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

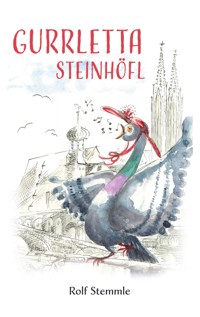

Sie haben Gurrletta Steinhöfl bestimmt schon mal gesehen. Sie trägt gewöhnlich einen roten Sonnenhut. Die Tochter einer berühmten Opernsängerin aus Verona sowie des Regensburger Sportfliegers Ludwig Steinhöfl lebt hoch oben in einem Patrizierturm. Von dort aus startet sie täglich zu den historischen Gassen und Plätzen, speist bevorzugt im Bischofshof, trifft Freundinnen und Bekannte und leider auch unangenehme Artgenossen. Dabei gerät sie allzu oft in heikle Situationen und gefährliche Abenteuer. Rolf Stemmle ist wie seine Protagonistin gebürtiger Regensburger. Die Schauplätze der vergnüglichen und spannenden Geschichten sind die Heimat von beiden. Mit einem Augenzwinkern nimmt der Autor seine Leserinnen und Leser in 24 Geschichten mit in den Alltag der Regensburger Taubengesellschaft.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 197

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Der Kunstmaler

Faschingsabsturz

Der unverschämte Walter Sack

Taube oder Mensch?

Debatte am Ludwig-Denkmal

Roberto aus Verona

Fairer Kaffee

Die kleine Ausnahme

Der Tote unter der Pommesbude

Der Prophezeite

Gurrlettas dritter Schlüpftag

Die Einladung nach Verona

Hitzelähmung

Bayerisch ist trendy

Das Mädchen mit den Rosen

Die dunklen Geschäfte rund um Emil Breitschnabel

Das schusselige Täubchen

Rätselhafte Aida

Seltsam

Der Scharlatan

Im November auf dem Friedhof

Das lange Warten auf eine Schupfnudel

Das Mandelherz

Jahreswechsel

Der Kunstmaler

Die Weihnachtszeit mit den unzähligen weggeworfenen Knackersemmelresten auf den Christkindlmärkten war vorüber, der karge Januar hatte begonnen. Gurrletta Steinhöfl lebte lange genug im Herzen der Regensburger Altstadt, um ausreichend Plätze zu kennen, an denen es unabhängig von der Jahreszeit Futter gab. Sie hatte daher keinen Grund, schlechter Laune zu sein. Als sie vom Mittagsschlaf erwacht war, plante sie den weiteren Tages-ablauf. Sie wollte nach Körperpflege und Hausarbeit ausfliegen und ausgiebig zu Abend essen.

Während sie ihr graues Gefieder putzte, bis sie der Meinung war, es glänze silbrig wie Tafelbesteck, gurrte sie die Arie der Violetta aus dem ersten Aufzug von ,La Traviata‘.

Gurrletta Steinhöfls Mutter, Renata Scottini, war in Verona eine berühmte Sängerin gewesen. Aus Unachtsamkeit wurde sie in einem Lieferwagen mit Weinflaschen eingeschlossen und geriet durch diesen unglücklichen Umstand nach Regensburg, wo sie wenig später den Sportflieger Ludwig Steinhöfl heiratete. In seiner besten Zeit soll er sogar Berlin besucht und im Garten von Schloss Bellevue den Bundespräsidenten getroffen haben.

Um Bezug zu ihren italienischen Vorfahren zu halten, bewohnte Gurrletta die Kammer im Dach des Goldenen Turms in der Wahlenstraße. Von diesen Geschlechtertürmen gibt es in Regensburg jede Menge. Als Einflug benutzte sie die Luke auf der Nordseite. Die Fensterscheibe war irgendwann aus dem Rahmen gefallen.

Beim Gefiederputzen warf sie einen Blick nach draußen. Und was sah sie? Die Dachwohnung des Hauses auf der gegenüberliegenden Gassenseite war mit einer kleinen Terrasse ausgestattet, eingezwängt zwischen den Wänden und Dächern der Nachbarhäuser; und auf dieser Terrasse saß ein Kunstmaler vor einer Staffelei. Er hatte sich dick eingepackt, denn es herrschte Minustemperatur. Dass eine düstere Stimmung über den Fassaden und Dachflächen lag, schien ihn nicht zu stören. Vielleicht regte ihn gerade diese Farbwirkung ja an.

Gurrletta kannte den Maler nicht. Offenbar war er erst kürzlich eingezogen. „Sicher kann ein ansprechendes Motiv in dieser öden Steinlandschaft nicht schaden“, dachte Gurrletta. Rasch wickelte sie ihr dunkelgrünes Tuch um den Kopf und sprang zum Giebel unterhalb ihres Turms. Die Dachflächen waren mit Schnee bedeckt. Nicht sehr üppig, doch üppig genug, um sogar auf dem Giebel fast bis zur Brust im eisigen Weiß zu stehen. Tapfer schob Gurrletta den Kopf so weit wie möglich nach oben und hielt sich unbewegt. Modelle müssen ausharren können! Das hatte neulich eine Bekannte erzählt, die sich gelegentlich von einer Tierzeichnerin porträtieren ließ. Der Nachmittagshimmel über Regensburg war taubenleer. Kein Wunder bei dieser Kälte. Die anderen hockten jetzt bestimmt in ihren Verschlägen oder wärmten ihre Unterseiten auf Lüftungsschächten; oder sie waren in die Bahnhofshalle geflogen. Aber Gurrletta wollte durchhalten. Schließlich bot sich nicht jeden Tag die Chance, verewigt zu werden.

Immer wieder lugte sie nach dem Maler. Er brauchte lang für das Bild, unangenehm lang.

Endlich trat eine junge Frau auf die Terrasse. Der Maler unterbrach die Arbeit und ging mit ihr ins Haus.

Gurrletta sah darin eine willkommene Gelegenheit, sich mit Herumfliegen aufzuwärmen und dabei einen Blick auf das Bild zu werfen. Sie flatterte also hinüber zur Terrasse und landete auf der Gaube eines Nachbarhauses. Von hier aus konnte sie das Bild betrachten.

Sie war entsetzt! Ja, das Gemälde zeigte eine Taube. Diese saß jedoch fernab der Bildmitte auf einer Turmspitze, einer Kreuzblume; so weit oben, dass der Kopf nur noch zur Hälfte auf die Leinwand passte. Sie wirkte leblos, wie versteinert. Ihr wunderschönes dunkelgrünes Kopftuch hatte der Maler ignoriert! Die Turmspitze gehörte offenbar zu einem der beiden Domtürme, die der Maler von hieraus gar nicht sehen konnte. Das Bild war aus einer Perspektive gemalt, als sei der Künstler selbst eine Taube! Offenbar nahm er die sogenannte ,künstlerische Freiheit‘ in Anspruch!

Gurrletta fand den Maler anmaßend und das Bild scheußlich!

Wütend startete sie los und nahm Position senkrecht über der Staffelei. Sie wackelte mit dem Schwanz, um ihr Hinterteil zu lockern.

„He, Gurrletta, pass auf! Da steht ein Bild!“, hörte sie es plötzlich rufen. Gurrletta blickte nach unten. Der Schlamminger Fred hockte auf einem Schornstein.

Der Schlamminger Fred gehörte zur sogenannten Hafensippschaft, die sich in den Augen Gurrlettas abseits jeder Esskultur ernährte. Die Hafentauben fraßen jeden Dreck in sich hinein, der auf den Donauschiffen herumlag. Gurrletta hingegen kannte die Stelle, an die beim Bischofshof die Tischkrümel gekippt wurden. Sie speiste also mitunter das, was der Bischof für sie übriggelassen hatte. Gurrletta konnte sich auch nicht erinnern, mit dem Schlamminger Fred auf „Du“ zu sein.

„Des Bild wird einmal einen Haufen wert“, fügte der Schlamminger Fred hinzu.

„Was der daherredet!“, dachte Gurrletta. Doch sie war neugierig geworden und landete auf dem Schornstein; so weit vom Schlamminger entfernt, dass sie ihn nicht riechen musste.

„Woher wollen denn Sie das wissen?“

„Weil meine Cousine, die Margit, in einem Haus wohnt, wo unten Bilder verkauft werden.“ Dabei kaute er auf einem dunklen Strohhalm herum. Gurrletta wollte gar nicht wissen, wo er den hergezogen hatte. „Und da werden auch die Bilder von dem Maler da verkauft. Und gar nicht schlecht, sagt die Margit.“

„Aha!“, bemerkte Gurrletta skeptisch.

„Gut, die Taube da auf dem Bild wirkt ziemlich blöd. Eher wie ein Blitzableiter. Aber der Maler wird sich bestimmt was gedacht haben, was wir zwei gar nicht beurteilen können.“

Jetzt hatte Gurrletta genug vom Schlamminger Fred. Mit seinem Kunstsachverstand wollte sie den ihrigen nicht in einen Topf geworfen wissen.

„Oh!“, jubelte der Schlamminger. Gerade war einem Mann unten in der Gasse ein Stück von einer Leberkas-Semmel zu Boden gefallen. „Noch einen schönen Tag, Gurrletta!“, rief der Schlamminger und stürzte sich hinab zur Semmel.

„So ein Gimpel!“, sprach Gurrletta zu sich selbst. Dann flog sie hinauf zur Zinne ihres Patrizierturms.

Dort saß inzwischen die Nachbarin, Frau Seibel.

„Und? Weiß der Schlamminger Fred was Neues vom Hafen?“, fragte sie abschätzig.

„Er hat mich auf dem Bild bewundert, das der Maler von mir angefertigt hat.“

Frau Seibel staunte: „Ja, sowas!“

Gurrletta ergänzte: „Der ist auf dem Weg zur Berühmtheit!“

Frau Seibel packte die Neugier. Sie flatterte auf, drehte eine Runde um die Staffelei und kam zurück auf die Zinne. „Sie sitzen ja nur weit oben links!“, stellte sie fest.

„Aber auf der Kreuzblume eines Domturms! Und kraftvoll wie ein Blitzableiter! Ich bin Teil eines künstlerischen Ausdrucks geworden!“

„Ja, die Kunst geht selten einen geraden Weg. Insgesamt wirklich ein schönes Bild!“, sprach Frau Seibel. „Das verkauft sich garantiert sehr gut!“

„Garantiert!“, bestätigte Gurrletta Steinhöfl.

Sie hatte nun das Gefühl, etwas Wundervolles erlebt und der Kunst einen großen Dienst erwiesen zu haben. Aber jetzt war es Zeit, hinüber zum Bischofshof zu fliegen. Zu dieser Stunde wurden die Tischtücher mit den Kuchenkrümeln im Hof ausgeschüttelt. Sie verabschiedete sich von Frau Seibel, erneuerte den Knoten ihres dunkelgrünen Kopftuchs und startete los.

Faschingsabsturz

Als junge Taube hatte Gurrletta den Fasching uneingeschränkt genossen. Sie zog damals mit einem gewissen Hans über die Dächer. Doch er war eine schwer greifbare Persönlichkeit aus der Stadtparkgegend. Meist wirkte er fröhlich, hatte tausend Ideen im Kopf; dann aber ließ er sich über Tage hinweg nicht blicken, bis er sich schließlich ohne Erklärung aus Gurrlettas Leben gestohlen hatte. Sie war erleichtert, mit ihm keine Familie gegründet zu haben, denn sie wäre wohl irgendwann mit der Brut alleine gewesen. Für die Faschingstage, damals, war Hans allerdings zu einem stabilen und zuverlässigen Partner aufgeblüht. Jeden Abend wusste er von einer grellen Party. Gurrletta fand kaum Zeit, ihr aufreizendes, schillerndes Aida-Kostüm zwischendurch zu waschen oder lose Teile festzunähen.

Inzwischen dachte Gurrletta anders über den Fasching. Sie bereute es keinesfalls, in ihrer Jugend so ausgiebig gefeiert zu haben, doch sie bezweifelte inzwischen, dass sich Tauben, die ja ohnehin so nahe an den Menschen leben, derart angleichen sollten. Wäre es nicht besser, die tierische Eigenständigkeit, den tierischen Stolz zu bewahren? Da sie die Musik von Verdi und Rossini vergötterte und im Winter ein grünes Kopftuch, im Sommer einen roten Sonnenhut trug, war sie ein schlechtes Beispiel für Authentizität. Das wusste sie natürlich. Ihre Vorbehalte gegen den Fasching resultierten daher im Grunde aus etwas anderem, auch das wusste sie; aus der Verachtung nämlich für die betrunkenen Maskierten, die grölend und randalierend durch die Gassen polterten. Noch in den frühen Morgenstunden drang ihr Lärmen bis hinauf in ihre Kammer.

„Niemals!“, lautete folglich ihre Reaktion, nachdem ihre Schwägerin Agnes gefragt hatte, ob sie zu einem Hausfasching mitkommen wolle.

Gurrlettas Bruder Jakob war mit einem Ede befreundet, der einen großräumigen Speicher Unter den Schwibbögen bewohnte. In der Kneipe, die im Erdgeschoss des sanierungsbedürftigen Gebäudes betrieben wurde, wüteten häufig Technopartys. Jetzt zur Faschingszeit Abend für Abend. Die Situation im Haus, so hatte Agnes erzählt, sei daher so unerträglich, dass Ede aus der Not eine Tugend machen und mit einem eigenen Hausfasching dagegenhalten wolle. Zusätzliche Gäste seien erwünscht. Dabei hätten sie, Jakob und Agnes, an sie, Gurrletta, gedacht.

Agnes ließ die Zurückweisung der Einladung nicht gelten und lockte die Schwägerin mit dem Hinweis, es kämen zweifelsohne viele nette und anständige Leute. „Außerdem“, so Agnes, „würde dir etwas Gesellschaft und Spaß nicht schaden!“

Die Furcht, an diesem Abend tatsächlich trübsinnig zuhause zu hocken, bewog Gurrletta schließlich, Bereitschaft zu signalisieren.

Das genügte Agnes. „Wir holen dich ab!“, japste sie und flog davon.

Ede und seine Frau hatten sich unglaubliche Mühe gegeben, aus der modrigen Dachhalle mit den zerschlagenen Fensterscheiben, brüchigen Schindeln und staubigen Spinnwebflächen einen stimmungsvollen Partyraum zu zaubern. Starposter aus Zeitschriften klebten an den Wänden, von den Balken hingen bunte Einkaufstüten, der Boden war belegt mit einem Meer von Bierdeckeln. Vom untersten Stockwerk, durch die Mittelgeschosse hindurch, drangen mechanisch stampfende Rhythmen. Sie kamen so kräftig hier an, dass die Bierdeckel vibrierten.

Die Musik schlug schmerzend in Gurrlettas Gesicht, als sie mit Agnes und Jakob den Partyraum erreichte. Kein Vergleich mit den italienischen Opernarien! Doch die weiteren Gäste gefielen Gurrletta. Auch der Gastgeber und seine Familie erwiesen sich als sympathische und herzensgute Artgenossen.

„Wenn man in einem solchen Haus wohnt“, dachte Gurrletta, „muss man es schaffen, sich auf derartige Absonderungen der Menschen einzustellen.“ Gurrletta wäre das aber niemals gelungen! Aber es gab ja auch Tauben mit anders gespannter Geschmacks- und Toleranzbreite, die man respektieren und mögen konnte.

Gurrlettas Kostüm war so ungewöhnlich, dass niemand ihre Figur erriet. Sie ging als Lady Macbeth; angeregt durch Verdis Shakespeare-Vertonung. Sie wollte sich nicht lächerlich machen, wie dies mit einer mädchenhaften Aida-Kostümierung unweigerlich passiert wäre, und hatte sich daher für die Figur der machtbesessenen, schottischen Aristokratin aus dem 11. Jahrhundert entschieden. Ihr Kostüm bestand aus einem Stoffrest, der grün-schwarz schimmerte wie eine ölige Regenpfütze. Das Stück hatte sie aus einer Altkleiderbox zerren und zurechtreißen können. Außerdem trug sie eine Kinderkette sowie als Krone den goldfarbigen Verschluss einer Pfandflasche. Die Verkleidung kam großartig an. Sie wurde häufig mit Begeisterung darauf angesprochen, weshalb sie sich rasch integriert fühlte.

Entgegen ihrem Vorsatz fand sie sich auch bald auf dem Tanzparkett wieder. Etwa dreißig Tauben unterschiedlichen Alters flatterten hier im Rhythmus der Musik. Natürlich rutschte ihre Pfandflaschenkrone in kurzen Abständen vom Kopf. Doch das führte nur zu Heiterkeit bei ihr und den anderen.

Insbesondere bei einem flotten Taubenmann, im Kostüm eines Piraten. Er begann, sich auffällig um Gurrletta zu bemühen, und verfolgte sie zum Buffet.

In einer günstigen Nachmittagsstunde, als niemand in der Kneipe arbeitete, hatte der Gastgeber Ede jede Menge Köstlichkeiten heraufbringen können. Die Beute war nun appetitlich auf der Plastiktüte eines Feinkostgeschäftes angerichtet. An der Ecke, an der Gurrletta und der Pirat im Gedränge an das Futter herankamen, lagen Kirschen, die, wie Gurrletta erst beim Picken bemerkte, in Sherry gebadet worden waren. Obwohl sie gerade deshalb herrlich schmeckten, wollte sie sofort davon lassen, aber der Pirat animierte sie zum Weiterpicken. Da er ebenfalls reichlich genoss, stieg die Stimmung der beiden unablässig.

Nach der hochprozentigen Kost drängte sie ihr Kavalier zurück auf die Tanzfläche. Bis weit über Mitternacht hinaus sprangen sie ausgelassen umher – der Pirat und Gurrletta, die Faschingsskeptikerin.

Irgendwann brach der Pirat erschöpft zusammen. Ohne sich von seiner Partyflamme verabschieden zu können, verzog er sich unter eine alte Kommode, wo er einschlief. Sollte er den Vorsatz gehabt haben, Gurrletta für diese Nacht zu erobern, so war er Opfer seiner Selbstüberschätzung geworden.

Gurrletta war enttäuscht und zugleich erleichtert über das plötzliche Ende des Flirts. Sie merkte jetzt, dass sie sich in ihrem Zustand keine Gedanken über den möglichen Fortgang der Geschichte gemacht hatte. Sein Wegpennen ersparte es ihr, eine Zurückweisung aussprechen zu müssen oder gar eine Dummheit zu begehen. Letzteres hätte sie sich gewiss niemals verziehen!

Es war Zeit, nachhause zu fliegen. Sie verabschiedete sich mit stolpernden Worten von den Gastgebern sowie Jakob und Agnes. Sie plauderten gerade bei einem Apfelstück in einer Nische. Dann hüpfte Gurrletta nach draußen, auf die Regenrinne.

Die Gasse unter ihr schien zu schwanken wie ein Segelboot bei hohem Wellengang. „Ich muss es schaffen!“ Sie kippte vornüber, in der Hoffnung, die Flügel würden sie automatisch in die Luft heben. Doch sie gebärdeten sich wie dumme Kinder, die an ihren Seiten Albernheiten veranstalteten. So stürzte Gurrletta wie ein Stein in die Häuserschlucht. Im Schreck brachte sie ihre Flügel kurzzeitig unter Kontrolle, sodass sie unbeschadet am Pflaster aufsetzen konnte. Sie saß nun unmittelbar bei der Porta Praetoria, dem Rest der römischen Lagermauer, und ordnete verwirrt ihre Federn.

Erst nach einiger Zeit erkannte sie die Bedrohungslage, in die sie geraten war: Stadtauswärts kamen nämlich zwei Männer. Sie steckten in sonderbaren Kostümen. Offenbar stellten sie Krieger dar, denn sie trugen Lanzen und beschirmten sich mit Schilden. Diese waren furchterregend dekoriert mit roten Augen. Die Menschen schienen stark angetrunken und streitsüchtig zu sein. Tatsächlich richteten sie plötzlich ihre Waffen gegen Gurrletta, als gehöre sie zu ihren Feinden. „Hehe!“, lachten sie dabei. „Die machen wir nieder!“

Glücklicherweise war Gurrletta nur einen halben Meter neben einem Auto gelandet. Es parkte, gewiss ordnungswidrig, halb auf dem Bürgersteig. Ein Adrenalinschub bewirkte, dass ihre Flügel für einen Moment gehorchten. So gelang es ihr, mit heftigem Flattern unter den Wagen zu flüchten.

Die Krieger hatten sich in den Wahn verbissen, die Vernichtung Gurrlettas sei dringend erforderlich. Also knieten sie sich vor den Wagen und begannen, mit ihren Lanzen ins Dunkle zu stochern.

Gurrletta drückte sich an einen Reifen, sodass sie die Attacken verfehlten. Aber wie lange?

„Da sind Orks!“, brüllte es plötzlich aus der Ferne.

Sofort zogen die Krieger die Lanzen zurück und sprangen auf. Gurrletta konnte Männerbeine erkennen, die aus dem Torbogen der Porta Praetoria rannten.

„Wir sind Elben! – Ergebt euch!“, riefen die Neuen weiter.

„Elben!“, schrien die Krieger.

Es folgte ein Toben und Schlagen. Gurrletta konnte nur mutmaßen, welcher Kampf neben dem Auto geführt wurde. Natürlich hoffte sie, die Krieger, also die „Orks“, würden unterliegen. Doch die „Elben“ mussten gesehen haben, dass die „Orks“ auf Beutejagd gewesen waren. Das wurde Gurrletta mit Grauen bewusst. Womöglich sahen sie ja in ihr ebenfalls ein Geschöpf, das vernichtet werden musste. Die „Elben“ siegten schließlich, und die „Orks“ flüchteten nach Osten, Richtung Haus der Bayerischen Geschichte. Gurrlettas Herz klopfte inzwischen so heftig, dass sie glaubte, das Auto über ihr würde mitzittern. War jetzt die Gefahr vorüber? Oder trachteten nun tatsächlich die „Elben“ nach ihrem Leben?

Einer der „Elben“ ging vor dem Wagen zu Boden und seine Hand fuhr unmittelbar neben Gurrletta ins Dunkle.

Gurrletta schloss die Augen. Ihre Müdigkeit und Angst hatten sie inzwischen so ausgeleert, dass sie ihr Schicksal akzeptieren wollte, egal, welchen Verlauf es nehmen würde.

Die Hand erreichte sie und fasste nach ihr, sie wurde in das Gassenlicht geholt. Erst jetzt blickte sie auf den Unbekannten. Ein junger Mann erforschte ihren Zustand. Er wirkte vernebelt, aber sanftmütig.

„Eine Friedenstaube!“, sprach er schließlich feierlich. Mit einem kräftigen Schwung warf er Gurrletta in die Höhe. „Flieg! Bring uns den Frieden!“, rief er noch mit pathetischem Gestus.

Mehr konnte Gurrletta nicht verstehen, denn die Entfernung vom Boden wurde größer. Ihre Flügel hatten mit eigenständigen Bewegungen begonnen; sie verrichteten zuverlässig ihren Dienst, dachten nicht an Albernheiten und trugen sie bis zur Einflugluke ihres Patrizierturms. Ohne Innehalten plumpste sie in ihr Nest.

„Manche können einfach das Maß nicht halten! Menschen!“ Diese Überlegung brachte sie noch zustande. „Ach, man kann mit ihnen auskommen, aber das Maßhalten ist ihr Problem. Und wenn sie das Maß verloren haben, werden sie zu Bestien. Maßhalten, das können wir Tiere besser ... meistens ...“

Weiteres konnte sie nicht denken. Sie sank in tiefen Schlaf.

Der unverschämte Walter Sack

Um sich Abwechslung zu verschaffen, war Gurrletta den halben Nachmittag im Bahnhofsgelände herumgeflogen und hatte die Reisenden und die Züge beobachtet. Sie liebte die poetische, ja philosophische Atmosphäre des Ankommens und Abschiednehmens.

Inzwischen war sie auf dem Weg in die Innenstadt. Es wurde Zeit für das Abendessen im Bischofshof.

Bei einer Verschnaufpause auf der Mauer des märchenhaften Gartens von Schloss Thurn und Taxis bemerkte sie Herrn Mamminger. Er war bereits im vorgerückten Alter, und so freute sich Gurrletta, dass er den langen Winter gesund überstanden hatte. Soeben saß er auf dem Sockel einer Brunnenfigur. Im Schnabel trug er einen erstaunlich dicken Regenwurm, den er hier offenbar in aller Ruhe verspeisen wollte.

„Guten Appetit, Herr Mamminger!“, rief ihm Gurrletta zu.

„Dankeschön, Frau Steinhöfl“, grüßte er zurück, nachdem er seine Speise auf dem Stein abgelegt hatte. „Drüben bei den Eichen sind schon die ersten Regenwürmer aufgetaut. Da ist den ganzen Tag Sonne.“

„Ja, wird Zeit, dass der Frühling kommt.“

„Holen Sie sich doch auch einen!“

„Danke. Ich bin verabredet“, log Gurrletta. Sie wollte ihn nicht enttäuschen, denn sie mochte keine Regenwürmer.

Plötzlich stürmte ein wuchtiger Täuberich heran und warf sich auf das Abendessen von Herrn Mamminger. Er musste im Schatten einer Buche gelauert haben.

„Passen Sie auf!“, schrie Gurrletta.

Herrn Mamminger gelang es, dem Angreifer mit dem rechten Flügel über den Schädel zu wischen, sodass er samt Regenwurm vom Sockel kippte und am Boden landete. Noch bevor er sich sammeln konnte, erreichte Gurrletta den Brunnen. Die Wut hatte sie kräftig gemacht, und so zerrte sie die Beute mit einem Ruck aus dem Schnabel des Räubers. Der Wurm klatschte vor die Füße von Herrn Mamminger. Dieser sprang sofort darauf, um ihn sicherzustellen.

Gurrletta erkannte den schwergewichtigen Täuberich. Er hieß Walter Sack und galt in der Taubengesellschaft als undurchsichtige Erscheinung.

„Das ist meiner!“, kreischte er zornig. Einen erneuten Angriff wagte er nicht. Gurrletta und Herr Mamminger bildeten eine wehrhafte Mauer.

„Wieso sollte der Ihnen gehören?“, fauchte Herr Mamminger zurück.

„Weil Sie ihn mir gestohlen haben!“

Herr Mamminger schüttelte aufgebracht und ratlos den Kopf. „Das habe ich doch gar nicht nötig! Ich weiß, wo es jede Menge gibt!“

„Ich will meinen Regenwurm zurück!“

Gurrletta stutzte. Sie hegte keinen Augenblick Zweifel an der Lauterkeit von Herrn Mamminger, doch die Vehemenz, mit der Walter Sack an seiner Version festhielt, interessierte sie plötzlich. „Wieso behaupten Sie sowas?“, wollte sie wissen.

Walter Sack guckte. Mit dieser Fragestellung hatte er nicht gerechnet. Er empfand sie offenbar als Angriff, weshalb er nun wütend schrie: „Das ist eine Unverschämtheit!“

Herr Mamminger hielt dagegen. „Unverschämtheit? Sie sind unverschämt!“

Gurrletta wusste, mit Streit kam man hier nicht weiter. Sie tappte einige Schritte auf den riesigen Kerl zu und sah tief in seine Augen; als wollte sie ihn hypnotisieren: „Wieso behaupten Sie das?“

Walter Sack wurde unsicher: „Er hat gestern auch schon einen Regenwurm gegessen!“

„Ich verbitte mir, dass Sie mir nachspionieren!“, schimpfte Herr Mamminger.

Gurrletta fragte eindringlich: „Darf er das nicht?“

„Natürlich – aber nicht meinen!“

Das Wort „meinen“ klang jetzt kläglich. Offenbar zog er es inzwischen selbst in Zweifel.

Die Unsicherheit griff Gurrletta auf: „,Meinen‘? Wirklich ,meinen‘?“

Walter Sack kreischte: „Immer hat er alles!“

„Was soll ich haben?“, rief Herr Mamminger entrüstet.

„Die Wahrnehmung ist etwas sehr Subjektives. Sie hängt von vielen Einflussfaktoren ab“, sprach Gurrletta zu Walter Sack mit gezieltem Vorwurf.

„Was soll ich alles haben?“, wiederholte Herr Mamminger böse.

„Na, zum Beispiel ...“

„Was?“

„Zum Beispiel haben Sie eine Herrenarmbanduhr gestohlen!“

Herr Mamminger war baff: „Eine was?“

„Eine wunderschöne, tolle Herrenarmbanduhr.“

„Wie bitte?“

Gurrletta ging dazwischen: „Wo soll die sein?“

„Na, in seinem Nest!“, schrie Walter Sack. „In seinem Nest liegt eine Herrenarmbanduhr. Eine tolle, wunderschöne, modische Herrenarmbanduhr!“

Herr Mamminger lachte auf, was Walter Sack nicht im Geringsten beeindruckte.

„Dann fliegen wir doch zu meinem Nest!“

Walter Sack und Gurrletta waren einverstanden.

Die Behausung von Herrn Mamminger lag auf einem Balken unter einem Vordach eines Nebengebäudes des Schlosses. Schon beim Heranfliegen erkannte Gurrletta eine kleine Scheibe, die im Halbdunklen mattgold glänzte. Als sie näherkam, erwies sich der Gegenstand als Metalldeckel.

Sofort verzog Walter Sack den Schnabel.

Herr Mamminger erklärte mit bitterem Unterton: „Das ist der Deckel eines Olivenglases. Ich bin nicht mehr der Jüngste, und manchmal zuckt es in meiner Brust. Wenn ich mich auf diese sogenannte ,Herrenarmbanduhr‘ lege ...“, dabei fixierte er Walter Sack, „... dann kühlt das meine Brust und das tut mir gut.“

„Ich schlage vor“, sagte Gurrletta fest, „Sie suchen Ihre ,Herrenarmbanduhr‘ und Ihren Regenwurm woanders!“

„Regenwürmer gibt es zuhauf an der sonnigen Ecke bei den Eichen“, setzte Herr Mamminger hinzu.

Walter Sack spannte die Flügel. „Ich weiß, was ich gesehen habe! Das war ein abgekartetes Spiel!“ Dann flog er davon.

Herr Mamminger schüttelte den Kopf. „Kommen Sie, Frau Steinhöfl“, lächelte er schließlich. „Jetzt darf ich Sie zum Essen einladen.“

Gurrletta konnte unmöglich ablehnen.

Herr Mamminger servierte bei der Brunnenfigur einen frisch gezogenen Regenwurm, den sie tapfer verfutterte. Geholfen hat ihr die angenehme Unterhaltung mit ihrem Gastgeber. Die Unverschämtheit von Walter Sack war so unfassbar, dass sie dabei nicht mehr erwähnt wurde.

Taube oder Mensch?

Gurrletta Steinhöfl war gerne eine Taube. Da die Regensburger Altstadt mehr als genug erstklassige Futterplätze bietet und daher eine ausgewogene Ernährung mit erträglichem Zeitaufwand sichergestellt werden kann, blieb ihr ausreichend Freiraum für Spaziergänge, Ausflüge, Erholung und Gesellschaft. Täglich wurde sie Zeugin, wie sich andere Kreaturen wie Insekten, Ratten oder Menschen abschuften mussten, um das Getriebe ihrer Existenz mit genügend Energie zu versorgen; dass hingegen sie, Gurrletta, ihre Individualität in so befriedigendem Maße ausleben konnte, empfand sie als nobles Geschenk des Lieben Gottes. Sie erwachte morgens mit Optimismus und gurrte kraftvolle Melodien aus dem italienischen Opernrepertoire; abends legte sie sich mit dem Gefühl in ihr Nest, einen erfüllten Tag erlebt zu haben. Und es genügte ihr, als gutherzige Mittaube mit sozialem Verantwortungsbewusstsein zu gelten.

Doch immer wieder befiel Gurrletta – wie wohl jedes tiefgründige Geschöpf – eine melancholische Stimmung, in der die Angst Oberhand gewann, bereits alle ihre Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben und keine innere Verankerung mehr zu besitzen. An solchen Tagen machte sie den immer gleichen Fehler: Sie tappte an den Schaufenstern von Buchhandlungen vorbei, betrachtete die vielfältigen Covers und verstärkte dadurch ihre Trübsal. Im Grunde habe sie nichts Wesentliches zur Welt beigetragen, meinte sie dann, und beim Sterben werde sie ein Niemand sein.