Haller 15 - Alte Freunde E-Book

4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: p.machinery

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Alte Freunde: In diesen zwei Worten schwingen Glück und Leid, Verrat und Wehmut mit. Die alten sind nicht immer die besten Freunde, doch manchmal sind sie die einzigen, die uns bleiben. Leider tauchen sie manchmal zur falschen Zeit am falschen Ort auf. Sie retten uns aber auch den Abend oder das Leben. Unter den vierzehn Autoren, die sich in dieser Ausgabe den "alten Freunden" widmen, sind einige erfahrene und bereits viel gelesene Autoren, und einige, die erst am Anfang ihres Autorenlebens stehen. Jeder macht mit seiner Geschichte das Thema zu etwas Einzigartigem. Die fünf Künstler, deren Bilder für diesen Band ausgesucht wurden, gehen das Thema völlig unterschiedlich an, sowohl die Motive als auch die Techniken sind verschieden. Jedes Bild fasziniert auf eigene Weise, egal, ob es einen Text illustriert oder für sich steht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 143

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Corinna Griesbach (Hrsg.)

Alte Freunde

HALLER 15

Corinna Griesbach (Hrsg.)

ALTE FREUNDE

Haller 15

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© dieser Ausgabe: November 2017

Corinna Griesbach, die Autoren & Künstler &

p.machinery Michael Haitel

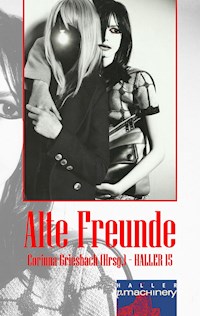

Titelbild: Michael Haitel unter Verwendung des Bildes »Freunde« von Tatjana Frey

Illustrationen: Cornelia Arbaoui (Seite 70), Friedel Weise-Ney (Seite 75), Iris Wassills (Seite 91), Peter Paul Wiplinger (Seite 100)

Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda, Xlendi

Lektorat: Corinna Griesbach, Michael Haitel

Herstellung: global:epropaganda, Xlendi

HALLER im Verlag p.machinery Michael Haitel

Ammergauer Str. 11, 82418 Murnau am Staffelsee

www.haller.pmachinery.de

www.literaturzeitschrift-haller.de

ISSN: 1869 4624

ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 111 2

Vorwort

Der Kratzer auf dem Esstisch war noch nicht da und der dunkle Kreis von dem Topf, der viel zu heiß auf dem Holz abgestellt wurde. Als die Freunde am Tisch saßen. Die alten. Die, die treu geblieben sind, die, die heute tot sind, die, die wir enttäuscht, verlassen oder vergrault haben. Die wir vergessen haben oder vergessen wollen.

In der Kammer gibt es den Garderobehaken, an dem der Mantel hängt, den die Freundin vor einem Jahr vergessen hat mitzunehmen, weil die Nacht so warm war. Und den sie nie abgeholt hat.

Beim Umzug landet ein orangefarbener Mixer im Müll – er gehört der Mutter einer Freundin, die ihn fürs Sahneschlagen ausgeliehen und hier zurückgelassen hat.

Hinterher fliegt eine Hundeleine und der Mann, der sie wegwirft, fragt sich, ob der Hund nicht zwanzig Jahre der bessere Freund gewesen ist.

Das waren meine Gedanken zur Ausschreibung »Alte Freunde«, die ungewöhnliche viele Autoren und Künstler inspiriert hat, über lebenslange Freundschaft, imaginäre Freunde, Mensch und Tier, Zufallsbekanntschaften, Vergessen und Erinnern zu schreiben, Geschichten von Freundschaft, Verrat, Erinnerung und Vergessen einzusenden.

Texte und Bilder sind sehr unterschiedlich, manchmal gehören Text und Bild zueinander, das wird der Leser und Betrachter für sich entscheiden.

Zum ersten Mal werden die Texte von einem Interview begleitet, das ich dieses Mal mit Saza Schröder geführt habe.

Oft ergeben sich während des Lektorats oder bei einer Lesung Gespräche mit Künstlern und Autoren, die tiefere Einblicke in Leben und Schreiben zulassen, als die Kurzvitae, die im HALLER abgedruckt werden. Dem möchte ich von nun an mit regelmäßigen Autoren- und Künstlerinterviews nachspüren.

Peter Zemla: Kratzer

Es fällt mir schwer, über den Anschlag und alles, was mit dem Anschlag im Zusammenhang steht, zu schreiben. Aber noch schwerer fällt es, darüber zu sprechen. Was ein Grund sein mag, jedoch keinesfalls meine charakterlichen Unzulänglichkeiten entschuldigen soll und darf, warum ich Stoffel so lange aus dem Weg gegangen bin. Über den Anschlag zu schreiben oder gar zu sprechen, bedeutet heraufzubeschwören, was, bestimmt der komplizierteste alchemistische Prozess, in mir im Laufe der vergangenen Monate wieder und wieder entwässert und eingeschrumpft, was mit einer kristallinen Schicht überzogen und an einem gegen äußere Einflüsse hermetisch abgeschirmten und geheim gehaltenen Ort eingelagert worden ist. Bisweilen schuppen sich von der konzentrierten Masse, Einfluss einer wie auch immer gearteten Korrosion oder möglicherweise Ab- und Ausscheidungsprodukte der fortdauernden Einfaltung, ich kann es nicht sagen, Späne ab, die über verzweigte Kanäle nach außen transportiert werden, die an meinen Schläfen oder an den Knorpeln hinter den Ohren zutage treten. Mit Daumen und Zeigefinger drücke ich die entsprechenden Körperstellen und halte mir winzige Partikel vors Auge, die, drehe ich sie ins Licht, wie Puzzleteilchen Bilder zeigen oder besser, genauer: Fragmente von Bildern, die ich nicht sehen möchte, die ich gleichwohl studieren muss, die ich nicht eher im Waschbecken hinunterspülen kann, bis ich sie in all ihren Facetten betrachtet habe. Da ist der aus dem Nichts auffahrende blendhelle Schein, der unmittelbar vor der Detonation den Bahnhof überflutet hat, da sind die Glassplitter, in denen die zerbrochene Welt sich kaleidoskopartig spiegelt, die roten Schlieren, die über das verschwommene Bild oder das Fragment eines Bildes wie Sirup rinnen.

Ich drehe den Hahn bis zum Anschlag auf und lasse das Wasser lange fließen, zum einen, um sicherzugehen, dass, was ich weggespült wissen möchte, auch wirklich weggespült wird, zum anderen, weil mich das Rauschen beruhigt. In Maßen wenigstens, denn um ehrlich zu sein: Wirklich ruhig bin ich seit dem Anschlag nicht mehr. Ruhe ist seit dem Anschlag etwas, das in mir, stelle ich sie, die Ruhe, mir, in welcher Erscheinungsform auch immer vor, ein spöttisches Grinsen hervorruft, ein Grinsen, das angezeigt ist, berichtet jemand von einem Fabelwesen, und zwar in einer Weise, dass er sich mit all seiner Reputation für dessen Existenz verbürgt, während man doch gleichzeitig mit einer nicht infrage zu stellenden Bestimmtheit weiß, dass diese Existenz einem Hirngespinst entwachsen ist.

Ich will von Stoffel schreiben. Ich will wenigstens anzudeuten versuchen, was er für mich bedeutet hat. Ich war, ich bin es immer noch, das mittlere von fünf Geschwistern. Nicht dass mir etwas gefehlt hätte zu Hause, aber schon früh hatte ich das Gefühl, im Grunde überflüssig zu sein. Mit mir wurde, wie es heißt, nicht viel Aufhebens gemacht, ich lief, wie es heißt, mit, oder anders formuliert, dasselbe bedeutend: nebenher. Ich meinerseits machte nicht viel von mir reden. Ich saß, so erinnere ich mich, bei den sogenannten Familienfesten stumm vor meinem Kuchenteller und gab vor zuzuhören, zuzusehen, was die Tanten und Onkel zum Besten gaben, während meine Brüder und Schwestern, auch die jüngeren, längst die Runde verlassen hatten, um Dingen, später Gleichaltrigen, noch später Andersgeschlechtlichen nachzugehen, die mir allesamt ein Rätsel blieben, die es, ich bekenne es, im Grunde bis heute geblieben sind. Was nicht heißt, dass ich mich für Derartiges nicht auch interessierte oder mich hätte interessieren können, aber was mir fehlte, war der Zündfunke, um agieren und reagieren zu können. Ich stand gewissermaßen am Beckenrand und sah es drinnen planschen und toben und sah einige, die gekonnt, mit scheinbar dem geringsten Aufwand und scheinbar den geringsten Widerstand erzeugend, ihre Bahnen zogen, während ich nicht sicher war, ob das Schwimmen zu meinen angeborenen Fähigkeiten zu zählen sei. Weil aber niemand kam, mich packte und hineinwarf, ließ mich das Grübeln über diese Frage am Ende des Badetages mein trockenes Handtuch einpacken und mit der Müdigkeit des Unversuchten in den Gliedern wieder nach Hause schleichen.

Das alles änderte sich, nun, wenigstens aus meiner Sicht Entscheidendes änderte sich, als in der siebten Klasse Stoffel auftauchte. Mein Vater, wahrscheinlich angesichts der Unbestimmtheit meiner Anlagen ratlos, was mit mir einmal anzufangen sei, vielleicht aber auch schlicht lethargisch, was die Weichenstellung meinen Lebensweg betreffend anbelangt, hatte mich nach der Grundschule ins Gymnasium wechseln lassen. Der schulbehördliche Bescheid, der sinngemäß lautete, die Zensuren seien leidlich ausreichend, wenn auch nicht zu größeren Hoffnungen Anlass gebend, sodass man es auf gut Glück versuchen könne, war ihm Anstoß genug. So hörte ich mir nun, immer noch in der letzten Bank sitzend, an, wie man sich fremdsprachlich ausdrückt oder physikalische Kräfte beziffert, unbeteiligt, doch durchaus aufmerksam, wie ich mir zuvor das Einmaleins oder den Satz Otto fährt Bus hatte beibringen lassen. Ich war keiner von jenen Schülern, die man gemeinhin als Opfer oder Prügelknaben bezeichnen muss, die eines körperlichen Gebrechens oder ihrer sozialen Herkunft wegen oder einfach weil das, nennen wir es, der Konvention geschuldet, Schicksal sie völlig grundlos dazu auserkoren hat, für den Spott der Masse herhalten müssen, denen man straflos Besitz entwendet und sie dafür mit Hämatomen entschädigt. Ich war der, der abseitsstand, im Schatten, den die steinerne Plastik eines stilisierten Sauriers auf dem Schulhof des Gymnasiums warf, oder unter dem einzigen Schulhofbaum, weitestgehend verborgen hinter dessen von Generationen malträtierten Stamm, der, der nicht auffiel und von daher übersehen wurde.

Nur Stoffel sah mich, entdeckte mich. Die großen Ferien waren seit zwei Wochen vorüber, als er an der Seite des Direktors – wer hier wen führte oder begleitete, konnte für den, der die Augen dafür hatte, nicht mit Bestimmtheit ausgemacht werden – in die Klasse kam. Dies sei der Neue, hieß es, und, die Direktorenhand hob sich gebietend, dass keinerlei Anlass bestehe, deshalb in ein Primatengejohle auszubrechen. Was aus Altmännersicht leicht dahingesagt war, denn der Neue mit der bronzefarbenen Haut, mochte er zwölf sein wie die meisten von uns, dreizehn vielleicht, war ungewöhnlich groß, ohne dass man diese Größe aufgeschossen nennen konnte, schon eher stattlich. Er trug das Haar länger, als es damals üblich war, doch war diese bei jedem federnden Schritt mitfedernde Frisur keineswegs wildwüchsig oder als ungepflegt zu klassifizieren. Zwischen den Fransen war eine leicht gewölbte, fein gehämmerte Stirn zu sehen, darunter zwei dunkle, eher kleine Augen, die den Eindruck erweckten, sich in Wartestellung zu befinden, bis eine Beute sich verrät, die es zu packen lohnt. Eine braune Ledertasche, wie robust und weich zugleich die war, konnte man fühlen, ohne sie berührt zu haben, hing ihm locker über der einen Schulter. Wie er daherschritt, aufrecht, witternd und sondierend, den Blick langsam durch die Reihen schickte, auf der Suche nach einem ihm entsprechenden Platz, uns Schüler dabei gar nicht wahrnahm und von der Weisung des Englischlehrers Tillich, sich doch dorthin zu setzen, keine Notiz nahm, sondern mit einer Selbstverständlichkeit sich eine eigene Bank aussuchte, das ließ uns Jungen, vielen von uns, ein mehr verblüfftes als anerkennendes Glucksen, Schnalzen, Schmatzen entfahren, während den Mädchen, den meisten von ihnen, ein hochgestimmtes Kieksen, ein kurzes, schrilles Kreischen entwich.

In den nächsten Tagen verbreitete sich die geraunte Nachricht, selbst zu mir gelangte sie schließlich, dass der Neue bislang ein Internat in Genf besucht hatte, aus dem er, aus welchen Gründen auch immer, da rankten sich abenteuerliche Gerüchte, relegiert worden sei, dass sein Vater einen diplomatischen Dienst versehe, und er, der Sohn, unsere Schule nur als eine Art Zwischenstation verstehe, weil die Familie sich auf dem Absprung, so hieß es, in den Fernen Osten befände. Nicht alles davon entsprach der Wahrheit, wie ich später aus erster Hand erfahren sollte. Erst einmal aber beobachtete ich den Neuen, wie ich alles und jeden beobachtete: aus der Ferne. Was mir, während ich seine unerschütterliche Gelassenheit gegenüber den Lehrkräften, gegenüber den Regeln der Institution Schule, seine Unberührtheit von den an ihn anbrandenden und sogleich wieder abprallenden und rückstandslos abperlenden Umständen bewundernd registrierte, dabei entging, war, dass offenbar er auch mich beobachtete.

Nach Ablauf einer Woche hatte er dieses Projekt abgeschlossen, was sich darin äußerte, dass er während der großen Pause auf mich zuschlenderte. Kleiner, sagte er zu mir, sagte es, ohne dass es herablassend oder gar beleidigend und damit herausfordernd gemeint und von mir, der ich mir ein Gespür für die Untertöne angeeignet hatte, auch nicht so aufgefasst worden war. Kleiner, sagte er, weil er beschlossen hatte, mich so zu nennen, und tatsächlich nannte er mich fortan so. Fortan ist das Losungswort, denn es gab ein Leben, mein Leben, vor der besagten großen Pause, eines, durch das graue Schlieren gezogen waren, die es mir schwer gemacht hatten, klarsichtig nach links und rechts und vor allem nach vorne zu sehen, die mir, je länger diese Trübe andauerte, mehr und mehr Angst gemacht hatten, dass mein nächster Schritt einer über die Kante sein könnte, jenseits derer kein Tritt und kein Halt mehr wäre, und es gab ein Leben, mein Leben, danach. Letzteres begann mit dem durchdringenden Gong, der die große Pause beendete. Der Neue, der im Lauf des Gesprächs – ich weiß nicht mehr, über was im Einzelnen wir uns unterhalten hatten, wahrscheinlich hatte, von wenigen gestammelten Wortfetzen meinerseits abgesehen, nur er gesprochen – gesagt hatte, ich könne ihn ruhig mit Stoffel anreden, das sei zwar einigermaßen lächerlich, aber er habe sich damit abgefunden, den Spitznamen in diesem Dasein nicht mehr loszuwerden, gab mir zum Abschluss die Hand. Ich weiß noch, wie seltsam mir diese Geste vorkam. Den Tanten und Onkel gab man die Hand, aber Zwölf- und Dreizehnjährige untereinander gaben sich nicht die Hand. Eine solche Handlung wäre einem für jene unzugänglichen, weil unangemessenen Repertoire entnommen gewesen und hätte unter Umständen und allenfalls noch dazu dienen können, sein Gegenüber auf den Arm zu nehmen, doch um solcherart komplexe Ironie zur Anwendung zu bringen, fehlte den Zwölf- und Dreizehnjährigen in aller Regel das notwendige Reflexionsvermögen. Nichts davon bei Stoffel. Als er mir seine Hand hinstreckte, die meine, weil ich zögerte, ergriff und sie drückte und ein klein wenig auch schüttelte, dabei mit sanftem Nachdruck seinen Daumen in mein Fleisch grabend, war das frei von jedem Hintergedanken. Es handelte sich um eine Gebärde der Aufrichtigkeit, mit der er ein unausgesprochenes Versprechen gab, das Versprechen, mir ein Freund zu sein, da zu sein, falls das vonnöten wäre, nach Kräften einzuschreiten, wenn diese Kräfte gefragt sein würden. Und wenn ich nichts dagegen hätte, das drückte dieses für Außenstehende mit Sicherheit seltsam formell scheinende Handschütteln aus, sei dieser Pakt hiermit beschlossen. Wie hätte ausgerechnet ich etwas dagegen haben können.

Mit Stoffel an der Seite, ihn hinter mir wissend, mich in seinem Sog bewegend, ganz nach der Perspektive, die der Betrachter einnahm, wagte ich mich mit einem Mal, zugegebenermaßen zögernd zunächst, doch immer von ihm ermuntert, angeschoben, angestachelt, aus der Deckung. Nicht dass wir Dinge unternahmen, die es verdient hätten, Schlagzeilen zu machen oder Stoff für einen Roman zu liefern, nicht mit zwölf, dreizehn, nicht später. Weder fuhren wir aus einer Laune heraus per Anhalter nach Oslo, noch sprengten wir einen Mädchenhändlerring oder ließen eine Mumie im Völkerkundemuseum die Augen aufschlagen, nichts von alldem. Wir gingen gemeinsam zum Judo und ins Kino, bisweilen in Filme, deren Altersfreigabe uns eigentlich ausschloss. Wir füllten zu Beobachtungszwecken Froschlaich in Gurkengläser, wir plünderten einen Kirschbaum, bis uns vom Genuss der Früchte schlecht wurde, wir sahen dem Ziehen der Wolken zu und malten uns Geschichten aus mit den Gestalten, die wir in ihnen erblickten. Wir lasen dieselben Bücher, Jules Verne zuerst, alles von Jules Verne, dann Camus, dann Sartre, dann das Kommunistische Manifest. Wir gingen auf Demonstrationen und wir gingen zum Tanzkurs. Wir erzählten uns alles und mussten viele Worte dabei nicht machen, weil der eine wusste, wovon der andere sprach.

Nicht immer, nicht bei allem war Stoffel dabei. Je älter wir wurden, desto mehr hatte ich gelernt, auf seine Begleitung, seine Führung zu verzichten, jedenfalls was seine körperliche Anwesenheit anbetraf, denn in meiner Vorstellung, wenn man so will: in geistiger Form, war er stets mit mir, konnte ich, falls nötig, Blickkontakt mit meinem Stoffelgeist aufnehmen und ihn mir aufmunternd zuzwinkern sehen oder registrieren, wie er die Unterlippe nach vorne schob, die Brauen hob und sachte den Kopf neigte zum Zeichen seiner Skepsis, was mich meine Absicht, die ich im Begriff war, in die Tat überzuführen, noch einmal überdenken ließ. Natürlich telefonierten wir, rief ich ihn an, sobald etwas Berichtenswertes vorgefallen war oder sich auch nur anschickte, sich anzubahnen, um seine Meinung einzuholen, seine Direktiven, mein weiteres Vorgehen betreffend. Bei Mädchengeschichten vor allem konnte und wollte ich lange nicht auf den Rat meines in dieser Beziehung ungleich erfahreneren, ungleich gewandteren Freundes verzichten. Welche Initiative bei dieser und jener angezeigt war, wann es von Vorteil war, den Forschen zu geben, wann zielführender, sich rar zu machen und mit geschickt gesetzten Subtilitäten zu operieren, mit Stoffel konnte ich diese Dinge erörtern, ohne mich, wie sonst überall, der Gefahr, Spott statt Verständnis zu ernten, auszusetzen.

Er unterstützte mich dabei, als ich mich entschloss, den Wehrdienst zu verweigern. Er selbst wurde ausgemustert wegen eines von einer internistischen Koryphäe aus der Schweiz attestierten Lungenleidens, das nur auf dem Papier Bestand hatte, denn Stoffel, drahtig, sehnig, wie er war, war mit einer bewundernswerten Konstitution ausgestattet, die ihm die längsten Touren, die wir eine Zeit lang ins nahe gelegene Mittelgebirge hinein unternahmen, mit einer beispiellosen Mühelosigkeit bewältigen ließ. Für meine Befragung vor dem Ausschuss, die ich, dessen war ich mir nach etlichen Stoffeljahren bewusst, ohne seinen Beistand niemals positiv hätte gestalten können, wälzten wir pazifistische Literatur und entwickelten eine, wie Stoffel sagte, vielfach wiederholte und mir schlussendlich plausibel gemachte, in mich hineingepflanzte, wasserfeste Strategie, die, weil ich, wie er mir eingeschärft hatte, von ihr keinen Millimeter abwich, tatsächlich zum Erfolg führte.

Eine andere, nicht minder hochnotpeinliche Befragung hatte ich zu überstehen, als ich meinem Vater wenig später mehr eröffnete, als ihn um Erlaubnis zu fragen, dass ich vorhatte, Mathematik zu studieren. An dem Punkt, als Vater seine berüchtigte, von den Mitgliedern meiner Familie gefürchtete Falte zwischen den Augenbrauen bekam, übernahm Stoffel das Gespräch, an dessen Ende ich zwar keine ausdrückliche väterliche Erlaubnis ausgestellt bekam, aber immerhin die gebrummte Einwilligung zu tun und zu lassen, was ich wolle, solange keine gröberen Dummheiten darunter wären und ich ihm, dem Vater, nicht mit den unvermeidbaren lässlichen Dummheiten auf der Tasche läge.

Nach dem Abitur trennten sich unsere, meine und Stoffels Wege. Stoffel wanderte in die Hauptstadt ab, wo er, wie ich zu meiner Verwunderung erfuhr, kein Vierteljahr war vergangen, eine Werbeagentur mit dem Namen Skills and Skulls gründete. Auf sogenannte Sehenswürdigkeiten zeigenden und von Stoffel mit winzigen Buchstaben bedeckten Postkarten unterrichtete er mich über sein von mir nicht anders erwartetes Wohlergehen, während ich alten Menschen den Moder aus den Hautfalten wusch und ihr dünnes, eine fahle Nichtfarbe angenommenes Haar bürstete. Manchmal, immer unangekündigt, nie ganz unerwartet, tauchte Stoffel auf, mit legeren, aber, das fiel sofort ins Auge, den exquisitesten und teuersten Kleidern am Leib und etwas Weltmännischem in der Haltung, was seine ihm angeborene Gelassenheit in einer einnehmenden Weise abzurunden verstand. Am Abend meines, mit Ausnahme des beinlosen Herrn Echte von niemandem zur Kenntnis genommenen neunzehnten Geburtstags stand Stoffel mit einem Mal in der Tür meines winzigen Dienstleistendenzimmers und forderte mich mit einem Stoffellächeln auf, den Gedanken an die morgige Frühschicht zu verscheuchen, das von ihm mir mitgebrachte Hemd, sein Geburtstagspräsent für mich, überzustreifen und mit ihm die Nacht durchzumachen, bis sechs Uhr dreißig hätte er Zeit, dann müsste er im Flieger nach Barcelona sitzen. Ein gutes Jahr später, ich war gerade dabei, meine Habseligkeiten in ein ebenso winziges Zimmer eines Studentenwohnheims im Süden der Republik zu räumen, wobei mir die Wände und Fußboden vibrieren lassende, von meinem Nachbarn herrührende Beschallung nichts Gutes für mein künftiges Studentengemüt verhieß, ließ mich, der ich mit dem Kopf in einem Umzugskarton steckte, der melodische Ruf Überraschung des angeschlichenen Stoffel zusammenzucken, ließ mich hochfahren und ihm mit einer für Freunde unseres Alters unangemessenen Heftigkeit um den Hals fallen.