3,99 €

Mehr erfahren.

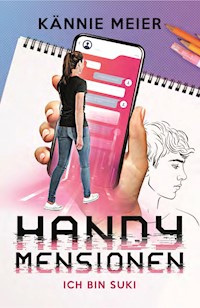

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die sechzehnjährige Halb-Araberin Suki findet ihr Leben an sich in Ordnung, wäre da nicht die emotionsgeladene Scheidung ihrer Eltern. In der Schule ist es auch nicht besser, da Mitschülerinnen, die sich stolz "Girl's Club" nennen, ihr nur zu gerne das Leben schwer machen. Zudem scheint sie ihr Schwarm und Mitschüler Ryan, Sänger und Gitarrist der Band Jumpers, gar nicht wahrzunehmen. Nur ihre beste Freundin Emilia ist ein Lichtblick. Auf dem Weg zur Schule prallt Suki beinahe mit einem Auto zusammen: Der Fahrer ist mehr auf das Handy als auf das Fahren konzentriert. Im letzten Moment reißt Suki das Lenkrad ihres Rollers zur Seite und stürzt. Obwohl sie Glück im Unglück hat, hat es dieser Sturz in sich: Unter einem parkenden Auto findet sie ein überaus teures Handy. Doch das Ding ist völlig unbrauchbar, denn bis auf ein paar bunte Buttons und eine App zum Chatten bietet es keine weiteren Funktionen an. Also hinterlässt Suki im Chat eine Nachricht, um den Besitzer des Geräts herauszufinden. Als der Girl's Club so richtig bitchy ist, erhält Suki schließlich eine Antwort mit der Einladung, Freundschaft zu schließen. Anfangs zwar äußerst skeptisch, akzeptiert Suki aber und lässt sich auf eine Reise in die Handymensionen ein. #Sketchby #Handymensionen #everybody'sdarlingbitch #mobfie #WeViddy #Mopicloo #froggyface

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 478

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Kännie Meier

Handymensionen

Ich bin Suki

© 2021 Kännie Meier

Verlag und Druck:

tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

ISBN

Paperback 978-3-347-34989-6

Hardcover 978-3-347-34990-2

e-Book 978-3-347-34991-9

Umschlaggestaltung: L1graphics, www.99designs.de

Bilder für Umschlag: shafran/shutterstock.com, stockyimages/shutterstock.com, pixelparticle/shutterstock.com, guteksk7/shutterstock.com, Mobile application image designed von Freepik

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Dieser Roman ist ein rein fiktives Werk mit fiktiven Charakteren. Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen zu lebenden und bereits verstorbenen Personen sind rein zufällig.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Ich

In meinem Traum stehe ich vor der Klasse an der Tafel und habe eine Matheaufgabe zu lösen, die ich überhaupt nicht verstehe. Hilfesuchend schaue ich den Lehrer an, doch anstatt mir einen Hinweis zu geben, fängt er an zu singen. So richtig schnulzig. Verwirrt wende ich mich all denen zu, die mit mir in dieser Klasse sind, sehe aber schnell, wie sie konzentriert zur Tafel schauen. Wie zur Bestätigung, dass Mathe mir den Verstand raubt, höre ich nun auch Musik zum Gesang, der vom Lehrer mit gequältem Gesichtsausdruck vorgetragen wird. Alle anderen Anwesenden schunkeln dazu auf ihren Stühlen wie zarte Blumen im Wind. Wogegen ich mir doch bloß, simpel aber wahr, einen kleinen Hinweis zur Matheaufgabe erhoffe. Und genau das sage ich laut, doch das Lied schluckt meine Worte. Es kommt mir merkwürdig bekannt vor. Langsam wache ich auf, lasse die Augen aber geschlossen. Mit einem inneren Grollen erkenne ich, was da in meinen Ohren klingt: Es ist ein englischer Schmalz-Schlager aus den Achtzigern; und so etwas morgens schon, vor dem ersten Kaffee, vor dem Müsli, vor dem Wettercheck, ob es regnet oder die Sonne scheint. Und wer ist schuld?

Ja, meine Mutter, Hanna, hat manchmal einen echt schrägen Musikgeschmack, wohingegen mein Vater, Moaz, sich oftmals auch nicht besser anstellt: Er selbst spricht zwar hauptsächlich nur mit seiner Familie in seiner Muttersprache, aber arabische Schlager findet er neben Rock- und Popmusik ziemlich klasse. Dementsprechend geprägt war meine Kindheit: Mutter Deutsche, Vater Araber, der aber hier geboren und aufgewachsen ist, akzentfrei Deutsch spricht und stets pünktlich zu Terminen erscheint. Hanna hingegen kommt ständig zu spät. Moaz mag es zu Hause gerne aufgeräumt. Umherliegendes Spielzeug im Wohnzimmer wurde abends penibel in Spielkisten verstaut, im Gegensatz zu Hanna, die bei leichtem Chaos nichts einzuwenden hatte. Es sei denn, es handelt sich um achtlos abgestreifte Schuhe im Eingangsbereich, denn das mag sie gar nicht. Ein etwas ungleiches Paar, das vor meiner Geburt schnell geheiratet hat, was nun auch schon Jahre her ist. Für mich immerhin sechzehn Jahre, in denen ich die musikalischen Verirrungen beider Elternteile zu ertragen habe.

Bei ihrer Hochzeit waren sie sehr jung: Hanna gerade mal zwanzig, Moaz zwei Jahre älter. Wie sie sich kennengelernt haben, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, sie waren als Studenten im Urlaub in Japan und liefen sich dort über den Weg, stellten fest, dass sie in derselben Stadt wohnten und verliebten sich ineinander. Wenig später heirateten sie, noch während des Studiums, weil ich mich angekündigt hatte. In Anlehnung an ihr Kennenlernen haben sie mir schließlich auch einen japanischen Namen verpasst: Suki.

Optisch gesehen komme ich nach beiden Elternteilen. Ich habe die braunen Augen meines Vaters geerbt, aber leider nicht die lockigen Haare Hannas. Meine Haare hängen einfach nur glatt bis unter die Schulterblätter hinunter. Wie meine Mutter werde ich im Sommer nicht so braun, sondern muss mir jegliche Bräunung hart erarbeiten, wohingegen mein achtjähriger Bruder, Leon, ganz nach der arabischen Familienseite schlägt: Beim ersten Sonnenstrahl braun, dunkelbraune Haare, dunkelbraune Augen. Er ist Moaz Miniaturausgabe. Ich hingegen habe von beiden etwas geerbt. Meine beste Freundin, Emilia, ein blonder und wuscheliger Lockenkopf mit blauen Augen, meinte mal scherzhaft, sie hielte mich überhaupt nicht für eine halbe Araberin. „Ich weiß, ich sehe auf den ersten Blick nicht so aus“, hatte ich erwidert. „Nee, du sprichst kein Arabisch“, hatte sie geflachst. Damit hat sie vollkommen recht, denn weder mein Bruder noch ich haben diese Sprache bis auf wenige Floskeln gelernt.

Als ich fünf Jahre alt war, zog die Familie meines Vaters zu Verwandten, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten leben. Wir bildeten unseren Lebensmittelpunkt hier. Manchmal besuchten wir die Verwandten in den Sommerferien, doch da Hanna mit der Zeit seltener mitreiste, blieben wir Kinder bei ihr und machten woanders Badeurlaub. Moaz akzeptierte es und besuchte seine Verwandten allein.

Das Schmuselied dröhnt weiterhin trotz geschlossener Zimmertür bis zu mir hindurch. Seufzend und ernüchtert setze ich mich auf, schlage die Decke zurück und wanke in T-Shirt und Shorts die Treppe hinunter durch den Flur auf die Küche zu. Auf der Türschwelle angekommen, verklingen soeben die letzten Töne des Songs. Erleichtert atme ich aus – bis das Lied erneut erklingt: Toll, Endlosschleife. Herzlich willkommen in meiner Welt.

Leon sitzt schon am Küchentisch und schlürft weich gewordene Frühstücksflocken. Dazu wippt er zur Musik auf dem Stuhl mit und singt manche Passagen lautlos nach, vor allem die „Oooohs“ und „Aaaahs“ im Song. Nicht, dass ich diese geräuschvolle Untermalung aufgrund der andauernden Musik hören könnte, nein, ich kenne ihn seit seiner Geburt und weiß genau, womit er gerne nervt. Sei es mit dem Schlürfen von Frühstück oder Singen englischer Schlagermusik, Bruder bleibt Bruder. Weder er noch meine Mutter bemerken mich. Da unser Heim einen offenen Küchen- und Wohnbereich hat, der sich im Flur von zwei Türen betreten lässt, gehe ich hinüber ins Wohnzimmer und stelle dort frecherweise die Stereoanlage leiser. Irgendwie muss ich diesen verkorksten Start in den Tag doch retten. Hanna dreht sich von der Kaffeemaschine aus um. Für einen Augenblick wirkt sie nachdenklich, doch als sie mich erblickt, lächelt sie rasch.

„Ach, guten Morgen, Suki. Gut geschlafen?“, fragt sie fröhlich.

„Wo ist Baba?“, frage ich, da er mal wieder nicht da ist, und kehre in die Küche zurück. Emilia nennt ihren Vater beim Vornamen oder Papa, aber ich nenne ihn Baba, seit ich denken kann. Ein Überbleibsel meiner arabischen Verwandtschaft, vermute ich.

Bei Hanna verhält es sich etwas anders: Sehr selten sage ich Mama zu ihr, meistens jedoch einfach ihren Vornamen. Sie mag es gar nicht, Mom genannt zu werden. Es reicht schon, wenn ein Mädchen in einem Fernsehfilm die Filmmutter mit der Bezeichnung anspricht, sobald dieses Wort fällt, quittiert Hanna es mit einem genervten Schnaufen.

Doch momentan mag sie so einiges nicht, beispielsweise Fragen nach Moaz und seinem Aufenthaltsort. Es scheint ein Dauerzustand zu sein: Meine Mutter hört dieses bestimmte englische Herzschmachtlied und mein Vater geht flüchten. Warum bloß, frage ich mich selbst ironisch und klaue Leon das Glas Milch vor seiner Nase. Ich setze mich damit auf einen Stuhl an den Küchentisch, ziehe ein Bein hoch auf die Sitzlehne und mache es mir gemütlich.

„Anscheinend nicht“, lächelt Hanna und geht auf meine letzte Frage gar nicht ein.

„Was meinst du, Hanna?“, frage ich zurück, denn ich kann ihr nicht folgen. Meine geistige Aufmerksamkeitsspanne ist morgens noch nicht aktiviert.

„Oh je, schlechte Laune?“, schlussfolgert sie mit ironischem Gesichtsausdruck und atmet tief durch.

„Überhaupt nicht“, halte ich dagegen.

„Dann sag doch wenigstens freundlich die Tageszeit“, erwidert sie, schenkt sich eine Tasse Kaffee ein und setzt sich zu uns an den Tisch. Leon schlürft lautstark Essen, ich schlürfe etwas von der Milch, dann schlürft er wieder den Inhalt seiner Frühstücksschale und ich den Inhalt meines Trinkglases. Uns beide ignorierend, nimmt sie die Tageszeitung zur Hand und schlägt sie auf.

„Guten Morgen“, antworte ich. Sie schaut auf. „Na also. Geht doch“, lächelt sie und ich nicke nur zurück. „Wo ist Baba?“, frage ich ein weiteres Mal und nippe an der Milch.

„Na, wo wohl?“, erwidert sie und liest die Nachrichten beim Kaffeetrinken. „Auf der Arbeit.“

„Wo auch sonst?“, murmele ich und stehe auf. Den Rest Milch schütte ich in Leons Schale, wofür ich einen bösen Blick meines kleinen Bruders ernte. Ich habe auf einmal keine Lust mehr auf Frühstück und beschließe, etwas früher zur Schule zu fahren. Ich mache mich in mein Zimmer auf und überlege währenddessen, wann ich Baba das letzte Mal morgens gesehen habe. Doch entweder fehlt meinem Gehirn die Fähigkeit, sich zu erinnern, oder es ist gefühlt verdammt lange her.

„Wer will vor der ganzen Klasse stehen, die Aufgabe an der Tafel rechnen und sich öffentlich blamieren?“, fragt Herr Kühlmann zwinkernd; unser Mathe- und auch Klassenlehrer, den wir heimlich oft Kühlfrank nennen oder auch Coolfränk, in Anlehnung an seinen Vornamen scharf kombiniert mit seinem Nachnamen.

Ich mag Coolfränk, zwar nicht in meinen Träumen, aber zumindest in der Schule. Zum einen ist er noch nicht so alt, vielleicht in seinen Vierzigern, und zum anderen reißt er oft witzige Sprüche, weshalb er in meiner Klasse sehr beliebt ist. Nur die Art, wie seine Augen nun über uns hinweghuschen und ausgerechnet an mir kleben bleiben, gefällt mir überhaupt nicht.

„Suki, wie sieht’s aus?“, fragt er und holt schon einmal die weiße Kreide von der Ablage, als ob ich es kaum erwarten könnte.

„Sie will es“, höre ich da hinter mir Mareike rufen. Ihre Freundinnen kichern schadenfroh, weshalb ich mich umdrehe, um einen Blick auf die Tische hinter mir zu werfen: Dort sitzt der „Girl‘s Club“, eine Ansammlung Social Media-Süchtigen, die sich unheimlich nice vorkommen, schon morgens mit Kussmund aufwachen und diesen den gesamten Tag über anscheinend auch nicht mehr ablegen. Der Girl‘s Club besteht aus der blonden I’m so hot-Mareike, Annabelle, einer brünetten Möchtegern-Schönheit und Cecilia. Letztere hat rote Haare und hängt mit den beiden anderen ab. Ihr Mundwerk ist nicht ganz so schlimm und ich habe den Eindruck gewonnen, dass sie Mareikes und Annabelles Anhängsel ist. Alle drei wirken sie, als hießen ihre Eltern Social Media und Selfie mit Vornamen. Gemeinsam besuchen wir die hiesige Gesamtschule. Während ich in Mathe total versage, ist Mareike eine der Klassenbesten. Eigentlich wäre sie in der Oberstufe, aber da sie und ihre Freundinnen ein Auslandsjahr in Amerika verbracht haben, wiederholen sie diese Stufe zu dritt. Bereits am ersten Tag in ihrer neuen und meiner alten Klasse verkündete Mareike, in America real hard study gelernt zu haben, weshalb sie innerhalb dieses Schuljahres zur Klassenbesten aufstieg. Zum Glück ist dieses so gut wie vorbei, wir warten nur noch auf die Zeugnisse, aber Mareike scheint dennoch maximal motiviert zu sein. Jedenfalls schaut sie mich so unglaublich begeistert an, bevor sie ihren Blick abwendet und Coolfränk ansäuselt: „Die Noten sind zwar schon beschlossen, aber Suki möchte die verbliebene Zeit bestimmt zur Vorbereitung auf das nächste Jahr nutzen.“

Zu meiner Rettung ertönt in diesem Moment der Gong und läutet das Ende der Stunde ein. Nun bin auch ich begeistert, packe schnell meine Sachen und haue in die Pause ab.

Im Grunde habe ich kein Problem damit, zur Schule zu gehen, doch seitdem Mareike da ist, wird mir jeder Schultag verleidet. Warum auch immer, aber sie hat es auf mich abgesehen. Unsere Klassenkameraden finden ihre Sprüche offenbar witzig, doch ich freue mich darauf, sie und ihr Mundwerk für die Zeit der Sommerferien nicht ertragen zu müssen.

Auf dem Schulhof setze ich mich auf eine leere Sitzbank, hole schnell mein Smartphone hervor und tippe ein paar Wörter in den Chat mit Emilia ein: „Du hast nichts verpasst in Mathe, nur Mareike nervt mal wieder.“ Dann versende ich mein Geschriebenes und warte darauf, dass Emilia es liest. Sie hatte heute Morgen Kopfschmerzen und ist zu Hause geblieben. Ich glaube, sie schwänzt, aber sie kontert dies stets mit den Worten, die Muse habe sie zu heftig geküsst. Meine beste Freundin schreibt leidenschaftlich gerne Liebesromane.

Es dauert nicht lange, bis die Chat App meine Nachricht als gelesen anzeigt. Lautes Gelächter lässt mich vom Display aufschauen: Der Girl‘s Club steht nicht allzu weit entfernt und glotzt fast schon synchron zu mir hinüber. Mareike flüstert ihren Girlfriends etwas zu, worüber sie lachen und mich dabei ständig mustern.

„Hast du keine Freunde, Nerd?“, fragt Mareike so laut, dass es alle anderen zweifellos auch hören können. Sämtliche Köpfe von Mitlernenden inklusive Oberstufe fahren zu mir herum. Mir ist es unangenehm, so angestarrt zu werden, senke den Kopf und konzentriere mich auf mein Handy, auf dem eine Nachricht von Emilia aufblinkt.

„Du redest wohl nicht mit jedem, what the fuck?“, höre ich Mareike wieder zu mir hinüberrufen. Das Gelächter rollt wie eine Welle auf mich zu. Um zumindest für den Rest der Pause etwas Ruhe zu haben, beschließe ich, mir einen anderen Platz zu suchen. Schnell greife ich nach meiner Tasche auf dem Boden, springe auf, gehe hastig und ohne aufzublicken ein paar Schritte und pralle geradewegs in jemanden hinein. Meine Tasche fällt auf den Asphalt, mein Handy springt vor lauter Schreck aus meiner Hand hinterher und wie in Zeitlupe sehe ich das Display zerbrechen, als es auf dem Untergrund aufschlägt. Na toll, denke ich nur. Dann höre ich seine Stimme: „Sorry, das wollte ich nicht.“

Ich brauche gar nicht aufzusehen, um zu wissen, wer da vor mir steht. Zum einen kennt jeder hier seine Stimme und zum anderen ist die Stille, die sich abrupt auf dem Schulhof ausgebreitet hat, schon eindeutig genug. Ryan ist da. Und ich bin diejenige, die ihn beinahe über den Haufen gerannt hat. Na toll, denke ich abermals. Ich schaue hoch und sofort weg, fixiere eine Sekunde lang einen Baum weit hinter ihm, bevor ich erneut zu ihm hinübersehe.

„Ich wollte das auch nicht“, antworte ich nur und bücke mich, um meine Sachen aufzuheben. Der Anblick des kaputten Displays bereitet mir fast schon körperliche Schmerzen, weil ich mir das Handy mühsam zusammengespart hatte.

„Hast du dir wehgetan?“, fragt er.

Wieder schaue ich hoch und schüttele den Kopf. Er wirft mir einen letzten Blick zu, dann dreht er sich um und geht weg.

„Hi, Ryan“, fiepst Mareike in ihrem I’m so American, too-Akzent, und legt sich die Hand aufs Herz, als er an ihr vorbeiläuft.

„Hi“, nickt er ihr cool zu, überquert den Schulhof und stellt sich zu den Jungs seines Jahrgangs.

Ryan ist DER Mädchenschwarm an unserer Schule, weil er Gitarre spielt, Sänger einer schon recht bekannten Rockband ist, zudem schon einen Führerschein hat und Motorrad fährt. Gut, der Besitz des Führerscheins ist nichts Außergewöhnliches, aber seine Singstimme ist es hingegen schon. Seit einiger Zeit fällt mir auf, wie auffällig oft Mareike (und ihr Girl‘s Club) in der Nähe der Parkplätze abhängt und dabei – rein zufällig, natürlich – Ryan abfängt, wenn er morgens mit seinem Motorrad vorfährt. Nicht, dass es mich interessiert, aber sie steht wahrscheinlich nur auf ihn, weil er beliebt, Halb-Amerikaner und absolutely famous ist. Erst neulich quasselte sie ihn zu, wie sehr sie doch den American Lifestyle möge.

Wie dem auch sei: Zumindest konzentriert sie sich jetzt auf ihn, statt mir weiterhin auf die Nerven zu gehen. Und dadurch vergeht der restliche Schultag glücklicherweise ohne weitere Schikanen.

Zu Hause fische ich ein altes Handy aus der Kommode und stecke meine SIM-Karte ein, um wenigstens erreichbar zu sein. Dann lege ich mich bäuchlings auf das Bett und schalte das Gerät ein. Sofort ploppen zahlreiche Nachrichten von Emilia auf, die im Grunde alle nur dasselbe bedeuten, auch wenn sie bei jedem Text andere Worte verwendet: Warum antwortest du nicht?

Schnell tippe ich ein, was heute passiert ist. Danach ruft Hanna uns zum Essen. Ich rekele mich ein letztes Mal ausgiebig auf dem Bett und betrachte einen Augenblick mein Zimmer aus der Rückenperspektive: Die Wände sind zugepflastert von Bildern. Meinen Lieblingsspruch habe ich künstlerisch verziert auf ein Plakat geschrieben und als Logo an die Wand gepinnt: Alle lieben Mädchen kommen in den Himmel … egal, mir reichen coole Selfies. Leider bin ich überhaupt nicht fotogen. Nicht so wie der Girl‘s Club, bei dem jedes Selfie wie von Profis erstellt aussieht. Manchmal beneide ich sie darum, wie lässig sie Fotos knipsen und diese noch im Klassenraum sitzend posten.

Aufgrund einer mangelnden Selfie-Begabung versuche ich gar nicht erst, Fotos von mir selbst zu erzeugen. Sie sehen schlicht blöd aus. In meiner Freizeit zeichne ich lieber. Mein Blick wandert von dem Wandspruch zu zahlreichen an die Wand gehefteten Bildern: Bäume, Blumen, Tiere und Fotos meiner Familie, die ich nachgezeichnet habe. Das schönste Bild beruht auf einer Erinnerung, die bereits Jahre alt ist und Hanna und Moaz im Garten zeigt. Ich schwöre, dass sich die Szene damals tatsächlich so ereignete. Ich war circa sieben Jahre alt, saß mit einem Block voller Zeichnungen in einem Sessel auf der Terrasse und beobachtete meine Eltern, die das Blumenbeet neu bepflanzten. Es ist nicht mehr klar, warum, aber sie fingen an zu diskutieren: Ich glaube, es ging um Blumen, die Hanna unbedingt pflanzen wollte, Moaz hingegen partout nicht. Ich erinnere mich, wie sie sagte: „Du gehst mir auf den Senkel, Moaz“, etwas Wasser aus der Gießkanne auf die Blumenerde goss, dann die sich daraus ergebende Matsche nahm und sie meinem Vater ins Gesicht rieb. Der verharrte für einen Moment offenmündig glotzend und matschte schließlich zurück. Bis heute erinnere ich mich an ihr Lachen, wie sie sich gegenseitig bewarfen und auf dem Boden wälzten. Na ja, kurz darauf wurde Hanna erneut schwanger und mehr muss hier nicht erwähnt werden. Für meine Eltern war die Familie mit der Geburt Leons perfekt vollendet, wobei er definitiv der typische Junge ist, ich aber nie das typische Mädchen war. Denn es fing schon mit Rosa oder Pink an. Farben, die ich von jeher ätzend finde.

Egal, welches Kleidungsstück Hanna mir in diesem Farbton verpassen wollte, ich zog es wieder aus. Mittlerweile hat sie akzeptiert, dass ich blaue Jeans mag, Shirts sowie Hoodies und lieber bequeme Schuhe, wie Sneakers und so, in jeder Jahreszeit trage. Außerdem bevorzuge ich Umhängetaschen vor Rucksäcken und hasse es, Fahrrad zu fahren. Ich kann es kaum erwarten, endlich den Führerschein zu machen und selbst am Steuer zu sitzen.

„Suuuuukiiiiii“, höre ich sie ungeduldig rufen.

„Jaaaa“, rufe ich zurück, stehe auf und verlasse mein Refugium. Ich steige die Treppe hinab, gehe durch den Flur auf die in das Wohnzimmer angrenzende Küche zu und höre die Stimme meines Vaters. Er telefoniert: „Ja, kein Problem. Setze den Termin einfach am Samstag an, irgendwann vormittags, dann ist der Kunde entspannter als abends nach einem stressigen Tag.“

Moaz arbeitet in der Werbebranche und mutierte in der letzten Zeit zum Workaholic. Beim Betreten der Küche fällt mir auf, wie er sich einen heimlich-strengen Blick Hannas einfängt. Die geht zwar auch einem Bürojob in Teilzeit nach, achtet jedoch darauf, am Wochenende freizuhaben. Eigentlich hatte sie Jura studiert, aber da sie schwanger wurde, absolvierte sie nach meiner Geburt eine Ausbildung beim Rechtsanwalt.

Das Telefonat beendend, nimmt er sich die Krawatte ab. Normalerweise trägt er die nur, wenn er einen wichtigen Kundentermin hat. Ich setze mich zu Leon an den Tisch, der geräuschvoll Orangensaft schlürft. Ich beobachte, wie Hanna das Essen auf die Tischplatte stellt, Baba das Handy weglegt und sich zu uns setzt. Erneut bombardiert sie ihn mit einem deutlichen Blick.

„Was?“, fragt er sie und schenkt sich etwas Orangensaft ein.

Sie zuckt mit den Schultern. Ein schlechtes Zeichen, wie ich finde. „Wochenende ist Familienzeit“, erwidert sie nur beiläufig und setzt sich zu uns. Sie hat Lasagne gekocht und konzentriert sich darauf, jedem von uns den Teller zu füllen. Ein weiteres schlechtes Zeichen, denn für gewöhnlich betont sie gerne, wir seien schon groß genug, uns selbst zu bedienen.

Moaz seufzt leise, bevor er antwortet: „Ich bin am Sonntag hier.“ Er lächelt mich und meinen Bruder an, holt Luft für mehr Worte, doch Hanna unterbricht ihn: „Sonntags gehst du zum Sport.“ Sie nimmt die Gabel zur Hand und schneidet mit dem Messer die Lasagne zurecht. Moaz teilt die Lasagneblätter mit dem Löffel, nimmt etwas davon und pustet es kalt.

„Oder etwa nicht?“, fragt Hanna nach und isst einen kleinen Happen. Sie verzieht kaum merklich das Gesicht, weil sie vergessen hat, es abkühlen zu lassen.

Leon und ich pusten derweil das Essen kalt, um uns nicht auch den Mund zu verbrennen, und vermeiden jeglichen Kommentar.

„Ja, aber nur eine Stunde, dann bin ich definitiv hier.“ Mein Vater isst ein wenig und kaut.

„Sagst du jedes Mal“, erwidert Hanna, legt schnell die Gabel weg und trinkt aus ihrem Wasserglas. Sie lächelt meinen Vater an, aber ihr Blick weicht nicht von ihm. Zwar lächelt er zurück, doch seine nächsten Worte klingen gequält: „Fang nicht wieder davon an.“

„Wovon?“, fragt sie, schiebt mit dem Messer etwas Lasagne auf die Gabel, hebt diese zum Mund und erinnert sich im allerletzten Moment, dann doch vorher zu pusten. Während sie das macht, fragt sie erneut: „Wovon soll ich nicht wieder anfangen?“

Er seufzt gereizt, nimmt seinen Teller und steht auf. „Ich bin im Arbeitszimmer.“ Und schon ist er aus dem Raum. Hanna murmelt ärgerlich vor sich hin, weil er ihr keine richtige Antwort gegeben hat. Leon und ich sagen nichts, wir essen schweigend, wobei mir der Appetit mittlerweile vergangen ist.

Ach ja, was ich vergessen habe zu erwähnen: Moaz arbeitet entweder oder ist woanders oder sporadisch zu Hause. Aber eigentlich hat er schon längst eine neue Wohnung. Meine Eltern lassen sich scheiden.

Das nutzlose Handy

„Aaaaaaah“, singt der Schmalzsänger des englischen Liedes, erklärt mit leidenschaftlichen Worten die wahre Liebe und durchbricht damit meinen Schlaf. Nicht, dass mir das nicht recht wäre! Denn von Coolfränk zu träumen, der mir die Mathearbeit genau mit diesen Worten leidenschaftlich erläutert – bezogen natürlich nicht auf mich, sondern auf die Genialität der gestellten Aufgaben – ist alles, nur nicht die Liebe des Lebens. Doch nachdem ich mühsam die Augen aufgeschlagen habe, höre ich nicht nur den Sänger die nächste Zeile aus dem Herzen sülzen, sondern auch meine Mutter enthusiastisch dazu mitsingen. Das Lied ist an sich in Ordnung, recht gefühlvoll, aber Hanna könnte zur Unterstützung meiner Seelenharmonie auch mal nur das Radio anstellen. Außerdem ist das Lied schon so alt, wie ich finde. Würde sie wenigstens moderne Balladen in der Endlosschleife laufen lassen, wäre mein Leben in der Hinsicht etwas besser.

Ich setze mich auf, fahre mir mit den Händen über die Augen und durch die verstrubbelten Haare, bevor ich gähnend aufstehe und ins Bad wanke. Vor dem Spiegel angekommen, verklingen soeben die letzten Zeilen des Liedes. Dennoch bleibe ich skeptisch, denn gestern war ich prompt darauf hereingefallen.

„Dam, dam, dam“, höre ich da die ersten Klänge, „Life is strange“, singt der Schmusesänger sanft. Endlosschleife. Ich verdrehe die Augen, stimme aber insgeheim mit ihm überein: Das Leben ist tatsächlich manchmal echt seltsam. Mit einer Bürste kämme ich mir die Haare und betrachte mich im Spiegel. Zwar kenne ich mein Spiegelbild seit der Geburt, aber manchmal ist mir, als blickte mir ein fremder Mensch entgegen. Ich erkenne die Haarfarbe, die Augen und die Nase, aber es gelingt mir nicht, mich selbst zu beschreiben. Außer, dass ich gerne zeichne, fällt mir üblicherweise nicht mehr ein, weshalb ich mich bei Selbstbeschreibungen an äußerliche Merkmale halte. Ich habe die langen, künstlerischen Finger meiner Mutter geerbt, die Haar- und Augenfarbe vom Vater und die langen, glatten Haare von wem auch immer. Meine Nase mag ich nicht so sehr und meine Lippen könnten schöner sein. Oft genug beneide ich Mädchen mit vollen Lippen, doch da ich panisch auf Blut und Spritzen reagiere, würde ich niemals etwas daran machen lassen. Abgesehen davon würde Hanna mich enterben, finge ich mit Schönheitsoperationen an. Meine Mutter ist der festen Überzeugung, jeder noch so geformte Körper ließe sich mit liebevollen Gedanken schönschleimen. Als ich vierzehn war, hatte ich mal zaghaft angedacht, eine Diät zur Reduzierung einer Speckrolle zu beginnen. Da hatte ich die Rechnung aber ohne Hanna gemacht, die mir in tagelangen Monologen vorrechnete, wie viel Energie der Körper allein im Ruhezustand benötigte. Also gab ich jeglichen Gedanken an eine verringerte Nahrungsaufnahme auf. Stattdessen schleppte mich der sport- und gesundheitsbewusste Moaz auf eine tägliche Joggingrunde. Nach gut einem Monat gab ich schließlich vor, nun genau meine Lieblingsfigur erreicht zu haben, um wenigstens sonntags wieder ausschlafen zu dürfen.

Nachdem ich geduscht, mir die Zähne geputzt und mich angezogen habe, gehe ich hinunter. Zu meiner Überraschung finde ich Hanna nicht in der Küche vor, sondern im Wohnzimmer beim Fensterputzen. Bestens gelaunt pfeift sie zur Endlosschleife. Ich betrachte sie einen Moment stirnrunzelnd, wende mich der Stereoanlage zu und drehe unauffällig die Lautstärke etwas herunter. Dann geselle ich mich zu Leon in die Küche.

„Morgen, Leon“, sage ich. Statt den Gruß zu erwidern, schlürft er mir essend entgegen.

„Ist Baba wieder nicht da?“, frage ich ihn und befülle ebenfalls eine Schale mit Müsli und Milch.

„Nö“, antwortet Leon bloß. In dem Moment, in dem ich den ersten, vollen Esslöffel zum Mund führe, nimmt er sein Glas Orangensaft und gießt den Inhalt in meine Schale.

„Was soll das denn?“, schnauze ich ihn an, doch er lacht sich nur schlapp.

„Hört auf zu streiten“, höre ich meine Mutter sagen, die soeben das letzte Wohnzimmerfenster blank gewienert hat und stolz ihr Werk betrachtet.

„Musste er unbedingt in diese Familie reinkarnieren?“, frage ich deutlich genervt. Momentan interessiere ich mich für alles, was nur ansatzweise mystisch ist, darunter auch die Wiedergeburt.

Mit dem Putzeimer in der Hand betritt meine Mutter den Küchenbereich. Tief durchatmend entleert sie das Schmutzwasser in der Spüle.

„Vertragt euch. Du kannst dir neues Frühstück nehmen, Suki“, erwidert sie.

„Hätte ich auch ohne Erlaubnis gemacht“, antworte ich, stehe auf, gieße den Inhalt der Schale in die Spüle und entsorge den Rest aus dem Sieb in den Mülleimer. Normalerweise bin ich nicht so übel gelaunt, aber da meine Eltern seit einiger Zeit häufig streiten, fühle ich mich hier nicht mehr so wohl. Ganz im Gegensatz zu Hanna, die extrem gut gelaunt und dauerputzend durch das Haus rennt, seitdem das Thema Scheidung offen geäußert wurde, als habe sie insgeheim darauf gehofft. Moaz hingegen flüchtet lieber und arbeitet länger. Leon zeigt kaum, ob er traurig oder wütend ist und ich hänge hauptsächlich in meinem Zimmer ab. So ist es bei uns.

„Ich fahre zur Schule“, sage ich, nehme eine Banane aus der Obstschale und mache mich auf, das Haus zu verlassen. Ich hole meine Schultasche, ziehe eine Jeansjacke über den Sommerhoodie und rücke die Kapuze zurecht. Danach schlüpfe ich in die Lieblingssneakers, nehme den Rollerhelm von der Garderobe und trete vor die Tür. Mein schwarzer Motorroller, Berta, wartet schon auf mich. Ich habe den Führerschein seit ein paar Monaten und liebe es, selbst zu fahren. Sogar der Schulweg wird dadurch zum Spaß. Ich besitze einen schwarzen Retrohelm mit kleinem Visier, so einen, der halb offen ist, und genieße es, wenn mir der Fahrtwind über das Gesicht streicht. Nur im Winter benutze ich einen geschlossenen Helm, damit meine Nase nicht abfriert.

Klar, mit dem Sommerhelm lächele ich freiwillig nicht, wer will auch schon zahlreiche Fliegen zwischen den Zähnen kleben haben, trotzdem gibt mir der Roller unheimlich viel. Vorbei sind die Zeiten, in denen ich auf den Bus angewiesen war oder noch schlimmer Fahrrad fahren musste. Jawohl, Freiheit ist das Zauberwort. Mir macht es nichts aus, dass Berta schon alt ist. Ich habe dieses Herzstück von Moaz geerbt, er hat sie jahrelang hingebungsvoll gepflegt und sie läuft einwandfrei. Ich glaube an das Schicksal: Am Tag meiner bestandenen Führerscheinprüfung klärte ich Baba darüber auf, dass nicht er Berta damals kaufte, sondern sie ihn; aber nur, weil sie an mich vererbt werden wollte, worüber er lachte und mir mit einem Augenzwinkern feierlich den Schlüssel hinhielt. Allerdings fiel es ihm schwerer, sie an mich abzugeben, als gedacht. Denn obwohl ich beherzt nach dem Schlüssel griff, hielt er diesen fest und ich musste kurz mit ihm darum ringen.

Nun sitze ich auf Berta und wir beide fahren zur Schule. Die Sonne scheint so strahlend, mein Herz hüpft und ich gebe Gas. Vor einer engen Kurve in einer Wohngegend kommt mir auf einmal ein Auto entgegen und schneidet die Fahrbahn, weshalb ich soweit wie möglich nach rechts ausschwenke. Obgleich es sehr schnell geht, erhasche ich trotzdem einen Blick auf den Fahrer: Er lenkt mit einer Hand und blickt nach unten auf die andere Hand, als hielte er dort während des Fahrens ein Handy. Das Auto schießt an mir vorbei. Mir bleibt kaum Zeit, Luft zu holen, als ich auch schon auf ein Auto zuschieße, das unmittelbar nach der Kurve geparkt wurde. Im Reflex bremse ich und reiße den Lenker zur Seite. Nur einen Wimpernschlag später realisiere ich, was passiert ist: Ich habe mich mit Berta hingelegt. Sie liegt röhrend auf der Seite und ich liege mitten auf dem Asphalt. Langsam setze ich mich auf und ziehe den Helm ab. Gedämpfte Motorengeräusche dringen in meine Ohren, die nur wenige Sekunden zuvor aus Schock jegliche Geräusche ausblendeten. Das Vorderrad eines Motorrads hält neben mir. Aufgrund des Sturzes fühle ich mich wie benebelt und starre nur ungläubig darauf.

„Ist dir was passiert?“, höre ich eine Stimme. Auch das noch, denke ich und werfe erst dann einen Blick hoch zum Motorradfahrer. Ich schüttele den Kopf. Ryan steigt vom Motorrad, stellt es ab und zieht den Helm aus. Dann beugt er sich zu mir herunter und hält mir die Hand hin. Einen Augenblick zögere ich, bevor ich sie annehme. Ob er den Unfall brühwarm in der Schule herumerzählen wird?, frage ich mich kurz. Er zieht mich nach oben.

„Hast du dir das Kennzeichen gemerkt?“, will er wissen, geht zu Berta hinüber und schaltet sie aus.

„Nein, ging alles viel zu schnell“, erwidere ich und klopfe mir den Schmutz von der Jeans. Dabei bemerke ich, dass sie durch den Sturz ein Loch abbekommen hat. Ich fluche leise; meine Lieblingsjeans.

„Vielleicht solltest du zum Arzt gehen“, sagt er und betrachtet mich.

„Mir geht es gut, aber Berta hat es erwischt.“ Seine Augenbrauen schießen nach oben. „Wen?“, fragt er.

„Berta“, gebe ich zu, nun kleinlaut, weil er sicherlich nicht der Typ ist, der sein Motorrad Billy oder so nennt. Ich spüre, wie ich rot werde und zeige zu Berta, die seitlich auf dem Boden liegt.

„Berta“, murmelt er. „Soll ich bei ihr erste Hilfe leisten?“, hört er nach und ich frage mich, ob ich da nicht ein Lachen in seiner Stimme entdecke. Blödmann, denke ich, denn ich fühle mich veräppelt.

„Ich mache das schon“, sage ich und gehe zu ihr. Dabei dränge ich ihn etwas zur Seite.

„Wirklich? Ist kein Problem für mich“, setzt er an, aber ich schneide ihm das Wort ab. „Danke für deine Hilfe, aber ich komme klar“, antworte ich knapp. Mir ist diese Situation unsagbar peinlich. Er zögert einen Moment, dann zuckt er mit den Schultern.

„Okay“, sagt er nur, geht zum Motorrad, setzt den Helm auf und steigt auf. „Du bist dem Auto gut ausgewichen“, fügt er hinzu, was aber beinahe im Aufheulen des Motors untergeht, als er die Maschine startet. Ein letztes Mal nickt er mir zu, bevor er davonfährt.

Ich seufze. Ryan ist so ein Junge, der auf seine eigene Art und Weise total gut aussieht. Seine Haare sind dunkelbraun und eigentlich nie gestylt, seine Augen ein Mix aus Braun und Grün. Aber er hängt ausschließlich mit den Coolen und Angesagten in der Schule ab. Und deshalb habe ich es mir schon vor Jahren verboten, auch nur ansatzweise an ihn zu denken. Außerdem gewinnt er, der Leadsänger der Band Jumpers, beinahe täglich weibliche Fans auf Social Media hinzu und wird vom Girl‘s Club aka Mareike nur so belagert. Er ist so beliebt – und ich halt nicht. Ende.

Erneut seufze ich und bücke mich zu Berta hinab, um sie aufzuheben. Da fällt mir etwas unter dem parkenden Auto auf: Ein Handy liegt dort, das Display blinkt unentwegt. Verwundert blicke ich mich um, denn jemand muss es hier verloren haben. Ich krieche näher an das Auto heran, greife nach dem Handy und ziehe es darunter hervor. Es hört auf zu blinken, sobald es in meiner Hand liegt: Das Display ist schwarz. Mit dem Daumen wische ich darüber, woraufhin es aufleuchtet und eine spärliche Oberfläche offenbart: Eine App zum Chatten, die mir überhaupt nicht bekannt vorkommt. Darüber sind verschiedene bunte Tasten auf dem Display. Ich nehme das Handy in die linke Hand und tippe mit dem rechten Zeigefinger auf eine der bunten Farben: Nichts passiert. Es gibt kein Menü, keine Kontaktliste, noch nicht einmal eine Anrufliste, nur die bunten Tasten und die App zum Chatten. Ich tippe auf das dazugehörige Symbol, weshalb sich ein leeres Chatfenster öffnet.

„Wem gehört dieses Handy?“, tippe ich ein und nur einen Atemzug später sehe ich anhand eines kleinen Häkchens in der Ecke, dass die Nachricht gelesen worden ist, obwohl ich keinen Empfänger ausgewählt habe. Denn es gibt niemanden, die Kontaktliste ist nicht da und somit steht dort auch niemand drin.

Erneut tippe ich: „Kannst du mir bitte sagen, wem dieses Handy gehört?“ Wieder wird die Nachricht gelesen. Doch dieses Mal schaltet sich das Handy ab und es verbleibt ein schwarzes Display. Ich wische mit dem Zeigefinger darüber, aber das Gerät scheint hinüber oder der Akku leer zu sein. In der Hektik habe ich nicht auf einen Ladebalken geachtet.

Überhaupt kommt mir das Gerät nicht bekannt vor: Es sieht sehr teuer aus, wurde von einer Person auf der Rückseite mit kleinen, funkelnden Steinchen verziert und es fehlt die Bezeichnung des Herstellers. Ein namenloses Handy ohne jegliche Identität und anscheinend auch Funktion. Ich beschließe, es nach dem Unterricht in einem Fundbüro abzugeben und verstaue es in meiner Tasche. Aufgrund des Unfalls bin ich spät dran. In der ersten Stunde haben wir Mathe und Coolfränk gehört zu den Lehrenden, die Zuspätkommer zwar humorvoll, aber dennoch gnadenlos durch den Kakao ziehen. Meist finde ich das witzig, aber selbst auf der Klassenbühne rot anzulaufen, ist etwas anderes. Ich mag es nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Also richte ich Berta schnell auf und streiche liebevoll über die Kratzer, die der Lack abbekommen hat. Dann setze ich mich auf sie, starte und fahre davon.

Auf die letzte Minute haste ich zum Klassenzimmer und überhole Coolfränk, der gemächlich darauf zu schlendert. „Jetzt aber flott, Suki“, feixt er lachend. Ihm zuwinkend, trete ich in den Klassenraum ein und setze mich an meinen Platz.

„Alles okay?“, begrüßt mich Emilia. Nickend bestätige ich: „Ja“, setze ich erläuternd an und hole tief Luft, als sie ergänzt: „Die Girl‘s Club-Kuh hat es schon ausgeplaudert.“

Mit zusammengekniffenen Augenbrauen schaue ich sie fragend an. „Deinen Unfall mit dem Roller. Sie hat es auch schon im Schulchat gepostet.“

Wenig überrascht, lege ich meine Tasche auf den Tisch und hole das Schreibzeug heraus. Mittlerweile hat Coolfränk den Klassenraum betreten und verkündet laut: „Ich habe heute keine Lust auf Mathe. Da die Noten sowieso beschlossen sind, lasse ich mich zur Abwechslung mal von euch unterhalten. Irgendwelche Vorschläge?“ Er knallt lässig seine abgewetzte Ledertasche auf den Tisch und verharrt dann fragend mit in die Seite gestemmten Händen. Sofort schießt Mareikes Arm in die Höhe.

„Ja, Mareike?“, fragt er.

Sie lässt den Arm sinken. „Ich fände es ganz toll, wenn wir über aktuelle Ereignisse sprechen könnten“, verkündet sie selbstbewusst.

Coolfränk zieht nachdenklich die Stirn in Falten, bevor er antwortet: „Schminktipps sind bei mir gänzlich fehl am Platz, auch wenn du glaubst, ich könnte sie gebrauchen.“ Alle lachen auf, inklusive Mareike.

„Nein, ich meinte wichtigere Themen“, stellt sie klar.

„Auch die Bundesregierung hat dafür keine Verwendung.“ Wieder hat er die Lacher auf seiner Seite. Er setzt sich mit einer Pobacke auf das Lehrendenpult.

„Ich finde, wir sollten über Verursacher von Verkehrsunfällen reden“, verkündet Mareike und mir rutscht das Herz in die Hose. Darauf will sie also hinaus.

„Warum das denn? Wer hat denn einen Unfall verursacht?“, fragt Coolfränk und schaut sich verwirrt in der Klasse um. Meine Klassenkameraden kichern vereinzelt. Ich wappne mich innerlich für das, was jetzt kommt. Niemand antwortet ihm.

„Suki“, höre ich von hinten. Mareikes Ton ist sorgenvoll, doch zweifellos grinst sie innerlich und genießt ihren Auftritt. Sie sieht aus wie ein Engel: Hellblondes gelocktes Haar, das den Rücken hinunterfließt; grüne Katzenaugen. „Willst du darüber reden?“, fragt sie mit unschuldigem Unterton in meine Richtung, dennoch sehe ich die Teufelshörner auf ihrer Stirn wachsen. Ihre Club-Girls kichern. Neben mir prustet Emilia empört. Ich schweige und hoffe, dass sie aufhört, wenn sie kein verbales Gegenfutter erhält, doch Mareike denkt gar nicht daran.

„Stehe doch einfach dazu. Rede es dir von der Seele“, äußert sie und verkneift sich kaum das Lachen.

„Halt die Klappe“, fährt Emilia zu ihr herum, woraufhin sie und ihre Freundinnen theatralisch-geschockt die Münder aufreißen und die Gesichter verziehen.

Bevor Mareike zurückschießen kann, funkt Coolfränk dazwischen: „Gut, dann haben wir das Thema auch schon ausdiskutiert. Irgendwelche anderen Vorschläge zum Zeitvertreib? Nein, nicht von dir, Mareike.“ Nach und nach werden Vorschläge in den Raum geworfen. Ich gebe vor, mir wären ihre Sticheleien egal, als bliebe ich lässig, doch tief in meiner Seele bin ich zu schüchtern, um mich zu wehren. Oftmals schon habe ich mir gewünscht, selbstbewusst zu kontern, ihr die Worte ohne Anstrengung nur so an den Kopf zu werfen und mich dann an ihrem hilflosen Blick zu ergötzen. Aber was im Traum wunderbar ist, ist nicht automatisch realistisch. Soll heißen: Mir fallen keine schlagfertigen Antworten ein, weshalb ich lieber schweige und nichts sage. Doch jedes Wort fühle ich wie einen Peitschenhieb auf meiner Seele, macht mich noch ängstlicher und raubt mir den Mut, sie zu konfrontieren.

„Nimm die dumme Kuh bloß nicht ernst!“, flüstert Emilia zu mir hinüber, wozu ich tapfer nicke. Mareike an sich ist echt blöd, nervig, eingebildet und überhaupt nicht so schön, wie sie denkt, aber von Ryan hätte ich nicht gedacht, sich mit Lästereien derartig aufzuplustern. Es wird schon lange gemunkelt, zwischen den beiden liefe etwas, was offenbar nicht nur bloßer Schulfunk ist. Innerlich beglückwünsche ich mich, denn er kann mir total egal sein. Gleichzeitig sticht die Erkenntnis, dass er anscheinend den Unfall an Mareike getratscht hat, wie ein Messer ins Herz. Es tut so richtig weh daran zu denken. Ich hätte diese Gedanken nicht von alleine stoppen können, wäre da nicht das zarte Summen in meiner Tasche, das Vibrieren eines Handys, das die Grübelei unterbricht.

Coolfränk malt soeben ein Rätsel auf der Tafel auf und ich nutze seinen abwesenden Lehrerblick, um unauffällig nachzusehen: Das Display des fremden Handys blinkt. Mit dem Zeigefinger wische ich über die Oberfläche und sehe eine Chatnachricht: „Du kannst mich behalten.“

Schnell texte ich zurück: „Wer ist da? Wer meint, ich könne das Handy behalten?“ Ich sende die Nachricht ab und sie wird sofort gelesen. Anhand des Status sehe ich, dass der Empfänger zurückschreibt.

„Mit wem textest du?“, fragt mich Emilia. Ich werfe ihr einen Blick zu und zucke mit den Schultern. „Keine Ahnung, ich habe das Handy gefunden.“

Das Display leuchtet auf. „Ich bin es. Und ja, du kannst mich behalten. Keine Sorge, mich vermisst niemand. Ich bin immer offen für neue Freunde“, lese ich und merke, wie Emilia seitlich auf das Display schielt. „Da steht doch gar nichts“, murmelt sie und wendet sich desinteressiert wieder der Tafel zu. Das Rätsel ist in vollem Gange, was mir ermöglicht, mich unbehelligt dem Handy zu widmen. Denn soeben erscheint eine neue Nachricht: „Sie kann mich nicht lesen.“

„Bitte?“, tippe ich verständnislos ein.

„Deine Freundin. Meine Worte sind nicht für sie bestimmt.“

„Wer bist du?“, schreibe ich. Mir wird dieser Chatverlauf langsam unheimlich und ich will zumindest einen Namen wissen. Nicht, dass ich dadurch noch an eine unheilvolle Sekte gelange.

„Ein Freund“, antwortet das Handy.

„Ich habe genug Freunde“, antworte ich keck.

„Phh“, erwidert das Handy und dann: „Ich lache mich schlapp.“

„Du bist unverschämt“, erwidere ich schreibend, denn für heute habe ich genug von blöden Sprüchen.

„Nein, nur ehrlich. So sind Freunde halt. Und nein: Du hast nicht genug Freunde, Suki.“

Als ich meinen eigenen Namen lese, wird mir kalt vor Schreck. „Woher weißt du meinen Namen?“, frage ich und habe Mühe, das Zittern in den Fingern zu unterdrücken. Ich verschreibe mich ein paar Mal und brauche zahlreiche Anläufe, um diese eine Frage zu formulieren.

„Hat sie doch gerade gesagt“, schreibt das Handy zurück. Dann erscheint ein Kreis, der sich langsam mit milchiger Farbe füllt und schließlich von einer Auswahl kleiner Figuren, hauptsächlich bestehend aus Gesichtern und maximal Händen, ersetzt wird. Mir ist, als beobachte ich eine andere Person, die auf meinem Handy nach einer bestimmten Figur sucht und in der Auswahl scrollt, um ihren Gefühlszustand hinzuzufügen. „Mobfies“, lese ich und frage mich, was das sein soll. Mob von englisch Mobile phone, was bei uns das Handy ist? Und fie das Ende von Selfie? Äußerst merkwürdig, wie ich zugeben muss.

„Ich wähle mal ein Mobfie, damit du weißt, wie ich gerade drauf bin. Und sie hat deinen Namen eben gesagt“, ergänzt mein fremder Chatpartner und ziemlich zeitnah erscheint eine Figur, die mich schelmisch angrinst und merkwürdigerweise Mareike äußerst ähnlich sieht.

„Wer?“ Nun bin ich erst recht verwirrt. Wovon schreibt das Handy?

„??“ Es antwortet in Form verwirrter Fragezeichen.

„Von wem sprichst du?“, tippe ich schnell ein und merke zu spät, dass das Handy gar nicht spricht, sondern wie ich bloß schreibt.

„Ich schreibe von der intriganten Dumpfbacke schräg hinter dir.“

Vorsichtig werfe ich einen Blick über die Schulter hinweg auf Mareike und ihr Gefolge: Sie quatschen, ihre Handys liegen unbenutzt vor ihnen auf dem Tisch.

„Nein, sie sind nicht diejenigen, die dir gerade schreiben.“

Hastig atme ich ein. „Wer bist du? Was soll das?“, frage ich erbost und verlasse den Chat, um die Einstellungen aufzurufen. Die Kamera muss aktiv sein, weshalb der fremde Schreiber den Klassenraum sieht. Zu meiner Überraschung finde ich jedoch keine Einstellungen. Es gibt sie in diesem Handy schlicht und ergreifend nicht. Das Ding ist total nutzlos, nur der Chat funktioniert.

„Wer ich bin und was das alles soll, wirst du noch früh genug erfahren.“ Ein lachendes Mobfie mit Teufelshörnern rundet die letzte Nachricht ab. Und dann erlischt das Display. Nervös fahre ich mit dem Zeigefinger darauf auf und ab, doch nichts passiert: Es ist tot.

Entgegen meinem Vorsatz bringe ich das Handy nicht zum Fundbüro. Kaum zu Hause angekommen, lese ich einen innen an die Eingangstür geklebten und handgeschriebenen Zettel von Hanna: Ich soll auf Leon aufpassen, weil sie erst später nach Hause kommen wird. Babysitting; große Klasse, denke ich ironisch. Aber ich füge mich und bleibe daheim, obwohl ich ursprünglich vorhatte, zu Emilia zu fahren. Leon sieht fern, wobei ich ihn sicher nicht unterbrechen werde. Solange er abgelenkt ist, nervt er mich nicht.

Am frühen Abend kommt schließlich Hanna nach Hause und schon anhand ihrer stampfenden Schritte im Flur wird mir klar, dass der Tag wohl nicht besser wird. Schlecht gelaunt schnauzt sie herum, weil wir unsere Schuhe nicht ordentlich im Schuhschrank abgelegt haben. Generell mag sie es nicht, wenn wir die Schuhe abstreifen und im Flur liegen lassen, doch heute führt es zu einem Donnerwetter bis uns die Ohren schlackern. Um die Wogen zu glätten, stehe ich auf und räume den Eingangsbereich auf. Doch Hanna ist nicht zu besänftigen, stürmt ins Wohnzimmer und meckert als Nächstes, weil Leon fernsieht. Ich kehre dorthin zurück, bleibe aber im Eingang stehen.

„Da bitte ich dich einmal, auf ihn aufzupassen und dann passiert das“, motzt sie mich an und schaltet ungeachtet der Proteste meines kleinen Bruders den Fernseher aus. Ich höre, wie sich im Flur die Haustüre öffnet: Moaz kommt herein, streift achtlos die Schuhe ab und knallt die Tür zu. Er rauscht grußlos an mir vorbei und bleibt vor der Couch stehen.

„Was sollte das denn eben?“, sagt er laut und zeigt mit dem Daumen über seine Schulter hinweg zur Haustür. Ich verstehe nur Bahnhof, aber meine Eltern scheinen zu wissen, welcher Film soeben läuft. Jedenfalls schreit Hanna: „Die Scheidung ist noch nicht einmal beantragt und du vergnügst dich schon mit einer anderen.“

„Ich darf ja wohl machen, was ich will“, schreit er zurück.

Leon springt wortlos auf und rennt aus dem Wohnzimmer. Beide schauen ihm erschrocken hinterher. Nun mit einer ruhigeren Stimme, wendet sich Moaz mir zu: „Mama und ich müssen miteinander etwas besprechen. Lass uns mal allein, ja?“

Zur Antwort nicke ich nur und verlasse das Wohnzimmer. Ich durchquere den Flur und gehe die Treppe hoch. Zwischenzeitlich höre ich Hanna sagen: „Jetzt spiele hier bloß nicht den Supervater, um mich zickig aussehen zu lassen.“

„Dafür sorgst du schon selber“, höre ich ihn antworten, gehe in mein Zimmer und schließe schnell die Tür. Aus dem Raum nebenan dringen Stimmen und Musik zu mir durch: Leon scheint einem Hörspiel zu lauschen.

Nachdenklich setze ich mich auf das Bett. Von unten schallt hinauf, wie sich meine Eltern gegenseitig anbrüllen: Anscheinend hat er schon eine Neue und Hanna hat ihn zusammen mit ihr in der Stadt gesehen. Er kontert, ihr könne das egal sein, ihre Ehe sei schon lange vorbei. Aber ihr ginge es bloß darum, mal wieder den Ton anzugeben. Das Geschrei hört nicht auf. Innerlich klinke ich mich aus. Je heftiger ihre Streitereien mit der Zeit wurden, desto mehr blendete ich alles andere aus. Ich kann für meine Eltern nicht die Therapeutin spielen und ihnen bei der Lösung ihrer Probleme helfen. Anfangs tat es fürchterlich weh, wenn sie sich stritten und ich hatte richtig Mühe, die aufkommende Angst, mein ganzes Leben in Scherben zu sehen, zu unterdrücken. Doch mit der Zeit habe ich gelernt, damit zu leben. Und warte ab, bis sie aufhören zu schreien. Mittlerweile gehen sie sich größtenteils aus dem Weg: Sie bleibt hier bei uns, er flüchtet auf die Arbeit. Ein knappes Jahr zuvor war es noch anders. Da unternahmen wir am Wochenende als Familie etwas zusammen: Picknick, Vergnügungspark, Inline-Skaten, Paintball spielen oder im Luftkanal fliegen. Das war richtig cool. Damals hatte ich ein Bild dazu gemalt, das nun an der Wand hängt und meine Aufmerksamkeit fesselt: wir alle in diesen Fluganzügen mit Schutzbrille, lachend. Ja, damals lachten wir gemeinsam; heute lacht, wenn überhaupt, jeder für sich. Denke ich daran, fühlt es sich an, als trüge ich einen dicken und unverdaulichen Klumpen in der Magengegend. Schnell schiebe ich die unangenehmen Gedanken beiseite und seufze: Ich würde alles für einen magischen Spruch geben, der mein Leben wieder schön zaubert. Ich würde am nächsten Morgen aufwachen und alles wäre ein einziger Superlativ: Meine Eltern wären meinetwegen schon geschieden, mein Bruder nicht so eine wandelnde Nervensäge und ich wäre cool und beliebt in der Schule.

Wie aus dem Nichts höre ich ein Summen aus meiner Tasche, die auf dem Bett liegt. Ich öffne sie und fische das Handy hervor: Es blinkt.

„Siehst du? Du brauchst einen guten Freund.“ Ich lese die Nachricht noch einmal und runzele die Stirn. Weitere Worte folgen: „Jemand, der dir helfen kann.“

„Womit?“, frage ich. Im Wohnzimmer rummst etwas an die Wand, Glas zersplittert.

„Dich aus deiner Misere zu befreien.“

Fast schon amüsiert, pruste ich. „Ich kann ja diese Zeitzone überspringen und in die Zukunft reisen“, schreibe ich mit einem ironischen Unterton zurück.

„Fast“, antwortet das Handy.

„Bitte?“

„Drücke einfach auf den pinken Button.“

„Worauf?“, entgegne ich verwirrt, frage mich, welcher Button gemeint sein soll.

„Der pinke Button“, antwortet das Handy. Wie durch Zauberhand schließt sich der Chat und ich sehe das Display mit den farbigen Tasten. Die pinke Taste wird ein Stückchen größer und funkelt. Ich drücke darauf. „Und was soll das bringen?“, frage ich, da nichts passiert.

„Wirst schon sehen“, antwortet es im Chat. „Es wird ab morgen alles anders sein. Schlaf gut.“

Laut lache ich auf: so ein Schwachsinn. Morgen ist lediglich Schule und das Hamsterrad dreht sich weiter. Nicht mehr und nicht weniger. Nur die nahenden Sommerferien sind ein Lichtblick.

Das Display des Handys erlischt. Und ich lege mich schlafen.

Mimis pinke Welt

„Ich bin die Liebe meines Lebens, oh yes, the love of my life“, erklingt es in meinen Träumen und noch bevor ich die Lider aufschlage, fallen mir die Versprechungen des Handys ein. So ein Schwachsinn, halte ich innerlich abermals fest und öffne die Augen. Das Lied des Schmusesängers scheint im ganzen Haus zu hallen – mal wieder.

Ich gähne lang und tief, als mein Blick auf die Wand gegenüber fällt: Alle lieben Mädchen kommen in den Himmel … egal, Selfies und Likes sind Himmel auf Erden genug. Mich aufsetzend, wandern meine Augen den Spruch ein weiteres Mal ab. Irgendetwas ist anders, es liegt mir fast schon auf der Zunge, aber ich komme nicht darauf. Da vibriert etwas auf dem Kissen neben mir. Erschrocken fahre ich herum und betrachte die zweite Seite des Bettes – und halte abrupt inne. Das ist ein King-King-King-Size-Bett. Wo kommt dieses riesige Bett her? Dies ist mein Zimmer und doch kommt es mir fremd vor. Es vibriert wieder vom Kissen zu mir herüber: Das Handy leuchtet mich an. Ich nehme es und wische über das Display.

„Guten Morgen. Gut geschlafen, Mimi?“, fragt es mich.

„Ich heiße Suki“, schreibe ich zurück und erinnere mich vage daran, dass wir über die Begrüßung schon hinaus waren.

„Herzlich willkommen in der pinken Dimension“, schreibt da das Handy. Eine Antwort gar nicht erst abwartend, folgt umgehend die nächste Nachricht: „Ich habe es dir ja versprochen: Ab heute wird alles anders sein.“

„Ich verstehe kein Wort“, murmele ich und zu meiner Überraschung sehe ich das Handy eine neue Nachricht tippen. Buchstabe für Buchstabe erscheint im Chat.

„Vertraue mir einfach: In dieser Dimension heißt du immer noch Suki, ja, aber du hast einen Spitznamen: Mimi. Ich wünsche dir viel Spaß. Wenn du einen Freund brauchst … du weißt ja, wie du mich findest.“

„Wer bist du eigentlich?“, frage ich nach, denn ich erinnere mich nicht, hierauf bereits Informationen erhalten zu haben.

„Du kannst mich Handy nennen.“

„Wie einfallsreich“, merke ich an. Als Antwort erhalte ich ein Old-School-Grinsezeichen und anschließend ein schwarzes Display.

„Warte“, schreie ich das Handy an und drücke fast schon verzweifelt darauf herum. Das alles hier muss ein Traum sein. Ein letztes Mal schaltet es sich ein und schreibt mir Folgendes: „Mach dir keine Sorgen, es wird dir nichts passieren. Tu einfach so, als wärest du auf Schulaustausch. Ich bin immer für dich da; nur, damit du es weißt.“ Dann erlischt es endgültig.

„Na toll“, murmele ich, das alles kommt mir komisch vor und ich frage mich, wer hier seinen Spaß mit mir treibt. Es gibt keine Dimensionen und schon gar nicht gibt es Handys, die Menschen dorthin befördern können. Also muss all das hier ein Traum sein, schlussfolgere ich und haue mir selber eine runter, um zu testen, ob ich wach bin. Da es auf meiner Wange ordentlich zwiebelt, muss dem so sein, dennoch fühle ich mich wie eine Schlafwandlerin, der das Traumgeschehen zwar sehr bekannt vorkommt, sich aber trotzdem unheimlich fremd fühlt.

Verwirrt greife ich nach der Tasche auf der anderen Bettseite und lege das Handy hinein. Abrupt gefriere ich in der Bewegung und stutze: Das ist nicht meine Tasche. Auf der Bettseite neben mir liegt eine Designertasche, die garantiert einige tausend Euro gekostet hat. Argwöhnisch beäuge ich das edle Stück, ziehe es zu mir hinüber und untersuche den Inhalt: Ich hole ein zur Tasche passendes Portemonnaie hervor und finde darin einen Führerschein mit meinem Passfoto: Name, Alter, Adresse – stimmt alles. Nur das Foto ist neu: Ich habe blonde Strähnchen und langes, dickes braunes Haar; die Augen sind kunstvoll geschminkt wie bei einer Kleopatra und meine Gesichtsfarbe hat einen sexy Tan. Ich erkenne eine große Ähnlichkeit zwischen Mimi und mir, kann aber nicht umhin zuzugeben, dass bei ihr die arabische Familienseite optisch deutlicher zutage tritt. Und sie schminkt sich weitaus stärker.

Ich lege das Portemonnaie mitsamt Führerschein wieder in die Tasche und betrachte mein Zimmer: Die Wände sind übersät von Zeichnungen, die meisten davon sehr bunt, auffallend viel pink. Obwohl ich die Farbe gar nicht mag, scheint diese Mimi unheimlich darauf zu stehen. Aus dem Bett krabbelnd, gehe ich näher zur Wand und schaue mir die Zeichnungen genauer an. Da sie allesamt ein Kürzel tragen, habe vermutlich ich alias Mimi sie gemalt: Selfies, nachgemalt mit der Hand. Ich beim Feiern mit Freundinnen; ich mit Kussmund anscheinend im Strandurlaub vor einem malerischen Sonnenuntergang und großem Strohhut auf dem Kopf; ich mit der Hand das Victoryzeichen zeigend im Snowboard-Urlaub. Weitere Bilder dieser Art folgen. Auf mich wirken sie fremd, da ich die Geschichte dazu nicht kenne, wie sie entstanden sind und was an dem Moment so schön war, weshalb ich ihn festhalten wollte. Merkwürdig, aber wenn ich hier tatsächlich Mimi bin, warum erinnere ich mich dann nicht? Mit dieser Frage im Kopf fallen mir die Mädchen auf, mit denen ich oft auf den Zeichnungen zu sehen bin. Ein besonders großes Bild fesselt meine Aufmerksamkeit: Ich befinde mich dort wohl auf einer Party, trage stylishe Klamotten, die Haare sind frisiert und das Gesicht geschminkt, genauso wie die Begleiterinnen, die an meiner Seite stehen. Ihre Gesichter erkenne ich jedoch nicht. Anscheinend habe ich sie nur flüchtig gemalt und mir nicht die Mühe gemacht, sie eingehender festzuhalten. Auch auf den anderen Zeichnungen wurden ihre Gesichtszüge nur angedeutet, dafür scheine ich viel Zeit in mich investiert zu haben. Denn mein Outfit, die Frisur und sogar das Make-up weisen zahlreiche Details aus. Vermutlich finde ich das entsprechende Selfie auf dem Handy und ich habe diese Szene, wie alle anderen auch, abgezeichnet.

Direkt daneben hängt ein Bild, das mir bisher nicht aufgefallen ist. Überrascht blinke ich ein paar Mal mit den Augen. Es zeigt mich in einer ästhetischen Pose nur in Unterwäsche. Hoffentlich hat Hanna das nicht gesehen, schießt mir durch den Kopf, denn sie hat mir nie und nimmer erlaubt, Fotos und Bilder dieser Art zu fertigen. Deshalb nehme ich es hastig von der Wand und verstaue es tief in einer Schublade.

Ich trete ein paar Schritte zurück. Mit in die Hüfte gestemmten Händen betrachte ich all die gezeichneten Kunstwerke aus der Distanz. Zwar erkenne ich mich auf ihnen, aber ich sehe ungewohnt anders aus. Unschlüssig, ob ich tatsächlich diese Mimi bin, schließe ich für einen Atemzug lang die Augen. Das Schmuselied hallt weiterhin durch das Haus. Ich beschließe, mich für die Schule fertig zu machen. Hierfür öffne ich die Tür, durchquere den Flur, betrete das Bad, schalte das Licht an, trete vor den Spiegel – und erschrecke. Zum einen, weil das Badezimmer einem marmornen Baderaum mit goldenen Elementen gewichen ist. Wie in einem Luxushotel für Superreiche. Zum anderen, weil mich mein Spiegelbild mit großen Lockenwicklern und Anti-Pickel-Patches auf Stirn, Nase und Kinn zeigt.

Jeden Abend vor dem Zubettgehen reinige ich die Gesichtshaut, creme sie ein und benutze gerne ab und an Gesichtsmasken, aber Patches und Lockenwickler gehörten bisher nicht zur Beautyroutine. Viel zu zeitaufwändig, denn ich bin zu faul für übermäßige Kosmetikeinheiten.

Diese Dimension fängt ja schon gut an, weshalb ich mir vornehme, das Handy zu fragen, wie lange der Spuk denn dauern soll. Zum wiederholten Mal halte ich innerlich fest: Kein Wesen ist in der Lage, einen Menschen in eine fremde Dimension zu verfrachten. Demnach befinde ich mich bestimmt nur in einem sehr realistischen Traum, der ganz sicher mit dem Klingeln des Weckers enden wird.

Ich bin äußerlich nicht der emotionale Typ, lasse mir meine Gefühle nicht anmerken, und so bleibe ich auch jetzt angepasst. Sicherlich gibt es Menschen, die nun aufgeregt und fast panisch im Haus herumlaufen würden, aber ich bin eher von der kontrollierten Sorte. Mein Leben verläuft genau deshalb in ruhigen Bahnen; bis auf die Tatsache, dass meine Eltern ständig Zoff haben.

Mit diesen Gedanken im Kopf zupfe ich an den Patches und ziehe sie ab. Es ziept ordentlich und ich frage mich, ob das nicht ein Verbesserungsvorschlag für die Benutzung von Handymensionen wäre: Kein Ziepen beim Entfernen von Patches und Pflastern. Darüber schmunzelnd, rücke ich näher an den Spiegel heran. Nase, Stirn, Kinn: lupenrein, kein einziger Mitesser, superklare Haut. Anerkennend pfeife ich leicht und zeige mir selbst ein Daumenhoch. Dann dusche ich schnell und putze mir die Zähne. Meine blonden Strähnchen in den Haaren kommen mir zwar komisch vor, aber beim Entfernen der Lockenwickler finde ich das Ergebnis dennoch überzeugend. Genau solche Haare habe ich mir immer gewünscht, aber leider nie von einer Haarfee erhalten.

Anschließend kehre ich in mein Zimmer zurück und öffne den Kleiderschrank: Ich sehe viele Kleider, Röcke, Blusen und Shirts, vorwiegend teure Markenstücke, und erst nachdem ich eingehend im Schrank gewühlt habe, finde ich einen kleinen Stapel edler Jeans. Eine davon hervorziehend kombiniere ich sie mit einem Shirt, dessen Stoff sich weich anfühlt, und lege beides auf das Bett. Ohne darüber nachzudenken, nehme ich ein weiteres Shirt und stecke es in die Designertasche. Bisher hat sich mir nicht erschlossen, was ich darunter tragen soll. Die Unterwäsche im Schrank ist nicht Hanna-konform, also viel zu sexy, weshalb es nicht ratsam ist, sie auch nur den Träger unter dem Shirt sehen zu lassen. Sonst entzieht sie mir für den Rest des Lebens das Taschengeld und investiert es in Keuschheitsgürtel. Hanna ist nicht spießig eingestellt und natürlich dürfte ich einen Freund haben, aber eben nur in Baumwollfeinripp, weil sie mich für alles andere noch zu jung hält. Also suche ich weiter, bis ich ein halbwegs tragbares Set finde.

Nicht zufrieden, doch zumindest bekleidet, auch wenn die Klamotten so überschick sind und ich Hoodies vermisse, verlasse ich mein Zimmer und gehe barfuß die Treppe hinunter. In Gedanken versunken, betrete ich den Wohn- und Essbereich, schalte die Stereoanlage aus und nehme erst jetzt die Umgebung wahr. Wie geblendet bleibe ich stehen: Vor mir liegt ein riesiger Raum, bestehend links aus einer Hochglanzküche, in der eine Frau mittleren Alters mit fast schwarzen, knapp schulterlangen Haaren den Frühstückstisch deckt. Rechts ist das Wohnzimmer, gehalten in hellen Farben. Es beinhaltet Möbel, die garantiert nicht aus einem gewöhnlichen Möbelhaus stammen, so gediegen schweigen sie mir entgegen. Vor den meterhohen Fenstern funkelt die Morgensonne auf der Wasseroberfläche eines Swimmingpools, die wiederum die Sonnenstrahlen an die Wand reflektiert.